Музыка в фильмах Александра Сокурова как голос меланхолии

Музыка в фильмах Александра Сокурова как голос меланхолии

Мне грустно и легко; печаль моя светла.

А. С. Пушкин

И плыть нам вечно, и жить нам вечно.

А. Н. Сокуров

Творчество кинорежиссера Александра Сокурова охватывает широкий круг тем, настроений, идей, в том числе весьма нетипичных даже для авторского кинематографа. Но, пожалуй, ключевое метакачество, в той или иной степени присутствующее почти во всех его работах, — меланхолия. С первых же лент Сокуров избирает особую интонацию, предлагает индивидуальный взгляд на персонажей и события в кадре. Для него характерны затаенность, печаль (порой светлая, порой депрессивная), ностальгичность и некоторая отстраненность.

Показателен и ритм повествования: у Сокурова редко можно увидеть динамичное развитие событий. Напротив, моменты остановившегося времени случаются регулярно, подчас заполняя собой весь фильм. Такова, например, первая серия «Духовных голосов»: в течение 38 минут демонстрируется единственный полярный пейзаж, снятый непрерывным кадром; на его фоне рассуждения режиссера о музыке и о судьбе великих композиторов чередуются с аудиофрагментами из шедевров классики — от Моцарта и Бетховена до Мессиана.

Именно музыка в фильмах Сокурова и становится главным инструментом, голосом меланхолии. Однако способы работы с музыкальным материалом у режиссера меняются от одного периода творчества к другому. Эволюция в этом плане представляется даже более очевидной, чем в отношении визуального ряда или тематики картин.

Ранние фильмы Сокурова — «Автомобиль набирает надежность», «Последний день ненастного лета», «Лето Марии Войновой», «Разжалованный», «Соната для Гитлера» — выделяются в первую очередь благодаря использованию центрального музыкального образа, главного символа картины. Он как бы парит и над повествованием, и над видеорядом. Задает тон всему и обобщает. Появление других тем не исключено, но они занимают подчиненное положение. Наиболее ярко такой подход к использованию музыки проявился в дебютной игровой полнометражной ленте «Одинокий голос человека» по мотивам повести Андрея Платонова «Река Потудань». Режиссер сохраняет сюжетную основу и оригинальные имена персонажей. Главные отступления от литературного первоисточника — это эпизоды документальной хроники, долгие кадры с показом старинных фотографий и вставной мини-сюжет про мужчину, желающего утопиться в реке, чтобы увидеть жизнь после смерти1. Кроме того, режиссер многократно усиливает недоговоренность оригинала. Отказ от привычной нарративности в пользу взаимосвязанных аудиовизуальных образов поднимает всю историю до уровня символического обобщения, где умершая дочь учительницы воспринимается как архетипическая Девушка. В кадре минимум диалогов, куда больше — молчания. Мало здесь и музыки, но именно она определяет настроение, интонацию повествования, парадоксально контрастируя ему эстетически, но тем самым сообщая художественному целому новое качество — ту самую меланхоличность.

В качестве лейттемы использована вторая часть сюиты «Рубенсиана» (1950) швейцарского композитора Отмара Нуссио — «Святая Цецилия». Необарочное произведение показательно своим составом: оно написано для флейты, солирующей скрипки, клавесина и струнного оркестра; элементы стилизации проявляются в обращении к характерным для эпохи каденциям и приемам инструментальной игры. Но Сокурова привлекло иное, и не стоит искать связей между «Одиноким голосом человека» и творчеством Рубенса, усматривать изощренные стилистические игры или другие скрытые смыслы.

Выбор режиссера обусловлен исключительно эмоциональным наполнением музыки, которая в его восприятии поднимается над программным содержанием или стилевым решением: «Эту поразительную тему я услышал на пластинке Рождественского2. Там была такая “солянка”, то есть много произведений разных авторов. И в том числе вот это сочинение Нуссио. Оно мне показалось пронзительным. Я в то время как раз задумывал картину “Одинокий голос человека” по Платонову, и мне нужна была основная тема душевной боли одинокого человека. И ничего рядом с этим я не мог найти <...> Произведение в фильме звучит от начала до конца. Меня абсолютно не интересовало историческое несоответствие <...> что там есть несоответствие культур, и сам характер звучания, и состав, с помощью которого эта музыка исполняется, сложный и совсем не рабоче-крестьянский, не советский <...> Но в “Одиноком голосе человека” вообще полная свобода; я решил, что не буду ни на что оборачиваться, буду делать то, что считаю нужным <...> Нуссио для меня был знаком моей жизни и судьбы моей, потому что у картины была ужасно тяжелая судьба, и всегда, когда у меня возникает вот это пронзительное чувство, когда я жду помощи и хочу ее оказать сам себе, потому что никто больше не может, я стараюсь ставить эту тему» [3, 71–72].

Тема из «Святой Цецилии» впоследствии появится и в других фильмах Сокурова («Круг второй», «Тихие страницы», «Мать и сын»), что доказывает ее особое значение для режиссера. Значение не идейное, а эмоциональное. Несмотря на свою бесхитростность и непритязательность музыка действительно удивительная по настроению: в ней слышен возвышенный трагизм, но без пафоса, а скорее со светлым смирением. Стилевые реверансы в сторону XVIII века здесь выглядят как наивная ностальгия по «прекрасному далёку». Показательно, что композитор не использует гармонический язык XX века, как Стравинский или Хиндемит в неоклассических произведениях. Правомерна даже претензия в бедности материала. Но в контексте метамодерна эта бедность, «святая простота» воспринимается иначе — отнюдь не как недостаток. Настасья Хрущёва, перечисляя ключевые качества метамодерна, называет прямоту, бедность и осциллирование смыслов [5, 61]. Вопрос в том, можем ли мы усматривать второе дно, «осциллирование смыслов» в композиции Нуссио или же это просто полулюбительский опус, переживший своего автора лишь благодаря Рождественскому, а затем Сокурову. Вероятно, второе ближе к истине. Но уже внутри фильма музыка швейцарского автора, будучи частью художественного образа, обретает глубину.

В «Одиноком голосе человека» тема Нуссио появляется трижды. Первый раз — целиком, в самом начале фильма. Во время ее звучания мы видим документальную хронику, на которой запечатлены рабочие, с усилием вращающие огромное колесо. Этот аудиовизуальный образ — метафора, эпиграф, не связанный напрямую с сюжетом, но эмоционально и символически обобщающий все повествование.

«ХРОНИКА! Распечатка из хроники — люди ходят по кругу. <...> Это продолжающаяся в течение всего времени работа усталых людей на реке. Собственно, это может быть и утренняя, и дневная работа. Это символ времени, но не исторического, а физического», — пишет режиссер в своих дневниках 1978 года, посвященных «Одинокому голосу человека» [2, 35].

Интересно, что первоначально Сокуров планировал озвучить эти кадры иначе: «По фонограмме — это скрип колеса, неясные реплики людей, гудки над рекой» [2, 35]. Но в итоговом варианте вместо квазивнутрикадрового шумового сопровождения была использована закадровая музыка Нуссио. Таким образом, фрагменты хроники еще дальше ушли от бытовой осязаемости и сиюминутной реальности.

Далее демонстрируются титры, а затем — видеоряд с главным героем, идущим по безлюдным полям и холмам. Завершается эпизод с музыкой Нуссио двумя символическими статичными планами: на первом — панорама провинциального городка с возвышающейся церковью, на втором — неподвижно стоящий в центре кадра Никита с закрытыми глазами. Таким образом, музыка связывает внесюжетные документальные кадры и экспозицию самогó сюжета (главный герой возвращается в родные места). Четыре визуальных символа (люди, вращающие колесо; снятый общим планом Никита на пути домой; город с церковью и Никита с закрытыми глазами) объединены музыкальной темой, которая оказывается символическим обобщением более высокого порядка и окрашивает все повествование в тона меланхолии.

Если сокуровские фильмы семидесятых годов были построены вокруг одного музыкального образа (не обязательно единственного, но — доминирующего), то в картинах восьмидесятых звуковое сопровождение становится куда более пестрым, внутренне контрастным — назовем это «музыкальной мозаикой». А уже в начале девяностых аскетизм раннего периода возвращается, но на новом уровне: музыки становится еще меньше, сюжеты — еще более камерными и трагическими. И снова появляется тема Нуссио. Однако теперь она звучит уже единожды на протяжении всего повествования, и ее появление оказывается чем-то вроде глотка воздуха для зрителя, «задыхающегося» в затхлой, удушливой атмосфере. Так, в ленте «Круг второй» (1990) окончание похоронных хлопот сына, провожающего отца в последний путь, ознаменуется именно «Святой Цецилией». И в этот момент, буквально за несколько минут до финальных титров, проглоченный крик отчаяния главного героя превращается в выдох, а пик боли переходит в плато смирения.

Тема Нуссио звучит также в других важнейших игровых картинах девяностых — «Тихие страницы» (1994) и «Мать и сын» (1997). Но если в фильмах первой половины десятилетия эта и другие музыкальные темы предстают в своем оригинальном виде, то начиная с документальных лент 1996 года «Восточная элегия» и «Робер. Счастливая жизнь» Сокуров приходит к новому способу работы с музыкой — охарактеризуем его как «музыкальный туман».

Один из любимых кинематографических приемов Сокурова — погружение изображения в дымку. В том или ином виде это появляется почти в каждом фильме — и та метафоричность, с которой режиссер показывает смутные очертания предметов и строений, растворенных в серо-белой завесе, позволяет предположить, что туман для него значит больше, чем просто красивый визуальный прием. Вспомним «Русский ковчег», завершающийся кадрами «тумана времени», или «Молох», где туман окутывал подножье горы с гитлеровским замком-Валгаллой… Аналогично контурам домов, деревьев, людей, выплывающих из загадочной дымки и опять в нее погружающихся, в фильмах середины девяностых фрагменты и даже отдельные интонации классических музыкальных произведений рождаются из фонового звукового «облака» и затем снова исчезают в нем, не получив развития.

Каким образом это достигается? Сначала берется одна или несколько классических тем. Они могут быть как популярными, легко узнаваемыми (например, «Старинная французская песенка» из «Детского альбома» Чайковского), так и малоизвестные широкой публике (фрагмент из «Песен об умерших детях» Малера). Узнаваемость — не главное. Куда важнее наличие характерной яркой интонации, которую можно вычленить и затем зацикливать, растягивать, варьировать звукорежиссерскими средствами на протяжении довольно длительного промежутка времени.

Тема, как правило, звучит не с начала и не до конца. Причем исполняется она очень вольно, с многочисленными rubato, существенно медленнее, с сильной реверберацией, а зачастую и с дополнительными звуками, которых нет в оригинале. Через несколько секунд звучание темы затихает, а на ее месте возникает отдельная интонация или более развернутый фрагмент той же мелодии. Также может происходить варьирование или же наложение одного фрагмента темы на другой — вплоть до полноценного канона, впрочем, выглядящего скорее импровизацией, нежели продуманной и выверенной полифонической композицией.

Вдобавок ко всему на музыку накладываются шумы — раскаты грома, звук дождя, вой ветра. В итоге получается внетональная парящая ткань, переливающаяся диковинными интонациями и созвучиями, среди которых можно лишь с большим трудом уловить исходные мотивы. Однако это «звуковое облако» удивительным образом сохраняет эмоциональную, духовную связь с музыкальным первоисточником. А меняется в первую очередь ощущение времени: у Сокурова оно замирает, растворяется. Такую музыку слушатель воспринимает как фон, но не безликий, а наполненный знакомыми, даже подсознательно близкими интонациями. Вместе с тем музыкальный туман создает ощущение ирреальности происходящего. Мысль, эмоция, настроение как бы отрываются от буквальных образов и начинают жить в своем мире. Недаром Сокуров использует этот прием прежде всего в фильмах, где событийность и информационная нагрузка кадра минимальны: «Восточная элегия», «Робер. Счастливая жизнь», «Элегия дороги», «Мать и сын». Их объединяет отсутствие действия, эстетика сна, намеренное нивелирование всей конкретики (места и времени действия, имен персонажей).

По мнению Владимира Чинаева, стремление к тихим, угасающим звучаниям, подчеркнутым ritardando, граничащим с исчезновением музыки в продленных паузах, тяга к сверхмедленным темпам — признаки меланхолического пианизма [7, 72]. Но и то, что делает Сокуров в соавторстве со звукорежиссером Владимиром Персовым, — тоже, по сути дела, интерпретация чужих сочинений, только гораздо более вольная. Неудивительно, что вскоре режиссеру понадобилась помощь профессионального композитора, хотя общая музыкальная концепция осталась прежней. В титрах фильма «Робер. Счастливая жизнь» музыкальный ряд назван «авторской обработкой», а ее автором указан петербургский композитор Сергей Евтушенко. Впрочем, точнее это было бы обозначить как «групповую импровизацию», роль режиссера в которой ничуть не меньше роли профессиональных музыкантов.

Вот как описывает процесс записи Евтушенко: «Я импровизировал на рояле, оркестр играл по слуху по заранее написанной мной и разложенной по партиям гармонической последовательности; Сокуров сидел в зале или на корточках перед роялем рядом со мной, а иногда даже дирижировал оркестром, давая знаки по изменению динамики. Вот так в течение трех часов была фактически с листа и без партитуры записана эта музыка. Потом при сведении звукорежиссер уже делал наложения, реверберацию и прочие хитрости. Так что к “Роберу” в принципе партитуры нет и не могло быть. Фильма до этой записи я не видел, так что когда смотрел уже готовый фильм — услышал то, что получилось. Эффект мне понравился, хотя это вряд ли можно назвать композиторской работой, скорее компиляцией, хотя и не без творческого момента»3.

В качестве основы для обработки использовались четыре известных классических пьесы: «Старинная французская песенка», Andante из Концерта для фортепиано с оркестром № 23 В. А. Моцарта, ноктюрн «Разлука» М. И. Глинки, а также произведение, известное как Adagio Т. Альбинони.

Порой тематические элементы из них звучат более узнаваемо, порой — остается лишь дышащий и переливающийся звуковой фон, в котором сложно угадать исходный материал. Однако неизменным сохраняется общий характер звучания: статичный, лишенный выраженной динамики, бесплотный. Знакомые мотивы как будто бродят по кругу, зависая, приостанавливаясь и растворяясь4.

Мотив утраты — один из ключевых для фильма «Робер. Счастливая жизнь». История этой работы началась с предложения Михаила Пиотровского создать небольшую документальную ленту про одно из эрмитажных полотен. Сокуров выбрал картину художника рубежа XVIII–XIX веков Юбера Робера, чем немало удивил музейщиков, ожидавших, что режиссера привлечет более известный шедевр. Но Сокурову здесь была важна не живопись как таковая, а тема музея и искусства как хранителей времени (позже она получит развитие в «Русском ковчеге», снятом в том же Эрмитаже). Робер специализировался на изображении античных руин. Величественные и меланхоличные пейзажи с древними развалинами — тоска по ушедшим эпохам и размышление о неумолимом течении времени, остановить которое для нас способно только искусство. И если романтик Робер ностальгирует по античности, то Сокуров — по эпохе романтизма, XIX веку. Неподвижность живописной композиции отзывается у режиссера статичностью музыкального ряда и крайне, подчас мучительно медленными движениями камеры. Если считать музыку и кинематограф искусствами во времени (в противоположность живописи, скульптуре и архитектуре, которые являются искусствами в пространстве), то Сокуров превращает их в искусства остановленного времени.

В контексте этой новой поэтики меняется и категория красоты. Подобно тому как в музыкальном тумане красота исходных мелодий растушевывается, нивелируется, затуманивается, видеоряд фильмов лишается фотографичной эффектности, не стремится к очевидному композиционному и цветовому совершенству. Сокуровский кинематограф остановленного времени парадоксальным образом противится самодостаточности стоп-кадров. У зрителя едва ли возникает желание нажать на паузу, снять скриншот, распечатать его и повесить на стену. Подчас режиссер сознательно «портит» картинку — искажает пропорции, деформирует кадр, приглушает цвета, избегает резкости и контрастности. Это красота не торжествующая, но скромная, устремленная вовнутрь, а не вовне; не сражающая сразу, но побуждающая всматриваться, будто мысленно расчищая прекрасный лик или пейзаж от патины веков. Стоит провести параллель с творчеством художника Юрия Купера — именно его Сокуров, почувствовав эстетическое родство, избрал сценографом для всех своих оперных проектов, начиная с постановки «Бориса Годунова» Мусорского в Большом театре5.

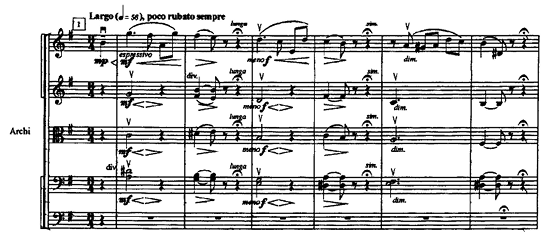

От музыкальных обработок девяностых Сокуров переходит к полностью авторской музыке: на игровых фильмах первого десятилетия XXI века режиссер работает с кинокомпозитором Андреем Сигле, который уже не импровизирует, но пишет оркестровые партитуры. Диалог с классикой XIX века при этом продолжается, пусть и на ином уровне. Так, в саундтреке к картине «Отец и сын» Сигле ориентировался на оперу Чайковского «Евгений Онегин», и этот курс задал ему сам Сокуров. В трех симфонических номерах — «Фантазия», «Болеро» и «Финал»6 — хорошо слышны интонационность, гармония и оркестровые приемы гения. При этом явных цитат Сигле избегает. Это не вариации на темы Чайковского, а произведения с оригинальным тематизмом, но с сильным элементом стилизации (см. пример 17).

Пример 1. А. Сигле. «Финал» из музыки к фильму «Отец и сын»

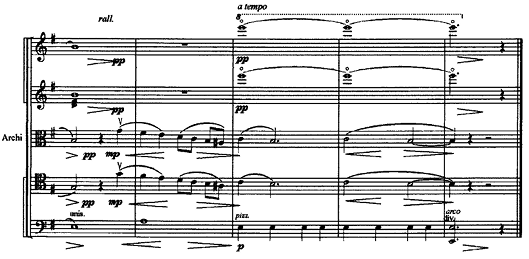

Есть в том же номере и квазицитата — из арии Ленского «Что день грядущий мне готовит». Она появляется почти в самом начале номера, и ею же вся композиция завершается (см. пример 2).

Пример 2. А. Сигле. «Финал» из музыки к фильму «Отец и сын»

Впрочем, режиссер и композитор не требуют от слушателя узнавания каких-то конкретных аллюзий или характерной для «Евгения Онегина» стилистики: законы постмодернизма здесь не работают. Главное — сама атмосфера, создаваемая музыкой, которая уходит корнями в русскую классику и затрагивает ностальгические струны души.

***

В связи с историей термина «меланхолия» Юлия Кристева отмечает: «У Аристотеля меланхолия, уравновешиваемая гением, становится равнообъемной тревоге человека, заброшенного в Бытие. В ней можно увидеть предвестье хайдеггеровской тревоги как Stimmung мысли. А Шеллинг сходным образом обнаружил в ней “сущность человеческой природы”, знак “симпатии человека к природе”. Поэтому философ должен быть “меланхоликом из-за переизбытка человечности”» [1, 13–14].

И хотя в новейшие времена понимание меланхолии изменилось, Сокурова — режиссера-философа, режиссера-гуманиста, принципиально не допускающего насилия в кадре, — можно считать меланхоликом как раз в этом, первоначальном античном значении. Его ностальгия по прошлому не угнетает, но оказывается тем «ковчегом», который помогает плыть дальше; его печаль — светла, а остановившееся мгновенье — прекрасно.

Литература

- Кристева Ю. Черное солнце: Депрессия и меланхолия / пер. с фр. Д. Кралечкиной. М. : Когито-Центр, 2010. 276 с.

- Сокуров А. «Одинокий голос человека». Дневники 1978 года // Сокуров: [Сб. ст] / концепция и сост. Л. Аркус. СПб. : Сеанс-Пресс, 1994. С. 33–38.

- Уваров С. Интонация. Александр Сокуров. М. : Новое литературное обозрение, 2019. 303 с.

- Уваров С. Настасья Хрущёва: Представляю, как буду перформить в совсем глубокой старости: [Интервью]. URL: https://muzlifemagazine.ru/nastasya-khrushheva-predstavlyayu-kak-bud/ (дата обращения: 06.07.2021).

- Хрущёва Н. Метамодерн в музыке и вокруг нее. М. : РИПОЛ классик, 2020. 229 с.

- Чинаев В. В сторону «новой целостности»: интертекстуальность — поставангард — постмодернизм в музыкальном искусстве второй половины ХХ — начала XXI века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Т. 4. № 1 (Март 2014). С. 30–54.

- Чинаев В. Романтическая меланхолия в современном фортепианном исполнительстве // Музыкальная академия. 2021. № 4. С. 72–79. DOI: 10.34690/203.

- Юханнисон К. История меланхолии. О страхе, скуке и печали в прежние времена и теперь / пер. со швед. И. Матыциной. М. : Новое литературное обозрение, 2011. 320 с. (Серия «Культура повседневности»).

Комментировать