Игорь Стравинский: in memoriam

Игорь Стравинский: in memoriam

Уход Игоря Стравинского из жизни 6 апреля 1971 года вызвал огромный резонанс в музыкальном мире, готовившемся отмечать его 90-летие. Волею судеб предполагавшиеся в разных странах в 1972 году юбилейные торжества, в том числе представительный фестиваль музыки Стравинского в Нью-Йорке, состоялись уже после его кончины. Некролог в английском журнале «Tempo», посвятившем Стравинскому специальный номер, открывался словами: «Его смерть стала глубоким потрясением не только для тех, кому посчастливилось общаться с ним лично, но и для всего мира музыки и искусства. Редко, когда потеря великого человека переживается так остро. Постоянное ощущение его присутствия было как спасительный якорь во время бури, бушующей в искусстве <…> Он был не просто гениальным композитором, его пророческое ви́дение выходило далеко за пределы музыкальной сферы» [44, 4].

Кончина Игоря Фёдоровича, помимо потока соболезнований вдове и близким, стала поводом для создания большого числа мемориальных произведений. Уже через несколько месяцев после его смерти, летом 1971 года, журнал «Tempo», выпускаемый издательством «Boosey and Hawkes» (постоянным партнером Стравинского в американские годы), помимо публикации некролога, заказал композиторам разных стран каноны и эпитафии, посвященные этому печальному событию. С тех пор уже на протяжении полувека композиторы разных стран и направлений отдают дань памяти Стравинского созданием новых опусов. В объемистом лексиконе Клауса Шнайдера «Музыка о музыке» перечень композиций, посвященных Стравинскому, насчитывает около 70 наименований, и список этот далеко не полный [46, 290–294]. Произведения, так или иначе отсылающие к его творчеству, появляются вновь и вновь, и их стилевой и концептуальный диапазон необычайно широк. При этом авторы в разной степени и каждый по-своему апеллируют к мемориальным опусам Игоря Фёдоровича, впечатляющим неисчерпаемой фантазией и множественностью решений.

Мемориальные сочинения Стравинского

Долгий жизненный путь Стравинского сопровождался многими потерями близких ― родственников, друзей, коллег. Особенно болезненной тема смерти стала в 1938‒1939 годах, когда в течение короткого времени ушли из жизни его старшая дочь, жена и мать. «Я редко видел выражение такого большого горя. Он как-то окаменел и целых три дня не сказал никому даже в своей семье ни одного слова. Все молился», ― делится в письме Кусевицкому от 8 декабря 1938 года (вскоре после похорон Людмилы Стравинской) свидетель трагических событий, друг и издатель Игоря Фёдоровича Гавриил Пайчадзе [25, 419].

Мемуары, дневники Веры Артуровны и Крафта сохранили память о том, как тяжело Игорь Фёдорович реагировал на кончину даже тех бывших друзей, с кем давно разорвал отношения. Вместе с тем его религиозно-философское миросозерцание, питавшееся импульсами христианских учений ― как православной, так и католической церкви 1, определяло его жизненную и творческую позицию и влияло на концепцию траурных опусов. Его мемориальные сочинения отличают объективный, сдержанный тон, ритуальность, близость музыке литургической, церковной традиции.

Жизненные обстоятельства побуждали Стравинского к созданию произведений in memoriam на протяжении всего творческого пути:

- «Погребальная песня» памяти Николая Андреевича Римского-Корсакова для оркестра op. 5 (1908);

- «Симфонии духовых инструментов» («Symphonies d’instruments à vent») памяти Клода Дебюсси для духового ансамбля (1920);

- «Ода. Элегическая песнь в трех частях памяти Наталии Кусевицкой» («Ode. Elegiacal Chant in Three Parts. Dedicated to the memory of Natalie Koussevitzky») для оркестра (1943);

- «Элегия» («Élégie») для альта соло памяти Альфонса Онну (1944);

- «Памяти Дилана Томаса. Погребальные каноны и Песнь» («In Memoriam Dylan Thomas. Dirge-сanons and Song») для тенора, струнного квартета и четырех тромбонов (1954) 2;

- «Двойной канон памяти Рауля Дюфи» («Double Canon. Raoul Dufy in Memoriam») для струнного квартета

(1959); - «Эпитафия к надгробию князя Макса Эгона Фюрстенбергa» («Epitaphium für das Grabmal des Prinzen Max Egon zu Fürstenberg») для флейты, кларнета и арфы (1959);

- «Вариации памяти Олдоса Хаксли» («Variations Aldous Huxley in memoriam») для оркестра (1964);

- «Элегия Дж. Ф. К.» («Elegy for J. F. K.») для баритона, двух кларнетов и альтового кларнета (1964);

- «Интроит памяти Т. С. Эллиота» («Introitus. T. S. Eliot in memoriam») для мужского хора и камерного ансамбля

(1965); - «Канон на тему русской народной песни» («Canon on a Russian popular tune»), первоначально памяти Пьера Монтё (1965);

- «Песнопения реквиема. Памяти Элен Бачэнэн Сигер» («Requiem canticles. To the memory of Helen Buchanan Seeger») для контральто, баса, хора и оркестра (1966) 3.

Сочинения in memoriam не всегда предполагают траурную семантику или не исчерпываются ею. В «Оде» памяти Наталии Кусевицкой, например, начальная и заключительная части триптиха («Эвлогия», «Эпитафия») ― элегически-траурного характера, но музыка средней части ― «Эклоги» ― первоначально предназначалась для сопровождения охотничьей сцены в фильме «Джейн Эйр» [55, 147]. Стравинский в письме Кусевицкому от 9 июля 1943 года обосновал присутствие этого энергичного, импульсивного и яркого эпизода в мемориальном опусе своим желанием показать «музыку на лоне природы, принцип, который с таким увлечением отстаивался покойной и так блестяще реализован <…> в Tanglewood’e» [25, 457] 4.

«Вариации памяти Олдоса Хаксли» Стравинский начал сочинять в июле 1963 года, за несколько месяцев до кончины писателя, и концепция произведения созрела раньше печального события 5. Музыка «Вариаций» ― одного из самых радикальных серийных опусов Стравинского ― подвижная, энергичная, позитивная, по характеру весьма далека от эпитафии.

Черты траурного жанра отсутствуют и в «Каноне на тему русской народной песни» (1965) памяти Пьера Монтё, скончавшегося годом раньше. Вероятно, потому что имя Монтё ― дирижера премьер «Весны священной», «Петрушки» и «Соловья» ― было тесно связано прежде всего с русским периодом творчества Игоря Фёдоровича, он положил в основу лаконичной композиции русскую народную песню «Не сосна у ворот раскачалася», использованную в финале «Жар-птицы». Пропоста в «Каноне» ― русская тема в обращении (ритм песни модифицирован в ровные четверти с переменным метром). Фольклорный источник разрабатывается по образцу серийного метода в виде пятиголосного канона с использованием обращения, увеличения и двойного увеличения исходной темы. В канон вставлен остроумный инструментальный отыгрыш ― два тяжелых аккорда тутти, залихватский танцевальный «притоп», отнюдь не траурного характера 6. Это сочинение ― пример уникального синтеза разных культурно-музыкальных слоев, в некотором роде симметричный ответ раннему творчеству Стравинского, завершение его диалога со своим учителем Римским-Корсаковым, из сборника которого заимствована песня. Поистине, Стравинскому удалось на новом историческом витке исполнить глинкинский завет ― соединить «узами брака» русскую народную песню с ученой западноевропейской полифонией

в ее серийном преломлении. «Канон», как и «Вариации», по характеру отличаются от эпитафий Стравинского, и, видимо, поэтому автор в итоге снял посвящение памяти Монтё и добавил к названию примечание: «Для вступления к концерту или биса».

Другую группу мемориальных опусов составляют сочинения с траурной семантикой. И эта часть наследия Стравинского исключительно важна для понимания его внутреннего мира и особенностей творческого метода.

Траурно-мемориальные сочинения Стравинского

Интерес к сфере трагического, к вечным вопросам бытия, жизни и смерти был присущ Стравинскому на протяжении всего творческого пути. Помимо собственно траурно-мемориальных опусов, эпизоды траурного, скорбного характера встречаются во многих сочинениях других жанров, всякий раз в новом контексте ― при обращении к мифологическим или сказочным сюжетам, церковному обряду, событиям современной жизни:

- первое из «Двух стихотворений Поля Верлена» (1910) ― «Мудрость» («Душу сковали мрачные сны») ― звучит как траурный хорал;

- в заключительной сцене оперы «Соловей» (1908‒1914) придворные приближаются к императору, которого считают умершим, под музыку похоронного марша ― c погребальным звоном арфы, челесты и фортепиано, мерными «шагами» ударных pp;

- ритуальный плач невесты в «Свадебке» (1923) ― прощание с семьей, похороны девичества и воли девичьей ― близок траурным причитаниям (свадебный и похоронный плачи, при всех ситуационных отличиях, имеют много общего);

- первая часть Концерта для фортепиано и духовых (1923‒1924) открывается траурным маршем с характерным пунктирным ритмом в духе marches funèbres;

- начальный хор из «Царя Эдипа» (1927) с его басовым остинато на звуках b–des звучит как траурное введение в драму («Страшный мор губит нас / Вымирают Фивы от чумы» 7), а хор «Mulier in vestibulo» (реакция на известие о смерти Иокасты, цифра 173) сам Игорь Фёдорович называл «погребальной тарантеллой» [17, 184];

- в начале «Симфонии псалмов» (1930) повторяются трелевидные малосекундовые интонации у хора — «опознавательный знак» многих мемориальных опусов Стравинского; повод для них ― слова «внемли слезам моим» в тексте первой части («Exaudi orationem meam, Domine» ― «Услышь молитву мою, Господи»);

- во второй части «Персефоны» (1934) ― «Персефона в аду» ― арфа и фортепиано как погребальные колокола сопровождают печальные тени Аида;

- в «Симфонии в трех частях» (1945) траурный эпизод появляется в конце первой части (цифра 106);

- в «Орфее» (1946‒1947) подобие траурного хорала сопровождает гибель Орфея (см. примечание 17);

- в Кантате (1951–1952) в основу композиции положены строфы из анонимного английского стихотворения XV‒XVI веков «A Lyke-wake dirge» (буквально «плач по умершему») — погребальной песни, говорящей о странствиях души в чистилище;

- похоронный звон завершает Песнь Ариэля («Отец твой спит на дне морском») — вторую часть цикла «Три песни из Вильяма Шекспира» («Three Songs from William Shakespeare», 1953);

- в «Плаче пророка Иеремии» («Threni», 1957‒1958) использованы канонические тексты траурных утренних служб католической церкви трех последних дней Страстной недели 8;

- последняя часть кантаты «Проповеди, притчи и молитвы» (1961) посвящена памяти священника Джеймса Маклейна («In memoriam the Reverend James McLane») — друга семьи Стравинского в американские годы.

Как видим, тематика многих опусов Стравинского в той или иной степени соприкасается с его мемориальными сочинениями. И между траурной музыкой в сочинениях разных жанров возникает множество аллюзий, перекрестных связей, сходных по семантике приемов.

Казалось бы, сама идея траурного сочинения, эпитафии противоречит многократно высказанной Стравинским мысли о самодостаточности и самоценности музыки как искусства звуков, о том, что музыкальное произведение не должно отражать сиюминутные переживания и эмоции: «<…> музыка по своей сущности не способна что бы то ни было выражать — чувство, положение, психологическое состояние, явление природы и т. п.» [9, 45]. Но очевидно, что эти долго смущавшие почитателей Игоря Фёдоровича и игравшие на руку его недоброжелателям постулаты были дискуссионно направлены против бытового реализма в духе передвижничества и романтической открытой эмоциональности 9. Характер траурно-мемориальных опусов, как правило, определяется жизненной ситуацией или специальной психологической установкой, и сочинения Стравинского вписываются в многовековую традицию этой разновидности «музыки на случай» 10. При этом, с его открытостью к диалогу с разными эпохами и стилями, Стравинский использует и преобразует накопленные веками выразительные средства.

Траурно-мемориальные сочинения всегда сохраняли тесную связь со словесными жанровыми архетипами: надгробной речью, надписью на могильном камне, траурным объявлением, письменным выражением соболезнования, обрядом отпевания. Не случайно названия многих мемориальных опусов Игоря Фёдоровича происходят от литературных прообразов или церковных жанров: ода (торжественное стихотворение, славословие усопшему), эпитафия (надгробная надпись), эвлогия (надгробная речь с похвалой покойному), элегия (стихотворение печального, траурного характера), «dirge» (плач по усопшему как часть погребального ритуала — см. сноску 2), интроит (начальная молитва заупокойной католической службы), реквием (заупокойная католическая служба).

В траурной музыке на протяжении столетий складывался свой комплекс выразительных средств, особые интонационные формулы и композиционные приемы для выражения эмоций печали, скорби, философских размышлений о бренности жизни. И, возможно, самые возвышенные, глубокие и проникновенные страницы в творчестве композиторов разных эпох мы встречаем именно в траурных сочинениях — «Lacrimosa» из Реквиема Моцарта, траурные марши из Третьей симфонии Бетховена и b-moll’ной Сонаты Шопена, marcia funеbre из «Шести пьес» для оркестра op. 6 Веберна, Adagio из Пятнадцатого квартета Шостаковича, Фортепианный квинтет Шнитке, посвященный памяти матери. Траурно-мемориальные опусы Стравинского также отмечены печатью особенной сосредоточенности, строгости, отличаются глубиной религиозно-философской концепции. При этом независимо от времени сочинения, от очередного стилевого поворота, сквозь все периоды проходят, модифицируясь, характерные для траурной музыки жанровые идиомы, семантически значимые приемы, типовые интонации, тембровые краски.

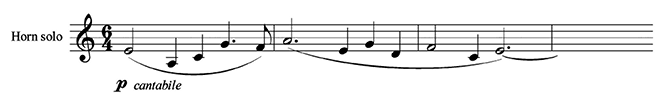

«Погребальная песня» (1908) — первое в череде траурно-мемориальных опусов сочинение Стравинского — еще находится в русле романтических традиций и русской школы XIX века. Отголоски Вступления к «Кащею Бессмертному» Римского-Корсакова и «густой» вагнеровской хроматики слышатся в сумрачных тремоло низких струнных и тематических элементах, открывающих «Погребальную песню». Основная тема звучит как трагический вопрос, также вполне в романтическом духе 11 (см. пример 1).

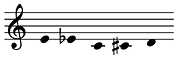

Пример 1. И. Ф. Стравинский. «Погребальная песнь», главная тема

Example 1. I. F. Stravinsky. “Funeral Song,” the main theme

Драматургия — с экспрессивной драматической кульминацией, нагнетанием темных красок к концу и мрачным окончанием на минорном трезвучии — напоминает, в частности, «Траурный марш» из «Гибели богов». Элегические нисходящие мелодические ходы, хорал медных инструментов заставляют вспомнить Шестую симфонию Чайковского, которую юный Стравинский впервые услышал на концерте памяти композитора сразу после его кончины — впечатление, сохранившееся на всю жизнь.

Но в «Погребальной песне» уже заложены черты будущих эпитафий композитора, и прежде всего идея погребального шествия, «приношения» каждым инструментом «венка» к гробнице усопшего, а также траурный рокот литавр 12. Малосекундовые ламентозные интонации, хроматика, мелодические ходы на тритон также сохранят свое значение в его творчестве, в том числе позднем, как универсальные атрибуты траурности. В композиционном отношении примечательно стремление к уравновешенности и симметрии формы, характерное для зрелого Стравинского, — обрамление вступлением и заключением на одном материале. Но лирическая экспрессия, драматический накал кульминаций, сгущение мрачных красок в конце произведения — все это в процессе творческой эволюции будет оставлено или преобразовано.

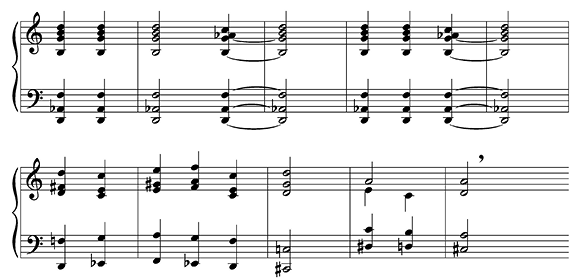

Тембровое, композиционное и драматургическое решение следующего мемориального сочинения Стравинского — «Симфоний духовых» — антипод тому, что мы наблюдали в «Погребальной песне». Прежде всего, Стравинский отказывается от экспрессивного, «человеческого» звучания струнных в пользу объективно-холодноватого тембра духовых 13. Лирическое переживание уступает место ритуальности, соборному литургическому действу: «Это строгий обряд, он развивается короткими молитвенными напевами, которые исполняет то одна, то другая группа однородных инструментов» [9, 73]. Композиционный план «Симфоний» также принципиально иной, чем в «Погребальной песне»: вместо симфонического сквозного развития ― монтаж, антифонное противопоставление инструментальных «хоров», мозаичность, рефренность.

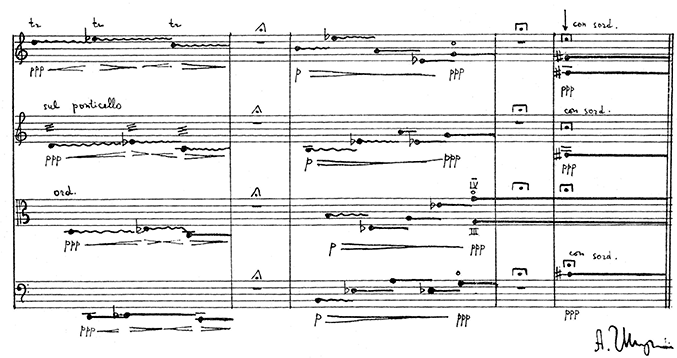

Пример 2а. И. Ф. Стравинский. «Симфонии духовых». Эскиз заключительного хорала (Фонд Пауля Захера)

Example 2а. I. F. Stravinsky. “Symphonies d’instruments à vent.” The sketch for the final chorale (Paul Sacher Stiftung)

Пример 2б. П. И. Чайковский. Шестая симфония, хорал медных духовых в разработке первой части («Со святыми упокой»)

Example 2b. P. I. Tchaikovsky. Symphonie No. 6. 1st movement, a brass chorale in the development (“Give rest with thy saints”)

Мемориальное, траурное звучание отличает прежде всего заключительный хорал (цифра 65) с его мерным движением звуковых комплексов в духе ритуального шествия («скульптуры из мрамора») [52, 1486]. Этот хорал-эпитафия — не спонтанное выражение чувства, а, по словам Ричарда Тарускина, «инструментальное воплощение литургического пения» [52, 1489]. Именно хорал (в фортепианном переложении) стал ответом на просьбу Анри Прюньера создать композицию памяти Дебюсси для его журнала «La Revue musicale» (см. сноску 10).

Ричард Тарускин в своем фундаментальном труде о русском периоде творчества композитора, в главе о «Симфониях духовых» замечает, что моделью для этого сочинения послужил русский церковный обряд отпевания и погребения — панихида [52, 1488‒1491]. Этот вывод кажется справедливым по отношению к заключительному хоралу. Действительно, многократные повторения одного звука, строфическое строение вызывают ассоциации с церковным чтением нараспев и молитвой-прошением — литанией. К наблюдениям Тарускина можно добавить, что мелодический профиль хорала близок одному из главных песнопений панихиды — «Со святыми упокой», а именно тому варианту, который звучит в разработке первой части Шестой симфонии Чайковского. В набросках к «Симфониям духовых», сохранившихся в Фонде Пауля Захера, начало хорала выписано в одной из эскизных тетрадей почти в чистовом виде. Стравинский не повторяет напев буквально, но совпадение звукового состава обеих мелодий представляется не случайным 14:

Интонации заключительного хорала «пронизывают» все сочинение, поскольку из него вырастают тематические образования рефренов формы. Одна из самых ярких находок Стравинского — пульсирующие протяженные аккорды-«вздохи» в начале произведения, звучание которых обрывается, наподобие прерывающегося дыхания.

Вместе с тем кажется, что нет достаточных оснований рассматривать, подобно Тарускину, весь композиционный план «Симфоний» как последовательную реализацию структуры православной панихиды. Характер музыки, открывающей вступление, отнюдь не траурный, недаром его обычно определяют как «призыв» ко вниманию, «приглашение», «вызывание» (англ. evocation, нем. die Anrufung). «Прослоенные» рефренами эпизоды (дуэты деревянных духовых), которые сам Стравинский называл «славлениями» 15,

также совершенно очевидно выходят за рамки православного ритуала. Здесь слышна другая модель — обрядовая, но не литургическая, а фольклорная, аналог которой в «Плаче невесты» из «Свадебки». Видимо, именно к этим эпизодам относятся слова Игоря Фёдоровича об «объективном плаче» («objective cry») духовых инструментов 16. И не случайно авторы предисловия к факсимильному изданию партитуры и партичеллы «Симфоний духовых» замечают, что сочинение не связано с каким-то определенным ритуальным действием [28, 9]. А сам Стравинский в комментарии в программке нью-йоркского концерта 1948 года с исполнением «Симфоний» указал на неоднородность составляющих форму «блоков»: «Здесь есть различные короткие части, своего рода литании в близких темповых отношениях, сменяющие друг друга, и некоторые ритмические диалоги между отдельными деревянными духовыми инструментами, такими как флейта и кларнет» ([49, 339], см. также [29, 188]).

Драматургическое развитие в «Симфониях», в отличие от «Погребальной песни», приводит не к сгущению мрачных траурных красок, а к просветленному окончанию на многозвучной вертикали с ясно прослушиваемым трезвучием C-dur в качестве основы. В начале 1920-х годов Стравинский еще не вернулся в лоно православной церкви, но в этом сочинении уже заметно влияние религиозного мироощущения — приятие смерти как избавления от земных страданий и перехода в вечную жизнь.

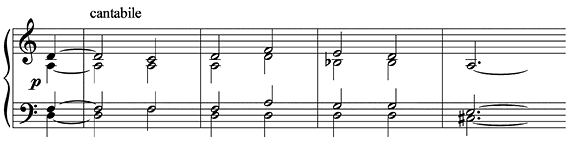

Траурно-мемориальные сочинения неоклассического периода

В 1943 году Сергей Кусевицкий обратился к Стравинскому с просьбой почтить память его скончавшейся за год до того супруги, рассчитывая на большое симфоническое полотно, которым он сам будет дирижировать. Так появился следующий после «Симфоний духовых» мемориальный трехчастный цикл для большого оркестра — «Ода. Элегическая песнь» памяти Наталии Кусевицкой. Спустя 23 года начало «Оды» звучит как продолжение заключительного раздела «Симфоний духовых» (см. илл. 1). Вновь хорал духовых инструментов с той же заглавной интонацией, только нисходящая большая секунда заменена малой 17. Но основная тема первой части — «Эвлогии» (по словам композитора, «похвала покойной» [25, 457]) — с ее экспрессивным звучанием струнных, насыщена широкими мелодическими ходами, элегическими интонациями в духе лирики Чайковского 18. Экспрессия несколько сдерживается фугированным изложением: каждый инструмент приносит «свой венок» усопшей, как в «Погребальной песне» («медленная мелодическая музыка фугированного письма» [25, 457]). «Эвлогия» завершается трезвучием C-dur с диссонантными побочными тонами.

Илл. 1. И. Ф. Стравинский. «Ода. Элегическая песнь в трех частях памяти Наталии Кусевицкой»,

первая часть «Эвлогия», такты 1‒3 (Schott’s Söhne, 1968)

Fig. 1. I. F. Stravinsky. “Ode. Elegiacal Chant in Three Parts. Dedicated to the memory of Natalie Koussevitzky,”

1st movement “Eulogy,” bars 1‒3 (Schott’s Söhne, 1968)

В заключительной «Эпитафии» («простая надгробная надпись, которой я и заканчиваю мою “Песнь” памяти покойной» [25, 457]) отчасти продолжена тема природы «Эклоги» в редком для Стравинского изобразительно-символистском ключе: в начальных тактах перекличка двух флейт имитирует голос кукушки, как бы отсчитывающей годы жизни повторяющимися звуками с–а 19 (см. пример 3).

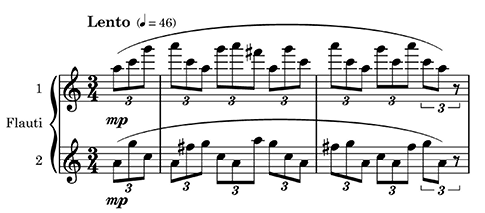

Пример 3. И. Ф. Стравинский. «Ода. Элегическая песнь в трех частях памяти Наталии Кусевицкой», третья часть «Эпитафия», такты 1‒2

Example 3. I. F. Stravinsky. “Ode. Elegiacal chant in three parts. Dedicated to the memory of Natalie Koussevitzky,” 3th movement “Eulogy,” bars 1‒2

«Ода» заканчивается возвращением начального «мотива кукушки» с уходом в высокий регистр и просветлением. А перед этим начало коды (от цифры 44) разворачивается как траурное шествие — с остинато низких струнных, приглушенным мерным звучанием литавр и «заупокойным» мотивом из первой части. Эти жанровые идиомы — хорал, погребальное шествие, остро и жалостно звучащая тритоновая интонация у фагота (в начале первого раздела «Эпитафии») — сохранят свое значение в траурно-мемориальных опусах Стравинского позднего периода.

Кусевицкий высоко оценил приношение Стравинского: «Дорогой Игорь Фёдорович, спасибо Вам от глубины души. Несказанно тронут Вашей “Одой”, посвященной незабвенной памяти Наталии Константиновны. Глубоко взволновали Вы меня проникновенностью идеи и музыки, их духовной правдой и простотой. Еще раз спасибо, дорогой друг» (письмо от 29 июля 1943 года [25, 458]).

Последним мемориальным опусом неоклассического периода стало единственное в творчестве Стравинского произведение для сольного струнного инструмента — «Элегия» для альта 20. В этом первом своем опыте в жанре краткой эпитафии Игорь Фёдорович обращается к барочной модели — баховским виолончельным сюитам и скрипичным сонатам и партитам. В репертуаре для альта соло «Элегия» Стравинского — далеко не самое простое сочинение — с двухголосной полифонической фактурой и развитыми мелодическими линиями обоих голосов (см. пример 4).

Пример 4. И. Ф. Стравинский. «Элегия» для альта соло, такты 1‒4

Example 4. I. F. Stravinsky. “Elegy” for solo viola, bars 1‒4

Среди рукописей, сохранившихся в Фонде Пауля Захера, имеется вариант, записанный на двух строчках — в скрипичном и альтовом ключах (возможно, предполагалось исполнение дуэтом скрипки и альта). Особенно насыщен полифонией средний раздел — фугато (с канонической имитацией в обращении в конце) 21, где музыка драматизируется и достигает кульминации.

Темный, глуховатый тембр альта с сурдиной (на протяжении всей пьесы), ламентозные интонации, вертикаль с обилием малых секунд, малых нон и больших септим усугубляются сумрачной модальной краской: при доминирующем центре c-moll при ключе выставлены четыре бемоля (как в f-moll), указывающие, что Стравинский имел в виду фригийский c. Набор стилевых черт необарокко дополнен просветленным окончанием первого и заключительного разделов триптиха на большой терции C-dur (c–e), вместо малой, в духе мажорных окончаний баховских минорных произведений.

Баховским образцам соответствует также близость форме da capo. Триптих выстроен симметрично — элегический первый раздел возвращается после фугато. При этом в рукописи реприза первой части не выписана: экспозиция заканчивается двумя вольтами — для первого проведения и для окончания пьесы 22.

Хотя в этом опусе Стравинский и доверил выражение траурного чувства «человеческому» теплому тембру альта, он трактует струнный инструмент в духе необарокко и, претворяя элементы барочной полифонии, сохраняет строгость и возвышенную духовность, присущие прототипу 23.

Траурно-мемориальные опусы серийного периода

Более поздние траурные сочинения Стравинского относятся уже ко времени обращения его в «додекафонную веру». В творчестве композитора произошел крутой поворот, тем интереснее наблюдать в его поздних траурно-мемориальных опусах связи с предыдущим периодом, развитие идей более ранних сочинений в новом контексте.

Серийность дала Стравинскому новые ограничения и новое ощущение времени, его особой насыщенности. «Серийная техника, которой я пользуюсь, побуждает меня к большей дисциплине, чем когда-либо прежде» [17, 243]. «Мое прежнее и теперешнее ощущение времени не может быть одинаковым. Я знаю, что некоторые разделы “Агона” содержат втрое больше музыки на один и тот же отрезок времени, чем некоторые мои другие вещи» [17, 245].

С новой концепцией времени связана краткость, афористичность почти веберновского толка некоторых его поздних траурно-мемориальных опусов. Веберн с начала 1950-х годов становится кумиром Стравинского, одним из его не только творческих, но и духовных ориентиров: «День смерти Веберна должен быть днем траура для всех музыкантов. Мы должны его почитать не только как великого композитора, но и [как] настоящего героя. Обреченный на полную неудачу в глухом мире невежества и равнодушия, он неумолимо продолжал огранивать алмазы, свои ослепительные алмазы» [56, 134]. «Он как вечное явление Христа Апостолам в день Троицы для всех, кто верит в музыку» [17, 112].

Вместе с тем концептуальные решения траурных опусов Стравинского серийного периода принципиально отличаются от представителей нововенской школы. В одном из траурно-мемориальных сочинений Веберна — «Шести пьесах» op. 6 (1909) — отразилось психологическое состояние композитора в связи с преждевременной кончиной горячо любимой матери. Это сочинение было «попыткой разрешить посредством своего искусства противоречивые чувства, переполнявшие его после потери близкого человека» [27, 1]. Веберн сам определил скрытую программу цикла в письме Шёнбергу от 13 января 1913 года и в аннотации к программе концерта в мае 1933 года: «<…> первая часть — ожидание катастрофы, вторая — понимание ее неизбежности, третья <…> вступление к четвертой части, похоронному маршу, пятая и шестая — эпилог, воспоминание и смирение» [27, 1].

При знакомстве с музыкой «Шести пьес» с первых тактов не покидает ощущение тревоги, которое нарастает к четвертой части цикла, похоронному шествию — «Langsam, marcia funеbre». Траурный марш открывается мерными шагами большого барабана с сурдиной, там-тама и низких колоколов, «размещенных в отдалении» (ремарка в партитуре). Авторское указание: играть «едва слышно». К концу звучность ансамбля угрожающе нарастает, переходит в неистовую дробь барабана (crescendo), которая обрывается fff (крик отчаяния?), оставляя форму открытой 24.

Стравинский в своих мемориальных сочинениях использует сходные архетипы: похоронное шествие, погребальные колокола, ламентозные интонации. Но его классицизирующему духу чужды экспрессионистские драматургические эффекты. Религиозное приятие смерти, ритуальность, объективизм, опора на традиционные жанры, композиционная ясность и уравновешенность — черты, присущие его неоклассическим мемориальным опусам, сохраняются, модифицируясь, и в сочинениях серийного периода. Вспоминаются слова молодого американского музыковеда Лотара Кляйна из его диссертации, одобренной самим Стравинским: «<…> композиторы и публика ожидали, что каждое сочинение, рожденное из додекафонного ряда, будет пропитано эмоциями, сублимирующими фрейдистские комплексы, кошмары в стиле Кафки <…> Cловом, СТРАХ (ANGST). Галльские вкусы Стравинского далеки от этого: для него хороший рисунок стакана с водой представляет больший интерес, чем холст с плохо нарисованным океаном» 25.

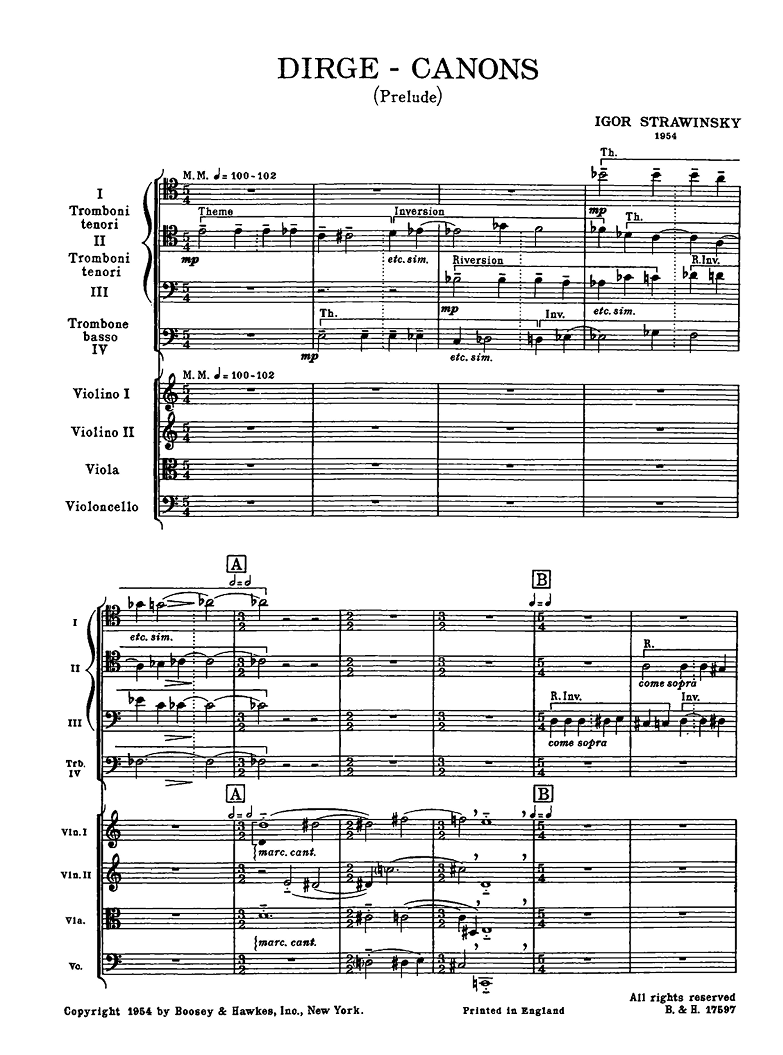

В этом отношении показательно первое траурно-мемориальное сочинение серийного периода — «Памяти Дилана Томаса. Погребальные каноны и Песнь» для тенора, струнного квартета и четырех тромбонов (1954). Квартет тромбонов — дань многовековой традиции похоронной музыки. В частности, именно для этого состава Бетховен осенью 1812 года, ко Дню поминовения усопших обработал хоровое «Miserere» Игнаца фон Зейфрида 26.

Как известно, Стравинский с глубочайшим почтением и любовью относился к выдающемуся английскому поэту и мыслителю. Он ожидал скорого визита Дилана Томаса в Голливуд, когда узнал о его внезапной кончине. «Мне оставалось лишь плакать» [17, 131], — эти слова Игорь Фёдорович подтвердил созданием одного из самых своих проникновенных произведений, написанных без заказа, с глубоким внутренним чувством. Но выражение этого чувства в музыке строго регламентировано и объективизировано ограничениями серийной техники, «заданной» полифонической структурой канонов (в «Прелюдии» и «Постлюдии»), уравновешенной архитектоникой на всех уровнях композиции, строго упорядоченной музыкально-текстовой структурой (в «Песне»).

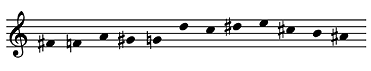

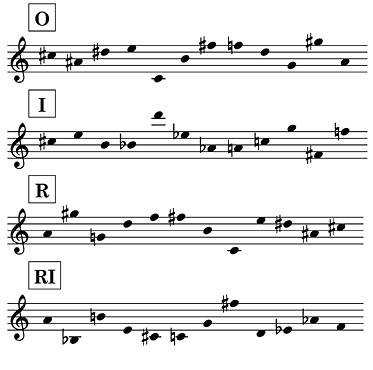

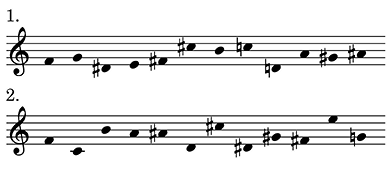

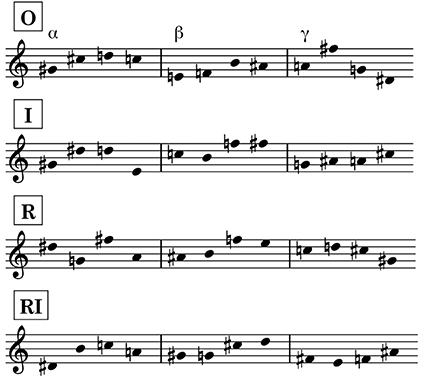

В позднем творчестве Стравинского «Погребальные каноны и Песнь» занимают особое место как первый полностью серийный опус на пятизвучную тему-серию:

Пример 5. И. Ф. Стравинский. «Памяти Дилана Томаса. Погребальные каноны и Песнь»,

основная форма серии

Example 5. I. F. Stravinsky. “In Memoriam Dylan Thomas. Dirge-сanons and song,”

the prime form of the series

«Я не додекафоник, а серийник <…>, — говорил сам Игорь Фёдорович, — ограничение пятью звуками дает интонационное единство» (из интервью в мае 1952 года [56, 134]). Это единство, выверенную слухом «ювелирную» работу с пятизвучной серией демонстрирует выразительная, пластичная фраза, которую Игорь Фёдорович составил в одном из эскизов к «Песне» из двух ее вариантов — инверсии и ракохода. В эскизе серийные варианты отмечены Стравинским квадратными скобками (см. пример 6а [ФЗ, СС]).

Этот эскиз — ключ к двум важнейшим тематическим элементам «Песни», соответствующим первой и третьей строкам текста:

- начальная фраза («Do not go gentle into that good night» — «Не уходи безропотно в эту тихую ночь») повторяет ту же серийную последовательность: инверсия и ракоход, соединенные тремя общими тонами (см. пример 6б);

- в мелодии третьей строки («Rage, rage against the dying of the light» — «Гнев, гнев против умирания света») при той же серийной схеме плавные мелодические ходы, в соответствии с характером текста, заменяются экспрессивными скачками: в инверсии (в транспозиции) малой ноной, в ракоходе большой септимой (см. пример 6в).

Пример 6а. И. Ф. Стравинский. «Памяти Дилана Томаса. Погребальные каноны и Песнь».

Эскиз к «Песне» (Фонд Пауля Захера)

Example 6а. I. F. Stravinsky. “In Memoriam Dylan Thomas. Dirge-сanons and song,”

sketch for “Song” (Paul Sacher Stiftung)

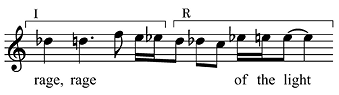

Пример 6б. И. Ф. Стравинский. «Памяти Дилана Томаса. Погребальные каноны и Песнь». «Песнь», «Не уходи безропотно в эту тихую ночь»

Example 6b. I. F. Stravinsky. “In Memoriam Dylan Thomas. Dirge-сanons and song.” “Song,” “Do not go gentle into that good night”

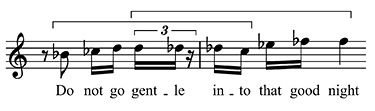

Пример 6в. И. Ф. Стравинский. «Памяти Дилана Томаса. Погребальные каноны и Песнь». «Песнь», «Гнев, гнев против умирания света»

Example 6c. I. F. Stravinsky. “In Memoriam Dylan Thomas. Dirge-сanons and song.” “Song,” “Rage, rage against the dying of the light”

Семантический план сочинения дополнен интонационной близостью серии теме фуги cis-moll из первого тома «Хорошо темперированного клавира» Баха (cis–his–e–dis). Серия в «Погребальных канонах» повторяет баховские ламентозные малосекундовые интонации, и они определяют траурный характер сочинения. Излишне напоминать, что в системе барочной символики баховская тема трактуется как звуковой образ креста, а фуга символизирует крестный путь Спасителя. В глубокой старости, будучи уже очень больным, Стравинский оркестровал эту фугу в числе нескольких других, и это стало его последней композиторской работой.

В «Прелюдии» диалогическое, антифонное противопоставление серийных канонов тромбонов и квартета определяет исключительную структурную ясность инструментальных частей (форма АВАВА). Каждый канонический раздел завершается «каденцией» с отчетливо прослушиваемым мажорным окончанием: канон тромбонов («А») приходит к мажорному трезвучию fes–as–ces, а ответ струнных («В») — к мажорной терции c–e (с добавочным d). Такое включение в серийную ткань диатонических тональных элементов играет важную драматургическую роль в поздних мемориальных опусах Стравинского (см. илл. 2).

Илл. 2. И. Ф. Стравинский. «Памяти Дилана Томаса. Погребальные каноны и Песнь», «Прелюдия», такты 1‒10 (Boosey and Hawkes, 1954)

Fig. 2. I. F. Stravinsky. “In Memoriam Dylan Thomas. Dirge-сanons and song,” “Prelude,” bars 1‒10

(Boosey and Hawkes, 1954)

Илл.: imslp.org

В «Постлюдии» тромбоны перенимают материал, звучавший у струнного квартета, который отвечает музыкой тромбонов (ВАВАВ). Перемена функций групп инструментов и обратная последовательность материала автоматически влекут за собой окончание всего произведения мажорной терцией C-dur (c–e с добавочным d). Той же терцией c–e, как мы увидим, всякий раз завершается и второй рефрен «Песни» («Rage, rage against the dying of the light» — «Гнев, гнев против умирания света»). Этот прием, хотя и в серийном контексте, напоминает баховские мажорные окончания в сочинениях Стравинского неоклассического периода, в том числе в «Элегии» для альта 27.

Возвращение музыки первой части в «Постлюдии» создает композиционную арку, архитектоническую симметрию. Годом позднее, в «Canticum sacrum» (1955), пятичастный цикл которого принято рассматривать как звуковую аналогию пятиглавому венецианскому собору Святого Марка, этот прием повторен с еще большей последовательностью —заключительная часть, как известно, является палиндромом первой.

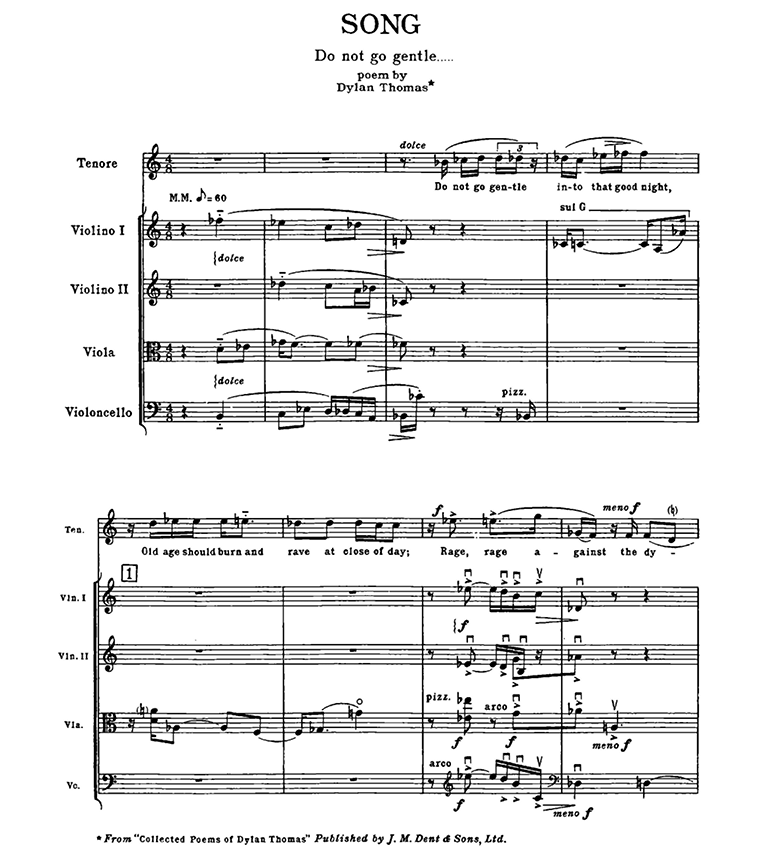

В центральном разделе — «Песне» на стихи Дилана Томаса — строфическая музыкальная форма с двумя рефренами следует за строго регламентированным поэтическим текстом. Дилан Томас был одним из тех, кто в ХХ веке возродил и дал новую жизнь позднеренессансной виланелле с ее исторически сложившейся, устойчивой («твердой») структурой. Девятнадцать строк стихотворения Дилана Томаса в соответствии с традицией виланеллы группируются в пять трехстрочных строф (станц) и заключительное четверостишие 28. Первая и последняя строки начальной станцы поочередно повторяются во всех других строфах, выполняя роль рефренов: «Не уходи безропотно в эту тихую ночь» и «Гнев, гнев против умирания света». В финальном катрене оба рефрена звучат подряд. Так же строго организована система рифм: первые и третьи строки во всех строфах рифмованы между собой (night, light, bright и так далее), вторые строки объединены другой рифмой (day, they, bay и так далее).

Такого рода строго фиксированные — «жесткие», «твердые» ― поэтические формы (баллата, виланелла, рондо, сонет), сложившиеся в период позднего Средневековья и обретшие новую жизнь в ХХ веке (в том числе в творчестве Дилана Томаса), особенно интересовали Игоря Фёдоровича. В его аннотации к «Кантате» (1952) читаем: «Я выбрал четыре народных анонимных стихотворения XV и XVI веков. Они привлекли меня не только своей красотой, но и конструкцией, которая диктует музыкальную композицию» ([56, 469], см. также [7, 412‒413]) 29.

Приверженность позднего Стравинского к твердым поэтическим формам соответствовала его всегдашнему стремлению к порядку и самоограничению. Хорошо известно его высказывание: «Чем больше искусство проконтролировано, ограничено и отшлифовано, тем оно свободнее» [9, 201]. Высокоорганизованная структура текста стимулировала его композиторский «аппетит». Вместе с тем в следовании за словом, подчинении музыкальной формы строению текста сказалось глубокое погружение Стравинского в музыку позднего Средневековья и Возрождения, которую он открыл для себя в 1950-е годы. «Как никогда ранее я заинтересован чисто контрапунктической музыкой. В стиле Баха? — Нет, нет. Совсем нет. Значительно более ранними образцами» (21 декабря 1952 года [15, 86], см. также [7, 412]).

В текстово-музыкальных формах ренессансных мастеров — баллатах и мадригалах Аркадельта, Маренцио, Джезуальдо, Монтеверди на слова Данте, Петрарки, Бокаччо, Бембо — Стравинский мог наблюдать, как в результате построчного следования за текстом возникали музыкальные повторы, симметрия, зеркальные отражения материала, репризные обрамления, как ясно в музыке очерчены структурные границы при полифоничности изложения. Эта архитектурная красота и устойчивость ренессансных музыкально-поэтических форм стала для Стравинского дополнительным стимулом к достижению упорядоченности, уравновешенности, совершенства конструкции. Не случайно, в одной из сохранившихся в личной библиотеке композитора книг о музыке Возрождения и ее поэтических источниках им были подчеркнуты строки: «Петрарка стремился не к уникальности, а к мастерству; он видел свою задачу в работе над традиционным сокровищем прекрасных (самих по себе прекрасных!) форм, которые необходимо еще более усовершенствовать и мастерски обработать» 30.

Форму «Песни» из «Погребальных канонов» также можно отнести к разряду текстово-музыкальных. Два музыкальных рефрена точно соответствуют стихотворным (на словах «Do not go gentle into that good night» и «Rage, rage against the dying of the light»). К тому же они «рифмованы» между собой: в соответствии с поэтической рифмой «night — light» (см. примеры 6б, 6в).

Во втором из рефренов — «Rage, rage against the dying of the light» — серийная последовательность рассчитана так, что на слово «свет» («the light») приходится звук е (последний в ракоходе серии — d–cis–c–es–e). Поддержанный тоном с у виолончели, он ясно звучит как терция C-dur, несмотря на диссонирующую тритоновую «добавку» у альта (см. илл. 3). Такое окончание совпадает с «мажорными каденциями» «Прелюдии» и «Постлюдии», определяющими драматургию сочинения.

Илл. 3. И. Ф. Стравинский. «Памяти Дилана Томаса. Погребальные каноны и Песнь». «Песнь»,

такты 1‒13 (Boosey and Hawkes, 1954)

Fig. 3. I. F. Stravinsky. “In Memoriam Dylan Thomas. Dirge-сanons and song.” “Song,” bars 1‒13 (Boosey and Hawkes, 1954)

Илл.: imslp.org

В Фонде Пауля Захера сохранился архивный документ, который проливает свет на генезис замысла «Погребальных канонов». Это фотокопия рукописи струнного трио Эрнста Кшенека «Parvula Corona Musicalis» («Маленькая музыкальная корона») с дарственной надписью автора: «Игорю Стравинскому и миссис Стравинской с наилучшими пожеланиями к Рождеству 1953 года и счастливого Нового 1954-го. Эрнст Кшенек» [ФЗ, СС] 31. Трио под опусом 122 было написано по заказу Итальянского радио в 1950 году, к 200-летию со дня смерти И. С. Баха. В письме Игорю Фёдоровичу от 22 декабря 1953 года Кшенек сообщает, что отправил ему партитуру, а со временем вышлет и комментарии к ней [ФЗ, СС]. О том, насколько Стравинский заинтересовался сочинением Кшенека, говорит его просьба непременно прислать авторский комментарий (письмо от 7 января 1954 года [ФЗ, СС]) 32. Вскоре Игорь Фёдорович получил программку концерта в Лос-Анджелесе, в котором исполнялась «Parvula Corona Musicalis» (21 февраля 1955 года), вместе с пространным пояснением композитора [ФЗ, СС].

Додекафонный опус Кшенека примечателен использованием цитат, которые органично вписаны в серийный контекст, ― анаграммы BACH, темы «Искусства фуги» Баха, начальных тем квартетов Бетховена cis-moll (op. 131) и a-moll (op. 132), включающих полутоновые шаги, а также заглавного мотива Вступления к «Тристану и Изольде». В центре 12-тоновой серии находится анаграмма имени Баха: d‒dis‒gis‒e‒B‒A‒C‒H‒fis‒cis‒f‒g. Кшенек в своем комментарии расценивает хроматику баховской анаграммы (впервые использованной самим Бахом в «Искусстве фуги») как смелую попытку «подрыва» основ тональности. По словам Кшенека, у Баха эта тема не укладывается ни в мажорную или минорную гамму, ни в тонико-доминантовую тональную схему и существует исключительно в контрапунктическом контексте, подобно musica reservata XV–XVI веков.

Звуковая символика в последней, пятой части трио Кшенека связана с названием произведения — «Маленькая музыкальная корона»: «Когда я думал, как отобразить корону в музыкальной форме, я вспомнил о круговом каноне из “Музыкального приношения” Баха, с подзаголовком “per tonos”. Канон устроен так, что в конце приходит к звуку на тон выше начального и может быть повторен на новой высоте. Этот процесс транспозиции открыт в бесконечность: “Ascendente modulation ascendit Gloria Regis” (лат. “Восходящая модуляция возвышает славу Короля”. ― Т. Б.-М.). <…> Я решил повторить баховскую идею в условиях 12-тоновой техники» 33.

Игорь Фёдорович получил копию рукописи трио Кшенека в 1953 году, а «Погребальные каноны» памяти Дилана Томаса были сочинены в 1954-м. Подарок Кшенека, несомненно, стал для Стравинского дополнительным стимулом к экспериментам с серийной канонической техникой и к изучению поздних контрапунктических творений Баха 34.

Любопытно, что в произведении, созданном на четверть века раньше — в «Симфонии псалмов», — тема фуги второй части по звуковому составу также совпадает с темой баховской cis-moll’ной фуги (c–es–h–d). Ф. Пуленк, откликнувшийся в те годы журнальной статьей на эту, по его словам, «сакральную кантату», завершил ее восклицанием: «Я Вас приветствую, Иоганн Себастьян Стравинский!» («Je vous salue, Jean-Sébastien Strawinsky!» [39], [ФЗ, СС]). Тем знаменательнее возвращение Стравинского к этой модели в поздний период в условиях серийной техники.

В своем следующем мемориальном опусе — «Двойном каноне памяти Рауля Дюфи» для струнного квартета (1959) — Стравинский вновь обращается к теме баховской фуги, дважды включая ее интонации в серию: тоны с седьмого по десятый — c–dis–e–cis — повторяют на другой высоте и в другом порядке первые четыре звука, совпадающие с баховской темой (см. пример 7).

Пример 7. И. Ф. Стравинский. «Двойной канон памяти Рауля Дюфи», основной вид серии

Example 7. I. F. Stravinsky. “Double Canon. Raoul Dufy in memoriam,” the prime form of the series

Впервые после «Элегии» для альта Стравинский избирает в траурно-мемориальном сочинении теплый, «человеческий» тембр струнных. Но способ высказывания, как и в «Погребальных канонах памяти Дилана Томаса», определяется строгим, испытанным веками, объективным жанром канона и серийной организацией 35. Ученый полифонический стиль, «прямое обращение» к духовному миру вновь вызывают ассоциации с «Музыкальным приношением» и «Искусством фуги» Баха. Внутренняя связь с «Погребальными канонами» памяти Дилана Томаса проявляется и в выровненной ритмике в характере траурного шествия.

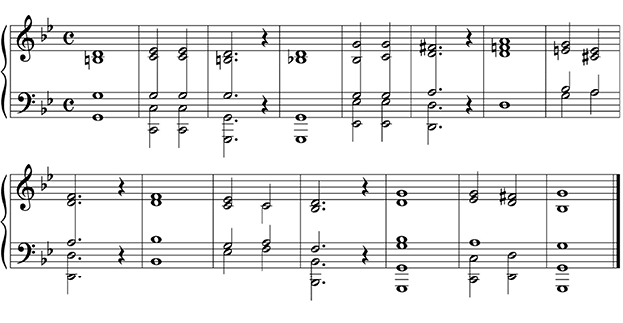

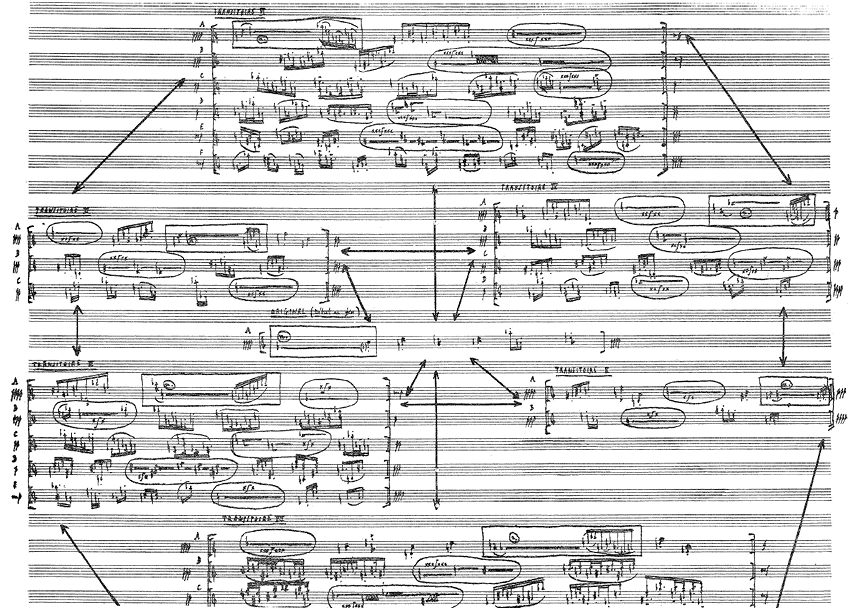

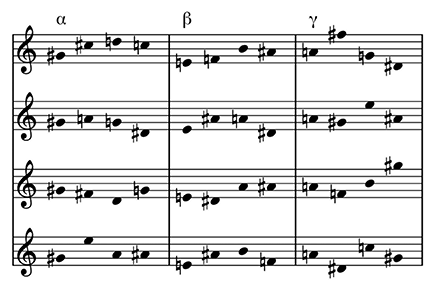

Эта афористичная, продолжительностью чуть больше минуты пьеса хотя и озаглавлена «Двойной канон», основана на одной теме — 12-звучной серии с преобразованиями (ракоходом и инверсией ракохода). Название отражает главную композиционную идею, которая заключается в сцеплении (и частичном наложении) двух дуэтов: первой и второй скрипки в начальном разделе (бесконечный канон на основном варианте серии с переменой интервала имитации с секунды на приму — намеченная каноническая секвенция), а в середине ― альта и виолончели (также бесконечный канон на ракоход темы с аналогичной переменой интервала имитации). Третий раздел канона воспринимается как реприза первого, поскольку здесь вновь, как и в начале, звучат только скрипки (бесконечный канон на инверсию ракохода). Фактурное развитие произведения выстраивается в виде дуги: сперва голоса от одного до четырех постепенно включаются в канон, а в конце наоборот — четырехголосная имитационная ткань редуцируется до двухголосия, которое сходится к одному финальному звуку (см. илл. 4).

Илл. 4. И. Ф. Стравинский. «Двойной канон памяти Рауля Дюфи»

(Hawkes and Son, 1960; пометы мои. ― Т. Б.-М.)

Fig. 4. I. F. Stravinsky. “Double Canon. Raoul Dufy in memoriam”

(Hawkes and Son, 1960; marks by me. ― Т. B.-М.)

Такая драматургия — нагнетание малосекундовых ламентозных интонаций, насыщенное многоголосие в середине, а затем уход и растворение в последнем унисоне — воспринимается как символ жизненного пути человека, его прихода в здешний мир и ухода в небытие.

Новое в этом опусе — то, что голоса в вертикали не сведены к общему такту. В партии каждого инструмента сохраняется индивидуальная тактировка, в соответствии с начальным проведением темы у первой скрипки ( 4/4 — 3/4 ). В результате значение тактов размывается и становится чисто символическим. Такая ритмическая концепция близка нетактовой организации музыки эпохи мензуральной нотации. А интервал канонической имитации в секунду вызывает в памяти «Missa prolationum» Окегема, где в канонах поочередно используются все возможные интервалы имитации. Вновь, как в «Погребальных канонах», важным стилевым ориентиром служит музыка добаховского времени: «Сейчас <…> я открыл для себя изумительные вещи в эпохе, значительно предшествовавшей барокко» [7, 413].

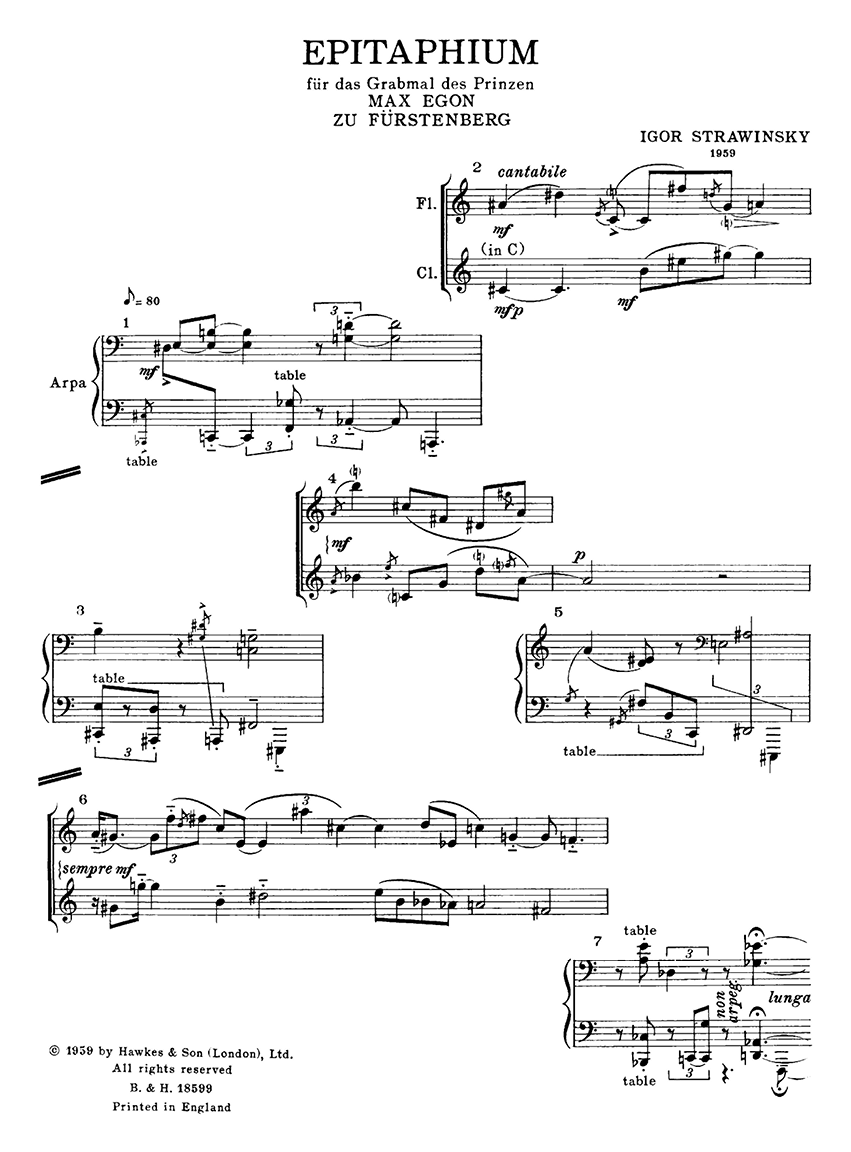

Другое мемориальное сочинение того же 1959 года — «Эпитафия к надгробию князя Макса Эгона Фюрстенберга» для флейты, кларнета и арфы — посвящено памяти основателя и покровителя Фестиваля современной музыки в Донаушингене 36. Судя по архивным материалам Фонда Пауля Захера, «Эпитафия» явилась своего рода музыкальным ответом на траурное объявление о кончине князя. Экземпляр этого объявления — словесной эпитафии — сохранился в Собрании Стравинского: два листа глянцевой бумаги с портретом усопшего, кратким жизнеописанием, молитвами об упокоении души и изображением распятого Христа 37. Копию портрета князя вместе с текстом эпитафии и молитвами Игорь Фёдорович вклеил в другой, чистый лист бумаги и вокруг него разместил на проведенных «стравигором» линейках все эскизы к сочинению. Внизу листа проставлены дата и подпись: «Mai 16th 1959 / IStr». Здесь же, справа от портрета, Стравинский своей рукой начертал и название сочинения: «Epitaphium für das ein Grabmal des Prinzen Max Egon zu Fürstenberg / 1959» [ФЗ, СС].

Сам Стравинский говорил, что «произведение получилось своего рода гимном, наподобие “Траурной музыки для королевы Марии” Пёрселла» [17, 243]. По воспоминаниям Крафта, Стравинский слышал «Траурную музыку» в октябре 1955 года в исполнении ансамбля медных духовых вместе с «Канцоной» Луццаско Луццаски и «Ричеркаром» Андреа Габриэли [30, 122]. Сочинение Пёрселла привлекло особое внимание Игоря Фёдоровича, и он собственноручно переписал все три части — «Марш», «Антем» и «Канцону». Этот автограф по сей день хранится в Фонде Пауля Захера [ФЗ, СС]. «Антем» Пёрселла в оригинале предназначен для четырехголосного хора, но в копии Стравинского словесный текст отсутствует. Из примечания композитора на первом листе мы узнаем, что в его распоряжении было издание с переложением сочинений Пёрселла и его современников для ансамбля духовых инструментов 38.

«Марш» и «Антем» Пёрселла выдержаны в четырехголосном хоральном складе с трезвучной вертикалью и единообразным ритмическим движением голосов. Канцона, в соответствии с жанром, представляет собой полифонически-имитационную пьесу. «Марш» особенно любопытен своей трехтактовой структурой, мало характерной для этого жанра 39. В звучании медных духовых музыка «Марша» сопровождала траурное шествие за королевской погребальной колесницей к аббатству, где затем был исполнен хоровой «Антем». Партия ударных в сохранившихся рукописях «Марша» не выписана, но имеются различные документальные свидетельства участия ударных инструментов в погребальной процессии [33], и это стало общепринятым в современной исполнительской практике. Вполне вероятно, что Игорь Фёдорович слышал в концерте 1955 года «Траурную музыку» Пёрселла в сопровождении литавр:

Пример 8. Г. Пёрселл. «Траурная музыка для королевы Марии». «Марш» , транскрипция рукописной копии И. Ф. Стравинского (Фонд Пауля Захера)

Example 8. H. Purcell. “Music for the Funeral of Queen Mary.” “March” , transcription of a handwritten copy

by I. F. Stravinsky (Paul Sacher Foundation)

Казалось бы, между этим примером и «Эпитафией» Стравинского, последовательно серийным сочинением с широкими интервальными скачками в мелодии и диссонантной вертикалью, мало общего, кроме возвышенного траурного настроения. Однако можно найти ряд соответствий. «Марш» Пёрселла размеренно движется трехтактовыми построениями с завершенными каденциями и разделенными паузами. «Эпитафия» Стравинского также состоит из небольших законченных сегментов: четыре краткие «строфы» арфы антифонно чередуются с тремя дуэтами духовых, образуя, по словам самого композитора, «последование траурных диалогов» [55, 509]. При этом каждая строфа представляет собой свернутое в вертикаль целостное, замкнутое в себе проведение серии (у арфы — О, I, R, RI; у духовых — О, RI, R, I). Арфовые соло с их контрапунктом нота против ноты звучат как траурный хорал (двузвучия чередуются с трех- и четырехзвучными вертикальными комплексами; см. пример 9, илл. 5). Такой опыт вертикализации ряда важен в контексте позднего творчества Стравинского, до тех пор отдававшего предпочтение полифонической, канонической технике.

Пример 9. И. Ф. Стравинский. «Эпитафия к надгробию князя Макса Эгона Фюрстенбергa»,

четыре формы серии, эскиз (Фонд Пауля Захера)

Example 9. I. F. Stravinsky. “Epitaphium für das Grabmal des Prinzen Max Egon zu Fürstenberg,”

four forms of the series, the sketch (Paul Sacher Stiftung)

Илл. 5. И. Ф. Стравинский. «Эпитафия к надгробию князя Макса Эгона Фюрстенбергa»

(Hawkes and Son, 1959)

Fig. 5. I. F. Stravinsky. “Epitaphium für das Grabmal des Prinzen Max Egon zu Fürstenberg”

(Hawkes and Son, 1959)

Примечательно, что в эскизах каждый сегмент формы записан на отдельном нотоносце, проведенном «стравигором», и не подряд, а «разорванно», с пробелами [ФЗ, СС]. Особая нотная графика, подчеркивающая сегментную структуру, сохраняется и в печатном издании.

Другая важная композиционная идея сочинения — «нагнетание» ламентозных малосекундовых интонаций. «Я начал “Эпитафию” с дуэта флейты и кларнета <…>. Первой конструктивной задачей, которая привлекла мое внимание в двухголосном контрапункте первой фразы, было гармоническое соединение малых секунд. Флейто-кларнетные реплики построены большей частью на секундах, то же относится и к репликам арфы» [17, 243]. Ламентозный интонационный строй объединяет «Эпитафию» не только с другими мемориальными опусами Стравинского, но и с таким траурным сочинением, как «Плач пророка Иеремии» (см. примечание 8).

Стравинскому в «Эпитафии», подобно Веберну в marcia funеbre из «Шести пьес» op. 6, «хотелось, чтобы вся вещь имела приглушенное звучание» [17, 243]. И, несмотря на динамические указания mezzo forte на протяжении всей пьесы, тембр арфы в низком регистре с предписанием играть возле деки (table) определяет желаемый эффект. Отдельные звуки и аккорды в басовом регистре, взятые около деки, напоминают далекий звон погребальных колоколов. Стравинский открыл здесь для себя арфу как инструмент с большими возможностями для выражения траурной семантики. Медленный темп и размеренное движение в условиях нетактовой ритмики (еще одна особенность сочинения) усугубляют скорбный характер и остроту диссонансов. А «всхлипывающие» форшлаги у флейты и кларнета напоминают о «Симфониях духовых».

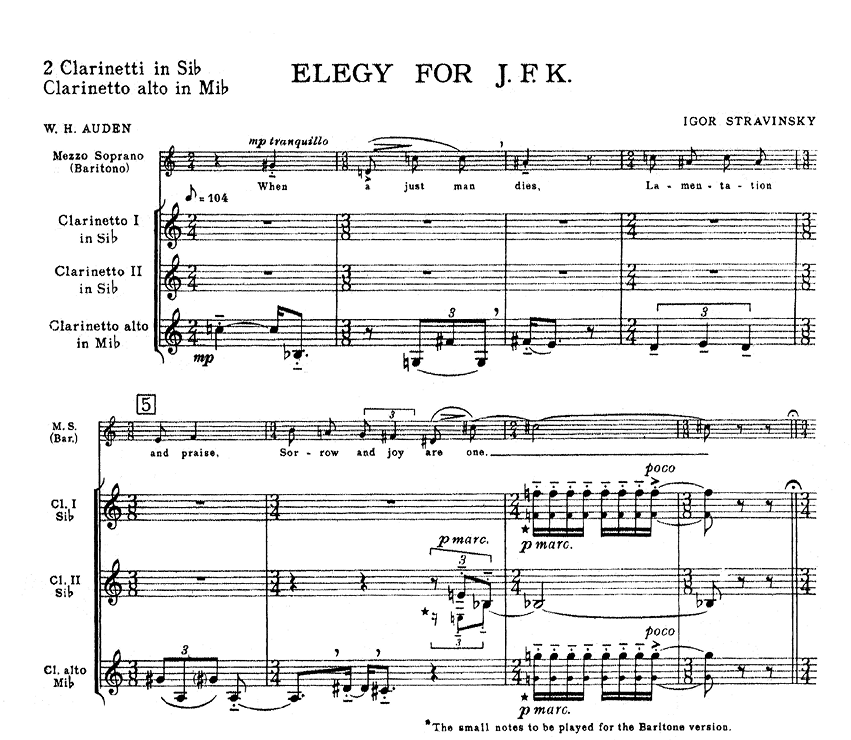

В 1964 году Стравинский вновь, как и двадцатью годами ранее («Элегия» для альта соло, 1944), дает наименование «элегия» траурно-мемориальному произведению, созданному по случаю трагической кончины американского президента. На одном из эскизов к «Элегии Дж. Ф. К.» для баритона или меццо-сопрано и трех кларнетов сохранился автограф композитора: «April 1, 1964 / Remember his death». Словесный текст, сочиненный по просьбе композитора Уистеном Оденом, так же как в «Кантате» и «Песне» из «Погребальных канонов», регламентирован заданной структурой, на этот раз японского хайку — четыре строфы, каждая по 17 слогов 40. И вновь Стравинский, подобно старым мадригалистам, следует за текстом, озвучивая его в форме строго упорядоченной композиции. Каждая текстово-музыкальная строфа отделяется от последующих инструментальной каденцией с ферматой и паузой. Форма замыкается симметричным повторением текста и музыки первой строфы.

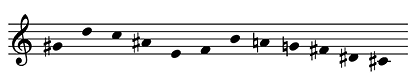

Это афористичное сочинение примечательно использованием в условиях серийности целого комплекса выразительных средств, сложившихся в эпоху барокко в арии ламенто, приемов барочной риторики. Уже сама серия включает три тритоновых скачка (gis–d; ais–e; f–h) и еще один, на расстоянии — между девятым и двенадцатым звуками (см. пример 10).

Пример 10. И. Ф. Стравинский. «Элегия Дж. Ф. К.», основной вид серии

Example 10. I. F. Stravinsky. “Elegy for J. F. K.,” the prime form of the series

Тритон сохраняется при всех преобразованиях серии, и поэтому сочинение буквально пронизано этим интервалом, который в системе барочной риторики, вместе с другими выражающими скорбное чувство или драматический возглас интервалами, относился к группе фигур «saltus duriusculus» («жестковатый скачок»). О риторическом значении тритона в музыке Стравинского неоклассического периода мы знаем со слов самого композитора, который говорил, что в «Царе Эдипе» этот интервал, считавшийся в старой музыке «фальшивым соединением» («false relation»), звучит на словах о «фальшивом отце» («falsus pater») [34, 108].

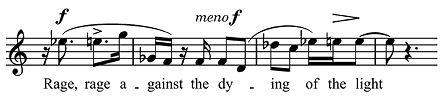

Строки «Почему тогда, почему там, почему так, — кричим мы, — он умер?» («Why then, why there, / Why thus, we cry, did he die?») сопровождаются целой цепочкой «жестковатых скачков» (saltus duriusculus) на септимы и тритоны. В это же время у альтового кларнета трелевидно повторяется ламентозная малая секунда (ais–a). Слова «sorrow and joy» («скорбь и радость») сопровождаются диатоническим (фригийским) ходом из четырех нисходящих нот (h–a–g–fis) — басом ламенто (см. илл. 6).

Илл. 6. И. Ф. Стравинский. «Элегия Дж. Ф. К.»

Fig. 6. I. F. Stravinsky. “Elegy for J. F. K.”

Обрывающиеся, «улетающие» окончания фраз духовых воспринимаются как suspiratio — прерывающееся дыхание, последний вздох. Фигуре «suspiratio» соответствуют ферматы и паузы между строфами. В первой фразе — «Когда умирает праведник, плач и хвала, скорбь и радость едины» («When a just man dies, lamentation and praise, sorrow and joy are one») — на словах «умирает» и «плач» («dies», «lamentation») несколько раз подряд повторяется ход на нисходящую большую секунду (c–ais). Аналогичный прием встречаем в строке «Небеса молчат» («The Heavens are silent» — e–d). В траурных произведениях Стравинского эта мелодическая фигура («запинание» — «stutter», как называл ее сам Игорь Фёдорович) нередко сопровождает слова, выражающие скорбь, например, в «Lacrimosa» из «Песнопений реквиема» 41.

Первую строфу завершает знаковый в контексте творчества Стравинского мотив у кларнетов на одном репетиционно повторяющемся звуке — как произносимая нараспев молитва или церковное чтение. Его далекий прообраз — в начальных аккордах хорала из «Симфоний духовых», он встретится и в более поздних мемориальных опусах Стравинского.

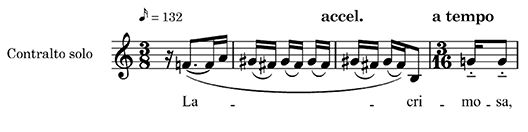

«Интроит памяти Элиота» («Introitus. T. S. Eliot in memoriam», 1965) для мужского хора и камерного ансамбля выделяется даже среди поздних мемориальных сочинений Стравинского особенной молитвенной сосредоточенностью, ритуальностью. Здесь отсечено все лишнее и внешнее и достигнуто состояние эмоциональной отрешенности, обращенности «непосредственно к духовному началу» 42. О настроении Игоря Фёдоровича в это время можно судить по его письму Сувчинскому от 18 июня 1965 года: «Сегодня мне исполнилось 83 года. Не знаю сам, как к этому относиться: гордиться цифрами или размышлять о более близком приближении к небытию» (цит. по [15, 101]).

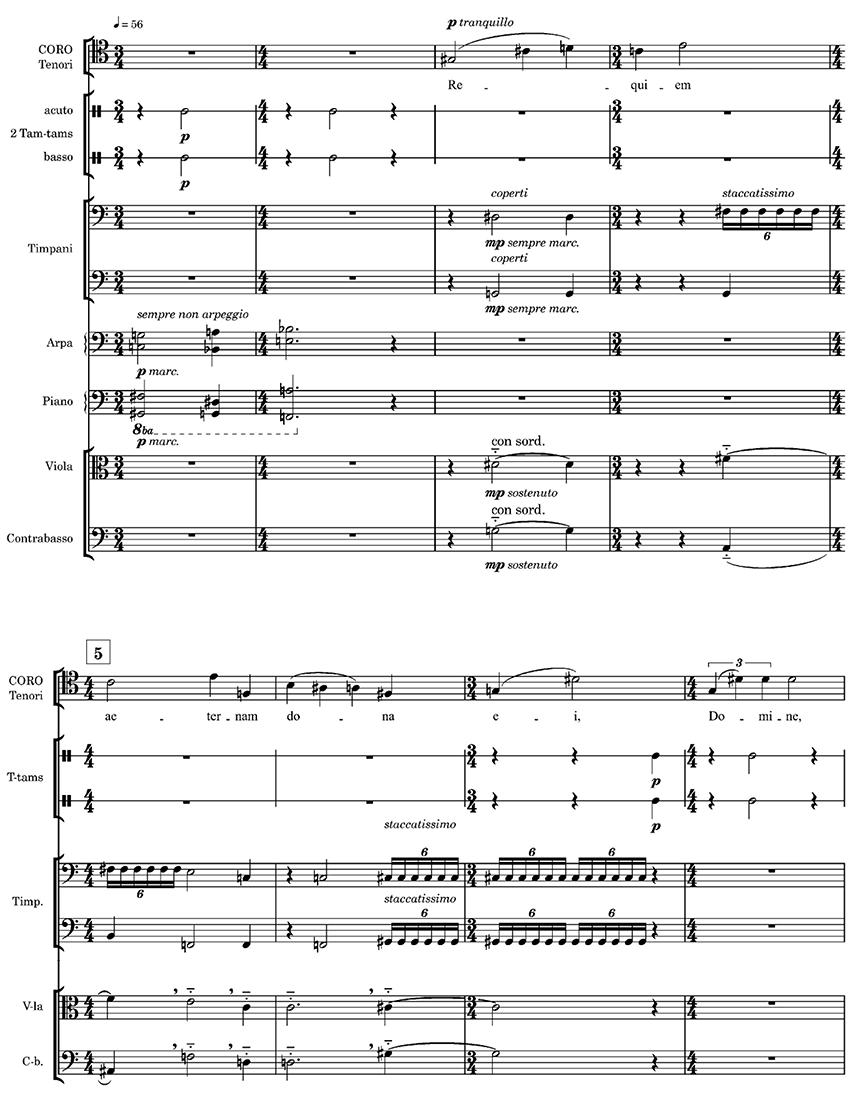

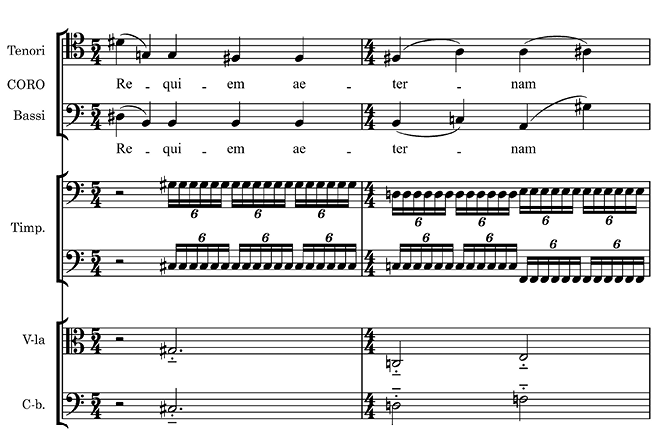

Текст представляет собой начальные слова вступительного песнопения католической заупокойной службы: «Requiem aeternam dona ei, Domine» — «Вечный покой даруй ему, Господи» 43. То, как эти слова произносит хор (только мужские голоса) — сначала тенора в унисон, затем басы также в унисон, — напоминает григорианскую монодию при интонационности, свойственной серийной музыке (см. пример 11).

Пример 11. И. Ф. Стравинский. «Интроит памяти Т. С. Эллиота», такты 1–8

Example 11. I. F. Stravinsky. “Introitus. T. S. Eliot in memoriam,” bars 1–8

А в последней строфе (такт 42) тенора и басы соединяются в контрапункте «нота против ноты» в духе средневекового органума. Напомним, что Стравинский говорил о своем предпочтении «экономного двухголосного контрапункта», в отличие от Шёнберга [17, 110] (см. пример 12).

Пример 12. И. Ф. Стравинский. «Интроит памяти Т. С. Эллиота», такты 42–43

Example 12. I. F. Stravinsky. “Introitus. T. S. Eliot in memoriam,” bars 42–43

Духовный и музыкальный аскетизм сказывается и в единообразии ритмического рисунка, который ограничен (за исключением партии литавр) крупными длительностями — целыми, половинами, четвертями, иногда медленными триолями 44. Сам Игорь Фёдорович, пользуясь терминологией эпохи, замечает, что «голоса в сочинении звучат как кантус фирмус», то есть выровненными долгими длительностями, в отличие от ритмически свободного интонирования слова в григорианском хорале [7, 420–421].

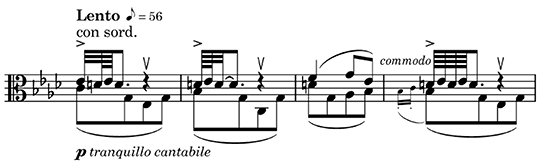

Ограничения касаются и динамики — на всем протяжении сочинения выдержано звучание «вполголоса» (piano tranquillo), что напоминает атмосферу начала marche funebre Веберна из «Шести пьес» для оркестра op. 6. Приглушенная звучность литавр достигается предписанием timpani coperti (прикрытые тканью), а у альта и контрабаса ― con sordino.

Символично, что струнная группа в «Интроите» представлена только двумя низкими инструментами соло — альтом и контрабасом. А звучание «траурных колоколов» арфы, фортепиано и там-тама было найдено Стравинским еще в «Соловье» (шествие придворных к ложу Императора в третьем действии). Похоронная дробь литавр — отголосок древней традиции сопровождения ударными погребальных шествий (см. об этом выше в связи с «Траурной музыкой королеве Марии» Пёрселла).

Ровное течение музыки дважды, в интермедиях между вокальными строфами, переходит в parlando хора — речитацию слов молитвы без определенной высоты звука — прием, впервые примененный Стравинским в «Threni».

С точки зрения серийной техники Стравинский находит в «Интроите» новое решение: как и во многих других поздних сочинениях, он использует ротацию звуков серии с транспозицией, но на этот раз не гексахордов, а четырехзвучных сегментов, тетрахордов 45 (см. примеры 13а, 13б).

Пример 13а. И. Ф. Стравинский. «Интроит памяти Т. С. Эллиота», четыре формы серии, эскиз (Фонд Пауля Захера)

Example 13a. I. F. Stravinsky. “Introitus: T. S. Eliot in memoriam,” four forms of the series, the sketch (Paul Sacher Stiftung)

Пример 13б. И. Ф. Стравинский. «Интроит памяти Т. С. Эллиота», пермутации четырехзвучных сегментов основной формы серии

Example 13b. I. F. Stravinsky. “Introitus: T. S. Eliot in memoriam,” permutations of the four-note segments of the prime form of the series

В целом в «Интроите» представлены все основные атрибуты мемориального жанра, дополненные аллюзиями на Средневековье. При этом, как и в других мемориальных сочинениях Стравинского, форма ясно артикулирована благодаря кратким инструментальным рефренам и элементам архитектонической симметрии, возникающей из-за репризного повторения начальных слов молитвы «Requiem aeternam» в заключительном разделе.

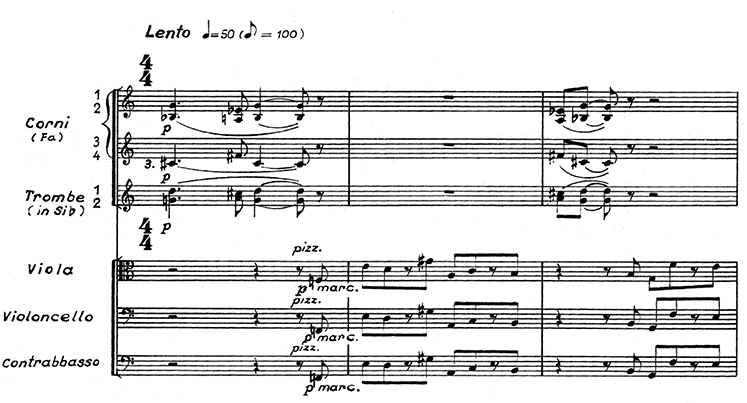

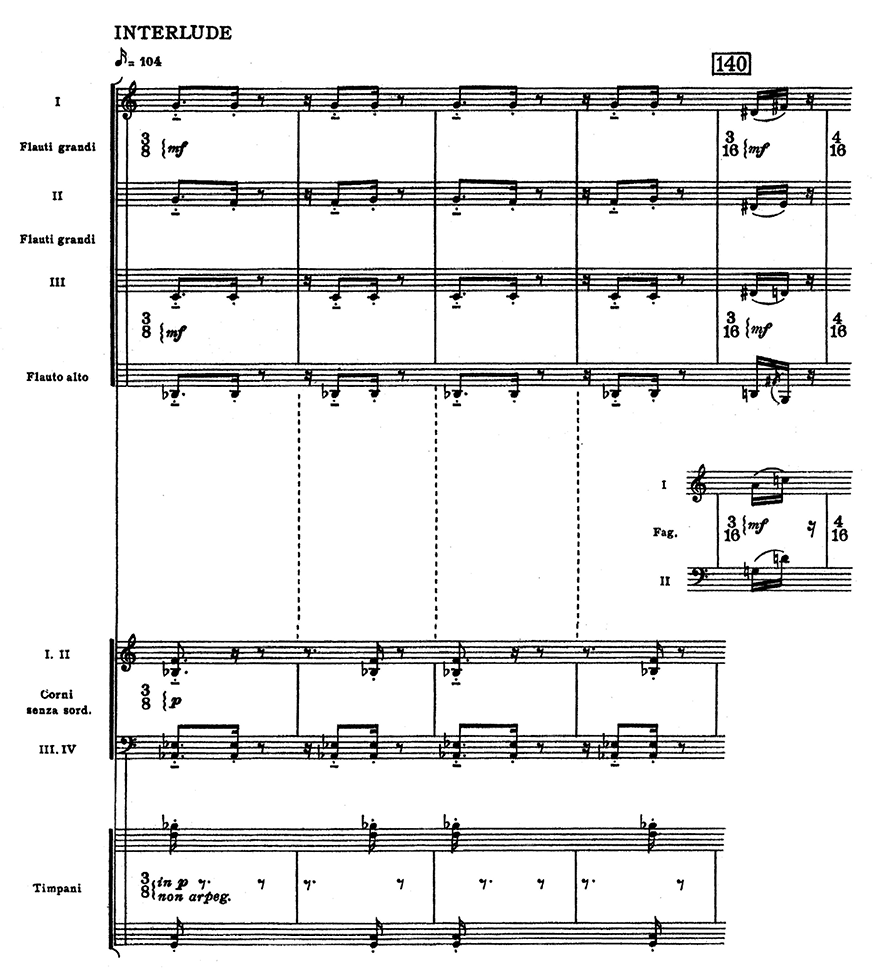

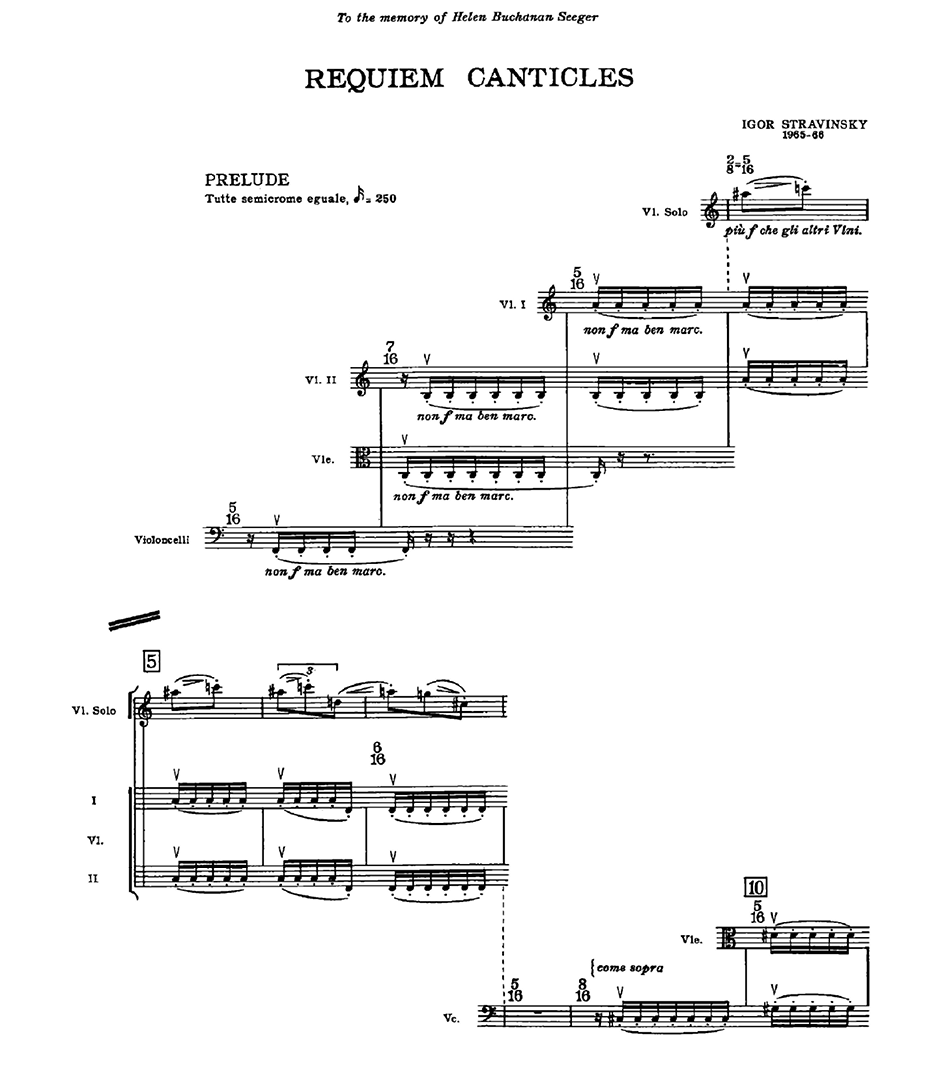

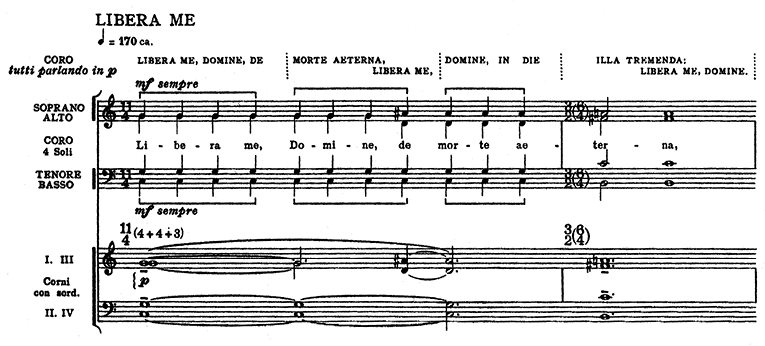

Последнее траурно-мемориальное сочинение Стравинского — «Песнопения реквиема» («Requiem canticles») — имеет родственную, «кровную» связь с «Интроитом» как традиционным вступительным разделом католической заупокойной службы. Первые четыре строки молитвы «Requiem aeternam», использованные в «Интроите», Стравинский оставляет за скобками и начинает хоровую часть «Песнопений реквиема» прямо с ее продолжения, со слов «Exaudi orationem meam» («Услышь мою молитву»). Как уже упоминалось, Стравинский лишь выборочно следует канонизированной схеме католической заупокойной службы и добавляет респонсорий «Libera me» 46. Инструментальным эпизодам — «Прелюдии», «Интерлюдии» и «Постлюдии» — отведена равноценная хоровым разделам роль 47. Сочинение не предназначено для сопровождения службы, но вместе с тем сохраняет глубокую

связь с обрядовым архетипом, в отличие от появившегося годом раньше авангардного латинского «Реквиема» Д. Лигети (с последней частью «Lacrimosa») или свободных композиций на неканонические тексты Б. Бриттена, Б. А. Циммермана, П. Хиндемита (см. сноску 3) 48.

«Песнопения реквиема» — последнее крупное и во многих отношениях итоговое сочинение Стравинского (канон «Совенок и кошечка» — своего рода «послесловие»). Здесь синтезируются основные жанровые модели и семантически значимые композиционные приемы, характерные для предыдущих траурно-мемориальных опусов Стравинского: хорал, молитва, погребальное шествие, погребальные колокола. А антифонное противопоставление исполнительских групп и рефренность как основной принцип формы (каждая часть имеет свой краткий рефрен) восходят еще к «Симфониям духовых». И вновь, как и в других траурно-мемориальных опусах, композицию целого отличают уравновешенность, сбалансированность и симметрия 49.

В этом сочинении можно услышать отголоски самых разных опусов, и не только мемориальных:

- аккорды-«вздохи» в «Интерлюдии» напоминают выразительный прием, найденный еще в «Симфонии духовых» (см. илл. 7);

- трелевидно повторяющиеся большие, а затем малые секунды в вокальной партии в «Lacrimosa» — одна из типичных для творчества Стравинского ламентозных, траурных интонаций (см. пример 14);

- мотив репетиционного повторения одного звука, генетически связанный с литургической практикой чтения нараспев молитвенных текстов (прием, о котором говорилось выше в связи с «Элегией Дж. Ф. К»); с него начинается «Прелюдия», он есть в «Интерлюдии», на нем строится инструментальный рефрен в «Rex tremende» и вся заключительная часть — «Libera me» (см. илл. 8);

- соло двух труб в начале «Dies irae» заставляет вспомнить «Фанфары на открытие театра» [56, 540];

- с другими поздними сочинениями «Песнопения реквиема» роднят тональные включения в условиях серийной гармонии, образующие целую систему «звуковых осей», которые воспринимаются как слуховые ориентиры, ассоциирующиеся с тональными опорами 50.

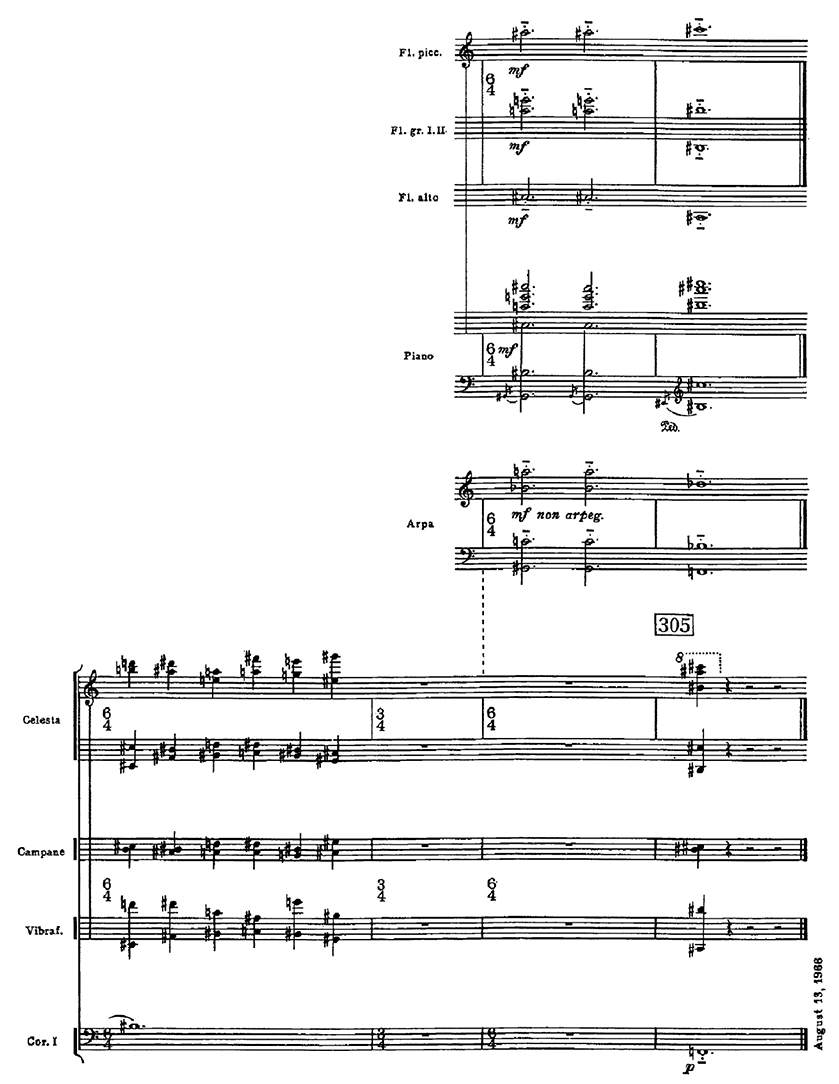

Илл. 7. И. Ф. Стравинский. «Песнопения реквиема», «Интерлюдия» (Boosey and Hawkes, 1967)

Fig. 7. I. F. Stravinsky. “Requiem canticles,” “Interlude” (Boosey and Hawkes, 1967)

Илл.: imslp.org

Илл. 8. И. Ф. Стравинский. «Песнопения реквиема», «Прелюдия» (Boosey and Hawkes, 1967)

Fig. 8. I. F. Stravinsky. “Requiem canticles,” “Prelude” (Boosey and Hawkes, 1967)

Илл.: imslp.org

Пример 14. И. Ф. Стравинский. «Песнопения реквиема», «Lacrimosa»

Example 14. I. F. Stravinsky. “Requiem canticles,” “Lacrimosa”

Вместе с тем неисчерпаемая творческая энергия 84-летнего композитора приводит его к очередным открытиям.

- Уникальна тембровая драматургия «карманного реквиема». В «Прелюдии» участвует только группа струнных. А в финальной «Постлюдии» струнные выключаются, и остается только «холодное», «потустороннее» звучание четырех флейт (двух обычных, пикколо и альтовой) в чередовании с траурными «шагами» фортепиано, арфы, челесты, вибрафона и колоколов. Драматургическое развитие — «от земного к потустороннему» — завершается семью аккордами, символом «перехода в небытие». После исполнения «Песнопений реквиема» во время похорон самого Стравинского Крафт назвал их «аккордами смерти» [30, 552]. Последнему из них предшествует пауза, по словам Йозефа Страуса, «самая продолжительная и выразительная во всем творчестве Стравинского» [48, 243] (см. илл. 9).

- Впечатляющее parlando хора в «Libera me» (ритмическое, «молитвенное» проговаривание текста без определенной высоты звука) встречалось в «Плаче пророка Иеремии» и в «Интроите». Но в «Песнопениях реквиема» эта находка усложнена одновременным, политекстовым звучанием parlando хора и речитации солистов (см. илл. 10).

- В «Песнопениях реквиема» сделан новый шаг в использовании серийной техники: впервые у Стравинского структурной основой служат не одна, а две взаимосвязанные серии, разработанные в технике пермутации и транспозиции гексахордов (см. пример 15).

- Анализируя серийную структуру заключительных «аккордов смерти» в «Постлюдии», Страус отмечает, что «в последней части своего последнего крупного сочинения Стравинский все еще способен на новшества <…> и в частности находит новые пути образования вертикали (из последних звуков разных пермутаций гексахордов обоих 12-тоновых рядов. — Т. Б.-М.)» [48, 244].

Илл. 9. И. Ф. Стравинский. «Песнопения реквиема», «Постлюдия» (Boosey and Hawkes, 1967)

Fig. 9. I. F. Stravinsky. “Requiem canticles,” “Postlude” (Boosey and Hawkes, 1967)

Илл. 10. И. Ф. Стравинский. «Песнопения реквиема», «Libera me» (Boosey and Hawkes, 1967)

Fig. 10. I. F. Stravinsky. “Requiem canticles,” “Libera me” (Boosey and Hawkes, 1967)

Илл.: imslp.org

Пример 15. И. Ф. Стравинский. «Песнопения реквиема», основные формы первой и второй серий

Example 15. I. F. Stravinsky. “Requiem canticles,” the prime forms of the series 1 and 2

Как видим, Стравинский в каждом мемориальном сочинении предлагает новое решение, преобразуя архетипические черты траурно-мемориального жанра в зависимости от этапа творчества и индивидуального замысла. И всякий раз поражают творческая свобода при сохранении верности традиции, религиозность без догматизма, концентрация идей при экономии средств и лаконизме формы, безупречное мастерство. При этом исключительная широта исторических архетипов в очередной раз говорит о диалогичности его метода и глубокой укорененности в традиции: русский фольклор (плач), литургическое чтение нараспев, антифонное пение западноевропейской и русской церковных традиций, православная панихида, католическая заупокойная месса, барочная ария ламенто, траурный марш, хорал медных духовых (эквале), колокольный звон. Понимание особенностей драматургии траурно-мемориальных сочинений Стравинского ведет к более глубокому постижению духовного мира композитора, его религиозного миросозерцания с присущим сознанием неизбежности конца земного пути, надеждой на переход в иной мир, «идеже несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная».

Эпитафии Стравинскому в журнале «Tempo», 1971 год

Современники Стравинского не раз писали об исключительном значении его творчества. Эрик Сати в статье 1923 года называл его «одним из величайших музыкантов, когда-либо живших на земле» [45, 32]. Лоуренс Мортон завершил один из своих очерков о композиторе риторическим вопросом: «Действительно, разве не благодаря ему наша эпоха именуется “Эпохой Стравинского”?» [38, 200]. Франсис Пуленк в рецензии 1945 года под названием «Да здравствует Стравинский!» («Vive Stravinsky!») писал: «Вся современная французская и зарубежная музыка в большей или меньшей степени обязана творчеству Стравинского, подобно тому как в 1900–1910-х годах тень Дебюсси накрывала музыку двух миров» [40]. После кончины Игоря Фёдоровича свидетельством выдающейся роли его личности и творчества в современной музыкальной истории стала череда произведений его памяти.

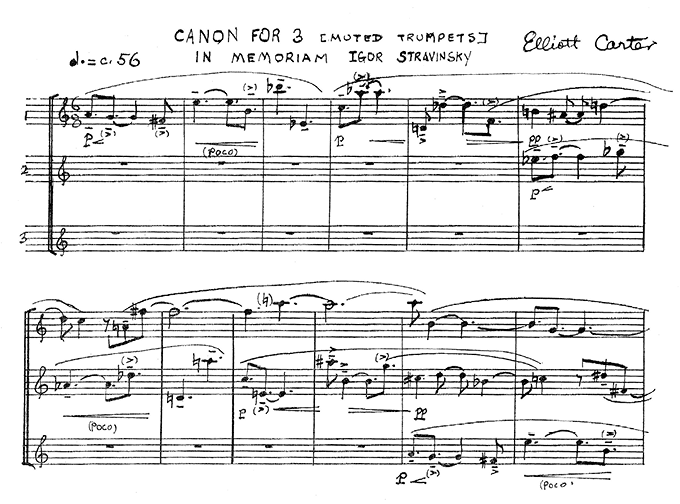

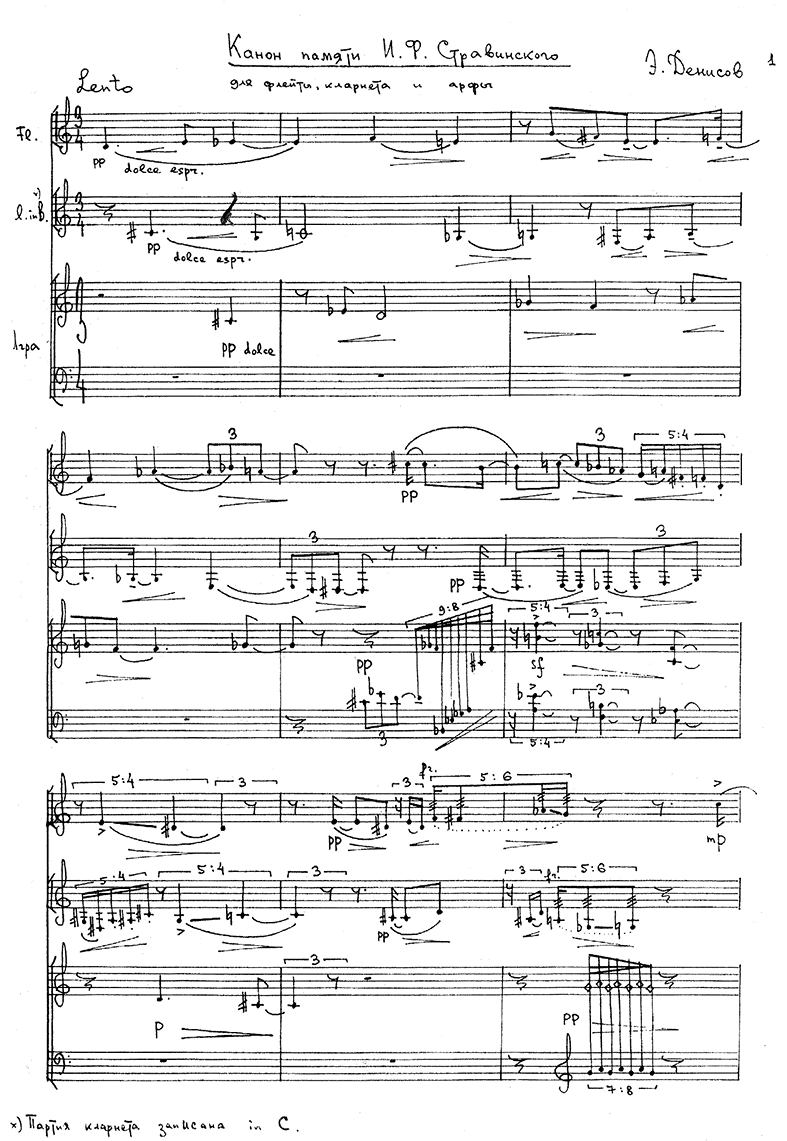

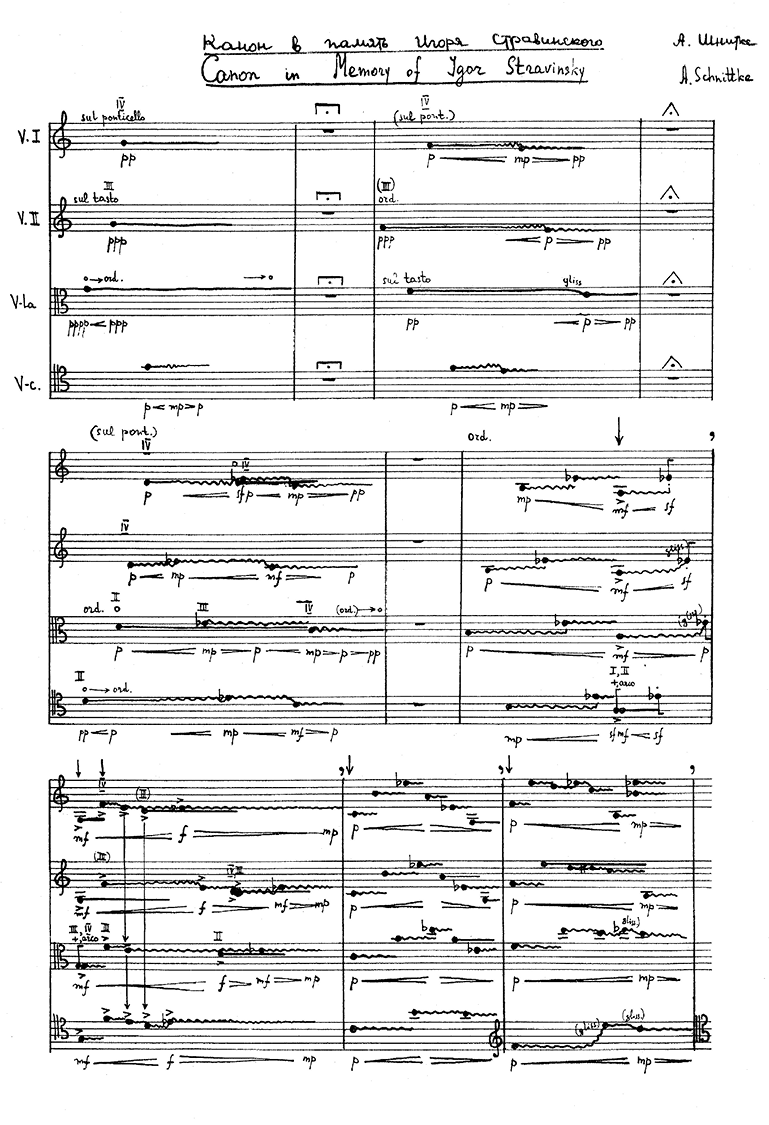

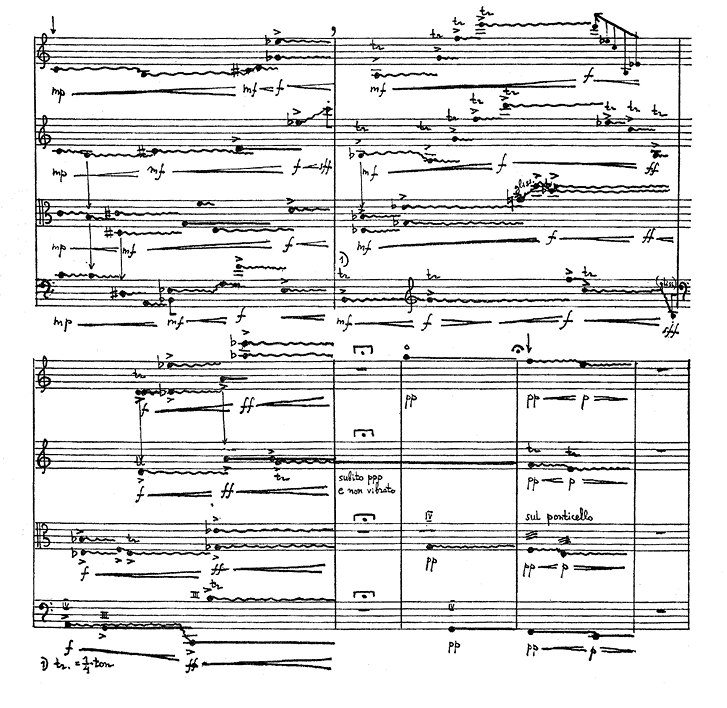

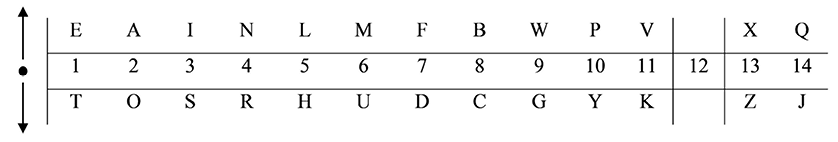

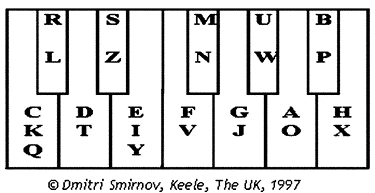

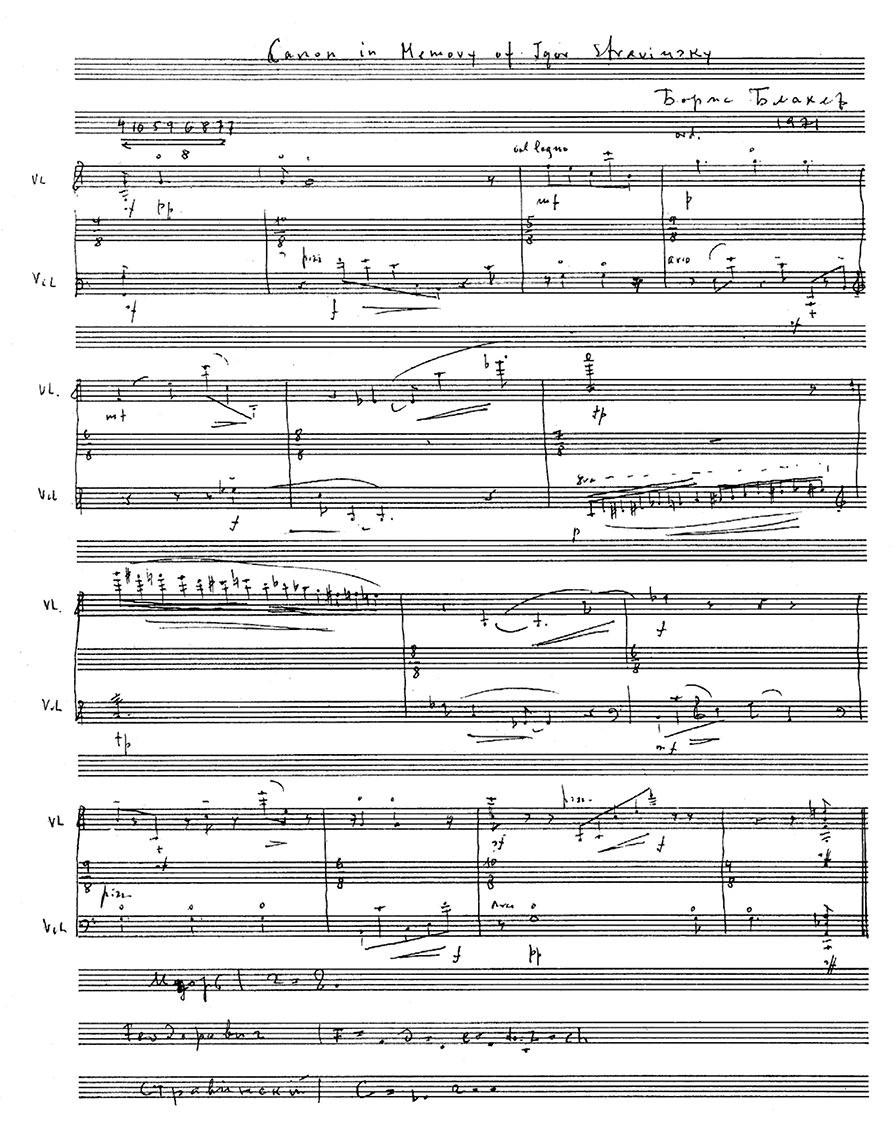

Уже спустя несколько месяцев после печального события, летом того же 1971 года, главный редактор английского журнала «Tempo» Дэвид Дрю 51, только что заступивший на эту должность, заказал композиторам разных стран музыкальные эпитафии, посвященные памяти Стравинского. Судя по сохранившемуся письму Дэвида Дрю Пьеру Булезу от 23 августа 1971 года, условия заказа были определенными, но не категоричными. Предлагалось сочинить канон памяти Игоря Стравинского, «который вместе с мемориальными канонами композиторов разных стран будет опубликован в виде факсимильного воспроизведения автографа в специальном приложении к выпуску “Tempo” в сентябре 1971 года. Канон может быть вокальным или инструментальным, но если инструментальным, то либо для струнного квартета (или его отдельных инструментов), как в “Двойном каноне” Стравинского, либо для флейты, кларнета и арфы, как в его “Эпитафии к надгробию князя Макса Эгона”. Каноническая идея <…> может быть либо интенсивно развитой (в письме дословно “взрывной” — explosante. — Т. Б.-М.), либо оставленной без внимания» [32, 270].

На предложение откликнулись семнадцать композиторов, и автографы их сочинений были опубликованы в Приложениях к двум выпускам журнала в том же 1971 году под общим заглавием «Каноны и Эпитафии памяти Игоря Стравинского» — «Canons and Epitaphs in Memoriam Igor Stravinsky» 52.

В этом коллективном траурном проекте приняли участие композиторы разных стран, поколений и направлений:

- Англия: Майкл Типпет (1905–1998), Леннокс Беркли (1903–1989), Элизабет Лютиенс (1906–1983) 53, Харрисон Бертвистл (1934–2022), Питер Максвел Дэвис (1934–2016), Хью Вуд (1932–2021), Николас Мо (1935–2009), Александр Гер (1932).

- Франция: Дариус Мийо (1892–1974), Пьер Булез (1925–2016);

- Италия: Лючано Берио (1925–2003);

- Германия: Борис Блахер (1903–1975);

- США: Аарон Копленд (1900–1990), Эллиот Картер (1908–2012) и Роджер Сешнс (1896–1985);

- СССР: Эдисон Денисов (1929–1996), Альфред Шнитке (1934–1998).

Идея чисто вокальной композиции не вдохновила ни одного из семнадцати авторов. Некоторые избрали дуэт флейты и кларнета с арфой или струнный квартет, другие соединили оба ансамбля, а один автор — Элизабет Лютиенс — представила пьесу для голоса в сопровождении струнного трио. Каждый из семнадцати композиторов предложил свое решение, в разной степени и по-своему вступая в диалог с мемориальными опусами Стравинского.

Траурно-мемориальные сочинения, как и другие разновидности «музыки на случай», изначально располагают к межтекстовым связям — использованию словесных эпиграфов, буквенной и числовой символики, анаграмм имен адресатов, цитат, стилевых аллюзий, а иногда и особой нотной графики. Стравинский в музыкальных приветствиях (оммажах) близким, друзьям и коллегам в определенной степени отдал дань этим «внемузыкальным» приемам [4], но в траурных опусах от них дистанцировался. Авторы же музыки ему посвященной, как мы увидим, использовали весь спектр перечисленных средств.

При первом взгляде на собрание канонов и эпитафий в журнале «Tempo» обращает на себя внимание большой разброс в стилях, степени изобретательности и мастерства композиторов. Здесь встречаются многочисленные течения музыки середины ХХ века и разные творческие индивидуальности. Композиторы старшего поколения откликнулись более традиционными, тональными опусами, иногда без особенных контрапунктических ухищрений. Так без приемов имитационной полифонии обошелся в своей пьесе «In Memoriam Magistri» Майкл Типпет (для флейты, кларнета и струнного квартета), оформив ее как речитатив скрипки на фоне фигураций кларнета с ясно прослушиваемыми мажорными и минорными трезвучиями.

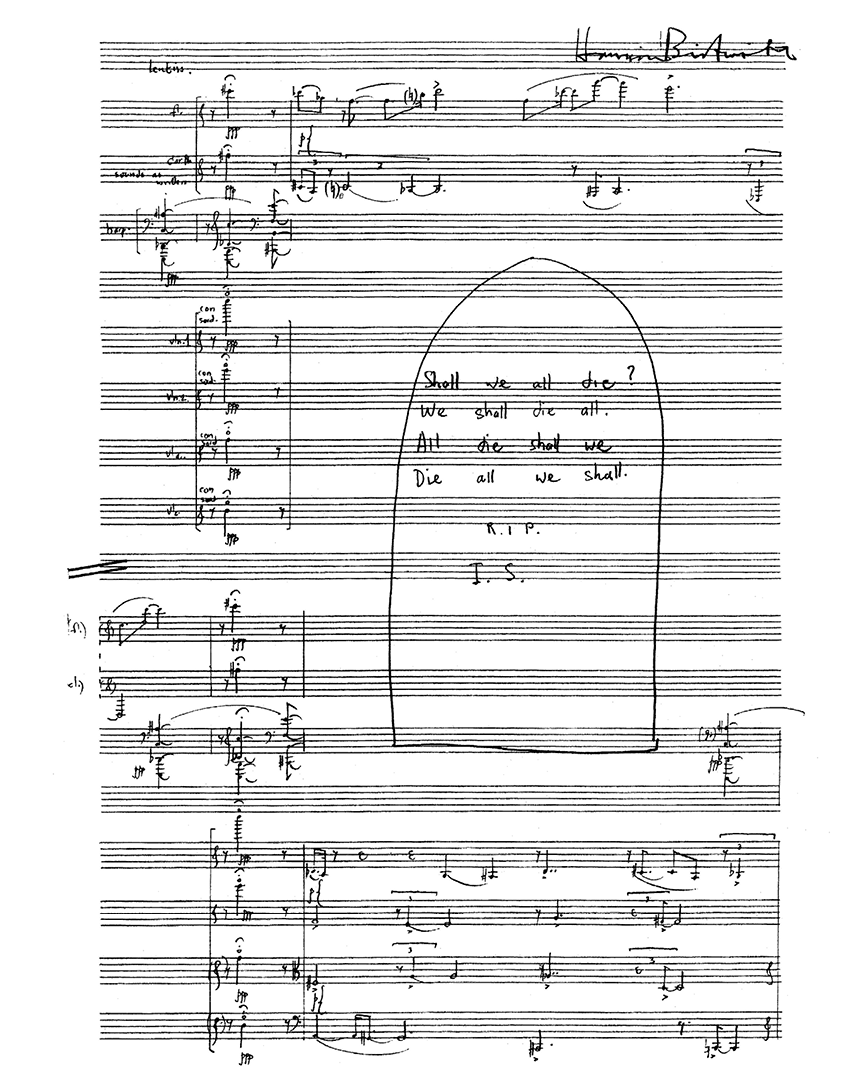

Харрисон Бертвистл в своей композиции «Надгробная надпись в память Игоря Стравинского» («Tombeau in memoriam Igor Stravinsky») объединил оба состава, предложенных в заказе. Бертвистл также обошелся без канона и антифонно, совсем в духе Игоря Фёдоровича, противопоставил рефрен (каждый раз один и тот же жесткий диссонирующий аккорд ff тутти всего ансамбля — как неотвратимый удар судьбы) элегически-философским высказываниям дуэта флейты и кларнета и струнного квартета поочередно. Бертвистл нашел возможность ввести в инструментальную композицию словесный текст, хотя бы визуально: в середине первой страницы посреди нотных строчек он поместил эпиграф, варьирующий роковую фразу «Все мы умрем» (см. илл. 11):

Shall we all die?

We shall die all.

All die shall we

Die all we shall

R.I.Р.

I. S.

Илл. 11. Х. Бертвистл. «Надгробная надпись в память Игоря Стравинского» (Canons and Epitaphs in Memoriam Igor Stravinsky // Tempo. No. 97 (Set 1). Cambridge University Press, 1971)

Fig. 11. H. Birtwistle. “Tombeau in memoriam Igor Stravinsky” (Canons and Epitaphs in Memoriam Igor Stravinsky.

Tempo. No. 97 (Set 1). Cambridge University Press, 1971)

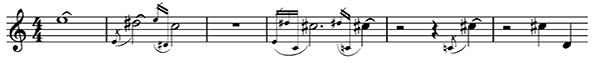

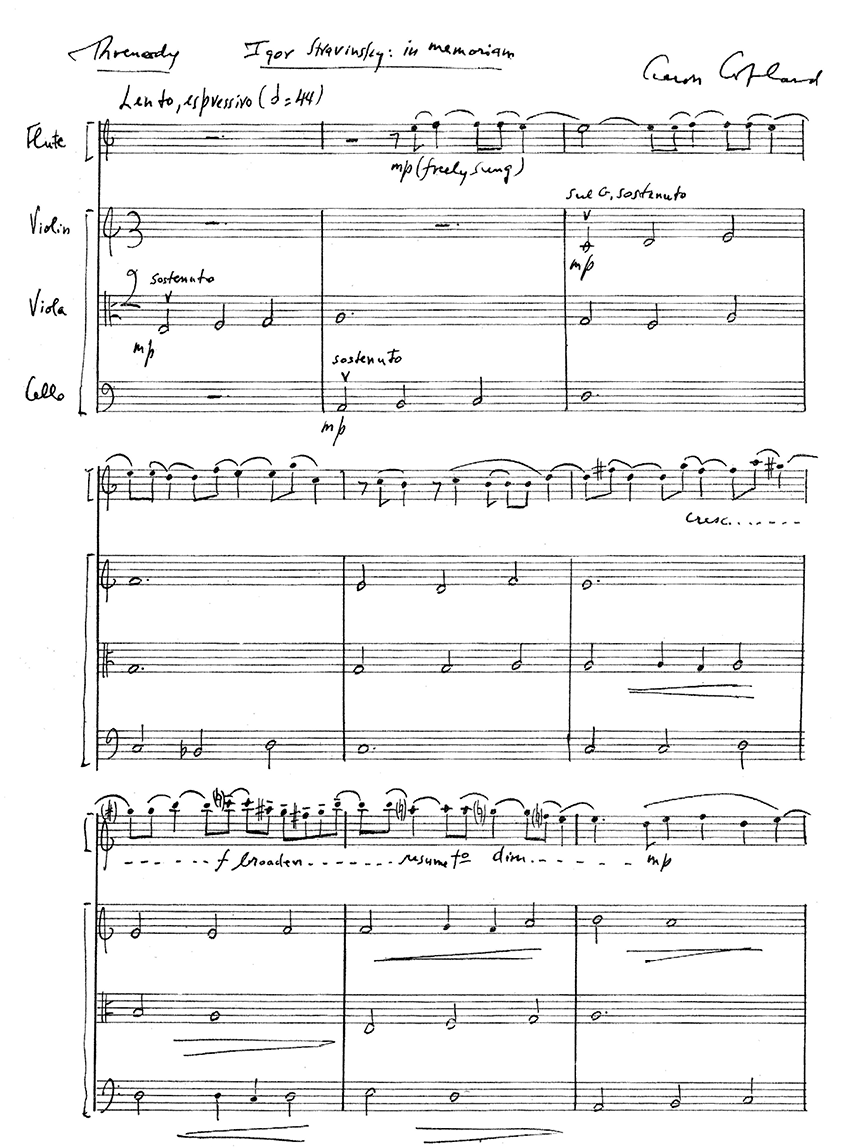

Мастерская миниатюра «Тренодия памяти Игоря Стравинского» для флейты и струнного трио Аарона Копленда стилистически также близка неоклассическим опусам Игоря Фёдоровича. Трехголосный канон ритуально «шествует» у струнных ровными длительностями — половинными и целыми (как в «Памяти Элиота» и «Интроите»), а на этом фоне разворачивается монолог-плач флейты с малосекундовыми интонациями и кульминацией в высоком регистре. Изобретательно, по-стравински сделано завершение пьесы: канон повторяется в транспозиции на большую секунду вниз, чтобы прийти к начальной тональности a-moll (с чертами фригийского) и «бахианскому» окончанию трезвучием A-dur (см. илл. 12).

Илл. 12. А. Копленд. «Тренодия памяти Игоря Стравинского» (Canons and Epitaphs in Memoriam Igor Stravinsky // Tempo. No. 98 (Set 2). Cambridge University Press, 1971)

Fig. 12. A. Copland. “Threnody: in memoriam Igor Stravinsky” (Canons and Epitaphs in Memoriam Igor Stravinsky.

Tempo. No. 98 (Set 2). Cambridge University Press, 1971)

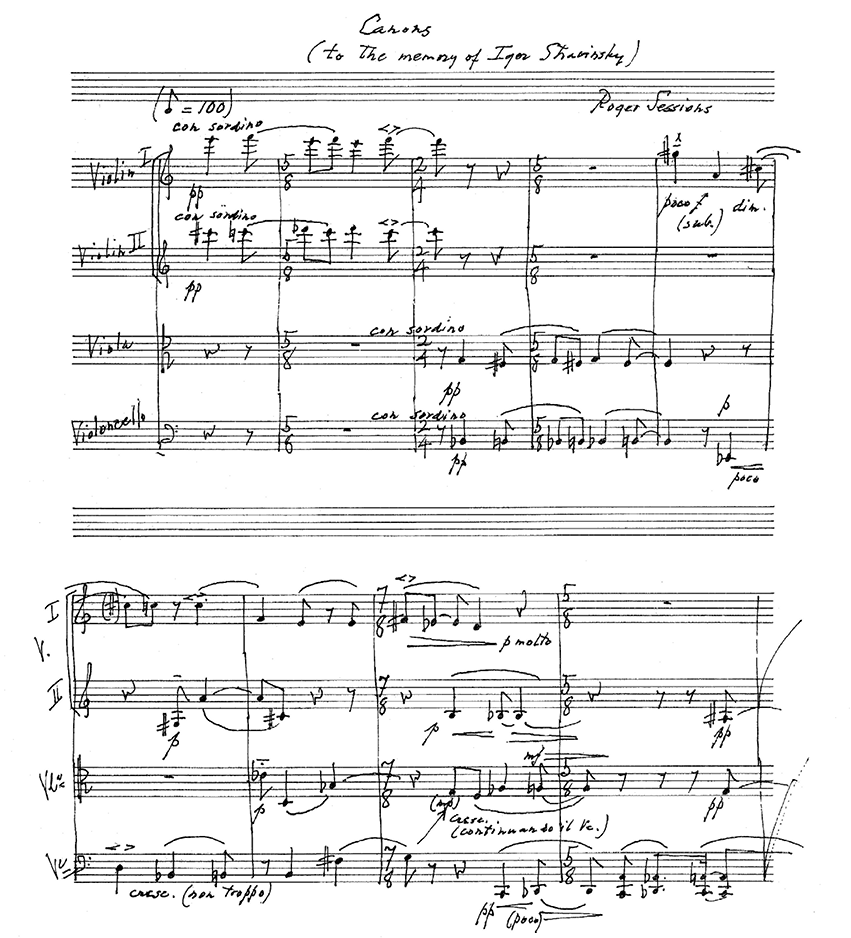

В «Канонах памяти Стравинского» для квартета Роджера Сешнса мы вновь можем наблюдать стилевой сплав, характерный для неоклассического направления. Как у Стравинского, антифонный принцип приводит к ясному членению формы. Во вступлении противопоставлены друг другу дуэты высоких и низких струнных, интонирующих ламентозную трелевидную малосекундовую интонацию. При этом противодвижение крайних голосов напоминает начало хорала из «Симфоний духовых» и «Оду» Стравинского. В основном разделе звучит канон в обращении на тему из девяти неповторяющихся хроматических тонов. Несмотря на большую роль диссонансов, звуковая краска во многом определяется консонантными интервалами (терции, сексты, кварты, квинты) в неоклассическом духе. Как в эпитафии Копленда, модальная диатоническая краска (тоже а фригийский) и барочное окончание на трезвучии A-dur близки неоклассическим сочинениям Игоря Фёдоровича (см. илл. 13).

Илл. 13. Р. Сешнс. «Каноны памяти Стравинского» (Canons and Epitaphs in Memoriam Igor Stravinsky //

Tempo. No. 98 (Set 2). Cambridge University Press, 1971)

Fig. 13. R. Sessions. “Canons (to the memory of Igor Stravinsky)” (Canons and Epitaphs in Memoriam Igor Stravinsky.

Tempo. No. 98 (Set 2). Cambridge University Press, 1971)

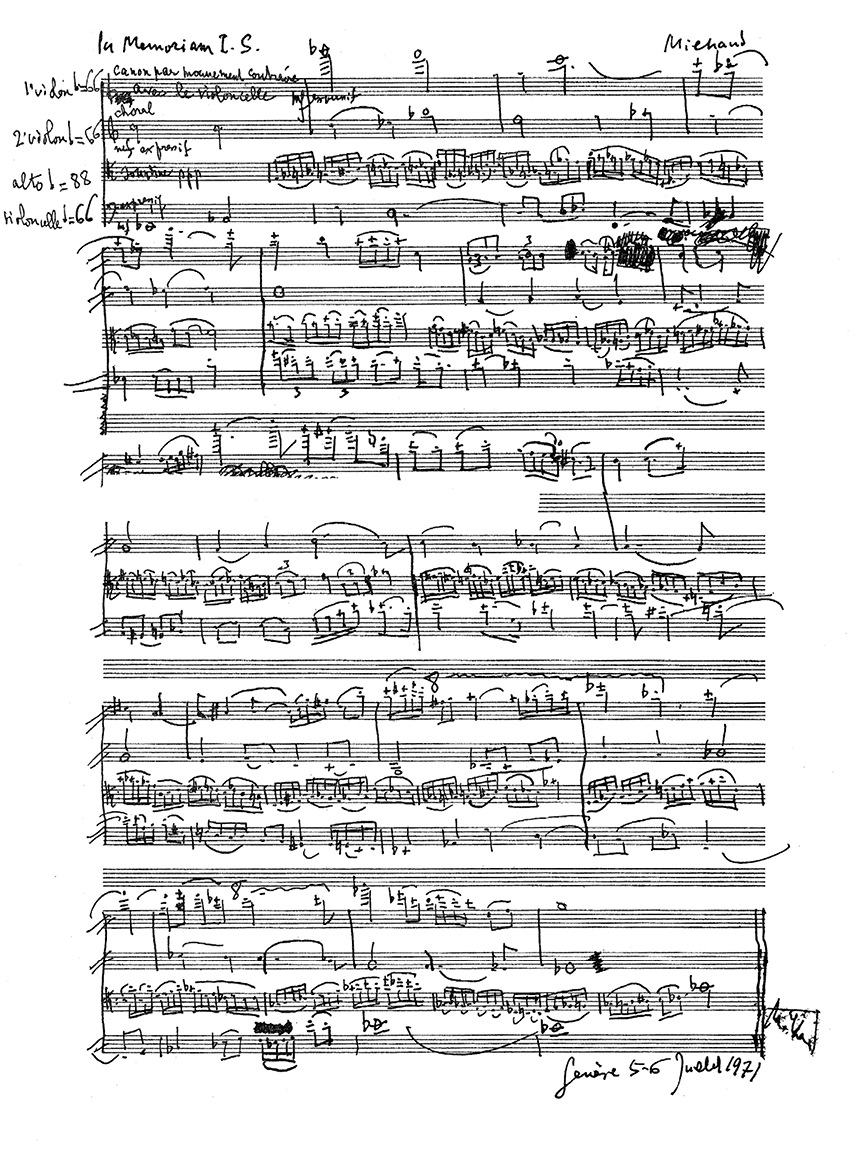

Дариус Мийо озаглавил свою пьесу для струнного квартета «Памяти И. С. Канон в обращении с виолончелью» («In memoriam I. S. Canon par mouvement contraire avec le violoncelle»). Первая скрипка и виолончель ведут здесь канон в обращении, вторая скрипка — свободный контрапунктирующий голос, а альт исполняет своего рода perpetuum mobile непрерывными шестнадцатыми. Главная тональность Es-dur утверждается в конце тоническим трезвучием (см. илл. 14).

Илл. 14. Д. Мийо. «Памяти И. С. Канон в обращении с виолончелью» (Canons and Epitaphs in Memoriam Igor Stravinsky // Tempo. No. 98 (Set 2). Cambridge University Press, 1971)

Fig. 14. D. Milhaud. “I. S. in memoriam. Canon par mouvement contraire avec le violoncelle” (Canons and Epitaphs in Memoriam Igor Stravinsky. Tempo. No. 98 (Set 2). Cambridge University Press, 1971)

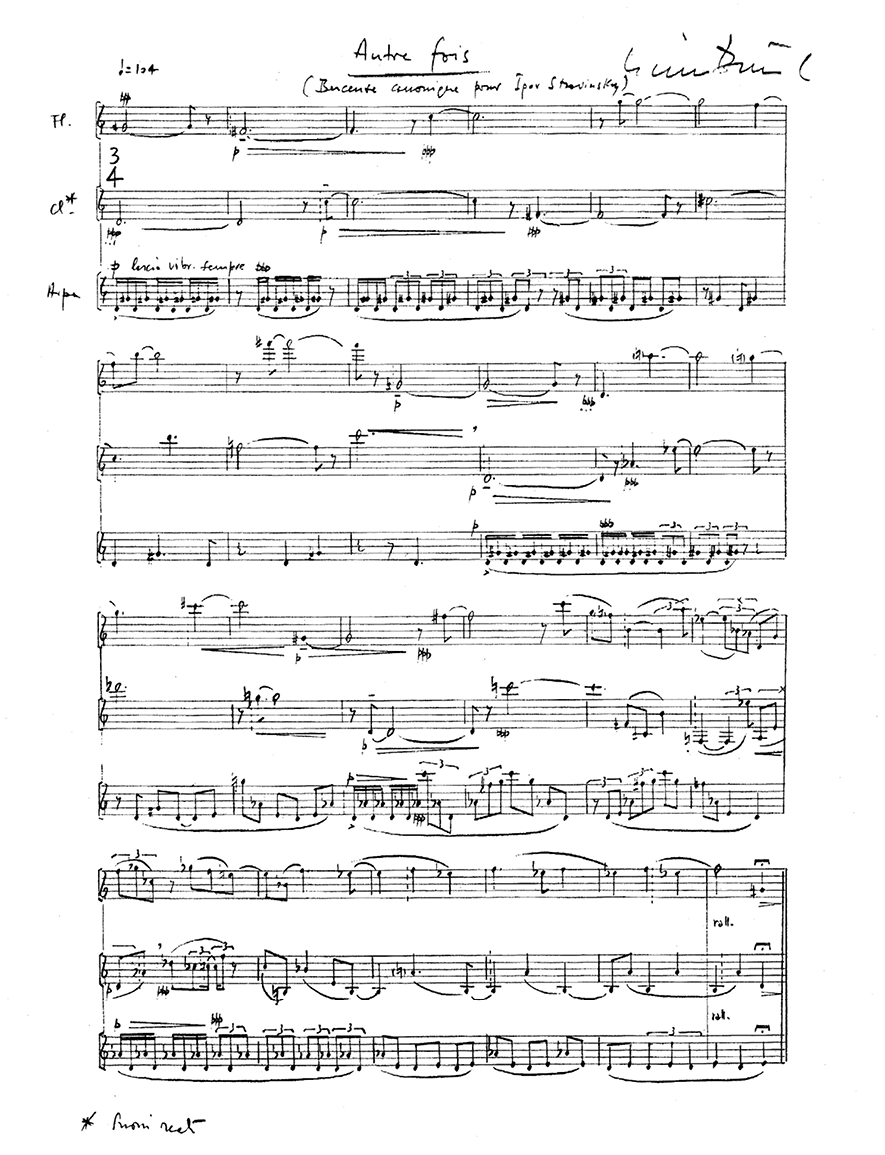

Лючано Берио предпослал своей предельно краткой, афористичной эпитафии французское название — «Autre fois. Berceuse canonique pour Igor Stravinsky» («О прошлом. Колыбельная-канон Игорю Стравинскому»). Тон этой заупокойной колыбельной задает остинатное колебание двух звуков тритона d–gis у арфы. Флейта и кларнет начинают свой дуэт с этого же тритона, а затем ведут канон с обилием траурных тритоновых и малосекундовых интонаций. Динамика — от p до ppp с печальным уходом в конце, где во всех голосах остается лишь повторяющаяся большая секунда с завершением исходным тритоном d–gis (см. илл. 15).

Илл. 15. Л. Берио. «О прошлом. Колыбельная-канон Игорю Стравинскому» (Canons and Epitaphs in Memoriam Igor Stravinsky // Tempo. No. 97 (Set 1). Cambridge University Press, 1971)

Fig. 15. L. Berio. “Autre fois. Berceuse canonique pour Igor Stravinsky” (Canons and Epitaphs in Memoriam Igor Stravinsky. Tempo. No. 97 (Set 1). Cambridge University Press, 1971)

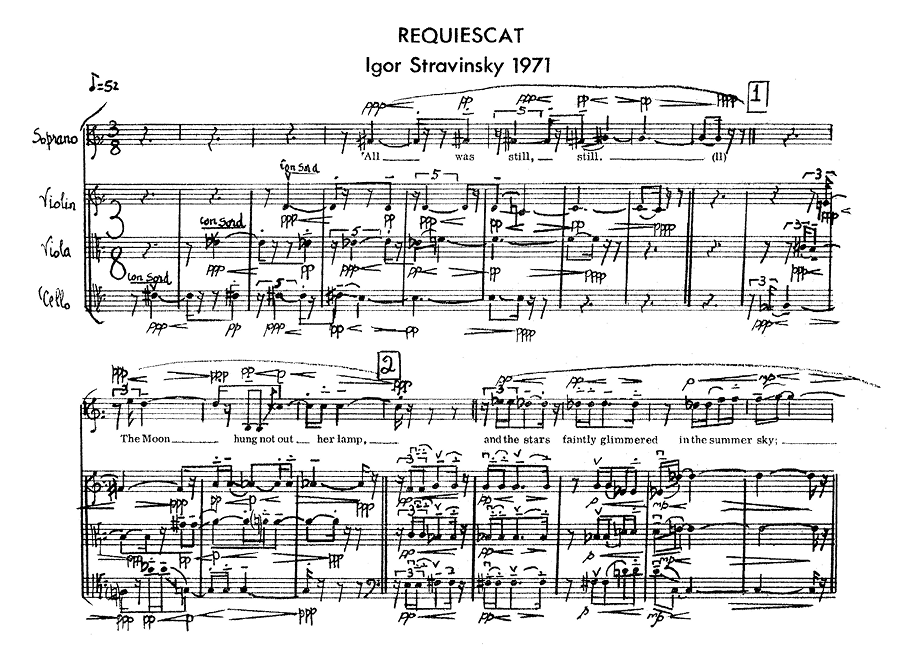

Среди серийных композиций серьезностью замысла выделяется эпитафия для голоса и струнного трио Элизабет Лютиенс ― «Да упокоится Игорь Стравинский» («Requiescat Igor Stravinsky») — первой женщины-композитора в Англии, обратившейся к додекафонии (Камерный концерт № 1, 1939–1940). По свидетельству Крафта, Стравинский одобрительно отозвался о ее сочинении «6 Tempi для 10 инструментов»: «Вот музыка, которую я люблю» [30, 172]. Лютиенс очень рано увлеклась творчеством Стравинского и прониклась его эстетическими взглядами. Но их первая встреча состоялась только в мае 1954 года, когда Игорь Фёдорович дирижировал в Лондоне Королевским филармоническим оркестром. Элизабет Лютиенс и ее муж, дирижер и продюсер Эдвард Кларк, присутствовали на репетиции и провели с Игорем Фёдоровичем памятный вечер после концерта в отеле «Савой». Осенью 1959 года, когда Стравинский оправлялся после инсульта, Лютиенс прислала ему свой «Хорал для оркестра» с цитатами из медленной части квартета Бетховена a-moll op. 132 (в лидийском ладу), перефразировав бетховенский подзаголовок: «Благодарственный гимн Божеству о выздоровлении Мастера Игоря Стравинского» 54. Стравинский ответил письмом: «Дорогой друг, ничего не могло бы мне доставить большее удовольствие, чем Ваш драгоценный “оммаж”» [43, 173].

Дружба со Стравинским была одной из важнейших линий жизни Лютиенс, и в автобиографической книге «Чаша с золотой рыбкой» она посвятила ему немало страниц [37]. «Стравинский мгновенно узнаваем в сменах настроений, в остроумных и проницательных замечаниях <…> Он черпал импульсы у интересных людей, отдавая им столько же, сколько получал» [43, 172].

Неудивительно, что вклад Лютиенс в мемориальное собрание канонов и эпитафий для журнала «Tempo» отмечен особой лирической экспрессией и близостью траурным опусам самого Стравинского. Название ее сочинения — «Requiescat Igor Stravinsky» — повторяет заключительные слова католической заупокойной молитвы, которые помещали на надгробных памятниках. Текст, к которому обратилась Лютиенс, — фрагмент из поэмы в прозе Уильяма Блэйка «The Couch of Death» («Ложе смерти») 55.