Глас и осмогласие: идея и воплощения

Глас и осмогласие: идея и воплощения

Категория гласа/ихоса (греч. ἦχος) как образца или модели для некоего множества напевов и категория осмогласия/октоиха (греч. ὀκτώηχος) как упорядоченного множества таких моделей составляли основу духовного песнетворчества в нескольких (если не во всех) регионах средневекового христианского мира. Сравнительная история региональных версий осмогласия еще не написана, специфика сходства и различий между ними изучена недостаточно. Задача настоящей статьи — обратить внимание на некоторые моменты, способные пролить дополнительный свет на эту специфику и, возможно, на глубинную основу системы гласов как таковой, безотносительно к особенностям ее региональных разновидностей.

Можно считать более или менее надежно установленным, что идея октоиха сложилась еще в ветхозаветные времена — не позднее начала первого тысячелетия до нашей эры, в Месопотамии, на основе космологических и календарных представлений, и впоследствии была адаптирована к певческой практике; ветхозаветная традиция, возможно, предписывала ритуальное исполнение псалмов в восьми моделях, в дальнейшем названных арабским термином laḥn (лад? модус?), на что указывают комментарии в некоторых писаниях позднейших арабских и еврейских авторов; восьмерка — «огдоада» — утвердилась как сакральное число, управляющее, в частности, пением и музыкой, у ранних гностиков, затем (во второй половине I тысячелетия) в древневосточных Церквах и на Западе1. Со временем, вместе с другими установлениями Греческой Церкви, октоих укоренился на древнерусской почве. В каждом регионе христианского мира идея октоиха находила конкретное интонационное воплощение в соответствии с местной традицией: духовные песнопения исполнялись в присущих данной певческой культуре ладах, с характерными, органичными для нее мелодическими оборотами, акцентами, кадансами.

В авторитетных трудах по византийской духовной гимнодии глас/ихос четко отграничивается от близкого по смыслу понятия «модус» (он же «лад») и тем более от понятия «звукоряд» (он же «шкала» или «гамма»): «<…> мелодии каждого ихоса строились из некоторого числа формул, присущих данному ладу (mode); иными словами, основой композиции для раннехристианского и византийского гимнографа выступала не “гамма” (scale), а группа взаимосвязанных формул, служившая материалом для каждого лада. Задача композитора2 состояла в том, чтобы адаптировать эти мелодические формулы к тексту нового гимна и связать их между собой в соответствии со словами» [23, 71]; гласы «изначально не основывались на гаммах или системах гамм; они представляли собой мелодические модели» [24, 406].

Аналогичный дуализм ладо-звукорядного и формульного аспектов присутствует и в системе григорианского пения с ее восемью «церковными тонами», принятой на латинском Западе по византийскому образцу. В теории григорианского пения характеристиками тона выступают господствующий звук (реперкусса), завершающий звук (финалис), расстояние между нижним и верхним звуками звукоряда (амбитус) и совокупность характерных мелодических оборотов, соответствующих разным участкам развертываемого во времени напева3. В связи с григорианским пением и византийской гимнографией принцип конструирования гласового напева путем связывания готовых формул, переходящих из одного песнопения в другое, был обозначен термином «центонизация» (от латинского cento, в одном из значений — «лоскутное покрывало»). Показательно следующее суждение: «Византийский напев <…> подобен мозаике, где готовые формулы сочетаются то в одном, то в другом порядке, образуя всякий раз новые конфигурации — сходные, но не повторяемые» [18, 10].

В классическом руководстве по древнерусской духовной гимнодии понятие «глас» также трактуется как сочетание ладо-звукорядных и мелодических характеристик: «В древнем греческом христианском церковном пении, которое <…> легло в основу православного русского церковного пения, под именем гласов разумелись музыкальные лады или мелодические поступенные звукоряды разной высоты и с различным расположением тоновых и полутоновых диатонических интервалов <…> имевшие различные господствующие и конечные звуки» [8, 1]. То обстоятельство, что каждый отдельно взятый глас наделен дифференциальными признаками в виде господствующего (количественно преобладающего) звука и конечного (завершающего) звука, само по себе указывает на наличие у данной категории такого свойства, как мелодическая содержательность, обнаруживаемая во времени. Ее носителями «в напеве каждого гласа», помимо господствующих и конечных ступеней, выступают «своеобразные мелодические фигуры и обороты» [8, 3], именуемые «попевками»; последний термин, очевидно, указывает на определенный тип формул. Попевки также связывались по принципу центонизации [7, 52].

Таким образом, категория гласа/ихоса, согласно изложенным здесь и, очевидно, эмпирически подтвержденным представлениям, предусматривает не только существование иерархических отношений между звуками, входящими в состав звукоряда/гаммы (как категория лада/модуса), но и комбинирование составленных из этих звуков структурных единиц (формул, попевок), дающее в результате развернутую во времени мелодически содержательную конфигурацию.

Письменная фиксация гласовых напевов осуществлялась с помощью невменных знаков. Системы таких знаков, при всех региональных различиях между ними, восходят к единому источнику — древнегреческим знакам просодии, изобретенным, по преданию, Аристофаном Византийским в конце III или начале II века до нашей эры. Современные представления о природе различных версий осмогласия существенным образом зависят от того, насколько точному прочтению поддаются соответствующие невменные системы. О византийском осмогласии судят главным образом по относительно поздним памятникам, записанным при помощи сложившейся к XIII веку диастематической (интервальной) средневизантийской невменной системы, экстраполируя данные, выявленные в результате изучения диастематических невменных записей, на памятники более раннего времени с адиастематическими невмами4. Производные от византийских невм системы нотации на латинском Западе и в Древней Руси также прошли путь от адиастематики к диастематике, и современное знание о том, как реализовалась идея октоиха к западу и к северу от Византии, также базируется главным образом на анализе диастематических записей, сравнительно просто переводимых в пятилинейное нотное письмо. Но мера аутентичности этих записей в разных регионах далеко не одинакова. На Западе, в силу исторических обстоятельств, о которых здесь можно не говорить, она заведомо выше, чем на Востоке. Поэтому данные о структуре григорианских напевов и о системе латинских церковных тонов заведомо надежнее данных, относящихся к ранним этапам эволюции октоиха/осмогласия за пределами латиноязычного мира.

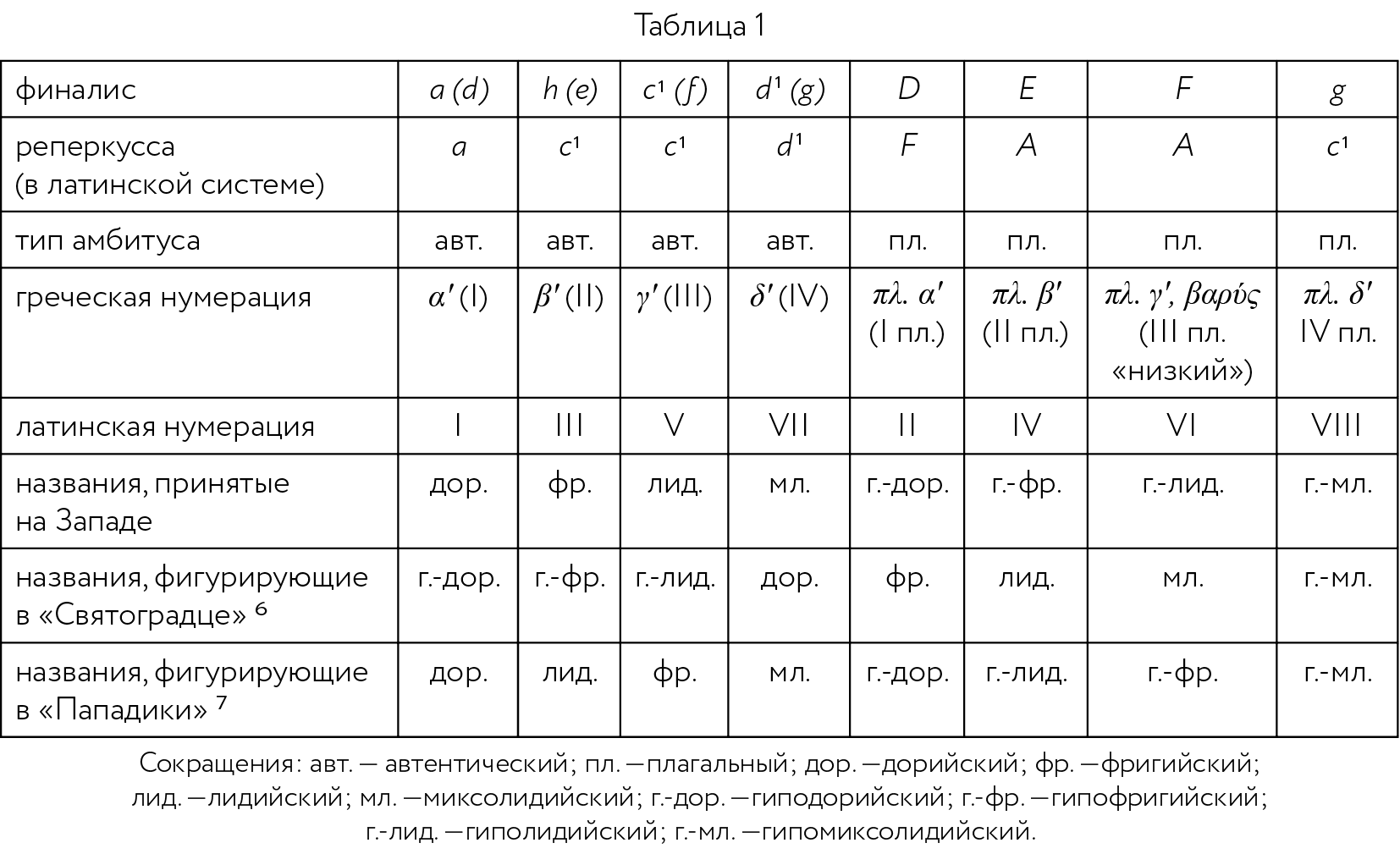

Согласно современным представлениям, между византийской и производной от нее латинской системами существует отношение своего рода параллелизма5. Общность и различия между системами проиллюстрированы в Таблице 1. В ее основе — таблица, приведенная в [16, 153]; высота тонов — условная. В обеих системах восемь гласов/тонов подразделяются на четыре главных (автентических) и четыре побочных (плагальных), а их названия заимствованы из древнегреческой номенклатуры ладов («гармоний»). В латинской традиции финалисы автентических и плагальных тонов теоретически идентичны, но у первых это нижняя, а у вторых — IV ступень амбитуса; в византийской традиции финалисы главных ихосов теоретически расположены квинтой выше финалисов плагальных разновидностей, но могут совпадать с ними (в таблице учтены обе возможности).

6 «Святоградец» (Ἁγιοπολίτης — «[Происходящий из] Святого города [Иерусалима]») — анонимный теоретический трактат, восходящий к XII веку или к еще более раннему времени, но известный только по более поздним спискам.

7 «Пападики» (Παπαδικὴ — «Наставления священникам») — тип музыкально-теоретического трактата, получивший распространение в XIV веке после реформы византийского церковного пения, предпринятой Иоанном Кукузелем (ок. 1280 — ок. 1360).

Что касается гласов знаменного пения, то они имеют сплошную нумерацию (от 1 до 8), то есть не делятся на автентические и плагальные, и не различаются по звукорядным характеристикам (соответственно включение их в подобную таблицу не имело бы смысла). Общим для всех восьми гласов является один и тот же обиходный звукоряд, а в качестве дифференциального признака гласа выступает набор формул-попевок, разных по объему и по локализации в составе песнопения. Попевки имеют определенные названия; одноименные попевки могут по-разному распеваться в разных гласах, а попевки с различными названиями — иметь одну и ту же мелодическую конфигурацию. Число попевок конечно для каждого гласа, и их совокупность поддается каталогизации8.

Мелодический репертуар как византийского, так и латинского средневекового церковного пения не ограничивался фигурирующими в таблице восемью ихосами/тонами. Последние являются в значительной степени теоретическими конструктами: «<…> как средневековые, так и современные аналитики обнаруживают многочисленные разночтения между исконными особенностями григорианских напевов и теоретическими характеристиками модусов9, к которым их традиционно принято относить. Нетипичные амбитусы и финалисы, акцентирование “аномальных” структурных тонов, или реперкусс, непредвиденные повышения и понижения <…> наличие одних и тех же мелодических формул или стереотипных оборотов в разных модусах, — все это свидетельствует о том, что по меньшей мере часть григорианского репертуара изначально создавалась (устно или на письме) безотносительно к системе модусов, какой мы ее знаем» [16, 150]. Отступления от теории допускались и в византийской системе. В трактате «Святоградец» (не позднее XII века), наряду с четырьмя главными и четырьмя побочными (плагальными), упоминаются четыре «фторы» (от φθορά — буквально «повреждение», «порча»). Судя по сохранившейся копии трактата (XIV век[?]) [21], имеются в виду переходы из одного ихоса в другой, приводившие к появлению ихосов, дополнительных по отношению к исходным восьми; в одном месте трактата говорится о шестнадцати возможных ихосах, из которых поются только десять [21, 14–15 (§6.20)]. По умолчанию предполагается, что звукоряды всех тонов и ихосов — диатонические. Некоторые исследователи допускали теоретическую возможность хроматики и энармоники внутри тетрахордов или пентахордов, составляющих звукоряды византийских ихосов [18, 5–6], но такая возможность считается скорее маловероятной; трактаты, созданные до падения Константинополя («Святоградец», «Пападики»), не содержат об этом прямых сведений [4, 372].

* * *

Спустя три с половиной столетия после падения Константинополя виднейший новогреческий теоретик, архиепископ Хрисанф из Мадита (ок. 1770–1846), дал систематическое описание октоиха в терминах, достаточно внятных с точки зрения западноевропейской теории. Его определение понятия «ихос» — исторический прообраз позднейших интерпретаций, в том числе процитированных выше. Согласно Хрисанфу,

<…> ихос — это упорядоченная шкала (κλίμαξ), по которой <…> музыканты разрабатывают напев, продвигаясь предназначенным образом, то есть начиная с определенного звука, задерживаясь на определенных звуках, соблюдая определенные интервалы и на определенных же звуках заканчивая. <…>

Ихос — идея мелодии (ἰδέα μελῳδίας), установленная на основе знания о том, какие звуки следует пропустить, какие оставить, с каких начинать и какими заканчивать.

То, что в прежние времена именовалось «модус» (Τρόπος), «вид» (Εἶδος), «фигура» (Σχῆμα) или «тон» (Τόνος), мало отличается или вообще не отличается от ихоса. «Модус» именуется так потому, что он, как считается, выявляет этос (ἦθος) духа мелоса <…> [27, 124–125 (§ 281–283); 13, 138].

Как видим, в первом абзаце этого определения подчеркнут скорее временнóй аспект (движение в пространстве заданного множества звуков), во втором и третьем — скорее вневременнóй. Апелляция к «прежним временам», использование терминов «идея» и «этос» могут указывать на более тесную, чем у византийских источников, связь с античным наследием.

Остановимся вкратце, опуская многочисленные детали, на труде Хрисанфа, где представления, укорененные в византийском и античном прошлом, соединились с элементами западного происхождения. Обобщая певческую практику своего времени — очевидно, преемственно связанную с византийской, хотя, возможно, претерпевшую серьезные изменения за несколько веков, — Хрисанф приводит детальные характеристики восьми ихосов. Каждый из семи тонов диатонической гаммы получает у Хрисанфа свое наименование по образцу западноевропейской номенклатуры: πα–βου–γα–δι–κε–ζω–νη (pa–bou–ga–di–ke–zo–ne), что примерно (с поправкой на темперацию) соответствует белоклавишному звукоряду от ноты d. Номенклатура новогреческих ихосов по Хрисанфу отличается от византийской: I гипермиксолидийский, II миксолидийский, III лидийский, IV фригийский, I плагальный (дорийский), II плагальный (гиполидийский), III плагальный (гипофригийский, он же «низкий», βαρύς), IV плагальный (гиподорийский). Звукоряды ихосов I–IV (соответственно от κε, δι, γα и βου) даются в нисходящем порядке, плагальных (от πα, νη, ζω и κε) — в восходящем.

Хрисанф отмечает, что пять из семи интервалов между соседними звуками в октаве древние именовали «тонами», а два — «леммами» (λείμματα); у европейцев же интервалы первого вида также известны как «тоны», а интервалы второго вида (ζω–νη = h–c и βου–γα = e–f) — как «полутоны» (ἡμίτονα) [27 и 13, § 51]. Вводится и более тонкая дифференциация: «наименьший тон» (τόνος ἐλάχιστος — то же, что и λείμμα), «малый тон» (τόνος ἐλάσσων — κε–ζω, πα–βου, примерно a–h↓, d–e↓) и «большой тон» (τόνος μείζων) — остальные три); пропорция между «большим» и «малым» тонами составляет 12 : 9, между «большим» и «наименьшим» — 12 : 7 [27 и 13, § 53–54]. Излагаются данные о разделении родов музыки на диатонику, хроматику и энармонику, с точными, «по Пифагору», числовыми значениями соотношений между ступенями [27 и 13, § 217–221].

Для каждого ихоса указываются апихимы (ἀπηχήματα — формулы, вокализируемые перед песнопением для настройки певчих на нужный глас10), высотные соотношения между соседними тонами звукоряда, функционально важные тоны — доминирующие, завершающие (в зависимости от масштаба построений различаются «несовершенные кадансы»11, «совершенные кадансы»12 и финалисы13) и исоны (ἴσα; «органные пункты», на фоне которых разворачиваются монодии; в более ранних источниках об исонах речи не было, то есть фактура песнопений трактовалась как строгое одноголосие) [27 и 13, § 318–376]. Песнопения одних ихосов разворачиваются в диатоническом звукоряде (таковы I, IV, обычно также IV плагальный); в песнопениях иных ихосов содержатся хроматические интервалы, то есть полутоновые отклонения от диатоники, обозначаемые в тексте трактата специальными символами (II, II плагальный, включающий интервал в три полутона), и энармонические интервалы — отклонения на интервал меньше полутона, также имеющие специальные способы обозначения (III, I плагальный и особенно III плагальный). Различаются шестнадцать фтор — в терминах Хрисанфа это способы разнообразить напев, «модулируя» из одного гласа в другой, дабы избежать монотонности [27 и 13, § 377–387]. При этом специально подчеркнуто, что злоупотребление фторами свидетельствует о «бессилии певчего, не способного найти достаточно материала в одном ихосе и поэтому прибегающего к их множеству» [27 и 13, § 415]. Разъясняется, почему III плагальный именуется также «низким» (его исон расположен ниже, чем исоны всех предшествующих ихосов, тогда как IV плагальный не имеет стабильного исона [27 и 13, § 362–369]). Следуя скорее античной, чем византийской традиции, Хрисанф закрепляет за каждым ихосом тот или иной этос или несколько этосов: (I — сдержанный, торжественный или грандиозный; II — ободряющий, но также внушающий печаль, или же деликатный и лишающий мужества (в этом гласе пели сирены, а Орфей укрощал диких зверей); III — мужественный, воинственный, устрашающий; IV — праздничный, танцевальный; I плагальный — скорбный или танцевальный, в зависимости от песнопения; II плагальный — траурный и возвышенный; III плагальный («низкий») — спокойный, умеренный; IV плагальный — чувственный, чарующий). Осуществленная при активном участии Хрисанфа реформа греческого литургического пения и нотации в значительной степени определила стилистику современного церковно-певческого репертуара; между тем вопрос о степени родства ихосов, описанных в руководстве Хрисанфа, с мелодическими структурами византийских песнопений VIII–XV веков остается открытым.

Ихос как «идея мелодии» предстает в описаниях Хрисанфа многоуровневой целостной структурой с более сложными и богатыми внутренними взаимосвязями, чем те, которые обнаруживаются в григорианских песнопениях. Эту тему (не упоминая Хрисанфа) разрабатывал Яннис Ксенакис, чье мнение заслуживает внимания хотя бы потому, что он принадлежал к той же традиции и знал ее изнутри. В разделах об античной и византийской музыке [26, 183–194, 1-я публикация — 1967], вошедших в расширенное издание его знаменитого трактата «Формализованная музыка», он выдвигает «вневременнóй» аспект музыкальной «архитектуры» — иерархию структурных уровней от тонов, через «системы» (тетрахорды, а также пента- и октахорды) и «шкалы» (повторения и наложения систем), к ихосам — в качестве фундаментального. Фторы (Ксенакис использует также термин «метаболы») осуществляют необходимую функцию свободного перехода между структурами. По словам Ксенакиса, «воплощение этой вневременнóй структуры во всей ее полноте — самое сложное и изысканное, что только может быть создано в рамках монодии» [26, 191]. Согласно Ксенакису, вытеснение сложных и изысканных структур восточной монодии «приглаженными» григорианскими тонами, а затем и «варварским, грубым многоголосием» [26, 191], на основе которого сформировалась мажоро-минорная тональность, придающая чрезмерное значение временнóму фактору, бесконечно обеднило музыку. Нотные транскрипции византийских напевов, осуществленные современными музыковедами-византинистами в темперированной системе, объявляются «совершенно ошибочными», а музыкальная византинистика в целом критикуется за игнорирование «абстрактной и вместе с тем чувственно постижимой архитектуры» восточнохристианской церковной музыки [26, 191–192]. Вне зависимости от того, насколько справедливы эти упреки, музыкальная византинистика середины прошлого века проявляла в лучшем случае крайне умеренный интерес к труду Хрисанфа, где как раз представлена эта архитектура.

Здесь следует отметить, что и Хрисанф, и, тем более, Ксенакис воспринимают гимнодию прежде всего как музыку, не обращая внимания на некоторые другие, не менее важные элементы ее архитектуры. То же, в разной степени, относится и ко многим другим музыковедческим исследованиям теоретических основ средневекового духовного песнетворчества. Попытаемся наметить контуры более полной архитектуры на ином, далеко не столь подробно исследованном материале.

* * *

Знание о том, как функционировала система гласов на всех этапах развития, сводится в основном к следующему: церковные певчие держали в памяти конечный набор устойчивых мелодических структур и, ориентируясь по невменным знакам, приспосабливали их к словесным текстам, различающимся по слоговому объему, синтаксической структуре, распределению акцентов. На ранних стадиях невменные системы были адиастематическими (неинтервальными): ранние невмы предположительно служили для обозначения акцентов, длительностей, динамических нюансов, общей направленности мелодического движения на том или ином участке, тогда как нужда в сколько-нибудь точной фиксации интервалов отсутствовала, поскольку «идея мелодии» была известна певчему изначально. Можно предполагать, что эволюция невменных систем в направлении диастематики была вызвана умножением числа мелодических структур, расширяющих рамки осмогласного канона, что с какого-то момента начало создавать трудности для запоминания.

Из сказанного ясно, что глас не может считаться категорией собственно музыкальной. Полноценная и корректная научная интерпретация этого понятия, по-видимому, немыслима без должного внимания к вербальной стороне гимнов — синтаксису, просодии, возможно, также к богословскому содержанию. На поздних стадиях эволюции гласовых систем музыкальный и вербальный аспекты песнопений приобрели относительную самостоятельность; между тем есть основания предполагать, что изначально они составляли род синкретического единства. В пользу этого свидетельствуют данные по еще одной гласовой системе — армянской, ввиду языкового барьера долгое время остававшейся вне поля внимания международного научного сообщества.

На системе восьми гласов основан средневековый армянский гимнарий Шаракан (Šarakan14 — «[нечто,] образующее ряд»); термином «шаракан» (со строчной буквы) обозначается также гимн как жанр духовного песнетворчества. Совокупность гимнов-шараканов для исполнения во время всех суточных служб (ночных, утренних, обеденных и вечерних) церковного года была канонизирована в XIII веке, и с тех пор рукописные (а позднее и печатные) гимнарии воспроизводились по одному и тому же образцу, с идентичным составом словесных текстов, идентичным распределением этих текстов по гласам (обозначения гласов ставятся на полях перед текстами гимнов) и идентичным расположением невменных знаков — хазов (xaz — «черта», «линия», «полоска»). Подавляющее большинство различий между источниками может быть объяснено ошибками переписчиков или другими случайными факторами.

Во второй половине XIX века, когда хазы уже вышли из употребления, все песнопения канонического армянского гимнария были записаны «с голоса» посредством так называемой новой армянской нотации, изобретенной за несколько десятилетий до того константинопольским музыкантом Амбарцумом Лимонджяном и легко переводимой в современное пятилинейное нотное письмо, — с неизбежной поправкой на то, что традиционные звукоряды не темперированы, и поэтому высота некоторых ступеней передается в лимонджяновских нотах с той или иной степенью приблизительности. Таким образом, гимнарий существует в двух разновидностях — хазовой и нотной («лимонджяновской»)15. Словесные тексты в обеих версиях одни и те же, а системы записи певческой интонации — разные: одна из них, в общем, понятна, тогда как знаки другой принято считать не поддающимися точному прочтению.

Вместе с тем нотные и хазовые версии шараканов во многих отношениях изоморфны. Их сравнительный анализ, осуществленный еще в XIX веке [22], не оставляет сомнений в идентичности их ритмического остова: отношения длительности слогов в нотной записи (различаются слоги долгие, средней длительности и краткие — условно ≥ 2/4, 1/4 и 1/8) достаточно точно отражаются в хазовом рисунке (каждой категории соответствуют определенные группы хазов). Звуковысотные отношения в хазах не фиксируются, но хазовый рисунок дает общее представление о конфигурации напева в крупном плане, что также может быть легко подтверждено сопоставлением двух компонентов хазово-нотной билингвы16. Все это позволяет заключить, что шараканы, самые ранние из которых, согласно полулегендарным сведениям из средневековых источников, были сочинены в V веке (вероятнее всего, в VII–VIII веках)17, а самые поздние, как уже было сказано, в XIII веке, сохранились до XIX века в достаточно аутентичном виде. На этот счет известно суждение авторитетнейшего Комитаса: «Напевы Шаракана, будучи канонизированными и регламентированными <…> дошли до нас по существу неизменными» ([17, 62]; первая публикация — 1894). Некоторая неопределенность сохраняется в отношении деталей мелодического развертывания и структуры звукорядов, но для понимания природы гласов эти моменты не столь существенны: изменения в структуре звукорядов, даже если они имели место, в принципе не могли быть отражены в хазовом письме, а мелкие вариации мелодического контура не затрагивают основ гласовой системы.

Черты сходства армянского осмогласия с соседними системами и ее отличия от них, очевидные уже при первом знакомстве с хазово-нотной билингвой, заключаются в следующем.

-

- Армянские гласы, как и византийские, делятся на главные и побочные. Номенклатура армянских гласов такова: A jayn (I глас); A kołm (I побочный); B jayn (II глас); B kołm/Awag kołm (II побочный, или Старший побочный); G jayn (III глас); G kołm/Vaṙ jayn (III побочный, или Низкий глас; прилагательное vaṙ — калька с греческого βαρύς — обозначения III плагального византийской системы);

- D jayn (IV глас); D kołm/Verǰ jayn

- (IV побочный, или Последний глас). На полях рукописей (а затем и печатных изданий) Шаракана перед текстами гимнов фигурируют сокращенные обозначения гласов — соответственно Aj, Ak, Bj, Bk, Gj, Gk, Dj, Dk.

- Побочные армянского осмогласия,

- в отличие от византийских плагальных, не являются производными от собственно гласов. Очевидно, «импортированная» Армянской Церковью практика деления гласов на основные и побочные воспринималась абстрактно, вне связи с реальными конфигурациями канонизированных напевов.

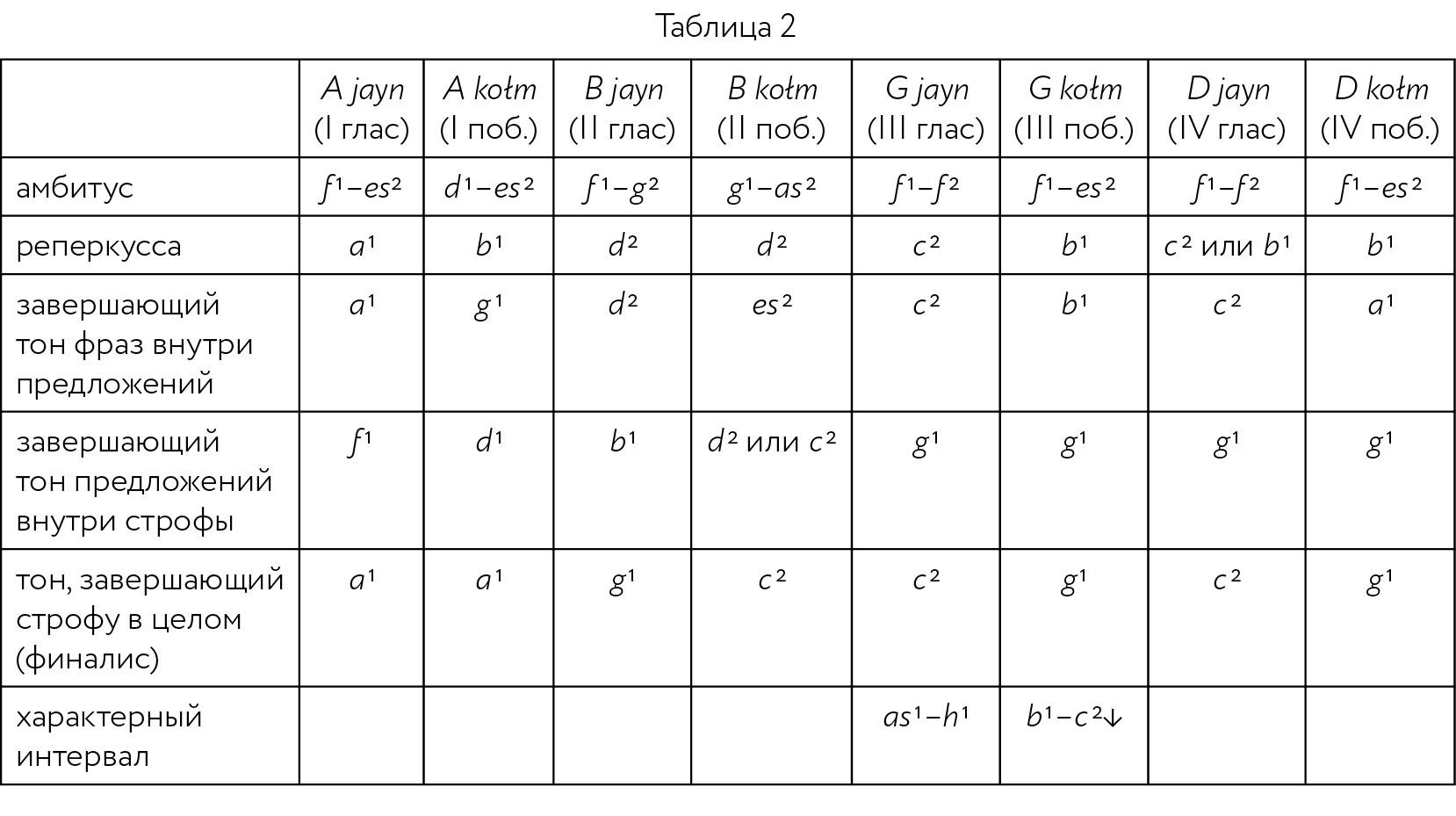

- Помимо того, что каждый из восьми компонентов системы имеет собственный звукоряд со своим амбитусом, своей реперкуссой и своими завершающими тонами для построений различного масштаба — данные о них обобщены в Таблице 2, — у некоторых гласов есть еще и собственные характерные интервалы, отклоняющиеся от обычной диатоники. В III гласе это хроматизм: увеличенная секунда

- между II и III ступенями, считая от нижнего тона; в III побочном — энармонизм: микрохроматически пониженная IV ступень. Более тонкие особенности звукорядов разных гласов,

- не фиксируемые нотацией Лимонджяна, по-видимому, не поддаются оценке. Все названия нот и указания на их принадлежность первой или второй октаве следует воспринимать как условные, лишь приблизительно отражающие реальную звуковысотность.

- У армянских гласов есть свои аналоги

- фтор — darjuack‘ (произносится «дардзвацк», приблизительный перевод —

- «мутанты») и stełi («стеги», «ветвистые»). В большинстве случаев это

- самостоятельные мелодические модели, независимые от собственно гласов и побочных, к которым они «приписаны» ради соблюдения примата числа восемь. Всего таких моделей, согласно разным теоретикам, от 12 до 16: по одному «мутанту» у I гласа, I побочного, II гласа, III гласа, III побочного, два «ветвистых» у II побочного, два «мутанта» IV гласа,

- два или три «мутанта» и от одного

- до четырех «ветвистых» у IV побочного. «Мутанты» и «ветвистые» распознаются по хазовому рисунку: он обычно сложнее и насыщеннее, чем у собственно гласа или побочного; в нотном варианте Шаракана «мутанты» и «ветвистые», как правило, отличаются богатой мелизматической фактурой.

Армянские средневековые «толкования на гласы» отражают представления о происхождении и этосе гласов, об их связях с числами и стихиями, содержат определенные практические указания к исполнению песнопений [5], но теория армянского осмогласия как музыкальной системы сложилась только в XIX веке [20; 22; 12]18. Она выделяет упомянутые «фторы» как дополнительные компоненты осмогласия, но не проводит дальнейшей дифференциации внутри собственно гласов, побочных и «фтор». Между тем в одной из работ Комитаса фигурирует следующее утверждение: «Общее число главных напевов Шаракана и их разновидностей — сорок <…>» [17, 62]. В теоретических трудах Комитаса эта цифра, значительно превышающая число собственно гласов, побочных, «мутантов» и «ветвистых», признаваемое теоретиками предыдущего поколения, никак не разъясняется. Анализ полного корпуса шараканов (включающего, напомним, гимны на все суточные службы церковного календаря19) показывает, что большинство собственно гласов и побочных, а также некоторые «мутанты», представлены в нескольких не учтенных теорией разновидностях. Подсчет всех разновидностей дает цифру от 40 до 45, то есть подтверждает правоту Комитаса [14; 3; 9, 35–81].

Часть разновидностей характеризуется сравнительно скупым хазовым рисунком, более или менее одинаковым во всех гласах и побочных. В полулегендарных списках гимнографов такие шараканы чаще всего приписываются авторам V–X веков. Их словесные тексты написаны свободным стихом, без признаков силлабики или тоники, и обычно построены по единой модели. Каждая строфа делится на две неравные части, которые можно условно назвать повествовательной и молитвенной, или хвалительной. В повествовательной части тема данного шаракана раскрывается в более или менее конкретных терминах, тогда как молитвенная/хвалительная часть представляет собой формулу, которая, в соответствии с литургически-функциональным предназначением шаракана, обращена к Христу, Богородице, святым, священнослужителям, верующим. Для повествовательной части многих гимнов характерно членение на два предложения, соотносимые как тезис и антитезис, разделенные на письме знаком препинания «срединная точка» (эквивалентным запятой или точке с запятой) и имеющие не отмеченные знаками препинания внутренние семантико-синтактические цезуры. Молитвенная/хвалительная формула имеет цельную структуру и часто используется в качестве рефрена.

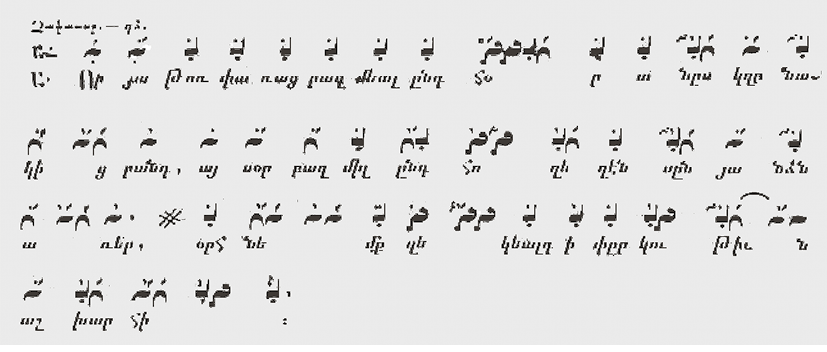

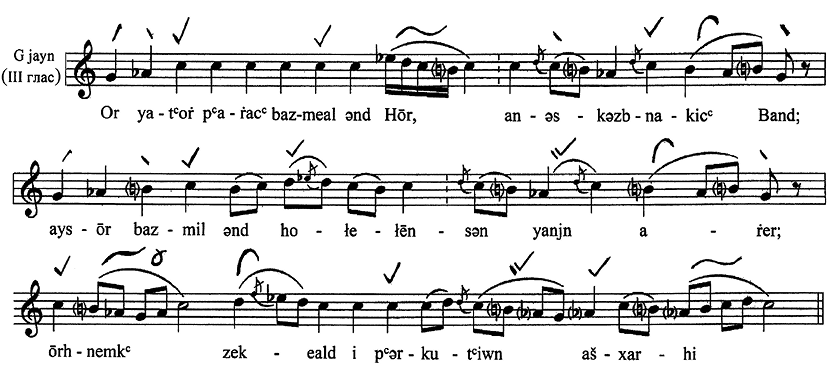

Подходящий образец — строфа из Канона Великой Среды III гласа, приведенная в Примере 1 в лимонджяновской нотации [15, 404–405], а в Примере 2 — в виде нотной расшифровки с добавленными сверху хазами (источник хазового текста — константинопольская рукопись 1678 года, хранящаяся в Walters Art Museum, Балтимор, США, W. 547, fol. 103r)20. Признаки данного гласа в привычных терминах современной теории средневековых ладов таковы: амбитус f 1–f 2 (в гимне из примера верхняя и нижняя границы амбитуса не достигнуты), реперкусса и финалис c 2. Цезуры внутри предложений для удобства ориентации обозначены пунктирной вертикальной чертой, цезуры между предложениями — сплошной.

Пример 1

Пример 2

Перевод словесного текста (с условным делением на строки):

(А) На престоле славы возлежащее с Отцом / собезначальное Слово, [Боже],

(Б) ныне возлечь с земнородными / Ты постановил21;

(В) благословляем Тебя, пришедшего на спасение мира.

Как видно из примера, предложения, составляющие повествовательную часть строфы (А и Б), похожи друг на друга по мелодической конфигурации. В обоих начало оформляется в виде восходящего мелодического движения от g 1 к ударному слогу, интонируемому на c 2, тогда как последние слоги предложений интонируются на ноте g 1, достигаемой в нисходящем движении. Иными словами, каждое предложение повествовательной части оформляется в виде мелодической дуги: восходящему движению к первому ударному слогу в начале более или менее симметрично отвечает нисходящее мелодическое движение к последнему (в соответствии с правилами армянской просодии также всегда ударному) слогу в конце. В середине дуги локализована внутренняя цезура. Последние слоги перед цезурами являются носителями главных смысловых ударений, и первое из этих ударений (перед внутренней цезурой) интонируется выше второго (перед цезурой, отделяющей одно предложение от другого).

Во многих других гимнах ситуация может выглядеть иначе — в частности, объем анакрузы (и, соответственно, конфигурация восходящего движения в начале предложения) варьируется, внутренняя цезура в середине предложения может отсутствовать, вся повествовательная часть может уместиться в одно предложение, фактура при исполнении в медленном темпе (характерном для особо торжественных гимнов и рефренов) обогащается мелизмами, проходящими и вспомогательными тонами — но принцип дуги сохраняет свое фундаментальное значение.

Таким образом, ритм формы в рамках повествовательной части строфы формируется под совместным воздействием факторов просодии (распределения основных акцентно выделенных слогов) и синтаксиса (взаимоотношения цезур, членящих словесный текст на синтаксически целостные единицы). В эту же систему вписывается и лад. Остов лада формируется завершающими тонами малых и больших синтаксических целостностей, то есть в данном случае тонами c 2 и g 1. В других гласах опорные тоны могут быть другими (к тому же высокий опорный тон может не совпадать с реперкуссой), однако закономерность, согласно которой более высокий опорный тон предшествует внутренней цезуре предложения, а более низкий завершает предложение в целом, сохраняет свою силу.

Что касается молитвенной/хвалительной части строфы, дополняющей и завершающей ее риторическую диспозицию, то это целостная формула без внутренней цезуры, выполняющая функцию смыслового итога, необходимым образом вытекающего из повествовательной части. В последующих строфах процитированного гимна она без изменений повторяется в качестве рефрена.

Форма дуги в обеих строках повествовательной части схематически обрисовывается последовательностью хазов: высокий акцент (по-армянски šešt, эквивалент греческой невмы ὀξεῖα) над первым слогом строки и низкий акцент (butʻ, эквивалент невмы βαρεῖα) — над последним. Смысл этих знаков достаточно ясен: šešt обозначает начальный импульс к восходящему движению, butʻ — достижение нижней точки на линии естественного спада интонации к концу фразы. Šešt в начале фразы и butʻ в конце — самое распространенное сочетание в Шаракане независимо от гласа, что, по-видимому, естественно, поскольку оно в самом общем виде отражает фундаментальную конфигурацию строки. Еще один широко распространенный случай — знак острого акцента pʻuš (в буквальном переводе — «шип»), сходный с греческой невмой κρεμαστή (буквально «подвешенная»), над первыми ударными слогами после анакрузы. В первой строке примера это третий слог, во второй — четвертый (с предшествующим пиррихием на слове aysōr — «ныне»). Наконец, практически любая строфа во всех песнопениях завершается эквивалентным греческому знаку μακρός хазом erkar — «долгий», — указывающим на своего рода фермату: продление заключительного слога большого построения.

Хазовый рисунок строфы — скупой, под стать певческой фактуре. Над некоторыми слогами вообще нет хазов. Отсутствие взаимно однозначного соответствия между хазовыми и нотными знаками не представляет собой ничего необычного, поскольку обусловлено естественной, допустимой нормами осмогласия вариабельностью напева. Но почти все хазы над слогами, распев которых длится 2/4 или больше, — их всего восемь, по два в предложениях повествовательной части и четыре в хвалительной части, — внешне в той или иной степени напоминают интонационный рисунок соответствующих участков мелодии. То же относится к подавляющему большинству случаев использования этих знаков (равно как и прочих хазов, указывающих на относительно длительный распев) в других шараканах. Так в хазовом рисунке отражается свойственный и другим невменным системам принцип хирономии (χειρονομία — «жестикуляция», в буквальном переводе «закон руки») — изоморфности знака движению руки дирижера (регента), управляющего хором и обрисовывающего своими жестами общую конфигурацию распева.

Исходя из этого принципа, мы могли бы слегка скорректировать пример, приведя его в более точное соответствие с внешним обликом хазов. Скажем, форма хаза pʻuš позволяет с некоторой осторожностью заключить, что он содержит в своем составе форшлаг; соответственно есть некоторые основания обогатить фактуру напева несколькими форшлагами. Можно было бы также «подправить» распев четвертого слога от конца, придав его второй половине восходящее движение. Так или иначе, «идея мелодии» принципиально не поддается однозначному переводу в нотные знаки, а число ее воплощений теоретически неограниченно.

Описанная структурная схема, с поправками на ладо-звукорядные характеристики остальных семи гласов, действительна для огромного большинства архаических гимнов (традиционно датируемых временем до X–XI века22) и для значительной части поздних образцов жанра (созданных между XI и XIII веками). Будучи достаточно жесткой, эта схема допускает определенную энтропию, обусловленную вариациями слогового объема, просодической и синтаксической структурой текста, темпом исполнения, но при этом эффективно работает на огромном по объему материале. Ее существование убеждает нас в том, что «формула», «попевка», «центонизация» и другие термины аналогичного рода, характеризующие категорию гласа, суть плоды позднейшей рационализации. По отношению к ним онтологически первична синкретическая целостность — или, пользуясь термином Ксенакиса, «архитектура», — в рамках которой интегрированы синтаксис, просодия, ритм и лад. Осмогласие в своем исходном виде, как идея, предстает совокупностью таких целостностей, продиктованных единой риторической диспозицией (иначе говоря, совокупностью вариаций на одну и ту же онтологическую модель): это своего рода «целостность целостностей», освященная сакральным числом восемь23. Некоторые ее детали — прежде всего тонкая дифференциация высотности внутри гласовых звукорядов, — по-видимому, безвозвратно утрачены, но общий контур «архитектуры» сохранился и в принципе доступен обозрению: вся необходимая информация сосредоточена в хазовой и нотированной версиях Шаракана. Возможно, онтология, о которой идет речь, действительна не только для армянской, но и для других региональных версий системы восьми гласов, — просто она не всегда распознается, поскольку их дошедшие до нас памятники не так архаичны, как основной корпус памятников армянской гимнографии, и рассредоточены по разным источникам.

В IX или X веке описанная целостность начала постепенно размываться, вбирая в себя новые, структурно более свободные мелодические модели, в том числе «мутанты» и «ветвистые»; в последних можно усмотреть армянские эквиваленты византийской калофонии — «прекраснозвучного», богато орнаментированного пения, расцвет которого пришелся на последние два века существования Византийской империи. Ко времени, когда развитие жанра прекратилось, общее число моделей, как уже было отмечено, достигло сорока или даже больше, причем некоторые из них несут на себе отчетливую печать индивидуального авторства, то есть по своему онтологическому статусу приближаются к музыкальным произведениям. Песнопения, построенные по таким «модернизированным» моделям, составляют не более трети корпуса текстов гимнария.

Эволюция идеи осмогласия в армянской гимнодии происходила параллельно эволюции остальных существенных параметров жанра — таких, как стихосложение, способ представления богословских положений в словесном тексте, система хазовой записи песнопений. Стихосложение эволюционировало от архаического свободного, с неупорядоченным числом слогов и распределением акцентов, к силлабическому и силлабо-тоническому. Богословское содержание углублялось и обогащалось; многие гимны позднего периода — обширные богословски-поэтические комментарии к событиям священной истории, оперирующие изощренной терминологией, красноречивыми ассоциациями, парадоксальными сопоставлениями для разъяснения глубин и тонкостей церковной догматики. Хазовое письмо обогатилось многочисленными составными знаками, иногда весьма сложной конфигурации. Такие знаки чаще всего служат «маркерами» новых, индивидуализированных моделей.

* * *

Исследование армянского осмогласия как своего рода парадигматического варианта общехристианской системы дает богатый материал для подтверждения следующего ключевого положения: изначально глас представлял собой целостную «идею мелодии» как плотно спаянного единства синтаксиса (обусловленного риторической диспозицией распеваемой строфы), просодии (обусловленной законами данного языка), ритма (чередования различных по смысловой значимости акцентов и цезур) и лада (соотношения опорных и неопорных тонов в рамках заданного звукоряда); невменная система (адиастематическая) служила средством обеспечения этого единства. В хорошо изученных поздних версиях византийского октоиха, латинского cantus planus и знаменного пения это исходное единство предстает в менее отчетливо выраженных формах, чем в преобладающей части памятников армянской гимнодии.

Возможно, представления о природе гласа и осмогласия будут уточнены в результате внимательного исследования других локальных октоихов, все еще недостаточно изученных вследствие языкового барьера, — например, сирийского или грузинского (в отличие от остальных — многоголосного).

Литература

- Акопян Л. Армянское осмогласие и пение по хазам как феномены средневековой христианской культуры // Искусство музыки. Теория и история. 2012. № 5. С. 5–19. URL: http://imti.sias.ru/upload/iblock/a28/akopyan.pdf (дата обращения: 22.07.2020).

- Акопян Л. О природе осмогласия и невменного письма (на примере древнеармянской гимнодии) // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. Научно-аналитический, научно-образовательный журнал. Нижегородская гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки. 2015. № 3 [37]. С. 3–14.

- Акопян Л. Армянские духовные гимны (шараканы): систематизация напевов // Проблемы онтологии музыки / ред.-сост. Г. Б. Шамилли. М. : ГИИ, 2018. С. 206–250.

- Арванитис И. Византийская нотация // Православная энциклопения / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Т. VIII. М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2004. С. 360–376.

- Аревшатян А. Армянские средневековые «Толкования на гласы» // Гимнология. Вып. 1. Кн. 2. Ученые записки кабинета русской церковной музыки МГК. М. : Московская гос. консерватория, 2000. С. 510–516.

- Лозовая И. Столповой знаменный распев (2-я половина XV–XVIII вв.). Формульная структура. М. : НИЦ «Московская консерватория», 2015. 79 с.

- Мартынов В. История богослужебного пения. М. : РИО ФА; Русские огни, 1994. 239 с.

- Металлов В. Осмогласие знаменного роспева. М. : Синодальная типография, 1899. 92 с.

- Шаракан. Каноны и гимны Армянской Церкви /перевод с древнеармянского, вступит. статья и коммент. Л. Акопяна. Ереван : Саргис Хаченц, ПРИНТИНФО, 2017. 538 с.

- Atkinson Ch. The Critical Nexus: Tone-System, Mode, and Notation in Early Medieval Music. Oxford etc. : Oxford University Press, 2008. XIII, 306 p.

- Bailey T. The Intonation Formulas of Western Chant. Toronto : Pontifical Institute of Medieaeval Studies, 1974. 101 p.

- Bruteanc‘ A. Dasagirk‘ haykakan ekełec‘akan jaynagrut‘ean [Учебник армянской церковной нотописи]. Vałaršapat, 1890.

- Chrysanthos of Madytos. Great Theory of Music / trans. by Katy Romanou. New Rochelle, NY : The Axion Estin Foundation, 2010. 256 p.

- Hakobian L. The Šarakan Hymn Tunes and Their Subdivisions // Revue des Études Arméniennes (Paris). Vol. 33. 2011. P. 283–315.

- Jaynagreal Šarakan hogewor ergocʻ. Vałaršapat, 1875. 1084 p.

- Jeffery P. The Earliest Oktōēchoi: The Role of Jerusalem and Palestine in the Beginning of Modal Ordering // The Study of Medieval Chant: Paths and Bridges, East and West: in Honor of Kenneth Levy. Woolbridge and Rochester : Boydell Press, 2002. P. 147–209.

- Komitas Vardapet. Usumnasirut‘iwnner ew yōduacner [Исследования и статьи], 1. Erewan : Sargis Xač‘enc‘, 2005. 517 p.

- Strunk O. The Tonal System of Byzantine Music // О. Strunk. Essays on Music in the Byzantine World. New York : Norton, 1977. P. 3–18 (1-я публикация — 1942).

- Strunk O. The Influence of the Liturgical Chant of the East on that of the Western Church // О. Strunk. Essays on Music in the Byzantine World. New York : Norton, 1977. P. 151–156 (1-я публикация — 1957).

- T‘aščean N. Dasagirk‘ ekełec‘akan jaynagrut‘ean hayoc‘ [Учебник церковной армянской нотописи]. Vałaršapat, 1874. 54 p.

- The Hagiopolites. A Byzantine Treatise on Musical Theory / preliminary edition by J. Raasted. Université de Copenhague. Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge grec et latin, 45. Copenhague, 1983. 99 p.

- Tntesean E. Nkaragir ergoc‘ Hayastaneayc‘ S. Ekełec‘woy [Описание песнопений святой Армянской Церкви]. K. Pōlis [Константинополь], 1874. 147 p.

- Wellesz E. A History of Byzantine Music and Hymnography. 2nd edition, revised and enlarged. Oxford : Clarendon Press, 1962. 461 p.

- Werner E. The Sacred Bridge. The Interdependence of Liturgy and Music in Synagogue and Church during the First Millennium. London : Dennis Dobson ; New York : Columbia University Press, 1959. 618 p.

- Werner E. The Origin of the Eight Modes of Music (Octoechos) // Contributions to a Historical Study of Jewish Music / ed. by E. Werner. [New York :] Ktav, 1976. P. 104–148.

- Xenakis I. Formalized Music. Thought and Mathematics in Composition. Revised edition. Stuyvesant, New York : Pendragon Press, 1992. XIV, 387 p.

- Χρυσανθός Αρχιεπισκοπός Διρραχίου εκ Μαδύτων. Θεωρητικόν μέγα της μουσικής… Τεργέστη (Trieste): Μιχαήλ Βάις (Michele Weis), 1832. 222, LXVI σ.

Комментировать