Эдисон Денисов и музыкальная теория: «французский след»

Эдисон Денисов и музыкальная теория: «французский след»

Эдисон Денисов, как известно, был не только выдающимся композитором, но и незаурядным теоретиком. Список его теоретических работ весьма объемен [3, приложение]. Он не разрабатывал какую-то особую систему, подобно Мессиану или Хиндемиту, но по своим аналитическим достижениям стоит рядом с Лютославским или Ноно.

На денисовской аналитике выросло не одно поколение студентов. Некоторые статьи имели особенно далеко идущее воздействие, одна из них — «Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие». Михаил Евгеньевич Тараканов, написавший предисловие к книге Денисова «Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники», изданной в Москве в 1986 году, оценил эту статью так: «Идеи, высказанные в работе <…> можно сказать, проверены практикой и настолько прочно вошли в музыковедческий обиход, что ныне кажутся самоочевидными. Между тем их внедрение составляет заслугу именно Э. В. Денисова, сделавшего в этой небольшой по объему статье настоящее теоретическое открытие. Суть открытия, как мне кажется, заключается в установлении подвижности, исторической изменяемости соотношения стабильного и мобильного начал в развитии музыки как искусства» [5, 7].

Мне представляется необходимым оценить европейский контекст идей Денисова, актуальность его обращения к вопросу о стабильном и мобильном и то индивидуальное, что содержится в его решении этой проблемы.

Сама постановка вопроса о стабильном и мобильном имеет свою историю, поскольку она связана с деятельностью композиторов дармштадтской школы. Особенно существенным стал вклад в разработку этой проблемы Пьера Булеза. Денисов в своей статье ссылается на главный, по определению Ю. Н. Холопова, теоретический труд Булеза «Мыслить музыку сегодня» [8], где идее стабильного и мобильного придается огромное значение и производится подробный ее анализ. Но и у Булеза эта мысль прошла непростую эволюцию. Поскольку она отражает очень важный вопрос в развитии композиционной теории, будет интересно проследить, как рождалась и оформлялась идея «стабильного и мобильного» в пространстве музыковедческой мысли середины ХХ века.

Исторически первым появляется термин «мобильность»: он возникает в статьях Булеза в 1948 году. Но его корни уходят в период становления Булеза, его ученические годы. В конце 1944 года он становится студентом Оливье Мессиана, занимаясь с ним в консерватории в классе гармонии. Он также посещает занятия по анализу, которые Мессиан вел частным образом в доме своего друга — египтолога Ги Делапьера.

Вот одно из высказываний Мессиана о Булезе этого периода: «Вначале, только придя в класс, он был очень мил. Но затем обозлился на весь свет. Он считал, что с музыкой все не так, как нужно. На следующий год он обнаружил серийный метод и посвятил себя ему целиком со всей страстью, оценивая его как единственно возможную грамматику» [10, 31]. Несмотря на возникшие противоречия с Мессианом, Булез во многом продолжал отдавать ему должное. Но поиски сведений о серийном методе привели его в класс Рене Лейбовица, который на ту пору являлся автором книги «Шёнберг и его школа» и анализировал на лекциях музыку Шёнберга и Веберна. В этот момент Булез попадает в поле двух концепций звуковысотности: с одной стороны, он студент Мессиана, который опирается на идею частотности (то есть единичности каждого отдельного звука, его абсолютной частотной характеристики, как это понимается Мессианом в сочинениях 1948–1949 годов); с другой — он ученик Рене Лейбовица, который транслировал принципы нововенцев, для которых каждый звук, выражаясь терминологией теории рядов Бэббитта — Форта, есть представитель «высотного класса». Термин «мобильность» появляется уже в самой первой опубликованной статье Булеза — «Propositions» (1948), где он называет мобильностью возможность звука появляться каждый раз в другом регистре [11, 6]. Здесь он как раз и противопоставляет ее «фиксированности», понимаемой как способность звука иметь фиксированную локацию (местоположение), то есть противопоставляет, условно говоря, шёнберговскую мобильность мессиановской концепции частотности. Но пока что это только термин, имеющий отношение к поведению звуков серии, что подтверждает знаток творчества Булеза Ж.-Ж. Натье. Он пишет, что «булезовская концепция мобильности не имеет ничего общего с утверждением случая (шанса) в композиционном процессе; она связана с той свободой, которую композитор себе дает при выборе местоположения звуков серии» [9, 16].

C позиций мессиановской композиционной теории каждый звук у Веберна действительно обладает — по отношению к Мессиану — мобильностью, поскольку композитор его легко перемещает из одной октавы в другую (см. пример 1).

Пример 1

Таким пониманием «мобильности» Булез начинает свое исследование этого феномена.

В 1949 году в Париж приезжает Джон Кейдж. Получив небольшой грант от фонда Гуггенхайма, в процессе поездки он знакомится с Булезом. Их обоих интересуют вопросы точности и свободы в музыкальной композиции. И далее понятие «мобильность» возникает в контексте встреч, а потом и переписки Булеза и Кейджа. По свидетельству Генри Кауэлла от 1952 года, Кейдж в одном из писем поведал о своем «впечатлении от концепции мобильности Булеза» [11, 15]. Соответственно, когда в этом же году Кейдж опубликовал статью, в которой упоминалась «мобильность», в ней можно усмотреть воздействие Булеза. Кейдж, описывая свои цифровые схемы, говорит о том, что «мобильный элемент в музыкальной композиции — это такой, который уходит и не возвращается, уступая место другим, новым; иммобильный элемент — это тот, который возвращается и снова используется» [12, 32]. Такое понимание мобильности близко другой идее Булеза — идее «обновления», поскольку обновление идет рука об руку с композиционной вариативностью и «мобильностью». Но формулировка Кейджа связана не с парой «стабильное — мобильное» (что можно трактовать как неизменное и изменяющееся), а с парой «мобильное — иммобильное» (здесь оттенок смысла другой: подвижное — неподвижное).

Такая мобильность тоже не ассоциируется с идеей шанса (случая). Тем не менее эти две идеи все же имеют некоторые пересечения, поскольку они так или иначе питаются представлениями о возможностях, из которых некоторые реализуются, а некоторые нет. Там, где шанс опирается на случайность, то есть нечто за пределами композиторского мышления, мобильность опирается на выбор, на субъективную свободу автора. Но пока что «мобильность» продолжает оставаться периферийной концепцией, имеющей отношение к возможностям размещения звуков серии относительно регистров и октав.

Идеи Кейджа и Булеза происходили из общего корня — поиска новой организации звукового и временно`го пространства, соединения новых звуковых структур. Кейдж находился некоторое время под обаянием идеи Булеза о распространении серийного принципа на все элементы композиции, а Булез поначалу восхищался тем, как Кейдж работает с аспектом времени в музыке. В статье «Возможности» («Éventuellement»), созданной в 1952 году, он писал: «В последнее время он [Кейдж] занимается тем, что придумывает структурные отношения между различными компонентами звука и использует для этого таблицы, которые организуют каждый из компонентов <…> Направление, в котором предпринимает исследования Кейдж, очень близки нашим, и в этом мы могли бы пересечься» [4, 110].

Как известно, начало 1950-х — это тот период, когда Булез всецело увлечен идеей тотального сериализма, который, по аналогии с сюрреалистской поэзией, он нередко именует «автоматизмом». Но фактически в разгар построения тотально-сериальных конструкций происходит, казалось бы, незначительное событие, о котором Булез пишет Кейджу в огромном десятистраничном письме (в том же, где он описывает принцип организации «Полифонии Х», — позднее это письмо стало основой статьи «Раскрытие системы» в сборнике «Ориентиры»): «Вчера, 29 декабря, я увидел в кино на рю де Мессин фильм о Колдере, для которого ты сочинил музыку <…> Колдеровские объекты очень красивы <…>» [11, 86].

Можно предположить, что мобили Колдера возвращают Булезу идею «мобильности», но уже встроившись в другой контекст — контекст идеи случайности, о которой Кейдж пишет в предыдущем письме, описывая работу над 16 танцами и Фортепианным концертом. Любопытно, что у Колдера, кроме «мобилей», предполагающих движение, есть также и «стабили», а также «стабилемобили» — что может подразумевать идею пары «стабильное — мобильное». Но Кейдж продолжает рассуждать о мобильности и иммобильности.

Так видится разделение концепта мобильности на собственно мобильность и мобиль, то есть мобильную форму, берущую свое название, как нам представляется, от Колдера.

Что же касается случайности, то Булез ее с самого начала не принимал, в отличие от Кейджа. Еще в период их дружеской переписки в 1951 году мы находим у Булеза такое замечание: «Единственное, с чем я не согласен, прости меня, — это метод абсолютной случайности (подбрасывания монет). Напротив, я считаю, что случай следует контролировать» [12, 67].

Враждебность по поводу использования случайности нарастала, она закончилась программной статьей Булеза «Алеа» и саркастическим ответом на это со стороны Кейджа во время его дармштадтских лекций 1958 года. Подконтрольный, управляемый случай — вот что обсуждается Булезом в статье «Алеа». Композитор говорит, что развитие формы основывается на «желании создать самообновляющийся род сложной подвижности» (mobile complexity) [6, 43]. Булез пишет: «В мире музыки, где все понятия симметрии тяготеют к исчезновению и концепт варьирующейся плотности играет все большую роль на всех уровнях композиции — от материала до структуры, — было бы логично искать такую форму, которая не зафиксирована, развивающуюся форму, которая восстает против своих повторений, короче, относительную формальную виртуальность» [12, 113].

Относительная формальная виртуальность — это кивок в сторону Малларме, который также говорил о «виртуальности» формы. Еще одна идея Малларме — идея «лабиринта». Это то, что можно увидеть в последнем сочинении Малларме под названием «Книга». По замыслу Малларме, именно исполнитель ответственен за складывающуюся мобильность формы, ее лабиринтную структуру. Так поступает и Булез в своей Третьей фортепианной сонате, предоставляя возможность исполнителю формировать ткань сонаты по своему усмотрению. Идея «лабиринтной композиции» была раскрыта в статье «Соната, чего ты хочешь от меня?» [7] и получила свою более или менее полную разработку.

Но «мобильность» в ином ее понимании не исчезла из работ Булеза. Термин «мобильность» (не «мобильная форма», а именно «мобильность») становится одним из важнейших в книге «Мыслить музыку сегодня» 1963 года, написанную, как указывает Булез, «в Дармштадте и для Дармштадта» [8].

Дармштадтские летние курсы собрали в едином пространстве тех, кого сегодня называют «поколением Дармштадта», — это прежде всего П. Булез, К. Штокхаузен, Л. Ноно, Б. Мадерна, А. Пуссёр, Л. Берио и многие другие композиторы, понимавшие необходимость движения в направлении новой музыки. Главный конструктор этих курсов — немецкий музыкальный журналист и музыкальный деятель Вольфганг Штайнеке — разработал основательную программу, нацеленную на знакомство немецких музыкантов как с творчеством американских композиторов, так и с художественными открытиями немецких авторов, которые были запрещены при нацистском режиме. Прежде всего это касалось сочинений нововенцев.

К 1953 году, в период проведения VIII курсов Новой музыки, становится ясно, что их центральным вопросом является обсуждение творчества Шёнберга, Веберна, Берга. Также очевидным стало последовавшее вслед за этим разделение на «шёнбергианцев» и «вебернианцев», к последним примкнули Булез и Штокхаузен.

Веберновское наследие для Булеза имело первостепенную важность. Среди его собственных теоретических сочинений — статьи, посвященные нововенцам, в том числе радикальная «Шёнберг мертв», а также книга «Мыслить музыку сегодня», перевод названия которой на русский язык, как явствует из примечания к главе о Булезе в книге «Музыкально-теоретические системы», принадлежит Денисову.

Анализ Веберна давал Булезу инструменты для самых разных концепций: и для концепции тотальной сериальности, и для последующих. В работе «Мыслить музыку сегодня» Булез набрасывается сам на себя, жестоко критикуя тотальную сериальность: «Когда серийный принцип был впервые применен ко всем компонентам звука, мы были ввергнуты в котел с цифрами, бездумно смешивающими математику и элементарную арифметику <…> Более того, через пре-организацию и предварительный контроль был дан ход тотальной абсурдности. На самом деле магические квадраты были соотнесены с неким идеальным материалом <…> ритмическая организация не сообразовывалась с реализуемыми метрическими отношениями, тембровые структуры не вписывались в возможности инструментов <…> Каждая система, разработанная только применительно к своим собственным условиям, могла сосуществовать с другой только благодаря чудесному совпадению. Произведения этого периода демонстрируют исключительную негибкость во всех своих аспектах; элементы в магических квадратах <…> яростно сопротивляются против чуждого и враждебного порядка, навязанного им; они восстают — произведение не достигает никакого внутреннего единства; оно плохо звучит и его агрессия не всегда преднамеренна» [8, 25].

Но мир музыкальной техники должен, по мнению Булеза, основываться на идее серии. И тут он дает знаменитое своими герметичностью и абстрактностью определение серии: «Серия есть зародыш развиваю-

щейся иерархии, основанный на определенных акустических психофизиологических предпосылках, наделенный свойством селективности с тем, чтобы образовывать конечное множество творческих возможностей» [8, 35].

На первом месте здесь — концепция генерирующей серии, разработанная Булезом и теоретически (в частности, в книге «Мыслить музыку сегодня»), и практически во многих его произведениях (например, в «Молотке без мастера»). Вкратце ее суть такова. Серийная композиция — это радикальное нововведение ХХ века — исходит из системы основного звукоряда, в корне отличной от существовавшей во все предыдущие эпохи. Вcя ткань музыкального произведения вытекает из свойств материала. Таким образом, музыкальная композиция на всех ее уровнях должна быть обусловлена потенциалом серийности, предусматриваться ею, а не заимствоваться из другой системы композиции, сколь бы совершенной она ни была. Oтсюда и вывод о «производящей», или «генерирующей», функции серии — своего рода зерна, из которого произрастает вся композиция. Притом, в согласии с принципами сериализма, в генерирующую серию как в своего рода генетический код-набор произведения закладывается индивидуальный комплекс и других параметров (помимо высоты звука, также ритм, громкость, тембр). Генерирующая серия Булеза оказывается аналогичной по своему принципу формуле Штокхаузена.

Булез сериализует ритм, разрабатывая целую науку преобразования избранных ритмических ячеек. Он считает возможным оперировать микроинтервалами, материалом конкретной и электронной музыки и так далее. Булез связывает серийную технику с сущностью самого звукового мира: «Сегодняшний музыкальный мир — это мир относительный; под этим я понимаю то, что структурные связи не устанавливаются раз и навсегда согласно абсолютным критериям, а наоборот — организуются по изменяющимся схемам. Этот мир возник благодаря распространению понятия серии. Поэтому я хотел бы прежде всего дать определение серии в самом тесном смысле и далее распространить его на множество, на сетку вероятностей» [2, 47]. Можно констатировать, что серия начинает пониматься Булезом как порождающая структура, и ясно, что композитор рассуждает о ней на более высоком логико-философском уровне, применяя термины набирающей популярность структуралистской идеи. Он опирается на труды французского философа Луи Ружье: в основе булезовской концепции теперь находится системная аксиоматическая логика, ведущая свое начало от Анри Пуанкаре и Пауля Витгенштейна. Для такой логики нет ничего «объективно» сущего, ничего априорного, и это роднит такую логику с идеями Венского кружка. Наиболее известная работа Ружье — «Паралогизмы рационализма» (1920), а также «Трактат о сознании» (1955).

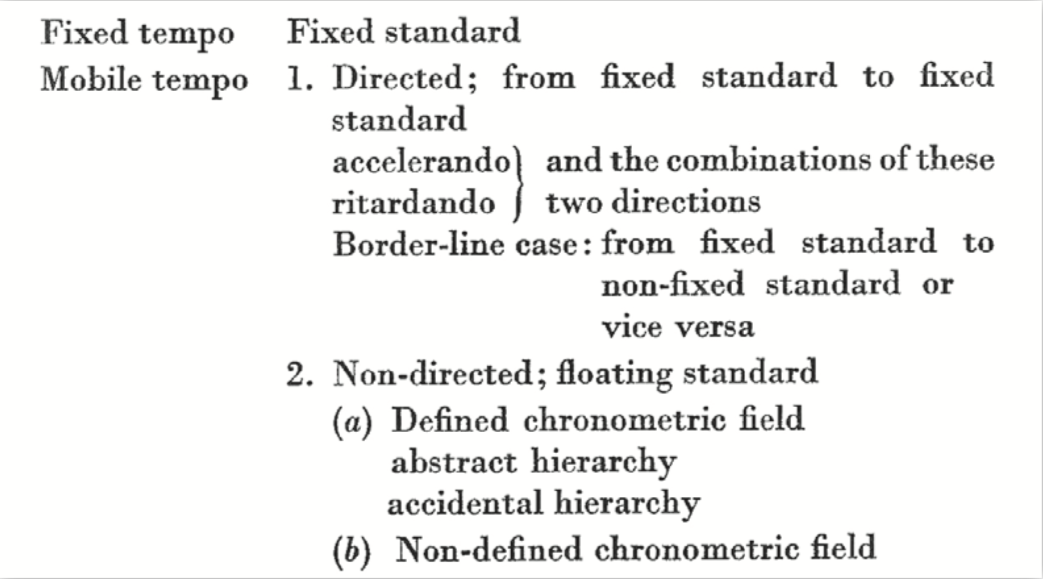

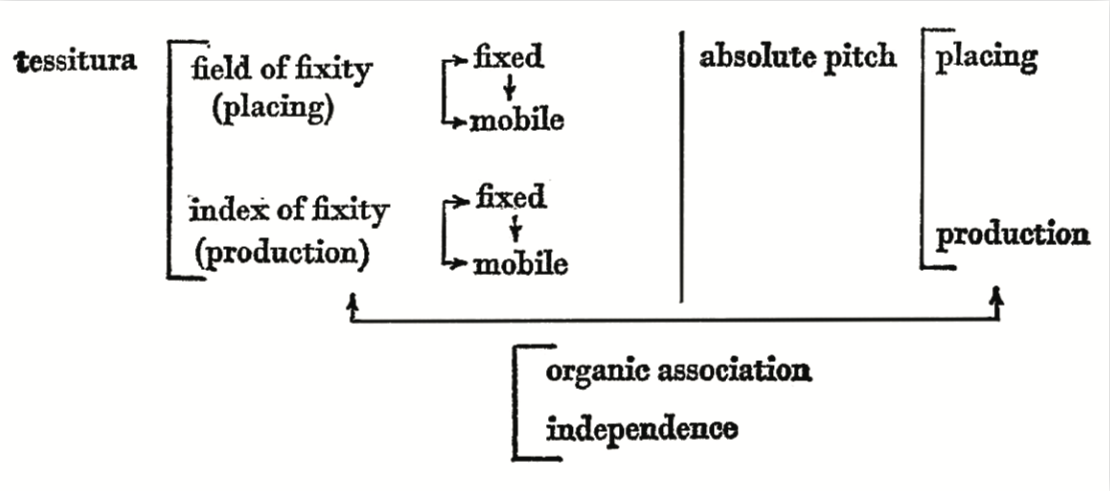

Но в отношении идеи мобильности Булез остается на тех же позициях, что и в 1948 году. По аналогии с звуковысотной серией, Булез проецирует свойства стабильности и мобильности на другие качества музыкальной материи:

темп,

тесситуру

и прочие элементы.

Книга Булеза «Мыслить музыку сегодня» была написана в 1963 году. Время появления этой работы у Денисова — предположительно 1965 или 1966 год, когда Денисов ездил на Берлинский фестиваль, где Булез сыграл произведение Денисова «Солнце инков». Пьер Булез вспоминал, что с Эдисоном Денисовым он познакомился лично в 1967 году и к этому момент уже состоял с ним в переписке по поводу исполнения кантаты — сначала в Париже, а потом в Лондоне.

Статья «Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы» была опубликована в 1971 году, но, представляя себе все проволочки, которыми сопровождались публикации этого времени, можно предположить, что написана она была раньше. И все же это первый непосредственный отклик на книгу Булеза в отечественной аналитике. Но тот аспект, который рассматривает Денисов, у Булеза отсутствует. Если мы обратимся к формулировкам Эдисона Васильевича, то прочитаем: «Стабильность музыкальной формы зависит прежде всего от однозначности ее графического кодирования» [1, 112].

Денисов предлагает рассматривать нотацию как то, что может совмещать в себе принципы стабильного и мобильного кодирования. А совмещение двух способов музыкального кодирования дает выход сочетанию стабильности и мобильности в музыкальной форме. Далее речь идет о стабилизации звуковых параметров в кодировании, то есть нотации, а также о том, что отсутствие темповых и динамических указаний приводило к мобильности формы в отношении этих элементов.

Как бы входя в диалог с Булезом, Денисов пишет: «<…> начиная с 50-х годов нашего века все ярче и ярче проявляется тенденция к избеганию полной детерминированности формы во всех его деталях — доля мобильных участков значительно увеличивается. Появляются поля неопределенности, в которых прочность общей конструкции ослабевает, а недетерминированность играет роль одного из важнейших компонентов общей структуры» [1, 119].

И, наконец, самый яркий момент статьи. Денисов обсуждает комбинаторику стабильного и мобильного: форма стабильна, но ее отдельные структуры являются мобильными (Первая и Вторая импровизации на Малларме Булеза); параллельное существование стабильных и мобильных структур («Солнце инков»); структуры стабильны, но между ними установлены взаимоотношения, предполагающие известную множественность реализаций (Клавирштюк XI Штокхаузена, Третья соната Булеза); мобильны и структуры, и сама форма (циклы Штокхаузена).

Денисов со всей очевидностью шел по стопам композиторов дармштадтской школы, но его собственный опыт, его разностороннее образование позволяли ему делать выводы на основании небольшого числа данных, которые можно было получить из работ его современников. То, как идет к своим выводам Булез, прекрасно описано Ж.-Ж. Натье: «Если бы меня спросили, что я считаю фундаментальными характеристиками булезовского мышления, я без колебаний ответил бы: “принцип бинарных оппозиций”. Это тот самый инстинктивный интеллектуальный выбор, который придает “Ориентирам” их индивидуальный характер» [9, 33]. Даже более или менее подробный список тех категорий, на которые опирается Булез, обнаруживает генеральные направления, по которым движется его мысль: материал/изобретение, прошлое/будущее, случай/выбор, дисциплина/свобода, строгость/импровизация, рациональное/иррациональное, порядок/беспоря-

док, обязательное/непредсказуемое, твердость/гибкость, точное/неточное, стабильность/трансформация, континуальность/дис-

кретность, гладкое/бороздчатое, определенное/неопределенное…

Вернемся к Натье: «Возможным объяснением этой бинарности может явиться то, что таким образом обеспечивается наибольшая скорость охвата предмета. Булез не останавливается на противоположностях, он начинает дальше строить переходы между парами оппозиций <…>» [9, 27]. Денисов не исключает бинарную логику, но действует более гибко, комбинаторно.

Есть еще одна интересная деталь: последним разделом книги Булеза оказывается «Музыкальный синтаксис». Заключение открывается словами: «Мы заканчиваем наше исследование техники на пороге формы» [8, 132]. Возникает ощущение, что Денисов, начиная свою статью с элементов стабильного и мобильного в форме, как бы завершает книгу Булеза и тем самым подводит итог рассуждениям о стабильном и мобильном в их разных ипостасях. И тогда суждение Тараканова об открытии действительно осуществляется.

Там, где останавливается Булез, начинает действовать Денисов.

Литература

1. Денисов Э. В. Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. М.: Музыка, 1971. С. 112–136.

2. Иванова И. В. Серийная идея и ее реализация в композиции Пьера Булеза: дисс. … канд. искусствоведения. М., 2000. 400 с.

3. Потапов С. И. Хор в творчестве Эдисона Денисова: дисс. … канд. искусствоведения. М., 2011. 344 с.

4. Пузько О. Ю. Дармштадтские международные летние курсы новой музыки и западноевропейский послевоенный музыкальный авангард: дисс. … канд. искусствоведения. М., 2009. 492 с.

5. Тараканов М. Е. Предисловие // Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М.: Советский композитор, 1986. С. 3–9.

6. Boulez P. Alea // Perspectives of New Music. Vol. 3. No. 1 (Autumn–Winter, 1964). P. 42–53.

7. Boulez P. Orientations. London: Faber and Faber, 1986. 541 p.

8. Boulez P. Penser la Musique Aujourd’hui. Paris: Gonthier, 1963. 167 p.

9. Nattiez J.-J. On reading Boulez // P. Boulez. Orientations. London: Faber and Faber, 1986. 541 p.

10. Peyser J. Boulez. New York: Schirmer Books, 1976. 303 p.

11. The Boulez — Cage Correspondence. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 188 p.

12. Walters D. The aesthetics of Pierre Boulez. Durham theses, Durham University, 2003. URL: http://etheses.dur.ac.uk/3093 (дата обращения: 13.05.2019).

Комментировать