«Колор», «талья», «изоритм» в текстах о музыке: от Средневековья к Новейшему времени

«Колор», «талья», «изоритм» в текстах о музыке: от Средневековья к Новейшему времени

В сознании современных музыковедов понятие «изоритмия» прочно ассоциируется с музыкой XIV — начала XV столетия 1, а точнее, с конкретным жанром — мотетом. Ни одна работа, посвященная эпохе Арс нова, не обходится без обсуждения этой техники. При этом не секрет, что сами композиторы указанного периода (они же зачастую теоретики музыки) слова «изоритм» не знали и, кажется, не нуждались в чем-то подобном. Для обозначения ритмического и/или мелодического повтора как в теноре, так и в других голосах композиции они использовали термины «колор» и «талья». Эти существительные в средневековых текстах нередко подразумевали под собой композиционный процесс как таковой, а не его составляющие; в разных трудах их значения варьируются. В Новейшее время они стали мыслиться исключительно компонентами изоритмии, организующими ритмическое остинато. Теперь в центре дискуссии находятся уже не талья и колор, а собственно изоритмия: точность термина, правомерность его употребления в тех или иных случаях.

Фундаментальные труды, посвященные изучению изоритмии и ее компонентов, были созданы западноевропейскими музыковедами ХХ века. Среди многочисленных работ, опубликованных в нынешнем столетии, особо выделяются две. Первая — книга А. Заярузной [28], где, помимо основной аналитической концепции (изучение формообразования в верхних голосах мотетов Арс нова), осуществляется обзор различных трактовок понятий «колор» и «талья» в старинных текстах о музыке. Вторая — статья М. Бент [9], в которой представлен экскурс в историю возникновения понятия «изоритмия», дается оценка правомерности его употребления в различных случаях, ставится вопрос о легитимности жанрового обозначения «изоритмический мотет». Эти публикации внесли существенный вклад в актуальное представление о композиционном процессе Арс нова, без их упоминания не обходится ни одно исследование по данной теме. Автору настоящей работы представляется важным познакомить читателя с некоторыми положениями указанных трудов, дополнив их собственными размышлениями и наблюдениями.

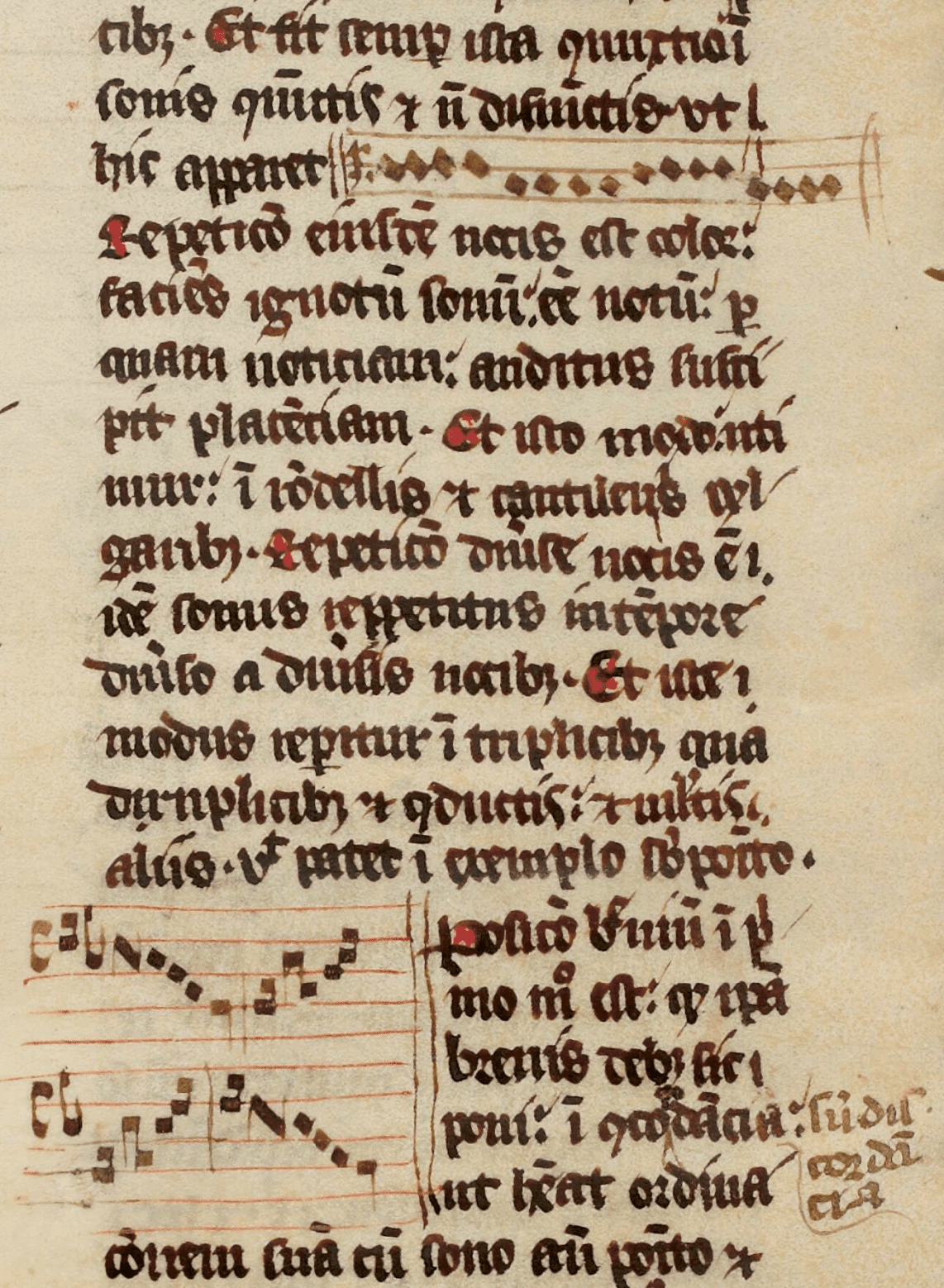

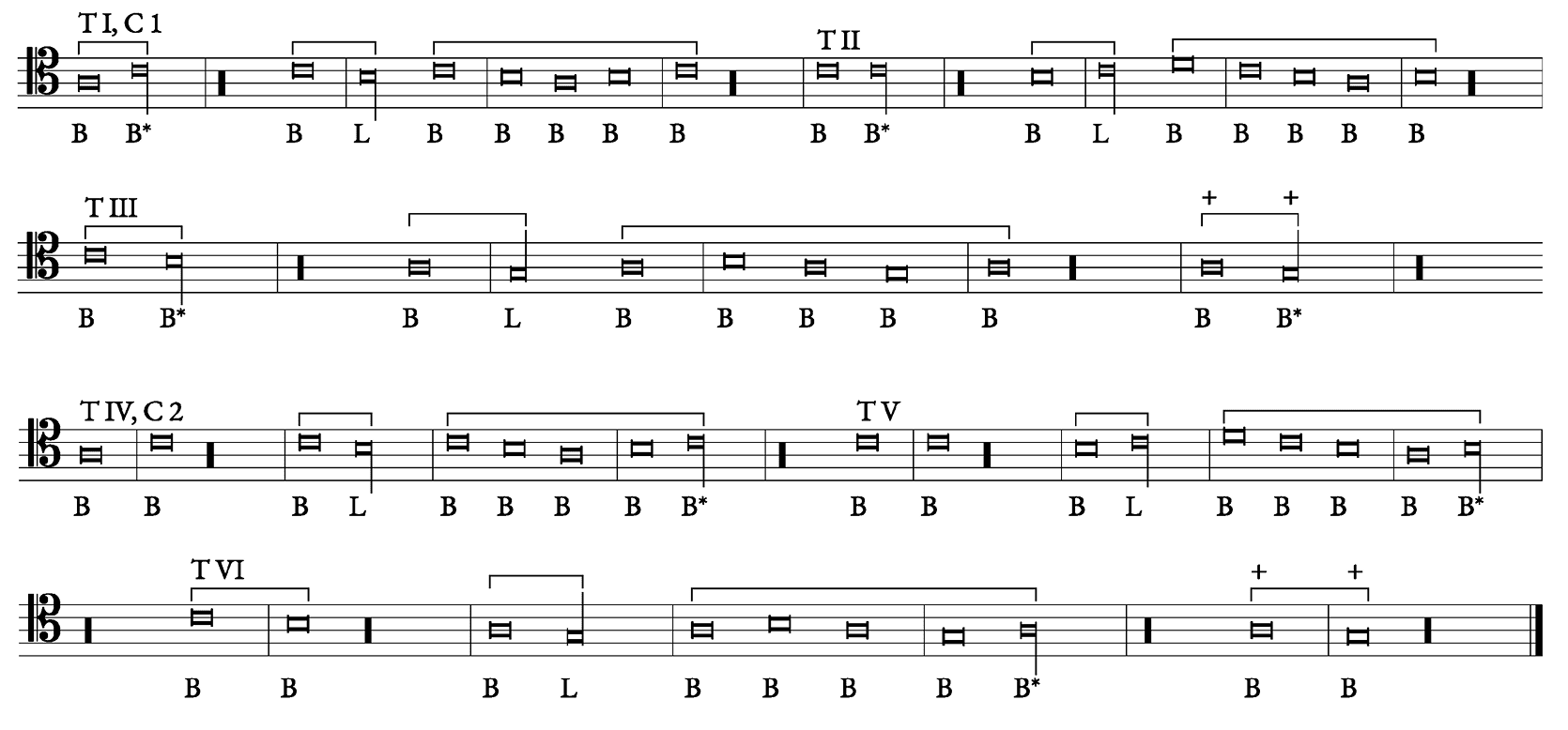

Илл. 1. Иоанн де Гарландия. «De musica mensurabili positio». BnF, Ms lat. 16663, f. 75 v.

Fig. 1. Johannes de Garlandia. “De musica mensurabili positio.” BnF, Ms lat. 16663, f. 75 v.

Фото: gallica.bnf.fr

Латинское слово «talea» буквально означает «прут», «кол» или «побег», «саженец» [2, 949] 2. Оно употреблялось теоретиками музыки на протяжении XIV и XV веков в разных значениях, но всегда в паре с термином «color» («украшение», «орнамент»). Со второй четверти XIII столетия, то есть на этапе, предшествующем расцвету так называемого изоритмического мотета, в музыкально-теоретических трудах слово «color» выступает как синоним «pulchritudo» («красота», «украшение»). Именно такое его употребление встречается в текстах Иоанна де Гарландии и Анонима IV Кусмакера. К примеру, Гарландия пишет, что диссонансы иногда ставятся перед несовершенными консонансами 3 «ради расцвечивания или красоты музыки» [17, 74] 4. Как указывает А. Заярузная [28, 24], связь между этим значением слова «color» и более узким, относящимся к повторяемости ритмической и/или мелодической структур, что характерно для теории XIV века, можно найти в переработке трактата Гарландии «Положение о мензуральной музыке» (датируется 1272–1304 годами) 5. В конце труда добавлен пассаж о колоре. Определив данное понятие как «красоту звука или то, что мы слышим и что доставляет удовольствие слуху» 6, автор уточняет, что эта красота достигается четырьмя способами, так или иначе связанными с повторностью:

- с помощью повторяющихся мелодических орнаментаций («Aut sono ordinato…») 7;

- с помощью быстрых репетиций на одной высоте («aut in florificacione soni…»).

- за счет повторений в тех же голосах (как в ронделях и светских песнях) («aut in repeticio eiusdem vocis...»);

- с помощью обмена голосами в многоголосной музыке («uel diuerse») [28, 24–25].

Более поздние определения значительно сузили значение термина. Теоретики XIV — начала XV века, как правило, понимают под ним повторяемость ритмической структуры; при этом некоторые авторы разделяют мелодический (колор) и ритмический (талья) параметры повторения.

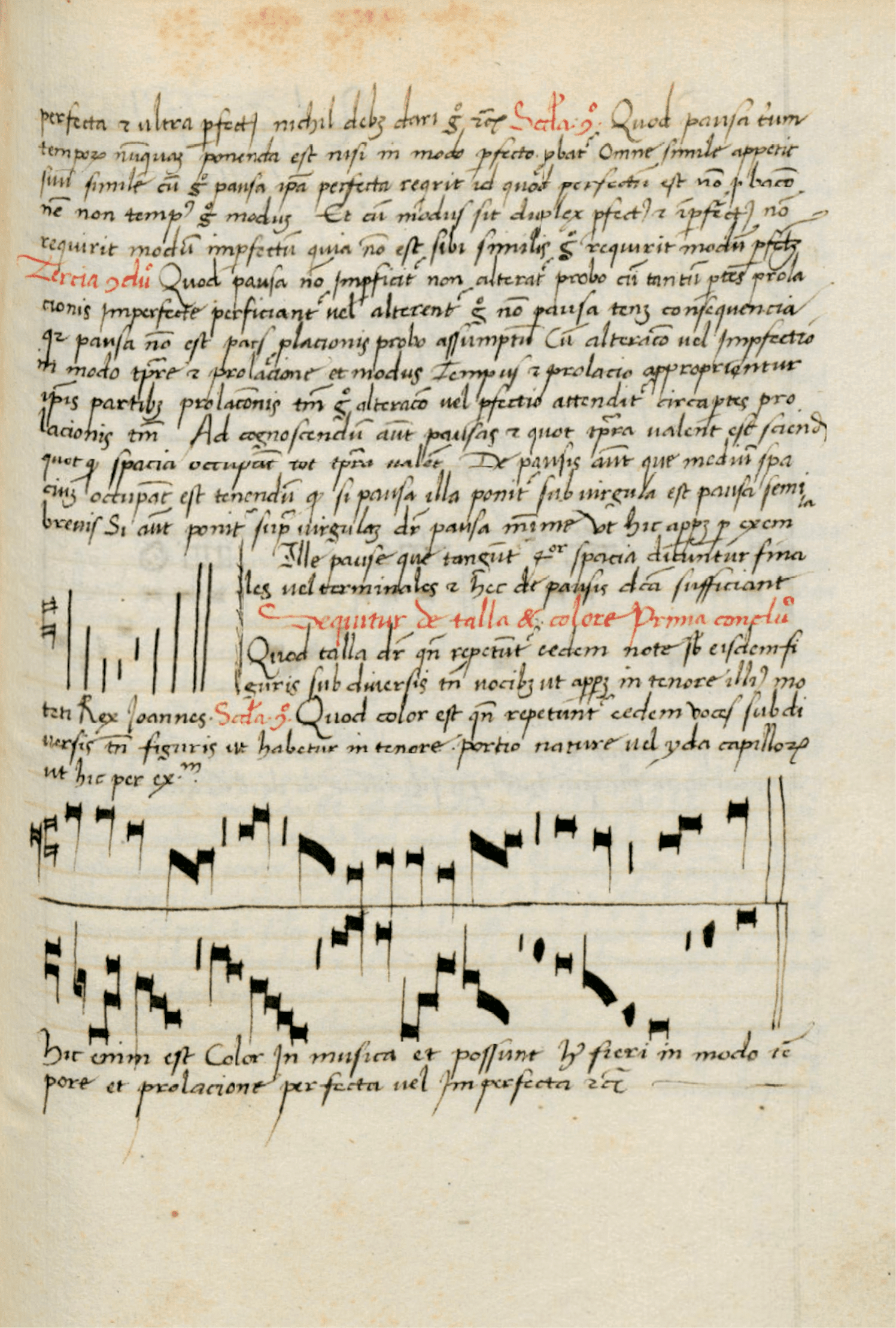

Как отмечает А. Заярузная, наиболее последователен в данном отношении Аноним V Кусмакера. В трактате «Искусство размеренного пения» («Ars cantus mensurabilis», последняя четверть XIV века) он дает определения колора и тальи, близкие современному, установившемуся в XX столетии словоупотреблению [28, 25].

Prima conclusio:

quod talla dicitur quando repetuntur eedem note sub eisdem figuris sub diversis tamen vocibus, ut apparet in tenore illius motecti Rex Iohannes.

Secunda conclusio:

quod color est quando repetuntur eedem voces sub diversis tamen figuris, ut habetur in tenore Portio nature vel Ida capillorum <...>

Sic enim est color in musica, et possunt hec fieri in modo, tempore, et prolatione perfecta vel imperfecta [6, 254–256].

Первый вывод:

тальей называется повторение тех же нот с теми же фигурами 8, но с другими звуками, как в теноре мотета «Rex Iohannes».

Второй вывод:

колором называется повторение тех же звуков, но с другими фигурами, как в теноре [мотета] «Portio nature» или «Ida capillorum» <...>

Таков колор в музыке, и они (колор и талья. — Л. С.) могут возникать в модусе, темпусе и пролации, перфектных или имперфектных.

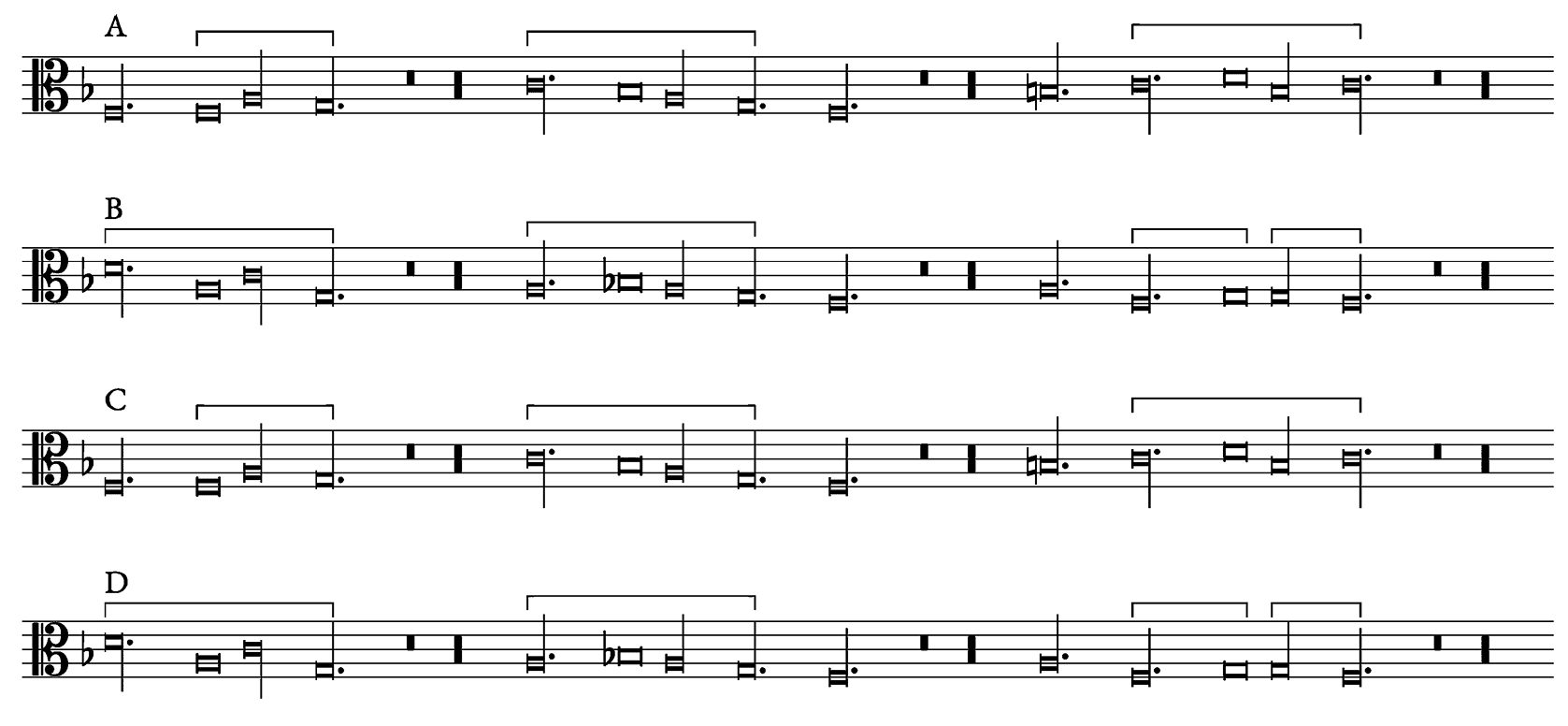

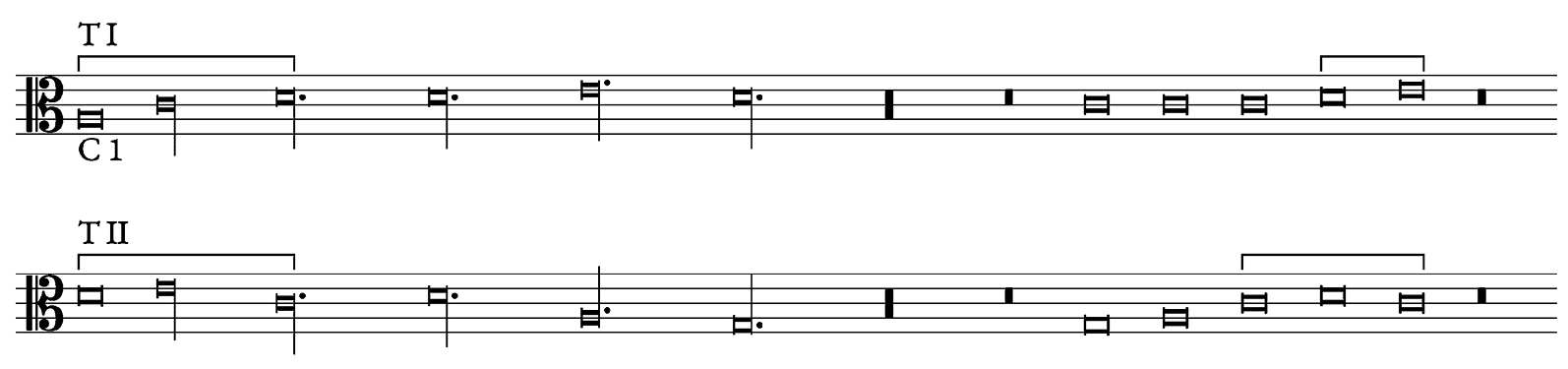

В качестве примера для тальи Аноним V приводит мотет, тенор которого включает в себя пять повторов тальи и два — колора (см. верхний нотный стан на илл. 2) 9; для колора — анонимный мотет «Ida capillorum matris / Portio nature, precellentis / Ante tronum trinitatis», где краткий тенор звучит четыре раза с уменьшением пропорций 6 : 4 : 3 : 2 10 (см. нижний нотный стан на илл. 2). Примечательно, что в данном случае повторение одних и тех же по начертанию ритмических фигур с пропорциональным уменьшением или сменой мензуры тальей не считается. При этом в следующей главе анонимный автор вновь обратился к мотету «Rex Iohannes», приводя его фрагменты как пример диминуирования (!) 11. Иными словами, в «Ida capillorum» теоретик усматривает лишь мелодическое повторение — колор, оставляя за скобками ритмическую реитерацию с пропорциональным уменьшением; при этом в «Rex Iohannes», теноровая партия которого проводится вновь с диминуированием, он подмечает только ритмическую репетицию — талью. По всей видимости, причина тому — структурные отличия нижних голосов мотетов. Пользуясь современной терминологией: в «Ida capillorum» талья и колор неотделимы друг от друга, и для Анонима V на первое место в таком случае выходит мелодическая повторность; в «Rex Iohannes» колор включает в себя две тальи, то есть первичной архитектонической особенностью становится именно ритмическое остинато.

Илл. 2. Аноним V Кусмакера. «Ars cantus mensurabilis mensurata per modos iuris». Plut. 29.48, f. 82 r.

Fig. 2. Coussemaker’s Anonymous V. “Ars cantus mensurabilis mensurata per modos iuris.” Plut. 29.48, f. 82 r.

Фото: tecabml.contentdm.oclc.org

Приблизительно в то же время схожее определение дал авиньонский теоретик Иоанн Пипарди (Johannes Pipardi) 12 в трактате «Об искусстве пения» («De arte cantus»). Обращает на себя внимание определение колора в «узком смысле». Фраза «колор — повторение тех же звуков даже при иных фигурах» подразумевает, что в данную категорию попадают случаи реитерации мелодии как с разным (то, что мы сегодня именуем изомелией), так и с одинаковым ритмическим рисунком (остинато в нынешнем понимании).

Item nota quod color in musica largo modo dicitur quando eaedem voces vel eaedem figurae in eodem cantu plures repetuntur sed corto modo color quando repetuntur eaedem voces etsi sint diversarum figurarum. Et tunc quando repetuntur eaedem figurae etiam si sint diversarum notarum hoc vocatur taylla, et ista differentia servatur in pluribus tenoribus motetorum etiam [12, 122].

Также заметь, что колором в музыке, в широком смысле, называется многократное повторение тех же звуков или тех же фигур в том же голосе. В узком смысле колор — повторение тех же звуков даже при иных фигурах. И тогда, когда те же фигуры повторяются даже при других нотах, это называется тальей и это различие сохраняется во многих тенорах мотетов.

По всей видимости, самые ранние определения колора и тальи даны в трактате «Книжечка о мензуральном пении» («Libellus cantus mensurabilis», также известен под названием «Ars practica mensurabilis cantus»), приписываемом Иоанну де Мурису (ок. 1340). Труд оказал большое влияние на современников и последователей. Мурис — очевидный рекордсмен по числу цитирований, когда речь заходит о колоре и талье.

Unde color in musica vocatur similium figurarum unius processus pluries repetita positio in eodem cantu. Pro quo nota, quod nonnulli cantores ponunt differentiam inter colorem et tallam: nam vocant colorem, quando repetuntur eedem voces, tallam vero, quando repetuntur similes figure et sic fiunt diversarum vocum. Que differentia, licet servetur in quampluribus tenoribus motetorum, non tamen servatur in ipsis motetis [7, 78].

Последовательность фигур, повторенная несколько раз в одном голосе, называется колором. При этом заметь, что некоторые певцы проводят различие между колором и тальей: они называют колором повторение тех же звуков. Тальей же — повторение фигур, и таким образом они возникают на разных звуках. Это различие хоть и сохраняется во многих тенорах мотетов, но не сохраняется в самих мотетах 13.

Для самогó теоретика термин «колор» первостепенен и означает последовательность ритмических фигур, повторяющуюся несколько раз в одном голосе. При этом он отмечает, что «некие певцы» разделяют колор и талью. Последнее можно понять по-разному. С одной стороны, такое определение напоминает высказывание Анонима V, который четко разграничивает высотный и ритмический параметры. Но А. Заярузная считает, что определение «колор — это повторение тех же звуков» следует понимать как «повторение звуков и ритма» [28, 31], на что, по ее мнению, указывает следующее далее предложение: «Это различие хоть и сохраняется в некоторых тенорах мотетов, но не сохраняется во всем мотете». Иными словами, ритмический параметр — неотъемлемая часть колора (о чем говорится в первой части определения) даже при наличии мелодической повторности. В таком случае колор «певцов» представляет собой мелодико-ритмическое остинато.

Свое утверждение Заярузная подкрепляет примером: теноровой партией анонимного мотета «Post missarum / Post misse» из кодекса Ivrea 14, в котором благодаря повторению звуков из хорального источника образуется два колора, в то время как ритмическая последовательность, организующая тенор, имеет четыре проведения (четыре тальи). Вследствие этого высотный рисунок не совпадает в первом и втором ритмических периодах, но идентичен в периодах A и C, B и D, что и позволяет увидеть разделение между колором и тальей, существующее по мнению «певцов» (см. пример 1 15).

Пример 1. Тенор мотета «Post missarum / Post misse»

Example 1. Tenor of “Post missarum / Post misse” motet

Безусловно, в пропорции колор — талья = 1 : 2 или 2 : 4, как в «Post missarum / Post misse», такая трактовка имеет смысл. Но если обратиться к нередко встречающимся образцам, в которых звуковысотный повтор накладывается на ритмический в пропорции 2 : 3 (или 2 : 5, как в упомянутом ранее «Rex Karole»), возникает естественный вопрос: как бы «певцы» назвали повторяющуюся мелодию, ритмизованную по-разному? Каким бы ни было мнение безымянных певцов, идея разделить параметры представляется релевантной практике XIV века. Более того, именно в таком понимании дефиниции Псевдо-Муриса являются универсальными и охватывают все самые распространенные случаи репетитивности в мотете Арс нова. Повторяющиеся ритмические структуры при изменении высот, будь то в теноре или верхних голосах, можно обозначить как колор; наличие обоих параметров сегментирует теноровые партии на колор и талью. Подобная трактовка предлагается в переработке трактата Псевдо-Муриса, осуществленной предположительно Госкальком около 1375 года (известна также под названием «Третий трактат из Беркли»). В ней уточняется, что колор — это повторение тех же звуков (как сказано у Псевдо-Муриса) с возможностью изменения ритма, то есть ритмическая репетиция не является в данном случае некой «базовой настройкой».

Ultimo de colore volo facere mencionem. Unde color in musica dicitur earumdem vel similium figurarum unius processus pluries repetita posicio in eodem cantu. Pro quo notandum est quod nonnulli cantores ponunt differenciam inter colorem et tailliam. Nam colorem vocant quando repetuntur eedem voces, eciam si fuerint diversarum formarum. Tailliam vero quando repetuntur similes figure, eciam si sint diversarum vocum. Que differencia licet in quampluribus motetorum tenoribus observetur, non tamen observatur in ipsis motetis, ut in eis liquide est videre [26, 180, 182].

Наконец, я хотел бы упомянуть о колоре. Последовательность одних и тех же, или одинаковых, фигур, повторяющаяся несколько раз в одном голосе, называется колором. Про это нужно заметить, что некоторые певцы проводят различие между колором и тальей. Так, колором они называют повторение тех же звуков, даже если бы они были другой формы 16. Тальей — когда фигуры повторяются, даже если на других звуках. Это различие хоть и наблюдается в некоторых тенорах мотетов, но не наблюдается в самих мотетах, как отчетливо можно в них увидеть.

Единого мнения о том, как соотносятся между собой понятия «колор» и «талья», не сложилось и к началу XV века. Около шестидесяти лет спустя трактовкой определения Муриса занялся итальянец Просдочимо де Бельдоманди. В «Толкованиях практического трактата о мензуральном пении Иоанна де Муриса» («Expositiones tractatus practice cantus mensurabilis Johannis de Muris», около 1404 года) он воспроизвел текст Псевдо-Муриса с собственными комментариями и примечаниями (в цитируемом фрагменте они вводятся всякий раз ремаркой «supple» — «дополни»):

De prima ergo parte dicit: pro quo scilicet supradicto nota, quod licet supple nullam ponam differentiam inter colorem et taleam, tamen aliqui cantores inter ipsa ponunt differentiam, nam pro quia, quia vocant colorem quando repetuntur voces similes solum supple et non figuree similes, taleam vero supple vocant quando repetuntur similes figuree supple solum et non voces similes, et sic fiunt figuree diversarum vocum [23, 217].

Итак, о первой части он говорит: «по поводу вышесказанного следует заметить, что (можно дополнить: „хотя я и не делаю никакого различия между колором и тальей, тем не менее“) некоторые певцы различают их. Ибо колором они называют повторение звуков (дополни: „лишь их, а не фигур“), тальей (дополни: „они называют“) повторение фигур (дополни: „лишь их, а не звуков“) и потому фигуры возникают на разных звуках».

Обозначив два взгляда на проблему (трактовка Муриса и «певцов»), Просдочимо предлагает третий, принадлежащий aliqui moderni (некоторым современным музыкантам):

Est tamen sciendum, quod aliqui moderni ulterius speculantes nulli istarum opinionum in totum contradicere volentes, eo quod ambe fuerant magistrorum non parum expertorum in arte ista, terciam invenerunt opinionem quodammodo mediam inter opiniones iam recitatas.

Volunt namque moderni isti contra Iohannem de Muris qui nullam ponebat differentiam inter colorem et taleam sed ipsa esse unum et idem reputabat, quod aliqualis sit differentia inter colorem et taleam et per hoc conveniunt cum aliis cantoribus qui etiam inter ipsa ponebant differentiam. Volunt etiam isti moderni, quod in colore fiat repetitio similium figurarum et per hoc conveniunt cum Iohanne de Muris, ut patet in sua descriptione coloris, et se discrepant ab aliis cantoribus qui volebant in colore fieri repetitiones solum similium vocum. Item volunt, quod in colore fiat repetitio similium vocum et per hoc conveniunt cum aliis cantoribus et discrepant se a Iohanne de Muris, ut visum est. Item volunt, quod in talea fiat repetitio solum similium figurarum et per hoc conveniunt tam cum Iohanne de Muris quam cum aliis cantoribus de alia opinione.

In summa ergo volunt isti moderni talem esse differentiam inter colorem et taleam, quoniam in colore fit repetitio similium vocum et similium figurarum, in talea vero fit repetitio solum similium figurarum. Secundam vero ponunt differentiam talem, quia dicunt colorem fieri cum medio interposito inter unam repetitionem et aliam, taleam vero fieri sine aliquo medio, et per hoc tales ponunt descriptiones de ipso colore atque talea. Et primo de colore talem ponunt diffinitionem: color est unus processu similium figurarum atque similium vocum repetitus pluries in medio alicuius cantus secundum eundem ordinem et cum aliquo medio. Taleam vero sic describunt: talea est unus processus solum similium figurarum repetitus pluries in aliquo cantu secundum eundem ordinem et absque medio [23, 218–219].

Следует, однако, знать, что некоторые современные музыканты, продолжая размышления и не желая полностью противоречить ни одному из этих мнений — поскольку оба они принадлежат мастерам весьма опытным в этом искусстве, — выдвинули третье мнение, в некотором роде среднее между уже приведенными.

Эти современные музыканты полагают — вопреки Иоанну де Мурису, который не проводил никакого различия между колором и тальей, считая их одним и тем же, — что существует некое различие между колором и тальей, и в этом они согласны с другими певцами, которые также проводили это различие. Эти современные музыканты также полагают, что в колоре должно быть повторение фигур, и в этом они соглашаются с Иоанном де Мурисом (что ясно из его описания колора) и расходятся с другими певцами, которые полагают, что в колоре повторяются только звуки. Также они полагают, что в колоре должны повторяться звуки, и в этом они соглашаются с другими певцами и расходятся с Иоанном де Мурисом, как уже было показано. Также они полагают, что в талье должны повторяться только фигуры, и в этом они соглашаются как с Иоанном де Мурисом, так и с другими певцами, [придерживающимися] иного мнения.

Таким образом, в целом, эти современные музыканты полагают, что различие между колором и тальей таково: в колоре повторяются звуки и фигуры, в талье же — только фигуры. Они проводят и другое различие: колор, по их мнению, возникает, когда между одним повторением и другим внедряется другой [материал], а талья — когда не внедряется. Исходя из этого, они дают следующие определения и самому колору, и талье. И сначала они дают такое определение колору: колор — последовательность фигур и звуков, повторенная многократно в середине какого-нибудь голоса, в том же порядке и чем-то перемежающаяся. Талью же описывают так: талья — последовательность только фигур, повторенная многократно в каком-нибудь голосе, в том же порядке и ничем не перемежающаяся.

Первое определение «современных музыкантов» согласуется с трактовкой колора «певцов», предложенной Заярузной: в колоре повторяются звуки и фигуры, в талье же — только фигуры. Второе, очевидно, корреспондирует практике, которую ныне принято обозначать как «изопериодика» или «секциональная изоритмия», понятием близким, но не тождественным. «Колор — последовательность фигур и звуков, повторенная многократно в середине какого-то голоса, в том же порядке и чем-то перемежающаяся» — явно отсылает к периодическим структурам верхних голосов мотетов, с той лишь поправкой, что на практике повторы ритмической структуры бывают редко сопряжены с возвращением мелодии.

Просдочимо, оставивший после себя немалое научное наследие, в период с 1404 по 1428 год шесть раз возвращался к понятиям колора и тальи. В 1412 году в «Трактате о практике мензурального пения, принятой у итальянцев» («Tractatus practicae cantus mensurabilis ad modum italicorum») он пишет:

Nunc de colore sive talea quod idem est determinare sequitur; unde color sive talea in musica est repetitio similium figurarum vel similium vocum pluries reperta in aliquo cantu ex qua diffinitione colligere potes quomodo duplex est color sive talea, quoniam quedam est in qua fit repetitio solum similium figurarum, et quedam est in qua fit repetitio solum similium vocum, et potest addi tertia que est illa in qua fit repetitio similium vocum et similium figurarum simul [24, 247].

Далее речь пойдет о колоре или талье, что то же самое. Колор, или талья, в музыке — повторение одинаковых фигур или звуков, многократно встречающееся в каком-либо голосе; из этого определения ты можешь заключить, что колор, или талья, бывает двояким, потому что в одной [музыке] повторяются только фигуры, в другой — только звуки. Можно добавить и третью, когда повторяются звуки и фигуры одновременно.

С одной стороны, Просдочимо не делает различий между колором и тальей, всякий раз объединяя их союзом «или». С другой — признает разделенность мелодического и ритмического параметров, выявляя несколько «разновидностей музыки». Два из них в целом соответствуют современному пониманию колора и тальи: повторяемость только лишь высот или ритмического рисунка обособленно. Далее добавляется третий вид: «повторение и подобных звуков, и фигур одновременно». Судя по всему, под это определение попадают лишь случаи регулярного мелодико-ритмического остинато. Примечательно, что с точки зрения современной теории музыки подобную структуру едва ли можно причислить к технике изоритмии.

Текст Псевдо-Муриса трактует также итальянец Уголино Орвиетский в своем трактате «Объяснение науки музыки» («Declaratio musicae disciplinae», ок. 1430). Данное Псевдо-Мурисом определение колора Уголино Орвиетский дополнил важным указанием: «mensurarum modi, temporis et prolationis ordine non dimisso» («не нарушая порядка мензур модуса, темпуса и пролации»), которое можно понять как запрет на смену мензур на различных уровнях при повторе колора. И если вышеобозначенное толкование преподнесено теоретиком в качестве собственных размышлений, то его вмешательство в определение колора, согласно «певцам», никак не обозначено. Уголино дополнил оригинальную дефиницию важным смысловым компонентом: «колором они называют повторение одинаковых звуков и фигур», что тождественно пониманию той же категории «некоторыми современными музыкантами»» из трактата Просдочимо.

Весьма соответствует духу времени замечание Уголино, касающееся распространения принципа разделения колора на две составляющие во всех голосах мотета, что весьма закономерно: трактаты Муриса и Уголино разделены почти столетием. За это время композиционная структура мотета претерпела изменения. Репетитивный процесс в первой половине XV века зачастую распространялся на многоголосие полностью, что в современной науке обычно определяется как панизоритмия.

De colore in musica: Capitulum decimum

Sequitur de colore, unde color in musica est vel vocatur similium figurarum unus processus pluries repetitus in eodem cantu.

Haec est decima pars et ultima sive decimum capitulum et ultimum huius tractatus musicae mensuratae magistri Iohannis de Muris, in quo auctor tractat de colore qui fit in musica mensurata, et bene sequitur hoc capitulum ad praecedentia, quia cum capitulum praecedens sit et tractet de diminutione, quae quoddam est accidens musicae mensuratae, sequi rationabiliter debet aliud accidens ipsi musicae mensuratae quod accidens est ipse color sive ipsa talea, quae non essentialiter sed accidentaliter contingunt ipsi musicae. Et ideo dicit auctor, sequitur supple capitulum de colore, in quo capitulo auctor ponit diffinitionem coloris musicalis, dicens, unde color in musica est vel vocatur unus processus similium figurarum pluries repetitus in eodem cantu.

Circa quam diffinitionem notandus est processus similium figurarum, et cetera, quia cantores volentes in cantibus suis colorem facere, cantus suos eo modo distinguunt. Nam quarundam figurarum, ut puta longarum, brevium, semibrevium, minimarum, et cetera, facto processu easdem figuras pluries repetunt seriatim. Huiusmodi autem repetitio voluntaria est, mensurarum modi, temporis et prolationis ordine non dimisso, quo etiam pausarum modus servatur, repetuntur ergo figurae, id est, notae et pausae, bis, ter vel quater ad componentis voluntatem quae repetitio color in musica nuncupatur. Coloratur enim musica, id est, decoratur, tali colore quo intuentium oculis et audientium auribus praesentatur decora.

Posita superius coloris diffinitione ponit hic auctor quandam differentiam quam suo tempore faciebant cantores inter colorem et taleam, color enim, ut dictum est, est similium figurarum plurima repetitio. Haec autem repetitio potest fieri per similes figuras earundem vocum et per similes figuras diversarum vocum. Repetitionem per similes figuras earundem vocum vocabant quidam cantores colorem, sed repetitionem per similes figuras diversarum vocum vocabant taleam, cuius taleae diffinitionem non posuit auctor quia de ipsa differentia non curavit. Et ideo dicit auctor in textu, nota quod aliqui cantores ponunt differentiam inter colorem et taleam, nam vocant colorem quando voces et similes in figuris repetuntur, sed ipsi vocant taleam quando similes figurae repetuntur et non similes voces, et sic fiunt figurae diversarum vocum. Stat ergo color in processu plurium figurarum similium vocum pluries repetito. Sed talea in processu solum plurium figurarum etiam pluries repetitio et non vocum similium <…>.

Sed quamvis ii cantores antiqui solum in motetorum tenoribus colore et talea uterentur, moderni tamen perspicacius intelligentes his coloris et taleae differentiis in tenoribus, superioribus atque contratenoribus mensurarum ordine servato utuntur [27, 264–266].

О колоре в музыке: глава десятая

В ней речь пойдет о колоре. Колором в музыке является или зовется последовательность фигур, повторяющаяся несколько раз в одном голосе.

Это десятая, последняя часть, или же десятая, последняя глава, трактата о размеренной музыке магистра Иоанна де Муриса, в которой автор повествует о колоре, который бывает в размеренной музыке. Эта глава удачно следует за предыдущей, поскольку предыдущая глава повествует о диминуции, которая является акциденцией 17 размеренной музыки, поэтому за ней логично должна следовать [глава] о другой акциденции размеренной музыки. Этой акциденцией является колор или талья, которые встречаются в музыке не по необходимости, но при случае. И потому автор говорит: «(добавь: „в этой главе“) речь идет о колоре». В той главе автор дает определение музыкального колора, говоря, что колором в музыке является или же зовется последовательность фигур, повторяющаяся несколько раз в одном голосе.

В этом определении следует отметить [фразу] «последовательность одинаковых фигур» и так далее, потому что певцы, желающие в своих напевах сделать колоры, тем самым свои напевы делят на части. Составив последовательность из фигур, например, лонг, бревисов, семибревисов, миним и так далее, они повторяют их несколько раз одну за другой. Однако такого рода повторение осуществляется намеренно, без нарушения порядка мензур модуса, темпуса и пролации; сохраняется даже порядок пауз. Таким образом, фигуры (то есть ноты и паузы) повторяются — дважды, трижды или четырежды — по желанию сочиняющего, и это повторение в музыке называется колором. Действительно, музыка колорируется, то есть украшается таким цветом, что предстает прекрасной для глаз смотрящего и для ушей слушающего.

Дав выше определение колору, автор рассказывает о некоем различии, которое делали между колором и тальей певцы его времени. Колор, как сказано, — многократное повторение одинаковых фигур. Это повторение, в свою очередь, может происходить как с одинаковыми звуками, так и с разными. Повторение с одинаковыми звуками некие певцы называли колором, а повторение с разными — тальей. Определения талье автор не дал, потому что о самом различии [между колором и тальей] не заботился. И потому в тексте автор говорит: «обрати внимание, что некоторые певцы проводят различие между колором и тальей; так, колором они называют повторение одинаковых звуков и фигур, тальей же — когда повторяются одинаковые фигуры, но не звуки, и таким образом фигуры возникают с разными звуками». Итак, колор — последовательность нескольких фигур с одинаковыми звуками, повторенная несколько раз. А талья — последовательность только фигур, также многократно повторенная, но не звуков. <…>

Но, хотя прежние певцы использовали колор и талью только в тенорах мотетов, нынешние же знатоки, более прозорливо используют разницу между колором и тальей в тенорах, верхних [голосах], а также контратенорах, чтобы они [колор и талья] служили мензуральному порядку.

Как видно из рассмотренных текстов, термин «колор» в средневековых трактатах имел приоритет. Им оперировали все теоретики без исключения, а техника письма порой определялась с помощью глагола «coloro» (лат. красить, окрашивать) и его дериватов. Показательным в данном отношении является небольшое руководство Эгидия Муринского «О способе сочинения теноров мотетов» («De modo componendi tenores motetorum» третья четверть XIV века), открывающееся следующим пассажем:

Primo accipe tenorem alicuius antiphone vel responsorii vel alterius cantus de antiphonario; et debent verba concordare cum materia de qua vis facere motetum; et tunc recipe tenorem, et ordinabis et colorabis secundum quod inferius patebit de modo perfecto vel imperfecto [19, 18].

Сперва возьми тенор из какого-либо антифона или респонсория, или другого напева антифонария; и слова должны согласовываться с материалом 18, из которой ты желаешь сделать мотет; и тогда обратись вновь к тенору. А дальше приводи его в порядок и колорируй в согласии с тем, что будет сказано ниже о перфектном и имперфектном модусах.

Изучив многочисленные толкования понятий «колор» и «талья» в средневековых текстах о музыке, Заярузная приходит к выводу: трактовки Анонима V, Иоанна Пипарди и Госкалька, столь близкие современному пониманию терминов, не являются ведущими для аутентичной теории. Она заявляет: «Преобладание этих (то есть в пользу обратного. — Л. С.) свидетельств заставляет меня избегать использования [понятия] color как синонима „теноровой мелодии“ далее <…>». Рассуждая о первостепенности сегментирования целого посредством ритмической, а не мелодической повторности в понимании композиторов Арс нова, об отсутствии ограничения диспозицией колора лишь теноровым голосом и, наконец, о процессуальности, заложенной в существительные «колор» и «талья», исследовательница решает в собственной работе (посвященной анализу структуры верхних голосов мотетов) от них отказаться, взамен — использовать более нейтральное «блок». Им она обозначает многоголосные построения, границы которых измеряются теноровыми тальями [19, 38–41].

По мере угасания практики колорирования мотетов, в ренессансных музыкальных текстах постепенно прекратились упоминания о ней. Как указывает Ф. Шмитц-Гропенгайсер [25, 10], важную роль для последующих столетий сыграли дефиниции колора и тальи, предлагаемые Иоанном Тинкторисом в «Определителе музыкальных терминов» (около 1473–1475). «Колор — тождество участков, возникающих в одном и том же голосе сочинения в отношении формы и длительности нот, а также их пауз» [4, 593]; «талья — тождество участков, находящихся в одном и том же голосе сочинения в отношении названия, высоты и длительности нот, а также пауз» [4, 621]. Авторы словарей XIX века почти дословно цитировали Тинкториса. Так, талья в данных ими определениях связана с повторением одновременно и ритма, и звуковысотности, в то время как колор — с реитерацией только ритма 1919. Поворот к современному, конвенциональному пониманию терминов произошел, по всей видимости, в первой четверти ХХ века. К примеру, в исследовании 1927 года, посвященном мотетам Франко Кёльнского и Филиппа де Витри, Г. Бесселер переводит определение колора из «Книжечки» Псевдо-Муриса («Color in musica vocatur similium figurarum unius processus pluries repetita positio in eodem cantu») следующим образом: «Колором называется многократное изоритмическое повторение построения в пределах одного голоса» [10, 210]. Далее, обратившись к толкованию колора и тальи «певцами», он устанавливает значения данных понятий: колор — мелодическое остинато, талья — ритмическое. Это разделение параметров музыковед проиллюстрировал нотным примером — тенором мотета «Trop ay dure / Par sauvage» из кодекса Ivrea, снабдив его привычными для современной науки указаниями на повторы колора и тальи (см. пример 2 [10, 211]).

Пример 2. Тенор мотета «Trop ay dure / Par sauvage» из статьи Г. Бесселера [10, 211]

Example 2. Tenor of “Trop ay dure / Par sauvage” motet from H. Besseler’s article [10, 211]

Перевод выражения «similium figurarum unius processus pluries repetita» как «изоритмическое повторение» обусловлен исследованиями учителя Бесселера — Ф. Людвига. М. Бент изучила историю возникновения термина, а также эволюцию его понимания [9].

Не прибегая к понятиям «color» и «talea», Людвиг в 1904 году [22, 223–224] использовал слово «isorythmie» для описания одинаковых, не диминуированных ритмических последовательностей при изменяющейся мелодической линии в среднем голосе мотета XIII века «On parole / A Paris / Frese nouvele». Приставка «изо-» (греч. ἴσος — равный, одинаковый, подобный [1, 223]) точно отразила суть композиционной структуры голоса. Важно, что по отношению к теноровой партии термин в данной статье не применяется, поскольку в ней повторяются и ритмическая, и мелодическая структуры.

В том же году Й. Вольф в книге «История мензуральной нотации (1250–1460) обратил внимание на ритмическое уменьшение в теноровых партиях многих мотетов Гильома де Машо. В рецензии на издание Людвиг избрал строгий подход к терминологии и определил раздел сочинения (а именно мотета Машо «Fine Amour / He! Mors / Quare») с диминуированием в теноре как «ритмически измененный» [20, 622].

В 1910 году структуру верхних голосов в анонимном мотете XIII века «Amor vincens omnia / Marie preconio / Aptatur» Людвиг охарактеризовал как «изоритмию периодов верхних голосов» («Isorythmie der Oberstimmenperioden» [21, 444]), имея в виду построения с похожим, но не одинаковым ритмом. Позже Бесселер назвал это явление «изопериодикой» [10, 201]. Наконец, Людвиг впервые поставил изоритмический мотет в один ряд с такими жанрами, как мадригал, баллада и качча. Сделал он это в 1924 году в главе о Средневековье, написанной для «Руководства по истории музыки» под редакцией Г. Адлера 20.

В своих трудах Бесселер обращался с термином гораздо более свободно, применяя его к абсолютному большинству французских мотетов XIV века; создателем (Schöpfer) жанра он считал Филиппа де Витри [10, 195]. Изоритмические мотеты Бесселер разделил на две категории: «einfach» («простые», то есть одночастные, без диминуирования) и «zweiteilig» («двухчастные», с диминуированием). Значение введенного им в научный обиход термина «изопериодика» впоследствии пояснила Урсула Гюнтер: «<…> верхние голоса [мотета] лишь в общих чертах следуют структуре нижних или имеют всего несколько ритмически идентичных тактов в каждом теноровом периоде» [13, 29]. В отличие от некоторых исследователей, Гюнтер относила к изоритмическим лишь те композиции, в которых верхние голоса — так же как и тенор — имеют несколько повторов колора и тальи. В. Апель, в свою очередь, назвал это явление панизоритмией [5, 139] и отнес его к мотетам первой половины XV века. По отношению к более ранним образцам жанра ученый предпочитал говорить о «приблизительной панизоритмии» («approximate pan-isorhythm») — изопериодике, секциональной изоритмии или их комбинации [5, 139–141].

Чтобы систематизировать терминологию и сделать ее более строгой, Бент предлагает дополнить термин «изоритмия» (понимаемый как последовательность ритмических фигур, повторяющихся идентично при изменяющейся мелодии) двумя новыми. Поскольку тождество периодов часто нарушается — пропорциональными ритмическими преобразованиями или вследствие особенностей прочтения мензуральной нотации (смена мензуры, изменение правил альтерации и перфекции длительностей), — Бент вводит понятия «гоморитмии» и «гомеоритмии» [9, 123]. Первое относится главным образом к пропорциональному диминуированию тальи во вторых частях многих мотетов начиная со времени Машо. Второе явление встречается довольно редко и заключается в «подобии» последовательностей длительностей вместо их полного сходства. В обоих случаях визуально имеет место «гомография»: повторы варьируются при сохранении нотационной формы [9, 122].

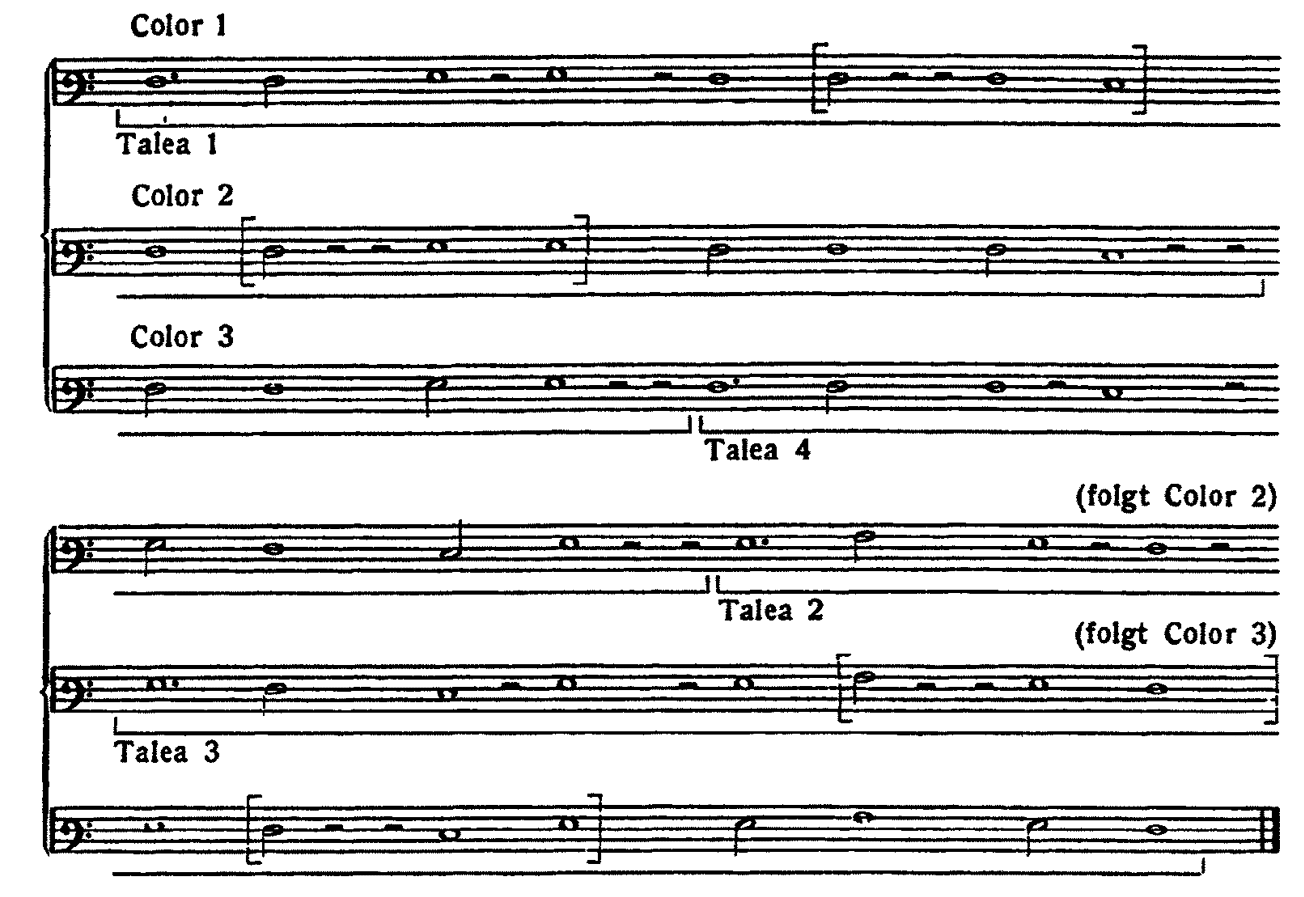

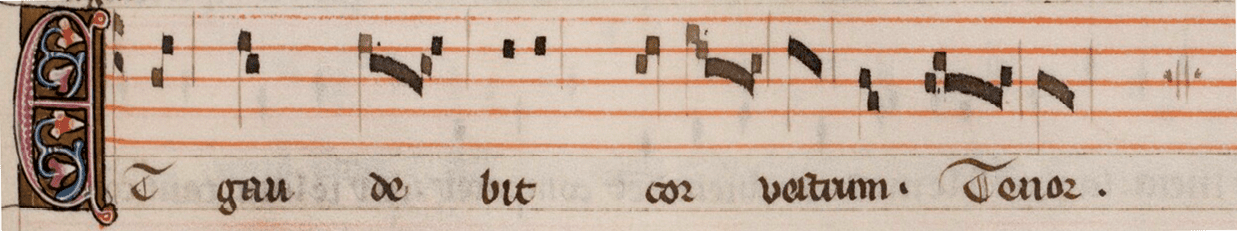

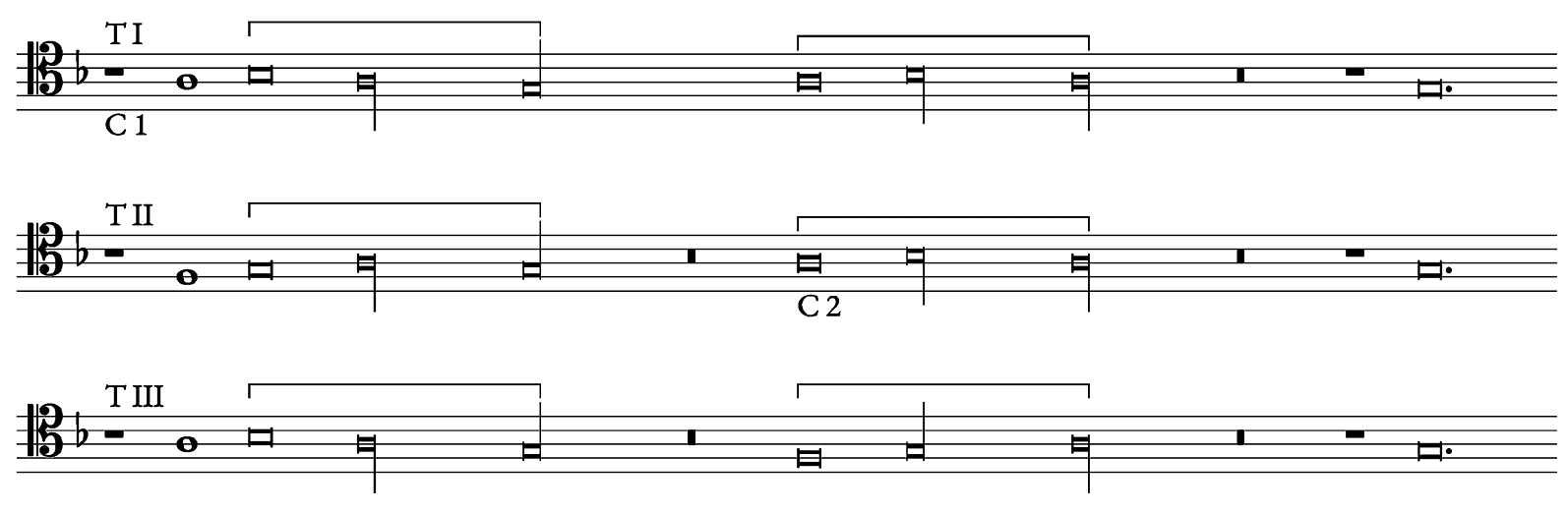

В качестве примера гомеоритмии Бент приводит мотет Машо «S’il estoit / S’amours / Et gaudebit» (см. илл. 3 и пример 3 21). Поскольку партия тенора начинается с последовательности двух бревисов, второй из них альтерируется, то есть длится вдвое больше обычного. Однако при повторе колора происходит смещение заглавных длительностей внутри условного тактуса. Имперфектная лонга-пауза в окончании первого колора смещает начальный бревис следующего проведения на третью долю, поэтому второй бревис не альтерируется и ритмический рисунок колора изменяется. Таким образом, гомографический тенор дает гомеоритмический результат. Изоритм здесь возникает внутри каждого колора (содержащего по три тальи 22), но не между его повторениями [9, 131].

Илл. 3. Гильом де Машо. Мотет «S’il estoit / S’amours / Et gaudebit». US-NYw, f. 265 v.

Fig. 3. Guillaume de Machaut. Motet «S’il estoit / S’amours / Et gaudebit». US-NYw, f. 265 v.

Фото: diamm.ac.uk

Пример 3. Гильом де Машо. Тенор мотета «S’il estoit / S’amours / Et gaudebit»

Example 3. Guillaume de Machaut. Tenor of “S’il estoit / S’amours / Et gaudebit” motet

Понятия, предлагаемые Бент, призваны расширить и уточнить терминологический аппарат, применяемый к колорированному тенору. Он может быть изо-, гомо- или гомеоритмическим. Однако привлекательность идеи омрачается не вполне удачной терминологией. Мало того что приставки «гомо-» и «гомео-» схожи по написанию и по произношению, значения их также синонимичны: «гомео-» — «подобный», «одинаковый» [1, 151], «гомо-» — «равный», «одинаковый», «взаимный», «общий» [1, 152]. Те же значения имеет приставка «изо-».

Критике подвергается и устоявшееся жанровое определение «изоритмический мотет». Далеко не всегда, если не сказать весьма редко, изоритмический принцип является определяющим. И речь идет не только об изменениях ритмического рисунка при повторениях тальи. Важно понять, играет ли ритмическое остинато в конкретном сочинении структурообразующую роль. К примеру, в теноре мотета Бернарда Клюнийского «Apollinis eclipsatur / Zodiacum signis / In omnem terram», обычно причисляемого к корпусу изоритмических, содержится три проведения колора; внутри каждого из них — две тальи. Таким образом, структура голоса представляет собой чередование двух ритмомелодических периодов: A B A B A B. Справедливо возникает вопрос: в какой степени именно отделенный от мелодии ритмический рисунок влияет здесь на архитектонику? Первичное положение в композиции занимает остинато, включающее в себя и ритмический, и мелодический параметры, в то время как изоритм является организующим элементом внутри каждого колора, но не тенора в целом (см. пример 4 23).

Пример 4. Бернард Клюнийский. Тенор мотета «Apollinis eclipsatur / Zodiacum signis / In omnem terram»

Example 4. Bernard of Cluny. Tenor of “Apollinis eclipsatur / Zodiacum signis / In omnem terram” motet

Иначе обстоит дело в мотете Машо «Fons totius superbie / O livoris feritas / Fera pessima», где колор и талья накладываются друг на друга в соотношении 2 : 3 (см. пример 5 24). В данном случае перед нами не только изоритмия, но и изомелия — повторность мелодии при смене фигур. Определение мотета как изоритмического в этом случае представляется недостаточным [9, 128–129].

Пример 5. Гильом де Машо. Тенор мотета «Fons totius superbie / O livoris feritas / Fera pessima»

Example 5. Guillaume de Machaut. Tenor of “Fons totius superbie / O livoris feritas / Fera pessima” motet

Из-за пропорционального диминуирования в теноре и в верхних голосах некоторых сочинений Джона Данстейбла и Гийома Дюфаи вызывает вопрос и термин «панизоритмия», применямый весьма свободно. К примеру, в композиции мотета Машо «De bon espoir / Puis que la douce / Speravi», который Э. Кларк относит к панизоритмическим [11, 71], ритмической идентичности нет ни в партии тенора, ни в верхних голосах. Ю. Евдокимова определила технику указанного сочинения как секциональную панизоритмию с полной изоритмией во второй части мотета [3, 135]. Такое развернутое определение точно отражает его структурные особенности. Следуя предложению Бент, сочинение можно определить как мотет с изоритмией (motet with isorhythm) [9, 128] или более обобщенно — как периодический мотет. Один из весьма малочисленных примеров панизоритмических мотетов — анонимный «Musicalis scientia / Scientie laudabili», в каждом голосе которого семь талий внутри одного колора.

При сопоставлении двух взглядов на технику композиции мотета XIV — начала XV века — современного и аутентичного — выявляется немало общего. В основе средневекового колорирования лежал принцип повторности, прежде всего — последовательности ритмических фигур. Причем, согласно некоторым свидетельствам (примерам колора и тальи, данным Анонимом V или замечанию относительно порядка мензур Уголино Ориветского), такие повторения должны были осуществляться без изменения пропорций и мензур.

Современное музыковедение также видит репетитивный принцип основой мотета Арс нова. Более того, нам, в отличие от предшественников, удалось «договориться» о терминах «колор» и «талья», а также дать достаточно универсальные определения композиционным процессам, протекающим в мотете XIV — начала XV века. То, что средневековые теоретики назвали бы колором, для нас может иметь множество оттенков: изоритм (включающий в себя возможные изменения тальи), изомелос и их сочетание, мелодико-ритмическое остинато, секциональная изоритмия, изопериодика и, наконец, панизоритмия. Отход Людвига от собственного, предельно узкого, понимания изоритмии, не кажется проблематичным, если речь идет о пропорциональных преобразованиях тальи, поскольку повторения в уменьшении не нарушают генерального архитектонического принципа сочинения. Все же значения приставки «изо-» очевидно дают возможность именовать таким образом и равное, и подобное, схожее.

Куда важнее разобраться в каждом конкретном мотете с вопросом, что же является остовом композиции. Термин «изоритмия», как ясно из названия, предполагает структурное верховенство остинатной ритмической последовательности, что возможно лишь в случаях, когда колор не повторяется. В иных ситуациях мы констатируем либо мелодико-ритмическое остинато, либо равенство изоритма и изомелоса. Хотя многие мотеты имеют периодическую структуру, отнюдь не всегда именно ритмическая повторность играет определяющую роль в музыкальной форме. Понимание этого факта подводит к осознанию того, что выражение «изоритмический мотет» должно применяться рафинированно и тактично — не в функции жанровой категории (ее, скорее, стоит называть «мотет Арс нова»), но лишь как характеристика композиционной техники.

Список источников

- Биологический энциклопедический словарь / гл. ред. М. С. Гиляров; редколл.: А. А. Баев, В. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. М. : Советская энциклопедия, 1986. 831 с.

- Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. 12-е изд., стереотип. М. : Русский язык — Медиа ; Дрофа, 2009. 1055 с.

- Евдокимова Ю. К. История полифонии. Вып. 1: Многоголосие средневековья. X–XIV вв. М. : Музыка, 1983. 454 с.

- Поспелова Р. Л. Трактаты о музыке Иоанна Тинкториса с приложением полного русского перевода оных. М. : Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2009. 712 с.

- Apel W. Remarks about the Isorhythmic Motet // Les colloques de Wégimont II: L’Ars nova: Recueil d’etudes sur la musique du XIVe siècle / ed. par S. Clercx-Lejeune et P. Collaer. Paris : Les Belles Lettres, 1959. P. 139–148. (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège. Fasc. CXLIX).

- Ars cantus mensurabilis mensurata per modos iuris / The Art of Mensurable Song Measured by the Modes of Law / ed. and trans. by C. M. Balensuela. Lincoln and London : University of Nebraska Press, 1994. XII, 330 p. (Greek and Latin Music Theory. Vol. 10).

- Ars practica mensurabilis cantus secundum Iohannem de Muris // Ars practica mensurabilis cantus secundum Iohannem de Muris: Die Recensio maior des sogenannten “Libellus practice cantus mensurabilis” / hrsg. von Ch. Berktold. München : C. H. Beck, 1999. S. 3–79. (Bayerische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission. Bd. 14).

- Bent M. The Myth of tempus perfectum diminutum in the Chantilly Manuscript // A Late Medieval Songbook and its Context: New Perspectives on the Chantilly Codex (Bibliothèque du Château de Chantilly, 564) / ed. by Y. Plumley, A. Stone. Turnhout : Brepols, 2009. P. 203–227. DOI: 10.1484/M.EM-EB.3.2667.

- Bent M. What is isorhythm? // Quomodo cantabimus canticum? Studies in honor of Edward H. Roesner / ed. by D. B. Cannata, G. I. Currie, R. Ch. Mueller, and J. Nádas. Middleton, Wis. : American Institute of Musicology, 2008. P. 121–143. (Miscellanea. Vol. 7).

- Besseler H. Studien zur Musik des Mittelalters. II. Die Motette von Franko von Köln bis Philipp von Vitry // Archiv für Musikwissenschaft. 1927. Jg. 8. H. 2. S. 137–258.

- Clark A. V. Tracing the Tenor in Medieval Motets // A Critical Companion to Medieval Motets / ed. by J. C. Hartt. Woodbridge : The Boydell Press, 2018. P. 61–76. (Studies in Medieval and Renaissance Music. Vol. 17). DOI: 10.1515/9781787442542-011.

- Cook K. M. Music Theory in Late Medieval Avignon: Magister Johannes Pipardi. New York ; London : Routledge, 2021. 156 p.

- Günther U. The 14th-Century Motet and Its Development // Musica Disciplina. 1958. Vol. 12. P. 27–58.

- Handbuch der Musikgeschichte / hrsg. von G. Adler. Berlin : Max Hessen, 1930. 1294 S.

- Handbuch der Musikgeschichte / hrsg. von G. Adler. Frankfurt am Main : Frankfurter Verlags-Anstalt, 1924. 1097 S.

- Johannes Boen. Ars (Musicae) / ed. by F. A. Gallo. [Rome] : American Institute of Musicology, 1972. 46 p. (Corpus scriptorum de musica. Vol. 19).

- Johannes de Garlandia. De mensurabili musica: Kritische Edition mit Kommentar und Interpretation der Notationslehre: [in 2 Bde.] / hrsg. von E. Reimer. Bd. 1: Quellenuntersuchungen und Edition. Wiesbaden : Franz Steiner, 1972. XII, 97 S. (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft. Bd. 10).

- Koch K. Ch. Musikalisches Lexikon <…>. Frankfurt am Main : August Hermann, 1802. XIV, 1802 S.

- Leech-Wilkinson D. Compositional Techniques in the Four-Part Isorhythmic Motets of Philippe de Vitry and His Contemporaries: [in 2 vols.]. Vol. I. New York ; London : Garland Publishing, 1989. 257 p. (Outstanding dissertations in music from British universities).

- Ludwig F. Geschichte der Mensuralnotation von 1250–1460. Nach den theoretischen und praktischen Quellen bearbeitet von Johannes Wolf // Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft. 1905. Jg. 6. H. 4. S. 597–641.

- Ludwig F. Repertorium organorum recentioris et motetorum vetustissimi stili. Bd I: Catalogue raisonné der Quellen. Abt. II: Handschriften in Mensuralnotation: die Quellen der Motetten ältesten Stils / besorgt von F. Gennrich. Frankfurt : Langen, 1961. S. [344]–456, [185]–315. (Summa Musicae Medii Aevi. Bd. 7).

- Ludwig F. Studien über die Geschichte der mehrstimmigen Musik im Mittelalter. II. Die 50 Beispiele Coussemaker’s aus der Handschrift von Montpellier // Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft. 1904. Jg. 5. H. 2. S. 177–224.

- Prosdocimus de Beldemandis. Expositiones tractatus pratice cantus mensurabilis magistri Johannis de Muris // Prosdocimi de Beldemandis Opera I / produent curante F. A. Gallo. Bologna : Università degli Studi de Bologna, Istituto di Studi Musicali e Teatrali — Sez. Musicologia, 1966. P. 19–223. (Antiquae musicae Italicae scriptores. Vol. 3).

- Prosdocimus de Beldemandis. Tractatus practice de musica mensurabili ad modum italicorum // Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gerbertina altera. Vol. III / ed. par E. de Coussemaker. Paris : Durand, 1869. P. 228–248.

- Schmitz-Gropengeißer F. Color, talea // Handwörterbuch der musikalischen Terminologie. Ordner II: Clav–E / hrsg. von H. H. Eggebrecht und A. Riethmüller. Stuttgart : Franz Steiner, 2003. S. 1–11.

- The Berkley Manuscript: University of California, Music Library, MS. 744 (olim Phillipps 4450) / ed. by O. B. Ellsworth. Lincoln : University of Nebraska Press, 1984. 317 p.

- Ugolino Urbevetanis. Declaratio musicae disciplinae, liber tertius // Ugolini Urbevetanis Declaratio musicae disciplinae / ed. by A. Seay. Rome : American Institute of Musicology, 1960. P. 167–266. (Corpus scriptorum de musica. Vol. 7/2).

- Zayaruznaya A. Upper-Voice Structures and Compositional Process in the Ars Nova Motet. New-York ; London : Routledge, 2018. 158 p. (RMA Monographs. Vol. 32).

Комментировать