Автографы партитуры и переложения балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» как документы истории произведения

Автографы партитуры и переложения балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» как документы истории произведения

Создание балета «Щелкунчик» отличает от работы П. И. Чайковского над другими театральными сочинениями ряд особенностей, ставших уникальными для творческой практики композитора. В их числе — одновременная работа над двумя крупными произведениями для сцены (не только над балетом «Щелкунчик», но и над оперой «Иоланта»), объединение нескольких законченных номеров в самостоятельный цикл — Сюиту из балета «Щелкунчик» — еще до завершения всей партитуры балета, полная переработка фортепианного переложения, уже сделанного другим автором, и некоторые другие. Закономерно, что эти обстоятельства творческой истории нашли отражение не только в обширной переписке композитора, относящейся ко времени создания балета, но и непосредственно в самих творческих рукописях, представляющих различные стадии работы над сочинением, от набросков и эскизов до полной записи текста в автографах партитуры и клавира 1.

Факт параллельной работы и «переплетения» эскизов «Щелкунчика» с эскизами «Иоланты» в одних и тех же тетрадях отмечен в научной литературе ([1, 194], [10, 252]). Однако автографы партитур этих сочинений создавались и были завершены в разное время: окончание оперной партитуры датировано в рукописи 20 ноября (2 декабря) 1891 года 2, балетной — 23 марта (4 апреля) 1892 года 3. На момент завершения партитуры «Иоланты» Чайковский еще не начинал писать партитуру «Щелкунчика», а приступил к ней лишь спустя более двух месяцев. Пауза в работе была вызвана поездкой композитора в Киев, Варшаву, Берлин, Гамбург (где он присутствовал на представлении своего «Евгения Онегина», которым дирижировал Г. Малер) и Париж в декабре 1891 — январе 1892 года 4. К партитуре балета Чайковский обратился только в конце января. Авторское фортепианное переложение «Щелкунчика» было сделано в августе 1892 года (см. далее).

В настоящее время автографы партитуры и клавира «Щелкунчика» хранятся в Российском национальном музее музыки, куда поступили в составе архива Музыкального сектора Государственного издательства из Архивно-рукописного отдела библиотеки Московской консерватории летом 1941 года. В консерваторскую библиотеку они были перемещены вместе с рукописным фондом издательства П. И. Юргенсона в начале 1920-х годов. Именно автографы использовались в качестве оригинала для первого издания «Щелкунчика». По сложившейся практике отечественных музыкальных издательств, в том числе Юргенсона — основного издателя Чайковского, они оставались на хранении в издательских архивах.

С 1951 года автографы партитуры и переложения «Щелкунчика» хранятся в Музее музыки в персональной мемориальной фондовой коллекции «Ф. 88. П. И. Чайковский» 5. В инвентарную книгу их краткие описания были занесены Г. В. Киркором, композитором и нотным редактором, а в тот момент научным сотрудником Отдела архивно-рукописных материалов Музея. До определения в фондовую коллекцию Чайковского в течение десяти лет автографы вместе с другими рукописями этого типа хранились в коллекции «Ф. 67. Музсектор I», впоследствии расформированной по личным фондам. Полные сканированные копии обеих рукописей, а также их описания, составленные автором настоящей статьи, доступны в электронной базе данных рукописного наследия «Чайковский: Открытый мир» 6. Приведем здесь основные сведения о рассматриваемых манускриптах:

Автограф партитуры (часть рукописи представляет собой копию отдельных номеров, см. ниже).

Майданово, февраль — март 1892 года (автограф Чайковского).

Санкт-Петербург, март 1892 года (копия отдельных номеров).

Черные, красные, фиолетовые чернила, графитный, синий, красный карандаши.

170 листов партитурной бумаги в картонном переплете, оклеенном бумагой. На корешке наклейка с надписью П. И. Юргенсона (?): «Щелкунчик» (черные чернила).

Размер переплета 28 × 39 см.

Л. 1–90, 111–124, 131–144, 153–155 — 24-строчная бумага марки «№ 39. (I). П. Юргенсон в Москве» 7.

Размер 26,7 × 35,6 см.

Л. 91–110, 125–130, 145–152, 156–170 — 24-строчная бумага марки «№ 40. (I). П. Юргенсон в Москве» голубого цвета.

Размер 26,7 х 35,5 см.

Авторская пагинация партитуры II действия: с. 1–157 (начиная с л. 91).

Нотный текст записан черными чернилами. Авторские изменения по тексту. Внесение указаний метронома, пояснений исполнителям, переписчику, граверам. Расстановка буквенных партитурных ориентиров (фиолетовые чернила). Красными чернилами по-французски вписаны названия номеров, соответствующие сценарию М. И. Петипа.

Помета Чайковского по окончании нотного текста на л. 170: «Конец и Богу Слава! / 23 Марта 1892 / с. Майданово».

Издательские пометы П. И. Юргенсона и неустановленных лиц (графитный и синий карандаши). Указание номера доски 17668.

Автограф переложения для фортепиано в 2 руки

Клин, август 1892 года.

Черные, красные чернила, графитный, синий, красный карандаши.

165 листов 12-строчной бумаги марки «№ 2 (II) П. Юргенсон в Москве» голубого цвета.

Размер 35,6 × 27 см.

К л. 24, 28, 37, 41, 44, 112, 136, 139, 158, 174, 175, 177 подклеены корректурные оттиски первого издания переложения С. И. Танеева с правкой Чайковского. На левом крае остальных листов сохранились белые полоски, оставшиеся от таких же корректурных оттисков.

Л. 43 — корректурный оттиск с. 43 первого издания переложения Чайковского (н. д. 17787).

Авторская постраничная пагинация: с. 3–168 (красный, синий карандаши).

Нотный текст выписан черными чернилами на одной стороне листов. В нем сделаны отсылки к тексту подклеенных корректурных оттисков. Авторская правка. Указания переписчику и граверам.

Издательские пометы П. И. Юргенсона и неустановленных лиц (графитный, синий карандаши), корректурные пометы (красные чернила). Указание номеров досок 17782–17797.

Существенной особенностью автографов партитуры и фортепианного переложения «Щелкунчика», отличающей их от других подобных рукописей, должна быть названа значительная доля неавторского текста, появление которого в этих документах связано с особыми обстоятельствами работы над сочинением. Так, в автографе партитуры из 170 листов 47 (!) представляют собой рукописные копии ряда номеров балета: Увертюры, Марша, Танца Феи Драже, Трепака, Арабского и Китайского танцев, Танца пастушков и Вальса цветов 8. Все эти номера составили Сюиту из балета «Щелкунчик», не только завершенную, но и исполненную до окончания всей партитуры балета. Необычная для творческого процесса Чайковского ситуация возникла вследствие форс-мажорных обстоятельств.

В августе 1891 года композитор получил письмо члена дирекции Санкт-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества П. Л. Петерссена, предложившего ему выступить в одном из симфонических концертов Общества:

С. Петербург, 14е Авг.[уста] [18]91

Фонтанка, 25

Многоуважаемый Петр Ильич,

От имени сочленов моих Дирекции Императорского Русского Музыкального Общества честь имею обратиться к Вам с покорнейшею просьбою: взять на себя труд продирижировать одним из Симфонических Концертов предстоящего нашего сезона, программою из Ваших сочинений.

Надеюсь, что Вы не имеете в виду продолжительных путешествий и по этому [sic] позвольте надеяться на благосклонный ответ и любезное согласие на наше предложение.

Искренне радуюсь увидеть Вас вскоре у нас в Петербурге и остаюсь, многоуважаемый Петр Ильич, всегда сердечно преданный Вам

П. Петерссен 9

Чайковский принял это приглашение, но возразил против включения в программы только своих сочинений, о чем написал Петерссену 22 августа (3 сентября) 1891 года:

<…>

Это не есть притворная скромность, а боязнь, что многие будут жаловаться на излишек моей музыки и не прочь будут прослушать под моим управлением что-нибудь, напр.[имер], классическое. Спорить не буду, но предлагаю это в Вашем интересе, ибо я убежден, что найдутся люди, заинтересованные тем, могу ли я хорошо провести симфонию Бетховена. С другой стороны, убежден, что многих даже благосклонно ко мне относящихся слушателей пугает концерт, составленный исключительно из моих произведений. Сужу о других по себе. Терпеть не могу целый вечер слушать произведения одного и того же автора, хотя бы и очень хорошего [12, 195].

В ответном письме от 29 августа (10 сентября) Петерссен поблагодарил композитора и высказал конкретные пожелания к концертной программе:

С. Петербург, 29е Авг.[уста] [18]91

Фонтанка, 25

Многоуважаемый Петр Ильич,

Позвольте от имени всех членов Дирекции Вас покорнейше благодарить за Ваше любезное обещание дирижировать у нас в предстоящем сезоне и в ответ на Ваше желание и предложение просить назначить одну из симфоний Бетховена, — кроме Девятой, потому что у нас нет ни хора, ни подходящих солистов, и, ссылаясь на Ваше с Л. С. Ауэром словесное, по этому предмету, совещание, позвольте надеяться, что Вы сделаете нам честь продирижировать Вашу новинку, симф.[оническую] поэму «Воевода».

Еще раз, многоуважаемый Петр Ильич, сердечное спасибо! Прошу приблизительно определить, когда Вы

у нас будете?!

Всегда искренно преданный Вам

П. Петерссен 10

Именно в этом письме Петерссен определенно высказал пожелание, чтобы дирижерское выступление Чайковского ознаменовалось первым исполнением его нового сочинения, на тот момент еще не существовавшего в партитуре, но сведения о котором уже становились известны, в том числе и от самого композитора. Впоследствии именно такая позиция организаторов концерта повлияла на работу над «Щелкунчиком». В письме упомянут скрипач и дирижер Л. С. Ауэр, с которым Чайковский обсуждал свое будущее выступление.

Отвечая Петерссену 2 (15) сентября, Чайковский сообщил о решении продирижировать Четвертую симфонию Бетховена, а также подтвердил намерение исполнить только что написанную симфоническую балладу «Воевода» и предложил включить в программу Антракт и пляску сенных девушек из своей первой оперы «Воевода», незадолго до того пересмотренные для нового их издания в 1891 году [12, 199].

В дальнейшей переписке Чайковского с Петерссеном в сентябре — октябре 1891 года была согласована дата петербургского выступления (14 (26) декабря) и форма участия композитора в концерте. В письме от 24 сентября (6 октября) Петерссен сообщил о варианте, предложенном Ауэром: «Лев [sic] Семенович Ауэр предлагает продирижировать № солиста, что избавит Вас от лишнего труда и репетиции» 11.

После премьеры баллады «Воевода», состоявшейся под управлением автора 6 (18) ноября 1891 года в Москве в концерте А. И. Зилоти, Чайковский разочаровался в ней и вскоре уничтожил рукопись партитуры 12. О том, что исполнения баллады не будет и о необходимости заменить ее другой своей новинкой Чайковский сообщил Петерссену 14 (26) ноября:

«Воевода» оказался совершенно неудачным произведением и предан уничтожению. Вместо него я должен непременно появиться на эстраде Муз.[ыкального] общ.[ества] с новой вещью, — а так как нового у меня теперь только балет, то я выберу несколько нумеров, наиболее подходящих для концерта, и инструментую их так, чтобы к февралю было готово. Из двух февральских концертов мне больше бы хотелось последний, ибо чем больше времени, тем лучше: я больше сделаю. Недели через две мы увидимся в Петербурге и переговорим обо всем устно [12, 273].

Как и предложил Чайковский, дальнейшая подготовка петербургского выступления композитора проходила в устной форме. В известных источниках она отражения не нашла. Концерт был перенесен на март следующего года.

Выше отмечалось, что в ноябре 1891 года Чайковский еще не приступал к инструментовке «Щелкунчика». В эскизах балет был окончен к концу июня этого года [12, 161]. Вернувшись к нему в конце января 1892-го, композитор в первую очередь инструментовал номера, отобранные для исполнения в петербургском концерте [15, 413]. 31 января (12 февраля) он написал М. И. Чайковскому, что «один номер сюиты готов» [13, 33]. Работу над Сюитой, согласно помете в автографе партитуры, Чайковский завершил 8 (20) февраля 13 (подробнее об истории этого сочинения см. нашу статью [6]). На следующий день в письме к А. И. Чайковскому композитор сообщал: «Занятия пошли настолько хорошо, что сюита из балета уже готова и сегодня Модест отвезет ее в Петербург» [13, 37]. В концерте 7 (19) марта, в котором состоялась премьера Сюиты, Чайковский дирижировал также увертюрой «Ромео и Джульетта»; остальные номера программы — Концерт для скрипки с оркестром № 8 Л. Шпора (солировал Э. Э. Крюгер) и симфоническую поэму «Тассо» Ф. Листа — провел Л. С. Ауэр [11, 36], как он сам и предлагал еще осенью прошлого года. Удовлетворение новым сочинением выразилось в письме композитора к А. И. Зилоти от 13 (25) марта: «Кажется, удачно вышло, — не то, что пресловутый „Воевода“» [13, 57]. Чайковский особо подчеркнул, что «Celesta в сюите из балета звучал превосходно» [13, 58].

В память об этом концерте композитор подарил Санкт-Петербургской консерватории автограф партитуры Сюиты, о чем свидетельствует его надпись на титульном листе рукописи. С 1946 года рукопись хранится в фондах Дома-музея Чайковского в Клину 14.

Для продолжения работы над партитурой «Щелкунчика» Чайковский заказал копию автографа Сюиты, о чем сообщил своему издателю П. И. Юргенсону 9 (21) марта 1892 года: «В Петербурге я позволил снять с нее копию, напиши, чтобы, кстати, и для тебя (на мой счет сделали копию). Ее летом хотят все играть и пусть себе» [15, 423]. Предлагая Юргенсону заказать копию партитуры Сюиты, Чайковский имел в виду ее использование для издания сочинения. Дальнейшее обсуждение этого момента в переписке композитора и издателя открывает важные детали, касающиеся сохранности манускриптов Чайковского, различного отношения к их копированию и распространению текстов сочинений. Даже на общем фоне многолетних дружеских отношений этот вопрос спровоцировал некоторое напряжение.

Отвечая Чайковскому 13 (25) марта, Юргенсон писал: «Сюиту копировать ты разрешил напрасно, пойдут теперь копировать друг у друга. Это делается систематически разными гг. Лебедевыми, этими паразитами нотной торговли» [15, 424] 15. Реагируя на это замечание, на следующий день, 14 (26) марта, Чайковский сделал попытку оправдаться:

Сюиту копировать я отдал вот как. Очень меня просила Дирекция подарить им рукопись, и я согласился, а вместо нее мне пришлют на днях копию, которую я помещу в общую партитуру балета. Но ты имеешь полное право воспретить остальные копии, да я и отвечал решительным отказом на все просьбы Главача, Галкина 16 и др., сказав им, что к лету будет готова партитура печатная [15, 425].

В своем ответе от 17 (29) марта Юргенсон не только выразил сожаление о случившемся, но и напомнил Чайковскому об их давней договоренности:

Ничем ты так не можешь меня огорчить, как раздачею налево-направо своих рукописей. Ты говоришь, что тебе все равно, их судьба тебя не беспокоит. Я упросил тебя много лет тому назад обещать их мне, как естественному их попечителю. По доброте ты не можешь просителям отказать, но обещанное мне не следует уже уступать маккарам и дирекциям. Тебе все равно, мне же нет! Обрати их ко мне… [15, 426] 17

Напор Юргенсона вызвал раздражение Чайковского, позволившего себе пространную отповедь с тем, чтобы настоять на своем праве самому распоряжаться собственными рукописями. Из письма от 18 (30) марта:

Не помню, чтобы я когда-нибудь давал тебе слово не отдавать никому своих рукописей, да мне и не хочется давать этого слова, ибо бывают случаи, когда я дарю рукописи очень охотно, напр.[имер] Дирекции театров или в настоящем случае. Вообще мне как-то неприятно не иметь права распоряжаться тем, что мне, безусловно, принадлежит. Отдавая издателю права собственности на мои произведения, я бы желал оставлять за собой право на манускрипт. Упрек, что я даю направо и налево, несправедлив. Дирекция театров, благодаря которой я благоденствую, стоит того, чтобы я в ее прекрасно устроенную библиотеку пожертвовал свою рукопись; того же стоит и Дирекция РМО в Петербурге, где основана консерватория, в которой я учился, где меня всегда ласкали и баловали. Если ты требуешь как условие sine qua non, чтобы рукописи принадлежали тебе, тогда нужно об этом поговорить. До сих пор я думал, что ты просто как друг, так сказать, ревнуешь мои манускрипты к другим и твое ворчание на очень немногие случаи, когда рукописи попадали не к тебе, не принимал за нарушение как бы твоих прав. Теперь, видя, что ты находишь даже пожертвование в библиотеку Муз.[ыкального] общ.[ества] как бы обидой, я поговорю с тобой об этом и, если увижу, что твои интересы страдают от отчуждения в другие руки моих рукописей, свяжу себя словом не делать этого впредь. Сделаю это, впрочем, очень неохотно. Я так мало и редко отнимал от тебя неоцененное счастье владеть моими подлинными каракулями. У тебя этого добра так много! Из-за чего ты беспокоишься — решительно не понимаю [15, 428].

Точку в этой неожиданно вспыхнувшей дискуссии поставил Юргенсон. Выдержав паузу в пять дней, в письме от 23 марта (4 апреля) он привел безупречные аргументы в пользу своей правоты:

Я не имел в виду безусловно или с корыстной целью завладеть оригиналами. Я их собираю не для себя, а для потомства, для России и считаю себя как бы временным хранителем клада, дрожащим над ним, считая себя ответственным за каждый листок… У меня они в сохранности и со временем будут всем доступны, всем, интересующимся наукой или искусством. Я также не думаю, чтобы рукописи были в плохих руках в театре или Муз.[ыкальном] общ.[естве], но со временем это никому не будет известно! Но вспомни исчезновение Бури! вспомни, сколько рукописей у разн.[ых] поклонников!

Конечно, скромность твоя глубоко симпатична, но меня это не связывает, напротив, обязывает к вящим стараниям уберечь будущие драгоценности к общему благу.

Какие у меня пробелы!!

Прости, что я такой ворчливый и назойливый, но, даю тебе честное слово, я искренно понимаю свою обязанность именно так, как говорю и говорил. Поэтому о личном интересе может быть речь только в смысле моей заслуги делу хранения. <…>

Я просил еще раз Петерсена о высылке копий с партитуры сюиты, мне очень хотелось бы поскорее издать [15, 431].

В дальнейшей переписке эта тема больше не поднималась. В письме от 27 марта (8 апреля) Чайковский, направляя Юргенсону оставшиеся фрагменты рукописи партитуры «Щелкунчика», обратил внимание, что вместе с ними он выслал и номера, имеющиеся у него в копии. В этом же письме композитор посетовал на работу копииста:

Посылаю тебе остальные части балета. (Первые 6 нумеров находятся у С. И. Танеева.) Сверху лежат недостающие нумера из 1-го действия: Увертюра, № 2 Марш, №№ 7, 8 и 9. <…>

Копию с нумеров сюиты, вошедшую в полную партитуру, мне прислали скверную, — пришлось с ней возиться. Надеюсь, что ты, с своей стороны, уже получил копию сюиты. Пожалуйста, не перепутай свою копию с моей, ибо ведь в сюите вошедшие в нее нумера не совсем согласны с подлинной партитурой. Одним словом, оставь все как есть. Быть может, дабы не терять времени, ты отдашь теперь партитуру (полную) 2-го действия списывать? Однако предупреждаю тебя, что при репетированье балета необходимо, чтобы в руках капельмейстера была подлинная партитура. Копиисты так нещадно врут! Притом у меня в партитуре имеются многие замечания для капельмейстера Дриго. Конечно, по минованию корректурных репетиций он возвратит тебе ее [15, 433].

К «замечаниям для капельмейстера Дриго» могут быть отнесены отдельные поясняющие ремарки, имеющие явно частный характер и относящиеся к текущему моменту и реалиям того времени, например:

(Эти инструменты суть те самые, что употребляются в Пиковой даме, в первой сцене. На них в указанных местах должны играть дети на сцене.) 18

<…> Трещотка (Schnarre) есть инструмент, употребляемый в детских симфониях Гайдна, Ромберга и достать его можно в каждом музыкальном магазине 19.

Впоследствии эти и подобные указания вошли в издание партитуры балета.

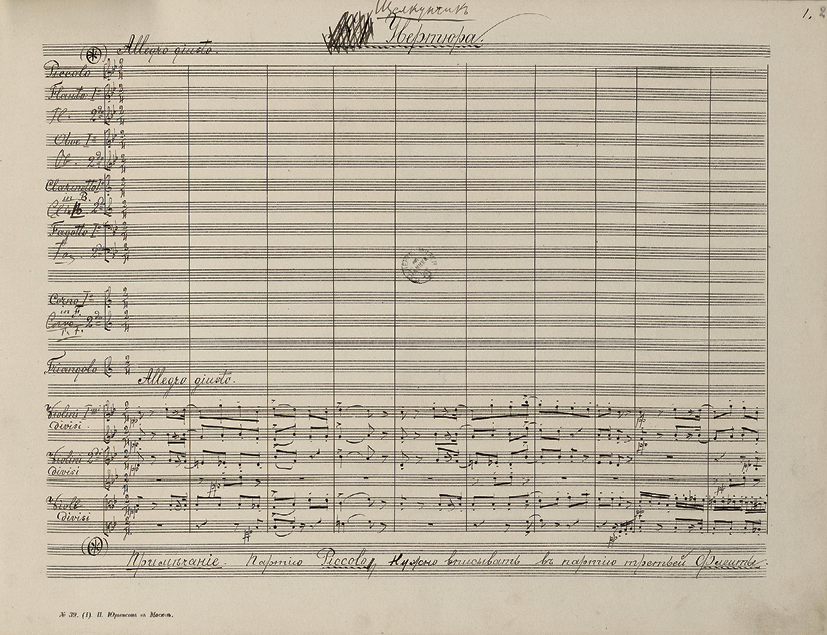

Помимо ошибок, допущенных переписчиком в нотном тексте копии 20, недовольство Чайковского мог вызвать и известный формализм этой работы, проявившийся, в частности, в копировании отдельных деталей автографа, адресованных непосредственно переписчику и не предназначенных для воспроизведения в копии. В качестве примера можно привести неоднократные указания относительно записи партии флейты пикколо: «Примечание. Партию Piccolo нужно вписывать в партию третьей Флейты» 21. Вопреки пожеланию автора, партия этого инструмента записана в копии на верхнем нотоносце (над первой флейтой), а примечание с необходимым пояснением добросовестно выписано под партитурной системой (илл. 1).

Илл. 1. Первая страница автографа партитуры балета П. И. Чайковского «Щелкунчик»

(рукописная копия переписчика с пометами композитора). РНММ. Ф. 88. № 51. Л. 2

Fig. 1. First page of the autograph score of P. I. Tchaikovsky’s ballet “The Nutcracker”

(handwritten copy with composer’s remarks). RNMM. Coll. 88. No. 51. Fol. 2

Точно так же дело обстояло и в копии Сюиты, сделанной для издательства Юргенсона 22.

Прежде чем автограф партитуры «Щелкунчика» должен был оказаться у Р. Е. Дриго, Чайковский предполагал передать его петербургскому скрипачу Е. К. Альбрехту, своему давнему знакомому, с которым договорился об изготовлении репетитора (переложения для двух скрипок, в практике XIX века используемого для репетиций балетов). Этот момент истории рукописи известен из письма композитора к Юргенсону от 2 (14) мая:

Был вчера у Альбрехта. Само собой разумеется, что Дирекция приобретет матерьял Щелкунчика, как и Иоланты. Ведь то и другое вместе будет рассматриваться как одна большая опера, и балет этот не подходит под обычные условия. Альбрехт обещал отослать партитуру назад тотчас после того, как будет сделан viol.[on]23 répétiteur [15, 435].

О планах Альбрехта в письме говорится, очевидно, в будущем времени, поскольку автограф «Щелкунчика» находился тогда в Москве и использовался для гравировки партитуры в издательстве, а также для работы над фортепианным переложением С. И. Танеева (см. далее).

Для автора скрипичного репетитора Чайковский в своей рукописи сделал примечание относительно текста программы М. И. Петипа на французском языке, включенного в автограф:

Примечание. Нумера красными чернилами соответствуют нумерам программы М. И. Петипа. В Violino répétiteur они должны быть выставлены для его сведения. В клавираусцуге нумеров не нужно, но нужен следующий за ними текст 24.

Репетитор «Щелкунчика», сделанный Альбрехтом, к настоящему моменту не выявлен. Обстоятельства работы над ним неизвестны, однако можно утверждать, что он был сделан не по автографу партитуры балета. Какие-либо свидетельства о передаче с этой целью рукописи в Санкт-Петербург отсутствуют.

(Текст программы балета Чайковский вписал в автограф «Щелкунчика» красными чернилами. Впоследствии, уже после смерти композитора, именно красными чернилами в автограф партитуры его «Лебединого озера» неустановленным лицом (Р. Е. Дриго?) были вписаны фрагменты либретто этого балета в переводе на французский, что может свидетельствовать если не о традиции, то о некоем обычае оформлять данный элемент текста таким образом 25.)

Намерение Чайковского передать партитуру «Щелкунчика» в Санкт-Петербург для корректурных репетиций, а также ситуация с дарением автографа Сюиты подтолкнули Юргенсона к неожиданному решению: сразу издать не только Сюиту из «Щелкунчика», но и полную партитуру балета. Свои доводы Юргенсон изложил в письме к Чайковскому от 28 марта (9 апреля), акцентировав важную для композитора мысль «частых постановок» при наличии печатных нот:

Я думаю издать всю партитуру балета (тогда Дриго не нужен оригинал?? ввиду того, что Германия, т. е. Ратер, возьмет несколько экземпляров, и если будет успех, то и другие большие театры потребуют, а по писанному экз.[емпляру] не поспеешь ко времени. Так же и Иоланту. Только имея печ.[атные] партитуры, возможно за границею надеяться на частую постановку. Кроме того, части балета гравируются же для сюиты. Ты ничего против не имеешь? [15, 434].

Отвечая Юргенсону на следующий день, 29 марта (10 апреля), Чайковский выразил воодушевление [15, 434], хотя, столкнувшись спустя несколько месяцев с трудностями затянувшейся корректурной работы над партитурой «Щелкунчика», в письме к нему же от 15 (27) июля высказался иначе:

… я безусловно равнодушен к изданию партитур опер и балетов. Ты находишь, что напечатание партитуры вызовет спрос, а я думаю, что лучше ждать спроса, а пока можно обойтись и писанными партитурами и голосами.

Впрочем, как хочешь, лишь бы, ради Бога, не опоздать. Я с ума сойду, если отложат [15, 448] 26.

В ответ 16 (28) июля Юргенсон разъяснил Чайковскому преимущества печатной партитуры, вновь подчеркнув ее удобство для исполнительской практики:

Печатать партитуру, конечно, не составляет денежную выгоду, а только во времени, т. е. когда вещь имеет успех, тогда одновременных требов.[аний] больше, нежели писцов. Кроме того, в Германии не привыкли ждать месяцами получения материала [15, 449].

Опасения Чайковского относительно задержки издания к репетициям не оправдались, и в сентябре 1892 года партитура «Щелкунчика» увидела свет 27, став, таким образом, первым и единственным при жизни композитора изданием партитуры его балета («Лебединое озеро» в партитуре было издано в 1895 году, партитура «Спящей красавицы» распространялась только в виде литографированных копий с рукописи

переписчика).

Свойствами авторского текста партитуры «Щелкунчика» — из-за которого, в частности, корректуры представляли особую трудность, — стали особая детализированность отделки и предельная конкретность указаний, отразившие значительно возросшую к последним годам жизни требовательность Чайковского к полноте и точности фиксации текста. В неменьшей степени эти качества характеризуют и автограф фортепианного переложения балета, хотя обстоятельства его создания явно не располагали к тщательной проработке изложения.

Еще до окончания работы над партитурой «Щелкунчика» в середине марта 1892 года Чайковский определился с тем, кому он поручит двухручное фортепианное переложение своего нового сочинения. Его выбор пал на С. И. Танеева [15, 57], в течение многих лет пользовавшегося исключительным доверием композитора в самых разных областях. Еще в апреле 1879 года Чайковский так отозвался о 22-летнем Танееве: он «большой дока по части ф[орте]п[иано] и вообще на него можно, как на каменную гору, положиться» [14, 130]. Танееву принадлежали четырехручные переложения Четвертой и Пятой симфоний Чайковского (1878, 1888). Также он просматривал переложения, выполненные другими музыкантами, в том числе и самим композитором. Работе над «Щелкунчиком» непосредственно предшествовало переложение для пения с фортепиано оперы «Иоланта».

Предметом отдельного обсуждения с Юргенсоном стал размер гонорара Танеева за балетный клавираусцуг. 14 (26) марта 1892 года Чайковский писал: «Танееву я назначил за переложение балета 500 р[ублей]. Эти 500 + 300 за Иоланту вычти из пяти тысяч. Танеев может их взять когда угодно» [15, 426]. Издатель был удивлен обещанием столь солидного вознаграждения. 17 (29) марта он писал композитору:

Конечно, ты Танееву желаешь платить щедро, но все же 500 р.[ублей] слишком много! Клиндворт получал за вагнеровские клавиры (с пением) 30 фунтов!!

А К.[линдворт] был о себе страшно высокого мнения и за Шопена взял с меня и Бока 3000 рублей 28, так ведь это какая работа! Ведь ты его обманываешь, говоря, что это я плачу. Ты его вводишь в заблуждение и даешь ему цены «не от мира сего»… [15, 427].

Отвечая Юргенсону на следующий день, 18 (30) марта, Чайковский пояснил свою позицию:

Танеев знает, что деньги плачу я только через твое посредство. Я не нахожу, чтобы эта плата была чрезмерна. Танеев — единственный человек, которому я вполне доверяю. Сравнивать его с Клиндвортом нельзя, тот работал на Вагнера aus Pietät 29; ему и делать больше нечего было. А Танеев сам композитор, и я его отрываю от его работ [15, 428].

К работе над переложением «Щелкунчика» Танеев приступил сразу после того, как Чайковский окончил партитуру. Работа велась по автографу, который Танеев частями получал от Юргенсона. Такой порядок был принят по просьбе Чайковского: «Я очень боюсь пожара у Танеева и попрошу тебя выдавать ему партитуру не сразу всю» (из письма к Юргенсону от 27 марта (8 апреля) 1892 года [15, 433]). Точное время окончания этой работы неизвестно. Сохранившийся автограф танеевского переложения не датирован 30. Нет прямых указаний и в других источниках. По-видимому, работа была завершена не сильно позже предполагаемой даты окончания 19 июня (1 июля), которую Чайковский обозначил в письме к Юргенсону 12 (24) мая: «Танеев обещает кончить все к 19[-му] и тогда же отдаст тебе разом всю остальную партитуру» [15, 438].

Готовое переложение было сразу принято в гравировку, занявшую примерно месяц. В письмах, относящихся к концу июля — началу августа 1892 года, Чайковский никак не выразил свое отношение к танеевской работе. Лишь 27 августа (8 сентября) в письме к М. М. Ипполитову-Иванову он весьма критически отозвался о ней: «С. И. Танеев <…> сделал до того трудно, что нельзя играть» [13, 159]. Однако на издание переложения в этой версии Чайковский добро все же дал. Вместе с тем он несколько раз упомянул о намерении сделать собственное облегченное переложение балета [15, 453–454].

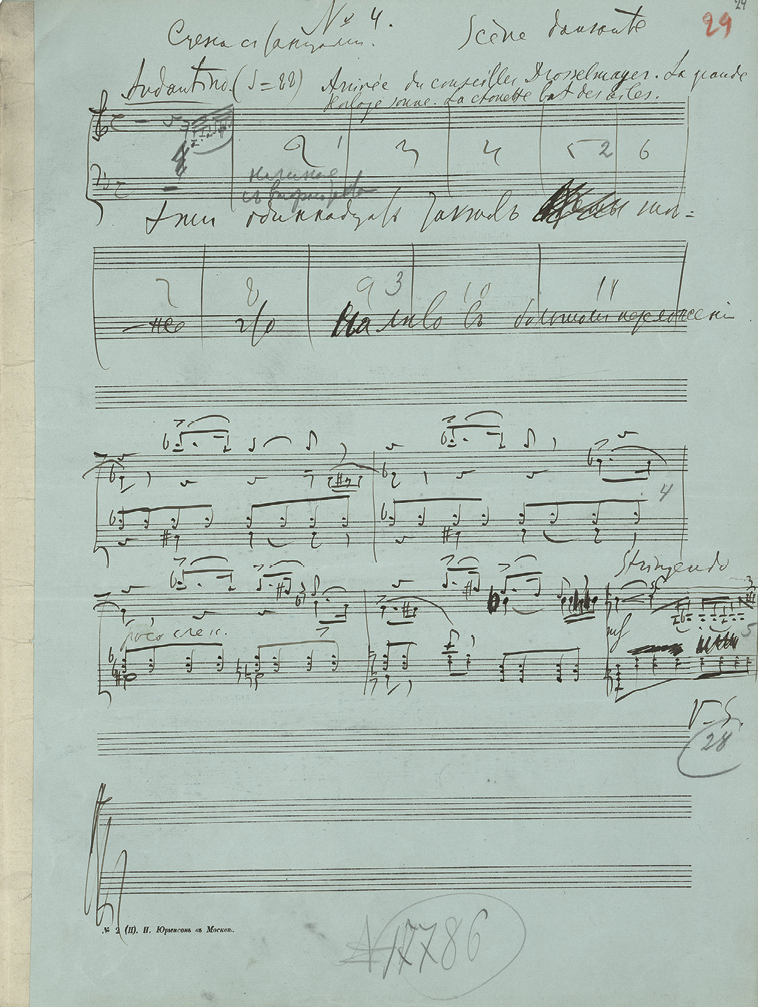

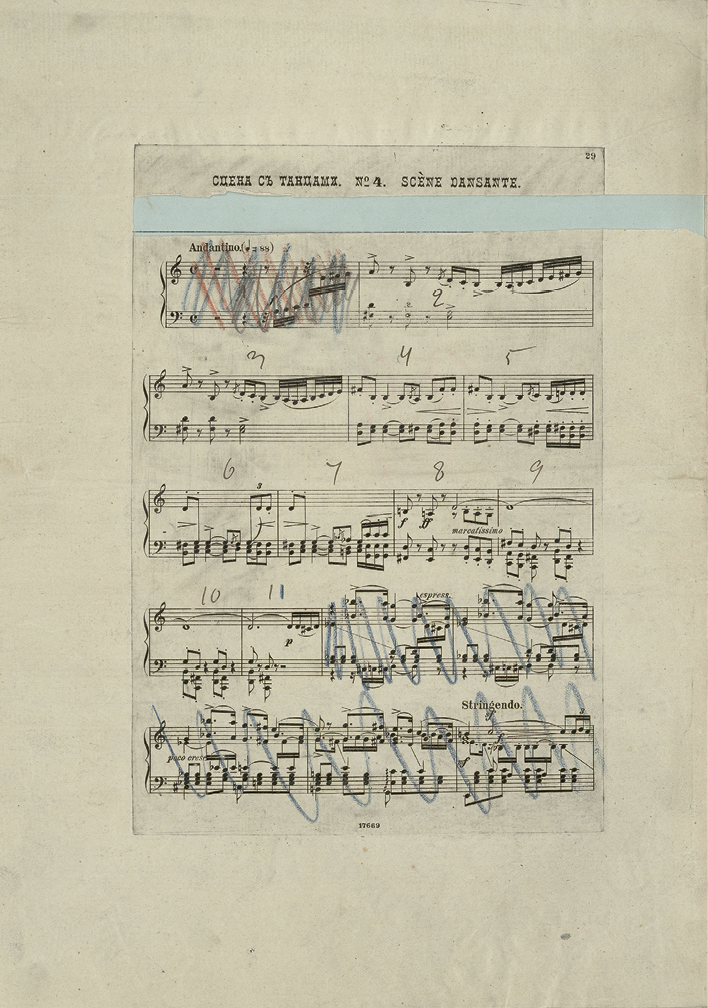

Для этой работы Юргенсон направил Чайковскому корректурные оттиски переложения Танеева с приклеенными листами нотной бумаги. Лист корректуры и незаполненный лист нотной бумаги составляли разворот: слева оказывался танеевский текст, в котором Чайковский делал поправки и пометы, а на листе справа было место для записи нового варианта изложения 31 (илл. 2а, б).

Илл. 2а. Корректурный оттиск фортепианного переложения балета «Щелкунчик»

в версии С. И. Танеева. РНММ. Ф. 88. № 52. Л. 25 об.

Fig. 2a. Proof sheet of S. I. Taneev’s piano arrangement of the ballet

“The Nutcracker”. RNMM. Coll. 88. No. 52. Fol. 25 verso

Илл. 2б. Лист нотной бумаги с авторской записью варианта замены текста.

РНММ. Ф. 88. № 52. Л. 24

Fig. 2b. Sheet of music-paper with author’s writings of variant for replacement of the text.

RNMM. Coll. 88. No. 52. Fol. 24

Первую партию таких листов Юргенсон передал Чайковскому 21 июля (2 августа), о чем сообщил в письме на следующий день: «Вчера я тебе выслал 3–91 страницы балета в 2 руки, с приклеенными листами нотной бумаги для отметок» [15, 452]. Немного позднее композитор получил и остальные листы и в конце августа уже сообщал о почти полной готовности переложения [15, 461].

Обычно Чайковский делал фортепианные переложения своих сочинений по их эскизам, а не по готовой партитуре: он словно заново излагал для фортепиано музыкальный материал, предназначенный для оркестра 32. В данном же случае композитор выступал в несколько иной роли, поскольку занимался не созданием собственного, а редактированием ранее сделанного клавира.

Наблюдение над особенностями записи текста в автографе открывает как детали работы, так и общий подход к ней. Его характеризует рациональная организация творческого процесса, позволявшая композитору значительно экономить силы и время и продвигаться очень быстро. Все, что Чайковский принимал в переложении Танеева, он на «своей» стороне не выписывал, а указывал только количество тактов и помечал: «см. налево, — иногда добавляя: — в большом переложении».

Впоследствии почти все корректурные листы были отрезаны от листов с текстом Чайковского 33. Сохранилось только двенадцать оттисков, вариант изложения на которых композитор счел приемлемым и к которым сделал отсылку в своем тексте 34.

Несмотря на предельную сжатость срока работы, усугублявшуюся одновременной корректурой «Иоланты» (партитуры и клавира) и «Щелкунчика» (партитуры), эту рукопись характеризуют тщательность и полнота изложения, хотя характер почерка выдает известную спешку в работе. Рукопись содержит краткие названия номеров, фрагменты либретто и местами даже подробную аппликатуру.

Как тип документа, зафиксировавший особенности создания работы, автограф облегченного переложения балета «Щелкунчик» не имеет аналогов во всем документальном наследии Чайковского.

Танеевское переложение «Щелкунчика» вышло из печати в сентябре 1892 года, одновременно с партитурой. Авторский облегченный клавир увидел свет в январе 1893 года 35, уже после премьеры балета, состоявшейся 6 (18) декабря 1892 на сцене Мариинского театра.

Автографы сочинений Чайковского, подготовленных к печати при участии самого композитора, в современной практике используются как сравниваемые источники. Их данные привлекаются для уточнения текста основного источника, в качестве которого обычно избирается прижизненное издание. Вместе с тем эти документы — необходимое звено для реконструкции истории сочинения, как его возникновения, так и бытования. На примере автографов партитуры и фортепианного переложения балета «Щелкунчик» это значение рукописей выглядит особенно рельефно, а обращение к названным источникам представляется весьма плодотворным.

Фото предоставлено Российским национальным музеем музыки

Список источников

- Вайдман П. Е. Творческий архив П. И. Чайковского. М. : Музыка, 1988. 176 с., нот., ил.

- Каталог изданий П. Юргенсона / Catalogue complete des editions P. Jurgenson. М. : П. Юргенсон, 1886. 160 с.

- Каталог изданий П. Юргенсона / Catalogue complete des editions P. Jurgenson. М. : П. Юргенсон, 1889. 202 с.

- Каталог изданий П. Юргенсона / Catalogue complete des editions P. Jurgenson. М. : П. Юргенсон, 1891. 267 с.

- Комаров А. В. Чайковский — автор фортепианных переложений собственных сочинений // Научный вестник Московской консерватории. Том 9. Выпуск 2 (июнь 2018). С. 94–125. DOI: https://doi.org/10.26176/mosconsv.2018.33.2.05 .

- Комаров А. В., Петров Д. Р. «Щелкунчик», сюита из балета. Для оркестра // Энциклопедия «Петр Ильич Чайковский». URL: https://tchaikovsky.sias.ru/articles/musical-compositions/symphonic-compositions/suites/syuita-iz-baleta-shchelkunchik/ (дата обращения: 06.11.2024).

- Крауклис Г. В., Двоскина Е. М. «Воевода», симфоническая баллада. Для оркестра // Энциклопедия «Петр Ильич Чайковский». URL: https://tchaikovsky.sias.ru/articles/musical-compositions/symphonic-compositions/overtures-fantasies-and-other-compositions-for-orchestra/voevoda-simfonicheskaya-ballada/ (дата обращения: 06.11.2024).

- Корабельникова Л. З., Вайдман П. Е. Вопросы текстологии в музыкознании // Методологические проблемы музыкознания / ред. колл.: Д. В. Житомирский, И. В. Нестьев, Ю. И. Паисов, Н. Г. Шахназарова. М. : Музыка, 1987. С. 122–150.

- Раку М. Г. Вагнеровские контексты биографии П. И. Чайковского // Искусство музыки. Теория и история. 2013. № 8. С. 47–70. URL: https://imti.sias.ru/upload/iblock/2d1/raky.pdf (дата обращения: 06.11.2024).

- Тематико-библиографический указатель сочинений П. И. Чайковского / ред.-сост. П. Е. Вайдман, Л. З. Корабельникова, В. В. Рубцова. 2-е изд. М. : П. Юргенсон, 2006. LXXX, 1107 с.

- Финдейзен Н. Ф. Очерк деятельности С.-Петербургского отделения Императорского русского музыкального общества (1859–1909). СПб. : Тип. Главного управления уделов, 1909. 112, 119 с., факс., портр.

- Чайковский П. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Т. XVI-А: письма 1891 года / Том подготовлен Е. В. Котоминым, С. С. Котоминой и Н. Н. Синьковской. М. : Музыка, 1978. 376 с., ил.

- Чайковский П. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Т. XVI-Б: письма 1892 года / Том подготовлен Е. В. Котоминым, С. С. Котоминой и Н. Н. Синьковской. М. : Музыка, 1979. 279 с., ил.

- Чайковский П. И., Юргенсон П. И. Переписка. В 2 томах. Т. 1: письма 1866–1885 / сост. и науч. ред. П. Е. Вайдман. М. : П. Юргенсон, 2011. 688 с., ил.

- Чайковский П. И., Юргенсон П. И. Переписка. В 2 томах. Т. 2: письма 1886–1893 / сост. и науч. ред. П. Е. Вайдман. М. : П. Юргенсон, 2013. 664 с., ил.

- Komarov A. Tchaikovsky’s Legacy to the World. // Museum International. Vol. 65. Issue 1–4 (2013). P. 135–144. DOI: https://doi.org/10.1111/muse.12041.

Комментировать