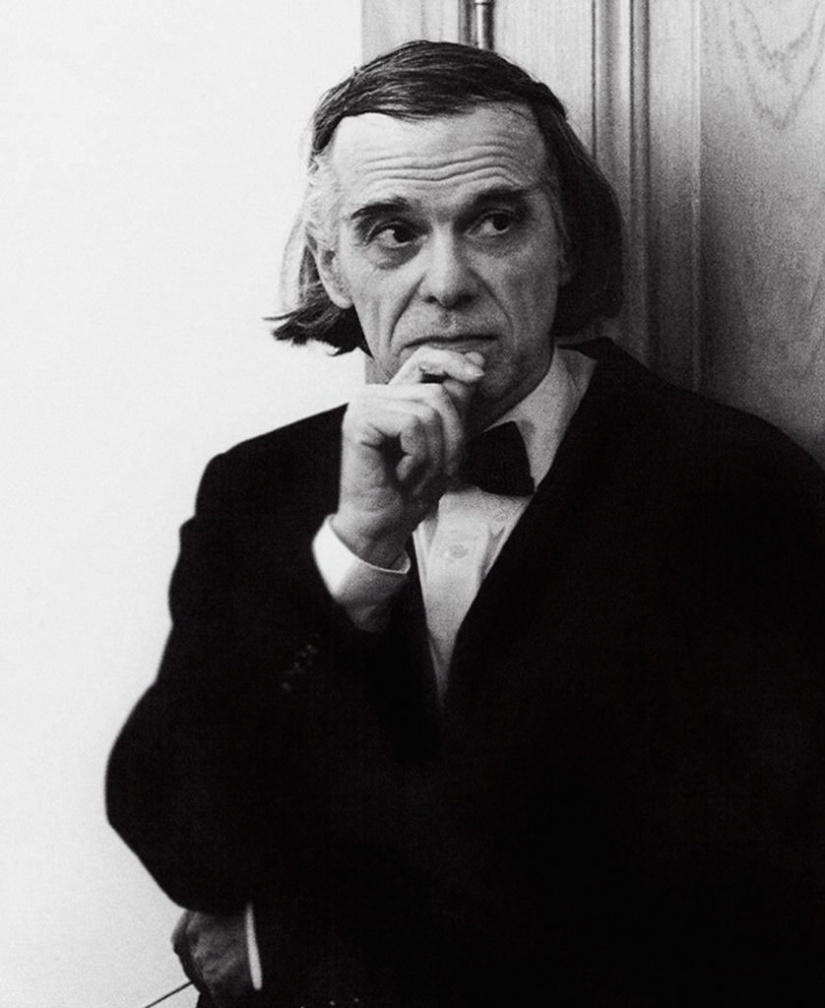

Последний романтик (к 80-летию Александра Рабиновича-Бараковского)

Историю пишут победители, но полностью ее контролировать не может никто. Учебник музыки меняется каждые два-три поколения: пересматривается канон, заново утверждаются иерархии. И нередко самые неожиданные трансформации случаются с теми, кто стоял как бы в стороне. С упрямыми одиночками, которые делали свое дело без оглядки на происходящее вокруг, может произойти — и происходит — все что угодно. Их прошлое недорассказано, будущее — непредсказуемо.

Формально карьера композитора Александра Рабиновича-Бараковского сложилась вполне удачно. Его произведения в репетитивной технике, основанные на повторяющихся паттернах романтического стиля, исполнялись в концертных залах Парижа, Зальцбурга, Токио, Цюриха, Мюнхена, Чикаго; большинство ключевых сочинений вышло на компакт-дисках; сам он активно выступал и записывался как дирижер и пианист, со своей и чужой музыкой, в том числе в дуэте с Мартой Аргерих.

На родине у него есть свои поклонники из числа тех, кто помнит его еще до эмиграции из СССР в 1974-м, — картина музыкальной и богемной Москвы того времени без него была бы не полной. Но также есть и те, кто открыл для себя его творчество на фестивалях «Альтернатива» — как в конце 1980-х, так и уже в XXI веке. Его композиции исполняются и сейчас: к юбилею сразу две столичные площадки, ГЭС-2 и ДК «Рассвет», подготовили авторские вечера с сочинениями разных лет.

Но сам автор к этой картине относится иначе. «Я никуда не вписался, абсолютно, — решительно говорил он в 2014-м. — То, что у меня есть диски, изданы какие-то мои вещи, — это мне просто повезло. По большому счету их не должно быть. Просто совпадение» [4, 58]. «Он просто живет — без заказов, без гонораров, радуясь средненьким записям с концертов и вообще тому, что он продолжает сочинять музыку и делать свое дело» [2, 62], — резюмировала музыковед Елена Дубинец, рассказывая об их встрече в Женеве в 2010 году.

До отъезда его роль была иной. Выпускник Московской консерватории Алик Рабинович — пианист и композитор, которого знают немногие, но этот узкий круг его боготворит. Не только музыканты (например, удивительная компания, сформировавшаяся вокруг синтезатора АНС в электронной студии при Музее Скрябина), но и художники: его фамилия постоянно встречается на страницах сборника «Эти странные семидесятые», составленного художником и архивариусом Георгием Кизельватером. «Очень интересный человек», — вспоминают Игорь Макаревич и Елена Елагина [6, 112]. «Его музыка была очень важна для определенной группы людей, — свидетельствует Ирина Нахова, — его отъезд был для меня большой утратой» [6, 272]. Рабинович близко дружит с Янкилевским, посвятившим ему триптих. Его имя даже указано под фотографией одной из акций группы «Коллективные действия» в сборнике, посвященном раннему московскому концептуализму [3, 220], хотя это очевидная ошибка — фотография датирована 1976-м, а композитор уехал в 1974-м, но пустота, которую он оставил, затянулась не сразу.

Рабинович известен как пианист, который берется за самые сложные, головоломные партитуры авангардной музыки: первым играет «Конкорд-сонату» Чарльза Айвза, «20 взглядов на младенца Иисуса» Оливье Мессиана, «Структуры» Пьера Булеза, «Клавирштюки» Карлхайнца Штокхаузена, причем по памяти. «Меня почему-то увлекли так называемые запрещенные вещи, — полуизвиняясь, говорит он много лет спустя. — Иногда мне кажется, что я заставил себя увлечься» [4, 54].

До отъезда он пишет и музыку, но рассуждать о ней мы можем лишь со слов тех, кто ее слышал, — практически все ранние сочинения композитор не стал включать в официальный корпус своих работ, хотя они записаны в студии таллинского радио и сохранились, в частности, в архиве Алексея Любимова. «Это были сложные сонористические, даже алеаторические композиции, — говорит о них Любимов, — не агрессивные, а скорее высокотемпературные. На его теперешнее романтическое творчество они были похожи разве что тем, что тоже были невероятно бурными, закрученными. Потом эта энергия прорвалась у него в минимализме, но то были вещи атональные».

Многие из его ранних сочинений исполнял виолончелист и старший товарищ Марк Дробинский — они были знакомы еще по Баку, откуда оба переехали в Москву. «Я на пять лет его старше, мы были соседями по коммунальной квартире, — вспоминает Дробинский. — У нас была общая стенка, мы перестукивались, общались, я учил Алика играть в шахматы — он меня сходу стал обыгрывать. Дружили, гуляли вместе. И в Москве я, конечно, стал играть все, что он мне приносил. Нравилось, не нравилось — ну а как? Он свою музыку понимал, я, честно говоря, не очень. Мы спорили, ругались, однажды из-за какого-то места в нотах повздорили так, что не разговаривали семнадцать лет. А потом, когда примирились, он первым делом сказал: “Ну я же говорил, что играть нужно так, а не как ты!”».

Дробинский подтверждает, что Рабинович занимал особенное место в художественной жизни тогдашней Москвы. «Не забывайте, что Алик общался с великими — Шостаковичем, Шнитке, Хачатуряном — и все его необычайно ценили и уважали. Кажется, это Хачатурян мне про него говорил: “Смотри, такой высокий, тонкий, нескладный парень, но он относится к высочайшему классу [музыкантов]. Как играет и пишет!”».

Игру Рабиновича Любимов называет совершенно феноменальной: «Его пианизм всегда был очень своеобразный, невероятный по своей внешкольности — у него абсолютно своя манера. Его исполнение — Айвза ли, Рахманинова — всегда балансирует на острие риска. Это, наверное, одна из главных его черт — рискованность, готовность выйти за рамки стиля, манер. Желание идти поперек. Играя, он вытаскивает из сочинений очень личную и при этом сегодняшнюю актуальность. В ее основе — совершенно крайний индивидуализм, но не интуитивный, как у Софроницкого, а аналитический, композиторского толка. Проницающий за написанный текст в область метафизики формы — не в узком смысле, а вообще формы существования этой музыки. Своими исполнениями он не деформирует романтическую музыку — он находит в ней особенные точки, иногда болевые, иногда очень скрытые, иногда находящиеся на виду, но мимо которых все проходят. И они выстраиваются в подвижный, живой, продуманный и одновременно непредсказуемый каркас исполнения. В общем, у него есть это редкое умение оценить музыкальное содержание, заглянуть за грань записанных нот, причем это относится и к Айвзу, и к Штокхаузену, и к Уствольской, которых как бы не принято вольно интерпретировать».

Рабинович-Бараковский эмигрирует в 1974-м, окруженный чем-то вроде мифа, формулируя причины отъезда в максимально расслабленной форме: «Поездка на Запад была, в общем, самообразовательная, хотелось расширить кругозор» [4, 52]. Переехав, он отказывается не только от своих ранних сочинений, но и от важной части фортепианного репертуара: «Мне предлагали играть всю эту музыку. “Структуры” Булеза, например, которые я играл еще в Союзе. Но играть их на Западе я категорически отказался. Просто я не играю музыку доморощенных диктаторов» [4, 55]. Его репутация отчасти переезжает вместе с ним — художник Лев Нусберг, задумавший в 1977 году большую антологию советской культуры, пишет Константину Кузьминскому: «Хочу связаться с композитором Рабиновичем, живет во Франции, он спец по современной музыке в СССР, хор.[ошо] знает всех и все. Он — будет, уверен, работать тоже» [5, 286]. Но старых связей недостаточно, и на каникулярную поездку для расширения кругозора эмиграция оказывается не очень похожа.

«Все это было очень тяжело, — свидетельствует Марк Дробинский, перебравшийся во Францию в том же 1974 году. — Он жил в пригороде Парижа, карьера поначалу шла очень трудно. Какие-то концерты все же удавалось делать, но, к сожалению, им не так уж интересовались. Когда он переехал в Женеву, ему помогал Андрей Волконский. Чтобы люди узнали о нем, они буквально расклеивали афиши по городу и подсовывали маленькие афишки под дворники машин». «Была полная беспросветность, я жутко депрессировал» [2, 65], — подтверждал сам Рабинович. Будущим исследователям будет любопытно изучить письмо 1979 года Николая Бокова, издателя парижского журнала «Ковчег», поэту Всеволоду Некрасову — оно может пролить свет на эмоциональное состояние нового эмигранта: «Я-то помню, как отхаживал Алика Рабиновича, ночью, в сырой парижской мгле, когда он, себя не помня, кричал: “Как же так, Коля, мы ведь думали, что искусство — оно свободное, оно великое, оно наше, ведь у нас были идеалы, так что же — все х...я, кроме денежек, надо их делать, денежки, а искусство — не наше, говорят, дело, вы не умеете, потому вам и не платят!” И этот надрыв, Сева, был страшен, потому что из нас двоих сегодня — я держусь, моя очередь, но еще чуточку — и оба сорвемся. А незадолго до того была моя очередь, когда Алик с женой уже меня отхаживали у себя дома» [1, 224].

Было непросто и с заказами, и с работой — и сам композитор описывал причины так: «Дело в том, что на Западе, если вы пройдете по улице, мимо вас пройдут десять авангардистов. Это меня изумило. Я-то раньше думал, что это вроде как одиночки. Если вы предлагаете что-то свое — свое ви́дение мира, — то система вас отвергает. Потому что армия авангардистов — она, конечно, не подпускает к пирогу инакомыслящих» [4, 63].

Для Рабиновича-Бараковского «своим» оказалась новая композиторская техника, которую он «нащупал» незадолго до отъезда и «отладил» именно в эти сложные годы. Оттолкнувшись от коллажной техники и экспериментов с электроникой, он неожиданно пришел к опытам с репетитивностью, где материалом служила романтическая музыка XIX века, а логическим основанием — нумерология, опирающаяся на глубокий интерес автора к архаическим традициям мира и восточной мистике. На более практическом уровне это означало, что в сочинении может быть несколько постоянных цифр, определяющих его структуру — например, в «Популярной музыке» (1980) это 3, 5 и 15; именно столько раз повторяется один сравнительно короткий паттерн, прежде чем начинается следующий. «Монтажные склейки» между ними скрадываются динамикой, нарастанием и ослаблением звучности, что создает странное и одновременно гипнотическое ощущение замершего, невротического времени. «Я помню, когда он стал сочинять в своем новом, романтическом стиле; звукорежиссер, который его записывал, первым делом спросил: ‟Вы что, изучаете каббалистику?” — вспоминает Дробинский. — Потому что там буквально цифрами переданы какие-то очень ясные мысли. Алик ведь очень этим интересуется, изучил все религиозные течения, какие бывают в природе — мусульманские, индуистские, тибетские. И все это пытался внести в свою музыку», которую, добавим, самому Дробинскому на этот раз оказалось гораздо интереснее играть: «Там уже можно было показать вибрато, какие-то штрихи, нюансы».

Замершей и одновременно многократно усиленной кажется и эмоция, которую несут эти повторяющиеся паттерны — меланхолия в «Музыке печальной, порой трагической» (1976) или эйфория в «Die Zeit» (2000). Этой возгонке аффектов сложно не поддаться, но довольно скоро слушатель оказывается в странной временной воронке, эмоциональном дне сурка, где репетиция одного и того же ликующего фрагмента дает не ликование в квадрате, а какое-то новое качество — тревожное оцепенение в фарах несущегося на тебя романтического локомотива.

Это новое качество находится где-то на перекрестке интересов шамана и психоаналитика, и сам автор, на которого огромное влияние оказал Карл Юнг, поясняет, что его обращение к репетитивности связано с изучением архетипов и архаических ритуалов. «А что такое ритуал? Это фиксация сознания на каком-то объекте. Репетитивность, повторяемость просто помогает сосредоточиться. Ну а если взять психологию, то известно, что у каждого из нас есть свои неврозы. Обсессиональные, повторяющиеся мысли, то, что Прокофьев называл наваждениями. Так что мой метод сочинения — это отчасти и психотерапевтический процесс. Может быть, он мне позволяет избавляться от моих собственных неврозов. Легко отделываться, так сказать» [4, 61].

Романтизм базируется на пристальном интересе к собственному «я», и Рабинович-Бараковский, у которого этот интерес, вероятно, имел и сугубо личную природу, нашел для него поразительную музыкальную форму. «Его сущность как композитора и пианиста скреплена сильнейшим эгоцентрическим представлением себя в музыке, — рассуждает Любимов. — Он вводит свое творчество в круг архетипических универсалий. То есть стремится абсолютную субъективность превратить в объективность, как бы объективно изучить, вглядеться в себя при помощи этой техники. Можно сказать, что, пользуясь романтическими идиомами, он излечивается от своих травм при помощи повторений. Но можно на это посмотреть и с другой стороны, сказав, что автор просто пытается замаскировать свои неврозы, снять их авторство композиционными и нумерологическими методами».

Постфактум становится заметно еще одно: эта музыка гораздо более радикальна, чем может показаться на первый взгляд. Ей присущи не только торжественность, но и скрытый внутренний неуют, неспокойствие, от которых никуда не спрятаться, — и история ее исполнений, во время которых слушатели начинали нервничать или даже пытаться сорвать концерт, это только подтверждает. «Для меня эта музыка наполнена протестом, — говорит пианист и композитор Антон Батагов. — Материал как бы красивый, но в кавычках — никакого желания понравиться слушателю там нет. Он, на самом деле, очень жесткий и бескомпромиссный автор, с публикой он никогда не будет заигрывать».

Новые сочинения Рабиновича-Бараковского оказались в странное время и в странном месте. В Европе 1970-х об американском минимализме уже знали, в том числе и благодаря ансамблям Филипа Гласса и Стива Райха, которые лично приезжали исполнять свои сочинения. Но критики встретили его по большей части недоумением, а композиторы и дирижеры — презрением. Булез сравнивал минимализм с киви («просто модная штука, и на вкус сладко; люди любят то, что легко слушать»), называл социальной патологией и радовался, что на французов и немцев все это никак не повлияло, потому что американцы просто варвары, а у нас «есть культура» [7]. К тому же даже поверхностный эффект от музыки Рабиновича-Бараковского был совсем другим. Опора на романтические идиомы XIX века давала приятное и одновременно тревожное (причем быстро улетучивающееся) чувство чего-то смутно знакомого. При этом она едва ли была легким слушанием для обычного посетителя филармонического зала и в то же время не соответствовала требованиям нового академического мейнстрима. Те исполнения, которые все же удалось «пробить» — в Граце в 1977-м, на венецианской Биеналле в 1979-м — привели к скандалам. Композитор рассказывал, что с ним перестали здороваться коллеги и исполнители: «Тональная музыка, какой ужас!»

В деле пропаганды своих сочинений Рабинович-Бараковский был вполне настойчив: он исполнял их как пианист, а позже, начав дирижировать, мог включать в программы выступлений. Но и это не всегда помогало — в 1983 году худсовет французского радио, где должны были записывать концерт с участием Марка Дробинского и Александра Рабиновича-Бараковского, официально заявил, что такая музыка в нем звучать не может. Играть Рахманинова композитор мог, а свои сочинения — нет. Недавний эмигрант из СССР был поражен даже не реакцией на произведения, а самим фактом запрета: «Это называется цензура, замечательная цензура на замечательно свободном Западе» [4, 57]. С такой ситуацией он не смог смириться и годы спустя, а бумагу с отказом, по собственному признанию, «всегда носил с собой» (и продемонстрировал ее автору этих строк во время интервью в 2014 году).

Дробинский уверен, что как пианист и дирижер Рабинович-Бараковский ничуть не менее интересен, чем как композитор. «Пианист он гениальный, и даже выше, чем пианист — он музыкант, понимаете? Между прочим, и сама Марта Аргерих очень многое у него взяла — они все-таки очень долго прожили вместе. А что касается дирижирования, то я приведу только один пример. Мне мой друг, первый скрипач Новосибирского оркестра, рассказывал, что Алик дирижировал у них, кажется, “Тиля Уленшпигеля” Штрауса, и нашел ошибки чуть ли не у четвертой валторны. Сто раз играли это сочинение, ни один дирижер этого не замечал. У Алика невероятный слух и фантастическая память на партитуры. Он ведь всегда дирижирует наизусть».

Историки музыки едва ли смогут пройти мимо того факта, что Рабинович-Бараковский, очевидно, первый отечественный композитор-минималист. Свою первую «Красивую музыку» он написал еще до отъезда, в 1973 году. Правда, в СССР она, по собственному признанию автора, никогда не звучала; единомышленники, которые могли бы оценить, тоже ее не слышали. «Этой музыки я просто не знаю, он мне ее никогда не показывал, — говорит Любимов, — мы бы ее сыграли, конечно, однако мне ее Алик не приносил. И позже, много лет спустя, когда я хотел исполнить вещи 1970-х, ее мне не предлагал». Но и следующие вещи, сочиненные уже в эмиграции — «La Belle Musique № 2» (1974), «Perpetuum mobile» и «Fairy tale» (1975) — также опережают репетитивные опыты в Союзе, прежде всего — Владимира Мартынова: его первые знаковые работы в этом стиле — «Рождественская музыка», «Листок из альбома» и «Страстные песни» — датированы 1976–1977-м.

Мартынов и долгие годы спустя считал Рабиновича-Бараковского своим соратником по «преодолению комплекса авангарда»: «Он открыл способ превращения роскошных романтических фактур в минималистические паттерны, выстраивающиеся по числовым каббалистическим законам» [6, 248]. Источник у этих опытов один — «In C» Терри Райли: это важнейшее сочинение и Рабинович-Бараковский, и Мартынов услышали у Алексея Любимова. Ему пластинка с этой записью досталась от Эдисона Денисова, которому присылали много новой музыки.

Но результаты оказались совершенно разными. На композиции Райли произведения Рабиновича-Бараковского были так же непохожи, как и на опыты американских минималистов — как, впрочем, и на эксперименты оставшихся в Союзе коллег, которые развивали схожие идеи на протяжении 1970–1980-х. «Его гениальность в том, что он одним из первых увидел невероятную авангардную метафизику в романтической музыке — Шуберте, Шопене, Брамсе, — говорит Любимов. — Сама идея отказа от авангардной парадигмы — раздробленности мышления, атональности — тогда висела в воздухе. Многие были охвачены разочарованием в авангардных техниках, композиторы искали пути возврата к внятному языку. Сильвестров, Пярт, Мартынов, Пелецис — все туда шли. Но и полистилистика Шнитке и Берио — о том же, это ведь тоже игра с канонами и традициями. Кто искал в средневековой музыке, кто в барокко, а Рабинович ушел в романтическую тональность. И, видимо, увидел композиторскую перспективность этого дела».

Все 1980-е Рабинович работает пианистом в женевском театре, по возможности сочиняет и медленно обдумывает свою сверхконцепцию, которая потом получит название «Третья практика», — согласно ей, все его произведения объединены в цикл «Антология архаических ритуалов: в поисках центра». Уже в конце 1980-х к этой практике получают возможность примкнуть новые слушатели — в перестроечной Москве появляется фестиваль «Альтернатива», который сразу делает упор на возвращение музыки композиторов-эмигрантов в Россию. Одним из первых вспоминают Рабиновича-Бараковского — о том, что он написал после отъезда, в этот момент мало кто знает. «Мы связались, он заслал мне огромное количество своих камерных сочинений, начиная с середины 1970-х, — вспоминает Алексей Любимов, — и мы вовсю стали играть его вещи. Он и сам в этом участвовал, в том числе написал для одного из фестивалей концерт для двух роялей».

Самое сильное впечатление его творчество произвело на молодого пианиста Антона Батагова. «Я к тому времени был уже осознанным минималистом, и в музыку, которую мне передал на кассетах Любимов, совершенно влюбился. Ничего подобного я прежде не слышал. Это были вещи середины 1970-х; процессы, происходившие в минимализме того времени, были совершенно другими — там был совершенный хардкор. А то, что можно взять романтическую музыку и сделать из нее минималистское сооружение, никому не приходило в голову. Алик это сделал тогда, когда этого не делал никто».

На некоторое время Батагов стал, возможно, главным пропагандистом Рабиновича-Бараковского. Он исполнял его на «Альтернативе», составил вместе с Любимовым концертную программу «Прекрасная музыка для двух пианистов» и выучил все фортепианные сочинения композитора. «Было время, когда я играл музыки Рабиновича больше, чем чего бы то ни было. В последние годы существования Союзконцерта я объездил половину Советского Союза, и везде, даже в зале музыкальной школы в поселке Магаданской области, исполнял Рабиновича, Гласса и Кейджа. Кстати, публике нравилось».

Вскоре ему удалось познакомиться с автором лично. Композитор поразил его не меньше, чем его сочинения. «Мне было двадцать с небольшим, он меня старше на двадцать лет и виделся мне классиком вроде Гласса и Райха. С человеком такого типа я встретился впервые, и, честно говоря, никого похожего с тех пор не встречал. Он оказался кем-то вроде шумановского Флорестана: совершенно романтический герой. Тонкий, ранимый, очень порывистый, совершенно по-детски искренний. Какой-то настоящий. Вообще не из XX века. И уж тем более не из XXI. Собственно, и музыка его такая — порывистая и невротичная и одновременно — очень рассудочная, по-математически выверенная. Ядерное сочетание».

«Сверхромантиком» называет композитора и Алексей Любимов: «Ведь романтик — это тот, чья жизнь подчинена исполнению собственных прихотей. Вообще, мне кажется, что его уход в романтическую музыку связан с поисками мистического. Так романтизм отчасти понимала и Юдина — как выход в область метафизического, в символический космос, который композитор-романтик утверждает своим “я”. В этих поисках всегда сквозит тоска по завершенности. Это и у романтических поэтов есть, и у немецких [композиторов-] романтиков».

Хотя в произведениях Рабиновича используются вроде бы знакомые всякому академическому музыканту романтические паттерны, играть эти сочинения чрезвычайно сложно, признается Батагов: «То, что он пишет, выглядит очень “пианистично”, фактура знакомая, а на деле ты как будто правой рукой играешь один этюд Листа, а левой — другой». Когда же до Москвы доехал сам Рабинович, обнаружилось, что авторское прочтение заметно отличается от того, что представляли себе пианисты. «Мы с Любимовым исполняли ее [музыку Рабиновича] ритмично, с малым количеством rubato, получалась довольно жесткая музыка, и нам казалось, что только такой она и должна быть. А у Алика совершенно уникальная манера игры, она вся состоит из непредсказуемости. И это было совершенно непонятно ни по нотам, ни даже по записям. Хотя что значит уникальная? Так играл свою музыку Рахманинов, например. Невероятное rubato, полная независимость. Это все идет из XIX века».

Сложнее всего оказалось исполнять сочинения в ансамбле с автором в четыре руки. «У классических музыкантов есть импульсы, которыми они обмениваются, когда играют вместе, — объясняет Батагов. — Есть жесты, взгляды, какие-то сигналы, позволяющие синхронизироваться. И вот ты садишься играть вместе с Аликом и вроде бы считываешь все эти импульсы, а он играет совершенно по-другому. Ты взял ноту, а он начал на долю секунды раньше. И так все время. Играть с ним трудно, и дирижеру тоже трудно. Но я все время пытался учиться у него этой спонтанности. Моим богом был Рихтер, который все невероятным образом выстраивал и конструировал. А здесь я видел полную противоположность и пытался понять, как это работает. Даже если в ноты смотреть: у Алика все точнейшим образом прописано, я как миленький все это заучивал. Ну а как? Ноты написаны — их надо сыграть. А потом он садится за рояль — и часть из них просто не играет. Но при этом все звучит, хуже не становится! Я на это смотрел как на фокус какой-то».

Музыка Рабиновича-Бараковского иногда кажется средоточием таких фокусов, не позволяющих понять и присвоить ее полностью. Сегодня, когда новизна минимализма давно выдохлась, а сам он превратился в питательный и комфортный бульон, эти сочинения остаются неудобными — в них есть что-то гипнотическое и тревожащее одновременно. Батагов предполагает, что дело в самом материале: «Все эти арпеджио, фактуры из романтической музыки, совершенно не рассчитаны на размножение. Это не абстрактные паттерны, на которых построена музыка ортодоксальных минималистов. В них встроена эмоциональная внутренняя жизнь, которая буквально противится минималистскому структурированию. Слушатель это чувствует и иногда неосознанно протестует». К тому же, добавляет он, филармоническая публика, особенно европейская, прекрасно знает, как «должно быть», а творчество Рабиновича противоречит буквально всем ожиданиям — и это вызывает понятную реакцию.

Сам автор тоже не делает жизнь своей музыки проще. Он предпочитает использовать электронные усилители для инструментов оркестра или камерного ансамбля (еще одно табу, так же радикально выглядящее сейчас, как и 30 лет назад), с легкостью вводит в партитуры электропианино, любит звук челесты (раздобыть ее — извечная проблема устроителей) и в целом с подозрением относится к исполнениям, в которых не участвует лично. «Когда я иногда слышу мои сочинения, исполненные без моего участия, то просто не узнаю их — это кто-то другой сочинил» [2, 76].

Но в конечном счете и автор не властен над собственной музыкой. Ее трактуют по-своему не только исполнители, но и сама история. Опыт тревожных состояний, невротических повторений, ощущений безжалостного поворота винта, над которым ты не властен, вообще странных отношений со временем — остановившегося, зависшего или внезапно летящего непонятно куда — сегодня близок и понятен многим. Музыка Рабиновича-Бараковского, в которой есть и тяжелая обсессия, и вечное обещание чуда, может оказаться потаенным саундтреком эпохи. И одновременно лучшим лекарством от нее.

Алексей Мунипов

Список источников

- «Живем словом». Всеволод Некрасов в письмах и воспоминаниях / сост. и отв. ред. Г. В. Зыкова, Е. Н. Пенская. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2022. 639 с.

- Дубинец Е. А. Моцарт отечества не выбирает. М.: Музиздат, 2016. 312 с.

- Московский концептуализм. Начало: каталог выставки, Арсенал, Нижний Новгород, 28 сентября — 2 декабря 2012 года / куратор и ред.-сост. Ю. Альберт. Нижний Новгород: Издание Приволжского филиала Государственного центра современного искусства, 2014. 271 с.

- Мунипов А. Фермата. Разговоры с композиторами. М.: Новое издательство, 2019. 446 с.

- На берегах Голубой Лагуны: Константин Кузьминский и его Антология. Сборник исследований и материалов / сост. И. Кукуй. Бостон, СПб.: Academic Studies Press, Библиороссика, 2022. 583 с.

- Эти странные семидесятые, или Потеря невинности. Эссе, интервью, воспоминания / сост. Г. Кизевальтер. М.: НЛО, 2010. 432 с.

- Composer/Conductor Boulez Stays on the Cutting Edge // Chicago Tribune. 1987. November 8. URL: https://www.chicagotribune.com/1987/11/08/composerconductor-boulez-stays-on-the-cutting-edge/ (дата обращения: 17.03.2025).