Слушая, слышать!

Слушая, слышать!

Рецензия на книгу: Соколов А. С. Мир музыки в зеркале времен. М. : Просвещение, 2008. 276 с.

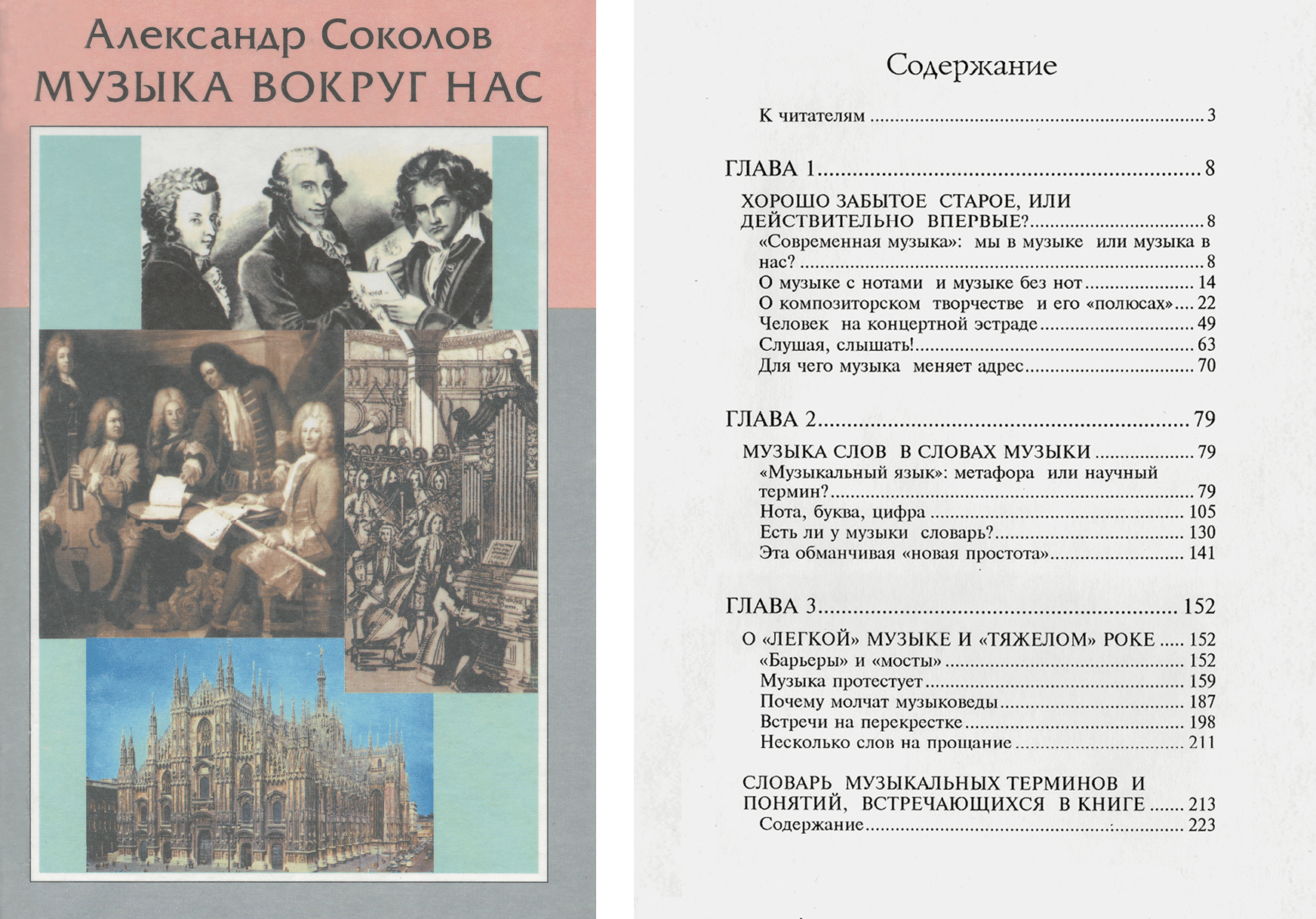

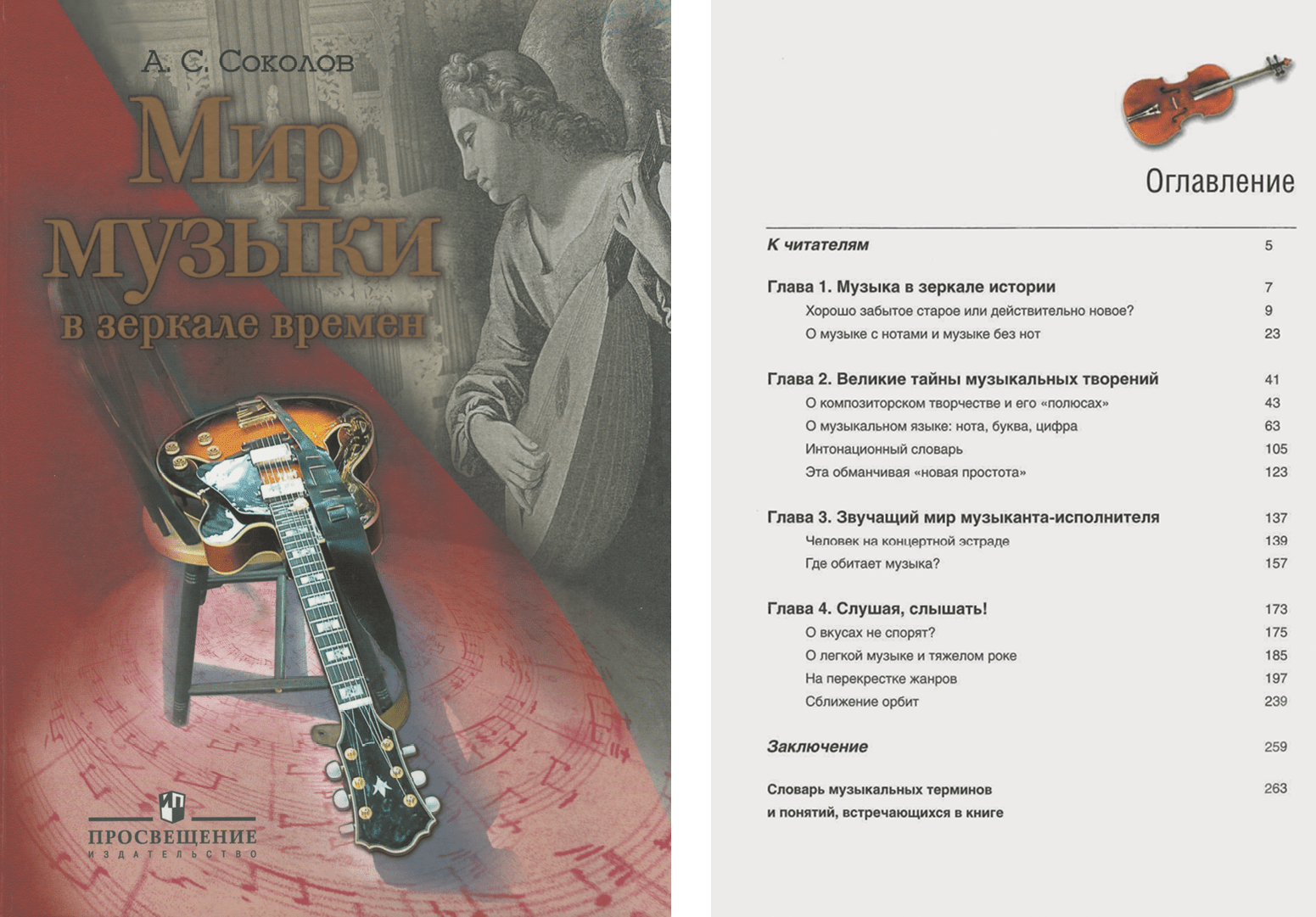

Среди научных трудов А. С. Соколова есть две книги, которые вышли достаточно давно, но оказались малоизвестными и полузабытыми. Первая, «Музыка вокруг нас» (см. илл. 1), была опубликована в 1996 году [1]; через 12 лет автор дополнил и реструктурировал текст, а также снабдил его новым изобразительным материалом. Так появилась работа под названием «Мир музыки в зеркале времен» [2] (см. илл. 2), о ней и пойдет речь в этой запоздалой рецензии.

Для кого написана эта книга? Автор полагает, что она может быть полезна как профессионалам, так и любителям. Обращаясь к читателям, он говорит: «Я приглашаю вас не к сопоставлению и обсуждению впечатлений от конкретных музыкальных произведений, а к совместному раздумью над внутренними законами музыки, над смыслом тех явлений окружающего музыкального мира, которые зачастую бывают скрыты от слушателя. <…> В ней (книге. — Г. Г.) можно найти ключ к некоторым „шифрам“ музыкального языка, что необходимо современному человеку для полноценного понимания великих творений» [2, 5].

Хочется назвать второе издание «книжкой с картинками» — почти на каждой его странице помещены рисунки, репродукции художественных полотен, фотографии или нотные примеры, благодаря которым читатель постоянно находится в многовековом пространстве мировой культуры. Сопровождающие иллюстрации помогают увидеть в этом «зеркале времен» самые неожиданные пересечения и взаимовлияния различных видов искусств.

Как строятся эти книги? В оглавлениях обеих можно обнаружить и широкий исторический охват материала, и теоретическую проблематику, и — самое главное — стремление автора адресовать текст простому любителю музыки (см. илл. 1–2). Однако во второй — все эти аспекты представлены более подробно и аргументировано. В окончании помещен словарь музыкальных терминов и понятий.

Илл. 1. Обложка и оглавление издания 1996 года

Fig. 1. Book cover and contents of the 1996 edition

Фото: Галина Григорьева

Илл. 2. Обложка и оглавление издания 2008 года

Fig. 2. Book cover and contents of the 2008 edition

Фото: Галина Григорьева

Феномен «Мира музыки» — в органичном сочетании научного подхода к раскрытию «шифров», о которых говорит автор, с доступностью изложения. Такая концепция воистину уникальна, публикации нет аналогов в отечественной музыковедческой литературе. Без преувеличения можно сказать, что это труд энциклопедического характера, столь объемен в нем охват материала.

В создании книги сказался не только внушительный исследовательский потенциал ее автора, но и опыт его общения с самой широкой аудиторией. Вспоминаются вступительные слова, которые Соколов часто произносит перед концертами с самыми разными программами.

В первой главе автор задается кардинальными вопросами: что такое современная музыка? Окружающий нас повсеместно мир звуков или «очередной виток спирали» в истории культуры? Чтобы ответить на них, ученый предлагает погрузиться вглубь времен, что согласуется с интересом к старинному искусству нынешних творцов. Акцентируется внимание на том, что распространенная сегодня «фоновая» функция музыки меняет ее истинный смысл. При этом Соколов напоминает нам о колыбельных песнях или траурных плачах, с древности окружавших человека в повседневной жизни.

Все это было тогда средой обитания, и известной формулы «композитор — исполнитель — слушатель» не существовало вплоть до XV века. Постепенно роли композитора-творца и слушателя-«потребителя» обособились, но вследствие технического прогресса художественная ценность произведения стала труднопостижимой. Приведем цитату: «<...> задача перед современным слушателем стоит чрезвычайно сложная. Ведь сегодня музыка вокруг нас — это и подтверждение незыблемости основных законов искусства, и поиски новых, неизведанных путей; это и нелегко дающееся аудитории приобщение к наследию, дошедшему до нас из глубины веков <...> это новые условия бытования музыки, новые технические возможности, открывшиеся перед музыкантами». И далее: «Попробуем прежде всего уточнить: какими путями может переходить музыка от человека к человеку, что представляет она собой как средство человеческого общения?» [2, 20–21]. Для ответа на эти вопросы Соколов и погружает читателя в исторический контекст.

«О музыке с нотами и музыке без нот» — так озаглавлен следующий раздел, где автор обращается к традициям фольклора с его синкретическим единством текста, музыки, жеста и характерной импровизационностью. Последняя рассматривается широко, вплоть до джазовых и рок-композиций. Неожиданно перекидывается «мостик» к профессиональной форме «вариаций с темой», к хоральным кантатам Баха, и таких «мостиков» или «зеркал» в книге множество.

Вторая глава — «Великие тайны музыкальных творений» — посвящена композитору-создателю. Здесь Соколов предпринимает экскурс в историю музыки и музыкальных стилей, освещает причины их смены в разных эпохах. Примечательно, что практически нигде он не дает ссылок на труды исследователей, профессиональные термины и формулировки остаются «за кадром» и воспринимаются как прочно вошедшие в обиход музыкознания. У читателя-специалиста это не может не вызвать некоторого удивления — видимо, автор книги старался не «утяжелять» ее полагающимися справками. Зато в тексте фигурируют многочисленные цитаты: высказывания писателей и поэтов, художников и философов. Это значительно обогащает культурологический контекст, а визуальный ряд вносит сюда свою лепту.

Каковы те основные понятия, которые раскрывают смысл исторической смены стилей? В первую очередь — художественный канон, тщательно соблюдаемый как система правил, подчас смело нарушаемых, — примерами служат «Весна» С. Боттичелли, мадригалы К. Джезуальдо и многое другое. Идет речь о рациональном и интуитивном в творческом процессе, о классическом и аклассическом — последняя пара понятий, по мнению Соколова, является основой «полюсов» в искусстве романтизма, и особенно в ХX столетии. Изложение вплотную подводит к диалогам — ими насыщена музыка вокруг нас, и, чтобы понять их, «необходимо вникнуть в закономерности языка, на котором они ведутся» [2, 61].

Раздел «О музыкальном языке: нота, буква, цифра» — развернутый текст, где автор поднимает кардинальные теоретические вопросы — их он называет «грамматиками музыкального языка». Повествуется о музыкальной интонации — от ее фонического уровня до уровня сложных грамматических взаимодействий. Последние часто требуют комментария творца, и здесь опять возникают неожиданные и смелые параллели: М. Мусоргский и Д. Лигети, А. Пушкин и иконописцы оказываются в одном ряду с точки зрения роли авторских ремарок к их сочинениям. Соколов преподносит читателю основы музыкального синтаксиса: апеллируя к общим законам искусства, он отсылает к циклам «Сонат» художника Микалоюса Чюрлёниса 1. Сопоставления затрагивают и уровень графических символов, в разные эпохи служивших средствами записи нотного текста.

Следы старинных способов нотации обнаруживаются в произведениях разных эпох и стилей — приводятся примеры из музыки Р. Шумана, П. Чайковского и (снова «мостик» в современность!) А. Кнайфеля. Речь идет о числовой и буквенной символике — на страницах книги мы видим нотные тексты Я. Ксенакиса и И. С. Баха, Э. Денисова и А. Шнитке, примеры графической фиксации музыки.

Углубляясь в эту область, ученый не боится малознакомых или вовсе не известных терминов. Пожалуй, это самый трудный для восприятия материал, если иметь в виду любителей — тут не спасает даже справочник, помещенный в конце издания.

«Интонационный словарь» — так называется следующий раздел второй главы. Основываясь на этом выражении Б. Асафьева, Соколов предлагает рассмотреть «словарный запас», «лексику» музыкального языка в их исторической ретроспективе. Знаменный распев с его символикой гласов, риторические фигуры с опорой на теорию аффектов — все это, с точки зрения автора, со временем привело к универсальному классикоцентристскому восприятию музыки.

Вопросу о его преодолении и посвящен последний раздел главы «Эта обманчивая „новая простота“». Погруженный в исторический контекст, читатель переносится в середину XX века, когда во всем мире активизировались поиски новых моральных ценностей, созревала «революция духа». Рок-музыка стала символом контркультуры, своеобразной встречной волной, которая обрела смысл в пересечении с культурной традицией. А в этом движении, в свою очередь, возник антиавангард — реакция на радикалистские тенденции 50-х годов. Многоязычие современной музыки как признак «полифоничности» человеческого сознания создало почву для нового художественного метода, способного воплотить драматизм наступившего столетия. Так возникла полистилистика в ее параллелях с живописью (техника коллажа), кинематографом, став «средством диалога между композитором и слушателем» [2, 135]. В одном ряду называются Л. Берио, Б. А. Циммерман, Б. Чайковский, С. Слонимский, Р. Щедрин. Восприятие произведений, созданных в такого рода технике, требует от слушателя достаточной образованности в области музыкальных стилей. Кстати, именно методом коллажа широко пользуется и сам Соколов в подборе иллюстративного материала.

Третья глава посвящена важнейшему члену исходной триады — «Звучащий мир музыканта-исполнителя». Повествуется история его сложных взаимоотношений с композитором: от тесного сотрудничества до полного отрицания роли артиста, особенно в наступившую эпоху технического прогресса. На этом пути возникает алеаторика как проявление импровизационной роли исполнителя, приводятся фрагменты сложнейших графических партитур (см. илл. 3).

Илл. 3. Слева вверху: В. Екимовский. «Балетто». Фрагменты композиции.

Справа вверху и внизу: электронные «партитуры» К. Штокхаузена

Fig. 3. Top left: V. Ekimovsky. «Balletto». Fragments of the composition.

Top right and bottom: K. Stockhausen’s electronic «scores»

Фото: Галина Григорьева

Подобные примеры на страницах издания, обращенного к любителям музыки, выглядят достаточно экстравагантно. Способ их подачи, стиль разговора о столь непростых вещах, казалось бы, расставляет все точки над i. Однако этот материал непременно вызовет недопонимание и вопросы неискушенного читателя, и в этом видится некоторый «переизбыток сложного», сугубо профессионального, что противоречит начальной установке автора на восприятие широкой аудиторией.

Глава завершается разделом «Где обитает музыка?» Тут говорится о «встречах» композитора, исполнителя и слушателя в разные времена. Вновь — емкий и интересный исторический очерк: музыка для храма, музыка княжеской капеллы, музыка больших концертных пространств и оперных театров. Сферические залы конца XX века существенно изменили отношения творца, артиста и публики. Приведены примеры открытой формы К. Штокхаузена с опорой на коллективную импровизацию. И опять «мостик» — к антифонным опусам старых мастеров, литургическому многоголосию и О. Лассо. Подобающее им место занимают здесь электронная и компьютерная музыка.

Последняя глава книги призывает: «Слушая, слышать!» Автор начинает непростой разговор о самых неожиданных и далеких, казалось бы, друг от друга вещах. Классика, как и везде в этой книге, перемежается с современностью: речь идет о «молодежной музыке», хеппенинге и трудностях восприятия новых явлений с позиций классикоцентризма.

Развернутый раздел «На перекрестке жанров» продолжает эту тему. Он адресован более читателю, чем предмету разговора, и посвящен афроамериканской музыке, ее истории и практике, социальной направленности, сложной жанровой природе. Особое внимание Соколова привлекает европеизация джазовой культуры, ее активное включение в академические формы композиции. Это снабженный цитатами и многочисленными иллюстрациями, законченный очерк истории рока со всеми ее подъемами и спадами. В качестве обобщения автор приводит слова американского исследователя Б. Де Мотта: «Рок ассимилировал все, что есть в поле зрения <…> он обратился к прошлому, взяв оттуда барочные звучания, мадригал и григорианские песнопения, обратился в будущее к электронной музыке и шумовым коллажам музыкальной конкретики» [2, 209].

Это «Сближение орбит» (имеется в виду синтез стилей и жанров. — Г. Г.), составляет суть последнего раздела книги. Рок-балеты, рок-симфонии, рок-оперы — новые жанры «третьего направления» — реализовались в сочетании элементов джаза, фольклора, симфонической и камерной музыки, а также в использовании серийной техники. Приведены примеры из музыки А. Шнитке, Р. Щедрина, С. Губайдулиной, А. Эшпая, К. Караева, И. Стравинского, Б. Бартока, Д. Мийо, А. Онеггера, и одна из последних иллюстраций красноречиво свидетельствует об этом единстве.

В кратком Заключении автор остроумно замечает: «<...> если впервые услышанная музыка покажется слишком далекой, непонятной, не нужно спешить с выводами. Быть может, все дело в том, что это мы по неопытности заглядываем в бинокль с обратной стороны?» [2, 261]. Так заканчивается эта книга о музыке вокруг нас, которую ученый предлагает слушать особым образом: всматриваясь в зеркало времен.

Обобщим сказанное: капитальный труд Соколова обладает несомненной познавательной ценностью; в уникальной форме — через погружение в беспредельно широкий мир искусства — предлагаются действенные рецепты для постижения «скрытых смыслов» музыки, особенно современной, что ученому в большой мере удается. Однако — и в этом неоднократно на практике убеждался автор настоящей рецензии — «простые» читатели-меломаны не в состоянии до конца уяснить смысл некоторых слишком смелых и неожиданных исторических параллелей, специальных терминов и нотных примеров. Думается, лишь немногие из них способны адекватно оценить сложнейшие связи изобразительного и повествовательного рядов. Но для профессионала книга Соколова — неоценимое подспорье в разных сферах деятельности, прежде всего преподавательской и просветительской.

Список источников

- Соколов А. С. Музыка вокруг нас. М. : Издательский дом «Фёдоров», 1996. 222 с.

- Соколов А. С. Мир музыки в зеркале времен. М. : Просвещение, 2008. 276 с.

Комментировать