В чем суть музыкальной артикуляции?

В чем суть музыкальной артикуляции?

Размышления по поводу статьи-рецензии В. П. Сраджева «Артикуляция — технические приемы или путь к исполнительскому творчеству?»

Мне бы хотелось в первую очередь выразить благодарность журналу за публикацию столь глубокой рецензии [22], посвященной второму изданию моей книги «Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании» [12]1. Особенно импонирует то, что отзыв принадлежит крупному специалисту в области фортепианной педагогики, автору множества трудов, связанных с методикой обучения искусству музыкального исполнительства, доктору искусствоведения, профессору Виктору Пулатовичу Сраджеву.

Отрадна мысль В. П. Сраджева о нацеленности моей книги на практику, в которой артикуляция и штрихи обусловлены творческим замыслом исполнителя. Очень близко мне и акцентирование внимания на недопустимости введенного И. А. Браудо уравнивания понятий «артикуляция» и «произношение» [22, 175] и появления в связи с этим расплывчатого словосочетания «артикуляция в широком смысле слова». К нему относят все новые средства музыкального «произношения» и в конечном итоге превращают в синоним понятие «интонирование».

Вместе с тем я бы хотел поделиться размышлениями, вызванными этой рецензией. Прежде всего при знакомстве с ней невольно задумываешься над ее заголовком. Целью создания моей книги вовсе не был ответ на вопрос, понимать ли под артикуляцией процесс исполнительского творчества или же технические приемы игры, — для меня этот вопрос аксиоматичен. И в качестве главного достоинства работы Браудо я подчеркивал ее ориентированность именно на художественный результат, а не на достижение тех или иных исполнительских движений, при всей их важности в повседневной исполнительской и педагогической работе. Но моей основополагающей задачей стала необходимость совсем иного осмысления самой природы музыкальной артикуляции — в первую очередь как явления энергетического, а не времяизмерительного. Это было особенно важно в связи с тем, что времяизмерительное понимание господствует даже в крупнейших музыкальных энциклопедиях, отечественных и зарубежных, причем не одно столетие.

Сущность артикуляции и, соответственно, штрихов я попытался выявить в своей книге прежде всего как ту или иную меру энергии, то есть жизненного тонуса в звуковыражении — активного волевого начала в интенсивности звуковой атаки или же, напротив, мягкости, нежности и эластичности передачи любых музыкальных построений, на каком бы инструменте или в вокальном искусстве они ни воспроизводились. Это представляется мне залогом артикуляционного мастерства и значительным фактором для дальнейшего совершенствования всей нашей музыкальной педагогики.

Поэтому очень трудно согласиться со следующими словами рецензии: «В понимании и оценке артикуляции и явлений, с нею связанных, Имханицкий является убежденным сторонником и идейным последователем выдающего российского органиста, музыковеда и педагога И. А. Браудо» [22, 173]. При согласии с рядом положений книги Браудо, я стремился предоставить принципиально другую концепцию сущности артикуляции.

Однако начать свои размышления хотелось бы с тех моментов, которые в теории Браудо мне очень близки. Первое положение — о значимости для музыканта «живых музыкальных впечатлений», а второе — о важности воспитания навыка «исполнять музыку, и прежде всего мелодию, с той или иной степенью расчлененности или связности ее тонов» [5, 3]. Полностью согласен я и с мыслью об истоках музыкальной артикуляции в речевом произношении, и с той частью формулировки понятия «артикуляция», которая исходит из науки о языке. Браудо справедливо подчеркивает в качестве первичного условия артикулирования ясность «слогов при выговаривании слова». Солидарен я и с положением об универсальности общих артикуляционных закономерностей в музыке независимо от того, исполняется она на каком-либо инструменте или является вокальной.

Но при этом у Браудо сама сущность артикуляции понимается лишь как явление времяизмерительное: например, при сокращении длительности одного из звуков значимость находящегося рядом увеличивается. Если соотносятся звуки под лигой, объединенные в группировку, то у отъединенного от связки весомость также повышается. Поэтому и начинает Браудо изложение своего труда с важнейшего элемента общности между артикуляцией речевой и музыкальной: как уже говорилось, последнюю он называет искусством исполнения музыки с разной степенью расчлененности и связности тонов [5, 3]. Мне же хотелось в качестве основы такой ясности рассматривать не фактор времени, а в первую очередь силу энергии выражения. Если уж исходить, как это справедливо делает Браудо, из аналогий между музыкальной и словесной речью, то какие-то слова в произношении мы акцентируем, а какие-то, менее значимые — затушевываем2. На мой взгляд, смысловую группировку тонов обусловливают прежде всего соотношения их артикуляционно-силового выделения и затенения, подчеркивания и сглаживания.

К примеру, произнесем фразу: «Книга Браудо важна чрезвычайно», максимально разъединив слоги и слова, однако артикулирование акцентов в словах, в их согласных буквах, сделаем пассивным, вялым. Слоги в словах сразу же окажутся невразумительными, а речь — безликой. Окружающие даже не разберут смысла сказанного! Напротив, речь станет не только артикуляционно четкой, но и строго определенной по смыслу при акцентировании одних слогов и затенении других. Так, при маркированном произнесении первого слова и микшировании последующих — «Кни́га Браудо важна чрезвычайно» — подчеркивается жанр исследования. При ударении на втором слове — «Книга Брáудо важна чрезвычайно» — речь пойдет именно об ее авторе, а не, к примеру, о его предшественниках; делая ударение на третьем слове, мы даем оценку книги, а при акцентуации четвертого — эмоциональную окраску этой оценки, подчеркивающую значимость книги.

Яркость выделения отмеченных слогов в каждом из слов во многом зависит также от степени сглаживания, затенения остальных слогов3. Как и в словесной речи, отчетливость дикции в музыке определяется сопоставлением атаки твердой и мягкой, то есть силовыми, энергетическими критериями звукообразования. Причем распространяется это как на мелкие, так и на крупные построения музыкальной речи, подобно речи словесной.

Хотелось бы обратить внимание также на мысль, изложенную в моей книге [12], но незафиксированную в рецензии: о взаимосвязи артикуляционной яркости с эмоциональным тонусом исполнителя. Пластично взятый звук не только усиливает выразительность интерпретации, но и вызывает в самом исполнителе соответствующий отклик; энергичность атаки не только придает остроту метрической пульсации и зажигательную акцентность тому, что звучит, но и активизирует музыканта. Проявление речевого начала в инструментальном произведении обусловливает обращение исполнителя к своему же речевому аппарату — и по мере усиления напористости в характере музыки и приближения к скандированию движения его мускулов будут становиться все энергичнее.

Как мне представляется, во всей музыке существуют три основополагающих начала: кантилена, моторика и выражение речевой сферы4. Это не только жанровые, но и фундаментальные основания музыки, ее первоэлементы. Обращение к ним особенно важно потому, что в музыкально-исполнительском искусстве безраздельно господствуют кантабильные идеалы. Поскольку кантилена исходит из широты человеческого дыхания, здесь превалирует объединение тонов в связку, под лигой уменьшается энергия их атаки, так как артикуляционная энергия распределяется на всю группу, а не на каждый звук по отдельности. Вместе с тем отражение в музыке особенностей словесной речи имеет особенно широкое поле градаций атаки — от очень плавной, нежной до порывистой и решительной. В моторике же прежде всего стимулируется мускульная энергия, и первоочередным средством ее реализации становится акцентность опорных долей или сопоставленного с ними синкопирования.

Целесообразно подчеркнуть, что частое требование педагогами инструментальных специальностей «пения» на инструменте — причем именно там, где присутствуют принципиально иные проявления музыкальной выразительности, например, активное речевое начало, выраженное в декламации и скандировании, или даже моторика, — приводит к вялости исполнения. Вспоминается меткое замечание И. Ф. Стравинского: «В знаменитой записи репетиции “Линцской” симфонии Моцарта, проводимой одним видным дирижером, слышно, как он постоянно просит оркестр “петь”, и никогда не напоминает ему, что надо “танцевать”» [24, 172].

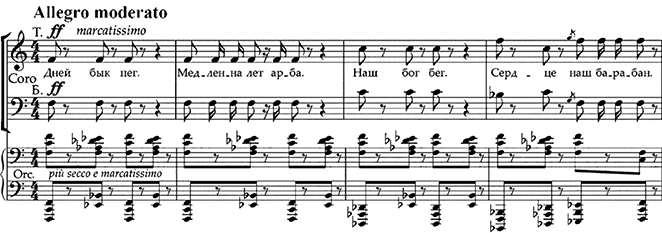

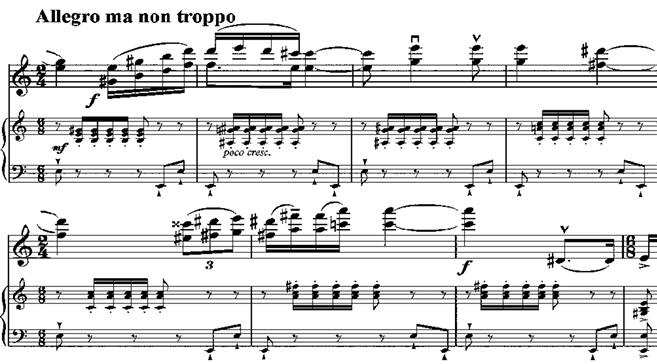

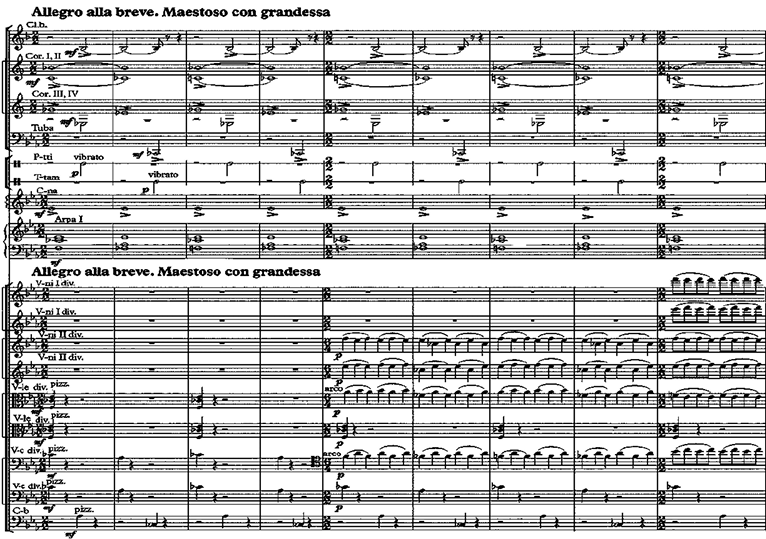

Поэтому сначала рассмотрим область моторики, где организующая сила акцентности становится особенно яркой. Наиболее заметна она при равномерности, проявляющейся в танцевальности, пляске, токкатности, но в первую очередь обнаруживается в маршеобразной музыке. Примером тому может быть начальная часть «Патетической оратории» Г. В. Свиридова на слова В. В. Маяковского — «Марш» (см. пример 1).

Пример 1

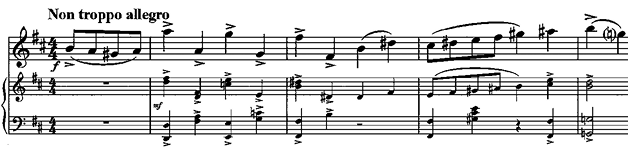

Организующая сила акцентности отчетливо обнаруживает себя в соседстве с более плавным движением, как, например, в широко известном Гавоте — третьей части «Классической симфонии» С. С. Прокофьева. Он исполняется на самых разнообразных инструментах; приведу его в переложении В. Борисоглебского для флейты и фортепиано5. Здесь акцентность сопоставлена с последующим грациозным восходящим движением, придающим музыке особенно изящный характер (см. пример 2).

Пример 2

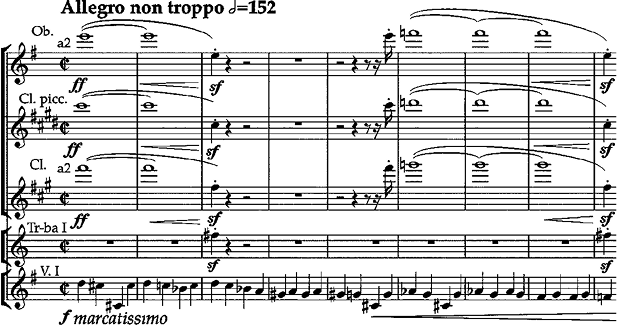

В наивысшем проявлении акцентность может быть выражена в штрихе marcatissimo. Звучащие на фоне механического, необычайно энергичного движения струнных, ниспадающие вскрики деревянных духовых в третьей части Восьмой симфонии Д. Шостаковича создают эмоциональную атмосферу безостановочно надвигающейся зловещей лавины (см. пример 3).

Пример 3

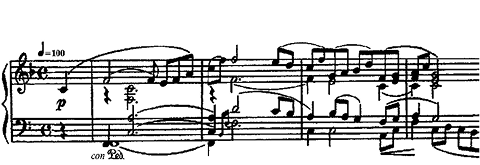

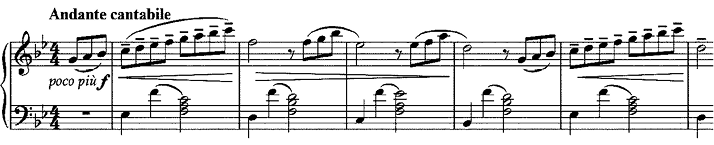

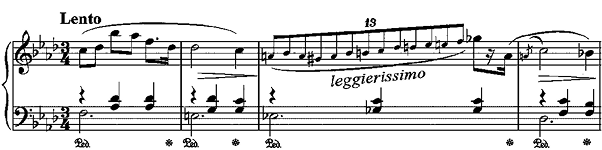

В кантиленных же сочинениях исполнительский тонус интонирования прежде всего вызывает ассоциации с дыхательным процессом. По сравнению с моторикой, природа дыхания значительно менее автоматизирована: мы без труда можем его ускорить, замедлить, задержать. В кантилене именно дыхание во многом определяет эмоциональный строй того, что мы выражаем: волнение обусловливает дыхание прерывистое, в состоянии покоя оно значительно ровнее и глубже6. Поскольку любая кантилена тесно связана с тем или иным соединением тонов, то весомость атаки каждого звука по отдельности неизбежно уменьшается: лирической распевности сопутствует нежность, округленность артикулирования; инструментальное исполнение будет подобно вокальному распеванию одного слога. Неизбежна и обратная зависимость: артикуляционная мягкость атаки располагает к слитности звуков. Так становятся возможны самые тонкие проявления лирической экспрессии. Вспомним начальные такты пьесы «Грезы» из фортепианного цикла «Детские сцены» Р. Шумана (см. пример 4).

Пример 4

Что касается воплощения речевого начала в музыке, оно может быть и предельно мягким, и максимально декламационным, вплоть до скандирования и передачи ораторского пафоса. Чем патетичнее самовыражение композитора и толкователя его экспрессивного чувства — исполнителя, тем явственнее речитативность в артикулировании. Параллельно процессу отделения каждого звука возникает и усиление энергии атаки, как, например, это происходит в кульминационном эпизоде «Интродукции и рондо-каприччиозо» К. Сен-Санса для скрипки с оркестром в авторском переложении для скрипки и фортепиано (см. пример 5).

Пример 5

Вспомним также мягкое начало Баркаролы из фортепианного цикла П. И. Чайковского «Времена года». Если в начальном проведении лирической темы артикуляция очень мягка и связна, то уже во втором периоде, при отклонении в параллельную мажорную тональность, речитативное начало значительно усиливается. При сохранении поэтического благородства экспрессивного чувства не только звуки приобретают все большую автономность, но и заметно нарастает активность их атаки, особенно в кульминационной зоне начального раздела (см. пример 6).

Пример 6

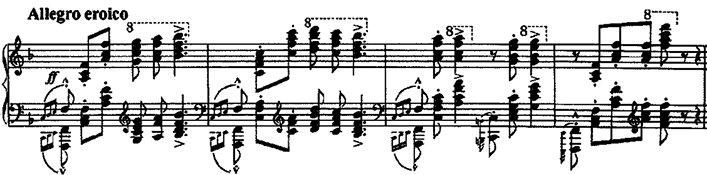

В отличие от мягкого «проговаривания» тонов в музыке, обострение акцентности, аналогично слогам речевого высказывания, сопряжено с активизацией всех интонационных элементов — они могут быть доведены до властных ораторских призывов, скандированных возгласов, и аналогия с декламацией становится тогда особенно наглядной. Обратимся к торжественно-приподнятому, скандированному провозглашению начальной темы Allegro eroico при ее втором проведении в фортепианной Рапсодии № 14 Ф. Листа (см. пример 7).

Пример 7

Получается, Браудо, как и многие выдающиеся ученые до него, ошибался в своем практически исключительно времяизмерительном понимании музыкальной артикуляции? [12, 21–27]. Великие музыканты-практики, исполнители и педагоги прошлого — такие как Иоганн Иоахим Кванц в области флейтового искусства, Карл Филипп Эммануил Бах — клавирного, Леопольд Моцарт — скрипичного, — в методических высказываниях всячески подчеркивали роль силового фактора в музыкально-артикуляционных явлениях, то есть соотношений твердости и округленности произношения. Однако специальные исследования, посвященные именно артикуляционным явлениям, довелось писать преимущественно органистам. Прежде всего это была книга Г. Келлера «Фразировка и артикуляция» [29], а спустя несколько лет и «Артикуляция» И. А. Браудо, которая впервые появилась в 1961 году (в 1973-м вышло второе издание [5]) и быстро приобрела значение универсальной для всего музыкального искусства7.

У органа имеются неоспоримые достоинства8. Тем не менее важно отметить и свойственное ему ограничение: отсутствие естественного акцентирования звуков. Их выделение возникает лишь при укорачивании соседних, продолжительность которых в таком случае уменьшается. При этом отделенные от связанной группы звуки приобретают особую значимость9. Практически нет возможностей управления звуковой атакой, регулирования степени ее твердости или мягкости и у клавесина.

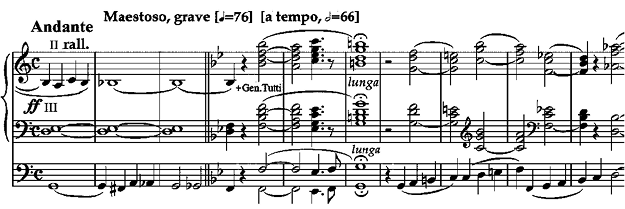

Тогда и оказываются необходимыми компенсаторные возможности двух времяизмерительных средств: связывания и разделения звуков, их укорачивания и полного выдерживания! Наряду с насыщенностью фактуры этот фактор способствует значительному повышению экспрессии. Ощущение большей артикуляционной весомости может быть создано не только за счет звукового сокращения-выдерживания, но и такого времяизмерительного феномена, как выжидательная ситуация — с созданием небольших пауз перед наиболее значимыми фразами и интонациями, аналогично паузированию в словесной речи. Приведу в качестве примера заключительные такты органной Прелюдии и фуги на тему BACH Ф. Листа (см. пример 8).

Пример 8

Ассоциации с ораторской речью возникают прежде всего за счет неуклонного движения от укороченности к выдержанности звуков, они становятся и более ожидаемыми вследствие обособления с помощью пауз и фермат. Соответственно, более значимыми ощущаются последующие музыкальные «слова»10.

Вот почему артикуляция на тех инструментах, где отсутствует возможность регулирования атаки звука, фактически сводится к времяизмерительному фактору. В современном академическом музыкальном искусстве это касается прежде всего органа и клавесина11. Однако именно на эти слуховые представления опираются, вслед за Браудо, очень многие, пишущие об артикуляции в музыке, причем даже тогда, когда речь идет о вокале или о тех инструментах, которые обладают собственными возможностями в достижении акцентности и мягкости звукообразования!

Поэтому и хотелось бы подчеркнуть, что «название “Артикуляция на органе” или же “Артикуляция на органе и клавесине” — инструментах, не обладающих достаточными возможностями варьирования степеней остроты или мягкости атаки звука, полностью соответствовало бы содержанию этого глубокого, на редкость значимого труда» [12, 69]. Притом что психология музыкального восприятия Браудо была связана именно с органом и клавесином [12, 64], он апеллирует не только и даже не столько к этим инструментам: подавляющая часть его примеров — из фортепианной, вокальной, скрипичной, виолончельной, хоровой, оркестровой литературы. Адресатом исследования является любой музыкант, и потому закономерности органной и клавесинной артикуляции были невольно распространены на все исполнительство. Вот почему я не могу согласиться с тем, что являюсь «убежденным сторонником» теории Браудо [22, 173].

Разумеется, представленные Браудо времяизмерительные критерии артикуляции при игре на других инструментах или в вокальной музыке, при появлении силовой энергии в атаке звука, не исчезают. Соотношения связности с раздельностью, укорачивания с полным выдерживанием звуков в достижении внятной и четкой артикуляции не только остаются, но и ярко ее дополняют. Они могут быть важным добавочным элементом к естественному соотношению слоговой акцентности и мягкости. Тем не менее в многообразном мире вокальных и инструментальных тембров еще важнее градации самого момента возникновения звука — от едва уловимого до максимально весомого, твердого и даже жесткого.

Мне хотелось бы коснуться и других положений, которые не стали объектом внимания статьи Сраджева в силу ее небольшого объема, хотя они, по моему мнению, также являются основополагающими. Прежде всего это выявление различий между артикуляцией и фразировкой. Если понимать артикуляцию лишь как «искусство исполнять музыку, и прежде всего мелодию, с той или иной степенью расчлененности или связности ее тонов» [5, 3], выявить разницу между этими понятиями практически невозможно: «Мы должны признать, что попытки определить артикуляцию через ее сравнение с фразировкой не дают удовлетворительного результата», — констатирует Браудо [5, 183]. Ибо в обоих явлениях в этом случае речь идет об объединении или разделении структурных единиц по величине: во фразировке — более крупных, в артикуляции — менее.

Если же рассматривать фразировку как звуколинию, причем как процесс не только разделительный, но и объединяющий, а артикуляцию — именно как степень энергии музыкальной дикции, тогда различие между этими понятиями становится совершенно явным. Это наглядно демонстрирует эпизод колокольного перезвона в пьесе «Богатырские ворота» из фортепианного цикла М. П. Мусоргского «Картинки с выставки» в оркестровке М. Равеля (см. пример 9).

Пример 9

Очевидно, насколько остры акцентные звуки духовых — четырех валторн, бас-кларнета, тубы, которые являются долгозвучными инструментами; острота подчеркивается pizzicato низких смычковых и ударными инструментами. Но каждый акцентно-угасающий тон становится важным звеном в процессе разрастания стихии звонных тембров. Следовательно, общее фразировочное и, шире, интонационное развитие музыки противоположно артикуляционному: сила каждого из акцентных аккордов после атаки ослабевает, а фразировка образует неуклонное crescendo!

Упомяну еще об одном тезисе моей книги, который представляется мне очень существенным, но не нашедшим отражение в рецензии Сраджева: о зависимости артикуляции от способа звукоизвлечения. Поскольку все музыкальные инструменты, на мой взгляд, целесообразно классифицировать прежде всего по способу звукоизвлечения, а не в соответствии с общепринятой систематикой по источнику звука [12, 177–178], то в книге предложена иная классификация всего звукового мира, как инструментального, так и вокального. И в соответствии со способом звукоизвлечения мне видится уместным разделять все инструменты на мягко-долгозвучные и остро-краткозвучные (цитируя свою же статью, напомню: не является ли «источник звука — вообще не более чем предпосылкой музыки? Ведь это очевидно: нет источника — нет и самого звука, соответственно, и инструмента» [13, 177]. Первичным же для искусства музыки мне представляется именно способ звукоизвлечения.

На тех инструментах, которые я отношу к остро-краткозвучным, согласно законам акустики, «внешняя сила действует только в первоначальный момент» [21, 26]. Соответственно, способом звукоизвлечения на таких инструментах может быть удар или щипок. На мягко-долгозвучном инструментарии системообразующий способ звукоизвлечения связан с вынужденными колебаниями. Тогда «внешняя возбуждающая сила постоянно действует на тело. В результате такого различия в первом случае колебания относительно быстро прекращаются, во втором — они длятся так долго, как долго существует внешняя сила <...> Если это язычок в аккордеоне или баяне, то внешней силой является поток воздуха; если это струна скрипки, то внешняя сила возникает благодаря трению смычка о струну» [21, 25].

Мне также хотелось бы подчеркнуть, что на инструментах остро-краткозвучных, при их природной акцентности звукообразования, предметом особых забот исполнителя становится достижение кантилены, мягкости, особенно в лирической музыке; тогда как на мягко-долгозвучных, равно как и в вокальном искусстве, при всей важности округленности звука и выразительного «пения», большое значение приобретает создание должной звуковой твердости, энергичность звукообразования и — в произведениях активного характера — акцентность в штрихах.

Здесь возникает еще один важнейший вопрос, который, хотя и затрагивается Сраджевым, требует, как мне представляется, большего внимания, — о коренных различиях между понятиями «артикуляция» и «произношение». Браудо, добавляя к названию труда «Артикуляция» подзаголовок «О произношении мелодии», предваряет изложение книги следующим комментарием: «В настоящей работе наряду с термином “артикуляция” мы будем употреблять как равноценный с ним термин “произношение”. Следовательно, равнозначны будут выражения — средства артикуляции и средства произношения» [5, 3].

Между тем для опровержения этой идеи достаточно привести даже самый элементарный пример — употребление простейшего междометия «да», которое можно произнести с бесконечным количеством интонационно-смысловых нюансов. Так, при повышении речевой интонации слово обретет характер вопроса или сомнения, но с понижением высоты звука в нем появится категорически-утвердительное наклонение. Мы восприимчивы к самым различным сторонам интонации: изменениям звуковысотности, динамических оттенков, тембровой окраски, ритмики сказанного, к ускорениям и замедлениям, увеличению и уменьшению пауз между словами и их сочетаниями. Если же произнести не короткое междометие, а ряд взаимосвязанных слов, то произношение обрастет огромным количеством новых оттенков.

Поэтому положение Браудо о равнозначности терминов «артикуляция» и «произношение» явно нуждается в корректировке. Артикуляция — лишь часть интонационного наполнения музыки! И часть совершенно конкретная, определяющая в первую очередь степень четкости, членораздельности или, напротив, мягкости, округленности того, что мы произносим. А длящаяся жизнь тонов в их сопоставлении, рассматриваемая не со стороны звукообразования, — уже сфера интонационного развития. Именно этот «эмоционально-тембровый образ», по словам Б. В. Асафьева, является носителем эмоционального содержания музыкального искусства [1, 355].

Вместе с тем термин «произношение» совсем не является синонимом и к понятию «интонация». Произнесение слова ни в коей мере не подразумевает, что в нем непременно присутствует эмоциональный заряд. Но проинтонировать его — значит внести в него жизнь, одухотворить теплом человеческого чувства.

Сейчас я подхожу к вопросу о штриховой сущности в музыке12. В моей книге предлагается следующая формулировка: «штрих есть мера артикуляции» [12, 161], то есть вовсе не «способ исполнения» [28, 431], как это определяется даже в наиболее авторитетных изданиях, и уж никак не «сумма различных технических приемов игры» [23, 5], а явление общемузыкальное. Назначение штрихов — характеризовать прежде всего степень весомости нашей артикуляции: мягкости или твердости атаки сопоставляемых звуков наряду с их связностью или раздельностью, выдержанностью или сокращенностью. Этому посвящена вторая глава моей книги, где сделана попытка по-новому раскрыть саму сущность штрихов в музыке и вопросы их классификации. Главное в трактовке штриха, то есть меры артикуляции, — его универсальный характер. Это положение представляется мне основополагающим. Штрих должен быть узнаваем всегда, на каком бы инструменте он ни использовался. В связи с этим очень важным становится положение о зонной природе штрихов: узнаваемость штриха в любой тембровой сфере сохраняется до тех пор, пока он, выйдя за пределы такой зоны, не превратится в иной штрих.

К примеру, в любом виде исполнительства останутся четко узнаваемыми staccato, lеgаto, marcato и их высшие степени — staccatissimo, lеgаtissimo и marcatissimo. Аналогичным образом сохранят узнаваемость non lеgаto, tenuto, portato и martelé. Однако способы звукоизвлечения не будут идентичными, более того — они могут отличаться кардинально, поскольку специфика образования и ведения звука на любом инструменте или в вокальном искусстве напрямую зависит от мускульных навыков конкретного исполнителя. Его комплексное движение мышц каждый раз будет сугубо индивидуальным.

Если мы говорим об универсальности понимания артикуляционных явлений, то такими же универсальными неизбежно должны быть в своих основных характеристиках и ее детализирующие градации — штрихи. А между тем и в исполнительской практике, и в методических работах вплоть до наших дней они понимаются по-разному. Так, французский термин détaché означает «разделяя». Но на смычковых он может подразумевать, например, звуки связные и мягкие при разнонаправленном движении смычка13. У исполнителей же на духовых это звуки раздельные и твердые. Такие отличия могут усложнить репетиционную работу дирижера с оркестром, самих оркестрантов, музыкантов разнотембрового камерного ансамбля. Неизбежно возникает вопрос: в чем целесообразность использования détaché в качестве штриха? Разве недостаточно понимания того, что это способ, прием игры, характеризующий разнонаправленные движения?14

Рассмотрим с тех же позиций столь распространенный в исполнительском искусстве и методиках обучения штрих рortamento. В вокальном исполнительстве, на инструментах с нетемперированной звуковысотностью он подразумевает слитное высотное скольжение между связными звуками, их соединение приемом игры glissando. Но тогда вызовет путаницу привычное толкование термина portamento как извлечение тонов раздельных, к тому же без каких-либо скольжений15. Из изложенного очевидно: штрих portamento не универсален. Он характерен лишь для вокального искусства и инструментов, на которых возможно достижение нетемперированной высоты звука. Разумеется, композиторы порой стремились приблизиться к характерному для portamento глиссандирующему соединению мягких и слитных звуков и на других инструментах, как, например, в изысканном Вальсе As-dur Ф. Шопена, ор. 69 № 1 (см. пример 10).

Пример 10

Отсюда вытекает и еще одно положение — о том, что штрихов в методических работах не должно быть много. Ибо, во-первых, количество штрихов, о каком бы музыкальном инструменте или вокальном искусстве ни шла речь, всегда окажется обратно пропорциональным числу возможностей их практической реализации. Во-вторых, здесь хотелось бы подчеркнуть еще раз ту мысль, на которую справедливо обращено внимание в рассмотренной рецензии-статье: «В терминах методики и тем более в рекомендуемой ею графике не конкретизируются тончайшие эмоциональные нюансы, которые идут от сердца артиста, музыканта-художника» [12, 179]. Надо всегда помнить, что штрих — только «маяк» в безбрежном артикуляционном мире музыки. При этом внутризонных мер в пределах одного штриха может быть бесчисленное количество. В этой связи мной предложено четыре мягких штриха — legato, tenuto, portato, non legato — и три акцентных, острых — marcato, staccato

и martele.

Мне представляется существенной и идея артикуляционного crescendo и diminuendo, обусловленных взаимосвязью между артикуляционным и динамическим профилем музыки (этому посвящен специальный раздел моей книги [12, 143–147]). Постепенное обострение или ослабление энергии атаки является важнейшим условием общей динамизации исполнительского процесса.

Всеми этим идеями мне хотелось бы дополнить содержательную рецензию В. П. Сраджева, очень важную для осмысления выразительности в любых проявлениях музыкально-исполнительского искусства.

Литература

- Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Изд. 2-е. Л. : Музыка, 1971. 376 с.

- Баренбойм Л. А. Теория артикуляции И. А. Браудо // Советская музыка. 1965. № 11. С. 139–141.

- Баренбойм Л. А. Теория артикуляции И. А. Браудо и ее значение для исполнительской и педагогической практики // Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Вып. 5. М. : Музыка, 1969. С. 85–89.

- Бондарко Л. В. Звуковой строй современного русского языка. М. : Просвещение, 1977. 175 с.

- Браудо И. А. Артикуляция (о произношении мелодии). 2-е изд. Л. : Музыка, 1973. 198 с.

- Григорьев В. Ю. Методика обучения на скрипке. М. : Классика-XXI, 2006. 255 с.

- Давыдов Н. А. Теоретические основы формирования исполнительского мастерства баяниста (аккордеониста). Киев : НМАУ им. П. И. Чайковского, 2006. 307 с.

- Докшицер Т. А. Штрихи трубача // Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып. 4 / ред.-сост. Ю. А. Усов. М. : Музыка, 1976. 224 с.

- Должанский А. Н. Краткий музыкальный словарь. 6-е изд., испр. СПб. [и др.] : Лань, 2003. 447 с.

- Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. В двух томах. М. : Русский язык, 2000. Т. 2. 1084 с.

- Зряковский Н. Н. Общий курс инструментоведения. 2-е изд. М. : Музыка, 1976. 479 с.

- Имханицкий М. И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании. 2-е изд. М. : РАМ им. Гнесиных, 2018. 232 с.

- Имханицкий М. И. Нужна ли принципиально новая классификация музыкальных инструментов? // Музыкальная академия. 2021. № 2. С. 168–185.

- Князев С. В., Пожарицкая С. К. Современный русский литературный язык. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Учебное пособие для вузов. 2-е изд. М. : Гаудеамус, 2012. 429 с.

- Левин И. А. Основные принципы игры на фортепиано. М. : Музыка, 1978. 75 с.

- Либерман М. Б., Берлянчик М. М. Культура скрипичного тона: теория и практика. М. : Музыка, 2011. 270 с.

- Мазель Л. А. Строение музыкальных произведений. 2-е изд. М. : Музыка, 1979. 534 с.

- Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музыке. М. : Владос, 2003. 248 с.

- Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. 100 000 слов, терминов и выражений. 28-е изд. М. : Мир и образование, 2014. 1036 с.

- Попов М. Б. Фонетика современного русского языка. Учебник для высших учебных заведений РФ. СПб. : СПбГУ, 2014. 302 с.

- Порвенков В. Г. Акустика и настройка музыкальных инструментов. М. : Музыка, 1990. 189 с.

- Сраджев В. П. Артикуляция — технические приемы или путь к творчеству? // Музыкальная академия. 2020. № 1. С. 172–177.

- Степанов Б. А. Основные принципы практического применения смычковых штрихов. Л. : Музгиз, 1960. 111 с.

- Стравинский И. Ф. Диалоги. Воспоминания. Размышления. Комментарии / пер. с англ. В. А. Линник. Л. : Музыка, 1971. 414 с.

- Терёхин Р. П., Апатский В. Н. Методика обучения игре на фаготе. М. : Музыка, 1988. 207 с.

- Толковый словарь русского языка. В четырех томах / под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 4. М. : Терра, 2000. 1371 стб.

- Ширинский А. А. Штриховая техника скрипача. М. : Музыка, 1983. 85 с.

- Штрих // Музыкальная энциклопедия. В 6 томах. Т. 6 / гл. ред. Ю. В. Келдыш. М. : Советская энциклопедия, Советский композитор, 1982. Стлб. 431–432.

- Keller H. Phrasierung und Artikulation. Ein Beitrag zu einer Sprachlehre der Musik. Kassel—Basel : Bärenreiter, 1955. 89 S.

Комментировать