Из истории восточнославянского хорового барокко третьей четверти XVII века: циклы Вечерни и литургий Яна Календы

Из истории восточнославянского хорового барокко третьей четверти XVII века: циклы Вечерни и литургий Яна Календы

Ян Календа — композитор третьей четверти XVII века, работавший в стиле партесного хорового концерта сначала в Великом княжестве Литовском, предположительно, при дворе княжны Марии Лупу, жены великого гетмана литовского и дочери молдавского господаря, а впоследствии в Москве, при дворе Алексея Михайловича. Детали его биографии, собранные по документальным и нарративным источникам, а также упоминаниям в литературе, уже становились предметом нашего подробного исследования [4, 131–133]. Приведем здесь лишь немногие известные нам факты жизни Я. Календы. Не позднее апреля 1657 года он переехал в Москву, где служил царским певцом, регентом хора киевских вспеваков и церковным композитором ([6, 577–580], [4, 131–132]). Мастер пробыл в качестве придворного музыканта по меньшей мере до 1672 года. Согласно переписи населения Москвы 1671 и 1672 годов, «спевак Календа» жил в Белом городе, в пятнадцатом по счету дворе от Всехсвятских ворот, «что у конюшен», в сторону Смоленской улицы [9, 44–45, 185]. Николай Дилецкий в редакциях трактата «Мусикийская грамматика» 1677 и 1679 годов упоминает Яна Календу как своего современника и коллегу, что позволяет «продлить» его деятельность до конца 1670-х годов [6, 579].

Ян Календа — представитель восточнославянского хорового барокко. Используемый термин «восточнославянское хоровое барокко» наиболее точно и корректно отражает культурно-исторические реалии второй половины XVII века. Календа, как и его многие современники-музыканты, вначале жил и работал на территории Речи Посполитой, где сформировался как певец и церковный композитор. Кроме того, на восточнославянских территориях циркулировал репертуар партесного концертного стиля, о чем писала еще Н. А. Герасимова-Персидская [5, 75]. Отнесение Я. Календы к композиторам только украинского, белорусского или русского барокко неизбежно делает характеристику его творческого пути неполной и спорной, как это неоднократно происходило в исследованиях биографии Н. Дилецкого. Последний репрезентировался в национальных научных работах не только как композитор русского, белорусского, украинского, литовского или польского барокко, но и как представитель соответствующего этноса [3, 4]. Термин «восточнославянский» уже удачно используется в музыковедении применительно к гармонизациям духовных песен эпохи барокко [7].

На сегодняшний день в русских партесных партиях второй половины XVII–XVIII века найдены следующие церковные хоровые произведения, принадлежащие этому талантливому мастеру: пять концертов, цикл Вечерни и две литургии на четыре голоса, а также единственная сохранившаяся партия первого баса утраченной литургии «Триумфальной» на двенадцать и шестнадцать голосов 1. Задача настоящей работы — ввести в научный оборот хоровые циклы Яна Календы — Вечерню, две литургии, в том числе задостойник Пасхи «Ангел вопияше», — а также концерт на текст задостойника Литургии Василия Великого «О тебе радуется» на четыре голоса, рассмотрев их списки и атрибуцию, проанализировав расположение частей в каждом цикле.

Хоровые циклы Яна Календы и вставные номера фиксируются в двух комплектах второй половины XVII века. Два сохранившихся полных четырехголосных комплекта использовались в церковно-певческой практике Сретенского монастыря в Москве и Богородице-Рождественского собора в Суздале 2. Комплекты являются конволютами. Они представляют собой сшитые в тетради по партиям ноты разного времени. По филиграням ранняя дата листов сретенского комплекта фиксируется на уровне 1656 года, а позднейшая — 1690-х годов [1, 60] 3. Суздальский комплект является вторичным по отношению к сретенскому, что видно прежде всего по исправленным текстовым редакциям литургий и упрощению записи музыкального материала. Тексты многолетий в литургиях с упоминанием царя Алексея Михайловича, Феодора Алексеевича, царицы Наталии и православных иерархов — Иоасафа (1667–1672), Питирима (1672–1673) и Иоакима (1674–1690) — позволяют свести период создания комплекта к 1667–1682 годам, хотя не исключено, что отдельные произведения могли быть записаны в конволют и позднее. Водяные знаки бумаги этого комплекта датируются 1668–1671 годами 4.

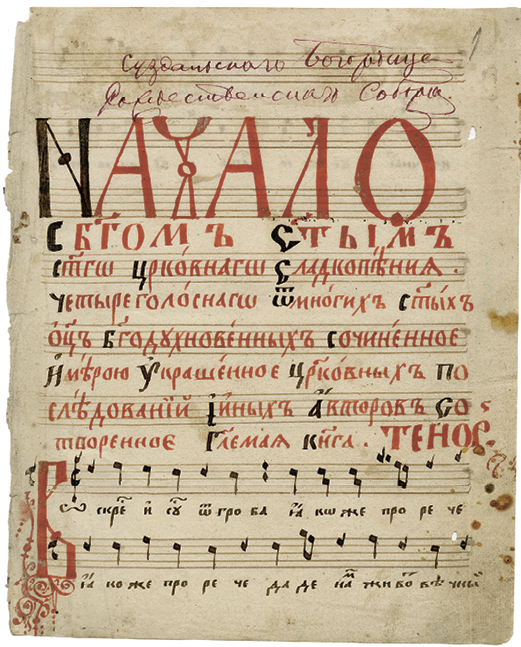

Сходны титульные листы партий двух комплектов. Киноварью записано название книги: «Начало с Богом Святым святаго церковнаго сладкопения четырехголоснаго» 5 (илл. 1).

Илл. 1. Титульный лист партии тенора. Суздальский Рождество-Богородицкий собор. ГВСИАиХМЗ. В–21654. Л. 1

Fig. 1. The title page of the discant part. Suzdal the Nativity of Holy Virgin Cathedral. GVSIAiKHMZ. В–21654. Fol. 1r

Фото предоставлено Ириной Герасимовой

Нет сомнения в том, что нотные листы и отдельные тетради были созданы в нескольких экземплярах в Москве в среде государевых или патриарших певчих дьяков, возможно, при непосредственном участии Яна Календы, а затем были подшиты как минимум в два комплекта. Второй комплект потом был передан в Суздальский Богородице-Рождественский собор. Каким образом московские партии оказались в Суздальском соборе? Скорее всего, это произошло благодаря святителю Илариону (1631–1708), митрополиту Суздальскому и Юрьевскому, входившему в ближний круг царя Алексея Михайловича. Иларион был одним из справщиков реформы патриарха Никона. Царь относился к Илариону почтительно, он дважды посещал его — тогда еще инока — во Флорищевой пустыни [10]. О том, что царь приезжал вместе со своими певчими, известно документально. Среди имен певчих называется и Федорит Чекаловский, чей партесный концерт зафиксирован в неполном комплекте 1675–1676 годов ([8, 423], [11, 308–311]). Именно Иларион, уже в сане митрополита, венчал царя Алексея Михайловича с его второй женой Наталией. Царь Феодор Алексеевич, взойдя на трон, поддержал материально митрополита Илариона, предпринявшего реконструкцию и обновление Суздальского собора. Таким образом, тесные связи митрополита Илариона с царским домом Романовых, вероятно, позволили получить уникальный комплект певческих партий, содержащий произведения композиторов Киевской митрополии.

Большинство произведений в двух комплектах — Суздальском и Сретенском — были записаны в эпоху правления царя Алексея Михайловича, то есть в третьей четверти XVII века. В них представлены концерты композиторов Яна Календы, Елисеуша Бродовского, Михайлы Заславского, Ливерева, Василия Титова, партесные гармонизации Ивана Буйтовского, Тихона Макарьевского, а также анонимные сочинения. Репертуар сретенского и суздальского комплектов во многом совпадает: в них фиксируются одни и те же Службы Божии — «Аксцеллентовая», «Патриарша», Елисеуша Бродовского (или «Иосифова»), Литургия и Вечерня Яна Календы, каноны Благовещению и Пасхальные стихиры, циклы вечерни и всенощного бдения, служба на погребение, отдельные партесные концерты, подборки партесных гармонизаций киевских и греко-балканских напевов и духовных песен Киевской митрополии.

Рассматриваемые циклы Я. Календы и вставные номера написаны для одного состава голосов — дисканта, альта, тенора и баса — и содержат никоновскую редакцию текста, принятую в московской церковно-певческой практике. В то же время все циклы обнаруживают следы старой правки 6. Таким образом, имеющуюся музыкально-текстовую редакцию этих произведений мы можем отнести к московскому периоду жизни композитора.

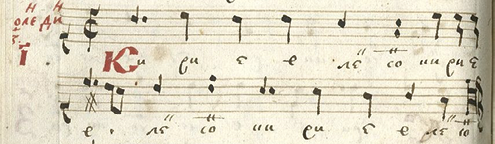

Вечерня Яна Календы выявляется в двух четырехголосных комплектах. Цикл атрибутируется по сугубой ектении с ремаркой «Колендин», выписанной в суздальском комплекте в разделе сугубых ектений «Розных мастеров» 7. Такой тип атрибуции является нередким для партесных циклов эпохи барокко, когда один из номеров, в основном сугубая ектения, публикуется в отдельной подборке 8. В хоровом цикле может присутствовать, наряду с обязательным, альтернативное сочинение на тот же самый текст или на иной, предписанный к исполнению в зависимости от дня церковного календаря. Затем это альтернативное произведение обнаруживается в другом цикле, соответствующее его составу голосов, общему тону и характерным для цикла интонационным оборотам и приемам развития формы. Как показал анализ рукописных партий, большинство ектений суздальского комплекта было извлечено переписчиком из циклов этого же комплекта с указанием на автора или названия литургии, например, из анонимной «Патриаршей» Службы Божией (илл. 2).

Илл. 2. Партия дисканта. Суздальский Рождество-Богородицкий собор. 1672–1673 годы. ГВСИАиХМЗ. В–21653. Л. 45 об.

Fig. 2. Part of discant. Suzdal the Nativity of Holy Virgin Cathedral. 1672–1673 years. GVSIAiKHMZ. В–21653. Fol. 45v

Фото предоставлено Ириной Герасимовой

Ни в одном комплекте нет ремарки с названием цикла: Вечерня или Всенощное бдение. Части следуют друг за другом без заголовков. В суздальских партиях Вечерня представлена четырьмя номерами, характерными для данного партесного цикла: «Свете тихий», прокимном «Господь воцарися», Сугубой ектенией и песнью Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши» 9.

В сретенском комплекте после этих четырех номеров следует еще шесть произведений, относящихся как к вечерне (№ 5), так и к утрене (№ 6–10) 10.

- Тропарь Великого входа «Свете Тихий» (G-dur).

- Прокимен субботы вечера «Господь воцарися» (G-dur).

- Сугубая ектения «Кирие элейсон» (G-dur).

- Молитва св. Симеона-Богоприимца «Ныне отпущаеши» (G-dur).

- Прокимен воскресенья вечера «Се ныне благословите Господа» (G-dur).

- Антифон «От юности моея» (g-moll, нет партий альта, тенора).

- Прокимен апостолов «Во всю землю» (G-dur, нет партий альта, тенора) св. Симеона-Богоприимца.

- Прокимен утрени «Всякое дыхание» (g-moll, нет партий альта, тенора).

- Тропари по непорочных «Благословен еси Господи» (G-dur, выписаны первый, третий и пятый тропари).

- Полиелей «Хвалите имя Господне» (F-dur).

Подборку в этом списке составляют партесные сочинения на тексты всенощного бдения, однако целостным циклом ее назвать сложно. Дополнительные номера включены в тетрадь без соблюдения последования утрени, согласно которой вначале должен быть полиелей «Хвалите имя Господне» (№ 10), затем поются Тропари по непорочных (№ 9), потом следует антифон «От юности моея» (№ 6), далее первый прокимен — в данном случае апостолам «Во всю землю» (№ 7) и 2-й прокимен «Всякое дыхание» (№ 8). Партии номеров «От юности моея», «Во всю землю изыде» и «Всяко дыхание» присутствуют только в двух рукописях, что делает пока невозможным их сведение в партитуру по данному списку. Тропари по непорочных представлены только первым, третьим и пятым тропарями; отсутствуют в композиции три четных тропаря. Можно предположить, что данное песнопение исполнялось антифонно на два хора и здесь были выписаны тропари только для первого хора. Кроме того, дополнительные номера делятся на те, которые имеют тот же тон, что и песнопения Вечерни — G-dur, а другие — F-dur и g-moll. Сочинения последних двух тонов выписаны с одним бемолем при ключе.

Листы тетради с песнопениями Всенощного бдения сретенского комплекта датируются по филиграням 1663 годом, что делает эту запись первичной по отношению к более поздней копии из суздальского комплекта. В суздальских рукописях номера утрени также фиксируются, но они располагаются в другой части партий (в разделе партесных концертов и гармонизаций напевов Киевской митрополии) и в ином порядке. Вначале в партиях следуют тропари утрени «Благословен еси Господи» и полиелей «Хвалите имя Господне», затем помещаются отсутствующие в сретенском комплекте величание апостолу Иоанну Богослову и другое величание святителю Григорию Богослову и апостолу Иоанну Богослову, в конце находятся антифон «От юности моея» и прокимны «Во всю землю» и «Всяко дыхание» 11.

Таким образом, единый состав, тон и логика последования выдерживаются лишь в четырех частях Вечерни. Пятую часть — прокимен «Се ныне благословите Господа» — можно рассматривать как альтернативную второй части при исполнении цикла в воскресенье вечером и, таким образом, включать его в цикл. Атрибуция песнопений утрени Яну Календе остается под знаком вопроса и выходит за рамки данной работы.

Литургия a-moll, как и цикл Вечерни, присутствует в обоих рассматриваемых полных четырехголосных комплектах 12. В партиях Сретенского монастыря она записана в отдельной тетради, также датирующейся по филиграням 1663–1666 годами. В двух комплектах присутствует и вставной номер «Многолетия» G-dur — С-dur, не совпадающий по тону с Литургией. Однако он позволяет уточнить период написания цикла — не позднее 1667–1671 годов, — поскольку в этом концерте упоминается, помимо царя Алексея Михайловича, патриарх Иоасаф (1667–1672), но не приводится имя второй жены царя — Наталии, ставшей царицей в 1671 году. Атрибутируется Литургия по Сугубой ектении из этой Службы Божией, выписанной в суздальском комплекте, в разделе ектений «Розных мастеров» с ремаркой «Колендин» 13. Эта же Сугубая ектения с ремаркой «Колендино» записана в партии альта времени Феодора Алексеевича 14.

Состав номеров Литургии в двух комплектах одинаковый. В цикл входят одиннадцать сочинений: «Единородный Сыне», Малая ектения, «Приидите поклонимся», «Святый Боже», «Аллилуйя», Сугубая ектения, Херувимская песнь, «Отца и Сына», «Милость мира», «Достойно есть», «Един Свят».

В качестве вставного номера при исполнении цикла во время Литургии Василия Великого мог использоваться задостойник «О тебе радуется», созданный в том же тоне a-moll, что и Литургия 15. Он оказался записанным среди концертов суздальского комплекта. Концерт атрибутируется по той же партии альта времени царя Феодора Алексеевича, что и Литургия a-moll. В ней записан альтовый голос песнопения с ремаркой «Колендина» 16.

Литургия G-dur, содержащаяся только в суздальском комплекте, отмечена монограммой «I. K.» — «I.[an] К.[alenda]» 17. Литургия содержит десять номеров: «Единородный Сыне», Малая ектения, «Придите поклонимся», «Святый Боже», «Аллилуйя», Сугубая ектения, Херувимская песнь, Милость мира, «Ангел вопияше» и Многолетие 18. Присутствие задостойника «Ангел вопияше», состоящего из запева с одноименным инципитом и ирмоса «Светися, светися», вместо традиционного для литургии номера «Достойно есть», свидетельствуют об исполнении цикла на праздник Пасхи. Последний номер содержит имена царя Феодора Алексеевича (1676–1682), царицы Наталии, патриарха Иоакима, принявшего патриаршество 26 июля 1674 года. Записанный в таком виде цикл Яна Календы с данным многолетием был предназначен для исполнения в праздник Пасхи в означенные годы царствования Феодора Алексеевича. Пасхальную радость передает выбранный светлый мажорный тон G-dur 19. В этом же тоне Н. Дилецкий затем напишет свой знаменитый «Воскресенский» Пасхальный канон.

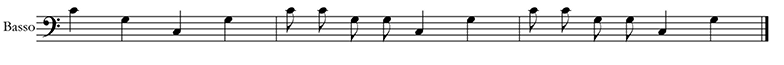

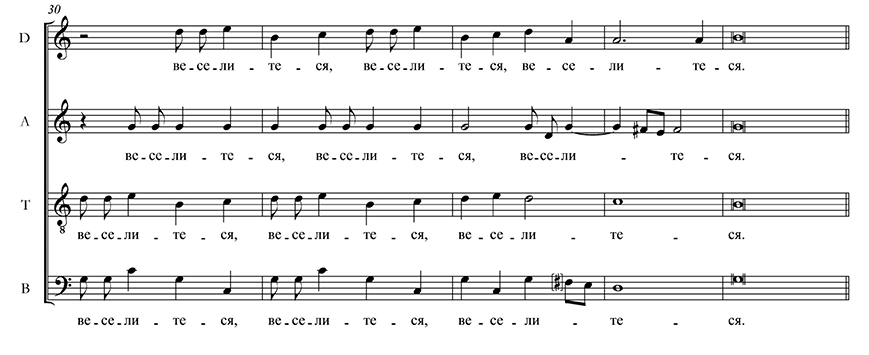

Сузить датировку могут фрагменты «Ангел вопияше», аналоги которым обнаруживаются среди примеров трактата Н. Дилецкого «Мусикийская грамматика». Партия баса в этом сочинении Я. Календы стала предметом критики виленского теоретика. В смоленской редакции своего труда 1677 года он писал: «Послежде сам узриши и уразумееши, что есть неизрядно своим вниманием, и будеши уклонятися от старых дуд и дагойдов, нехитростных слагателей; якоже сице бывает во образ». И затем следует выписанный бас, подобный басу из концерта Я. Календы «Ангел вопияше» 20. Далее теоретик еще раз использовал этот же самый пример — но на сей раз уже для демонстрации того, чему следует подражать как образцу «хорального правила»: «в хоральных — Коляде, зане он начасте употребляше сицевое творение» 21. Во второй раз он ограничился двумя тактами из басовой партии против трех тактов при первом использовании примера. В произведении «Ангел вопияше» Я. Календы похожий бас обнаружился на словах «веселитеся, веселитеся» (пример 1 а, б).

Пример 1а. Фрагмент из концерта Я. Календы в трактате Н. Дилецкого «Мусикийская грамматика» 1677 года.

Переводной список 1688–1694 годов. РГАДА. Ф. 181 № 541. Л. 14 об.

Example 1a. A fragment of а concert by J. Kalenda in N. Diletsky’s treatise “An Idea of Musical Grammar” of 1677.

Translated copy 1688–1694. RGADA. F. 181. No. 541. Fol. 14v

Пример 1б. Фрагмент концерта Я. Календы «Ангел вопияше». Такты 30–34.

1676–1677 годы. ГВСИАиХМЗ. В–21652– В–21655

Example 1b. Fragment of the concert by J. Kalenda “The Angel Сried to the Lady.” Measures 30–34.

1676–1677 years. SVSMHA&AMR, В–21652– В–21655

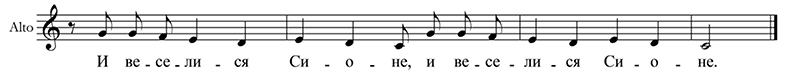

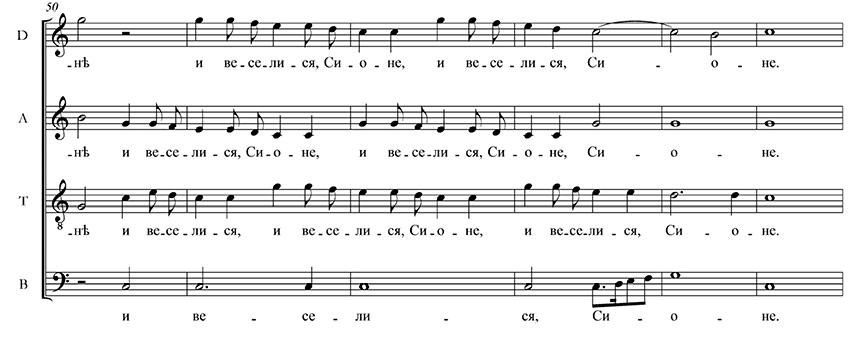

Бас в примере не точно совпадает с фрагментом из сочинения Я. Календы, но легко узнается по характерному мелодическому ходу. Кроме того, следует учесть, что Н. Дилецкий неоднократно «попадался» на произвольном воспроизведении примеров из сочинений своих коллег, переделывая их так, как ему надо, и не заботясь о точности цитаты [12, 204]. Польские музыковеды до сих пор не нашли ни одного точного аналога образцам из трактата Н. Дилецкого в сочинениях широко цитируемого им регента польской королевской капеллы Мартина Мильчевского (1600–1651), в том числе указанного теоретиком отрывка из «Триумфальной» мессы, «хотя много было фрагментов, обнаруживающих большое сходство» [14, 186]. Можно предположить, что некоторые примеры в трактате он приводил по памяти. Другой пример из трактата «Мусикийская грамматика» также подтверждает это наблюдение. Н. Дилецкий привел фрагмент партии альта со словами «и веселися Сионе», в котором дважды повторяется один и тот же мотив. Этим примером он продемонстрировал способ развития музыкального материала: «размножати фантазию можеши темижде устроении, наипаче же текст повторяющи» 22.

В ирмосе «Светися, светися» в партии альта (пример 2б) узнается вариант примера, приведенного Н. Дилецким в трактате (пример 2a). В данном случае виленский теоретик мог привести по памяти запомнившийся мотив из концерта Я. Календы. Цитируемый мелодический оборот в концерте входит в трехголосную имитацию, звучащую на фоне остинатного баса — «хоральной регулы», по Н. Дилецкому. Если посмотреть вертикаль, то в разных голосах — дисканте и альте — можно заметить имитацию нисходящего мотива и на слух запомнить перекличку голосов как вариант одной мелодии. В любом случае присутствие во всех списках трактата ссылок на Календу и приводимые примеры из его концертов свидетельствуют о том, что Дилецкий слышал его произведения в православных церквях Речи Посполитой.

Пример 2а. Пример на повторение слов в партии альта. Трактат Н. Дилецкого «Мусикийская грамматика» 1677 года.

Переводной список 1688–1694 годов. РГАДА. Ф. 181. № 541. Л. 69

Example 2a. An example of word repetition in the alto part. N. Diletsky’s treatise “An Idea of Musical Grammar” of 1677.

Translated copy of 1688–1694. RGADA. F. 181. No. 541. Fol. 69

Пример 2б. Фрагмент концерта Я. Календы «Ангел вопияше». Такты 50–53. 676–1677 годы.

ГВСИАиХМЗ. В–21652– В–21655

Example 2b. Fragment of the concert by J. Kalenda “The Angel Сried to the Lady.” Measures 50–53.

1676–1677. SVSMHA&AMR. В–21652– В–21655

Музыкальный язык циклов Яна Календы отличается от его четырехголосных концертов. В концертах происходит накопление и развитие имитационной полифонии, а техника письма отличается высокой канонической интенсивностью с постепенным возрастанием сложности каждого последующего проведения темы. Развитие часто строится на чередовании новых и производных соединений. Производные соединения с каждым последующим проведением композитор усложняет посредством техники вертикально-подвижного контрапункта, а также добавления новых голосов. Темы для имитаций, как правило, лаконичны и не имеют ярко выраженного мелодического начала [4, 135–139].

В песнопениях циклов Вечерни и Литургии доминирует аккордовый склад, украшенный обильными межтактовыми задержаниями — не только в кадансах, но и по всей фактуре, с периодическим запаздыванием одного из голосов на один-два слога перед кадансом, что является одной из характерных черт музыки этого автора. В кадансах Литургии и Вечерни преобладают автентические обороты, а полные он, как правило, использует в конце каждой части. Кадансы у Календы неизменно отличаются от кадансов у партесных композиторов последней трети XVII века бóльшим масштабом. Если в произведениях Н. Дилецкого, например, в Литургии a-moll кадансы занимают два-три такта, то у Календы часто встречаются кадансы протяженностью в четыре такта с преобладанием целых и половинных нот [13, 113–146]. Кадансы в конце частей однотипны во всех номерах Литургии и Вечерни.

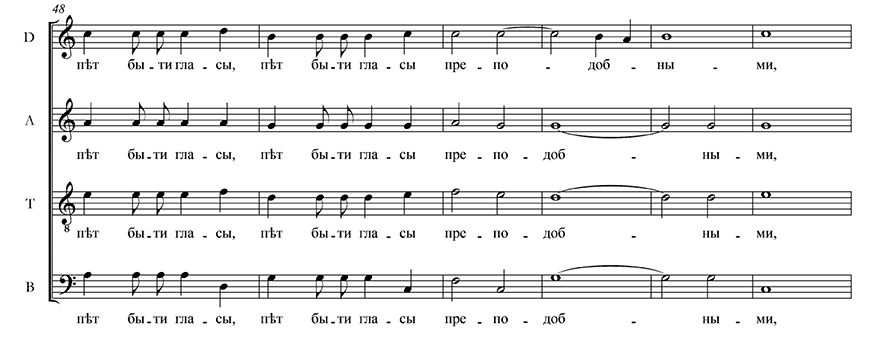

Стилю Календы в целом не свойственны динамизм, легкость изложения, что отличает, например, сочинения Н. Дилецкого, проходящие на одном дыхании [13]. Календа постепенно развертывает форму через цепи тяжеловесных кадансовых оборотов в хоральной фактуре. Так, схема кадансов — промежуточных и заканчивающих колоны 23 (периоды, эпизоды) первого номера Вечерни «Свете тихий» — может быть представлена следующим образом: G — G/d (т. 7) — G/a (т. 14) — C/d (т. 22) — C/d (т. 29) — G/a (т. 42) — F/C (т. 54) — a/G (т. 69). Во втором разделе этого сочинения колоны расширяются за счет повторения слов: «поем Отца» (дважды) — «пет быти гласы» (дважды) и «темже мир Тя славит» (трижды). Текст повторяется и в последнем номере «Ныне отпущаеши»: дважды проходит последняя фраза «И во славу людей Твоих Израиля». Композитор намеренно выделяет эти слова с помощью секвенционных повторений, маркируя таким образом тему прославления, воспевания Бога. Так Календа, введя в композицию риторическую фигуру anaphora, или repetitio, связал одной идеей крайние части цикла (пример 3).

Пример 3. Фрагмент концерта Я. Календы «Свете тихий». Такты 48–53. 1663–1676 годы. ГИМ. Син. певч. 1417/1–4

Example 3. Fragment of the Concert by J. Kalenda “O Gladsome Light.” Measures 48–53. 1663–1676. GIM. Sin. pevch. 1417/1–4

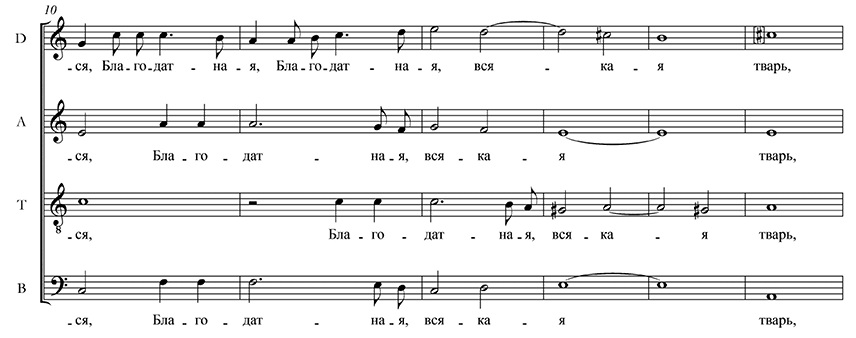

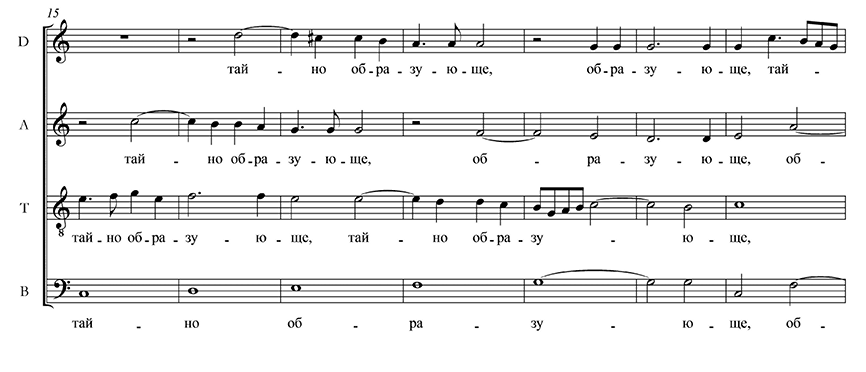

В концерте «О тебе радуется» аккордовые колоны перемежаются с полифоническими. В последних Календа ограничивается свободным имитационным вступлением голосов, переходящим в кадансовый оборот. На слове «Благодатная» композитор использовал свободную имитацию в увеличении, которая, очевидно, несет символический подтекст. Эпитет «Благодатная» отсылает к той главе Евангелия от Луки, в которой Архангел Гавриил возвестил Деве, что она носит во чреве Божественного Сына: «Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» (Лк. 1:28). Композитор, расширив форму при помощи имитации в увеличении, музыкальными средствами указал на возвеличение Девы Марии как Богородицы, поставленной Богом выше херувимов и серафимов (пример 4).

Пример 4. Фрагмент концерта Я. Календы «О тебе радуется». Такты 10–15.

1667–1682 годы. ГВСИАиХМЗ, В–21652– В–21655

Example 4. Fragment of the Concert by J. Kalenda “All of Creation Rejoices in You.” Measures 10–15.

1667–1682. SVSMHA&AMR, В–21652– В–21655

Календе не свойственно развитие формы через секвенцирование, что характерно для сочинений Н. Дилецкого [13, 17–18]. В концерте «О тебе радуется» мастер лишь однажды использует два звена двухголосной секвенции на фоне свободного движения в верхних голосах, иллюстрируя слова о чреве Богородицы, которое Господь «пространнее небес содела». При помощи другого художественного приема — выключения голосов — Календа выделяет важные смысловые точки истории Благовещения: «ангельский собор» — девственная похвало» — «и младенец бысть». Музыка парит без басовой опоры, словно в небесах, раскрывая божественную природу происходящего. Смысловая кульминация приходится на слова «Девственная похвало», звучащие трижды.

Иной замысел можно увидеть в произведении «Ангел вопияше», написанном преимущественно в аккордовой фактуре. Средством маркирования основной мысли здесь становятся краткие полифонические эпизоды, создающие сверхтекст: «людие веселитеся» — «и веселися Сионе» — «о восстании Рождества Твоего» (см. примеры 1б, 2б). Повторения текста в аккордовой фактуре на словах «ликуй ныне» (дважды) и «красуйся [Богородице]» (трижды) призваны усилить ощущения всеобщей радости и ликования.

В Литургии G-dur выделяется своей масштабной композицией Херувимская песнь, построенная на чередовании хоральных и полифонических колонов, границы которых обусловлены окончанием слова или словосочетания. Каждая фраза повторена не менее двух-трех раз; видимо, это было обусловлено литургическими задачами на Пасху в конкретном храме, для которого эта Херувимская была создана. Как и в концерте «О тебе радуется», при помощи выключения басового голоса в хоральных колонах Календа подчеркнул слова «И животворящей Тройце» — «ангельскими невидимо», иллюстрируя происходящее в небесах сакральное действо.

В Херувимской композитор широко использовал свободные имитационные формы, перетекающие одна в другую, но при этом мы не найдем тут вертикально-подвижного контрапункта. Все ограничивается свободными имитациями и краткими каноническими секвенциями. Одно из излюбленных имитируемых движений — плавные ниспадающие интонации в пределах кварты или квинты. Такой имитацией начинается прокимен «Господь воцарися» в Вечерне, она встречается и в концерте «О тебе радуется». В Херувимской аккордовое начало переходит в свободную имитацию, в свою очередь, перетекающую в двухголосную каноническую секвенцию со свободными верхними голосами (пример 5).

Пример 5. Фрагмент Херувимской песни из Литургии G-dur Я. Календы. Такты 15–21.

1676–1677 годы. ГВСИАиХМЗ. В–21652– В–21655

Example 5. Fragment of the Cherubic hymn from Liturgy G-dur by J. Kalenda. Measures 15–21.

1676–1677. SVSMHA&AMR. В–21652– В–21655

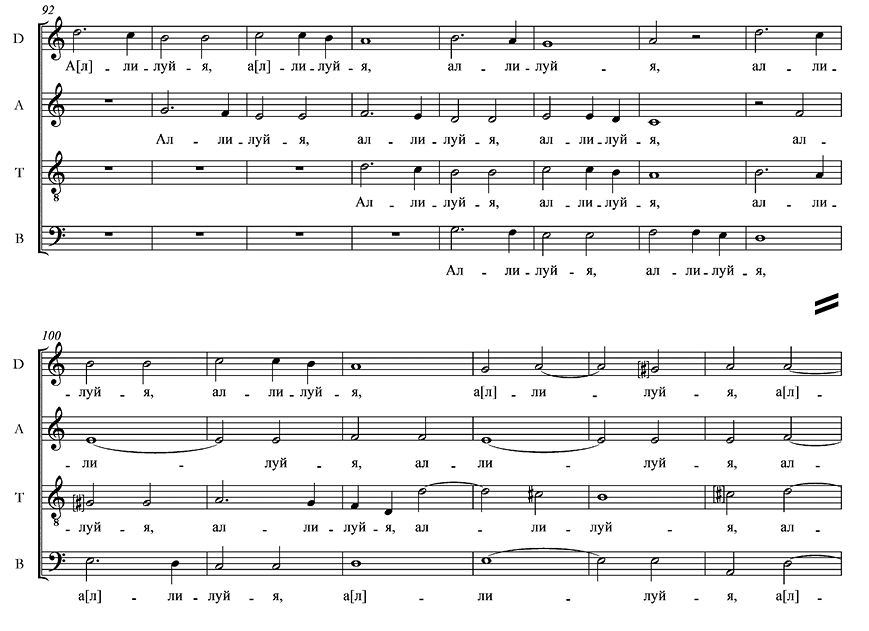

Херувимская Литургии a-moll, как и весь цикл, скромна по использованию художественных средств. Она написана в аккордовой фактуре с долгими кадансами. В произведении доминируют целые и половинные длительности. Мерно развертывающуюся музыкальную ткань Херувимской дважды прерывают маршевые ритмы четвертей и восьмых на словах «Трисвятую песнь» и «ангельскими невидимо дориносимо чинми». Эти слова повторяются вместе с ритмическим рисунком, подчеркивая мысль о воспевании ангелами Бога. Заканчивается Херувимская единственным в композиции полифоническим эпизодом — свободной канонической имитацией на слове «Аллилуйя», типичной для циклов Календы (пример 6).

Пример 6. Фрагмент Херувимской песни из Литургии a-moll Я. Календы. Такты 92–106.

1667–1671 годы. ГИМ. Син. певч. 1417/1–4

Example 6. Fragment of the Cherubic hymn from Liturgy a-moll by J. Kalenda. Measures 92–106.

1667–1671 years. GIM. Sin. pevch. 1417/1–4

Циклы Яна Календы открывают нам новые грани творчества композитора. Состав циклов оказался подвижным: в него могли включаться альтернативные номера, в зависимости от дня недели (Вечерня) или церковного календаря (литургии), и Многолетия. Анализ циклов и вставных номеров позволил выявить характерные для этого партесного мастера художественные приемы: двух- и трехкратное повторение колона, чтобы выделить особо важный текст; выключение голосов и краткие резкие смены фактуры или ритмического рисунка. Обильные задержания в аккордовом складе, тяжеловесные многотактовые кадансы и небольшие свободные имитации, основанные на нисходящих плавных линиях, составляют основу письма в его четырехголосных сочинениях.

Список источников

- Александрина А. В. Исследование бумаги партесных сборников XVII–XVIII веков на примере рукописей Синодального училища церковного пения // Культурное наследие России. 2022. № 4 (39). С. 57–65.

- Герасимова И. В. «Нахождение целого по его части»: Проблема атрибуции четырехголосных партесных Служб Божиих второй половины XVII в. // Музыковедение. 2019. № 9. С. 3–17.

- Герасимова И. В. Николай Дилецкий: творческий путь композитора XVII века. Автореф. дисс. … канд. искусствоведения. М. : РАМ им. Гнесиных, 2010. 19 с.

- Герасимова И. В. Ян Календа: партесное письмо композитора XVII в. // Международная научная конференция «Русское музыкальное барокко: тенденции и перспективы исследования». 24–26 октября 2016 года. Материалы / ред.-сост. Н. Ю. Плотникова. Москва : ГИИ, 2016. Т. 1. С. 130–143.

- Герасимова-Персидская Н. А. Партесный концерт в истории музыкальной культуры. М. : Музыка, 1983. 288 с.

- Дилецкий Н. П. Идеа грамматики мусикийской / публ., перевод, исслед. и коммент. В. В. Протопопова. М. : Музыка, 1979. 639 с. (Серия «Памятники русского музыкального искусства». Вып. 7)

- Зосим О. Л. Східнослов’янська духовна пісня: сакральний вимір. Монографiя. Київ : НАКККiМ, 2017. 328 с.

- Парфентьев Н. П. Профессиональные музыканты Российского государства XVI–XVII веков: государевы певчие дьяки и патриаршие певчие дьяки и подьяки. Челябинск : Книга, 1991. 445 с.

- Переписные книги города Москвы 1665–1776. М. : Городская тип., 1886. 238 стб.

- Шамин С. М. Иларион (Житие. Биография. Почитание) // Православная энциклопедия. М. : НИЦ «Православная энциклопедия», 2018. Том XXII. С. 128–132.

- Gerasimova I. Four-voice partes concerts by Kievan metropolitanate composers: The history of their transmission in the third quarter of the seventeenth century // Liturgy and Music Proceedings of the Seventh International Conference on Orthodox Church Music University of Joensuu, Finland 10–16 June, 2017. Joensuu : ISOCM, 2019. P. 263–283.

- Gerasimova I. Wpływ wczesnobarokowego koncertu kościelnego na styl muzyczny Mykoły Dyleckiego // Universalia et particularia. Ars et praxis Societatis Jesu in Polonia. Warszawa : Sub Lupa, 2018. S. 199–222. (Fontes Musicae in Polonia, Seria B/III).

- Dylecki N. (ca. 1630–1690). Vesperae, Liturgia, Concertos quatrum vocum / еd. by Irina Gerasimova. Warszawa : Wyd. Naukowe Sub Lupa, 2018. 251 s. (Fontes musica in Polonia. Seria C/IX).

- Kazem-Bek J. Marcin Mielczewski w “Gramatyce muzycznej” Mikołaja Dyleckiego // Marcin Mielczewski. Studia / ed. by Z. M. Zsweykowski. Kraków : Musica Iagellonica, 1999. S. 177–186.

Комментировать