Неопубликованная рукопись Александра Михайлова «Об обозначениях и наименованиях в нотных записях А. Н. Скрябина»

Неопубликованная рукопись Александра Михайлова «Об обозначениях и наименованиях в нотных записях А. Н. Скрябина»

Александр Викторович Михайлов — ученый универсального типа. В его исследованиях соединяются разные области гуманитарного знания: филология, искусствоведение, музыковедение, — но склад мышления у него всегда был философским. Это то, к чему и стремится наша наука — единое гуманитарное знание.

Важную роль в исследованиях Михайлова играла проблема «слово и музыка» (будучи одновременно филологом и музыкантом, он рассматривал ее в широком историко-культурном контексте). Именно он был инициатором конференций «Слово и музыка», в которых участвовали филологи и музыковеды1: первая была организована А. В. Михайловым (1994), остальные шесть были посвящены его памяти; по материалам конференций выпущено два сборника [9, 10].

Илл. 1. Александр Михайлов

Fig. 1. Alexander Mikhaylov

Фото: wikipedia.org

Проблема «слово и музыка» имеет две стороны: музыка в слове и слово в музыке. В первом случае речь идет о музыкальности поэзии и художественной прозы. В данной статье говорится только об аспекте слова в музыке, при этом имеются в виду не вокальные, оперные либо программные сочинения, но инструментальные, в которых скрыто или завуалированно присутствует слово («скраденное», «умолчанное» слово — выражение Михайлова [7, 9, 12, 18])2. Александр Викторович как истинный филолог рассматривал это явление с новой, необычной точки зрения: вербальный ряд внутри нотного текста — то есть нотной записи. Такой подход ориентирован в первую очередь на исполнителей, но при этом актуален для всех музыкантов и любителей музыки, так как обозначения в партитуре воплощаются в характере и выразительности реального звучания.

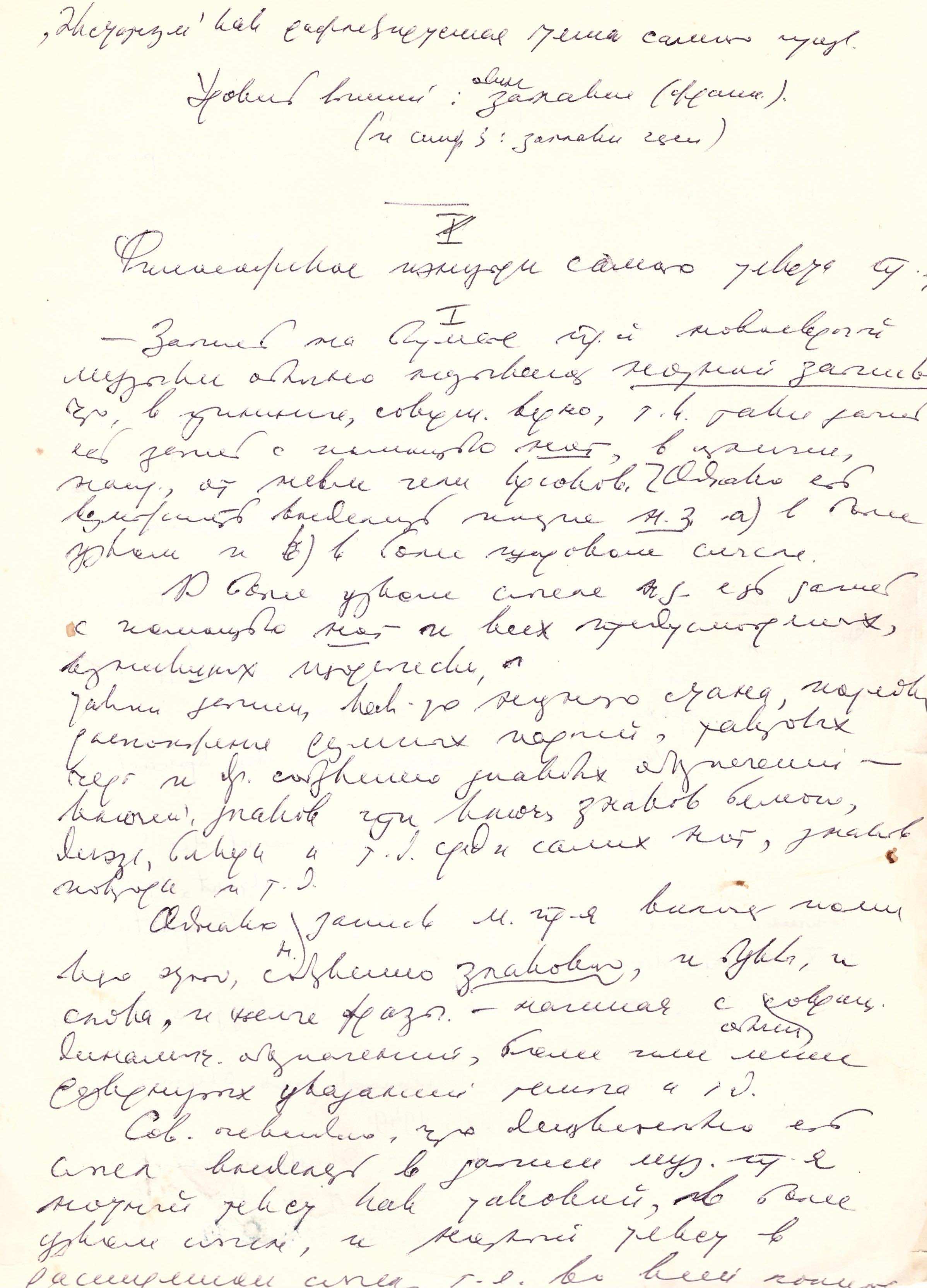

На эту тему Михайловым была написана объемная работа, оставшаяся в рукописи. Поскольку мне приходилось иметь дело с его архивом, скажу два слова о том, из чего он состоял. Когда Александр Викторович начинал работать над какой-то темой, он, как правило, делал небольшие наброски и отдельные заметки, иногда сопровождающиеся схемами. Потом он обычно писал от руки сам текст, который после этого выводил на пишущую машинку. Иногда в моем распоряжении оказывалась только магнитофонная запись, которую надо было расшифровывать. Но и рукописи тоже приходилось расшифровывать, учитывая красивый, но витиеватый и не всегда понятный почерк Михайлова и авторскую систему сокращений (см. илл. 2).

Илл. 2. Александр Михайлов. «Об обозначениях и наименованиях в нотных записях А. Н. Скрябина». Фрагмент рукописи

Fig. 2. Alexander Mikhaylov. “On designations and denominations in A. N. Skryabin’s music sheets.” Fragment of the manuscript

Фото: личный архив А. В. Михайлова

В данном случае я имела дело с рукописью. Я как могла расшифровала ее и напечатала на пишущей машинке (компьютера тогда у меня не было). Получилось примерно 60 страниц. Этот материал так и не был издан (в первую очередь из-за его объема). Лишь незначительная часть работы еще при жизни автора была опубликована в Нижегородском скрябинском альманахе [5].

Проблемы «слово и музыка» Михайлов коснулся ранее в программном докладе, прочитанном им на первой конференции с аналогичным названием: «Музыка окружена многими слоями слов, причем встает проблема изучения устройства этих слоев в историко-культурном разрезе» [7, 11]. Об этом более подробно говорится и в статье в нижегородском скрябинском альманахе.

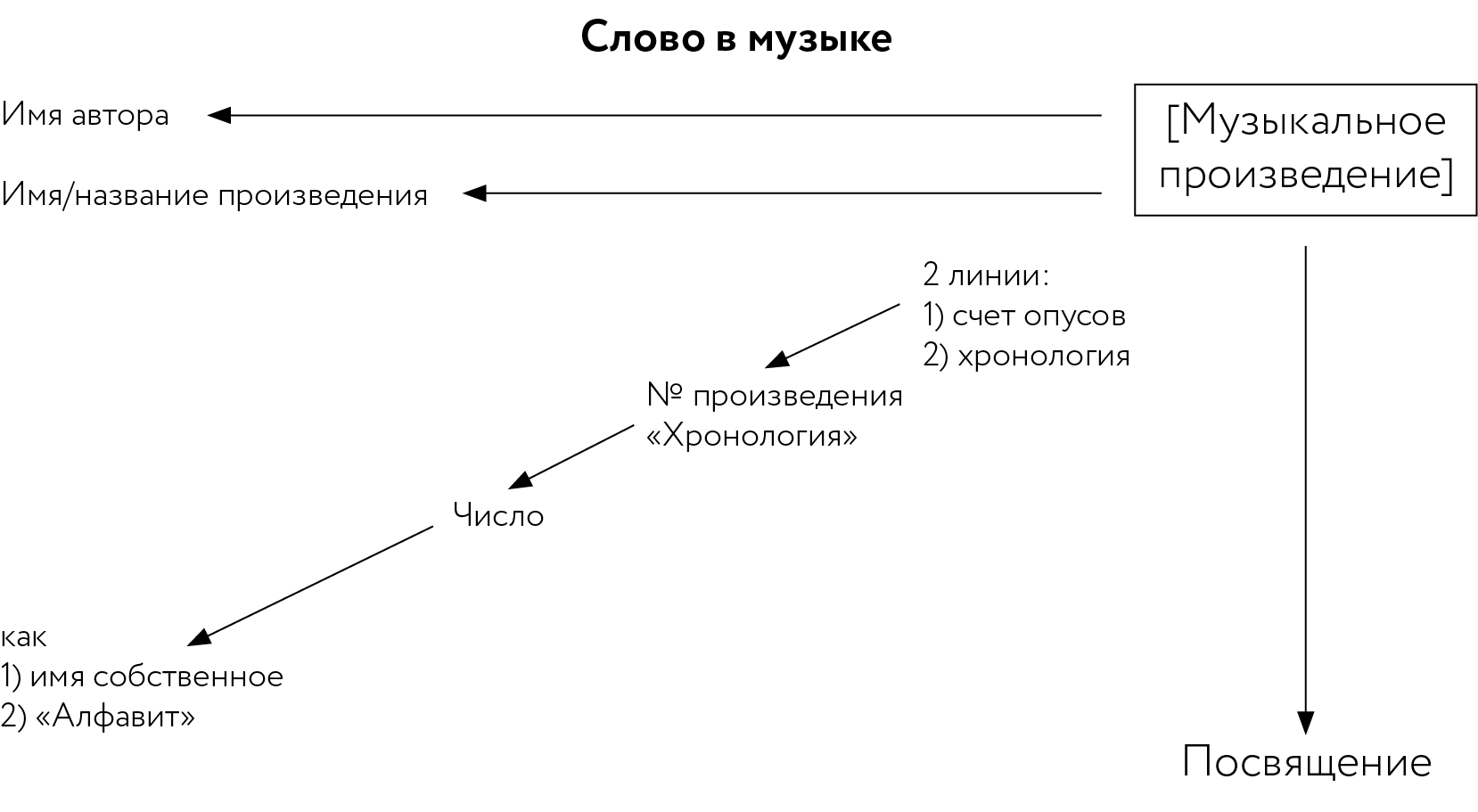

В черновых набросках Михайлова к лекции, прочитанной в Московской консерватории, была обнаружена схема (см. схему 1). Как видим, здесь на первом месте стоит имя/наименование произведения. Проблеме имени были посвящены две конференции, прошедшие в консерватории и в Институте мировой литературы. На них выступала, в частности, Людмила Кудинова3, которая шла по стопам А. В. Михайлова (ее статья была опубликована в сборнике Института [1]).

Схема 1. Из набросков Александра Михайлова к тексту лекции, прочитанной в Московской консерватории

Scheme 1. From Alexander Michailov’s sketches for the lecture given at Moscow Conservatory

От имени/наименования и отталкивается в анализируемой статье Михайлов: «Проблема именования произведения в целом, проблема “заглавия” и его статуса относится к числу наименее разработанных во всей теории, почти даже не затронутых, и в музыке эта проблема по некоторым причинам приобретает дополнительную нагрузку (курсив автора. — Е. Ч.)» [5, 123].

Исследователь обращается и к другому словесному слою в нотном тексте — к ремаркам.

Известно, что ремарки — исполнительские, динамические, темповые — традиционно долгое время давались на итальянском языке. Это понятно: Италия — родина оперы, с ее расцветом итальянский язык стал языком музыки, и еще в XVIII веке мы повсеместно встречаем ремарки на итальянском. Однако начиная с XIX века, в период романтизма и позднее, когда на музыкальную арену выходят различные национальные школы, положение меняется. Композиторы отказываются от итальянских ремарок, используя родной язык (примеры общеизвестны: Шуман — немецкий язык, Дебюсси — французский, Мусоргский — русский).

Скрябин — особое явление в этом ряду. Если в ранних сочинениях (например, в Прелюдиях ор. 11) композитор обращается к итальянскому языку, то в дальнейшем Скрябин в своих ремарках приходит к французско-итальянскому двуязычию. Почему французский, а не русский? Наверное, он ощущал себя наследником французского импрессионизма (но также и модерна). Возможно, французский казался ему более подходящим для обозначений, связанных с особой выразительностью4. На это и обратил внимание Михайлов. И хотя исследователь называет свой замысел «отрезвляюще-филологическим», он рассматривает вербальный ряд в тесной связи с выразительностью. В статье подробно (потактно!), с нотными примерами анализируется Шестая соната, в рукописи — «Поэма экстаза».

Михайлов разделяет нотную запись в более узком и в более широком смыслах. В первом случае речь идет о собственно записи нот, ключевых и случайных знаков и так далее. «Однако, — пишет он, — запись музыкального произведения включает, помимо всего этого знакового, и буквы, и слова, и целые фразы — начиная с обычных современных динамических обозначений, более или менее развернутых указаний темпа и т. д.». Нотная запись в широком смысле — это нотный текст «во всей полноте того, что наличествует в записи музыкального произведения, начиная с его заглавия и вообще всего того, что наличествует в рукописи или в печатном издании нотной записи музыкального произведения, начиная с титульного листа и т. д.»5.

Далее Михайлов обращает внимание на то, что в XIX веке у композиторов, «мыслящих литературно» (он называет, например, Р. Вагнера), возрастает роль вербального ряда в нотной записи. Особый период в этом процессе связан со Скрябиным: он «относится к числу тех, у которых этих словесных излияний даже слишком много, и они порой отвлекают от самой музыки — к включению тех вопросов о том, что думал Скрябин и откуда он заимствовал ту или иную мысль» (II, 12–13). Это высказывание отнюдь не свидетельствует о низкой оценке композитора, а лишь выявляет новую и важную тенденцию в развитии музыкального искусства: «Если же взять особо скрябинскую полосу в истории русской музыки, а также и все то, что соответствует ей в западной музыке, то на этой полосе достигает своего пика своеобразный экстатизм зрелой и поздней психологической культуры XIX века, — экстатизм, вынуждающий музыкантов в некотором порыве к своему смыслоутверждению устремляться к выходу за пределы музыки и в связи с этим количественно наращивать любые средства, и по линии интенсивности (под лозунгом “все глубже внутрь!”), и по линии экстенсивности: “Поэма экстаза” Скрябина в этой общей тенденции глубоко родственна (что, конечно, ни для кого не открытие), и “Жизни героя” Р. Штрауса, и симфониям Г. Малера, из которых 8-я (1910)6 напрасно, но показательно была прозвана “Симфонией тысячи” (исполнителей), и симфонии “Израэль” Йозефа Сука с ее напряженной часовой длительностью, и, наконец, запоздавшему по времени, отдаленному отклику на континентальный экстатизм, уже изживаемый, — 1-й симфонии Хевергела Брайана (1876–1972)7, где число исполнителей, по самым простым подсчетам, действительно, приблизительно равно 750» (I, 4–5).

Эти размышления Александра Викторовича, охватывающие широкий контекст музыкальной культуры XIX века, занимают первые два раздела работы из четырех.

В конце второго раздела Михайлов намечает проблематику своего дальнейшего исследования: «Анализируя словесные тексты в рамках нотной записи, можно начать прочитывать — сведенную, как сказано, к своему минимуму — философию музыки». И поясняет: «Дело в том, что по мере того, как нотный текст “обрастает” словесными указаниями <…> он, перерастая сам себя, начинает производить некоторую “философию” изнутри себя» (II, 16–17).

В третьем разделе Михайлов переходит к конкретному анализу «Поэмы экстаза» с точки зрения намеченной проблематики. Но сначала он обращается к ремаркам внутри произведения: «К словесным указаниям разного рода в рамках нотного текста все в основном настолько привыкли, что обычно не отдают себе отчета в том, что эти указания образуют глубокую многослойную систему, к тому же с плавными соединениями разных слоев словесных текстов» (III, 1). Автор предлагает следующую классификацию ремарок, которая направлена в порядке увеличения стандартности (пока речь идет об итальянских ремарках):

1. Обозначения темпа.

2. Характер выразительности (обозначается мелким шрифтом). Например, dolce espressivo (курсив здесь и далее при обозначении ремарок мой. — Е. Ч.). Эти обозначения типовые, хотя у Скрябина встречаются и редкие (imperioso — властно, настоятельно, повелительно).

3а. «Типизированные, присутствующие в любой нотной записи, по этой причине часто сокращаемые указания выразительности динамики (cresc., еspress.)» (III, 1). Они мало отличаются от второй группы, образуя «сплошной ряд переходов, где на одном фланге будет стоять выразительное и поэтическое con voglia languido8, а на другом стандартное cresc.» (III, 1–2). Обозначения этой группы печатаются простым мелким шрифтом (в отличие от курсива второй группы)9.

Переходя к следующей группе, Михайлов замечает: «Обозначения словесные и словесно-буквенные переходят в буквенно-знаковые» (III, 2).

3б. Группы 2 и 3а могут складываться в «единые синтаксические цепочки, как например: “вилка” f – sf – p – cresc. – “вилка” f в партии валторн в “Поэме экстаза”, ц. 3, тт. 14–16, или mf – “вилка” f – sf – p – cresc. – “вилка” f там же, партии гобоя и кларнетов» (III, 3).

3в. Технические указания (pizz., gliss.).

4. «Далее мы спускаемся к еще более типизированному и безличному слою динамических указаний» (буквенно-знаковые — f, mf, mp, p) (III, 2).

5. Уровень условных обозначений — чистых знаков («вилки», акценты), хотя они прямо продолжают предыдущие («единые синтаксические цепочки»).

6. Примечания — например, в цифре 38 — le parties pour campanelli peuvent, à la rigueur etre jouees par une seul executants (партии campanelli может, в крайнем случае, сыграть один исполнитель) и замещающая «в крайнем случае» орган фисгармония (à la rigueur Harmonium). Эти примечания чисто технические, не входящие внутрь текста (например, в партитурах Малера подобные примечания находятся в списке оркестрового состава).

Далее Михайлов переходит от типовых итальянских ремарок к более индивидуальным, связанным с философией Скрябина. В самом начале «Поэмы экстаза» есть обозначение одновременно темпа и характера произведения: Andante. Languido (томно, с томлением)10. «Andante и Languido, разделенные точкой, это, если угодно, разные языки, — замечает Михайлов, — разные языки композиторской рефлексии относительно своего произведения (производимой вместе с его созданием и внутри его создания) — постольку, поскольку создание произведения непрестанно и неизбежно сопровождается рефлексией и поскольку эта рефлексия находит выход — в актах называния (какие, по внешним условиям, должны удерживаться в рамках крайней, предельной лаконичности» (III, 11). И продолжает: «Languido — это слово из языка Скрябина, то есть из числа особо близких ему именований, название <…> одной их самых важных для него сфер его, им преломленного, им понятого — его личностного бытия» (III, 13)11. «Andante и Languido, можно сказать, принадлежат двум разным сюжетам — музыкально-историческому сюжету с его небезынтересной интригой и сюжету вот этого произведения как такового» (III, 14). Михайлов делает вывод: «Итак, Languido в начале “Поэмы экстаза” — это самое, едва обнаруживаемое начало некоторого “сюжета” — притом внутри музыкального произведения» (III, 16).

Так Александр Викторович приближается к сути своего исследования и переходит к французским ремаркам.

Обращение к французскому языку возникает только в такте 17 цифры 3: et douce majesté (с благородной и сладостной величественностью) — а в это время, согласно программе Скрябина, звучит тема самоутверждения (тема трубы); именно ее триумфальным провозглашением завершается все произведение (у Скрябина в программе: «Я есмь!»). Эта французская фраза, по словам Михайлова, «однако, продолжает, линию — и “сюжет” Languido» (III, 17). Линия французских обозначений следует и далее, — говорит Михайлов и приводит целый перечень:

цифра 6, такт 9 — très parfumé (очень ароматно)12,

цифра 7, такт 2 — avec une ivresse toujours croissant (с постоянно растущей опьяненностью),

цифра 8, такт 1 — presque en delire (почти в бреду),

цифра 15, такт 3 — avec une noble et joyeuse émotion (с благородным и радостным чувством),

цифра 31, такт 1 — charmé (зачарованно),

цифра 34, такт 1 — avec une volupté de plus en plus extatique (со все более экстатическим сладострастием).

Почему же все-таки Скрябин в этих случаях предпочитает французские обозначения итальянским? «Мы могли бы и совсем просто сказать, что Скрябин прибегает к французским словам всякий раз, когда ему не хватает стандартных итальянских указаний-обозначений или же когда он не удовлетворен их стандартностью, а потому его итальянские и французские обозначения стоят, собственно, в одном ряду и одни дополняются другими», — делает предположение Михайлов. Но тут же замечает, что «сказать так было бы мало» (III, 18). Он видит здесь вторую сторону вопроса: «У Скрябина все французское в его конкретных произведениях “пышно” разрастается над общеноменклатурным» (III, 21). Это элементы «сюжета»: он «не должен смешиваться с литературным сюжетом, при некоторых чертах сходства с ним, я, — быть может, слишком смело — назвал бы вращением среди особо отмеченных ключевых слов-символов, “вращением”, какому придается известный динамический порядок, путем сопоставлений, контрастов разного, причем порядок такой продолжает утверждать аналогию музыкального протекания и внутренней душевной жизни индивида» (III, 22). И о том же другими словами: «Французские слова и фразы начинают приоткрывать заветное в “Poème de l’extase” и именовать хотя бы некоторые из центральных и ключевых его понятий» (III, 23).

Эти обозначения, так или иначе связанные с «сюжетом», Михайлов делит на три группы, или уровня: первый, высший уровень структуры именований — это название произведения (об этом речь пойдет ниже); второй — «французские формулы из числа тех, какие “охватывают” (или “обнимают”, или “опоясывают”) произведение в его линейно-временнóм протекании»; третий уровень — «примыкающие к ним итальянские наименования <…> в той мере и постольку, в какой и поскольку они со своей стороны тоже сохраняют связь с центральными понятиями “скрябинской философии”, как, например, Languido» (IV, 33). Таким образом, классификация ремарок13 в «Поэме экстаза» в окончательном виде выглядит так: «две сосуществующие и пересекающие друг друга системы наименований — система традиционных музыкальных указаний-обозначений с ее пятью группами-уровнями-слоями и, условно говоря, трехслойная система именований <…> даваемых от самого ядра скрябинского философствования» (III, 25–26).

В четвертом, последнем разделе своего исследования Михайлов переходит к более обстоятельному обсуждению словесного музыкально-поэтического «сюжета» «Поэмы экстаза». В связи с этим он обращается к заглавию произведения. «“Le poème de l’extase” — это полное название словесного сюжета “Поэмы экстаза”, это заглавие его (ее) словесного сюжета» (IV, 31). «В таком заглавии, — продолжает Михайлов, — два значимых слова: “поэма” и “экстаз” (записывая русскими буквами их соответствие, мы везде должны иметь в виду французские слова! — точно так поступает в своих письмах и Скрябин). Они находятся с другими ключевыми словами словесного сюжета в особых отношениях: последние помещены в их пространство — подобно тому, как корпус и линейно-временное протекание-развертывание всего “Le poème de l’extase” помещено в свет своего полного словесного самообнаружения. Итак, оба эти слова — из особого поэтического или поэтико-философского лексикона, но с особым положением обоих в нем: они помещают другие в себя, направляют другие, освещают их, придают им смысл» (IV, 32).

И далее Михайлов рассматривает оба слова названия — «поэма» и «экстаз». «Слово “экстаз” — центральное из самых центральных ключевых слов; оно — настолько центральное, что, на мой взгляд, вполне годится для того, чтобы характеризовать собою целую эпоху в истории психологизированного искусства XIX столетия (с заходом глубоко в ХХ век) — ту эпоху, которую мы одновременно пробуем именовать и эпохой его второй психологизации. <…> Второй психологизации, или, иначе, эпохе европейского экстатизма соответствует желание “вещей” встать над собой» (IV, 38). Автор говорит о греческом значении слова «экстаз» (ex-tasis — выход из себя): это «есть и рефлексия рефлексии <…> переживающему человеку хочется стать надчеловеком, Übermensch» (IV, 32–33). «Отсюда бездонность каждого из переживаний14 — в своей обобщенности оно, как бы с психологической, утончающейся в этом неустанном кипении внутри себя и внутри своего поля (с выходом наружу в свое же), вбирает в себя все прочее и остальное. Каждое из переживаний можно тогда разуметь как все то же самое, только усматриваемое с разных сторон, в разной перспективе, каждое — это словно все тот же булькающий и клокочущий в себе смысловой объем» (IV, 34).

Говоря о «ключевых словах» эпохи, Михайлов называет их терминами, «но только в резком отличии от “терминов” риторической культуры15, от ключевых слов и понятий былого классицизма все психологизированные слова экстатической культуры имеют в виду и именуют не четко очерчиваемые, подлежащие дефиниции и допускающие таковую смыслы, а самую неопределенность, — со всей ее динамикой и со всем неуемным копошением внутри ее, — но только взятую и усмотренную во вполне определенном, твердо намеченном аспекте ее» (IV, 36). «Так раскрывается смысл экстатического, а появление слова “экстаз” в заглавии произведения Скрябина, — разумеется, не случайность, а элемент того, что на устаревшем теперь языке можно было бы назвать “борьбой за смысл”» (IV, 37). Это продиктовано стремлением раскрыть самую суть.

Столь же подробно Михайлов рассматривает второе слово заглавия — «поэма», обращаясь к его греческому прототипу: «Поэма (poème) — это вообще “поэтическое произведение”, но, например, не “Gedicht”» (IV, 38). (Здесь Александр Викторович ссылается на «Мертвые души» Гоголя, привлекая также романтическое понятие «симфоническая поэма».) «С этим последним обозначением (симфоническая поэма. — Е. Ч.) мы еще остаемся в кругу жанровой номенклатуры, но уже совсем готовой переходить из таковой в сферу внутренней выразительности, так как такое жанровое обозначение начинает характеризовать произведение как “поэтическое” (“поэтичное”). Следовательно, мы находимся в пределах готовящей вторую психологизацию рефлексии. “Поэма” в рамках этой (экстатической) эпохи подразумевает, одновременно, что и как делается: стихотворение, поэзия — но они же и поэтичны» (IV, 38–39).

Прослеживая далее программный «сюжет» «Поэмы экстаза», Михайлов в первую очередь опирается на ремарки (особенно французские)16, отмечая согласно им линию и направленность этого сюжета: «От пассивной истомы начала совершается постепенный и проходящий непрямолинейно подъем и наконец, относительно задолго до завершения, последнее нарастание в уже завоеванной сфере “экстатичности”» (IV, 42).

Понятно, что это напрямую связано с поэтической программой Скрябина и его философией. Не стоит останавливаться здесь на философских взглядах Скрябина, в которых переплелись самые разные веяния века: исследователи называют Шеллинга, Ницше, Шопенгауэра, Достоевского, Вагнера с его мифопоэтической концепцией, Мережковского, Новалиса, Вл. Соловьёва, А. Белого, Вяч. Иванова и — что очень важно — Блаватскую с ее теософской системой.

Говоря о программе «Поэмы экстаза», в первую очередь ориентируются на отдельно изданный 10-страничный поэтический текст «Поэмы экстаза», своего рода «литературный двойник» музыкального произведения. Однако Михайлова интересует не эта конкретная программа, а индивидуальная философия Скрябина — философия его творчества. Его интересует внутренний, чисто музыкальный сюжет, контуры которого очерчивают ремарки — в первую очередь, конечно, французские.

И хотя при этом исследователь неизбежно обращается и к поэтическому тексту, однако он невысокого о нем мнения и считает, что текст прямого отношения к музыке не имеет: это, по словам Михайлова, “hors d’oeuvre, parergon” (побочный, вторичный объект) (IV, 49). Он делает следующий вывод: «Выходит, что ремарки Скрябина характеризуют бытийные состояния в пределах протекания музыки. Это — бытийные, сменяющие друг друга состояния музыки, которые — не забудем, что мы перенеслись в эпоху второй психологизации музыки, — если и связываются с каким-либо субъектом музыки, то с субъектом самой музыки, с музыкой как субъектом. Не Я, а Оно музыки» (IV, 54–55).

На последних страницах четвертого раздела рукописи Михайлов с точки зрения названия и ремарок рассматривает и другие произведения Скрябина позднего периода, выстраивая общую картину художественного мира композитора.

Завершая статью, Михайлов предостерегает обращающихся к музыке Скрябина и пишущих о ней от слишком прямолинейного толкования его программы, от вульгаризации его идей. «Со времен Леонида Сабанеева и до наших дней музыка Скрябина существует — за пределами своей внутренней защитной оболочки из слов — в густом слое продолжающих и будто бы толкующих ее праздно-выспренных слов». Михайлов утверждает, что музыка Скрябина отнюдь «не равна» его философии: «Даже скрябинские нечеловеческие итоговые самоутверждения <…> запечатленные и в его околомузыкальных литературных текстах: “Я есмь!” — вступают в противоречие с тем, что делается в музыке; в той мере, в какой Скрябин это “я есмь” сопоставляет со своей эмпирической личностью, он попросту запутывается в полагаемых тут разных “я”» (IV, 57–58). И замечает: «Скрябина следует совершенно освободить и от греха эгоцентризма — Скрябина в его музыке» (IV, 50).

В заключение хочу сказать, что работа Михайлова о Скрябине свидетельствует о том, что наследие композитора по-прежнему открыто для обсуждения. Подход Александра Викторовича открывает не только новые грани художественного мира композитора, но и новые возможности исследования музыкального произведения вообще.

Список источников

- Кудинова Л. М. Литературоведческие и лингвистические термины в названиях музыкальных произведений ХХ века // Имя в литературном произведении: художественная семантика / отв. ред. Л. И. Сазонова. М. : ИМЛИ РАН, 2015. С. 436–456.

- Кудинова Л. М. Название в музыке (к постановке проблемы) // Слово и музыка. Памяти А. В. Михайлова. Материалы научных конференций. [Вып. 1] / ред.-сост. Е. И. Чигарёва, Е. М. Царёва, Д. Р. Петров. М. : Московская консерватория, 2002. С. 99–110.

- Кудинова Л. М. Тематический словарь названий музыкальных произведений. Калуга : Золотая пчела, 2011. 167 с.

- Михайлов А. Избранное. Завершение риторической эпохи / сост. тома С. Ю. Хурумов. СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. 480 с. (Серия «Письмена времени»).

- Михайлов А. В. Об обозначениях и наименованиях в нотных записях А. Н. Скрябина // Нижегородский скрябинский альманах. № 1. Нижний Новгород : Нижегородская ярмарка, 1995. С. 118–150.

- Михайлов А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи // А. В. Михайлов. Языки культуры. Риторика и история искусства. Ключевые слова культуры. Самоосмысление гуманитарной науки. Учебное пособие по культурологии. М. : Языки русской культуры, 1997. С. 112–210.

- Михайлов А. В. Слово и музыка. Музыка как событие в истории слова // Слово и музыка. Памяти А. В. Михайлова. Материалы научных конференций. [Вып. 1] / ред.-сост. Е. И. Чигарёва, Е. М. Царёва, Д. Р. Петров. М. : Московская консерватория, 2002. С. 6–23.

- Михайлов А. В. Поэтические тексты в сочинениях Антона Веберна // А. В. Михайлов. Музыка в истории культуры. Избранные статьи / редколлегия: Е. И. Чигарёва (ред-сост.), О. В. Лосева, Д. Р. Петров, В. С. Ценова. М. : Московская консерватория, 1998. С. 128–146.

- Слово и музыка. Памяти А. В. Михайлова. Материалы научных конференций. [Выпуск 1] / ред.-сост. Е. И. Чигарёва, Е. М. Царёва, Д. Р. Петров. М. : Московская консерватория, 2002. 358 с.

- Слово и музыка. Памяти А. В. Михайлова. Материалы научных конференций. Выпуск 2 / ред.-сост. Е. И. Чигарёва, Е. М. Царёва, Д. Р. Петров. М. : Московская консерватория, 2008. 256 с.

Комментировать