«Шляпы долой…»

«Шляпы долой…»

Концерт Михаила Плетнёва в ГМИИ имени А. С. Пушкина на фестивале «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» 16 декабря 2018 года

Вынесенные в заголовок статьи слова Р. Шумана, высказанные им в восторженной рецензии 1831 года на ранний опус Шопена, как нельзя более точно передают то, что произошло на концерте М. Плетнёва. Мне уже доводилось писать о парадоксальности прочтений Плетнёвым произведений Моцарта 1. На описываемом концерте к этому прибавились и впечатления от трактовок двух поздних бетховенских сонат.

Программа концерта, как всегда бывает у Плетнёва, оказалась весьма концептуальной. В первом отделении относительно ранняя (1774 года) моцартовская Соната Es-dur К 282 соседствовала с поздним опусом Бетховена — Сонатой As-dur ор. 110. Во втором же — Соната Моцарта C-dur К 330 «зарифмовалась» с последней бетховенской Сонатой ор. 111, где первая часть, как известно, написана в с-moll, а вторая часть (Ариетта) — в C-dur. На первый взгляд вполне «мажорная» программа. Но, как это обычно бывает у Плетнёва, мажор оказался пропитанным такими сильными тонами меланхолии и даже трагизма, что привычные представления о функциях мажора и минора пришлось отбросить.

Сценически Плетнёв всегда предельно скуп. Его жест перед взятием звука настолько «сокращен», что порой ожидаешь чего-то стучащего, прямолинейного. Однако именно такой жест зачастую рождает звучания, пронизанные особым напряжением, мягкостью и тишиной. Наблюдая за лицом пианиста, можно догадаться, что любое прикосновение к клавиатуре у него всегда предваряется очень точным представлением не только о грядущем звучании, но и о времени, в которое это звучание будет осуществлено. В этом отношении он, несомненно, истинный последователь своего учителя Е. М. Тимакина, любившего требовать от ученика «предслышания» звучания. О том же, кстати, говорил в свое время выдающийся музыкант А. Шнабель, усвоивший подобную максиму от Т. Лешетицкого: «Сначала услышать, а потом сыграть». При этом время у Плетнёва, как мне представляется, всегда является компонентом даже более важным, чем само звучание. Именно эти неожиданные временны́е сжатия и растяжения, которые далеко не всегда возможно описать в рамках tempo rubato, составляют, пожалуй, главную особенность его исполнительского стиля.

Тайной остается, как при таком скупом, даже суховатом жесте Плетнёв добивается утонченности, граничащей с почти полным исчезновением звука, который, однако, мы продолжаем слышать, как бы уже почти не слыша.

В сонатах Моцарта Плетнёв, как всегда, непредсказуем. Известная дихотомия моцартовского искусства, заключающаяся во внезапных чередованиях «омрачений» и «просветлений», трактуется пианистом весьма широко. Задумчивое внезапно сменяется игриво-простодушным, жизнерадостное — меланхоличным. Эта игра настроений замечательно передана в моцартовских интерпретациях Плетнёва, известных и по его прошлым концертам и записям.

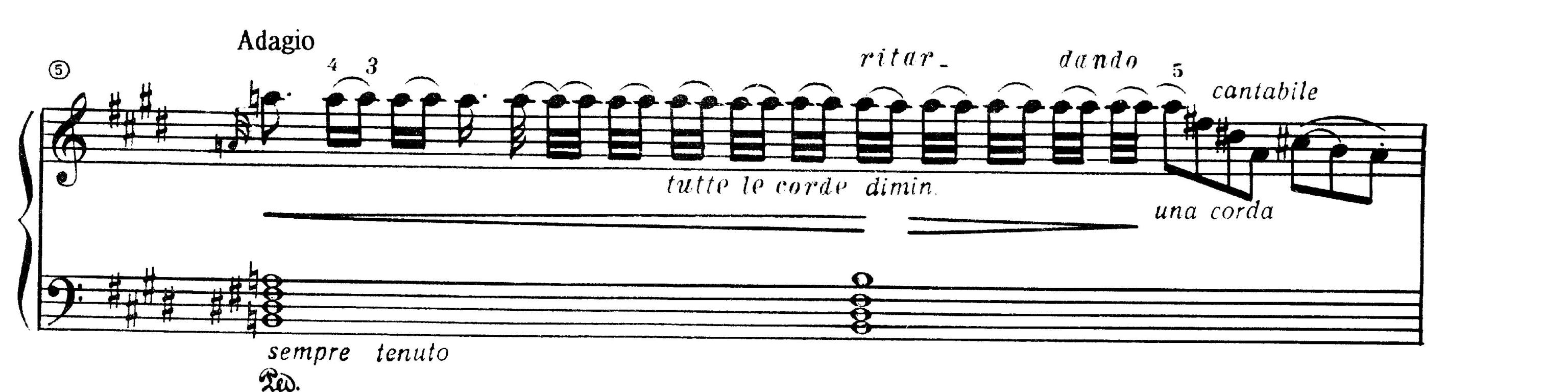

Здесь можно было бы говорить о множестве подобных моментов. Но наиболее сильное впечатление у меня оставила вторая, медленная часть Сонаты К 330 (Andante cantabile), где в конце репризы Моцарт добавил несколько тактов, повторяющих тему среднего, минорного раздела, но уже в мажоре (см. пример 12).

Пример 1

Достаточно тривиальный переход от тоники через VI ступень к двойной доминанте у Плетнёва преисполнен такой щемящей меланхолии, передаваемой посредством выразительной оттяжки времени, что удивляешься возможности создания подобного настроения в мажоре. В этой вроде бы светлой и безмятежной музыке в исполнении Плетнёва, неоднократно игравшего эту сонату и в прошлом, мне всегда слышится некое тревожное послание.

Вообще понятие «тревожности», наряду с вышеупомянутыми понятиями «омрачения» и «просветления», становится, с моей точки зрения, ключевым в трактовках Плетнёвым Моцарта — и сонат, и концертов. Это как бы уже «виртуальный» Моцарт, доживший до зрелых лет, переживший разочарование в своем собственном творчестве. Так на моей памяти никто и никогда Моцарта не играл. И не раскрывается ли тут перед нами некий потаенный портрет гения, в музыке которого под внешней жизнерадостностью таились усталость, отчаяние и тревога? Да, скорее всего, интерпретация Плетнёва превращает Моцарта в нашего современника с его психологическими проблемами, но, при всей спорности такой концепции, она оставляет впечатление погруженности в некие глубины, ранее никем не освоенные.

Что касается бетховенской части программы, то весьма удивило начало Сонаты ор. 110, когда тема (у Бетховена указано: piano con amаbilità) вдруг предстала в столь, если так можно выразиться, «авторитарном» преломлении, при довольно нарочитом forte и без малейшего налета лиризма. Однако идущая вслед за ней вторая тема в духе итальянской песенки заставила вспомнить экспозицию моцартовской Сонаты К 282, структура которой почти дословно повторяет начало бетховенской. Ибо и здесь и там первые, торжественно звучащие forte такты неожиданно сменяются лирической темой, явно навеянной итальянскими операми. Таким образом Плетнёву удалось выстроить незримую арку с программой первого отделения.

Конечно, главным в бетховенской сонате (и этот концерт лишь подтвердил такое представление) является ее необыкновенный финал. Иногда в записях его даже делят на два отдельных трека, ибо там содержатся два ариозо и две фуги, основанные на мотиве главной партии первой части. Финал начинается с трагического речитатива в b-moll, после которого следует знаменитый эпизод с многократно повторяющимся залигованным звуком ля, где Бетховен, скорее всего, имитирует прием, некогда часто использовавшийся при игре на клавикорде (см. пример 2). Этот прием (нем. Tragen der Töne) заключается в вибрировании уже нажатой клавиши, что дает характерный слабый отзвук наподобие эха. Плетнёв с изумительным мастерством передал этот в принципе неисполнимый на современном рояле прием. Взяв первый звук forte, а затем едва касаясь клавиши, он каким-то чудом сумел — отчасти при помощи обеих педалей — сымитировать тонкую вибрацию одной струны. Этот момент показал, что Плетнёв, при всей своей кажущейся удаленности от так называемого исторического исполнительства, осведомлен о нем и здесь словно бы намеком напомнил нам об этом.

Пример 2

Разделенные первой фугой два эпизода, обозначенные автором как Аrioso dolente, в которых, вне сомнения, также отразилось влияние итальянской оперы, были исполнены совершенно по-новому: второе ариозо прозвучало как некая «тень» первого, в динамике ppp, будто доносясь откуда-то из зазеркалья, из того воображаемого пространства, где уже нет места эмоциям и переживаниям, а осталось лишь воспоминание о них 3.

Сильное впечатление оставили и обе фуги. В них особенно ясно ощущалось, что Плетнёв-дирижер — не просто мастер в расслаивании ткани, так что даже простая октава звучит у него двухголосно, но и человек, поразительно умело «инструментующий» музыкальную ткань в тех случаях, когда это необходимо. В фугах то и дело возникали рельефно подчеркнутые подголоски, мотивы, словно вся ожившая полифоническая ткань зазвучала в исполнении инструментального ансамбля.

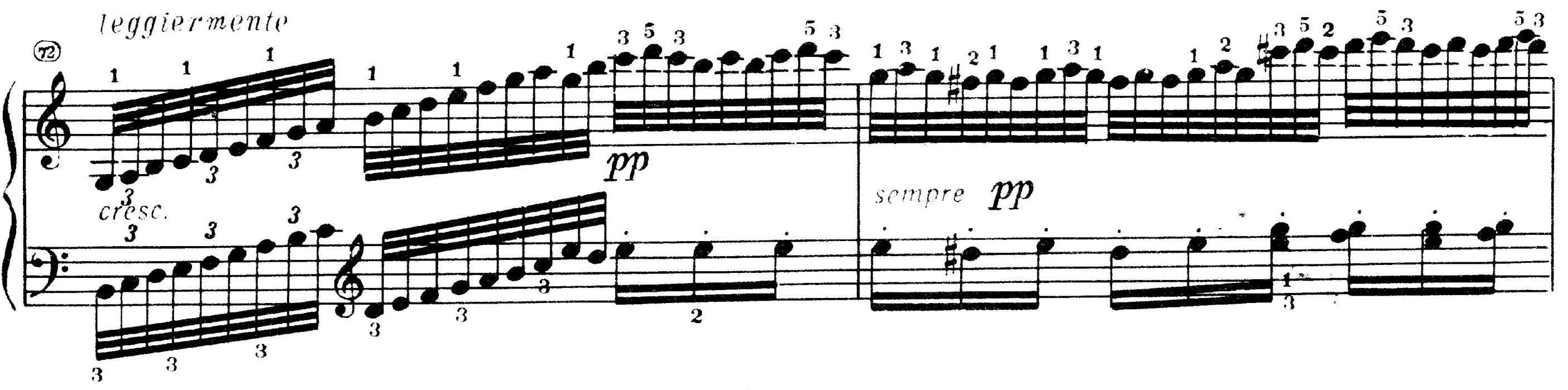

Вершиной всего концерта стала следующая бетховенская Соната ор. 111. Причем не столько бурная, с обилием фугированных эпизодов первая часть (где больше всего запомнилась, пожалуй, побочная тема, исполненная невероятно свободно в ритмическом отношении, когда внезапно повисающие паузы оказались вовсе не разрывами, но скорее своеобразной соединительной тканью), сколько вторая часть, Ариетта, написанная в форме темы с вариациями. И здесь, после третьей вариации, которую И. Стравинский некогда остроумно обозвал «буги-вуги» из-за ее весьма прихотливого ритма и которую Плетнёв миновал без особого интереса, в качестве второго элемента четвертой вариации появляются пассажи рр (см. пример 3).

Пример 3

Эти эпизоды в свое время замечательно исполнял С. Рихтер. Очевидец его концертов в декабре 1963 года, Ирина Наумова вспоминает о том, как взволнованный и восхищенный Г. Нейгауз бегал по партеру, восклицая: «Ирочка, правда, ведь там были перистые облака!» И вот, с моей точки зрения, Плетнёв пошел в этом отношении по стопам Рихтера и даже дальше него. Ему удалось в этих мистических фигурациях создать некую смутно вибрирующую материю — образ, словно позаимствованный из знаменитого фильма А. Тарковского «Солярис». Здесь снова хочется говорить о «зазеркальном», о «потустороннем» у позднего Бетховена, воистину гениально переданном в интерпретации М. Плетнёва. Он играл эту сонату еще на конкурсе Чайковского в 1978 году, существует и более поздняя запись из Карнеги-холла. Но именно в этот вечер он сумел выразить в этих вариациях нечто импрессионистическое, нечто туманно-волшебное. Иными словами, ему удалось передать нечто, возможно, предполагаемое здесь самим композитором, но в условиях инструментария того времени вряд ли осуществимое с такой отчетливостью. А в заключительной вариации (такт 160), состоящей преимущественно из трелей в самом высоком регистре, несмотря на предчувствие концовки в C-dur, мне вновь, как и в сонатах Моцарта, почудилась та светлая печаль, связанная с погружением в ностальгические воспоминания, которая знакома нам по эпопее М. Пруста «В поисках утраченного времени» 4.

Наверное, чудо плетнёвского искусства в том и состоит, что сверхутонченная меланхолия предстает у него как нечто родное, щемящее, жизненно важное.

Думаю, многим ясно, что феномен Плетнёва выходит далеко за рамки просто пианизма и даже просто музицирования. В его игре мы можем услышать ту «тоску жизни», которая так или иначе живет в нас самих, и в этом смысле, как мне кажется, его искусство очень точно отражает то, что творится сегодня в наших душах. Одну из причин этого я вижу в том, что нынешняя русская музыка даже в лице своих ярких представителей, в отличие от эпохи 1930–1940-х годов, когда симфонии Шостаковича переворачивали и просветляли души его современников, вряд ли способна вызвать в нас подобные чувства. Не забудем также, что в то время в исполнительстве существовали такие колоссальные фигуры, как Софроницкий и Юдина. Ныне же эту роль способно сыграть искусство Михаила Плетнёва.

И, конечно, не случайно публика, по крайней мере та ее часть, которая способна воспринять совсем не простую музыку последней бетховенской сонаты, испытала нечто вроде катарсиса, а долгие аплодисменты вдогонку быстро выходящему из зала пианисту воспринимались в каком-то необычном «прощальном» ключе.

Комментировать