Александр Скрябин как литературный герой Габриэле Д’Аннунцио

Александр Скрябин как литературный герой Габриэле Д’Аннунцио

Крупнейший писатель Италии рубежа XIX–XX веков Габриэле Д’Аннунцио (илл. 3) был тесно связан с музыкальной культурой своего времени [8]. Он является автором либретто мистерии «Мученичество святого Себастьяна» Клода Дебюсси и оперы «Паризина» Пьетро Масканьи. Перу Д’Аннунцио принадлежит цикл статей о музыке Рихарда Вагнера [7], в которых он защищает композитора от нападок философа Фридриха Ницше.

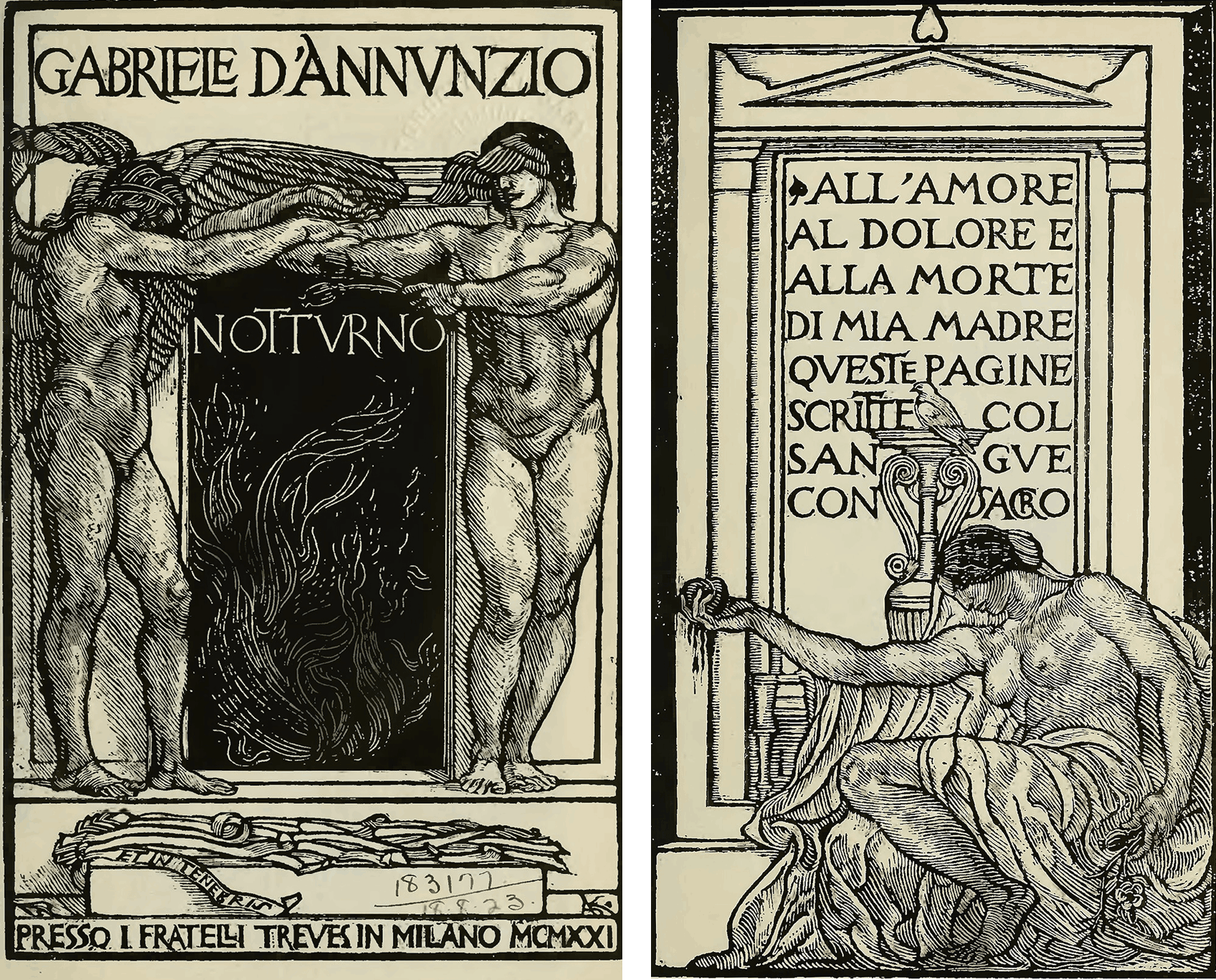

В собственно художественном творчестве Габриэле Д’Аннунцио фигура Александра Скрябина занимала исключительное место как по интенсивности восприятия и широте отклика на его музыку, так и по вниманию к личности современника. В сборнике лирической прозы «Ноктюрн» ([6], см. илл. 1, 2) Д’Аннунцио не только посвятил сочинениям Скрябина одну из главок, но и написал под влиянием его образа три стихотворения, а в четвертом — вывел в качестве лирического героя. В наследии писателя — поэтическое сочинение на смерть Джузеппе Верди, еще одно написано в честь столетия со дня рождения Винченцо Беллини (в книге «Электра» из сборника «Хвалы») [5], но они носят характер «проходного» отклика на текущие события. В то время как образ Скрябина и идеи, заложенные в его опусах, воплощаются во всей символической сложности и многозначности с помощью разнообразных литературных приемов.

***

Первую версию «Ноктюрна» («Notturno») Д’Аннунцио написал в сложном для него 1916 году: в январе поэт, служивший военным летчиком итальянской армии, получил тяжелую травму головы во время боевого вылета, которая в итоге привела к потере одного глаза. Окончательная редакция текста относится к 1921 году. Находясь на лечении в Венеции, Д’Аннунцио пребывал в полной темноте, поскольку врачи не снимали с его глаз повязки. «Ноктюрн» по своей жанровой природе представляет собой своеобразный дневник, погружение автора, временно лишенного зрения, в собственные мысли, ощущения и воспоминания. Он писал вслепую в лежачем положении с помощью специальной таблички. Впоследствии Николай Островский создал на подобном планшете «Как закалялась сталь». Оба произведения имеют схожие места.

Илл. 1–2. Разворот обложки в издании «Ноктюрна» Г. Д’Аннунцио 1921 года [6]

Fig. 1–2. Cover page spread of the 1921 edition of G. D’Annunzio’s “Notturno” [6]

Фото: it.wikisource.org

«У спрута глаз выпуклый, с кошачью голову, тускло-красный, середина зеленая, горит-переливается живым светом. Спрут копошится десятками щупалец; они, словно клубок змей, извиваются, отвратительно шурша чешуей кожи. Спрут движется. Он видит его почти у самых глаз. Щупальца поползли по телу, они холодны и жгутся, как крапива. Спрут вытягивает жало, и оно впивается, как пиявка, в голову и, судорожно сокращаясь, всасывает в себя кровь. Он чувствует, как кровь переливается из его тела в разбухающее туловище спрута. А жало сосет, сосет, и там, где оно впилось в голову, невыносимая боль.

Где-то далеко-далеко слышны человеческие голоса:

— Какой у него сейчас пульс?

И еще тише отвечает другой голос, женский:

— Пульс у него сто тридцать восемь. Температура тридцать девять и пять. Все время бред.

Спрут исчез, но боль от жала осталась. Павел чувствует: чьи-то пальцы дотрагиваются до его руки выше кисти. Он старается открыть глаза, но веки до того тяжелы, что нет сил их разнять. Отчего так жарко? Мать, видно, натопила печь. Но опять где-то говорят люди:

— Пульс сейчас сто двадцать два.

Он пытается открыть веки. А внутри огонь. Душно.

Пить, как хочется пить! Он сейчас встанет, напьется. Но почему он не встает? Только хотел шевельнуться, но тело чужое, непослушное, не его тело. Мать сейчас принесет воды. Он ей скажет: „Я хочу воды“. Что-то около него шевелится. Не спрут ли опять подбирается? Вот он, вот красный цвет его глаза...» [1].

Но если у Островского это лишь незначительный фрагмент книги, то «Ноктюрн» почти целиком состоит из таких ассоциативно-бредовых галлюцинаций, видений, образов.

«Под повязкой в глубине моего раненого глаза жжет, как в летний полдень в Бокка д’Арно.

Я вижу песок, сморщенный ветром, очерченный волной.

Я могу пересчитать крупинки, погрузить в них руку, наполнить ими ладонь, позволить им течь между пальцами.

Пламя растет, жар бушует. Песок сияет в моих глазах, как слюда и кварц. Это ослепляет меня, вызывает головокружение и ужас, как Ливийская пустыня, когда я тем утром ехал один к гробницам Саккары. <…>

Передо мной твердая стена из раскаленного камня, на которой вырезаны люди и чудовища. Время от времени она развевается, как огромный парус, и призраки шевелятся. Тогда все бежит, уносимое красным вихрем, как куча шатров в пустыне.

Разорванный край горит, сворачиваясь, как дантовский папирус; и обугленность постепенно стирает написанные там слова.

Читаю: „Почему ты меня дважды разочаровал?“

Соленый пот капает мне в рот, смешанный со слезами из сомкнутых ресниц.

Я хочу пить. Я прошу глоток воды.

Медсестра мне в этом отказывает, потому что мне запрещено пить» 1.

Вряд ли можно говорить о прямом заимствовании образов Островским (и его предполагаемыми соавторами — Анной Караваевой и Марком Колосовым) у Д’Аннунцио — на русский язык «Ноктюрн» к тому времени не переводился, а итальянского, насколько известно, никто из троих не знал.

Музыка занимает в тексте «Ноктюрна» большое место. Временное исчезновение из жизни Д’Аннунцио зрительных ощущений неизбежно обострило слух. «Теперь у меня, как мне кажется, более чуткий слух, чем у того, кто положил на музыку „дождь в сосновом лесу“ 2» 3. «Никогда еще я не чувствовал себя таким наполненным музыкой, как во время затишья битвы» 4. «Слово, которое я пишу в темноте, здесь, теряет свою букву и свой смысл. Это музыка» 5. «Проходят часы. Музыка подобна сну тишины» 6. «В поисках своей тишины я не нашел ничего, кроме моей музыки» 7.

У Д’Аннунцио был тонкий музыкальный слух и вполне профессиональное восприятие исполнительства как у образованного человека того времени. «Первые ноты пятого фламандского трио Бетховена по-настоящему трогают мое сердце, телесно, подобно молоточкам, бьющим по литаврам в живом мраморе Луки» 8. Поскольку устоявшейся сквозной нумерации бетховенских трио не существует, трудно понять, о каком именно идет речь. «Я слушаю. Это не нежное пение четырех нот. Это плач, состоящий из одной ноты, иногда длинный, иногда короткий» 9. «Кость музыкальна. Кажется, что кость хорошего исполнителя должна быть наполнена воздухом, а не костным мозгом. Большеберцовая и бедренная кость оказывают постоянное влияние на звук. Каждую ноту можно скорректировать точным нажатием» 10. В «Ноктюрне» имеются размышления об инструментах мастеров прошлого — Гварнери, Страдивари, Амати, Гальяно.

В период лечения Д’Аннунцио посещали различные музыканты, исполнявшие для него те или иные произведения. Среди них был пианист Джорджио Леви [18, 49], который познакомил поэта с творчеством Скрябина.

Александр Скрябин был на девять лет моложе Д’Аннунцио и скончался за несколько месяцев до описываемых событий. Поскольку тогда шла Первая мировая война, затруднившая контакты между Россией и Западной Европой, неизвестно, знал ли Д’Аннунцио о смерти Скрябина. Можно отметить биографические совпадения: итальянский поэт после травмы глаза не сразу обратился к врачам и в итоге его лишился; менее чем за год до этого русский композитор случайно срезал прыщ на губе, получил заражение крови и умер. Джорджио Патрици [14, 197] усматривает и иные параллельные линии в судьбах двух деятелей искусства: подобно тому как Скрябин переиграл правую руку и на некоторый срок оказался неспособным к гастрольной деятельности, Д’Аннунцио временно ослеп в период создания «Ноктюрна».

Множество нитей связывало Д’Аннунцио с современной русской музыкальной культурой. Накануне войны его возлюбленной была русская певица Наталья Голубева (Nathalie de Goloubeff), проживавшая в Европе. У него был роман с Идой Рубинштейн, исполнявшей главную роль в мистерии «Мученичество святого Себастьяна» на созданное им либретто. В связи с этой постановкой он завел знакомства с Сергеем Дягилевым, Михаилом Фокиным, Львом Бакстом. Но Скрябин не входил в данный парижский круг, и потому встреча с его музыкой состоялась позже.

Важно отметить, что в среде русской интеллигенции Д’Аннунцио воспринимался как самый крупный современный литератор, не только итальянски, но и европейски значимый. Его пребывание в 1910–1914 годах во Франции как бы закрепляло за ним наднациональный статус представителя западной культуры. По степени признания он был сопоставим с наиболее модными писателями эпохи — Кнутом Гамсуном, Гербертом Уэллсом, Морисом Метерлинком, Герхартом Гауптманом, Анатолем Франсом. В «Оде д’Аннунцио: к его выступлению в Генуе» Николая Гумилёва (1915) итальянский поэт ставится в ряд с Вергилием, Данте, Тассо. В свою очередь Марсель Пруст в «Пленнице», затрагивая тему снижения уровня культуры, выразил опасение, «что мы больше не будем восхищаться Ибсеном, Ренаном, Достоевским, д’Аннунцио, Толстым, Вагнером, Штраусом» 11 [15, 78].

Фёдор Шаляпин дважды упоминал о нем в своих воспоминаниях:

«<…> я в Париже[,] в бюро г.[осподина] Астрюка познакомился с итальянским поэтом Габриелем д’Аннунцио. На меня произвело большое впечатление лицо этого человека с острыми умными глазами, огромным лбом и заостренной бородкой. Во внешних чертах проступала внутренняя острота, мимо которой нельзя было пройти равнодушно. В Париже он создавал тогда для Иды Рубинштейн „Муки Св. Себастьяна“. Я пошел в театр Шателе посмотреть этот спектакль и на представлении понял, какой это интересный и оригинальный творец. От каждой сцены, от каждой реплики, от всего настроения произведения веяло свежестью и силой. При следующей встрече с д’Аннунцио я решился поделиться с ним моими мечтами о театре, откуда был бы беспощадно изгнан шаблон и где все искусства сочетались бы в стройной гармонии. Я был очень счастлив, когда д’Аннунцио сказал мне о своем горячем сочувствии моей мысли. „В будущем году, — сказал он мне, — мы встретимся и попробуем осуществить то, о чем вы мечтаете“.

Разговор этот происходил в мае 1914 года, а в августе разразилась война. Мой великолепный летчик духа скоро на реальном аэроплане улетел в Фиумэ, устремившись в противоположную сторону от нашей мирной мечты.

Радостно было мне встретить на моем жизненном пути такого замечательного поэта, как д’Аннунцио, но тем более было мне жалко, что не осуществилось наше сотрудничество» [3, 311].

«Среди публики оказался Габриеле д’Аннунцио, в то время молодой, здоровый блондин с остренькой бородкой. Он сказал тост, должно быть[,] очень литературно-мудреный, я ничего не понял. Впоследствии я познакомился с ним очень близко, и еще недавно, перед самой войной, мы с ним мечтали о пьесе, в которой были бы гармонично объединены и драма, и музыка, и пение, и диалог» [4, 167].

Для Д’Аннунцио русская культура, в свою очередь, являлась вполне равнозначной итальянской или французской. После триумфа Толстого и Достоевского в мировой литературе наступил черед «Русских сезонов» (постановки балетов писатель посетил в Париже). Происходил интенсивный обмен между Россией и Италией: композитор Отторино Респиги обучался в Санкт-Петербурге у Николая Римского-Корсакова, Фёдор Шаляпин пел в «Ла Скала» и был женат на итальянке, в России гастролировал тенор Энрико Карузо. Итальянский скульптор русского происхождения Паоло Трубецкой много лет работал в России и дружил с Д’Аннунцио, создав его знаменитые бюст и скульптуру в полный рост. Он же автор бюста Льва Толстого (с натуры) и памятника императору Александру III. Основатель футуризма Филиппо Томмазо Маринетти посетил Россию в 1914 году, где начатое им движение уже имело оглушительный отклик. В массовой культуре, цирковом искусстве доминировали итальянцы: для Гаэтано Чинизелли в Санкт-Петербурге было построено первое каменное здание цирка. Иными словами, когда Д’Аннунцио услышал музыку Скрябина, он воспринял ее не как некую варварскую экзотику, но как порождение сложной и развитой музыкальной культуры 12.

Как говорилось ранее, Д’Аннунцио общался и сотрудничал с Клодом Дебюсси и Пьетро Масканьи. Он также дружил с дирижером Артуро Тосканини, который оказывал ему политическую поддержку. С Джакомо Пуччини писатель несколько лет вел переговоры о возможных совместных проектах. О «Ноктюрне» Пуччини впоследствии отозвался так: «В твоей новой книге есть волнующие страницы и чувства, которые покоряют и завораживают» 13 (цит. по [11, 5]). Д’Аннунцио поддерживал тесные связи с молодыми композиторами-«восьмидесятниками» (Generazione dell’Ottanta) — Альфредо Казеллой, Джан Франческо Малипьеро, Ильдебрандо Пиццетти, у каждого из которых имелись сочинения на его слова [16, 108–115]. В 1920-е годы к его «Федре» написал музыку швейцарец Артюр Онеггер, представитель парижской «Шестерки». Д’Аннунцио 29 мая 1913 года присутствовал на премьере «Весны священной» Игоря Стравинского и со сцены поддержал композитора [9]. Однако именно образ Александра Скрябина, с которым он никогда не встречался, оказал существенное влияние на творчество Д’Аннунцио.

При этом слава и известность Скрябина в то время ни в коей мере не могли быть сопоставимы с таковыми у Д’Аннунцио [17, 67]. Если Марсель Пруст ставил итальянского писателя в один ряд с Толстым и Достоевским, то место Скрябина на музыкальном Олимпе за пределами России было сравнительно скромным 14 — европейского признания он не имел, в отличие от Стравинского. Тем ценнее внимание к Скрябину со стороны Д’Аннунцио, который, несмотря на свой статус живого классика, смог угадать в композиторе равновеликую себе фигуру и даже обрести кумира.

Скрябин появляется в «Ноктюрне» в середине второй (всего их три) части (или «приношения» — offerta, как называет Д’Аннунцио), сразу за пассажем с упоминанием композитора XVII века Джироламо Фрескобальди (автор использует архаичное написание его имени — Джероламо). «Во сне прелюдия Александра Скрябина витает над моим лбом, который кажется легким и прозрачным, как стеклянное забрало железного шлема». О какой из нескольких десятков скрябинских прелюдий идет речь — не раскрывается.

«Голова всей тяжестью вдавлена в подушку. <...> Но лоб стеклянный, полный трещин и пузырей, горячий, как чаша, только что выдутая стеклодувом. Он — единственная слегка светящаяся часть моего бессонного тела, выше глазной повязки. Прелюдия Скрябина темная, пурпурного цвета, похожая на волнистую ткань, колышущуюся на вечернем ветру. Это напоминает мне погребальное покрывало, которое колыхалось в моем потерянном глазу и не позволяло мне видеть в зеркале ничего, кроме бледной вершины моего лысого лба. Проходят часы. Музыка подобна сну о тишине. Музыка удаляется, а затем возвращается, меняя цвет, как волна в меняющихся сумерках. Зеленый, фиолетовый и темно-синий — цвета этой ночи. <...> Склоненная голова снова откидывается назад. Тишина уже не снится музыке: она плотна, неподвижна, враждебна» 15.

Джорджио Дзанетти так объясняет появление Скрябина в «Ноктюрне»: «Московский композитор становится музыкальным интерпретатором эротического и героического ницшеанского мистицизма. <...> Страсть Д’Аннунцио к Скрябину разгорается во время войны и в непосредственном переживании музыки» 16 [19, 3145–3146].

Первое, что стоит отметить, — у Д’Аннунцио музыка Скрябина вызывает цветовые и световые ассоциации. Неизвестно, был ли знаком писатель с теорией Скрябина о связи звука и визуальных эффектов, которую композитор в печати не публиковал, знал ли симфоническую поэму «Прометей» («Поэма огня»), где впервые была сделана попытка соединить звук и цвет/свет. Но Д’Аннунцио воспринимает прелюдию Скрябина именно так.

По всей видимости, у итальянского поэта была такая же синестетическая рецепция музыкального звука, как и у русского композитора. «Прикоснись мелодией к глубинам моей раны, чтобы извлечь невыразимые цвета, которые появляются только в сияющем спектре звезд» 17. «Склонившиеся золотые тополя пленяют меня музыкально, как затихание арфы» 18. Д’Аннунцио почувствовал, что Скрябин имеет схожее с ним видение вселенной, передаваемое художественно. Причем ему было достаточно фортепианного исполнения сочинений Скрябина, чтобы оценить заложенные в них потенциал и предпочтения создателя.

Далее проза прерывается, чтобы уступить место, как пишет Патрици, «яркой символике свободы» [14, 198]: сразу же после пассажа о прелюдии, отрывки которого были процитированы выше, следуют подряд три стихотворения. Они были написаны уже после основного корпуса текста между 1917 и 1920 годами, так же как и заключительное, четвертое, уже о самом Скрябине. Указание имени композитора в начале каждого подчеркивает, что они были навеяны его музыкой.

Илл. 3. Габриэле Д’Аннунцио (около 1908 года)

Fig. 3. Gabriele D’Annunzio (circa 1908)

Фото: bigenc.ru

Первое стихотворение представляет собой интерпретацию мифа об Икаре и Дедале. Оно многозначно, имеет сложный ассоциативный ряд (как и последующие «скрябинского цикла»), но в нем прочитываются содержательные моменты, имеющие отношение к обстоятельствам жизни писателя: жажда полета, стремление к свободе, бегство от повседневности, кровь и раны, крылья со срезанными перьями, бесполезные для полета. Луиджи Верди [18, 54–55] видит параллель между образами крыльев в сочинении Д’Аннунцио и «Поэме экстаза» Скрябина: «Дух, жаждой жизни окрыленный, увлекается в полет» (оборот повторяется трижды). Можно найти и иные цитаты: «Дух отдается игре опьянений. На крыльях могучих новых исканий в область Экстаза он быстро несется» [2]. Также Верди напоминает о пьесе «Окрыленная поэма» (ор. 51 № 3) Скрябина. Разумеется, Д’Аннунцио не подозревал ни о тексте «Поэмы экстаза» (издан за счет автора отдельной брошюрой), ни об опусе 51.

Второе «скрябинское» стихотворение — наименьшее по объему: всего три разностопных строфы (все сочинения в цикле — нерифмованные). Оно заключает в себе сплетение образов танца и пения, противопоставление «хромоты» человека с «бронзовыми ногами» и легкости движений танцовщицы. Опять-таки, явного и внятного смысла в нем нет, но можно увидеть намеки на состояние поэта, неспособного временно к активному действию, и на исцеляющую силу искусства, выражаемую в музыке Скрябина.

Третье стихотворение, по мысли Луиджи Верди [18, 55], представляет собой воспоминания Д’Аннунцио: в августе 1915 года торпедный катер, на котором находился писатель, был атакован. Рефреном проходят слова, повторяющиеся трижды: «Un pugno d’uomini» («горстка мужчин»), то есть немногие смельчаки, которые направляются «к ужасной цели, в безлунную и беззвездную ночь» 19. И этой фразе вторит другая — «la Buona Causa» («хороший повод» или «достаточное основание»), — звучащая дважды. Сочинение проникнуто стоицизмом и сдержанным восторгом перед мужеством моряков. Отдаленная параллель в русской поэзии того времени — «Баллада о гвоздях» Николая Тихонова.

Четвертым в цикле является стихотворение «Questa sera Scriàbine danza» [6, 257] («В этот вечер Скрябин танцует»). В «Ноктюрне» оно стоит особняком и посвящения не имеет, но в нем нет нужды, поскольку, в отличие от предыдущих, герой называется прямо. Луиджи Верди считает этот текст «Il lungo omaggio» [18, 59] («длинным выражением признательности»). Начинается он так:

Questa sera Scriàbine danza,

con la forza d’un arciere del principe Igor,

sul suo cuore immortale

che canta la melodia duplice

del desiderio e del dolore [6, 257].

В этот вечер Скрябин танцует,

с силой лучника князя Игоря,

в его бессмертном сердце,

что поет двойную мелодию

желания и боли.

В дальнейшем Д’Аннунцио, оперируя цветовыми метафорами звука, описывает экстатический танец Скрябина и заканчивает стихотворение так:

Egli danza, danza,

con una ebrezza disperata,

chiarore di sé stesso,

finché non senta

sotto l’urto sempre più crudo

il cuore premuto nella terra,

divenuto una cosa della terra,

finché non oda le note rotte del nero

e vermiglio canto avvenire,

la melodia dell’eternità,

l’inno profondo, sempre più profondo,

della doglia infinita [6, 258–259].

Он танцует, танцует,

с отчаянным опьянением,

свет в самом себе,

пока не услышит

под напором все более грубым

сердце, вдавленное в землю,

становясь частью земли,

пока не услышит сломанные ноты темноты

и алую песнь будущего,

мелодию вечности,

глубокий, все более глубокий гимн,

бесконечной скорби.

Парадоксальное выведение образа Скрябина как танцора не случайно. Начало XX века ознаменовано поисками в танцевальном искусстве, которое интенсивно переосмысливается. Айседора Дункан, реформируя классический балет, отказалась от многих условностей. Эмиль Жак-Далькроз придумал эвритмику — выражение музыки через движение. «Русские сезоны» Дягилева также вносили много нового, порой порывая с традицией. Свободный шаг и жест в танце виделись способом обретения утраченной гармонии с природой.

В связи с цветовыми ассоциациями нельзя не вспомнить о стихотворении крупнейшего польского поэта первой половины XX века Яна Лехоня «Пилсудский» («Piłsudski») из сборника «Пурпурная поэма» («Karmazynowy poemat») [13].

A w klarnet, flet i skrzypce, w ukłony margrabin

Czerwoną, rozwichrzoną wpada nutą Skriabin.

А в кларнет, флейту и скрипку, в поклоны маркграфинь

Врывается красная, растрепанная нота Скрябина.

Сборник — 1920 года; стихотворение написано в 1919-м, то есть примерно в одно время с «Ноктюрном». Но здесь, по мысли польского критика Й. А. Кошиньского [12, 319–320], новаторская музыка Скрябина — словами Лехоня «drze ciszę dysonansem, wali w okiennice» («сотрясает тишину диссонансом, стучит в ставни») — уподобляется революционной политической волне, угрожающей эгоистичной варшавской элите, которая на балу не слышит голодных голосов улиц.

Перед Д’Аннунцио Александр Скрябин представал не просто как композитор-новатор, но и как вдохновенный пророк, воплощение дионисийского начала, выражаемого в безудержном танце, «frenetica e misteriosa» («неистовом и таинственном»). Впрочем, Дзанетти считает, что Скрябин «был очарован аполлоновскими волнениями Шопена» [19, 3145]. Он сливается с самой природой, смешивается с землей «si mescoli con la terra» («подобно грозди винограда, оставшейся после сбора») [6, 258].

В эпоху нашумевшего «Русского балета» Скрябин, как русский композитор, мог казаться Д’Аннунцио по определению связанным с хореографией. Упоминание князя Игоря, с одной стороны, свидетельствует о знакомстве Д’Аннунцио с одноименной оперой Александра Бородина, где «Половецкие пляски» — один из самых известных номеров; с другой — способствует установлению связи Скрябина с русской исторической и музыкальной традицией.

В стихотворениях «скрябинского цикла» много архаичной лексики: latomia, vanni, favilie, doglia, sitibondo, saltazione, cuna, guatava, glauchi, gineceo, ceruleo, incielava, resupini, niuno, svola, nudato, ebrezza. Она придает стихам величественный и возвышенный оттенок. Скрябин был модернистом не в стиле русских футуристов, а, скорее, первого поколения символистов, не грубым и приземленным, а рафинированным и устремленным ввысь, о чем свидетельствуют его полные торжественного пафоса строки «Поэмы экстаза». Так что язык Д’Аннунцио вполне адекватен музыке композитора, его образу.

***

Озарение, посетившее Габриэля Д’Аннунцио в начале 1916 года при прослушивании фортепианных сочинений Скрябина, стало художественным переживанием, возникшим при встрече двух крупных творческих индивидуальностей, которые принадлежали не только к разным культурам, но и к разным видам искусства. Старший и по возрасту, и по положению Д’Аннунцио смог оценить по достоинству младшего современника, творчески интерпретировать его музыку, создать на ее основе самоценный художественный текст — прозаический и поэтический, органично вошедший в состав «Ноктюрна», новаторского произведения в мировой литературе.

Опыт Д’Аннунцио в воплощении литературными средствами личных переживаний и представлений, возникших при прослушивании произведений Скрябина, является уникальным образцом межкультурного и междисциплинарного взаимодействия. Одновременно это яркий пример совпадения приоритетов художественного творчества в сочинениях разных областей искусства, созданных в одну эпоху. Как бы ни был далек Д’Аннунцио от Скрябина во всех возможных смыслах, он, тем не менее, почувствовал родственную душу и постарался максимально ярко эту духовную близость зафиксировать.

Список источников

- Островский Н. А. Как закалялась сталь. М. : ДА!Медиа, 2014. URL: https://culture.ru/books/73/kak-zakalyalas-stal/read (дата обращения: 07.05.2024).

- Скрябин А. Н. Поэма экстаза. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Поэма_экстаза_(Дух,_жаждой_жизни_окрыленный_—_Скрябин) (дата обращения: 07.05.2024).

- Шаляпин Ф. И. Маска и душа. М. : Директ-Медиа, 2012. 315 с.

- Шаляпин Ф. И. Страницы из моей жизни / сост. и коммент. Е. Дмитриевской, В. Дмитриевского. М. : Книжная палата, 1990. 464 с.

- D’Annunzio G. Elettra / Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi. Libro 2. Milano : Fratelli Treves, 1918. 210 p. URL: https://it.wikisource.org/wiki/Elettra_(D%27Annunzio) (дата обращения: 07.05.2024).

- D’Annunzio G. Notturno. Milano: Fratelli Treves, 1921. 505 p. URL: https://it.wikisource.org/wiki/Notturno_(D%27Annunzio) (дата обращения: 07.05.2024).

- D’Annunzio G. Il caso Wagner / ed. by P. Sorge. Roma : Eliot, 2014. 40 p.

- Di Benedetto A. Verga, D’Annunzio, Pirandello. Torino : Fògola, 1994. 170 p.

- Fanizza F. 50 anni senza Stravinsky. Omaggio al compositore che amò Venezia // Artes News. 2021. Aprile 23. URL: https://artesnews.it/temi/musica/

50-anni-senza-stravinsky-omaggio-al-compositore-che-amo-venezia (дата обращения: 07.05.2024). - Faulkner W. Sanctuary. London : Chatto & Windus, 1966. 219 p.

- Guerrini L. Il poeta e il maestro // Bibliomanie. Letterature, storiografie, semiotiche. 2014. Vol. 35. № 8. P. 1–6. URL: https://bibliomanie.it/?p=2687 (дата обращения: 07.05.2024).

- Kosiński J. A. Wokół “Piłsudskiego” w “Karmazynowym poemacie” // Pamiętnik Literacki. 1983. T. 74. № 3. S. 309–320.

- Lechoń J. Piłsudski. URL: https://wikisource.org/wiki/Pi%C5%82sudski (дата обращения: 07.05.2024).

- Patrizi G. Il frammento tra dissoluzione e rinascita: d’Annunzio nel Notturno // Archivio d’Annunzio. 2021. № 8. URL: https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni4/riviste/archivio-dannunzio/2021/1/il-frammento-tra-dissoluzione-e-rinascita-dannunzi

(дата обращения: 07.05.2024). DOI: 10.30687/AdA/2421-292X/2021/01/010. - Proust M. La Prisonnière. Tome 12. Paris : Gallimard, 1923. 154 p. URL: https://fr.wikisource.org/wiki/La_Prisonni%C3%A8re/Chapitre_2 (дата обращения: 07.05.2024).

- Tedeschi R. D’Annunzio e la musica. Firenze : La Nuova Italia, 1988. 229 p.

- Uras L. S. D’Annunzio fruitore di musica a Venezia // Archivio d’Annunzio. 2015. № 2. URL: https://edizionicafoscari.unive.it/riviste/archivio-dannunzio/2015/1/dannunzio-fruitore-di-musica-a-venezia (дата обращения: 07.05.2024). DOI: 10.14277/2421-292X/AdA-2-15-4.

- Verdi L. D’Annunzio e Skrjabin // D’Annunzio e la Musica. Atti del Convegno internazionale di studio, a c. di E. Ledda e A. Bassi, Gardone Riviera, Milano 1988, Il Vittoriale degli Italiani. Salò : Bortolotti, 1989. P. 47–78. URL: https://academia.edu/40399540/DAnnunzio_e_Skrjabin (дата обращения: 07.05.2024).

- Zanetti G. Note e notizie sui testi. Notturno // G. D’Annunzio, Prose di ricerca. Vol. 2. Milano : Mondadori, 2005. P. 3011–3204.

Комментировать