Фортепиано Сальваторе Шаррино: новые фактурные принципы и поэтика интерпретации

Фортепиано Сальваторе Шаррино: новые фактурные принципы и поэтика интерпретации

Фортепианная культура и исполнительство: от традиции к новой художественной реальности

Если мысль о том, что исполнитель следует за авторской интенцией, не вызывает сомнений, то вопрос об открытиях, возникших изначально в артистических практиках и получивших осмысление в контексте музыкальных произведений, в полной мере не освещен и остается дискуссионным. Между тем симбиотический характер взаимоотношений композиторского творчества и исполнительского искусства прослеживается на протяжении всей истории музыки. В качестве одного из примеров можно привести диминуирование и орнаментирование мелодии, изначально получившие распространение в концертной деятельности и затем перешедшие в зафиксированные тексты произведений.

В современную эпоху можно предположить, что развитие фортепианной культуры, аккумулировавшей к рубежу второй половины ХХ–XXI века грандиозные достижения, оказало значительное влияние на художественные поиски композиторов. Пристальное внимание к звуку и качеству туше, созданию подвижной звуковой перспективы и дифференциация фактуры; организация исполнителем времени звучащего произведения, транспонирование темпов в зависимости от акустики и инструмента, тончайшая педализация — возможно, именно накопленный потенциал фортепианного искусства стимулировал появление подлинно новаторских композиторских идей создания собственно самого звука, стремление предельно точно зафиксировать в нотных текстах сонорные и агогические особенности интерпретации, передающиеся в «устных традициях» исполнительских школ. В свою очередь, обновление композиционных принципов, расширяющих художественные возможности искусства во второй половине ХХ — XXI века, подвергло существенным изменениям поэтику исполнительского искусства и артистические практики.

В середине прошлого века впервые за весь многовековой период музыкальной истории наметился и продолжает усиливаться разрыв между композиторским творчеством, стремящимся преодолеть существующие пределы и выдвигающим перед пианистом новейшие задачи, и фортепианно-исполнительским искусством, продолжающим с цикличной замкнутостью репродуцировать знакомые и, как следствие, гарантирующие успех у слушателей шедевры фортепианной литературы. Без освоения музыки своей эпохи формирование полноценного восприятия исполнителем композиционных идей и дальнейшая эволюция искусства интерпретации, предполагающая в том числе и современное «прочтение» музыки предшествующих эпох, не представляется возможной.

Если пианист-интерпретатор как творческий посредник между композитором и слушателем обладает фундаментальным опытом в традиционной системе коммуникативных выразительных средств, то в современных композиторских стилистиках он оказывается в новой художественной реальности, сталкиваясь с непредсказуемыми исполнительскими задачами, с необходимостью воссоздания не столько стилистически достоверного инварианта интерпретации, сколько самой концепции музыкального произведения, его формы, сонорных характеристик, неординарных выразительных средств.

Одна из фундаментальных идей новейшей музыки — стремление к тембровой неповторимости композиции, поиску новых сонорных характеристик инструментов, к переосмыслению их звукового образа. Сомнения слушателя — какой музыкальный инструмент звучит и почему его «голос» звучит так странно? — апеллируют к осознанию новой природы звучащего «организма». Трансформации инструментальных техник, вывод инструментов за пределы ограничений их физической природы наполняют индивидуальные композиторские проекты театральностью, позволяя трактовать тембр как элемент драматургии музыкального текста. В этой художественной парадигме создание «нового», «своего» фортепиано, отказ от привычного и узнаваемого звучания инструмента становятся основой многих композиторских концепций. Таким образом, в современном музыкальном искусстве фортепиано обретает новые сонорные «маски». В данном контексте творчество Сальваторе Шаррино занимает ключевую позицию.

Сальваторе Шаррино: знаки новаторства. Предварительные замечания (штрихи к портрету)

Музыка итальянского композитора часто звучит на международных фестивалях, концертах, обсуждается на симпозиумах и становится объектом научного анализа, привлекая пристальное внимание исследователей и исполнителей с момента премьер первых сочинений в конце 1960-х годов и до настоящего времени. Для фортепиано соло Шаррино создано пять сонат (1976, 1983, 1985, 1992, 1995), четыре ноктюрна (2000), «Два жестоких ноктюрна» («2 Notturni crudeli», 2001), пьесы «Из тьмы» («De la nuit», 1971), «Прелюдия», «Экзерсис» (1972), «Анаморфозы» («Anamorfosi», 1980), «Потерянный в городе воды» («Perduto in una citta d’acque», 1991). Многие сочинения Шаррино записаны Массимилиано Дамерини — пианистом, для которого и создавалась «значительная часть фортепианной музыки (как сольной, так и ансамблевой)» [1, 687]. Им исполнены сонаты № 1–4, пьесы «Анаморфозы», «Из тьмы», «Потерянный в городе воды». Пятая соната и четыре ноктюрна записаны Николасом Ходжесом, «Два жестоких ноктюрна» исполнялись Юрием Фавориным.

Шаррино является автором значительного количества публикаций — книг, статей, которые пополняются сериями просветительских лекций о современной музыке, адресованных широкой аудитории слушателей, интервью. Эти труды в синтезе с авторскими предисловиями к сочинениям, детальными и зачастую расширенными комментариями в нотных текстах служат теоретической основой анализа творчества композитора ([28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37]).

В зарубежном музыковедении музыка Шаррино изучается в диссертационных исследованиях, книгах и статьях М. Ангиуса ([16], [17], [18], [19], [20]); Дж. Д. Банча ([21], [22]); Дж. Винэя ([39], [40], [41]); Дж. Джакко ([25], [26], [27]); К. Карателли ([23], [24]) и других. Среди российских исследований обзор творчества композитора предпринимается в энциклопедической статье Л. О. Акопяна [1] 1; семиотическому анализу и смысловым аспектам музыки Шаррино (концепциям «фигуры», «формы окон»; феноменам «niente», «ночного») посвящены монографии и статьи С. В. Лавровой ([7], [8], [9]), статьи О. Е. Бочихиной [5], И. И. Снитковой [12], А. Г. Чуповой ([13], [14]), Т. Яковлевой [15].

Предметом изучения в данной статье является трактовка фортепиано, обуславливающая эстетико-поэтические аспекты исполнения сочинений Шаррино, а также приводящая к появлению новых и видоизменениям сложившихся фактурных принципов. До настоящего времени виды фортепианной фактуры в новейшей музыке освещались в научных исследованиях фрагментарно. Для определения и систематизации видов изложения в сочинениях Шаррино анализируется проекция концепции «фигуры», предлагаемой композитором, на область фортепианной фактуры.

Особый интерес представляют параллели между художественной образностью фортепианных сочинений Шаррино и живописными концепциями Леонардо да Винчи, а также некоторыми философскими идеями Анри Бергсона. Указанные аспекты творчества композитора освещаются в музыкознании впервые, в научный обиход вводятся определения новых типов фортепианного изложения.

Новый сонорный образ фортепиано Шаррино: фоническая уникальность, темброво-колористические трансформации, воображаемое «сверхфортепиано»

Не только в сольных фортепианных сочинениях Шаррино, но и в композициях для различных инструментальных и вокальных составов проявляется исключительное звуковое воображение композитора. Именно в трансформациях инструментальных техник и тембровых синтезах достигается фоническая уникальность стиля итальянского мастера.

В сочинениях Шаррино прослеживаются поразительные преображения инструмента. Темброво-колористическое обогащение звукового образа фортепиано, наряду с сочинениями для фортепиано соло, представлено в квинтетах «Пурпурный кодекс» («Codex purpureus II», 1983), «Морской кентавр» («Centauro marino», 1984), «Причины появления раковин» («Le ragioni delle conchiglie», 1986), квинтете для двух флейт, двух кларнетов и фортепиано «Изображение Нарцисса у фонтана» («Raffigurar Narciso al fonte», 1984), Трио № 2 для скрипки, виолончели и фортепиано (1987), «Карнавале» для пяти голосов, фортепиано и инструментального ансамбля («Carnaval», 2010–2011), композиции для фортепиано, оркестра и хора «Изображение Гарпократа» («Un’immagine di Arpocrate»,

1979), камерно-инструментальном сочинении «Мотив стеклянных предметов» для двух флейт и фортепиано («Il motivo degli ogetti di vetro», 1986). В камерной музыке другие инструменты, оркестр, голос, шумовые призвуки используются композитором как средство преображения и обогащения фонической природы фортепиано иными обертонами.

Этой же цели служит и расширение «инструментальной семьи»: родственные инструменты (челеста, клавесин, арфа, перкуссия) либо концептуально «заменяют» фортепиано в камерной музыке, абстрактно имитируя «странный голос» подготовленного инструмента — «ложное фортепиано», либо объединяются с ним, создавая своеобразную «алхимию» неузнаваемых тембров 2.

Звуковые синтезы инструментальных тембров или противопоставления «подлинного» и «ложного» звукового образа фортепиано в сольной и камерной музыке Шаррино, обновление фактурных принципов позволяют усмотреть в авторских концепциях идею создания воображаемого сверхинструмента. Этот художественный замысел вызывает исторические ассоциации с периодом органно-клавирного искусства — эпохой отсутствия современного рояля, многоголосного поющего инструмента, способного «объединять то, что исполняется многими голосами» (К. А. Мартинсен [11]). Однако в творчестве композиторов прошлого можно обнаружить примеры предслышания воображаемых звуковых характеристик будущего «короля инструментов». В качестве одного из многочисленных образцов достаточно упомянуть «Итальянский концерт» И. С. Баха, в клавирной фактуре которого как бы синтезируются сольная и оркестровая партии.

Переживая в композиторском творчестве звуковые трансформации, музыкальные инструменты Шаррино, в числе которых и фортепиано, ассоциируются с героями «Метаморфоз» Овидия, испытывающими в ходе повествования множество мифологических превращений и практикующими риторику от лица другого персонажа.

Принцип цитатности: между «отраженным пространством» и «призрачными субстанциями»

В сочинениях Шаррино трансформации подвергаются не только инструменты, но и музыкальные языки других композиторов — расплывающиеся тени цитат и фактурных формул в пьесах «Анаморфозы», «Из тьмы» («De la nuit») репродуцируют впечатление равелевской музыки, видоизмененной в некоем «обратном», «отраженном» пространстве под воздействием иной «гравитации» и «температуры». «Оптическое» искажение («Анаморфозы») или «ночная» редукция визуального («Из тьмы») инициируют концентрацию исполнителя на обострении слуховых ощущений, обуславливая гиперчувствительность этой музыки, отсутствие на ее «нервных волокнах» защитной рационалистической «оболочки». Посвящение «De la nuit» «сокровенной душе Фридерика Шопена в молодости» 3 позволяет высказать гипотезу об осмыслении Шаррино шопеновских открытий в трактовке жанра «ночной музыки» — ноктюрна. Однако если Шопен, преодолевая «пороги чувствительности» своей эпохи, создал ноктюрны, объединившие внешние поэтические впечатления и чувственные душевные переживания, то Шаррино, обращаясь к этому жанру, стремится увеличить диапазон чувствований, адекватных современному восприятию. Так, во втором «Жестоком ноктюрне» присутствует расширенный спектр экстремальных указаний — от динамического нюанса ppppp на грани слышимости до ремарок «Furia», «metallo» («Ярость», «металл»).

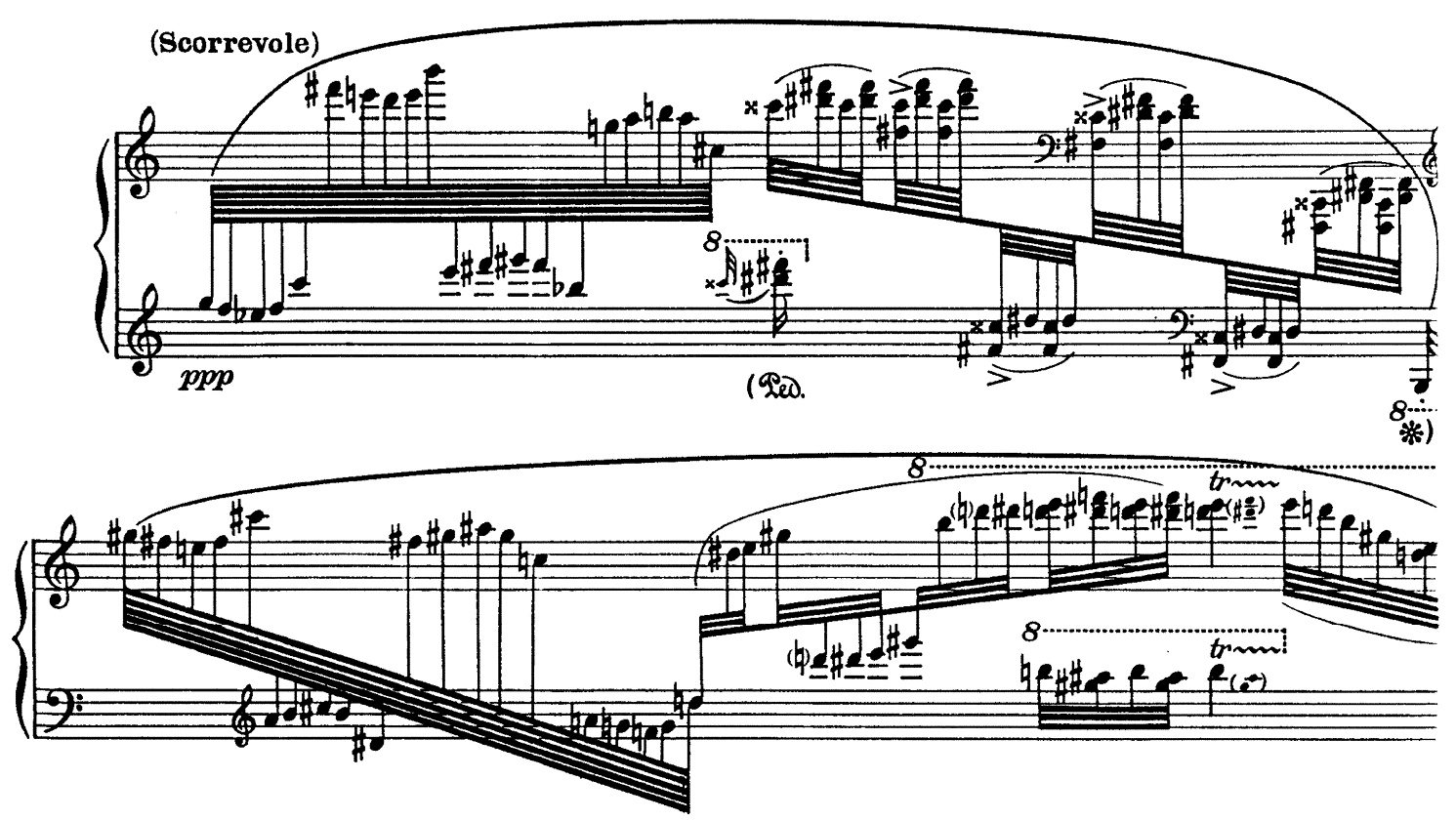

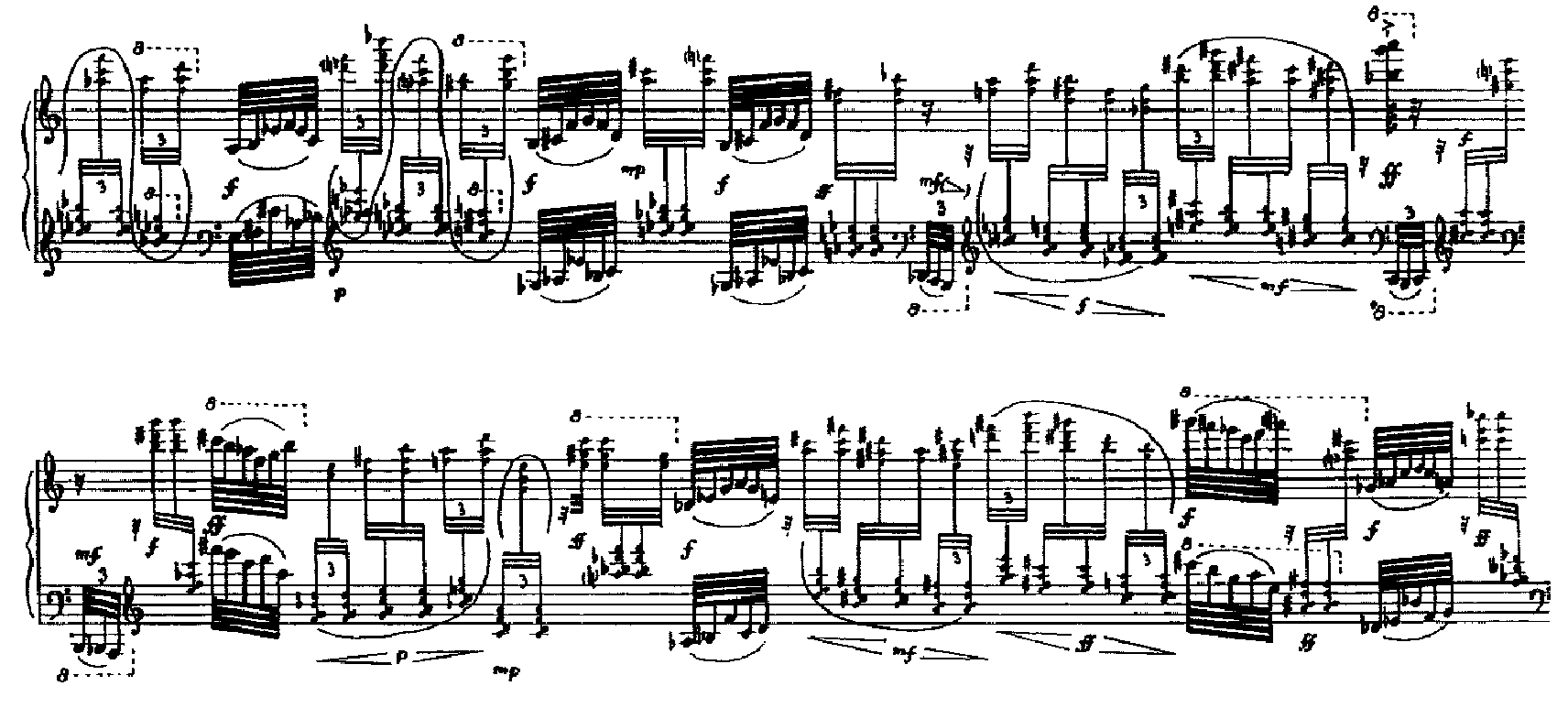

Несмотря на цитаты и даже внешнее сходство фактуры «De la nuit» с фортепианным изложением «Ночного Гаспара» Мориса Равеля, художественная техника в пьесе подчинена созданию совершенно своеобразного звукового колорита — воплощение призрачной «субстанции» галлюцинаторного образа достигается стремительным «скольжением» по клавиатуре (авторское указание «Scorrevole» — скользя), кардинально отличающимся от отточенности пальцевой техники фортепианных сочинений Равеля. Данный фактурный рисунок предполагает поиск пианистом специфичных тактильных ощущений, связанных с необходимостью перераспределения и уменьшения веса руки, обусловленной высокой скоростью пассажей (пример 1).

Пример 1. С. Шаррино. «De la nuit»

Example 1. S. Sciarrino. “De la nuit”

Концепция «фигур»: от абстрактных стратегий и риторики к живописной ассоциативности фактурных формул. Принцип типологии «фигур»

Мерцающие цитаты из «Ночного Гаспара» олицетворяют процесс идентификации и реконструкции в новом контексте компонентов памяти, приобретая значение так называемых «фигур» — это понятие композитор внедряет, настаивая на том, что «логические структуры современности <…> медленно и решительно выходят из истории» [30, 23]. Согласно Шаррино, «фигуры», нагруженные памятью образов прошлого, представляют собой абстрактные стратегии восприятия, возникающие и трансформируемые в акте творения (поэзиса).

Предлагаемая композитором концепция «фигуры» в музыкальном искусстве позволяет усмотреть аналогии с риторическими фигурами — фигурами речи и фигурами осмысления, разделение которых ввел Деметрий Фалерский (IV–III вв. до н. э.), позволяющими в художественном высказывании анимировать образ, заставить слушателя скорее «увидеть» его, нежели услышать, усилить эмоциональную окраску и поразить воображение.

В этом аспекте фрагментарное перечисление «отпечатков» ярких и символичных, «неуловимых и вместе с тем уже прочитанных» [3] равелевских цитат в пьесе Шаррино, подчеркивающее фантастическое измерение происходящего, создает тот же эффект, что и фигура гипотипозиса в риторике, — иллюзию реальности, представляя «вещи перед взором слушателя» (Р. Барт [2]). Для исследователя это обстоятельство позволяет исключить целесообразность поиска логического смысла индуктивно-дедуктивной последовательности референциальных характеристик цитируемых объектов — любая связка представляется излишней, поскольку значение их — лишь в создании «вспышки», светового «окна», моментального озаряющего впечатления.

Призрачный образ воплощается в пьесе Шаррино с помощью замещающих его «оттисков», подобно созданию живописного полотна. По-видимому, изобразительная основа обладает важным значением для композитора, начинавшего творческую деятельность в качестве художника, — Шаррино отмечает, что «движение и артикуляция звука почти всегда соотносятся с визуальным представлением» 4. Исполнителя сочинения в таком случае можно сравнить с художником в платоновском понимании «подражателя третьей степени», так как он интерпретирует то, «что уже само есть имитация некой сущности» (Р. Барт [3]).

Оживающие в исполнительской интерпретации «фигуры», их генетическая трансформация позволяют осмыслять пространственные представления движений образа в поэтическом времени музыкального произведения; его множественность, переходность (приближение, удаление, метаморфозы, фрагментацию звуковой перспективы) раскрывают присутствие «жизненных процессов» как духовной парадигмы произведения искусства. Следовательно, исполнитель-интерпретатор постигает не только и не столько конкретный, подчас бесконечно множественный текст, сколько погружается в ауру композиции.

Позволяющие автору выйти за пределы классического повествования «фигуры», создающие иллюзию непосредственного восприятия реальности, заполняют пространство живой энергией. Характеризуя собственное творчество, Шаррино рассматривает значение феномена пространственности музыки, отмечая свое пристрастие к геометрическим идеям, отличающимся от принципов структуралистской эстетики, как ее определяет композитор, то есть систематизированного и формализующего способа мышления.

Шаррино увлекает натуральная реалистичная природа самого звука, которая преодолевает искусственную организацию музыкального материала. Связывая собственное творчество с идеями натурализма в современном искусстве, композитор характеризует принципы «обнуления восприятия» («il azzerare la percezione») в своей музыке как вытеснение структуралистского подхода [30].

Описания Шаррино геометрии как естественной науки, которая хотя и является разделом математики, но позволяет изучать соответствие между концепцией и эффектами ее восприятия, различные измерения и осознание воспринимаемых форм, пространственные соотношения и контексты, косвенно подтверждают гипотезу о том, что в его творчестве проявляется феномен витальности музыкального искусства.

В концепциях Шаррино явно ощутимы мотивы философских идей Анри Бергсона 5. По мысли Бергсона, представление «о длительности гетерогенной, качественной, творческой» позволяет обрести подлинное восприятие реальности, требующее от «духа огромного усилия, разрушения множества рамок <…>. Придя однажды к этому представлению <…> чувствуешь необходимость изменения своей точки зрения на реальность» [4, 9].

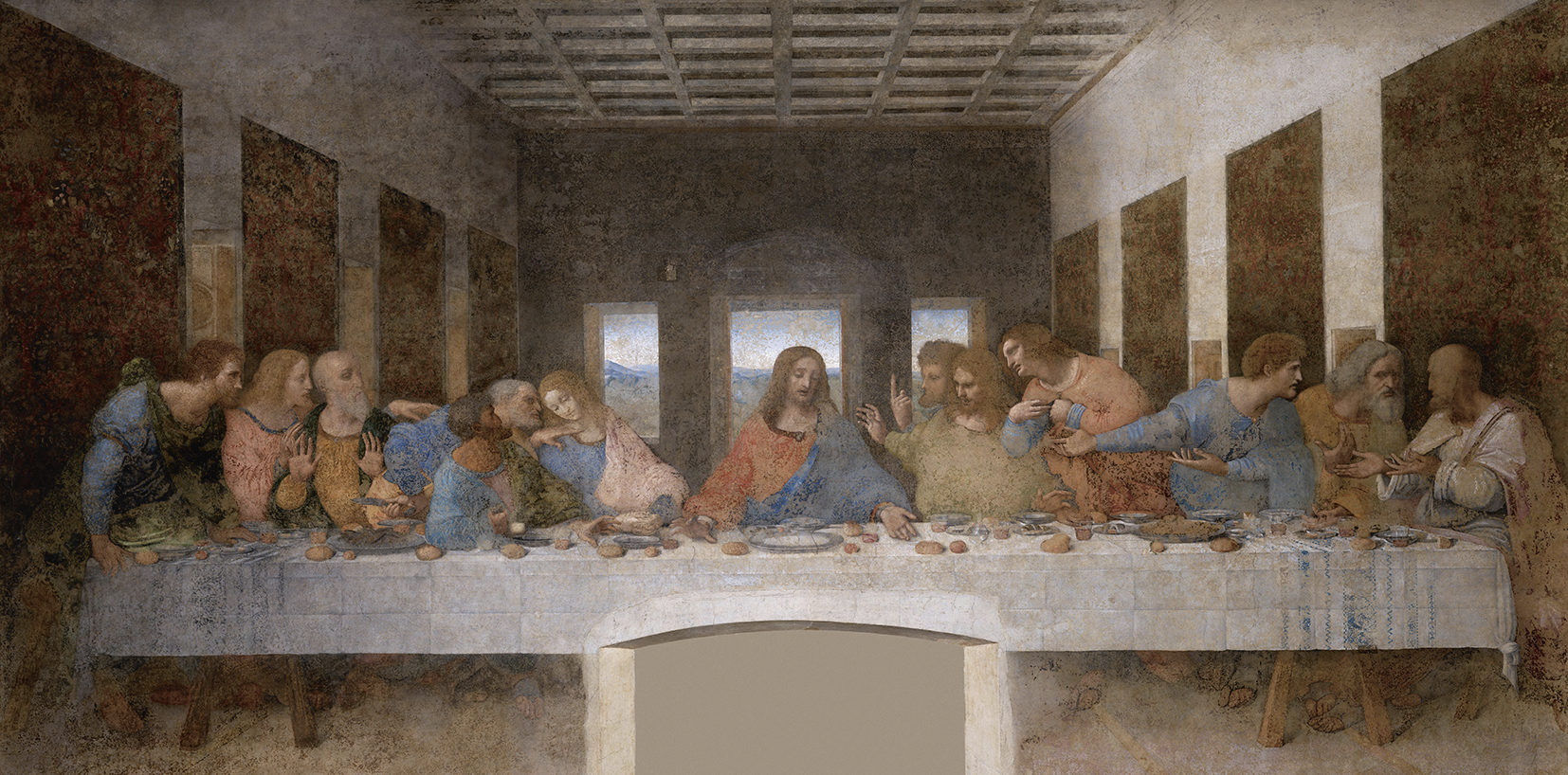

Взаимосвязь геометрически организованного пространства и внутренней энергии движения фигур отражены на фреске Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (илл.1), задуманной художником как расширение границ реального помещения. В живописи, текстах, рисунках великого художника и мыслителя эпохи Возрождения философски осмысляется главная тайна природы — человек и его духовный мир — вопросы сознания, восприятия, памяти. Влияние идей, воплощенных в живописи Леонардо да Винчи, прослеживается в образности, форме, фактурных принципах сочинений Шаррино.

Илл. 1. Леонардо да Винчи. «Тайная вечеря»

Fig. 1. Leonardo da Vinci. “The Last Supper”

Илл.: Wikimedia Commons

Положения фигур и взаимосвязь жестов апостолов, изображенных на фреске Леонардо, позволяют осознать драматургию застывшего момента. Огромные темные гобелены на стенах, словно широкие порталы, уводят взгляд в некое негативное, отрицательное измерение. Узкий путь к свету, насквозь проходящему через центр симметричной композиции — фигуру Иисуса Христа, — указывают окна. Свет как будто отражается от смотрящего на фреску, освещая стол. Окна «затемняют некоторые стороны материала», фокусируя восприятие на сущности художественного образа; они как бы позволяют пройти сквозь себя, подобно тому, как если бы «мы отражали на предметы свет, исходящий от них; свет, который проходил бы беспрепятственно, никогда не был бы замечен» (Леонардо да Винчи) [10].

Постижение и воплощение содержания с помощью понятия «фигуры», внедряемого композитором, является важным элементом исполнительской интерпретации. Композитор представляет типологию «фигур» как метод погружения в «художественный код» авторской интенции, выраженной в тексте произведения и переживаемой в процессе воплощения. «Фигуры» распознаются, деконструируются и идентифицируются восприятием исполнителя в контексте музыкального произведения.

Очевидно, что в музыке Шаррино «фигуры» должны проявлять себя в принципах организации звукового пространства композиции, и их признаки можно обнаружить в «кровеносной системе» музыкального произведения — фактуре. Представляется целесообразным рассмотреть проекцию концепции «фигуры» на особенности изложения в фортепианной музыке композитора. Необходимо отметить, что конкретные виды фактуры не связаны непосредственно с типами

«фигур», в связи с чем сразу следует исключить поиск прямых совпадений.

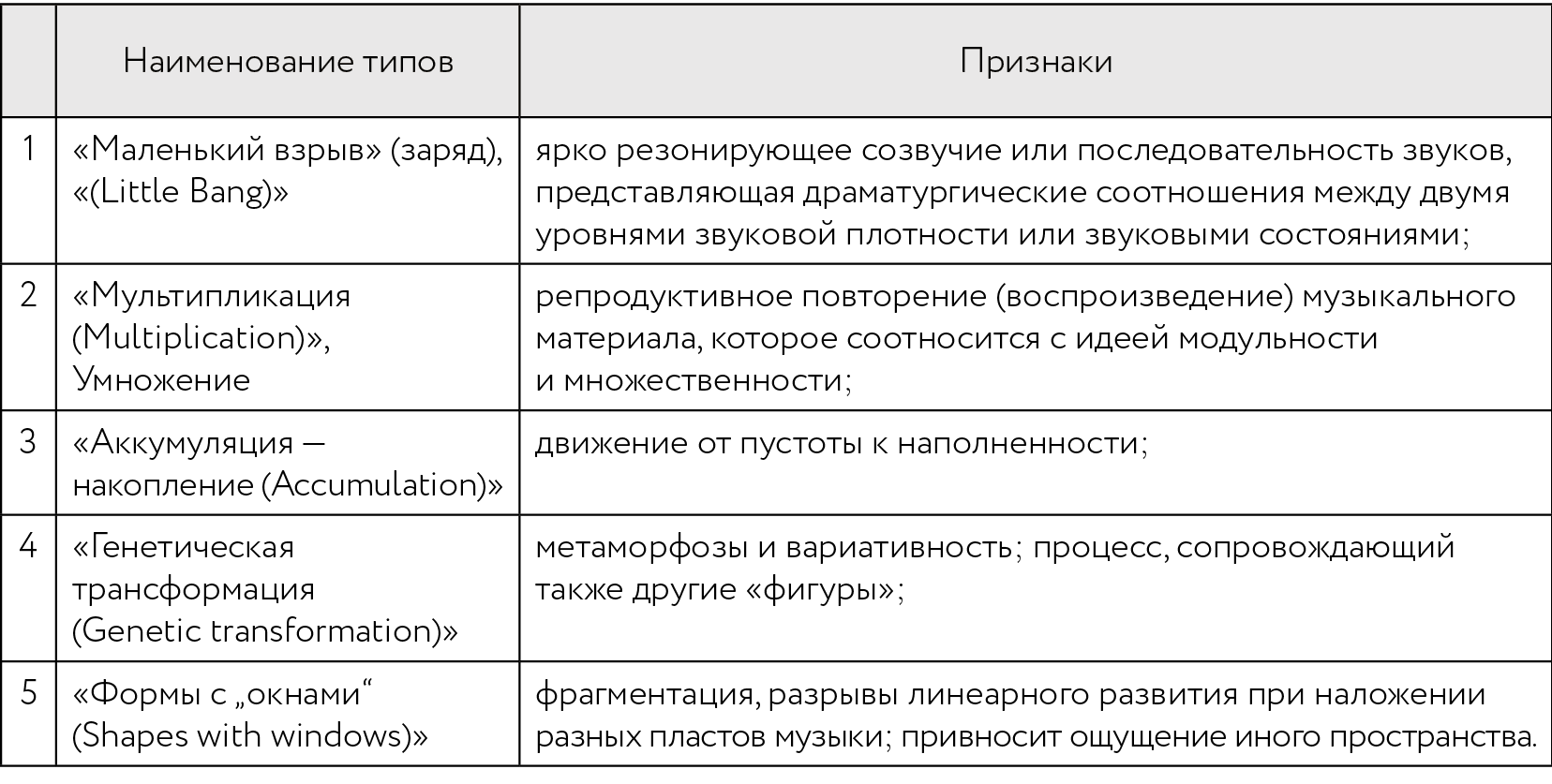

Приведем соответствие некоторых типов «фигур» и их признаков, содержащихся в статье композитора.

Таблица 1. Типы «фигур» и их признаки

Table 1. Types of "figures" and their attributes

Предлагаемый список, как отмечает Шаррино, не является исчерпывающим. Характеризуя «фигуру» взрыва (заряда), композитор указывает, что он может быть маленьким или мощным и проявляет себя в моменты максимальной статичности музыкального развития. Тот факт, что понятие «фигуры» Шаррино связывает с концепцией «первоначального взрыва, рождения Вселенной, момента, до которого существовало лишь „ничто“, и после него началось расширение космоса», позволяет сравнить его образ с «жизненным порывом» (élan vital) в теории Бергсона [30, 59].

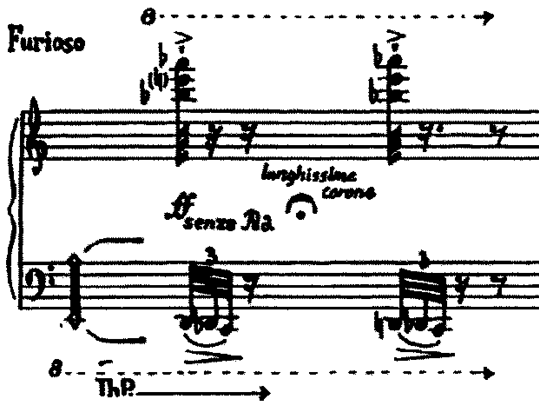

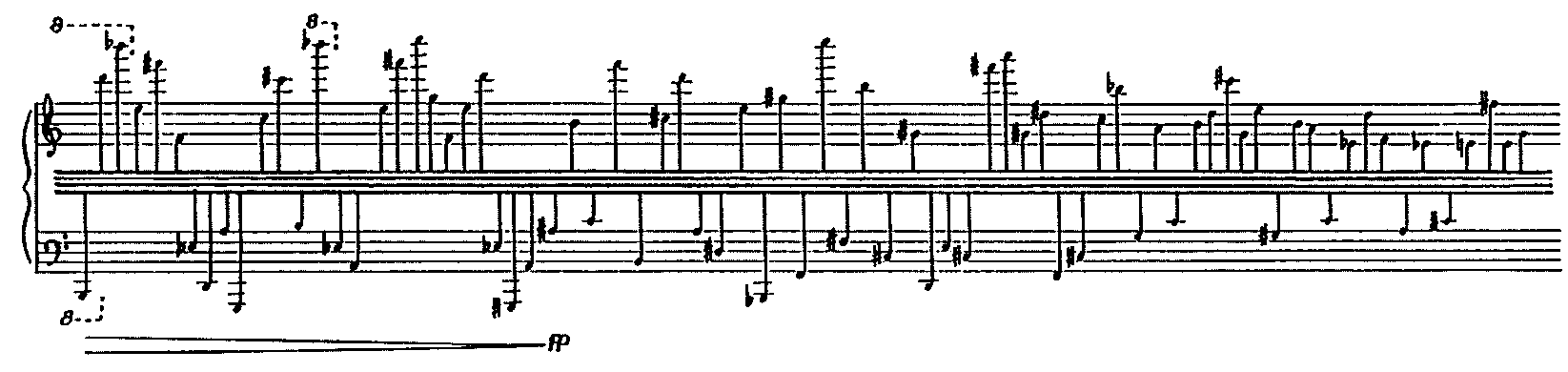

Поясняя признаки этого типа музыкальной «фигуры», композитор использует понятия, подтверждающие правомерность аналогий с риторическими фигурами: «Арсис — это сильный акцент, после которого следует слабый. Тезис — слабый акцент, после которого идет сильный; это сочетание элементов очень важно. Представьте себе расширенный тезис в двух звуковых группах. Первая группа более энергичная; вторая, светлая, как облако, появляется вслед за первой. Начальный импульс имеет тенденцию сокращаться: он может быть мгновенным, монолитным аккордом и отдает больше энергии, в то время как завершающее событие имеет тенденцию расширяться и исчезать. Энергия сконцентрирована на моментальном событии и распространяется на группу звуков, где она рассеивается. Существуют произведения, которые начинаются с большого взрыва» [30, 59]. В качестве примера подобного начала сочинения можно привести Сонату № 2 (авторская ремарка — «Furioso»; пример 2).

Пример 2. С. Шаррино. Соната № 2, т. 1

Example 2. S. Sciarrino. Sonata no. 2, measure 1

«Мультифоническая» и «антифоническая» фактура: специфика обертоновости, артикуляционности, длительности

Создание композитором сложного многокомпонентного звука, звукового сплава из различных тембровых частиц позволяет выявить принцип организации фортепианной фактуры, который мы предлагаем определить как «мультифонический» 6. Подчеркнем кардинальное отличие от известного принципа «симфонической трактовки» рояля, при которой в звучании отчетливо прослеживаются сосуществующие, но дифференцируемые тембры. Мультифонический звуковой комплекс, или фоническое «пятно», создает образ звука, обладающего шлейфом обертонов, словно увеличенного под воображаемым слуховым микроскопом.

По нашему мнению, понятие «мультифонический» применимо к расширенным и часто обобщающим характеристикам фактурных принципов фортепианной музыки второй половины ХХ — XXI века. Характерными примерами могут послужить сочинения Пьера Булеза, Дьёрдя Лигети, Карлхайнца Штокхаузена, раннего Джона Кейджа.

В фортепианной музыке изменение фактурных приемов, неотъемлемым компонентом которой является педализация, включающая все три педали рояля в различных сочетаниях и «мануальную педаль» (беззвучно нажатые клавиши), позволяет композиторам добиваться преображения звучания инструмента (как, например, в пьесе Кейджа «In a landscape», в Этюдах для фортепиано Лигети). В случаях, когда сложная звуковая структура создается средствами пассажной техники, ключевое значение приобретают высокая скорость и степень отчетливости. В примечании к своим фортепианным пьесам Штокхаузен указывает, что кластерные glissando (которые мы относим к одной из разновидностей мультифонического принципа организации фактуры) «должны быть исполнены максимально быстро, и допустимо такое поверхностное скольжение, когда не все клавиши ответят» [38, 3].

Случай применения мультифонического принципа организации фортепианной фактуры у Шаррино особый. Он проявляется в многокомпонентности звуков, состоящих из самого широкого спектра обертонов. При этом сложные структуры могут быть звуковыми событиями, создающими не дифференцируемую переходность процесса сонорных превращений длящегося единого «сверхзвука».

В предисловии к Сонате № 3 Шаррино также указывает на высокую скорость: «Всю композицию следует исполнять так скоро, как только возможно, — насколько это позволяет артикуляция каждого пассажа» [33]. В отношении glissando композитор предписывает пианисту найти «мягкое движение, мерцающий звук», исполнить пассажи «без опоры на клавиатуру», «вращательными полетными движениями». Это подтверждает предположение о трактовке подобных звуковых комплексов как целостных «сверхзвуков».

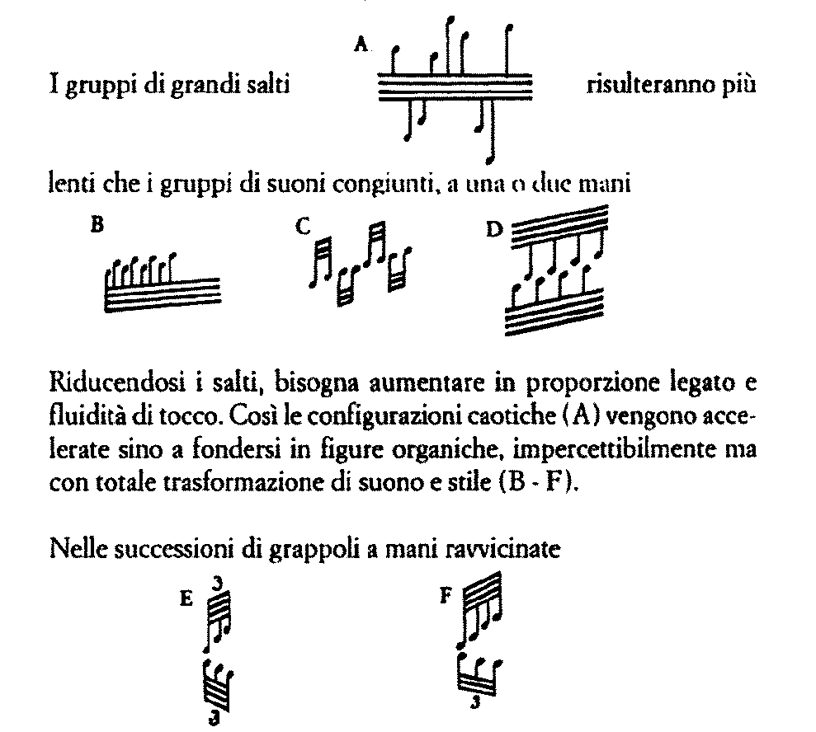

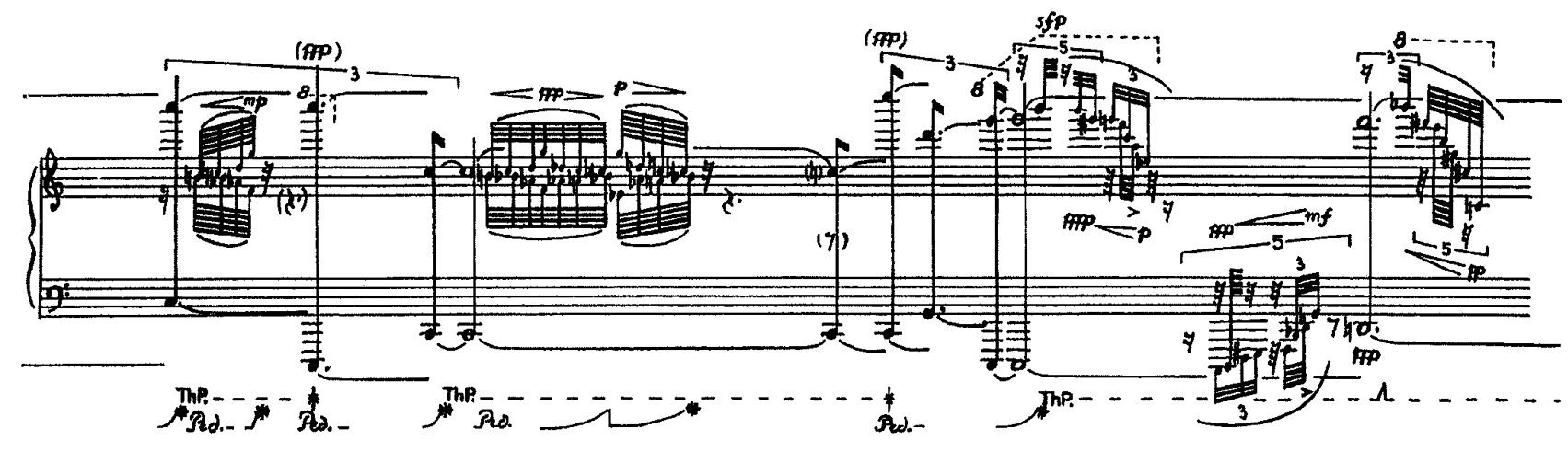

В авторских комментариях к Третьей сонате (см. пример 3) Шаррино выделяет разновидности групп фактуры в этом сочинении, обозначая изменения темпа и качества туше в зависимости от формулы изложения. «Группы больших скачков (А) будут исполняться медленнее, чем последования звуков без скачков в партии одной или обеих рук (B–D). По мере уменьшения диапазона скачков legato и плавность прикосновения должны пропорционально нарастать» [33].

Пример 3. С. Шаррино. Предисловие к Сонате № 3

Example 3. S. Sciarrino. Foreword to Sonata no. 3

Мультифонический принцип проявляется и в хаотических конфигурациях (А), которые при воплощении «ускоряются, пока не сольются в органичные фигуры, незаметно, но с полной трансформацией звука и стиля» [33] (пример 4).

Пример 4. С. Шаррино. Соната № 3

Example 4. S. Sciarrino. Sonata no. 3

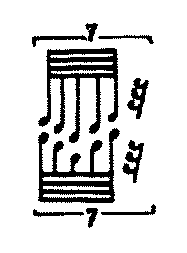

Трактовку фигураций как единого многокомпонентного звука подтверждает указание композитора на артикуляцию не отдельных звуков, а последовательностей групп. В случаях «с близко расположенными друг к другу руками (варианты E, F в предисловии. — О. К.) подразумевается межмолекулярное пространство между ними, необходимое для естественного движения рук и адаптации восприятия. Это пространство должно мыслиться на слабой доле; оно сжимает звуки по направлению к сильной доле относительно отмеченных длительностей» [33]. Шаррино приводит пример из «Variazioni su uno spazio ricurvo», где этот фактор рассматривается в исполнительских

указаниях:

Пример 5. С. Шаррино. Предисловие к Сонате № 3

Example 5. S. Sciarrino. Foreword to Sonata no. 3

Отчетливость артикуляции отмечается композитором как необходимая и при исполнении хроматических кластеров, которые «не должны быть ударными, но имеют собственную длительность и вес, даже если они очень короткие: взятие и точное снятие» [33].

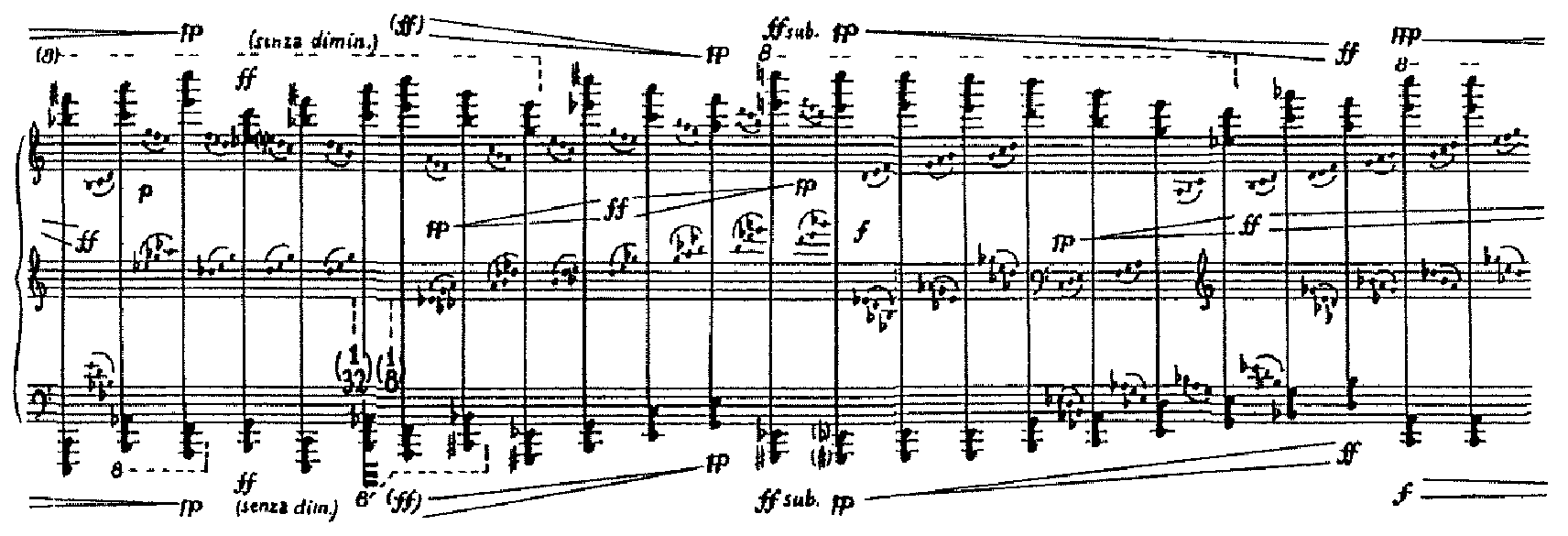

Один из видов мультифонического принципа, проявляющийся в фактуре под воздействием «фигуры мультипликации», представлен в Сонате № 1. В «репродуктивных» повторениях пассажных фигураций воплощается поэтический образ «жемчужин, напоенных лунным светом и произошедших скорее из эфира, чем из моря» — в качестве эпиграфа Шаррино предпосылает произведению фрагмент текста Аммиана Мацеллина «О происхождении жемчуга» [32, 3].

Прозрачность и переливы длящегося «перламутрового» звука могли бы ассоциироваться с известным приемом исполнительской техники jeu perle, однако, в отличие от «жемчужной» игры, предполагающей отточенность каждой ноты пассажа, каждое фигурационное «созвездие» в данном случае вновь является символом единого процессуального звука (пример 6).

Пример 6. С. Шаррино. Соната № 1

Example 6. S. Sciarrino. Sonata no. 1

Воплощая идею бергсоновского la durée, метаморфозы звуковых «жемчужин» действуют подобно фону, на котором переживается процесс осознания идентичности и различия. Как отмечает Бергсон, то, что наше внимание искусственно «разделило и различило, оно обязано и соединить <…>. Вместо текучести подвижных, переходящих друг в друга оттенков внимание замечает <…> цвета, которые рядополагаются, подобно разноцветным жемчужинам в ожерелье: тогда ему придется допустить и существование прочной нити, которая могла бы удерживать вместе эти жемчужины». И далее: «„я“, которое не меняется, — не длится; и психологическое состояние, остающееся тождественным самому себе, пока не сменится следующим состоянием, — также не длится. <…> никогда эти неизменные тела, нанизанные на неизменное, не составят текучей длительности. <…> Если мы обратимся к психологической жизни, развертывающейся под покрывающими ее символами, то без труда заметим, что время и есть ее ткань» [4, 42].

Другой тип «фигуры» особенно ярко проявляется в изложении сочинений для фортепиано — «фигура» окон встречается во многих произведениях композитора. Шаррино приводит в качестве примера фактуру Сонаты № 2, где развитие одного пласта изложения «прорезают» фрагменты, словно врывающиеся из иного, параллельного измерения (пример 7). Визуально матрица нотного текста ассоциируется с «процарапанными» полотнами Лючио Фонтана (например, «Красный», «Белый»).

Пример 7. С. Шаррино. Соната № 2

Example 7. S. Sciarrino. Sonata no. 2

Наличие двух (или более) звуковых планов смещает фокус слуховой перспективы, приводя его в движение. Исторический генезис этого явления можно усмотреть в скрытой полифонии, предполагающей слуховое суммирование исполнителем на расстоянии высот, интонационных групп. Этот фактурный принцип мы предлагаем определить понятием «антифонический», подразумевая имитацию в изложении нескольких акустических источников звука.

Концептуальное осмысление образа окон в новое пространство можно обнаружить на картине «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи (илл. 2), написанной словно взгляд из глубины сознания. Изображения окон, которые можно понять как аллегорию глаз, изменяют фокус зрительной перспективы, заставляя его перемещаться с ближнего на отдаленный план, помогая таким образом глубже понимать замысел художника, — восприятие внешнего мира связано с внутренними интроспективными воспоминаниями первичных чувствований, ощущений, позволяющими человеку осознавать собственную личность.

Илл. 2. Леонардо да Винчи. «Мадонна Литта»

Fig. 2. Leonardo da Vinci. “Madonna Litta”

Илл.: Wikimedia Commons

По Бергсону, «очищение идеи времени от пространственных наслоений и напластований» дает возможность понять подлинную суть сознания. Метод интроспекции, погружения в сознание преследует цель обнаружения первичных «фактов», означая, по мнению философа, путь человека к самому себе. «В наши представления о времени, — пишет Бергсон, — вторгается идея пространства» [4].

Средствами «фигуры» с окнами Шаррино воплощает образ «вспышки» из скрытого параллельного пространства, подвижной звуковой перспективы, но в его художественном замысле антифоническая фактура не сливается в едином пространственно-временном континууме в связное целое, а сосуществование прерываемых горизонтальных и вертикальных линий не превращается в некую полифонию. Между пластами фактуры, внутри них пульсирует неустанная иммерсивная звуковая энергия, воплощение которой заставляет ощутить силу воли исполнителя, соединяющего текст вопреки фрагментации его структуры.

Признаками антифонического принципа организации фактуры в музыке Шаррино являются точная локализация регистрового диапазона каждого из элементов, контрастность динамических слоев, отсутствие пересечений звуковых потоков, заведомо исключающее возможность их интерференции.

Парадоксально, но в антифоническом принципе организации фактуры, наличии ближнего и отдаленного планов, изменяющих фокус слышания, своеобразно отражается феномен тишины в творчестве Шаррино. Выразительны его слова: «Тишина — это то, что наше сознание отводит на дальний план. <…> Мы можем разговаривать друг с другом, несмотря на внешний шум. Наше внимание сосредоточится на обрывках речи, которые мозг превратит в слова, дополнит их, даже если слышим их фрагментарно <...> для меня молчание — это часть нашей собственной жизни, оно заставляет нас думать и осознавать, кто мы такие и насколько хрупкие. Это наша природа» 7.

Принципы звуковой фильтрации, суперпозиционности и sfumato в организации фортепианной фактуры

Натуралистические идеи преображенного воплощения природы в современном музыкальном искусстве проявляются в стремлении Шаррино к акустическому воссозданию натуральных звуков в сочинении для фортепиано «Потерянный в городе воды», своеобразно развивающем замысел композиции «24 часа суток. Звук. Натуральные длительности» для фортепиано («Die 24 Stunden des Tages. Klang. Natürliche Dauern 1–24», 2006) из масштабного цикла Штокхаузена. У Шаррино концепция длящегося звука образно-философична и уподобляется непрерывному акустическому сопровождению жизни человека, подобно звукам падающих в колодцы капель воды в монастырях. Как он сам комментирует это обстоятельство, «если мы воспринимаем что-то в природе, то мы этого не замечаем. Когда звук мягкий, он обычно теряется. Звук должен обладать полной идентичностью» 8.

В фактуре сочинения Шаррино представлен принцип звуковой фильтрации. Как художественный метод организации фортепианной фактуры в музыке второй половины ХХ — XXI века звуковая фильтрация широко представлена в различных модификациях в сочинениях К. Штокхаузена, Д. Бенджамина, Х. Лахенмана, Г. Уствольской, Б. Фуррера. Генетическое происхождение этого принципа можно усмотреть в полифонии — при перекрещиваниях линий голосоведения в моменты прохождения одного голоса сквозь другой либо в отслоениях отдельных звуков. Однако в полифонии это явление носит точечный характер, возникая в отдельные моменты развития, и воплощается, как правило, реально озвученными мануальными приемами.

В новейшей музыке понятие «фильтра» обретает концептуальное значение, проецирующееся в том числе на область фактуры. Одной из основных идей звуковой фильтрации в фортепианной музыке становится достижение иллюзии трансформации звука за счет изменения спектра обертоновых призвуков. Средством создания этого эффекта является сочетание мануальной техники, включающей беззвучно нажатые звуки (так называемую мануальную педаль), и педальных приемов; в данном сочинении Шаррино это две педали рояля — правая и педаль Sostenuto (пример 8).

Пример 8. С. Шаррино. «Потерянный в городе воды» для фортепиано

Example 8. S. Sciarrino. “Perduto in una città d’acque” for piano

Характеризуя «фигуры» накопления (аккумуляции) и умножения (мультипликации), композитор косвенно указывает на их драматургические качества: «В процессе прослушивания современного произведения особым образом привлекают наше внимание моменты, когда слушатель ощущает переход от пустоты к наполнению, чувствуя изменение звукового баланса, в котором проявляется заметное разрастание элементов и звуковой энергии — заполнение пространства. <…> Рост энергии приводит к ускорению и сжатию времени в этих процессах. В то время как процессы накопления основаны на разнообразии элементов, „фигуры“ умножения больше отражают их подобие» [30, 143].

Если «фигура» аккумуляции характеризуется признаками хаотичности, нерегулярности, неоднородности и нарушения баланса, то «фигура» умножения упорядочена, сравнительно регулярна, состоит из однородных элементов. Явное предпочтение композитора — на стороне «фигуры» умножения, поскольку идея созидательной гармонии для него важнее идеи деструктивности мироздания.

Процесс мультипликации Шаррино характеризует как упорядоченное повторение (репродукцию) узнаваемой группы. На «поверхности» повторений, порождающих процесс распознания идентичных элементов, рельефно высвечиваются все происходящие изменения.

Процессы накопления и умножения функционально проявляются в фактуре фортепианных сочинений в тесном сочетании с динамическими указаниями, приобретающими значение специальной строки партитуры, но, в отличие от «фигуры» с окнами, их проекция на фактурные принципы носит более многообразный и часто смешанный характер. Так, «фигура» мультипликации, характеризуемая композитором как упорядоченное повторение узнаваемой группы, представлена в Сонате № 1 и Сонате № 2 различными видами фактуры.

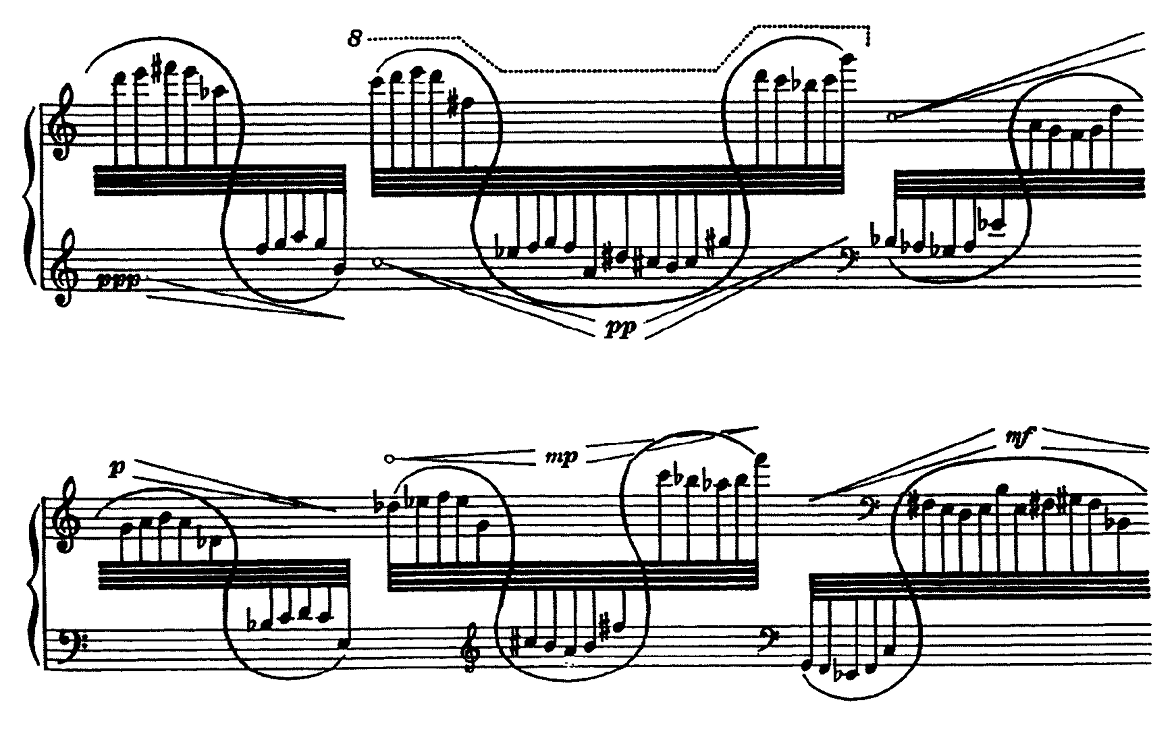

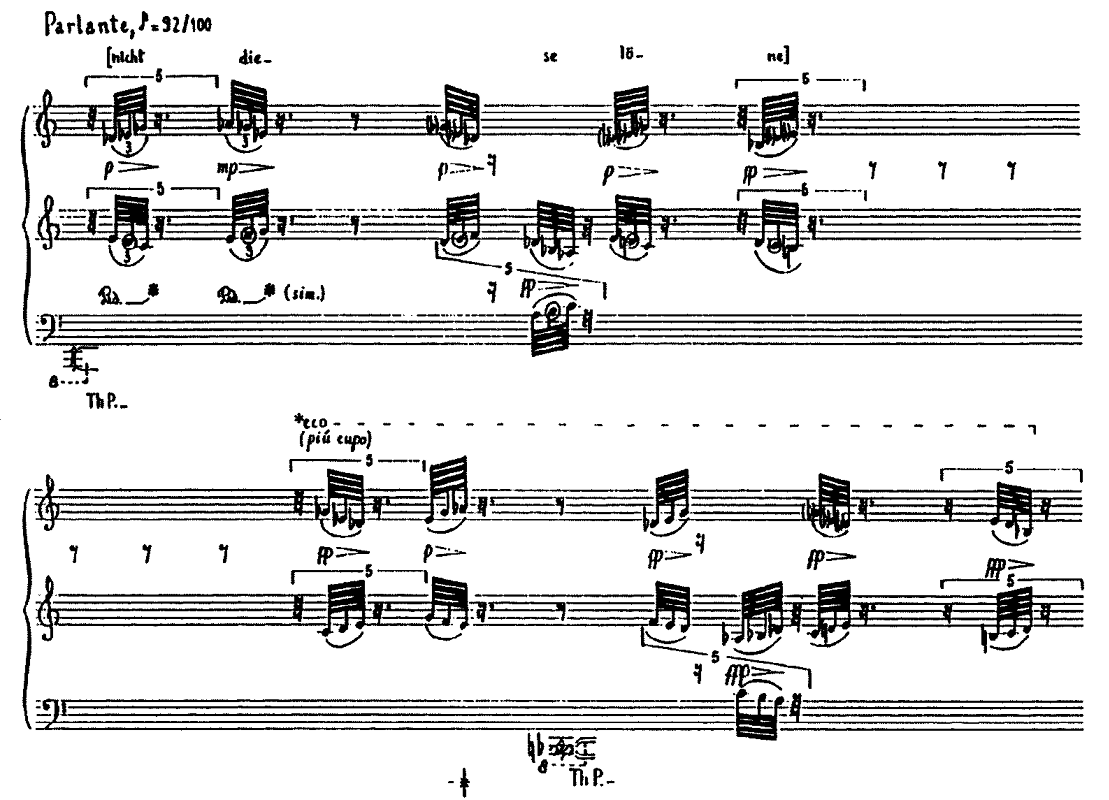

В Сонате № 4 9 примеры «фигур» умножения (упорядоченные повторения) и генетической трансформации проявляются в типе фактуры, который мы предлагаем обозначить понятием «суперпозиционный». Переплетение накладываемых друг на друга звуковых волн, чередование их интенсивностей перераспределяет их энергию в акустическом пространстве. Внутренний и внешний «голоса» движутся по самостоятельным траекториям, вариативно смещаясь вверх и вниз. Динамика является одним из важнейших аспектов создания иллюзии перемещения звукового фокусирования (пример 9).

Пример 9. С. Шаррино. Соната № 4

Example 9. S. Sciarrino. Sonata no. 4

Пример проекции на фактурные принципы «фигуры» умножения наглядно демонстрирует изложение Сонаты № 5 Шаррино, производящее впечатление оживления энергии «звуковых клеток», живого трепещущего звука, постепенно разрастающегося из абсолютной тишины и уплотняющегося. Периодически некоторые голоса снимаются, подобно тому как это осуществляется в полифонической фактуре.

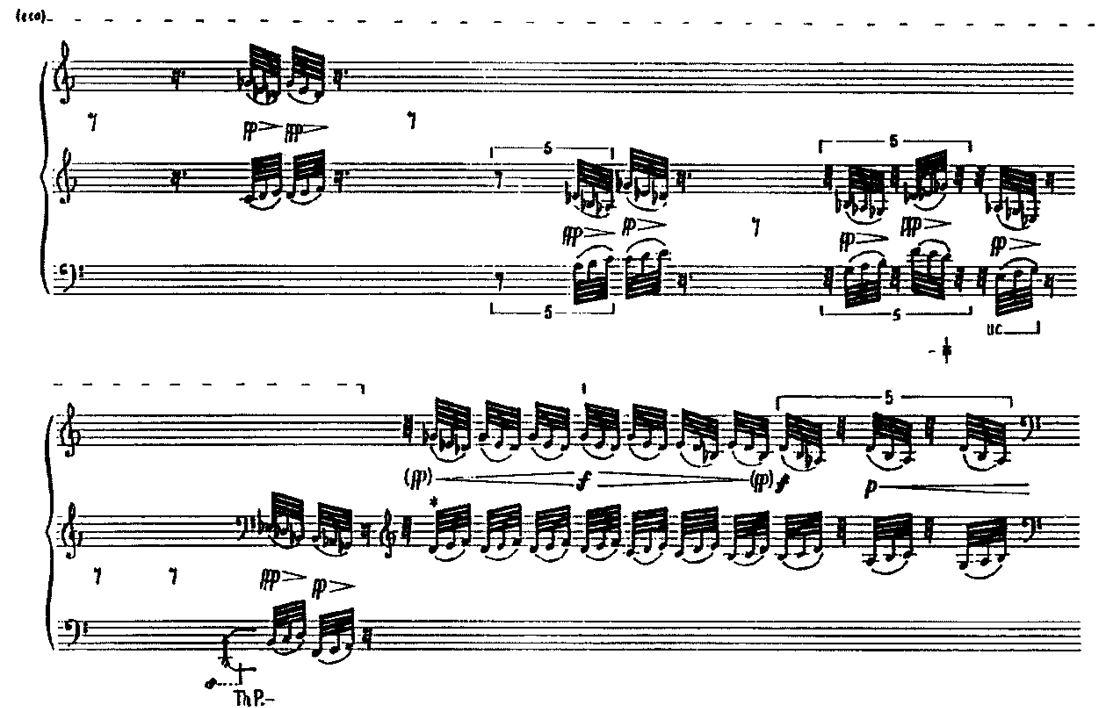

Пристального внимания и тончайшей слуховой работы исполнителя требует динамика партитуры, незаметно достраивающая нарушение временнóй периодичности, то замирающей, то вновь приходящей в движение (пример 10).

Пример 10. С. Шаррино. Соната № 5

Example 10. S. Sciarrino. Sonata no. 5

Во вступительном комментарии к сочинению композитор рекомендует исполнителям, чтобы события минимальной интенсивности «всегда оставались на пределе ощутимости. Их тембры не должны изменяться» 10. Подобный тип фактурного изложения, неоднократно фигурирующий в ряде сочинений (во Второй, Пятой сонатах, Первом, Третьем, Четвертом ноктюрнах), мы предлагаем определить как принцип фактурного sfumato, средствами которого композитор создает пространственную рассеивающую сонорную атмосферу «света и воздуха». Динамике отводится роль важнейшего средства достижения эффекта растушевывания звуковых контуров. Предельно детализированная нюансировка выполняет функцию дополнительной строки нотного текста. Фигурационная техника, балансирующая на грани перехода звука и тишины, словно ощупывает и освещает не реальные физические контуры, а размытые очертания некоей духовной ауры образа, вызывая ассоциации с совершенным истаивающим свечением sfumato на грани перехода света и тени на полотне «Иоанн Креститель» Леонардо да Винчи (илл. 3). Однородность «кружевных» элементов фактуры Пятой сонаты, динамические указания diminuendo для каждого интонационного «завитка», обусловленные проявлениями «фигуры» умножения, создающими то более явно проступающие, то туманные, исчезающие в тени, едва ощутимые звуки, ассоциируются с тончайшей живописной работой.

Илл. 3. Леонардо да Винчи. Фрагмент картины «Иоанн Креститель»

Fig. 3. Leonardo da Vince. Fragment of the painting “St. John the Baptist”

Илл.: Wikimedia Commons

Фортепианная фактура, принципы формостроения в сочинениях Шаррино и исполнительская практика (вместо заключения)

В примечаниях к Пятой сонате композитор указывает, что в динамических указаниях приоритетное значение имеет общий нюанс, который более важен, чем указание для каждой группы (пример 10).

В динамических указаниях автор ставит целью отразить разницу звучностей приближенного и отдаленного планов (два нижних нотоносца в примере 11), создающих динамические эффекты эха.

Пример 11. С. Шаррино. Соната № 5

Example 11. S. Sciarrino. Sonata no. 5

Примечательно, что к Пятой фортепианной сонате Шаррино создал пять вариантов финала. Композитор отмечает, что это сочинение не является нео-алеторической композицией, а скорее — «продуктом виртуальной эры и в то же время предзнаменованием такого музыковедения, которое уделяет больше внимания стадиям творчества и, следовательно, активно участвует в настоящем» [34, 128]. Как отмечает Шаррино, окончательная версия, включенная в текст, позволяет «как можно дольше не приводить к развязке» [34, 128]. Композитор сделал доступными все созданные решения и предлагает еще четыре версии финала, которые могут быть исполнены после соответствующего указания. «Естественно, каждый раз можно сделать только один выбор, — пишет автор в комментарии к сонате. — Таким образом, у исполнителя есть возможность решить заключение пьесы. Что будет меняться каждый раз, так это аспекты содержания и в целом опыт как исполнителя, так и слушателя» [34, 128]. Для того чтобы в полной мере отразить замысел композитора и создать Текст Пятой сонаты, который, подобно Тексту в бартовской концепции, переживается в процессе воплощения [39] 11, пианисту необходимо знать все варианты и сделать осознанный выбор непосредственно в процессе интерпретации. Подобное практическое сотрудничество предполагает не просто выражение намерений автора, но восприятие исполнителем стереографической множественности Текста сонаты, дополнение партитуры виртуальным наличием нескольких стратегий развития концепции.

Фактурные принципы, определенные при рассмотрении фортепианной музыки Шаррино, обнаруживаются и в творчестве других композиторов второй половины ХХ — XXI века: К. Штокхуазена, П. Булеза, Х. Лахенмана, Г. Уствольской, Б. Фуррера, Д. Бенджамина, — что заслуживает специального изучения. Исследование видов изложения в новейшей фортепианной музыке позволит решить практические задачи фортепианно-исполнительского искусства нашего времени по освоению творчества выдающихся композиторов современности. Как отмечает Шаррино, «музыка нуждается в исполнителе. Мы не можем услышать музыку, если ее никто не исполнит» 12.

Список источников

- Акопян Л. О. Шьяррино // Л. О. Акопян. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М. : Практика, 2010. С. 686–688.

- Барт Р. Эффект реальности // Р. Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М. : Прогресс, 1989. С. 392–400.

- Барт Р. От произведения к тексту // Р. Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М. : Прогресс, 1989. С. 413–423.

- Бергсон А. Творческая эволюция // пер. с фр. В. Флеровой, вступ. ст. И. Блауберг. М. : ТЕРРА-Книжный клуб; КАНОН-пресс-Ц, 2001. 384 с.

- Бочихина О. Е. Сальваторе Шаррино — Морис Равель: инструментальный анаморфоз на примере «ночных» сочинений // Музыкальная академия. 2022. № 1. С. 116–137.

- Ермолович Д. И. Методика межъязыковой передачи имен собственных. М. : Всероссийский центр переводов научно-технической литературы и документации, 2009. 86 с.

- Лаврова С. В. «Логика смысла» новой музыки (Опыт структурно-семиотического анализа на примере творчества Х. Лахенманна и С. Шаррино). СПб. : Издательский дом Санкт-Петербургского гос. университета, 2013. 280 с.

- Лаврова С. В. Сальваторе Шаррино и другие. Очерки об итальянской музыке конца ХХ — начала ХXI века. СПб. : Изд-во Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, 2019. 229 с.

- Лаврова С. В. «Манифест спациализма» Лучо Фонтана и концепция звукового пространства Сальваторе Шаррино // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. № 9 (4). 2019. С. 637–654. doi.org/10.21638/spbu15.2019.403.

- Леонардо да Винчи. Избранные труды. М.—Л. : Academia, 1935. 360 с.

- Мартинсен К. А. К методике фортепианного обучения // Выдающиеся педагоги-пианисты о фортепианном искусстве. М.—Л. : Музыка. 1966. С. 184–207.

- Сниткова И. И. Феномен «Niente» в творчестве Сальваторе Шаррино // Ученые записки Российской академии музыки им. Гнесиных. 2019. № 4. С. 22–28 http://uz.gnesin-academy.ru/wp-content/uploads/archive/2019/article_2019_4_3_paper.pdf.

- Чупова А. Г. «Infinito nero» С. Шаррино: к феномену «невидимого действа» // Philharmonica. International Music Journal. 2020 № 1. С. 36–48. https://cyberleninka.ru/article/n/infinito-nero-s-sharrino-k-fenomenu-nevidimogo-deystva/viewer.

- Чупова А. Г. Концепция «формы окна» и ее репрезентации в творчестве Сальваторе Шаррино // Музыкальный журнал Европейского Севера. 2022. № 3. С. 112–134.

- Яковлева Т. Отражения мерцающей тишины. Музыкальная жизнь. 27.04.2022. https://muzlifemagazine.ru/otrazheniya-mercayushhey-tishiny/.

- Angius M. Come avvicinare il silenzio. La musica di Salvatore Sciarrino. Padova : Il Poligrafo. 2020. 244 p.

- Angius M. Da “Infinito nero” a “Cantare con il silenzio”. Sciarrino, l’estasi e Bergson (I). Hortus Musicus. 2003. No. 13. P. 48−53.

- Angius M. Il pianoforte e la trasformazione del suono nell’opera di Salvatore Sciarrino. Tesi di Laurea Università di Bologna. Bologna. 1991. 256 p.

- Angius M. Le voci sottovetro. Da Sciarrino a Gesualdo // Hortus Musicus, 2002. No. 11. P. 36−48.

- Angius M. “Lohengrin”. Azione invisibile. Da Sciarrino a Laforgue // Hortus Musicus. 2004. No. 20. P. 149−153.

- Bunch J. D. Anti-Rhetoric in the Music of Salvatore Sciarrino. URL: http://camil.music.uiuc.edu/~jbunch2/index.php/work/info/18 (дата обращения: 02.02.2024).

- Bunch J. D. A polyphony of the mind: intertextuality in the music of Salvatore Sciarrino. PhD. diss. University of Illinois at Urbana-Champaign. Urbana, Illinois, 2016. 509 p.

- Carratelli C. L’integrazione dell’estesico nel poietico nella poietica musicale post-strutturalista: il caso di Salvatore Sciarrino, una «composizione dell’ascolto». Università di Trento ; Université Paris Sorbonne, 2006. 404 p.

- Carratelli C. Il “Lohengrin” di Salvatore Sciarrino: genesi dell’opera. Tesi di Laurea Università Ca’ Foscari Venezia Venezia, 2001. 156 p.

- Giacco G. Approche comparée des UST et des figures de la musique de Salvatore Sciarrino. Vers une sémiotique générale du temps dans les arts / E. Rix et M. Formosa (dir.). Sampzon : Delatour, 2008. Р. 113–124.

- Giacco G. La notion de “Figure” chez Salvatore Sciarrino. Paris : L’Harmattan, 2001. 246 p.

- Giacco G. Le théâtre musical de Salvatore Sciarrino, de Vanitas à Macbeth. Autour d’une dramaturgie intime // Dissonance. 2008. No. 102. P. 20−25.

- Girardi M. Sciarrino, Kafka e la legge // La porta della legge (quasi un monologo circolare) [in tre scene]. Texte de presentation Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Venezia, 2014. 132 р.

- Sciarrino S. Carte da suono scritti (1981–2001). Palermo : CIDIM–Novecento, 2001. 340 p.

- Sciarrino S. Le figure della musica: da Beethoven a oggi. Milanо : Ricordi, 1998. 264 р.

- Sciarrino S. Mimesi e metamorfosi in una parabola operistica (programma di sala). Venezia : Teatro La Fenice, 1980. 199 p.

- Sciarrino S. Performanсe notes to Sonata I // S. Sciarrino. Cinque sonate per pianoforte. Roma : Ricordi, 2002.

- Sciarrino S. Performanсe notes to Sonata III // S. Sciarrino. Cinque sonate per pianoforte. Roma : Ricordi, 2002.

- Sciarrino S. Appendix to Sonata V // S. Sciarrino. Cinque sonate per pianoforte. Roma : Ricordi, 2002.

- Sciarrino S. Performanсe notes to Sonata V // S. Sciarrino. Cinque sonate per pianoforte. Roma : Ricordi, 2002.

- Sciarrino S. Vanitas vanitatum. Musique et dramaturgie, esthétique de la représentation au XXè siècle. Paris : La Sorbonne ed., 2003.

- Sciarrino S., Cassin A. Interview. URL:http://brooklynrail.org/2010/10/music/salvatore-sciarrino-with-alessandro-cassin (дата обращения: 20.02.2024).

- Stockhausen K. Vorwort to Klavierstück X // K. Stockhausen. Klavierstück Х. London : Universal Edition, 1961.

- Vinay G. Immagini, gesti, parole, suoni, silenzi. Drammaturgia delle opere vocali e teatrali di Salvatore Sciarrino. Milano, 2010. P. 43−47.

- Vinay G. La construction de l’arche invisible — Salvatore Sciarrino à propos de dramaturgie et de son théàtre musical. Dissonance. 2000. No. 65. P. 14−19.

- Vinay G. “Quaderno di strada” de Salvatore Sciarrino. Paris : Éditions Michel de Maule, 2007. 155 р.

Комментировать