Вопросы аналитика к музыкальному тексту

Вопросы аналитика к музыкальному тексту

Посвящается Зое Викторовне Гуменюк

Какие вопросы ставит аналитик музыкальному тексту, вступая в диалог с ним? Какие вопросы к тексту могут быть обсуждены на училищном или консерваторском занятии по гармонии или анализу? Вопросы какого типа педагог может рекомендовать студенту найти и задать при домашней работе? В статье на ряде известных примеров из музыки Бетховена, Скрябина, Гайдна рассматриваются различные формы «спрашивания»1. От вопросов очевидных, исходящих из видимых/слышимых данностей музыкального текста и — имея здесь в виду только методику преподавательской работы — нацеленных на вполне ожидаемые ответы (назовем такие вопросы прямыми), путь ведет дальше, к центральному вопросу анализа конкретного произведения: «почему?». Зачастую поиск ответа на него побуждает к движению по обходным путям. Такие вопросы назовем косвенными.

Первые три примера связаны с педагогической практикой автора; заключительный демонстрирует тот случай, который можно было бы назвать «творческим состязанием» с композитором, словно ставящим перед аналитиком все более захватывающие вопросы. Вербальное изложение убедительного ответа на них принадлежит к высоким моментам в практике анализа, становясь главным вознаграждением аналитических усилий. Это, казалось бы, обратный заявленной теме пример: не аналитик задает вопросы тексту, а, наоборот, музыка ставит их перед исследователем. Данная диалектика, однако, прекрасно описана в словах А. И. Климовицкого, выражающих один из его центральных жизненных и профессиональных принципов: «Музыка знает больше нас, поэтому задача “анализирующего”, по сути, стать “анализируемым”, то есть найти по отношению к музыке такую позицию, когда открываются “створы” и информация “течет”. В какую сторону, от кого к кому она течет — это столь же неважно, как в ситуации молитвы: кто кому говорит, кто кого спрашивает, кто кому отвечает?» [3, 9].

Перенесемся в атмосферу занятий — иногда групповых, иногда индивидуальных — по теоретическим предметам. Правильный (или по меньшей мере имеющий право на существование в ранге гипотезы) ответ можно получить только на правильно сформулированный вопрос — этой аксиомы мы старались держаться всегда. Поэтому, предваряя более развернутые анализы, начнем с тех вполне очевидных вопросов, которые педагог задает студентам в качестве образца того, как они сами должны ставить вопросы анализируемому тексту.

Так, в разделе курса анализа, посвященном мелодике, при рассмотрении Прелюдии E-dur Шопена задается вопрос: каковы возможные причины, по которым композитор выбрал форму периода из трех предложений? Не раз приходилось слышать: это три попытки — две неудачные, третья удачная. Или даже: первый раз — недолет до цели, второй раз — перелет, а третий — точное попадание. Эти ответы описывают, пусть несколько огрубленно, наблюдаемый в музыке процесс развертывания материала: три одинаковых начала с квинтового тона тональности, дважды движение наверх с ниспадающей в конце волной, и лишь третья волна закрепляется на достигнутой цели (е¹). Хотя при первой попытке этот тон и был достигнут, однако слишком рано — на первой доле 3-го такта четырехтактного предложения, — и остается еще достаточно времени для последующего отката; во втором предложении в том же моменте формы достигается as¹ — как бы маска, надетая на устойчивый (в рамках E-dur) gis, — однако гармонизация квартсекстаккордом далекого As-dur подчеркивает «промах»; только в результате третьей попытки тон е¹ оказывается достигнутой целью, причем в нужный момент (в последнем такте), что мелодически подкреплено выразительнейшим предъемом.

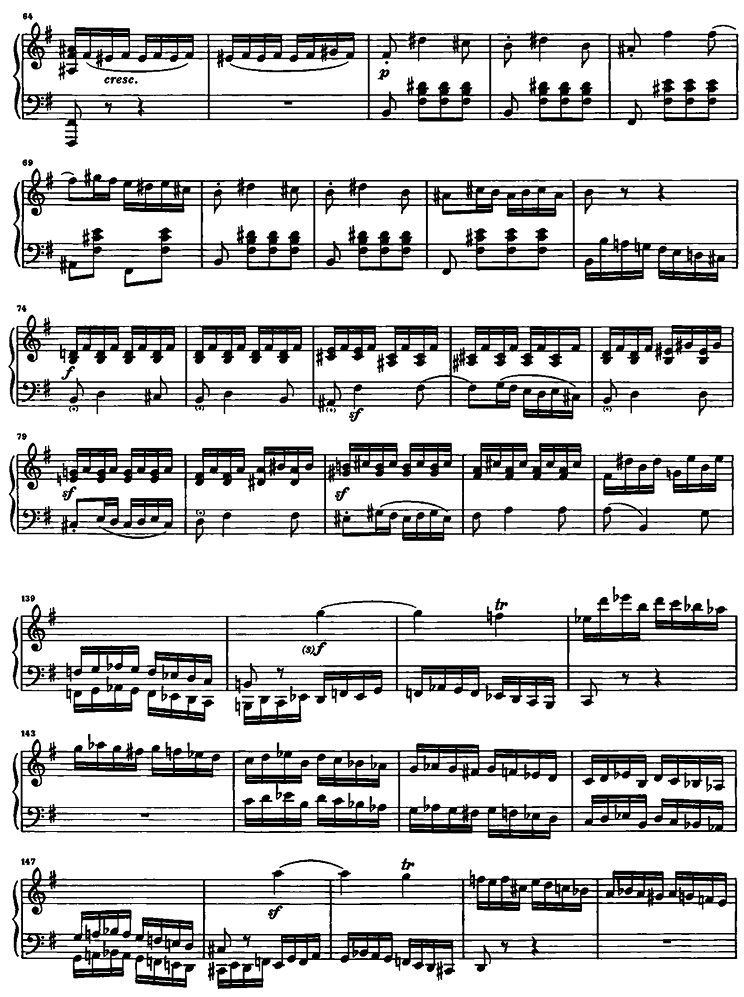

Рассмотрим два примера того, как особенность формы конкретного текста (в первом случае) и характерные черты гармонического мышления автора (во втором) могут быть раскрыты путем постановки косвенных вопросов. На занятии по гармонии при анализе первого периода Largo appassionato из Второй сонаты Бетховена ставится вопрос: почему, на ваш взгляд, Бетховен столь упорно удваивает терцовый тон в секстаккордах? После некоторого недоумения студенты, как правило, находят очевидный ответ: потому что fis звучит в теме практически постоянно, бас же образует развитую мелодическую линию, включающую в себя, разумеется, и fis. Бетховен всеми средствами подчеркивает значение fis в мелодии. Из 21 тона восьмитактной темы fis звучит девять раз, из них семь как удвоение в секстаккорде. Тема в целом длится 23 доли, из них fis занимает в верхнем голосе десять долей, в басу восемь (около 40% суммарного основного двухголосия; для сравнения: d появляется лишь дважды в мелодии и пять раз в басу — суммарно 15% основного двухголосия).

На дом дается задание: просмотреть всю часть и сконцентрироваться на гармоническом развитии, определяя форму лишь предположительно. Разумеется, все обращают внимание на вступление темы в миноре в такте 58 («крушение мира») и на гармоническое решение этого момента. После зафиксированного в классе насыщения тематического материала мажорной терцией в тактах 1–8 логичным становится определить степень насыщения фактуры минорным терцовым тоном в тактах 58–63. Выясняется, что f, буквально «вколачиваемый» в головы слушателей, звучит одиннадцать из восемнадцати долей в верхнем голосе и шесть в басу (суммарно около 50% основного двухголосия). Теперь можно рассмотреть на уроке вопрос о том, в какой момент формы это происходит.

Сложная трехчастная форма (19 + 12 + 19 тактов) закругляется кодой, которая должна — в соответствии с логикой тематического развития — закончиться как раз в такте 58. Но «бурный взрыв дает движущемуся, как казалось, к окончанию Largo неожиданный поворот. В опасности оказывается идиллия ясной формы, еще в Adagio Сонаты ор. 2 № 1 экспонированная с такой прозрачностью. Подобные события становятся столь действенными именно потому, что Бетховен уже мастерски владеет работой с различными функциями формы», поскольку в коде «с помощью fortissimo достигается совсем иной эффект, чем это было бы в средней части, где любой слушатель ожидает контрастов» [22, 344]2. Соглашаясь с этой трактовкой Вальтера Вербека, подчеркнем, что здесь, на наш взгляд, уместнее, следуя теории В. П. Бобровского [1], говорить о композиционном отклонении из коды в новую среднюю часть сложной трехчастной формы с предыктом к репризе (такты 58–67) и с новой репризой основной темы (такты 68–75), после чего только возвращается заключительный тип изложения и звучит подлинное завершение коды (такты 76–80). Благодаря этому вся форма обретает черты как бы «двухэтажной» сложной трехчастности3.

Таким образом, «косвенный» вопрос об удвоении в секстаккорде становится исходной точкой на пути к обретению знаний о возможности модуляции не только на гармоническом уровне, но и на уровне формы. Самое главное — студенты не получают эту информацию в качестве продиктованной педагогом, а добывают ее путем самостоятельного диалога как с музыкой, так и с сокурсниками. Иной уровень «косвенности» вопроса — также связанный тем не менее с привлечением внимания к роли терцового тона тональности — в гармоническом анализе Прелюдии Скрябина H-dur op. 16 № 1. (Данный пример одинаково хорошо вписывается в контекст занятий как по гармонии, так и по анализу.)

Осмысление конкретного музыкального текста предлагается в качестве импульса к осознанию некоторых важных свойств авторского гармонического стиля. Поэтому вводная информация об этой прелюдии дается достаточно развернуто. Указывается на исключительное значение H-dur в общем космосе скрябинских прелюдий: помимо 24 прелюдий ор. 11, композитором созданы еще 67 прелюдий, среди которых пять (более чем в какой-либо иной тональности) написаны в H-dur — кроме рассматриваемой, это самая первая пьеса данного жанра ор. 2 № 2, прелюдии из ор. 22, 27 и 37. (Обращают на себя внимание почти всегда господствующие в них размер 3/4 и спокойные темпы; исключение составляет прелюдия из ор. 11, идущая в темпе Allegro assai при размере 6/8.) Отличительным свойством Прелюдии ор. 16 № 1 является необычный для скрябинских прелюдий временной размах: она длится, если следовать авторскому метроному, более трех минут. Необычно также расширение в репризе простой трехчастной формы, превращающее исходный 8-тактный период в 24-тактный (расширение, благодаря непрерывному — основанному на тоническом органном пункте первых шести тактов темы — звучанию в басу тона Н в продолжение всей репризы, функционально подобно коде).

Тема (такты 3–10) изумительна своим параллельно-переменным ладом. Взятая изолированно, мелодическая линия могла бы быть понята как поначалу текущая в gis-moll, а в конце приходящая к совершенному кадансу в H-dur. Однако вкупе с сопровождением она оказывается, наоборот, звучащей в H-dur, а в конце модулирующей в gis-moll (несовершенный каданс). Помимо семи тонов H-dur — gis-moll, в теме — при мимолетном отклонении в E-dur — затронут также тон а. Два новых тона добавляются в развивающей середине (такты 11–18), еще один — в репризе за восемь тактов до конца. А один тон так и не звучит. Какой? Это вопрос, ответ на который предстоит найти дома. В каком месте его появление было бы абсолютно логичным? Он тем не менее не появляется — почему? Это тоже вопросы для домашнего обдумывания. На следующем уроке сравниваются версии ответов и освещается роль в скрябинском стиле аккордики определенной структуры.

Отсутствует в прелюдии тон d. Dis, напротив, приобретает значение важнейшей опоры для слуха в мелодическом и гармоническом аспектах, однако происходит это (в противоположность бетховенскому fis, сразу заявляющему о своей лидирующей роли) лишь постепенно. Dis нет во вступительных тактах, которые строятся на полифункциональном наслоении II₇ на тоническую квинту; он появляется в первых трех тактах мелодии словно нехотя, всегда в паре с опевающим cis, и вновь исчезает в тактах 6–8 (в двух нижних пластах фактуры — басовом и мелодически насыщенном среднем, за которые отвечает левая рука, dis возникает впервые лишь в такте 8). Значимость тона dis в теме минимальна; только в середине формы она начинает неуклонно возрастать (это декларировано уже в такте 11, где длительному мелодическому dis² отвечает тот же тон в среднем пласте — высочайший достигнутый левой рукой тон, к тому же нотированный в оригинале в басовом ключе с пятью добавочными линиями!), достигая кульминации в тактах 15–18, являющихся кульминацией и всей прелюдии.

О ней будет сказано ниже; чтобы закончить «историю» dis, отметим, что в репризе его роль очень плавно и постепенно сводится на нет. Он появляется в тактах 19–21, отражающих такты 3–5 темы, а с такта 23 Скрябин искуснейшим образом поворачивает музыку в сторону расширения в периоде. Такты 23–24 очень похожи на такты 7–8 темы — звучит та же мелодия, а различие кроется лишь в нескольких тонах левой руки. Если сравнить в теме открывающий ее такт 3 с тактом 7, начинающим второе предложение, то становится очевидной типичная для Скрябина секвенция (перенос на кварту вверх мелодического и среднего пластов при сохранении тонической квинты в басу). В итоге в такте 7 возникает полифункциональное образование — субдоминанта на доминанте — в E-dur, а в следующем такте звучит чистая доминанта E-dur в виде D₉⁶. Иной поворот — в начале второго предложения в репризе. Здесь Скрябин сразу дает D₉⁶, а в следующем такте — тонику E-dur (тон cis, ясно слышимый в среднем пласте, — оставшаяся от предыдущего такта доминантовая нона, превратившаяся здесь в тоническую сексту)4. Это оказывает влияние и на «бытие» тона dis. Как сущностный элемент доминанты E-dur он необходим в тактах 23, 25 и 29, но далее… он исчезает вовсе, не появляясь в тактах 30–38. Трудно не поддаться искушению сказать, что композитор делает это намеренно, чтобы dis, подобно дару, прозвучал как верхний тон заключительного тонического трезвучия в мелодическом положении терции (ради этого Скрябин, обычно чрезвычайно щепетильный в голосоведении, посчитал допустимым даже возникший в мелодии интервал увеличенной секунды на грани тактов 38 и 39).

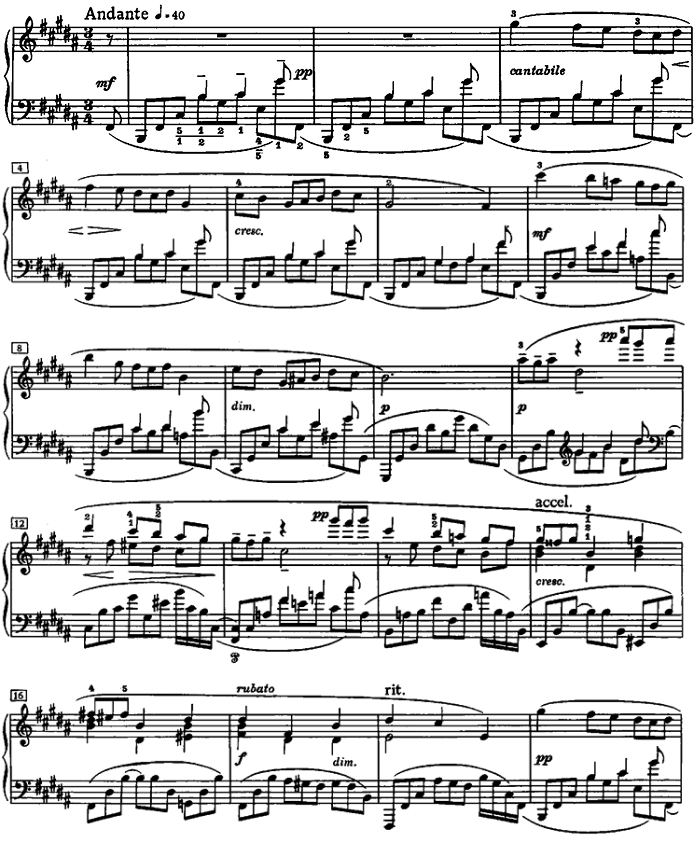

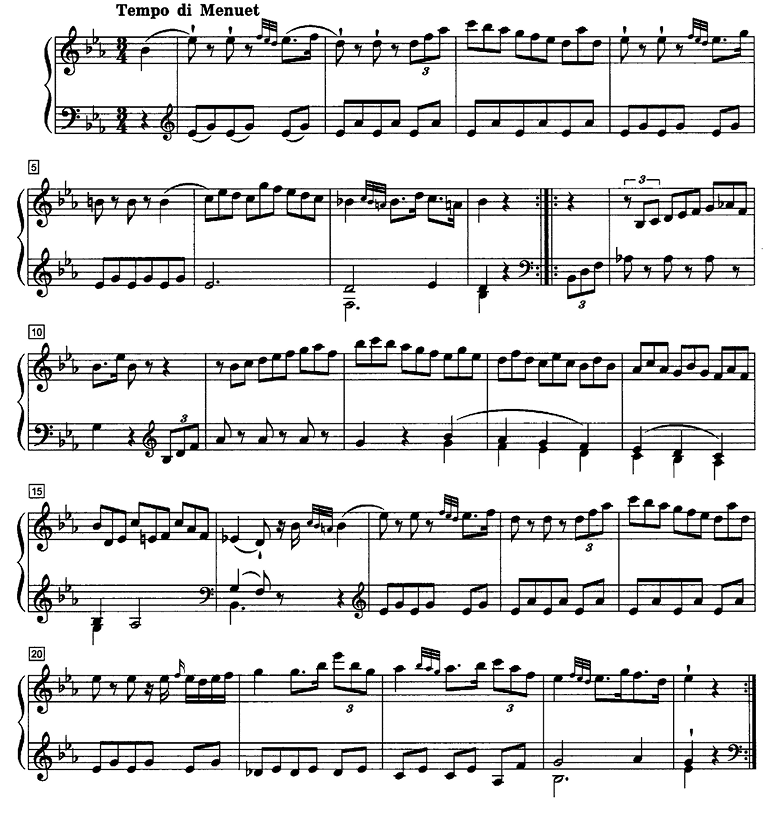

Обратимся теперь к кульминационным тактам 15–18 (пример 1). Тон dis звучит в них непрерывно на протяжении 10 долей. Его включают в себя аккорды субдоминанты (такт 15, первая и вторая доли), тоники (такт 16, первая и вторая доли; такт 17 полностью), доминанты (такт 18, первая доля) и, что самое существенное, альтерированной субдоминанты (такт 15, третья доля; такт 16, третья доля), разрешающейся в Т⁶₄. Для аккордов этой группы наличие терцового тона мажорной тональности вовсе не является само собой разумеющимся (к этой мысли вернемся кратко чуть ниже); значительно чаще встречается альтерированная субдоминанта (выступающая в большинстве случаев в роли двойной доминанты и разрешающаяся в доминанту) в виде так называемого увеличенного терцквартаккорда, содержащего II ступень мажора или минора, либо увеличенного квинтсекстаккорда в миноре (а также в мажоре — при разрешении в доминанту). Как известно, роль минора у Скрябина снижается в среднем периоде творчества и практически сходит на нет в позднем. Потому и наиболее характерными для него становятся альтерированные субдоминантовые аккорды, типичные для мажора, — так называемые дважды увеличенный терцквартаккорд (неизменно с верной орфографией, то есть с повышением II ступени) и дважды увеличенный квинтсекстаккорд, как раз и включающий III ступень.

Пример 1. А. Скрябин. Прелюдия H-dur ор. 16 № 1, фрагмент

Example 1. A. Scriabin. Prelude in H-dur op. 16 no. 1, fragment

Ранний и убедительный пример использования этого аккорда дает прелюдия H-dur op. 16 № 1, созданная в январе 1894 года, — еще до того, как было написано подавляющее большинство прелюдий ор. 11. Причем опевание T⁶₄ являет нам данный аккорд в виде как септаккорда (такт 15 — IV₇#¹b³), так и квинтсекстаккорда (такт 16 — IV⁶₅#¹b³). Именно при акцентировке внимания студентов на этих аккордах следует вернуться к вопросам, заданным для раздумий дома: в каком месте появление тона d (или, следуя скрябинской орфографии, cisis) было бы логичным? И почему все-таки еще более логичным является отсутствие его, учитывая контекст скрябинского гармонического мышления? Попытка предпринять (не противоречащую абсолютно никаким нормам) «корректуру» и заменить в аккордах альтерированной субдоминанты в тактах 15 и 16 dis на cisis (тогда возникают так называемые ложный D₂ и ложный D₇) имеет результатом ясное ощущение топтания музыки на месте, тогда как выдерживание «горизонта» dis одаряет слушателя чувством простора. А именно это чувство — точнее, чувство бесконечно раздвигающихся границ, вплоть до пяти и более октав в тактах 30–31, — составляет смысл замечательного расширения в репризе. Прелюдия предстает одним из прекрасных образцов скрябинских малых форм, идущих в спокойном движении и оставляющих у слушателя (и исполнителя) ощущение счастья.

О нем никто не сказал лучше Бориса Пастернака:

Так Скрябин почти средствами предшественников обновил ощущение музыки до основания в самом начале своего поприща. Уже в этюдах восьмого опуса или в прелюдиях одиннадцатого все современно, все полно внутренними, доступными музыке соответствиями с миром внешним, окружающим, с тем, как жили тогда, думали, чувствовали, путешествовали, одевались.

Мелодии этих произведений вступают так, как тотчас же начинают течь у вас слезы, от уголков глаз по щекам, к уголкам рта. Мелодии, смешиваясь со слезами, текут прямо по вашему нерву к сердцу, и вы плачете не оттого, что вам печально, а оттого, что путь к вам вовнутрь угадан так верно и проницательно [5, 307–308].

Конечно, далеко не в каждой группе возникает повод для произнесения «поэтического слова» об этой музыке. Точно так же в зависимости от учеников и временны́х ресурсов решается вопрос о необходимости дальнейшего углубления в проблематику данного гармонического средства у Скрябина в раннем и среднем периоде творчества. Вот возможные точки на этом пути; они даны здесь скорее для читателя, интересующегося вопросами эволюции скрябинской гармонии, однако могут при возможности найти применение и в педагогической практике.

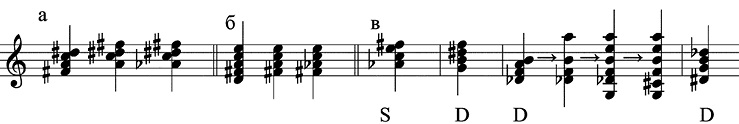

А). В большинстве мажорных прелюдий раннего периода (до ор. 22 включительно) Скрябин пользуется — чаще всего перед вступлением репризы или внутри репризы с разрешением в Т⁶₄ — апробированными средствами альтерированной субдоминанты: уменьшенным септаккордом на #IV или на VI ступени (орфография соответствует мажору), увеличенным либо дважды увеличенным терцквартаккордом (см. в примере 2а данные аккорды в условиях C-dur).

Б). Было упомянуто о принципиально редком использовании в аккордах альтерированной субдоминанты терцового тона мажорной тональности. Конкретизируем: в последовании Sальт — Т до Скрябина изредка встречались II₉ с повышенной терцией (яркие примеры: «Грезы» Шумана, кульминационный аккорд в такте 22; фраза Ленского «Я люблю тебя» в репризе ариозо в первой картине «Евгения Онегина») и IV₇ с повышенной примой (ярчайший пример — побочная тема первой части Шестой симфонии Чайковского, такт 6). А тот же аккорд, включающий еще и пониженную терцию, становится специфически скрябинским — в виде квинтсекстаккорда (см. названные аккорды в условиях C-dur в примере 2б).

В). Удельный вес дважды увеличенного квинтсекстаккорда растет постепенно, а в сочинениях 1902–1903 годов — спутниках «Божественной поэмы», как и в ней самой, его роль становится решающей. «Целотоновые» аккорды структуры б. 3 + б. 3 + б. 2 имеют более мягкую окраску, чем «целотоновые» же аккорды структуры б. 3 + б. 2 + б. 3 (первые содержат один тритон, последние — два), полностью соответствуя духу скрябинского мажора. Эти аккорды могут — с учетом энгармонических замен — находиться на следующих ступенях мажора: bVI, V; bII, #II. Приведенные в примере 2в также в условиях C-dur, они позволяют сделать следующие выводы:

- только первый является субдоминантовым, остальные три — доминантовыми;

- первый из доминантовых (D₇#⁵) был хорошо известен и до Скрябина — см. хотя бы среднюю часть Ноктюрна c-moll op. 48 № 1 Шопена;

- второй из доминантовых (VII⁶₅b³ в натуральном, а не в гармоническом мажоре) как самостоятельное образование сомнителен, поскольку его предполагаемое разрешение в тонику противоречило бы принципу «увеличенные интервалы разрешаются в сторону расширения» и вызывало бы неизбежный квинтовый параллелизм. Но как один из элементов цепи доминантовых аккордов он играет в среднем периоде творчества Скрябина важную роль, в том числе и в Третьей симфонии, а впоследствии входит неотъемлемой частью в «прометеев аккорд» (орфография модернизируется параллельно с процессом обретения «прометеевым аккордом» тоникальности);

- третий аккорд — D⁶₄b⁵#⁵ — становится в среднем периоде творчества Скрябина одним из его излюбленных гармонических средств, причем имеются многочисленные случаи использования и других обращений доминанты «с двумя квинтами».

Пример 2. Аккорды альтерированной субдоминанты и альтерированной доминанты в мажоре, встречающиеся у Скрябина

Example 2. Chords of the altered subdominant and the altered dominant in major, found in Scriabin’s music

Покажем эскизно на ряде примеров известное равновесие субдоминантовости и доминантовости у аккордов структуры б. 3 + б. 3 + б. 2 в скрябинских сочинениях лета 1903 года — того самого, когда Пастернак впервые встретил Скрябина, о котором полвека спустя написал приводившиеся замечательные строки. (Впоследствии, как известно, субдоминантовость у Скрябина почти сходит на нет, сфера доминантовости же разрастается, при этом переставая в обязательном порядке обладать неустойчивостью.) На занятиях следует особо отметить, что применение композитором в среднем периоде творчества альтерированных аккордов, с их обостренным тяготением в тонику, вовсе не всегда влечет разрешение; гармоническое движение нередко направлено в противоположную сторону — снижения остроты тяготения, что может происходить как путем уменьшения диссонантности аккорда, вплоть до перехода его в консонирующее созвучие той же функции, так и уменьшения количества альтерированных тонов в аккорде, вплоть до перехода в диатонический вариант, что обычно обозначается термином «дезальтерация». Аккорды структуры б. 3 + б. 3 + б. 2 (отвлекаясь от их конкретного обращения) будем далее отмечать NB.

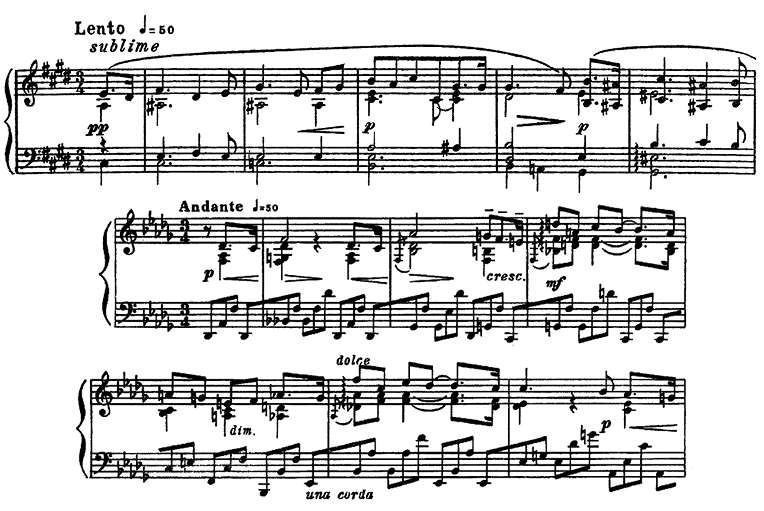

Гармоническая основа в теме из симфонии: DD — DDальт (NB) — D, мелодически фигурированная таким образом, что поначалу возникает полифункциональный аккорд S/D. «Близнец» этой темы — начало Прелюдии Des-dur op. 31 № 1. Первое предложение образует нетипичный для Скрябина как почитателя квадратности шеститакт. Гармоническая основа строится на трехкратном применении дезальтерации: в первом случае внутри субдоминантовой функции, во втором и третьем — при переходе DD в S/D.

Des-dur: Sальт (NB) — S (IV₉) =

= F-dur: bIIb⁹ — DDальт — S/D — D — T;

As-dur: DD — S/D — D — T.

Пример 3. А. Скрябин. Симфония № 3, II часть, начало (клавир). Прелюдия Des-dur op. 31 № 1, начало

Example 3. A. Scriabin. Symphony no. 3, 2nd movement, beginning (piano score). Prelude in Des-dur op. 31 no. 1, beginning

Гармоническая основа вступления (см. пример 4):

Des-dur: T — Sальт (NB) = Ges-dur: D⁶₄b⁵#⁵ (NB) — Т₆;

Ges-dur: T — Sальт (NB) = Des-dur: VII⁶₅b⁵ — D₇ =

c-moll: IV⁶₅#¹ — II₇#³#⁵ — IV — V₆

(последние четыре такта вступления, строящиеся на V₆, в примере не приведены).

Пример 4. А. Скрябин. Симфония № 3, вступление (клавир)

Example 4. A. Scriabin. Symphony no. 3, Introduction (piano score)

Как можно видеть, аккорд второго такта, являющийся альтерированной субдоминантой в Des-dur, сразу записан Скрябиным в орфографии Ges-dur как альтерированная доминанта (во втором случае — в такте 6 — энгармонического переосмысления не требуется, поскольку интервальный состав аккорда сохраняется, однако переосмысление функциональное наличествует — альтерированная субдоминанта Ges-dur становится альтерированной доминантой Des-dur).

Разумеется, первый восьмитакт симфонии вполне можно — особенно если воспринимать музыку на слух, не отвлекаясь на орфографию нотного текста, — целиком истолковать в рамках Des-dur. Тогда грань тактов 2 и 3 будет прослушиваться как дезальтерация субдоминанты, а грань тактов 6 и 7 — как снижение остроты доминанты за счет удаления из нее пониженной квинты eses. Возможно, в такой интерпретации есть смысл — тем более что на грани тактов 10 и 11 вновь возникает ясно слышимая дезальтерация: альтерированные тоны fis и а в условиях c-moll превращаются в диатонические f и as. Но что же делать с безоговорочностью авторского восприятия интервала в такте 2 как дважды уменьшенной октавы?

Ответ, как нам кажется, дают кульминационные заключительные 19 тактов симфонии (см. в примере 5, начиная со второго такта, первые 8 тактов из 19).

«Вселенский» гармонический разворот, приводящий к до-мажорному центру, предстает в них следующим образом:

- 4 такта — тема вступления в G-dur:

- T — Sальт (NB) = C-dur: D⁶₄b⁵#⁵ (NB) — Т₆;

- 4 такта — тема вступления в C-dur: Т — Sальт (NB) плюс альтерированная субдоминанта в виде II₇#³ (альтерация последнего аккорда минимальна; принцип дезальтерации налицо);

- 4 такта — «чистейшая» субдоминанта (в примере не приводится);

- последние 7 тактов — тоника C-dur (в примере не приводится).

Движение к конечной точке идет по пути постоянного прояснения: фонического (от диссонирующих аккордов к консонирующим — по принципу накопления консонантности) и ладового (от аккордов с большей насыщенностью альтерациями к аккордам с меньшей насыщенностью). И то и другое может быть трактовано как понимаемая в широком смысле дезальтерация.

Пример 5. А. Скрябин. Симфония № 3, кода финала (клавир)

Example 5. A. Scriabin. Symphony no. 3, the Coda of the Finale (piano score)

Но самым важным является следующее: первые 4 + 4 такта в рассматриваемом завершении симфонии — точная транспозиция на тритон (сколь часто будет Скрябин пользоваться этим приемом в поздних сочинениях!) ее начального восьмитакта. Насколько невозможным было бы в отношении C-durʼной коды симфонии утверждать, что неизменным тональным центром восьмитакта остается G-dur (хотя все аккорды могут быть без труда истолкованы в его рамках), столь же невозможно говорить, что во вступлении к симфонии неизменен Des-dur как его тональный центр (хотя все аккорды можно истолковать в рамках Des-dur). А скрябинская орфография, в обоих случаях указывающая на доминантовость аккорда структуры б. 3 + б. 3 + б. 2, подчеркивает его роль как посредствующего аккорда в модуляции (во вступлении: модуляция Des-dur — Ges-dur с последующим возвратом; в коде: совершенная модуляция G-dur — C-dur), в первой тональности имеющего функцию альтерированной субдоминанты, а во второй — альтерированной доминанты.

Разумеется, как в Третьей симфонии, так и в фортепианных сочинениях этих лет примеров использования аккорда структуры б. 3 + б. 3 + б. 2 бесчисленное множество. Для симфонии эти аккорды становятся лейтгармонией, подобно аккорду структуры м. 3 + м. 3 + б. 3 для «Тристана и Изольды»; среди фортепианных произведений можно обратить особое внимание на «Сатаническую поэму», первая тема которой (начальный восьмитакт) построена на аккорде структуры б. 3 + б. 3 + б. 2 в различных обращениях в его «доминантовых ипостасях» (F-dur: VII₇b³ и D₇#⁵), а кода до дна исчерпывает его субдоминантовость (C-dur: многократное повторение плагального каданса с дважды увеличенным квинтсекстаккордом и тоникой).

Цель предложенного экскурса, дополняющего аналитический этюд о Прелюдии ор. 16 № 1, — подтвердить на рациональном уровне, использовав отдельно взятый гармонический элемент, чувственно ощущаемое в музыке скрябинского среднего периода равновесие субдоминантовых и доминантовых признаков, присущих характерным гармоническим средствам.

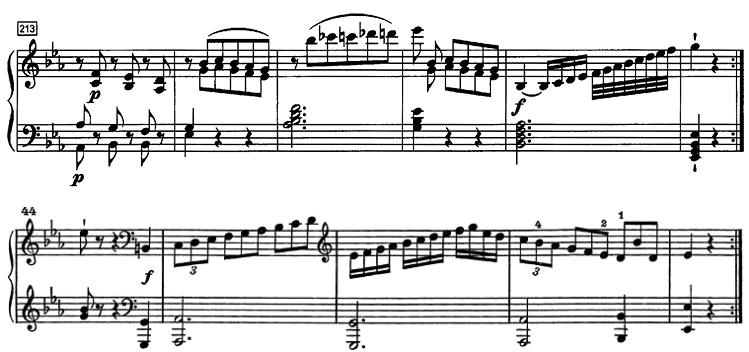

И третий показательный пример из консерваторской педагогической практики. При демонстрации логики развития в сонатной форме автор на протяжении многих лет обращался к первой части Шестнадцатой сонаты Бетховена в надежде услышать верную реакцию на вопрос: «Как вам кажется, почему Бетховен строит разработку только на материале главной партии?» Вопрос задавался невзначай, как один из возможных аспектов домашнего анализа. И лишь два раза мне привелось на следующем занятии услышать желанное: «Но ведь побочная там тоже участвует». — «Где же?» — «А вот эти скачки с синкопами — разве они не из побочной темы?» Конечно, они из побочной темы; ее ядро дано здесь в увеличении, словно прыжки превратились в гигантские шаги в семимильных сапогах (сравним такты 66–67 в экспозиции и такты 140–142 и 148–150 разработки в примере 6).

Пример 6. Л. ван Бетховен. Соната № 16, I часть. Побочная тема в экспозиции и разработке

Example 6. L. van Beethoven. Sonata for Piano no. 16, I Movement. Second subject in Exposition and Development

Но для того чтобы это заметить, надо обладать: а) определенной наметанностью аналитического взора; б) определенной независимостью от суждений авторитетов, будь то педагог, специально формулирующий вопрос так, чтобы он провоцировал на неверный ответ, или знаменитые предшественники самого аналитика, во многих умных книгах отметившие в качестве особенности первой части этой сонаты отсутствие работы с побочной темой в разработке.

Так слышал эту музыку уже Х. Риман. Во второй книге своего аналитического трехтомника о бетховенских сонатах (1918) он посвящает первой части 22-й (! — такова римановская хронологическая нумерация) сонаты G-dur op. 31¹ девять страниц текста плюс тринадцать страниц схем мелодического строения. После восьми страниц подробнейшего анализа истории создания сонаты и особенностей экспозиции (как известно, действительно новаторских; это касается и необычного тематизма главной, и ритмической структуры, и тональности побочной) все, что автор имеет сказать о разработке, укладывается в одно предложение: «Разработка (периоды X–XIV) проводит развитие обоих мотивов заглавной темы по тональностям C-dur, c-moll, B-dur, c-moll и d-moll, который превращается в широко развернутый D-dur, где идет безобидная игра с малой ноной es. Третья часть (возвращение тем) протекает вполне нормально <…>» [17, 326]. Подобные суждения можно найти и в популярных путеводителях вроде брошюры З. Маузера [14], и в специальном издании, интерпретирующем все сочинения Бетховена в порядке номеров опусов (знаменательны переклички описания разработки здесь с вышеприведенной фразой Римана: «После напоминающего разработку развития побочной темы [в экспозиции] в собственно разработке она не появляется. Опираясь исключительно на мотивы (x) и (y) [главной темы. — С. Н.], музыка идет вперед большими шагами <…> [следует перечень тональностей, по которым музыка «шагает». — С. Н.] <…> Размах этой разработки захватывает дух» [19, 253–254].

Безрезультатны будут поиски чего-либо более существенного в отношении разработки Шестнадцатой сонаты в фундаментальных изданиях последних лет: «Бетховен. Руководство» [22, 369; автор ограничивается единственной фразой] и «Фортепианные произведения Бетховена. Руководство» [18, 144; две фразы]. Даже последняя по времени появления интересно задуманная объемная монография Х.-И. Хинрихсена обманет ожидания читателя: хотя об этой разработке в ней сказано четыре предложения, но информация в них содержится все та же, что в одном римановском [11, 204–205]5. Самое ценное, что можно найти в отношении фортепианных произведений Бетховена в немецкоязычной музыковедческой литературе (а именно на нее опирается автор в первую очередь), — это вышедшие впервые в 1974 году и давно ставшие классикой три томика под названием «Фортепианная музыка Бетховена» выдающегося фортепианного педагога Юргена Уде. Разработка Шестнадцатой сонаты проанализирована во втором из них детальнейшим образом [21, 20–22]. Хотя автор тоже исходит из постулата, что побочная тема не участвует в разработке, анализ содержит множество любопытных деталей. Не ограничиваясь сугубо технологическим разбором — выявлением конкретных способов работы с мотивами главной темы, привлечением внимания к синтаксическому объединению тактов в единства различной длины и так далее, — Ю. Уде использует поэтичные сравнения при трактовке содержательного ряда.

«И аккордовый, и пассажный элементы [главной темы] невероятно разрастаются по сравнению с экспозицией. В такте 134 полностью воплощена тенденция токкатности; мы обозреваем здесь новый музыкальный ландшафт с величественными потоками; каденционные моменты связываются парящими мостами, что даже графически являет собой впечатляющую картину. Что за чудесная перспектива: в тактах 158–193, целых 36 тактов, гармония пребывает на доминанте главной тональности — точке впадения струящихся потоков <…> А взор устремляется все дальше, где за линией горизонта невесомо сливаются друг с другом воды и небеса (движение снизу наверх, начиная с такта 170) <…> Тон es, нона в доминантовом аккорде, постоянно слышимый нами в последней фазе разработки (от такта 182), — это не “щемящий” и требующий разрешения диссонанс, а убедительный символ исчезновения в бесконечных далях» [21, 21–22].

«Впечатляющая графическая картина» приведена автором в нотном примере, и он представляет собой не что иное, как тот же фрагмент разработки, что в нашем примере 6. Именно проведение первого мотива побочной темы в увеличении Уде сравнивает с «парящими мостами». Испытывая чувство благодарности автору за великолепную метафору, испытываешь одновременно и удивление: разве можно было не заметить, что «мосты» возникли не просто так, а на фундаменте тематизма экспозиции?

Случай с Шестнадцатой сонатой позволяет сделать два вывода.

Первый: излишняя педантичность при сборе «информации к размышлению» не всегда бывает полезна. Нет сомнения, что на авторов, не услышавших в разработке Шестнадцатой сонаты исходного мотива побочной темы, оказала воздействие точка зрения Римана — автора первого фундаментального труда о бетховенских сонатах — либо точка зрения тех, на кого римановская позиция уже повлияла ранее. В подтверждение хотелось бы привести цитату из эссе немецкого теоретика и композитора Хартмута Фладта: «Интерпретаторы музыки являются в первую очередь слушателями и читателями музыки, а свой специфический способ постижения музыки они когда-то сами усвоили. Интерпретаторы интерпретируют, однако, не просто тексты — они (и это часто гораздо важнее) интерпретируют интерпретации. Они являются частью традиции интерпретационных подходов, как правило, даже нескольких традиций, и они усвоили их как нечто само собой разумеющееся, как язык, с которым человек вырастает. Сознательное обращение с подобным “подразумеваемым по умолчанию”, критические вопросы к нему — все это приходит куда позднее, если удается вообще» [8, 174]. Музыковеды, и об этом тоже говорит Фладт, также в огромном большинстве случаев интерпретируют «не просто тексты», а имеющиеся интерпретации этих текстов (исключение составляют свежие музыкальные сочинения, не имеющие интерпретационной традиции и становящиеся добычей рецензентов).

Второй вывод: заведомо ложно сформулированный педагогом вопрос (правильным было бы: «Обратите внимание, в какой мере участвует в разработке тематизм главной партии и в какой — побочной») практически исключает возможность верного ответа. И вновь одна цитата — из основного методического труда выдающегося немецкого теоретика Клеменса Кюна:

Правильная постановка вопросов относится к тем труднейшим задачам, где преподаватель всегда может провалиться. Она включает два уровня: что я спрашиваю и как я спрашиваю.

«Что?» формулирует музыкальные требования.

Тип вопросов зависит от типа музыки. Это действует в обе стороны: музыка сама взывает к определенной постановке вопросов. С другой стороны, направленность вопроса воздействует и на музыку, поскольку канализирует взгляд на нее <…>

В «как?» заложено педагогическое начало.

Патентованных рецептов не существует: нет той «техники вопрошания», которую можно было бы применять вне зависимости от ситуации на уроке и личности ученика. <…>

Важно «услышать» и заставить работать любой ответ — в том числе “глупый”, уводящий в сторону, невежливый, неверный, уклончивый; в каждом можно найти что-либо позитивное. Так называемые ошибочные ответы никогда не являются проблемой. Проблема — это охарактеризовать ответ свысока как «ошибочный», что грубо в человеческом ракурсе и близоруко в педагогическом. «Ошибки» же могут, напротив, стать плодотворными, если удается реконструировать, на основе каких предположений, представлений и допущений они возникли.

Прекрасная возможность также — переадресация ответа группе. В счастливые моменты в результате этого может найти воплощение тайная мечта: если между участниками возникает спор, в котором они находят новые ответы и собственные вопросы, учитель становится ненужным [12, 36–37].

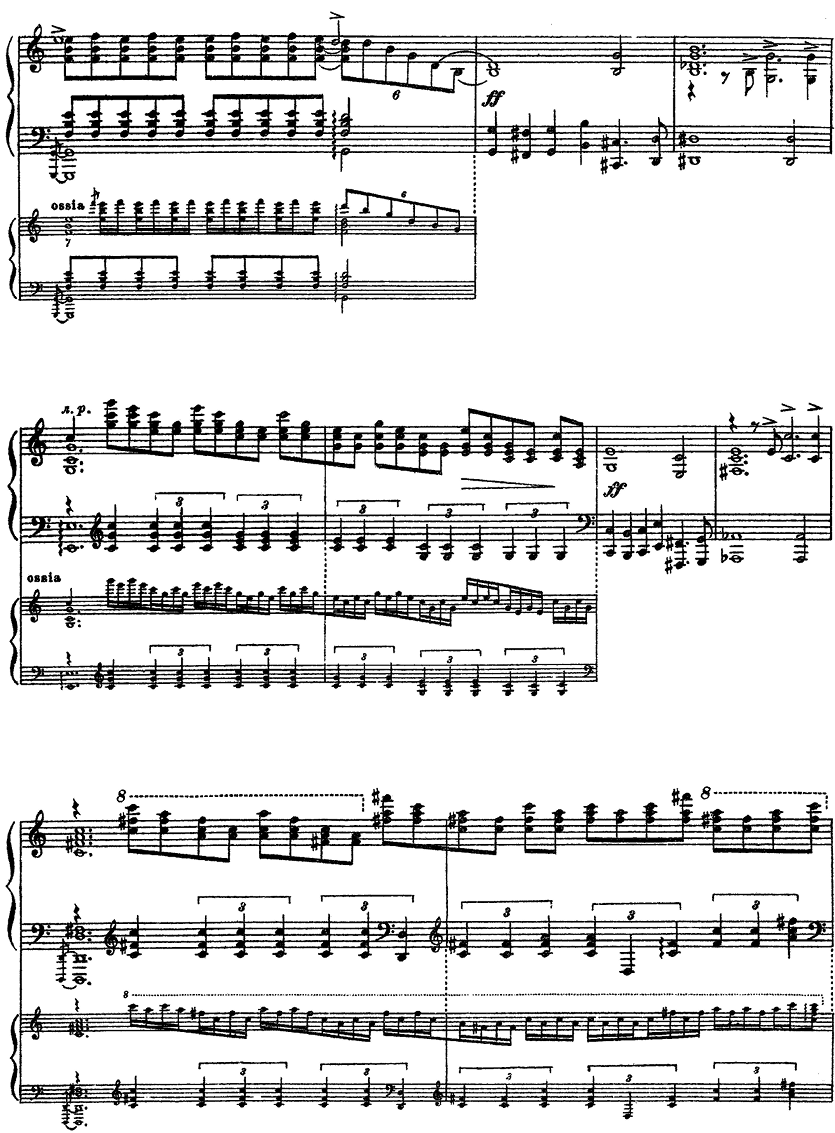

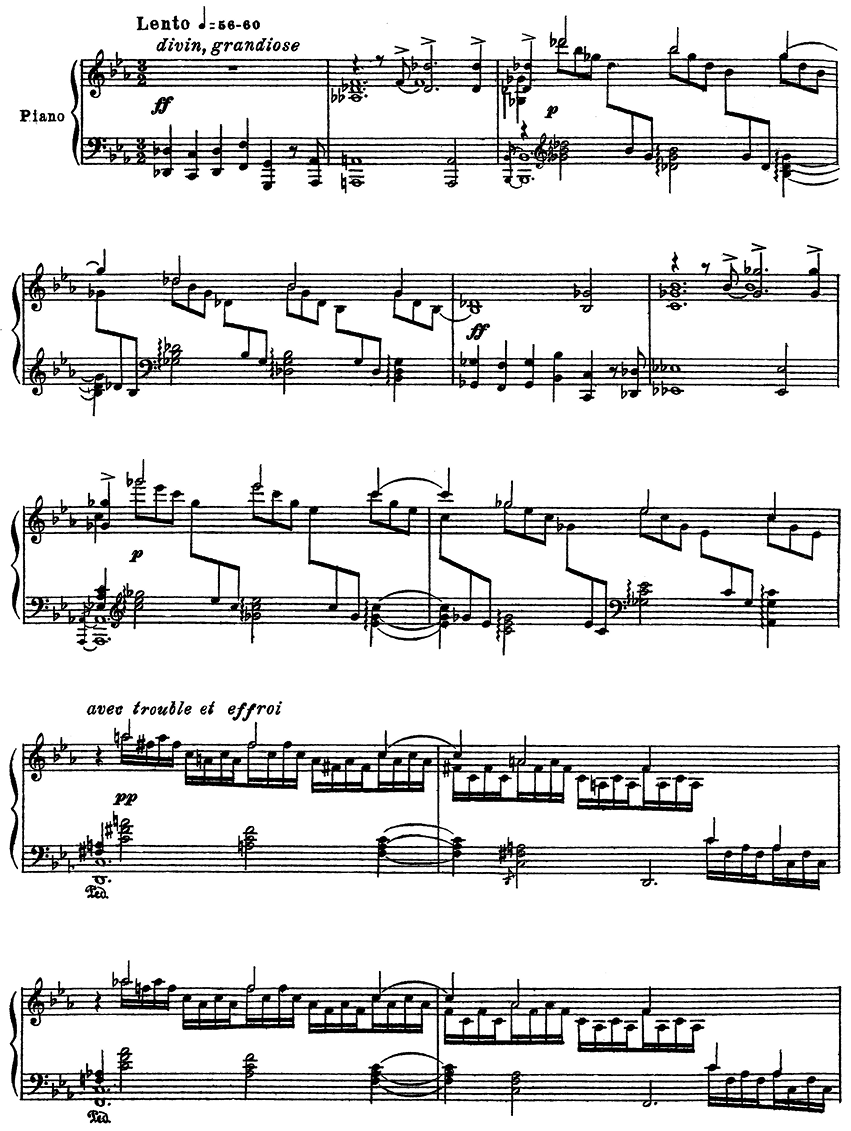

«Педагогически-ориентированный» раздел статьи завершен, и мы возвращаемся из училищного/консерваторского класса в кабинет аналитика. Наш последний пример — финал клавирной сонаты Гайдна Es-dur Hob. XVI:49 (первые 24 такта из общего числа 115 приведены в примере 7).

Пример 7. Й. Гайдн. Соната для фортепиано Es-dur Hob. XVI:49, финал

Example 7. J. Haydn. Piano Sonata in Es-dur Hob. XVI:49, final

Отвлечемся поначалу от мнений — разброс их необычно широк — об этой музыке, а сосредоточимся на тех вопросах, которые она задает аналитику. Начнем с того, что форма здесь не поддается определению с первого взгляда, поскольку не принадлежит к типовым. А это свидетельствует, что неоднозначность формы вызвана определенной композиционной идеей, обнаружение которой всегда представляет специальный интерес для аналитика. Конечно, авторское «в темпе менуэта» побуждает искать здесь сложную трехчастную с трио. Но «в темпе менуэта» и даже «в жанре менуэта» (несомненном в первой теме) не означает «в типичной для менуэта форме»6. Первые 24 такта — обычная простая трехчастная форма из 8 + 8 + 8 тактов. В менуэте затем должно было бы следовать (контрастное) трио, но его нет, а есть еще одна простая трехчастная (8 + 8 + 8) на ином, но неуловимо близком материале. Что это? Если бы дальше мы попадали сразу на последнюю страницу финала, в такты 87–115, где звучат все те же 8 + 8 + 8 тактов менуэта плюс пять тактов коды, то можно было назвать такты 25–48 пусть и необычным, но трио7.

Но следует четырехтактная связка, а затем восемь тактов темы без середины и репризы (такты 49–60). Как известно, подобное сокращение типично для повторных проведений рефрена в рондо. Может быть, это рондо? Тогда следующий, минорный раздел (такты 61–86) прекрасно подходит на роль второго эпизода, а последняя страница — третье, полное проведение рефрена и кода. Но опять-таки: слишком необычен первый эпизод (такты 25–48), вступающий без всякой связки и словно бы перепевающий рефрен. А главное — нигде нет никаких тональных контрастов. Во всех разделах первые периоды завершаются в доминантовой или параллельной тональности (и повторяются); затем следует либо середина и реприза трехчастной формы, завершающаяся тоникой (они тоже повторяются), либо вторая часть простой двухчастной формы (как в тактах 69–77, в них окончание на тонике; при повторении в тактах 78–86 окончание на доминанте для плавного вступления основной темы в такте 87). Можно в этой несколько механистической предопределенности увидеть просто проявление черт «финальности», а можно и более глубокую идею.

Итак, Гайдн помещает между начальной простой трехчастной формой (такты 1–24) и ее возвращением в конце (такты 87–110 плюс пять тактов коды) не один раздел, который мог бы выполнять функцию трио, а два, разделенные сокращенным проведением первой темы. Причем первый из них близок исходной трехчастной, прежде всего тонально, а второй… тоже близок, поскольку отталкивается от минорного варианта темы. Для чего это сделано? Вот главный вопрос, который задает аналитику текст. Наше предположение: в гайдновском финале исследуется противостояние обычных и триольных восьмых.

В первой теме триоли не занимают заметного места, появляясь только в тактах 3 и 6. Но на них (и только на них) строится мелодическая линия в середине. В теме второй трехчастной формы триоли даны не «островками», а сплоченно — в виде впечатляющего пробега вниз в объеме трех октав (такты 29–31). В середине этой формы триоли звучат уже постоянно, причем происходит важное событие: в тактах 37–38 они впервые организуют пульсацию сопровождения. В репризе пробегу триолями вниз отвечает не менее яркий взлет через три октавы триолями и шестнадцатыми (такты 45–46; шестнадцатые появляются здесь единственный раз в финале, о чем будет специально сказано позже).

В третьей, es-moll’ной теме (такты 61–68) триоли звучат в аккомпанементе, занимая место несколько «марионеточного» движения восьмыми в левой руке, всегда сопровождавшего до этого появление первой темы. А следующая далее вторая часть формы строится так, что триоли звучат постоянно, передаваясь из руки в руку. И, конечно, с особенным наслаждением можно наблюдать, как в самом последнем проведении основной темы (такты 103–110) триоли в сопровождении напрочь вытесняют исходные восьмые, подтверждая, что опыт, обретенный темой в обоих средних разделах, не остался втуне. Здесь и становится очевидным, почему Гайдн дал между первой трехчастной формой и ее репризой в конце финала (с обогащенным триолями сопровождением) не один раздел, а два. Каждый из этих двух разделов по отдельности был бы слишком краток для того, чтобы обеспечить необратимость вытеснения обычных восьмых триолями. Если представить себе, что музыка переходит от такта 48 непосредственно к такту 87, то «энергии накопления» триольности было бы явно недостаточно, чтобы итог формы в целом (триоли в тактах 103–115) представал логичным. А если перейти от такта 24 сразу к такту 61, то слишком внезапной выглядела бы «шубертовская» фантазийность минорного раздела.

Отмеченное «накопление триольности» проявляется в цикле не единожды — именно поэтому оно имеет право на существование в качестве гипотезы конструктивной идеи, руководившей постройкой формы финала. Перекличка развития es-moll’ной темы с b-moll’ным эпизодом второй части сонаты очевидна. Близость последнего жанру клавирной фантазии в духе К. Ф. Э. Баха и Моцарта накладывает отпечаток на все богато инкрустированное мелизматикой Adagio e cantabile. При всей простоте схемы, лежащей в ее основе (в сегодняшней терминологии это сложная трехчастная форма с эпизодом), вторая часть сонаты воспринимается благодаря варьированным переизложениям материала как широко развернутый инструментальный монолог фантазийного склада, насыщенный риторическими восклицаниями и паузами, регистровыми перебросами или пассажами через всю клавиатуру (в буквальном смысле: от F¹ до f³, то есть от одного до другого крайнего тона тогдашнего клавира; см., например, грань тактов 75 и 76 с последующим восходящим пассажем).

Однако фантазийное начало впервые появляется не здесь, а имеет истоком те же только что перечисленные средства, которые спорадически уже применялись во всех разделах первого Allegro сонаты, придавая его замечательной по логической строгости форме оттенок «нелинейности» в развитии. Если же добавить к сказанному, что триоли в первой части сонаты практически отсутствуют (триоль в мелодическом «речитативе» без сопровождения перед кадансом в первой побочной теме — см. в экспозиции такт 40, в репризе такт 170 — играет чисто вспомогательную роль), приобретая особый вес в последующих частях, то параллелизм процессов «накопления фантазийности» и «накопления триольности» становится очевидным.

Таким выводом мог бы завершить аналитик свой диалог с музыкой, лежащей перед ним в виде нотного текста. Но как можно не принять во внимание высказывания иных интерпретаторов об этой сонате? Вот тут ему пришлось бы столкнуться с неожиданностью. Уже упоминался большой разброс мнений: от сугубо восторженных у Л. Новака [4, 325–326] и К. Гайрингера [9, 377–378] до весьма скептических, формулировки которых могут вызвать у аналитика досаду или недоумение. Так, у Ю. Кремлёва можно прочесть: «Рондовый финал сонаты (в жанре менуэта) внезапно освобождает (очень по-гайдновски!) от предшествовавших эмоциональных углублений. Он попросту жизнерадостен и остроумен» [2, 40]. Х. Ч. Роббинс Лэндон и Д. Уин, сравнивая Сонату Es-dur с особенно высоко оцененной ими предыдущей сонатой C-dur Hob. XVI:48, приходят к выводу, что Es-durʼная «также содержит много тонкостей, но без того же единства цели и оформления; особенно разочаровывает финал» [16, 206]. Л. Финшер считает, что финальное Tempo di Minuetto «после двух столь значительных частей, вероятно, слишком коротко и просто» [7, 439]. Х. Хайн оценивает его форму по-своему: «В финальном вариационном рондо рефреном служит стилизованная менуэтная тема с аккомпанементом в духе тикающих часов» [10, 409]. С последним автором, вероятно, согласился бы В. Софроницкий, допускавший, по свидетельству его ученика В. Орловского, «многовариантность прочтения смысловой концепции финала той же гайдновской сонаты. Здесь он находил и признаки элегантности, свойственные природе менуэта вообще, и присутствие доброго юмора, характерного для финала этой сонаты, и наличие “картинности” как проявления внешних форм отражения в музыке живого содержательного начала» [2, 105–106].

Ну, это понятно: какой же «папаша Гайдн» без «доброго юмора» и «живого содержательного начала»? Неожиданность же, подстерегающая аналитика, заключена в другом: практически все авторы упоминают особенность работы композитора над этой сонатой — первая часть и финал были готовы в 1789 году, а когда представился повод посвятить сонату Марианне фон Генцингер, Гайдн написал в июне 1790 года среднюю часть — Adagio e cantabile8. Это означает, однако, что столь логично выстроенный аналитиком процесс «накопления фантазийности» имел в реальности лишь исходную точку в первом Allegro, но не имел конечной (поскольку в менуэте фантазийность слышна только при сравнении с Adagio), а процесс «накопления триольности» имел лишь конечную, поскольку в первой части триолей нет. Они еще не были процессами, и для того, чтобы прочертить между начальными и конечными точками две логические линии, потребовалось колоссальное композиторское мастерство.

Гайдн поступает следующим образом: в мелизматику, украшающую проведение основной темы второй части с ее повторениями и отталкивающуюся от речитативных «соло» верхнего голоса в первой части, исподволь вводятся триоли. Кульминация триольного начала наступает в ориентированном на жанр клавирной фантазии минорном эпизоде (такты 57–75), смысл которого состоит в протягивании нитей к минорному эпизоду финала, а в репризе триольная мелизматика постепенно сходит на нет. Таким образом, в эпизоде кульминация триольности совпадает с кульминацией фантазийности. И далее в финале триольность как явление структурного уровня выступает «от лица» фантазийности как явления содержательного уровня. Потому и воспринимается последнее проведение темы финала как освобождение от навязанной механистичности (вспомним слова о «тикающих часах» в сопровождении темы менуэта), потому и не вызывает вопросов традиционное исполнение forte двух заключительных аккордов (у автора динамическое указание отсутствует). «Вот так!» — слышится в них.

Нельзя не обратить внимания на перекличку не допускающей возражений автентичности этих двух аккордов с двумя завершающими тактами первой части (см. пример 8). Вот как характеризует их Ю. Кремлёв: «Конец первой части Сорок девятой сонаты любопытен тем, что последний аккорд тоники дан в мелодическом положении терции, что создает несколько неустойчивую в ладовом плане интонацию (смысл ее — широкий вздох, восклицание за пределами обязательного основного тона, и это освобождение от “ритуала” очень многозначительно!)» [2, 39]. Разумеется, никакой неустойчивости «в ладовом плане» здесь нет: мелодическое положение терции в последнем аккорде вызвано необходимостью разрешить, пусть и в ином регистре, септиму D₇, которую невозможно было разрешить в левой руке (терция звучала бы слабо, дециму es–g одной рукой не взять). Но Кремлёв прав — именно мечта об «освобождении» звучит в этом великолепном мелодическом взлете. Его отблеск — это упоминавшиеся такты 45–46 финала, где единственный раз использованы шестнадцатые, причем именно в той регистровой позиции, что и в заключении первой части.

Пример 8. Й. Гайдн. Соната Es-dur Hob. XVI:49. Первая часть, заключительные такты; третья часть, такты 44–48

Example 8. J. Haydn. Sonata for Piano in Es-dur Hob. XVI:49. 1st Movement, closing measures; 3rd movement, measures 44–48

Но самой неожиданной находкой Гайдна можно считать его решение дописать в июне 1790 года к имевшимся первой части в размере 3/4 и финалу в размере 3/4 среднюю часть в том же размере! Как автор клавирных сонат, в особенности поздних, Гайдн — смелый экспериментатор, избегающий исхоженных путей и поражающий своей свободой исполнителя (и аналитика). Широко известен пример тонального плана сонаты Hob. XVI:52: Es-dur — E-dur — Es-dur; менее известен случай редкого выбора форм в двухчастной сонате Hob. XVI:42: вариационный цикл в D-dur и еще один вариационный цикл в D-dur9. А Соната Hob. XVI:49 осталась единственным среди «канонического» состава всех классических сонат (52 гайдновских, 18 моцартовских, 32 бетховенских) примером трехчастного цикла, где все части написаны в трехчетвертном размере10. Здесь, вероятно, находится тот предел, когда аналитику в «состязании» с композитором не может помочь никакая отточеннейшая аналитическая техника: вопрос «почему все три части написаны в размере 3/4?» вынужденно остается без ответа. «Музыка знает больше нас»…

Список источников

- Бобровский В. П. О переменности функций музыкальной формы. М. : Музыка, 1970. 227 с.

- Как исполнять Гайдна / сост. А. М. Меркулов. М. : Классика-XXI, 2007. 204 с.

- Климовицкий А. И. От автора // А. И. Климовицкий. Слух композитора. Память культуры. СПб. : Издательство имени Н. И. Новикова, 2022. С. 7–13.

- Новак Л. Йозеф Гайдн: Жизнь, творчество, историческое значение. М. : Музыка, 1973. 446 с.

- Пастернак Б. Люди и положения. Автобиографический очерк // Борис Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. Том четвертый. М. : Художественная литература, 1991. С. 296–346.

- Edler A. Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil 2: Von 1750 bis 1830 (Handbuch der musikalischen Gattungen / hg. von Siegfried Mauser. Bd. 7, 2). Laaber : Laaber, 2003. 384 S.

- Finscher L. Joseph Haydn und seine Zeit. Laaber : Laaber, 2000. 558 S.

- Fladt H. Analyse und Interpretation. Anmerkungen / Anregungen // Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie 2/1 (2005). S. 171–177. https://doi.org/10.31751/467.

- Geiringer K. Joseph Haydn: Der schöpferische Werdegang eines Meisters der Klassik. Erweiterte Neuausgabe. Mainz : Schott, 2009. 555 S.

- Hein H. Klaviersonaten // Das Haydn-Lexikon / hg. von A. Raab, Ch. Siegert und W. Steinbeck. Laaber : Laaber, 2010. S. 395–411.

- Hinrichsen H.-J. Beethoven: Die Klaviersonaten. Kassel : Bärenreiter, 2013. 464 S.

- Kühn C. Musiktheorie unterrichten. Musik vermitteln. Erfahrungen — Ideen — Methoden. Kassel : Bärenreiter, 2006. 249 S.

- Landon Ch. Vorwort // Joseph Haydn. Sämtliche Klaviersonaten. Nach Autographen, Abschriften und Erstdrucken / hg. von Christa Landon. Bd. 3. Wien : Wiener Urtext Edition, 1964. S. IV–XII.

- Mauser S. Beethovens Klaviersonaten: Ein musikalischer Werkführer. München : Verlag C. H. Beck, 2001. 160 S.

- Naumovich S. Von direkten und indirekten Fragen beim Analyseunterricht // Musiktheorie 18 (2003). Hf. 3. S. 357–360.

- Robbins Landon H. Ch., Wyn D. Haydn: His Life und Music. London : Thames and Hudson, 1988. 383 p.

- Riemann H. Ludwig van Beethovens sämtliche Klavier-Solosonaten. Ästhetische und formal-technische Analyse mit historischen Notizen. 2. Teil: Sonate XIV–XXVI. Berlin : Max Hesses Verlag, ²1919. 520 S.

- Schick H. Auf der Suche nach neuen Wegen. Die Klaviersonaten op. 14 bis op. 31 // Beethovens Klavierwerke / hg. von Н. Hein und W. Steinbeck. Laaber : Laaber, 2012. S. 95–160.

- Shapiro J., Drake K. 3 Klaviersonaten G-Dur, d-Moll „Sturmsonate“ und Es-Dur op. 31 // Beethoven: Interpretationen seiner Werke / hg. von А. Riethmüller, С. Dahlhaus und А. L. Ringer. Bd. 1. Laaber : Laaber, 1994. S. 250–263.

- Steinbeck W. Menuett // Das Haydn-Lexikon / hg. von А. Raab, Сh. Siegert und W. Steinbeck. Laaber : Laaber, 2010. S. 499–503.

- Uhde J. Beethovens Klaviermusik III: Sonaten 16–32. Stuttgart : Philipp Reclam jun., 41991. 631 S.

- Werbeck W. Die Klaviersonaten // Beethoven-Handbuch / hg. von S. Hiemke. Kassel, Stuttgart und Weimar : Bärenreiter und J. B. Metzler, 2009. S. 320–403.

Комментировать