Польский симфонизм второй половины ХХ столетия: Хенрик Миколай Гурецкий. Кшиштоф Пендерецкий

Польский симфонизм второй половины ХХ столетия: Хенрик Миколай Гурецкий. Кшиштоф Пендерецкий

Польский симфонизм — явление с мощными историческими корнями; подлинного своего расцвета он достиг, однако, во второй половине ХХ столетия 1. Три польских композитора внесли наиболее значительный вклад в развитие жанра симфонии: Витольд Лютославский (1913–1994) 2, Кшиштоф Пендерецкий (1933–2020) и Хенрик Миколай Гурецкий (1933–2010) 3.

Наибольшую популярность получило симфоническое творчество Пендерецкого. Его эмоционально открытая музыка более доступна восприятию слушателя, нежели утонченные, изысканно-рафинированные сочинения Лютославского, хотя последний был более значительным новатором в области симфонизма. Лютославский получал немало заказов из стран Западной Европы и США, но количество подобных заказов Пендерецкому попросту зашкаливает. Этому поляку поручали сочинения по случаю судьбоносных событий и важнейших вех в истории разных стран, таких как 25-летие создания ООН, 200-летие провозглашения независимости США, 200-летие принятия Декларации прав человека и гражданина во Франции, 1200-летие кафедрального собора в Зальцбурге, 3000-летие Иерусалима.

Иначе складывались отношения с Западом у Гурецкого. Лишь немногие его произведения в шестидесятые и семидесятые годы были написаны по заказу, однако к их числу принадлежат самые важные оркестровые опусы композитора: «Рефрен» (премьера состоялась в Женеве в 1965 году, в честь столетия Международного союза телекоммуникации), Вторая (1972, по заказу Фонда Костюшко в Нью-Йорке) и Третья (1976, по заказу Южно-Германского радио, Баден-Баден) симфонии. Произведения польских композиторов второй половины XX века дают обильную пищу для размышлений о судьбе жанра симфонии. Обращение к этому музыкальному материалу позволяет расширить пространство музыковедческих идей и уточнить некоторые концептуальные положения теории симфонизма.

Сложное и дискуссионное понятие симфонизма имеет не только общеэстетические, но и чисто музыкальные аспекты. Как известно, в научный обиход его ввел Борис Асафьев. Впоследствии в трудах отечественных музыковедов (В. П. Бобровского, В. А. Цуккермана, Л. А. Мазеля, М. Г. Арановского, М. Е. Тараканова, Е. В. Назайкинского и других) это понятие трактовалось по-разному 4. Важно подчеркнуть, что термины «симфонизм» и «симфоническая драматургия» распространены главным образом в отечественном музыкознании. В трудах западных исследователей можно встретить такие понятия, как «symphonic thinking» («симфоническое мышление») и «orchestral thinking» («оркестровое мышление»), однако при рассмотрении оркестрового творчества того или иного композитора зарубежные авторы, как правило, ограничиваются анализом строения формы и характеристикой музыкального языка. Тем самым они упускают из вида нечто очень существенное.

Самые крупные исследования симфонизма XX века принадлежат М. Г. Арановскому [1; 2]. Опираясь в основном на отечественный материал, ученый обращает внимание на крайне динамичный, во многом даже болезненный процесс эволюции жанра симфонии в ХХ веке — «нарастающую атаку на большой симфонизм» [2, 360], перестройку симфонического цикла: изменение количества и порядка следования частей, их внутренней структуры; отказ от сонатной формы — незыблемого столпа классической и романтической симфонии, обязательного элемента жанра на протяжении почти 200 лет. Возникают разного рода миксты, в которых симфония соединяется то с концертом (Четвертая симфония Шимановского), то с кантатой (Третья симфония Шимановского, Седьмая Пендерецкого), то с вокальным циклом (Восьмая Пендерецкого, Третья Гурецкого). Все чаще «симфонией именуются произведения, утратившие какие-либо связи с ее типологическими чертами» [2, 360]. Рассматривая классическую симфонию как концепцию Человека, Арановский справедливо утверждает, апеллируя в первую очередь к симфониям Шостаковича, что в ХХ веке «равновесие граней симфонической концепции оказывается резко нарушенным — смещенным в сторону преобладания действия и рефлексии над всеми остальными аспектами человеческого бытия» [1, 38]. Исследователь приходит к выводу, что при сохранении бинарной оппозиции «homo agens — homo meditans» в архетипическом слое первичных семантических функций симфония сохраняет свою идентичность, в противном случае она ее утрачивает [2, 360].

Изучение польской музыки второй половины ХХ столетия вносит в эти построения свои коррективы, доказывая, что симфония как жанр способна существовать и без бинарной оппозиции. Ярким примером может служить «Симфония печальных песен» Гурецкого, в которой композитор ограничился обращением лишь к одной семантической сфере (homo meditans) и при этом, находясь в поиске принципиальной альтернативы жанровому канону, создал масштабное полотно, глубокую и проникновенную элегию, в которой гуманизм возведен на вершину бытия.

Катастрофичность истории ХХ века обусловила поиски новых, более сильных средств музыкальной выразительности, использование которых оказало существенное воздействие на структуру и форму произведений, стимулировало отход от традиции в сторону индивидуальных проектов. Применение авангардных техник композиции заметно усложняло восприятие оркестровой музыки. По-видимому, всестороннее обновление музыкального языка мешало прочесть содержательную концепцию произведений. Так, Вторую симфонию Лютославского Арановский считал сочинением абстрактным, замкнутым «в рамках жизни звука»; по мнению исследователя, польский композитор создает не симфонии, а «своеобразные аналоги жанра» [2, 364]. Этот индивидуальный проект, отмеченный масштабным применением метода «ограниченной алеаторики», трудно осмыслить без подготовки. Сегодня его жанровую природу хочется определить по-иному. Вместе с тем предложенный Арановским термин «постсимфония» можно использовать по отношению к оркестровым пьесам («симфониям», согласно авторскому обозначению), представляющим собой игру с новыми, экспериментальными звучаниями в чистом виде.

Парадокс Хенрика Миколая Гурецкого. О великом и вечном «простыми словами»

Уже в ранних опусах Хенрика Гурецкого (Фортепианный концерт, 1954–1955; Соната для двух скрипок, 1957) выявились устойчивые и узнаваемые черты его стиля: склонность к резким, даже преувеличенным контрастам (фактурным, гармоническим, динамическим); невероятная ритмическая энергетика; продуманное сопоставление диаметрально противоположных образов — агрессии и предельного спокойствия. Кумирами молодого композитора были Шимановский и Барток.

Лаконичная и лапидарная манера письма Гурецкого вскоре вызвала параллели с музыкой американских минималистов, Гии Канчели и Арво Пярта. Некоторое сходство можно усмотреть, однако сути искусства Гурецкого эти параллели не затрагивают. Да и сам польский мастер в числе «родственных душ» упоминает другие имена, а именно Оливье Мессиана и Чарлза Айвза. Композитор живо интересовался творчеством классиков (Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт), у которых также постигал секреты ремесла (см. об этом в [17]).

Организация Международного фестиваля современной музыки «Варшавская осень» (1956) создала предпосылки для воздействия авангардистских идей на музыку польских композиторов, в том числе Гурецкого. Эстетика неоклассицизма, привитая молодому композитору его учителем Болеславом Шабельским (1896–1979), перерождается в жестко-агрессивный витализм, усвоение новых композиторских техник совмещается с интересом к народной и старопольской музыке — фольклору курпёвского региона, народным религиозным песням, известным со времен Средневековья, — все это постепенно синтезировалось в новой стилевой парадигме Гурецкого. Одновременно композитор сочинял музыку авангардистского толка, используя свободную сериальную технику, пуантилизм.

Первая симфония «1959» для струнного оркестра и ударных ор. 14, посвященная Шабельскому, знаменовала обращение композитора к новейшим методам письма. Вскоре после премьеры на «Варшавской осени» произведение было исполнено в Дармштадте под управлением Михаэля Гилена, а в 1961 году удостоено первой премии на Биеннале молодых композиторов ЮНЕСКО в Париже.

Четыре части произведения — «Начинательная молитва» («Inwokacja»), «Антифон», «Хорал» и «Лауда» — составляют пуантилистическую композицию, созданную преимущественно с помощью сериального метода. Велика роль ударных инструментов как с определенной, так и с неопределенной высотой звучания. Разделы, в которых музыкальный материал развертывается в основном горизонтально, на протяжении всех частей чередуются с разделами, в которых преобладают вертикальные структуры. При этом музыка Гурецкого витальна — в ней можно услышать настоящую бурю чувств; присутствуют аллюзии на религиозную музыку и фольклор, что впоследствии стало одной из отличительных черт его стиля 5.

Поиски новых тембров и работа с упомянутой фактурной оппозицией достигают своей кульминации в «Scontri» («Столкновениях» ор. 17, 1960) — произведении, построенном на столкновениях звуковых комплексов вертикального и горизонтального свойства. Так Гурецкий вливается в модный тренд сонористики, определившей на какое-то время лицо «польской композиторской школы» 6. В немногих чисто сонористических опусах Гурецкий испытывает выразительные возможности нового музыкального материала. Им присущи «футуристическая энергия» и «вулканический характер экспрессии» [17, 50, 51] .

«Рефрен» (ор. 21, 1965) — первое сочинение композитора, прозвучавшее на Западе, — относится к периоду его творчества, который К. Дроба назвал «редуцированным», основанным на предельном уменьшении числа привлеченных музыкальных элементов [9]. В «Рефрене» впервые использованы некоторые характерные для музыки Гурецкого приемы: острый контраст между агрессивными и созерцательными образами; остинато, повторы, медленное развертывание мелодии и гармонии; тяготение к целотоновости; преобладание узких мелодических интервалов; зеркальное строение формы, основанной на простой логике чередований, и прочее. Существенную роль играет «кластерный конструктивизм» (К. Дроба); в «Рефрене» можно выделить три вида кластеров: целотоновые, полутоновые и диатонические, включающие все ступени избранного лада.

Пожалуй, именно в это время обозначилась яркая индивидуальность Гурецкого, сложилось «бескомпромиссное равновесие между техникой и экспрессией» [17, 78]. Композитор стремится максимально раскрыть выразительные качества заведомо ограниченного материала с помощью средств необычных, удивляющих и, казалось бы, не вяжущихся с его исходной простотой. Монументальные формы и масштабные исполнительские составы парадоксально сочетаются с редуцированными, даже «убогими» (К. Дроба) элементами музыкального языка, и в этом состоит своеобразие музыки Гурецкого. Постепенно дистанцировавшись от идей авангарда, композитор продолжал прибегать к некоторым его приемам и в дальнейшем своем творчестве.

О сочинениях шестидесятых и начала семидесятых годов композитор говорил: «Удивительно, что я писал некоторые произведения, самым тесным образом связанные с польским Возрождением, находясь в то же самое время в кульминационном пункте своего экспериментального периода» (цит. по [17, 83]). Все большее значение в этот период приобретают для него фольклорные, народно-религиозные и старопольские источники. Интерес к старине, как говорится, «носился в воздухе» («Страсти по Луке» Пендерецкого, 1965; «Богородица», 1975, и многие последующие опусы Войцеха Киляра). Гурецкий также пишет целый ряд «сакральных» произведений, в которых модальные лады сочетаются с квартовой гармонией, а структура приближается к народной песне 7. Типичным становится постепенное «накопление» голосов, достигающих мощного звукового массива («Три произведения»). Этот не слишком сложный прием музыкант использовал неоднократно, что способствовало созданию особого «темного», сумрачного колорита, совершенно уникального по звучанию — одного из опознавательных знаков неповторимого стиля Гурецкого.

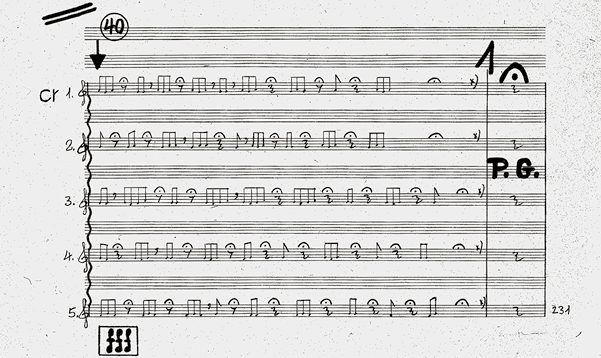

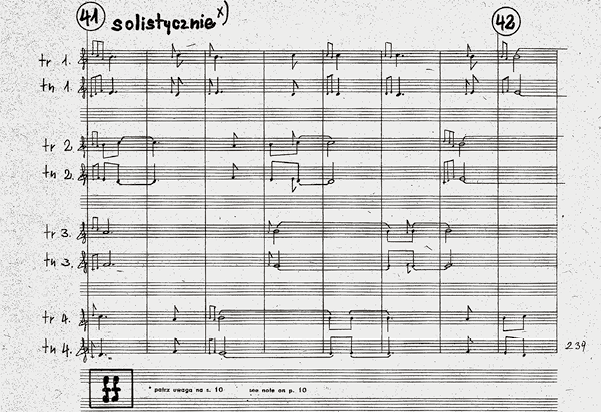

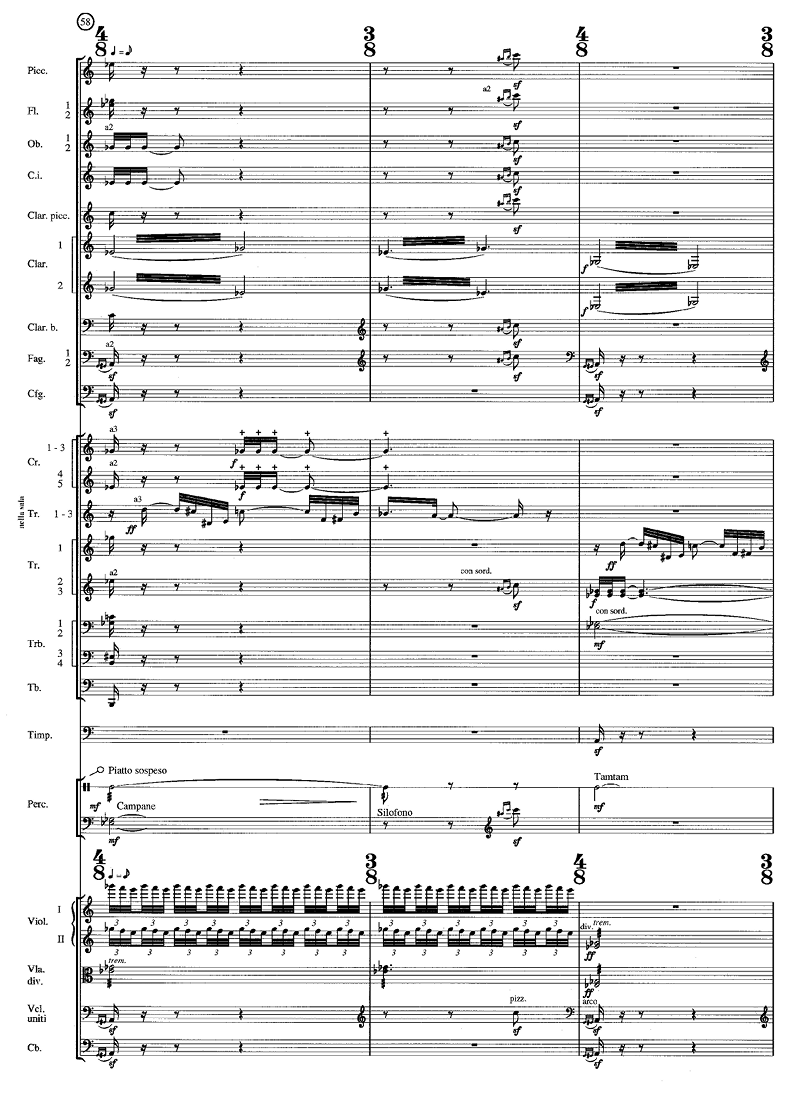

Во всех перечисленных сочинениях наблюдается органическое единство народного и религиозного начал, свойственное мироощущению Гурецкого. Так, в основе «Старопольской музыки» лежат два источника: органум «Benedicamus Domino» из анонимного Кларисского антифонария (около 1300) и кантус фирмус из мотета Вацлава из Шамотул (1556). Архаичные мелодии узкого диапазона вводятся в контекст сонорной гармонии, соприкасаются с техникой мобильных структур. При этом материал трактуется статично, а основу развития составляет фактурное и динамическое crescendo 8. В одном из разделов сочинения (см. пример 1) сочетаются два вида «убогой» фактуры: сначала пять валторн исполняют алеаторный фрагмент — комплекс из трех звуков, изложение которых по горизонтали напоминает мордент; после генеральной паузы звучит метризованный музыкальный материал — неполный диатонический («белый») кластер с лаконичным мотивом у труб и тромбонов, усложненным форшлагами. Контрастные образы не соприкасаются, но их чередование приводит к пространственной экспансии темы хорала, превращающейся в финале произведения в мощный гимн.

Пример 1. Х. М. Гурецкий. «Старопольская музыка»

Example 1. H. M. Górecki. «Muzyka Staropolska»

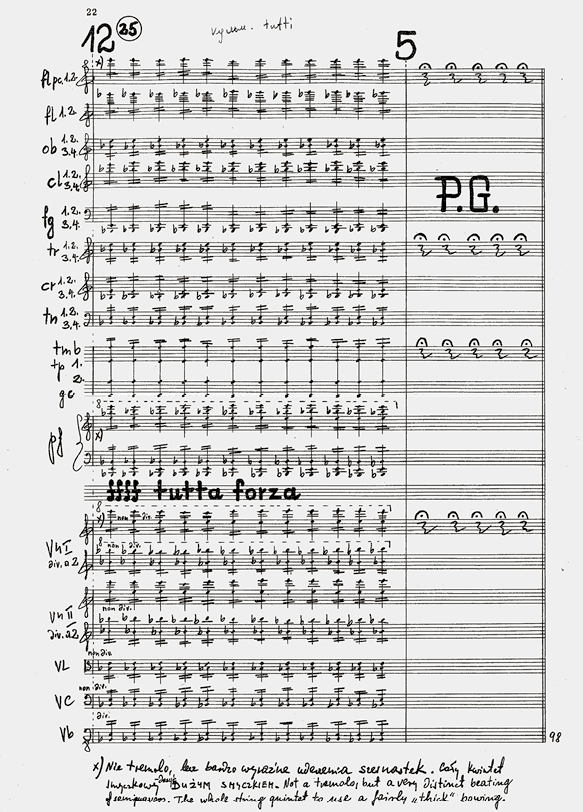

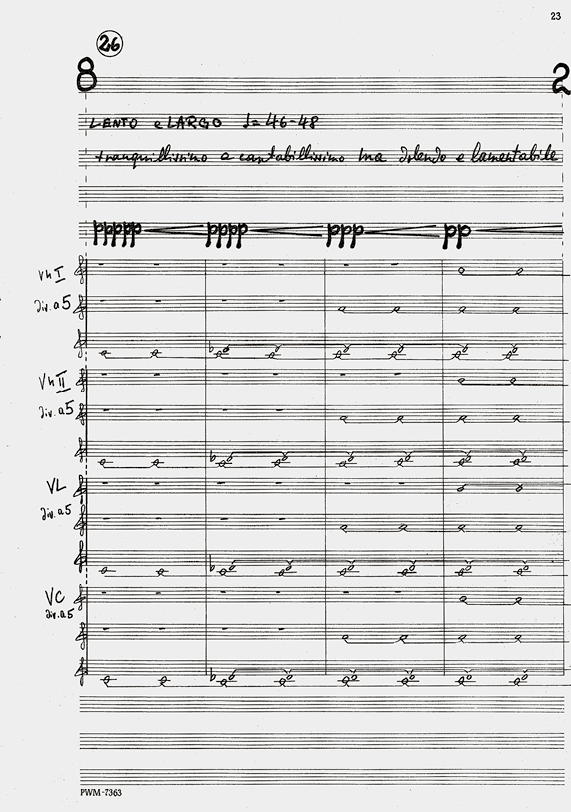

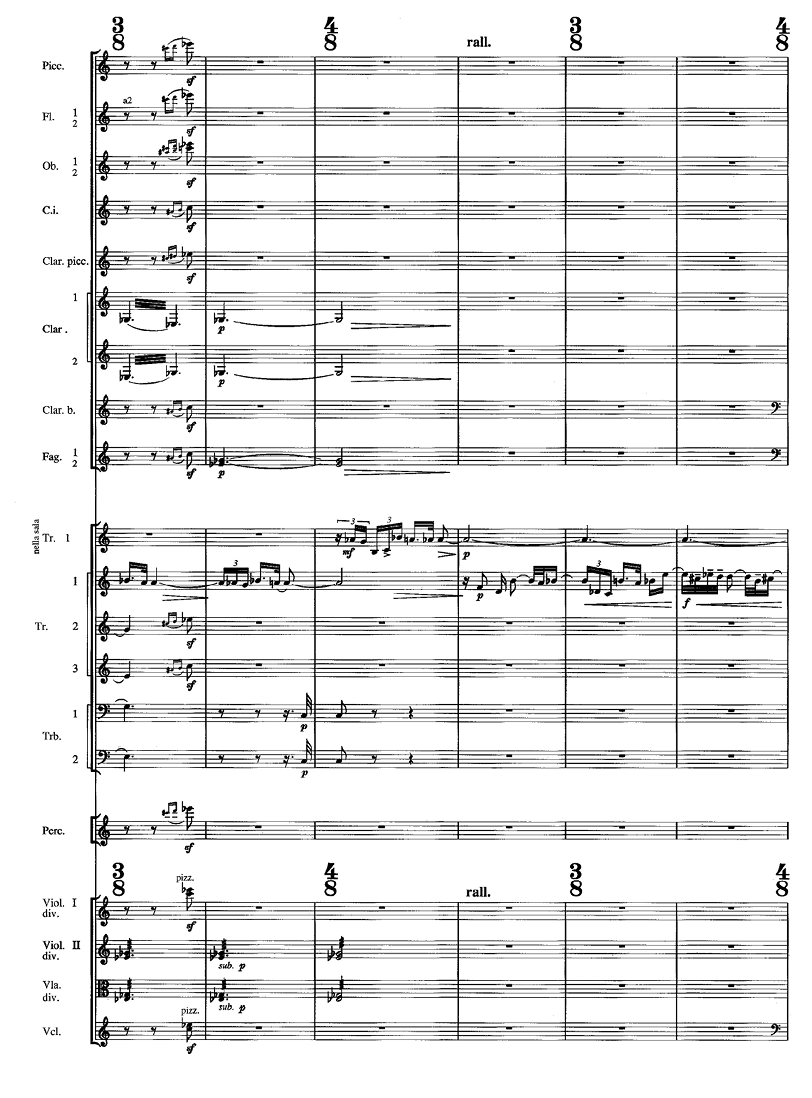

Аналогично выстроена и драматургия «Ad Matrem», но здесь до крайнего предела обострен контраст жестко-агрессивного и нежно-лирического образов, вновь следующих друг за другом через генеральную паузу (см. пример 2 9). Обращают на себя внимание прежде всего контрасты темпов и динамики, а также сменяющие друг друга выразительные ремарки; от цифры 24 L’istesso tempo ( q = 66–69–72): ma ritmico — marcatissimo — energico — furioso — con massima passione e grande tensione; в кульминационный момент (цифра 25) — ffff tutta forza, и после генеральной паузы (цифра 26) Lento e Largo ( q = 46–48): tranquillissimo a cantabillissimo ma dolente e lamentabile, динамика от ppppp. Первый фрагмент исполняется в предельно быстром темпе; согласно ремарке композитора, созвучия, заполняющие огромный диапазон, следует играть не tremolo, но с помощью отчетливых ударов шестнадцатыми. Второй представлен протяженными длительностями (целые ноты, связанные с помощью лиг) в низком регистре; от унисона начинается неспешный процесс выстраивания терпкого созвучия, предваряющий соло сопрано.

Пример 2. Х. М. Гурецкий. «Ad Matrem»

Example 2. H. M. Górecki. «Ad Matrem»

Описанные выше стилевые тенденции подготовили создание Второй симфонии «Коперниковой» для сопрано и баритона соло, смешанного хора и оркестра (четверного состава; ор. 31, 1972) — сочинения, в котором композитор вновь соединяет очень сложное с очень простым. Это сопряжение наблюдается на разных уровнях: монументальная форма и ее достаточно элементарная структура; грандиозный замысел (открытие Коперником гелиоцентрической системы мира) воплощен предельно ограниченными музыкальными средствами. Характерные для музыкальной драматургии Гурецкого антитезы связаны в данном случае с парами образов: земля — небо, мрак — свет, Земля — Солнце [16]. Использованы тексты псалмов 145 и 135, а также первой книги трактата великого астронома «Об обращении небесных тел» (его главный тезис о вращении Земли вокруг Солнца).

Сочинение Гурецкого примечательно трактовкой звукового пространства, оказывающего на слушателя прямо-таки физическое воздействие. Противоположение очень низких и предельно высоких звучностей воспринимается как контраст «тяжелого и легкого», «темного и светлого», «пронзительного и глухого». Открытие Коперника произвело кардинальный переворот в мышлении его времени, но для самого астронома, человека верующего, оно явилось трагедией. Эта двойственность в восприятии теории великого ученого и стала главной темой симфонии для религиозного композитора Гурецкого — такое решение подсказал ему кинорежиссер Кшиштоф Занусси. В произведение включены латинские тексты из псалмов антифонария монастыря Божегробовцев из Мехува 10. В них подчеркнута роль Бога, создателя всего сущего [11, 45].

Обращает на себя внимание необыкновенная мощь оркестрового звучания. Симфония открывается буквально оглушающей слушателя звуковой «стеной» — «гигантскими орбитальными наслоениями форм» (цит. по [17, 75]) и гармонических массивов (шестиоктавный целотоновый аккорд), сопровождаемых яростными взрывами перкуссии. Далее следует типичная для композитора игра острейших контрастов лирики (диатоническая модальность) и агрессии (хроматическая гармония, целотоновость, кластеры, элементы алеаторики). Действие разворачивается крайне медленно, «увязая» в повторах. Зачарованность повтором, крайне медленное изменение качества звучания, статуарность образов ведут к утере ощущения реального времени. Время для Гурецкого — категория, соотнесенная с вечностью, символ духовного мира. С этими представлениями композитор приступает к созданию следующего симфонического произведения.

В «Симфонии печальных песен» (Третья симфония) для соло сопрано и оркестра (ор. 36, 1976) композитор отказывается от бинарности как одного из основополагающих признаков жанра в его историческом развитии. Три части сочинения выдержаны в медленных темпах; также Гурецкий подробно разъясняет характер выразительности: 1. LENTO, sostenuto tranquillo ma cantabile; 2. LENTO e LARGO, tranquillissimo — cantabilissimo — dolcissimo — legatissimo; 3. LENTO, cantabile — semplice.

Подобного прецедента — еще одной симфонии, состоящей исключительно из медленных частей, — в музыке ХХ века автору статьи найти не удалось. Произведение длится чуть менее часа, и за это время слушатель погружается в состояние транса, из которого трудно выйти даже после окончания звучания, настолько сложно оказывается осознать себя в иной реальности. В этом и состоит магия музыки Гурецкого, автора уникального опыта в истории жанра.

За первым исполнением 4 апреля 1977 года на Международном фестивале современного искусства в Руайане последовала премьера симфонии на «Варшавской осени», вызвавшая бурные дискуссии. В повестке дня вновь появилась стержневая проблема искусства Гурецкого — столкновение категорий сложного и простого: общечеловеческое содержание и «примитивные» средства его воплощения, то, что К. Дроба называет «парадоксом формы», приводя слова Шиллера о форме, которая «отрицает материал» [8]. Сторонники симфонии причисляли ее к шедеврам, отмечая, что национально окрашенному элегическому образу нельзя отказать в силе экспрессии несмотря на «экстремальное опрощение музыкального материала и конструктивного элемента произведения». Противники упрекали Гурецкого в монотонности, в нарочитом обнажении содержания: по их мнению, вследствие сведения выразительных средств к минимуму эмоциональные переживания в его музыке предстают почти «нагими», «абсурдными» (см. [22]).

Несмотря на кажущуюся простоту симфонии Гурецкий долго и мучительно сочинял свое произведение, выстраивая его драматургическую модель. Начал с поиска текстов. По просьбе композитора известный фольклорист и этнограф Адольф Дыгач прислал четыре песни, одна из которых — плач матери по погибшему сыну (убитому во время одного из силезских восстаний 1919–1921 годов) — Гурецкому чрезвычайно понравилась. Позднее композитор говорил об этой песне, ставшей основой третьей части: «По моему ощущению, это изумительный поэтический текст. Не уверен, чтобы “профессионал” смог бы из этих простых и лапидарных слов выстроить столь впечатляющее целое. Ведь это не грусть, не отчаяние, не заламывание рук <…> это лишь безграничная скорбь» [11, 46].

Для написания Третьей симфонии, в отличие от сочинений авангардного характера, тексты имели первостепенное значение. Так, в поисках текста для второй части Гурецкий прочитал книгу о тюрьме Гестапо, в которую был превращен курортный пансионат в Закопане (см. об этом в [10]). После войны в пыточном подвале на стенах обнаружили надписи узников, из которых композитор выбрал одну — обращение 18-летней Хелены Ванды Блажусяк из гуральского села Шчавницы, к матери и к Богородице: «O Mamo, nie płacz, nie — Niebios Przeczysta Królowo, Ty zawsze wspieraj mnie» («О Мама, не плачь, нет — Пречистая Царица небесная, Ты всегда поддержи меня»). Над надписью, датированной 25 сентября 1944 года, изображен крест и помещены слова молитвы «Zdrowaś Mario» («Радуйся, Мария»). «Меня всегда раздражали высокопарные слова, — говорил Гурецкий. — В этой надписи скорее извинение. Девушка ищет утешения, поддержки. И это обращение заключено в простые слова, но они максимально глубоки и содержательны…» [11, 47]. Для первой части композитор избрал строку плача Девы Марии из Свентокшиского монастыря (XV века), в котором Богородица обращается к распятому на Кресте Сыну: «Synku miły I wybrany, Rozdziel z Matką swoje rany» («Сыночек милый и избранный, Раздели с Матерью свои раны») 11.

Как и в некоторых прежних сочинениях, Гурецкий использует в качестве главного интонационного ядра свое личное motto e–fis–g (Henryk Mi kołaj Górecki). Крайние разделы первой части написаны в форме канонов на одну и ту же продолжительную (24 такта) тему, получившуюся в результате соединения двух цитат — фрагмента великопостной песни «Oto Jezus umiera» («Се, Иисус умирает») из «Костельного песенника» Яна Седлецкого (начальная интонация этой песни, к удивлению композитора, совпала с его motto) и народной курпёвской песни из собрания ксендза Владислава Скерковского «Puszcza Kurpiowska w pieśni» («Курпёвская пуща в песне», 1928–1934). Публикация Скерковского в свое время привлекла внимание Кароля Шимановского, создавшего два цикла аранжировок — «Шесть курпёвских песен» для смешанного хора a cappella (1928–1929) и «Двенадцать курпёвских песен» для голоса и фортепиано op. 58 (1930–1932). Однако Гурецкий познакомился с этими мелодиями по исследованию Антонины Возачиньской [21, 80], остановившись на песне «Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus» («Будь славен, Иисус Христос»), записанной 9 августа 1934 года в Мышинеце. Первые восемь тактов великопостной песни, в которой композитор изменил размер с трехдольного на двудольный, продвигаются к своей мелодической вершине, после чего к ней присоединяются четыре последних такта песни из собрания Скерковского.

В заглавном восьмиголосном каноне голоса вступают в восходящую чистую квинту, вследствие чего каждое новое проведение темы излагается в своем диатоническом ладу (эолийский от е, фригийский от h, локрийский от fis, лидийский от с и так далее); в восьмом проведении круг модальных квинт замыкается. Риспоста появляется с опозданием на один такт (таким образом тема вступает раз в 25 тактов, а не в 24), что приводит к возникновению терпких созвучий.

Фигура опевания в начальных тактах характерна для славянского мелоса. Возникают естественные ассоциации с сочинениями Чайковского и Рахманинова, интонационные переклички со «Stabat mater» Шимановского (1926) — композитора, с которым Гурецкий ощущал особую близость. Похожее строение темы мы находим и у Мечислава Карловича в «Литовской рапсодии» (1906) — позднеромантическом оркестровом произведении, написанном на материале литовского и белорусского фольклора. Карлович работал со своими мотивами деликатно, оплетая их подголосками, имитациями, — Гурецкий же берет тему, так сказать, в голом виде. Сочетание архаичной мелодии и сонорно звучащей вертикали создает неповторимую экспрессивную ауру; по мере увеличения количества голосов выстраивается многоэтажная фактура, в которой колорит темы канона проявляется еще более ощутимо.

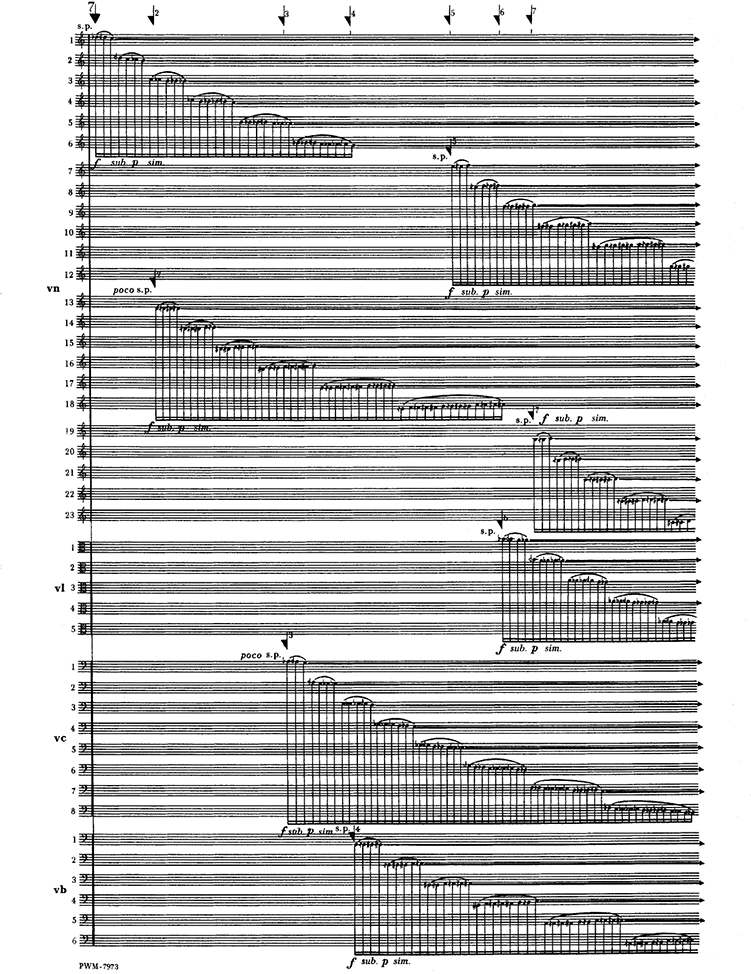

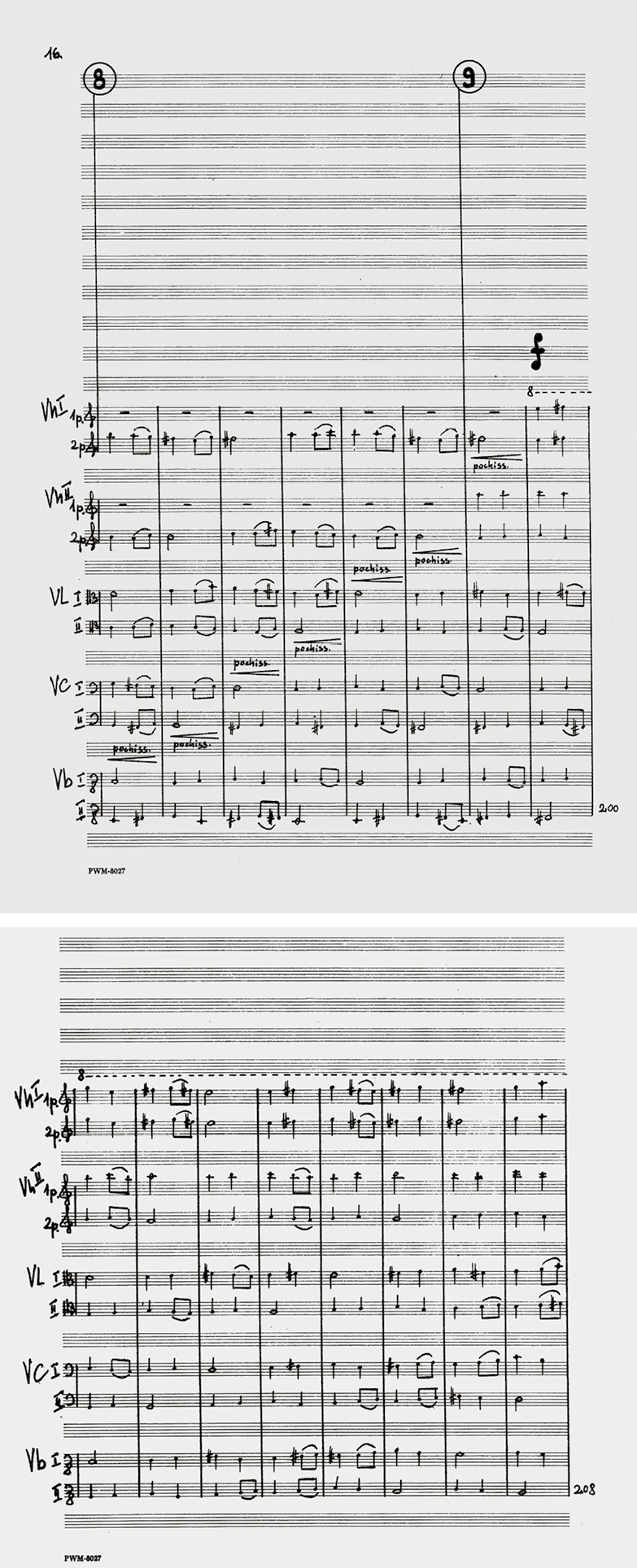

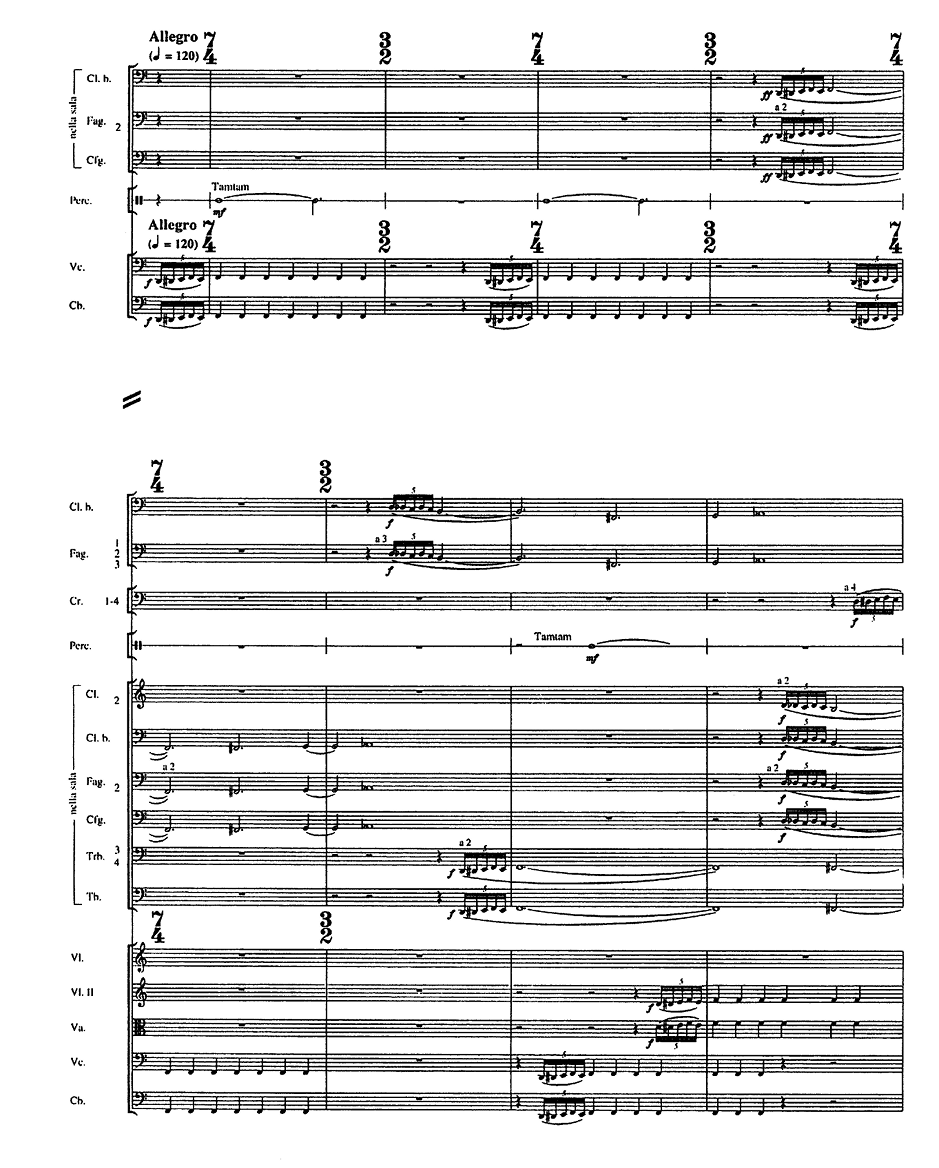

Со вступлением нижнего голоса разделенной партии первых скрипок (цифра 7) образуется восьмиголосная полифоническая ткань — начинается кульминационная зона канона, которая затем повторяется, но уже в десятиголосной фактуре, возникающей благодаря вступлению молчавших до этого времени верхних голосов разделенных партий первых и вторых скрипок (с цифры 9, см. пример 3). Повторение канона как бы продлевает кульминацию, усиливая драматическую напряженность за счет охвата огромного звукового пространства. От кульминации следует медленное diminuendo: количество голосов постепенно уменьшается — сначала за счет последовательного отказа партий от divisi, затем вследствие того, что партии начинают дублировать друг друга — и в конечном итоге музыкальная ткань сводится к унисону.

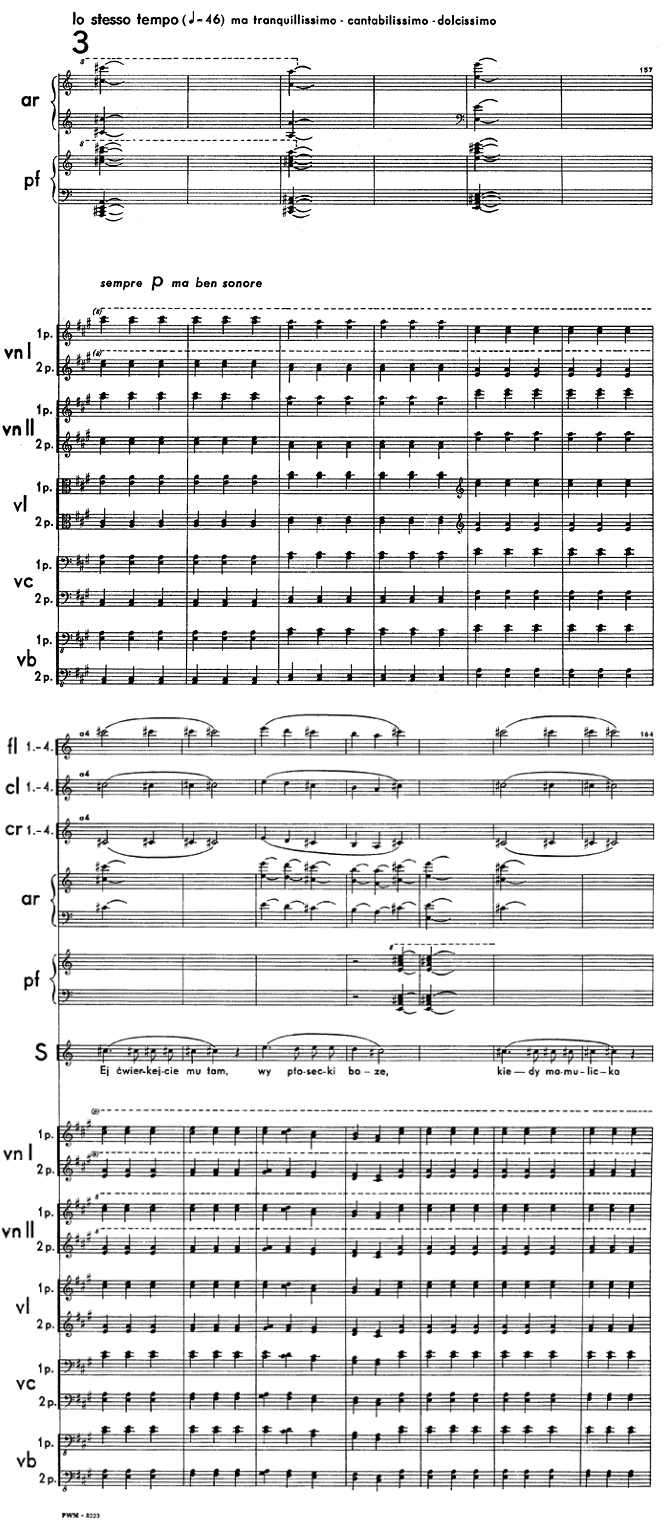

Пример 3. Х. М. Гурецкий. Симфония № 3. LENTO, sostenuto tranquillo ma cantabile

Example 3. H. M. Górecki. Symphony No. 3. LENTO, sostenuto tranquillo ma cantabile

Светлая печаль музыки среднего раздела запечатлена в скупых фразах сопрано (на слове «Doloroso» в цифре 19 происходит выразительная смена большой секунды малой и, соответственно, эолийского тетрахорда e–fis–g–a фригийским e–f–g–a 12). Постепенное развертывание мелодии у сопрано, рост вертикали до диатонического кластера — и все это в строгой хоральной фактуре «нота против ноты» — приводят к Appassionato (цифра 20), но не трагическому, а просветленному, религиозно-экстатического характера (отметим разрежение вертикали — звучат трезвучия C-dur, G-dur). Но тут же в Affettuoso (с ремаркой в партиях струнных инструментов — ben sonore; цифра 21) резким контрастом возникают эффектные кластеры. Реприза начинается возобновлением канона с его кульминационной точки. В ходе длительного угасания разделенные партии струнных поочередно упрощаются: сначала сводятся в унисонные мелодии, а затем просто тянут педальные тоны ми. В последних тактах звучат только самые низкие инструменты — виолончели и контрабасы.

Важнейшей составляющей второй части является вокальная партия, о которой Гурецкий говорил: «…я желал партии сопрано придать гуральский характер, но не в фольклорном смысле, а в смысле воссоздания подгалянского климата. <…> Я хотел, чтобы монолог девушки был как бы произнесенным и звучал несколько надмирно, и вместе с тем возвышался над оркестром. <…> Это не плакат, никакая не драма или трагедия. Должно получиться нечто созерцательное, созвучное первой части» [11, 48]. Для достижения этой цели Гурецкий обращается к тому же кругу музыкальных средств: бурдон a–e, мотив опевания e–gis–fis, прозрачная инструментовка (струнные, фортепиано, арфа). Вступление вокальной партии на слове «Мама» производит впечатление резкой смены кадра (цифра 1). После варьированного повторения инструментального и вокального разделов часть завершается новым музыкальным материалом — обращением к Богородице на повторяющемся звуке des (цифра 6). Это обращение полного решимости человека, мысленно перешагнувшего за грань жизни. Мать небесная и Мать земная сливаются в один образ.

Третья часть — народная песня, спокойная ламентация — основана на вариантном развитии с использованием характерных для фольклора приемов. Сочетание мелодии в трехдольном метре с двудольной покачивающейся фигурой в аккомпанементе создает впечатление нерегулярности. Два аккорда, сопровождающие колыбельные мотивы (мать убаюкивает мертвого сына), по признанию композитора, заимствованы из начальных тактов Мазурки ор. 17 № 4 Шопена — одной из самых меланхоличных, написанной в 1832–1833 годах 13. По словам британского критика Уилфрида Меллерса, эта и другие, подобные ей, отсылки в музыке третьей части, «впитавшись в непрерывную, хотя и неравномерную в метрическом отношении пульсацию четвертями и органум белыми нотами в эолийском ладу, едва ли опознаются как цитаты, но в сочетании со словесным текстом они наводят мосты между универсальностью народной песни и литургии и ужасами, присущими историческому времени и миру, каков он есть» [13, 24].

В эмоциональном плане скорбь матери растворяется в примирении с судьбой, трогательность прощания с сыном носит несколько экзальтированный характер. Особенно впечатляет прояснение гармонии в момент обращения матери к птицам, деревьям, цветам (от цифры 9) — звучит «пронзительный» A-dur, в котором «обнажается» его сонорная субстанция 14:

Пример 4. Х. М. Гурецкий. Симфония № 3. LENTO, cantabile — semplice

Example 4. H. M. Górecki. Symphony No. 3. LENTO, cantabile — semplice

С созданием Третьей симфонии Гурецкий полностью отошел от эстетики авангарда, дав новую трактовку старинному топосу lamento. Нет ответа на причиненную боль, нет борьбы со злом. Человек принял несчастье внутрь себя, и оно присутствует в нем неизбывно. Возможно, что именно этот образ глубоко переживаемого горя стал причиной невероятной популярности «Симфонии печальных песен» на Западе, пусть и завоеванной далеко не сразу.

После оживленных дискуссий, сопровождавших польскую премьеру, о произведении, казалось, забыли. К счастью, его записали на виниловую пластинку (сопрано — Стефания Войтович, дирижер — Ежи Катлевич), которая попала в Великобританию в восьмидесятые. Оглушительный публичный успех пришел к Третьей симфонии в 1987 году, когда ее исполнил Симфонический оркестр ВВС под управлением Дэвида Атертона. Запись сочинения, осуществленная в 1992 году «Лондонской симфониеттой» под управлением Дэвида Цинмана с участием прославленной певицы Дон Апшоу, стала мировым бестселлером в Соединенном королевстве и в США: продажи альбома превысили миллион экземпляров. Главную причину этого успеха мы видим в усталости слушателей от авангардных опусов — абстрактных звуковых экспериментов, которым польский мастер противопоставил музыку содержательную и выразительную.

Использование фрагментов этого сочинения во множестве телевизионных программ, документальных и художественных фильмов напоминает о той моде, которая в свое время возникла на музыку Реквиема Дьёрдя Лигети. После триумфа Третьей пожизненный контракт с композитором заключило одно из крупнейших музыкальных издательств Boosey & Hawkes; на родине сочинения Гурецкого публиковало Польское музыкальное издательство. Последовал также ряд престижных наград. После столь крупных успехов вдохновение композитора должно было получить свежие импульсы. Но этого не случилось.

Новые сочинения появлялись все реже. По свидетельствам близких друзей, Гурецкий сомневался в своей способности предложить нечто оригинальное и опасался разочарований заказчиков, ухудшалось и состояние здоровья. И все же остроконтрастная драматургическая модель композитора получила дальнейшее развитие. Речь идет о двух последних квартетах Гурецкого — Втором «Quasi una fantasia» op. 64 (1990) и Третьем «...songs are sung» op. 67 (1995/2005). В этих произведениях композитор выходит на новый уровень экспрессии: мы не в состоянии предвидеть драматургических ходов и предугадать выразительные свойства образных «оппонентов». Образная сфера необычайно расширяется, и, слушая по-бетховенски названный Второй квартет, поражаешься той степени погруженности во внутренний мир человека, какой достиг Гурецкий. В музыке конца ХХ столетия эти духовные прозрения польского мастера не имеют аналогов.

Новый романтизм Кшиштофа Пендерецкого: сочетать несочетаемое, соединять несоединимое

Словами Малера я мог бы сказать,

что адресую свою музыку человеку —

человеку чувствующему, мыслящему,

дышащему, страдающему 15

Один из самых успешных композиторов своего времени, Кшиштоф Пендерецкий создал особый тип симфонизма, разительно отличающийся от опытов Гурецкого и Лютославского в этой сфере. В поисках собственной модели он отталкивался от достижений поздних романтиков, усматривая причину последующего заката большого симфонизма во влиянии додекафонии Шёнберга и афористичного пуантилического стиля Веберна; как следствие, во второй половине ХХ века писать симфонии стало попросту немодным.

М. Г. Арановскому принадлежит дискуссионное суждение, что на Шостаковиче «история симфонии завершилась, если не фактически, то по крайней мере логически» [2, 304]. Ученый прав в том, что закончился «классический» этап развития симфонии, но это отнюдь не означает конец истории симфонизма. Изменились облик жанра и принципы симфонического мышления. Первопроходцем возрождения стал Витольд Лютославский, но существенную лепту в этот процесс внес и Пендерецкий. Понятие «стилевой поливалентности», предложенное Арановским по отношению к творчеству Альфреда Шнитке, применимо и к автору «Страстей по Луке». Стремление композитора суммировать музыкальное наследие прошлого отразилось в его известном высказывании: «Вобрать в себя все, что существовало» (цит. по [18, 51]).

Переход к новому эстетическому идеалу в творчестве Пендерецкого произошел, на первый взгляд, спонтанно: 1973 год — сонористическая Первая симфония; 1974 год — оркестровая пьеса «Пробуждение Иакова», где уже сложились многие черты нового стиля. Вскоре последовали «постнеоромантические» 16 опусы: Первый скрипичный концерт (1977), Вторая симфония «Рождественская» (1980), Второй виолончельный концерт (1982), Альтовый концерт (1983).

Причины творческого перелома очевидны: желание интерпретировать глобальные темы, а также огненный темперамент художника уже давно не вмещались в рамки эстетики авангарда, в котором считалось недопустимым проявление человеческих чувств. Предлагаемый Пендерецким романтизм был не игровым, а настоящим — без кавычек, и этот поворот вызвал в профессиональной музыкальной среде негативную реакцию 17.

Решение вызревало с давних пор: монументальные «Страсти по Луке» (1964–1965), в которых налицо не только стилистический плюрализм, но и широкий спектр эмоций, создавались параллельно с сонористическими опусами. Но в области оркестрового творчества переход к новому романтизму действительно кажется внезапным и ничем не спровоцированным.

Пендерецкий написал восемь симфоний. В Первой он предстает как авангардист и экспериментатор; во Второй — как чуткий последователь традиций брукнеровского драматического симфонизма; в Третьей «Мюнхенской» (1988–1995), наиболее пессимистичной, автор явно склоняется к поэтике экспрессионизма; в Четвертой «Парижской» (1989), лирико-драматической, он словно принимает позу задумчивого скептика.

Пятая симфония «Корейская» (1992) была написана к 50-летию освобождению Кореи от японской оккупации; по такому случаю композитор использовал в сочинении мелодии патриотических песен, запрещенных в свое время захватчиками. Тадеуш Зелинский характеризует ее как «монументальную романтическую драму, полную глубоких переживаний, резких эмоциональных контрастов, буйного пафоса и скерцозной игривости, многочисленных причудливых мотивов, ярких и разнообразных красок» [23, 94]. Шестую симфонию (2018) Пендерецкий написал после Седьмой и Восьмой, «зарезервировав» на длительное время этот номер для произведения, которое будет напоминать «Пасторальную» Бетховена (при этом не исключено, что и Пятая создавалась им с оглядкой на классический шедевр). Шестая написана для сравнительно небольшого состава оркестра и включает в себя восемь песен на стихи китайских поэтов (в том числе Ли Тай По, чья поэзия хорошо известна нам благодаря использованию ее парафраз в «Песне о Земле» Малера), а также сольные интермедии на эрху, выступающие в функции связок.

В Седьмой симфонии-кантате «Семь врат Иерусалима» (1996), уже весьма далекой от моделей позднего романтизма, Пендерецкий обращается к возвышенным образам христианской религии. Та же мысль о спасительной вере в Бога как единственной опоре в жизни человека пронизывает Восьмую симфонию (2007) — фактически вокальный цикл на стихи немецких поэтов.

Представим краткий обзор четырех сочинений, обозначивших вехи в эволюции симфонизма Пендерецкого.

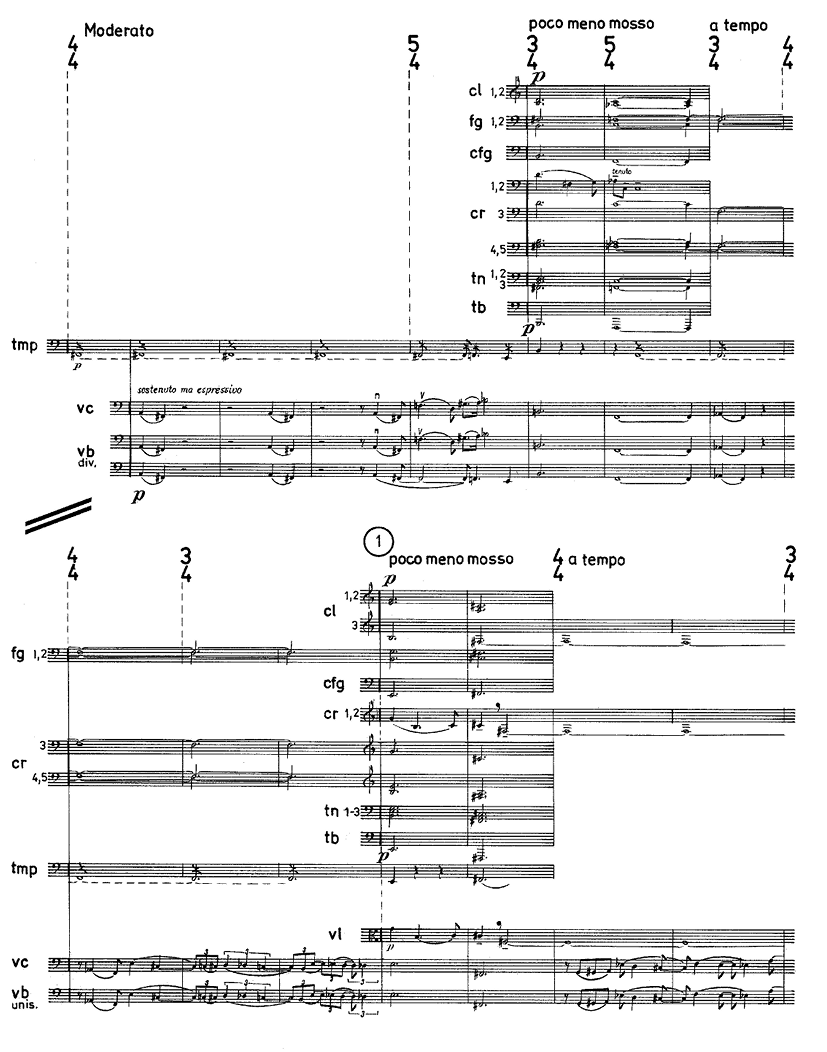

Четырехчастная Первая симфония организована как монтаж разнородных сонорных блоков: «веерных» звуковых образований, глиссандирующих кластеров с различными регистрово-пространственными очертаниями, сложных ритмических моделей в группе ударных инструментов и тому подобного. В крайних частях «Arché 1» и «Arché 2» представлен основной «строительный» материал — в чистом виде (первая часть) и обогащенный тематическими элементами из средних частей (в финале). В «Dynamis 1» и «Dynamis 2» композитор пытается придать сонорному материалу импульсы движения, развития. Заметна своего рода игра ускорений и замедлений темпа во второй части, частые смены фактур фантазийной пространственной формы.

Нотный пример 5 демонстрирует «каскадный» тип фактуры Пендерецкого с применением четвертитонов 18. В результате «застывания» каждой из линий (в сумме их 42) образуется «трепещущий сонор». В начале третьей части, своеобразного сонорного скерцо, возникает алеаторная версия хорала (см. пример 6); этот же материал прозвучит и в завершении части.

Пример 5. К. Пендерецкий. Симфония № 1. Dynamis 1

Example 5. K. Penderecki. Symphony No. 1. Dynamis 1

Пример 6. К. Пендерецкий. Симфония № 1. Dynamis 2

Example 6. K. Penderecki. Symphony No. 1. Dynamis 2

Но, увы, подобный материал не способен к процессуальному развитию. «Сочиняя Первую симфонию, — вспоминает композитор, — я вдруг осознал, что дальше так нельзя. Я почувствовал, что коснулся границы, что разминулся с музыкой, что начинаю думать о ней лишь в категориях новизны <…> что сам я в эстетическом смысле отдаляюсь от того, что делаю. И это мне уже надоело, и хочется сочинять другую музыку» [20, 40].

Уже во Второй симфонии «Рождественской» 19 композитор опирается на традиции Вагнера, Малера, Сибелиуса. Прежнее намерение построить новый мир авангардными средствами уступило потребности создать собственную экзистенциальную драму. Главным героем позднеромантического симфонизма для Пендерецкого стал Антон Брукнер. Польского музыканта особенно привлекала глубокая религиозность брукнеровского искусства, его непосредственная, далекая от спокойствия и умеренности эмоциональность, находящая выход в мистических откровениях и экстатических кульминациях. Когда Пендерецкого спросили о том, почему он ставит Брукнера выше Малера, тот ответил: «Он не ищет Бога, он Его нашел» [20, 153].

Возвращение к процессуальной модели романтической симфонии не было движением вспять. На самом деле возник новый стилевой синтез, в котором приемы додекафонии и даже алеаторики интегрированы в парадигму позднеромантического симфонизма. «Здесь лицом к лицу столкнулись две противоположные художественные установки — неоромантическая и постдодекафонная, — размышляет Мечислав Томашевский. — Неоромантическая, когда-то необдуманно и слишком легко оборванная и брошенная, и постдодекафонная — трактованная вне догмы, свободно» [19, 12].

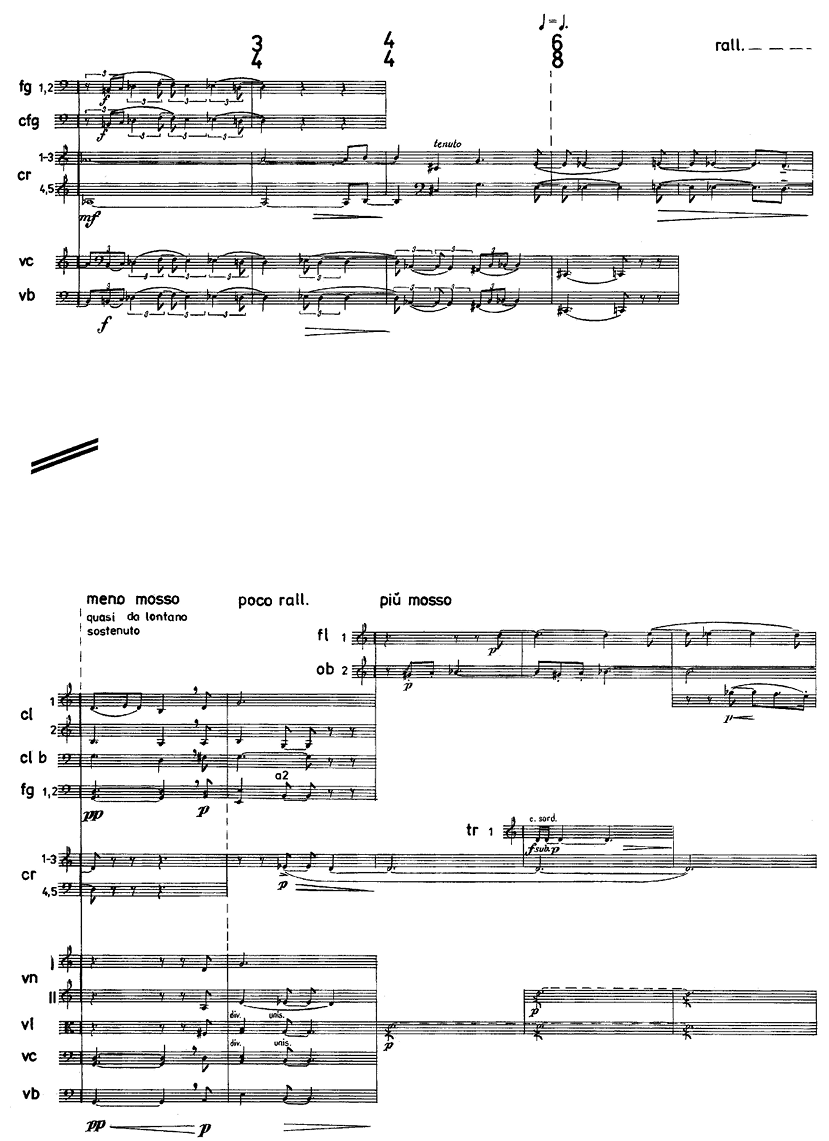

В результате складывается новый музыкальный язык, в котором додекафонный характер формулирования мелодики сочетается с продолжающей свое развитие вагнеровской хроматической гармонией. Отметим третий из четырех ведущих тематических элементов (см. пример 7 20) — вырастающий из «тристанова комплекса», который буквально пронизывает сочинения Пендерецкого этих лет. Интервальные сочетания тритонов и малых секунд используются, на наш взгляд, слишком назойливо не только во Второй симфонии, но и в упомянутых выше инструментальных концертах, а также в опере «Потерянный рай».

Пример 7. К. Пендерецкий. Симфония № 2. Moderato

Example 7. K. Penderecki. Symphony No. 2. Moderato

Развитие исходной идеи во Второй и в последующих симфониях Пендерецкого, как и в музыке Брукнера, словно не может исчерпать себя, обладая фактически бесконечным потенциалом экспрессивных преобразований. Множество длительных волн динамического нарастания, а нередко и мгновенных вспышек, приводящих к кульминациям (децентрализованный динамический профиль), меняют обычный для прежнего Пендерецкого централизованный рельеф формы.

Свое название симфония получила благодаря троекратному цитированию мотива знаменитой колядки «Stille Nacht! Heilige Nacht!» (см. пример 8). Однако в целом музыка сочинения не имеет ничего общего с радостной и таинственной атмосферой Рождества. Напротив, здесь преобладает рефлексия, царят тяжкие думы. Господствующее настроение часто нарушается драматическими выплесками, звуковыми обвалами; резкие смены эмоциональных состояний воспринимаются как парадокс. Герой произведения Пендерецкого (как и сам композитор) — фаталист, и драма бытия для него уже свершилась.

Пример 8. К. Пендерецкий. Симфония № 2. Moderato

Example 8. K. Penderecki. Symphony No. 2. Moderato

Сочетание абсолютно чуждых друг другу образов и стилистических парадигм — основополагающий принцип симфонизма Пендерецкого. Свою родословную он ведет от творчества поздних романтиков, того же Брукнера. Но если музыка австрийского композитора гармонична, то у Пендерецкого эмоциональная атмосфера симфоний находится в состоянии дисбаланса, словно она поражена спорами скептицизма.

Зная музыку «Рождественской», мы можем лучше понять концепцию Четвертой симфонии Пендерецкого и объяснить необычную историю ее создания 21. Сначала Пендерецкий планировал написать кантату и с этой целью начал работать с текстами трагедий Расина, но вскоре изменил свое намерение в пользу сугубо оркестрового произведения. Первоначально симфония планировалась в нескольких частях, главной из которых должно было стать философское Adagio — размышление о трагической судьбе человека, попавшего в водоворот истории; композитор собирался поместить его в центр композиции. Однако, сочинив этот главный раздел в первую очередь, Пендерецкий почувствовал, что исчерпал волнующую его тему и решил остальных частей не писать. После премьеры произведения критика единодушно отмечала, что композитор вышел за рамки неоромантического стиля, вернувшись к атональности и усилив роль сонорных эпизодов.

В симфонии насчитывается девять тем, обнаруживающих между собой известное родство, однако лишь две из них проходят через все произведение. «Начальная» тема, звучащая как патетический призыв в низком регистре f или ff (см. пример 9), инициирует очередную фазу развития; лирическая «финальная» (largamente e tranquillo), как правило, подводит ей итог. Обе темы становятся исходным пунктом для кристаллизации все новых мотивов, в том числе контрапунктов в полифонической и гетерофонной фактуре. Эти новые тематические образования возникают однократно и исчезают навсегда по мере исчерпания определенного характера выразительности.

Пример 9. К. Пендерецкий. Симфония № 4

Example 9. K. Penderecki. Symphony No. 4

Драматургия симфонии основана на сопоставлении двух сфер: медитации и активного действия, что находит отражение в последовательности пяти разделов: Adagio I — Скерцо I (Più animato, agitato) — Adagio II — Скерцо II (Allegro) — Adagio III (Tempo I). Как и в некоторых других симфониях Пендерецкого, нагнетание напряженности осуществляет тематизм скерцозного наклонения, неоднократно перерастающий в «демонические вихри» (agitato, feroce — экспрессионистская музыка, создающая впечатление хаоса). Сфера Adagio представлена в основном двумя музыкальными образами: плачем (lamentо) и «жестами» героического наклонения. К сфере Скерцо относятся мотивы с ремаркой animato. «Демонические вихри» возникают не сразу: сначала Скерцо подается как типично игровое — легкое, изящное. Каждую из сфер репрезентирует обширный тематический комплекс, в котором мотивы переплетаются, контрапунктируют друг другу 22.

Переходы между музыкой двух сфер осуществляются спонтанно. Симфония является образцом парадоксальной драматургии Пендерецкого, ярко характеризующей выработанный композитором тип симфонизма. Внезапные сломы и жанровые переключения, переходы образа в свою противоположность, событийная насыщенность музыки «Парижской» симфонии вызывают ассоциации с историей Французской буржуазной революции, трагедией ее вождей и возглавляемых ими масс. В частности, композитор пользуется приемом нейтрализации кульминации (встречающимся и в других его оркестровых сочинениях): вместо постепенного ухода с высокой точки — мгновенное переключение от мощных tutti оркестра к подчеркнуто камерным инструментальным эпизодам либо к длительным монологам сольных инструментов (см. пример 10). При этом арки между кульминациями — прием, заимствованный из арсенала симфоний позднего романтизма, — придают архитектонике этого одночастного сочинения необходимую устойчивость.

Пример 10. К. Пендерецкий. Симфония № 4

Example 10. K. Penderecki. Symphony No. 4

Приведем еще несколько наблюдений над парадоксальной музыкальной драматургией. Так, в Скерцо I в напряженный момент предкульминации у медной духовой группы вторгается «комическое» фугато (цифра 14 23). В Adagio II зигзагообразная тема флейты пикколо, попадая в окружение тем-раздумий и красивой лирики, получает выраженный карикатурно-гротесковый колорит (цифра 20), лишь намеченный в Adagio I. И далее парадоксы следуют один за другим: упомянутая тема разрешается в бесконфликтный H-dur похоронного (!) марша.

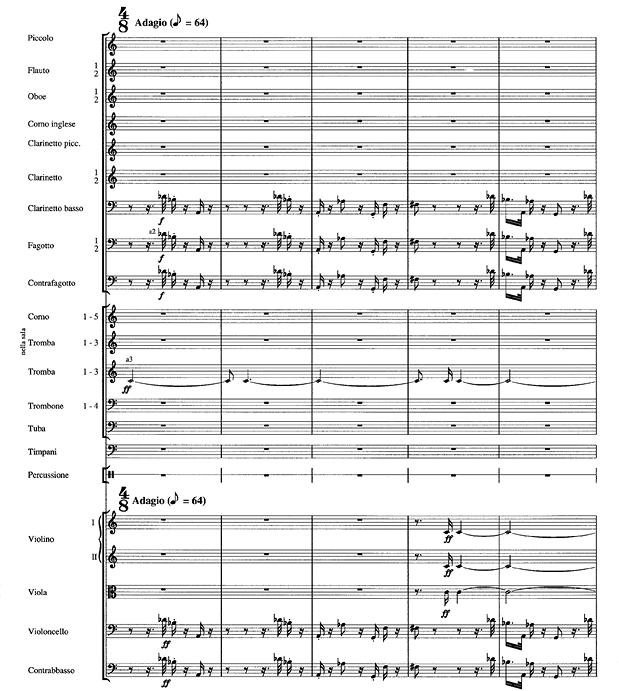

Седьмая симфония-кантата «Семь врат Иерусалима» (1996) была заказана властями Иерусалима и Баварским радио к 3000-летнему юбилею города. Премьерой 19 января 1997 года дирижировал Лорин Маазель. Произведение состоит из семи частей и написано для огромного состава исполнителей: пяти солистов, чтеца, трех смешанных хоров и оркестра (почти четверного по составу, включающего четыре батареи перкуссии, орган). Часть духовых инструментов выделена в специальную группу и играет обычно с балкона (nella sala).

Произведение представляет собой жанровый микст; солисты и оркестр выступают на равных правах. Четвертая и пятая части написаны с подлинным симфоническим размахом, что, возможно, повлияло на решение Пендерецкого назвать эту хоровую фреску симфонией. Тем не менее жанр кантаты во многом диктует свои условия: хорам принадлежит ведущая роль, отсутствует характерная для музыки Пендерецкого изощренная драматургия — изобилующее парадоксами, неожиданными поворотами и жанровыми модуляциями действо.

В этом сочинении мастер полностью отошел от своего постнеоромантического стиля восьмидесятых годов. В девяностые он свободен от диктата каких-либо моделей и творит, сообразуясь исключительно с вдохновением и интуицией. Явно усиливается пространственное ощущение звучания, его «свободное дыхание». Хроматика базируется на гармоническом фундаменте — басу, над которым парят свободные мелодические построения. Впечатляют эффекты отрыва хроматики от баса и ее неожиданные возвращения на тональный фундамент. А по мере движения хроматической ткани к самому отдаленному обертону возникают некие «модальные тоники». Другое новое явление в стилистике Седьмой — сочетание вариативности и имитации, в результате чего возникает «вариантная гетерофония» (термин И. К. Кузнецова).

В качестве текстовой основы композитор использовал Псалмы Давида, а именно те строки, в которых выражаются чувства к Святому городу. Кроме того, использованы фрагменты из Книг пророков Иезекииля, Даниила, Иеремии 24.

Пророчество о будущем пришествии Мессии через седьмые врата Вечного города принадлежит пророку Иеремии. В ожидании врата Иерусалима остаются открытыми днем и ночью. Цифра семь имеет символическое значение (в действительности врат гораздо больше) 25. В композиции Пендерецкого семь частей; семь звуков составляют motto, организующее вторую и четвертую части. Семь аккордов (трезвучие E-dur), взятых fortissimo, завершают сочинение.

Первая часть Maestoso начинается с motto: слова «Magnus Dominus» («Велик Господь») скандируются тремя хорами в унисон на мощной педали до у виолончелей и контрабасов; этот мотив появляется в cимфонии неоднократно. Красочные переклички хоров, богатая контрапунктами и имитациями полифоническая фактура — все здесь выражает преклонение перед Всевышним. Во второй части Adagio «Si oblitus» («Если я забуду тебя, Иерусалим») происходит завязка драматического конфликта, который получит развитие в четвертой части. В разделяющем их «De profundis» («Из глубины взываю к Тебе, Господи»; также Adagio) для трех хоров a cappella трактовка фактуры напоминает о ренессансной полифонии: Пендерецкий находит удивительной красоты звучания, смешивая диатоническую модальность и хроматику, сгущая время от времени диссонансы, разрешающиеся затем в интервалы чистой квинты и октавы. Поражают удивительные пространственные эффекты — возникает ощущение всеохватности и объемности звучания.

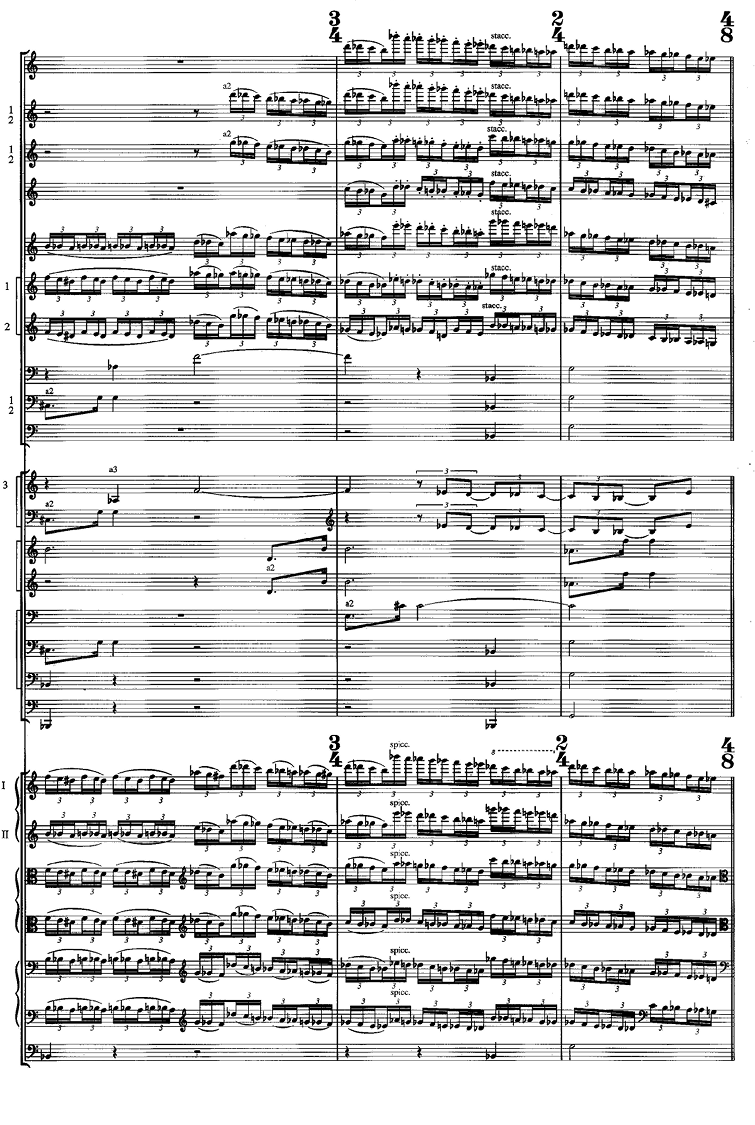

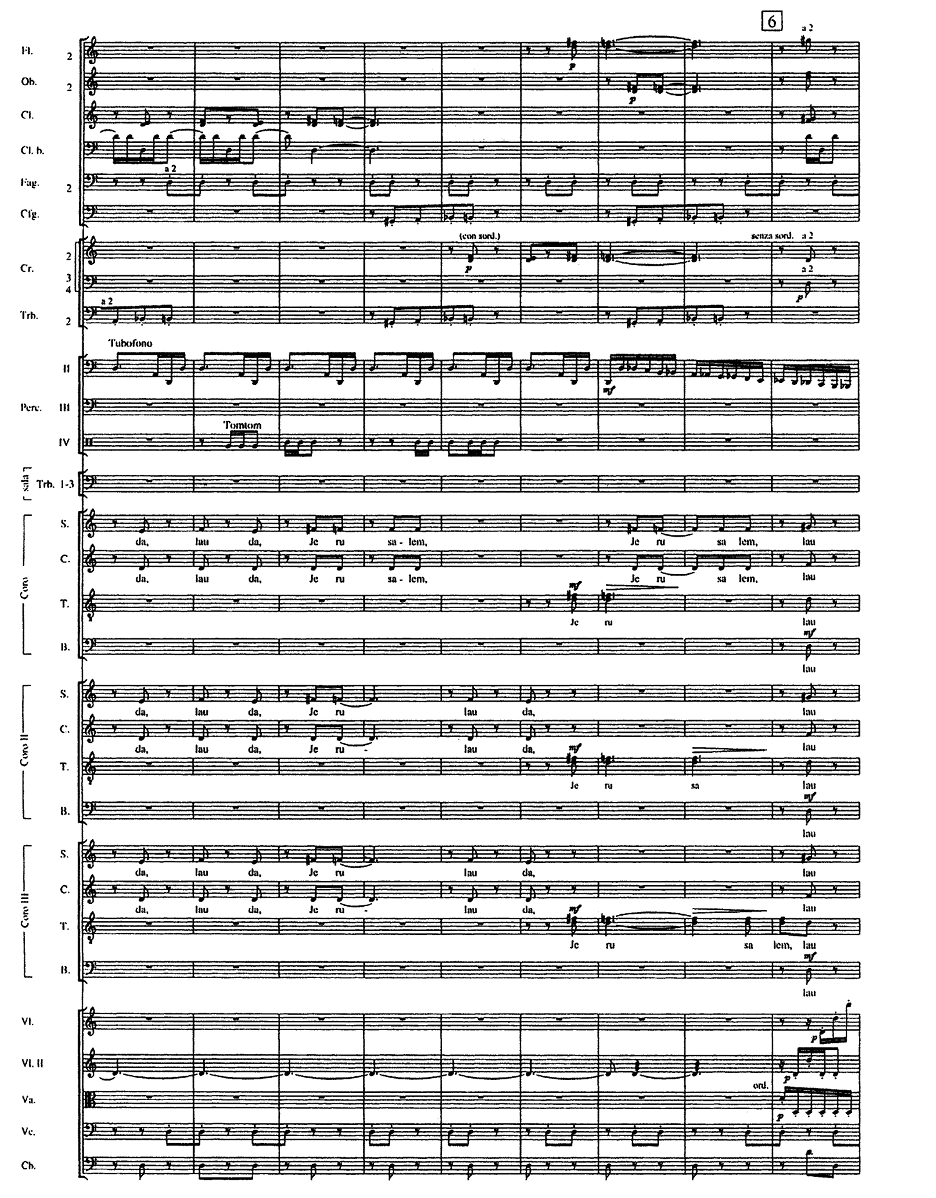

В пятой части Vivace «Lauda Jerusalem, Dominum» («Хвали, Иерусалим, Господа») ведущую роль играет оркестр с расширенной перкуссионной группой и двумя тубафонами 26. Радостное настроение в этом скерцо передается своеобразной фактурой: три хора скороговоркой интонируют отдельные слоги (см. пример 11).

Пример 11. К. Пендерецкий. Симфония № 7. «Lauda Jerusalem, Dominum»

Example 11. K. Penderecki. Symphony No. 7. «Lauda Jerusalem, Dominum»

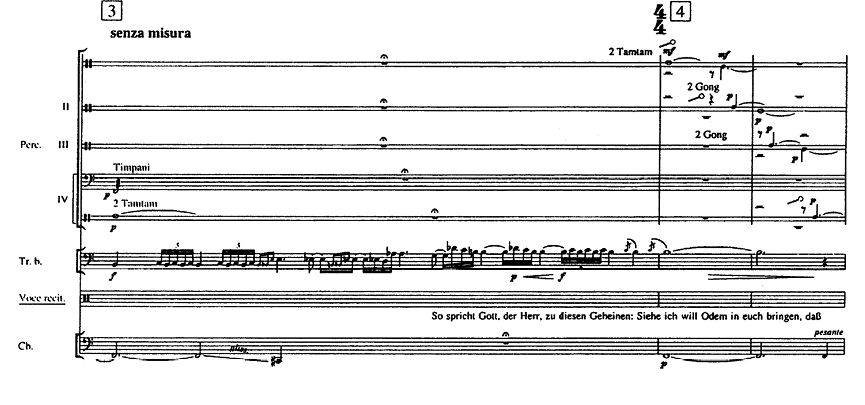

Впечатляет разнообразием красок средняя часть этой двойной трехчастной формы — соло флейты ad libitum (senza misura) на фоне кластера струнных. В хоровую репризу неожиданно вторгается сольное выступление перкуссии. Но главное событие происходит в репризе. Динамичная, беспокойная музыка с острыми метроритмическими акцентами устремлена к фактурно-динамической кульминации (цифры 62–64) 27. На пике своего активнейшего движения она внезапно «рушится» (парадокс Пендерецкого!) и «обваливается» в неподвижный аккорд на фермате. Таким способом осуществляется переход (attacca) к предпоследней части.

В шестой части Senza misura «Facta es super me manus Domini» («Была на мне рука Господа») оркестр стихает, струнные создают эффект шума; как бы издали доносятся акценты ударных инструментов, и на этом фоне вступает голос чтеца, пророка Иезекииля, повествующего о долине смерти — поле, полном сухих костей, которые облекаются плотью (см. пример 12). В этой лаконичной в музыкальном отношении сцене представлена главная христианская идея сочинения. Композитор определил ее смысл как «видение Воскресения» (цит. по [7, 662]).

Пример 12. К. Пендерецкий. Симфония № 7. «Facta es super me manus Domini»

Example 12. K. Penderecki. Symphony No. 7. «Facta es super me manus Domini»

Седьмая часть «Haec dicit Dominus» («Так говорит Господь») начинается словами пророка Даниила «с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий» (Дан 7:13), что вызвало нападки на композитора в израильской прессе после премьеры произведения. Тем не менее Пендерецкий трактует тексты Ветхого Завета как предзнаменование пришествия Христа: «Собственно все сочинение стало этим предзнаменованием» [20, 181].

Венчают симфонию-кантату слова псалма: «Во граде Бога нашего, на святой горе Его» (Пс 47:2). Как обычно у Пендерецкого, в заключительном разделе финала проходят все значимые мотивы предшествующих частей.

Музыка шестидесятых годов прошлого века открыла миру немало ярких имен. Однако далеко не все эти композиторы смогли удержаться на высоте. Многие утратили запал бунтарства, ощущение конфликтности времени. Искусство Кшиштофа Пендерецкого — прямо противоположный пример: мы находим множество подтверждений органичной связи его творческих поисков в молодые и в поздние годы. При всех изменениях музыкальных форм и стиля Пендерецкий придерживается драматического типа симфонизма с оттенком трагедийности. Для его музыки характерны эмоциональность, яркие и многозначные образы: начальный облик практически любой музыкальной темы подвергается остранению, как бы сомнению. Из всей «формулы Человека», подобно Шостаковичу, Пендерецкий выбирает две категории — homo agens и homo meditans, почти не затрагивая игровые моменты. При этом длительное и неспешное развертывание придает его симфонизму также и эпический оттенок.

Для симфонической концепции Пендерецкого важна идея синтеза. По словам композитора, слабость современной музыки заключается в том, что у авторов «нет желания соединять несоединимое. А ведь суть (композиции. — И. Н.) состоит в том, что можно найти элементы, которые взаимоисключают друг друга, и построить из них что-то новое». В беседе с Пендерецким Мечислав Томашевский называет такой синтез «динамическим»: образующие целостность фрагменты, по его выражению, «удивляются своему соседству». Композитор не согласен с подобными трактовками его музыкальной драматургии: «Я думал не о таком механическом соседстве. Мой симфонизм, начиная со Второй симфонии, содержит синтез отнюдь не поверхностный» [20, 134–135].

Мысль Пендерецкого о синтезе не нова. Разнородные, противоречащие друг другу элементы соединял, как известно, Малер. На сопоставлении высоких и низких жанров работал Шнитке. У Пендерецкого этот синтез представляется еще более широким: элементы форм и жанров сочетаются словно в свободном полете, преодолевая величайшую для художника трудность — «создать из разнородных, разноценных и глубоко чуждых материалов единое и цельное художественное создание» [3, 175].

При таком понимании синтеза элементов возникают парадоксальные драматургические ходы, изобилие неожиданных образных сопоставлений, удивительные жанровые модуляции, алогические сдвиги — все то, что определяет своеобразие оркестровых произведений польского мастера, вписавшего яркую страницу в историю симфонизма XX века.

Список источников

- Арановский М. Симфонические искания. Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960–1975 годов. Исследовательские очерки. Л. : Советский композитор, 1979. 285 с.

- Арановский М. Симфония и время // Русская музыка и XX век. Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / ред.-сост. М. Арановский. М. : Государственный институт искусствознания, 1997. С. 303–370.

- Гроссман Л. Поэтика Достоевского. М. : Государственная академия художественных наук, 1925. 190 с.

- Никольская И. Введение. О понятии симфонизма и драматургии // И. Никольская. От Шимановского до Лютославского и Пендерецкого. Очерки развития симфонической музыки в Польше ХХ века. М. : Советский композитор, 1990.

С. 3–11. - Никольская И. Витольд Лютославский: между классикой и авангардом // Музыкальная академия. 2021. № 2. С. 126–145. DOI: 10.34690/153.

- Никольская И. Кшиштоф Пендерецкий. Инструментальная музыка. Симфонии. Оперы. Очерки. М. : Композитор, 2012. 300 с.

- Chłopicka R. Bóg jako postаć dramatyczna w twórczości Krzysztofa Pendereckiego // Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszłości i współczesności / studia pod redakcją Z. Skowrona. Kraków: Musica Iagiellonica; Warszawa : Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. 685 s.

- Droba K. Droga do sensu tragicznego: Jeszcze o III Symfonii Henryka M. Góreckiego // Ruch Muzyczny. 1978. № 15. S. 3–4.

- Droba K. Górecki // Encyklopedia Muzyczna PWM / pod. red. E. Dziębowskiej. Cz. Biograficzna (E F G). Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987. S. 420–433.

- Filar A., Leyko V. “Palace” Katownia Podhala: Tajemnice lochów gestapowskiej placówki w Zakopanem. Katownia Podhala. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970. 444 s.

- Górecki H. M. “Powiem państwu szczerze…” // Vivo 1 (1994). S. 43–48.

- Lindstedt I. Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. 486 s.

- Mellers W. Round and About in Górecki’s Symphonie No. 3 // Tempo. New Series. No. 168: 50th Anniversary 1939–1989 (Mar., 1989). P. 22–24.

- Nikolska I. On some Symphonic Works within 80s // The Music of Krzysztof Penderecki. Poetics and Reception: Studies, Essays and Materials. Materials of International Symposium on the Works of Krzysztof Penderecki, Kraków, 10–12 December 1993. Kraków : Akademia Muzyczna w Krakowie, 1995. P. 52–53.

- Penderecki K. Labirynt czasu: pięć wykładów na koniec wieku. Warszawa : Presspublica, 1997. 99 s.

- Pociej B. Kosmos, tradycja, brzmienie. O II Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego // Ruch Muzyczny. 1973. № 15 (1–15 sierpnia). S. 3–5.

- Thomas A. Górecki. Oxford : Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 1997. 208 p. (Oxford Studies of Composers).

- Tomaszewski M. Krzysztof Penderecki i jego muzyka. Cztery eseje. Kraków : Akademia Muzyczna, 1994. 155 s.

- Tomaszewski M. Penderecki. Bunt i wyzwolenie. T. II: Odzyskiwanie raju. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2009. 426 s.

- Tomaszewski M. Penderecki. Rozmowy Lusławickie. T. 1. Kraków : BOSZ, 2005. 215 s.

- Wozaczyńska A. Pieśni kurpiowskie. Ich struktura i charakterystyka w świetle zbiorów W. Skierkowskiego. Wroclaw : Zaklad imienia Ossolinskich-Wydawnictwo, 1956. 259 s. (Prace i materiały etnograficzne, tom 12).

- Z sal koncertowych (WJ 1977) // Ruch muzyczny. 1977. № 23. S. 17.

- Zieliński T. A. Dramat instrumentalny Pendereckiego. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2003. 149 s.

Комментировать