Плейлист для плохого настроения: проклятия в операх Верди и Вагнера

Плейлист для плохого настроения: проклятия в операх Верди и Вагнера

Talant de bién faire 2

Опера и проклятие

1 Коль скоро опера возникла из идеи возродить античную трагедию, в ней рано или поздно должны были появиться проклятия. К середине XIX века проклятия стали одним из символов оперы, ее отличительной чертой. Они могли лишь кратко упоминаться (как, например, в «Летучем голландце» Вагнера) или возникать в виде грандиозных сцен (анафема в «Иудейке» Галеви), но всегда были в числе важнейших драматургических и музыкальных событий оперы. Именно на проклятиях основаны сюжеты главных опер романтической эпохи: «Риголетто» Верди, «Кольца нибелунга» Вагнера, а также шедших одновременно с ними балетов (в том числе «Спящей красавицы» Чайковского).

Такая востребованность проклятий объясняется сразу несколькими причинами.

Прежде всего, вера в проклятия существовала с древних времен ([24], [32]), и в романтическую эпоху она не уменьшилась — достаточно вспомнить «проклятие девятой симфонии» [14, 52]. В этом плане проклятия были миметичными: они обращали оперное действие к коллективному бессознательному, к опыту и переживаниям публики. В то же время проклятие было явлением магической, сверхъестественной природы, позволяя опере превзойти реальность ([4], [8]).

Композиторов и либреттистов привлекала смысловая многозначность и драматургическая многофункциональность проклятий, благодаря которым они всецело отвечали требованиям театрального искусства. Оперные проклятия могли быть драматургическим декором ([20, 184–185], [37, 197–208], [40, 40]), социально-политической аллегорией [45], загадкой [43, 273], патриархальным стереотипом 3 или возмездием [38].

Наконец, проклятия, пользуясь терминологией Джона Остина, являются перформативом — не сообщением или констатацией, а словом, равным действию [17, 233–252]. Это свойство проклятий словно бросает вызов разделению «действия» и «пения» в опере ([8, 31], [39]).

Двойственность слова и действия, бытового и магического, театрального и исторического, не только обеспечила проклятию ведущее место в романтической опере, но и сделала его одним из наиболее трудновыполнимых ее элементов.

Работу либреттиста определяли лингвистическое и социокультурное измерения проклятия [26], его сюжетная функция и поэтическая образность [21, 602]. Для каждой оперы необходимо было решить: совершается ли проклятие во время действия или за его пределами; в какой момент; насколько явно оно выражено; кто, кого или что проклинает; сбывается ли проклятие.

От композитора проклятие также требовало особого решения, не ограничивающегося использованием стандартных топосов (смерти, сражения, любви и других) или общеупотребительных «остродраматических» средств. Благодаря этому оперные проклятия показательны, например, в плане гармонии. Поскольку гармония не является исключительно функциональным, «абсолютно-музыкальным» явлением [2, 515], характер тональностей часто подвергался коннотированию — от словесных толкований Кристиана Шубарта [3, 33–38] и евангельских образов «Страстей» Иоганна Себастьяна Баха до синестетических параллелей начала XX века. Применение этих коннотаций нередко позволяет по-новому взглянуть на историю тональности, которую композиторы-романтики унаследовали от барокко и классицизма ([1], [11], [30]).

Наиболее ярко сюжетная и музыкальная история оперных проклятий развернулась в произведениях главных героев европейской оперы XIX века — Верди и Вагнера, которым посвящена эта статья.

Гармония, драма, ксенофобия

За первые тридцать лет XIX века в европейской опере сформировался целый арсенал выразительных средств, сопровождающих проклятия: уменьшенные гармонии, интервальные скачки, тромбоны, тремоло струнных, резкая смена фактуры и аккорды tutti. К 1840-м годам эти приемы стали привычными для любых оперных ужасов, поэтому Вагнеру и Верди предстояло создать новый музыкальный и драматургический язык проклятий, чтобы преодолеть резистентность публики к современной гармонии, фактуре и оркестровке.

В «Гугенотах» (1835) Мейербер сумел преодолеть драматургическую гравитацию проклятия, впервые переместить многофигурное и тяжеловесное проклятие из финала (где его традиционно размещали ранние романтики Беллини, Доницетти и Галеви) в середину акта и закончить акт не массовой сценой, а дуэтом. Расположение проклятия в конкретном акте и внутри него становилось принципиальным вопросом, зависящим от традиций национальных оперных школ и принципов драматургии конкретного композитора.

Значение оперных проклятий не исчерпывалось тем, что они давали композиторам импульс к поиску новых гармонических и драматургических решений. Ведущие представители царствовавшей тогда «большой оперы», Мейербер и Галеви, использовали проклятия для протеста против религиозной нетерпимости — в «Иудейке» и «Гугенотах» они воплощали агрессию общества к иноверцам.

Для Верди такой протест против ксенофобии был вполне приемлемым; в центре его будущих опер почти всегда будут герои, отвергнутые обществом. Совсем другую реакцию большая опера вызвала у Вагнера: поначалу следуя за Мейербером в «Риенци» (1840), он впоследствии атаковал сочинения Мейербера и других своих коллег печально известными антисемитскими публикациями. «Иудейку» Галеви он при этом ценил до конца жизни, и может показаться, что написанием «анти-Иудейки» (выражение Томаса Грея [27, 212]) он мог бы поставить точку в своих отношениях с большой оперой. Эта мысль звучит настойчивее, если заметить, как в «Летучем голландце» и «Тангейзере» то и дело возникают христианские отблески. Проклятия в этих операх перестают быть орудием вражды — герои рассказывают о них как о данности, свершившемся факте, так, что сами проклятия начинают напоминать первородный грех. Теперь в них заключена идея земного пути как априорной греховности, страдания во имя искупления.

1840-е: отход от шаблона

В начале первого акта «Летучего голландца» (1843) главный герой рассказывает о том, как стал жертвой проклятия. Его долгие скитания в поисках смерти Вагнер иллюстрирует темой Голландца и музыкальной картиной морской бури. Октавы тромбонов предваряют главные реплики: «Nirgends ein Grab! Niemals der Tod! Dies der Verdammnis Schreckgebot» («Нет могилы! Нет смерти! Вот приговор проклятия»).

Вагнер использует традиционный инструментарий: оркестровку тромбонами и тубой, уменьшенный септаккорд tutti, скачок на малую сексту вверх на слове «Verdammnis» и последующую доминанту с секстой. Тональность с-moll словно намекает на путь искупления: по Кнехту, она звучит глубоко горестно; по Шубарту, это «жалоба о несчастной любви» [3, 34–35] 4.

Однако привычные средства работают по-новому. Проклятие открывается не на вершине стремительного монолога — а в самом конце, на diminuendo, когда певец, после длительного пребывания на границе первой октавы, опускается в глубину большой октавы. Проклятие произносится после аккорда tutti, а не одновременно с ним. Вагнер словно говорит: проклятие — не самое главное, оно давно свершилось, герою лишь предстоит его преодолеть.

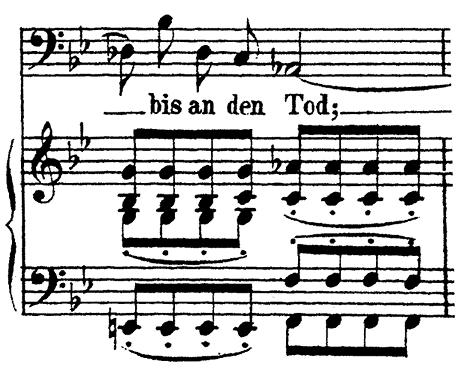

Фраза «Dies der Verdammnis Schreckgebot» («Вот приговор проклятия») спускается от as по хроматической гамме (за одним исключением) внутри тритона, и напоминает фигуру passus duriusculus. Повтор фразы начинается с Аs (см. пример 1). Это отсылает слушателя к одному из наиболее трагических моментов в «Страстях по Матфею» Баха — словам Иисуса «Meine Seele ist betrubt bis in den Tod» (№ 18 NBA), где голос опускается на As единожды — на слове «Tod» («смерть»). Использованная Бахом тональность с-moll также совпадает с тональностью у Вагнера (см. пример 2).

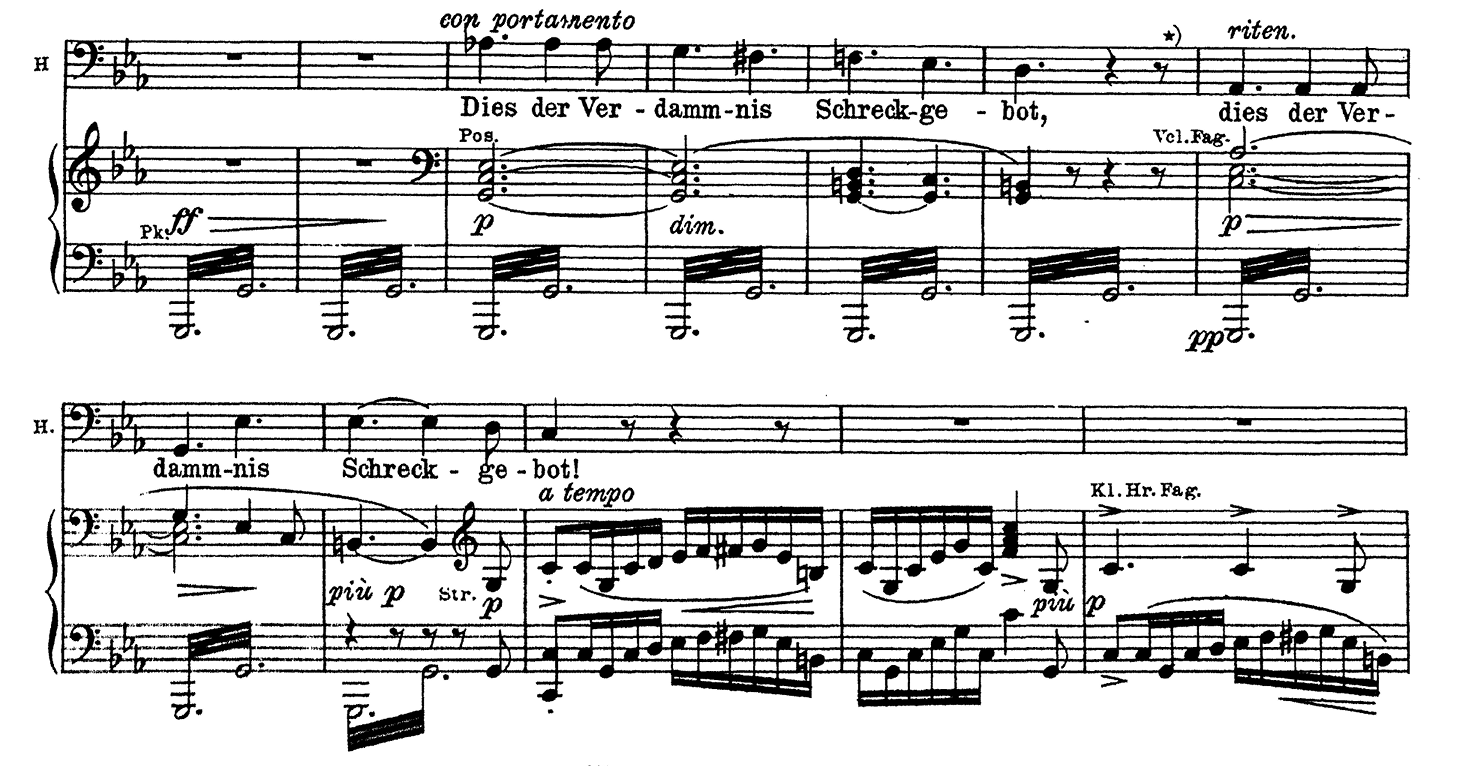

Пример 1. Р. Вагнер. «Летучий Голландец». I акт, монолог Голландца

Example 1. R. Wagner.“Der fliegende Holländer”. Act 1, the monologue of Dutchman

Пример 2. И. С. Бах. Страсти по Матфею. «Meine Seele ist betrübt bis in den Tod» (№ 18)

Example 2. J. S. Bach. Matthäus-Passion. “Meine Seele ist betrübt bis in den Tod” (no. 18)

Следующие проклятия появятся в «Тангейзере» (1845). Венера — по-видимому, первый женский оперный персонаж романтической эпохи, произносящий проклятие («Пророк» Мейербера появился через три года после «Тангейзера»). В середине первого акта Венера проклинает человеческий род и насылает запустение на мир, в который от нее уходит Тангейзер, — драматургически это напоминает Кундри из «Парсифаля», а полная хроматизмов партия в диалоге с Тангейзером сближает ее с Ортрудой из «Лоэнгрина».

Проклятие Венеры, как и проклятие, о котором говорит Голландец, написано в с-moll. Голоса струнных идут вверх на crescendo, оркестровая фактура обрывается, и в образовавшейся паузе на уменьшенном септаккорде звучит слово «verfluchet» («проклят»), который подхватывают струнные, особо выделяя верхний тритон. Как и в «Голландце», акцент сделан на as: сначала в первой октаве (ударный слог слова «verfluchet»); затем, на кульминации, — во второй октаве, на слове «öde» («пустынным») из фразы «Die Welt sei öde, und ihr Held ein Knecht!» («Пусть мир будет пустынным, а его герой — рабом!»). Все это происходит в самом конце ее диалога с Тангейзером — на месте, где в итальянской опере должна быть кабалетта.

В финале второго акта Тангейзер вновь услышит о проклятии: фраза «Des Himmels Fluch hat ihn getroffen!» («Небесное проклятие поразило его!») сопровождается уменьшенным септаккордом. Когда Тангейзер отправится принести покаяние, его проклянет еще и папа римский.

Если в большой опере — пятиактной — проклятие обычно совершалось в одном из центральных актов (чтобы показать, какие действия герой предпримет, оказавшись в безнадежном положении), то здесь зрители узнают о нем в конце оперы как о свершившемся факте, когда пораженный Тангейзер, отчаявшись, хочет вернуться к Венере.

Когда Тангейзер пересказывает проклятие папы Вольфраму, оркестр молчит, лишь отмечая окончания фраз кратким хроматическим мотивом струнных и тритоном тромбона и тубы, вместе образующими уменьшенный септаккорд (и мотив, и тритон звучат перед появлением Тангейзера и явно служат грозным предупреждением, которое должно отпугнуть Вольфрама; пример 3) [15, 166]. Слово «verdammt» («проклят») подчеркнуто уменьшенным септаккордом tutti fortissimo, после чего Тангейзер три такта говорит в полной тишине, пока духовые не продолжат сопровождать его рассказ.

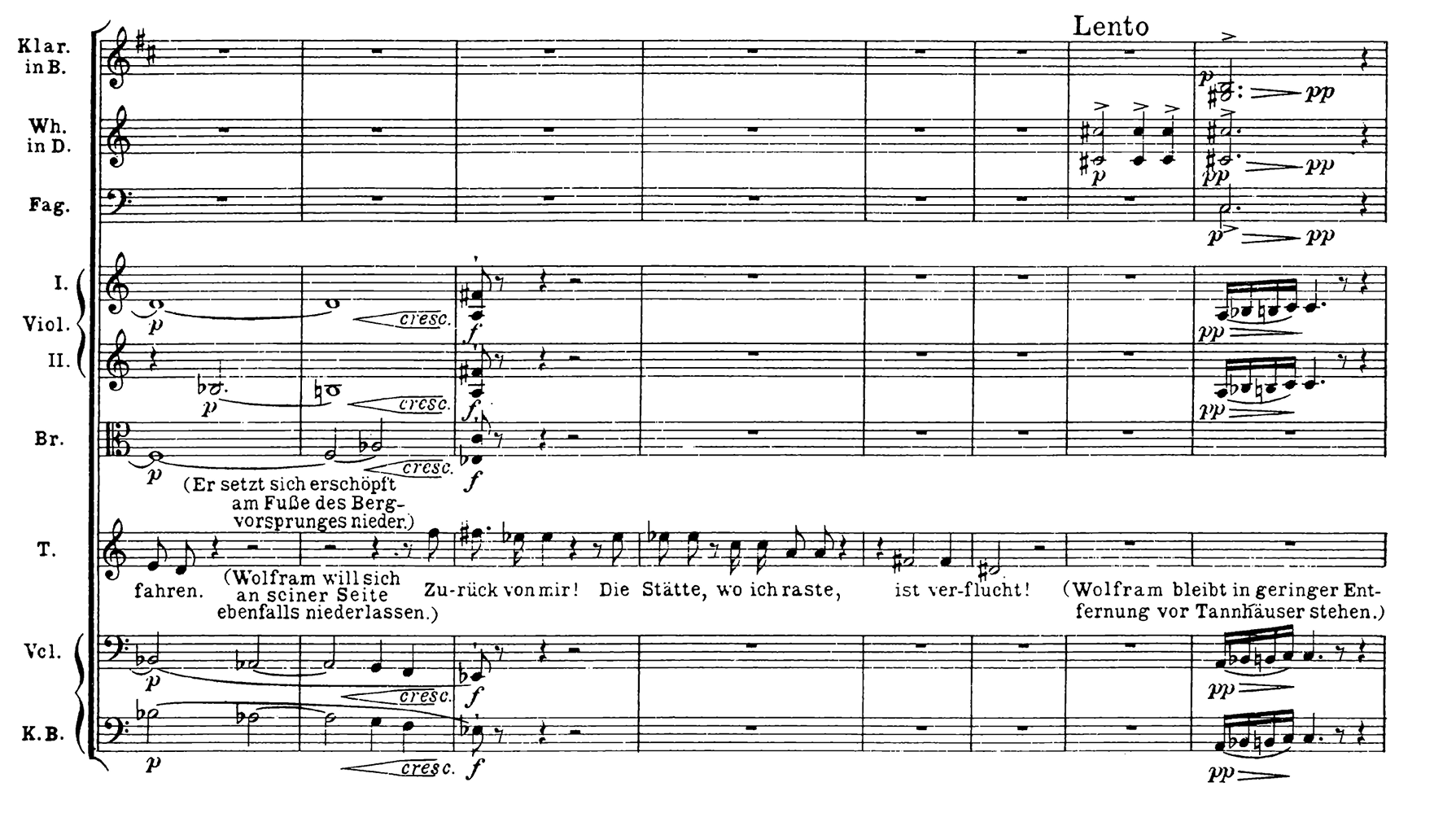

Пример 3. Р. Вагнер. «Тангейзер». III акт, мотив проклятия

Example 3. R. Wagner. “Tannhäuser.” Act 3, curse motive

Пересказ проклятия, основанный на одних только уменьшенных гармониях в низком регистре, Вагнер помещает между двумя светлыми эпизодами с флейтой и гобоем в размере шесть четвертей и в тональности Des-dur. Эта трехчастная структура с нарочито резкими контрастами перекликается со сном о проклятии в «Пророке» Мейербера, представленном публике три года спустя.

Разница между ними в том, что Мейербер использует для церковного топоса диезную тональность, а Вагнер — бемольную. Со времен барокко бемоли и диезы имели разную символику, будучи связаны с пространственным, образным восприятием звукового диапазона. В «Риенци» Вагнер использовал des-moll — тональность с восьмью бемолями, и вполне вероятно, что бемольная тональность в «Тангейзере» символизирует земное происхождение власти папы, который не волен закрыть кающемуся путь к прощению Небес.

В любом случае Мейербер, вероятно, использовавший проклятия «Тангейзера» в качестве прототипов для «Пророка», сделал свою оперу более последовательной. У Вагнера главный герой оказывается прощен, хотя он ничего для этого не сделал: за него все время действуют Вольфрам и Елизавета, а в паломничество его отправляет Ландграф. Не говоря уже о том, что при помощи проклятий Вагнер с легкостью уравнял Венеру с папой римским и показал, как ничтожны их угрозы в сравнении с молитвой единственному подлинному Божеству.

В следующей опере Вагнера, «Лоэнгрине» (1848), проклятие совершается в сцене воззвания к Вотану и Фрейе. Ортруда призывает богов помочь ей отомстить и для этого дважды поднимается до ais” — на словах «Götter» («боги») и «Rache» («месть»), перекрывая гремящий оркестр. Поскольку проклятие не может существовать без силы, способной им управлять [21, 603], Ортруда еще два раза берет на фортиссимо fis’’, чтобы произнести имена Вотана и Фрейи.

Ортруда находится на сцене одна, и на произнесенное ею проклятие оркестр реагирует стремительными оборотами, напоминающими барочный мотив вращения (circulatio), пока голоса не «врежутся» на полной скорости в уменьшенный септаккорд при появлении Эльзы.

В то время как Вагнер занимался «Голландцем», на европейской оперной сцене о себе заявил Верди. В «Набукко» (1842) Захария и иудеи проклинают Измаила в стретте D-dur финала первого акта. Здесь, как и в финале первого акта «Пуритан» Беллини, перформативность проклятия вступает в конфликт и со статичной природой стретты (основная задача которой — зафиксировать произошедшее в предыдущем разделе и закрыть номер), и с музыкальным решением. Одним из свойств проклятия является его сильное драматургическое притяжение: появившись, проклятие подчиняет себе все происходящее, превращая любую сцену в сцену проклятия [42, 574]. Однако проклятие в «Набукко» нивелируется стремительным мажорным потоком стретты, из-за чего оно произносится, но так и не вступает в силу.

В «Макбете» (1847) ситуация радикально меняется. В финале первого акта хор во главе с Макбетом и леди Макбет проклинает убийц короля Дункана. Раздел Tempo di mezzo оглушает мощью фактуры с динамическим указанием tutta forza. Для этого раздела Верди выбирает b-moll — как писал Шубарт, эта тональность «чаще всего окутана ночными покровами», в ней «раздаются насмешки над Богом и мирозданием» и слышна «готовность к самоубийству» [3, 36].

Стретта начинается почти молитвенным пением хора a cappella, но написана она в Des-dur, который «не способен смеяться, может только улыбаться; он неспособен на стенания, но может, по меньшей мере, изобразить слезы» [3, 36]. Точность, с которой описания Шубарта совпадают с происходящим в опере, позволяет предположить, что Верди следует за классической традицией. Одновременно с этим заметны и отличия от прежней итальянской практики: Верди удается сочетать требования к разделам la solita forma, сюжет и необычную для его времени музыкальную выразительность.

1850-е: новый канон

К середине XIX века и Верди, и Вагнер сформировали свои каноны оперных проклятий.

Расположение в акте. В операх Верди проклятие совершается в финале акта («Набукко», «Макбет», «Риголетто», «Сила судьбы», «Симон Бокканегра»). Вагнер же следует за Мейербером и размещает проклятия в середине акта («Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Золото Рейна», «Тристан и Изольда»).

Проклинающий. В большинстве случаев для объявления проклятия в операх Верди появляется специальный второстепенный персонаж — бас, иногда выступающий вместе с хором (Захария в «Набукко», граф Монтероне в «Риголетто», маркиз Калатрава и падре Гвардиано в «Силе судьбы», Амонасро в «Аиде», Фиеско в «Симоне Бокканегра»). Реже проклятие объявляют все солисты и хор («Макбет», «Симон Бокканегра»).

В операх Вагнера проклинают обычно высокие голоса — Венера, Тангейзер (голос папы), Ортруда, Изольда, Тристан и Кундри. Самые низкие голоса для вагнеровских проклятий — баритоны — Альберих в «Золоте Рейна» и Голландец в «Летучем Голландце».

Предмет проклятия. В операх Верди всегда проклинают главного героя (Измаила в «Набукко», Макбетов, герцога и Риголетто, Леонору, Альваро и Карлоса в «Силе судьбы», Аиду, Дездемону). У Вагнера проклятие направлено на нечто связанное с героем (мир в «Тангейзере», кольцо в «Золоте Рейна», пути главного героя в «Парсифале»). Исключения: Тангейзер (проклятие папы римского) и Тристан.

Реакция. У Верди на проклятие реагируют действующие лица, у Вагнера — оркестр (симфонические фрагменты после проклятия Венеры в «Тангейзере», Ортруды в «Лоэнгрине», Альбериха в «Золоте Рейна»).

Выразительные средства. И Вагнер, и Верди активно используют обычный набор средств, вроде тромбонов и уменьшенных гармоний. У обоих проклятие нередко ассоциируется с темой/лейтмотивом или определенным инструментом («Тангейзер», «Золото Рейна», «Риголетто», «Симон Бокканегра»).

Верди сопровождает проклятие хроматическими гаммами tutti, мелкими длительностями и характерными ритмами, вроде ассоциированного с топосом смерти анапеста. Вагнер чаще прибегает к тремоло, crescendo и внезапному снятию оркестровой фактуры. У Верди произнесение слова обычно сопровождается постепенным восхождением к высоким нотам и возвращением на несколько ступеней вниз, у Вагнера почти не выделяется высотно.

Все эти черты обнаруживаются в операх середины века.

В «Риголетто» (1851) Верди выстраивает традиционную музыкально-драматургическую симметрию и подчеркивает равенство Риголетто и Монтероне: Риголетто регулярно имитирует ритмические фигуры Монтероне, а чтобы тождество двух отцов было заметнее, партия Монтероне предназначалась для хорошего баритона, а не баса, как принято сейчас ([22], [35]). Проклятие в этой системе выполняет функцию «портрета Дориана Грея», отражая пороки Риголетто и связывая глумление Риголетто над Монтероне в Интродукции с похищением Джильды в начале второго акта, а покушение на убийство Герцога — с трагической развязкой оперы 5.

Центральная, «описательная» часть проклятия сосредоточена в Largo concertato. Минимальными средствами Верди добивается потрясающего эффекта: тромбоны с нисходящими квартами в пунктирном ритме указывают на топос смерти, восходящие хроматические гаммы tutti адресуют проклятие небесам, а струнные поддерживают пульс.

В Tempo di mezzo герцог приказывает арестовать Монтероне, после чего тот проклинает герцога и Риголетто. Далее еле слышно звучит анапест струнных, — не убивая проклинающего на месте, Верди использует топос смерти для придания проклятию дополнительной силы. Параллельно с этим хроматический ход в басу приводит к первой тональности стретты — des-moll.

Этот переход следует отметить особо. Как было видно уже в «Макбете», Верди уделял особое внимание выбору тональности. Вопреки расхожему мнению 6, композиционная проработанность опер Верди не уступает операм Моцарта; тональные планы его опер были продуманы до мелочей, причем не только с гармонической, но и с драматургической стороны ([16], [18], [29], [44]). Если Вагнер «ослаблял тональность до предела» [31, 318], то Верди искал пределы тональности.

Вскоре после премьеры «Риголетто» Вагнер закончил сочинение «Золота Рейна» (1854). За два с половиной часа Альберих проклинает дважды: в финале первой картины — любовь, а в начале четвертой картины — кольцо.

Первое проклятие — вновь в с-moll, его сопровождают тубы и тремоло струнных. Оркестр играет лейтмотив отречения от любви и лейтмотив кольца, образующие перекличку с проклятием земных радостей Фаустом в одноименной опере Гуно.

Второе проклятие Альбериха оркестр встречает тревожным затишьем: лейтмотив ненависти чередуется с еще более тихим тремоло литавр или протяженными аккордами духовых. Неожиданно оркестровая фактура нарастает с выраженным тремоло, но на слове «Knecht» («раб») оркестр замолкает: Альберих сначала поет в полной тишине, а затем на замершей уменьшенной гармонии деревянных духовых (пример 4). Сопоставление проклятия Альбериха с проклятием папы (и отчасти с проклятием Венеры) из «Тангейзера» позволяет сформулировать присущий Вагнеру интонационный комплекс проклятия: «затишье — нарастание оркестровой фактуры — пауза — длительное удержание одной гармонии».

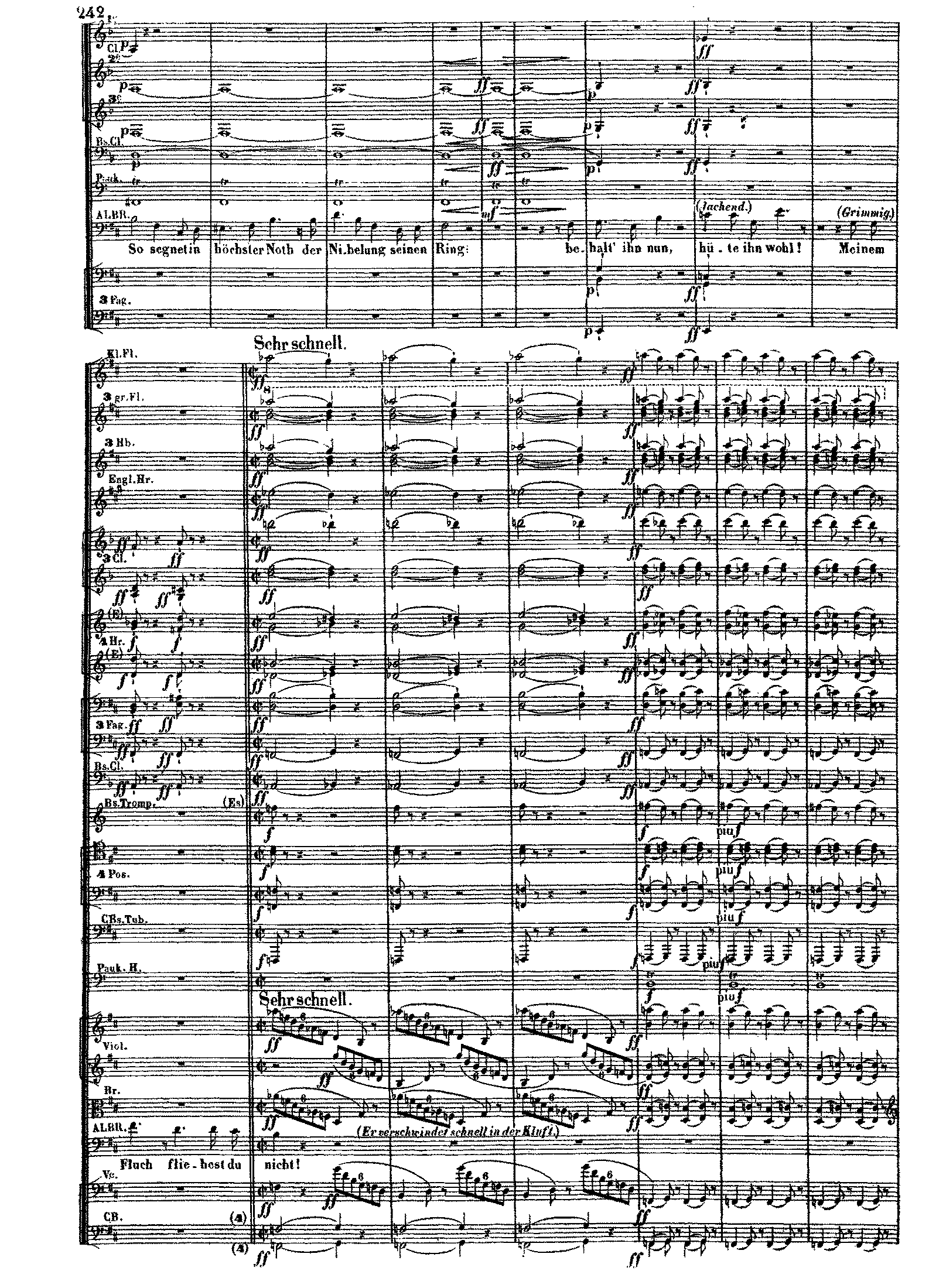

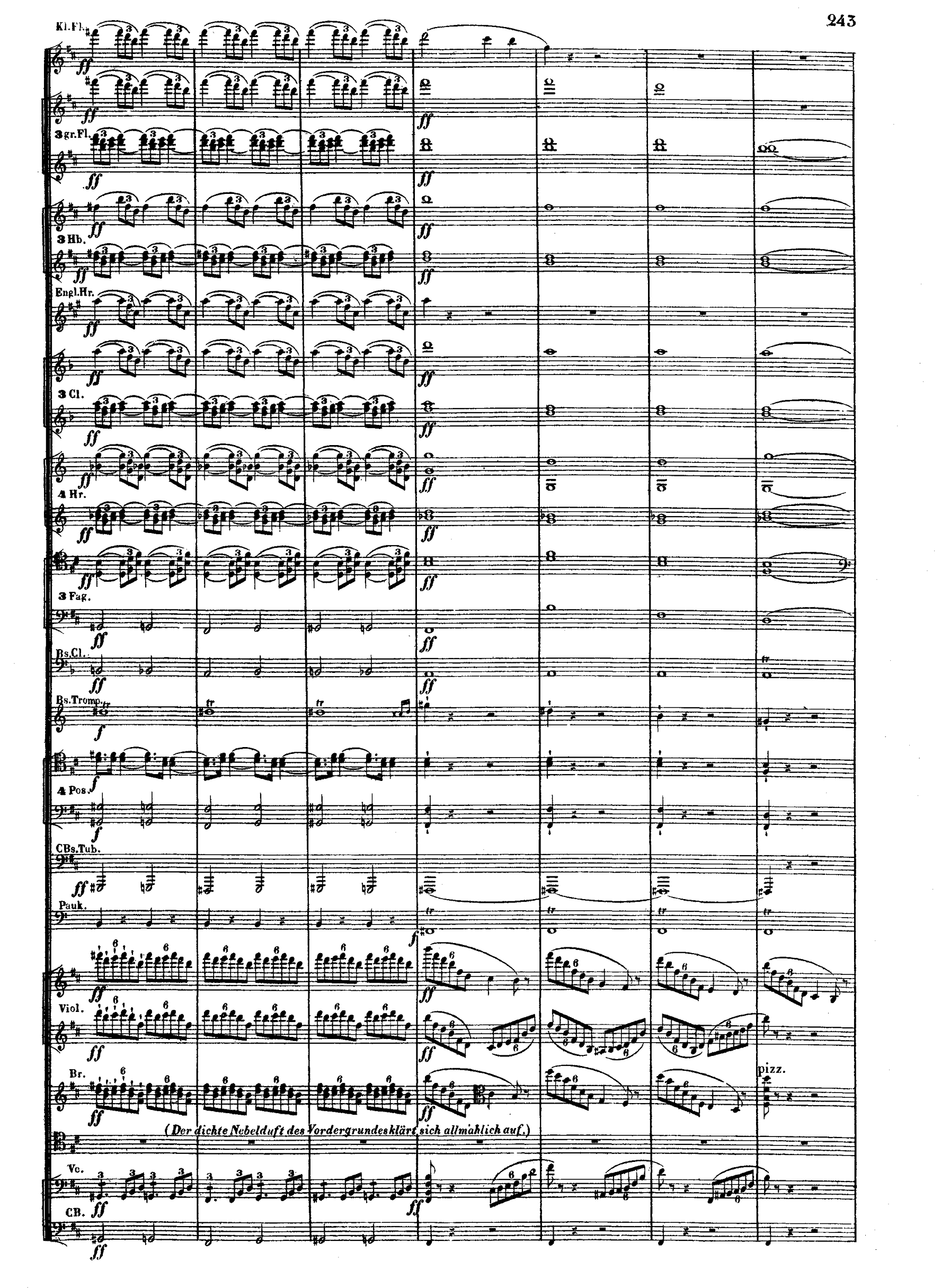

Пример 4. Р. Вагнер. «Золото Рейна». 4-я картина, проклятие Альбериха

Example 4. R. Wagner. “The Rhinegold” (“Das Rheingold”). Scene 4, Alberich’s curse

В обоих проклятиях с последними словами Альбериха темп мгновенно ускоряется (Sehr sсhnell), оркестр играет tutti фортиссимо. Оба раза звучат мотивы, напоминающие барочные фигуры: в первом проклятии — фигуру бега (fuga), во втором — фигуру вращения (circulatio), а следом за ней — фигуру хаоса или нагромождения (congeries).

Как в «Риголетто», так и в «Золоте Рейна» проклятие включает развернутый поэтический текст. У обоих композиторов проклятие связано с определенным мотивом: у Вагнера это лейтмотив проклятия, у Верди — тема из увертюры 7. Наконец, оба композитора вскоре нарушили собственные каноны.

1853-й и 1859-й

В «Тристане и Изольде» (1859) проклятия произносятся чаще, чем где-либо: в первом акте Изольда проклинает Тристана, во втором и третьем Тристан дважды проклинает свет и один раз — любовный напиток. Теперь на проклятие реагирует не только бушующий оркестр, но и герои — ужас Брангены от проклятия Изольды едва ли сопоставим с репликами Логе и Вотана, услышавшими проклятие Альбериха.

В «Травиате» (1853) проклятие, напротив, не совершается и даже прямо не произносится — оно, словно призрак, появляется в Tempo d’attacco дуэта Виолетты и Жермона-старшего: «Poiche’ dal ciel non furono / Tai nodi benedetti» («Где нет небес благословенья, / Там, верьте, счастья нет!»). Это предостережение Верди вооружает бульварной мелодией с разухабистым аккомпанементом и ремаркой «con semplicita». Но балансирующая на грани фривольности мелодия звучит, вопреки своему характеру, в медленном темпе и в полутонах f-moll. Даже начинается она с минорной сексты — словно с отблеска вступительной мажорной сексты из «Libiamo». Виолетта слышит знакомый ей язык — музыку окружающего ее общества, но слышит ее не напрямую, а как давнее воспоминание. Поэтому угроза проклятия действует, и Виолетта соглашается с Жермоном 8.

1860–1870-е: развитие канона

Достигнув вершины, Вагнер и Верди не остановились, однако их подходы к проклятию начали меняться.

Верди отодвигает проклятия от финала (угроза проклятия в «Аиде» звучит в середине третьего акта, в «Отелло» проклятие отделено от финала акта диалогом Отелло и Яго), а также поручает проклятия героям с высокими голосами: тенор Отелло проклинает Дездемону, а меццо-сопрано Амнерис проклинает Рамфиса и жрецов. Вагнер тем временем, наоборот, смещает проклятие Кундри к финалу второго акта в «Парсифале».

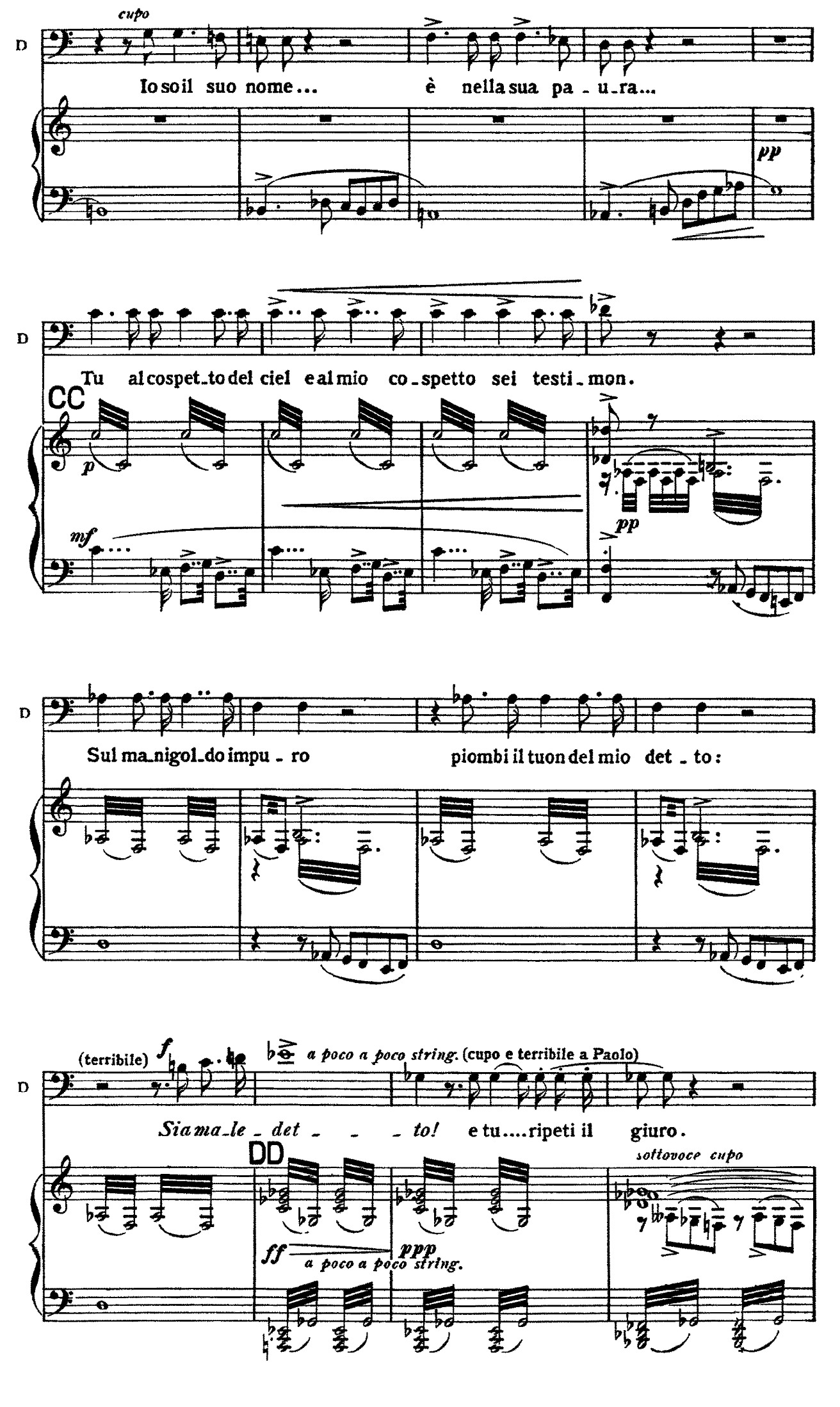

В «Силе судьбы» (1862) герои произносят два проклятия. В финале первого акта умирающий отец проклинает безвинную дочь под продолжительный уменьшенный септаккорд духовых. В конце второго акта поиски убежища и покаяния приводят Леонору в монастырь. Когда падре Гвардиано произносит фамилию Леоноры, уменьшенный аккорд tutti служит ненавязчивым напоминанием о проклятии.

Чтобы спасти Леонору от проклятия, падре Гвардиано с хором монахов проклинают любого, кто нарушит ее отшельничество. Как и в «Риголетто» «перформативная» и «описательная» части проклятия разделены в соответствующие части la solita forma финала второго акта. Совершается проклятие в Tempo d’attacco: так Верди эксплуатирует статико-динамическую неопределенность этого раздела, лишая слушателя четкого ориентира и усиливая сквозное развитие действия.

Последствия проклятия описываются в Largo concertato. Оркестр играет хроматические гаммы tutti, теперь и восходящие, и нисходящие. Даже такое простое средство у Верди многогранно: гаммы указывают и на небеса, и на смерть, изображают карающие молнии, о которых поют монахи, производят яркий звуковой эффект и позволяют перейти в новую тональность. Тональность A-dur («надежда на свидание при расставании влюбленных <…> упование на Бога» [3, 37]) соединяет два драматургических смысла происходящего: молитва о защите и предсказание встречи Леоноры и Альваро в финале оперы ценой нарушения им запрета.

В Tempo di mezzo Гвардиано указывает Леоноре путь к пещере. Начинается стретта в темпе Adagio (!), явно вдохновленная медленным «религиозным» финалом четвертого акта «Фауста» Гуно, где хор осуждал жестокое проклятие Валентина в адрес Маргариты. Так Верди завершает изысканно выстроенное сравнение двух проклятий: и отец Леоноры, и падре Гвардиано достигают в них e’, но злое и несправедливое проклятие отца сопровождают лишь уменьшенные гармонии духовых, а сострадательное и защищающее Леонору проклятие монаха — вся мажорная мощь хора и оркестра.

В «Аиде» (1870) проклятия вновь появляются дважды. В третьем акте Амонасро угрожает проклятием Аиде. Это происходит после быстрого Cantabile (!), в еще более стремительном Tempo di mezzo, после чего идет кабалетта в темпе Аndante assai sostenuto. Таким образом, вместо того чтобы идти от медленного к быстрому, la solita forma сначала стремительно ускоряется, а затем завершается в медленном темпе.

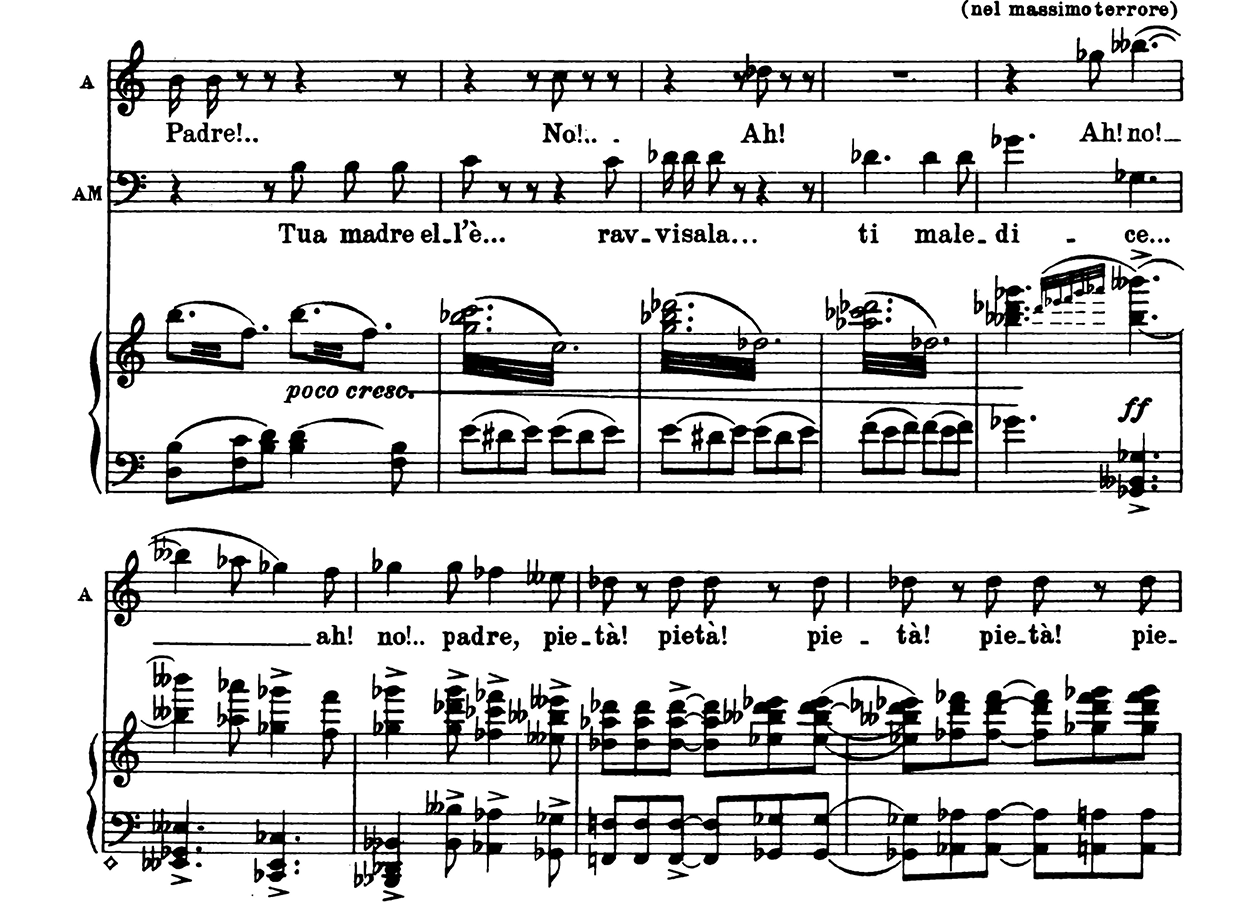

Амонасро не проклинает Аиду, а описывает, как ее проклянет мать, из-за чего проклятие лишается перформативности, а следовательно, перестает подчиняться дихотомии «reflection/interaction» 9, на которой выстроена структура разделов solita forma. Верди еще больше подчеркивает утрату «действенности» тем, что при произнесении слова «maledice» бас поднимается на верхний ges’ не постепенно, как это обычно было у Верди, а скачком на кварту вверх от монотонно повторяемого des’ (пример 5). Иначе говоря, все в этой сцене сделано для того, чтобы при помощи проклятия solita forma «перевернулась с ног на голову», оставаясь при этом идентифицируемой.

Пример 5. Дж. Верди. «Аида». III акт, дуэт Амонасро и Аиды

Example 5. G. Verdi. “Aida.” Act 3, Duet of Amonasro and Aida

В конце оперы Амнерис проклинает Рамфиса и жрецов. После смены ряда нетривиальных тональностей (проклинающая реплика Амонасро и ответ на нее Аиды, например, написаны в ges-moll — тональности с девятью бемолями) Верди использует мелодический a-moll, словно расчищая холст для новых выразительных средств.

Вся сцена устроена как религиозная церемония, и Амнерис объявляет жрецам анафему (anatèma), а не просто проклинает их. Слышны отзвуки марша из первого акта, нависавшего над Аидой и в конце концов заставившего ее произнести «Ritorna vincitor!». При помощи марша и реплик «pieta!» на восходящих и нисходящих секундах Верди подчеркивает тождественность ситуаций Аиды и Амнерис, столкнувшихся с безжалостной государственной машиной.

Но если голос Аиды в опере подчиняется натиску других героев, то Амнерис перекрывает и марш, и жрецов, не давая своему голосу раствориться в милитаристском и ритуальном экстазе. Для реплик жрецов Верди выписывает размер две четверти (не alla breve), но Амнерис не дает ему утвердиться, и сцена заканчивается на «ее» четыре четверти.

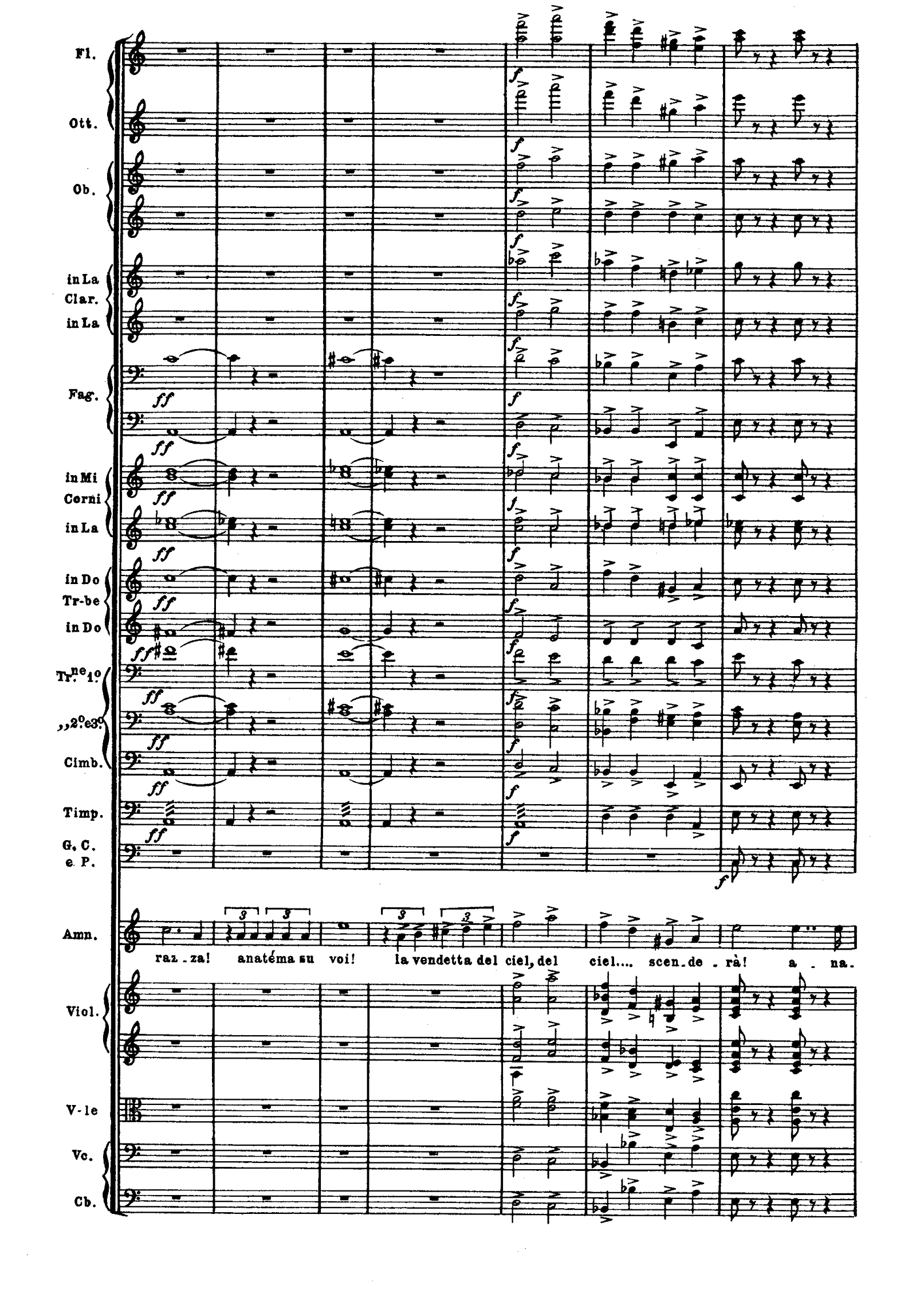

Мощь Амнерис, преодолевающая грандиозную и ожесточенную тремоло оркестровую фактуру, становится пронзительно трагичной в своей безысходности. В конце концов ее анафема заставляет оркестр остановиться: этот момент из нескольких коротких пауз легко пропустить в партитуре, но он остро ощущается на слух. В нескольких мгновениях тишины Амнерис завершает проклятие, и оркестр тут же реагирует на него грандиозной восходящей хроматической гаммой tutti, восходящими пассажами духовых и острым пунктирным ритмом струнных, словно поддерживая ее отчаянный призыв (пример 6). Модус и направление движения радикально меняются: неповоротливый и тяжеловесный оркестровый поток, запущенный в самом начале сцены, вздымается вверх; статичное сменяется динамичным. Оркестровая реакция на проклятие, длящаяся не больше минуты, становится средством высвобождения; говоря в терминах Эрнста Курта [5], накопленная потенциальная энергия превращается в кинетическую.

Пример 6. Дж. Верди. «Аида». IV акт, проклятие Амнерис

Example 6. G. Verdi. “Aida.” Act 4, anathema of Amneris

Вполне возможно, что тремоло, оркестровую реакцию, ритуальность и многое другое Верди стал активно использовать под влиянием Вагнера. Однако это привычное допущение нуждается в ревизии. Верди не находился под влиянием Вагнера; многочисленные новшества вагнеровских опер не заимствовались, а скорее служили импульсом к изменениям, которые Верди совершал с большой последовательностью и проницательностью, ограничивая себя пределами тональности, традиционной музыкальной формы и актуальной для него театральной технологии. Радикальные музыкальные и драматургические идеи должны были быть представлены не безмолвным прихожанам храма на зеленом холме, а публике, вальяжно занимающей кресла в зале-подкове. Верди не стирает традицию во имя нового — он отыскивает пространство для него в досконально известных ему правилах, всякий раз соревнуясь с самим собой в изобретательности и нетривиальности очередного решения 10. Вагнер лишает проклятия перформативности и выносит их за пределы действия, благодаря чему его оперы получают христианские отсветы, — в большей степени это актуально для «Тангейзера» и «Летучего голландца», в меньшей степени — для трех опер «Кольца», для героев которых проклятие становится данностью. Верди же лишает проклятия в «Травиате» и «Аиде» перформативности для преображения музыкальной формы. Как написал Чайковский, «гениальный старец Верди в „Аиде“ и „Отелло“ открывает для итальянских музыкантов новые пути, нимало не сбиваясь в сторону германизма (ибо совершенно напрасно многие полагают, что Верди идет по стопам Вагнера)» [12, 354].

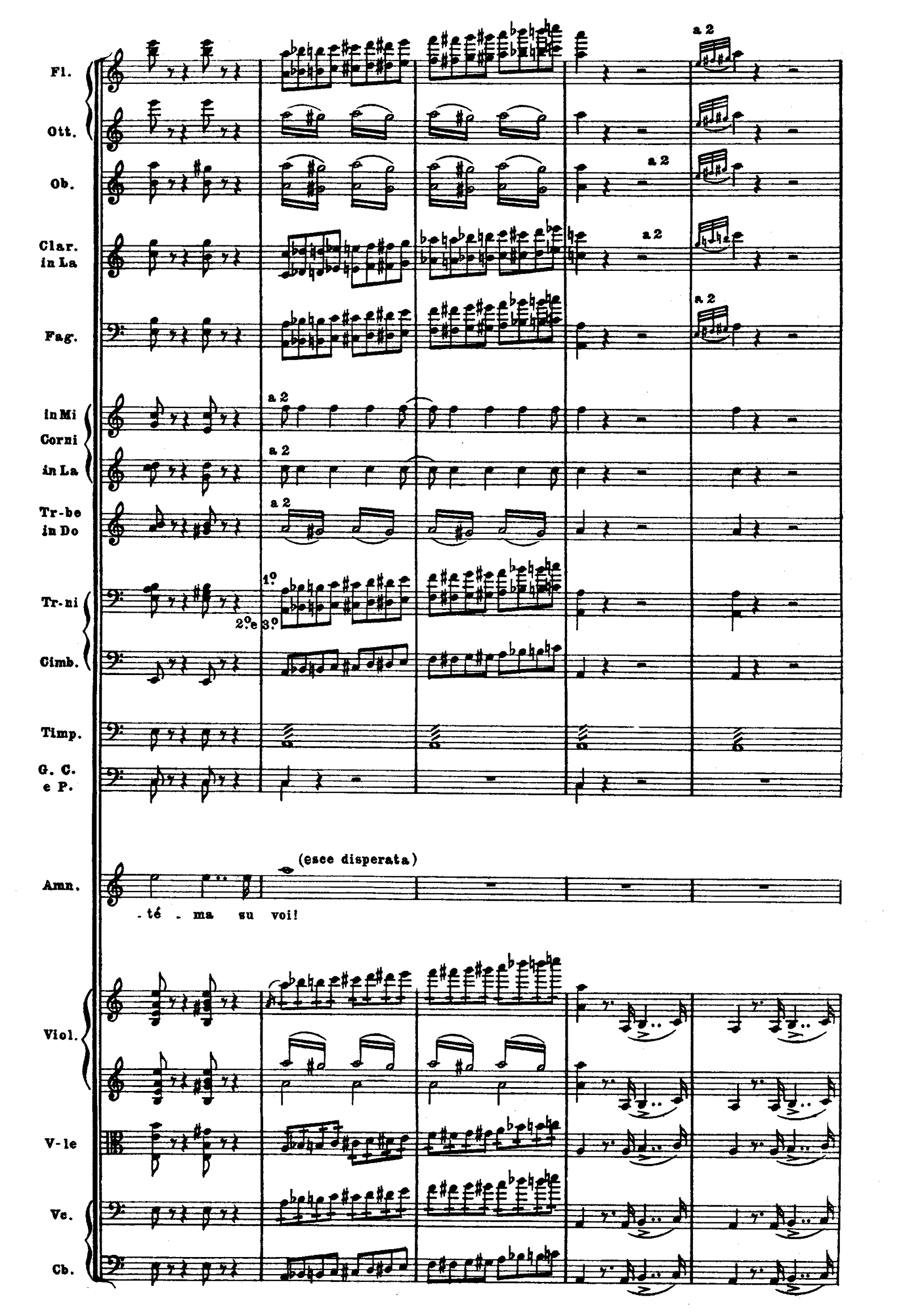

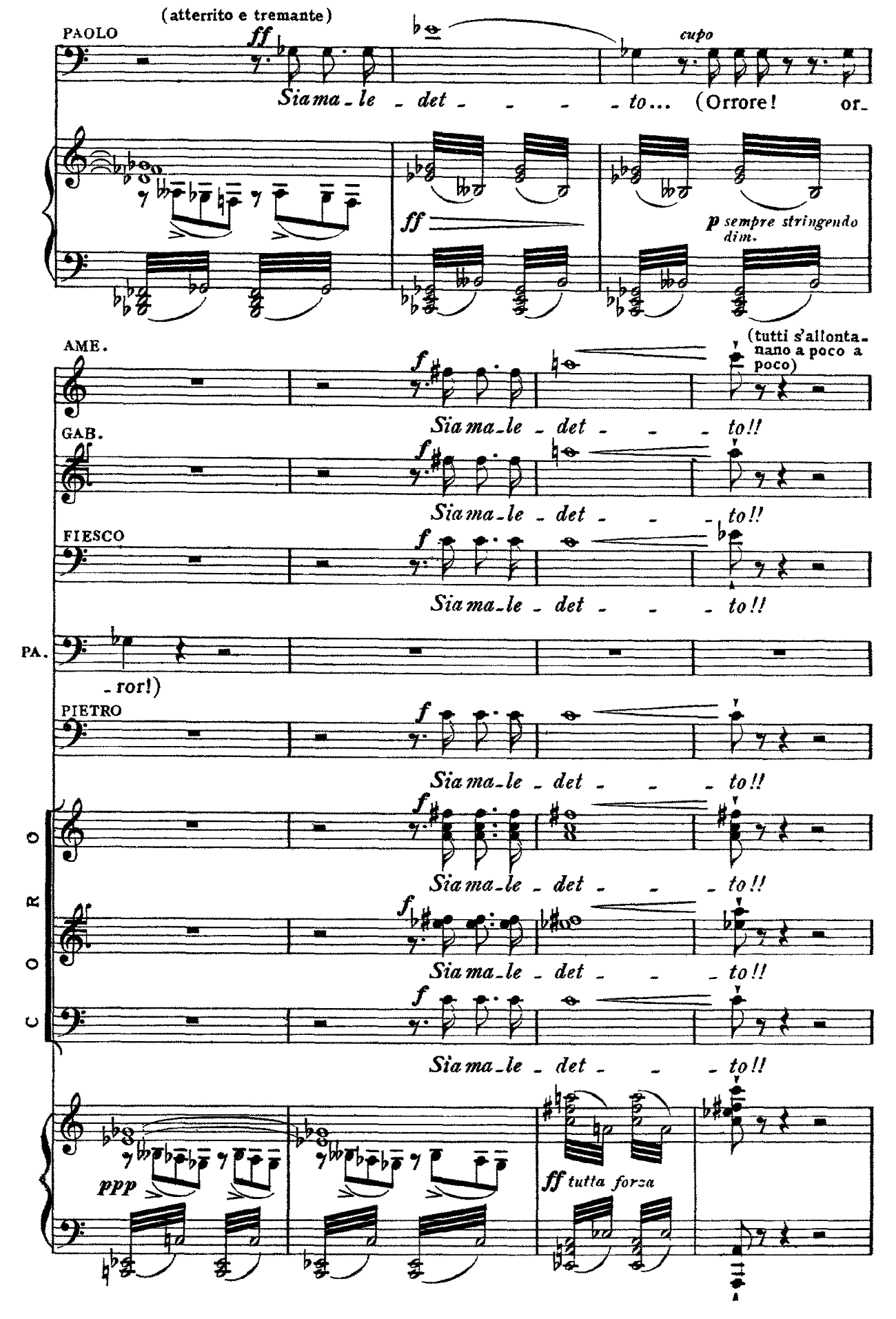

Это убедительно демонстрирует следующая работа Верди — вторая редакция «Симона Бокканегры» (1881). Проклятие Фиеско из финала пролога приведет к проклятию в финале первого акта. Все герои и хор находятся на сцене, но один из них — похититель. Симон приказывает всем проклясть преступника, чтобы проверить, испугается ли он проклясть самого себя.

Два главных подозреваемых — Симон и Паоло — обращаются друг к другу, и оркестр исполняет устрашающий фанфарный мотив tutta forza, повторив его после нескольких реплик Симона. После этого оркестр замолкает, за исключением мрачного соло бас-кларнета и эпизодических, едва слышных реплик других инструментов. Симон и Паоло проклинают преступника, как это обычно бывает у Верди, с нисходящим движением в конце слова (в данном случае — на сексту вниз). Остальные герои и хор достигают вершины на конце слова, после чего трижды повторяют слово шепотом на одном звуке (пример 7).

Пример 7. Дж. Верди. «Симон Бокканегра» (версия 1881 года). I акт, финал

Example 7. G. Verdi. “Simon Boccanegra.” The end of the act 1

Если в «Макбете» главные герои, поддерживаемые хором и оркестром, громогласно проклинали убийц, а леди Макбет в конце Tempo di mezzo еще и пела для пущей убедительности целыми нотами, то в «Симоне» голоса солистов и хора заглушены и подавлены. По мнению Гарри Томлинсона, это вызвано неизвестностью жертвы и неподконтрольностью проклятия:

Все, кто шепчет “Sia maledetto!”, участвуют в акте таинственной, ужасающей силы, но большинство из них приводит эту силу в движение, не зная ее цели. <…> Не зная, в каком направлении направлена иллокутивная сила их собственных слов, они лишь смутно ощущают то усилие, которое им необходимо для их произнесения [43, 273].

Томлинсон видит в этом влияние «Рождения трагедии» Фридриха Ницше: вся сцена ритуализирована и деперсонализирована до предела, дионисийское в ней явно берет верх над аполлоническим. Как описывал это Ницше,

…объективация дионисического состояния, представляет собой не аполлоническое спасение в иллюзии, а, напротив, разрушение индивидуальности и объединение ее с изначальным бытием. <…> Хор греческой трагедии, символ дионисически возбужденной массы в ее целом, находит в этом нашем воззрении свое полное объяснение [7, 93].

Каждая деталь оркестровки дает необычайный эффект; одно только тихое тремоло струнных заменяет собой всю массивную фактуру ранних вердиевских опер, а «там-тама <…> достаточно для того, чтобы акустически обречь на гибель героев, объявленных вне закона: один его звук предвещал, что их время сочтено. Громогласный гонг, осужденный многими критиками XIX века, стал звуковым символом социального, религиозного или политического проклятия» [33, 127].

Томлинсон обращает внимание на тематическую, вокальную или, шире, «музыкальную пустоту» сцены, ее свободу от каких-либо жестов и мимесиса. Человеческие голоса, по его мнению, замолкают под воздействием двух сил: страшной, оккультной силы проклятия и мощи оркестра, ставшего главным действующим лицом в опере. Именно оркестр, как считает Томлинсон, совершает проклятие, а герои и хор лишь озвучивают его, высвобождая энергию сверхмассивного оркестрового импульса.

Может показаться, что речь идет об эксцентричном сочетании старых приемов Верди: проклятие было выражено лейтмотивом в «Луизе Миллер» [10], а слово «maledetto» в стретте произносил Монтероне (в качестве лишенного перформативности лексического повтора). Однако, разбирая примеры из поздних опер Верди, Томлинсон ясно показывает, что в «Симоне» стретта заменена сценическим высказыванием (как называл это Верди, «parola scenica») нового типа, обладающим всеми функциями стретты: остановить, суммировать и завершить действие в пределах одного номера. Значение слова (и даже его перформативность) нивелируются, а главным выразителем смысла становится свободный от мимесиса оркестр, которому служат человеческие голоса.

Но даже столь впечатляющим преобразованием музыкальной формы интерес к проклятию в «Симоне Бокканегра» не исчерпывается. Значение проклятия у Верди не повторяется от оперы к опере: раскаяние и возмездие в «Риголетто», предостережение в «Травиате», предмет искупления и средство защиты в «Силе судьбы», угроза и ultima ratio в «Аиде», поиск правды в «Симоне Бокканегра». По замечанию Клаудии ди Пасторино, «только Верди смог из такой модной темы, как проклятие <…> создать оперу, сделать из этого театр, потому что он смог подлинно понять это слово, превратив его не в катафалк мрака, а во вселенную человеческих ценностей» [38, 16].

Конец века

Через год после премьеры второй редакции «Симона» Вагнер представил «Парсифаля» (1882), в котором фигурируют два проклятия. Первое тяготеет над Кундри, а вторым она пытается удержать Парсифаля. Вновь проклятие давно свершилось, вновь проклинает женщина, вновь не героя, а пути и тропы к Граалю, вновь на проклятие реагирует оркестр. Тональность низложена, но то и дело мелькает знакомый с-moll (аккорд на словах Кундри «Irre!.. mir so vertraut») или на несколько тактов устанавливается h-moll — «черная» (по определению Бетховена) тональность, использованная Мейербером в сцене заклинания из «Роберта-дьявола» [3, 34–35]. Единственное изменение — смещение проклятия в финал акта — выглядит как окончательный отказ от канона Мейербера. В результате от проклятий «Парсифаля» едва ли можно испытать восторг открытия или хотя бы радость узнавания, как это происходило с каждой новой оперой Верди.

Если в «Иудейке» и «Гугенотах» проклятие католиками иноверцев привело к трагедии, то в «Парсифале» крест в сюжетном и музыкальном смысле обезоружил проклятие язычницы. Вместо манифеста против нетерпимости и вражды на сцену вышла сомнительная околохристианская мистерия:

В эпоху духовной анархии, когда человек, утративший вкус и ощущение онтологии, начинает пугаться самого себя и своей судьбы, всегда появляются секты, заменяющие религию тем, кто ее потерял, наподобие того, как в период международных кризисов целая армия магов, факиров и сомнамбул завладевает газетной рекламой. Мы тем более свободно можем говорить о вагнеризме, что пора его расцвета давно прошла и дистанция, отделяющая нас от него, позволяет нам поставить все на свое место. <…> от музыки, бесстыдно считавшейся чисто чувственным наслаждением, без всяких переходов пришли к туманному вздору искусства-религии, с его героической мишурой, мистическим и воинственным арсеналом и словарем, пропитанным поддельной религиозностью [9, 199] 11.

Симптоматично, что оперы, где Вагнер смог совладать с проклятием и возвести его на положенный пьедестал, — «Лоэнгрин», «Золото Рейна», «Тристан и Изольда» — менее всего отягчены религиозными идеями и почти не упоминаются в полемике о возможном влиянии вагнеровского антисемитизма на его оперы ([27], [41]). В этом плане столь проницательно звучат слова Чайковского:

Вагнер, как личность, возбуждает во мне чувства антипатии, — но я не могу не отдать справедливости его огромному музыкальному дарованию. Дарование это, по-моему, нигде не проявилось так ярко, как в «Лоэнгине». Эта опера останется венцом вагнеровского творчества; после «Лоэнгрина» началось падение его таланта, загубленного сатанинскою гордостью этого человека [13, 111].

В 1883 году Вагнер умирает. Его идеи довели до совершенства Рихард Штраус, написавший «энциклопедию» вагнеровской оперы — «Женщину без тени» (1917), и Верди, который объединил все атрибуты проклятия в «Отелло» (1887), подчеркнув сложнейшую гармонию оперы внезапным ais в проклятии главного героя. Верди умирает в 1901 году.

Список источников

- Бершадская Т. С. Гармония как средство характеристики действующих лиц в опере П. Чайковского «Евгений Онегин» // Т. С. Бершадская. Статьи разных лет / ред. О. В. Руднева. СПб. : Союз художников, 2004. С. 148–167.

- Гельмгольц Г. Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки / пер. с нем. М. О. Петухов. М. : Либроком, 2013. 592 с. (Серия «Классики науки»).

- Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII — начала XIX вв. Часть II: Музыкальный язык и принципы музыкальной композиции. М. : Композитор, 2007. 223 с.

- Кириллина Л. В. Орфизм и опера // Музыкальная академия. 1992. № 4 (641). С. 83–94.

- Курт Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера / пер. с нем. Г. Балтер. М. : Музыка, 1975.

- Манн Т. Страдания и величие Рихарда Вагнера / пер. с нем. А. С. Кулишер // Т. Манн. Собрание сочинений : в 10 томах. Т. 10. Статьи 1929–1955 / ред.-сост. Н. Н. Вильмонт, Б. Л. Сучков; ред. В. А. Смирнов. М. : Государственное издательство художественной литературы, 1961. С. 102–173.

- Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки / пер. с нем. Г. А. Рачинский. СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. 224 с.

- Порфирьева А. Л. Магия оперы // Музыкальный театр : Сб. науч. трудов. СПб. : Российский институт истории искусств, 1991. С. 9–35.

- Стравинский И. Ф. Хроника. Поэтика. М. : Центр гуманитарных инициатив, 2012. 368 с. (Серия «Российские Пропилеи»).

- Филонович А. Г. Верди оборачивается // Джузеппе Верди : Луиза Миллер : Опера в трех действиях : Новая сцена : Премьера 25 мая 2023 года / ред.-сост. Т. М. Белова, ред. Ю. А. Бедерова. М. : Государственный академический Большой театр России, 2023. С. 91–101.

- Холопов Ю. Н. Выразительность тональных структур у П. И. Чайковского // Проблемы музыкальной науки. 1973. № 2. С. 89–103.

- Чайковский П. И. Музыкально-критические статьи. Москва : Музгиз, 1953. 437 с.

- Чайковский П. И. Переписка с Н. Ф. фон Мекк : в 3 томах. Т. II. 1879–1881 / ред. В. А. Жданов, Н. Т. Жегин. М.—Л. : Academia, 1934. 676 с. (Серия: «Музыка: П. И. Чайковский»).

- Шёнберг А. Малер / пер. О. В. Лосевой // А. Шёнберг. Стиль и мысль. Статьи и материалы / пер. с нем. О. В. Лосевой, Н. О. Власовой. М. : Композитор, 2006. С. 32–57.

- Abbate C. Erik’s Dream and Tannhauser’s Journey // Reading Opera / eds. A. Groos, R. Parker. Princeton, New York : Princeton University Press, 1988. P. 129–167. DOI: 10.1515/9781400859597.129.

- Analyzing Opera / eds. C. Abbate, R. Parker. University of California Press, 1989. DOI: 10.1525/9780520310810.

- Austin J. L. Philosophical Papers / eds. J. O. Urmson, G. J. Warnock. 2nd ed. Oxford [Eng.] ; New York : Oxford University Press, 1970. 290 p.

- Balthazar S. L. Plot and Tonal Design as Compositional Constraints in “Il Trovatore” // Current Musicology. 1996. No. 60–61. P. 51–78. DOI: 10.7916/D88P5Z8G.

- Balthazar S. L. The Forms of Set Pieces // The Cambridge Companion to Verdi / ed. S. L. Balthazar. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2004. P. 49-68. DOI: 10.1017/CCOL9780521632287.005.

- Basevi A. Studio sulle opere di Giuseppe Verdi. Firenze : Tipografia Tofani, 1859. 346 с.

- Berndt F., Meixner S. Goethe’s Archaeology of the Modern Curse (Orest, Faust, Manfred) / trans. by A. Mahler // MLN. 2016. Vol. 131. No. 3. P. 601–629. DOI: 10.1353/mln.2016.0041.

- Chusid M. Rigoletto and Monterone: A Study in Musical Dramaturgy // M. Chusid. Rigoletto (Bollettino quadrimestrale dell’Istituto di Studi Verdiani): Vol. IX. Parma : Istituto nazionale di studi verdiani, 1982. P. 1544–1588.

- Clément C. Opera, or The Undoing of Women / trans. by B. Wing. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1999. 202 p.

- Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World / ed. by J. G. Gager. New York : Oxford University Press, 1992. 278 p.

- Dean W. Verdi Views // The Musical Times. 1989. Vol. 130. № 1761. P. 682. DOI: 10.2307/1193786.

- Falco J. L. The Malediction in Indo-European Tradition : PhD Dissertation in Indo-European Studies. Los Angeles : University of California, 1992. 206 p.

- Grey T. S. The Jewish Question // The Cambridge Сompanion to Wagner: / ed. T. S. Grey. Cambridge, UK; New York : Cambridge University Press, 2008. P. 203–219. DOI: 10.1017/ccol9780521642996.013.

- Hanslick E. Aus dem Opernleben der Gegenwart. Berlin : Allgemeiner Verein für Deutsche Literatur, 1889. Vol. 3: Neue Kritiken und Studien. 458 p. (Der «Modernen Oper»).

- Huebner S. Structural Coherence // The Cambridge Companion to Verdi / ed. S. L. Balthazar. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2004. P. 139–153. DOI: 10.1017/ccol9780521632287.009.

- Indy V. d’. Cours de composition musicale. Troisième livre / réd. G. de Lioncourt. Paris : Durand et Cie, 1950. 371 p.

- Kerman J. How We Got into Analysis, and How to Get Out // Critical Inquiry. 1980. Vol. 7. No. 2. P. 311–331.

- Kitz A. M. Cursed Are You! The Phenomenology of Cursing in Cuneiform and Hebrew Texts. Winona Lake, Indiana : Eisenbrauns, 2014. 528 p. DOI: 10.1515/9781575068749.

- Kreuzer G. K. Curtain, Gong, Steam: Wagnerian Technologies of Nineteenth-Century Opera. Oakland, California : University of California Press, 2018. 348 p. DOI: 10.1515/9780520966550.

- Marenco C. La maledizione… // Musicaaa! Periodico di cultura musicale. 2004. No. 28. P. 19–27.

- Martin G. W. The Curse in Rigoletto // G. W. Martin. Aspects of Verdi. New York : Dodd, Mead, 1988. P. 157–179.

- McClary S. Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality. Minneapolis : University of Minnesota Press, 2002. 220 p.

- Newark C. “Ch’hai di nuovo, buffon?” or What’s New with Rigoletto // The Cambridge Companion to Verdi / ed. S. L. Balthazar. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2004. P. 197–208. DOI: 10.1017/ccol9780521632287.013.

- Pastorino C. de. La maledizione dal mondo classico al mondo dell’opera // Musicaaa! Periodico di cultura musicale. 2003. No. 26. P. 5–16.

- Powers H. S. “La solita forma” and “The Uses of Convention” // Acta Musicologica. 1987. Vol. 59. No. 1. P. 65–90. DOI: 10.2307/932865.

- Shaw G. B. The Perfect Wagnerite: A Commentary on the Niblung’s Ring. Auckland : Floating Press, 2011. 134 p.

- Stanley G. Parsifal: Redemption and Kunstreligion // The Cambridge Companion to Wagner / ed. T. S. Grey. Cambridge University Press, 2008. P. 151–176. DOI: 10.1017/CCOL9780521642996.010.

- Strowick E. Curse and Modernity: A Brief Introduction // MLN. 2016. Vol. 131. No. 3. P. 571–578. DOI: 10.1353/mln.2016.0039.

- Tomlinson G. Learning to Curse at Sixty-Seven // G. Tomlinson. Music and Historical Critique: Selected Essays. London : Routledge, 2017. P. 269–282. DOI: 10.4324/9781315090993.

- Webster J. To Understand Verdi and Wagner We Must Understand Mozart // 19th-Century Music. 1987. Vol. 11. No. 2. P. 175–193. DOI: 10.2307/746730.

- Zoppelli L. Demokratische Dramaturgie? Wagner, Verdi und der Geist Giuseppe Mazzinis // Wagnerspectrum. 2017. No. 13/2. S. 15–40.

Комментировать