«Пена дней»: от романа — к оперному либретто

«Пена дней»: от романа — к оперному либретто

Мой друг, так умирают мотыльки…

Борис Рыжий

Либретто от-кутюр

Французского писателя Бориса Виана (1920–1959) и русского композитора Эдисона Денисова (1929–1996) связывают не только сочинения — вокальный цикл «Жизнь в красном цвете» и опера «Пена дней». Их роднит особая любовь к слову и музыке — двум стихиям, определившим творческие судьбы этих художников.

«Пена дней» (1946) — первый роман Бориса Виана, трубача-любителя из Сен-Жермен-де-Пре, предназначенный не для узкого семейного круга, а для широкой публики1. В нем нашли отражение философские воззрения автора, ярко проявилась индивидуальная манера письма. Когда Эдисон Денисов прочел эту странную книгу, он сразу понял, что хочет написать оперу на ее сюрреалистический сюжет. Композитор всегда тяготел к вокальной музыке. Но, к сожалению, жизненные обстоятельства не позволяли обращаться исключительно к ней. «Сейчас спрос только на инструментальные сочинения, — с горечью отмечал Денисов. — У меня масса заказов на инструментальные сочинения, но я совсем не хочу это делать» [11, 52].

Записные книжки свидетельствуют о том, что композитор предъявлял высокие требования к текстам своих опер и романсов. В случае с «Пеной дней» он отказался от идеи писать собственное либретто, основываясь на лаконичной фабуле, и решил использовать оригинальную прозу Виана, потому что она «изумительно поется» [11, 54]. Помимо мелодичности его привлекли в романе эмоциональная напряженность и «сложный психологический сюрреализм» [17, 271] — то есть проекция переживаний персонажей на предметы окружающего мира.

Положить на музыку текст романа без композиционных и смысловых изменений оказалось делом практически неосуществимым. Денисов столкнулся с несколькими фундаментальными проблемами. Во-первых, было необходимо отобрать главы, играющие ключевую роль в развитии сюжета и распределить их по актам и картинам. Во-вторых, — понять, в каких эпизодах у героев появится возможность не только рефлексировать, общаясь друг с другом, но и непосредственно выражать свои чувства, полностью отдаваясь во власть аффектов. В-третьих, — извлечь из ткани романа гротескно-фантастические элементы, характерные для Виана, которые смогут быть реализованы на сцене. Справедливо замечание Галины Григорьевой о том, что «сюрреалистическая природа первоисточника с его внезапными переключениями планов, контрастами и непредсказуемостью сюжетных коллизий <…> противоречит природе оперной драматургии» [4, 49]. Все существующие на сегодняшний день режиссерские версии «Пены дней» показывают, что для работы с подобным материалом требуется концептуальная сценография с высоким техническим оснащением 2. И, в-четвертых, — композитору предстояло решить: будет ли его опера иллюстрацией к роману или самостоятельным произведением, создатель которого вступит в полемику с автором первоисточника.

***

После парижской премьеры «Пены дней» в 1986 году текст оперы стал одним из главных объектов критики (наряду с музыкой и сценографией). Рецензенты давали и продолжают давать сегодня общую, порой ничем не аргументированную оценку, сетуя на сокращение фабулы или частичное исчезновение абсурдного плана.

Например, Жак Лошам в газете «Le Monde» (1986) писал о том, что композитор не смог в полной мере отобразить художественную специфику романа и его языковую игру: «<…> результат не слишком убедителен: хоть либретто и состоит из текста Виана, в нем отсутствуют весь слегка устаревший шарм и неритмичная, забавная манера повествования писателя, который украшает и преображает повседневную, до боли банальную речь» [23, 18]. По мнению рецензента, диалоги, непосредственно перенесенные из романа в либретто, «проваливаются», а повинна в этом декламация в стиле Дебюсси — «от многочисленных эпигонов» которого французскую публику, по словам автора, «тошнит» [23, 18]. Лошам был уверен, что неподготовленный зритель не сможет разобраться в происходящем на сцене: «<…> чтобы фабула, от которой остался один скелет, стала понятной, требуется предварительное знакомство с романом» [23, 18]. Иначе эпизоды, связанные, например, с гильотиной и казнью медицинского рецепта, кувшинкой в легких Хлои, заводом по выращиванию винтовок с помощью тепла человеческих тел, не раскроют заложенной в них идеи, — «все это имеет смысл только в контексте» [23, 18].

Клод Глайман из журнала «Opéra international» (1986) тоже отрицательно отзывался о либретто. Те, кто в молодости обожал Виана, уверен критик, вправе усомниться в подобном эксперименте. Оперу Денисова сравнивали с «Травиатой», из-за чего Глайман негодовал: «“Травиата” Верди не обедняет роман Дюма и наоборот» [20, 49]. Однако он не учел, что в «Даме с камелиями» нет и намека на сюрреализм или фантастику, в то время как в «Пене дней» представлен более сложный материал, затрудняющий работу либреттиста.

Шарль Питт из журнала «Opera» (1986) воспринял сочинение Денисова как заурядную историю двух влюбленных, «показанную в причудливой последовательности сцен» [25, 686]. По мнению критика, чтобы разгадать замысел оперы, «необходимо, видимо, внимательно изучить текст» романа, который изобилует «странными каламбурами и двусмысленностями» [25, 685]. Он считает, что либретто недостаточно полно воспроизводит оригинал, слова скрадываются музыкой и даже четкая декламация исполнителей в этой ситуации не спасла бы положения: «Опера содержит только малую часть романа, но даже если бы кто-то из зрителей был способен ухватить каждое слово, — это вовсе не вина певцов, если кто-то не смог, — то и тогда это все еще был бы неоконченный портрет виановского шедевра» [25, 686].

В 2012 году обозреватель немецкой газеты «Die Zeit» Фолькер Хагедорн, анализируя постановку Штутгартского оперного театра, резюмировал, что к моменту завершения Денисовым лирической драмы никто не ожидал от музыкального авангарда литературной оперы — это понятие считалось ругательным. Однако Хагедорн видит причину неудачи парижской премьеры не только в специфике жанра, но и в чрезмерно эксцентричной партитуре «Пены дней»: «И если это литературная опера, то не с джазом и аккордом Тристана, с 12-тоновой системой и церковным хором!» [21].

Чтобы понять причины недовольства критиков, необходимо провести сравнительный анализ либретто и его литературного первоисточника. В основе романа лежит история любви двух молодых людей, искусно расцвеченная красками виановской фантазии. Святослав Рихтер в одной из бесед с Валентиной Чемберджи с интуитивной точностью дал художественному методу Виана емкую характеристику: «“Пена дней” — это обыкновенная история, выряженная в какой-то костюм. Но этот костюм утомляет. Не красиво, а украшенно. Все люди какие-то украшенные» [16, 188]. Из приведенного высказывания следует, что оригинальное исполнение, обилие кружев и воланов скрывают избитый сюжет. Но в чем состоят эти украшения, для чего они нужны писателю? Влияет ли форма на содержание? Ответы на эти и другие вопросы покажут нам, что произойдет, если либреттист перекроит пестрый «костюм», и как изменится интерпретация всего произведения с исчезновением отдельных фрагментов и мотивов.

***

Исследователи творчества Виана стилевой доминантой его прозы называют гротеск с элементами фантастики — «один из типов вторичной условности, предполагающий сознательное нарушение жизненного правдоподобия, демонстративное сочетание несочетаемого» [9, 38].

Чтобы сотворить абсурдную вселенную, Виан использует разнообразные приемы. Он нарушает каузальные и логические связи, искажает время и пространство, прибегает к аномалиям вещного мира. Например, неодушевленные предметы оживают, обретают поведенческие черты людей или животных. Дверной звонок в доме Колена, оповещая о приходе гостей, срывается с цепи. Угри на носу героя устрашаются собственного безобразия и ныряют «обратно под кожу» [3, 27], а дверь издает «звук поцелуя в голое плечо» [3, 79].

В романе присутствуют и природные аномалии. Мир «Пены дней» трансформирован до такой степени, что разделенные в Книге Бытия твердь земная и твердь небесная встречаются друг с другом: «Сине-голубое небо почти касалось мостовой, и там, где облака плюхались на землю, оставались большие белые пятна» [3, 300]. Большое розовое облако спускается на землю, чтобы окутать Колена и Хлою на их первом свидании. В романе часто происходят метаморфозы со светом. Он материализуется и обретает свойства стекла, металла или воды. Причем твердое вещество в этой патафизической реальности без внешних воздействий, по собственному настроению, становится жидким: «<…> солнечные лучи, вместо того чтобы, разбиваясь, разлетаться во все стороны брызгами мельчайших металлических шариков, вяло лились на пол и растекались по нему бесформенными лужицами» [3, 193].

Для «Пены дней» характерен анимизм животных. В квартире Колена живет множество мышей, которых подкармливает повар Николя. Среди них есть одна — говорящая Мышь с черными усами. Она является хранителем домашнего очага и кажется читателю гостем из диснеевских мультфильмов. В финале романа она не выносит страданий Колена и после диалога с Кошкой совершает самоубийство.

Виан нередко употребляет метафоры гротескного тела [9]. Фантастическим деформациям подвергаются как все тело, так и его отдельные части. Танцуя скосиглаз, люди не двигаются, а вибрируют и колышутся: «Когда танцуешь под медленную музыку, то колыханье тела можно распределить таким образом, что неподвижной остается только зона вокруг пупка, а голова и ноги свободно вибрируют» [3, 69]. У обитателей этой вселенной наблюдаются метаморфозы сердца: оно может быть самостоятельным, управлять поведением героев и чутко реагировать на перемены в их настроении. Сердца влюбленных стучат от волнения в ритме буги-вуги, спокойное сердце приобретает «форму апельсина» [3, 197]. В тот момент, когда Колен узнал о близкой смерти Хлои, его сердце «стало свинцовым» [3, 393]. Таким образом, с помощью «сердечных» метафор писатель показывает психологическое состояние своих персонажей.

В прозе Виана встречаются сюрреалистические образы, которые с трудом поддаются рациональному толкованию и служат скорее для нагнетания ужасающей атмосферы города. Сюда относится эпизод с разглядыванием витрин: Колен и Хлоя видят мясника, убивающего младенцев, и женщину, чью грудь растирает щетками электрический прибор. Подобная реклама пугает будущих жениха и невесту, она словно предупреждает их об опасности. Кроме того, в «Пене дней» писатель свободно смешивает фантастическое и обыденное — они сосуществуют весьма непринужденно, и читатель не может быть уверен до конца, где пролегает граница между волшебством и реальностью. Для самих же героев абсурдная действительность абсолютно привычна: они спокойно реагируют на парадоксы и как должное воспринимают, например, то, что прорвавшуюся подкладку пиджака нужно заклеивать изоляционной лентой или прибивать гвоздем, а по лакричному запаху облаков, проникших в храм, определять погоду.

Конечно, все эти особенности романа нелегко сохранить при работе над оперным текстом. На примере отдельных картин проследим, как преображался первоисточник, и постараемся выяснить, какого результата стремился достичь автор, внося те или иные изменения. Уточним, что существует два варианта либретто «Пены дней» — французский оригинал, скомпилированный Денисовым из фрагментов романа, и его русский перевод, выполненный певицей М. Акопян и поэтом А. Париным под руководством композитора для постановки в Пермском государственном театре оперы и балета. В основу дальнейшего анализа легли оба источника.

Куда исчез рассказчик

Роман «Пена дней» состоит из 68 небольших глав, писатель не стал объединять их в более крупные разделы. Опера Денисова представляет собой 3 акта, включающих 14 картин и 5 интермеццо. Видно, что композитору пришлось по-своему структурировать литературный материал и фактически с нуля выстраивать драматургию, не нарушая повествовательной логики.

При создании первой картины («У Колена») методом монтажа были соединены I и II главы романа. Нововведение, которое сразу бросается в глаза, — замена в ремарках грамматического прошедшего времени на время настоящее. Это объясняется спецификой сценического действия, ведь оно разворачивается сейчас, на глазах у зрителя.

Следующий шаг — включение поэтических текстов. Колен появляется на страницах «Пены дней» заканчивающим утренний туалет. До того момента, как он отправится на кухню к повару Николя, в романе — только голос автора: он дает характеристику главному герою и рассказывает об утре юного сибарита. Но как познакомить с Коленом зрителей? У него здесь нет реплик, все последующие главы не изобилуют монологами и диалогами, а далеко уходить от текста Денисов не планировал: «Откуда их было взять? Сам писать я не хотел. Пришлось пойти на очень большой литературный монтаж и ввести довольно много стихотворных текстов из других сочинений Бориса Виана, в частности и из его шансон» [17, 272]. Поэтому у него Колен поет ариозо, написанное на текст стихотворения Виана «Chantez» («Пойте»):

L’autobus vous passe sous le nez

Un’ grosse dame vous marche sur les pieds

Vot’ petite amie s’envole

Avec ce salaud de Paul

En laissant des cheveux plein l’évier

<…>

Ah! comme la vie serait triste

Si l’on ne pouvait pas chanter3 [27, 31–32].

Ваш автобус под носом ушел,

По вашим ногам кто-то прошел,

А подружку вашу увел

Этот мерзавец Поль,

Вам оставив лишь волосы в мойке.

<…>

[Припев]

Ах, как жить было бы грустно,

Если б нам нельзя было петь 4.

Из девяти строф стихотворения композитор заимствует две и припев. Чтобы не перенасыщать музыкальный номер, Денисов убирает строфу, в которой описаны дальнейшие злоключения лирического героя: кофе в бистро плохой, дела на работе не ладятся, а лучший друг, вместо того чтобы посочувствовать, смеется над неудачником и угощает его вином — последнее передается звукоподражанием звону бокалов («tsoin... tsoin... tsoin...» [27, 31]). Композитор также избавляется от антивоенного пафоса, ведь бытовые неурядицы Виан показал на фоне только что прекратившихся потрясений: «<…> la lutte est terminée / Célébrons le règne de la Paix / Embrassons nos agresseurs / C’est des frères et c’est des soeurs» ([27, 33], «Борьба закончилась, отпразднуем воцарение мира и поцелуем своих врагов, они наши братья и сестры»5). Однако дальше в тексте говорится, что над миром нависла новая угроза и вскоре те, кто откажется воевать, будут повешены на фонарях.

В итоге от песни остался незначительный фрагмент, но благодаря тем строфам, которые попали в либретто, во-первых, складывается образ беззаботного героя, бытовые злоключения которого смешны — от безделья и неурядиц на личном фронте он спасается пением. Во-вторых, передается атмосфера бездушного Парижа с его преступностью и уличным грабежом — об этом пишет пресса («А в газетах кошмары сплошь — / Убийства, насилье, грабеж»6). Интересно, что в штутгартской постановке Колен в первой картине читает «Le Figaro» и параллельно поет, как бы комментируя хронику происшествий. По иронии судьбы, эта самая почтенная французская газета была среди периодических изданий, которые напечатали разгромные рецензии на парижскую премьеру оперы [24, 38].

Главный акцент композитор сделал на припеве: эти слова важны для интерпретации оперы в целом — с музыкой напрямую связан образ возлюбленной Колена. Денисов говорил, что разгадка оперы кроется в этой легкомысленной на первый взгляд песенке, «которая, однако ведь, и текстом, и настроением сразу же дает нам ключ ко всему, что будет происходить дальше, вплоть до самого конца <…>» [17, 272].

Колен — герой подчеркнуто идиллический. Он носит имя пастушка из французских пасторалей XVIII века. Атрибутом пастуха является духовой инструмент. Колен в «Пене дней» — пастушок ХХ века, его стихия — джаз, олицетворяемый саксофоном и трубой. Но этих инструментов у юноши нет. Вместо саксофона герой играет на фантастическом пианоктейле и готовит алкогольные напитки на основе мелодий 7. Денисов предусмотрел эту важную деталь и написал импровизацию для джазового пианиста на тему «Loveless love» Дюка Эллингтона — такую композицию смакуют Колен и Шик в качестве аперитива перед роскошным обедом. Музыка в романе и опере приобретает свойства жидкости и вызывает опьянение.

Как мы уже сказали, у Колена в первой картине нет своих реплик, поэтому Денисов отдает ему авторскую речь. Сначала юноша прерывает пение и ужасается прыщу, который, увидев себя в зеркале, должен исчезнуть, а затем рассказывает о том, что к нему в гости придет его лучший друг Шик, ярый поклонник Жан-Соля Партра.

Композитор отказывается от описания внешности Колена, а также отвергает некоторые абсурдные детали виановского мира. В романе герой протыкает дно ванны, чтобы спустить воду на нижний этаж, подстригает веки щипчиками для ногтей, посыпает коврик крупной морской солью, чтобы подсушить его, — впрочем, коврик тут же начинает плеваться. Вероятно, Денисов старался не перегружать действие подробностями, которые в полной мере невозможно реализовать в сценографии.

Денисов строго придерживается первоисточника и даже ремарки составляет на его основе. Например, в первой картине в скобки помещена информация о передвижении героев, их поступках, дано описание предметов быта: «Кухня. Николай готовит ужин. Он сидит у пульта, в который вмонтированы циферблаты различных кулинарных аппаратов, стоящих вдоль стен. Николай нажимает на кнопку, выключает печь и включает тарелкообогреватель» 8. То, что в романе является авторской речью, перешло в ремарку.

Текст диалогов из романа композитор использует почти полностью, убирая лишь второстепенные мотивы (например, слова Николя о том, что сейчас открывать духовку небезопасно из-за риска обезводить кулинарный шедевр). В либретто сохранены диалоги повара и Колена о паштете из угря, Колена и Шика о пианоктейле и рассказ о знакомстве с Ализой.

Маскарад на катке

В последующих картинах Денисов начинает смелее осуществлять монтаж, скрепляя фрагменты из разных глав, порой расположенных далеко друг от друга.

Первое интермеццо, в котором Колен направляется на каток «Молитор», появилось на свет благодаря соединению монологов героя из V и X глав. Путь на каток и мечты встретить девушку взяты из V главы, а описание внешности этой воображаемой девушки — из X (там Колен спешит на день рождения пуделя Изис и представляет будущую возлюбленную). То, что у девушки по имени Онезима будут белый свитер и желтая юбка, в романе навеяно образом Ализы — Колен уже познакомился с ней на катке в предыдущих главах. В опере это становится фантазией, которая на «Молиторе» воплощается в реальность.

Второе интермеццо основано на материале тех же глав. По сюжету оперы Колен возвращается с катка и видит, как землекопы играют распятием в классики. Он мечтает о девушке и замечает, что «на цветочных лавках никогда нет железных штор — ведь никто не ворует цветы»9 (в романе это V глава, где Колен все еще идет на каток). Эти слова приобретают символический смысл: в следующей картине Колен познакомится с Хлоей — будущей женой, ради лечения которой ему придется все свои деньги тратить на покупку цветов. В романе знакомство произойдет только в XI главе, за это время он успеет научиться танцевать скосиглаз, побеседовать с Николя и Мышью, выбрать одежду для вечеринки. Далее в том же интермеццо, как и в X главе, Колен спрягает «хотеть влюбиться»: «Я б хотел сильно влюбиться. Ты б хотел сильно влюбиться. Он…»10 В подворотне юноша натыкается на целующихся влюбленных и, расстроившись, убегает прочь.

Для второй картины («Каток Молитор») Денисов берет в сокращенном виде III главу романа и снова обращается к поэтическим текстам Виана. Хор на катке распевает строчки «Ne vous mariez pas, les filles» («Девушки, не выходите замуж»). На фоне этой веселой песенки в ритме вальса потенциальные супруги Шик и Ализа, Николя и Изис, а также Колен, который вскоре познакомится со своей будущей женой, договариваются о вечеринке. Тема хора звучит как насмешка. Мы знаем, что женитьбе Шика и Ализы помешает страсть юноши к коллекционированию сочинений Жан-Соля Партра, а брак Колена закончится трагично.

Денисов хотел подчеркнуть контраст между чистотой и непосредственностью своих героев и грубостью внешнего мира. Вальсовыми интонациями хор пародирует песенку Колена из первой картины, подшучивая над взрослыми наивными детьми: «<…> это все необходимые аллюзии, они указывают нам на мир примитивный, на мир пошлый, на ту чисто животную, если хотите, разгульную радость, которой многие из нас пытаются заслониться от всего высокого, прекрасного, что есть только в истинной любви, в истинной духовности» [17, 273].

В лирической драме Николя и Изис выступают скорее как служебные персонажи. В гостях у Изис знакомятся Колен и Хлоя, а блестящий кулинарный талант Николя олицетворяет благополучие хозяйского дома. Образ повара в романе прорисован более детально: видя больную Хлою, Николя седеет от горя; качество приготовленных им блюд постепенно ухудшается. В опере ему не уделяется много внимания, пожалуй, лишь в первой картине, где он во всех подробностях рассказывает рецепт паштета.

***

В III главе ярко проявляется творческая манера Виана, родственная раблезианской традиции, смеховой народной культуре Средневековья и Ренессанса. По Бахтину, карнавальный смех всенароден, универсален и амбивалентен. Иными словами, люди смеются друг над другом и над собой, при этом смех обладает двойственной природой: «<…> он веселый, ликующий и — одновременно — насмешливый, высмеивающий, он и отрицает и утверждает, и хоронит и возрождает» [1, 17]. Однако карнавальный хаос, опрокидывающий мир с ног на голову, обновляет его, и в этой амбивалентности положительное, созидательное начало превалирует над разрушительным. Само явление карнавала призвано развеять атмосферу мрачной строгости, отвергнуть иерархию, подарить людям ощущение праздника.

Концепция карнавала в литературе Нового времени впоследствии, по замечанию Аркадия Гринштейна, претерпевает глубинные изменения, особенно это видно в произведениях европейских писателей ХХ века. Чтобы обозначить новый феномен, ученый вводит понятие «маскарада» [5, 22]. Маскарад использует основные мотивы, сюжеты и образы карнавала, однако противостоит ему по содержанию. Идеи Гринштейна применительно к прозе Виана развивает Полина Новикова: «Многие карнавальные мотивы, как то: мотив еды, смеха, материально-телесного низа — теряют свою амбивалентность, остается только отрицательный элемент, направленный на разрушение» [12, 75].

В «Пене дней» карнавальные мотивы присутствуют, но подвергаются значительным видоизменениям: карнавал сменяется маскарадом, он утрачивает амбивалентность, в нем торжествует смерть. Как пишет София Минасян, «Виан запутывает читателя: внешние черты карнавала и шутовской буффонады сохраняются, однако они теряют свою суть, позитивное звучание больше не является символом возрождения и обновления» [9, 141].

Часто исследователи подчеркивают, что герои Виана напоминают кукол: они схематичны, просты, однотонны, легко взаимозаменяемы. С этим связан акцентированный Минасян карнавальный мотив марионетки. В романе описано много смертей. На катке «Молитор» мертвые тела не хоронят, а сваливают в люк для мусора. Но поражает даже не варварское погребение. Посетители катка никак не реагируют на нелепую смерть, словно не случилось ничего из ряда вон выходящего. Они возносят «краткую молитву» [3, 53] и продолжают прерванные дела. Таким образом, безразличное отношение к смерти во вселенной Виана вызвано превращением людей в кукол.

Денисов вырезает массовую сцену гибели конькобежцев из III главы: по вине Колена они все падают навзничь и образуют гору трупов, которую впоследствии чистильщики отправляют на свалку. В либретто оказывается только конькобежец, разбившийся о стену ресторана. Для гротескных «похорон» в мусорной яме Денисов вводит тексты из католической мессы — Credo и Gloria. Поначалу композитор относится к эпизодическим персонажам как к марионеткам, однако с развитием действия это будет меняться.

Девушка-мелодия

Основным материалом для третьей картины («У Изис») послужила XI глава (вечеринка) и часть разговора между Коленом, Шиком и Ализой из XV главы — в ней Колен объявляет друзьям о своей свадьбе, тогда как те не могут пожениться, потому что у Шика нет денег. В либретто два фрагмента соединены, чтобы оттенить печальной беседой счастливое знакомство Колена и Хлои. Именно в XV главе Колен произносит фразу, которая станет эпиграфом к опере: «Меня интересует не всеобщее счастье, а счастье каждого человека» 11. Контекст ее таков: герой предлагает другу 25 тысяч инфлянков, чтобы он мог сыграть свадьбу и временно не беспокоиться о насущном.

Колен влюбляется в композицию Дюка Эллингтона «Хлоя. Песня болота» («Chloé. La Fille du marais» — «Хлоя. Девушка болота»). В романе она впервые звучит, когда Колен и Николя разучивают танец под названием biglemoi (VI глава) — слово появилось в результате соединения глагола bigler (смотреть искоса или косить глазами) с местоимением moi (меня). Смысл заключается в том, что партнеры либо недоверчиво посматривают друг на друга, либо, что более очевидно здесь, танцуют, одурманенные мелодией. Лилианна Лунгина переводит biglemoi как «скосиглаз» [3, 65]. Выбор мелодии для танца отнюдь не случаен.

Денисов не использует эту сцену в либретто — он сразу знакомит Колена с Хлоей на дне рождения пуделя Дюпона: причем сначала звучат первые такты «Хлои» в партии электрогитары, и только после них появляется сама героиня. Юноша словно обращается не к девушке, а к песне: «Êtes-vous arrangée par Duke Ellington?» ([26, 33], «Вы аранжированы Дюком Эллингтоном?»). Здесь актуальны два значения глагола arranger: аранжировать и приводить себя в порядок. Игра слов еще более подчеркивает музыкальную природу новой знакомой Колена. Песню, известную ныне в исполнении Луи Армстронга, текст которой написал Густав Кан в 1927 году, «преобразил» Дюк Эллингтон, подарив композиции новый, инструментальный облик. Во время первого танца героев под «Хлою» в оркестре солируют теноровый саксофон и труба — этих духовых инструментов так не хватало современному пастушку!

Когда 1989 году на заседании художественного совета в Пермском академическом театре оперы и балета обсуждалась постановка «Пены дней», главный дирижер Александр Анисимов тоже отметил музыкальное происхождение Хлои и обозначил центральную тему произведения так: «Опера посвящена музыке. Ее герои рождены музыкой: Хлоя — главная героиня» [2, 64].

***

В романе образ музыки связан с явлением синестезии: мелодию можно не только попробовать на вкус, но и ощутить ее аромат, посмотреть на нее и даже пригласить на танец. В отношении Хлои наблюдается и обратная связь: вкусовые ощущения влекут за собой слуховые. Во время обеда с Шиком Колен говорит об этом со знанием дела: «Уверен, что, если его [сотерна] много выпить, Хлоя тут же придет» [3, 100]. После чего опускает на торт колючку остролиста и действительно слышит знакомое вступление. Композитор улавливает эту особенность прозы Виана: «Вы пахнете лесом, и ручейком, и маленькими зайчиками…» 12. Только в романе слова обращены к Ализе (XV глава), а в либретто — к Хлое.

Идею синестезии развивают Йосси Вилер и Серджио Морабито в штутгартской постановке. Будущая возлюбленная Колена появляется на вечеринке — гости танцуют, но ее словно никто не видит. И только когда все усаживаются на диван и пьют коктейль, девушку замечают и решают познакомить ее с главным героем. Содержимое его бокала зеленого цвета — как и платье Хлои. В четвертой картине юноша, раздумывая, куда бы ему пригласить даму сердца, выпивает принесенный Николя коктейль, и сразу после этого на сцену вбегает Хлоя в малиновом костюме — снова приблизительно того же цвета, что и напиток. Девушка-мелодия неуловима, мы не уверены до конца — реальна она или нет. Вместо прогулки в Булонском лесу герои располагаются на диване, а облако заменяется розовой дымкой, которую создает мышонок с помощью ручного генератора тумана. На полу рядом с разбросанными вещами стоят бокалы; по отрешенному взгляду домашнего питомца мы понимаем, что Колен, скорее всего, пьян и происходящее с ним только сон.

Четвертая картина («Площадь»). Эд Лайон (Колен), Ребекка фон Липински (Хлоя).

Государственная опера Штутгарта, 2012

В либретто четвертая картина («Площадь») смонтирована из глав, посвященных свиданию (XIII и XIV). В оперу благодаря диалогу влюбленных и ремарке, предназначенной, вероятно, для сценографа, попадают сюрреалистические образы: молодые люди разглядывают витрины и комментируют то, что видят.

Обручение с искусством

Текст пятой картины оперы («Подготовка к свадьбе») составлен из глав XVII и XIX — свадебные сборы братьев Демаре в их квартире и сборы Хлои у бассейна.

В самом начале второго акта Колен бежит по улице к невесте и поет о том, какую прекрасную свадьбу они сыграют и как он будет покрывать поцелуями Хлою с головы до ног. Однако в романе жених предается грезам по дороге в цветочную лавку, а в либретто сказано лишь, что он направляется к возлюбленной. Возникает вопрос: оперный Колен в лавке уже побывал? В ремарке об этом нет ни слова. К тому же в трех известных нам постановках оперы он появляется без цветов.

Реплика, в романе обращенная к продавщице, в либретто оказывается частью восторженного монолога Колена: «Je voudrais des masses de fleurs pour Chloé» ([26, 48], «Мне нужны все цветы для Хлои»). Виан имел в виду, что Колен в буквальном смысле сейчас купит море цветов и украсит ими комнату невесты. В опере благодаря перестановке эти слова становятся пророческими. В русском варианте либретто они звучат так: «Я б хотел мою Хлою засыпать цветами» 13. Герой пытается выразить масштаб своей любви, но монолог приобретает трагический оттенок: после свадьбы Колен будет скупать цветы охапками, чтобы вылечить жену. В результате мы видим, что Денисов творчески осмысляет текст Виана и отдельными фразами предвосхищает грядущие события, умело оперируя строчками, которые в романе не несут дополнительной смысловой нагрузки.

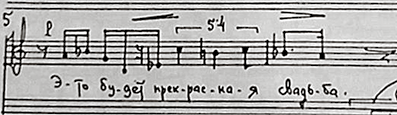

В Записных книжках композитор признается, что герой оперы — его alter ego: «Colin — это я» [11, 35]. Там же он рассуждает и о роли художника: «Настоящий художник должен нести Свет людям <…> Тот, кто несет Свет людям, берет на себя часть мук Христа» [11, 63]. В предсвадебном ариозо Колена на словах «прекрасная свадьба» звучит тема креста (трансформированная монограмма BACH):

Тема креста

Факсимиле предоставлено НМБ имени С. И. Танеева

Союз с возлюбленной принесет Колену не только безоблачное счастье, но и боль. Пермская постановка «Пены дней» рифмует музыкальную символику с декорациями. Во время венчания над сценой возносится гигантский крест из арматуры, который советские критики интерпретировали как «нравственную Голгофу героев» [8, 68]. Он служит не только атрибутом храмового пространства, но и символом того, что искренняя чистая любовь обрекает героев на страдания в мире, где царствует абсурд. Узнав о недуге жены, Колен берет ее на руки и кладет на крест, который до самого конца будет служить ей постелью.

Ариозо Колена представляет техническую сложность для исполнителя: он должен обладать широким диапазоном голоса. Герой поет о том, что хочет осыпать невесту поцелуями: «<…> всю тебя!..»14 — и композитор передает силу этого желания в музыке. В штутгартской постановке Эд Лайон особенно хорошо демонстрирует, как трудно приходится персонажу: в ариозо исполнитель практически задыхается, его возможностей едва хватает на то, чтобы взять h1. В легких Колена поселилась музыка, так же как в легких Хлои — водяная лилия. При этом и музыка, и лилия приносят страдания их обладателям.

***

В романе церковь является псевдокарнавальным учреждением: в помещении, окрашенном в желтые и фиолетовые цвета, расставлены микрофоны для «певунчиков», свадьба проходит под звуки блюза, а после — храм превращается в танцевальный зал, где гостям раздают «божественное мороженое», которое они запивают «святой газированной водой» [3, 155]. Но веселье обманчиво. Сразу после церемонии краску отскребают, музыкантов увозят в тюрьму за долги, а Надстоятель переодевается в «будничную сутану с дыркой на заду» [3, 155]. Денисов отказывается от атеистической насмешки над обрядом венчания и не включает в либретто предшествующие празднеству события.

Композитор сделал из свадьбы не отдельную картину, а интермеццо, и лишь в ремарке дал краткое описание: алтарь убран цветами, Колен улыбается Христу (XXI глава), а волосы Ализы и Изис «блестят под солнцем и рассыпаются по их плечам сверкающей и душистой массой»15 (XXI глава, эпизод, когда Колен и Шик приходят в дом Хлои). Интермеццо представляет собой свадебный гимн на мотив «Хлои», исполняемый хором. В романе Колен заказал для венчания мелодию, которая олицетворяет его возлюбленную: «И увертюра, и песнопения были выдержаны в манере традиционных блюзов. Колен попросил, чтобы во время обручения был исполнен старый, всем известный мотив “Хлои” в аранжировке Дюка Эллингтона» [3, 153]. Колен по-прежнему воспринимает девушку как воплощение джаза, он «обручается» с музыкой и готов провести с ней всю жизнь.

Свадебное интермеццо. Государственная опера Штутгарта, 2012

Фото: resmusica.com

И это оказалось для композитора важной деталью, которую он раскрыл во всей полноте. В качестве текста гимна использовано стихотворение Виана «Une chanson de charme» («Песенка очарования»):

Chérie viens près de moi

Ce soir je veux chanter

Une chanson pour toi <…>.

Le charme de ton cœur

Que je vois près du mien

Quand je pense au bonheur.

Le charme des soleils

Qui tournent tout autour

Des horizons vermeils.

Et le charme des jours

Effacés de nos vies

Par la gomme des nuits [27, 76].

Дорогая, иди ко мне.

Этим вечером я хочу спеть

Для тебя песню.

Очарование твоего сердца,

Которое вижу рядом с моим,

Когда думаю о счастье.

Очарование солнц,

Которые вращаются вокруг

Румяного горизонта.

И очарование дней,

Стертых из наших жизней

Ластиком ночей.

В русском варианте либретто эффект от последних строк усилен: вместо ластика появляется «ночи страшная мгла» 16, которая заносит нож над таинством дней.

Какое очарование воспевает лирический герой Виана? Например, очарование окутанного туманом утра, когда вальсируют кролики («Le charme des matins / Emmitoufles de brume / Où valsent les lapins» [27, 74]). Очарование прудов, где белокурые дети ловят кайманов («Le charme des étangs / Où de gais enfants blonds / Pêchent des caimans» [27, 74]). Очарование дождя, чьи золотые капли скользят по медной кровати («Le charme de la pluie / Roulant ses gouttes d'or / Sur le cuivre du lit» [27, 75]). Из многочисленных «очарований» стихотворения Денисов выбрал только очарование сердец и очарование солнц.

Солнца в поэтическом тексте Виана перекликаются с двумя солнцами в «Пене дней»: «Застекленный с двух сторон коридор, ведущий на кухню, был очень светлый, и с каждой его стороны пылало по солнцу, потому что Колен очень любил свет» [3, 30]. С болезнью Хлои солнца постепенно тускнеют, а квартира погружается во мрак: «А теперь я тебе покажу наш коридор, — сказал Колен. По обеим сторонам коридора и окна было видно по тусклому, бледному, испещренному темными пятнами солнцу. Нескольким тощим пучкам лучей все же удавалось пробиться сквозь стекло <…>» [3, 282].

Загадка водяной лилии

В шестой картине («Путешествие») Денисов использовал материал XXIII–XXV глав, где рассказывается о ночи после свадебного торжества и о поездке на белом лимузине. Дорога пролегает через медные копи; по пути Колен и Хлоя видят рабочих телеграфных линий, похожих на чешуйчатых животных.

Удручающая атмосфера, описанная Денисовым в ремарке («гигантские россыпи зеленоватой меди лежат бесплодной пустыней, уходя в бесконечность»17), чудовище-рабочий — все противопоставлено идиллии молодоженов. Николя за рулем лимузина словно предрекает неизбежную смерть героини:

Хлоя. Как это страшно! Разве нет здесь другой дороги?

Николай. Другой дороги нет 18.

Хрупкое создание, столкнувшись с реальностью, обречено на гибель. Чтобы успокоить любимую, Колен просит ее отвлечься и посмотреть на солнце, однако Николя поправляет его — свет исходит совсем от другого источника:

Колен. Ты не бойся его. Смотри, это солнце…

(Слабый свет окрашивает горизонт.)

Николай. Нет, это медные копи 19.

Денисов исключил сцену прибытия в гостиницу: по сюжету романа Колен, разозлившись на Николя за его манеру изысканно выражаться, швырнул в того ботинок и случайно разбил окно спальни. За ночь стекло не успело затянуться, и в грудь спящей Хлои попала снежинка, что многие рассматривают как причину ее болезни. Однако и в опере, и в романе остается неясным, откуда возникает недуг героини.

Возлюбленная Колена прекрасна, чиста, но абсолютно нежизнеспособна. В XXII главе (после свадьбы) гости окидывают взглядом убранный цветами алтарь и расходятся. В это время новобрачная впервые кашляет: «Хлоя закашлялась и быстро сбежала по ступенькам к теплой машине. Там она забилась в уголок в ожидании Колена» [3, 156–157]. Все дело в том, что кувшинка в ее груди находится с самого начала, потому что этого требует название музыкальной композиции. Если рассматривать героиню как аллегорию, то можно заключить следующее: музыка абстрактна, писатель представляет ее в виде девушки и буквально реализует значение слов «La Fille du marais» («Девушка болота»), поселяя в легких несчастной кувшинку — влаголюбивый цветок, произрастающий на болоте. Так Хлоя «исчерпывает свою мелодию до конца и возвращается к истокам» [9, 206].

***

Начиная с седьмой картины («У Колена») Денисов все более «сжимает» сюжет романа. Он исключает XXVI и XXVII «гостиничные» главы, главу XXVIII, в которой Шик, Ализа и Изис посещают лекцию Партра, где делятся новостями о болезни Хлои. Линия Партра в либретто подверглась наиболее радикальному сокращению, так как является побочной по отношению к линии Колена и Хлои. Не вошли главы XXX–XXXII, связанные с обмороком, а также убрано появление первого, не внушающего доверия, доктора. Глава XXXV будет использована в восьмой картине («Аптека»). Вырезаны главы XXXVII–XXXIX, в которых говорится о путешествии супругов к Манжманшу, чтобы тот распознал болезнь с помощью специального оборудования, и следующие за ними главы XL–XLII — разговор с Николя в автомобиле, визит Ализы, посещение Шиком книжной лавки.

Текст седьмой картины составлен из отдельных реплик, заимствованных из далеко отстоящих друг от друга глав. В ремарке сказано, что Хлоя сидит, подогнув ноги, и смотрит на мужа. Это фрагмент из главы XXIII (пробуждение после первой брачной ночи). Затем Колен и Хлоя разговаривают. Длинная реплика Колена о заботах, которые стремятся задушить одна другую, о гибельном для кораблей водовороте и воспоминаниях взята из главы XXXIII — и принадлежат эти слова рассказчику.

Хлоя жалуется на то, что ее грудь полна снега, — фрагмент из XXVII главы (пробуждение в гостинице после путешествия). В комнате появляются Николя и Мышь, которая лапками пыталась отчистить потускневшие стекла в коридоре, чтобы впустить свет солнц. Ремарка и диалог Николя и Колена заимствованы из XXIX главы. Далее Хлоя просит Колена поставить какую-нибудь пластинку — снова XXXIII глава. Сюда же, к словам о чистой, освобожденной от тела чувственности, присоединяется цитата из предисловия к роману: «Есть только две вещи, которые что-то стоят: это любовь с красивой девушкой и музыка Дюка Эллингтона» 20. Комната становится круглой под композицию «The mood to be wooed»; в это время приходит доктор, как и следует из XXXIV главы. В романе он только выписывает лекарство и приглашает Хлою к себе на прием для детального обследования — эта сцена в опере отсутствует. И, наконец, Хлое здесь принадлежит реплика: «Как будто два зверя дерутся в моей груди» 21. В романе она произносит эти слова, принимая уже купленные Коленом лекарства (XXXVI глава).

Денисов использовал текст семи глав, сократив при этом часть сцен (в гостинице, клинике, на катке, в лекционном зале) и уменьшив количество второстепенных персонажей (Партр и его фанаты, служитель катка, которого второпях убивает Колен, недалекий врач, Шик, Ализа, Изис). В результате осталось одно место действия: комната Колена. А в центре сюжета оказалась болезнь Хлои.

***

Из диалога врача и Колена мы узнаем о том, что страдает именно музыка:

Манжманш. Кто здесь болен?

Колен. Это — Хлоя.

Манжманш. А! Ведь есть такой мотив…

Колен. Да, вы угадали 22.

Но дословный перевод реплики Колена «Oui, dit Colin, c’est celui-là» [26, 90] выглядит несколько иначе: «Да, сказал Колен, это он [мотив]». Чтобы вылечить девушку, необходимо не только окружить ее цветами, но и практически лишить воды, то есть осушить «болото» и сделать условия жизни непригодными для кувшинки. Если удалить цветок хирургическим способом, то никаких результатов операция не принесет — другое легкое тоже заражено.

Интересно, что в парижской постановке обнаруживаются неожиданные сквозные образы: врач и девочки из приюта Юлиана Заступника. В романе и либретто они никак не связаны, но режиссер-постановщик Жан-Клод Фалль сближает персонажей на основе общего признака — слепоты. Доктор носит темные круглые очки, на его шее висят большие наушники. Он не осматривает больную, а ощупывает. Дыхание девушки слепец слушает не с помощью стетоскопа, как это делал бы настоящий доктор, — он подносит к ее груди микрофон, после чего заключает, что в легких Хлои звучит странная музыка. Так как возлюбленная Колена и есть воплощение конкретной мелодии, то необходимо увеличить громкость, чтобы услышать болезненные диссонансы и распознать недуг.

Сама по себе водяная лилия прекрасна. Она становится убийцей в силу того, что оказалась в живом организме, а ведь ей просто необходимо влажное место для жизнедеятельности. Хлоя, чье имя переводится как «молодой побег», — такой же цветок в жилище Колена.

В начале романа квартира главного героя залита светом, из-за преобладания нежно-голубых тонов она напоминает чистый водоем в теплый летний день. После свадьбы этот водоем постепенно заболачивается, меняется экосистема. Николя, обращаясь к Мыши, чьи усы стали клейкими от избытка влаги, говорит: «Видимо, воздух здесь стал едким...» [3, 194]. «Загрязняются» легкие, параллельно загрязняются комнаты. Алэн Костес в связи с этим говорит об эффекте матрешки: «<…> квартира Колена заключает в себя Хлою, которая в свою очередь заключает в себе кувшинку» [22, 60]. В опере Денисова похожая модель, но музыкальная составляющая проявляется ярче: в легких у Хлои звучит странная музыка, тогда как сама «Хлоя» звучит внутри Колена. Красота, беззащитная и в целом бесполезная, оказывается паразитом.

Для художественного мира «Пены дней» характерен пандетерминизм. Это наиболее важный прием в прозе Бориса Виана: писатель никогда не показывает душевные движения своих персонажей напрямую, не использует психологизм, свойственный реалистической романистике. Вместо этого он материализует их чувства и мысли, наделяет вещи функцией ретранслятора: «Выразителем этих проблем являются именно вещи, предметы, которые представляются, своего рода, тонко настроенными передатчиками состояний» [9, 178].

Счастье и состояние безмятежности героев отражаются на роскошном внутреннем убранстве, великолепных кушаньях и обилии света. И наоборот — чем дальше усугубляется болезнь Хлои, чем сильнее переживания Колена, тем страшнее искажается их жилище. В квартире «умирают» лампы, зарастают окна, а потолок сближается с полом. Кровать на антресолях постепенно опускается вниз. Сознание неизбежной смерти жены давит на Колена, заставляя его внутренне сжиматься, съеживаться от безысходности. В помещении все реже звучит музыка: пианоктейль выставляют на продажу, патефон портится, а «пластинки стали такими заигранными, что часто уже трудно было узнать мелодию» [3, 347–348].

Как можно в опере хотя бы намекнуть на подобные изменения? Денисову было необходимо сохранить романный пандетерминизм, но недостаточно вложить это в уста одного из героев или поместить ремарку с указанием затемнить сценическое пространство (тем более, как показывает практика, не все постановщики следуют авторским пометам). Поэтому в седьмую картину композитор включил фрагмент с подвигом Мыши, которая самоотверженно чистит стекла и стирает в кровь свои маленькие лапки.

***

Девятая картина («У Колена»), как и седьмая, составлена из текста множества глав. Действие происходит после операции. Девушка беспокоится о том, что теперь и во втором легком поселилась кувшинка. Главное новшество, привнесенное Денисовым, — это книга, которую читает Колен. У Виана сказано: «Колен читал Хлое роман. Это был роман о любви со счастливым концом» [3, 241]. В либретто герой читает отрывок из «Тристана и Изольды» Жозефа Бедье. Композитор проводит параллель между героями: если умрут Изольда и Хлоя, Тристану и Колену будет незачем жить. К тому же эта вставка влечет за собой музыкальную аллюзию на оперу Вагнера. Во время чтения книги звучит лейтмотив томления в джазовой обработке.

Марина Раку, интерпретируя «Пену дней», говорит о теме обреченности. Она отталкивается от лейтмотива томления, который символизирует рок и выражает «основное напряжение всей драмы» Вагнера [13, 77]. «Итак, Денисов ставит своих героев перед лицом рока. Где же он гнездится? <…> Смертельная болезнь Хлои — трагическая случайность или любовь и красота от рождения обречены?» [13, 77].

На первый взгляд кажется искусственным, что в девятой картине Хлоя цитирует собственное письмо, написанное мужу во время пребывания в санатории: ариозо с текстом из XLVI главы выглядит неуместным, потому что девушка находится уже дома. Она рассказывает о том, как в горах по ночам кричат снежные кроты. Помимо этого в письме есть ключевая для Денисова фраза: «Il y a plein de soleil et je vais revenir bientôt» ([26, 128], «Здесь все залито солнцем, и вскоре я вернусь»). Ариозо Хлои композитор называл «тихой кульминацией» [17, 281] второго акта; на слове «солнце» «загорается» аккорд D-dur, и «его светлая краска постепенно окрашивает весь конец седьмой картины» [17, 282]. Не только драматургические, но и чисто музыкальные задачи руководили композитором во время работы над либретто.

В парижской постановке на сцене появляется огромная гильотина — смысловой центр второго акта. Ни в романе, ни в либретто ее нет, это находка сценографа. Образ гильотины возник из словосочетания «exécuter ordonnance» — «привести в исполнение рецепт». Во французском языке глагол exécuter имеет множество значений, в том числе он может переводиться как «осуществить приговор», «казнить». Гильотина нужна аптекарю, чтобы разрезать на две части листок бумаги, на котором написано название лекарства для Хлои (газета «Le Figaro» возмущалась, что театр потратил уйму денег на возведение такой махины ради незначительного эпизода [24, 38]). Символически орудие казни воплощает враждебность внешнего мира и предвещает скорую гибель большинства героев. В девятой картине Хлоя уже неспособна вставать; она находится в постели, кутаясь в огромные белые простыни. В то время как героиня, чувствуя близкую смерть, исполняет ариозо о письме из больницы, в полутемном центре сцены грозно возвышается гильотина. Даже на аккорде D-dur сумрак не рассеивается. Наоборот, исчезают все источники света.

Трагедия художника

В десятой картине («Военный завод») разворачивается диалог между Коленом, устраивающимся на работу, и Директором завода. Денисов не стал упоминать в либретто другие занятия героя: неуспешную попытку получить место в конторе, охрану Золотого Запаса и оповещение людей о грядущих несчастьях. Диалог, взятый из LI главы, сохранен без существенных изменений. Однако в него вставлены следующие две реплики:

Директор. <…> Чем вы занимаетесь в жизни?

Колен. Очень многим. И я люблю Хлою 23.

Они заимствованы из XLVII главы, где говорится о втором визите врача к Колену. Доктор Манжманш начинает догадываться, что девушке потребуется еще одна операция, и потому спрашивает у Колена, кем он работает. На что получает закономерный ответ: главное занятие молодого человека — любовь. Эти слова, перенесенные в разговор Колена и Директора завода, приобрели совершенно другие краски. Молодой человек устраивается на работу, которая погубит его организм: чтобы выращивать винтовки, нужно отдавать им тепло своего тела. И Директор всячески отговаривает его от этой затеи, спрашивая, чем он еще занимается. Но профессии у героя нет, и он готов пойти на любые жертвы.

Ответ Колена трогает даже черствого служаку, и тот сразу ведет несчастного на его рабочее место. Денисов не включает в либретто такую важную деталь: в стволах выращенных Коленом винтовок распускаются белые розы. Но, читая Записные книжки композитора, мы понимаем, как дорога была ему эта аллегория: «Сегодня вся река усеяна странными снежными цветами. После сильного похолодания река замерзла и из толстого прозрачного льда выросли тысячи снежных цветов. Я сегодня впервые выехал (на лыжах) на середину реки и долго их рассматривал. Они очень похожи на странные цветущие папоротники. Большинство “листьев” совершенно симметрично, и многие из них напоминают большие птичьи перья. Только они холодные и мертвые (как цветы, растущие из стволов оружия, которые выращивает теплом своего тела Colin)» [11, 39]. Перенося реплику Колена «Я люблю Хлою», Денисов оправдывает отсутствие цветов и винтовок, которые, пожалуй, превратились бы в простой сценический реквизит.

Слушатель может провести параллель с шестой картиной, когда молодожены проезжают медные рудники. Екатерина Купровская пишет, что опера построена по принципу симметрии: «Почти каждая ситуация первой половины оперы находит свое отражение во второй» [6, 145]. Она также отмечает, что шестая и десятая картины тематически перекликаются между собой. В чем отличие между Коленом и чешуйчатым чудовищем, трудящимся на телеграфных линиях? Смысл жизни чудовища заключается в работе, она в его понимании священна. Для Виана и Денисова страшна работа механическая, лишающая возможности думать, — та, которую с успехом могли бы выполнять машины. Вынужденный ежедневно ходить на завод Колен был бы счастлив проводить время дома с возлюбленной. Но вчерашний сибарит не будет жить ради того, чтобы работать. Он будет работать, чтобы жить — вернее, чтобы жила его жена.

Подобный труд не только убивает любые творческие стремления, но и физически уничтожает человека. Для художника это двойная трагедия. Из-за насущных забот у него не остается времени на собственное искусство, хотя он и предпочел бы заниматься одним только творчеством. При этом именно механический отупляющий труд, который забирает жизненные силы, дает художнику и его музе средства к существованию. Колен попадает в замкнутый круг.

Драматичность ситуации выразительно передана в штутгартской постановке. Сценическое пространство условно поделено на две равные части: справа в цветах, словно на смертном одре, находится умирающая Хлоя; слева — обнаженный Колен: он добровольно лег в похожий на гроб ящик с землей (прозванный в немецкой критике цветником), чтобы выращивать зерна винтовок. Юноша отдает жизнь, зарабатывая деньги на цветы, которые в свою очередь «отдают жизнь» больной девушке и увядают.

Здесь можно увидеть и аллюзию на творческую биографию Эдисона Денисова. Он мечтал сочинять только оперы. Однако спроса на них практически не было, и ему приходилось, как уже говорилось выше, браться за инструментальные произведения, писать музыку для кинофильмов, которая не приносила ему подлинного удовлетворения и отвлекала от главных замыслов. В Записных книжках он скажет: «“L’écume” — зеркало крушения всех моих надежд» [11, 40].

***

Темы работы и любви прослеживаются и в следующих двух картинах. Как мы уже отмечали, линия Партра в опере была значительно сокращена. Однако на протяжении действия мы неоднократно слышим от героев, что Шик тратит все деньги на сочинения своего кумира и что у него совершенно нет средств на свадьбу с Ализой. Молодой человек работает инженером на заводе, но зарплаты не хватает на его нужды, и он одалживает деньги у дяди. В конце романа Шик лишается работы из-за небрежности, а последние гроши спускает на переплет статьи Партра.

В одиннадцатой картине («У Колена») Ализа поведает Колену о своем расставании с Шиком («Он мне просто сказал, что нет больше денег для переплета книг Партра, и он не допустит, чтоб я с ним осталась, так как не может меня обеспечить ничем»24), а в двенадцатой («У Шика») полиция совершит расправу над коллекционером за неуплату долгов, но почему это случится после «Военного завода»?

Как и главный герой, Шик живет не ради работы, а ради любви, но не к женщине или искусству, а к философии. Он абсолютно бескорыстен: все, что ему нужно, — жадно ловить каждое слово кумира. Но когда он остается без работы, которая нужна для того, чтобы удовлетворять элементарные потребности и платить по счетам, его жизнь обрывается.

Бросив завод, где царствуют машины, Шик попадает в жернова бездушной полиции. Сенешаль и полицейские, появляющиеся в двенадцатой картине, исполняют неприличную песню на стихи Виана «Eh’ Mama!» — так Денисов показал пошлость и примитивность служителей закона. Они похожи на роботов или клонов: не думают, послушно выполняют любые приказания и даже носят одно и то же имя Дуглас.

В интермеццо после двенадцатой картины Денисов снова использовал материал нескольких глав. В нем содержатся две большие ремарки и монолог Ализы. В первой ремарке сказано: «Алиса бежит изо всех сил, а люди перед ее глазами медленно наклоняются, чтобы упасть с вялым всплеском, как кегли, расставленные на мостовой» 25. В романе эти слова относятся к Колену и находятся в XXXII главе: узнав про обморок Хлои, он спешно покинул «Молитор» и бросился к ней на помощь. Денисов искал описание психического состояния человека, который крайне взволнован и готов все смести на своем пути. Так как эпизод с обмороком не вошел в оперу, композитор отдал это «состояние» отчаявшейся Ализе. По сюжету героиня убивает Партра и продавца книг с помощью сердцедера, а затем сжигает лавку.

Монолог Ализы пришел в либретто из LVI главы и отчасти был составлен из авторской речи. Примечательно его начало: «Колен… Он любит так сильно Хлою… Лишь для нее ищет он работу, чтобы ей цветы покупать и бороться с этой болезнью, что ее пожирает <…> Шик может быть таким нежным, говоря о Партре… Он истратил все, покупая книги <…>» 26. Снова возникает перекличка с темой работы, однако в глазах обиженной, но отчаянно любящей девушки страсть к философии, а точнее к коллекционированию чужих мыслей, приобретает статус ложной ценности, становится символом неподлинности бытия.

Светоносная красота

Тринадцатая картина озаглавлена «Смерть Хлои». Практически во всех случаях названием для предыдущих картин служило место действия: «У Колена», «Площадь», «Каток Молитор», «Аптека». Исключениями являются пятая картина «Подготовка к свадьбе» и шестая «Путешествие». Почему композитор не озаглавил предыдущую картину «Смерть Шика» или шестую — «Медные рудники»?

Пятая, шестая и тринадцатая картины выделяются на общем фоне: в двух фигурирует процесс, движение (подготовка, путешествие); в третьей — статика (смерть). Жизненный путь, где подготовка к свадьбе — условное рождение, в конечном итоге привел героиню к гибели.

Виан описывает похороны Хлои в маскарадном ключе. Колен страдает, но церковники и даже Иисус ему не сочувствуют. Надстоятеля интересует только сумма, которую он получит за литургию, — для него девушка — лишь очередной труп, каких он видел сотни. Гроб вышвыривают в окно, водитель фургона распевает песни — за молчание нужно дополнительно платить, — Надстоятель играет на трубе, а Священок и Пьяномарь пляшут и закидывают Колена камнями. Похоронное шествие напоминает карнавальное, только в данном случае это не торжество обновления миропорядка и отмены всех иерархических отношений, а праздник надругательства над бедностью, ведь у Колена не хватает денег, чтобы оплатить достойную церемонию. Гробоносцы ругаются и едва не роняют гроб в озеро, а затем после гонки сбрасывают тело в яму. Но и это не последнее издевательство над умершей: «Священок, Пьяномарь и оба гробоносца схватились за руки и хороводом закружились вокруг нее, а потом ни с того, ни с сего опрометью бросились к дороге и, отплясывая фарандолу, скрылись из виду» [3, 407]. Очистительная стихия карнавала здесь подменяется опустошающей маскарадной насмешкой, обряд погребения низводится до трагикомического фарса.

Тринадцатая картина («Смерть Хлои»). Эд Лайон (Колен), Ребекка фон Липински (Хлоя). Государственная опера Штутгарта, 2012

Фото: A.T. Schaefer, staatsoper-stuttgart.de

Хлоя дорогá Колену, но в романе она тоже сломанная марионетка, как и конькобежцы: «Мотив трупа-марионетки, таким образом, сохраняется, но личностное отношение к персонажам заставляет видеть в их смерти уже нечто большее, превращая игру в трагедию», — пишет София Минасян [9, 153]. Сквозь игрушечный мир проглядывают черты реальности, а герои разрываются между кукольностью и способностью испытывать подлинные чувства.

Девушку-мелодию выбрасывают, точно испорченную пластинку. Красота у Бориса Виана погибает бесследно: представители внешнего, чуждого Колену мира могут только надругаться над разбитой мечтой, а память о ней — предать осмеянию. Денисов отказывается от квазикарнавального смеха. Композитор не берет в либретто сцену погребения, таким образом уходя от концепции трупа-марионетки, совершенно не применимой к образу главной героини. И если в начале оперы мертвый конькобежец, второстепенный персонаж, отправлялся в мусорную яму — хоть и под сопровождение католической мессы, — то гроб с телом Хлои нельзя варварски вышвырнуть в окно.

***

Некоторые критики, в частности Отто Пауль Буркхардт из газеты «Neckar Chronik» (2012), склонны расценивать финал оперы как религиозное утешение [18]. Сергей Коробков в «Советской культуре» (1989) писал о том, что автор «Пены дней» самоутверждается в вере [7, 5]. Однако эти высказывания не согласуются с тринадцатой картиной. В ремарке читаем: «Внутренность церкви. Сцена слабо освещена. В центре — черный гроб с телом Хлои. Издалека доносится пение невидимого хора. Справа — Иисус на черном кресте. Колен стоит перед алтарем» 27. Денисов скомпилировал диалог Колена и Христа из их романного диалога (LXV глава) и фрагмента разговора Колена с Надстоятелем (LXIV глава). И поэтому важные слова, принадлежавшие в книге священнику, перешли к Иисусу: «Vous savez, j’ai l’habitude, alors, ça ne me fait plus d’effet» ([26, 167], «Вы знаете, я привык, и это больше не производит на меня впечатления»). Денисов посмотрел на Христа простым человеческим взглядом и получил образ уставшего от людских жалоб Бога. Его Иисус разочаровался в людях: он осознал, что крестная жертва была напрасна. Спаситель плакал кровавыми слезами не из страха быть распятым, а из-за горького понимания бесцельности своих мук. Человечество не принимает доброты — оно с подозрением относится к альтруизму, заботится только о собственном благе: «Слишком велика была его боль крушения всего того, во что он верил» [11, 50]. Отсюда и безразличие оперного Христа к страданиям героев — в штутгартской постановке он умывает руки.

Несчастный Колен никак не может смириться со своей утратой, ведь его возлюбленная никому не причинила зла и только украшала жизнь. На что он получает ответ: «Это не имеет отношения к религии…» 28. Мир несправедлив. Даже если бы герой располагал большой суммой денег, ему не удалось бы спасти Хлою, потому что девушка-мелодия неизлечимо больна от рождения: вдохновляющая художника красота обречена на гибель, она слишком хрупка.

Беседа Колена и Иисуса разворачивается на фоне тихого колокольного звона. В это же время одинокий тенор поет молитвы похоронной литургии, а хор исполняет Agnus Dei и Requiem aeternam. В романе ничего подобного нет, ведь у Виана отпевание гротескное: «Надстоятель с хмурым видом повернулся к ним спиной и невнятно начал панихиду» [3, 339–400]. Денисов наполняет эту сцену музыкой, которая, безусловно, влияет на интерпретацию оперы: «Добавив некоторые тексты в двух последних картинах в “L’écume”, я также изменил ее смысл, как и в “Реквиеме” Танцера» [11, 45].

***

В интермеццо перед эпилогом Денисов продолжает экспериментировать. И на этот раз он вводит собственного персонажа — бедно одетую девочку, которая идет по городу, «пустому и мертвому» 29. Она поет песенку на текст стихотворения Виана «La rue Traversière». На улице Траверсьер происходят разные вещи: цветут розы («Il y poussait des roses» [27, 117]), у окна плачет выпавший из люльки престарелый младенец («Y avait un vieux bébé» [27, 117]), гильотина разрубает сигареты («Y avait une guillotine / Qui coupait des cigares» [27, 119]). «Чертовски странный переулок! / Там все мертво кругом…»30 — восклицает девочка и убегает прочь.

Как пишет Екатерина Купровская, интермеццо расположено симметрично по отношению к первой картине, а точнее к ариозо Колена «Chantez»: эти номера сближает жанр вальса [6, 146]. Но и по содержанию они перекликаются. В первой картине Колен читал газету, из хроник узнавая о том, что на улицах Парижа царят «убийство, насилье, грабеж» 31.

В четырнадцатой картине накануне самоубийства Мыши появляются одиннадцать слепых девочек: они наступят на хвост Коту — и его пасть захлопнется. Для этой сцены Денисов написал музыку на анонимный текст из сборника религиозных песен [17, 273].

С рассветных дней нас милость ждет Господня,

И мы к Спасителю идем.

Сердца у нас пылают сегодня

Святым любви огнем32.

Хор слепых девочек из приюта Юлиана Заступника. Государственная опера Штутгарта, 2012

Опера завершается строками:

Проникли Божии слова

В людские наши речи,

И песнь Христова торжества,

Разносится далече 33.

С одной стороны, Денисов просто адаптировал для сцены последнюю строчку романа: «А по улице, распевая псалом, шли одиннадцать слепых девочек из приюта Юлиана Заступника» [3, 412]. С другой — выбранный композитором финальный текст не мог не повлиять на весь художественный замысел. В конце вновь появляется D-dur, столь значимая для автора оперы краска света и чистоты: «И еще здесь же в драматургическом плане исключительно важно выдержанное в течение восьми тактов тихое звучание ре-мажорного аккорда, который сам никак не меняется в течение этих тактов <…>» [17, 278]. Уже в Реквиеме, написанном на стихи Франциско Танцера в 1980 году, Денисов соотносит с тональностью D-dur свет, который видит ребенок, впервые открывая глаза, и свет любви Спасителя: «<…> если вы проследите всю драматургию появления Ре [sic] мажора, то увидите, что нигде нет разрыва или отрыва неземного тепла и света Ре [sic] мажора от того, что есть в обычном добром человеческом сердце» [17, 268–269].

Книга Бориса Виана заканчивается гибелью идиллического мира. Композитор противопоставляет этому вечную красоту и свет, оставленный главными героями: «Мне казалось тогда и так же кажется и сегодня, — писал композитор, — что не может быть у жизни такого беспросветного и бессмысленного существования и такого страшного финала, и не должно быть в ней никакого, даже самого маломальского, торжества зла. Выход всегда есть <…>» [17, 279]. В статье «Преображающая сила красоты» Марина Соколова обнаруживает у Эдисона Денисова и Владимира Соловьёва общий взгляд на красоту — она для композитора и философа светоносна [14]. На примере алмаза Соловьёв показывает, что красота не принадлежит отдельно солнечному лучу или драгоценному камню, она рождается при их взаимодействии: «Ибо тот же световой луч, отраженный каким-нибудь некрасивым предметом, никакого эстетического впечатления не производит, а если он ничем не отражен и не преломлен, то и вовсе никакого впечатления не получается» [15, 37].

Но Соколова настаивает на религиозной концепции оперы, на идее Воскресения. Она считает, что джаз Эллингтона — это хаос, антипод Вечной красоты, которая должна спасти мир: «В опере “Пена дней” композитор противопоставляет эстетическому идеалу Виана собственный эстетический идеал, блюзам Д. Эллингтона — образ Вечной Красоты, “идеалу содомскому” — “идеал Мадонны”» [14, 17]. Однако здесь нет ничего подтверждающего данную точку зрения. Блюз Эллингтона стал символом музыки в частности и чистого искусства вообще, а образы, рожденные в «пене дней», олицетворяют подлинную красоту и чистоту — они несовместимы с грубой действительностью и потому вынуждены умереть, но их свет для Денисова вечен. Именно в этом и заключается главное отличие оперы от ее литературного первоисточника.

Музыка — прежде всего

При создании либретто Эдисон Денисов выделил центральную любовную линию, убрав или значительно сократив побочные, и обозначил жанр как лирическую драму. Он самостоятельно выстроил драматургию и поделил текст на акты и картины в соответствии с принципом симметрии: первая картина, в которой Николя по рецепту отсекает голову угрю, перекликается с эпилогом — самоубийством Мыши, — а осью симметрии служит восьмая картина «Медицинский квартал». Названия картин несут смысловую нагрузку. Рамки романа были существенно расширены за счет богослужебных текстов и поэзии Виана: они не только раскрывают характер персонажей, но и работают на общую концепцию.

Композитору удалось показать двойственность мира «Пены дней» — фантастического и бытового. Использованные писателем средства языковой игры он отбирал в соответствии с художественным замыслом: как видно из анализа, многое уходило в ремарки. Денисов схематично передал пандетерминизм романа, вложив в уста героев рассказ об аномалиях природы и предметов быта, которые являются проекцией их психологического состояния. При этом исчезли многие метафоры гротескного тела и другие выразительные детали.

В опере нарушены каузальные и логические связи, использованы сюрреалистические образы. Композитор отказался от маскарадного мотива марионетки по отношению к главной героине, убрав соответствующие сцены с поруганием ее тела. Ему не близок разрушительный смех Виана, поэтому в либретто отсутствуют и другие квазикарнавальные мотивы, связанные с церковью, полицией, лекцией Партра.

Денисов не осуществлял механический монтаж, а творчески перерабатывал текст романа, отдельными фразами предвосхищал события следующих картин и создавал оперу со сквозным действием. Но главное — он искренне полюбил главных героев, чью детскую чистоту захотел воплотить в музыке: «Я люблю Виана, одну из великих личностей этого века, озаренную замечательной внутренней чистотой. Эта чистота его героев меня тронула и это ее я развивал в музыке, она имеет способность продолжать слова. Музыка становится ближе к тайне жизни и смерти. Можем ли мы представить церковное богослужение без музыки? Откуда Страсти Баха, Реквием Верди или Форе? Музыка прикасается к границе между Богом и человеком» [19, 38]. В результате опера «Пена дней» стала не слепком с романа Бориса Виана, а самостоятельным художественным произведением, которое во многом полемизирует со своим первоисточником, обогащая его новыми смыслами.

В 1986 году, за несколько дней до мировой премьеры «Пены дней», газета «Le Figaro» предварила интервью с Денисовым вопросом: «Что общего между молодым непоседливым человеком из послевоенного Сен-Жермен-де-Пре, последователем Дюка Эллингтона и Сартра, который сжег свою жизнь на костре эпатажа, и Эдисоном Денисовым, маленьким, незаметным и застенчивым человеком, преподавателем инструментовки в Московской консерватории?» [19, 38]. Автор статьи увидел следующие черты: «<…> горящий взгляд, требующий чистоты, и одинаковое научное прошлое» [19, 38]. Вопреки техническому образованию, оба молодых человека в душе оказались людьми искусства и со временем обрели свою неповторимую манеру. «Два маргинальных идеалиста, которых можно узнать по первой строчке», — пишет корреспондент «Le Figaro» [19, 38].

В 2017 году на радиостанции «Орфей» в программе из цикла «Бал», посвященной опере Денисова, Ирина Кленская процитировала композитора: «То, что я не хочу произносить словами, я могу выразить музыкой» [10]. Это же высказывание с точностью до наоборот применимо к Борису Виану. Он мог передать словами то, чего не умел выразить музыкой в силу собственного дилетантизма. Денисов не был писателем, однако имел возможность продолжить и развить в музыке то, перед чем слова бессильны и отступают на второй план.

Литература

- Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М. : Художественная литература, 1990. 543 с.

- Васильев В. История одной постановки // Музыкальная академия. 2004. № 3. С. 62–70.

- Виан Б. Пена дней / пер. с французского Л. Лунгиной. СПб. : Кристалл, 2000. 416 с.

- Григорьева Г. Оперы Э. Денисова: к проблеме «композиторского либретто» // Опера в музыкальном театре: история и современность. Материалы Международной научной конференции, 11–15 ноября 2019 г. В 3 томах. Т. 2. М. : РАМ имени Гнесиных, 2019. С. 47–53.

- Гринштейн А. Карнавал и маскарад: два типа культуры // «На границах». Зарубежная литература от Средневековья до современности : Сб. работ / отв. ред. Л. Г. Андреев. М. : Экон, 2000. С. 22–43.

- Денисова Е. Опера Э. Денисова «Пена дней»: поэтика сюжета, жанра, стиля // Интерпретация музыкального произведения в контексте культуры : Сборник трудов РАМ им. Гнесиных. М. : РАМ им. Гнесиных, 1994. С. 134–154.

- Коробков С. Ваше благородие госпожа Удача // Советская культура. 1989. 19 декабря. С. 5.

- Мелик-Пашаева К. Живые и нарождающиеся традиции // Советская музыка. 1990. № 5. С. 65–68.

- Минасян С. Формы гротеска в прозе Бориса Виана. Дисс. ... кандидата филологических наук: 10.01.03. М. : Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького РАН, 2013. 396 с.

- Наперекор гармонии мира: «Пена дней». 23.08.2017 // Радиостанция «Орфей». URL: http://www.muzcentrum.ru/radio-old/programsarchive/bal/23757-naperekor-garmonii-mira-pena-dnej-2 (дата обращения: 20. 02. 2020).

- Неизвестный Денисов: Из Записных книжек (1980/81–1986, 1995) / публ. и сост. В. Ценовой. М. : Композитор, 1997. 160 с.

- Новикова П. Квазикарнавальные мотивы в романах Б. Виана // Смех в литературе: семантика, аксиология, полифункциональность. Межвуз. сб. науч. ст. Самара : СамГУ, 2004. С. 65–76.

- Раку М. С того берега… // Музыкальная академия. 1994. № 7. С. 77–82.

- Соколова М. Преображающая сила красоты // Музыка Эдисона Денисова : Науч. труды Московской гос. консерватории. Сб. 11. М., 1995. С. 5–22.

- Соловьёв В. Красота в природе // В. Соловьёв. Философия искусства и литературная критика. М. : Искусство, 1991. С. 30–73.

- Чемберджи В. О Рихтере его словами. М. : Аграф, 2004. 331 с.

- Шульгин Д. Признание Эдисона Денисова. М. : Композитор, 1998. 438 с.

- Burkhardt O. P. Es jazzt und flirrt. Edison Denisovs Oper “Der Schaum der Tage” in Stuttgart // Neckar Chronik. 2012. 3 Dezember. URL: https://neckar-chronik.de/Nachrichten/Edison-Denisovs-Oper-Der-Schaum-der-Tage-in-Stuttgart-139618.html (дата обращения: 20.02.2020).

- Doucelin J. Boris Vian a l’Opéra // Le Figaro. 1986. Le 11 Mars. P. 38.

- Glayman C. Création mondiale de L’écume des jours // Opéra international. 1986. No. 92. P. 49.

- Hagedorn V. Sartre und die Hausmaus // Die Zeit. 2012. 6 Dezember. URL: https:// zeit.de/2012/50/Oper-Edison-Denisov-Schaum-der-Tage (дата обращения: 20.02.2020).

- Landry M. «Song of the Swamp, figures, personnages et espace dans L’ Écume des jours de Boris Vian». Thèse présentée pour satisfaire aux exigences de la maîtrise ès arts (étude littéraires). Université de Moncton, 2017. 104 p.

- Lonchampt J. Au temps de «Jean-Sol Partre» // Le Monde. 1986. Le 19 Mars. P. 18.

- Pierre-Petit. Dans le grisaille // Le Figaro. 1986. Le Mars 17. P. 38.

- Pitt C. Denisov premiere // Opera. 1986. No. 6. P. 684–686.

- Vian B. L’Écume des jours. Paris : Pauvert, 1963. 192 p.

- Vian B. Textes et chansons. Paris : Julliard, 1966. 188 p.

Комментировать