Ольга Бочихина: «В то время как многие уже собрались, я все еще собираюсь»

Ольга Бочихина: «В то время как многие уже собрались, я все еще собираюсь»

— В ноябре 2022 года в рамках молодежной программы «Студии новой музыки» «Репетиция как художественная практика» проходила дискуссия с вашим участием. Я обратила внимание, что модератор Евгения Изотова представила вас как композитора и музыковеда. Часто ли вас называют музыковедом и как вы к этому относитесь?

— Мне не нравится ни один из этих вариантов. У меня всегда были сложности с самоидентификацией: я никогда окончательно не определяла себя ни как композитор, ни как музыковед, поскольку вкладываю в эти слова смыслы, отличающиеся от общепринятых. В прошлом я окончила теоретическое отделение училища искусств и долго думала, в какой области мне стоит развиваться дальше — в музыковедческой или в композиторской. И хотя выбрала композицию, первое, что я сделала после поступления в Московскую консерваторию, — «постучалась» в девятый класс, в котором преподавал Юрий Николаевич Холопов. Его курс теории музыки был моим любимым предметом и органичной формой сосуществования исследования и художественной практики. Я долго разделяла в себе две эти функции и лишь сравнительно недавно пришла к осознанию их амбивалентности, поскольку мое творчество скорее напоминает исследование, а мои исследования часто приобретают художественную форму. Мне привычнее думать о себе как о художнике-исследователе, причем в самых разных областях: звука, инструмента, пространства, восприятия, формата репрезентации, касается это «лекции» или «пьесы». По сути, в исследовании и в композиции я говорю об одном и том же, только в первом случае использую вербальный способ артикуляции мысли, во втором — невербальный. Можно сказать, что я тренирую мысль в своей художественной практике и наоборот.

— Вы также называете себя мультидисциплинарным художником.

— Стала называть в последнее время.

— Как на такое самоописание реагируют музыканты и не музыканты?

— Самоописание — это часто обман, фикция, причем для обеих сторон — и воспринимающей, и формулирующей. Мне кажется, что определение, или, другими словами, редукция деятельности через определение, часто вредит творчеству. Любое однозначное определение привносит в вещь «окончательность», закрывает ее для новых смыслов. Быть одним — значит не быть другим, и мне сложно с этим смириться. Я бы предпочла такое слово «композитор», которое было бы неоднозначным: не композитор как определение, а композитор как неопределенность. Это про сдвиг в восприятии привычного, само собой разумеющегося. «Мультидисциплинарный художник» мне тоже не до конца нравится, это из серии «сложить» все в одну корзину, а я больше люблю заглядывать в одну, брать оттуда что-то, что-то оставлять, а кое-что переносить в другую.

Илл. 1. Ольга Бочихина

Fig. 1. Olga Bochikhina

— Поговорим о вашей исследовательской деятельности, о недавней работе с музыковедом Татьяной Яковлевой1. Как родилась идея работать вместе и чем вас привлекает такой формат?

— Для меня это первый опыт сотрудничества, который подразумевает интерактивность в процессе работы. Я слегка «перегорела» от работы в одиночестве, ведь многие формы профессионального высказывания рассчитаны на эффект «говорящего радио». Поговорить в аудитории означает «попробовать» свою мысль на вкус в социальном мини-срезе: реакция, аргументация, актуализация, запрос — как это все работает? Для меня важна обратная связь, однако ее практически невозможно построить на короткой дистанции (то есть в рамках единичного сообщения-лекции). Удачная лекция для меня — когда я не дала ни одного прямого ответа, но получила эти ответы в виде обратной связи, а аудитория ушла не с готовыми ответами, а с еще большими вопросами. В упрощенной форме я бы назвала это интеллектуальной разминкой, в средней — профессиональным сомнением, в высокой — сложным мышлением. Если такое удается, я считаю, что в дальнейшем «механизм» будет работать и без меня.

Идея совместного исследования родилась у Татьяны Яковлевой, это был ее запрос, а я с удовольствием откликнулась. Фигура Жоржа Апергиса настолько масштабная, что опыта одного исследователя здесь бы не хватило. Поэтому мы решили его амплифицировать — удвоить, а в конце концов и утроить. В качестве союзников (намного нас превосходящих в уровне интерактивного сотрудничества) мы привлекли Жиля Делёза и Феликса Гваттари (не напрямую, конечно). В результате нас стало много. Уже написав работу, мы обратились к Алексею Лызлову, философу и доценту РГГУ, чтобы проверить на прочность наши философские суждения и хождения по тонкому льду французской философии XX века, и получили очень высокую оценку как своих открытий, так и адекватности нашего мышления идеям Делёза и Гваттари.

В результате наша совместная с Таней работа превратилась в перформанс, который длился полгода. Мы не просто обменивались мнениями — мы пытались воспроизвести художественную форму работы Апергиса, «размножившись» внутри себя и распространив это качество друг на друга. Опыт изолированной работы с Татьяной у нас тоже был, но он оказался неэффективным. После этого у нас всегда был совместный интерактив, работа в реальном времени.

— Чем вас привлекло творческое мышление Апергиса?

— Оно неоднозначно, также как в этом смысле неоднозначен и окружающий мир: «поверхность» вещей не дает знания о самих вещах. Идея неопределенности Апергиса вытекает из специфики его мышления, опирающегося на идеи Делёза и Гваттари, и в первую очередь на принципы, лежащие в основе ризоматичности2. Отсюда проистекают поиски Апергиса в сфере языка, технологий, медиа, композиции. Эти принципы в том числе подразумевают особое промежуточное состояние тела, когда материя еще не определилась, чем ей стать. Апергис как бы входит в мир в тот момент, когда мир еще не готов, а только зарождается. Такое состояние мира регулируется механизмом сборки, которая одной своей стороной повернута к «намагничиванию», а другой — к «размагничиванию» материи. Концепт сборки («машинной сборки») дает ключик к пониманию того, как Апергис мыслит звук (звук как сборка), язык (язык как сборка), композицию (композиция как сборка), тело, инструмент, да и любой из привычных нам феноменов, который схватывается до того момента, когда мы способны определить его суть. Таким образом, никакой из феноменов нам не доступен, потому что он просто не успел сформироваться, а лишь угадывается как часть множественности, не являющейся ни тем, ни другим, ни чем-либо еще: ни музыкой, ни театром, ни перформансом; ни звуком, ни жестом, ни телом, ни фонемой, ни инструментом. В самом широком смысле этот принцип распространяется на все творчество Апергиса: сборка — такой механизм, который позволяет из одного и того же материала создавать разные пьесы. Как минимум, именно по такому принципу собираются «Récitations» для голоса соло, «Le corps à corps» для перкуссиониста и зарба3 и «Graffitis» для перкуссиониста.

— В статье вы неоднократно используете термин «расплавленность», обозначающий характерное для Апергиса состояние. Вам оно тоже свойственно?

— После того как мы поработали над Апергисом, частично да.

— «Ленты», «маркеры», «сборка» — эти термины существуют в литературе или созданы вами в процессе работы? Есть ли у них аналоги?

— «Сборка» — это концепт, принадлежащий Делёзу и Гваттари. Мы перенесли его с философской на музыковедческую почву. «Маркеры», «ленты», «ленты-гармошки» — это наше изобретение.

— Что было первично — практика или исследование? Вы пытались заимствовать законы творческого мышления Апергиса или, наоборот, примерили на его музыку свойства своего творческого мышления?

— Пару лет назад я сформулировала для себя переключение между различными областями деятельности как эстетику мерцания. В работе над «Немой оперой» («Face: Немая опера», 2018) я стала наблюдать, как сочетаются друг с другом феномены «внешнего» и «внутреннего». У меня был долгий внутренний монолог, в котором я решала вопрос: как в человеке может параллельно существовать несколько реальностей? Когда я поняла, как этот принцип работает в «Немой опере», я стала использовать его более осознанно. В «Musica Sacra» (2012) я первый раз примерила на себя другую роль — змеи. В пьесе я «инструментую» ее поведение с помощью ее же языка: определенное поведение влечет за собой конкретный звук, который таким образом становится документацией движения и превращается в язык — шшш, ссс, ххх. Чтобы воспроизвести этот язык, я должна попасть в другую реальность — стать змеей. Еще один проект — «РотондА», инструментально-акустический перформанс для архитектурной формы и исполнителей (2020) — учебный эксперимент, ставший для меня очень важным художественным исследованием. Он не до конца реализован и остался в промежуточной форме генеральной репетиции, превратившейся в проект (очень люблю подобные парадоксы и смещения). Я представила пространство ротонды Большого зала Московской консерватории в роли музыкального инструмента, с которым можно взаимодействовать. В следующем перформансе «In-Out» (2020) я проделала этот трюк ровно наоборот: превратила инструмент в акустическое пространство. Затем эти идеи переросли в «Акустико-пространственные миражи» — проект, написанный для ансамбля «Студия новой музыки» по заказу программы «Ноты и квоты» Союза композиторов России. Когда мы начали работать над Апергисом, я поняла, что наше исследование стало вербализацией моего невербального опыта, приобретенного в том числе в «Миражах». Метафорически это нарратив «Немой оперы»: от невербальности к произнесению первого слова.

— Можно ли описанные в статье принципы, такие как «принцип между», «принцип и… и… и», «принцип множественности», применить к вашему творчеству?

— Теперь уже можно. Не ко всему, но можно. Например, в «Миражах» две реальности: слушатель попадает либо в реальное пространство (например, Рахманиновский зал консерватории), либо в фиктивное (водный резервуар в Брудерхольце в Швейцарии — оригинальное пространство, которое я, собственно, и отражаю). Они существуют как бы поверх друг друга, в одновременности. Состояние между — это ни то, ни другое пространство, и не Рахманиновский зал, и не резервуар в Брудерхольце. Состояние между подразумевает подвешенность, когда ты не можешь в точности определиться, с чем имеешь дело (жизненная, в общем, ситуация).

Илл. 2. «Акустико-пространственные миражи». Исполнение в Рахманиновском зале Московской консерватории

Fig. 2. “Acoustic-spatial Mirages.” Performance in Rachmaninov Hall of Moscow Conservatory

Мне нравится принцип одновременности, я пользуюсь им не только в композиторском творчестве. В декабре я проводила встречу в казанском Центре Софии Губайдулиной на тему «О творческой (не)продуктивности». А до этого у меня была лекция на композиторской Академии в городе Чайковском «О творческой продуктивности». Но «Миражи» как раз про принцип «между», и эта работа принципиально важна для меня. Многие из нас долго (я — по сей день) учатся хорошо создавать тот или иной художественный продукт, запускать его, презентовать, защищать, обосновывать, продвигать, но мыслить до-продуктным состоянием не учатся. А ведь существует огромное количество форм продуктивности, вовсе не связанных с конечным результатом и ориентацией на цель. Я провела несколько тренингов и встреч на эту тему, среди которых «Рай восприятия: партитура звуковой реальности» (по следам концепции фонореализма, художественного метода Петера Аблингера), «Голос и ничего больше» (по мотивам концепции Долара Младена и Кристофа Кокса), «Черновик как художественная практика», «Репетиция как художественная практика».

— Что это за водный резервуар, в котором были сделаны полевые записи «Акустико-пространственных миражей»?

— Лето 2021 года я провела в исследовательской резиденции в Швейцарии. Мой «коуч» Анья Вернике совершенно случайно меня привела к бункеру в Брудерхольце — районе Базеля, где хранятся огромные цистерны, бывшие некогда водным резервуаром. Внутри этого пространства, немного напоминающего зал с арочными конструкциями гномьего королевства, — потрясающая акустика с реверберацией. С собой у меня была небольшая заготовка — текст, который я до этого произносила разными средствами: просила разных людей читать его на разных диалектах, писала на разных поверхностях. Собственно, единственное, что я сделала в Брудерхольце, — записала свой голос, произносящий этот текст.

— Вы записывали его дважды?

— Да, через несколько дней я пришла туда снова.

— Это были разные записи?

— Абсолютно. Если бы я пришла туда в следующий раз, появилось бы что-то новое. Настоящая зона из «Сталкера».

— Какая из записей вошла в «Акустико-пространственные миражи»?

— Обе. Причем в первый раз это был опыт очень чистой акустической записи. Когда я пришла туда с коллегой, переводчицей Татьяной Зборовской, во второй раз, пространство было шумным, звук — грязным, скорее всего, из-за большого количества воды. Но в этом была своя красота.

— Можно ли говорить о композиторской задаче, если создание проекта — незапланированная случайность?

— По сути, это моя первая композиторская «некомпозиторская» работа. Это работа «между». Я ничего не сочиняла. Я нашла мир, удивилась, осмыслила, заполнила собой, расшифровала и перенесла или перевела на язык инструментов. Мне понравилась эта форма, хотелось бы и дальше использовать такой принцип работы. Смещать реальность, делать другой мир доступным взгляду здесь и сейчас, а не в некоем воображении, открывать доступ к реальности.

— Вы указываете на то, что «Миражи» двойственны: акустический феномен в одном пространстве и его отражение в другом. Можно ли говорить о том, что вы сами — в полевых записях и в качестве перформера в реальном времени — тоже двойственный феномен, тоже мираж?

— Я всегда думала, что мираж — воображаемый феномен, но это не так. Мираж отражает лишь то, что реально, а в моем произведении все зеркально. Наши тени в водном резервуаре отражены в виде тени люстры в Рахманиновском зале, наши блуждания с телефонным фонариком — в форме блуждания перформеров с фонариками по залу. Мой голос в записи и мое тело в процессе исполнения действительно похожи на мираж, когда не очень понятно, где оригинал, а где зеркало. Все это напоминает какой-то альтернативный мир. И если бы у меня спросили, как я позиционирую себя сейчас, я бы ответила: как создателя параллельного мира.

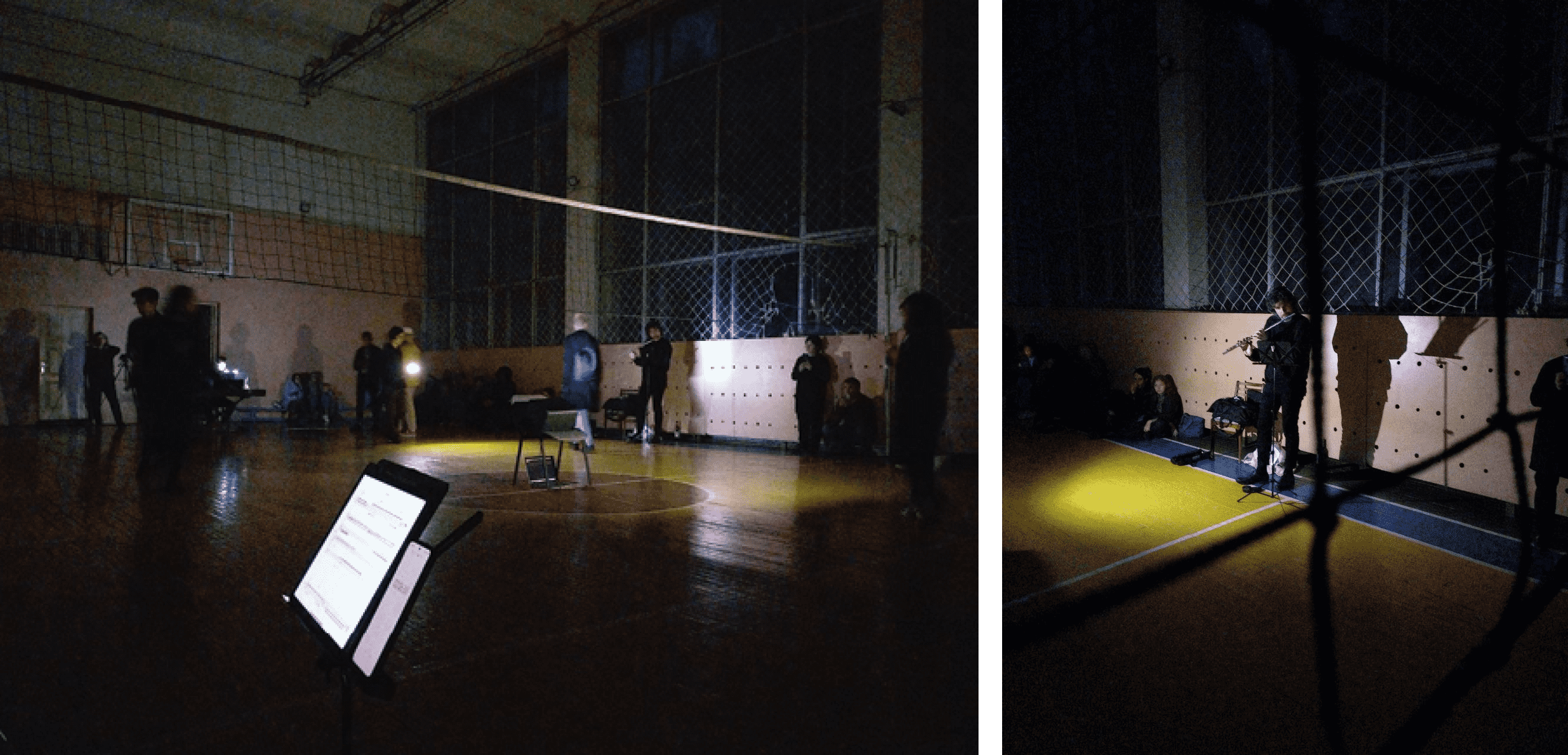

— 6 сентября 2022 года «Миражи» прозвучали в спортивном зале санатория «Камские зори» в Чайковском. Вы считаете, что пространство было выбрано удачно?

— В Чайковский я привезла версию «Миражей» для камерного состава. Изначально я не планировала реализацию этого перформанса в спортивном зале. Когда я пришла на репетицию, Иван Бушуев очень спокойно, но при этом безапелляционно сказал: «Твое сочинение должно быть сыграно там». И это было гениальное решение: помещение помогло мне сделать то, чего всегда хотелось — исключить дистанцию между зрителями и исполнителями. Я создала в этом пространстве свой альтернативный звуковой мир, и его заселили все, кто туда пришел. Они прожили мое исследование, мою историю. Зрители ходили по пространству, пробовали мир «на вкус»; они фактически сыграли перформанс, который не нужно было играть. А если принять во внимание, что «Миражи» — еще и о поиске, о пути, то с некоторыми оговорками можно сказать, что каждый слушатель взял на себя мою роль, превратился в меня.

Илл. 3. «Акустико-пространственные миражи». Исполнение в рамках Международной композиторской академии в городе Чайковском

Fig. 3. “Acoustic-spatial Mirages.” Performance during the International Young Composers Academy in Tchaikovsky City

— А что происходило с «Акустико-пространственными миражами» в «Арсенале» в Нижнем Новгороде?

— С «Миражами» каждый раз случается нечто новое. Моя главная задача — не вмешиваться в реальность, а показать ее по-другому. В Рахманиновском зале центральным объектом была и остается люстра — я ее не создавала, не вешала, — это та реальность, которую я отзеркалила. В Чайковском была волейбольная сетка, мы работали с ее отражением. В «Арсенале» не было ни сетки, ни люстры. Я думала привезти что-нибудь из Москвы, но осознала, что этого делать нельзя — надо работать с имеющимся материалом, поэтому мы подсвечивали и отзеркаливали музыкальные инструменты, которые находились на сцене.

— Что для вас инструмент?

— Инструмент — это сборка, инструмент — это фейк, инструмент — это не инструмент. Инструмент — это запрос, это интенция, это то, что нужно обрести. Он как бы есть, но при этом его нет, существует только мое представление об инструменте, акт сознания, слово, пришедшее к нам из эпохи великого строительства времен Петра Первого. Я очень люблю задавать этот вопрос своим студентам и всегда получать два разных ответа. Скрипачи говорят, что их инструмент — скрипка, а духовики — что это они сами. Опять же, как посмотреть: инструмент — это расширение меня, или я — продолжение инструмента, и мы составляем единое тело? Вопрос важнее, он вынуждает, побуждает, пробуждает.

— Вы сравниваете свой композиционный процесс с натягиванием тетивы. Как вы пришли к такому образу?

— Это была моя первая попытка осознать, что мир находится в становлении, в present continuous: идея напряжения, натяжения мускулов и любви к отглагольным существительным, которые как будто опять претендуют оказаться «между». Я набрела на эту мысль во время симпозиума «Stravinsky.online» в 2018 году, и она до сих пор работает. «Я натягиваю тетиву» может означать, что я готовлюсь — в смысле preparing: в то время как многие уже собрались, я все еще собираюсь. Возможно, это именно то, чем я постоянно занимаюсь.

Фото предоставлено Ольгой Бочихиной

Комментировать