Олег Крохалев: «Грустно иметь творческий ориентир: зачем знать, что впереди?»

Олег Крохалев: «Грустно иметь творческий ориентир: зачем знать, что впереди?»

Имя этого молодого композитора все чаще звучит на актуальных площадках Москвы, Берлина и Штутгарта, а его сочинения исполняют ведущие российские и зарубежные ансамбли, специализирующиеся на современной музыке. Став в 2021 году лауреатом программы «Русская музыка 2.1», он вошел в число композиторов, чье творчество, по мнению экспертного совета, наиболее полно отражает картину сегодняшнего дня. В беседе с Андреем Горецким Олег Крохалев размышляет о том, как рождается замысел сочинений и откуда возникают их названия, как звучит голос его души и почему ему не нужны творческие ориентиры.

— В видеоинтервью на концерте «Русская музыка 2.1»1 ты согласился с описанием себя как «тревожного котика». Эта тревожность, как мне кажется, отражается во многих твоих сочинениях: им присуща постоянная вибрация или пульсация, а покой — только иллюзия. Осознаешь ли ты эту черту своего стиля?

— «Тревожный котик» — не моя формулировка. Сам я не выделяю тревожность в музыке. Я просто очень люблю работать над мелкими деталями. Некоторые композиторы сначала пишут ноты, потом поверх структур прописывают динамику, акценты. Мне же важно очень точно выписать все сразу над каждым звуком, это часть моего композиторского процесса. Каждый звук должен быть «сочинен». Думаю, что внимание к мелочам и создает такую музыкальную ткань. Но не могу сказать, что писать хрупкую музыку — мой эстетический выбор.

— То есть ты немного control freak от музыки?

— И да и нет. Есть пьесы, в которых я даю исполнителю намного больше воли. Совсем не обязательно, чтобы все было точно так, как я представил в голове. Например, в пьесе для флейты и двух виниловых проигрывателей «Chu Yin» партия проигрывателей не может быть исполнена точно: поставить иглу в нужное место почти невозможно, так тонко с винилом работает только кто-то вроде диджея Kid Koala. Для меня эта непредсказуемость была не просто приемлемой, но потом перешла в другие композиции. У меня есть текстовая партитура пьесы для балалаек и пятнадцати моторчиков «Горизонт событий», в которой вообще нет точного указания, каким должен быть звук в определенный момент времени. 15 моторчиков проходят путь вдоль струны от начала и до конца, а звук меняется сам по себе. Это и становится материалом.

Илл. 1. Олег Крохалев

Fig. 1. Oleg Krokhalev

Фото предоставлено Олегом Крохалевым

— В разговоре о композиционном процессе ты часто употребляешь слова «писать», «ставить», «выбрать». А какую роль для тебя играют слышание, предслышание и другие однокоренные процессы?

— Основную. То, что я говорю о процессе сочинения, в каком-то смысле упрощение. Есть этап выполнения чисто технических задач, очень значимый, действительно control freak’овский. Зайду издалека: я разлиновываю каждый лист, расставляю вертикальные пунктирные линии (время), пишу ноты одним чертежным линером, а динамику — другим, всегда держу под рукой корректор. Эта чисто техническая часть напоминает процесс рукоделия, вышивания, что ли. Ей предшествует долгий процесс предслышания, поисков. В этом процессе уже нет четких правил, как работать; я играю, пою, гуляю, хожу, сижу. Причем прогулки помогают больше всего; я бы с удовольствием все сочинял, пока хожу. Очень жаль, что для этого нет интерфейса (кроме диктофона). Наверное, для меня самое важное — представить механизмы внутренней жизни сочинения, а это невозможно сделать во время письма.

— В твоем творчестве заметен переход от графичности, ясности более ранних ансамблевых сочинений к сонорным полотнам вроде «Горизонта событий» и «Catcher». Это влияние исполнительского состава или новое слышание?

— Этот перелом связан в первую очередь с обстоятельствами, в которых я работаю последнее время. «Горизонт событий» я писал в течение трех летних месяцев для проекта «Открытый космос», и в какой-то момент я нашел один жест, вмещающий в себя всю необходимую детализацию. В итоге у меня получилось сделать пьесу из очень простой идеи, но ее звуковой мир довольно сложный. Пьеса оказалась для меня самого сюрпризом и продолжала мне что-то о себе рассказывать уже после написания. «Горизонт» очень сильно повлиял на последующие сочинения, потому что я стал ожидать такого же эффекта и долго подступался к работе, пытаясь найти такой же «волшебный выход». В этом смысле «Catcher» — злой двойник «Горизонта». Я сперва сочинил одну оркестровую пьесу, потом придумал абсолютно другую, и оставалось очень мало времени, чтобы его написать. Приходилось давать большую свободу музыкантам, быть собранным, быстрым и двигаться только вперед, сразу прощаясь с написанным материалом. Эти пьесы-полотна для меня скорее компромиссные: у меня просто не было возможности воплотить их с другой детализацией процесса.

Мне «мелкая моторика» теперь кажется интереснее на дистанции, и когда ее много, она превращается в «поле». В звук, внутри которого можно переключаться с одного на другое, который тебя никуда насильно не ведет, а драматургия выстраивается не композитором, но собственным слухом воспринимающего. Это как прогулка внутри какого-то пространства. Любые такие поля предлагают возможность иметь перед собой «скульптуру», которую можно обходить с разных сторон, переключая внимание на разные детали. Такое вот наблюдательское guilty pleasure.

— Иногда кажется, что названия твоих сочинений уводят в сторону от их понимания. Что у тебя появляется раньше — музыка или название? И какова связь между ними?

— Во всех случаях названия рождаются позже. У меня не бывает такого, чтобы я придумал название и потом писал под него. В пьесе «Chu Yin» 2016 года я пытался придумать сложный концепт. Тогда я перечитал «Сад расходящихся тропок» Борхеса, в котором упоминаются виниловая пластинка и книга-лабиринт, а времена и реальности нелинейно распределены между главами. В моей пьесе на двух пластинках записана партия флейты, и она же одновременно играется вживую. Получаются случайные каноны с замедлениями, сдвигами, переключениями с одного материала на другой. Словно один герой, умноженный на три. Как бы есть предмет наяву и есть два его воплощения, по-своему живые, потому что пластинка — вполне живой спиральный лабиринт. Я нашел два иероглифа «Chu» и «Yin», которые вместе читаются как одно из имен мифического змея, кусающего свой хвост (вариант Уробороса), а по отдельности читаются как «тень» и «факел». Думаю, это название может оценить пара человек из Пекинского университета.

— Когда я слушал «Chu Yin», у меня сложилось впечатление, что это действительно лабиринт, в который ты затягиваешь своего слушателя.

— Мои идеи в основном связаны не со звуком и чем-то музыкальным, а с бесконечным конструированием какого-то пространства. Определенная история или идея взаимодействия вытаскивает на поверхность то, что может происходить в сочинении. В связи с «Горизонтом событий» я размышлял о том, что балалайки прекрасно звучат, но им постоянно нужно продлевать жизнь звука, играя тремоло. Как лишить их тремоло, но оставить длящийся звук? Либо с помощью смычка, либо использовать что-то еще. Вращающийся диск — тоже своего рода смычок. Я очень долго пытался уместить эту идею в рамки привычной мне работы с музыкальной драматургией, пока не понял: мне нужно оставить только движение. И все задачи решились сами собой. Когда я слушал произведение вживую и в записи, возникали фантомные штуки: я улавливал какие-то мелодии, появлялись и исчезали аккорды. Владимир Горлинский говорил, что ему казалось, словно там-там играет триолями. Все эти вещи возникали внутри богатой плотной фактуры, хотя не были прописаны.

«Горизонт событий» — самое удачное название для пьесы из всех, что я придумал. Задача была поставлена понятная: лаборатория «Открытый космос», исполнение в Музее космонавтики и пьеса про путешествие. С одной стороны, есть движение — путь мотора от начала до конца струны, который проходят исполнители, а с другой стороны, со стороны наблюдателя, этот путь оказывается статичным.

— Ничего не происходит, потому что гравитация слишком сильная.

— Точно. Для наблюдателя человек просто падает и никогда не перестанет это делать. В этом словосочетании можно найти много разных смыслов. А с «Catcher» все получилось просто: был импровизатор, который сидел в наушниках, слушал звук из восьми микрофонов и переключал его на колонки в зал. Вся эта работа была только на его совести, ведь предварительно сложилась лишь легкая стратегия. Мне захотелось назвать эту пьесу именно так, потому что сформировался образ: человек идет по полю и ловит что-либо, имеет право взять что-то и показать кому-то, и это одновременно «Ловец во ржи» — «The Catcher in the Rye» («Над пропастью во ржи». — А. Г. ). Сначала представил себе поле, бабочек и сачок, а потом уже пришел «Catcher».

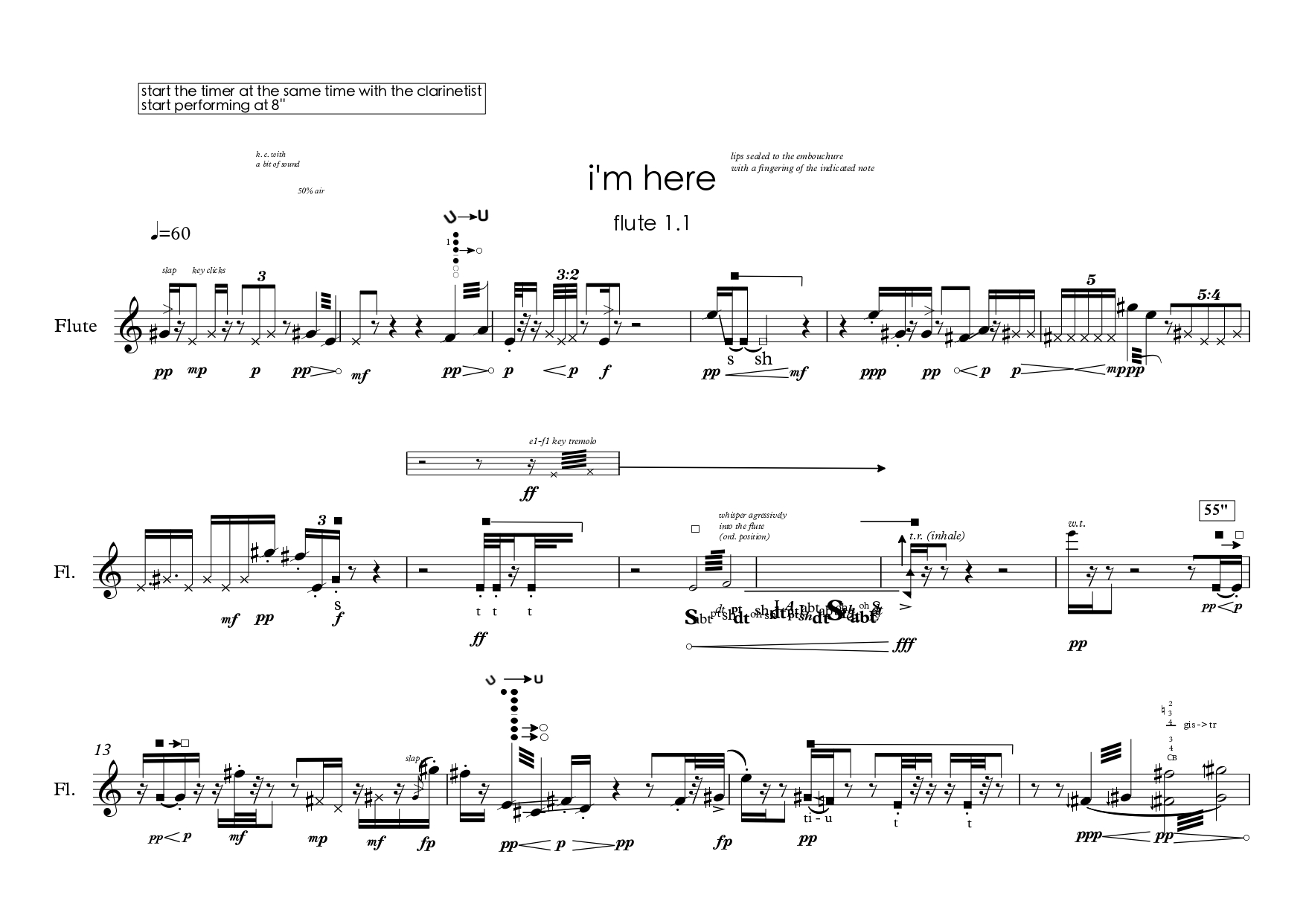

В случае с дуэтом «I’m here» первоначальная идея была музыкальной. Во-первых, флейта и кларнет — сложное сочетание инструментов: два духовых с близким и в то же время таким разным тембром. Для них написано очень мало музыкальной литературы (кроме пьес для более низко звучащих альтовой флейты и бас-кларнета). Поэтому я сочинил две отдельные пьесы, которые играются одновременно. Они синхронизированы по таймеру, но для меня было важно разъединить их как можно сильнее. На четвертой минуте начинается следующая пьеса — сверхдуэт: они играют вместе одну и ту же ноту две минуты непрерывно. Такая, знаешь, немного человеческая драма: жили сами по себе, потом сошлись, разошлись, но уже не могут быть теми, кем были. Они возвращаются к первой странице, но со «стертым» материалом у обоих. Я даже распечатывал эту последнюю страницу серой краской — это был словно намек на то, что «они» больше не могут быть вместе. Конечно, эту драматургию я не подразумевал, потому что думал о музыкальных категориях: не могло все кончиться супердуэтом, нужно было вернуться обратно. Знаешь, как A-B-, но в конце A¹…

Илл. 2. «I’m here». Первый раздел. Партия флейты

Fig. 2. “I’m Here.” 1st part. Flute score

Фото предоставлено Олегом Крохалевым

— А как ты придумал название последнего сочинения — «Blumen» (нем. «Цветы»)?

— У меня был заказ на барочный ансамбль и максимум восемь голосов, а я хотел написать почти все сочинение для сопрано соло и поддержать голос лишь в паре мест, подхватывая акустику, — это исполнялось в базилике. Материал ансамбля вырастает из партии голоса, как цветы из стебля. А еще пьеса написана на мадригальный текст «O, primavera» — «О, весна». Вот и все.

Илл. 3. Без названия («Fame»). Авторский рисунок в легенде

Fig. 3. Untitled (“Fame”). Drawing by the author

Фото предоставлено Олегом Крохалевым

— Стравинский работал только за роялем, Шёнберг — за столом; Тристан Мюрай как-то сказал: «Наконец-то мне не придется касаться бумаги, сочиняя музыку». А как пишешь ты?

— Обычно бывает так: сначала я очень много рисую; в последнее время завожу книжечку и записываю слова, фразы, что-то связанное с идеей нового сочинения. Первый месяц концентрированной работы с полным пониманием, что я работаю впустую, уходит на черновики: пытаюсь хоть что-то набросать, иногда рисую схемы всей пьесы целиком. Потом я даю себе перерыв «прогулочного» плана, время от времени сверяя свои мысли с фразами и схемами. Дальше подходит этап, когда надо писать музыку. С «Blumen» было так: я сочинил всю пьесу для сопрано соло очень просто, скелетом, а потом переписал, усложнил всю партию, сохраняя контур. Получилось, что я заранее обозначил сочинение, а потом материал «пошел в оцифровку», рендер. Оперу по Достоевскому для Театра Наций — тридцать минут музыки — я писал месяц, и это был самый красивый период сочинения: спал три часа, потом работал пять, потом снова спал два часа, потом опять работал, и так весь месяц: три плюс два часа сна. Не было варианта свернуть обратно, проверить, и это, конечно, были американские горки между «я — молодец» и «я — бездарность». И все эти сочинения, даже оркестровые, я писал с мелодикой, и лишь сейчас начал разживаться инструментами.

— Мыслишь ли ты какими-нибудь музыкальными структурами, формами, формулами?

— Нет, никогда, кроме самой первой консерваторской пьесы для кларнета и фортепиано. В ней я пытался мыслить формульно, но там только L-системы — формулы ветвления: интервальные структуры бесконечно транспонируются в разные стороны от каждого нового звука. Больше я об этом никогда не думал. Если честно, возможно, дело в том, что я плохой теоретик: у меня не очень хорошие отношения с классической гармонией и теорией. Если сейчас попросить меня смодулировать из одной тональности в другую, я не смогу. Это было моим огромным комплексом долгое время. На вступительном экзамене я играл модуляцию по аккорду в минуту. Дал комиссии время выспаться.

— Это, конечно, важно, но не думаю, что навык модулирования принес кому-то особое счастье в жизни. Для Губайдулиной вначале был ритм. А для тебя?

— Этот навык очень круто формирует музыкальное мышление, которое помогает в предчувствии и в эмпатии к музыкальному материалу, над которым работаешь. А по поводу того, что было вначале… Личное отношение к тому, что происходит, к событию, опыту или столкновению чего-то или кого-то с чем-то. Не музыкальный, а вселенский общий момент. А ритм — terra incognita, мы про это много говорили с моим другом Митей Бурцевым. Ритм — сложный инструмент, с которым я до сих пор еще не очень хорошо понимаю, как работать. Возможно, избегание ритма приводит к статике материала, и поэтому он у меня часто никуда не идет.

— А какую роль в твоих сочинениях играет тембр?

— Он безумно важен. Он требует к себе столько же внимания, сколько и работа со звуковысотностью.

— Готовясь к интервью, в нескольких текстах о тебе я встретил фразу «Олег Крохалев выглядит так, будто он не академический композитор с европейским именем, а участник TikTok-дома». Это связано с тем, что у людей до сих пор есть стереотип о композиторе как о человеке в костюме-тройке, гигантских очках и с печатью страдания на лице?

— За такое описание большое спасибо Ренату Давлетгильдееву, но, если честно, в идеальном мире этот вопрос никого не должен волновать. Аудитории, конечно, интереснее увидеть композитора в каком-то неожиданном амплуа. «Он такой же чувак, как и блогеры, которых вы слушаете и смотрите. У него есть соцсети и, смотрите-ка, еще и искусством занимается». Это продающая стратегия, и она понятна. Вообще, более живых, смешных и умных людей, чем композиторы и музыканты в целом, я не знаю. Но композиторы — действительно специфические люди со специфической работой, требующей мощной и бесконечной рефлексии, которая не ограничивается работой над абстрактными структурами.

— Современные академические композиторы берутся за очень разные заказы: от симфонических пьес до музыки к видеоарту и инсталляциям. Есть ли такой заказ, за который ты бы не взялся принципиально?

— Заказы идеологической направленности, особенно сейчас. Госзаказы, хоть никто и не предлагает, брать не буду. Были заказы, от которых пришлось долго отходить, — не очень интересные спектакли или коммерческие работы. В прошлом декабре я писал музыку для закрытого ужина, где требовалась стилизация. Времени на работу было дано мало. Есть ложное композиторское чутье, оно как собака, бегущая в знакомые места. Композитор бежит в «знакомое место», берет что-то «с ближайшей полки». Когда пишешь в расчете на то, что людям большего и не нужно, когда твоя задача — стилизация странных чужих амбиций, это обязательно причинит боль. Что касается видеоарта, это большая и больная тема: в редких проектах аудио и видео действительно хорошо сочетаются, чаще всего то и другое существует отдельно. Мало кто в мире понимает, как они могут работать в соединении. Большинство тандемов композиторов с видеохудожниками неудачны. Я бы попробовал взяться, но только с оговорками и пристальнейшим вниманием к процессу создания. Очень сложно отдать часть контроля другому человеку и, тем более, другому медиуму.

— Кто-то из композиторов однажды сказал, что контрабас — это голос его души. А как звучит твоя душа?

— Как-то так выходит, что я больше всего писал для голоса. «Sirens» для ансамбля Neue Vocalsolisten, опера для ансамбля N’Caged были удивительными опытами для меня. Последнее сочинение «Blumen» тоже написано для вокального ансамбля с сопровождением, и недавно мне заказали сочинение для вокального трио. Голос преследует меня, так же как раньше преследовала флейта. Наверное, выделю два этих инструмента и еще один скрытый, домашний — мелодику.

— Мелодика — невидимый «cantus firmus» твоих сочинений?

— Да, особенно в последних, а в «Blumen» я решил ее развиртуализировать.

— Есть ли у тебя творческий ориентир, который служит точкой отсчета и линией горизонта?

— Если ориентир — это композитор, то я скажу «нет». Творческий ориентир грустно иметь: зачем знать, что там впереди?

— А если как у Мессиана — григорианский хорал и птицы?

— Все равно нет. Я всегда начинаю с нуля и стараюсь не продолжать одну идею. Такие попытки заканчиваются плохо. Главный ориентир — это собственная память в разных контекстах, но главным образом как форма работы с прошлым. Мое детство — то время, когда мозг работал иначе, а воспоминания сохранили образ мира тех лет.

Комментировать