Музыкальные формы в джазе (публикация, предисловие и комментарии Т. С. Кюрегян)

Музыкальные формы в джазе (публикация, предисловие и комментарии Т. С. Кюрегян)

Джазом Юрий Николаевич Холопов интересовался всегда, и не только отлично воспринимал его стилистику, но и практически владел ею, при случае применяя свои навыки в прикладных целях. Во время научно-академических поездок в США (в 1987 и 1991 годах), уже в статусе серьезнейшего ученого, он, согласно молве, не удержался от того, чтобы испытать себя. Оказавшись как-то в джаз-баре и, видимо, чуткой реакцией обратив на себя внимание чернокожего профи за роялем, московский профессор охотно откликнулся на приглашение занять место у инструмента и не подкачал. Не отказался он от импровизации и перед коллегами в одном из американских университетов, где, как говорят, был признан в джазовой сфере бóльшим американцем, чем они сами. Даже если в какой-то мере это «мифологизация» холоповских успехов, она весьма показательна — таким его видели у нас, легко соглашаясь поэтому с заокеанскими слухами. И для этого были все основания.

Еще в 1970-х, когда джазовый язык и, главное, его иноземный дух имели, мягко говоря, сомнительную репутацию у ревностных идеологов «на местах», Холопов ввел соответствующие темы в курс гармонии у студентов-композиторов Московской консерватории, которые затем вошли в его учебное пособие для композиторских отделений, с краткими теоретическими сведениями и полноценной живой практикой [13, 96–129]. А когда с начала 1980-х он начал преподавать в Московской консерватории гармонию у музыковедов, джазовая тематика заняла видное место и там. Накопленные за 20 лет преподавания материалы были подготовлены к печати В. С. Ценовой в последний год жизни ученого. В этом огромном труде (из двух томов суммарным объемом 1100 страниц) джазовой теории и практике отведено, соответственно, гораздо большее пространство [12] 1, а рассматриваются они разностороннее, не только в сугубо композиционном ключе (о чем далее).

Холопов не упускал из вида и джазовые опыты других музыкантов. В качестве редактора он участвовал в подготовке специального учебного пособия по импровизации известного пианиста И. М. Бриля [2], написал предисловие к основательному труду Ю. П. Козырева о гармонии в джазе [5, 3], а также откликнулся рецензией 2 на русский перевод книги У. Сарджента [10].

В XXI веке, когда «джаз приобрел репутацию академической музыки» и стал звучать, среди прочего, в филармониях [3], это уже перестало удивлять. Но во времена, когда Холопов ввел изучение джазовой стилистики в учебный процесс, это было небесспорно в разных отношениях. Кем-то джаз все еще считался порождением чуждого нам общественного строя (от чего Холопов настойчиво отбивался в те годы словами о его «демократичности»). А кто-то — и первый из них он сам — находил в джазе «одно из выражений общих законов гармонии ХХ века, но в специфической интонационности и в упрощенном виде» [12, 146].

Значит ли, что, продвигая в консерватории изучение джаза, Холопов все принимал и одобрял в нем? Вовсе нет. Он, правда, резко разграничивал его и так называемую эстраду, в которой бескомпромиссно обличал торжествующую пошлость и верх примитивности, по его оценке (знал бы он позднейшее...). Рядом с такими «поделками» джаз занимал, на его слух, более высокую позицию. Вместе с тем в его массовой продукции он прекрасно видел ту же стандартизацию и банальную «изношенность», что и в большей части развлекательной музыки 3.

Но, понимая все это, Холопов как исследователь не мог пропустить, условно говоря, «золотое зерно и в мусорной куче», открыв в сугубо джазовом жанре блюза богатейшее поле для изучения так называемого хореического метра, давно его привлекавшего и до сих пор далеко не освоенного. Значительное внимание ему уделяется и в публикуемой статье, посвященной джазовым формам 4.

Для нее Холоповым был составлено следующее оглавление 5:

1. Джаз и формообразование

2. Метрика. Хореический метр

3. Мотивная структура

4. Систематика основных форм джазовой музыки

5. Блюзовые формы

6. Песенные формы

7. Песенная форма — 1

8. Песенная форма — 2

9. Песенная форма — 3

10. Составные песенные формы

11. Джазовые формы в музыке серьезных жанров

И подобно заготовке к предыдущей статье, в данном тексте реализована примерно половина намеченного (первые пять пунктов).

Татьяна Кюрегян

Несмотря на множество работ о джазе, созданных хорошими специалистами, систематика джазовых форм еще не отличается достаточной ясностью. Трудно указать книгу, где бы была дана полная разработка форм джазовой музыки 6. Причина, видимо, заключается в разрыве между «академической» наукой «музыкальная форма» и джазовой практикой. (К тому же в нашей стране научная дисциплина «музыкальная форма» в основном замещена так называемым анализом музыкальных произведений.)

1. Джаз и формообразование

Удовлетворительного определения понятия «джаз» пока не дано. Мы понимаем под джазом род развлекательной («легкой») музыки, опирающийся на специфические для ХХ века принципы метрики (синкопирование), фразировки (смешения и разрывы мотивов), лада («блюзовый лад» и другие; хроматизация ткани), гармонии (диссонантность аккордики, хроматическая тональность), интонации (диатоника и хроматика, окрашенные микрохроматикой и экмеликой — внеступенной интонацией), артикуляции (non legato и ударный звук рояля, специфические приемы игры на трубе, саксофоне и так далее) и другие идиомы современного музыкального

языка.

Жанровая природа джаза коренится в танцевальной песне, генетически происходит от песен североамериканских негров. Здесь же и корень музыкальных форм джаза: природа джазовой формы — это мир песни и танца; с композиционно-технической стороны — это песенная форма, которая, как известно, тесно связана с танцем и маршем.

Джаз, подобно народной песне, живет в практике импровизации. Но это не противоречит песенной форме, так как импровизация есть прежде всего варьирование песенной темы-мелодии, следовательно, измененное повторение песенной формы (хотя практикуются и иные виды импровизации).

2. Метрика. Хореический метр

Основа метрического строения джазовой формы — обычная для песенной формы строгая метрическая сетка, коренящаяся в квадратности частей, идущая от первоистока песенной формы — структуры простейшего стиха 7. Известные в науке о музыкальной форме закономерности песенного метра полностью относятся и к джазовым формам.

Специфических особенностей джазовой метрики две: трехстрочность (а не четырехстрочность) блюзовой формы и удивительная распространенность хореической структуры на уровне фраз в различных формах.

О метрической структуре блюзовой формы будет речь впереди, см. раздел 5.

Хореическая же структура фразы удивительна тем, что она составляет, по-видимому, одну из специфических черт джаза, которая не только отличает его от классических законов метра (действительных для классико-романтической и тональной музыки ХХ века), но даже заставляет пересмотреть некоторые детали общего учения о метрике в науке о музыкальной форме (теория Моминьи — Римана).

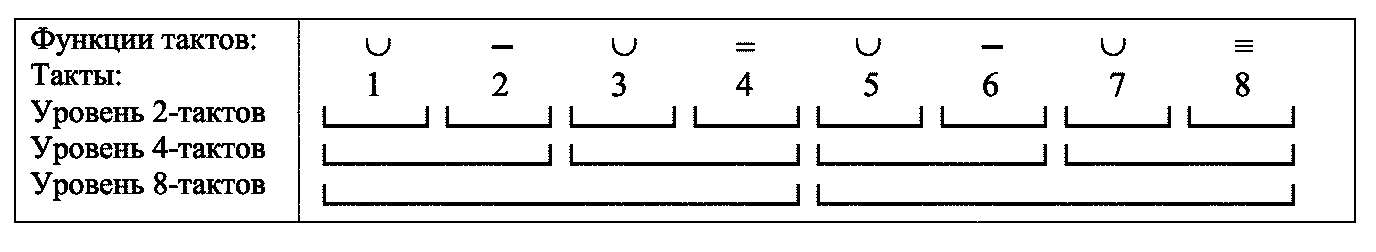

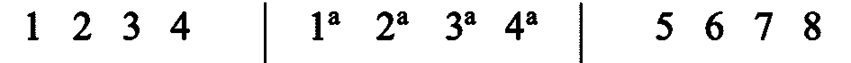

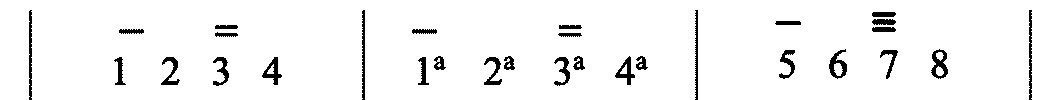

Структура классического метрического восьмитакта скрепляется многоуровневой экстраполяцией на основе принципа ямбизма «легкое → тяжелое» (то есть «стремящееся и логически заключающее»). Обобщенно (знаки: «∪» — легкое, «–» — тяжелое время, «=» — вдвойне тяжелое, «≡» — втройне тяжелое; схема 1).

[Схема 1. Метрические функции тактов согласно многоуровневой экстраполяции в ямбическом восьмитакте]

[Scheme 1. Measures’ metric functions according to multi-level extrapolation in iambic eight-measure structure]

При этом каданс предложения приходится на 4-й такт, периода (его устой) — на 8-й такт; соответственно выстраиваются и прочие отношения.

Например: Бетховен. Соната ор. 2 № 1, I часть, такты 1–8; Чайковский. Пятая симфония, II часть (Andante cantabile), от начала темы такты 1–8; Прокофьев. Восьмая соната для фортепиано, II часть, такты 1–8; III часть, такты 1–8.

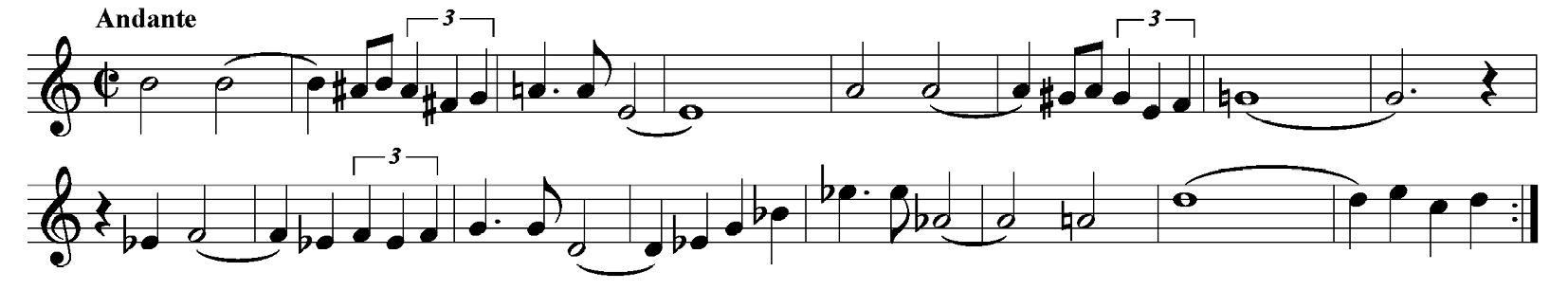

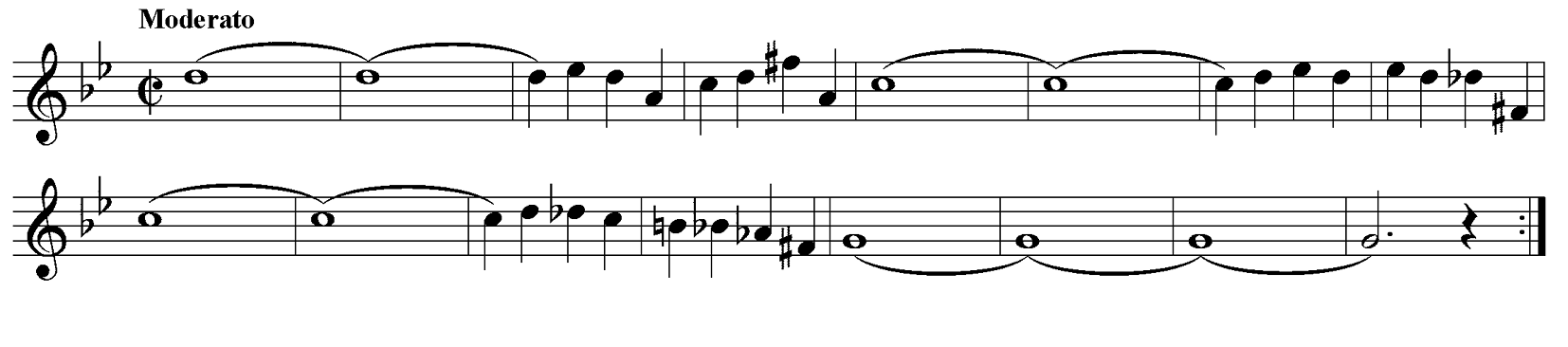

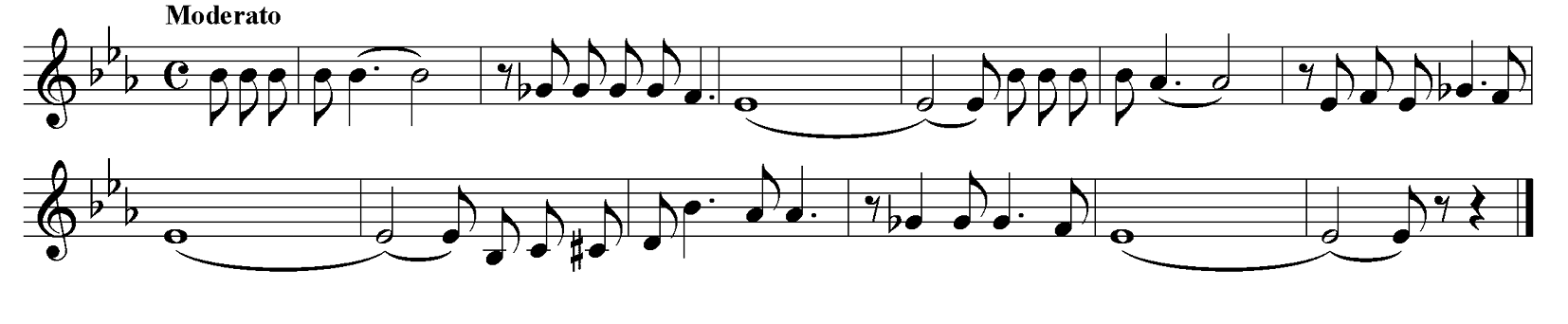

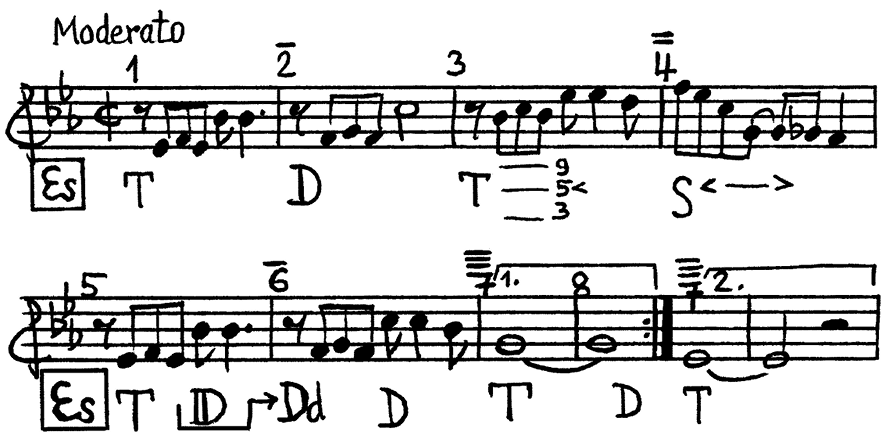

И в джазовой форме ямбическая структура распространена 8: Д. Раксин. «Лаура», в метрическом такте на 4/2 (обычное расхождение между графическими и метрическими тактами 9) (пример 1, схема 2).

Пример 1. Д. Раксин. «Laura»

Example 1. D. Raksin. “Laura”

[Схема 2. Д. Метрическая структура двух предложений песни Д. Раксина «Laura»10]

[Scheme 2. Metric structure of two sentences of “Laura” by D. Raksin]

Но если классико-романтическая форма строится на ямбизме как принципе (почти без исключений), то специфика джаза — в равноправии ямба и хорея. Если ямбическая структура не требует специального обоснования — оно известно в теории музыкальной форм, — то хореическая — требует, причем возникает необходимость согласования такого обоснования с теорией ямбической структуры, не допускающей хореической как основного принципа (см. [9]) 11.

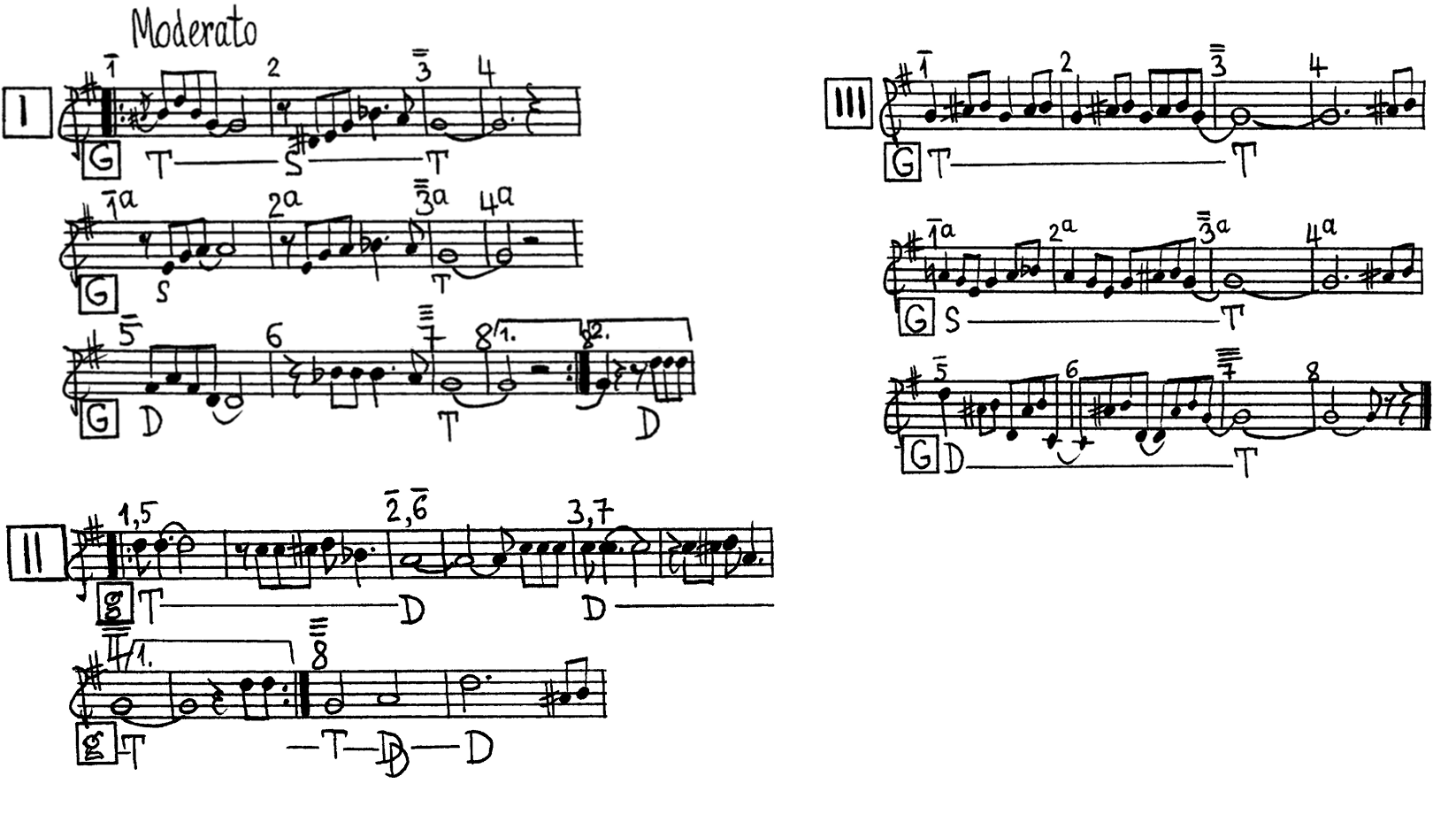

Механизм действия хореического принципа покажем на примере 2.

Пример 2. Ф. [T. Р.] Уоллер. «Ain’t Misbehavin’»

Example 2. F. [T. W.] Waller. “Ain’t Misbehavin’ ”

Факсимиле предоставлено Татьяной Кюрегян

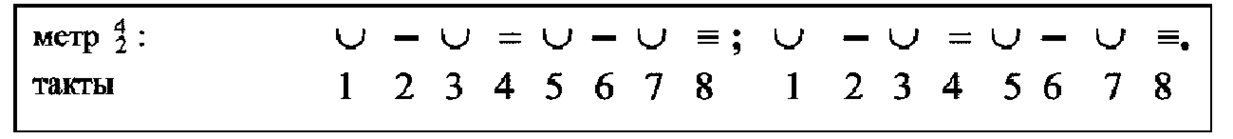

[Схема 3. Метрическая структура хореических двутактов в восьмитактовых предложениях]

[Scheme 3. Metrical structure of choreic two-measure units in eight-measure sentences]

Несомненно, тактовые мотивы говорят, что метрический такт — 𝄵, как записан.

Но окончание восьмитакта показывает, что тоника приходится не на 8-й, а на 7-й такт. Ввиду равномерности метра, лежащей в его природе, получается система акцентов в нечетных тактах.

Впрочем, хореический принцип проявляется только на уровне однотактовых мотивов (1-й — тяжелый, 2-й — легкий, и так далее), то есть внутри двутактовых фраз. Но уже фразы соотносятся между собой ямбически: 1-й двутакт легкий, 2-й — тяжелый. И так далее, на уровне четырехтактов господствует ямбизм. Схематически хореический восьмитакт устроен следующим образом (и по той же модели второй, и вместе 16-такт. — Т. К.) (схема 3).

3. Мотивная структура

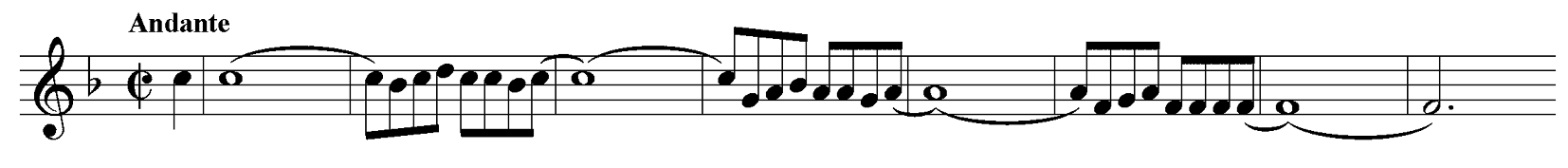

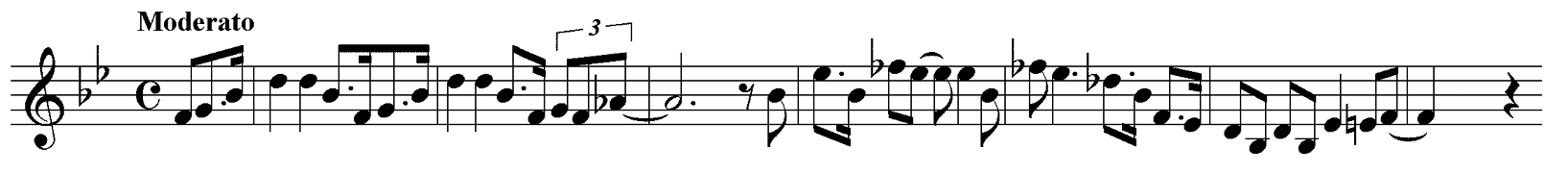

При ямбическом строении фраз (такты легкий — тяжелый) мотив, как обычно, равен такту, то есть имеет одну тяжелую долю. То же касается метра, где метрический такт равен двум графическим (написанным). Приведем исключительный образец записи, где метрический такт равен четырем графическим (примеры 3 и 4), и, для сравнения, аналогичную мотивную структуру, но записанный обычным способом [такт] 12.

Пример 3. Х. Тизол. «Caravan»

Example 3. J. Tizol. “Caravan”

Пример 4. Р. Роджерс. «Blue Moon»

Example 4. R. Rodgers. “Blue Moon”

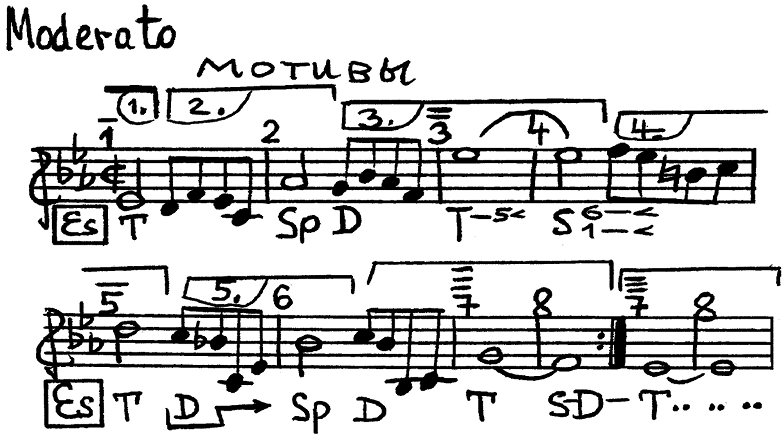

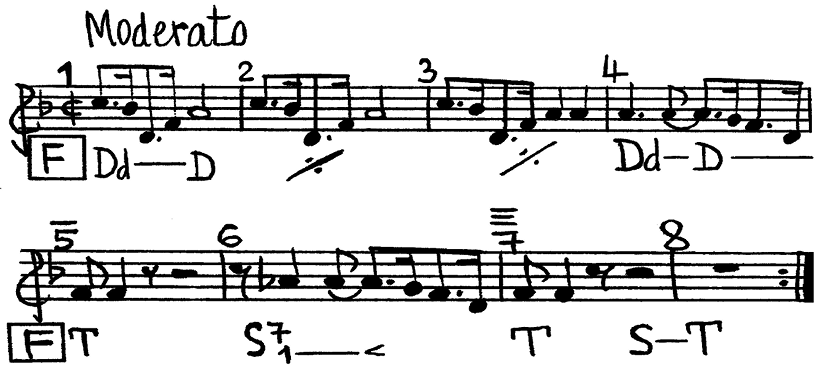

Как выглядит мотивная структура при несвойственной классике «хореичности»? (См. пример 5.)

Пример 5. Дж. Керн. «Smoke Gets In Your Eyes»

Example 5. J. Kern. “Smoke Gets in Your Eyes”

Факсимиле предоставлено Татьяной Кюрегян

В ямбическом метрическом четырехтакте — четыре мотива, а в хореическом — три (!) на четыре такта.

То же — в «Чайной розе» Ф. Уоллера 13, но иным способом: шесть мотивов в восьмитакте (пример 6).

Пример 6. Ф. [Т. Р.] Уоллер. «Honeysuckle Rose»

Example 6. F. [T. W.] Waller. “Honeysuckle Rose”

Факсимиле предоставлено Татьяной Кюрегян

У того же автора в восьмитакте — семь мотивов (см. пример 2).

Но главная сфера применения хореического метра — структура блюза, где хорей — принцип формы (хотя и не без исключений).

В первом 12-такте мотивы двутактовы 14, причем неравной длины; в последнем 12-такте, похожем на репризу первого, четырехтакт явно имеет три мотива (см. пример 7).

Пример 7. У. Хэнди. «St. Louis Blues» 17

Example 7. W. Handy. “St. Louis Blues”

Факсимиле предоставлено Татьяной Кюрегян

Все мотивы двутактовы (см. пример 8) 15.

Пример 8. У. Хенди.«Beale Street Blues»

Example 8. W. Handy. “Beale Street Blues”

Все мотивы однотактовы (см. пример 9).

Пример 9. М. Коффман. «Swingin’ Shepherd Blues»

Example 9. M. Koffman. “Swingin’ Shepherd Blues”

В жанре буги-вуги как инструментально-вариационном — не мотивы, а фигуры. Закон их — расположение по контурам такта (или тактовых частей), также по метризованным сменам гармонии.

4. Систематика основных форм джазовой музыки

Общеизвестны два типа джазовых форм:

-

- блюзовые и

- [простые] песенные.

С точки зрения общей теории форм все они, в том числе и блюзовые, относятся к песенным. Однако если все формы — песенные, то допустимо и терминологическое разделение их на эти два типа.

Каждый из них, в свою очередь, подразделяется на виды. Признак блюза — специфическая 12-тактовость. Если блюз — из 16 или из 8 тактов, то он практически совпадает с соответствующей песенной формой. Песенные же формы, в согласии с принципом «от двух до пяти» 16, группируются вокруг двух-трех метрических секций (восьмитактов), лишь очень редко ограничиваясь одним простым восьмитактом 4 + 4 (в метрических тактах). В пределах нормальной величины [находятся] также четыре метрических восьмитакта. С этими всеми количествами связано и наличие разновидностей простой песенной формы в джазе.

Общая систематика джазовых форм выглядит так:

А I. Блюзовые формы:

-

-

- 12-такт (хореическая форма),

- 16-такт, 32 такта,

- прочие, редкие виды.

-

II. Песенные формы:

-

-

- период (из двух предложений),

- простая песенная (с серединой и репризой),

- прочие песенные.

-

III. Составные формы (песенные):

-

-

- из двух тем,

- из трех и более тем.

-

В вокальном жанре эти формы могут составлять куплет, повторяемый с другим текстом. Возникает куплетная форма, стоящая особняком от приведенной классификации той или иной формы, так как говорит о повторении той или иной формы.

В инструментальной музыке место куплетной формы занимают вариации (часто называемые импровизацией), также представляющие собой (измененное) повторение темы в одной из названных форм. Вариации могут быть строгими (с сохранением формы темы при повторениях) и свободными (не сохраняющими формы темы).

Отсюда еще два аспекта формы — в ином плане, чем вышеуказанные.

Б 1. Куплетные формы:

-

-

- простые,

- развитые (с изменением формы при повторениях).

-

2. Вариационные формы:

-

-

- строгие,

- свободные.

-

3. Свободно-импровизационные (фантазии).

Более сложные формы отсутствуют, хотя встречаются в музыке серьезных жанров на материале джаза — у Стравинского, Равеля, Мийо, Шнитке, Денисова, Либермана, Шулера и других.

5. Блюзовые формы

Как сказано выше, основная 12-тактовая форма блюза представляет собой особого рода метрическую структуру — хореического типа. Несмотря на жанровую устойчивость, блюзовый двенадцатитакт обнаруживает зависимость от общемузыкального «стихового» восьмитакта (пример 10).

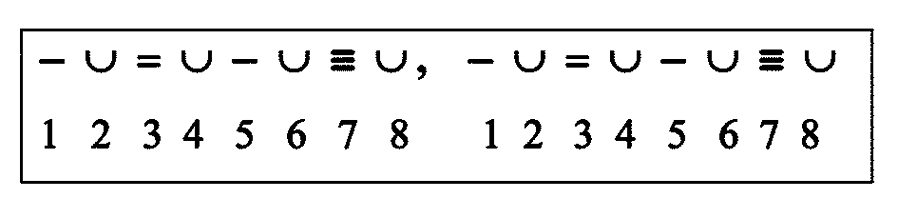

Метрические функции тактов блюза обнаруживают повторность первого четырехтакта во втором [как это возможно и в ямбической структуре] (схема 4).

[Схема 4. Метрическая структура блюзового 12-такта]

[Scheme 4. Metrical structure of twelve-measure blues]

[Схема 5. Функциональная нагрузка блюзового 12-такта]

[Scheme 5. Functional weight of twelve-measure blues]

Однако распределение метрического веса и, соответственно, мелодических заключений противоположно общемузыкальному ямбизму (схема 5).

(См. пример 10.)

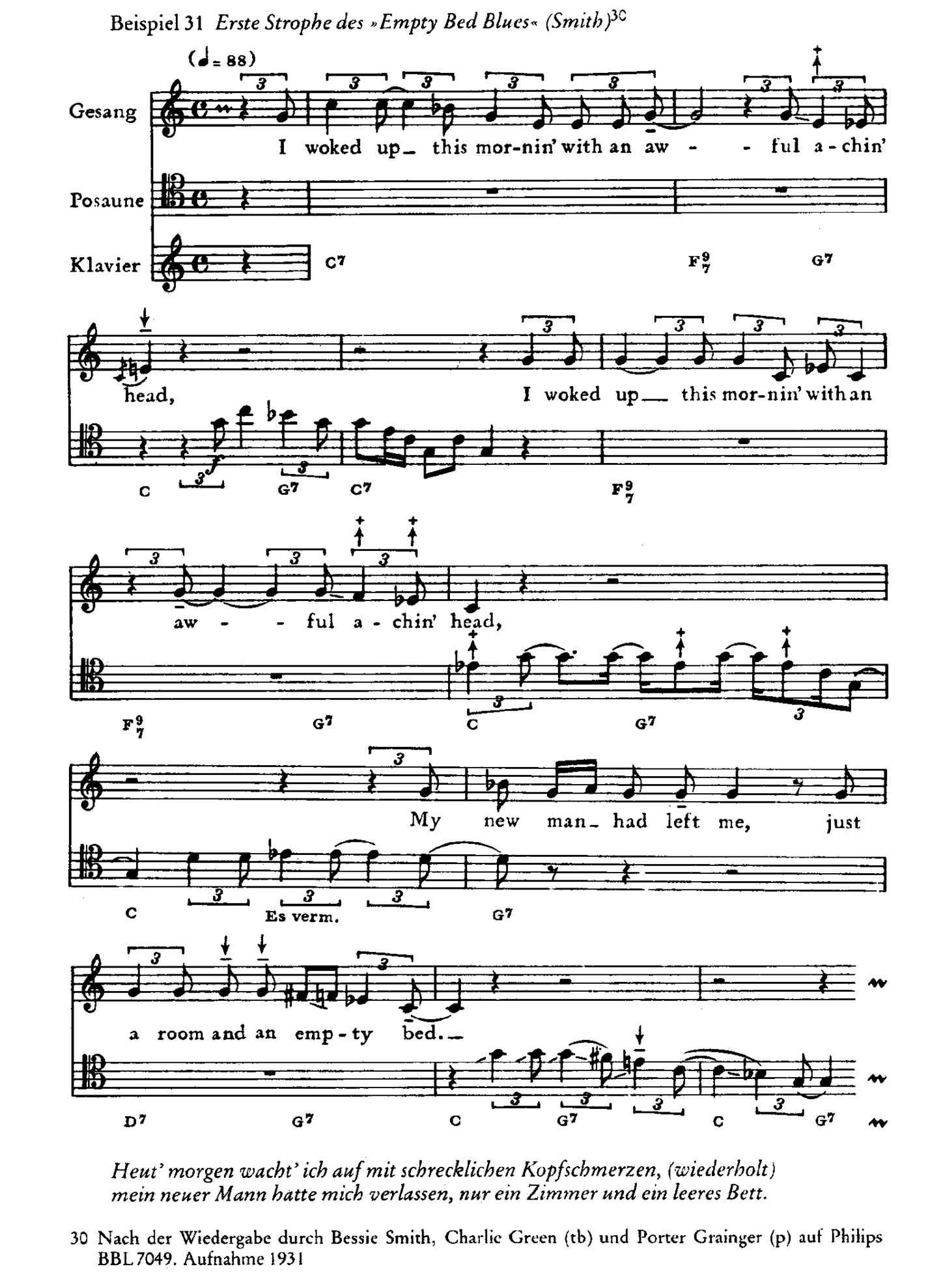

Пример 10. Б. Смит. «Empty Bed Blues» 18

Example 10. B. Smith. “Empty Bed Blues”

Фото: gallica.bnf.fr

Интересно, что повторность метрических тактов 1–4, придающая блюзу специфическую двенадцатитактовость, связана с повторением текста: первая строка исполняется дважды либо вторая (уже из трех) очень близка первой.

Текст песни «Empty Bed Blues»:

NB→ ||: I woked up this morni’ with an awful achin’ head. :||

My new man had left me, just a room and an empty bed.

Подстрочный перевод:

||: Сегодня утром я проснулась с ужасной головной болью. :||

Мой новый муж меня покинул, лишь комната и пустая постель.

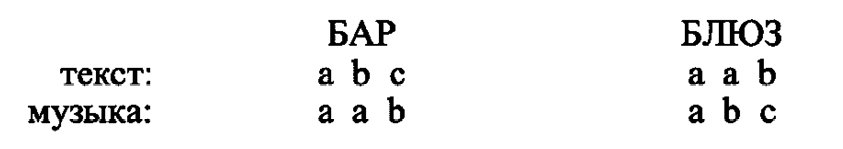

Специфическая повторность текста при изменении гармонии обратно-аналогична соотношению «изменяемый текст — неизменность музыки» в форме бар (схема 6).

[Схема 6. Текстомузыкальная структура в форме бар и в блюзе]

[Scheme 6. Textual and musical structure in the bar form and in blues]

Источник: Asriel A. Jazz: Analysen und Aspekte. Berlin: VEB Lied der Zeit, 1985 [17, 85].

«Обратное сходство» форм бар и блюза позволяет охарактеризовать типичное построение блюзовой формы как своего рода «антибар» 19.

На этом текст статьи обрывается 20.

Знакомство с публикуемым материалом Холопова не оставляет сомнений в его серьезнейшем подходе к этой сфере. Как в плане гармонии, так и формы он поднимает здесь важные и сложные вопросы музыкальной теории 21. И лишь слегка касается эстетических и социокультурных проблем, которые крайне волновали ученого. Чтобы обозначить этот ракурс в его размышлениях о «легкой» музыке, приведем ряд выдержек из других его текстов.

В композиционном и собственно «звучностном» плане Холопов обращал особое внимание на импровизационную природу джазовой музыки и связанную с этим «экмелическую ладовость», выходя отсюда, что влекло за собой также изучение специфики слушательского восприятия и вопросов ценности художественного явления.

«Джаз — искусство импровизационное. Вероятно, самая выразительная особенность джаза в ряду других явлений музыки состоит в невозможности записать вдохновенную и восхищающую слушателей звучащую ткань джазовой пьесы, хотя именно в джазе как изначально „модерном“ виде музыки больше, чем где-либо еще, применяется новейшая записывающая аппаратура. Причин здесь по крайней мере две: однократность существования пьесы при импровизационном роде искусства и нефиксируемость экмелической интонации. Вдохновенность и поражающая эффектность пьесы связана с выдающимся ее исполнением, и при повторении абсолютно точная копия уже не может воспроизвести безвозвратно протекший момент и потому не имеет смысла. Экмелика же при отсутствии соответствующей теории просто игнорируется, воспринимаемая опять-таки как какие-то частности искусства исполнителя (чем они в самом деле и являются) и, следовательно, как будто и не относящиеся к пьесе-композиции; каждый же исполнитель делает это по-своему, и таким образом экмелика в осмыслении джазовой пьесы, отождествляемой с ее нотным текстом, полностью игнорируется.

Между тем экмелика как отклонение от ноты — не просто свойство текста джазовой пьесы (пусть и не поддающееся записи), но и важнейшая часть ее интонации в точнейшем смысле этого слова. Потому что „академическое исполнение“, то есть просто игра написанных нот еще не дает настоящего джаза. Без экмелики нет джаза. То есть без тех бесконечных вибрато, глиссандо, „оттяжек“, „подъездов“, околонотного „воя“ (как раз хватающего за душу), нетемперированных „блюзовых нот“ — или их имитации на хорошо темперированном клавишном инструменте, рояле (не реагирующем, казалось бы, на подобные импульсы) — нет живой близкой интонации джазовой музыки» [12, 148–149].

«Блюзовые ноты обладают поразительной ладовой выразительностью. Специфика этого чисто модального явления и состоит в его инородности по отношению к диатонике и хроматике европейского типа. При их восприятии наше сознание переключается в какие-то неведомые и, очевидно, вовсе не чуждые нам области, несмотря на полное отсутствие слухового воспитания в отношении экмелики. Мы слышим экмелику блюзовых нот так, как будто на мгновение прерывается нить нашего бессознательного отсчета рациональных тональных чисел „квинта вверх“, „назад“, „две квинты вверх“ и так далее, и мы погружаемся в совершенно иной мир иррациональных чисел. Если выражаться на языке эмпирической теории, то модальность дискретно-ступенная сменяется модальностью индискретно-мелизматической, в чем и заключен источник совершенно особого ладового ощущения» [12, 152–153].

Неотшлифованность музыкальной ткани, естественная для импровизационного потока и не столь заметная при отсутствии прямых повторов, воспринимается, признает строгий учитель гармонии Холопов, иначе, чем в законченном произведении.

«Конечно, мы сразу найдем [в зафиксированных импровизациях] композиционные недостатки — пустые звучания, неприятные октавные удвоения, слабость развития. Но ведь импровизационное изложение рассчитано на однократность использования и, вероятно, находится в противоречии с самим принципом тщательной проверки и выверения композиции. Импровизация предполагает, что играемое будет исполняться при повторении уже не так, как в состоявшемся исполнении. Импровизация есть текущий поток все новых вариаций. А при однократности исполнения некоторые, казалось бы, бесспорные недостатки могут вообще не восприниматься, не быть слышимыми» [12, 283].

«Ценность [джазовой импровизации] — в воспроизведении одного (безвозвратно ушедшего в прошлое) мгновения жизни непрестанно развивающегося во времени музыкального существа, ценность — в вертикальном срезе текущего во времени процесса музыкальной жизнедеятельности. <…> По существу, сомнительно (как и в народном искусстве), чтобы играемую музыку следовало называть произведением (во всяком случае в европейском смысле opus perfectum et absolutum). Это не опус, произведение, а развертываемое в течение моментов данного времени (здесь и теперь) музыкальное действо, полнота ценности которого существует лишь в горячие минуты его переживания, а после остывания его неодушевленный костяк-носитель — нотный текст — уже не в состоянии передать главное в этом действе, его живой пульс» [12, 282–283].

При всей правомерности развлекательного в жизни и искусстве («Не играть же на свадьбе “Kunst der Fuge”», — любил цитировать И. В. Способина Холопов), недопустимо по значимости приравнивать к «высокому» искусству «легкую» музыку, печать которой, по Холопову, в джазе неизгладима.

«Как и другие виды развлекательного искусства, джаз черпает эмоциональную силу, затрагивая темы, которые сами по себе волнуют людей. Излюбленная тема искусства джаза — любовь. Есть своя закономерность в том, что популярные массовые жанры разрабатывают те эмоциональные сферы, которые были подлинным художественным завоеванием передового искусства прошлой эпохи. Подобно тому как среднеобывательский вкус имеет теперь своим центром приятно-романтическую музыку — Шопена, Шумана, Шуберта, Чайковского, — отвергая музыку XX века, нарушающую некий душевный комфорт, так и джазовая ходовая тематика — примитизированная романтическая образность. Если он ее любит, а она его нет — плохо; если она его любит, а он ее нет, то тоже плохо; а вот если он ее любит и она его любит, тогда хорошо, это радость жизни. Притом даже не так важен смысл или сюжет песни, как повторяющиеся определенные слова-образы-интонации, мягко и приятно надавливающие на центры наслаждения и приводящие к гипнотизирующей душевной приятности, что и требовалось от этого способа наполнения времени.

Современный молодежный фольклор выразил содержание и интонационный смысл джазовой музыки предметно, точно до бездумности: „Джаз — это музыка, под которую приятно целоваться“. Интонационность XX века провела резкую грань в эмоциональном подтексте романтической темы. Прежде всего это снижение самого образа, что-нибудь вроде: „Я гляжу ей вслед — ничего в ней нет“.

Интонационность джаза выражает специфическое для некоторых сторон искусства XX века психологическое опрощение. Человеческая личность более не мыслится окруженной нимбом неприкосновенности, не допускающим прямого беспреградного чувственного контакта-вторжения другой личности. Отсюда чувственная бесцеремонность джазовой интонации, словно ничего не знающая о преградах между людьми и создающая наивное ощущение психологической близости людей друг другу. Но эта беспреградная близость предполагает не общность стремления к высшему, к идеалу, а человеческую, слишком человеческую, непосредственно эмоциональную, ничем не осложненную близость просто людей как людей. Социальная функция джазовой интонации в этом аспекте состоит в том, чтобы быть эмоциональным катализатором непосредственно-жизненных процессов, тех, что старомодный царь Берендей чопорно называет „сердечные дела“. Руша всякие перегородки, возведенные людьми друг перед другом, джазовая интонация отбрасывает как мешающий вздор всякие общественные обряды и церемонии: “I want a little girl” 22. <...>

Характерная джазовая интонация плохо передается языком добрых старых трезвучий и диатонических аккордов. Они не дают того эффекта чувственной непосредственности, когда буквально „декабрь кажется маем“ и человек, словно от легкого вина, раскомплексовывается, приобретает с поразительной легкостью свою естественную психологическую форму, как она ему самому представляется» [12, 147–148].

Размышляя о специфике «легкой» музыки в более широком онтологическом плане, Холопов хоть и воздерживается от «прямолинейной параллели», но допускает утверждение:

«<…> оппозиция М[узыка] Р[азвлекательная] — М[узыка] С[ерьезная] отражает различения и противоборство двух природ человеческого существа, телесной и духовной. Вся предыдущая история человечества может быть уложена в рамки этой проблемы» 23.

В новейшее время это противостояние, с тревогой констатирует Холопов, резко обострилось.

«Музыкальная субкультура (или субмузыкальная культура) поп-, рок- и прочей развлекательной музыки в виде бесконечных „групп“ и „ансамблей“ благодаря проникновению в средства массовой информации вдруг выросла в своем значении, обросла идейной весомостью, вовсе не свойственной ей по природе. Во весь рост стала видна одна из главнейших идейных проблем искусства и духовной жизни XX века — оппозиция духовно высокого и примитивного» 24.

«Уже джазовая музыка в своих лучших образцах обладала удивительным психологическим действием. Она словно растворяла и снимала с человека какие-то путы, освободившись от которых, человек внезапно чувствовал снятие всех своих напряжений. Это погружало его в состояние наркотической эйфории, из которого уже не хочется выходить назад в будничную реальность. По типу эмоции это сходно с эротическим возбуждением. В романе Хулио Кортасара „Игра в классики“ [1963] мы находим на эту тему пассаж, описывающий игру Армстронга: „<...> прорыв трубы — желтый фаллос, прорывающий воздух почти с физическим ощущением удовольствия, и в конце — три нисходящих звука, гипнотизирующих звука чистого золота, и совершеннейшая пауза, в которой весь свинг мира трепетал целое непереносимое мгновение, и следом — вершина наслаждения, точно извержение семени, точно ракета, пущенная в жаждущую любви ночь <...>“ [6, 27]. Потребление такого духовного наркотика погружает человека в счастливое переживание; неудивительно, что в ответе на вопрос анкеты он поставит из всех искусств музыку на первое место. Современный рок, особенно „металлический“, с его грубой и резкой манерой звука, экмелической интонацией, представляется тоже каким-то освобождением от жизненных пут и запретов, от школьного „типичного представителя“ и скучных предостережений мамы. Эротика тут в наше время меньше проблема, с этим теперь проще, и разрывающий барабанные перепонки „ряв“ (как сказал бы Хлебников) или звериный рык механически бурлящего „металла“ повергает в ощущение „мужской“ грубой силы, свежести „простого, как мычанье“, нередактированного слова новой песни, даже „протеста“ — за стеклом (если вспомнить слова известного романа Робера Мерля о молодежной „революции“ 1968 года [7]).

Вообще, в МР, по-видимому, всегда решаются уже решенные проблемы. Как песни МР столетней давности и классическая оперетта пережевывают идею романтической любви, так и рок-протестанты нашего времени с „урбанистическим“ антиромантизмом что-то повторяют из футуристической поэзии начала века, „зверя в человеке“, „скифства“ и примитивов псевдо-„язычества“. Существенно, однако, что это уже не авангардное острие „треугольника“ (пользуясь образом Василия Кандинского), а массовое искусство, ширпотреб! Беда его, а благодаря массовости МР и общества в целом, в тиражировании стандарта, упрощенчества, вульгарности, переходящей от исполнителей к публике, обществу. Опасность — в общественной порче» 25.

«По сравнению с противоположностью (то есть музыкой „серьезной“. — Т. К.), обнаруживается, что в МР начисто элиминированы некоторые движения души, такие как, например, благоговение, сияние чистоты, тихий восторг, чувства возвышенной красоты и тому подобные. Их доля в душевной жизни в целом может быть и незначительной по удельному весу, но отсутствие возвышенных эстетических чувств изменяет всю структуру духовного мира человека» 26.

Уже по приведенным фрагментам понятно, какие нелегкие проблемы поднимает ученый в связи с «легкой» музыкой, видя пути их решения не только в культурном просвещении общества, не только в усилиях композиторов «третьего направления», пытающихся заполнить провал между музыкой «серьезной» и развлекательной. Необходим социально ориентированный и государством поддержанный «третий путь», убежден Холопов:

«<…> выработка такого образа жизни, который открыл бы массовому слушателю необходимость и дал бы место в жизненном распорядке для высоких форм духовной жизни <…>» 27.

Список источников

- Magistro Georgio Septuaginta. К 70-летию Юрия Николаевича Холопова / ред.-сост. В. С. Ценова. М. : Композитор, 2002. 156 с.

- Бриль И. М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано. Учебное пособие / ред. Ю. Н. Холопова. 2-е изд., исправленное. М. : Советский композитор, 1982. 112 с.

- Ильясова Р. Где играли и слушали джаз: от похорон до филармонии // ИА «Диалог». 2019. 08 марта. URL: https://topdialog.ru/2019/03/08/gde-igrali-i-slushali-dzhaz-ot-pohoron-do-filarmonii (дата обращения: 25.01.2025).

- Квятковский А. П. Поэтический словарь. М. : Советская энциклопедия, 1966. 375 с.

- Козырев Ю. П. Функциональная гармония. Часть I / предисл. Ю. Н. Холопова. М. : Контур, 1997. 47 с.

- Кортасар Х. Игра в классики / пер. с исп. Л. П. Синявской. СПб. : Амфора, 2004. 606 с.

- Мерль Р. За стеклом / пер. с франц. Л. Зониной. М. : Прогресс, 1972. 366 с.

- Переводы текстов песен в исполнении Б. Смит // Лингво-лаборатория «Амальгама». URL: https://amalgama-lab.com/songs/b/bessie_smith (дата обращения: 25.01.2025).

- Риман Г. Систематическое учение о модуляции как основа учения о музыкальных формах / пер. с нем. Ю. Энгеля. М. : П. Юргенсон, 1898. 243 с.

- Сарджент У. Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика / пер. с англ. М. Н. Рудковской, В. А. Ерохина. М. : Музыка, 1987. 296 с.

- Холопов Ю. Н. Введение в музыкальную форму / ред. Т. С. Кюрегян, В. С. Ценова. М. : Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2006. 432 с.

- Холопов Ю. Н. Гармония. Практический курс. В 2 частях / ред. В. С. Ценова. Ч. II: Гармония XX века. М. : Композитор, 2005. 624 с.

- Холопов Ю. Н. Задания по гармонии. Учебное пособие для студентов композиторских отделений муз. вузов. М. : Музыка, 1983. 287 с.

- Холопов Ю. Н. Метрическая структура периода и песенных форм // Проблемы музыкального ритма / сост. В. Н. Холопова. М. : Музыка, 1978. С. 105–163.

- Холопов Ю. Н. Музыки Р — Т — С. Естетически аспекти // Музикални хоризонти. 1990. № 5. С. 1–12.

- Asriel A. Jazz: Analysen und Aspekte. Berlin : Lied der Zeit, 1966. 287 S.

- Asriel A. Jazz: Analysen und Aspekte. Berlin : VEB Lied der Zeit, 1985. 435 S.

- Johnson J. C. Empty Bed Blues // Лингво-лаборатория «Амальгама». URL: https://amalgama-lab.com/songs/b/bessie_smith/empty_bed_blues.html (дата обращения: 25.01.2025).

Комментировать