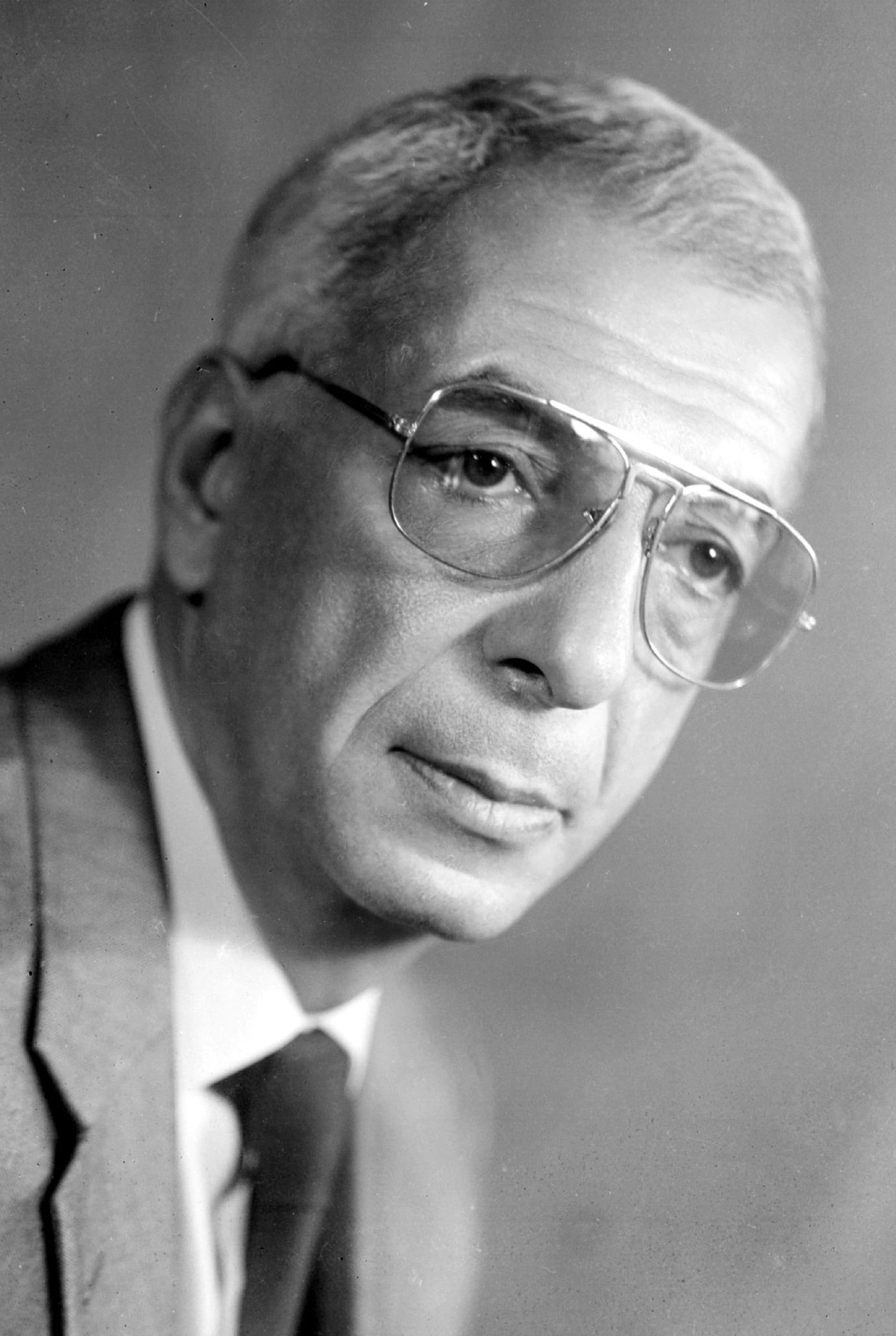

Микаэл Таривердиев крупным планом. К 90-летию со дня рождения

Микаэл Таривердиев крупным планом. К 90-летию со дня рождения

В мае 1982 года на очередной вечер в Ростовском молодежном музыкальном клубе был приглашен Микаэл Леонович Таривердиев. Клубу к тому времени исполнилось пять лет, и он уже обрел немалую популярность в стране. О нем писал журнал «Советская музыка» [1], о его деятельности говорилось в материалах навстречу Четвертому съезду Союза композиторов РСФСР и на самом съезде [4]; в его заседаниях принимали участие известные советские композиторы и исполнители: Сергей Слонимский, Борис Тищенко, Валерий Гаврилин, Эдисон Денисов, Григорий Фрид, Сергей Яковенко, Дмитрий Башкиров, Игорь Ойстрах, Алексей Любимов…1 Майский клубный вечер назывался «Антимиры Андрея Вознесенского» и был посвящен музыкальному претворению его поэзии. Таривердиев обращался к поэзии Вознесенского в своих песнях, недавно завершил вокальный цикл на стихи поэта «Запомни этот мир», который исполнила прекрасная камерная певица, постоянный и любимый композитором интерпретатор его вокальной музыки, солистка Ростовской филармонии Елена Комарова. Таким образом тема вечера, исполнительница, да и сама обстановка клуба, дающая возможность прямого разговора с аудиторией (а Таривердиев любил и умел это делать блестяще), — все сошлось и располагало к приезду композитора.

Вечер прошел на ура. Зал был забит до отказа, в нем царила атмосфера живого, доверительного общения. Композитор много, охотно говорил и достаточно откровенно вел беседу. Он рассказывал о себе, о современной поэзии и музыке, о своей работе над стихами Вознесенского; был обаятелен, элегантен, абсолютно свободен в диалоге со слушателями; отвечал на многочисленные, подчас достаточно острые вопросы; садился к роялю, пел и аккомпанировал исполнителям. А после вечера было организовано, как принято, небольшое застолье. На нем как-то спонтанно, в жанре тоста я поделился своими впечатлениями, растрогался и сделал композитору смелое предложение создать о нем развернутую монографию. К моей радости, он, не задумываясь, тут же его принял.

Фото: culture.ru

Предложение родилось неожиданно, но вместе с тем оно было по-своему выношенным. Мое увлечение творчеством Микаэла Таривердиева началось задолго до описанных событий и относится к началу 1960-х годов. Тогда вышел на экраны один из первых фильмов с его музыкой — «Человек идет за солнцем» — необычная, удивительно проникновенная и поэтичная лента о мире детских фантазий, снятая Михаилом Каликом, а позже снова снятая, но уже с проката, ввиду отъезда режиссера в Израиль. Я тогда учился в Свердловском музыкальном училище, и мне врезалась в память песня из этого фильма. Я никогда ничего подобного не слышал. Она была необыкновенная, какая-то фантастичная. В ней были странные слова, как потом я узнал, принадлежавшие Семёну Кирсанову: «У тебя такие глаза, будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин. По ночам из шоссе в шоссе пролетают машины, шумя двумя парами фар. У тебя двойные глаза, их хватило б на два лица, и сияет весь океан от помноженных на два глаз…». Не менее странными были и мелодия этой песни — монотонная речитация, подобная заклинанию, и ее сопровождение в виде расплывающихся диссонирующих гармоний фортепиано и пульсирующих, как сердце, ударов ритм-группы. В титрах значилось имя композитора: Микаэл Таривердиев, — которое мне ни о чем не говорило, но все вместе взятое производило какое-то неотразимо завораживающее впечатление.

Вскоре мне снова встретилось это имя. В Свердловск на гастроли приехала величайшая, на мой взгляд, певица ХХ века — Зара Долуханова. Я чудом пробился на ее концерт. На сцену вышла королева — красавица, тоненькая, хрупкая, как сейчас помню, в ярко-красном платье… Всю программу — романсы Чайковского, Рахманинова — она пела божественно, а в заключение исполнила цикл Таривердиева на стихи Беллы Ахмадулиной. Я был потрясен и циклом, и исполнением — в них было столько искренней непосредственности, тончайшей грациозности в передаче сменяющих друг друга настроений: влюбленности, боли, горькой ироничности... После концерта я побежал за кулисы. Зара Александровна на удивление радушно меня приняла, разделила мои восторги по поводу цикла и даже доверила мне на сутки его ноты, которые я всю ночь переписывал. Это был 1963 год — и первое сочинение Микаэла Леоновича, которое я изучил вдоль и поперек… за двадцать лет до написания монографии о композиторе.

Работа над книгой шла легко. Таривердиев предоставил мне все условия для глубокого и обстоятельного знакомства с его музыкой, для вхождения в его творческую мастерскую. Причем не только в переносном, но и в буквальном смысле. У него была своя мастерская — двухкомнатная квартира на улице Горького, недалеко от Белорусского вокзала, где хранились все ноты, записи, статьи, рецензии, любовно собранные и систематизированные матерью композитора, Сато Григорьевной. Когда я приезжал в Москву, мне вручались ключи от этой мастерской, и я мог там жить неограниченно долго. Все нужные материалы — документы, ноты, записи — были под рукой, их не надо было собирать по крупицам.

Не допуская (я думаю, в силу природной деликатности и такта) ни малейшего вмешательства в процесс рождения текста монографии и даже не проявляя вполне естественного любопытства по поводу того, как продвигается работа, композитор оказывал мне всю необходимую помощь: снабжал адресами, телефонами, «паролями» для контактов и встреч с нужными мне людьми. Вернее, пароль был всегда один: «Микаэл Таривердиев». Он открывал все двери. Когда писалась глава о киномузыке, мне нужно было просмотреть десятки кинолент, в том числе старых, давно хранившихся в архивах. Сегодня это сделать значительно проще: достаточно зайти в интернет. В начале 1980-х такой возможности не было. Таривердиев, будучи своим человеком в мире кинематографа, договаривался с архивом Госкино, с кинопрокатом, с администрацией Дома кино; для меня специально привозились фильмы, вызывался киномеханик, и мне одному в пустом просмотровом зале крутили одну за другой ленты с его музыкой. Я имел доступ на «Мосфильм» и Киностудию имени М. Горького; мог встречаться и обстоятельно беседовать с режиссерами, с которыми работал композитор, — Эльдаром Рязановым, Татьяной Лиозновой, Александром Прошкиным, Виктором Титовым; узнавать массу фактов и подробностей о рождении культовых советских фильмов и сериалов, таких как «Ирония судьбы», «Семнадцать мгновений весна», «Ольга Сергеевна»...

Разумеется, мне было необходимо непосредственное общение с композитором, но редкостная популярность делала его почти неуловимым. Таривердиев был, что говорится, нарасхват. Его знали во всех уголках страны: он часто гастролировал с концертами, неизменно собирая полные залы. Он был желанным гостем многих телепрограмм. Я уже не говорю о его постоянной занятости в кино: он пропадал на киностудиях, участвовал в записях музыки к фильмам, выезжал на съемки. Будучи активно действующим секретарем Союза композиторов РСФСР, Таривердиев представлял его на выездных секретариатах, на различных акциях, пленумах, проходивших в разных городах. Нередко Таривердиеву приходилось разруливать конфликты, возникающие в тех или иных композиторских организациях, что он делал с исключительной корректностью и изяществом.

И тем не менее мне удавалось находить возможности для прямых контактов с ним и для наблюдений за моим героем. Причем наблюдал я его в разных ситуациях и, не скрою, получал от этого самодостаточное эстетическое удовольствие. Он был удивительно красив во всем: аристократичен и галантен в манерах, обходителен и приветлив в общении, изысканно импозантен в одежде. Я всегда любовался тем, как безукоризненно, по последней моде и при этом не вычурно, не кричаще он одевался. Я нередко бывал у Таривердиева дома и каждый раз восхищался тем идеальным порядком, который в нем царил и который так не свойствен людям творческого труда. Не случайно же вошло в обиход словосочетание «творческий беспорядок». В его квартире на улице Усиевича таковой напрочь отсутствовал. Все было с каким-то изыском расставлено по своим местам и производило впечатление ухоженности, нарядности и уюта.

Я наблюдал его за бильярдным столом, и даже шары в лузу он забивал с потрясающим изяществом и элегантностью. Мне доводилось видеть фотоработы Таривердиева. Он был фотографом высокого класса, а точнее, художником, настоящим мастером. Его цветные и черно-белые снимки, сделанные в разных уголках земного шара, — это произведения фотоискусства, отмеченные богатством изобразительного языка и отражающие индивидуально-творческое ви́дение им окружающего мира. А как он, разрезая волны, со страстью и спортивным азартом катался на виндсерфе в своем роскошном (мне так казалось) специальном костюме на виду у восторженной публики, собравшейся на пляже сухумского Дома творчества композиторов «Лилэ»! Я помню, кстати, с какой теплотой, если не сказать обожанием, к Микаэлу Леоновичу там все относились — от директора до охранника. Он вообще был открыт и прост в общении, жил широко, наотмашь и производил впечатление абсолютного оптимиста, типичного экстраверта. И все же…

Все же я не могу сказать, что познал его за время наших относительно частых контактов. Что-то потаенное Таривердиев хранил глубоко в себе, какую-то боль и ранимость (мне известно, что в его жизни было немало драматических ситуаций), но он открывал их, наверное, только самым близким людям и еще своей музыке. Не случайно в его сочинениях лирика — главная составляющая стиля — имеет такой пронзительно щемящий оттенок, и в ней постоянно слышится обостренно-ностальгическая нота. «Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по прошлому ностальгию — ностальгию по настоящему». Эти строки Андрея Вознесенского из вокального цикла Таривердиева «Запомни этот мир» звучали для композитора очень личностно, почти автобиографически.

Впрочем, ностальгия по прошлому тоже была свойственна Микаэлу Леоновичу. Я слышал ее в рассказах композитора о далеком тбилисском детстве и юности, и мне врезались в память его воспоминания о первых художественных впечатлениях. Показательно, что все они имели ярко выраженную романтическую окраску. Например, сюжет о тетке будущего композитора Маргарите, которая училась на вокальном факультете Тбилисской консерватории и признавала лишь одного композитора —Шуберта, хотела петь только его сочинения, из-за чего у нее были постоянные конфликты с педагогом. Песни Шуберта стали первой музыкой, которую осознанно воспринял Мика Таривердиев и которая осталась с ним на всю последующую жизнь. И когда мы говорим о вокальной музыке композитора и о той по-шубертовски щемящей романтической ноте, которая в ней звучит, то невольно протягиваем нить, связывающую творчество зрелого мастера с впечатлениями детства.

Или другой сюжет — о посещении Тбилисской оперы. Таривердиев помнил его во всех подробностях, рассказывал о нем с такой живостью и трогательной непосредственностью, как будто все события происходили совсем недавно, а я был их очевидцем. Микаэл тогда впервые в жизни услышал оперы — сначала «Травиату», потом «Евгения Онегина» — и был захвачен красотой музыки, но еще больше поэтическим сюжетом. Наделенный обостренной впечатлительностью, он по-детски, наивно, но в то же время сильно и горячо воспринимал происходящее на сцене. Это было первое чуткое и ранящее прикосновение к сложным, взрослым нравственным проблемам, первая боль не за себя: ну почему эти два прекрасных, добрых человека (Онегин и Ленский) не могут разойтись полюбовно, почему они должны стрелять друг в друга? А ко всему еще примешивался страх — «неужели все это кончится?» Микаэл заставлял родителей вновь и вновь вести его в театр, слушал любимые оперы второй, третий, четвертый раз с неослабевающим наслаждением, хоть знал их уже наизусть, и только последний акт был всегда невыносимо тяжелым — ведь скоро всему конец. «И как ни уговаривала меня мама, — завершал свой рассказ Таривердиев, — что это театр, вымысел, что на сцене играют актеры, я не мог в это поверить. Нет, это была настоящая жизнь, и я жил ею»2.

Искусство и реальность цепко переплелись в сознании Микаэла. Такой же реальностью, оставившей след на всю жизнь, стал для него фильм «Чапаев». Особенно потряс эпизод гибели легендарного командира: вот он плывет раненый, с трудом загребая воду одной рукой, скрыться некуда, а по водной глади бегут фонтанчики от пулеметной очереди. «Было страшно, хотелось кричать, броситься на белого пулеметчика, — рассказывал композитор. — Я воспринял эту сцену как живую трагедию, произошедшую у меня на глазах, и пережил ее так сильно и остро, что в течение двух недель пролежал в постели с высокой температурой, в тяжелом, полубредовом состоянии, а мать вынуждена была на время прекратить посещения кино».

Когда композитор делился со мной этими воспоминаниями, я думал вот о чем: не так уж часто художнику удается сохранить в себе комплекс ощущений, с которыми он некогда входил в жизнь. Таривердиев был наделен этим даром сполна. В нем при более пристальном взгляде угадывался вдохновенный юноша, впечатлительный, легкоранимый, искренний и открытый, влюбленный в жизнь, сохранивший верность далекой юности, ее романтическим идеалам. Именно там, в стране детства и юности берут свое начало многие зрелые сочинения композитора.

Вот только один пример — созданный в 1970-е годы вокальный цикл на стихи Михаила Светлова, множеством тонких нитей связанный с впечатлениями детства. Можно проследить, как прочерчивалась в жизни и творчестве композитора эта связь времен. Его раннее увлечение поэзией началось именно со стихов Светлова. «Я не знал тогда ничего о поэте, да это было и не важно, — рассказывал Таривердиев. — Я вдохновенно декламировал: “Гренада, Гренада, Гренада моя”, — и понимал главное в этом стихотворении: в истории о хлопце, оставившем родную хату и отправившемся воевать в далекую Испанию, “чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать”, мне слышалась героика революции, романтика борьбы. И это тоже была жизнь». Светловская «Гренада» перекликалась в сознании Микаэла с рассказами родителей. Юность его отца, Леона Навасардовича, прошла в огнях революции и Гражданской войны. Мать, Сато Григорьевна Акопова, родом из богатой тифлисской семьи, оставила дом и ушла учительствовать в глухую деревню, была арестована царской охранкой за революционную пропаганду. О матери Таривердиев всегда рассказывал с особой нежностью. «Всему, что было во мне хорошего, — говорил он, — я научился у моей матери. А все плохое — это то, чему я не смог у нее научиться». Оба они, отец и мать, прошли в юные годы через нелегкие испытания, ссылки и тюрьмы. Позже, когда отец был арестован уже как враг народа, а мать с сыном вынуждены были прятаться по знакомым, они, разумеется, многое переоценили. Но для Мики их юность осталась в памяти овеянной героикой.

В 1950-е годы, когда Таривердиев уже жил в Москве, ему посчастливилось лично познакомиться с автором «Гренады». Светлов, по воспоминаниям знавших его современников, обладал веселой мудростью, изяществом и тонкостью ума, неиссякаемым юмором, а знаменитые светловские шутки, как фольклор, передавались из уст в уста по Москве3. Все эти качества в сочетании с удивительной простотой в общении, приветливостью и деликатностью привлекали к нему молодежь. Вполне понятная увлеченность Таривердиева Светловым-человеком на время даже заслонила для композитора его поэзию. 28 сентября 1964 года Михаила Аркадьевича не стало. Все, кто был с ним знаком, переживали кончину поэта как тяжелую потерю, как утрату родного и близкого человека. Андрей Вознесенский писал тогда: «Да, конечно, остаются стихи и песни, монументы остаются, но невосстановима потеря человека этого. “Миша”, — так называли его все. Он весь как-то духовен был, антителесен, будто это душа усмехалась и курила, сидела с нами, печалилась, была внимательна... И что писать слова? Человека не стало, души. Это невосстановимо» [2].

Смерть Светлова отозвалась у Таривердиева острой болью. Тогда-то и возникло желание написать цикл на стихи поэта. Они поразили композитора похожестью на своего автора, пронзительной чистотой, простотой, негромкой интонацией, — именно так говорил Светлов при жизни. И еще — сразу же роем всплыли воспоминания о далеких годах детства, о первом соприкосновении со светловской поэзией, о «мечтателе-хохле», распевающем «Гренаду», о родителях-комсомольцах 1920-х годов. Так постепенно складывался цикл, законченный лишь в 1976-м, — лирический, взволнованный и немного грустный музыкальный рассказ, окрашенный в ностальгически-задушевные тона, о далекой гренадской волости. Рассказ, рожденный, по словам автора, «самым человеческим желанием — возвратить образы прошлого, не дать им исчезнуть окончательно, соединить их с настоящим».

Ко временам далекой юности относится и интерес композитора к балету, желание создать полнометражное произведение в этом жанре. Первое соприкосновение Таривердиева с балетом произошло в 1946 году, когда на сцене Тбилисского театра оперы и балета педагогом хореографического училища Георгием Геловани были поставлены два одноактных балета 15-летнего композитора: «На берегу» и «Допрос». Геловани, познакомившись с Таривердиевым, был покорен его тонкой музыкальностью, великолепной памятью. Однажды услышав по радио симфоническую поэму Чайковского «Франческа да Римини», Микаэл тут же по памяти сыграл ее на рояле. Заинтересовавшись юным талантливым музыкантом, хореограф и предложил ему написать два небольших балета для отчетного экзамена в училище. Они были поставлены силами учащихся хореографического училища и шли на сцене Тбилисского театра с успехом каждое воскресенье в течение двух сезонов. Композитор хорошо помнил ощущения тех лет: все происходящее он воспринимал как что-то фантастическое, наполненное восторгом и полетом души.

Мечта о балетном спектакле долгие годы жила в нем. В конце 1984 года Таривердиев познакомил меня с клавиром незавершенного балета «Девушка и смерть» по мотивам сказки Максима Горького, который был вчерне готов. Существовали и наметки его оркестровки. Сочинение даже в таком виде произвело на меня сильное и глубокое впечатление. К этому времени книга о композиторе уже была сдана в издательство «Советский композитор» и ждала набора, но я успел вдогонку добавить одну страницу и завершить монографию предварительными соображениями о новом сочинении. Позволю себе их процитировать.

«Композитор находится в кругу привычных тем, образов, выразительных приемов. Романтическая сказка, воспевающая прекрасные, сильные чувства, всепобеждающую силу любви, лирический тип конфликта, вдохновенная, широко льющаяся музыка балетных Adagio, богатая разнообразными оттенками и психологическими поворотами, поэтизированная жанровость, мелодическая пластичность, так необходимая в условиях данного жанра, яркие театральные контрасты, привнесение “классицизмов”, апеллирующих к поэтике старинных танцев, балетной музыке XVIII века, — все это свидетельствует прежде всего о том, что <...> Таривердиев сохраняет верность своим художественным пристрастиям. Но, отмечая это, нельзя не услышать в балете немало нового для композитора, и прежде всего в характере образности, которая становится шире и многоохватнее. Лирика экспрессионизируется, достигая трагических высот. Ей противостоит образ смерти, решенный в мрачно-гротесковом ключе (качество также новое в произведениях композитора). Никогда не встречали мы у Таривердиева и такой степени конфликтной поляризации образных планов <...> и такой симфонической динамики» [10, 284].

Балет был завершен спустя два года и принят к постановке на сцене Большого театра. Спектакль ставила французский балетмейстер Вера Боккадоро; в нем были заняты Людмила Семеняка, Нина Ананиашвили, Андрис Лиепа. Уже полным ходом шли последние репетиции, были выполнены и смонтированы декорации, пошиты костюмы. Премьера была назначена на 2 апреля 1987 года. Все билеты были проданы. У меня лежало приглашение на спектакль — Микаэл Леонович никогда не забывал оставлять «личному биографу» билеты или пропуска на все премьерные исполнения своих сочинений. Но за день до объявленной премьеры она была решением дирекции театра отменена, а балет снят с постановки.

Все это происходило уже после завершения монографии и выхода ее в свет, мои контакты с Микаэлом Леоновичем стали не столь регулярными, поэтому причин случившегося я не знал. Да и говорить с автором на эту тему не решался. События были не просто драматическими для композитора — они оставили в его душе глубокую, я думаю, так и не зарубцевавшуюся до конца его жизни рану. О подробностях я узнал позже из книги Таривердиева «Я просто живу» [8], завершенной после его смерти супругой и верным, преданным другом Верой Таривердиевой. С творчеством композитора, с качеством его музыки эти причины были связаны меньше всего. Виной всему были внутренние конфликты, во все времена раздиравшие главный театр страны, в особенности его балетную труппу. А в те годы в Большом балете разразилась настоящая война, расколовшая его на две непримиримые партии, и балет «Девушка и смерть» стал ее плацдармом. Для композитора это был неожиданный и страшный удар.

Участник несостоявшейся премьеры Андрис Лиепа позже высказался так: «Я не могу сказать, что это страшная обида. Это боль, которая находится вот здесь, в области сердца. И рассказать, что это такое, невозможно. Это можно ощутить и просто пересказать свои жизненные ощущения. Что ощущал Микаэл Леонович, я не могу Вам рассказать. Но то, что ощущал я, я вам скажу. Это вот… боль. Это не физическая боль, это духовная боль, которая впивается прямо в сердце. Именно в сердце. Как объяснить? Это что-то сродни китайским иглам, которые прошивают тебя насквозь, не вызывая кровотечений. Объяснить это никто не может, но так оно есть. И я думаю, бессонные ночи и боль в сердце он носил до конца своей жизни» [9]. Вера рассказывала, что рукопись балета была выброшена в мусоропровод. Чемодан с нотами, которые забрали из Большого театра, десять лет пролежал на антресолях. К нему боялись прикоснуться. Все, что появилось после «Девушки и смерти», и в жизни Таривердиева, и в его музыке несло на себе отпечаток этой боли, этого глубоко потрясшего его переживания...

Я уже писал, что Таривердиев вплоть до сдачи монографии о нем в издательство не проявлял видимого интереса к процессу создания книги. Ее рукопись он увидел впервые уже в том виде, в каком она должна была поступить в книжную редакцию «Советского композитора». На прочтение у него ушло пару дней. Не скрою, мне было приятно слышать его одобрительные слова о работе, которой я посвятил два года почти неотрывного труда. Композитор высказал только одно замечание, но оно было для него принципиальным и касалось последовательности глав.

Первыми в книге шли главы о наиболее популярных сферах его творчества — киномузыке и песенном жанре. Композитор был с этим совершенно не согласен; он считал, что аналитическая часть монографии должна начинаться с исследования совсем иной области его творчества — камерно-вокальной музыки. Избранное мной последование нарушало его художественные приоритеты. Более того, я понял, что оно нарушает логику творческого процесса композитора. Камерно-вокальные циклы Таривердиева оказали решающее влияние и на его музыку к фильмам, и на его песенное творчество. Об этом хотелось бы поговорить подробнее.

Творчество композитора тотально синтетично, и это проявляется на самых разных уровнях: в тематике, жанрах, драматургии, музыкальном языке. Герои XVIII века попадают в обстановку современного музея с экскурсоводами, научными сотрудниками, администратором (опера «Граф Калиостро»). Музыкальная драматургия фильма сочетает в себе признаки оперы-буффа и мюзикла («Король-олень»). Романс строится как театральная сцена, подразумевающая определенных персонажей с их пластикой, мимикой («Скирли», вокальный цикл на стихи Б. Ахмадулиной). В авторской стилистике элементы музыки барокко, так называемые бахизмы, сплавляются с интонациями современной эстрадной песни. Последняя, в свою очередь, вбирает в себя черты оперного монолога, русского бытового романса, самодеятельной гитарной песни, различных камерно-инструментальных форм, поэтики и драматургии кино. Жанровая диффузия в музыке Таривердиева настолько сильна, взаимодействия столь активны, что, не разобравшись в специфике одного из жанров, трудно себе представить особенности другого.

И все-таки если искать сферу, которая аккумулировала бы в себе важнейшие художественные принципы Таривердиева, то таковой окажется именно камерно-вокальная музыка. Ее сильное «излучение» испытывают на себе опера, инструментальный концерт, песня, музыка для драматического театра, кино и телевидения. И не столь уж важно, что в представлениях о Таривердиеве и его творчестве, причем не только любителей, но и многих профессионалов, эта область оказывается нередко если не забытой, то во всяком случае отодвинутой на второй план более массовыми жанрами. То обстоятельство, что в последнее творческое десятилетие жанровый диапазон его музыки расширился, композитор «развернулся» в сторону инструментальных жанров, создав скрипичный, альтовый, органные концерты, симфонию для органа («Чернобыль»), также не умаляет стилеобразующего значения его вокальной лирики.

Ведущая ее роль обусловлена по меньшей мере двумя важными причинами. Первая состоит в камерной природе дарования композитора, его художественного темперамента. Она проявляется в эмоционально-образном строе произведений, в манере авторского высказывания — негромкой, эмоционально открытой и доверительной, в поэтичном, очень личностном характере чувствования. Неразрывно связаны с этим тяготение к миниатюре, тонкой детализации всех элементов музыкальной речи, выбор, как правило, малого состава исполнителей, концентрированность в изложении и развитии материала. Словом, творчество Таривердиева позволяет говорить о камерности в самом широком смысле слова как о способе музыкального мышления.

Вторую причину следует искать в поэтических пристрастиях композитора. Его привлекает в романсе ли, в песне, в вокальной музыке для фильмов поэзия сложная — прежде всего с точки зрения содержания (по выражению Е. Винокурова, «поэзия с тайной»), заключающая в себе некое глубинное течение, философский, психологический, шире — духовный подтекст; сложная и по форме, то есть отмеченная непростой, метафорически насыщенной лексикой, наполненная подвижной, напряженной ритмикой, часто порывающая с классическим стихосложением, обладающая свободной рифмовкой, а подчас лишенная ее (верлибр), приближающаяся к прозаической речи. Подобная поэзия, естественно, требует от композитора соответствующих ее природе музыкальных средств и приемов, утонченной интонационной, ритмической выразительности, разнообразных типов вокализации, гибкого композиционного решения, словом, всего того, что составляет прерогативу камерно-вокальной музыки.

В песенном творчестве результатом ее воздействия стало рождение своеобразных жанровых микстов с усложненной образностью и стилистикой: песен-речитативов, песен-монологов, песен-баллад, песен-романсов. Более того, возникали такие формы сплава (например, в ряде вокальных сочинений на стихи М. Цветаевой, А. Вознесенского, Д. Самойлова, С. Кирсанова), принадлежность которых к песенному или камерному жанру определить однозначно вообще не представляется возможным, и все решает в конечном счете исполнительский фактор. И все же при всей синтетичности песня должна была сохранить в себе собственные, специфические признаки, не раствориться в закономерностях других вокальных жанров. Поэтому усложнение одних компонентов музыкальной ткани непременно должно было уравновешиваться простотой и узнаваемостью других. Этот «закон взаимной компенсации» легко сформулировать теоретически, но как трудно бывает композитору всякий раз заново находить этот сплав, добиваясь его органичности. Таривердиев сам признавался в этом в одной из своих публикаций. «Комплекс простоты и сложности, как золотой самородок, — писал он. — Чтобы добыть его, надо быть настоящим старателем в музыке» [7].

Если в песенном жанре обогащающее влияние на него камерно-вокального жанра хорошо известно и понятно, то с музыкой кино и телевизионных фильмов (назовем эту область обобщенно — киномузыка) дело обстоит куда сложнее. Действительно, что может быть общего между камерно-вокальным циклом и музыкой фильма, какие здесь возможны точки пересечения, как может повлиять лирическая вокальная миниатюра на масштабное кинематографическое полотно?

Размышляя над этим, нужно прежде всего подчеркнуть, что за четыре десятилетия работы в киноиндустрии с крупными отечественными режиссерами — Л. Кулиджановым, А. Зархи, Э. Рязановым, Т. Лиозновой, Э. Климовым, М. Каликом, Б. Рыцаревым, П. Арсеновым, А. Прошкиным и другими4 — композитор выработал свои устойчивые принципы музыкальной драматургии фильма, свое ви́дение жанра, свое понимание роли музыки в нем. «Я уверен, — писал он, — что роль музыки заключается единственно в том, чтобы выявлять главную, центральную идею фильма, его обобщающий художественный образ и, если хотите, его философию» [6].

Однако данный принцип у Таривердиева сложился далеко не сразу, да и не с первых кинолент у композитора была возможность выбирать свою тему, свой сценарный материал, формировать в условиях режиссерского диктата свою логику соотношения музыкального и внемузыкального планов, организации музыкально-драматургического целого. В вокальных же циклах, начиная с самого раннего — «Акварелей» на стихи средневековых японских поэтов, — композитор был «хозяином положения», сам жанр располагал к раскрытию его камерного лирического дарования, и в этих условиях все творческие задачи (а, как оказалось, они были в разных сферах во многом едины) решались легче, раньше и с меньшей степенью сопротивления материала. «Акварели» — первое изданное (по рекомендации Арама Хачатуряна) сочинение Таривердиева5, но оно сразу вошло в репертуар известных отечественных камерных исполнителей. Японская поэзия, раскрывающая тончайшие движения чувств, трепетность душевных состояний, отвечала насущной потребности композитора в романтически-возвышенном.

Старинным формам стихосложения танка и хокку свойственна, как известно, некоторая недоговоренность, зашифрованность образов, мыслей, настроений. Они лишь набросаны легким штрихом, остальное должен домыслить читающий. В стихах, таким образом, главное — не столько текст, сколько подтекст. Именно подтекст и определяет эмоциональный строй цикла Таривердиева, создает тот второй план, философский комментарий, без которого произведение лишилось бы своей содержательной многомерности, объемности, в широком смысле слова полифоничности. Композитор еще более осложняет этот второй план, протягивая между различными частями — на первый взгляд, не связанными друг с другом ни сюжетом, ни единством поэтической темы, ни специфическими приемами симфонизации, — тонкие ассоциативные нити, подкрепляя их музыкальными реминисценциями, и строит на этом целостную драматургию. Последовательность романсов подчинена некоей сверхидее, относительно самостоятельной: она нигде не высказывается прямо, но исподволь направляет воображение слушателя. Так Таривердиев находит в «Акварелях» нетрадиционный, не лежащий на поверхности, сложно-ассоциативный способ организации целого, который отныне становится для него основополагающим и действует в самых разных жанрах, включая киномузыку. Но зарождается и утверждается он именно в камерно-вокальных циклах.

Пять романсов на стихи Маяковского позволяют проследить его еще полнее и наглядней. Исследователи не раз отмечали отсутствие в этом сочинении внутреннего единства и даже ставили под сомнение его принадлежность к циклу. «Романсы на слова Маяковского не образуют цикла в точном смысле слова, между отдельными эпизодами трудно обнаружить какие-либо музыкальные связи. Нет единства и в поэтическом содержании: любовно-лирическим стихам контрастирует одно из стихотворений для детей, написанное в совсем иной манере (“Тучки”)» [3, 281]. На первый взгляд, действительно, стихотворения избраны совершенно разные, открытые интонационные связи между частями редки. Однако всмотримся пристальней в поэтическую драматургию цикла, имея в виду, что открытому тематическому единству композитор предпочитает контакты скрытые, возникающие в результате образной многозначности избранных стихов, которые при их объединении в одном произведении вступают в сложные взаимоотношения и обнаруживают отсутствовавшие связи.

Заявка на концепцию всего цикла дается в первой части «А вы могли бы?». Именно здесь рождается романтическое противопоставление сугубо прозаического высокому полету фантазии, превращающей будничную жизнь в яркий, безбрежный мир-океан. Именно здесь герой цикла бросает бунтарский вызов всем, кому не дано увидеть этот мир. Во второй части вновь противопоставляется обыденное и поэтическое. «Кое-что про Петербург» — мрачный, тусклый городской пейзаж, но в воображении художника он рождает яркие и смелые ассоциации. Здесь (как в первой части, где «на блюде студня» открывались «косые скулы океана») серые трубы домов становятся «каменными сосками», которые воткнули «в неба свисшиеся губы», а медленно текущая Нева — «двугорбым верблюдом». И тогда начинаешь понимать, что задорная считалка «Тучкины штучки» (третья часть) фактически о том же.

И не так уж важно, что это детские стихи Маяковского. Гораздо существеннее, что в ней продолжает свой свободный полет поэтическое воображение, превращающее плывущие по небу тучки в людей, верблюда, слоников, а в заключение возникает шутливое и одновременно вполне серьезное прославление солнца. В последнем романсе «лейттема» солнца обернется символом огромной любви («Кроме любви твоей, мне нету солнца»). Четвертая часть «Послушайте» прямо перекликается с первой; в ней вновь звучит протест против «беззвездной жизни» и призыв к поиску романтического, высокого в буднях, в «метелях полуденной пыли». Венчает цикл развернутый монолог «Вместо письма» — лирическая исповедь поэта. В ней выражено чувство страстное, яркое и одновременно испепеляющее. Не случайно, будучи высоко поднятым над повседневностью, оно ассоциируется с солнцем.

А теперь о музыкальных связях романсов. В художественной практике (от романтиков до наших дней) уже сложились пути создания единства музыкальной драматургии в вокальных циклах. Как правило, это сквозное развитие интонационных сфер в их взаимодействии, трансформации, рождение на этой основе качественно новых образов, иными словами, симфонизация. Таривердиев не стремится открыто симфонизировать цикл. Возникающие в его произведениях интонационные связи имеют иной характер: они лишены процессуальности, динамики последовательного роста, намечаются как бы пунктиром. Перед слушателями они предстают уже в виде конечного результата, минуя этап промежуточных преобразований. Важно подчеркнуть, что все эти интонационные арки, переклички подчинены поэтическим: они рождаются в моменты текстовых обобщений, кульминаций, то есть там, где стихи несут наиболее весомую смысловую нагрузку, содержат некий вывод, осмысление, итог. И точно так же, как намечаются поэтические ассоциации, возникают и их музыкально-интонационные знаки, раскрывающие и уточняющие образный ряд. Подобный метод призван в отдельных частных явлениях выявить общий смысл, дать возможность сквозь один образ увидеть другой, часто скрытый в подтексте, нередко более сложный и многозначный. В результате создается эффект двуплановости, контрастного контрапункта образов и тем, параллельного развития различных смысловых начал.

В более широком смысле подобная полифоничность проявляется в соотношении поэзии и музыки. Сам композитор говорит об этом так: «Я не стараюсь раскрыть смысл стихотворения <…> а пользуюсь стихами скорее как материалом для построения сочинения, где, как мне кажется, существуют два образных ряда — музыкальный и поэтический. Сливаясь, эти образы должны давать принципиально новое качество, которое не присуще порознь ни стихам, ни музыке» [5, 19]. Сами эти сферы также полифоничны: и избранная композитором поэзия, богатая подтекстами, и музыкальная ткань его романсов, где нередко возникает образно-тематический контрапункт вокальной и фортепианной партий, а подчас и сама фортепианная партия строится по типу единовременного контраста. Главным же интегрирующим началом как по горизонтали — в развертывании цикла, так и по вертикали — в организации многослойной образной структуры, становится высвеченная всем комплексом музыкально-поэтических средств единая, сквозная идея.

Такого рода логику, разумеется, каждый раз индивидуально преломленную, можно проследить и в циклах на стихи Л. Мартынова, Е. Винокурова, Б. Ахмадулиной. Существенно то, что все указанные принципы, сложившиеся в камерно-вокальной музыке, по сути своей оказались удивительно кинематографичными. Во всяком случае, в кино они раскрылись еще полнее, определив своеобразие музыкально-драматургического решения таривердиевских фильмов.

Это своеобразие и формировалось в постоянном взаимодействии с камерно-вокальным жанром, было связано с ним и тематически, и сюжетно, и характером конфликтов. Прежде всего указанная связь проявлялась в тяготении композитора к лирическому кинематографу, где бытописание, динамика действия уступали место пристальному рассмотрению, «крупным планом», внутреннего мира героев; раскрывалась знакомая нам по романсовому творчеству тема противостояния поэзии и прозы жизни, высокой духовности и суетности дня. Специфика экранного материала открывала Таривердиеву возможность в качестве важнейшего выразительного и драматургического средства вводить в ткань фильмов музыкально-поэтические формы — как правило, те самые гибридные разновидности (песни-романсы, песни-речитативы, песни-баллады), сочетающие собственно песенные черты, элементы эстрадности с глубоким поэтическим содержанием и соответствующим ему музыкальным претворением, тонким психологизмом, камерностью.

Рубежной на этом пути стала несправедливо забытая картина «Прощай». Автор сценария и постановщик Григорий Поженян (это был режиссерский дебют известного поэта) задался целью создать поэтический фильм. Довольно жесткая с точки зрения экранного материала лента рассказывала о драматических событиях Великой Отечественной войны, о боях за Севастополь, о взаимоотношениях морских офицеров. Но за конкретными фактами, почти документальными эпизодами вставала более широкая нравственная проблема: человек должен оставаться добрым и милосердным в самых суровых жизненных испытаниях. В раскрытии этого второго плана именно музыке отводилась главная роль. Музыке в сочетании с поэзией.

Такая задача для Таривердиева была вдвойне увлекательной. Философски-метафорические, написанные верлибром со сложным синтаксисом стихи Г. Поженяна (а к подобного рода поэзии и тяготел композитор) стимулировали поиск в области вокальных форм. Отсюда в фильме не скованные куплетностью, гибко следующие за изгибами поэтической мысли песни-речитативы. Но главное, согласно авторскому замыслу, — они должны были войти в структуру картины на полифонических началах, образовать самостоятельный голос кинематографического контрапункта. Своеобразие сочетания зрительного и музыкально-поэтического рядов в фильме и состоит в том, что между ними фактически нет прямой, видимой связи. Музыка живет своей, внешне весьма отстраненной от изображаемого на экране жизнью. Контакты между двумя параллельно развертывающимися планами, как и в вокальных циклах, носят здесь преимущественно ассоциативный характер, рождаются на основе подтекстов, скрытых в каждом из них. Однако в фильме такая работа еще более усложняется, поскольку смысловой параллелизм возникает как между отдельными песнями-речитативами, складывающимися в проходящий пунктиром через всю ленту сверхсюжет, так и между музыкой и изображением.

Вот только один пример полифоничности звукозрительного образа. Вечер в городском саду, играет духовой оркестр, кружатся в танце пары. Казалось бы, самое время ввести сюда «аксессуарную музыку», быть может, даже подлинную, тех лет. Но Таривердиев решает сцену по-иному. Ведь для главного героя эта мирная картина является своего рода прощанием с жизнью, и чем оживленнее веселятся отдыхающие, тем печальнее эти часы расставания. Композитор отказывается от внутрикадровой танцевальной музыки, садовый оркестр присутствует лишь визуально, его звучание только подразумевается, танцы же проходят на фоне речитатива «Вот так улетают птицы» — печального рассказа-размышления о расставании людей.

В фильмы с участием Таривердиева его музыка, как правило, привносит свою тему, свое ви́дение проблемы, придавая целому особую объемность, стереофоничность, жанровую многозначность. Не буду задерживаться на хрестоматийно известных случаях подобного многоголосья, когда экранный и музыкально-поэтический «голоса» образуют контрапункт, действующий на протяжении всей картины или даже сериала («Ирония судьбы», «Семнадцать мгновений весны», «Ольга Сергеевна»). Напомню менее известный, но по-своему знаковый фильм — «Адам женится на Еве» — по комедии немецкого драматурга Р. Штраля (режиссер В. Титов).

Пьеса о двух молодых влюбленных, попадающих в суд, где слушается их «дело о любви», решена как водевиль, со стихами, предполагающими, согласно законам жанра, пение персонажами водевильных куплетов. Постановщики фильма взяли на себя смелость в корне изменить жанровый облик картины. В ее структуру был введен иной музыкально-поэтический материал — сонеты Шекспира. Таривердиев услышал в них не непосредственное излияние чувства, не мгновенный, сиюминутный порыв сердца, а лирику особого рода, явившуюся плодом долгих и многотрудных раздумий, вылившуюся в формы извечных философских, нравственных истин. Такой лирике должна была соответствовать и особая музыкальная интонация — ясная, стройная, сдержанная и одновременно теплая, доверительная и очень личностная, выражающая чувства человека зрелого, умудренного жизненным опытом, познавшего любовь, утвердившегося в ее бесконечных проявлениях.

В таком ключе выдержаны все восемь сонетов, образующих свою внутреннюю драматургическую последовательность. В ней есть пролог («Увы, мой стих не блещет новизной»), свидетельствующий о вечности темы; есть завязка («Мешать соединенью двух сердец»), драматическая кульминация («Любовь слепа и нас лишает глаз»), скерцозное интермеццо («Сонет о курице»), лирический центр («Люблю, но реже говорю об этом»), есть, наконец, финал-эпилог («Сонет об Адаме и Еве). И вновь перед нами разновидность вокального цикла, органично вписавшегося в драматургию картины, имеющего в ней самостоятельный голос и одновременно выражающего ее центральную идею.

Создается ощущение постоянного присутствия еще одного персонажа, который на расстоянии наблюдает за происходящими событиями, комментирует их, вскрывает подтекст, дает свою оценку. Значительность роли этого персонажа в драматургии фильма и побудила постановщика вывести композитора, исполняющего сонеты, на экран. Он появляется в узловых моментах — красивый, за белым роялем, в белоснежном джемпере, с устремленным на зрителя мудрым и чуть-чуть ироничным взглядом из-под больших очков, впервые за весь многолетний период работы в сфере киномузыки не за кадром, а в кадре — крупным планом.

Органичность столь необычного для кино приема объяснима. Все, к чему прикасался Таривердиев в жизни, в творчестве, в любого рода деятельности, всегда было отмечено печатью его человеческого своеобразия, неповторимой индивидуальности. Все его наиболее талантливые создания пронизаны сокровенно-личностной интонацией, наполнены темами исповедального звучания. Один из монологов композитора, особенно в авторском исполнении — «Я такое дерево» на слова Поженяна — звучал, мне кажется, с особой страстью. Ощущалось, что он идет из самого сердца и мог бы стать метафорическим автопортретом Таривердиева:

Я такое дерево, я такое дерево…

Ты хочешь, чтобы я был, как ель, зеленый,

всегда зеленый — и зимой, и осенью.

Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива,

чтобы я мог, не разгибаясь гнуться, но... но...

я этого не хочу.

Не потому, что я лучше других деревьев.

Нет, нет, а просто… просто...

просто я другое дерево.

Таривердиев и был всегда этим «другим деревом» — своеобычным, ни на кого не похожим. Любое его появление — в жизни ли, на эстраде, на экране — создавало эффект крупного плана. Он ничего для этого специально не делал, просто во всех ситуациях оставался самим собой.

Литература

- Бакши Л. С. Предмет воспитания молодежи // Советская музыка. 1979. № 7. С. 140–141.

- Вознесенский А. А. Памяти Михаила Светлова // Литературная газета. 1964. 29 сентября.

- История музыки народов СССР. Т. 5. Ч. 1 / ред. Келдыш Ю. В., Нестьев И. В. М. : Советский композитор, 1974. 616 с.

- Красноскулов В. Ф. Навстречу Четвертому съезду Союза композиторов РСФСР // Советская музыка. 1979. № 3. С. 11.

- Таривердиев М. Л. Беседы «Музыкальной жизни» // Музыкальная жизнь. 1978. № 18. С. 17–20.

- Таривердиев М. Л. Музыка навсегда // Советская культура. 1980. 15 апреля.

- Таривердиев М. Л. Песня: от элементарного к сложному // Советская молодежь. 1977. 17 июля.

- Таривердиев М. Л. Я просто живу. М. : Вагриус, 1997. 318 с.

- Таривердиева В. Г. Биография музыки. URL: https://refdb.ru/look/1513607-p23.html (дата обращения: 08.08.2021).

- Цукер А. М. Микаэл Таривердиев. М. : Советский композитор, 1985. 288 с.

- Цукер А. М. Школа общения и свободного слова // Музыкальная академия. 2016. № 1. С. 35–41.

Комментировать