Исполнительская теория музыки

Исполнительская теория музыки

«Теория, мой друг, сера». Это не Гёте сказал, а Мефистофель, лицемер. Назвать другом того, кого хочешь подмять под себя? Но вот и его ошибка (либо хитрость) — за основу бытия он принимает разрозненность: или теория — или жизнь. Но разве сущее — бессмыслица? Теория и есть связное ви́дение целого как неотъемлемая сторона жизни. Теория — глаза жизни. Быть безглазыми червями — предать в себе человека. Для ви́дения нужен свет. Ум — око души. Он обретает зрячесть от света истины. Теория истинна и светозарна — тогда и жизнь успешней, и становление музыканта стремительней.

В теории не одно лишь знание — она дарит силы, восторг, упоение. Каждое положение исполнительской теории нужно тут же ощупать слухом, сердцем, исполнительскими движениями. Жажда творческого порыва — свидетельство райской природы теоретического ведения музыки. Что тут удивительного? Когда правильно входим в лес — он превращается в рай. Правильно — значит с восхищением, благоговейно, в благодарности за красоту. Тогда вмиг озаряется сердце сладостными осияньями Духа, омывающего бытие свежестью вечности в радости всеприсутствия Бога. А теория нашего «священного и божественного» (по Бетховену) искусства разве выпадает из общего закона познания и бытия?

Ссорить практику с теорией нелепо: это единая деятельность. Студентка из Южной Кореи писала мне о том, как перестроилась вся ее исполнительская жизнь после моих слов об исполнительской гармонии (простейший пример: только совершенно немузыкальный интерпретатор проскочит прерванный оборот, не удивившись, а тогда и возмущенный слух слушателей отвратит внимание сердца от бессмысленной игры). По ее словам, она стала вслушиваться в язык гармонии, ее слышание музыки обновилось, открылись новые горизонты, ей стало интереснее искать красоту в домашних занятиях.

Теория, как рай, — из области достодолжного. В реальности не так. Бетховен говорил об Альбрехтсбергере, что тот учил его «искусству изготовления скелетов». Гении же не изготовляют скелетов. В каком-то смысле они уподобляются пророку Иезекиилю. Бог повелел ему: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «Кости сухие! Слушайте слово Господне!» После исполнения повеления кости облеклись плотью, и дух жизни вернулся в них. Полифония Бетховена — таинство вышней жизни, если мы смотрим на нее очами Вышнего. А что мешает и студентов учить музыке как чуду — и в курсе полифонии, и в гармонии, в теории живого исполнительского метра, в преподавании формы? Без чувства формы все распадается. «Форма, что значит красота»… Слова Глинки — ключ к воспитанию исполнительского слуха.

Никогда, никогда не выстроить ничего путного из винтиков грамматик, как тому часто учат! Учить винтикам преступно. Исполнители держат в руках не винтики, а то, что Максим Исповедник назвал «малыми логосами бытия» — то есть трепетными мыслями Божиими. Живые и полные красоты, они сами рвутся к новому творческому соединению в шедеврах исполнительского искусства, ибо творческая новизна бытия пределов не имеет. Мироздание — одновременно язык и речь, язык и речь Творца для разумного творения. Таково свойство «малых логосов бытия», готовых к речениям неслыханной новизны. Доминанта — разве винтик? В руках Горовица или Плетнёва она — самая небесно-стремительная гармония, чреватая чудесами. В статье «Доминанта как откровение и чудо» [1] я описал лишь малую часть дивных действий ее красоты.

Гениальная теория музыки обычно и исходит из уст музыкальных гениев — потому что кому же лучше знать ее истинную природу? Даже если бы от Баха сохранилась всего лишь одна теоретическая запись, продиктованная им ученику, — за одну только эту фразу, которую мы приведем чуть ниже, он должен бы почитаться гениальнейшим музыковедом. Так же и Бетховен, Чайковский, Рахманинов…

В курсе анализа я спрашиваю студентов: что есть музыка? в чем ее суть, последний смысл? ради чего люди стремятся попасть на концерты дивных исполнителей? если музыка — не сами звуки, то что стоит за ними? музыка — язык чего? И каждый раз — уже больше полувека — слышу один и тот же ответ: язык эмоций.

Вдумаемся в парадокс: более 12 лет жизни студенты отдали своей профессии, но, оказывается, их слух, их исполнительские навыки развивались, отклоняемые теорией в сторону, противоположную сущности нашего искусства.

Вскоре после начала курса я предлагаю сравнительный анализ двух исполнений Прелюдии ре мажор Рахманинова: гениального (Владимира Ашкенази) и среднего, хотя и удостоившегося записи на компакт-диск. Прошу студентов услышать, в каком звучит установка — «Музыка — язык эмоций», и в каком — фундаментальное определение Баха: «Последняя цель музыки — служение славе Божией и освежение духа, а без того перед нами не музыка, а шум и дьявольская болтовня». Иосиф Бродский писал: «В каждой музыке Бах <…>» Да, потому что в каждом произведении Баха — великий опыт тысячелетней истории музыки нашей цивилизации. Как он звучит в Прелюдии Рахманинова? Последующий анализ исполнений дает четкие критерии в определении высоты исполнения.

Студенты — создания нежные. Чтобы сходу не ранить их величием духовной мысли гениев, я начинаю с микроанализа конкретной исполнительской интонации и только в конце курса вывожу к всеохватности взгляда. Но мы, читатели этой статьи, люди взрослые, и понимаем, что дедуктивный метод несравнимо быстрее. Теория строится с небесной высоты. Теория музыки не может не быть по совместительству и теорией всего сущего. «Почему так устроена музыка?» — вопрошал Платон. И со стремительностью мысли гения отвечал: «Потому что так устроено все. Так устроена мировая душа».

Только дети, гении и святые видят все просто и смело. «Почему музыка такая красивая?» — озадачила Кабалевского маленькая девочка. Может ли музыкознание столь отважно начать свою мысль? Советского композитора восхитил вопрос ребенка. Но что мог он ответить? Гениальный вопрос требует гениального же ответа, который невозможно найти, стоя на земле. А гении, по определению, — те, кто выше земли. «Музыка ведь не по земле ходит. Она где-то выше», — настраивала учеников на правильный тон Вера Горностаева. Бах на вопрос советской девочки исчерпывающе ответил в процитированном выше определении.

Наконец, что такое исполнительская теория музыки и как она соотносится с той, что описывается в учениях о композиции? Они — одно целое. Нет ничего из композиционных учений, что не получило бы претворения в искусстве исполнителя. И обратно: только исполнительское искусство облекает ноты в живые звуки, проясняя подлинную природу композиторского искусства.

Простой пример. Студенты-исполнители, решая гармонические задачи, оформляют в них половинный каданс на доминанте, изготовляя его как некую вещь. А как исполнить цезуру потрясающей красоты? Почему лишь немногие гении способны сыграть ее так, что дух захватывает, возносит в небеса, — она воспринимается как чудо и заставляет с упоением восторга ждать новых чудес, вплоть до окончания пьесы?

Цезура в композиционных учениях только упоминается, в нотах обычно не фиксируется или угадывается в стыках фразировочных лиг. А должна мгновенно схватываться слухом, ведь она — основа. Если не из-за невероятной красоты, то из-за чего период повторного строения обрел такую популярность у композиторов? Цезура разъединяет части, дабы сопрячь их в чудодейственной красоте.

Цезуры разные бывают, но общее в них — чудодейственная сила. Предначинательная цезура, разъединяя обыденное бытие с художественным, приводит исполнителя и зал в состояние готовности к чуду преображения бытия духом надмирной красоты. Она вот-вот коснется нас — и тогда, в момент касания, раздается первая нота. А с ней мы — в новом мире, ради которого устремлялись на концерт гения. Его цезуры композиционного, синтаксического и мотивного уровней поднимают нас духом красоты все выше, выше — и невозможно отвести взор сердца от дивного развития. А при плохой игре отрыв сердечного внимания неизбежен. Кто же захочет мертвить себя безликими цезурами? Скорей бы бежать с места мучительства.

Теория музыки — это тоже исполнение: унылое или прекрасное.

Красота сущего как синергия

«Бах знал в миллионы раз больше, чем мы только можем вообразить», — говорил Шуман. Это так, но нужно приложить усилия, чтобы вникнуть в простые, но и безграничные слова Баха, приведенные выше.

Большая ошибка — отождествлять красоту с тем, в чем она проявляется. Вещей — бессчетное множество, а красота — одна. Зато какая! Свет солнца меньше ее, ибо и он полнится красотой. Красота — не вещь, а энергия, которая окрашивает всю бесконечность окружающих нас вещей. Не только видимых, но и невидимых. Свет красоты позволяет видеть сущее таким, каким без нее оно невидимо! Богословие определяет красоту как сияние славы Божией (совокупность всех Его совершенств), преображающее человека, вливающее в него творческие силы, расправляющее его душу в простор вселенского бытия. Энергию восхищения в простор небес святые братья Кирилл и Мефодий назвали благодатью. Это перевод греческого слова «харис», которое еще со времен Гомера означало триединство любви, милости и красоты. Святые отцы учили: благодать, единая по существу, являет себя в разных действиях. Красота — энергия призывающей благодати. Как искать человечеству его достодолжную красоту, не проникшись прежде жаждой неслыханного — того, что превышает душу в бесконечное число раз, но хочет пребыть в тебе? О, где ты, неистощаемая свежесть и вечная новизна творческого бытия? Для жажды, для обновления творческих сил и существует красота. Чем сильнее мы стремимся, тем более явно обнаруживаем свою неполноту и с еще большим жаром устремляемся ее восполнить. Так строится творческая жизнь гения.

Музыка — язык особый. Ее начало — не звук, а тон — от глагола «тейно» («натягиваю»). Тон — струна меж сердцем и небом. На тоне свертываются все прочие свойства звука. Что может быть важнее и изначальнее жажды высшего, чем ты сам? Таково содержание тона, сущностного начала музыки!

Красота — не просто энергия. Она — синергия! Бытие есть общение (а не болтовня, по остережению Баха).

А музыкант может ли быть чудотворцем в своей сфере? Он и есть чудотворец, если взошел на ступень гениальности. Разве не чудо: слушатели не могут оторвать взора и слуха от игры гениального исполнителя, полной вдохновения и восторга красоты? Как он это делает? Можно ли тому научиться? Вдохновению научить нельзя. Но оно само с радостью откликается на усилия. Можно и нужно воспитывать чуткий слух к его приятию. Действует всемирный закон синергии: от нас — усилие, от Бога — дарование. Насильно ничего не навязывается. То было бы нарушением данной Богом свободы. Ведь и в рай палкой загнать нельзя.

Поднять душу к небу через жажду красоты — настоящее чудо. Тут нет гипноза (в котором насилие). Бесконечное обаяние игры гения не принуждает, а зовет — зовет в восхищение духа. Не имеющие такого желания и не пойдут на концерт гениального исполнителя.

Чайковский в подробностях описал эту синергию поиска и обретения по заповеди «ищите и обрящете»: «Вдохновение — такая гостья, которая не любит посещать ленивых». Вдохновение — от Бога, а необходимый наш труд Чайковский называет готовностью к его приятию. И Пушкин изумительно сказал: «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел».

Чуткий к вдохновению слух! Как воспитать его у музыканта? Тому и призвана служить исполнительская теория, соответственно, и методика педагога.

Вот маленький начальный пример.

Как мы играем псалмодию? Что происходит в первой фразе медленной части Скрипичного концерта Чайковского? По средневековой еще традиции, псалмодия начинается здесь на квинтовом тоне лада. Функциональная гармония Новейшего времени дала возможность подкрашивать этот тон контрастными гармониями тоники и доминанты. Псалмодию нельзя играть как повтор звука — только как вживание в один тон: как таинство молитвы. Вслушаемся в эту единую линию: как явно умножается, как нарастает крепость бытия с каждым звуком! Тогда и слушатели услышат это чудо. И что на вершине вживания? — Трель! Знак высшей трепетности диалога земли и неба. После трели приходит сладостная благодать покоя как основание для нового, еще более дерзновенного, прошения. Заповедано ведь: ищите — и найдете, просите — и дано будет, стучите — и отворят. Имитировать духовный процесс внешними звуковыми средствами (например, нарастанием громкости) невозможно. Физики, по Аристотелю, без метафизики не бывает. Фальшь пустоты не скрыть ничем. Без чуда вживания и четырехкратный повтор псалмодической фразы обернулся бы скукой, которую не возместить никаким внешним разнообразием, ибо не пустого разнообразия ищет высокая музыка, а наполнения души бытием.

Что же ведет вперед линию умножения бытия? Соответственно: что составляет суть развития, начинающегося уже с мотивно-тематического уровня формы? Вовсе не «наслоение инакости» (по слову Асафьева)! Это приближение к тому, что выше тебя, что преображает душу. Вперед ведет нас упование высшего как чуда. Вожделенное царство красоты, которое в будущем, стяжается сейчас, в настоящем времени. Этот феномен вероятия восхитительного будущего в настоящем я обнаружил в эксперименте, о котором расскажу чуть позже.

«Тяни-тяни, веди-веди», — учат детей педагоги начаткам музыкальности на всех континентах Земли. Получается у немногих — у кого синергия каким-то чудом сохранилась в душе от райского детства. Они тянут и ведут развитие к небесной красоте, потому что она их притягивает и ведет за собой в несказанное. Большинство же современных духовно искалеченных детей, с пеленок переставших быть пламенными искателями и почемучками, не понимают, о чем их просит педагог (нет органа понимания), и упрямо продолжают стучать по клавишам или лениво возить смычком туда-обратно. Учить детей недуховным способом нелепо — то было бы противно молитвенной природе высокого искусства. Чтобы ее понять, полезно обратиться к самой молитве, обследованной святыми в течение тысячелетий в мельчайших подробностях.

Музыкальной красоте, как и святости, пределов нет. И в ней простота и безыскусность — высший критерий. Как научить музыкантов тому, чему научить невозможно? Искусство земного педагога музыки состоит в том, чтобы подвести ученика к святому духу красоты.

Душа человеческая соборна в пространстве и времени. Потому существуют национальные и эпохальные стили. «Во поле береза стояла» — песня не о березе. Это Россия — равно как и знаменный распев, и фортепианные концерты Рахманинова, как творения философа Ивана Ильина… Все, что остается в веках, — плод синергии: соработничества ищущей небес души и откровений красоты свыше.

Музыкознание призвано быть адекватным существу музыки и бытия. Живой огонек истины и красоты да возгорится и в нем — в посрамление идеала серой науки и теории лжеца Мефистофеля.

Творящая сила времени и понятие вероятия

Синергия — первый столп исполнительской теории музыки и бытия в целом.

Вероятие — второй. Понятие вероятия задается отношением способа к цели — синергии бытия к последней его цели: преображения и обожения.

Взгляд на историю, жизнь, музыку и сами эти явления все более проникаются развитием. Целестремительностью пропитываются все стороны музыкального языка. В модальной гармонии осваиваются все более яркие синергийные отношения между небостремительной доминантой и умиротворяющей тоникой, протаптываются все новые дорожки в функциональном движении гармоний, осваиваются все более далекие и смелые модуляции. Тактовая метрика приспособлена к динамике развития. Синтаксис и форма тоже пронизываются динамизмом развития. Появляется общее композиционное тяготение в единстве всех масштабно-временных уровней формы. Возникают высшие формы сонаты и симфонии. Соответственно усложняются и деятельность исполнителя, и способы обучения. Если в XVI веке всех музыкантов учили одинаково теории, сочинению, импровизации и исполнению, то в XIX веке исполнительство выделяется в отдельную профессию.

Бесконечное разнообразие форм выражения устремленности развития не должно затмевать основополагающие принципы. Нужно видеть не только отдельные деревья, но и пейзаж в целом — потому что именно этими общими принципами и живет красота, вечный предмет и сущность музыки. Раскрытию этого общего знаменателя развития и служат фундаментальные понятия теории исполнительства. В частности, и вероятия, к которому мы переходим.

Чем наш неологизм отличается от привычно звучащей «вероятности»? Вероятность — степень возможности, математически исчисляемая. Суффикс «-ость», родом из XVIII века, передает отвлеченное качество. Вероятие же — процесс. Вероятность — нечто из области статистики. Вероятность для вещей. Для человека — вероятие. В вероятности пассивность, в вероятии — творческая искорка, разгорающаяся в пламя. Оно идет изнутри души и не занимается математическими выкладками. Оно исполнено чудом. Вероятие — приятие верою чаемого будущего.

Нужны примеры.

«Соната, чего ты хочешь от меня?» — вопрошал Фонтенель. Мы ответим прямо сейчас на этот вопрос. Почему сонаты не могло быть в античности? Не было того, что появилось. Не было влекущего к себе будущего. Сонатная форма выстроена движением к последней цели бытия.

Экспозиция экспонирует невозможное до Христа: синергийное преображение души. Главная партия — первотолчок нашей инициальной энергии стремления и жажды (на это указывает Чайковский). В побочной партии — действие катарсической энергии (катарсис — очищение: этот религиозный термин Аристотель перенес в искусство — и получилось хорошо). Ум, призванный к покою истины, осветляется. Сердце, орган приятия красоты и любви, утепляется. А где же воля, чье призвание — подвиг? Она уже была в главной партии — но с преобладанием нашей инициальной энергии. А теперь, в заключительной партии, и ей, воле, пришел черед преобразиться: теперь она вдохновенно-полетная, упоенная подхватом божественной благодати, полная энтузиазма. Эту энергию я так и называю — энтузиастической («энтузиазм» буквально-этимологически — «вбоженность»: восторг и полнота сил в помощи Вышнего, готовность к испытаниям). Вот для чего виртуозность фактуры, утвердительность кадансов — в удостоверение состоявшегося полного преображения души. Студентам приходится напоминать подавленные материализмом значения всех слов: виртуозность — не быстрые пассажи, не скачки, а огненность воскрыленной воли (virtus переводится как доблесть, честь, слава, духовная отвага, всякая добродетель) 1.

Душа в экспозиции преобразилась в обновлении всех ее сил. А дальше — испытание. В разработке выбивается из-под ног почва тональной опоры. Чайковский пишет о главной заботе композитора здесь: «Отклониться как можно дальше и как можно стремительней». Для чего? По Библии, есть время строить, и есть время разбрасывать камни слаженного бытия. В момент разбрасывания камней тональной устойчивости душа охвачена жаждой незамедлительного горячего завета с Богом. Как восхитителен пробег по кварто-квинтовому кругу в разработке Сонаты Моцарта ля минор! Вспоминается пушкинское: «Есть упоение в бою <…>»

Испытание неустойчивостью не самоцель. Главное событие — впереди: реприза, потрясающая часть формы. Ее смысл: «Яко с нами Бог». Пусть реприза в сонате Моцарта сохраняет свой взволнованный характер. Но если есть откровение близости Божией — чего же еще искать! «Я не изменяюсь, — говорит Бог, — потому вы сохранились». Вот ради чего существует фундаментальный закон однотональности: в нем мы — вечные!

Приведем в пример и простые трехчастные формы. Альфред Корто чутко подметил особую важность последних двух тактов предыкта в Этюде № 3 Шопена. Предыкт — в понимании пианиста — мотивирован временной логикой успокоения: успокоишься преждевременно — двутакт становится глупым, излишним, бессмысленным. Не успеешь успокоиться — неубедительной станет реприза.

Ноты в репризе, казалось бы, те же самые, что и в экспозиции, но смысл радикально иной. Душа, освободившись от напряжений середины, ощущает в Царствии Божием дивную благодатную легкость, ибо спало с души все, что ввергало ее в тревогу неуверенности. Она полна теперь благодарственным чувством. Какое это ответственное задание для пианиста! А не можешь воспроизвести духовную логику пьесы — лучше не играй, не унижай чуда.

Почему так прекрасна трехчастная форма? Потому что так (сказал бы Платон) устроено все. Триадическая логика синергии обнаруживает себя на всех уровнях формы.

От Средневековья идет логика, которую Асафьев выразил в формуле i-m-t (initio — motus — terminus). Initio — буквально: вхождение (корень родствен русскому «идти»). В нем преобладает наша инициальная энергия. Motus — движение, от movere — двигаться. В нем рост дерзновенности бытия и прошений. Terminus — конец (у римлян это имя носило божество пределов и границ, а в культуре новой эры этот предел беспределен).

Чем обусловлены эти функции — только лишь расположением во времени? Или исполнителю требуется раскрыть каждую из них как чудо синергийного процесса?

Вслушаемся в терминус первого предложения Прелюдии ля минор ор. 11 Скрябина. Он представлен последним четырехтактом в структуре дробления с замыканием: 4 ∙ 4 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 4. Ради чего над первыми его пятью нотами поставлены знаки tenuto? Tenuto — от расширения души в момент приятия чуда 2. Это подчеркивается и нисходящим басом в противовес возносящейся к небесам мелодии. Но главное чудо — в гармонии, в дивном тритоновом сопряжении аккордов, как в сцене «таяния Снегурочки». О чем поет Снегурочка, прощаясь с жизнью в благодарности за открытую ей свыше любовь? «Но что со мной: блаженство или смерть? Какой восторг! Какая чувств истома! <…> Люблю и таю, от сладких чувств любви!»

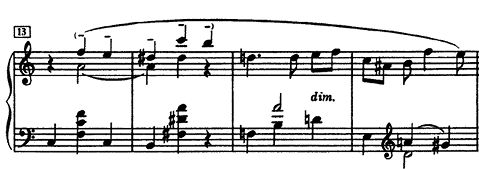

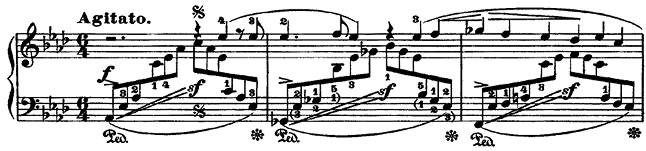

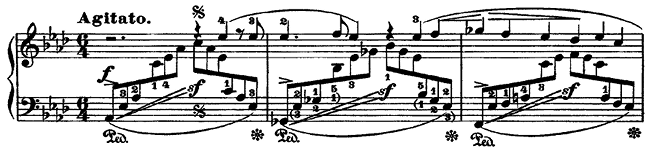

Притяжение сладости в Прелюдии Скрябина (см. пример 1) нужно пророчески слышать заранее. Иначе напрасна игра исполнителя. Без чуда красоты нет.

Пример 1. А. Н. Скрябин. 24 прелюдии для фортепиано op. 11 № 2, такты 13–16

Example 1. A. N. Scriabin. 24 piano preludes op. 11 no. 2, measures 13–16

Не слышать подъемной силы форм — аморально. А для музыканта-исполнителя и попросту глупо. «Дорогая, зачем вы живете на свете?» — спросил Станислав Нейгауз студентку. Та все поняла, заплакала. Думаю, что потом уже никогда не допускала бессмысленности. Плохая игра несет в себе экзистенциальную угрозу — угрозу в вечной участи души. Ветхий Завет предупреждал: «Проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением». Высокая музыка — пророчество. Как же можно играть бессмысленно?

Термин «вероятие» появился у меня в недавнем переосмыслении результатов эксперимента, проведенного в 1967 году в консерватории Евгением Владимировичем Назайкинским, автором этих строк и математиком Александром Михайловичем Степановым, обрабатывавшим результаты на БЭСМ-6 (передовой для того времени быстродействующей электронной счетной машине с миллионом операций в секунду). Как иначе обработать более пяти тысяч единичных данных? Мы тогда ничего не поняли в своем эксперименте, и, удовлетворив пламенное научное любопытство, даже не описали его и не опубликовали 3.

В одной из сочиненных мною для эксперимента мелодий (приводимой в [3]) в четвертом такте имеется цезура. Исполнители имели перед собой полный восьмитактовый текст в двух вариантах — с продолжением с пятого такта мелодии вверх и вниз. Ради чистоты эксперимента исполнительские указания отсутствовали. Сами исполнители интуитивно подстраивали свою игру к каждому из вариантов. Продолжения на пленке отрезались, а слушатели (абитуриенты, студенты разных факультетов, аспиранты и педагоги Московской консерватории) на заранее розданных им листах напротив каждой из мелодий ставили стрелочку вверх или вниз — в зависимости от ожидаемого продолжения. Первый общий вывод: факт вероятия существует и выявляется экспериментально с большой строгостью; с помощью массива единичных данных (стрелочек вниз и вверх) оно вычислено с высокой доверительной вероятностью и доверительным интервалом, как это полагается в строгой науке.

Вероятие не тождественно привычному «предслышанию». «Предслышание» пассивно: оно не творит будущего, оно констатирует нечто, но не раскрывает способа, каким исполнитель и слушатель согласуют свои звуковые ожидания. Ключ к вероятию (приятию чаемого будущего), как и везде — в явлении синергии. За стрелочками вверх и вниз стоят два способа приятия чаемого, отличающиеся степенью и характером подключения усилий воли.

Даже единичный тон может быть взят с разными градациями напряженности. Он может держаться и словно бы некоей левитирующей энергией. Дивная легкокрылость тона — от того, что к небесам мы устремляемся не своей, но благодатно-подхватывающей силой. Такая двойственность в бытии — от всемирного закона синергии: сопряжения двух действующих начал — нашей воли и подхвата благодатью, которые могут сочетаться в разных пропорциях.

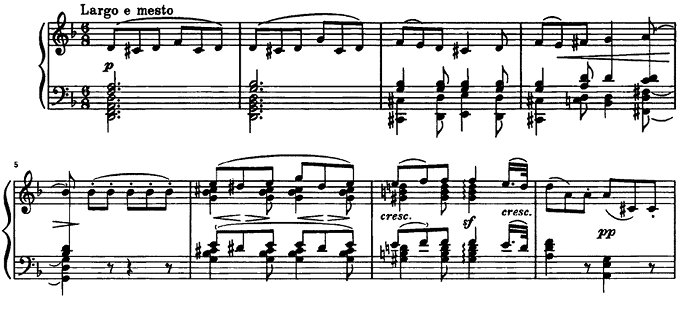

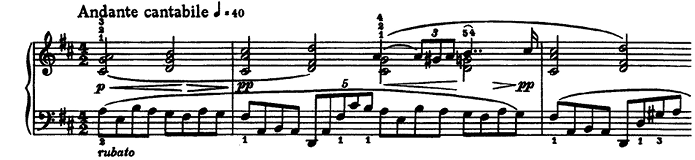

В мотиве из двух нот различия энергий выявляются очевидней. Возьмем двухзвуковой мотив восходящей секунды на стыке пятого и шестого такта в Largo e mesto, медленной части Седьмой сонаты Бетховена. Каким способом сыграть его окончание? Эмиль Гилельс играет мягче, как бы на облегчении в доверии к Промыслу — словно бы вручая нашу волю милости Божией в ожидании нежного подхвата благодати. «Да будет воля Твоя» — это прошение не о безволии, а о преображении воли, чтобы воля Божия стала и нашей. У Веры Горностаевой в интонировании мотива больше рвения (инициальной энергии нашей воли). Оба варианта возможны, потому что это тактика. А мыслить надо стратегически. Стратегическая задача в главной партии — оправдать, то есть стяжать вероятием чудесный перелом от мучительной тесноты души к благодарственной легкости связующей партии. Не будет этого чуда преображения — ни к чему тогда и все последующее развитие. Сказано: стучите — и отворят. Самый напряженный момент такой дерзновенной просьбы — в последовании двух уменьшенных септаккордов. Перелом к благодатной легкости осуществляется на кадансовом квартсекстаккорде, лейтгармонии всей части. Квартсекстаккорд стоит на квинте, как на небесах. У Гилельса снижение звучности к нему более мягкое, у Горностаевой выделение спасительного кадансового аккорда более явственное и тоже красивое.

Перед нами замечательный пример вероятия чаемого будущего в рамках периода. Оно продолжается и далее, и закончиться может только с окончанием произведения.

Обратим внимание на способ сопряжения главной и связующей партий. Студенты некогда знали, что такое вторгающаяся каденция, но забыли — ибо все бессмысленное вмиг испаряется из головы после экзамена. Вторгающаяся каденция — это когда конец одного построения одновременно является и началом следующего (в данном случае — связующей партии). Она свидетельствует о том, что перед нами перелом в рамках единого процесса, а не просто переход к другой мысли. Благодатная легкость в конце периода — все же не сама благодарственная песнь освобождения. Чего не хватает? — Альбертиевых басов. Мотив, фраза — особые слова музыки; а фигурации аккомпанемента, пассажи, фиоритуры, мелизмы — святой дух красоты, в них живущий. Аккомпанемент говорит нам о том, что мы не одиноки в мироздании, что бытие ответчиво и его суть — общение. Красота фигурационных откликов жила в мелизматическом органуме, в фигурированном хорале. И здесь, у Бетховена (см. пример 2), появление фигураций — радость, ободрение бытия и чудо. В музыке мелочей не бывает, потому что каждая несет в себе великий цельный смысл бытия, исполненного красоты и восторга.

Пример 2. Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано № 7, 2-я часть, Тема

Example 2. L. van Beethoven. Piano sonata no. 7, 2nd movement, Theme

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» (Пушкин). Я советую студентам чаще исполнительским слухом вглядываться в текст. Если только играть, играть и играть, то незаметно могут пробраться в игру какие-то двигательно-мышечные стереотипы, меж тем как исполнение призвано дышать первозданностью.

Тезису о вероятии будущего, пронизавшем настоящее, проникшем даже в крохотные мотивы и цезуры, кажется, противоречит существование печальных, скорбных и трагических произведений. Однако наоборот, именно трагические шедевры обладают самой могучей животворящей силой.

Если кода Первой баллады Шопена действительно была бы (как часто пишут) катастрофой, срывом, сломом, если в этом «взрыве отчаяния» слышен «гневный протест» и тому подобное — то откуда тогда прилив энергии жизни? Если главная партия баллады жаждет и ищет, а побочная приносит ответ небесной любви, вначале таинственно-нежный; если далее искание становится все более страстным, а дарование искомой полноты жизни в божественной любви разрастается до масштабов вселенского гимна, но в конце лишь смерть и гнев, — то такое понимание возвращает нас к строению ветхозаветного времени, к обобщенному содержанию басен Эзопа: некто рвался к лучшему, а теперь, смотрите, как он смешон и жалок!

О нет, не так. Совершенно иное исполнительское указание дает Шопен в коде: con fuoco — с огнем. Как ломаться с огнем? Смысл произведения противоположен эзоповскому унынию ветхого времени. «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» — вот та сшедшая с Неба сила, которая держит на себе трагедийные образы искусства. Мучительно слушать балладу, если пианист не слышит сердцем величия ее мысли.

Как понимать начальный трубный глас в Четвертой симфонии Чайковского? Если в нем угроза, то ответ скрипок — истерика? О нет! Хладный, полый внутри дьявол не способен пламенно взывать. А если пред нами призыв свыше, то и скрипки откликаются готовностью любви, поначалу нежной и робкой, затем дерзновенной. В коде первой части мы становимся свидетелями отважной гибели души. В исполнении Караяна отсутствует важнейший момент — молитва перед генеральным сражением. А в гениальной интерпретации Мравинского есть эта мощь духовной правды: завораживающая надмирная тишина хорала и разгорающийся в ней восторг души, принимающей в себя вечность, становятся мотивирующей причиной резкого метрического сдвига — выражения крайней решимости души на битву и мученическую гибель. Как важно для исполнителя иметь духовно-музыкальный слух! Тогда и потрясенные слушатели уже совершенно иными очами сердца наблюдают разгар этой последней битвы и последующую гибель во славу вселенской любви. Таково глубинное гимническое содержание музыкальных трагедий.

Мир — единство непрерывности и прерывности. Два столпа исполнительской теории: синергия 4 и вероятие — постоянны для духа, как закон всемирного тяготения — для материи. А есть еще особые точки, в которых действие полей синергии и вероятия проявляется самым наглядным образом. Их две: цезуры и эмфатические акценты. Первые — на стыке построений и дышат будущим; вторые — внутри них, направлены к сердцевине настоящего времени, отзываются чувством первозданности. В их исполнении явно обнаруживается мера гениальности или посредственности исполнителей. Потому да станут они для нас еще двумя новыми столпами теории исполнительства.

Таинство цезуры

О цезуре по ходу размышлений уже упоминалось. Но она — важнейший элемент исполнительского слуха и требует особого внимания. Цезура — способ чудесного сопряжения мотивов, фраз, синтаксических построений, частей и функций формы. Почему чудесного? Потому что цезура дышит будущим, следовательно, Царством Божиим. Ее признак — вспышка восторга от предчувствия, а затем — от сбывания чуда приятия будущего. Если нет того — исполнение мертвит души. Слышание цезуры — 50% гениальности исполнителя.

Если так, то ее не только нужно глубоко понять, но учиться ей. Если Клементи и иные музыканты писали руководства «Gradus ad Parnassum» ради совершенствования технических навыков игры, то такие ступени к Парнасу, обители муз, тем более необходимы для развития исполнительского слуха как органа поиска красоты.

Первым образцом в моем курсе становятся начальные пять тактов медленной части Сонаты № 29 Бетховена, которым я посвящаю целиком одно занятие (см. пример 3). Студенты, вызвавшиеся сыграть их с листа, проскакивают цезуру , — получается глупость. Цезура здесь — композиционного уровня, отделяет однотактовое вступление от основной темы.

Пример 3. Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано № 29, 3-я часть, такты 1–5

Example 3. L. van Beethoven. Piano Sonata no. 29, 3rd movement, measures 1–5

Далее я рассказываю историю появления вступления. Фердинанд Рис, ученик Бетховена, подготовил в Лондоне к печати гравировальные доски. Когда те были готовы (через полгода после написания), он получил от Бетховена письмо с просьбой добавить один такт в качестве вступительного. В первый момент Рис опешил, потом подошел к роялю и сыграл оба варианта: как небо от земли, вариант с добавленным тактом отличался от первого. Рис предлагает каждому музыканту сыграть оба варианта, чтобы удостовериться в том, что он прав.

Мы повторяем этот опыт в классе. Один раз после варианта со вступлением студенты-скрипачи разразились аплодисментами в восхищении от чуда, совершенного Бетховеном. Что же изменилось в восприятии темы? «Появились и усилились нотки хоральности», — говорили студенты. Хорал — это молитва, а молитва — это не когда мы совершаем усилие, а когда мы тянемся, потому что нас притягивают. Читатели этой статьи догадались о причине: появилась синергия, которой дышит бытие.

В собранном трехоктавном унисоне мы возводим взор надежды ввысь. «Вторую ноту надо сыграть громче или тише?» — «Громче», — отвечают некоторые. — «Почему?» — «Потому что дальше идет более высокий звук».

О, все наоборот. Громче — от нас. Тогда и чуда нет. Высокий слух жаждет чуда, и мы замираем в надежде. Только в смиренное сердце может войти чудо свыше. А надо ли задержаться на этом ожидании? А как же? Просите — и получите. Не испросим в уповании, не замрем на миг — получится опять же от себя. Чем живет душа в момент задержки? Откуда должна прийти первая нота темы? Из неведомой вышины небес. Сколь же пронзительно нужно услышать этот чаемый первый звук темы, чтобы чудо свершилось!

Мы слушаем исполнение Владимира Ашкенази, стараясь в видимом услышать невидимое — ту метафизику, которая, по Аристотелю, стоит за физикой.

А в самом тексте Бетховена можно увидеть чудо?

Изменим первую ноту ля на фа-диез — мертвечина! Исчезло чудо, исчезла свежесть модуляционного сдвига. Первые два звука у Бетховена настраивают на ля мажор. Модуляционный сдвиг — сильнее, чем просто подъем интонации. В скачке мелодии как бы наша душа воспаряет; в модуляции сдвигается вся система функций вместе с тоникой, как если бы воспарила и начала летать вся консерватория с ее роялями и профессорами (вот почему так потрясает переход к фуге в Пассакалии Баха: открылась новая, небывалая жизнь в полете духа).

Еще стоило бы обратить внимание, что после настройки на ля мажор настоящая тональность фа-диез минор оказывается шестой ступенью. Шестая ступень — гармония откровения. Это значение исторически образовалось из особенностей терцового соединения аккордов: два звука на месте; два других раскрываются, подобно цветку из бутона. Тут же перекрашиваются звуки. До-диез во вступительном такте — насыщенная терция; в пролившейся с неба мелодии — прозрачная, словно овеваемая Святым Духом, квинта. Не случайно зовут ее чистой, считают совершенным консонансом. Кто чист, кто совершен, кроме Бога?

Многому можно научиться из рассмотрения первых пяти тактов музыки. Можно живо ощутить природу вступительности, научиться возводить взор сердца к несказанному… В исполнении второго звука — наблюдать, как растет в нем притяжение к небу. Убедиться, что первый аккорд темы может прозвучать не раньше, чем энергию вероятия чуда доведем до состояния несомненности.

После свершения чуда нужно удержаться на высоте хоральности. Хорал часто просвечивает в фактуре, как некая дисциплинирующая сила. Потому, научившись на этом примере правильному исполнению, навык можно перенести и на другие его проявления. Если эта основа высветится, например, в Ля-бемоль мажорном этюде Шопена, то и зазвучит он по-иному — более возвышенно, в соответствии с духом высокой музыки.

Я также предлагаю студентам самим вспомнить разные примеры вступлений, чтобы почувствовать всю красоту этой композиционной функции. Например, в посмертном Ноктюрне Шопена до-диез минор. Как добиться того, чтобы первая нота темы явственно спустилась к нам с неба? Надо попросить в двух вступительных фразах, а для того — правильно исполнить улетающие ввысь окончания фраз на доминанте. Тогда ответ с неба услышится непременно — еще раньше, чем включится реальное звучание.

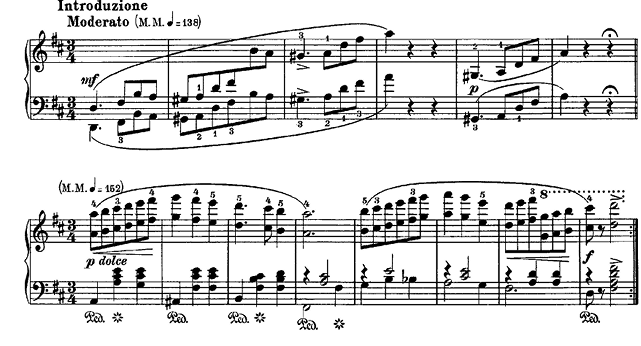

Есть вступления и другого рода, просящие не об откровении райской чистоты, а о всецелой готовности к подвигу пред лицом смерти. Можно ли обойтись без вступления в «Патетической сонате»? Как эта готовность изумительно зреет от такта

к такту!

Вторым целостным исполнительским анализом я обычно избираю «Интродукцию и рондо-каприччиозо» Сен-Санса. Мы прослеживаем в нем всю последовательность цезур и сквозную линию вероятия: от первых робких ростков надежды у оркестра-народа, которые тут же с дерзновением близости подхватывает солист (условно говоря, Моисей) и возносит ко Всевышнему, — и до ослепительного открытия Царствия в коде.

Есть два понятия: интерпретация и уровень гениальности. Как они соотносятся? Синергия, линия вероятия, цезуры, то, что дальше назовем эмфатическими акцентами, — эта духовная вертикаль составляет 99% гениальности, и только один процент остается на своеобразие интерпретации. Как это доказать? Возьмем разные, но изумительные исполнения. Сравним даже исполнения шедевра Сен-Санса на скрипке и в переложении для контрабаса, сделанном Родионом Азархиным. При всех различиях, если исполнитель пропустит хотя бы одну цезуру и лишит музыку чудесности развертывания, исполнение тут же становится мертвым и негодным. О какой интерпретации можно тогда говорить? Духовный закон шедевра нерушим, а интерпретация возникает как бы поверх. Дмитрий Башкиров ярко выразился на одном из мастер-классов: «Недодержал — недоумок. Передержал — интерпретация». Это, конечно, шутка. Но речь идет не просто о дослушивании, додерживании, а о скрывающейся в гениальном исполнении духовной логике музыки.

Пришлось мне как-то быть председателем ГЭК по всем исполнительским специальностям в Симферопольском училище. Критерии определились сразу. «Это, несомненно, консерваторский кадр». И потом я действительно видел этих студентов через пару месяцев в Московской консерватории, и они ко мне подходили, напоминая о тех экзаменах.

Как узнается «отлично»? Первое — несомненное переживание миссии музыки. Студенты говорят о «посыле». Это слабо. Лучше говорить о посланничестве, то есть о миссии. Как выйти на сцену без чувства миссии? Гениальный музыковед Рахманинов! «Время может изменить музыкальную технику, — говорил он, — но оно никогда не изменит миссию музыки». Так это же программа исторического исследования: о сохранении миссии музыки при смене стилевых эпох!

У исполнителя с горящим чувством миссии в душе сама собой появляется и пламенность синергии, пламенность смычка, пламенная свобода всех исполнительских движений — свобода в красоте высшей жизни. В ансамблевой игре отличники обнаруживали ту же драгоценную инициативность. Фактура становилась живой беседой голосов и элементов фактуры.

По-гречески понятие миссии звучит еще более возвышенно и ответственно: посланники от Бога зовутся апостолами!

Если миссия есть посланничество, то кто посылает исполнителя играть Сонату № 29 Бетховена? По его же словам, «музыка есть откровение, более высокое, чем мудрость и философия». Итак, не Бетховен зовет исполнителя на сцену, а откровение, бывшее ему.

В чем состоит сама миссия музыки? «Глаголом жги сердца людей»! Каким глаголом? Тем, о котором сказал апостол Петр Христу: «Господи!.. Ты имеешь глаголы вечной жизни». Это глаголы Царствия, последней цели и смысла бытия. Они не где-то там, в тумане неопределенности. Они живут сейчас и здесь, преображая души творческой радостью бытия.

Итак, последняя цель музыки не может быть меньше, чем последняя цель бытия — призвание к жизни небывалой.

Только после достижения уровня «отлично» можно говорить об интерпретации. Плохую игру называть интерпретацией нелепо. При всем том интерпретология — законная и важная сторона исполнительской теории музыки, которая нуждается в специальном рассмотрении.

Эмфатический акцент

Эмфазу (слово родственно фазе, феномену) часто понимали риторически — как выказывание; но важнее понимание онтологическое: явление (сокровенного поначалу) являемого в являющем. Не было нигде в мироздании даже намека на колесо — и оно появилось как бы ниоткуда, преобразив ход истории: это бытие, а не семиотика. Не было в мире музыки Моцарта — и это небывалое чудо красоты явилось свыше. А исполнение? Оно тоже является в мир как чудо, рождаясь на глазах, сейчас и здесь. Откровение, бывшее композитору, является теперь и исполнителю, — но с учетом всех новых свойств бытия, от истории до акустики помещения.

В самом исполнении (в соответствии с музыкой) тоже могут появляться мгновения особой красоты и значимости. Их мы называем эмфатическими акцентами. Они — как ярко вспыхивающие звездочки: моменты прерывности в непрерывном чудотворении красоты. Подобно цезуре, эмфатический акцент — тоже квант вероятия и синергии. Отличают их местоположение и свойства. Цезура — на стыке фраз и более крупных построений. Эмфатический акцент — внутри их. Как и цезура, он может быть разного уровня — от внутрифразового до композиционного.

Соответственно местоположению на стыке, цезура — концентрат упований и надежд. Телом она «сейчас и здесь» — в настоящем времени. А душа ее пламенеет будущим и спрятанной в нем вечности. Живя в настоящем — стяжает неслыханное. Потому она отважна, жаждет подвига: это квант целестремительной силы души (то есть воли, преображающей бытие).

Эмфатический акцент локален, он тоже — «сейчас и здесь»: в определенной ноте, группе нот или в какой-то композиционной единице. Но в настоящем он не только телом, но и душой. Его смысл: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»

Может ли мгновение остановиться? Не просто может, но именно так и происходит. «Се, время благоприятное». У древних греков было понятие «кайрос» — время блаженного шанса, время спасения, благая участь человека. Безжалостное время-хронос, пожирающее своих детей, уступает место времени-кайросу, в котором прошлое, настоящее и будущее сродняются; настоящее время охватывает собой все, так что люди всех веков имеют возможность стать друг другу современниками.

Что делает настоящее настоящим, а не мнимым? То же, что превращает время-хронос в дивное время-кайрос: открывшаяся в нем вечность! Она-то и излучает красоту в мгновение, радуя всех достоверностью бытия. От нее веет весенней свежестью, ибо кто измерит неизмеримость откровений бессмертной новизны?

Впрочем, можно предполагать, что эмфатических акцентов не так уж и мало в музыке, учитывая, что наряду с ярчайшими примерами существуют и те, что находятся ниже порога внимания (известно ведь, что подпороговые восприятия несопоставимо более могучи и действенны, чем явные). Ласковым движением прикоснулся палец к клавише — и на миллисекунду дольше продлился звук, звучание потеплело... Разве это неважно? Разумеется, не палец является причиной, а тонкость слухового задания.

Внешними средствами эмфатических акцентов оказываются стихания звучности, разные виды агогики — те, что обозначены штрихом tenuto, словами espressivo, rubato или никак не обозначаются. А глубинно они всегда связаны с гармонией.

«Проникая глубже в тайны гармонии, научись выражать наиболее тонкие оттенки чувств», — советовал музыкантам Шуман. Почему именно гармония стала самым сокровенным средством неизъяснимой красоты? Потому что она — из тона. Гармония как продолжение тона охватывает и все чудесные связи тонов. Возьмем только трезвучие: в нем каждый тон имеет особое лицо (небесные мелодии, проливающиеся свыше, с квинтового звука, немыслимо начать с терции или основного тона). И далее простирается райское блаженство гармонии, захватывает бесконечность функциональных связей. Вот о чем говорит Шуман!

Уместно привести пример из его музыки. Второй такт темы «Бабочек» Рихтер играет почти в два раза медленнее предыдущего (при повторении периода, потому что сразу это невозможно после агогически свободного вступления). И вот однажды студентка из Китая показала мне свое исполнение «Бабочек». Было очевидно: списала с Рихтера. А этот темповый зигзаг списать не могла, и сама это поняла. Почему? Перед нами эмфатический акцент. Копировать его физикалистски невозможно — выйдет глупость.

Итак, эмфатический акцент исполняется восхищением души. Агогика — от ago, веду. Она и есть путь, или, лучше, взмывание в небеса. Тогда даже такое резкое замедление темпа, как у Рихтера, не меняет общего впечатления строгой классичности его игры.

Педагоги не устают просить: дослушай, додержи… Понимают ли их ученики? Что нужно дослушать, что додержать? Не звук, конечно, а (в данном случае) чудо эмфазы. Передержать тоже нельзя, должно быть точное равенство силы восхищенности и рельефности агогики. Рихтер не передерживает — каждый прием как влитой: ни прибавить, ни убавить. Тому, что невозможно холодно копировать, стоит все же творчески учиться. Исполнительская теория призвана направлять творческий поиск музыкантов.

Но мы еще не всмотрелись в гармонию второго такта. Что там? — Эллипсис, гармония чуда. Ожидаемая мелодическая вершина септимы в доминантсептаккорде к ре мажору вдруг перекрашивается в тона доминанты к параллели. Перекрашивается не нота соль: само сердце пронзено близостью царствия любви. Как не задержаться на том, от чего захватывает дух? Общий рисунок первой четырехтактовой фразы мелодии — как в романтическом балете, как в полете словно бы левитирующей Жизели через всю сцену. Так и в мелодии «Бабочек»: после короткой разбежки восьмушек мелодия отрывается от земли и нежно касается ее вновь в неотмирной гармонии третьей ступени лада (см. пример 4). Описанный эллипсис появляется именно в момент взлета и парения. Шуман замедляет движение в два раза. А Рихтер усиливает это чудо агогикой.

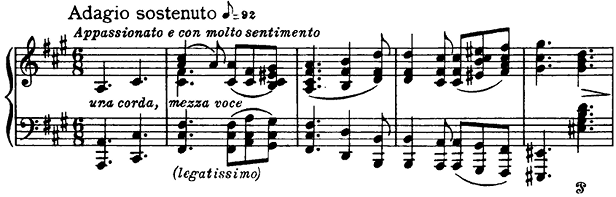

Пример 4. Р. Шуман. «Бабочки», op. 2. Вступление и тема

Example 4. R. Schumann. “Papillons,” op. 2. Introduction and theme

А кстати, кто такие бабочки? На вопрос возлюбленной Клары Шуман ответил: «Это души людей, которые из них вылетают, когда они засыпают». Как неотмирно мыслит Шуман! Именно эти бессмертные создания в светлой печали рассказывают историю любовного треугольника, составляющего нерв романа Жан Поля.

Можно ли не заметить и не откликнуться агогикой в первой же фразе пьесы «Шопен» из «Карнавала»? Модуляция через субдоминанту сама по себе сказочно прекрасна. А здесь это томление по вечности усилено еще и гармонией нонаккорда и расходящимися в нону крайними голосами фактуры (см. пример 5).

Пример 5. Р. Шуман. «Карнавал», op. 9 № 12 «Шопен»

Example 5. R. Schumann. “Carnaval,” op. 9 no 12 “Chopin”

Один из примеров эмфазы (без упоминания этого термина) мы уже видели в анализе Второй прелюдии из ор. 11 Скрябина. Знаки tenuto и есть требование эмфазы в момент «снегурочкиной» гармонии «истаивания».

В Пятой прелюдии ре мажор из того же опуса Cкрябин ставит исполнительское указание rubato (см. пример 6). А разве можно было бы исполнить иначе? Причиной оказывается функциональная инверсия (лейтгармония всей пьесы): субдоминанта после доминанты! Она нуждается в исполнительской мотивации. Она томительна, ее агогическое выделение связано с особой полнотой смысла, избыток небесной красоты требует от исполнителя сугубо внимательного отношения к произнесению звуков.

Пример 6. А. Н. Скрябин. 24 прелюдии для фортепиано op. 11 № 5

Example 6. A. N. Scriabin. 24 piano preludes op. 11 no. 5

Эмфаза изумления может проявляться и на композиционном уровне. Такой пример мы видим в завороженной коде Второй симфонии Гии Канчели.

Иногда меня спрашивают: «А обычные вершины фраз и громогласные кульминации можно ли считать проявлениями эмфазы?» — Можно. Но только помня определение эмфазы и не смешивая ее с моментами наивысшего напряжения всех сил человека. В эмфазе дерзновения от близости Божией обязательно должна пробиваться энергия божественного подхвата к последней цели

бытия.

Тема любви в «Забытом вальсе» Листа фа-диез мажор — какой экстатический гимн основе мироздания! И случайна ли здесь вдохновенная псалмодичность фактуры? А на отзвуке той же темы как бы в небесах появляется фактура amoroso и полифункциональная гармония на умиротворенном тоническом органном басу.

Эмфаза дерзновения составляет секрет эпилогов и код, которые называют апофеозами, «обожествлениями». Таковы коды в финалах Второго и Третьего концертов Рахманинова, Третьего концерта Прокофьева, Первого фортепианного концерта Чайковского.

И в малые масштабы времени может проникать эмфаза дерзновения. «Унылая пора! Очей очарованье!» Как передать в музыке этот восклицательный знак, который раньше именовался удивным (у Смотрицкого) и удивительным (у Ломоносова)? Удивление — от дива, диво — этимологический родственник слова «Deus» — «Бог». Фалик находит дивный прием, передающий состояние крайнего восхищения: долгое восторженное зависание на первом звуке «у». Вытянутые губы в этом звуке — обнаружение стремления. Долгий звук тонической терции, поперек словесного ударения, — и чудо восторга свершилось.

Вот еще сходный прием. Латинское слово «Deus» имеет акцент на первом слоге. По правилам модальной ритмики, он звучит в два раза медленней безударного — в соотношении половинной и четверти. А Пярт меняет соотношение на противоположное: ударный слог занимает первую четверть, а окрыленный безударный — энтузиастически взмывает в вечность на половинке. Эффект необыкновенный и прекрасный!

Синергия состояния

Это синергия с выключенным временем, как бы фотографический снимок бытия, запечатлевающий меру его пронизанности соработничеством человеческой устремленности и божественной силы. Запечатленный момент во времени может занимать мгновение и охватывать тысячелетия, может характеризовать меру духовной высоты человека.

В исполнительстве тоже действует синергия состояния. Что происходит в предначинательной цезуре между обыденностью и открывающимся далее чудом преображения бытия в шедевре? Главная задача здесь — вжиться в достодолжную синергию произведения в целом. Конечно, первые звуки могут быть в поле зрения исполнителя, но разве они сами по себе? В них должна разом зазвучать синергийная высота всего произведения. В этот особый дух красоты и вживается исполнитель в мгновения тишины перед взятием звука.

Итак, над множеством всех интонаций шедевра простирается, словно небо над головой, некая генеральная интонация. Она подобна одухотворенному лику человека. Вглядимся в сотни фаюмских портретов. Станет ли кто сомневаться, что перед нами каждый раз изображение не придуманного, а реального человека? Но он столь же очевидным образом принадлежит и миру вечности. Дивное сопряжение египетской устремленности к вечности и эллинской пластичности изображения! Словно провидя это чудо, египетский вельможа Птахотеп 47 веков назад восклицал: «Искусство не знает пределов — и кто же может достичь вершин мастерства?»!

В моменте синергии диалектикой дышит само слово «момент» (лат. «momentum»). Оно понимается как миг, как этап, период, но его этимология восходит к исходному значению — «движущая сила» (от глагола movēre — двигать). Что-то меняется в нас, когда мы стремимся удержать в себе достодолжное состояние синергии. Всякое усилие хранить в себе синергийную высоту вознаграждается! «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его». Искомая бесконечная высота бытия сродняется с душой. Это общий закон святости и красоты. Умножающаяся близость небу превращает упование в достоверность бытия. Мы кратко характеризовали этот процесс при разборе псалмодии. Есть и архитектурная псалмодия — аллеи сфинксов, ряды колонн, врата во вратах, анфилады Эрмитажа…

Понятие синергии состояния помогает осознать внутренний строй эпохальных стилей музыки.

Классико-романтическая форма стремительно освоила синергию во времени. Она открыла «мотив», что значит «движущий», открыла развитие как динамику меняющихся состояний. Один мой студент, впечатленный анализом пьесы Сен-Санса, попробовал в своих домашних занятиях таким же способом сыграть Баха. Сказал мне, что не получается, выходит карикатурно. Еще бы! Закон барокко совершенно иной. Там главное — синергия состояния. Основной принцип художественной формы — моноаффектность. Под аффектом понималось состояние духа, овеваемое вечностью. В предстоянии пред Богом — уместно ли размахивать руками? Если нерв классико-романтической формы — развитие, то применительно к барокко говорят о развертывании (вечного аффекта во времени). Отсюда и закон моноаффектности, и все способы поддержания ровности состояния — полифоническая вязь голосов, барочная метрика с ровным хождением басов, принцип ostinato.

Благоговейное хранение состояния в музыке барокко — от церковного искусства Средневековья: от молитвы, основанной на вживании в искомую высоту. Подсказкой свыше музыканты Средневековья открыли синергию в одновременном сочетании нашего усилия (строгая собранность хоральной основы) и благодатной вознесенности духа в фигурациях (мелизматический органум, фигурированный хорал).

Откровение синергии состояния не только не пропало позже, но продолжает оставаться важнейшим фактором красоты доныне. Как без нее было обойтись Бетховену в медленной части его Сонаты № 29, начальные такты которой анализировались выше? А ведь это почти десять минут медленной музыки. Без явного диалога с небесными откровениями исполнителю не обойтись никак.

Кто услышит фигурированный псалмодический хорал в Этюде № 13 Шопена, тот вознесет к небесам и слушателей. В изысканнейшей Прелюдии ре мажор ор. 11 Скрябина неожиданно тоже обнаруживаем наследие Средних веков.

Знаменный распев и протяжная русская народная песня — родные сестры, и обе исполнены красоты одномоментности. Можно ли представить «Хованщину» Мусоргского без пророческого «Рассвета на Москве-реке»? Вариантная форма вступления отличается от образцов рационализированной западной вариационности. Сохраняющееся и меняющееся в вариантности сплетаются неуловимо, как на лице, озаряемом улыбкой. Еще эта форма похожа на распускающийся бутон цветка: все прекрасней и прекрасней. Так неспешно зреет Царствие Божие в душе.

Наверное, хватит примеров. Синергия — основание бытия, и его две формы (одномоментная и разномоментная) — условие гениального исполнительства.

Критерий онтологизма

Теория исполнительского искусства обширна. Ее начала только намечены. Вероятием чаемого пронизан каждый момент, каждый мотив великой музыки. Изложенные в статье основы жаждут пронизать собой все музыковедческие дисциплины. Как хотелось бы мне написать работу об исполнительской гармонии, сердцевине музыкальной красоты!

Каким бы ни был внешний жизненный повод написания и исполнения шедевра, в глубине побуждения гения лежит жажда вышней красоты как языка Божественной любви. Какой размах мысли в самом начале Прелюдии до-диез минор Рахманинова! Невообразимый контраст fortissimo и pianissimo — вопреки советам риторической теории. Римский поэт Гораций остерегал: не раскрывай широко рот в начале — стыдно будет, если гора родит лишь жалкого мышонка. У гения же, пусть и совсем юного, получается все — в силу правды его мысли.

Рахманинова, как и Чайковского, порой нелепо относят к романтикам. Большая ошибка. Играть Рахманинова романтически значило бы понижать онтологичный дух его музыки. Парменид и элеаты дали критерий онтологизма: тождество мысли и бытия. В полной мере ему отвечает лишь Бог. А человек и его творения — в меру их проникнутости вечностью, силой, красотой и правдой Божией.

Как сыграть первый пророческий мотив только что упомянутой Прелюдии? От себя — невозможно. Перед нами само жизнеутверждающее начало бытия. А кто мы — все человечество, живущее ныне, будущее и мнимо прошедшее (у Бога все живы), — пред лицом Творца? Мы — любовь Его. Потому в проникновенности доверия и жажде мы высим взор к Нему, ждущему нас. Вот какой онтологичной — одновременно грандиозной и нежной — мыслью мотивирован неслыханный контраст, полифонически разворачивающийся в экспозиции шедевра 5.

Развивать начальную мысль бытия нужно тоже онтологически. Психологизм исключен. За актом Творения последовала история. Она, как говорилось, обрела динамизм и стала целестремительной. Целестремительность исканий и испытаний, перевернувшая бытие, определила характер середины пьесы — с необходимым темповым контрастом.

А как обойти остережение Горация о жалком мышонке в конце? Масштаб репризы для того должен соответствовать началу и превосходить его. Что превзойдет акт Творения? Торжество его цели — открытие Царствия Божия. То, что в начале Прелюдии было малым ростком доверия и надежды, теперь обернулось ликованием бытия. Исполнявшееся pianissimo зазвучало fortissimo, потребовав записи на четырех нотных строчках. Вспоминается пушкинское: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Жжет нас последняя цель бытия 6.

Итак, вот что такое прекрасная музыка. Красота — язык Божественной любви. Шедевры музыки несут в себе пророчественную красоту; исполнители каждой цезурой свидетельствуют о близости Царствия, побуждая людей к жизни в высоте и подлинности. Врата ада, все шире раскрывающиеся в апокалиптическое время, бессильны пред укрепляющей силой божественной красоты. Любовь Божия, глубина красоты, истребит все изощренья тьмы.

И вот чего мы ждем от теории музыки: она должна быть достойна своего предмета — нашего священного и божественного (по словам Бетховена) искусства. Светоносной, чудотворящей энергией вероятия призвана она синергийно возносить человечество к последней цели бытия.

Список источников

- Медушевский В. В. Доминанта как откровение и чудо. URL: https://www.musnotes.com/v-v-medushevsky/dominant/ (дата обращения: 25.04.2023).

- Медушевский В. В. Искусство вероятия, или о том, как сохранить цивилизацию на Земле. URL: https://musnotes.com/v-v-medushevsky/Civilization (дата обращения: 25.04.2023).

- Медушевский В. В. Недоработки шестидесятничества (на примере одного эксперимента) // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Т. 37: по материалам IX Международного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART IX». 22 февраля 2022 года / редакторы-составители А. И. Демченко, Н. А. Хренов. Саратов : Саратовская гос. консерватория имени Л. В. Собинова, 2022. С. 35–66. URL: https://musnotes.com/v-v-medushevsky/sixties (дата обращения: 25.04.2023).

Комментировать