«Еврейские песни» Мечислава Вайнберга: поиск национальной идиомы

«Еврейские песни» Мечислава Вайнберга: поиск национальной идиомы

1 Статья написана по материалам доклада, прочитанного на Междисциплинарном научном семинаре «Мысль о музыке в авраамических традициях» 17 февраля 2021 года в Государственном институте искусствознания.

В творчестве Мечислава Вайнберга легко обнаруживаются элементы разных музыкальных традиций и стилей. Говоря о народных истоках произведений композитора, музыковеды называют польскую, еврейскую, белорусскую, русскую, молдавскую традиции2, при этом едва ли возможно четкое отграничение какой-либо одной из них. Даже в тех случаях, когда национальная основа сочинения обозначена прямо, бывает затруднительно указать, в чем именно она проявляется. «Очень заметно <…> пристрастие композитора к интонации тритона, возникающее от повышения IV ступени лада, характерного для венгерской, молдавской, польской и еврейской песенности, но ставшей вполне авторской, лично вайнберговской. Особенно специфична эта интонационная мета в миноре, где III и IV высокая ступени образуют увеличенную секунду», — писала Лиана Генина, предостерегая читателей и слушателей от «неоправданной локализации» музыки композитора [3, 24].

Авторы ряда работ предпочитают говорить об идиоме, присущей стилю Вайнберга3, или об имманентном свойстве его стиля [13, 67]. При анализе сочинений обоснование наличия в них еврейской составляющей заключается, как правило, в перечислении неких «национально-определенных» элементов: увеличенная секунда, альтерированные ступени (повышенная IV, пониженные II и VII), дробление сильной доли, «мерцание» мажора и минора (пресловутый «смех сквозь слезы»).

Получается, что музыка, в которой нет хотя бы одного из перечисленных признаков, априори не еврейская. Названные элементы музыкального языка начинают играть роль символов — возникает ощущение, что любое их использование привносит в сочинение «еврейское содержание». Распространение же их в других традициях (например, дробление сильной доли во многих европейских танцах, чередование одноименных мажора и минора у Шуберта и тому подобное4) игнорируется либо рассматривается как «еврейское влияние» (например, в музыке Малера). По сути же происходит сегрегация — маркировка одной из сформировавшихся в Европе традиций как «чужой».

Национальная принадлежность двух выбранных нами опусов Вайнберга обозначена в их заглавиях: «Еврейские песни» op. 13 написаны на стихи Ицхока Лейбуша Переца (1943), в «Еврейских песнях» op. 17 композитор обратился к поэзии Самуила (Шмуэля) Галкина (1944). Проанализируем те элементы вербального текста и музыкального языка, которые при определенном ракурсе восприятия становятся отсылками к ашкеназской культуре, и на их примере обозначим векторы, по которым можно проследить связи с еврейской традицией.

Первый из циклов при жизни композитора был опубликован дважды. В 1943 году он был размножен методом стеклографии под грифом Музфонда. В 1945 году этот же нотный текст был воспроизведен издательством Союза композиторов тиражом 1 000 экз. Здесь на титульной странице он назван «первым циклом», из чего можно заключить, что предполагался выпуск семнадцатого опуса, а также что сам Вайнберг объединял две тетради песен. Соответственно, на титулах чистовых рукописей «Еврейских песен» op. 13 и op. 17, выполненных, по-видимому, в конце 1944 года, мы видим подзаголовки «Первый цикл» и «Второй цикл», однако последний до недавнего времени оставался неизданным. В 2015 году обе тетради были опубликованы в Гамбурге5.

Лишь в двух этих сочинениях Вайнберг написал музыку к текстам на идише. К еврейской традиции он обращался также в более позднее время, но в вокальной музыке использовал уже переводы. Например, в цикле «Шесть детских песенок для голоса и фортепиано» (1947) таковы тексты Двойры Хорол6 (№ 3 и 4) и Ицхока Лейбуша Переца (№ 6)7. В шестидесятые годы Вайнберг на основе одного из номеров «Еврейских песен» op. 17 написал Largo (IV часть) Шестой симфонии, взяв стих Галкина в русском переводе.

Между тем опус 13, опубликованный и вошедший в исполнительскую практику, пели в основном на русском языке. Причин для этого могло быть немало, но был и официальный повод: в издании, по советской традиции, под нотной строчкой, наряду с оригинальным текстом на идише, данным в латинской транскрипции, помещен его русский перевод, выполненный Натальей Кончаловской8. Подобным образом в СССР публиковалась вся вокальная музыка на иностранных языках — от песен и романсов до опер.

Разница между оригиналом и переводом в большинстве номеров несущественна, но переводы — даже самые точные — могут иначе восприниматься в контексте другой культуры. Обилие уменьшительно-ласкательных форм (breytele, kelbele, bergele, beymele и другие) передано с соответствующими суффиксами: «булочка», «бяшки-барашки» (вместо теленка), «На зеленой горочке / выросла березочка» и тому подобное. В идише эти формы звучат нейтрально и используются как мужчинами, так и женщинами, тогда как в русском языке их принято относить преимущественно к женскому речевому поведению. Возможно, именно это стало причиной исполнения тринадцатого опуса в основном певицами.

В некоторых песнях происходит незначительное смещение смысловых акцентов. В качестве примера приведем второй номер опуса 13 — «Breytele» («Хлебушек»):

Breytele, breytele,

breytele kleyn!

A breytele zol dokh kaylekhdik zayn!

Un tsind

geshvind

in eyvele arayn!

Genug in eyvele gezesn!

— ham, ham, ham!

Oyfgegesn.

Дословный перевод:

Хлебушек, хлебушек,

Хлебушек маленький!

Хлебушек пусть будет кругленьким!

И теперь

быстро

в печку!

Хватит в печке сидеть!

— Ам-ам-ам!

Съеден.

Перевод Н. П. Кончаловской:

Булочка, булочка,

булочка моя,

ты, булочка, будешь кругленькая,

пеку тебя

в горячей печке сам,

готова булочка, готова,

ам, ам, ам,

спечь бы снова.

Перевод Кончаловской близок к дословному, однако в нем говорится скорее о лакомстве и удовольствии его приготовить и съесть; в идише же акцентируется, с одной стороны, что хлеб маленький, а с другой — что и все этапы приготовления, и само поедание происходят как-то очень быстро. Пропали динамичные мужские рифмы, пронизывающие этот стих: kleyn (здесь, скорее всего, было диалектное произношение klayn) — zayn — arayn и tsind — geshvind.

Текст на идише напоминает потешку или детскую игру наподобие куличиков: действия так быстро сменяют друг друга потому, что они совершаются понарошку.

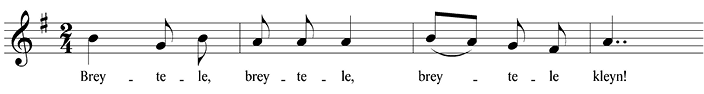

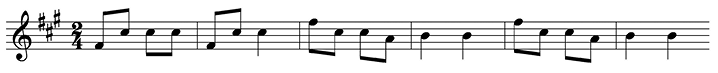

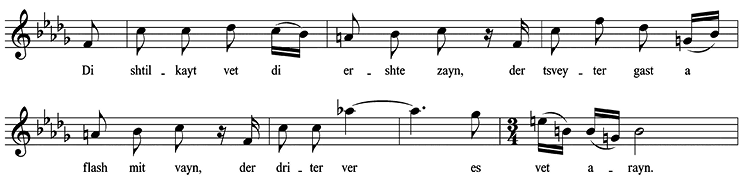

Этот стих, как и другие, выбранные Вайнбергом для первого цикла, несколько раз печатался в небольших детских книжках [29, 15; 24, 31]. Одним из первых изданий воспользовался другой еврейский композитор — Моисей Мильнер (1886–1953), сочинивший в 1921 году вокальную сюиту «Десять детских песен И. Л. Переца»9. Некоторые номера этой сюиты и цикла Вайнберга написаны на одни и те же тексты, в их числе и «Breytele». Мильнер представляет его именно как детскую игровую песенку (см. пример 1).

Пример 1. М. Мильнер. «Breytele»

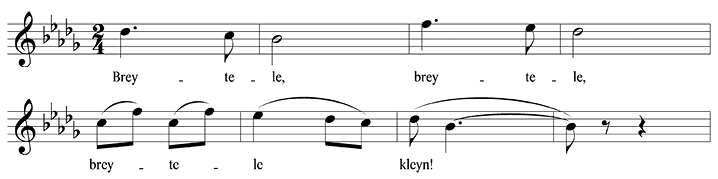

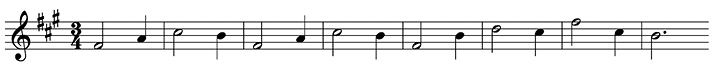

У Вайнберга те же слова звучат иначе — скорее, как воспоминание о маленьких радостях, которые в детстве доставляют самые простые вещи и которые не получается длить. За счет чего возникает такой эффект? В песне из вайнберговского цикла более индивидуализированы ритмический рисунок и интонация, они не столь напоминают детскую песенку (см. пример 2).

Пример 2. М. Вайнберг. Op. 13 № 2 «Breytele»

Более сложно устроен и аккомпанемент — он словно обволакивает картину дымкой, отдаляя ее от нас. Благодаря ему сценка воспринимается не зарисовкой, а воспоминанием. Октавные ходы в сопровождении отсылают к первому номеру цикла — вокализу, — они будто расширяются, охватывая все большее звуковое пространство.

Наконец, Вайнберг более чем в два раза увеличивает протяженность одной из строк стиха: «Ам-ам-ам». Троекратного «ам» вполне достаточно для игры, но композитор добавил еще четыре слога. Эта строчка распета на ранее прозвучавший в аккомпанементе мелодический ход. Только в нем в восходящем движении происходит сдвиг на полтона вверх, а в нисходящем — возвращаются прежние, диатонические варианты ступеней (по слуховой инерции они воспринимаются как пониженные). Здесь альтерация не привносит «национального колорита» — интонация словно имитирует звучание голоса сытого человека, как будто хлебушек имел реальный вкус.

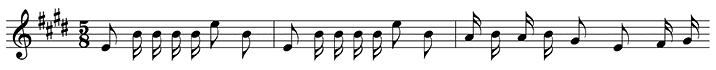

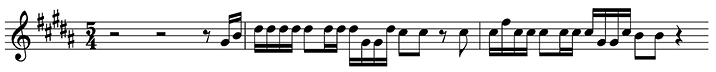

Вступление и Заключение (№ 1 и № 7) невелики и построены на одном материале: уже упомянутый вокализ (нигун10) играет роль эпиграфа и задает тон всему сочинению — кратким зарисовкам промчавшегося детства (см. пример 3).

Пример 3. М. Вайнберг. Op. 13 № 1

Казалось бы, вокальная партия, в которой повторяются опорные тоны, должна звучать предельно устойчиво. Однако она как будто балансирует, вращаясь вокруг квинтового тона и «дотягиваясь» до все более высоких нот. Один из секретов ее динамического равновесия — пятидольный метр. Нам слышится танцевальная поступь, но не только метр «сбивает с ноги»: первый период состоит из двух предложений по три такта. Именно здесь становится понятно, что номер написан в жанре нигуна, который подразумевает движения иного рода. Ранее нам уже приходилось рассматривать его отличие от клезмерской танцевальной мелодии [16]. В нигуне может не быть четко обозначенного сильного времени, нередки случаи смещения акцента.

Другая характерная черта этой мелодии, порождающая ощущение неустойчивости, — появление во второй октаве пониженных ступеней (II и III). В результате мажорная терция в нижней октаве соседствует с минорной в верхней.

Как мы уже отметили, сотканный из воздушных октав аккомпанемент, тоже как будто увеличивающийся в диапазоне, звучит в № 2 «Breytele». Октавная интонация появляется в других частях цикла, каждый раз представая в новых обличьях — расцвеченная аккордовыми звуками в нисходящем движении (№ 3 «Viglid») или зияющая, застывшая неподвижно (№ 6 «Der yesoymes brivele»).

В начальных тактах вокальной партии Вступления отсутствуют те элементы, которые принято считать еврейскими. Однако именно эта мелодия выступает отсылкой к ашкеназской традиции. Подобные кварто-квинтовые ходы типичны для геморе-нигуна, то есть для тех напевов, с которыми читают тексты Талмуда. Кроме того, они являются опорными для модуса Adonoy Molokh, характерном для молитв некоторых праздничных дней — Субботы и Новолетия.

Adonoy Molokh — неоктавный модус11; исследователи отмечают разницу высокой третьей ступени в первой октаве и низкой — во второй. В напевах молитвы, по которой и было дано название модусу, мелодия, постепенно поднимаясь, достигает во второй октаве минорной терции (см., например, [32, 9, no. 32]). Получается, что эти столь свежо, терпко звучащие интонации для самого Вайнберга были не новацией, не расширением лада, а, напротив, возвращением к знакомым с детства традиционным напевам.

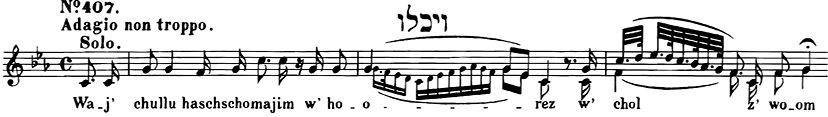

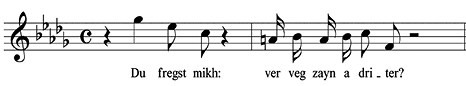

Среди субботних песнопений есть особая группа тех, что звучат в пятницу вечером, начиная праздничный день ([32, 9, no. 32, р. XII]; см. также примеры песнопений: nos. 27, 36–39, и другие). Обратим внимание на одно из них — «Va-yekhulu» — «И завершены были небо и земля...» (см. пример 4).

Пример 4. Песнопение «Wa-j’chullu» («Va-yekhulu»)12

Его текст — начало второй главы книги Берешит, фрагмент, рассказывающий о завершении шести дней творения. Этот отрывок звучит в вечерней службе в Субботу и в праздники два раза. Третий раз его поют в каждом доме перед праздничной трапезой, во время вечернего Кидуша (благословения вина). Каждый ребенок еженедельно слышит эту мелодию, когда вся семья в сборе, на столе самая вкусная еда, а впереди беззаботный праздничный день. Помимо нее есть еще ряд песнопений в том же строе, также связанных с Субботним днем. Во многих случаях «минорная» терция звучит также и в нижнем регистре: она не выступает в еврейских напевах маркером «печали». Это торжественные, полные радости пиюты (гимны).

Подобно тому как Суббота для благочестивых евреев служит примером жизни вблизи Всевышнего — дарованной первому человеку и утраченной им, — для Вайнберга в жестокое военное время воспоминания становятся грезой о потерянном им беззаботном рае — детстве.

Сопоставляя мелодию Вступления из опуса 13 с примерами песнопений из изданий XIX — начала XX века, мы не пытаемся отыскать в музыке Вайнберга цитаты, а выявляем модальную структуру, в рамках которой возникла его пятидольная тема — модель, по которой создавалось множество напевов (подробнее об этом модусе см. [19]). Их разнообразие отнюдь не означает распада традиции, неверной передачи мелодии, ее искажения. Напротив, внесение своего (но, конечно, соответствующего представлениям о каноне) являлось нормой и ценилось окружающими. Собственные версии напевов были у каждого кантора, и все в общине, слыша их, понимали, что это за мелодия. Одни и те же интонации звучали в синагогальных молитвах, в пиютах и змирес в доме, за праздничным столом, в нигунах, создавая для Субботнего дня особенную, узнаваемую звуковую атмосферу.

Вайнберг обращается с мелодией Вступления столь же свободно: фактически он делает ее темой для вариаций во втором цикле песен. В заключительном номере эти интонации повторяются почти буквально (см. пример 5).

Пример 5. М. Вайнберг. Op. 17 № 6 «Tsu di royte kriger»

Те же мелодические очертания мы видим в вокальной партии первого номера, причем композитор называет эти части цикла одинаково: «Tsu di royte kriger» («Красному солдату»; см. пример 6).

Пример 6. М. Вайнберг. Op. 17 № 1 «Tsu di royte kriger»

Мелодия второй части опуса 17 «Di muter» («Мать») не только звучит в том же модусе — она пятидольная, как и Вступление первого цикла (см. пример 7).

Пример 7. М. Вайнберг. Op. 17 № 2 «Di muter»

Мать рассказывает, что пять дней в неделю у нее праздник, потому что она получает письма с фронта от пяти своих сыновей. Только в пятницу и субботу весточек нет, и виновна в этом она сама. Если бы сыновей было семеро, она получала бы письма и в эти дни.

Этот номер можно анализировать, не рассматривая его еврейскую составляющую: и пятидольный метр, и чередование высокой и низкой третьей ступени (здесь уже в одной октаве) для уха музыканта, воспитанного в академической традиции, воплощают соединение тревоги за сыновей и радости от приходящих весточек13.

Знание модуса позволяет нам, однако, понять, как мелодия подчеркивает смысл стиха. Мать поет о том, что у нее буквально каждый день становится праздником, и в основе ее напева — субботнее, то есть праздничное, песнопение. Завершает номер проведение в басовом регистре варианта темы; в нем без труда узнается один из самых известных напевов пиюта «Lekho dodi», которым встречают Субботу. Модальная структура песнопения сохраняется даже в куплете, где говорится, что в пятницу и субботу писем нет. И это тоже понятно: именно в пятницу вечером происходит первая праздничная служба, то есть даже на те дни, когда не приходят письма, распространяется радость.

Общность мелодического материала «Еврейских песен» до сих пор не замечалась исследователями, поскольку «тема» (роль которой играет модальная структура) возвращается каждый раз в новом обличии. Песни второго цикла — очень яркие стилизации. Они отсылают слушателя то к Шуману, то к Мусоргскому, то к Шуберту, то к Малеру. Их можно рассматривать как жанровые вариации. Вайнберг играет смыслами, говорит, одновременно обращаясь к разным аудиториям. И мы видим, что не случайно композитор объединил две тетради песен: второй цикл как бы продолжает и по-новому раскрывает тему, заданную первым.

Смысловым центром опуса 17 становится третий номер — «Nay-yor lid» («Песня Новолетия»). В стихе Галкина есть отсылки к двум важнейшим еврейским праздникам — Рош-а-шоне (Новолетию) и Пейсаху, приходящимся на противоположные точки годового цикла. Музыка становится отражением этого совмещенного, как бы вывернутого наизнанку единого обрядового времени.

Форма «Nay-yor lid» проста — два куплета, в каждом два раздела: вопрос и ответ. У знающего традицию закономерно возникают ассоциации с fir kashes — четырьмя ритуальными вопросами, которые звучат за пасхальным столом14. Ответы построены в знакомом нам модусе Адоной Молох, который был важнейшим в синагогальных службах Новолетия. А мелодия первого раздела — вопроса — строится на том же звукоряде, но не в восходящем, а в нисходящем движении (см. примеры 8, 9).

Пример 8. М. Вайнберг. Op. 17 № 3 «Nay-yor lid» (такты 1–2)

Пример 9. М. Вайнберг. Op. 17 № 3 «Nay-yor lid» (такты 9–15)

Движение начинается со второй октавы, сначала со второй низкой ступени, а в кульминации во втором куплете (такт 22) с третьей низкой ступени (до которой «дотягивалась» мелодия в нигуне — во Вступлении опуса 13). Получается, что вокальная партия начинается с самых неустойчивых ступеней — так, будто «вопрос» приходит непонятно откуда.

В еврейской традиции такого быть не может: в модусе важно положение каждой структуры; она не передвигается, не переставляется из конца в начало и, тем более, не «переворачивается». Здесь же Вайнберг проводит тему в ракоходе, то есть применяет к ашкеназскому модусу полифонический прием из европейской академической традиции.

Композитор обращается не только к субботним песнопениям. Драматические кульминации обоих циклов построены на ином интонационном материале. Перевод шестого номера op. 13 «Der yesoymes brivele» («Письмо сироты») — по-русски он назван «Горе», — очень далек от оригинала.

Письмо сироты

(дословный перевод)

Маме пишет ее единственное дитя,

Поднимись, любимый ветер!

И неси его ввысь, на тот свет

К маминой обители...

Нечего пить, нечего есть,

И они велят тебя забыть!

Спать на жестком сундуке...

Я могу спать, могу поститься...

И тяжелейшее бремя вынесу,

Пусть они только меня не бьют,

Мама, мама, мама, мама,

Они хотят от меня слышать только плач,

А у меня, мама, нет слез,

Лежу я, мамочка, и дрожу,

И мне горько, мама, мама!

Горе

(перевод Н. П. Кончаловской)

Был серый кот, был теплый дом,

С мамой жили мы вдвоем,

Нам было хорошо тогда.

Но с войной пришла беда.

Мамы нету, дома нету,

Хлеба нету, что же это?

Мама больше не вернется,

Спит в могиле, не проснется.

Пепел, вот что с домом стало.

Котик бродит одичалый,

Мама, мама, где ты мама!

Метель метет и ветер воет,

Нету крыши надо мною,

Подойду теперь и стану у порога,

Приютите ради Бога...

От первоначального смысла в переводе сохранилось немногое: умершая мать, отсутствие еды (nisht tsu esn — «хлеба нет») и строка с повторением «мама-мама» (на идише: «Mame muter, mame muter»). Котика, войны, сожженного дома, воспоминаний о хорошей жизни, метели и просьбы о приюте в стихе не было.

Этот текст замыкает сборник «Для маленьких детей (песенки и игры)», выпущенный в Вильно в 1925 году [28]. В него вошли потешки, колыбельные, считалки, акростихи, загадки, игры, дразнилки, которые Перец сочинил в последние месяцы своей жизни. Лишь часть стихов была опубликована ранее. Все остальные тексты, взятые Вайнбергом для первого цикла, здесь тоже есть, но, например, «Breytele» напечатан в другой редакции, по-видимому, более ранней [28, 8–9, No. 5].

Перец был прекрасным стилистом и многие свои произведения писал в народном духе. Стих «Der yesoymes brivele», который, как нам сейчас кажется, выбивается из череды игр, потешек и колыбельных, также продолжает традиции местечка. «Сиротские» песни входили в репертуар бродерзингеров (бродячих певцов), подхватывались детворой, которая могла также развлекаться и игрой «в сироту»15. Одновременно «несчастный сиротка» был типичным персонажем святочных рассказов, в изобилии печатавшихся в газетах и журналах в конце XIX — начале XX века (подробнее о жанре см. [6]). «Письмо сироты» находится как бы на перекрестье традиций: оно отсылает нас и к чеховскому Ваньке Жукову, и к большой группе «песен-писем» в ашкеназской музыкальной культуре (см. [14; 17]).

Вайнберг переосмыслил текст Переца. Он не только не принял игровой условности стиха, но и придал ему иное значение. Жанровой основой здесь становится кадиш.

Кадиш — одно из важнейших молитвенных песнопений в еврейской культуре, гимн, прославляющий Всевышнего. Его произносят в ознаменование завершения каких-либо важных дел. Кадиш заканчивает синагогальные службы, а также некоторые их разделы; его произносят по прочтении главы Пятикнижия и в прочих случаях. Его также положено читать одиннадцать месяцев по умершему человеку (таким образом, жизнь человека воспринимается как важное деяние, пришедшее к завершению). Соответственно, различают пять вариантов текста кадиша. Поскольку это пиют, то существует множество его напевов. Для каждой разновидности можно отыскать не одну, а несколько групп мелодических вариантов, причем большинство из них фиксировалось от конкретных канторов, и нотации передают индивидуальные черты распева.

Казалось бы, тексту Переца более всего мог подойти кадиш ятом — «молитва сироты» (то есть кадиш по умершему родителю). Однако Вайнберг выбрал иной вариант: неила-кадиш. Кантор поет его только раз в году вслед за молитвой неила, завершающей Йом-Кипур. Наиболее близкий вариант мелодии находим в седьмом томе собрания Идельсона [31, 149, no. 105].

Обращение к особому роду кадиша показывает, что Вайнберг прочитал стих как моление. Не случайно он чуть сократил текст, убрав строчку, в которой ребенок жалуется, что его секут розгами. В стихе нет прямого упоминания смерти матери, ее могилы, — есть лишь некая обитель, что тоже важно. Фраза «они велят тебя забыть!» тоже обретает иное звучание. У Вайнберга речь идет не о ребенке-сироте. В Йом-Кипур определяется судьба всех евреев — народа в целом и каждого в отдельности. Имена, внесенные в Книги Судеб, закрепляются печатями. Неила — молитва, чтение которой знаменует закрывающиеся небесные врата: высший суд завершен. Сирота — это еврейский народ, терпящий бедствия и унижения. Он взывает к Всевышнему и — принимает судьбу, в которой уже ничего нельзя изменить.

В «Еврейских песнях» op. 17 драматической кульминацией становится пятый номер. В настоящее время этот музыкальный материал более известен как Largo Шестой симфонии. Вайнберг обратился к стихотворению Самуила Галкина «Tife griber, royte leym» («Глубокие ямы, красная глина»), напечатанному в 1944 году в газете «Эйникайт» [23].

Перевод Веры Потаповой-Длигач вновь не соответствует оригиналу. Если в «Горе» («Молитве сироты») вневременные символы, скорее всего, намеренно были скрыты за бытовыми подробностями, введенными в текст реалиями войны, то здесь трагедия предельно заострена. Галкин писал о зверствах убийц, которые «закалывали маленьких детей, вешали стариков, не щадили никого». Красная глина, как будто впитавшая кровь жертв, — это еще и символ разрушения замысла Всевышнего, некогда сотворившего Адама (имя этимологически связано со словами «глина» и «красный»).

В русском же тексте повествуется о смерти одних только детей — и мы слышим эти слова в исполнении детского хора:

Кровь мою смешали с пылью.

Детский плач во мгле ночей —

Пир фашистских палачей!

<…>

Нет числа погибшим детям.

Тяжко было умереть им.

Не от глины красен ров,

Этот ров — их дом и кров.

«Сопоставление “детство — гибель” станет своего рода лейттемой творчества Вайнберга», — писала Людмила Никитина, проводя параллель между Largo Шестой симфонии и песней «Горе» из цикла «Еврейские песни» на стихи Переца [8, 18].

В вопросе о жанровых истоках музыкального материала Largo единого мнения нет. Никитина отмечала светлую песенную мелодию, нередко звучащую в мажоре и содержащую пониженные ступени. Михаил Бялик писал: «Детский хор повествует о самом чудовищном преступлении фашизма — расправе над детьми. В мелодии переплетаются черты колыбельной и плача» [2, 76].

Нелли Кравец [27] и вслед за ней Хенни ван де Груп [22] считают, что музыка Largo связана с песнопением «Kol Nidre» («Все обеты») в варианте, зафиксированном кантором Аароном Бером из Берлина16. Исследователи берут четыре такта из кульминационного раздела песни Вайнберга (такты 41–44) и сопоставляют его с фрагментом молитвы, отбросив в ней как начальную интонацию, так и последующее восходящее движение и оставив лишь нисходящий терцовый мотив [22, 32]17.

На самом же деле мелодическая линия построена на интонациях кадиша сироты (кадиш ятом). Она проста, поскольку читать такой кадиш приходилось в свой черед каждому члену общины в горестный для него период. Этот напев не рассчитан на художественный эффект. По этой причине его почти не фиксировали в сборниках песнопений18. Кроме того, близкие интонации звучат при чтении псалмов.

Если в op. 13 молитва ребенка-сироты благодаря ее музыкальному решению может быть прочитана как моление всего народа, то в цикле op. 17 горестное повествование о массовых жертвах оборачивается индивидуальной молитвой. Передача этого музыкального материала детскому хору в Largo Шестой симфонии усиливает эффект: как будто звучат голоса множества осиротевших детей. В то же время сохраняется характерная для композитора двойная оптика: для слушателя, не знакомого с еврейской традицией, очевидны отсылки к малеровской традиции.

Вайнберг не цитировал молитвы и песнопения, но создавал мелодии по тем же законам, по которым возникали их многочисленные варианты в ашкеназской культуре. Его музыка «толкует» текст, в некоторых случаях заставляя его переосмысливать, что также соответствует еврейской традиции. Одновременно композитор использует арсенал средств классической музыки, создавая жанровые вариации или выписывая «мелодический палиндром» в «Nay-yor lid». Виртуозное соединение двух различных подходов исключает предположение о том, что еврейское начало в творчестве Вайнберга было интуитивным, «бессознательно зарождающимся» [26, 270].

Все используемые Вайнбергом элементы музыкального языка можно обнаружить не только в синагогальных песнопениях, но и в клезмерской музыке, песнях на идише и в музыке еврейского театра. Но не клезмерская музыка и не театр были источниками этих интонаций. В то же время в произведениях композиторов, не связанных с еврейской традицией, большинство этих элементов прочитывается иначе, не создавая отсылок к ашкеназской культуре.

Еврейским сочинение делает обращение композитора к аудитории, с которой он говорит на одном языке. Он говорит, зная, что будет понят. В данном случае, вероятно, речь может идти об идиоме в широком смысле слова — как своего рода музыкальном диалекте.

Вайнберг — «полиглот». Его вокальные циклы обращены и к широкой публике, которая считывает в них отсылки к музыке современников и композиторов прошлого, и к тем, кто знаком с еврейскими обычаями. При этом каждый из ракурсов открывает слой текста со своим кругом образов и символов.

В силу объективных причин Вайнберг нигде открыто не высказывал своего отношения к религии. Однако его музыка позволяет понять, насколько глубоким было знание композитором еврейской традиции, одной из важных черт которой является умение говорить с каждым из собеседников/слушателей на том уровне, на котором тот готов его понимать.

Литература

- Бойко В. Л., Чайкин С. Г. Синтез традиционного и новаторского как магистральное направление освоения камерно-ансамблевого инструментального творчества Мечислава Вайнберга в вузовской подготовке музыканта // Музыкальное искусство и образование. 2019. Т. 7. № 3. С. 79–93. DOI: 10.31862/2309-1428-2019-7-3-79-93

- Бялик М. Моисей Вайнберг. Шестая симфония, ля минор, соч. 79 // Советская симфония за 50 лет / отв. ред. Г. Г. Тигранов. Ленинград : Музыка, 1967. С. 72–78.

- Генина Л. «Все будет хорошо» (о творчестве М. Вайнберга) // Советская музыка. 1962. № 8. С. 21–31.

- Горковенко А. А. Об одной системе ладов с увеличенной секундой в народных песнях // Проблемы лада : Сб. статей / сост. К. И. Южак М. : Музыка, 1972. С. 151–180.

- Горковенко А. А. Увеличенная секунда в эстонских народных песнях // Проблемы музыкального фольклора народов СССР : Статьи и материалы / сост. и отв. ред. И. И. Земцовский. М. : Музыка, 1973. С. 257–261. (Серия «Фольклор и фольклористика»).

- Душечкина Е. В. Русский святочный рассказ: становление жанра. СПб. : Издательский отдел Языкового центра СПбГУ, 1995. 258 с.

- Лех Ф. Гидон Кремер: почему Вайнберг мне так близок? [интервью]. URL: https://culture.pl/ru/article/gidon-kremer-pochemu-vaynberg-mne-tak-blizok-intervyu (дата публикации: 06.12.2019; дата обращения: 20.01.2021).

- Никитина Л. Д. «Почти любой миг жизни — работа...» Страницы биографии и творчества Мечислова Вайнберга // Музыкальная академия. 1994. № 5. С. 17–24.

- Николаев А. О творчестве Вайнберга // Советская музыка. 1960. № 1. С. 40–47.

- Перец И. Л. Избранное. М. : Художественная литература, 1976. 397 с.

- Ройтерштейн М. И. Симфония с монологами // Советская музыка. 1969. № 3. С. 26–28.

- Северина И. Вновь звучит музыка Вайнберга // Музыкальная академия. 2000. № 2. С. 71–73.

- Сокольвяк Н. Л. Дмитрий Шостакович и Мечислав Вайнберг: о стилевых пересечениях в жанре струнного квартета // Южно-Российский музыкальный альманах. 2019. № 3 (36). С. 65–70. DOI: http://doi.org/10.24411/2076-4766-2019-13010

- Хаздан Е. В. Два «письма» к ребе // Живая старина. 2011. № 1. С. 16–19.

- Хаздан Е. В. Нигун как явление традиционной еврейской музыкальной культуры. На материале общины «ХаБаД Любавич». Дисс. ... кандидата искусствоведения. М. : Московская гос. консерватория имени П. И. Чайковского, 2008.

- Хаздан Е. В. Перевоплощения мелодии // Научные труды по иудаике : Материалы XIX Международной ежегодной конференции по иудаике : в 2 томах. Т. 2. М. : Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер», 2012. С. 303–320.

- Хаздан Е. В. «A brivele»: Песни-письма у восточноевропейских евреев // Материалы Шестнадцатой ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике / отв. ред. В. Мочалова : в 3 частях. Ч. 2. М. : Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер», 2009. С. 301–321.

- Avenary H. The cantorial fantasia of the eighteenth and nineteenth centuries: a late manifestation of the musical trope // Yuval: Studies of the Jewish Music Research Centre. Vol. I (1968). P. 65–85.

- Avenary H. The concept of mode in european synagogue chant: an analysis of the Adošem Malā

Shtejger // Yuval: Studies of The Jewish Music Research Centre. Vol. II (1971). P. 11–21.

Shtejger // Yuval: Studies of The Jewish Music Research Centre. Vol. II (1971). P. 11–21. - Fanning D. Mieczysław Weinberg: In Search of Freedom. Hofheim : Wolke, 2010. 220 p.

- Fanning D. “Was aber zählt, ist die Musik”: Mieczysław Weinbergs Leben und Werk / aus dem Englischen von S. Grebing // Osteuropa. Vol. 60. No. 7: Die Macht der Musik: Mieczyslaw Weinberg: Eine Chronik in Tönen (Juli 2010). S. 5–23.

- Groep H. van de. Babi Yar to Babi Yar: Halkin, Weinberg and Shostakovich: Brothers in arms // DSCH Journal. No. 29 (July 2008). P. 27–41.

- Halkin Sh. Tife griber, royte leym // Eynikayt. 1944. No. 31 (91). Z. 3.

- Hob ikh mir a lidele. Varshe : Kultur-lige, 1922. 78 z.

- Idelsohn A.-Z. Jewish Music in Its Historical Development. New York : Schocken, 1975. XI, 535 p.

- Klokova A. Mieczysław Weinberg — ein Klassiker der sowjetischen jüdischen Musik? // Einbahnstraße oder “die heilige Brüke”? Jüdische Musik und europäische Musikkultur / hrsg. von A. Klokova und J. Nemtsov. Wiesbaden : Harrassowitz, 2016. S. 253–271.

- Kravetz N. “From the Jewish folk poetry” of Shostakovich and “Jewish songs” Op. 17 of Weinberg: music and power // Dmitri Schostakowitsch und das jüdische musikalische Erbe / hrsg. von E. Kuhn. Berlin : Kuhn, 2001. S. 279–297. (Studia Slavica musicologica, Bd. 18; Schostakowitsch-Studien, Bd. 3.)

- Perets I. L. Far kleyne kinder (gezang un shpil). Wilno : Vilner farlag fun B. A. Kletskin, 1925. 128 z.

- Perets I. L. Kinder-lider. Varshe : Kultur-lige, 1921. 26 z.

- Schwarz B. Music and Musical Life in Soviet Russia: 1917–1970. London : Barry & Jenkins ; New York : Norton, 1972. 550 p.

- Thesaurus of Hebrew Oriental Melodies / collected, classified and edited by A. Z. Idelsohn. Vol. VII: The Traditional Songs of the South Germany Jews. Leipzig : Friedrich Hofmeister, 1933. LIX, 181 p.

- Thesaurus of Hebrew Oriental Melodies / collected, classified and edited by A. Z. Idelsohn : in X vols. Vol. VIII: The Synagogue Song of the East-European Jews. Leipzig : Friedridh Hofmeister, 1932. LIX, 281 p.

Комментировать