Эстетика Даргомыжского: традиционный подход с нетрадиционными выводами

Эстетика Даргомыжского: традиционный подход с нетрадиционными выводами

В последнем письме, написанном за несколько недель до смерти, Даргомыжский признается: «<…> я так ленив на литературный труд» [2, 128].

Конечно, полностью доверять этому высказыванию нельзя. Когда дело касалось творчества, например перевода на русский язык либретто «Эсмеральды» или работы над текстом «Русалки», лень Даргомыжского бесследно исчезала. И все же, высказывание это во многом справедливо. В любом случае ничего подобного «Запискам» Глинки или «Летописи моей музыкальной жизни» Римского-Корсакова Даргомыжский не создал: борьба за постановки своих многострадальных опер, занятия с учениками поглощали бóльшую часть времени и сил. Да и писем он оставил меньше, чем любой другой выдающийся русский композитор XIX века. В самом полном издании «А. С. Даргомыжский. Автобиография — Письма — Воспоминания современников», выпущенном в далеком 1921 году под редакцией Н. Финдейзена, их чуть более ста [2].

В 1952 году вышли в свет «Избранные письма» Даргомыжского (выпуск 1) — небольшая книжечка, составленная неутомимым и страстным исследователем творчества композитора М. С. Пекелисом1 [3]. В предисловии музыковед отмечает: «Удалось собрать сейчас писем двести» [3, 4]. Цифра, почти вдвое превышающая число писем в публикации Финдейзена. К сожалению, этот первый выпуск оказался последним. Несмотря на крайне ограниченное количество корреспонденций, представленных в нем, — 19, сборник имеет ряд достоинств, среди которых не только упомянутая статья, но и новое имя-адресат — князь Н. Б. Голицын, а также именной указатель.

И все же. Наиболее полным изданием по сей день остаются письма, напечатанные Финдейзеном в разгар Гражданской войны2. Справедливая критика не отменяет значимости этого труда, тем более что он дополнен бесценными воспоминаниями современников: Ю. К. Арнольда, В. Т. Соколова, П. А. Степанова, Л. И. Шестаковой, барона Б. А. Фитингофа-Шеля. Усилиями петербургских музыковедов к числу ранее известных писем добавлены новые. Их публикации отличаются завидной скрупулезностью текстологического анализа, выполненного на самом высоком современном уровне. Это работы М. Н. Зарецкой и О. В. Кузнецовой [14], а также Т. В. Берфорд [7].

Весь свод изданных к сегодняшнему дню писем Даргомыжского, наряду с высказываниями современников и музыкальными текстами произведений — звуковым воплощением взглядов Даргомыжского на творчество, — станет основой для осмысления главной проблематики очерка.

Не праздный вопрос: кому писал композитор? Имен, знаковых для русского XIX века, немного, а письма эти можно сосчитать по пальцам: четыре — Одоевскому, шесть — Серову, четыре — Стасову, одно — Мусоргскому. Ни одно из них не носит принципиального для понимания эстетики Даргомыжского характера. В издании Финдейзена нет ни одного письма Глинке. Когда В. Н. Кашперов3 обратился к умирающему Даргомыжскому с просьбой познакомиться с «имеющимися» у него письмами Глинки, то получил такой ответ: «Я бы охотно готов исполнить желание ваше и г[осподина] Бартенева, но сущность в том, что собственно писем Глинки у меня никаких нет. Несмотря на постоянную 22-х летнюю дружбу нашу, мы с ним в разлуке лично не переписывались, а имели постоянно друг о друге сведения через сестру его — г[оспо]жу Шестакову и еще общего нашего знакомого Энгельгардта. Городских же записок было у меня множество, но, после смерти его, я самые пикантные из них <…> пожертвовал в Публичную библиотеку и раздарил многим его почитателям»4 [2, 127–128]. Но тут Даргомыжский не точен. Несколько писем Глинки все же сохранились, но их крайне мало и они носят сугубо деловой характер (просьба что-то передать, с кем-то договориться)5.

Основные адресаты, за исключением Л. И. Кармалиной (урожденной Беленицыной)6, не внесены в скрижали истории отечественной музыки. Это ученики, родственники, композиторы средней руки или самоучки, чьи имена сегодня большинству читающих ничего не скажут. Назовем тех, кому Даргомыжский писал особенно часто и поверял сокровенное. Композитор, князь Владимир Георгиевич Кастриото-Скандербек; отец Сергей Николаевич, человек острого ума и не без литературных способностей; любимая сестра Софья Сергеевна Степанова — супруга Николая Александровича Степанова, художника-карикатуриста, редактора журналов «Искра» и «Будильник».

Тематика писем Даргомыжского четко определяется с самых первых корреспонденций: в центре внимания композитора — Музыка, своя и чужая; он предпочитает не тратить бумагу на описание бытовых деталей, хотя исключить их полностью, конечно, не удается. Его «собеседники» если и не одарены каким-нибудь ярким талантом, то уж, несомненно, широко образованны и умны. Те, с которыми можно вести серьезный и взыскательный разговор, включающий обсуждение музыкальных тонкостей, доступных компетентным людям. Неслучайно текстологи, занимавшиеся эпистолярным наследием Даргомыжского, так высоко его оценивают.

Пекелис: «Как художник высокоинтеллектуальный, с острым критическим умом, ясно осознававший свои творческие принципы, Даргомыжский в письмах высказывает меткие замечания о различных явлениях искусства, делится своими впечатлениями и мыслями; нередко в его письмах мы встречаем и обширные рассуждения общеэстетического порядка. Присущие композитору наблюдательность, яркий юмор позволяют тонко подмечать типические, характерные стороны того или иного явления, а новеллистический дар — живо рассказать об интересной встрече, случайной житейской сценке или театральном спектакле» [3, 4].

Огаркова: «В письмах Даргомыжского содержатся значительные для понимания творчества и личности суждения Даргомыжского о “славе”, “таланте”, “вдохновении”, предназначении творчества и миссии творца, о характере дружеских и профессиональных контактов с Глинкой, об отношениях с Дирекцией императорских театров, с журналистами, “высшим и чиновным обществом”, о русской вокальной и композиторской школе, об оценках творчества композиторов-современников и многом другом» [19, 74].

Почти исчерпывающая характеристика. Исключающая дискуссию.

Тем не менее возможны другие интерпретации эпистолярия Даргомыжского, в частности выведение из тени проблем, считавшихся раньше вторичными. При этом главные положения, касающиеся значения творчества композитора и его открытий, заученные со школы наизусть, в любом случае сохраняют свою актуальность.

***

Небезызвестный в свое время композитор барон Фитингоф-Шель получил бесценную запись, сделанную рукой самого Даргомыжского в его альбоме. Эти строки по отчасти понятным, отчасти необъяснимым причинам до сих пор не становились объектом исследовательской рефлексии. А они сверхважны и сверхинтересны. Итак:

«Чтоб сделаться истинным художником надо:

Любить — добродетель, искусство, женщин.

Уважать в других — талант, труд, добросовестное мнение.

Терпеливо сносить — равнодушие общества, пристрастие знатоков, суждение франтов.

Презирать — роскошь, светские удовольствия, брань газет и завистников».

Эта запись — финальный вариант «программы» (назовем так перечисленные Даргомыжским качества для тех, кто хочет «сделаться истинным художником»), тезисы которой встречаются неоднократно и в письмах композитора.

Продолжим цитату:

«А под этими строками он приписал с боку:

“Не знаю, может ли это вселюбезный барон, — а я не могу!..”»

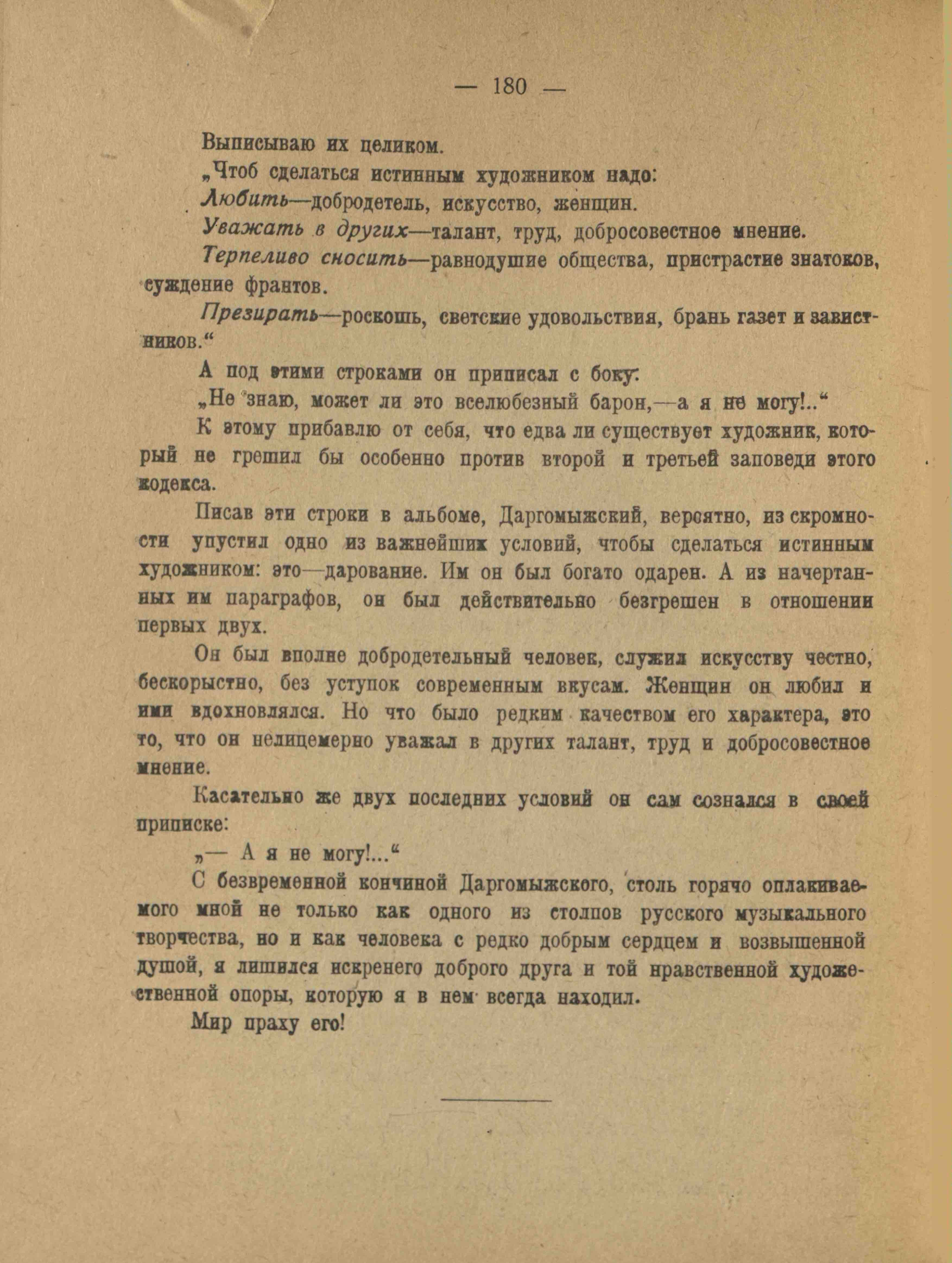

Дальше Фитингоф-Шель добавляет уже от себя: «Писав эти строки в альбоме, Даргомыжский, вероятно, из скромности упустил одно из важнейших условий, чтобы сделаться истинным художником: это — дарование» (см. илл., [2, 180]).

Страница из издания «А. С. Даргомыжский.

Автобиография — Письма — Воспоминания современников» [1]

Четыре пункта, обозначенных композитором, можно рассматривать как творческое кредо Даргомыжского, но одновременно и как итог опыта прожитых лет. В основном безрадостного. К ним мы будем время от времени возвращаться, но прежде выделим в приведенном фрагменте слова не самого Даргомыжского, а барона. О даровании.

Музыкантской одаренности Даргомыжского суждено было стать одним из краеугольных камней в оценке его творческой личности и эстетике. Значение этого положения невозможно преувеличить, ведь от степени одаренности зависит не только результат художественной деятельности, но и взгляды на нее автора. Какова была одаренность Даргомыжского — вот наиболее острый вопрос, вставший с самого начала вступления его на стезю сочинительства и до сих пор сохраняющий свою злободневность. Замалчивать это — значит искажать как восприятие ситуации времени жизни композитора, так и сегодняшнюю ситуацию в изучении его наследия.

Талант Даргомыжского был предметом всеобщего обсуждения, в которое был вовлечен и сам автор. О собственном даровании он писал неоднократно — и по-разному. Любопытно первое признание такого рода Кастриото-Скандербеку (письмо от 30 сентября (12 октября) 1848 года): «Поэты у нас все гении: ни одного нет просто с талантом, как ты да я; и с ними ладу никакого нет; смотрят на тебя с высоты-высот и презирают» [2, 30]. В определении «все гении» очевиден, конечно, издевательский подтекст, а «просто талант» сказано уже серьезно, хотя Даргомыжский явно преувеличивает степень одаренности своего друга, возможно, из-за хорошего к нему отношения.

В другом письме встречаем фразу как бы проходную, но она вновь касается самооценки композитора: «Я и сам готов уступить в мастерстве Монюшке и Глинке, в эффектности Верстовскому» [2, 46].

Даргомыжский регулярно возвращается к этой теме, возможно, потому, что его одаренность не только ставили под сомнение, но и все время сравнивали с одаренностью других авторов. Особенно часто — с Глинкой. Соколов, композитор-дилетант, друг Даргомыжского, вспоминал, как ему «нередко случалось слышать отзыв о Даргомыжском в таком роде: “Что такое Даргомыжский? Последователь и подражатель Глинки, — и больше ничего!”» [2, 149]. Кастриото-Скандербеку Даргомыжский в сердцах признавался: «Я считаю произведения его весьма важными, не только для русской, но даже вообще для всякой музыки. Все, что ни выходит из-под пера его ново и интересно. За то сколько он отнял у нас. Публика хочет всех мерить на его аршин и мудрено нам выдерживать (курсив мой. — И. С.)» [2, 29–30].

Иногда Даргомыжский и не выдерживал — уже не с точки зрения творческой конкуренции, а просто с позиции человеческого терпения, и восклицал: «<…> чем же я хуже Глинки?» Эту фразу от него слышали часто и многие. Арнольд, почитатель Глинки и близкий знакомый Даргомыжского, не преминул отметить это в своих воспоминаниях: « <…> когда он раз и при мне также <…> повторил любимую свою жалобу на непризнание его таланта со стороны публики, да покончил обычной тогда своей фразой: “чем же я хуже Глинки?” я не мог удержаться от откровенного ответа <…>». Суть ответа заключалась в том, что Даргомыжский и сам знает и чувствует «чем», и за это Арнольд его уважает [2, 142].

Откровенное или скрытое предпочтение, которое отдавалось не только Глинке, но и другим композиторам, нередко бездарным, сказывалось на самовосприятии Даргомыжского и стало, вероятно, одной из причин колебаний в оценке собственного дара: от полного удовлетворения до несправедливой самокритики. В начале 1860-х годов, когда время «случайных» произведений безвозвратно ушло, а мастерство достигло истинных высот, он написал Кукольнику письмо, способное вызывать недоумение даже сегодня: «Пишу разные характеристические фантазии для оркестра <…> Новизна этих элементов может, пожалуй, приглянуться заграницей, куда давно стремлюсь в мечтах моих <…> — А если и эти мои вещи окажутся лишними, прослушаю сам, и потешусь — да в огонь (разумеется вещи, а не себя)! Много у меня рукописей, обреченных на такую участь» [2, 73]. Жестокий приговор. Как его расценивать? Как выплеск быстротечной эмоции? Как нежелание иметь в «архиве» невостребованные в обществе опусы? Или как признак несовершенства? Вряд ли кто решится на однозначный ответ.

Об отсутствии у Даргомыжского стойкой веры в свой талант, в хорошем смысле упрямства в отстаивании своего пути сокрушался впоследствии Мусоргский: «Уверенность, смелость и спокойствие — вот что должно быть нашим девизом и что должно было быть7 девизом Даргомыжского, п[отому] ч[то] он вносил и внес в искусство то нечто, которого до него никто не подозревал, а при нем и даже после него не вполне признают возможным быть. Так напролом надо идти, п[отому] ч[то] это нечто есть; значит: уверенность, смелость, и спокойствие, а он этим-то и хворал» (письмо от 23 июля (4 августа) 1870 года [18, 86]).

Еще более сложная ситуация складывалась с восприятием музыки Даргомыжского в современном ему обществе, о чем уже можно судить по некоторым, только что приведенным высказываниям. Друзей было несравнимо меньше, чем недругов или тех, кто просто не принимал его творчества. Вместе они составляли внушительный круг: публика, критика, театральная дирекция.

Публика и критика сплошь и рядом выступали в тандеме, высказывая негативное мнение о даровании Даргомыжского. «Я не заблуждаюсь, — сетовал композитор. — Артистическое положение мое в Петербурге незавидно. Большинство наших любителей музыки и газетных писак не признает во мне вдохновения» (Л. И. Кармалиной [2, 55]).

Это — общий печальный вывод, который может быть дополнен замечаниями по конкретным поводам. Композитор сообщает Кастриото, как прошла премьера «Эсмеральды»: «<…> самые шарлатаны из так называемых знатоков ушли с половины представления <…> Ты себе представить не можешь, что за сочинения имеют здесь успех: цыганские арии, да польки самого пошлого свойства <…>» [2, 34–35]8.

Даргомыжский платил публике той же монетой, предпочитая праведному гневу перлы язвительного скепсиса. При этом он не делал различия между публикой русской и зарубежной: она для него — как социальное явление, как некая категория — интернациональна. «Все столичные публики в одинаковой степени невежественны в отношении хорошего и изящного в искусствах. Вы, конечно, не встретите здесь (в Брюсселе. — И. С.) людей, от которых несет вином, как из бочки; не услышите грохота сабли на полу для того только, чтобы как-нибудь обратить на себя внимание, но что касается до понимания дела, то здесь разве немногим получше петербургского <…> В театрах, кажется, музыкальное искусство погибло безвозвратно! Успех имеют одни эфекты, ходули, безвкусица. Артист поет — публика холодна; заревет — и публика за ним!..» (К. Н. Вельяминову9 [2, 84]).

Иногда оценки ее предельно кратки и выступают на уровне афоризма: «О публике забочусь я мало. Публика — как все публики — кукушка!» [2, 88]10.

Однако заграничная пресса, в отличие от публики, не дала Даргомыжскому повода для подобного обобщения. Во время второй его поездки в Европу (1864–1865) хвалебные рецензии появлялись одна за другой, о чем он подробно писал сестре и к чему был явно не готов, хотя самолюбие его, конечно, было удовлетворено. Тем более что в Брюсселе за исполнение Увертюры к «Русалке» и «Казачка» с энтузиазмом взялся лучший бельгийский дирижер, руководивший лучшим в стране оркестром и оркестром оперного театра Ла Монне, Шарль-Луи Гансенс. Сестре композитор прислал вырезку из статьи в «L’Indépendence Belge», где среди хвалебных слов были и такие, в высшей степени многозначительные: «теперь с севера идет к нам свет» [2, 95]. Одновременно вспомнились прежние «петербургские» обиды, он чувствовал себя как бы отмщенным: «<…> я менее чем когда-нибудь расположен искать известности в России, но признаюсь, что мне доставляет самое приятное развлечение и услаждение пошиканировать петербургских свиней, которые столько лет хрюкали около меня, и на сцене, и в гостиных, и в журналах. Вот тебе вся разгадка (курсив мой. — И. С.) <…>» (сестре из Брюсселя, 1865 [2, 94]).

Да, Даргомыжский был честен, когда в правилах «истинного художника» после тезисов «терпеливо сносить пристрастие знатоков, суждение франтов», «презирать брань газет» заявил: «Не знаю, может ли это вселюбезный барон, — а я не могу!..» Это на самом деле трудно, мало кому дано. Прощать легко, когда бывший враг, например, та же публика, начинает рукоплескать и выражать единодушное восхищение, что произошло при возобновлении «Русалки» в 1865 году.

Если публика и критика были названы друзьями и почитателями таланта Даргомыжского «первым» его врагом, то «злейшим» — театральная дирекция, которая позволяла себе и бесцеремонное к нему отношение, и унизительный тон. Письма композитора переполнены жалобами на вечную волокиту с постановками, нищенские сметы на спектакли, отказы, переносы, неисполнение обещаний, несогласованные с ним замены певцов и тому подобное. Даргомыжский ищет причину нерасположения к нему дирекции театров и возвращается все к тому же: «<…> не ошибусь, если отнесу это нерасположение дирекции к простому убеждению ее в недостаточности моего таланта, в сравнении с другими русскими композиторами» [2, 9].

Доказательством этого нерасположения стала рутинная — несмотря на премьеру — постановка «Русалки» в 1856 году. Глинка, кстати, жалел, что не попал на премьеру, а с другой стороны, просил Стасова и Серова: «Сообщите ему (Даргомыжскому. — И. С.) также, что дурная постановка его оперы на либретто Пушкина вывела бы меня из терпения (что XI заповедью Н. Кукольника мне воспрещено)» [17, 591]. Даргомыжский использует более крепкое выражение, называя постановку «гнусной», и с полным основанием: затасканные декорации, боярские костюмы, выдержавшие около сотни представлений в постановке «чужой» оперы, и так далее. Однако он, как обычно, в трудных для него обстоятельствах сохранял способность шутить: «А в конце оперы, вместо грациозного плавания живых русалок, влекущих тело усопшего князя, спускаются перпендикулярно две деревянные морские чучелы: головы человеческие, с бакенбардами на щеках, а туловище окуней с кольцеобразными хвостами. В утешение — одна из этих голов похожа, как две капли воды, на Гедеонова (директора казенных театров. — И. С.). Судите сами, хорош ли эффект?» [2, 56]. Описание деталей премьерной постановки входят в число наиболее часто цитируемых фрагментов из эпистолярия Даргомыжского.

Реже приводятся другие факты оскорбительного к нему отношения. На первый взгляд, они имеют частный характер, но это не так. Они ранили не меньше.

В «Краткой биографической записке» Даргомыжский лаконично, без комментариев, отметил: «При перестройке Мариинского театра, имя мое было вычеркнуто между русскими композиторами в фойе театра» [2, 9]. Злоключения Даргомыжского, связанные с «перестройкой», на этом не закончились. Самолюбие его снова было уязвлено. Мариинка строилась после пожара театра-цирка, в котором шли оперы русских авторов. В пожаре сгорели партитуры 17 русских опер, но как о несчастье писали только об утрате «Жизни за царя». «Русалку» даже не упомянули. Тут, кроме раненого — в очередной раз — самолюбия, была более веская причина переживать случившееся: «Разница только в том, что партитуры Глинки находятся в Петербурге, Москве и за границей в числе пяти или шести копий, а “Русалка” — если бы московская наша певица Семенова не похлопотала списать ее для своего бенефиса ровно за две недели до пожара — погибла бы безвозвратно (курсив мой. — И. С.)» [2, 62]. Сейчас мы забыли об этом, но самая его известная и популярная опера — это чудом сохраненная музыка.

Даргомыжский выжил как автор и сохранил свое лицо не только благодаря мужеству терпения, но и поддержке любящих и ценящих его друзей, родственников и коллег.

Не забудем при этом Глинку, хотя далеко не все его суждения о сочинениях Даргомыжского являются панегириками. К тому же высказывания его — полные, без привычных для музыковедов купюр — часто весьма двойственны. Известная выдержка: «Я не ожидал, чтобы ты поднялся так высоко», — адресованная создателю «Русалки», имеет «снижающее» продолжение: «У тебя много правды как у Обера, но публика ее не поймет, и ты эфекта ею не произведешь» [2, 8]. Не станем «анализировать» бескупюрное высказывание гения, ведь несмотря ни на что, он был в целом объективным ценителем музыки Даргомыжского. Веру Даргомыжского в себя укрепил и Серов, откликнувшийся на постановку «Русалки» крупной работой в виде десяти аналитических статей и выделивший его как яркого представителя молодой славянской музыкальной школы.

С мощной поддержкой в конце жизни выступили кучкисты. Правда, не сразу. Первые их высказывания далеки от восторженности, над стареющим мастером могли и подшутить; все кардинально изменилось с «Каменным гостем», которого Глинке не суждено было узнать.

Среди безоговорочных, верных, самых преданных поклонников таланта Даргомыжского были представительницы прекрасной половины рода человеческого, прежде всего его ученицы. Тут мы подходим к теме, способной вызвать у одних читающих улыбку, у других — раздражение. Ни то, ни другое не будет справедливым. Женская тема именно в работе по эстетике Даргомыжского должна занять одно из приоритетных мест11. Композитор сделал весьма откровенное признание: «Действительно, не скрою, что сочувствие женщин к моим произведениям, а иногда и несколько экзальтированное их расположение ко мне были в течение всей моей жизни лучшею, если не единственною, отрадою <…>» [2, 2].

«Лучшею, если не единственною отрадою». Следует добавить: не только в творчестве. Женщины — предмет его постоянного внимания, столь очевидного, что стали одной из сквозных тем писем. Композитор не может пройти мимо ни одной хорошенькой женщины или девушки. Красота женская — уже для него достоинство. Вот несколько типичных примеров из писем сестре: «Польки эффектны, но не симпатичны. За то в Берлине женщины одна другой лучше. Глаза разбегаются» [2, 79]; объясняет свое нежелание жить в Лейпциге не только отсутствием в нем театров и бюргерскими обычаями, но и тем, что там «женщины — уроды» [2, 86]; среди причин, побуждающих его продлить пребывание в Брюсселе, не только творческие: «балетчицы пресимпатичные; стало быть, можно провести время не скучно» [2, 92]; «<…> я более всего дорожу участием добрых и благородных людей да хорошеньких русских барышень» [2, 99]…

Над «дамскими увлечениями» Даргомыжского добродушно посмеивались, в том числе и он сам. В известном «Музыкальном альбоме с карикатурами» (издание самого Даргомыжского и Степанова) титул каждой нотной тетради (романсы Алябьева, Кастриото-Скандербека, Глинки, Варламова, Львова, Одоевского и Даргомыжского) был украшен рисунком Степанова, изображающего того или иного автора. Тетрадь Даргомыжского открывается карикатурой: композитор слушает девицу, поющую за роялем. Текст: «Помилуйте! Вы хвалите ее пенье, да она безбожно фальшивит. Комп[озитор]. Ну где же фальшивит? Она хорошенькая» [2, 30]… В этом аспекте кажется закономерным выбор молодым Даргомыжским литературного источника — стихов Пушкина — для первого крупного сочинения, кантаты «Торжество Вакха» (1846). Есть в ней нечто биографическое и по отношению к юному Пушкину, и по отношению к Даргомыжскому: сам мэтр в окружении вакханок — поклонниц и учениц.

Если же снова придать разговору серьезный тон, то необходимо вернуться к сформулированным Даргомыжским правилам «истинного художника». В них первая — подчеркнем это! — строка: «Любить — добродетель, искусство, женщин (курсив мой. — И. С.)». Вряд ли мы сможем найти что-нибудь подобное в продекларированных программах других композиторов. Случай этот уникален. Показательно и то, что, за немногими исключениями, самые содержательные, глубокие письма, дающие бесценный материал для разговора об эстетике композитора, адресованы именно женщинам — Кармалиной и сестре.

«Женская тема» не заслуживала бы такого внимания, если бы неожиданно не поднялась до значения одного из главных аргументов в признании Даргомыжского Россией. Письмо Кармалиной от 16 (28) августа 1857 года явилось ответом на сообщение бывшей ученицы об огромном успехе в Милане, где ее назвали «жемчужиной России». Там же она сетует на равнодушие русских к его таланту. «С вашей точки зрения, вы правы. Но, — возражает ей композитор, — когда вы пишете, что Россия меня не оценила, — меня, которому следует воздвигнуть храм (замечу, что эта странная гипербола не может оправдываться даже самой экзальтированной дружбой), то я могу доказать вам, что с моей точки зрения Россия оценила меня, может быть, выше моего достоинства» [2, 53]. Из списка «оценивших», естественно, он исключает театральную дирекцию, высшее чиновное общество, газетных писак. «Вы спросите: в чем же я полагаю вознаграждение себе, в чем? <…> А в сочувствии некоторых призванных понимать и любить все доброе, изящное, благородное. В этих непритворных слезах, которые видел я на глазах многих милых слушательниц моих, — слезах, которым не воспрепятствовали ни отсутствие аристократии, ни гнусная постановка оперы, ни глупые рассуждения полузнатоков12 <…> И так, ежели вы и другие, для кого я писал, цените талант мой, на что же мне поклонения дирекции, чиновников и газет? Для меня, как артиста, вы и те другие — составляете Россию: стало быть, с моей точки зрения, Россия вполне оценила меня. Ясно?» [2, 53–54]13.

Есть еще одно обстоятельство, чрезвычайной важности, которое приводит все к той же теме. Постулат «надо писать исключительно для дам» приобрел со временем многозначительный вариант: «Когда изящное искусство, прославив по силе и возможности Бога на небеси, нисходит на землю, оно должно иметь целью женщину» [2, 46].

Итак, сначала Бог, а уже потом женщины.

Бог — важнейшая тема эпистолярия Даргомыжского. Прежде она не становилась предметом специального рассмотрения по причинам идеологического характера. Рискнем сделать в этом направлении первый шаг, предварительно заметив, что письма — как источник изучения художественных воззрений того или иного творца — представляют собой довольно непростой, сопротивляющийся материал. Мысль любого автора течет прихотливо, свободно переходя от темы к теме, часто не завершая предыдущего тезиса или неожиданно переключаясь на новый, иногда получающий развитие в другой корреспонденции. Приведем значительный фрагмент письма Кашперову, в котором сконцентрированы многие положения эстетики композитора. Они настолько тесно увязаны друг с другом, что «разобрать» цитату на отдельные высказывания было бы большой ошибкой. В этом письме Даргомыжский помимо Бога размышляет о других слагаемых и внутренних механизмах творческого процесса: известности и славе, бескорыстии и вдохновении. Логика его рассуждений в итоге снова нас приведет к оставленной только что теме. Но уже на совершенно ином уровне.

Вот этот отрывок: «Ежели же цель ваша сделать из искусства только средство к достижению более или менее известности или славы, я точно также от души отзываю вас назад от музыкального поприща, не потому чтобы полагал невозможным для вас достижение этой известности <…> но по твердому моему убеждению, что все избранные, заслужившие в изящных искусствах почетное имя — заслужили его именно потому, что имели в виду лишь искусства и не заботились о своей славе. Она есть глас народа, следовательно, глас Божий. Я могу ошибаться, но мне кажется, что истинный художник то же, что пророк, только, разумеется, в гораздо низшей сфере. И тот, и другой — ничто более, как орудия Провидения. Как пророку посылаются минуты и часы вдохновения, чтобы передать человечеству все высокое Божественного мира, так и художнику посылаются такие же минуты и часы, дабы передать людям хорошее и изящное этого мира. Прошло вдохновение — и пророк и художник делаются обыкновенными людьми. Мало того, они сами не ведают, когда и в какой мере возвратятся им эти божественные минуты. Поэтому смешны те, которые ищут вдохновений, а еще того смешнее и жалче те, которые гонятся за славой» [2, 39].

Многие из положений этого письма полемичны. Например, тезис, что посланное свыше вдохновение приходит без спроса автора. Исследователям известны десятки примеров, когда гений сочинял день ото дня, строго по часам, не дожидаясь озарения, подперев голову рукой и глядя в небо. Некоторые тезисы полемичны по отношению собственно к Даргомыжскому. Это прежде всего рассуждения о славе — теме для него крайне болезненной. Он решительно призывает Кашперова забыть о ней, если его желание стать настоящим композитором искреннее. В грехе славолюбия Даргомыжский обвиняет даже Глинку: «И одна пагубная страсть прошпиговала страдальческой бичевкой всю жизнь его: это — любовь к славе и овациям <…> Все, что сделал он глупого и даже предосудительного в жизни, все было следствием этой неодолимой слабости» (Л. И. Кармалиной [2, 68]). Этот пассаж уже после смерти Даргомыжского вызвал возмущение почитателей основоположника русской музыки, в частности П. Степанова, брата Н. Степанова: «Когда Глинка начал писать, он не помышлял о славе; писал потому, что писалось; потому, что его гений требовал своего проявления. Слава пришла сама собою» (из «Воспоминаний П. А. Степанова» [2, 172]). С другой стороны, многие знавшие Даргомыжского близко, отмечали его трудно скрываемое желание попасть в спектр ее излучения. Арнольд вспоминал, что после написания им статьи об «Эсмеральде» «Даргомыжский <…> обиделся: он, повидимому, хотел, чтобы я написал ему абсолютное хвалебное слово, и только!» [2, 137] Но… оставим полемику, которая в данном случае неправомерна, поскольку нас интересует мнение самого Даргомыжского. К тому же истина иногда бывает двуликой: например, его отношение к славе, очевидно, имело «двухфазовый» вектор и в обоих случаях было искренним.

О Боге. В наставлениях, данных композитором Кашперову, он предстает не просто как высшая сила, а сила, без которой творчество вряд ли может существовать. Какие же мысли приходят Даргомыжскому при попытке осознания столь сложной, в сущности, непостижимой субстанции? Первая. Слава «есть глас народа, следовательно, глас Божий». Если народ признал, значит, на то была воля Божия, ведь мнение одного критика не может быть гласом Бога. А народа — его тысячи тысяч, если не миллионы — да!

Второе. Сравнение художника с пророком, которого, как и пророка, выбирает сам Бог: «<…> истинный художник то же, что пророк, только, разумеется, в гораздо низшей сфере. И тот, и другой — ничто более, как орудия Провидения (курсив мой. — И. В.)». Подчеркнем, что миссия и того, и другого — передать человечеству не просто результат своих творческих усилий, но «все высокое Божественного мира (курсив мой. — И. В.)».

Важные мысли о Боге находим и в других письмах композитора. В 1860 году в очередном послании Кармалиной он постулирует мысль о том, что Бог дал художнику труд как радость: «Тяжело трудиться и не заслуживать внимания. Художник — совсем другое дело <…> художник существо исключительное. Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что сам Бог сделал из него изъятие из своего коренного и неизбежного для всех прочих людей закона? Кому, например, труд и работа не в тягость? Для художника они составляют наслаждение в жизни. Кого не привлекают роскошь, моды, обеды, светские развлечения и прочие удовольствия? Художник ими тяготится» [2, 66].

Тема «художник как орудие провидения» получила свое завершение во время создания «Каменного гостя». В одном из последних писем Даргомыжский делится откровением, ниспосланным свыше: «Пишу не я, а какая-то сила, для меня неведомая (курсив мой. — И. С.)» [2, 124]. Как сказали бы современные исследователи, композитор приводит типичный пример «диктовки» — необъяснимого явления, судить о наличии которого можно по признаниям самих творцов, прежде всего поэтов. Не сочинение в привычном смысле этого слова — а, как в случае с Даргомыжским, запись слышимой внутренним слухом музыки, вероятнее всего, по его убеждению, божественного происхождения. Как зафиксированное признание пример Даргомыжского, возможно, относится к числу наиболее ранних.

Бог, провидение, Божья помощь, помощь высших сил — напоминают о себе в конце жизни композитора не только словами о необычности процесса создания «Каменного гостя». Когда успех за границей, аплодисменты, узнавание в присутственных местах, восторженные статьи стали в буквальном смысле слова заполнять его жизнь, на страницах писем возникает новое «действующее лицо» — Фея. Контекст, в котором она появляется, однозначно говорит о том, что это его небесная покровительница. Почему не земная? Потому что у нее нет имени, она не из плоти и крови, как Л. Мерси д’Аржанто у Бородина, или Н. Ф. фон Мекк у Чайковского. Земная может только устроить концерт, собрать средства, но не обеспечить признание публики.

Предложим блок высказываний, прежде исключавшийся из подборки эпистолярных цитат. Даргомыжский сначала не понимал причины исключительного внимания к себе исполнителей и слушателей: «Что касается до артистических моих похождений (имеется в виду Брюссель. — И. С.), мне только остается думать, или что я действительно замечательный талант, или что нахожусь под покровительством какой-нибудь благодетельной феи». Дальше: «Дело-то довольно просто: если Вагнер, или даже Серов, могут играть такую роль в Петербурге, отчего же мне не играть ее в Брюсселе? Но я отношу это все к фее <…> потому, что до сих пор я не делал здесь шагу для приобретения известности» (С. С. Степановой [2, 86]).

Данная тема оформляется Даргомыжским в некий последовательно развивающийся сюжет, с едва ощутимой иронической интонацией. Вот как он описывает одну из репетиций Гансенса: «Грянули увертюру. Фея как тут! По окончании поднялся одобрительный гвалт <…> Сыграли увертюру три раза. Всякий раз гвалт значительно усиливался <…> Было видно, что музыканты все более и более вникали в характер мотивов и гармонии, которые для них новы. Затем сыграли два раза “Казачка”. Опять такой же гвалт, только с прибавлением хохота. Одним словом, фея распорядилась как нельзя лучше. Я бывал свидетелем, как петербургский оркестр аплодирует своим знаменитостям: Рубинштейну, Вагнеру, Лядову, Серову; но это ничто в сравнении с тем, как меня здесь отхлопали» (С. С. Степановой [2, 87].

Бог — провидение — Фея-покровительница. Именно в такой последовательности. Последнее место в триаде тем не менее не меняет саму ситуацию: в конце жизни роль женщины возвышается до рядоположной Богу сущности.

Близкая позиция сформируется в русской философии искусства на рубеже XIX–XX веков, когда фигура Женщины поднимется до уровня одной из наиболее значительных субстанций: «<…> ее внутреннему интуитивному знанию отводится огромная роль в постижении Божественного. Через нее или любовь к ней становится возможным приближение к абсолютной истине» [33, 30]. Простое совпадение или предвидение? Очень хочется думать, что второе.

***

До настоящего момента мы не выходили за пределы метафизического среза в рассмотрении объявленной темы. Однако эстетика любого художника — как совокупность его взглядов на творчество — отражается в звуковой материи не меньше, чем в авторских высказываниях. Иногда присутствует и то, и другое. А бывает, что высказываний вообще нет. И тогда приходится опираться исключительно на творчество и жизненные обстоятельства, его питавшие.

При этом перед нами не стоит задача анализа сочинений Даргомыжского — это не раз уже было сделано. После М. С. Пекелиса, его блестящих статей и безупречных с точки зрения текстологии комментариев к собраниям вокальных и фортепианных сочинений музыковеды долго не брались за его творческое наследие. Новый всплеск интереса к нему приходится уже на самый конец ХХ — начало XXI столетия. В это время появляются серьезные исследования, правда, адресованы они в основном все тем же двум вошедшим в анналы русской оперы партитурам — «Русалке» и «Каменному гостю». Назовем их: кандидатская диссертация Н. В. Самоходкиной «Оперное творчество А. С. Даргомыжского. К проблеме художественного единства» [32], работы В. В. Горячих («К проблеме “старого” и “нового” в музыкальной драматургии “Русалки” А. С. Даргомыжского» [10], «Первоначальный план и первоначальное либретто оперы А. С. Даргомыжского “Русалка”» [11], «А. С. Даргомыжский. Оперы. Симфоническое творчество: историко-аналитический очерк» [9]); монография А. М. Цукера «Драматургия Пушкина в русской оперной классике» [35]; труды Е. А. Ручьевской и Л. В. Суховой, посвященные «Каменному гостю» [31]. Из работ общего плана отметим рукопись Е. М Левашева и Н. И. Тетериной «Музыка» для 22-томного издания об истории русского искусства, в которой Даргомыжскому отводится одна из ключевых ролей14.

Список неполный, но даже в таком виде впечатляет. Однако за пределами поднятой в этих публикациях проблематики остаются многие, пока малоизученные вопросы, к числу которых относится чрезвычайно интересная, до конца еще не познанная личность Даргомыжского, представление о которой обросло более чем вековыми штампами, и — в особенности — его эстетика.

Обратиться к конкретному нотному тексту нас заставят только те его особенности и детали, что пока остались за пределами аналитического внимания.

Предварительно отметим необычность эволюции творчества Даргомыжского, которую следует расценить как явление не рядовое: настолько велика дистанция между первыми композиторскими опытами и «финальным аккордом» в виде последней пушкинской оперной драмы. Эта дистанция — свидетельство того, как кардинально, а иногда и стремительно, менялся внутренний мир Даргомыжского. Начало его композиторской карьеры ни в чем не предвещало ни «Русалки», ни, тем более, «Каменного гостя».

Пекелису принадлежит одно из наиболее глубоких обобщений в оценке творческого наследия композитора: «Даргомыжский выпускает свои творческие щупальца в самых различных направлениях, его творческая пытливость заводит его в самые неожиданные области. Потому-то наследие Даргомыжского изобилует уникальными произведениями» [23, 3]. Не исключено, что подобный «выпуск щупальцев» при первых шагах в большом искусстве объясняется отсутствием яркой индивидуальности.

Он реально искал себя, свой собственный путь, поэтому и брал вширь. Так, начало его творчества в равной мере характеризуется влиянием салонного искусства, эстетики и стилистики русского классицизма, традиций французской школы, французского искусства в целом.

Авторское слово в отношении названных источников представлено в эпистолярии Даргомыжского в количественном выражении неравномерно. Это и определит объем цитируемого материала.

Салон

Пройти мимо него было невозможно. Прежде всего потому, что таково было музыкальное образование Даргомыжского15. Его первые композиторские опыты, относящиеся еще к периоду отрочества, — примеры салонной музыки. Наивно было бы думать, что с наступлением зрелости эта линия творчества внезапно прекратится: ее развитию способствовало не только образование, но и погружение в светскую жизнь («Я был в пылу молодости и в когтях наслаждений житейских» [2, 4]), посещение светских салонов (в том числе И. Козлова, князя В. Одоевского, Н. Карамзина). Так что начало карьеры отмечено созданием вокальных и фортепианных опусов, которые по преимуществу рождались в атмосфере салона (иногда в виде импровизации) и там же исполнялись. Со временем Даргомыжский стал настолько популярен в салонах, что вынужден был признать: романсы его до того запеты, что ему самому надоели.

Салон был идеальной средой для воплощения столь дорогой ему женской темы. Трудно найти более подходящее место для ее расцвета. Неслучайна и частота посещения Даргомыжским женских салонов — великой княгини Елены Павловны и графини Е. П. Ростопчиной, и обращение к женской поэзии, способной — при всем обычном для нее несовершенстве — подмечать в жизни любящего сердца такие нюансы, какие подчас недоступны авторам, получившим широкое признание.

О некоторых, судя по всему, типичных обстоятельствах рождения салонной романсовой музыки говорят посвящения: «Посвящен хорошенькому контральту» («Привет» на стихи Козлова из Байрона); «Посвящен виновнице серенады 30 июля» («Лилета» на стихи Дельвига); «Посвящен балетной артистке» («Ты вся полна очарованья!..»; Пекелис в комментариях замечает: «Написан, повидимому, по случайному поводу (об этом свидетельствует посвящение) и в виде экспромта незадолго до напечатания» [24, 658]). Есть и такое: «Посвящен Вам» («Слышу ли голос твой» на текст Лермонтова). Конечно, чаще всего это были именные посвящения, в основном своим любимым и наиболее талантливым ученицам: Л. И. Кармалиной, М. В. Вердеревской (в замужестве Шиловская), А. Я. Билибиной, З. П. Башинской (в замужестве Манвелова)… Увлечение композитора салонной музыкой отмечают все. Предельно корректно об этом пишет Пекелис: «В ранние годы Даргомыжскому не чужд светский салон с его изящной, но поверхностной лирикой. Интонационная риторика, подчас наигранная взволнованность, увлекающее вальсовое движение, иногда раскрывающееся с виртуозным блеском <…>» [23, 3]. Эта и подобные ей характеристики давно стали аксиомой. Новый взгляд на проблему предлагают Левашев и Тетерина: они распространяют влияние салонного творчества на другие области романсового наследия Даргомыжского, делая при этом чрезвычайно важное наблюдение-вывод: «Впрочем, нередко бывало и так, что даже выдающиеся поэтические тексты композитор по каким-либо причинам интерпретировал в салонной манере, отступая от задачи углубления художественного образа и следуя не столько свойственным ему идеалам правды и красоты, сколько шаблонам эффектного вокализирования и стереотипам внешней красивости»16.

Добавим, что салонная линия «живет» в романсах Даргомыжского на протяжении всего его творческого пути собственной жизнью. Ее образцы можно встретить и в зрелый, и в поздний периоды («Как часто слушаю…» и «Чаруй меня, чаруй!» на тексты Ю. Жадовской, «Что мне до песней…», «О, счастливица ты, роза…», «Мне все равно…» на текст Ф. Миллера и многие другие). В целом романсовое наследие Даргомыжского можно представить в виде некой протоплазмы и ядра, где протоплазма — салонная музыка, отмеченная поразительным стилистическим однообразием, порой вялой риторикой17, вплоть до того, что создается впечатление, будто это один-единственный бесконечный романс, правда, временами дивно «ласкающий слух», и где ядро — шедевры, в количественном отношении многократно уступающие салону.

Но салон — не только романсы, это и фортепианная музыка Даргомыжского. Полученное дома образование сказалось на ней гораздо сильнее, чем в романсах.

Даргомыжский в биографической записке без лишней скромности признается: «В 1830 годах я был уже известен в петербургском обществе как сильный пианист. Шоберлехнер называл меня первым своим учеником. Ноты читал я как книгу <…>» [2, 2–3].

Оба фортепианных педагога, прекрасные исполнители и весьма одаренные авторы, — Данилевский и Шоберлехнер — отдали солидную дань салонному искусству. Последнего, как пишет Пекелис, упрекали в том, что он сочиняет музыку в различных жанрах на потребу и титулованных властителей, и избранных знатоков, и широкой публики. Ему, кстати, посвящена статья Е. Л. Гуревич в «Музыкальной энциклопедии», где среди прочих характеристик есть и такая: «использовал шаблонную вариационную технику» [12]. Влияние салонного творчества Шоберлехнера на ранние виртуозные фортепианные сочинения Даргомыжского (заметное прежде всего в Вариациях на русскую песню «Винят меня в народе») закономерно. «На восемнадцатом и девятнадцатом году моего возраста, — признается сам автор, — написано было мною, конечно, не без ошибок, множество блестящих сочинений для фортепиано и скрипки <…>» [2, 3]18.

Салонность проявляется в фортепианной музыке композитора несколько иначе, чем в романсах. Здесь меньше отмеченного ранее однообразия. И это не столько заслуга Даргомыжского, сколько отличительная черта салонного искусства того времени, где на равных правах существовали и простенькие миниатюры, требующие минимальных навыков владения инструментом, и виртуознейшие масштабные пьесы, рассчитанные на концертирующего пианиста. Особой популярностью пользовались танцевальные жанры — кадрили, мазурки, галопы, вальсы, марши, контрдансы. Все они представлены в его фортепианном наследии. Со временем вошло в моду давать пьесам характеристические названия. В историю русской музыки попал «Роман в вальсах “Когда я был молод”» Н. Титова19. Цикл состоит из 12 вальсов, посвященных разным лицам, с заголовками и эпиграфами. Наибольшее количество поясняющих определений собрала полька: «Сударыня-полька» и «Лидинька-полька» А. Гурилёва, «Полька-цыганка» А. Алябьева, «Блины-полька», «Комета-полька», «Акулина-полька», «Мужик-полька» А. Дюбюка и так далее. В фортепианной музыке первой половины XIX века нередко встречаются названия на грани курьеза, главная цель которых, вероятно, была заинтриговать публику. Среди неизданных сочинений В. Ф. Одоевского, например, находим фантазию для трех фортепиано «Кусок пирога».

В этом отношении отличились и работавшие в России иностранцы: Д. Г. Штейбельт написал «Шесть новых вальсов для фортепиано в три руки, посвящено дамам», а К. (Ш.) Майер ввел в салонную музыку военную тематику — Galop militaire op. 17, хотя был не чужд и лирики: Большой блестящий вальс «И вновь пришла любовь» ор. 235.

Даргомыжский от них не отстает. Его цикл «Почта», имеющий подзаголовок «Французская кадриль», включает пять миниатюр: «Расставание», «Дилижанс», «Пароход», «Зачарованный приют», «Счастливое возвращение». Но наибольшую известность приобрело скерцо «Пылкость и хладнокровие» («писано с натуры» — авторская ремарка), построенное на контрасте двух психологических состояний, что, несомненно, открывало какую-то новую страницу в этом искусстве.

Фортепианная салонная музыка Даргомыжского, как и сочинения А. Есаулова, Д. Кашина, О. Козловского, А. Жилина, других отечественных авторов должна быть расценена с позиций нынешнего дня. Сегодня салонное искусство первой половины — середины XIX века, при всех его слабых сторонах, не приговор. Эта музыка вновь начинает звучать, только не на большой сцене, а в уютных камерных залах, имея значительный успех. Что же касается Даргомыжского, то среди его фортепианных опусов есть подлинные удачи, например, очаровательный «Табакерочный вальс», предвестник знаменитой лядовской «Табакерки», или Вариации на темы из «Жизни за царя», или «Славянская тарантелла». О последней следует сказать подробнее — в одном из писем ей посвящен целый абзац: «Кстати о музыке: глядя на здешних балетных танцовщиц (речь идет о Брюсселе. — И. С.), мне пришло в голову, за что они лишены возможности играть на фортепиано? И чтобы дать им эту возможность, я написал довольно большую пьеску для фортепиано в четыре руки, которую могут играть все, не только самые слабые пианисты, но даже и те, кто никогда в жизни не садился за фортепиано. Вышло очень недурно» [2, 97–98]. Вышло не только недурно, но превосходно, учитывая, что вторая партия на протяжении почти 200 тактов представляет собой повтор одной и той же ноты ля. Сама тема при этом обладает как интонационным своеобразием, так и редким изяществом. Пьеса привлекла внимание Листа, сделавшего на ее основе блестящую транскрипцию, которую впоследствии в открытых концертах исполнял Балакирев.

Дитя салона, Даргомыжский всю жизнь преодолевал его в себе. За три года до кончины он написал Вельяминову, что по случаю приезда дирекции московской оперы приглашает «некоторых певиц-любительниц <…> чтобы познакомить москвичей с нашей салонной музыкой» (письмо от 9 (21) февраля 1866 года, [2, 118]). Фраза «некоторых певиц-любительниц» может означать только то, что они будут исполнять и его собственные романсы. Подпись — Grrrrand compositeur — говорит о явном ироническом подтексте, вложенном в сообщение.

Ларош писал: «<…> он в молодости, и даже не совсем в молодости, заплатил обильную дань рутинному переливанию из пустого в порожнее <…> Этот элемент Даргомыжского совсем не принадлежит к музыке, так называемой серьезной <…> Постепенное выделение из этого дилетантского болота — мастера русского речитатива (курсив мой. — И. С.) <…> составляет явление интересное и не совсем будничное» [8, 295]. «Рутинное переливание» — это прежде всего салон, последняя же фраза из уст критика-антагониста должна быть воспринята как многозначащий и щедрый комплимент.

Глинка — Пушкин

Даргомыжский рос в эпоху Глинки — Пушкина, совсем юным стал очевидцем ее расцвета. При этом его больше привлекала неодолимая сила обаяния двух гениев русского золотого века, нежели их эстетика как таковая. Одаренный способностью чувствовать в искусстве настоящее, Даргомыжский с самого начала знакомства с музыкой Глинки признал ее исключительность: «Жизнь за царя была у него уже в половину написана. Я был в восхищении от нее <…>» [2, 4]. Как бы порой ни складывались их отношения, в художественном плане Даргомыжский преклонялся перед своим старшим товарищем, в немалой степени способствующим окончательному выбору жизненного пути тогда еще полудилетанта в музыке: «Глинка человек — как и все мы грешные, а талант он, в глазах моих, зело великий (курсив мой. — И. С.)» (В. Г. Кастриото-Скандербеку [2, 31]).

Эстетическая позиция Даргомыжского существенно отличалась от глинкинской с ее сильной классицистской составляющей20, что блестяще сформулировал Асафьев: «Дарование Глинки — стройно пластическое. Он гармоничен, любит цельность формы и округлость линий. Даргомыжский весь в нестройности (курсив мой. — И. С.). Он предпочитает яркие характерные и подчеркнутые свойства. Он стремится ухватить моменты решительные: напряжение страсти, драматический конфликт, острый миг горя, ужаса и боли» [6, 16]. Внутренняя гармония и сбалансированность чувства и формы Даргомыжскому в целом чужды.

Так что когда мы говорим о глинкинских чертах в его музыке, мы имеем в виду не общую с Глинкой эстетическую платформу, а личное влияние композитора, прямое воздействие его творчества. Свидетельство того — многочисленные примеры подражания и даже копии или фактические дубли глинкинских опусов. Отсюда и черты классицизма, периодически встречающиеся у автора «Титулярного советника» и «Червяка». Как бы мы сейчас сказали, Даргомыжский прекрасно «работал» по его модели. Примеры: «Арагонская хота» и первая песня Лауры; трио «Не томи, родимый» и трио «Ах, прошло то время, время золотое»; танцы из «Жизни за царя» и «Болеро»; «Победитель» и «Оделась туманами Сиерра-Невада» и так далее. Список внушительный. В лекторской консерваторской практике в течение многих лет проводился тест на определение по слуху авторства музыки. Игрался фрагмент из танцев четвертого действия «Русалки» (цифра 20). Статистика красноречива — не было ни одного случая «правильного» ответа: группа дружно заявляла, что это Глинка.

Черты классицизма, как бы «автоматически» воспринятые Даргомыжским через Глинку, все же нельзя сводить исключительно к его влияниям. Сочинения западных классиков композитор знал еще до знакомства с ним.

В биографической записке Даргомыжский сообщает, что в период раннего обучения его поразил «Це-мольный квартет Бетховена (из первых его 6-и квартетов)»: «Я на другой же день стал писать квартет! — написал три части, а спустя месяца два, они мне показались так плохи, что я потерял охоту дописывать четвертую» [2, 3]. Кстати, в числе написанных «на восемнадцатом и девятнадцатом году» сочинений он упоминает не один, а два квартета, не конкретизируя, правда, что представлял собой другой квартет.

Этот факт не должен удивлять, поскольку дома у Даргомыжских было принято исполнение квартетной классической литературы, в котором сам он играл партию второй скрипки и альта, «можно сказать, безукоризненно» [2, 3]. Западная музыка продолжала изучаться и в первые годы знакомства с Глинкой, совместно с ним: «<…> играли мы с ним в четыре руки, разбирали симфонии Бетховена и увертюры Мендельсона в партитурах» [2, 4]21.

Но было ли это влияние эстетики? Скорее некой школой композиции, в основных чертах сохраняющей свое значение и сегодня. Она получила продолжение в приобщении к деновской системе, которую Даргомыжский постигал самостоятельно: «Глинка передал мне привезенные им из Берлина теоретические рукописи профессора Дена. Я списал их собственною рукой, скоро усвоил себе мнимые премудрости генерал-баса и контрапункта, потому что с детства был к тому практически подготовлен (курсив мой. — И. С.) <…>» [2, 5]22. Подчеркнем: подготовлен к «мнимым» премудростям контрапункта, следовательно, не вызывавшим затруднений. Насколько легко Даргомыжский справлялся с полифоническими задачами, можно судить и по фрагментам некоторых его сочинений (например, «Бабы-Яги» или «Каменного гостя»), и по масштабным замыслам, например, так и не созданного симфонического опуса «Слабое подражание цукунфт-музик», к которому был написан фортепианный эскиз. «Эскиз» весьма продолжителен и развернут: это великолепная фуга на тему-монограмму a–d. Глинка ее, конечно, не успел услышать23, но его неоправданно смиренное признание, что Даргомыжский «ученее него» (из «Воспоминаний П. А Степанова» [2, 172]), вероятно, включает и оценку полифонического мастерства.

Тема «Даргомыжский и классицизм» имеет еще один ракурс рассмотрения, хотя поводом к нему служит единственное сочинение — «Торжество Вакха», правда, в двух версиях: в виде кантаты (1846) и оперы-балета (своеобразный опус-bis, 1848). Общепринятая его оценка в очередной раз сводится к мощному влиянию глинкинского классицизма, антологической линии его творчества. Пекелис справедливо указывает при этом, что интерес Даргомыжского к античной тематике возник скорее под воздействием современной ему русской поэзии (не только Пушкина, но еще и Дельвига, Языкова).

Невозможно в «Торжестве Вакха» не ощутить также связей с русским доглинкинским классицизмом — причем именно в плане эстетики, хотя проявляются они не столько в жанре кантаты, сколько в области раннего русского балета. Многие исследователи говорят о том, что анакреонтическая ветвь балета конца XVIII — первой четверти XIX века находит свое завершение в «Торжестве Вакха»24. Стилистически он достаточно эклектичен, а собственно дух античного времени проявляется в удачной имитации древнего инструментария: тимпанов, тарелок, лир.

Премьера оперы-балета состоялась 11 (23) января 1867 года в Большом театре в Москве, спустя почти 20 лет после написания. Состоялась благодаря настойчивым усилиям автора, который сразу по окончании работы над кантатной версией утверждал, что ничего лучшего им еще не было создано и он «ничего не изменил в этой поэме, вакхической и сладострастной от начала и до конца» [2, 13]. Долгожданное исполнение вызвало, однако, раздражение критики. Мусоргский отметил это в письме Балакиреву (от 26 января (7 февраля) 1867 года): «Даргунчик опрохвостился в Москве с постановкой “Торжества Вакха” и опрохвостился жестоко. В “Современной летописи” и в “Голосе” появились одновременно печальные отзывы о скучном “торжестве” Даргуна <...> Даргуна упрашивают не надоедать публике своими старыми и негодными вещами и еще спрашивают: танцевали ли античные греки под французский галоп и пели ли французские польки?» [18, 50]. Нельзя не признать такую оценку справедливой: для 1867 года это уже был очевидный анахронизм. Кстати, из контекста письма явствует, что Мусоргский согласен с критиками, во всяком случае он не защищает своего старшего собрата.

В те же 1860-е годы, пусть реже, чем раньше, у Даргомыжского продолжают появляться «свежие копии» глинкинских образцов — отзвуки его шедевров 1840-х. Причем нельзя не обратить внимания на то, что со временем они становятся художественно все убедительнее, ведь его собственный талант непрестанно шлифовался. Это отличные опусы-подражания, или опусы-«братья», которые всегда лучше плохого оригинала. К тому же процент влияний Глинки в них достаточно вариативен, хотя и бесспорен. Традиционно сравнение «Камаринской» и «Малороссийского казачка» (1864), отнюдь не традиционно сравнение фрагмента незаконченной оперы «Рогдана» (1867), хора волшебных дев над спящей княжной Рогданой — с хором «Ложится в поле мрак ночной». Эта музыка, мало кому известная и практически не исполняемая, полна неподдельной «глинкинской» грации и неизменно своей откровенной похожестью на опусы Глинки вызывает улыбку тех, кому доводится слышать ее. Особую прелесть придают ей тихие отыгрыши фортепиано, выступающего, может быть, впервые в русской опере не в роли гусельной имитации, а как инструмент с собственными богатыми колористическими возможностями.

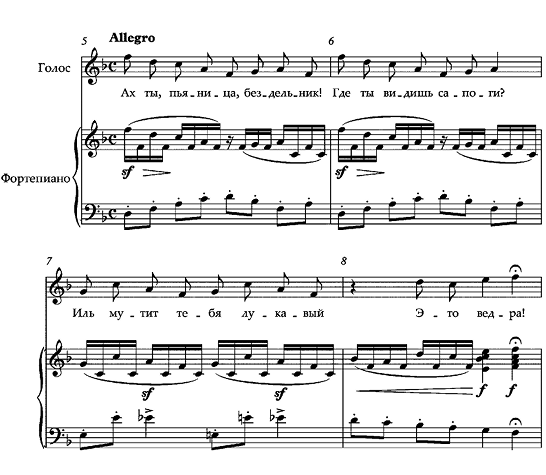

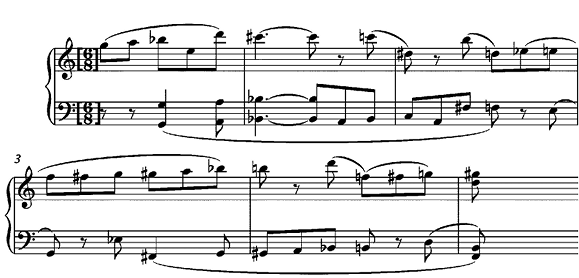

Пушкин оказывал на Даргомыжского влияние и через Глинку — в романсах и непосредственно. Гармонию, особенности пушкинского стиха он чувствовал порой не хуже Глинки, создавая выдающиеся образцы интерпретации его поэзии25, такие как «Юноша и дева» — один из совершенных примеров передачи гекзаметра; «Вертоград» с его уникальной, не имеющей аналогов фортепианной партией; полный неподражаемого юмора «Мельник», в котором скороговорка «женки», бурно реагирующей на провокационный вопрос «героя», есть не что иное, как блестящая имитация гайдновского (!) фортепианного стиля. Решение, которое иначе как парадоксальным назвать нельзя26 (см. пример 1).

Пример 1. А. С. Даргомыжский. «Мельник»

Пушкин — главный поэтический автор Даргомыжского. Достаточно сказать, что 25 романсов из чуть более 100 и три из четырех законченных опер написаны на пушкинские сюжеты. «Что делать, — писал он, — не могу шагу шагнуть без него!» (Л. И. Кармалиной, 1860 [2, 66]). Кюи отмечал особый культ, который «питал» Александр Сергеевич к своему гениальному тезке [34, 391]. Пушкина он любил более бескорыстно и искренне, чем Глинку, так как в этом случае не было повода для конкуренции. Он для него — поэтический Бог, а таковой может быть только один.

Эстетика Пушкина, которую, как и глинкинскую, все-таки нельзя свести лишь к классицизму, воздействовала на Даргомыжского не в целом, а скорее каждый раз через конкретное произведение. Отношение Даргомыжского к любому пушкинскому источнику близко к святости, что почти во всех случаях определяет недопущение купюр, переделок, перестановок и, как следствие, такое приближение к подлиннику, какое не часто наблюдается в русской опере. Изменение текста композитор позволял себе в редчайших случаях. Например, во время создания «Русалки», на что были объективные причины27. Работа над либретто раскрыла несомненный литературный дар Даргомыжского, проявившийся в том, как виртуозно он включает крупные блоки пушкинского текста, как незаметно переводит пятистопный ямб в другие, более подходящие для «народной» оперы метры, как творит собственный текст, местами конгениальный Пушкину.

Вероятно, не без влияния Пушкина — Глинки формируется у Даргомыжского собственный «музыкальный интернационализм», причем его «география» следует теми же маршрутами: Восток (менее убедительный, чем у Глинки), Испания («Болеро», «Каменный гость»), Украина («Малороссийский казачок»), финны («Чухонская фантазия»), Италия («Славянская тарантелла»).

Пушкиным Даргомыжский восхищается не только как поэтом, ему близка его художническая позиция в целом: взгляд на то, какими качествами должен обладать гений, «истинный художник», каково должно быть его самоощущение в светском обществе. Здесь мы снова выходим к базовым положениям, касающимся личности творца, чрезвычайно важным для Даргомыжского. Развивая мысль о божественном даре созидающего автора превращать труд в наслаждение, в очередной раз декларируя тезу о бескорыстии этого «труда», композитор в конце ссылается на гениальные строки Пушкина: «Кого не привлекают роскошь, моды, обеды, светские развлечения и прочие удовольствия? Художник ими тяготится. Уединение и постоянная забота об усовершенствовании своих произведений — вот истинная жизнь художника, вот его счастие. Тот кто пишет с целью приобретения богатства или громкой славы, уже не есть художник, а просто талантливый человек, торгующий способностями своими, применимыми к делу искусства или поэзии. Вспомните превосходные стихи “к поэту” тезки моего, Пушкина:

Ты царь. Живи один, дорогою свободной

Иди, куда влечет тебя свободный ум,

Усовершенствуя плоды любимых дум,

Не требуя наград за подвиг благородный!» [2, 66–67].

Вряд ли Даргомыжский мог о себе сказать: «Ты царь», — но призыв «жить одному», подчиняясь власти «свободного ума», ему кровно близок и дорог. Поэтому тезис об одиночестве должен был бы дополнить сформулированные композитором правила «истинного художника». Кучкисты подчеркивали, что в конце жизни Даргомыжский любил находиться один, погруженный в свой собственный мир, пребывая полностью во власти творческого процесса.

В письмах есть еще одна пушкинская цитата, которая в поэтической форме выражает неоднократно постулируемую мысль о презрении к славе, независимости от нее:

«Находясь в разладе с журналистами я

Хвалу и клевету приемлю равнодушно,

Не требую венца —

И не хочу оспаривать глупца.

Опять тезка!..» (Л. И. Кармалиной [2, 70]).

Французские влияния

Как любой начинающий автор Даргомыжский не избежал влияний других композиторов: и современников, и предшественников. Если говорить о русских, то здесь вне конкуренции Глинка, что общеизвестно. Но были и западные имена, и целые направления. Конечно, не вообще, а те, которые отвечали его душевным и интеллектуальным запросам.

С самого начала Даргомыжский не принял итальянцев и не понимал, почему их любит Глинка. Это отмечено даже в биографической записке: «Я был в восхищении от нее (“Жизнь за царя”, которая еще не была завершена. — И. С.) и не мог понять тогдашнего пристрастия Глинки к итальянской музыке» [2, 4]. Сам Даргомыжский предпочитал французов.

Одна из причин, пусть и не главная, — это свободное владение языком, что в очередной раз сближало его с Пушкиным, еще в лицее прозванным за это французом28. Кстати, французский был языком салонной культуры, одним из творцов которой являлся дядя Пушкина, Василий Львович [4]. Безупречный французский позволял Даргомыжскому беспрепятственно осваивать оперную музыку, драматические и поэтические подлинники, многие из которых переложил на музыку: «O ma charmante!», «La Sincere», «Au bal», «Jamais!»… Композитору не составляло труда самому перевести текст либо с французского на русский, либо с русского на французский. Из Брюсселя он пишет сестре: «Перевожу многие свои романсы по-французски. “Ванька-Танька” в два голоса производит страшный эффект!» [2, 92–93].

Это не мешало ему высказываться о французской поэзии резко и негативно: «Многие иностранные артисты удивлялись, что я мог изучить музыку в варварской России; но я более их удивляюсь, что французы, которые по моему мнению самый антимузыкальный народ, которые не знают и никогда знать не будут, что такое звучный, ритмованный стих, потому что их стихи не имеют никаких ритмов (курсив мой. — И. С.), могут довести исполнение музыки Бетговена до такого высокого совершенства» (письмо отцу из Парижа [2, 22–23]). Трудно сказать, было ли это устойчивым мнением композитора или выплеском эмоции, что в целом для него довольно характерно. Он часто сам себе противоречил.

Вот — свидетельство: среди шедевров его романсового наследия два созданы на французские тексты. В обоих случаях это П. Беранже в переводе В. Курочкина, создателя и сотрудника «Искры», — драматическая песня «Старый капрал» и «Червяк», названный «комической песней».

Вообще, французы — собственно нация, типажи, стиль поведения, их музыкальное искусство, культура в целом — присутствуют в жизни и творчестве композитора перманентно. Неслучайно и в первую, и во вторую поездку за границу одной из конечных целей был Париж. Но еще до встречи с Парижем Даргомыжский выбирает для своей первой оперы французский источник: «Составив план французской оперы “Лукреция Борджия”, я написал несколько номеров; но по совету В. А. Жуковского скоро оставил этот невозможный, в то время для России, сюжет <…>» [34, 530]. «Оставив» один сюжет, Даргомыжский берется за другой, и он тоже оказывается французским — «Эсмеральда»: «Работа шла быстро. В 1839 году опера была окончена, переведена на русский язык и представлена мною в дирекцию театров» [2, 5].

Написанная на либретто самого Гюго «Эсмеральда» испытала определенное влияние большой романтической оперы. Хотя в ней нет присущего этому жанру сплетения участи героев и судьбоносных исторических событий, но «сохранен» колорит времени и места (couleur locale), яркая контрастность сцен (пляска цыганки у костра, аристократический салон Флёр де Лис, мрачное подземелье-тюрьма, куда была брошена хрупкая юная красавица, многолюдная площадь перед Нотр-Дам), введение балета и, наконец — или сначала — идеальная любовь представителей разных сословий.

А через несколько лет состоялось личное знакомство Даргомыжского с большинством именитых французских композиторов — Обером, Галеви, Мейербером, бельгийским теоретиком и композитором Фетисом. Правда, именно в эту поездку Даргомыжского постигло и разочарование.

Письма из Франции 1844 года в основном об операх, которые он посмотрел. Подробнее всего о мейерберовских: «<…> В драме он не силен. Сюжет “Роберта” — предание, фантастическая сказка среднего века, и он совершенно впадает в колею призвания Мейербера <…> В “Гугенотах” — религиозный фанатизм и сильная драма: неистовство народное и злоба католицизма выражены превосходно; в них есть нечто сатаническое, сродное перу Мейербера, но драматические сцены — шумны, замысловаты, а куда как далеки от натуры! Сидя в опере, я держал в руках либретто: каждую драматическую сцену я знал вперед, и, слушая музыкальную идею вслед затем, не нашел ни одной идеи, писанной по увлечению. Мастерство и ум — неимоверные, но никакое мастерство и никакой ум не подделаются под сердце человеческое»29 [2, 15]. А дальше — факт крушения: «Французскую большую оперу можно сравнить с развалинами превосходного греческого храма. Видя обломки этого храма, художник может заключить о величестве и изяществе самого храма, а между тем храма уже не существует» [2, 16]. Приведенный фрагмент относится к числу хрестоматийных. Это справедливо, ведь высказанная в нем — так ярко и образно! — мысль «заложена» в основание собственной оперной эстетики: Даргомыжский отвергает мастерство и ум, если они «подделываются под сердце человеческое», а не погружаются в его глубины. Здесь же впервые звучат слова о «натуре» («драматические сцены — шумны, замысловаты, а куда как далеки от натуры!»), которые впоследствии будут заменены словом «правда»; оба — признаки нарастающей тенденции к реализму.

Став свидетелем разрушения когда-то прекрасного храма, Даргомыжский тем не менее прикладывает немалые усилия для постановки своей «Эсмеральды», которая состоялась в Москве через восемь лет после ее завершения, 5 (17) декабря 1847 года, уже после поездки. На премьере русское образованное общество, знакомое с французской музыкой, не могло не отметить бесконечных похожестей на целый список авторов (помимо Обера и Галеви, Адан, Герольд и другие композиторы). Комментируя уже петербургскую постановку 1859 года, композитор откровенен в оценке своей первой оперной партитуры: «Вы знаете, что я написал эту оперу на 22–24 годах моей жизни. Музыка не важная, часто пошлая, как то бывает у Галеви или Мейербера; но в драматических сценах уже проглядывает тот язык правды и силы, который я впоследствии старался развить в русской своей музыке» (Л. И. Кармалиной [2, 63]). Пекелис подчеркивает в «Эсмеральде» подлинную силу драматических конфликтов [20, 377], быть может, в наибольшей мере проявившуюся в дуэте Эсмеральды и Клода Фролло в конце оперы, по достоинству оцененном современниками30.

Чем дальше, тем больше Даргомыжский высказывается о французском искусстве откровенно негативно, делая одно единственное исключение: «Искусства здесь в совершенном упадке. Процветает только смехотворный элемент» (С. С. Степановой [2, 106]). Сам обладавший бесподобным чувством юмора, он не может не заметить его в других.

Сатирические опусы, комические персонажи в романсах и операх образуют самостоятельную ветвь в творчестве Даргомыжского. Все они — очень высокого качества: песни «Каюсь, дядя, чорт попутал!», «Мельник», «Червяк»; романсы-пародии «Мчит меня в твои объятья…», с его издевательской, остроумнейшей «чувствительной» концовкой (текст Курочкина), и «Безумно жаждать твоей встречи» — двухголосный, слегка завуалированный парафраз вальса Иоганна Штрауса; все три симфонические фантазии 1860-х годов, получившие высочайшую оценку Бородина («Даргомыжский является здесь таким же великим музыкальным жанристом, как и в своих комических романсах» [27, 289]). В операх — Мельник в начале «Русалки», Лепорелло. Глинка был убежден в том, что Даргомыжскому надо писать комическую оперу: «Помню, раз говорили о его сочинениях и, между прочим, речь коснулась песни: “Каюсь, дядя”; Глинка сказал тогда, что если бы Даргомыжский решился написать оперу buffa, то разом стал бы выше всех композиторов, писавших в этом роде» (из «Воспоминаний П. А. Степанова» [2, 171]).

Среди комедийных жанров Даргомыжский выделяет водевиль. Неслучайно о нем он пишет отцу, чей природный юмор и любовь к «едким остротам» [20, 35] также были отмечены биографами композитора: «<…> некоторые парижские театры замечательны и актерами и пьесами. Есть род театральных пьес, который родился во Франции, это водевиль <…> Надо видеть, сколько ума и остроты в здешних водевилях. Надо слышать эти колкие насмешки над литераторами, новыми пьесами, министрами и п[рочее] <…> Чем более я проникаю французов, тем более убеждаюсь, что они не могут не смеяться над всем, что только существует под луною» [2, 19–20]. В какой степени французский юмор помогал Даргомыжскому оттачивать собственный комедийный дар и было ли это общим свойством или влиянием, сложно сказать, однако французские черты, в частности, водевиля, можно обнаружить даже в арии Мельника, при том что он, без сомнения, ярко выраженный русский типаж с соответствующей музыкальной характеристикой. Кстати, Серов отмечал в этой арии «некоторые приемы оберовской школы» [1, 570].

Наконец, самое главное. Гораздо важнее всех перечисленных влияний — как временных, так и постоянных — то, что пребывание за границей, и прежде всего во Франции, привело Даргомыжского к четкому осознанию себя как русского композитора. «А шестимесячного путешествия для тебя довольно будет, — пишет он Кастриото-Скандербеку, — чтоб убедиться, что нет в мире народа лучше русского, и что ежели существуют в Европе элементы поэзии, то это в России» [2, 27]. Таким образом, Франция сделала для Даргомыжского то же, что Италия для Глинки — вызвала понимание: у него как у русского композитора свой путь в искусстве.

Передовые течения в русской литературе 1840–1860-х годов. Натуральная школа

Влияние натуральной школы на творчество Даргомыжского общеизвестно, как и то, что основоположником этого направления является Гоголь. В литературоведении оно часто так и именуется — «школа» Гоголя; при этом идеологом натуральной школы выступил Белинский, сформулировавший главные ее постулаты: литература должна стать «эхом» жизни, обратиться к самым простым, обыденным явлениям действительности, поставить в ряд важнейших тем сочувствие и сострадание к бедным и униженным, раскрыть духовный мир маленького человека (крестьян, мелких чиновников). К типологическим чертам натуральной школы относятся также антикрепостнические и антидворянские мотивы.

Натуральную школу еще характеризуют как начальный этап развития критического реализма в России. Его пафос заключен в правдивом отражении социальной стороны жизни. Реализм, но в области конкретной тематики.

Вопрос о существовании гоголевской «школы» как направлении в русской музыке середины XIX века относится к числу проблемных. В строгом смысле Даргомыжский был ее первым представителем, Мусоргский — последним. Для направления — явно недостаточно.

Критический реализм предполагал наличие определенной социальной позиции, без которой он не существует. Здесь уместно уточнить, какова она была у Даргомыжского. Он — типичный либерал. Его взгляды были близки русскому либерализму ХIХ века, и со временем эта близость только усиливалась (см. об этом [32]). К началу 1860-х годов интерес композитора к идеям либерализма становится основополагающим, что видно по страничному отрывку начатого им романа «Исповедь либерала». Несмотря на краткость, его можно считать эстетико-философским манифестом композитора. Замечательно его начало. Автор сразу заявляет, что он либерал: «Признаюсь в этом смело, открыто, так как могу гордиться этим званием. Как либерал я стою за правду и искренность, т[о] е[сть] за свободу мыслей, свободу чувств, свободу их выражать и высказывать (курсив мой. — И. С.) <…>» [2, 181].

В этом Даргомыжский — так же дитя своего времени, как и в отношении салонной культуры.

Однако либерализм Даргомыжского был далек от революционности. Вслед за гордым признанием, что он либерал, автор заявляет: «Я стою также за свободу воли и действий, не переходящих за границы порядка, и действий, не переходящих за границы общественной безопасности. Одним словом, я либерал самый мирный и самый безвредный» [2, 181–182]. Не будем торопиться обвинять Даргомыжского в консерватизме, его объяснение своей лояльности по отношению к власти сейчас воспринимается с пониманием и сочувствием. «Либерал» не видит смысла в возмущении масс, которое только нарушает спокойствие граждан и усиливает «зоркость полиции». «Какое ни есть общество, — мы не вправе нарушать его спокойствие. Разве только задеть тонким пером его дурные, вызывающие негодование стороны», — заключает автор [2, 182].

Идея личной свободы, чувство достоинства простых людей возникает в творчестве Даргомыжского как раз в 1840-е годы — короткий период формирования, расцвета и естественного спада (угасания) «натуральной школы». Пусть таких сочинений единицы, но они из «золотого фонда» композитора: это «Свадьба» (слова А. Тимофеева)31 и «Русалка», работа над которой началась в 1843 году.

В собирании литературных сил «школы» Гоголя огромная роль принадлежала Некрасову, издававшему альманахи «Физиология Петербурга» (1845) и «Петербургский сборник» (1846). Работая над «Физиологией Петербурга», Некрасов ориентировался на французскую традицию, известные в то время по иностранным магазинам книжки под общим названием «Физиологии», содержавшие описание какого-либо типа парижской жизни. Для Даргомыжского эта традиция была живой: будучи в Париже, он по утрам, сидя в кафе, просматривал юмористические и сатирические журналы, часами ходил по улицам французской столицы, присматриваясь к ее жизни, особенно в кварталах бедноты.

Эти впечатления ожили в 1860-е годы, которые отмечены в русской литературе дальнейшим развитием критической линии, в частности, в области сатиры. Ее средоточием стали журналы «Искра» (начал выходить в 1859 году) и «Будильник» (с 1865 года). Для Даргомыжского — почти семейные издания, поскольку, напомним, редактором обоих являлся его шурин Степанов. Будучи внештатным сотрудником журналов, композитор подсказывал идеи и сюжеты для карикатур и сатирических памфлетов, преимущественно музыкальной тематики.

Находясь во второй поездке, он регулярно справлялся о том, как дела в «Будильнике», стремясь помочь в поисках материалов, о чем сообщает сестре: «Хотелось бы мне подсмотреть здесь сюжетов для карикатур в “Будильник”, но в Брюсселе русских совсем почти нет» [2, 94–95]. Ей же: «Покуда меня утешает отчет твой о “Будильнике”. По всему видно, что дело по ныне идет удачно. Надобно стараться только поддерживать его» [2, 96].

Предлагает Степановой французский сюжет для «Будильника»: «Здешняя аристократия еще гораздо невежественней нашей. Католицизм ее совершенно отупоумел. Вчера за table d’hôte — сидит один граф и спрашивает: “В России должно быть есть ваши однофамильцы? — Нет, сколько мне известно — нету. — У меня есть несколько музыкальных сочинений, подписанных этим именем — это должен быть поляк! — Эти сочинения для пения? — Да, для пения. — Они моего сочинения. — Не думаю, вы бывали в Париже? — Бывал, и теперь опять туда еду. — Все равно, эти сочинения должно быть написаны непременно поляком. — Если это вам доставит удовольствие — пусть будет так!» [2, 102–103].

Социально-обличительная установка определяет образный строй «Старого капрала» и «Червяка». Написанные на тексты Беранже в переводе Курочкина, они были и изданы в одном и том же, 1858 году. Однако общая направленность не помешала Даргомыжскому создать сочинения разных, вплоть до противоположности, жанров — драмы и сатиры.

Сложнее ситуация с «Титулярным советником» (издан в 1859-м; на слова П. Вейнберга, сотрудника «Искры»). Для тех, кто видит в его герое родного брата гоголевских Акакия Акакиевича и Поприщина32, удивительны другие его трактовки, начиная с Кюи, который рассматривал миниатюру как шутку только потому, что советник «пьянствовал целую ночь» [34, 153], и заканчивая Келдышем, утверждавшим, что в «Титулярном советнике» выведен «тот же социальный тип», что и в «Червяке» [15, 113]. Совсем уже неожиданное — и, несомненно, глубокое — истолкование «Титулярного советника» предложили Левашев и Тетерина.

«Для психологически адекватного восприятия следующей знаменитой песни того же периода “Титулярный советник” важно учитывать, что, вопреки широко распространенным ныне представлениям, драматическая ситуация с влюбленным чиновником и генеральской дочерью далеко не во всех случаях должна была раскрывать собой художественную идею сословной полярности, где один полюс предполагал бы бедность героя и его низкое происхождение, в то время как другой — принадлежность к высшему свету и богатство героини.

Ведь при таких обстоятельствах уже сам факт сватовства и сопутствовавшего признания в любви не мог бы состояться.

Носитель чина титулярного советника вовсе не обязательно подобен образу Акакия Акакиевича Башмачкина — такой чин получали очень многие молодые дворяне. Какие-то из них успешно продвигались впоследствии по служебной лестнице. Иные безнадежно застревали на ее ступенях, однако другие по прошествии времени уходили в отставку, дабы хозяйствовать в своем поместье или же в соответствии со своими склонностями посвятить себя свободному художеству, как это и сделал в 1843 г[оду] в возрасте 30 лет титулярный советник Александр Сергеевич Даргомыжский.

Многоплановый смысл его вокальной миниатюры, выделенный резко контрастными средствами музыкальной выразительности, а также подчеркнутый целым рядом жанровых ассоциаций (декламационная речитация с признаками диалога персонажей, медленный марш, картина пьяного бреда), кроме начальной идеи антагонизма сословий, соотносится с известной темой “маленького человека” как социального типа. А на более высоком уровне обобщения подводит к вопросам смысла жизни, когда к ней безвозвратно утрачен интерес и когда герою остается на долю лишь искать забвение в вине»33.

Все три сочинения названы Даргомыжским песнями, но, учитывая истинную сложность каждой из них, необходимо добавить, что в «Старом капрале» помимо признаков песенного жанра заметны черты баллады и театральной сцены, а в «Червяке» и «Титулярном советнике» — «физиологического очерка» и «графической» карикатуры34.

Однако все это не отвечает на вопрос: почему же это шедевры? Вряд ли сегодня найдется исследователь, способный доказать это путем скрупулезного музыковедческого анализа. Нельзя не заметить, что при бесспорном наличии элементов характеристичности (которые, кстати, в ряде других романсов выявлены значительно ярче), они не поражают ни ритмическими, ни гармоническими находками (за исключением изображения «винного тумана» в «Титулярном советнике»), ни даже уникальными интонационными оборотами — они более чем традиционны. Ремарки на русском языке в «Червяке» — чисто театральные, нотного текста они не затрагивают, только исполнительскую манеру.

При этом никто не сомневается, что это не только шедевры, но и тот не частый пример, когда миниатюры поднимаются до событий исторического значения.

***