«Князь Игорь» Бородина как православная концепция

«Князь Игорь» Бородина как православная концепция

Опера «Князь Игорь» Бородина — как один из общепризнанных шедевров русской музыки — на первый взгляд, давно и всесторонне изучена. Новейшие исследования этой партитуры, казалось бы, поставившие точку в этом процессе, связаны с публикацией «авторского» клавира «Князя Игоря», подготовленного А. В. Булычёвой (2012) [6]. Эта публикация стала сенсацией в отечественном музыкознании. Булычёвой удалось сделать то, что не удавалось другим текстологам, в частности Павлу Ламму, подготовившему материалы по подлинному «Игорю» более полувека назад, но так и не успевшему довести результаты своего труда до издания. Главные выводы из многолетней работы Ламм изложил в статье «К подлинному тексту “Князя Игоря”» (опубликована спустя 32 года после смерти музыковеда в журнале «Советская музыка» [15]). Кроме Ламма, рукописями Бородина занимались А. Н. Дмитриев1 и А. П. Нефёдов2.

Аксиома «классика неисчерпаема» — вневременна. Говоря так, мы в основном имеем в виду бесконечность ее интерпретаций, поскольку каждое время «вычитывает» из подлинника близкие ему смыслы, делает новые акценты. Но с «Князем Игорем» иная ситуация, так как не столько о новых интерпретациях и истолкованиях пойдет речь, сколько о том, что один из важнейших изначальных аспектов концепции оперы — ее религиозная составляющая — остался незамеченным ни XIX, ни ХХ веком, ни даже началом нынешнего столетия.

Как такое случилось? Почему подобная проблема ставится впервые? — Нет ответа. В XIX веке ее, скорее всего, просто не осознали, так как самым актуальным тогда был вопрос о завершении оперы и ее сценическом воплощении. В советское время игнорирование религиозного аспекта было предопределено идеологически. Потом, вероятно, по инерции.

Сейчас — иная ситуация, казалось бы, «двери открыты», но…

Мотивы веры в «Князе Игоре»

Обнаружение в «Князе Игоре» православной составляющей имело во многом случайный, эмпирический характер. Пролистывая страница за страницей новый клавир оперы, я обратила внимание на частоту употребления в литературном тексте имени Бога.

Из современных музыковедов, похоже, одна только Анна Булычёва отметила присутствие в либретто бородинского шедевра мотивов веры, в частности, библейских. Правда, весьма своеобразно. В своей монографии о Бородине, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей», она описывает работу над «Игорем» летом 1886 года. «Бородин плотно подгонял сцены оперы одна за другой, чтобы действие не стопорилось, не буксовало — летело. Либретто очищалось от крайностей, как от резких выражений, так и от малейших религиозных мотивов, включая слова старой няни при внезапном появлении Володимера Галицкого: “Господи! Владычица небесная! Князь! Володимер! Помяни царя Давида и кротость его”» [5, 394].

Это был правильный шаг, хотя причины, почему Бородин так сделал, совсем не просты. В целом адресация к Ветхому Завету, обращение к его сюжетам нетипично для русской культуры XIX века. И дело не только в том, что официальная власть долгие годы противилась переводу Ветхого Завета с церковнославянского на русский язык; в церковной практике церковнославянский использовался — и продолжает использоваться — в значительной части богослужения. Помимо этого, псалмы Давида входили в повседневные утренние и вечерние домашние молитвы. Но факт остается фактом: уже отпечатанный тираж переведенной Библии был сожжен весной 1826 года по указанию Николая I. Полное издание Библии на русском языке «По благословению Святейшего Синода» было осуществлено только в 1876 году.

Что касается изъятия Бородиным из либретто так называемой защитной молитвы царя Давида, то здесь, с высокой степенью вероятности, проявилась историческая интуиция автора. Эта молитва ― топос бытовой церковной среды XIX века, используемый для ограждения себя от разных жизненных деструктивных моментов. Она была «на языке» у современных Бородину нянюшек и им подобной публики. А вот у няни XII века, скорее, непроизвольно могло проскочить еще что-нибудь фольклорно-языческое.

Реплика Булычёвой об изъятии имени Давида и избавлении «от малейших религиозных мотивов» может привести читающего к мысли о том, что, кроме них, ничего подобного в тексте либретто, написанном, как известно, самим Бородиным при участии Стасова, нет. Но эта мысль — ложная. Полный текст оперы говорит как раз об обратном.

Изучение клавира под этим углом зрения превратилось в подобие увлекательнейшей статистической игры: я вела элементарный подсчет включений в текст фраз и предложений с использованием религиозного дискурса3. Первоначально делала это по «авторскому» клавиру. Результаты «математических» упражнений я представила в виде таблицы, в которой указаны номера картин и сцен, такты по клавиру; персонажи, чьими устами произносятся святые имена; и собственно текст4 (см. таблицу).

О чем говорит внушительный свод приведенных цитат? Не есть ли это, как не доказательство того, что апелляции (обращения) к Богу являются неотъемлемой и органичной частью текста либретто, образуют в нем сквозную линию? Или упоминание Бога, бесконечные воззвания к нему, Богородице — не «религиозные мотивы»? Тогда что?

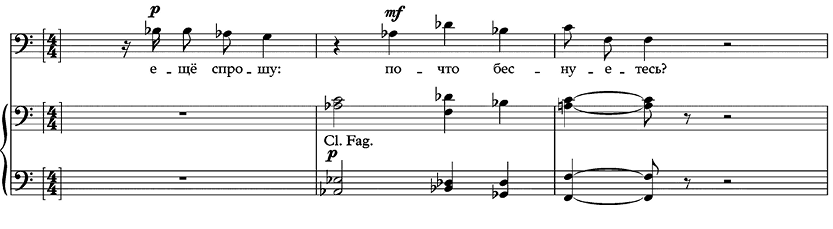

Таблица. Религиозный дискурс в либретто оперы «Князь Игорь»

Table. Religious discourse in the libretto of the opera “Prince Igor”

События оперы ― не просто последование неких действий, они постоянно оцениваются героями с точки зрения христианских представлений. При этом идейный стержень двух финалов, из числа упомянутых Булычёвой5, — сцена пожара в Путивле и общий финал — неразрывно связан с самыми важными православными догматами, придающими им кульминационный размах. В сцене пожара — это истина о совершении каждым из нас греха, истина о Божьей каре за грехи, истина о расплате, мольба о прощении. Авторское название картины — «Дома у Ярославны. Божья гроза» — недвусмысленно об этом говорит. В общем финале доминирует благодарение Богу за услышанные мольбы и спасение.

Количество упоминаний имени Господа, Богородицы, типических фраз православного дискурса приближается в «авторской» версии — с учетом повторений — к полусотне! В версии Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Глазунова6 таких примеров еще больше.

Сопоставима в этом отношении «Иоланта» Чайковского. Нашелся такой же любитель статистики, как я, который подсчитал количество упоминаний в ней имени Бога: 50. Но это сходство — чрезвычайно показательное для русской оперной классики — одновременно ярко выявило разные грани восприятия Бородиным и Чайковским божественной субстанции, и они не связаны с нюансами отличий католической и православной традиций: в концепции «Игоря» Бог предстает как Судия, у Чайковского — как Творец прекрасного мироздания, Создатель. Именно поэтому в «Иоланте» определение «Творец» встречается не реже, чем Бог, Господь, а у Бородина — ни разу.

Так что и для корсаковской, и для «авторской» редакций это одинаково важный момент, хотя есть и некоторые отличия. Прежде всего они заметны в сцене отправления в поход. В клавире Корсакова в начале Интродукции на первой же странице — ремарка: «ЗАНАВЕС. Князь Игорь с князьями и боярами торжественно выходит из собора»7. Не исключено, что это была стасовская идея. Я могу ошибаться; если детали известны Анне Валентиновне Булычёвой, была бы благодарна за уточнение. Ничего подобного в самом «Слове» нет.

Торжественный выход из храма — с чего, собственно, и начинается поход — это подлинная историческая традиция, как и благословение полководца святыми отцами перед отправлением. Она получила отражение в русской православной культуре, по сути вылившись в устойчивую парадигму, что подтверждают многочисленные примеры из русской литературы, книжной иллюстрации, академической живописи XIX–ХХ столетий.

Исторически первыми художественными воспроизведениями этих ситуаций явились старые книжные иллюстрации. Среди наиболее известных — работы XVI века, например: «Молитва Александра Невского в храме Святой Софии и благословение его архиепископом перед битвой» (миниатюра Лицевого Летописного свода8, Москва; см. илл. 1) или «Дмитрий Донской у Сергия Радонежского» (миниатюра из лицевого «Жития Сергия Радонежского»).

Илл. 1. Молитва Александра Невского в храме Святой Софии и благословение его

архиепископом перед битвой. Миниатюра Лицевого Летописного свода. Москва, XVI век

Fig. 1. Prayer of Alexander Nevsky in the St. Sophia’s Cathedral and the blessing of his archbishop

before the battle. Miniature of the Front Chronicle. Moscow, 16th century

Илл.: eikon.piwigo.com

Илл. 2. Горельеф Храма Христа Спасителя в Москве. Посещение Дмитрием Донским

Сергея Радонежского перед походом против татар. 1380 год

Fig. 2. High relief from the Cathedral of Christ the Savior in Moscow.

Visit by Dmitry Donskoy to Sergei of Radonezh before the campaign against the Tatars in 1380

Илл.: fotokto.ru

Радонежский — в привилегированном положении. В XIX веке к книжным иллюстрациям добавился горельеф Храма Христа Спасителя (см. илл. 2), а в ХХ веке это уже образцы станковой живописи, прежде всего Нестерова, чьи работы ныне украшают залы Третьяковской галереи: 1) «Преподобный Сергий Радонежский — защитник Всея Руси»; 2) «Благословление Сергием Радонежским Дмитрия Донского на Куликовскую битву», эскиз неосуществленной картины.

Илл. 3. Мемориальная доска на стене храма Святой Софии в Новгороде

Fig. 3. Memorial plaque on the temple wall St. Sophia’s Cathedral in Novgorod

Фото предоставлено Ириной Степановой

В память о русских походах на некоторых русских храмах устанавливались мемориальные доски, в том числе и в советский период. Во время пребывания в Великом Новгороде мною было сделано фото с такой доски на стене Новгородской Софии. На ней выгравировано: «За Русь и Новгород Великий отсюда из Кремля в 1240 и 1242 годах уходили защищать родную землю дружины Александра Невского, разгромившие врага в битвах на Неве и Чудском озере» (см. илл. 3).

В прошедшем столетии тема Игорева похода — по частоте отражения в академической живописи и прикладном искусстве — начинает конкурировать с темой отправления Донского на Куликовскую битву.

Другая парадигма русской культурной воинской традиции, как бы зеркально отражающая начало похода, — встреча с иконой полководца после похода. Она пусть и не выражена в сценическом действии, но все-таки присутствует в «авторской» версии в виде текста («Разве так князей встречают на святой Руси у нас? Нам с иконой встретить надо»). Корсаков по трудно объяснимой причине снял этот текст.

Таким образом, православная концепция «Князя Игоря» лежит — в буквальном смысле слова — на поверхности. Она не «теснит» генеральную — история Игорева похода в контексте борьбы русских князей с иноплеменниками, — а органично сосуществует с ней. К тому же ее не надо специально «выискивать», поднимать слои содержания, делать сложные философские заключения. Очевидно одно: христианские мотивы образуют сквозную линию и фабулы, и драматургии, и литературной основы оперы. Общий драматургический план при этом представляет собой воедино скрепленные звенья следующей цепочки: знамение Бога — ослушание Бога — кара — осознание греха — прощение и избавление.

«Князь Игорь» серьезно отличается от других русских опер, в которых признаки православной концепции в той или иной мере также можно обнаружить. Отличается не только последовательностью проведения, но и тем, что в «Игоре» представлена патриархально-православная система ценностей! Все христианские истины, постулаты, выраженные в общепринятых лексических конструкциях, даны здесь в «чистом», первозданном виде, в полном соответствии с Евангелием и религиозным учением. Здесь напрашивается сравнение с двумя другими оперными шедеврами русской классики — «Хованщиной», с ее старообрядческой тематикой, и «Сказанием о невидимом граде Китеже», с его житийной традицией. Конечно, ни старообрядческая, ни житийная тематика не отступает от Евангелия, но в «Хованщине» и «Китеже» есть исключительность, с одной стороны, старообрядческой максимы, с другой ― агиографической. А в «Игоре» нет святых — в нем действуют обычные люди, живущие в определенной системе представлений, то есть крепкой верой, в которой и заключена их сила. И это Бородину удалось передать как удивительно ясно, так и последовательно. Что еще немаловажно: такой подход одинаков и в партиях главных героев, и в партиях отдельных групп (ратники, отправляющиеся в поход, бояре), и в партии всего народа (хор из Пролога и заключительный хор). Естественно, слов-обращений к Богу нет у Галицкого и его дружины. Мечтая о власти, Володимер безлично восклицает: «Кто бы дал мне эту долю?» А дружинники называют «отцом» не Господа, а Галицкого.

Примечательно, что за пределами «Игоря» мы не только не найдем у Бородина ничего похожего, но и почти не обнаружим сочинений духовной тематики. В «списке» всего два опуса — это никому не известная ранняя песня «Боже милостивый, правый» для голоса и фортепиано9 и пьеса «В монастыре» из Маленькой сюиты (предварительное название «Под сводами собора»). Пьеса — бесспорный шедевр Бородина, в котором религиозная тематика предстает в монастырском свете. Арнольд Сохор, оценивая «В монастыре» как одно из высочайших достижений композитора, между тем упоминает «мертвящую, сковывающую власть религиозных догм» [29, 487]. И это — о маленькой пьесе! Что уж говорить об опере? Возможно, поэтому главный исследователь творчества Бородина советского, атеистического, времени делает вид, что ничего религиозного в опере нет вовсе. А ведь Сохор — тонкий музыкант, прекрасно знавший бородинские архивы.

Где искать корни этого важнейшего компонента содержания «Князя Игоря»? Вопрос звучит почти как риторический, поскольку априори понятно, в каких направлениях предстоит вести исследование: это оценка религиозной позиции самого Бородина, с одной стороны, и источников, по которым он работал, — с другой.

Проблема наличия в «Игоре» православной концепции неизбежно приводит нас к общему вопросу о вере/безверии русских композиторов-классиков. В течение многих десятилетий — если не сказать более века — она по отчасти понятным, отчасти необъяснимым причинам серьезно нашими учеными не рассматривалась, однако с наступлением XXI века эта ниша в отечественной науке начала активно заполняться. Уже есть работы, посвященные духовному пути или отдельным аспектам вероисповедания крупнейших отечественных композиторов [8; 13; 14; 18; 21; 23; 30]. В списке пока отсутствует Бородин.

Излишне говорить о том, насколько сложна и одновременно интересна эта тема. Каждый, кто отважится к ней прикоснуться, столкнется с сонмом проблемных вопросов, обусловленных и интимным характером, отличающим отношение к вере наших крупнейших композиторов, и состоянием православия в России как в XIX, так и в ХХ веке, и происходящими в нем эволюционными процессами, которые сплошь и рядом требуют профессиональной компетенции самих служителей веры и специалистов-культурологов. На сегодня в этой проблеме определяются и общие контуры, некие относительно понятные истины. Пока можно лишь констатировать, что безоговорочная вера, как и безоговорочный атеизм — явления среди великих русских классиков крайне редкие. В жизни каждого из них складывалась собственная духовная сага, и постигнуть ее внутренние механизмы, отмеченные серьезными противоречиями и колебаниями от неверия к вере (и наоборот), дерзкими попытками «откорректировать» те или иные догматы — задача сверхсложная. Понятно, что никакого серьезного разговора в предложенном формате быть не может. Приведу лишь некоторые выборочные факты, подтверждающие это заявление.

Чрезвычайно показателен в этом отношении пример Чайковского, о чем сегодня мы можем говорить более предметно благодаря работам Г. В. Ковалевского [13], Г. С. Сизко [27], Н. В. Цыгановой [30]. Все они в своих исследованиях опираются прежде всего на письма композитора, кстати, всегда бывшие для любого читателя, в том числе и для музыковеда-профессионала, легко доступными. Но, видимо, только сейчас «приспело время» осмыслить этот аспект эпистолярия гения.

Письма Чайковского дают возможность проследить алгоритм его размышлений о вере и безверии. Они демонстрируют одну весьма характерную для русских авторов особенность — отсутствие автоматизма в вопросах «верить ли?» и «как верить?».

Приведу только одну выдержку из письма композитора фон Мекк: «В том-то и заключается трагизм человека, склонного к скептицизму, что, порвавши связь с традиционными верованиями, и ища, чем заменить религию, он тщетно кидается от одной философской теории к другой, мечтая найти в ней ту непобедимую силу в борьбе с жизнью, которою вооружены люди верующие. Что ни говорите, а верить, т. е. верить не в следствие рутины и недостатка рассуждающих способностей, а верить разумно, сумевши примирить все недоразумения и противоречия, внушаемые критическим процессом ума, — есть величайшее счастье. Умный и в то же время верующий искренне человек (а ведь таких очень много) обладает такой броней, против которой совершенно бессильны всякие удары судьбы. Вы говорите, что Вы, отставши от установленной религии, создали себе другую. Но ведь религия есть элемент примирения. Есть ли в Вас это примирение? Я отвечаю: нет <…> мы одинаково с Вами плывем по безбрежному морю скептицизма, ища пристани и не находя ее» [31, 248].

Этот фрагмент — один из многих. Но и его достаточно, чтобы оценить непостижимую глубину осмысления темы, бывшей, очевидно, объектом постоянной рефлексии Чайковского. Итог его многолетних размышлений хорошо известен.

Совсем иное у Мусоргского, который, в отличие от Чайковского, не просто колебался в вопросах веры, а, как заметил один из самых вдумчивых исследователей творчества композитора И. И. Лапшин, «мог одновременно, как Достоевский, “созерцать две бездны” — веры и безверья. Вот что он (Мусоргский. — И. С.) пишет Балакиреву о себе, после выздоровления от нервной горячки в 1859 г., по поводу наличия в себе мистического штриха: “Как известно вам, я два года назад или меньше был под гнетом страшной болезни, начавшейся очень быстро в бытность мою в деревне. Это — мистицизм, смешанный с циничной мыслью о Божестве” (выделено автором. ― И. С.) <…> Здесь весьма замечательно указание на наклонность к контрастным сопоставлениям идеала и его отрицания — Бога и дьявола, “Мадонны и Содома” — черта, характерная для сильно эмотивных натур, но натур психастенических. Подобную черту, например, отмечает у себя Римский-Корсаков, но у Мусоргского она, по-видимому, не имела преходящего характера, а была присуща его неуравновешенной и двойственной натуре» [16, 305]10.

Проблемы веры в письмах Бородина

Отношение Бородина к вере чрезвычайно своеобразно. Было в нем нечто общее с Мусоргским, который, еще раз уточним, мог созерцать обе бездны — и веры, и безверия. При этом собственно как «бездны» они Бородиным, безусловно, не воспринимались. Было нечто скользящее — даже можно сказать, внешне-поверхностное — в его отношении и к первой, и ко второй.

Тем не менее обойти вниманием этот вопрос нельзя. Бесценные свидетельства дают, как и у Чайковского, и у Мусоргского, письма композитора, в которых собственно религиозный пафос полностью отсутствует. В текстах писем, отражающих текучую каждодневность и быт Бородина, мы не найдем ни одного рассуждения, могущего быть отнесенным к области философского осмысления интересующей нас темы, что не исключает постоянных отсылок как к Богу, так и к дьяволу. Итак. Первое, что бросается в глаза при чтении писем Бородина — это изобилие общепринятых фразеологизмов из православного дискурса — на уровне поговорок или устойчивых разговорных конструкций, в которых участвуют обе субстанциональные категории.

Пример из числа приводимых им поговорок: «Человек предполагает[,] / а бог располагает». Но тут же Бородин добавляет: «или правильнее сказать не бог[,] а управление железной дороги <…>» [20, I, № 2, 33]11 (поговорка помещена в центр страницы как стихотворная строка; речь идет о переезде по железной дороге в Гейдельберг).

Типические конструкции с использованием имени Бога встречаются в письмах Бородина постоянно, но связаны главным образом с обращениями к жене: «Бога ради только не волнуйся, не тревожься, и не воображай никаких страхов» [20, I, № 95, 201]; «Ну Христос с тобою, моя неоцененная» [20, I, № 50, 118]; «Прости меня, родн… моя и перекрести мысленно, как я крещу тебя» [20, I, № 54, 129]. Имя Бога Бородин практически всегда вспоминает, когда речь идет о здоровье жены: «Пощади ты, Бога ради, свои глаза <…>» [20, I, № 47, 111]; «Будь здорова дорогая моя, Госпо(д)[ь] с тобою, не хандри, не в(о)лну(й)ся» [20, III, № 605, 120]. Слово «Господь» Бородин пишет с заглавной буквы12. Отметим, что пожелание здоровья и всего хорошего с использованием имени Бога находим только в письмах самым близким, прежде всего жене и теще.

Черт. В ранних письмах служитель преисподней упоминается не реже, чем Бог. Даже не буду приводить примеры. А вот на что надо обратить внимание, так это на легкость, с которой Бородин может в пределах одного и того же письма упоминать и Бога, и черта. Один из таких образцов: «В воскресенье, вчера, были у нас Ладыженские: Пётр Николаевич и Эмилия Осиповна (чорт знает зачем? с какой стати?) <…> Тут по неволе начнешь молиться: да избавит нас от лукавого и Лодыженских» [20, I, № 96, 202].

Воспринимая приведенные цитаты на слух, а также зрительно в печатном тексте, несложно заметить, что по большей части эти отсылки даны как бы вскользь, по случаю.

Совершенно эксклюзивное для Бородина явление — это использование устойчивых фраз, славящих или благодарящих Создателя, с заменой имени Бога на Аллаха: «Я, слава Аллаху, жив и здоров» [20, I, № 104, 226]; «Да наградит Вас Аллах всякими земными дарами <…>» [20, III, № 411, 10]. Эта замена православного Бога мусульманским Аллахом не является ли следствием восточных корней Бородина?

Еще раз надо отметить, что во всех приведенных примерах композитор использует типовые лексические конструкции, которые звучат между прочим, автоматически, так же как привычные формулы вежливости — приветствия или прощания.

В качестве неких аналогов рассуждениям о вере выступают ссылки на Библию и упоминания о своих или чужих поступках, так или иначе связанных с верой или определенным скепсисом в ее отношении.

Вот Бородин цитирует Священное Писание. Фрагмент, который сейчас будет приведен, возникает в связи с недовольством Екатерины Сергеевны поведением молодой семейной пары (А. П. Дианин и Е. Г. Баланёва13). Бородин защищает недавно созданную чету: «И в писании сказано: оставит человек отца своего и матерь свою и прилепится к жене своей и будет два плоть в едину; тайна сия

велика есть, еще глаголем — во Христа и во церковь» [20, III, № 605, 118]. В данном случае подвергать сомнению уместность и серьезность отношения Бородина к библейскому постулату бессмысленно.

Но это все-таки Бородин! Тот же постулат мы встречаем у него и в весьма легкомысленной интерпретации. Одно из писем Марье Васильевне Доброславиной (друг семьи) представляет собой quasi-поэтическое послание с названием и посвящением: «Весенняя идиллия. Посвящается милой мамочке, моей куме». У этого послания целых три эпиграфа:

1. Никто же плоть свою когда возненав(и)д(е)

(Свящ. Писание)

2. И прилепится к жене своей и будет два плоть в едину.

(Свящ. Писание)

3. Все мы жаждем любви!

(Заглавие известной оперетки)14.

Содержание послания очень фривольное: о свидании в Петергофском саду, весне, пробуждающей желания, о флирте, сближении, возможном зачатии и тому подобном [20, II, № 280, 90].

Таким образом знаменитый юмор Бородина, позволяющий с легкостью объединять цитаты из Священного Писания и из легкомысленной оперетки, вторгается и в эту область, что для истинно верующих является, несомненно, кощунством, святотатством.

Приведенный пример — не единственный. Той же Доброславиной он отправляет поздравительное стихотворение на Новый год — абсолютно в духе пушкинской «Гавриилиады». Вновь обыгрывается мотив из Священного Писания. Он — о Еве, повод — желание Доброславиной родить дочь:

Все хорошо бы, да вышло не ладно.

Ева себя повела не повадно…

Скучно ей стало… взяла согрешила.

Ну и старика она так огорчила

Узнал Покраснел он вспыл[ил]

Да как выпучит бельма:

«Ах ты м е р з а в к а (разрядка Бородина. — И. С.), поскудная, шельма!» [20, III, № 409, 10].

«Старик» — это, естественно, Господь. В комментариях С. Дианин пишет, что «в окончательной обработке последних четырех стихов не было: очевидно, Бородин их отбросил, чтобы не обидеть М. В. Доброславину, которая была верующей» [20, III, 267]. Боялся оскорбить ее религиозное чувство, прекрасно осознавая, что покусился на святое. Сам при этом не испытывал никакой неловкости или нравственных терзаний.

Но есть у Бородина и очень серьезные высказывания, полностью лишенные иронии. Они касаются нравственных оценок других людей с христианских позиций. Одно из них обнаруживается среди последних писем Бородина [20, IV, № 1025]. Это единственное во всем эпистолярии Бородина место, где он рассуждает, если хотите, философствует, вплотную подходя к тому, что можно назвать авторской рефлексией на тему православной веры. Предмет рефлексии — понятие «Божьей души» (замечу, что во всех случаях «Божья душа» пишется Бородиным разрядкой). «Божья душа» оценивается не сама по себе, а в оппозиции к «полицейской душе». Как всегда у композитора, это не просто мыслительный процесс, для которого необязателен внешний импульс, а интеллектуальная реакция, вызванная конкретной жизненной историей.

«Божьи души» для Бородина — люди его ближайшего окружения: брат Екатерины Сергеевны, Алексей, и прислуга его семьи Марья. Обоих он называет «Божьими душами». В приведенных далее выдержках суммируются представления Бородина о божественных началах в простых смертных. Алексей, при всех сложностях характера, «бегает по церквам и молится все за ее (склочной жены. — И. С.)15 и за свой грех, считает себя виновником всех бед». «Спору нет, что во всем том, что творит Алеша, есть с внешней стороны много нелепого, комичного, но ведь это “Божья душа”, и этого-то “полицейская душа” никогда не поймет и не оценит. Это оценил бы Достоевский, Толстой, Тургенев, Балакирев <…> А уж про Марью бедную и нечего говорить; тут уверуешь в будущую жизнь и в возмездие на том свете за все, чего лишен на этом свете. И чорт ей велит жить у них? Такая работящая баба нашла бы всегда место, где бы по крайней мере хоть ценили ее службу, уж воистину бескорыстную (разрядка Бородина. ― И. С.)» [20, IV, № 1025, 55].

«Божья душа» для Бородина — высший идеал нравственности. Признание того, что выше Бога в нравственном смысле нет на этом свете ничего. Но является ли это доказательством веры в существование Господа? Вряд ли. Ведь говорит же Бородин: «<…> тут уверуешь в будущую жизнь и в возмездие на том свете». Следовательно, не будь рядом таких, как Алексей или Марья, не будет и повода уверовать в будущую жизнь. Условие, излишнее для истинно верующих.

Рассуждения Бородина при всей их важности, к сожалению, не дают оснований для однозначного ответа на поставленный ранее вопрос: верил или нет? Мы не нашли весомых доводов ни в пользу безоговорочного (бесспорного) атеизма композитора, ни в пользу безоговорочной (бесспорной) веры. Можно ли говорить о дуализме Бородина, как это сделал Лапшин в случае с Мусоргским?

Прежде чем предложить какую-то версию процитируем самого композитора: «Я терпеть не могу дуализма — ни в виде дуалистической теории в химии, ни в биологических учениях, ни в философии и психологии» [20, III, № 470, 69]. Дианин комментирует: «Отрицание дуализма в биологии, психологии и философии, высказанное здесь Бородиным, указывает на его материалистические и дарвинистские взгляды» [20, III, 303]. Последний тезис оказался предельно близок советской доктрине. Ряд исследователей советского периода (тот же Сохор, например) отмечали, что материализм Бородина, обусловленный его причастностью к самой передовой науке своего времени, неизбежно порождает атеизм.

И все-таки, верил или нет? Очередной вопрос без ответа. Если бы Бородин не говорил сам о неприятии дуализма, то можно было бы сказать: «Верил по случаю». Но Бородин дуализм отвергал…

Подборка приведенных высказываний, временами откровенно противоречивых, не дает повода видеть в них основание для православной концепции оперы, как и повода к ее отрицанию. Позволительно все же сделать такой вывод: мировоззрение Бородина нельзя считать определяющим фактором для введения православных мотивов в «Игоре», но оно не было и препятствием.

Источники либретто

Теперь — об источниках, которые изучал и использовал Бородин.

Как ученый он никогда не позволял себе ставить художественную интуицию выше сведений, почерпнутых из исторических документов, коих ко времени жизни Бородина было уже накоплено немало. Так произошло и с «Князем Игорем». С подлинниками он работал постоянно фактически на протяжении всех 18 лет создания своего шедевра. Их можно разделить на три группы: поэтический оригинал «Слова о полку Игореве» во всех известных на то время переводах, летописи (прежде всего Ипатьевская) и исторические хроники, или истории (прежде всего Н. М. Карамзина, Н. И. Костомарова, С. М. Соловьёва).

«Слово». Его изучение началось еще в конце XVIII столетия и фактически не прекращалось. Причем исследовательский интерес к нему только усиливался. За последние приблизительно полвека оно собрало обширнейшую современную литературу, которая насчитывает сотни трудов как русских, так и зарубежных авторов, историков и филологов. В списке есть мировые имена: Дмитрий Сергеевич Лихачёв, Владимир Николаевич Топоров, Борис Михайлович Гаспаров, Борис Александрович Рыбаков… Цель ознакомления с ней очевидна: выяснить, какова роль в «Слове» христианских мотивов и как они расцениваются с точки зрения современной филологической и исторической наук. Была надежда, что какие-то выводы исследователей будут актуальны при нынешнем взгляде на оперную партитуру Бородина. Однако постановку вопроса пришлось откорректировать, так как почти сразу была выявлена генеральная тенденция: чаще всего ученые рассматривают этот вопрос в более широком контексте — как отражение в источнике общей проблемы верований наших предков, относящихся к XII веку, как языческих, так и христианских.

Исследования эти группируются по принципу признания и доказательства приоритета в «Слове» либо языческих, либо христианских черт. При этом вряд ли кто будет оспаривать тот факт, что языческие мотивы и образы более привычны, лежат, что называется, на поверхности, поэтому некоторые авторы отмечают побочный, подчиненный характер христианских мотивов.

О симпатии автора «Слова» к язычеству писал в прошлом столетии Б. А. Рыбаков, который явно отдавал предпочтение славянскому элементу. Для историка язычество в «Слове» — как бы нечто среднее между простыми метафорами и мировосприятием автора, который «широко использует образы славянского язычества: Стрибог, повелитель ветров, Велес, покровитель поэтов, загадочный Див, Солнце-Хорс. Следует отметить, что у автора почти нет церковной фразеологии, а язычеству отведено видное место, что, быть может, и содействовало уничтожению духовенством рукописей поэмы в XIV–XVII вв.» [25, 584].

Православных отсылок в подлиннике не только меньше, но они и так на слуху. Не лишним будет их напомнить (приводятся в переводе Д. С. Лихачёва [28]):

«Дети бесовы кликом поля перегородили <…>» (с. 61).

«С той же Каялы Святополк повелел отца своего привезти

между венгерскими иноходцами

ко святой Софии к Киеву» (с. 62).

«Для него (Всеслава-князя. — И. С.) в Полоцке позвонили к

заутрене рано

у святой Софии в колокола» (с. 73).

«Ни хитрому,

ни умелому,

ни птице умелой

суда божьего не миновать <…>» (с. 74).

«Игорю князю бог путь указывает

из земли Половецкой

в землю Русскую,

к отчему золотому столу» (с. 76).

«Игорь едет по Боричеву

ко святой богородице Пирогощей» (с. 80).

«Здравы будьте, князья и дружина,

борясь за христиан

против нашествий поганых!» (С. 80).

Последнее слово подлинника:

«Аминь» (с. 80).

Тем не менее в значительной части публикаций отстаивается мысль об органичном сплаве языческих и христианских черт. Именно так подходит к вопросу Б. М. Гаспаров: «<…> симбиоз языческих и христианских образов-символов, сплавление их в единую, исключительную по насыщенности структуру художественного мифа, являясь одной из формообразующих основ произведения, нашел такое широкое отражение в тексте “Слова” в виде причудливого переплетения языческих и христианских реалий» [7, 210].

А. М. Ранчин пишет, что имена языческих богов (Велес, Даждьбог, Стрибог, Див, Траян…) соединены в «Слове» с христианскими элементами, причем «языческие божества упоминаются без уничижения, не именуются бесами, не считаются порождениями ложного сознания, соблазнительными и губительными фантомами, — а именно так трактовались боги дохристианской Руси в древнерусской книжности. “Слово” в этом отношении, — как, впрочем, и во многих иных, — уникально и парадоксально» [24]16.

Более того, с рубежа 50–60-х годов прошлого века во многих работах предпочтение начинает отдаваться христианским корням. Во всяком случае им уделяется все большее внимание, что закономерно отражает постепенный отказ от атеистической государственной доктрины и восстановление утерянной в советское время роли религиозно-духовной составляющей в жизни общества. Определенные позиции (тезисы), заявляемые учеными в связи со «Словом», воспринимаются сейчас как некое «переворачивание» привычной субординации: не православные вкрапления дополняют языческие, а наоборот.

Среди прочих интригующих вопросов исследователи ставят тот же, что я пыталась рассмотреть ранее, ― о вероисповедании самого автора «Слова»: христианин он или язычник, или третье — может, исповедовал как первое, так и второе, то есть двоеверец? Д. С. Лихачёв не сомневался в том, что «автор “Слова” — христианин, старые же дохристианские верования приобрели для него новый поэтический смысл. Он одушевляет природу поэтически, а не религиозно» [17, 80–81].

К наиболее сильным впечатлениям, оставшимся по ознакомлении с этой литературой — неизбежно поверхностном, — относятся разные трактовки плача Ярославны — языческая и христианская, совсем уже неожиданная. Языческая: «В минуту смертельной опасности человеку свойственно вспоминать самое дорогое, самое близкое. В трагический момент, когда половецкие орды вторглись в русские земли, неся смерть и разорение, Ярославна не вспоминает о христианском боге, всемогущем и всепрощающем, как изображают его христианские проповедники. Не к небесной заступнице богоматери обращает она свои мольбы, не к Христу взывает она о помощи» [26, 322]. А вот Р. О. Якобсон, крупнейший авторитет среди филологов ХХ века, признававший соединение языческих и христианских элементов в «Слове» естественным явлением, предположил, что плач Ярославны — иносказательное обращение к христианскому Богу, к Святой Троице. Исследователь отмечает: «Три адресата заклинательных зовов Ярославны (Солнце, буйный ветер и Днепр, как олицетворение неба, воздуха и земли. — И. С.) явственно принадлежат трем ярусам мироздания» [32, 33], допускающим христианское осмысление Игорева похода.

В целом труды, посвященные изучению памятника, единой непротиворечивой концепции в отношении религиозного статуса поэмы не образуют. У ученых нет общей точки зрения, прежде всего потому, что ни одна из версий не имеет внушительного свода документальных доказательств. Профессиональные критические разборы почти любой версии заканчиваются примерно так: «Однако…», — дальше сомнения, по большей части обоснованные. Вдаваться в эти противоречия — не наша задача.

Понятно, что во времена жизни Бородина научная литература еще не знала подобных изысков. Нам же остается старый проверенный метод — сравнивать тексты поэтического подлинника и либретто оперы с точки зрения наличия в нем языческих и православных элементов, что и выявляет позицию автора. Простое сравнение тем не менее приводит к весьма важным и даже впечатляющим выводам: мы должны признать, что Бородин радикально сократил языческие элементы и мотивы, оставив из них только культ Солнца и Плач Ярославны, и полностью купировал христианские. Купюры христианских отсылок, однако, сделаны не по идеологическим или каким-либо иным соображениям: когда читаешь, видно, что они концептуальной роли не играют ― а просто были заменены цитатами из других источников, которые Бородин счел более подходящими для либретто.

Не меньшее значение при работе Бородина над ним имели летописи. За основу была взята Ипатьевская летопись17. Из нее Бородин заимствовал не только линию Галицкого, что хорошо известно. В 1879 году композитор отсылает Корсакову «отчет о проделанной работе»: «<…> затем многое сделал для либретто; (и) главное, — при более внимательном изучении Ипатьевской летописи, — уладил дела, касательно 2-го акта, Кончаковны и пр. и уладил хорошо, к выгоде целого» [20, III, № 469, 67]. Дианин в комментариях к письму: «Данные из этой летописи были широко использованы Бородиным при переработке сценария “Игоря” (В хранящейся у меня черной папке “Либретто Игоря и музыкальные дела” имеется ряд выписок о походе Игоря, сделанных Бородиным из Ипатьевской летописи)» [20, III, 302]. Некоторые фразы, заимствованные из нее Бородиным, представляют собой фактически цитаты.

Киевская летопись тоже фигурирует в эпистолярии, в частности в письме В. В. Стасову от 4 августа 1883 года. Композитор напоминает об А. Н. Калининой, сообщившей Стасову его просьбу передать для работы над «Игорем» II том Карамзина и «Киевскую Летопись (разрядка Бородина. — И. С.)» [20, IV, № 1008, 31]. В это время Бородин занимался Прологом. И все же, главным летописным источником для Бородина явилась именно Ипатьевская летопись.

История Игорева похода описана здесь очень подробно, буквально как некий дневник. Придется привести ее насколько возможно полно, иначе мы ничего в ней не поймем, в том числе и то, почему в либретто «Князя Игоря» так часто упоминается имя Бога. Вначале представим выдержки на древнерусском языке:

Игорь жь возрѣвъ на небо и видѣ солнце стояще яко мѣсяць. И рече бояромъ своимъ и дружинѣ своей: «Видите ли? Что есть знамение се?» Они же узрѣвше и видиша вси и поникоша главами, и рекоша мужи: «Княже! Се есть не на добро знамение се». Игорь же рече: «Братья и дружино! Тайны божия никтоже не вѣсть, а знамению творѣць богъ и всему миру своему. А намъ что створить богъ или на добро, или на наше зло, а то же намъ видити» <…> Игорь же рече с братьею своею: «Оже ны будеть не бившися возворотитися, то соромъ ны будеть пуще и смерти; но како ны богъ дасть» [19, 352].

Теперь — выдержки в переводе. Даем его со значительными купюрами, но все же весьма детально — так, что сохраняется основная сюжетная канва. Ценители художественного слова, уверена, получат при чтении немалое удовольствие. Фразы-обращения к Богу, мысли о Боге выделены в тексте курсивом.

И так двинулись они медленно, на раскормленных конях, собирая войско свое. Когда подходили они к реке Донцу в вечерний час, Игорь, взглянув на небо, увидел, что солнце стоит словно месяц. И сказал боярам своим и дружине своей: «Видите ли? Что значит знамение это?» Они же все посмотрели, и увидели, и понурили головы, и сказали мужи: «Князь наш! Не сулит нам добра это знамение!» Игорь же отвечал: «Братья и дружина! Тайны божественной никто не ведает, а знамение творит бог, как и весь мир свой. А что нам дарует бог — на благо или на горе нам, — это мы увидим.

И, сказав так, переправился через Донец, и пришел к Осколу, и ждал там два дня брата своего Всеволода: тот шел другой дорогой из Курска <…> Здесь приехали к ним разведчики, которых посылали ловить языка, и сказали, приехав: «Видели врагов, враги наши во всем вооружении ездят, так что либо поезжайте без промедления, либо возвратимся домой: не удачное сейчас для нас время». Игорь же обратился к братии своей: «Если нам придется без битвы вернуться, то позор нам будет хуже смерти; так будет же так, как нам бог даст». И, так порешив, ехали всю ночь.

Наутро же, в пятницу, в обеденное время, встретились с полками половецкими; успели подготовиться половцы: вежи свои отправили назад, а сами, собравшись от мала до велика, стали на противоположном берегу реки Сюурлий. А наши построились в шесть полков <…> И обратился Игорь к братии своей: «Братья! Этого мы искали, так дерзнем же!» И двинулись на половцев, возложив на бога надежды свои <…>

Передовые полки русских избивали половцев и хватали пленных. Половцы пробежали через вежи свои, а русские, достигнув веж, захватили там большой полон. Некоторые с захваченными пленниками лишь ночью вернулись к своим полкам. И когда собрались все полки, обратился Игорь к братии своей и к мужам своим: «Вот бог силой своей обрек врагов наших на поражение, а нам даровал честь и славу. Но видим мы бесчисленные полки половецкие — чуть ли не все половцы тут собрались. Так поедем же сейчас, ночью, а кто утром пустится преследовать нас, то разве все смогут: лишь лучшие из половецких конников переправятся, а нам самим — уж как Бог даст» <…>

Когда же занялся рассвет субботнего дня, то начали подходить полки половецкие, словно лес <…> И тогда, посоветовавшись, все сошли с коней, решив, сражаясь, дойти до реки Донца, ибо говорили: «Если поскачем — спасемся сами, а простых людей оставим, а это будет нам перед богом грех: предав их, уйдем. Но либо умрем, либо все вместе живы останемся». И сказав так, сошли с коней и двинулись с боем. Тогда по божьей воле ранили Игоря в руку, и омертвела его левая рука. И опечалились все в полку его: был у них воевода, и ранили его прежде других. И так ожесточенно сражались весь день до вечера, и многие были ранены и убиты в русских полках.

Когда же настала ночь субботняя, все еще шли они сражаясь <…> Когда уже приблизился Игорь к своим полкам, половцы, помчавшись ему наперерез, захватили его на расстоянии одного перестрела от воинов его. И уже схваченный, Игорь видел брата своего Всеволода, ожесточенно бьющегося, и молил он у бога смерти, чтобы не увидеть гибели брата своего <…>

И так в день святого воскресения низвел на нас господь гнев свой, вместо радости обрек нас на плач и вместо веселья — на горе на реке Каялы. Воскликнул тогда, говорят, Игорь: «Вспомнил я о грехах своих перед господом богом моим, что немало убийств и кровопролития совершил на земле христианской: как не пощадил я христиан, а предал разграблению город Глебов у Переяславля. Тогда немало бед испытали безвинные христиане <…> И вот теперь вижу отмщение от господа бога моего: где ныне возлюбленный мой брат? где ныне брата моего сын? где чадо, мною рожденное? где бояре, советники мои? где мужи-воители? где строй полков? где кони и оружие драгоценное? Не всего ли этого лишен я теперь! И связанного передал меня бог в руки беззаконникам. Это все воздал мне господь за беззакония мои и за жестокость мою, и обрушились содеянные мною грехи на мою же голову. Неподкупен господь, и всегда справедлив суд его. И я не должен разделить участи живых. Но ныне вижу, что другие принимают венец мученичества, так почему же я — один виноватый — не претерпел страданий за все это? Но, владыка господи боже мой, не отвергни меня навсегда, но какова будет воля твоя, господи, такова и милость нам, рабам твоим» <…>

Игорь же Святославич в то время находился у половцев, и говорил он постоянно: «Я по делам своим заслужил поражение и по воле твоей, владыка господь мой, а не доблесть поганых сломила силу рабов твоих. Не стою я жалости, ибо за злодеяния свои обрек себя на несчастия, которые я и испытал». Половцы же, словно стыдясь доблести его, не чинили ему никакого зла, но приставили к нему пятнадцать стражей из числа своих соплеменников и пять сыновей людей именитых, и всего их было двадцать, но не ограничивали его свободы: куда хотел, туда ездил и с ястребом охотился, а своих слуг пять или шесть также ездило с ним. Те стражи его слушались и почитали, а если посылал он кого-либо куда-нибудь, то беспрекословно исполняли его желания. И попа привел из Руси к себе для святой службы, не зная еще божественного промысла, но рассчитывая, что еще долго там пробудет. Однако избавил его господь по молитвам христиан, ибо многие печалились о нем и проливали слезы.

Когда же был он у половцев, то нашелся там некий муж, родом половец, по имени Лавр. И пришла тому мысль благая, и сказал он Игорю: «Пойду с тобою в Русь». Игорь же сначала не поверил ему, к тому же лелеял он дерзкую надежду, как это свойственно юности, замышляя бежать в Русь вместе со своими мужами, и говорил: «Я, страшась бесчестия, не бросил тогда дружину свою, и теперь не могу бежать бесславным путем». С Игорем же были сын тысяцкого и конюший его, и те убеждали князя, говоря: «Беги, князь, в землю Русскую, если будет на то божья воля — спасешься» <…>

Когда стало смеркаться, пришел конюший и доложил князю своему Игорю, что ждет его Лавр. Встал Игорь в страхе и в смятении, поклонился образу Божьему и кресту честному, говоря: «Господи, в сердцах читающий! О, если бы ты спас меня, владыка, недостойного!» И, взяв с собой крест и икону, поднял стену шатра и вылез из него, а стражи тем временем забавлялись и веселились, думая, что князь спит. Он же, подойдя к реке, перебрался на другой берег, сел на коня, и так поехали они с Лавром через вежи <…>

Принес ему господь избавление это в пятницу вечером. И шел Игорь пешком до города Донца одиннадцать дней, а оттуда — в свой Новгород, и все обрадовались ему. Из Новгорода отправился он к брату своему Ярославу в Чернигов, прося помочь ему в обороне Посемья. Обрадовался Игорю Ярослав и обещал помощь. Оттуда направился Игорь в Киев, к великому князю Святославу, и рад был Игорю Святослав, а также и Рюрик, сват его [19, 353, 355, 357, 361, 363].

Даже без курсивных выделений каждый читающий непременно заметит, что любой шаг, поступок, действие, прямая речь сопровождаются в тексте адресацией к имени Бога и распространенными лексическими конструкциями с упоминанием топосов христианских представлений: крест честной, икона, молитва, венец мученичества… А теперь вспомним таблицу, которая была дана в начале: мы видим тот же самый принцип! Нет сомнения, что Бородин заимствовал его из Ипатьевской летописи и тем самым сообщил своей опере потрясающую историческую достоверность.

Хроники также были использованы им, но скорее для уточнения характера и последовательности событий. Это уже совершенно иной тип источников, принципиально отличный от летописей. В Историях государства Российского, в описании Игорева похода личностного начала уже совсем мало, если оно не сведено на нет. Только в летописях упоминание христианского Бога используется с такой частотой и — что особенно важно — в прямой речи — прежде всего Игоря и некоторых других действующих лиц, в частности дружины. Конструкции типа «и сказал Игорь» («Игорь же рече») в историях практически не встречаются.

Такое различие не сложно объяснить. Летописец описывает по датам, а историк — по событиям, сопоставляя, анализируя их. Как живой свидетель летописец эмоционально вовлечен в описание, историк — нет: ретроспекция, лишенная подлинного сопереживания и, главное, нейтральная по отношению к участникам. В пример можно привести не только Н. М. Карамзина, но и С. М. Соловьёва и Н. И. Костомарова. Их истории способны заинтересовать, но не увлечь эмоционально, чувственно.

Здесь хотелось бы вспомнить проницательное наблюдение В. П. Адриановой-Перетц; оно высказано в 1950 году, но своей актуальности не потеряло до настоящего времени. Исследовательница противопоставляет «Слово» летописным повестям о походе Игоря, проникнутым христианским провиденциализмом: «“Слово”, как и народный героический эпос, лишено религиозного осмысления событий, воззваний к помощи потусторонних сил, религиозной чувствительности, — всего того, что отчетливо проступает в летописных повестях о походе Игоря Святославича, но что совершенно чуждо устному эпосу» [1, 295]. Адрианова-Перетц сравнивает летописи с устным эпосом, но к историям это относится в еще большей степени.

Бородин не ищет в истории связь с современностью, его мало интересует, как Мусоргского, «прошедшее в настоящем». Не столько учеба на ошибках, сколько ценность истории самой по себе как национального достояния волнует Бородина. Он идет за источником, следуя букве и духу его, и в этом проявляется гениальное историческое чутье Бородина! Это чутье всегда переживало всплеск при знакомстве с подлинными материалами. А не отозваться на такой совершенный образец, каким является Ипатьевская летопись, Бородин просто не мог! Здесь его вело то самое «чувство истории», о котором говорила А. Н. Молас [3, 265].

Стремление к объективности заставляет тем не менее сделать оговорку: «прошедшее в настоящем» все же есть — это мысль о покаянии, призыв к власти; верша государственные дела, всегда помнить о Боге как гаранте справедливости. Но эта идея актуализировалась не при жизни Бородина, а спустя почти полтора века. До какой степени она осознавалась самим композитором — вопрос открытый.

Православный дискурс и его музыкальнее воплощение в «Князе Игоре»

По тому, что было сказано, видно: православная составляющая проявляет себя в опере не столько в поступках героев, сколько в их отношении к текущим событиям, реализуемом через прямую речь, то есть дискурс18.

Принципиально важный вопрос: как элементы православного дискурса «работают» в контексте бородинского либретто? Отважимся дать некий ответ, хотя научно убедительно это могут сделать только филологи. Они, в частности, утверждают, что «религиозный дискурс не является гибким. Он практически не изменяется при контакте с другими дискурсами <…>» [2, 69]. Попадая в иную языковую среду, он сохраняет свои родовые свойства и формульность.

Именно это происходит и в тексте либретто, которое отражает специфику включения самых стабильных, «клишированных»

элементов православного дискурса в повседневную речь. Есть, правда, немаловажная деталь отличия. В быту элементы православного дискурса прописаны, что называется, ad aeternum, — они сплошь и рядом не вызывают в социуме никакой рефлексии. Все происходит в режиме автоматизма. Этот автоматизм прогрессировал век от века, превращая некогда живые фразеологизмы и речевые обороты в мертвые формулы. Мы десятки раз на дню повторяем: «Слава Богу», «упаси, Господи», «не дай, Боже», «Боже, сохрани», «Господь с тобой». Совершенно не обязательно при этом быть верующим человеком.

Надо добавить, что есть в опере моменты, внешне не связанные с христианской лексикой и ее номинальным списком, но маркирующие христианское сознание героя. Яркий пример ― фраза Игоря, адресованная Кончаку: «Нет, негоже князю лгать». Вероломство было вполне в практике языческой истории киевских князей. А здесь предстает именно православно мыслящий князь.

Такой автоматизм, кстати, был ранее отмечен и в письмах Бородина, но его нет в Ипатьевской летописи, как нет его в опере. Каждое слово о Боге в «Князе Игоре» — ответственно, каждое обращение к Господу и Богородице есть голос сердца и разума. Во многом потому, что их одухотворяет музыка!

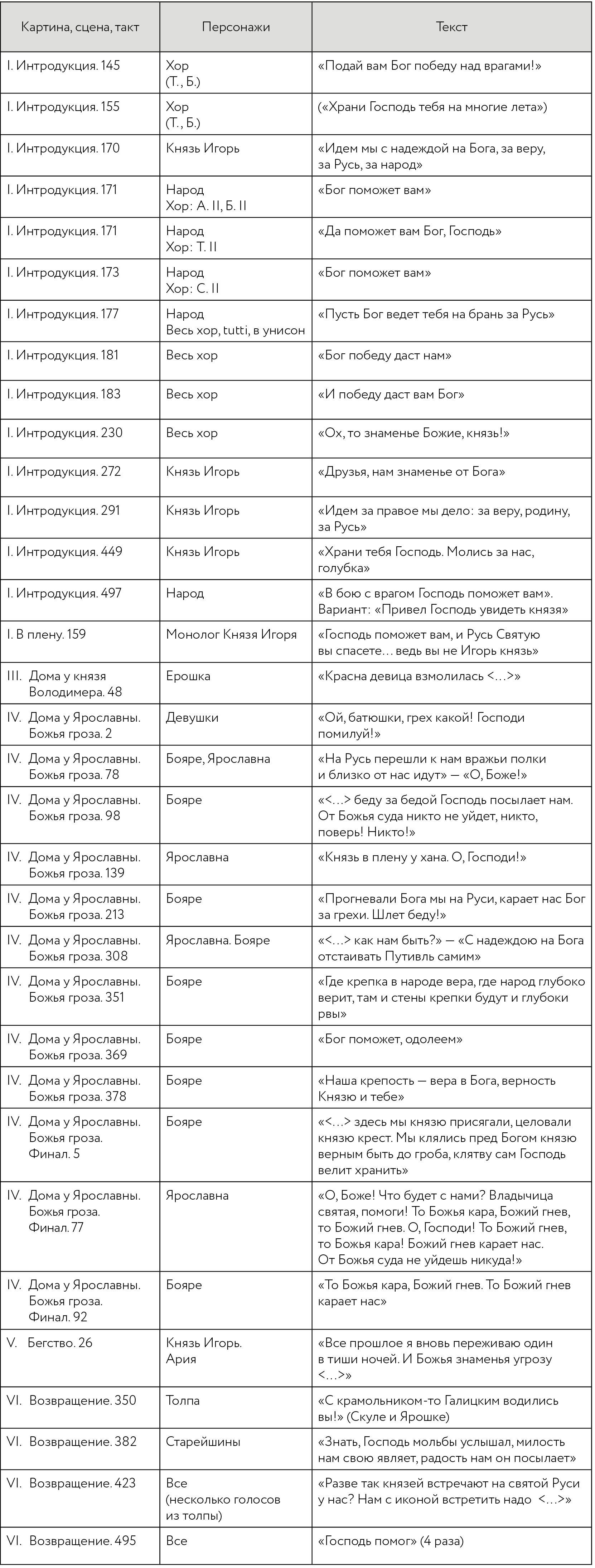

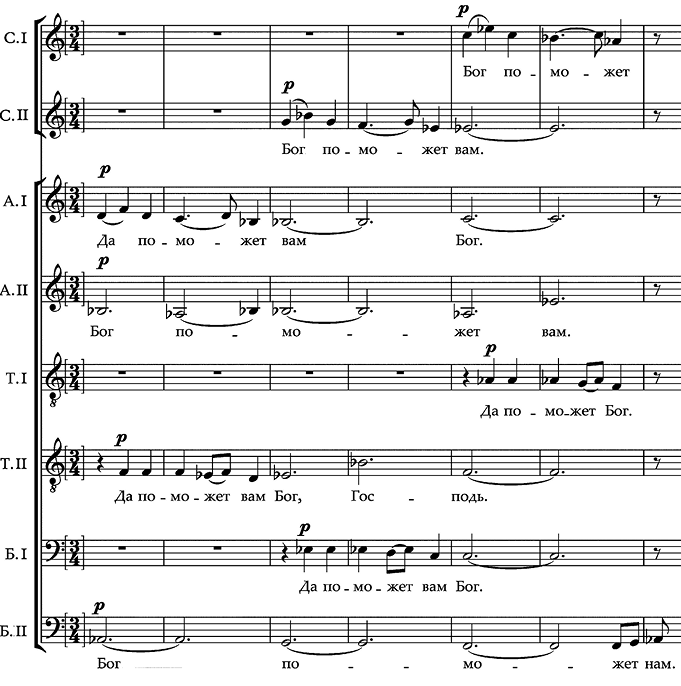

Религиозный дискурс в опере встречается как в сольных эпизодах — это прежде всего партия Ярославны, — так и в хоровых партиях массовых сцен. Наглядную картину дает все та же приведенная вначале таблица. Естественный вопрос, который здесь возникает: прибегает ли Бородин во всех этих случаях к стилизации церковного пения в самом широком историческом срезе — от ранних форм знаменного одноголосия до современной композитору традиции храмовых служб, которые были ему достаточно хорошо известны? Ответ положительный, правда, повод для такого утверждения дают только два коротких фрагмента. Первый звучит сразу после вступительной фразы Игоря «Идем на брань с врагом Руси!» и является первым же упоминанием в опере имени Бога: «Подай вам Бог победу над врагами!» (см. пример 1). Знаменные истоки в нем бесспорны — поступенность, господство секундового шага, ритмическая сглаженность, то есть архетипические черты старой традиции, воспроизведенные, скорее, подсознательно, хотя это — предположение.

Пример 1. А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Пролог, такты 145‒147

Example 1. A. Borodin. Opera «Prince Igor». Prologue, measures 145‒147

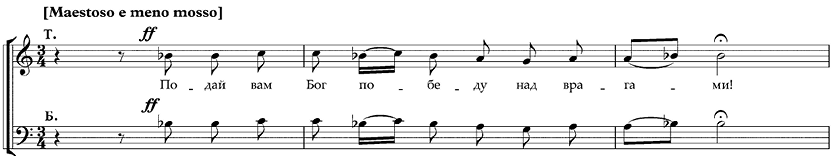

Второй пример тоже из Пролога. Имеется в виду обращение князя Игоря к Ярославне в его заключительной части: «Храни тебя Господь. Молись за нас, голубка» (см. пример 2). Музыкальное решение этого шеститакта совсем иное: не отсылка к знаменному пению, а приближение к обиходным песнопениям середины XIX века (хоральная структура, гармоническая последовательность S — D — T, благородная сдержанность в мелодии, общее молитвенное состояние). Стилистические особенности данного обращения — для музыкантов резко выделяющегося на слух — обнаруживают откровенное родство с некоторыми православными фрагментами в операх Мусоргского, в частности, в партии Досифея из «Хованщины» (скажем, сцена с Марфой из первого действия; см. пример 3). Особенно хорошо слышна в обоих примерах последовательность трезвучий As-dur — F-dur (несмотря на промежуточный ход b-moll — Ges-dur у Мусоргского).

Пример 2. А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Пролог, такты 449‒453

Example 2. A.Borodin. Opera «Prince Igor». Prologue, measures 449‒453

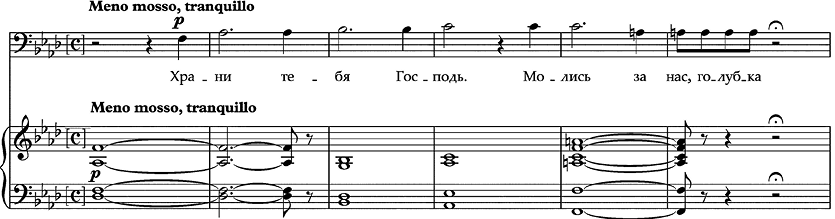

Пример 3. М. Мусоргский. Опера «Хованщина». Действие I, сцена 6, такты 18‒20

Example 3. M. Moussorgsky. Opera «Khovanshchina». Act I, scene 6, measures 18‒20

Ничего подобного этим двум эпизодам в «Игоре» больше не встретится. В остальных случаях, чтобы уловить глубинные, неповерхностные связи с православной храмовой культурой, требуется помощь медиевистов.

Максимальная частота упоминаний имени Бога приходится как раз на Пролог. Это и «Слава», и сцена «Знамения небесного», и общее окончание. «Слава» среди них занимает особое положение, ибо представляет собой единственный в русской классической опере образец, где столь органично синтезируются языческие и христианские мотивы. Напомню начальный текст «Славы»:

Солнцу красному слава, слава,

слава в небе,

у нас князю Игорю слава, слава,

слава на Руси.

Туру ли ярому, князю Трубчевскому,

буй Туру Всеволоду Святославичу

слава, слава,

князю слава, слава.

Млад Володимеру да на Путивле,

млад Святославу да князю на Рыльске

слава, слава,

слава, слава, слава, слава на Руси.

С Дона великого до Лукомория

Слава звенит по степям половецким.

В землях незнаемых славу поют вам…

И на Дунай-реке славу поют вам,

Славу поют вам да красные девицы…

Текст этот по-своему излагает ведущую мысль зачина «Слова», в котором автор сам говорит о том, что песнь свою начнет «по былинам нашего времени», а не «по замышлению» вещего Бояна. Оперная «Слава» также прославляет не легендарных, а здравствующих русских князей (Игоря и его родственников), дружину. Тем не менее она пронизана языческим пафосом такого прославления, культом поклонения солнцу.

После первых реплик Игоря это «энциклопедическое перечисление», считающееся одним из признаков старого эпоса, сменяется преимущественно обращениями к Богу: «Подай вам Бог победу над врагами»; «Идем мы с надеждой на Бога за веру, за Русь, за народ»; «Бог поможет вам»; «Пусть Бог ведет тебя на брань за Русь»; «И победу даст Бог».

Музыкальный тематизм великой бородинской «Славы» демонстрирует нерасторжимое единство фольклорного мелоса, неповторимой авторской стилистики и традиций партесного пения19. Один из самых красноречивых примеров начинается в такте 170 и длится до такта 175 (см. пример 4). Это двойная шестиголосная имитация с двумя (иногда с тремя) дополнительными голосами20. Обе темы взяты из начального раздела «Славы». Первая — «Туру ли ярому» (партии первых альтов, вторых сопрано и первых сопрано); вторая — «С Дона великого», из которой Бородин выпускает первые две восьмые (партии вторых теноров, первых басов и первых теноров). Имитации обеих «языческих» (!) тем в силу их краткости (двутакты) производят впечатление канонических или стретты. Но это только впечатление. Тем не менее сам полифонический склад отсылает нас одновременно и к традициям партесных концертов, и к традициям западного хорового многоголосия в сочинениях духовной тематики, с таким типичным для него бесконечным повтором слов христианского дискурса. Если подсчитать количество звучащих при этом в разных хоровых партиях и в соло Игоря слов «Бог», «Господь», получится восемь!

Пример 4. А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Пролог, такты 170‒175

Example 4. A. Borodin. Opera «Prince Igor». Prologue, measures 170‒175

Илл.: [22, 252]

В редакции Римского-Корсакова, напомним, есть еще одна «православная» мизансцена — после ухода княгинь: «Из собора выходит старец, Игорь подходит к нему», — нет сомнения — для благословения. Христианский ритуал сопровождается здесь главной темой оркестрового вступления к «Славе», в чем нет противоречий, так как Корсаков идет вслед за Бородиным, виртуозно совмещающим языческое (фольклорное) и православное начала.

Определенное родство с только что приведенным фрагментом, несомненно, есть в хоре бояр «Мужайся, княгиня». Однако здесь возникает более сложная полифоническая форма, при том что количество голосов (хоровых партий) значительно меньше — всего два. Это не мешает Бородину использовать в качестве основного приема все те же имитации. Имитируемая тема начинается еще до слов «Мужайся, княгиня». Она продолжительна и сама состоит из троекратного проведения первичной формулы. Так возникает магия повтора, чувство некой неотвратимости, которой проникнут образный строй бородинского шедевра.

В структурном плане хор обнаруживает некоторую близость форме фугато. Кроме того, в отличие от примера из Пролога, к тематическому развитию подключен и оркестр с его глубокими басами, придающими хору черты basso ostinato с сопутствующими ему образными коннотациями, в том числе эффектом физической и психологической тяжести.

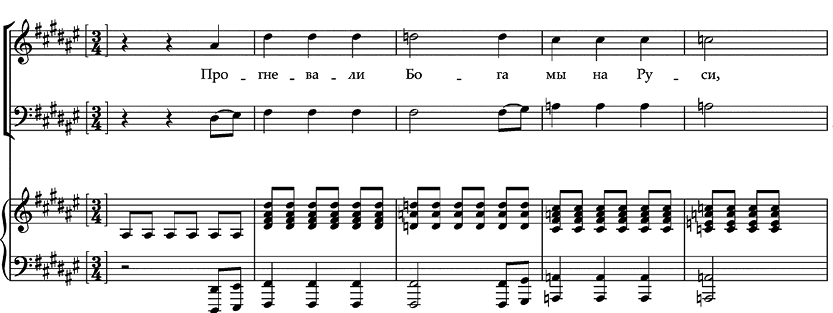

Хор «Мужайся, княгиня» в контексте нашей проблематики дает некий ответ на ведущую идею Пролога, проникнутого надеждой на Божью помощь. Но Бог не помог! — «Прогневали Бога мы на Руси, карает нас Бог за грехи» (см. пример 5). Многократное повторение темы рождает также зрительную ассоциацию с русской иконописью: вспоминается «ритмическая» поступь святых в апостольском ряде соборных мозаик и фресок. Например, фризовое построение апостольского ряда мозаик в Святой Софии Киевской (1030–1040-е годы; см. илл. 4).

Пример 5. А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Картина IV, такты 213‒217

Example 5. A. Borodin. Opera «Prince Igor». Scene IV, measures 213‒217

Сравнивая изображение фигур апостолов с более ранней византийской живописью, О. С. Попова отмечает: «О стройности, столь любимой обычно византийскими художниками, теперь не заботятся. Не стремятся ни к легкости, способной создать эффект имматериальности, ни к невесомости, способствующей иллюзии парения. Вместо этого очевиден интерес к массивному, неподвижному, сильному <…> Лица очень схожи, нередко кажутся почти одинаковыми, в них выделяется нечто всеобщее, всем им присущее» [22, 245, 250].

Илл. 4. Апостолы в «Евхаристии». Мозаика апсиды собора Святой Софии в Киеве. 1030–1040-е годы

Fig. 4. Apostles in the Eucharist. Mosaic of the apse of St. Sophia’s Cathedral in Kiev. 1030s‒1040s

Кульминация православной линии связана в «Князе Игоре» с образом Ярославны, которая выступает носительницей одновременно и фольклорного, и православного начала. За пределами Пролога именно княгиня воплощает идею христианского служения. То, что Ярославна у Бородина — княгиня православная, является принципиально новым моментом в сравнении со «Словом».

Корсаков в этом отношении проявляет завидную последовательность, потому что Галицкий в первом действии, когда ему в связи с его необоснованными амбициями напоминают о Ярославне, говорит: «Сестра-то? Схимница!.. Смиренница? В монастырь ее! — грехи мои замаливать да о спасении души моей радеть!»

Этот аспект ее образа с невиданной мощью раскрыт в сцене пожара в Путивле (конец второго действия — по «авторскому» клавиру, по Корсакову — первого). В вербальном тексте ее партии складывается цепочка генеральных для православного вероучения мотивов: греха, справедливого Божьего гнева, кары, раскаяния и мольбы о помощи. В «Слове» из всей этой цепочки присутствует только мотив божьего суда (в Плаче Ярославны), зато в Ипатьевской летописи она представлена более чем обстоятельно, при том что мотив раскаяния в ней «приписывается» прежде всего Игорю и составляет фактически зону нравственной кульминации в истории его похода. В опере все эти функции переадресованы Ярославне.

Сцена пожара построена в виде грандиозного крещендо, исполненного небывалой силы нарастающей экспрессии и простирающегося на несколько партитурных страниц. Вокальные партии органично дополняют оркестровую. Она, в свою очередь, одновременно вовлекает в звуковую «лавину» набата, кажется, способную разрушить стены княжеских палат, и создает картину разбушевавшейся огненной стихии. Текст партии княгини тем не менее никак с пожаром не связан, о нем говорят только бояре («Пожар! То пригород пылает! Бабы воют, народ бежит <…>»). Ярославна же взывает к небесным силам — Богу и Богородице; но если Господь для нее в этой сцене сила карающая, то у Богородицы она ищет помощи и защиты: «Владычица святая, помоги!» В этой сцене текст в корсаковской и «авторской» версиях полностью совпадает21.

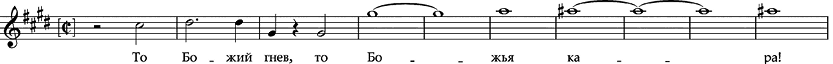

Кульминацией страданий Ярославны становится фраза «то Божья кара», максимально в интонационном отношении индивидуализированная, написанная против всех правил естественного интонирования (для XIX века, конечно) и — в рамках норм бородинского мотивного развития — просто невозможная: октавный скачок вверх, после чего продолжается восхождение по хроматизмам. Как вой, который длится до тех пор, пока голос в состоянии подниматься еще выше (см. пример 6).

Пример 6. А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Картина IV, такты 104‒113

Example 6. A. Borodin. Opera «Prince Igor». Scene IV, measures 104‒113

Такой открытой драматической экспрессии мы больше не сыщем у Бородина. Это — апогей! Еще один важный штрих. После взлета мелодии и длительного пребывания на звуках а, ais второй октавы — стремительный спуск вниз и речитатив на звуке cis: «От Божья суда не уйдешь никуда!» Воистину драматическое откровение Бородина. А кроме того, еще и образец детально продуманной драматургии, поскольку именно на этих словах в оркестре появляются знаменитые аккорды из сцены затмения — последовательность неразрешенных доминантовых секундаккордов в динамике ff. Смысл репризы прочитывается без труда: Божье знамение, проигнорированное Игорем, обернулось Божьей карой. В монографии Сохора этот момент тоже отмечен, но истолкован иначе, вне православной доктрины: грозные аккорды «повторяются потом в финале I действия, как удары набата, возвещающего о нашествии половцев» [29, 665].

Гений Бородина заключается также в том, что и языческое начало в опере максимально полно выражено именно в партии Ярославны. Во многом оттого, что композитор практически без изменений использует текст плача, где фольклорная эстетика, с ее традиционными обращениями к образам природы, доминирует.

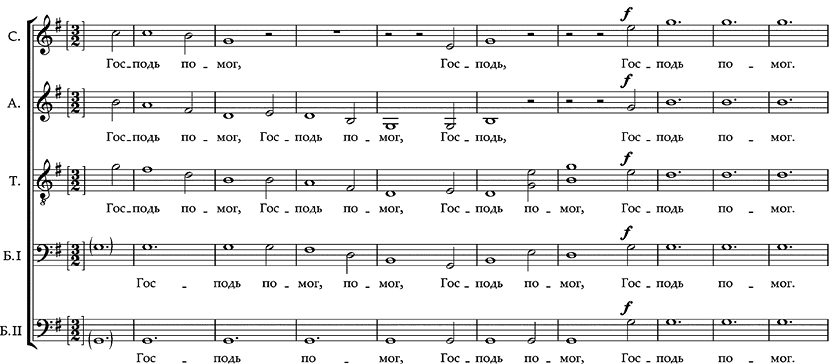

Отдельно следует сказать об общем заключении «Князя Игоря». В музыкальном отношении две редакции предельно близки, а вот в тексте есть ряд принципиальных различий. В корсаковской версии православная линия, усиленная с самого начала (о чем говорят приводимые ранее ремарки и реплики героев), в «Заключительном хоре» по непонятным причинам нивелирована, «смазана» (№ 29)22. Имеются в виду купюры чрезвычайно важных фраз. Это уже упомянутая православная максима: «Разве так князей встречают на святой Руси у нас? Нам с иконой встретить надо». Но главное — конечные слова оперы: «По домам <…>» и четырежды повторенная фраза «Господь помог» (такты 491–504). В «авторском» клавире ее последнее проведение добавлено редактором, так как заключительные такты остались неподтекстованными. Скорее всего, по банальной причине: и так было понятно, что никаких иных слов, кроме «Господь помог», здесь быть не может. Звучат только «белые» ноты — половинки и целые, без распевов — торжественными гармоническими вертикалями, в коих отражается типический для сочинений музыкального эпоса прием укрупнения образа (см. пример 7).

Пример 7. А. Бородин. Опера «Князь Игорь». Картина VI, такты 495‒504

Example 7. A. Borodin. Opera «Prince Igor». Scene VI, measures 495‒504

Это, вне всякого сомнения, Апофеоз — мощная финальная точка не только всей оперы, но и ее православной концепции.

Список источников

- Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и устная народная поэзия // Слово о полку Игореве / под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л. : Изд-во АН СССР, 1950. С. 291–319.

- Алексеева М. О. Исследовательские подходы и требования к анализу религиозного дискурса // Вестник Московского университета. Серия 22. Теория перевода. 2013, № 2. С. 65–74.

- Асафьев Б. В. Избранные труды. В 5 т. Том III: Композиторы «Могучей кучки». В. В. Стасов / [ред. текста, примеч. и вступ. статья Е. М. Орловой]. М. : Изд-во АН СССР, 1954. 336 с.

- Бородин А. П. Письма. В 4 т. Том I. 1857‒1871. Том II. 1872‒1877 / cост., научно-текстологическая ред. А. В. Булычёвой. Челябинск : Авто Граф, 2020, 2021. 343, 278 с.

- Булычёва А. В. Бородин. М. : Молодая гвардия,

2017. 432 с. (Серия «Жизнь замечательных людей»). - Булычёва А. В. Комментарии // А. П. Бородин. «Князь Игорь». Клавир. М. : Классика-XXI, 2012. С. 335‒349.

- Гаспаров Б. М. Поэтика «Слова о полку Игореве». Wien : Wiener Slawistischer Almanach, 1984. 405 с. (Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband. 12).

- Гура И. С. М. П. Мусоргский: метафизика трагедийности. Дисс. … кандидата искусствоведения. Красноярск : Красноярская гос. академия музыки и театра, 2003. 161 с.

- Дмитриев А. Н. А. П. Бородин в работе над оперой «Князь Игорь» // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1976. М. : Наука, 1977. С. 311–316.

- Дмитриев А. Н. К истории создания оперы Бородина «Князь Игорь» // А. Н. Дмитриев. Исследования, статьи, наблюдения / ред.-сост. Л. Г. Данько. Л. : Советский композитор, 1989. С. 130–143.

- Дмитриев А. Н. Рукописи А.П. Бородина. Опыт анализа его творческого метода. Дисс…. кандидата искусствоведения. Л. : Ленинградская гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 1948. 555 с.

- Из фондов Кабинета рукописей Российского института истории искусств / сост. Г. В. Копылова. СПб. : Российский институт истории искусств, 1998. 262 с.

- Ковалевский Г. В. Религиозные взгляды П. И. Чайковского в контексте культуры его времени: к истории несостоявшегося диалога // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2017. Т. 18. Вып. 1. С. 220–231.

- Крылова В. Д. Духовный путь С. И. Танеева // Вестник ПСТГУ. Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. 2008. Вып. 2 (3). С. 101–112.

- Ламм П. А. К подлинному тексту «Князя Игоря» // Советская музыка. 1983. № 12. С. 104–107.

- Лапшин И. И. Модест Петрович Мусорский [перепечатка по изд.: Лапшин И. И. Художественное творчество. Пг., 1922. С. 188–269] // Звучащие смыслы. Альманах. СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. С. 275–332.

- [Лихачёв Д. С.] Исторические и политические представления автора «Слова о полку Игореве» // Д. С. Лихачёв. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л. : Художественная литература, 1978. С. 75–149.

- Новиков Н. С. Молитва Мусоргского. Поиски и находки. Изд. 2-е. Великие Луки, 2009. 221 с.

- Памятники литературы Древней Руси: XII век / сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачёва. М. : Художественная литература, 1980. 704 с.

- Письма А. П. Бородина. Полное собрание, критически сверенное с подлинными текстами. В 4 вып. / с пред. и прим. С. А. Дианина. М. : Гос. изд-во. Муз. сектор, 1927‒1950. 420, 316, 455, 479 с.

- Плотникова Н. Ю. Духовная музыка Н. А. Римского-Корсакова // Н. А. Римский-Корсаков. Собрание духовно-музыкальных сочинений. Для смешанного хора без сопровождения. М. : Издательский совет Русской Православной церкви, 2001. С. 1–18.

- Попова О. С. Пути византийского искусства.

М. : Гамма-Пресс, 2020. 460 с. - Рамазанова Н. В. Н. А. Римский-Корсаков и духовные мотивы в его музыке // РНБ. Виртуальные выставки. URL: https://expositions.nlr.ru/ex_manus/rimskii-korsakov_n/motivi.php (дата обращения: 28.08.2022).

- Ранчин А. М. Язычество и христианство в «Слове о полку Игореве» // Studizba. URL: https://studizba.com/files/show/doc/56135-1-75542-1.html (дата обращения: 28.08.2022).

- Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII‒XIII вв. Изд. 2-е. М. : Наука, 1993. 591 с.

- Сапунов Б. В. Ярославна и древнерусское язычество // Слово о полку Игореве ― памятник XII века / отв. ред. Д. С. Лихачёв. М.—Л. : Изд-во АН СССР, 1962. С. 321–329.

- Сизко Г. С. Духовный путь Чайковского. М. : Фонд фон Мекк, 2019. 95 с.

- Слово о полку Игореве. М. : Художественная литература, 1987. 222 с. (Серия «Классики и современники»).

- Сохор А. Н. Александр Порфирьевич Бородин. Жизнь, деятельность, музыкальное творчество. М.—Л. : Музыка, 1965. 822 с.

- Цыганова Н. Д. П. И. Чайковский и Н. А. Римский-Корсаков как провозвестники «Нового направления» духовной музыки начала ХХ века // Царскосельские чтения. 2014. С. 239–243.

- Чайковский П. И. Полное собрание сочинений: литературные произведения и переписка / общ. ред. Б. В. Асафьева. Т. 6: [Письма 1876–1877] / подгот. Н. А. Викторовой и Б. А. Рабиновичем. М. : Музгиз, 1961. 397 с. (Труды Государственного дома-музея П. И. Чайковского).

- Якобсон Р. О. Композиция и космология плача Ярославны // Литература и общественная мысль Древней Руси. К 80-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц / отв. ред. Д. С. Лихачёв. Л. : Наука, 1969. С. 32–34. (Труды Отдела древнерусской литературы / АН СССР, ИРЛИ (Пушкинский Дом).

Т. 24).

Комментировать