«Как много в шуме тишины». Андрей Платонов и современная русская музыка

«Как много в шуме тишины». Андрей Платонов и современная русская музыка

Андрей Платонов сегодня является одним из самых популярных писателей ХХ века. Доказательство тому — не только множество изданий, многостороннее присутствие в интернете и прочее, но и не остывающий интерес со стороны разных искусств и культур ― кино, театра, перформанса, попкультуры, изобразительного искусства и, конечно, музыки [5; 8; 18] 2.

Музыка естественно сопровождает все, что делается «по Платонову», — будь то фильм, радиоспектакль, театральная пьеса или балет. В основном это музыкальное оформление, подобранное из композиций разных жанров и направлений, — от народной и советской массовой песни, фортепианных миниатюр и концертов Ф. Шопена («Балетный проект» по Платонову, 2013) до авангардных партитур раннего Д. Шостаковича («Чевенгур» Ф. Касторфа, 2015), К. Пендерецкого (один из авторов музыки к фильму «Одинокий голос человека» А. Сокурова, 1978–1987) или В. Сильвестрова и М. Кагеля (в числе авторов музыки к документальному фильму о чете Платоновых из серии «Больше, чем любовь», 2012). Можно назвать ряд, хотя и гораздо меньший, оригинальных композиций, например, И. Шварца к фильму «Фро» (1964), Р. Леденёва к фильму «Родина электричества» (1967–1987) или А. Бакши к документальному фильму «Котлован» (1989). Рассмотрение всей этой разнообразной палитры так называемой прикладной музыки может стать темой самостоятельного исследования. Предлагаемая же работа посвящена произведениям, напрямую связанным с литературным источником.

«Живые звуки»

В качестве затакта — несколько замечаний о роли музыки и, шире, музыкальности как особенности стиля Платонова. Эта особенность уже давно рассматривается платоноведами с разных ракурсов [4; 15; 24; 25; 29]. Существует даже исследование, в основе которого перенесение на творчество Платонова, как поэтическое, так и прозаическое и даже публицистическое, законов построения музыкального произведения, что не бесспорно [6].

Илл. 1. Андрей Платонов

Fig. 1. Andrei Platonov

Фото: kp.ru

Действительно, музыка в самых разных формах присутствует на страницах произведений Платонова. Это музыка как таковая, например, в «Московской скрипке»:

<…> почему скрипка играла лучше, чем он мог, почему мертвое и жалкое вещество скрипки производило из себя добавочные живые звуки, играющие не на тему, но глубже темы и искуснее руки скрипача. Рука Сарториуса лишь тревожила скрипку, а пела и вела мелодию она сама <…> [20, «Счастливая Москва», 335–336] 3.

Это песни, в буквальном смысле вложенные в уста героев или доносящиеся откуда-то извне; это постоянно звучащий в платоновских произведениях колокольный звон:

Колокол мрачно пел над большой слободой, ровно перемежая дыхание с возгласом. Дванов заслушался, забывая значение набата. Он слышал в напеве колокола тревогу, веру и сомнение («Котлован» [20, «Чевенгур», 158]).

Это цитирование произведений типа популярного фокстрота (у Платонова — вальс) «Рио-Рита» («Фро» [20, «Счастливая Москва», 410]) или бетховенских «Аппассионаты» и Девятой симфонии, которые «исполняют» герои повестей, соответственно, «Ювенильное море» [20, «Эфирный тракт», 370] и «Счастливая Москва» [20, «Счастливая Москва», 37]. Это музыка, представленная в виде инструмента, или буквально ― хроматический инструмент:

На околице Чевенгура заиграла гармоника — у какого-то прочего была музыка, ему не спалось, и он утешал свое бессонное одиночество («Котлован» [20, «Чевенгур», 306]).

— Пиюсь, сыграй нам с Копенкиным «Яблоко», дай нам настроение жизни!

Пиюся принес хроматический инструмент и с серьезным лицом профессионального артиста сыграл двум товарищам «Яблоко» («Котлован» [20, «Чевенгур», 391]).

Это едва ли поддающиеся учету, прибегая к платоновскому выражению в вышеприведенной цитате из «Московской скрипки»,

так называемые живые звуки:

Чиклин прислушался к начавшемуся дождю на дворе, к его долгому скорбящему звуку, поющему в листве, в плетнях и в мирной кровле деревни <…> («Котлован» [20, «Чевенгур», 474]).

Иногда ей слышались издали звуки, помимо шума потока, — она думала тогда, что это <…> поезд <…> гудит его бегущий дым <…> лошади <…> громко дышали <…> («Такыр» [20, «Счастливая Москва», 290–291]).

Живые твари любили тепло и раздражающий свет солнца, их торжественный звон сжался в низких норах и замедлился в шепот («Котлован» [20, «Чевенгур», 92]).

Последний пример не только «звучит» — в нем есть указания динамики («сжался») и темпа («замедлился»)! Этот перечень цитат можно бесконечно продолжать, увенчав его... «тишью безгласности» («Я сердцем знаю <…>» [20, «Усомнившийся Макар», 431]), которая по-платоновски всегда беременна новыми звуками...

Естественно возникает вопрос: какова же природа платоновской музыкальности? Масштабы статьи не позволяют остановиться на собственно музыкальных интересах Платонова, о которых можно судить по замечаниям, хотя и скупым, самого писателя 4, а также по воспоминаниям современников 5. Слушательских впечатлений от «живой» музыки, по всей видимости, было не так много, и природу платоновской «музыки» следует понимать шире, чем это нашло отражение в источниках.

«Звуковой ряд в произведениях Платонова <…>, — пишет К. Баршт, — занимает весьма важное место в художественной системе писателя. Сама способность слышать звуки Вселенной <...> оказывается важным признаком повествователя и героя-философа Платонова» [4, 147‒148]. Подтверждение этому наблюдению находим, например, в автобиографии писателя (1922):

<...> кроме поля, деревни, матери и колокольного звона, я любил еще (и чем больше живу, тем больше люблю) паровозы, машины, ноющий гудок и потную работу. <...> Между лопухом, побирушкой, полевой песней и электричеством, паровозом и гудком, содрогающим 6 землю, — есть связь родство, на тех и других одно родимое пятно [1, 480].

Идея «вселенского» звучания пронизывает и написанную почти одновременно с автобиографией статью «Пролетарская поэзия» (1922):

Сознание есть симфония чувств <...> Слово надо считать трехгранным символом действительности. У него есть три элемента: идея, образ и звук [20, «Фабрика литературы», 31, 33].

Здесь нельзя не услышать перекличек с характерными мотивами литературы начала XX века, будь то «симфонии» А. Белого, «дух музыки» и «мировой оркестр» А. Блока, «звуко-вещество» В. Хлебникова или пролеткультовcкая поэзия в лице А. Гастева, как известно, оказавшего большое влияние на раннего Платонова [1, 472 и далее]. Сравним:

Оркестр по экватору.

Симфонии по параллели 7.

Хоры по меридиану 6.

Электроструны к земному центру.

Продержать шар земли в музыке

четыре времени года (Гастев, «Ордер 06» [12]).

Композиторы со своими оркестрами на горных и канальных работах играли симфонии пламени и борьбы (Платонов, «Сатана мысли», 1922) 7.

Из сказанного следует, что в поэтике Платонова «звучность», иначе «музыку», нужно толковать не только в прямом, но и в переносном смысле — символически. Поэтому как бы ни были многочисленны и выразительны буквально просящиеся на ноты «музыкальные» строки писателя, в озвучивании Платонова парадоксальным, а вернее, закономерным образом дело не ограничивается ими, более того (во избежание тавтологии) — им не отдается предпочтение. В стремлении приблизиться к «порожденному» платоновским языком «фиктивному миру» (Бродский [7]) композиторы обращаются к самым разным текстам, в любом случае пытаясь не идти на поводу у слова, а вступить с ним в диалог, или, говоря музыкальным языком, создать к нему свободный контрапункт.

Бесконечное пение

В нашем экскурсе мы условно разделяем музыку на поэзию и прозу Платонова. Условно потому, что «вся платоновская проза» организована «по принципам поэтического текста» [14, 575]. Для Платонова характерно наполнение прозы поэтическими образами, вплоть до самоцитирования, как, например, в рассказе «В звездной пустыне», предваряемом в качестве эпиграфа строфой из стихотворения «Тих под пустынею звездною». Сравним также первую строфу стихотворения «Земля ― дума…» и начало рассказа «Поэма мысли»:

Падают звезды с неба на траву,

Сердце заходит, испугано, радо.

Вестники дальние пламени, славы

С неба слетаются в тихое стадо («Земля ― дума…» [20, «Усомнившийся Макар», 633]).

На земле так тихо, что падают звезды. В своем сердце мы носим свою тоску <...>. Самое большое чудо — это то, что мы все еще живы, живы в холодной бездне <...> полной звезд и костров («Поэма мысли» [20, «Усомнившийся Макар», 277]).

Итак, в начале была поэзия. А именно — единственный прижизненно изданный сборник «Голубая глубина» (1922), составленный из самых разных по жанру и стилю стихотворений. Ведь автор был очень молод и все впитывал как губка. И уж эта молодая поэзия независимо от жанровой принадлежности насквозь пронизана музыкой, будь то бесконечные песни и пение (колосьев, птиц, речки, звезд), колокольный звон, рев гудков, шуршание дороги или бормотание леса 8. В 1999 году к этому сборнику обратились земляк писателя Александр Мозалевский (родился в 1953 году) и москвич Иван Соколов (родился в 1960 году).

Стилистику Триптиха («Мужик», «Лесная говорушка», «Мы пройдем тебя до края») А. Мозалевского для сопрано, баритона и фортепиано в основном определили так называемые крестьянские стихи, к которым относятся тексты двух первых номеров. Не случайно «Лесная говорушка» посвящена исполнительнице русских народных песен Е. И. Щербиной-Башариной, часто выступавшей в Воронеже [21, 611]. У Мозалевского это своего рода рондо-хоровод, построенный на контрасте троекратного (в разных тональностях) прибауточного рефрена à la Стравинский («Стихнет, стихнет и умолкнет / Голос всякий на селе, / По росе пойду, намокну, / Песня вспыхнет веселей») и характерной для обоих эпизодов напевной мелодии на манер городского романса. Однако последнее слово остается за лихой частушечной фразой: «Говорушка я лесная / На гнилом змеином пне». А стихотворение «Мужик» трактовано в крайних разделах как былинный распев в сопровождении гусельных переборов или более свободно в речитативном среднем разделе как своего рода сказ в перекличке с дудочными наигрышами у фортепиано («Похлебаешь квасу с хлебом аль картошки пожуешь, / Сломишь бадик, перекрестишься от дум. / А заботу скинешь-песню запоешь, / С огорода в подголосок воет кум»). Несколько особняком стоит стихотворение «Мы пройдем тебя до края», порученное дуэту солистов и трактованное в духе пролетарского марша. Чередуясь с имитируемыми в фортепианной партии колокольными звонами, его ритмически упругая мелодия превращается вслед последней строке — «Будто песнь никем не спетая» — в восторженный гимн-вокализ.

Цикл песен И. Соколова «Далекая дорога» для тенора и фортепиано отличается прежде всего выбором исключительно лирических стихов, а также числом номеров (27 песен в трех тетрадях) и сквозным, по словам автора 9, мотивом странничества (название цикла взято из эпиграфа к «Голубой глубине», в котором этот мотив манифестируется: «Жизнь — далекая дорога, неустанный путник я…»). Произведение отсылает к романтическим истокам, в первую очередь к «Зимнему пути» Шуберта. Не лишена романтичности и история создания цикла:

<…> о Платонове я услышал еще от Н. Н. Сидельникова в начале 80-х годов, когда учился у него. Но ничего не читал, хотя кое-что даже было у нас дома на полке. И только в 1987 [году] в журнале «Новый мир» прочел «Котлован», а летом 1988-го в каком-то другом толстом журнале был впервые опубликован в СССР «Чевенгур» — и это было для меня потрясением. Такого смелого и глубокого, дерзкого и осмысленного русского языка я еще не знал. Сочетание юмора и трагизма, философии и гротеска, глубочайшей теплой лирики и страшной приземленности — все это меня поражало и поражает. <...> А короткое время спустя, когда я копался в каталогах и картотеках Ленинской библиотеки, я обнаружил, что у А. Платонова есть стихи — одна ранняя книга «Голубая глубина» (из того же письма, см. сноску 9).

Сборник, доступный в те далекие годы только в виде микрофильма, композитор полностью переписал от руки (типичная практика самиздата!). Но к озвучиванию этих стихов пришел лишь десять лет спустя, на переломном этапе творческого пути. Не только композитор, но и блестящий пианист, Иван Соколов, заявил о себе как раз в 1980-е. Участник группы композиторов-криптофонистов 10, он создал ряд эпатажных сочинений, которые сам же и исполнял. Памятны перформансы Соколова; особенно выделялась автобиографическая пьеса «Волокос» («Соколов» в ракоходном движении), которую артист играл лежа на рояле лицом к публике, с обратной стороны клавиатуры. Ниспровергатель всяческих, в том числе концертно-ритуальных, норм, Соколов радикально изменил свой стиль в начале 1990-х годов: Sturm und Drang авангарда сменился «новой простотой». Как и у его старших коллег (В. Сильвестрова, создателя вокального цикла «Тихие песни» на стихи поэтов-классиков, и Э. Денисова, автора вокального цикла на стихи А. Блока «Снежный костер», — оба произведения Соколов почитает за свои образцы), этот процесс «опрощения» совершался на базе поэзии. Из-под пера композитора хлынул целый поток вокальных сочинений на стихи самых разных поэтов — от Тютчева и Пушкина до Айги и Платонова.

<…> почему я обратился к Платонову? Мне кажется, что в молодости у каждого гения в творчестве появляется в сжатом, спрессованном виде абсолютно все, что потом он начинает осмысливать, разъяснять (в том числе самому себе), разжевывать, углублять, варьировать, изменять, выворачивать наизнанку и т. д. Когда я читал ранние статьи А. Платонова <...> о революции, о женщине, о Вселенной, о любви — у меня впервые возникло это чувство. Оно усугубилось, когда я уже после знакомства с «Котлованом» и «Чевенгуром» прочел его ранние стихи. Вроде бы это обычный «пролетарский поэт». Но мне кажется, что его стихи — это некое ядро атома, которое он расколол, и вышла гигантская энергия, родившая все его гениальное прозаическое творчество. Об этом он сам пишет: «Смерть рука влюбленная рассекла, / Вечный посох странник в руку взял» (строки из стихотворения «Мир рожден улыбкой человека», также озвученного в цикле. — Т. Ф.) (из того же письма, см. сноску 9).

В 2002 году цикл «Далекая дорога» был опубликован в московском издательстве «Композитор» по инициативе и под редакцией композитора А. Вустина, о произведениях которого на тексты Платонова далее пойдет речь. В преамбуле к нотной публикации

Вустин пишет:

Новое произведение Ивана Соколова представляет новую и неожиданную грань в творчестве композитора. Развернутый вокальный цикл <...> по словам композитора, попытка музыкально зафиксированного чтения удивительных стихов Андрея Платонова [9].

В 2004 году Соколов вместе с тенором Алексеем Мартыновым исполнил и записал цикл. И как композитор-пианист Соколов не просто сопровождает пение, но и берет на себя ведущую роль. Именно в фортепианной партии наиболее полно раскрываются различные грани платоновских поэтических образов, а также задается тон интерпретации, оставляющей ощущение не (с)только чтения, сколько тихого и даже тишайшего (вплоть до рррр!) вслушивания в каждое слово. В подборе своего ключа к поэзии Платонова автор цикла не обошелся и без криптофонического опыта прошлых лет. Так, определенную роль в общей композиции играет числовая символика.

Почему 27? Это три ∙ три ∙ три, то есть 3³. Три — это и Троица, и философский принцип «тезис-антитезис-синтез». Но когда я пытался продолжить этот цикл, т. е. написать 28-й романс — ничего не получалось. Стихи не «звучали». Поэтому это число «27» так и осталось в этом сочинении, как некий символ трехмерной Вселенной, созданной Богом в трех лицах. (Вспомните Сонату № 7 Скрябина, в которой 349 тактов — это тоже 7 ∙ 7 ∙ 7, то есть 7³ — и это тоже картина мира перед его разрушением…) (из того же письма, см. сноску 9).

Числовой символикой продиктована и композиция отдельных номеров. Например, песня «Над голубыми озерами» построена на принципе отражения равных частей клавиатуры (44 + 44), расположенных по обе стороны осевого интервала e–f в первой октаве. При этом, подобно фортепианной пьесе Соколова «В облаках», в диалог вступают клавиши и струны рояля, говоря словами композитора, «как символ неземного, небесного мира» (из того же письма, см. сноску 9).

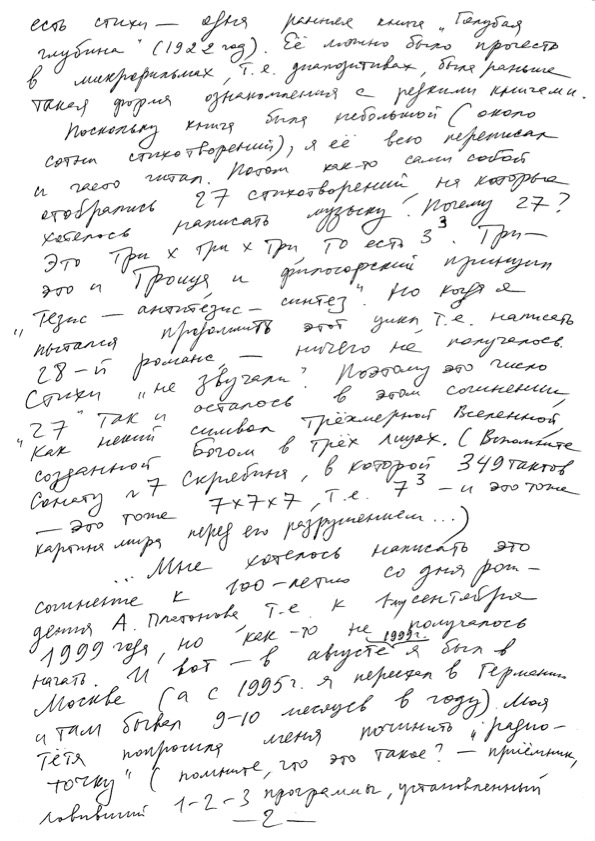

Илл. 2. Фрагмент письма Ивана Соколова Татьяне Фрумкис, 5 мая 2016 года

Fig. 2. Fragment of a letter from Ivan Sokolov to Tatjana Frumkis, May 5, 2016

Фото предоставлено Татьяной Фрумкис

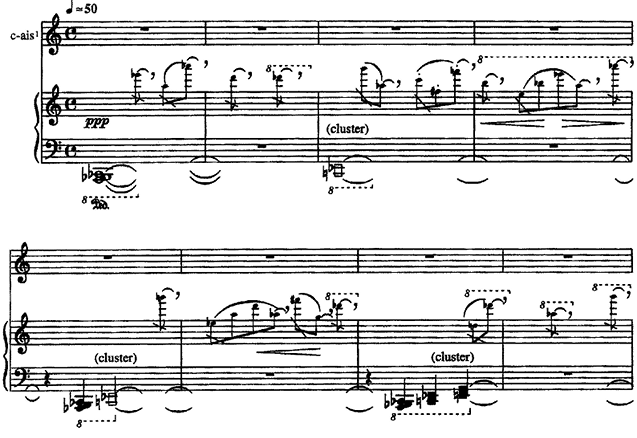

Наряду с числовой символикой в цикле действует и чисто музыкальная — ряд мелодических или ритмических формул-леймотивов, которые озвучивают характерные платоновские образы. Так, объединяющий многие стихи («В мире дороги далекие», «Далью серебряной», «По деревням колокола») мотив странничества выражается мерными шагами на одном басовом звуке. Образ звезды передается высокими звуками в третьей и четвертой октавах у фортепиано, а иногда, как в песнях «Вечерние дороги» или «Падают звезды» — тончайшими переборами струн (см. пример 1). Повторяющиеся хоральные аккорды в среднем и высоком регистрах носят молитвенный характер. Трель и тремоло символизируют пение птиц; движение мелодии на септиму вверх — растущую траву, цветы; мерцающие терции в высоком регистре ассоциируются с образом света («Сумрак», «Во сне», «На реке вечерней»); кластер олицетворяет вселенную («Когда я думаю, я слышу музыку»), и так далее. Возникнув однажды и повторяясь в разных контекстах, лейтмотивы выстраиваются в самостоятельный музыкальный ряд, тем самым способствуя целостности цикла. Залогом этой целостности является, кроме того, преобладающая тональность d-moll, что, по замыслу композитора, также имеет символическое значение: «“D” — это “Deus”, что и есть единство» (из того же письма, см. сноску 9).

Пример 1. Иван Соколов. «Вечерние дороги» из цикла «Далекая дорога», такты 1‒8

Example 1. Ivan Sokolov. “Evening Roads” from the cycle “The Far Road,” measures 1‒8

«Стихи из романа»

К прозе Платонова композиторы подступились лишь в 1990-е годы. Одним из первых был москвич Александр Вустин (1943–2020), дважды обратившийся к роману «Чевенгур». Это — «Три стихотворения Андрея Платонова» для голоса и инструментального ансамбля (1992) 11 и «Песня из романа Андрея Платонова» для мужского хора и оркестра (1995).

В основе обоих сочинений лежит, строго говоря, не проза, а «стихи из романа», если воспользоваться определением Б. Пастернака («Доктор Живаго»). Однако, как и у Пастернака, эти стихи несут на себе ореол прозы, в которой они поселились. Надо сказать, что ко времени создания платоновских опусов А. Вустин накопил значительный опыт в озвучивании именно прозы, черпая вдохновение из самых разных источников: здесь и журнальная статья, и цитаты из литературных дневников, и евангельские тексты, и многое другое. В основном это были камерные вокально-инструментальные произведения для необычных, сугубо индивидуальных составов, в каждом из которых разрабатывалась «концепция действенности музыки» [26, 224]. Так и произведения на тексты Платонова, это не просто «стихотворения» или «песни», а маленькие сцены со своей экспрессивной музыкальной коллизией.

Из бесед с композитором:

— А почему именно на Платонова?

— Потому, что в то время я буквально зачитывался Платоновым и, в частности, его «Чевенгуром» <…> И «Чевенгур» совершенно меня потряс. <...> И он (Платонов. — Т. Ф.) «попал» в поиски каких-то новых состояний, которые тогда начались в моей музыке <...> более иррациональной, подсознательной <...> У него же такие странные герои: вроде бы они отражают свое время, свою эпоху, а вместе с тем он сплошь выводит каких-то «дон кихотов». Все эти его мастеровые и мечтатели, все эти его странные персонажи, они, как герои Брейгеля, постоянно путешествуют по миру — все путешественники какие-то и утописты <...>. И там черты реальности, например, ярко выраженной Гражданской войны чередуются с полной ирреальностью — с какими-то снами. <...> песни в этом романе <...> очень напоминают народные. Иногда у меня даже сомнения — платоновские это сочинения или же это подлинные народные песни [30, 224].

В «Трех стихотворениях» композитор придает единую народную окраску всему циклу в целом, избирая для этого совершенно определенный жанр — плача или причета. В первом стихотворении соотношение голоса и инструментов почти иллюстративно. В этой песне как бы предвосхищается финал романа, в котором главный герой, сын рыбака, Саша Дванов в поисках отца, вслед за ним добровольно уходит из жизни. Голос словно погружается в трепещущие тремоло струнных, напоминающих, по мысли композитора, подернутую зыбью водяную гладь [30].

Шумит волна на озере,

Лежит рыбак на дне,

И ходит слабым шагом

Сирота во сне...

(«Котлован» [20, «Чевенгур», 276]).

Во втором стихотворении инициатива, напротив, принадлежит инструментам — вначале кларнетам, а затем струнным. За их имитационным плетением голос как бы уходит на второй план. Тем выразительнее единственная в цикле драматическая кульминация, почти вопль на словах «И где ты, мой родитель», сразу погашенный тихим вздохом и столь же тихим кларнетовым каноном на фоне застывших струнных.

Кто отопрет мне двери

Чужие птицы, звери?..

И где ты, мой родитель,

Увы — не знаю я!..

(«Котлован» [20, «Чевенгур», 285]).

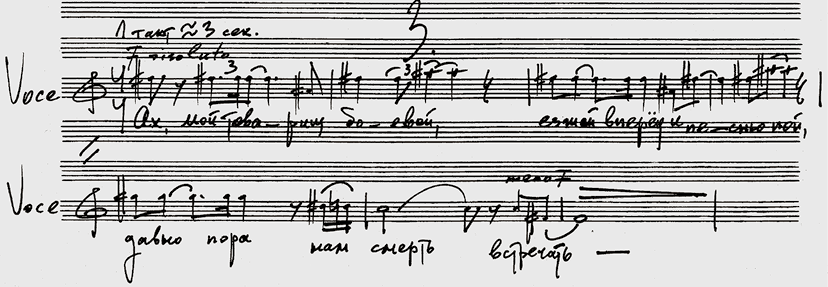

Третье стихотворение народно также и по форме. Единый платоновский текст разбит на два куплета:

Ах, мой товарищ боевой,

Езжай вперед и песню пой.

Давно пора нам смерть встречать —

Ведь стыдно жить и грустно умирать...

Ах, мой товарищ, подтянись,

Две матери нам обещали жизнь,

Но мать сказала мне: постой,

Вперед врага в могиле успокой,

А сверху сам ложись…

(«Котлован» [20, «Чевенгур», 391–392]).

Оба куплета начинаются свободной речитацией у голоса в аутентичной манере похоронного плача (см. илл. 3). По признанию Вустина, здесь сказалось «остаточное впечатление от услышанного и записанного им во время фольклорной экспедиции по Архангельской области пения подлинной “плачеи”, плакальщицы Лукерьи Дружининой 12» [30, 227].

Илл. 3. Александр Вустин. «Три стихотворения», начало третьего «стихотворения», голос соло. Рукопись

Fig. 3. Alexander Vustin. “Three Poems,” beginning of the third “poem”, solo voice. Manuscript

Илл.: classic-online.ru

После каждого вокального соло следует контрастный инструментальный ответ, в котором неожиданно прослушивается окрашенный в погребальные тона бетховенский «мотив судьбы»: сначала у контрабаса, а в самом конце и в тишайшей (ррр) реплике кларнета. И так до полного растворения, замирания (ремарка morendo) в уже знакомом по первому стихотворению зыбком тремоло струнных — возврат, придающий всему циклу, своего рода камерному реквиему, удивительную органичность и стройность.

«Песня из романа Андрея Платонова» 13 поначалу задумывалась как оркестровая пьеса вне всякой конкретной программы: меланхоличное соло необычной для симфонического оркестра продольной флейты, расходящиеся пассажи у фортепиано и челесты, одинокий голос солирующей скрипки на фоне педалей у контрабасов.

Мне казалось, когда я приступал к этой вещи, что я наконец нашел <...> состояние тишины, блаженства и красоты невероятной, где нет ни одного лишнего звука, все гармонично и взаимообусловлено [30, 281].

Идиллия была нарушена, по словам композитора, когда в поле его зрения случайно попало загадочное четверостишие из того же «Чевенгура».

Есть в далекой стране,

На другом берегу,

Что нам снится во сне,

Но досталось врагу…

(«Котлован» [20, «Чевенгур», 93]).

Этот текст — перед страшной расправой над «врагом» — «распевает» в романе отряд анархистов. У Вустина же он оборачивается вложенной в уста мужского хора песней в духе православного знаменного распева (не цитаты!). Лишенное всякой агрессии «тихое и таинственное» (ремарка в партитуре) пение возникает неожиданно в самом конце пьесы, а оркестровая часть воспринимается постфактум как прелюдия к нему. Здесь композитор применяет типичный для него прием «нарушения как компонента формы» [26, 236]: поначалу безмятежная пастораль превращается, как и в «Трех стихотворениях», в исполненный глубокого трагизма ритуал отпевания.

«Скроено из лоскутов»

Обращаясь к собственно прозаическим текстам, композиторы чаще всего выбирают и комбинируют различные фрагменты из одного или нескольких источников. И это похоже на то, как создавалась сама проза Платонова. Примечательно, например, наблюдение известного платонововеда В. Вьюгина о «Чевенгуре»: «Текст произведения как бы скроен из многочисленных лоскутов, большего или меньшего размера» [11, 166]. Подвергаемый постоянной правке «Котлован» тоже не только сочинялся, но и «составлялся», что вызвало массу разночтений в вышедших в свет за последние почти полвека изданиях. Комбинации платоновских текстов естественны в силу их родства. Многие исследователи разделяют мысль, что писатель всю жизнь будто создавал одну книгу, настолько тесно переплетаются в разных произведениях схожие образы и мотивы. Все это на руку композиторам, использующим заимствованный из кино, как, впрочем, и из авангардного искусства начала ХХ века, монтажный принцип. Он по-своему реализуется во всех трех сочинениях, о которых пойдет речь.

Произведение уже упомянутого воронежца Александра Мозалевского «По прочтении А. Платонова» («Котлован») (2012) для симфонического оркестра, чтицы и бас-баритона написано, по словам автора 14, в форме музыкально-театрального действа. В его основе — цепь драматургически связанных диалогов, составляющих шесть сцен, в которых сочетаются разговорные и речитативные реплики. Чтица выступает в роли Насти, а бас-баритон предстает в разных ролях: в первой сцене — это персонаж без имени, во второй — старик, в третьей — Чиклин, в четвертой и пятой — Сафронов, в шестой — Чиклин и Сафронов.

Как и в вокальном триптихе, музыкально-жанровый облик «По прочтении А. Платонова» весьма конкретен. Все мужские диалоги («Ты зачем здесь ходишь и существуешь...» или «А ты сам-то кто будешь…» и прочие) очерчены гротесковыми, условно либо маршевыми, либо плясовыми ритмами, что согласуется с характером подразумеваемых в повести музыкальных сцен 15. Соответственно избрана инструментовка: для «маршей» — пронзительные деревянные духовые в сопровождении барабана, для «плясок» — характерный балалаечный аккомпанемент у струнных с той же барабанной дробью. А эпизоды, связанные с Настей, окрашены в неторопливо-повествовательные наивные тона с почти романсовым сопровождением у струнных. В финальном эпизоде (Настя: «А с кем останетесь? Да, это значит плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало») эти полюсы сталкиваются, прежде чем рассеяться в обрамляющих всю композицию одиноких возгласах деревянных духовых на фоне тревожного гула колоколов и литавр. Такая, хотя и несколько лобовая, жанровая конкретика по-своему отражает характер платоновской антиутопии, где, как известно, фарс и трагедия всегда идут рука об руку.

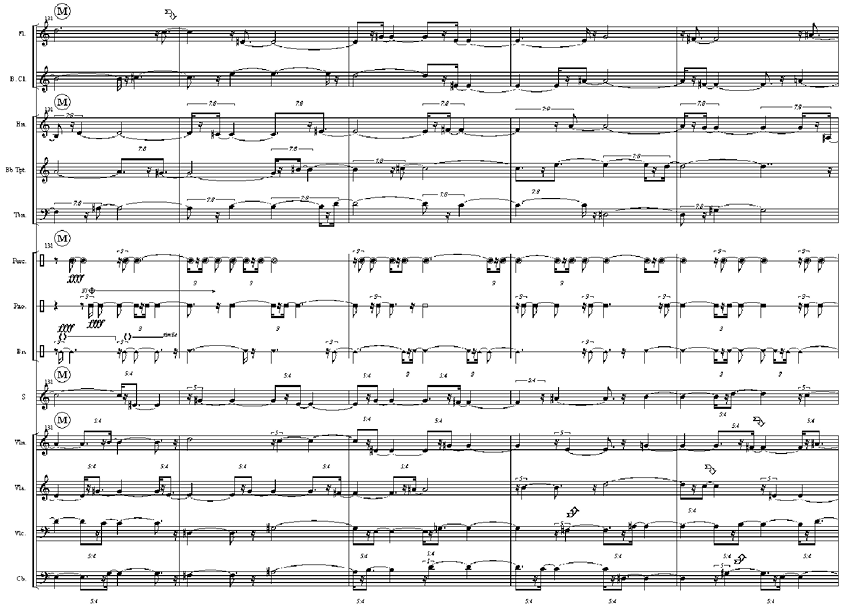

«Чевенгур» Владимира Тарнопольского (родился в 1955 году) для голоса и ансамбля возник в 2001 году 16. Текстовую основу составляют прозаические отрывки из нескольких произведений, при этом из самого «Чевенгура» — только стихотворение «Ах, мой товарищ боевой…», уже знакомое нам по опусу Вустина.

День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза («Ювенильное море» [20, «Эфирный тракт», 351]).

<…> пространство лежало не в глубину, а в толщину (в партитуре — «в ширину». — Т. Ф.), и всюду были такие мощные взбугрения почвы, что делалось скучно и душно в мире <…> («Ювенильное море» [20, «Эфирный тракт», 387]).

<...> по губерниям снова стало тихо и малолюдно: некоторые люди умерли в боях, многие лечились от ран <...> забывая в долгих снах тяжелую работу войны, а кое-кто <...> не успел еще вернуться домой и шел <...> по густой, незнакомой траве, которую <...> не было времени видеть, а может быть ― она просто была затоптана походами и не росла тогда. Они шли с обмершим, удивленным сердцем, снова узнавая поля и деревни <...> душа их переменилась в мучении (в партитуре — «в мучениях». — Т. Ф.) войны <...> точно впервые, смутно помня себя <…> («Река Потудань» [20, «Счастливая Москва», 425]).

«Чевенгур» органично вписывается в ряд оркестровых и камерных сочинений Тарнопольского, имеющих заголовки. Однако, как всегда у этого композитора, даже если название почерпнуто из того или иного литературного источника, это не означает, что автор придерживается конкретной сюжетной основы — во главе угла у него воплощение каждой раз новой музыкально-конструктивной идеи, «сама конструкция несет смысл» [27, 285].

Моя установка не только в «Чевенгуре», но и вообще в музыке на чьи-то великие тексты, заключается в том, что ни в коем случае нельзя дублировать, создавать «масло масляное». Ты должен найти какой-то музыкальный эквивалент тому тексту, который тебя вдохновляет 17.

Главным героем «Чевенгура» становится собственно платоновский текст, точнее, его поразительный язык. Композитор словно наводит на него увеличительное стекло, позволяющее рассмотреть, а вернее, услышать все мельчайшие детали. С этой целью, по его словам, он

<...> пытался преодолеть клишированность тембровых амплуа инструментов, сочиняя новые, неклассические спектры звучаний. Для меня было важно преодолеть разделительный рубеж между словом, голосом и инструментальным тембром, чтобы инструменты «говорили», а голос звучал как инструмент, чтобы фонемы слов свободно распределялись между ними [23, 13].

Голосу предписано не только петь, но и речитировать отдельные слова, слоги и даже буквы, в том числе не поддающиеся распеванию согласные, глиссандировать в диапазоне трех октав, а в отдельных моментах переходить на реальный крик или, наоборот, «снимать» звук до шепота. Инструментальные партии пестрят специальными указаниями: «трещать», «шуметь», «беззвучно дышать в раструб». При этом голос и инструменты представляют собой неразрывное единство в раскрытии перед слушателем настоящей драмы, с присущей ей пространственной и временнóй логикой. Звуковое пространство создается постоянно возникающими, выписанными в партитуре эхами, которые охватывают всю звуковую ткань. Композитор трактует форму сочинения как «мотет, построенный на имитационном принципе» [22, 32]. Например, буква «с» в слове «стало» «предимитируется» беззвучным глиссандо sf скрипки, произносится шепотом певицей, а слог «та», в свою очередь, имитируется флейтой, и так далее. При этом «каждое слово обособляется и его музыка приобретает собственный вес» [22, 33]. Временнáя же логика, несмотря на многочисленные «застревания» на одном слове (например, Пр-р-ро-стр-р-ран-ство пр-ро-стр-ран-Н-стр-ран-Н-стр-ран-Н-стр-ран Н-стВА), проявляется в неумолимо поступательном движении, увенчанном в кульминации появлением излюбленного Платоновым единственного «живого» существа в царстве живых мертвецов — паровоза. Этот образ (хотя и в данных текстах отсутствующий) весьма уместен.

Паровоз для Платонова <...>. Это форма самого идеального. Поэтому паровоз никогда не появляется в текстах Платонова как простое средство передвижения или место действия. Он выступает символическим переключателем или даже принципом монтажа самого действия и повествования (да и повествование ли это?) [28, 108‒109] 18.

Так и у Тарнопольского: «<...> “паровоз” переключает заведенный ход музыкального развития в другую плоскость, так сказать, от прозы к поэзии, от аккорда к мелодии. А именно — от диссонантной сонорики к кажущейся чуждой ей, а на самом деле из нее выросшей хриплой заунывной солдатской песне» [22, 33], в одной из строк которой («<...> ведь стыдно жить, и грустно умирать») заключена, по мысли композитора, «своеобразная формула всей нашей истории» [23, 14] (см. пример 2). И в продолжение этой мысли: «<...> такую поют на всех бесчисленных русских войнах, от Гражданской до Чечни, само имя которой мистически “предсказано” платоновским Чевенгуром» [22, 33]. Характерно завершение пьесы: переходящая в шепот песня в конце пьесы подхватывается рассыпанным на слоги, застывающим на устах инструменталистов все тем же словом — «Че-вен-гур», — а в самом конце — осколком обоих (не)случайно породнившихся слов: «че».

Пример 2. Владимир Тарнопольский. «Чевенгур», такты 309‒313

Example 2. Vladimir Tarnopolski. “Chevengur,” measures 309‒313

Почти в то же время было написано еще одно произведение по Платонову — «Сокровенный человек» для сопрано и четырех групп инструментов (2002) Дмитрия Курляндского (родился в 1976 году), сделавшее автора в 2003 году победителем международного конкурса «Гаудеамус» в Голландии.

«Сокровенному человеку» автор придает особое значение в своей творческой эволюции. В одном из интервью он указывает, что начал поиск собственного стиля именно с этого опуса.

Я (как и многие сегодня) мыслю комплексными явлениями. Сначала я слышу (вижу, ощущаю) некое звуковое (или не звуковое) облако определенной насыщенности, фактуры, динамики. <...>

Мои «облака» всегда органического происхождения. Это некие абстрактные тела, полные «сухожилий, ущелий с кровью, холмов, отверстий, наслаждений и забвения» (цитата из «Чевенгура» Андрея Платонова — текст, который я использовал в «Сокровенном человеке», своем первом опусе, ровно десять лет назад — только теперь я понимаю, почему выбрал именно этот текст) [3].

Позаимствовав для заглавия сочинения название одного из рассказов Платонова, в самой пьесе Курляндский, однако, использует тексты из «Чевенгура» и «Котлована».

Человек — это не смысл, а тело, полное страстных сухожилий, ущелий с кровью, холмов, отверстий, наслаждений и забвения («Котлован» [20, «Чевенгур», 362]).

Громадный, опухший от ветра и горя голый человек <...> умирал по мелким частям на ходу жизни («Котлован» [20, «Чевенгур», 463]).

<…> человек добыл себя откуда-то своими одинокими силами («Котлован» [20, «Чевенгур», 177]).

Сам композитор так толкует свой опус:

В основе пьесы три характеристики человека, взятые из сочинений А. Платонова «Чевенгур» и «Котлован». Каждой из характеристик соответствует свой музыкальный материал <…> Одной из основных задач была попытка передать в музыке нарочитую «неправильность» и «неудобство» языка Платонова. Музыкантам приходится «сражаться» с текстом, превозмогая не только возможности своих инструментов, но и собственные физические силы.

«Форма произведения строится на сопоставлении трех типов материала. Первый материал (А) ― судорожно-спазматический, формирующийся из множества звуковых событий, идущих хаотическим (на самом деле структурированным) потоком. Фактура пуантилистична, все звуковые акции связаны с применением нетрадиционных инструментальных техник. Голос играет роль, аналогичную инструментальным партиям, и воспроизводит разбитый на слоги-события текст» [13].

Как во всяком «сражении», здесь есть своя стратегия. Драматургию сочинения можно охарактеризовать как мучительное рождение звуковысотной интонации (мелодии) из шумового хаоса. В первом разделе создается своего рода вибрирующая звуковая завеса, сквозь которую с трудом — все слова разделены внутри паузами на слоги — пробивается проговариваемый текст. На каждую из трех реплик дается чисто инструментальный ответ, в котором также участвует певица, но ее голос трактуется как еще один инструмент. И только когда последняя фраза сказана («Человек добыл себя откуда-то своими одинокими силами»), начинается второй этап «борьбы», уже не со словесным текстом, а с собственно музыкальным. Певица от говора переходит к пению и заданный ею мотив постепенно, также не без «сопротивления материала», завоевывает всю звуковую ткань, превращая ее в грандиозный всеобщий хорал (см. пример 3). Музыкальное развитие достигает апофеоза ffff, однако в заключение спускается с вершины к едва слышному рр: финал, символизирующий скорее не победу, а примирение, обретение некой гармонии.

Пример 3. Дмитрий Курляндский. «Сокровенный человек», такты 131‒135

Example 3. Dmitri Kourliandski. “Innermost man,” measures 131‒135

«Сокровенный человек» сыграл существенную роль не только в творчестве Курляндского. Идея «сопротивления материала» дала импульс целому направлению современной русской музыки.

Музыка — самая мощная машина памяти среди всех, созданных культурой. Она, как и секс, может доставать до дна бессознательного. Любая машина памяти, даже самая авангардная, работает на топливе воспоминаний. Поэтому СоМа против хранения традиции. СоМа будет жечь традицию в звуковых топках новых машин памяти. Именно так всегда и хранилась традиция. <…> Музыка живет только в движении [13].

Нет, это не призывы представителей футуризма — направления в искусстве, уже давно переступившего порог столетия. Это строки из манифеста основанного в 2005 году в Москве «сетевого» объединения русских композиторов среднего поколения, которое так и называется ― «Сопротивление материалов» («СоМа»). Своих оглядок на классический русский авангард «СоМа» не только не скрывает, но и подчеркивает.

Пандан Малевичу:

<…> выжечь в мозгу плесень прошлого <…> разогнать всех старьевщиков, чтобы не мешали нашей «дерзости» поставить на пьедестал ковку нашего нового образа <…> (К. Малевич, 1919; цит. по [1, 593]).

Или самому Платонову:

Тысячей пальцев в мозолях и ранах ―

Знаках немых сопротивлений металла и пламени горнов… («Последний день» [20, «Усомнившийся Макар», 446]).

Сопротивленье есть поле победы,

Ты накален своей страстной тоской («Без сна…» [20, «Усомнившийся Макар», 405]).

Тихо. Только в материи сопротивление —

Ропот («Топот» [20, «Усомнившийся Макар», 467]).

Звенящий стон разорванных молекул —

Вселенский бой сопротивленью и огню («Лунный гул» [20, «Усомнившийся Макар», 476]).

По следам прошлого — к музыке настоящего и будущего. И многоликий («<…> авангардист? модернист? соцреалист? символист? магический реалист?» [10, 3]) Платонов — в помощь... Что же, остается ждать новых произведений на его «сопротивляющиеся» тексты. Как написал Михаил Михеев, «чтение Платонова (а значит, добавим от себя, и “перевод” на языки других искусств) продолжается» [16, 323].

Список источников

- Алейников О. Ю., Антонова Е. В., Гах М. В., Корниенко Н. В., Малыгина Н. М., Московская Д. С., Платонова М. А., Роженцева Е. А., Суматохина Л. В., Шубина Е. Д., Яблокова Е. А. Комментарии // Андрей Платонов. Сочинения. Т. 1. 1918‒1927. Кн. 1. Рассказы. Стихотворения. М. : ИМЛИ РАН, 2004. С. 445‒639.

- Архив А. П. Платонова. Кн. 1. М. : ИМЛИ РАН, 2009. 696 с.

- Бавильский Д. В. Курляндский Д.: «Я не придумываю, я думаю…» // Частный корреспондент. 2012. 19 сентября. Среда. URL: http://ilmeny.org.ru/7202-dmitriy-kurlyandskiy-ya-ne-pridumyvayu-ya-dumayu-izvestnyy-rossiyskiy-kompozitor-o-yazyke-svoey-opery-nosferatu-i-o-novoy-rabote-v-shkole-dramaticheskogo-iskusstva-s-borisom-yuhananovym.html (дата обращения: 16.04.2023)

- Баршт К. А. Поэтика прозы Андрея Платонова. СПб. : Филологический факультет Санкт-Петербургского гос. университета, 2000. 320 с.

- Богомолова М. В. По мотивам Андрея Платонова (Обзор инсценировок и экранизаций платоновских произведений: 1930‒2011 // Возвращаясь к Платонову: вопросы рецепции. СПб. : Дмитрий Буланин, 2013. С. 339‒418.

- Брагина Н. Н. Мироздание Андрея Платонова: опыт культурологической реконструкции. Дисс. … доктора культурологии. Шуя : Шуйский гос. педагогический университет, 2010. 425 с.

- Бродский И. А. Послесловие к «Котловану» А. Платонова. 1973 // Lib.ru URL: http://lib.ru/BRODSKIJ/br_platonov.txt (дата обращения: 29.12.2022).

- Вайен С. Немецкий «театр Платонова» // Возвращаясь к Платонову: вопросы рецепции. СПб. : Дмитрий Буланин, 2013. С. 419‒444.

- Вустин А. К. [Аннотация] // И. Соколов. «Далекая дорога». Вокальный цикл на слова Андрея Платонова. М. : Композитор, 2002. [Оборот титульного листа].

- Вьюгин В. Ю. «Сюр-реалии» Платонова: от Бретона до Бродского (К проблеме эстетической идентификации писателя) // Творчество Андрея Платонова : Исследования и материалы. Кн. 4. СПб. : Наука, 2008. С. 3‒21.

- Вьюгин В. Ю. Финал «Чевенгура» (К творческой истории произведения) // Творчество Андрея Платонова : Исследования и материалы. Кн. 2. СПб. : Наука, 2000. С. 166‒253.

- Гастев А. К. Пачка ордеров [1921] // Читальный зал. URL: https://reading-hall.ru/publication.php?id=12658 (дата обращения: 29.12.2022)

- Kantilena Объединение СоМа («Сопротивление материала»). Б. Филановский, Д. Курляндский, С. Невский. Творческие портреты // Livejournal. URL: https://kantilena.livejournal.com/49974.html; https://kantilena.livejournal.com/50353.html (дата обращения: 29.12.2022)

- Малыгина Н. М. «Котлован» [Комментарии] // А. Платонов. Собрание. [В 8 т. Том 3]. Чевенгур. Котлован. М. : Время, 2011. С. 566‒605.

- Малыгина Н. М. Андрей Платонов: поэтика «возвращения». М. : Теис, 2005. 336 с.

- Михеев М. Ю. В мир Платонова через его язык. Предположения, факты, истолкования, догадки. М. : МГУ имени М. В. Ломоносова, 2003. 406 с.

- Орехов В. В. Андрей Платонов в воспоминаниях друзей и коллег // ImWerden: Электронная библиотека Андрея Никитина-Перенского. URL: http://imwerden.de/pdf/o_platonove_vospominanija.pdf (дата обращения: 29.12.2022)

- Пастушенко Ю. Г. Платоновская фильмография: чувствительность и бесчувствие // Возвращаясь к Платонову: вопросы рецепции. СПб. : Дмитрий Буланин, 2013. С. 445‒456.

- Платонов А. П. Избранное. Харьков : Прапор, 1990. 476 с.

- Платонов А. П. Собрание. [В 8 т.]. М. : Время, 2011‒2012. 675, 562, 610, 628, 548, 418, 738, 722 с.

- Платонов А. П. Сочинения. Т. 1. 1918‒1927. Кн. 1. Рассказы. Стихотворения. М. : ИМЛИ РАН, 2004. 645 с.

- Савенко С. И. В. Г. Тарнопольский после «Кассандры» // Musiqi Dünyasi. 2013. 3/56. С. 29‒36.

- Тарнопольский В. Г. «Чевенгур» для голоса и ансамбля на тексты Андрея Платонова (2001) // [Буклет к компакт-диску] 21st century Russian composers. Vladimir Tarnopolski, Faradj Karaev, Yuri Vorontsov, Alexander Vustin, Yuri Kasparov. Studio for New Music ensemble. Svetlana Savenko, soprano. Igor Dronov, conductor. M. : Moskow Conservatory Records, 2014. SMS CD 0146. С. 13‒14.

- Храмых А. В. Музыкальные образы и мотивы в поэзии А. Платонова // Проблемы исторической поэтики. 2015. Вып. 13. С. 537‒553. DOI: 10.15393/j9.art.2015.3447.

- Храмых А. В. Музыкальный сюжет в книге стихов А. Платонова «Голубая глубина» // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 4. С. 192‒196.

- Ценова В. С. Александр Вустин: поле битвы ― душа // Музыка из бывшего СССР. Сборник

статей. Вып. 1 / ред.-сост. В. Ценова, ред. В. Барский. М. : Композитор, 1994. С. 223‒240. - Ценова В. С. Культурология Владимира Тарнопольского // Музыка из бывшего СССР. Сборник статей. Вып. 1 / ред.-сост. В. Ценова, ред. В. Барский. М. : Композитор, 1994. С. 283‒296.

- Чубаров И. М. «Литературные» машины Андрея Платонова // Логос. 2010. Т. 1. № 74. С. 90‒111.

- Шатова И. Н. «Когда я думаю, я слышу музыку»: звукопись в поэтической книге Платонова «Голубая глубина» // Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы. Кн. 4. СПб. : Наука, 2008. С. 241‒254.

- Шульгин Д. И. Музыкальные истины Александра Вустина. Монографические беседы. М. : Композитор, 2008. 354 с.

- Frumkis T. «Wie ist das Rauschen voller Stille». Platonov und die zeitgenössische Musik // Osteuropa. Utopie und Gewalt Andrej Platonov: Die Moderne schreiben. 2016. Heft 8‒10. 66. Jahrgang. S. 489‒511.

1 Впервые статья была опубликована на немецком языке [31].

Памяти Александра Вустина

Комментировать