«Бемоль не нужен диез». Опечатки в изданиях фортепианных сонат Николая Рославца и проблема нотации новой музыки начала XX века

«Бемоль не нужен диез». Опечатки в изданиях фортепианных сонат Николая Рославца и проблема нотации новой музыки начала XX века

Первые десятилетия XX века — время появления принципиально новых систем гармонического мышления. Старая музыкальная нотация, в рамках которой одна ступень могла быть записана двумя или тремя способами, в иных условиях казалась уже переусложненной или неактуальной. Новая трактовка диссонанса, новое отношение к хроматике, новая система ладогармонических значений 1 нередко провоцировали композиторов на создание новых способов записи музыки. И как правило, все подобные эксперименты основаны на строгой и однозначной корреляции звука с его графическим изображением. Среди таких примеров можно упомянуть нотации Ефима Голышева [4, 202] и Николая Обухова [5, 33–36], которые упраздняли бемоль. Нотация Йозефа Маттиаса Хауэра стремится приблизить внешний вид текста к топографии фортепианной клавиатуры. Ноты, расположенные на линейках, соответствуют черным клавишам, в промежутках — белым [1, 52–54].

На этом фоне несколько противоречивой кажется позиция Н. А. Рославца — изобретателя гармонической техники, которую он сам назвал «новой системой организации звука» 2. В своих реформаторских устремлениях композитор не ограничивался областью звуковысотности, но хотел преобразовать всю систему музыкального письма: «Начав с гармонических изысканий, я мало-помалу перешел к открытию не только новых „гармониеформ“, но и к новой полифонии, а то и другое, взятое вместе с новым принципом „тональности“, неизбежно повлияло на возникновение новых „ритмоформ“» [6, 92]. Удивительно, что при этом он продолжал пользоваться традиционной нотацией.

В одном из заданий по гармоническому анализу Ю. Н. Холопов, разбирая вокальную пьесу Рославца «Ты не ушла», пишет: «В нотах умышленно не исправлена опечатка, одна из задач анализа — обнаруживать такие погрешности, а не находить в них своеобразие или норму» [7, 21]. Трудность распознавания опечаток в изданиях Рославца обусловлена сложным гармоническим языком автора, возникшим в результате сознательного поиска новых путей развития. По мнению композитора, позднеромантическая аккордика зашла в тупик: использовались созвучия, состоящие не более чем из пяти разных тонов. Выход из «нонаккордового мышления» виделся Рославцу у Шёнберга «второго периода» (с ор. 11) и у Скрябина (с «Прометея»). В собственных сочинениях музыканта, как известно, единицей гармонии стал синтетаккорд — согласно авторскому определению, «основное шестизвучие новой системы, включающее в себя все гармонические формулы классической системы (большое и малое, увеличенное и уменьшенное трезвучия, доминантаккорд, нонаккорд, уменьшенный септаккорд, различные виды побочных септаккордов и аккордов альтерированных, производных от главных и т. п.)» (цит. по [3, 271]). В сложной многозвучной гармонической вертикали гораздо труднее заметить опечатку, чем в классической тональной музыке, — чтобы убедиться в верности опубликованного нотного текста, необходим тщательный гармонический анализ.

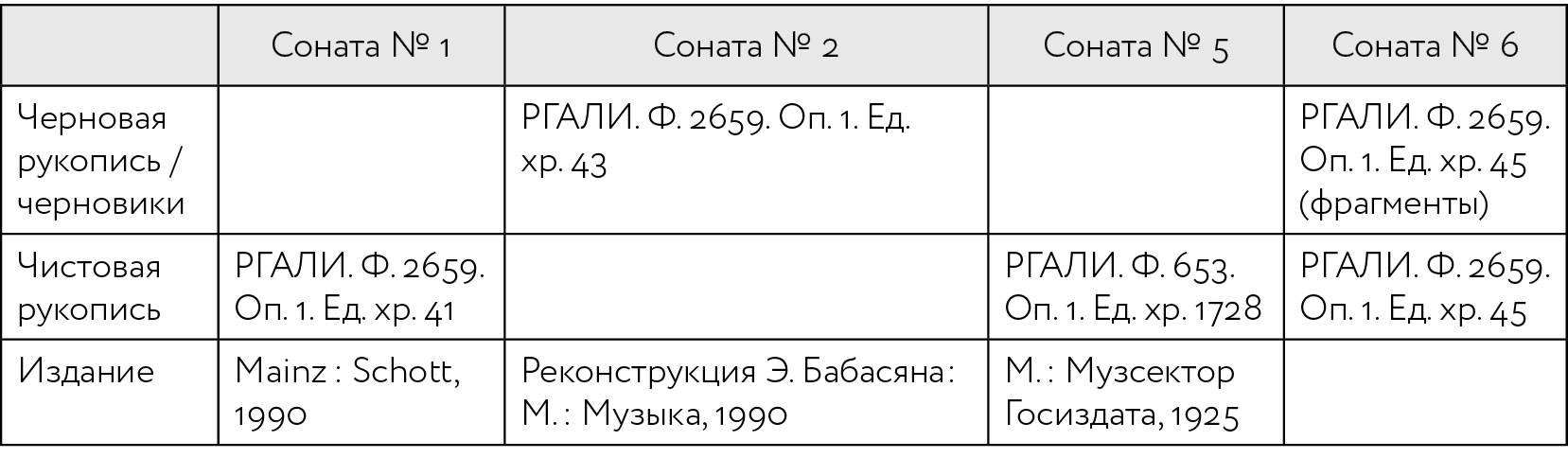

В данной статье будут рассмотрены сомнительные случаи в изданиях фортепианных сонат Рославца. Некоторые из них способны удивить исполнителя, о существовании других он может и не заподозрить. Считается, что композитором написано шесть сонат, две из которых (№ 3 и № 4) утеряны и одна (№ 6) не окончена. Для анализа проблемных в текстологическом отношении мест будут привлечены по мере необходимости несколько источников, полный их список приведен в таблице 1.

Таблица 1. Используемые источники

Table 1. Sources used

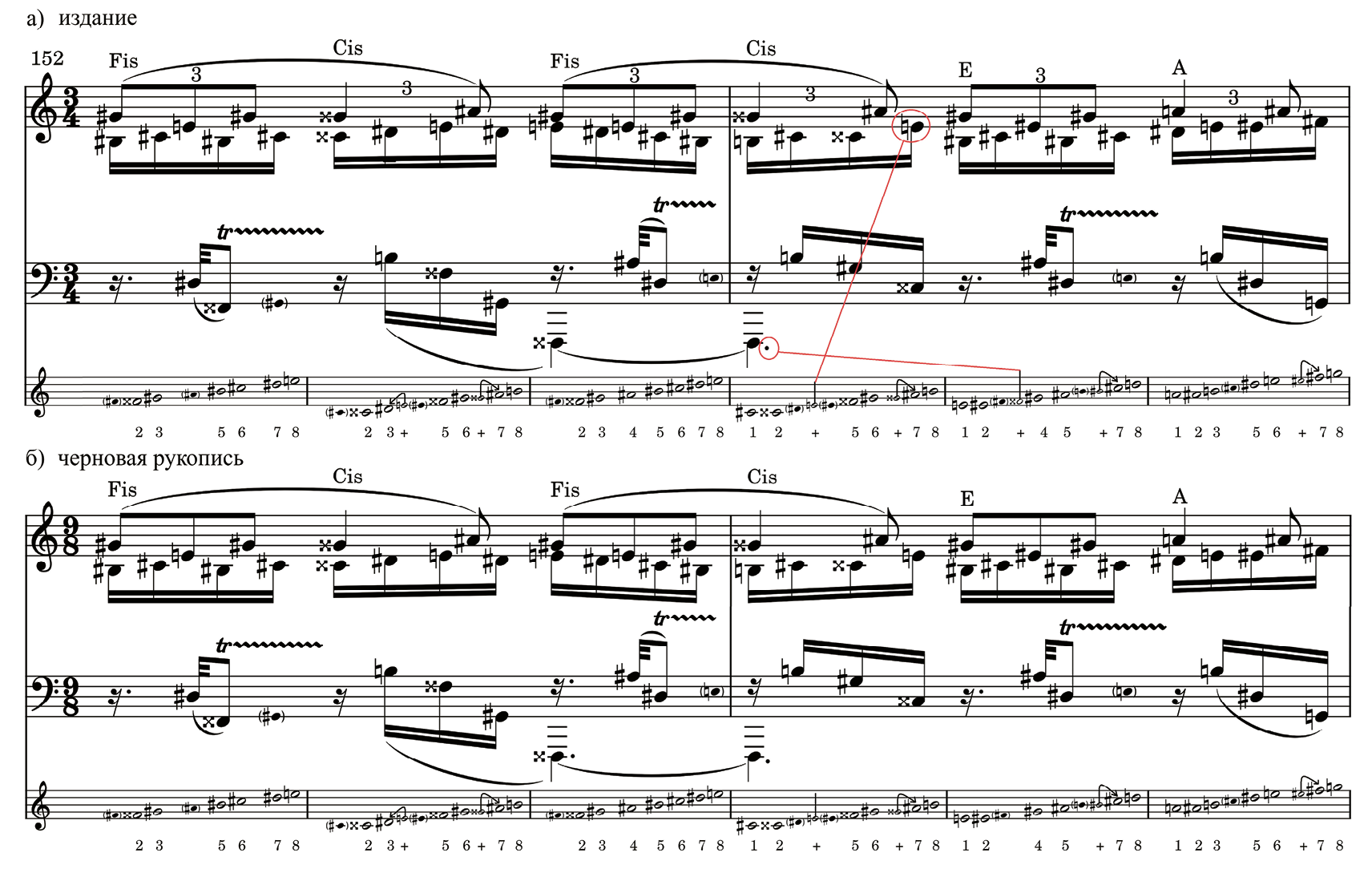

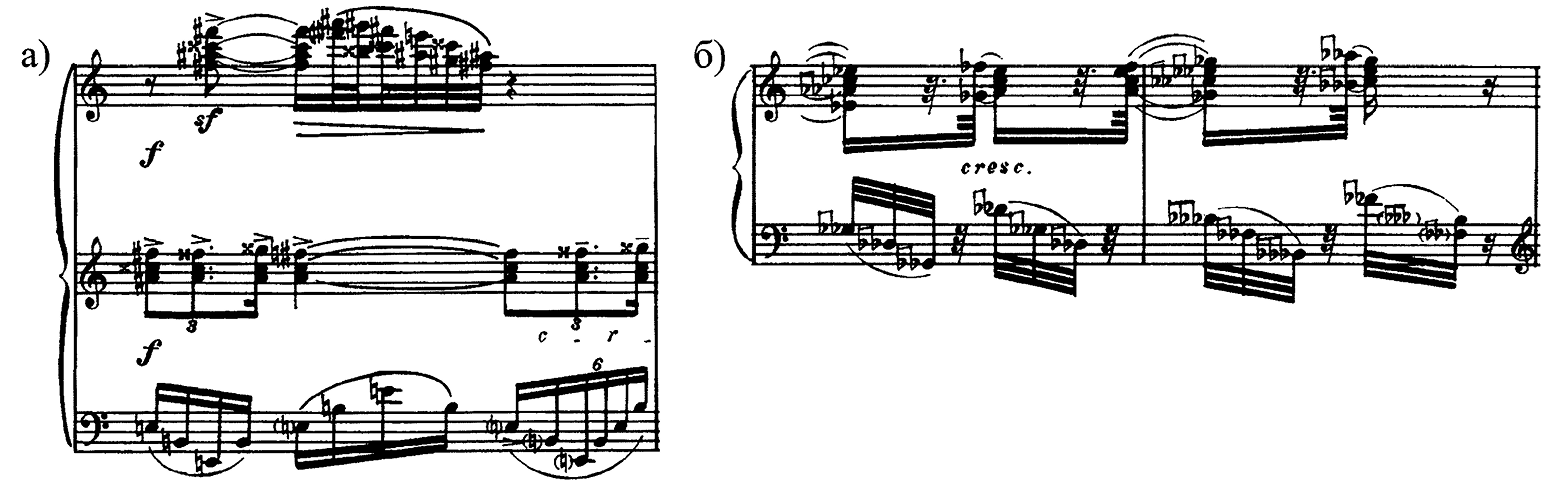

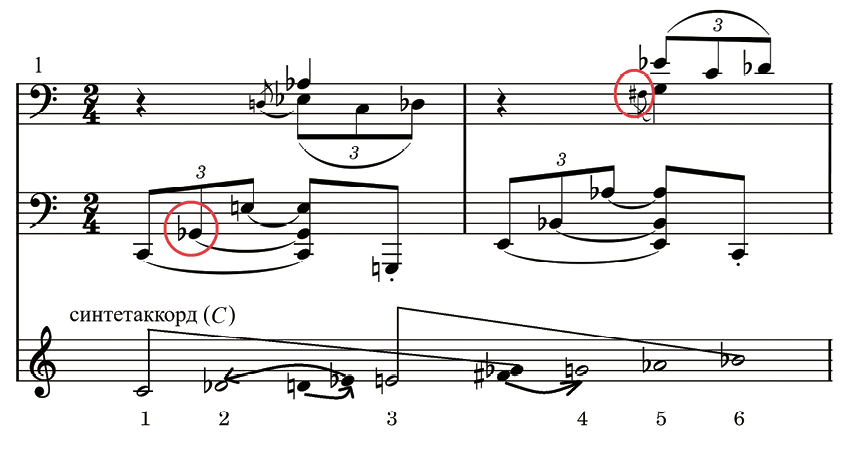

Самая заметная особенность нотации Рославца — обилие знаков двойной альтерации. Например, в Первой сонате в такте 81 использован hisis, а в такте 152 у той же ноты можно встретить тройной бемоль (см. пример 1а, б).

Пример 1а, б. Н. Рославец. Соната № 1, такты 81, 152

Example 1a, b. N. Roslavets. Piano Sonata No. 1, measures 81, 152

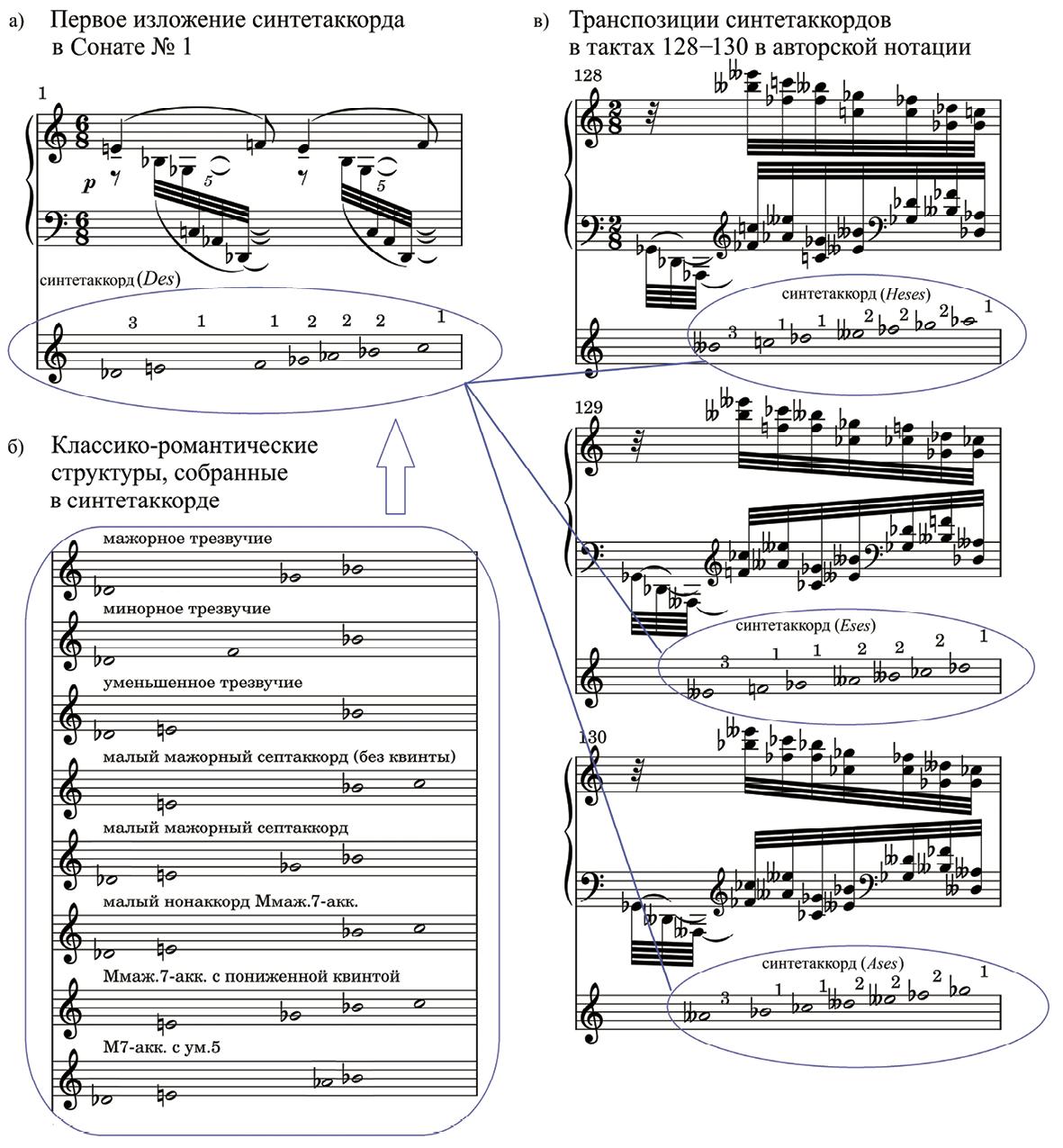

Для чего же композитор прибегает к столь экстремальному способу записи? В новых гармонических условиях Рославец все же остается верен диатонике: шестизвучный синтетаккорд представляет собой и лад — своеобразный аналог тональности 3. По нашим наблюдениям, логика транспозиций синтетаккорда имеет тональные прообразы. Так, в ходообразных построениях синтетаккорд транспонируется по чистым квинтам или чистым квартам; при этом сохраняется не только тоновая, но и ступеневая величина звуковысотного ряда 4. Композитор редко делает пассивную энгармоническую замену на более удобный для чтения вариант. Связано это с тем, что в условиях хроматической системы автору нужны средства для выстраивания крупной формы и маркирования ее разделов хотя бы для глаз — переходами из одного звукосостава в другой. В условиях, когда только центральный элемент расходует не менее половины своего резерва из двенадцати высот, тоновое поле для сонаты оказывается тесным, а впечатление полноценных хо́дов и масштабных разработок создается благодаря визуальному «путешествию» в диезную или бемольную стороны по кварто-квинтовому кругу синтетаккордов. Например, в тактах 128–130 Первой сонаты транспозиция главного синтетаккорда {des–e–f–ges–as–b–c} доходит до тона ases, что обуславливает следующий звуковой набор: {ases–b–ces–deses–eses–fes–ges} (см. пример 2а, б, в).

Пример 2а, б, в. Н. Рославец. Соната № 1; такты 1, 128–130

Example 2a, b, c. N. Roslavets. Piano Sonata No. 1, measures 1, 128–130

Следует отметить и противоречивость намерений композитора. Например, во Второй сонате все звуки «уравнены в правах», и перед каждым из них выставлен один из пяти знаков альтерации. Такой подход к записи можно обнаружить в сочинениях Шёнберга и Веберна, которые стремились окончательно порвать с диатонической природой традиционной нотации и показать, что до-бекар ничуть не первичнее до-диеза. Однако кардинальный поворот у Рославца к хроматике и визуальному равноправию тонов, ради которого первичные ступени нотированы с бекаром, сочетается со знаками двойной альтерации, оправданными противоположным желанием автора — сохранить ступеневую структуру синтетаккорда.

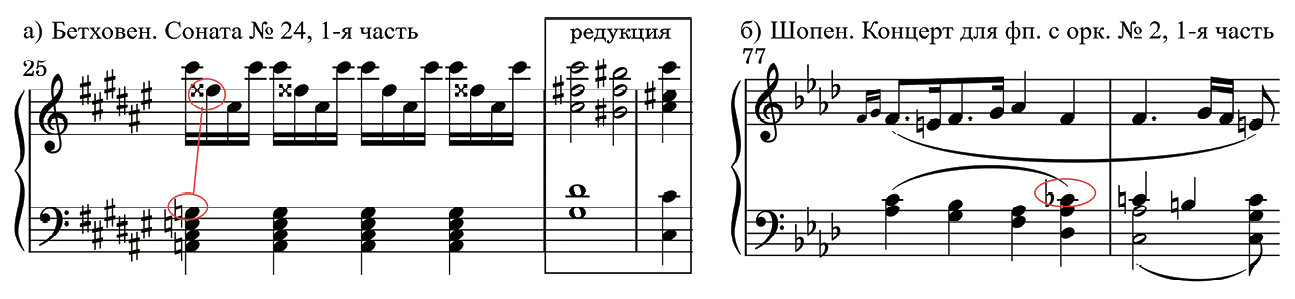

Ясность и быстрота считывания интервала терции, при нотации которого нотные головки не мешают друг другу, возможно, делает менее привлекательной запись секунд. Напомним, что даже композиторы XIX века нарушали очевидную ладовую орфографию для сохранения терцового принципа записи четырехзвучных аккордов. Например, в такте 25 первой части Сонаты № 24 Бетховена можно встретить одновременно g и fisis. А во Втором фортепианном концерте Шопена (первая часть, такт 77) в тональности фа минор использован звук ces (см. пример 3а, б).

Пример 3а, б. Примеры нарушений традиционной орфографии в музыке XIX века

Example 3a, b. Violations of traditional spelling in the 19th century music

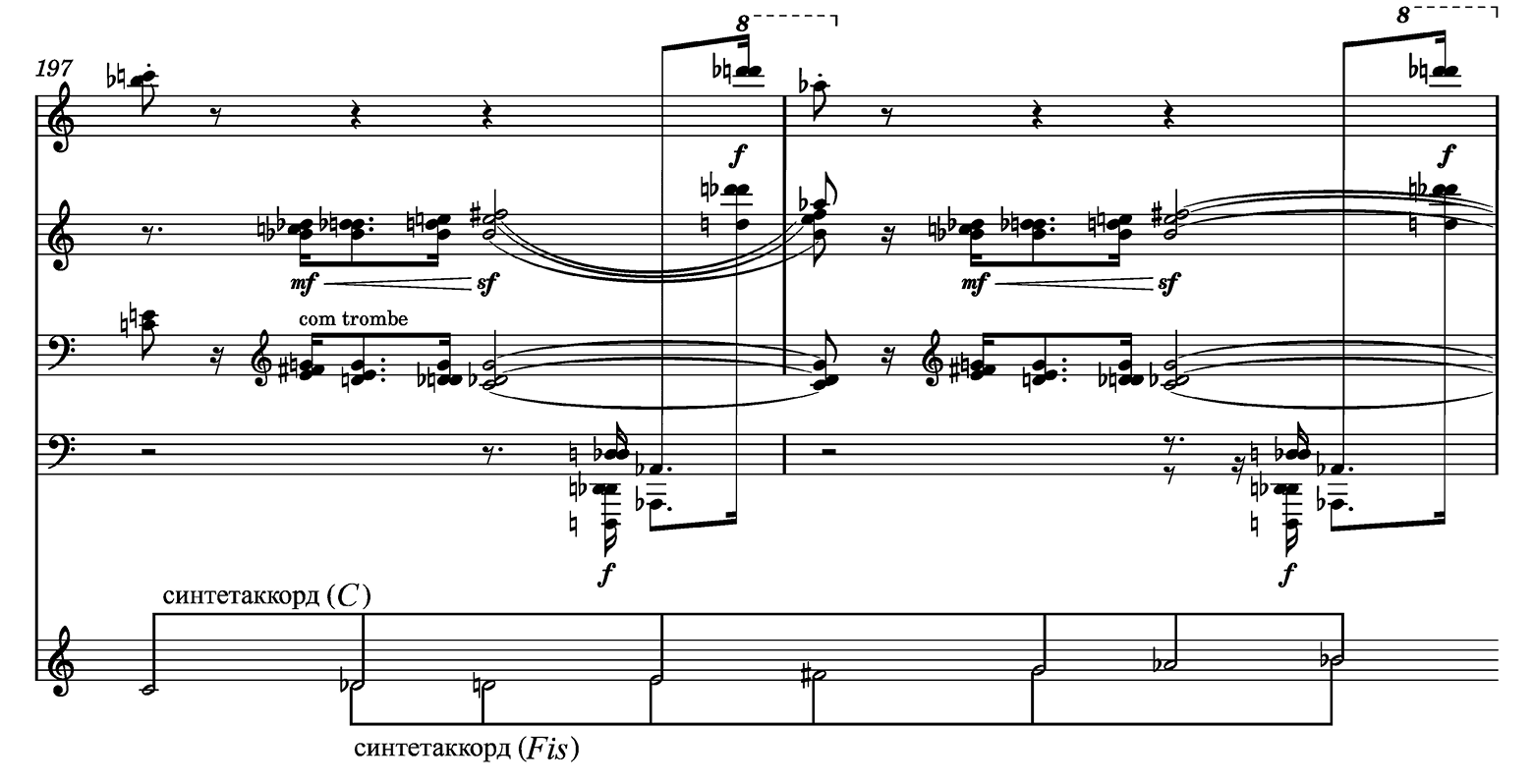

У Рославца же в 197-м такте Шестой сонаты мы находим созвучие {d¹–des²–d²} (см. пример 4). По инерции диатонического мышления звук des хочется заменить на cis. Однако в данном примере мы имеем дело с полисинтетаккордом {c–des–e–g–as–b} + {fis–g–ais–cis–d–e}, где d и des являются самостоятельными ступенями общего созвучия {с–des–d–e–fis–g–as–b} 5.

Еще одна видимая странность — наличие в пределах одного синтетаккорда энгармонически равных звуков — может быть связана с тем, что Рославец сохраняет дифференциацию тонов на аккордовые и неаккордовые. Так, в самом начале Шестой сонаты в двух соседних тактах находятся ges как тритоновый дубль баса и fis как вспомогательный звук к g (см. пример 5).

Пример 4. Н. Рославец. Соната № 6, такты 197–198

Example 4. N. Roslavets. Piano Sonata No. 6, measures 197–198

Пример 5. Н. Рославец. Соната № 6, такты 1–2

Example 5. N. Roslavets. Piano Sonata No. 6, measures 1–2

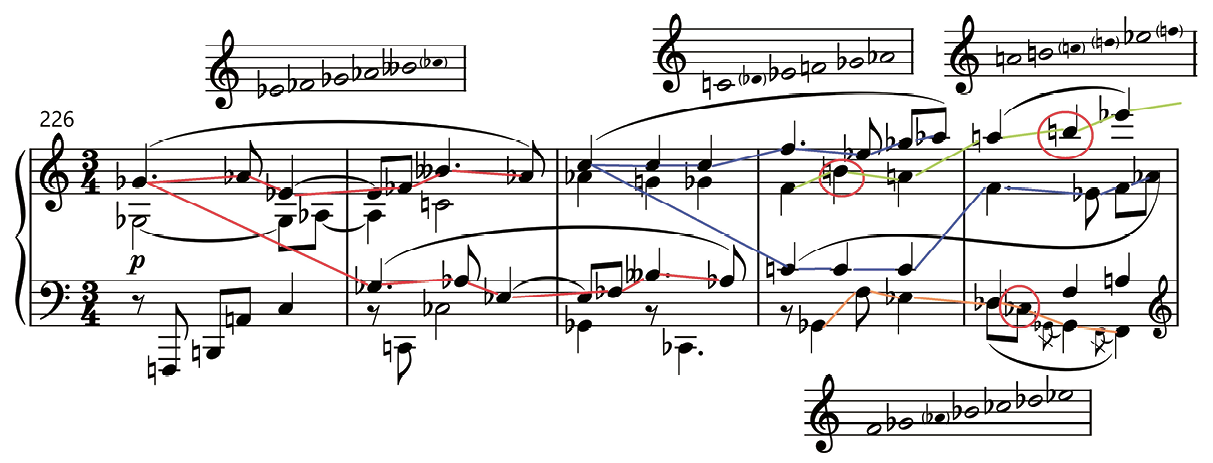

Иногда к необычной орфографии приводит полифония квазитональных мелодических построений 6. Например, в тактах 229–230 Пятой сонаты на крайне близком расстоянии соседствуют звуки h и ces (см. пример 6). Это объясняется тем, что каждая из линий основана на самостоятельном диатоническом звукоряде.

Пример 6. Н. Рославец. Соната № 5, такты 226–230

Example 6. N. Roslavets. Piano Sonata No. 5, measures 226–230

Однако в других случаях соседство энгармонически равных звуков связано с опечатками. Для вынесения «обвинительного приговора» неправильно записанной ноте необходимы два доказательства: первое — звук нарушает структуру синтетаккорда; второе — в черновой или чистовой рукописи фигурирует другой, более подходящий тон. Например, в издании Пятой сонаты в такте 236 используются одновременно des и cis (см. пример 7а). С гармонической точки зрения звук des не оправдан, так как не входит в синтетаккорд от Es {es–f–g–as–b–c–cis–d}, а обращение к первоисточнику 7 позволяет установить правильный тон — d (см. пример 7б).

Пример 7а, б. Н. Рославец. Соната № 5, такт 236

Example 7a, b. N. Roslavets. Piano Sonata No. 5, measure 236

Ритмические опечатки также могут нарушать гармоническое единство. При реконструкции Второй сонаты редактор заменил перфектные размеры 3/8, 6/8, 9/8 соответственно на 2/8, 2/4 и 3/4 . При таких изменениях восьмые превратились в триоли, а дуольные шестнадцатые — в обычные 8. Все точки перфекции у четвертей были сняты, но в такте 153 имел место недосмотр, вследствие которого отмеченный в примере 8а звук попал на территорию чужого синтетаккорда. Обращение к рукописи (см. пример 8б) подтвердило, что точку в басу при ноте fisis следует убрать 9.

Пример 8а, б. Н. Рославец. Соната № 2, такты 152–153

Example 8a, b. N. Roslavets. Piano Sonata No. 2, measures 152–153

Еще одна подозрительная нота в этом же такте — e в правой руке. По голосоведению и по гармонической вертикали более уместен был бы звук dis. Однако в рукописи этот фрагмент написан неразборчиво: головка у ноты отсутствует, а увеличенный в размерах бекар занимает сразу две позиции, и поэтому тон e нельзя с полной уверенностью считать опечаткой.

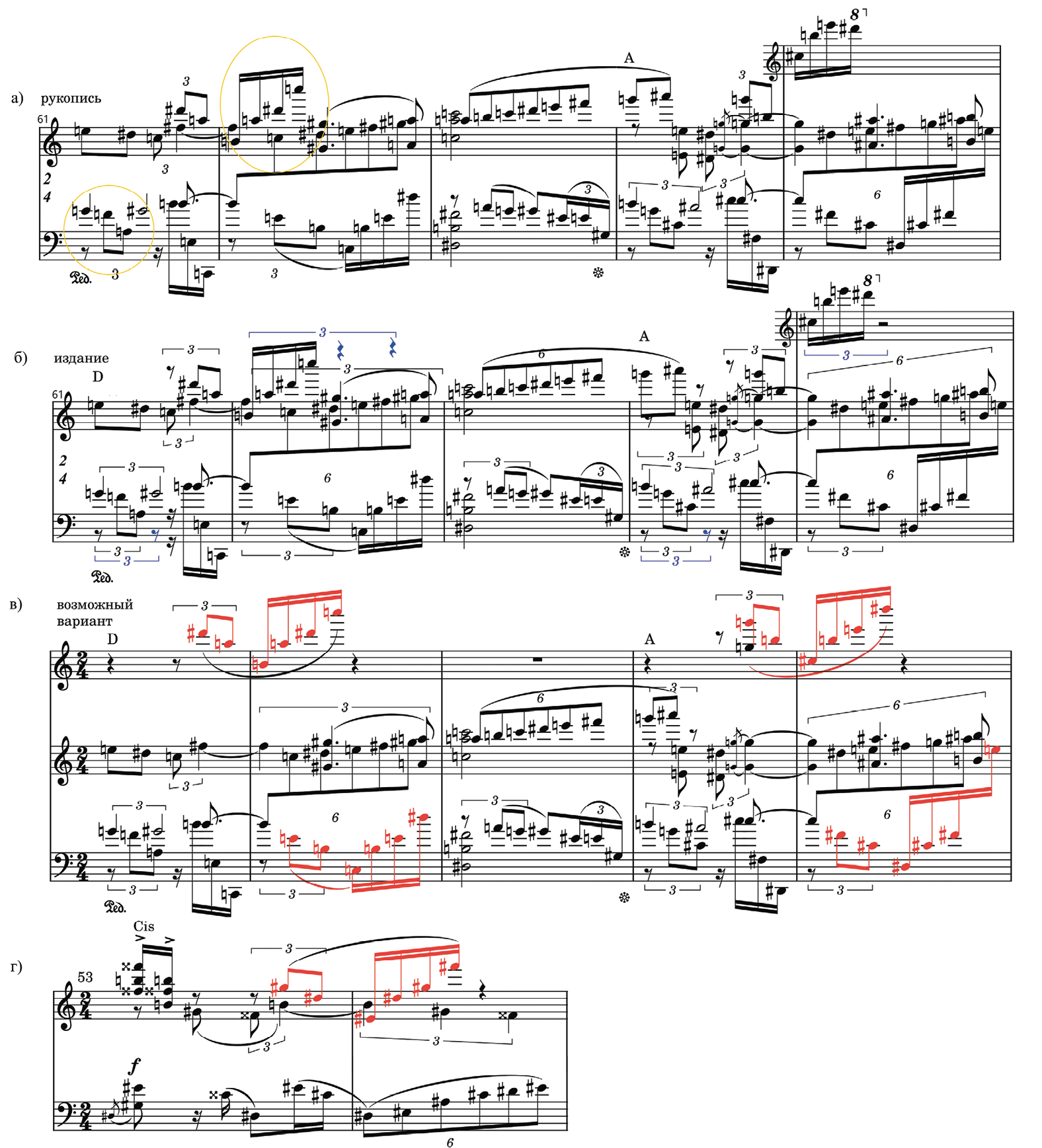

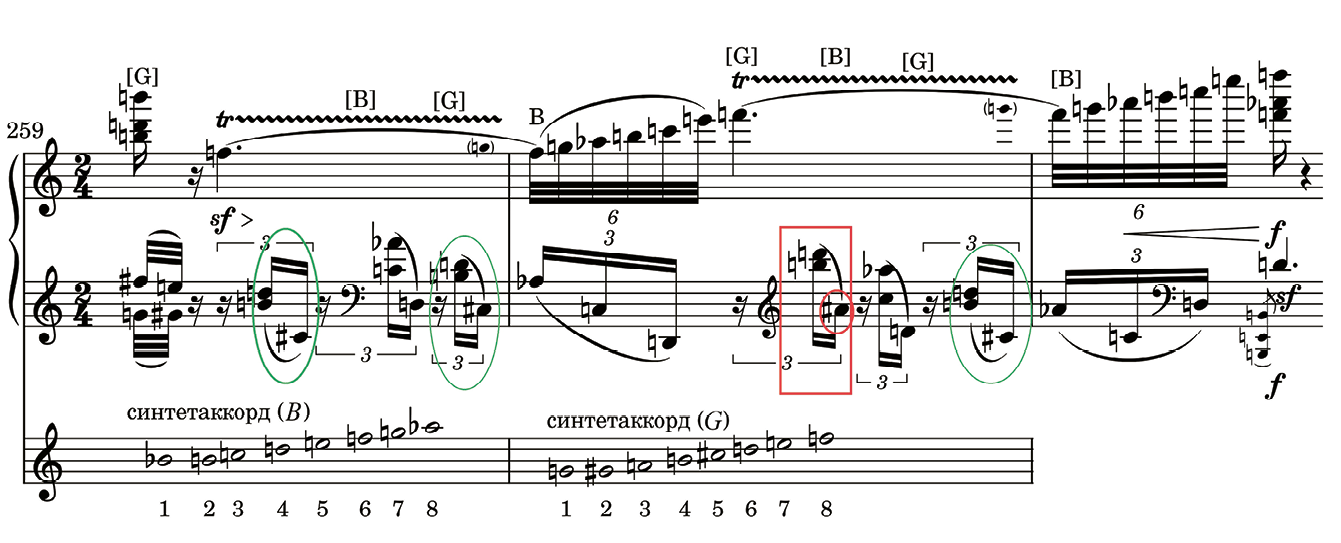

«Новые ритмоформы» нередко образуют трансцендентальные по сложности для исполнителя ритмические комбинации. К тому же отсутствие последовательной записи особых видов ритмического деления запутывает их интерпретацию. Некоторые виды мультиолей не обозначены и считываются из контекста — по положению нот относительно друг друга (см. примеры 9a, б) 10. По цитированным в начале статьи словам композитора, к возникновению таких «ритмоформ» привела «новая полифония». Поэтому нахождение и поиск аналогичных мотивов в более простом фактурном оформлении проясняет намерение композитора. «Твердая» структура синтетаккорда сочетается с «твердым» ритмическим оформлением тематизма. Проблемный мотив в тактах 61–62 и 64–65 (в примере 9в выделен красным цветом) можно встретить ранее в тактах 53–54, где он трактуется однозначно и не подчиняется секстоли (пример 9г).

Пример 9а, б, в, г. Н. Рославец. Соната № 2; такты 61–65, 53–54

Example 9a, b, c, d. N. Roslavets. Piano Sonata No. 2, measures 61–65, 53–54

Отдельного рассмотрения требует проблема описок, когда рукою композитора указана крайне сомнительная нота, при этом в аналогичных по тематизму местах появляется более подходящий с точки зрения вертикали звук. Подобного рода ошибки находились и исправлялись в сочинениях Шёнберга, также благодаря последовательности его звуковысотной логики.

В такте 260 Второй сонаты особое подозрение вызывает звук ais в левой руке (см. пример 10) 11. Этот тон нарушает структуру синтетаккорда G {g–gis–a–h–cis–d–e–f}. Точно такой же тематический материал прозвучал в предыдущем такте на октаву ниже, однако там ais отсутствовал. Вероятно, в данном случае композитор не учел при переписывании смену ключа.

Пример 10. Н. Рославец. Соната № 2, такты 259–261

Example 10. N. Roslavets. Piano Sonata No. 2, measures 259–261

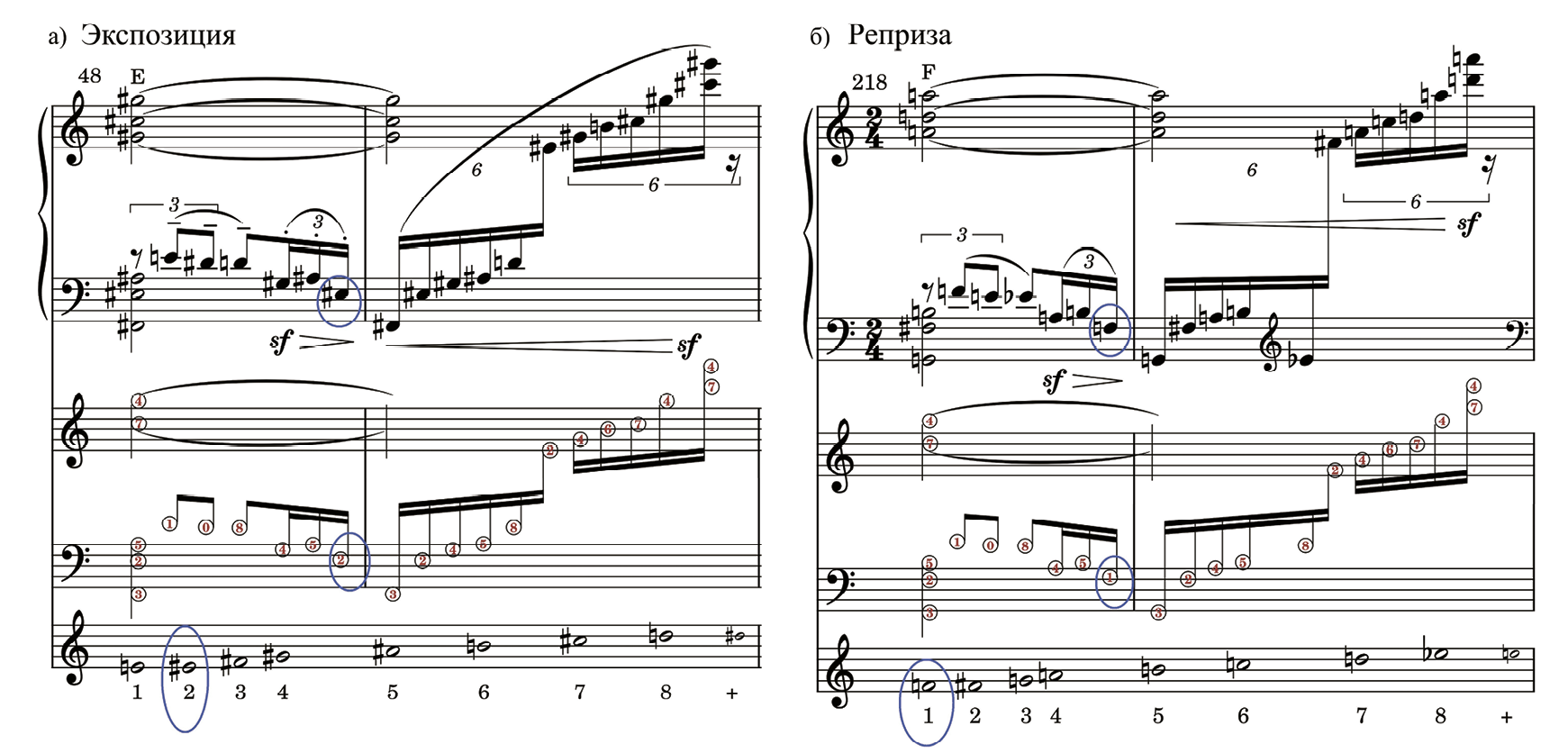

Сравнительный анализ аналогичных по тематизму фрагментов в экспозиции и репризе тоже дает свои плоды. Во всех сонатах при повторении побочной партии композитор часто переставляет материал местами, а в его внутреннюю структуру не вмешивается. Однако в такте 218 Второй сонаты транспонированный материал экспозиции повторяется неточно: звук f является коренным тоном синтетаккорда F {f–fis–g–a–h–c–d–es}, тогда как в аналогичном такте 48 — вторым от E {e–eis–fis–gis–ais–h–cis–d} (сравнить примеры 11а и 11б). Хотя структура синтетаккорда в обоих случаях не нарушается, предпочтительным выглядит вариант в экспозиции, где тон eis логично вписывается в гармоническую фигурацию.

Пример 11а, б. Н. Рославец. Соната № 2; такты 48–49, 218–219

Example 11a, b. N. Roslavets. Piano Sonata No. 2, measures 48–49, 218–219

В связи с последним наблюдением необходимо подчеркнуть: анализ гармонии Рославца не замыкается только на обнаружении и регистрации плана синтетаккордов. На фоне этого плана и наряду с ним существует живая воплощающая его аккордовая ткань, которая хотя и не первична в смысле техники композиции, но становится на первое место как результат слухового отбора, конкретного фактурного и гармонического решения композитора. Анализ опечаток перестает быть поэтому малозначительным перечислением погрешностей нотации, но позволяет затронуть весьма существенную теоретическую проблему соотношения предкомпозиционного и результативного обликов гармонии Рославца.

В своем сугубо прикладном смысле нотация — это всего лишь инструкция для музыканта-исполнителя. И, казалось бы, не важно, напишет ли композитор heseses, as или gis, — пианист все равно нажмет на ту же самую клавишу. Однако такие, на первый взгляд, странности нотации помогают лучше понимать намерения автора, видеть в звуках идею и организацию — собственно то, что определяет музыкальное искусство.

Список источников

- Векслер Ю. С. Йозеф Маттиас Хауэр: «атональный минималист» // Научный вестник Московской консерватории. 2013, июнь. Том 4. Вып. 2. С. 50–61.

- Городилова М. В. Феномен «нотографической наглядности» в системе гармонических новаций Н. Рославца // Проблемы музыкальной науки. 2008. № 1 (2). С. 185–191.

- Лобанова М. Н. Николай Андреевич Рославец и культура его времени. СПб. : Петроглиф, 2011. 384 с.

- Окунева Е. Г. Струнное трио Ефима Голышева в контексте идей раннего сериализма // Научный вестник Московской консерватории. 2017, декабрь. Том 8. Вып. 4. С. 200–215. DOI: 10.26176/mosconsv.2017.31.4.08.

- Польдяева Е. Г. Послание Николая Обухова: Реконструкция биографии. М. : Русский путь, 2008. 292 с.

- Рославец Н. А. Ник. А. Рославец о себе и своем творчестве (1924) // Русский авангард и Брянщина. Брянск : Издательство БГПУ, 1998. С. 91–97.

- Холопов Ю. Н. Гармонический анализ. В 3 ч. Часть 3. М. : НИЦ «Московская консерватория», 2009. 196 с.

- Холопов Ю. Н. Гармония. Практический курс. Учебник для специальных курсов консерваторий (музыковедческое и композиторское отделения). В 2 ч. Часть II: Гармония ХХ века. 2-е изд., испр. и доп. М. : Композитор, 2005. 624 с.

Комментировать