Трансформация образа Александра Скрябина в русской прессе 1910–1917 годов

Трансформация образа Александра Скрябина в русской прессе 1910–1917 годов

Споры вокруг фигуры Скрябина начали вестись на страницах отечественных периодических изданий еще когда он жил за границей, после премьеры «Поэмы экстаза» 19 января 1909 года. А возращение Скрябина в Россию в январе следующего года усилило интерес публики к произведениям и выступлениям композитора. Дискуссии между адептами и противниками его творчества касались вопросов чрезмерной сложности для исполнения и восприятия скрябинской музыки, границы между новаторством и хаосом: где заканчивается музыка и начинается абсурд? В этих спорах рождались представления о композиторе, закрепившиеся за ним в отечественной публицистике 1910–1917 годов.

Как же изображен Скрябин на страницах русской периодики? Считался ли он увлеченным новатором, гением или сумасшедшим, не знающим границ в творчестве? Ответам на эти вопросы и посвящена данная статья. Материалом послужили рецензии на выступления Скрябина как пианиста и на концерты, программа которых состояла из его симфонических произведений; некрологи и посмертные статьи о творчестве Скрябина, опубликованные в ежедневных общественно-политических газетах Москвы (таких как «Биржевые ведомости», «Голос Москвы», «День», «Московские ведомости», «Новое время», «Раннее утро», «Русские ведомости», «Утро России») и других городов: «Вечерняя газета» (Киев), «Виленский вестник», «Волжское слово» (Самара), «Голос Самары», «Голос Юга» (Елисаветград/Кропивницкий), «Донское утро» (Ростов-на-Дону), «Киевлянин», «Кубанский край» (Екатеринодар/Краснодар), «Минский голос», «Одесские новости», «Последние новости» (Киев), «Приазовский край» (Ростов-на-Дону), «Приднепровский край» (Екатеринодар/Краснодар), «Русская речь» (Одесса), «Саратовский листок», «Северо-Западный голос» (Вильна), «Утро» и «Южный край» (Харьков), «Южная мысль» (Одесса), а также в специализированных музыкальных изданиях — в московских журналах «Музыка», «Маски», «Рампа и жизнь» и в санкт-петербургском «Театр и искусство». Всего нами были проанализированы более сотни критических заметок.

Рецензии на фортепианные и симфонические концерты в большинстве случаев опубликовывали в течение двух или трех дней после них. Отзывы критиков на исполнения симфонических произведений строились примерно по одной схеме: сначала давалась оценка дирижерской интерпретации, затем кратко характеризовались творчество Скрябина и технические особенности произведения; в заключение описывались реакция публики или собственные впечатления критика от услышанного. Практически во всех рецензиях, вышедших после фортепианных концертов Скрябина, критики указывали на то, что он — композитор камерных помещений и как терялась сила исполняемых им звуков в больших залах. Далее они соотносили музыку Скрябина с произведениями других композиторов: например, в 20 отзывах критики остановились на влиянии музыки Шопена на фортепианные сочинения Скрябина и отметили проявление музыкальной индивидуальности только в симфонических произведениях. В конце рецензий обычно давалась краткая характеристика творчества Скрябина исполненным произведениям. Чтобы привлечь максимальное количество публики на концерты московского гастролера, в местных газетах приблизительно за две недели до концерта выходили анонсы мероприятия, иногда беседы сотрудников газет с композитором или перепечатывались материалы о Скрябине из петербургских и московских изданий.

Благодаря этим заметкам можно проследить, какие надежды возлагались критиками на предстоящие концерты. Зачастую они не оправдывались, ведь публика ожидала услышать последние произведения композитора, особенно симфонические, в то время как у Скрябина была подготовлена специальная «провинциальная» программа 1, в основном составленная из ранних фортепианных сочинений. Композитор следил за уровнем технической сложности, считая, что провинциальная публика не готова воспринимать его более смелые опусы. Несмотря на это значительная часть рецензий носила положительный характер, хотя и не без следа разочарования.

В рассмотренных нами критических текстах заметен один из самых распространенных образов Скрябина — образ композитора-новатора, даже бунтаря:

Это — новый мир звуков, новый музыкальный язык, в котором нет даже обычных музыкальных «слов» — трезвучий, столь привычных для русского слушателя <…> этот совершенно новый музыкальный язык остается для многих <…> совершенно непонятным [35];

<…> перед нами развертывается нечто грандиозное, огромное, совершенно новое, чувствуется какой-то священный ужас перед неведомым откровением, перед непонятным словом гения [36];

За Скрябиным даже сложилась кличка: «анархист в музыке» [13];

Венки, венки, цветы, цветы, которыми обсыпали с хоров смелого композитора, бросившего вызов всем традициям <…> [22];

Другие совсем «отрекаются от старого мира», от прежних форм, частью даже от прежнего материала искусства, вместо них водружают новые лозунги, новые стремления <…>. Это — художники-революционеры. Таков и Скрябин [50].

Получается, что композитора воспринимали в Москве и Петербурге и ждали в провинции как знаменитого новатора, «низвергателя старых устоев» [15]. Несмотря на то что музыка Скрябина не всегда была понятна рядовому слушателю и что композитор так и не привез в провинцию свои оркестровые произведения, внимание к его концертам не уменьшилось. Публика хотела узнать как можно больше последних сочинений Скрябина, раскрыть их замыслы, стать свидетелями невероятных экспериментов в музыке.

Остановимся подробнее на одном примечательном отзыве, представленном на страницах газеты «Северо-Западный голос» (город Вильна):

Новатор Скрябин, Колумб «звукосозерцания» поднесет нам то, что нам будет казаться музыкальной абракадаброй. Он будет играть музыкальные интегралы и дифференциалы <…> заглядывая в тетрадь, в которой вместо нот — таблицы логарифмов <…>. Не знаем и мы нот, не понимаем, как далеко можно тянуть диссонирующий аккорд, чтобы не нарушить устоев теории, — а сердце рвется туда, к этим прозрачным и многогранным звукам [24].

Автор рецензии, композитор и дирижер Н. Кочетов выдает себя здесь за простого слушателя, любителя, ничего не понимающего в музыкальной теории, подчеркивает, что не столь важно уметь разбираться во всех теоретических тонкостях, если к музыке лежит душа. Скорее всего, для Кочетова такое преображение было необходимо, чтобы дистанцироваться от музыкальных знатоков, в большинстве своем скептически относившихся к новаторским приемам Скрябина. И в качестве наставления им критик замечает:

Менее ста лет тому назад критики снисходительно соглашались, что Пушкин пишет «почти так, как Марлинский», и несколько раньше австрийский генерал Макк доказывал, что победы Наполеона ничто, потому что его марши противоречат параграфам тогдашнего руководства к стратегии <…> музыка в стиле Скрябина, рожденная душой и в душу стучащая, победит так же, как победили «ошибки» Пушкина и Наполеона [24].

В Скрябине Кочетов видит непризнанного современниками художника, творчество которого в будущем победит предрассудки. Чтобы подчеркнуть масштаб фигуры Скрябина, критик сопоставляет его с Пушкиным — признанным национальным поэтом, и бунтарем Наполеоном, образ которого должен был ярко представляться читателям того времени после недавнего празднования 100-летия Отечественной войны 1812 года.

Далеко не все видели в Скрябине гения, сопоставимого с Пушкиным, и придерживались таких же прогрессивных взглядов, как Кочетов. Консервативная часть общества не была готова к радикальным музыкальным экспериментам, полагая, что в погоне за новшествами Скрябин зашел слишком далеко и превратил искусство в абсурд:

Точно «одержимый» выбрасывает этот рудокоп <…> все новую и новую творческую добычу. Но уже прошло время, когда все, сбегавшиеся на эту новую руду, в один голос радостно восклицали: «алмаз! золото!». Понемногу стали примешиваться <…> крики недоумения, потом сомнения и порой даже негодования. Потому что то, в чем одни видели новый, небывалый «перл создания», другим казалось негодным, хотя и необычайным шлаком [50];

Можно очень широко смотреть на свободу художественного творчества. Но в каждом искусстве есть требования, которыми пренебрегать нельзя, оставаясь в сфере данного искусства. Нельзя отрицать тех элементов, без которых само существование его становится невозможным <…>. Еще шаг вперед — и Скрябин неизбежно должен был прийти к абсурду — к отрицанию музыки самой музыкою. Это он и делает в Прометее [48].

Более того, некоторые критики в композиторе видели апологета новой французской школы во главе с Дебюсси:

Тот Скрябин, который ищет эксцентричной новизны во что бы то ни стало, победил (дай Бог, на время!) другого Скрябина — поборника красоты <…> та хаотичность и тот парижский “последней моды крик” оскалили здесь свои страшные зубы [23].

Здесь мы встречаем представление о композиторе как о «жертве моды». Смелые приемы Скрябина рассматривались рецензентами как рассчитанные на некий эффект для поддержания образа модерниста:

Мы же по-прежнему будем ласкать себя дивными гармониями «Божественной поэмы» и «Экстаза» <…>. Этот Скрябин останется вечно нашим; тот — пройдет так же скоро, как последняя парижская мода [23].

Под понятием моды современники композитора подразумевали нечто суетное, проходящее, поверхностное. Создание критиками, не принимавшими последние сочинения Скрябина, образа «жертвы моды» использовалось для утверждения временности модернистских идей, тогда как произведения, написанные в рамках академических музыкальных традиций, останутся навсегда в культурной истории. Вместе с тем благожелательно настроенный к композитору корреспондент журнала «Театр и искусство» И. Кнорозовский отмечал в 1910 году, что Скрябина вряд ли можно назвать модным композитором, о чем свидетельствует непринятие творчества Скрябина широкими массами, «которые увлекаются несознательно, по табуированному началу, а то и лицемерно, за отсутствием собственного мнения» [12]. Здесь представлено совершенно другое понимание моды, связанное не с одержимостью новаторскими идеями, непонятными простому слушателю, а с явлением популярным, доступным всем.

После премьеры «Прометея» 2 в рецензиях все больше стали сравнивать Скрябина с безумцем, а его музыку называли хаосом и бредом:

<…> г. Скрябин был всегда только подражательным талантом <…> он «пересказывал» по-своему Шопена и теперь, когда принялся подражать Р. Штраусу. Но последнего он далеко обогнал в экстравагантности и зашел в такие дебри, где музыки больше нет. Есть хаос звуков, есть бред расстроенного воображения, есть, наконец, музыка, вроде музыки знаменитого некогда абиссарийского маэстро Лазарева [27];

Послушав «Прометея», невольно вспоминаешь вывод Ломброзо[:] «Гений граничит с безумием» [34];

Прошлое Скрябина обязывает относиться к нему с уважением, с любовью, со склонностью к вере в его гений. Сказать, что этот гений обезумел, как делают некоторые, легко, но <…> слишком дешево, смешно [51].

Отчасти этот образ был создан под влиянием романтизированного представления о художнике-безумце, непонятого обществом. Показательно, что для подтверждения этого тезиса корреспондент ссылается на книгу Ч. Ломброзо «Гениальность и помешательство», вышедшую еще в 1864 году [56], но интерес к которой, видимо, сохранялся в России.

В то же время сторонники композитора настаивали, что признание Скрябина сумасшедшим лишь подтверждает его гениальность. Одну из таких попыток примирить Скрябина с современностью и показать как нового музыкального гения предпринимает Е. Гунст в статье журнала «Маски». Он открывает ее цитатой из книги Э. Шюре «Р. Вагнер и его музыкальная драма»: «“Свет действительно перестал бы быть самим собой, если бы все серьезное и новое не клеймилось вначале эпитетом безумия со стороны того поверхностного и рутинного направления, которое господствует среди большинства людей. Ничто так не раздражает посредственность, как мужество гения, ничто не подвергается такому глумлению, как истинный энтузиазм, и ничто так не возмущает самодовольный скептицизм, как непреодолимая вера”» [4, 1]. Здесь Э. Шюре размышляет по поводу непонимания современниками творчества Вагнера, что как нельзя лучше, по мнению Гунста, описывает отрицательное отношение музыкантов и критиков к новаторским произведениям Скрябина. В статье Гунст перечисляет имена композиторов, сыгравших ключевую роль в истории зарубежной музыки (Монтеверди, Бах, Глюк, Моцарт, Бетховен, Вагнер), и рассматривает ситуации, в которых эти музыканты-гении не были приняты своими современниками. Критик видит в упомянутых им событиях «закон повторяемости»: «<…> теперь пришло время Скрябина и непонимание, признание безумцем только подчеркивает его причастность к гениальной плеяде» [4, 1]. Таким образом, «признание» Скрябина «безумцем» способствовало прижизненному признанию гениальности композитора, хотя пока только со стороны его адептов. Любопытно, что после смерти Скрябина некоторые его ярые сторонники продолжили писать о его безумии, но уже без отсылок к гениальности; особенно ярко посмертный образ Скрябина-безумца представлен у Сабанеева [39, 149–151].

Еще один образ, который создали приверженцы таланта композитора в ответ «антискрябинистам», — это образ элитарного композитора, музыка которого доступна отнюдь не всем:

Быстрыми шагами удаляется Скрябин в своей безумно быстрой эволюции не только от общей массы публики, но и от музыкантов [38];

Это музыка — философия. Может показаться странным, как это — в сочетании созвучий искать разрешение мировых вопросов, развивать философскую систему, проповедовать идеи, работать над которыми свойственно уму, а выражать — слову? <…> Такой непонятной загадкой является для широкой публики творчество Скрябина. Его искания еще чужды, и для неподготовленного слушателя каждая вещь — алгебраическое уравнение с неизвестными, причем иксы — это то, что он хотел сказать и как он сказал. Скрябин — «крайний левый музыкального модернизма», как его окрестила критика <…> [чтобы] постичь самую сущность его идей, стремлений, всех его духовных импульсов, надо много слушать его, и не просто слушать, а изучать кропотливо, как научный трактат [3].

По мнению критиков, непонимание и неприятие скрябинских произведений возникло из-за слишком быстрой творческой эволюции композитора. Однако после тщательного изучения партитур, неоднократного прослушивания произведений, новаторские идеи уже не так пугают и даже начинают восприниматься как норма:

<…> вторая симфония Скрябина при первом своем появлении <…> была за свою «какофонию» даже освистана, теперь она уже нравится широкой публике <…> [52];

В первом слушании я ровно ничего не понял. Во втором — немногим более. Затем, просмотрев партитуру дважды и прослушав еще раз поэму в фортепианном исполнении, я отправился на концерт и не столько слушал, сколько отдавался впечатлениям слушания. И, откровенно признаюсь, в главных своих чертах «Прометей» в исполнении 2-го марта мне понравился [21].

Один из верных адептов творчества композитора Л. Сабанеев в своих статьях перед премьерой «Прометея» указывал на необходимость его многократного прослушивания. Примечательно, что даже был случай, когда «Прометей» исполнялся два раза подряд в одном концерте, 19 января 1913 года в Лондоне, в Куинс-холл (дирижер Г. Вуд, партия фортепиано — А. Кук [25, 205]).

Именно Сабанееву во многом принадлежит заслуга в создании образа композитора-мистика в московской прессе 1910–1915 годов:

И теперь он создал целый новый мир оригинальных гармонических построений, странных, мистических, ласкающих, иногда страшных, дающих впечатление настоящего ужаса, стихийности, космического хаоса [36];

Скрябинское же творчество имеет в себе нечто античное <…> проявившемся, главным образом, в последних сочинениях, [в них] лежит колорит античного искусства, колорит «культа Диониса» <…>. В этой радости нет места для человеческого обыденного чувства, надо стать на совершенно особый план вещей <…> [41];

Мистическое интегральное искусство Скрябина <…> есть только возобновление древнего синтеза, уже существовавшего в древних религиозных мистериях и в измененном виде существовавшего в современных богослужениях, где тоже есть и световая симфония (свечи, лампады), и звуковая (хор, орган), и даже симфония запахов (ладан), а также пластическое искусство (процессия, коленопреклонение) [37];

Скрябин не сделался, подобно Листу, духовным композитором, он <…> пошел по пути сознательного теургизма [38];

<…> он создает, творит ради самого процесса творчества, без цели и без предвзятого намерения <…>. По Скрябину искусство это религия [35].

Этот образ, живо представленный в профессиональной музыкальной прессе 3, был перенят московскими общественно-политическими газетами. Однако если на страницах музыкальных изданий авторы подробно анализировали мистические и религиозные аспекты творчества Скрябина, то в текстах газет лишь упоминались слова «мистический», «магический», «потусторонний», и дальнейшего развития эта тема не получала. Авторы провинциальных изданий практически полностью обошли стороной вопрос о мистической составляющей творчества Скрябина. Причина заключалась в их малой осведомленности, а также в том, что она не способствовала привлечению потенциальных посетителей концертов.

Илл. 1. Афиша вечера Ю. К. Балтрушайтиса и А. Н. Скрябина, 11 апреля 1915 года, Москва

Fig. 1. Poster of the evening of J. K. Baltrushaitis and A. N. Scriabin, April 11, 1915, Moscow

Илл. предоставлена Натальей Дундуковой

Примечательно, насколько безудержно при жизни Скрябина Сабанеев настаивал на философско-эстетической основе его творчества, заключающейся в восприятии искусства как мистической преобразующей силы и опирающейся на работы Канта, Фихте, Шеллинга, Ницше, Вагнера и Соловьёва, настолько в дальнейшем критик отрицал ее. Благодаря обширному корпусу публикаций Сабанеева можно проследить за своеобразной эволюцией во взглядах музыкального мыслителя с предреволюционных до эмигрантских лет (1908–1928).

Неоднозначность фигуры Скрябина, но вместе с тем возрастающая популярность композитора привели к необходимости определить его место в современной музыке. Постепенно начинает складываться образ Скрябина как самобытного композитора:

Самобытную музыку, т. е. музыку, дающую не отзвуки имевшегося, слышанного и пережитого, а приносящую подлинно новые песни, сейчас творят только два художника. И один из них, наиболее сильный и дерзновенный, наш русский композитор — А. Н. Скрябин [16];

«Поэма экстаза» <…> говорит, несомненно, о большом и самобытном таланте <…> [14];

Это направление «скрябинизм» — определилось вполне, но про него нельзя сказать, чтобы оно сделало «школу» [40].

Постоянные упоминания рецензентов о влияниях других композиторов на творчество Скрябина, вероятно, не остались не замеченными им. В своих интервью композитор стремился продемонстрировать свой индивидуализм и независимость, подчеркнуть разрыв с творчеством кумира юности — Шопеном 4. Как нам кажется, это сыграло существенную роль в формировании представления о Скрябине как о самобытном музыканте, не относившем себя ни к одной композиторской школе.

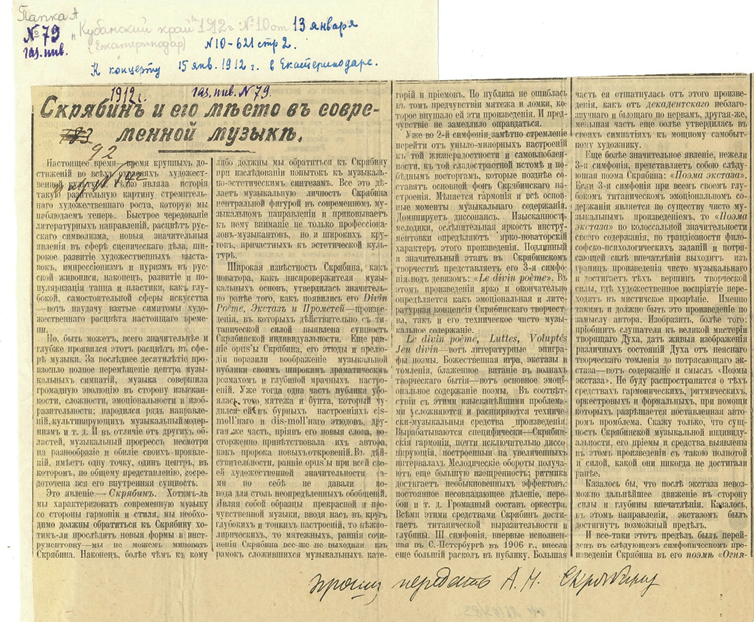

В процессе осознания провинциальной публикой места Скрябина в современной музыке большое значение приобрела, например, просветительская деятельность А. Н. Дроздова в Екатеринодаре (ныне — Краснодар). Первый раз композитор выступал там в январе 1911 года, однако тогда его концерты не сильно заинтересовали местную публику. Как замечал автор рецензии, половина зала была пустой [45]. Ровно через год Скрябин снова приехал в Екатеринодар. А за это время сюда переехали пианист, композитор и критик А. Н. Дроздов и композитор М. Ф. Гнесин, которые своей деятельностью серьезно способствовали обогащению музыкально-культурной жизни города. На этот раз, чтобы подготовить местную публику к концерту своего друга, Дроздов устроил концерт-лекцию, посвященную его творчеству. Текст доклада «Скрябин и его место в современной музыке» был в дальнейшем опубликован в газете «Кубанский край» [7] в целях ознакомления с ним не присутствовавших на мероприятии читателей. Дроздов подробно остановился на разных аспектах творчества композитора, говорил о влиянии на раннего Скрябина творчества Шопена, Вагнера и Листа. Вопреки всеобщему мнению он считал, что слава новатора пришла к Скрябину задолго до появления его знаменитых оркестровых произведений и что уже ранние фортепианные опусы «поразили воображение музыкальной публики своим широким драматическим размахом» [7]. Также критик уделил внимание ряду крупных сочинений Скрябина: Второй симфонии, в которой доминирующий диссонанс и «изысканность мелодики» [7] передают скрябинскую индивидуальность; Третьей симфонии («Божественная поэма»), в которой Дроздов видел грандиозное музыкальное полотно с чередой философских «заданий» для слушателя, и «Прометею», где Скрябин, по его мнению, достиг ранее немыслимых горизонтов музыки.

За этими произведениями последуют другие. Художник — в расцвете таланта. Он продолжает творить. Что сулит нам его творчество в будущем? <…> Мы вправе ожидать, что те легендарные мистерии, о которых гласит неясная молва, смогут явить миру то величественное слитие всех искусств и искусства с жизнью, о котором грезили великие художники всех времен [7].

Творчество Скрябина представляется Дроздовым как вершина новаторства в музыкальном искусстве, границы которого композитор сможет преодолеть, осуществив таким образом то, о чем другие великие художники могли только мечтать. Примечательно, что в своем докладе критик упоминает о «мощном самобытном таланте» Скрябина, но при этом не анализирует его творчество с точки зрения продолжения национальной музыкальной традиции — Дроздова больше привлекает мировая значимость творчества Скрябина (см. илл. 2).

Илл. 2. Публикация доклада А. Дроздова «Скрябин и его место в современной музыке» в газете « Кубанский край» [7]

Fig. 2. Publication of A. Drozdov’s report “Scriabin and his place in modern music” in the newspaper “Kuban region” [7]

Илл. предоставлена Натальей Дундуковой

Рассмотрев основные образы Скрябина (новатор, жертва моды, элитарный/самобытный композитор и безумец), сформировавшиеся на страницах периодических изданий, мы видим, как менялось представление о композиторе по мере знакомства русской публики с его произведениями. На протяжении всего этого времени рецензенты пытались понять творчество Скрябина и определить его место в современном музыкальном мире и национальной музыкальной традиции. Уже после первых исполнений симфонических произведений Скрябина в Москве за ним закрепляется репутация новатора, сложного и элитарного композитора, понятного немногим. Оригинальность его творчества привела к ряду споров и представлению о Скрябине то ли как о гении, то ли как о безумце. В то же время мессианская составляющая образа композитора, активно продуцируемая им самим и поддерживаемая в статьях Сабанеева, была воспринята только его ближайшим кругом. Большинство критиков или игнорировали, или выражали отказ признавать мессианское предназначение Скрябина.

Именно такие представления о Скрябине сформировались к 1915 году, когда стало известно о его смерти. И если при жизни Скрябин был признанным композитором, новаторское творчество которого принималось, но далеко не всеми, то после его кончины начала подниматься волна «скрябиномании» [32].

***

Большинство крупных периодических изданий Москвы и Петербурга напечатали сообщения о смерти композитора и некрологи. Практически во всех остальных городах, где гастролировал Скрябин, газеты также отозвались на эту трагическую новость. В первых откликах описывались причина смерти Скрябина, стадии лечения композитора; некоторые издания освещали подробности траурных церемоний. Чуть позже авторы публикаций начинают предпринимать первые попытки осмысления творческого наследия Скрябина.

Особую ценность для анализа посмертного образа композитора представляют рецензии, опубликованные после концертов скрябинского цикла 5, и отчеты собраний общества имени Александра Николаевича Скрябина.

Мотив всеобщего признания Скрябина как гения начинает звучать уже в некрологах: «Смерть принесла Скрябину всеобщее признание его гениальности» [5, 3]; «<…> в конце концов гений Скрябина растопил лед непонимания и отчужденности <…>» [5, 4]. Еще большее количество текстов, в которых окончательное признание получает его творчество, публикуется во время московского скрябинского цикла. Эти вечера, с одной стороны, способствовали привлечению внимания широкой публики к произведениям композитора, а с другой стороны, продемонстрировали переоценку творчества Скрябина критиками, не принимавшими при жизни композитора его новаторские идеи:

<…> в целом цикл явился крупным событием <…> привлекшим к творчеству Скрябина новые круги публики <…> [20];

<…> или потому что преждевременная кончина композитора внесла умиротворение в лагерь не приемлющих его последних музыкальных «открытий», — но только на этот раз отношение слушателей к его произведениям, в том числе и наименее приемлемым, было гораздо сосредоточеннее и объективнее [49];

<…> но уже за истекший год творчество Скрябина стало близким и дорогим для многих, кто раньше не успел или не смог войти в этот мир [53].

Даже наиболее скептически настроенные к композитору издания постепенно начинают ценить его творчество. Мы видим, что стремительное всеобщее признание пришло к Скрябину не в результате понимания и принятия его сложных экспериментальных идей, а вследствие внезапной смерти, породившей явление «скрябиномании», стихийность которой усмирила противников музыканта.

Уже в первых сообщениях о кончине композитора в прессе ярко формируется образ Скрябина-страдальца:

Пытаясь локализировать гнилостной процесс, врачи провели А. Н. Скрябину несколько операций. Но сердце его не выдержало [11];

Смерть злая, беспощадная!.. Мало тебе жертв кошмарной войны! Ненасытная, ты захотела отнять у многострадальной России одного из ее великих

гениев! [5, 3].

Этот образ складывался благодаря некрологам, в которых описывались стадии лечения Скрябина. Кроме того, интересно, как образ страдальца реализуется в сюжете самопожертвования:

Скрябин узрел много такого, чего не дано знать человеку <…> он дерзновенно хотел ввести людей в само царство богов и потому должен был умереть! [5, 4];

Проникла душа моя — в преддверие открытия. Здесь приобщилась она страшной тайны Великой Мистерии: здесь Агнец Пламенный дух гневного величия земли, за спасение тоскующего в жертву приносился [28];

Вера его в свою обреченность была велика <…> найдись другой, способный дать то, чего не смог бы дать он сам, Скрябин не колебался бы не быть и уступил другому дорогу [53];

Мистические предвидения Скрябина, его глубокая вера в свою «обреченность», в свой мессианизм могли возбудить и возбуждали его к творчеству <…> [31].

Почитатели творчества композитора в связи с такой нелепой и внезапной его смертью могли принять ее только в мистическом контексте, не веря в то, что она была случайна.

Великое мистическое предназначение Скрябина ярко представлено в другом образе:

Ведь это ему подвластны были миры, ведь это он уносил нас прочь от земли, раскрывая светлые дали <…> ведь это он должен свершить, еще не воплотившееся пред его духовным оком, но чаемое им, как имеющее свершиться <…> [53];

Скрябин <…> величайший из избранников духа, появление которых знаменует собой поворот в истории человечества <…> [10];

Художник-теург, каким был Скрябин, не только был одержим религиозной идеей, но уже был на пути к овладению ей [18].

Посмертно сконструированный образ пророка явился результатом трансформации прижизненно созданных образов мистика и новатора: своим творчеством Скрябин хотел преобразить мир, выйти за границы существующего, ведя за собой своих последователей:

<…> Скрябина как первого русского музыканта — мыслителя, приблизившего искусство к религии и открывшего с этой целью новые пути [54];

Он вел нас за собою — быстрее, чем мы ожидали, неожиданнее, чем можно мечтать. Мы последовали за ним — не все, не всюду решительно, ослабевая подчас, недоумевая, подчас протестуя <…> а он шел — неуклонно и повелительно, и его шествие было все более и более победоносным [1].

Стоит отметить, что образ Мессии, демиурга во многом Скрябин конструировал сам в последние годы жизни (1910–1915, см. подробнее [26, 149–151]). После его смерти поддержанию мессианского мифа поспособствовала работа Сабанеева «Скрябин» (1916 [39]). Однако если в 1915 году образ композитора как Мессии находил поддержку со стороны адептов Скрябина на страницах периодических изданий, то после выхода биографической книги Сабанеева он встретил осуждение со стороны музыкальных критиков. Б. Яновский писал: «Он был и умер только музыкантом, а не тем сверх-художником, всеобъемлющим чародеем <…>» [55]. Так, современники композитора признавали гениальность его творчества, но уже не поддерживали его мистический образ, который складывается в печати. Примечательно, что два других далее рассматриваемых нами образа — национального композитора и композитора-революционера — отчасти вырастают именно из первого посмертно созданного представления о Скрябине как о композиторе-Мессии.

После всеобщего признания Скрябина современникам необходимо было встроить его в русскую культурную традицию. Единичные попытки рассмотрения его творчества в национальном контексте в связи с образом самобытного композитора после смерти Скрябина трансформировались в миф о русском гении, русском пророке:

Мечтая о преображении мира <…> Скрябиным — и здесь типично-национальная, русская черта, сближавшая его со всеми русскими пророками [17];

Я назову в литературе имена Гоголя, Толстого, которые были одержимы такими же стремлениями, такой же непостижимой иррациональной потребностью принести в жертву своей центральной идее свое искусство [31].

Осознавая самобытность скрябинской музыки и трудность вписать ее в отечественную композиторскую школу, критики связывают новаторские идеи Скрябина с замыслами русских литературных первооткрывателей, тем самым все же встраивая его в национальную традицию. Как отмечает А. Зорин, литераторы и критики были главными фигурами, конструирующими понятия самобытности, народного духа и национального характера. Примером может служить полемика о судьбе России, вызванная публикацией «Мертвых душ» Н. В. Гоголя [8]. Поэтому не удивительно, что в стремлении найти национальные основания в творчестве Скрябина критики сопоставляли его с литераторами, которые также видели цель своего искусства в преображении мира; именно благодаря им эта черта закрепилась в отечественном мировоззрении как типично русская.

Особо отметим некролог Игоря Глебова:

Скрябин сильнее всех после Пушкина своими произведениями заставил нас, русских, поверить <…> что дух человеческий в своей творческой деятельности, независимый ни от каких потребностей, обусловленный только тлеющим в душе человеческой огнем <…>. После мучительных самобичеваний Гоголя, после борьбы с искусством (вернее, с самим собою, со своими художественными потребностями) Толстого, после односторонней писаревщины, после передвижничества, после запутавшегося в противоречии между истинной сущностью своего искусства и узостью народнической идеологии Мусоргского, после всевозможных попыток, связанных русскими мыслителями оправдать искусство или отказаться от него <…> в недавнее сравнительно время и русская литература, и живопись, и музыка устремились к свободе творчества. И Скрябин своей музыкой <…> с полным сознанием своих прав утвердил желанную свободу творческого духа [2].

В этом фрагменте мы видим, как И. Глебов, чтобы закрепить за Скрябиным статус национального художника, проводит яркую аналогию с признанным национальным гением — Пушкиным. По мнению критика, первым русским художником, воплотившим в своем творчестве истинный свободный дух искусства, был поэт. После Пушкина в русской культуре начинается период всевозможных поисков смысла искусства в литературе, живописи, музыке. Однако только Скрябину удалось в новаторской музыке снова вернуть свободу творчества в искусство.

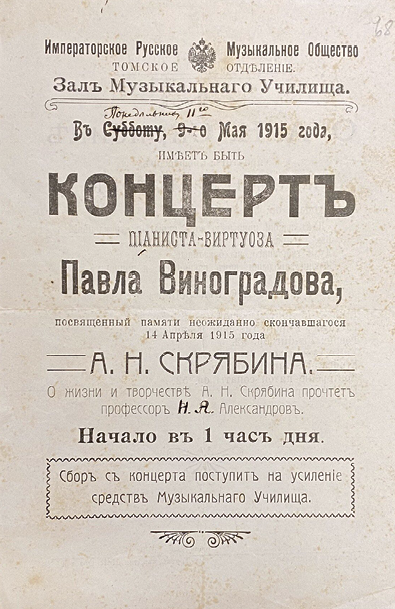

Илл. 3. Афиша концерта памяти А. Н. Скрябина, 11 мая 1915 года, Томск

Fig. 3. Poster for the concert in memory of A. N. Scriabin, May 11, 1915, Tomsk

Илл. предоставлена Натальей Дундуковой

Созданием образа Скрябина как национального композитора активно занимался Вяч. Иванов, читая доклады на собраниях Общества имени Александра Николаевича Скрябина, которые в дальнейшем частично цитировались на страницах периодических изданий:

Вяч. Иванов полагает, что национальность в музыке, как и в искусстве вообще, есть проявление <...> глубинных свойств народной души. Только в этом смысле он и называет Скрябина «национальным композитором» [19];

Скрябин — гений, ибо в его творчестве впервые музыкально выражен смысл умозаключения его эпохи <…> [9].

Показательно, что с 1916 года происходит очередная трансформация образа: критики не только «встраивают» Скрябина в национальный контекст, но и начинают видеть в нем народного композитора, что противоречит образу Скрябина как элитарного композитора, созданного еще при его жизни:

Он всегда чувствовал потребность творить для всех и жить со всеми <…>; <…> герой народной славы <…> [17];

В Женеве у А. Н. Скрябина был кружок из простонародья, которому он проповедовал свои идеи о новых путях в религии, искусстве и жизни <…> [44].

Любопытно, что на страницах специализированных музыкальных журналов как почти не конструировался прижизненный образ самобытного композитора, так и не формировался посмертный образ национального композитора.

Дальнейшая трансформация образов народного композитора, композитора-новатора, музыкального бунтаря приводит к конструированию образа композитора-революционера:

Скрябин весь сотканный из борьбы, из трагического мятежного порыва <…> [30];

Если бы судьба не дала ему в руки могущественное оружие, искусство, он был бы пророком, революционером [17];

На этих эволюционных путях он готов был принять и социализм <…>. Одно время Скрябин даже увлекался социализмом, соприкасаясь с Г. В. Плехановым и сблизился с ним; А. Н. Скрябин был великим пророком и художником Революции <…> [6].

На страницах периодических изданий можно проследить, что представление о композиторе как новаторе, мятежнике, бунтаре на волне нарастающих революционных настроений привело в 1917 году к формированию образа Скрябина-революционера и даже социалиста. Заметим: и в прижизненных отзывах о Скрябине при создании образа композитора-бунтаря часто критиками проводилась параллель с Бетховеном, и в первые советские годы именно с Бетховеном 6 Скрябин разделял славу композитора-революционера [33, 35–44].

Созданные прессой прижизненные образы Скрябина — безумец, гений, мистик, самобытный/элитарный композитор, бунтарь — были порождены необходимостью осознания критиками его новаторских музыкальных идей. Посмертные (до 1917 года) представления о Скрябине — Мессия, национальный композитор, революционер — стали ответом на те вызовы, которые бросало современное общество, выбирая из множества образов наиболее актуальные. Так, первый образ — Мессии, страдальца, пророка — был необходим для принятия внезапной и нелепой смерти Скрябина и представления ее как предзнаменования грядущего конца света. Второй образ как национального композитора — для поднятия национального духа в период продолжавшейся Первой мировой войны и для подтверждения, что корни гениальности этого всеми признанного художника заложены в его национальности. И третий — революционный — вызван потребностью героизации композитора в предреволюционное время, которая затем вновь актуализируется в 1920-е годы [32].

Список источников

- Богословский Е. В. Памяти того, кем мы были живы // Музыка. 1915. 26 апреля. № 220. С. 282.

- Глебов И. Великая жертва // Музыка. 1915. 26 апреля. № 220. С. 272.

- Губанова З. На концерте Скрябина // Саратовский листок. 1911. 1 декабря. № 265. С. 3.

- Гунст Е. О. Исторические параллели (К вопросу о восприятии творчества А. Н. Скрябина) // Маски. 1913–1914. № 4. С. 1–9.

- Гунст Е. О. Памяти А. Н. Скрябина // Рампа и жизнь. 1915. 19 апреля. № 16. С. 3–4.

- Держановский В. В. // Утро России. 1917. 14 апреля. № 94. С. 4.

- Дроздов А. Н. Скрябин и его место в современной музыке // Кубанский край. 1912. 13 января. № 621-10. С. 2.

- Зорин А. Л. «Особый путь России» — идея трансформационного прорыва в русской культуре // «Особый путь»: от идеологии к методу / сост. Т. Атнашев, М. Велижев, А. Зорин. М. : НЛО, 2018. С. 36–51.

- Иванов В. И. Из доклада Вяч. Иванова // Последние новости. 1916. 20 апреля. № 3740. С. 4.

- Иванов В. И. Из доклада Вяч. Иванова // Русские ведомости. 1916. 14 февраля. № 36. С. 6.

- К кончине А. Н. Скрябина // Последние новости. 1915. 17 апреля. № 9680. C. 4.

- Кнорозовский И. М. Музыкальные заметки // Театр и искусство. 1910. 28 ноября. № 48. С. 920.

- Концерт А. Н. Скрябина // Донское утро. 1912. 10 января. № 7. С. 3.

- Концерт А. Н. Скрябина // Московские ведомости. 1910. 22 октября. № 243. С. 4.

- Концерт А. Н. Скрябина // Последние новости. 1913. 24 ноября. № 2227. С. 3.

- Концерт А. Н. Скрябина // Утро России. 1912. 23 февраля. № 44. С. 6.

- Конюс Г. Э. // Утро России. 1916. 14 апреля. № 104. С. 5.

- Конюс Г. Э. // Утро России. 1916. 14 февраля. № 45. С. 7.

- Конюс Г. Э. // Утро России. 1916. 15 апреля. № 105. С. 5.

- Конюс Г. Э. А. Н. Скрябин // Утро России. 1915. 20 октября. № 281. С. 5.

- Конюс Г. Э. О «Прометее» Скрябина // Утро России. 1911. 4 марта. № 51. С. 4.

- Конюс Г. Э. Скрябинский вечер // Утро России. 1910. 11 февраля. № 103–70. С. 6.

- Коптяев А. П. Музыкальная заметка // Биржевые ведомости. 1911. 10 марта. № 12215. С. 4.

- Кочетов Н. Р. А. Н. Скрябин // Северо-Западный голос. 1913. 17 ноября. № 2572. С. 3.

- Летопись жизни и творчества А. Н. Скрябина / сост. М. П. Пряшникова, О. М. Томпакова. М. : Музыка, 1985. 295 с.

- Лобанова М. Н. Теософ — теург — мистик — маг: Александр Скрябин и его время. СПб. : Петроглиф. 2012. 368 с.

- Новое время. 1911. 10 марта. № 12670. С. 5.

- Полуянов П. И. Агнец // Музыка. 1915. 26 апреля. № 220. С. 271.

- Полуянов П. И. Некоторые мотивы творчества А. Скрябина // Музыка. 1915. 14 марта. № 214. С. 170.

- Последние новости. 1915. 5 декабря. № 3473. С. 3.

- Приазовский край. 1916. 28 июня. № 198. С. 3.

- Раку М. Г. Идеологическая рецепция музыкальной классики в раннесоветской и сталинской культуре. Дисс. … доктора искусствознания. М. : Государственный институт искусствознания, 2015. 510 с.

- Раку М. Г. Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи. М. : НЛО, 2014. 720 с.

- Раннее утро. 1911. 3 марта. № 51. С. 4.

- Сабанеев Л. Л. О цветном звукосозерцании // Голос Москвы. 1911. 2 марта. № 49. С. 4.

- Сабанеев Л. Л. «Прометей» Скрябина // Голос Москвы. 1911. 4 марта. № 51. С. 4.

- Сабанеев Л. Л. Концерт Скрябина // Голос Москвы. 1910. 24 сентября. № 219. С. 5.

- Сабанеев Л. Л. Лист и Скрябин // Музыка. 1911. 8 октября. № 45. С. 963.

- Сабанеев Л. Л. Скрябин. М. : Скорпион, 1916. 264 с.

- Сабанеев Л. Л. Современные течения в музыкальном искусстве // Музыка. 1910. 22 декабря. № 4–5. С. 85.

- Сабанеев Л. Л. Экстренный концерт С. Кусевицкого // Голос Москвы. 1910. 11 февраля. № 33. С. 4.

- Скрябин о своих новых исканиях // Вечерняя газета. 1915. 21 февраля. № 625. С. 3.

- Скрябин о Шопене // Утро России. 1910. 10 февраля. № 102-69. С. 5.

- Скрябина В. И. Из воспоминаний В. И. Скрябиной // Утро России. 1917. 14 апреля. № 94. С. 4.

- Стрильно Б. Концерт А. Н. Скрябина // Кубанский край. 1911. 12 января. № 330-8. С. 3.

- У А. Н. Скрябина // Южная мысль. 1911. 8 октября. № 31. С. 5.

- У Скрябина // Одесские новости. 1911. 8 октября. № 8539. С. 3.

- Черешкин Г. Я. Вечер новой музыки // Московские ведомости. 1911. 4 марта. № 51. С. 4.

- Черешкин Г. Я. Концерт в память А. Н. Скрябина // Московские ведомости. 1915. 23 октября. № 244. С. 4.

- Энгель Ю. Д. Второй концерт Скрябина // Русские ведомости. 1913. 1 ноября. № 252. С. 5.

- Энгель Ю. Д. Концерт А. Н. Скрябина // Русские ведомости. 1913. 19 февраля. № 41. С. 5.

- Энгель Ю. Д. Концерт Скрябина // Русские ведомости. 1912. 25 января. № 20. С. 4.

- Энгель Ю. Д. Памяти Скрябина // Русские ведомости. 1916. 14 апреля. № 85. С. 4.

- Южный край. 1916. 14 апреля. № 13312. С. 6.

- Яновский Б. К. Новая книга о Скрябине // Рампа и жизнь. 1916. 24 июня. № 30. С. 4.

- Lombroso С. Genio e follia: prelezione ai corsi di antropologia e clinica psichiatrica presso la R. Universita’ di Pavia. Milano : Tipografia e Libreria di Giuseppe Chiusi, 1864. 46 р.

Комментировать