О глубинном смысле симфоний Михаила Носырева

О глубинном смысле симфоний Михаила Носырева

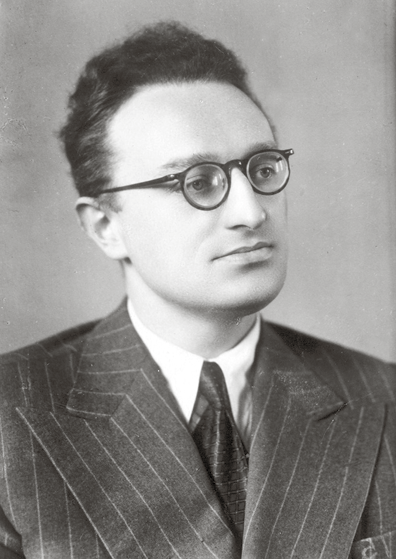

Всегда приветливый, доброжелательный, склонный к мягкому юмору и по-своему счастливый человек — таким запечатлелся в памяти знавших его людей воронежский композитор и дирижер Михаил Иосифович Носырев (1924–1981).

Композитор — профессия респектабельная, но редко приносящая полное удовлетворение. Даже после знаменитой постановки балета «Спартак» в Большом театре Арам Ильич Хачатурян (не без некоторого кокетства) ворчал, что недоволен купюрами и деталями дирижерско-режиссерской трактовки 1. У Михаила Носырева, чей балет «Песнь торжествующей любви» по одноименной повести Ивана Тургенева с огромным успехом шел в Воронежском государственном театре оперы и балета примерно в те же годы, поводов для неудовольствия не было. Автор сам участвовал в построении сценической редакции и лично руководил оркестром.

В оркестре маэстро знал толк благодаря огромному собственному опыту и тонкому слуху скрипача. Дирижерской деятельностью он был увлечен, многие партитуры озвучивал наизусть. При большой репетиционной и сценической загрузке сочинять ему удавалось только в редкие выходные дни, в гастрольных поездках театра и в короткий дачный августовский месяц. Тогда он погружался в творчество самозабвенно и с ощущением счастья — подобно Густаву Малеру, которому судьба уготовала такую же участь — оперного дирижера зимой и пламенеющего великими замыслами композитора летом. Только если музыка Малера поначалу воспринималась слушателями и знатоками с недоверием, то премьеры симфоний и инструментальных концертов Носырева всегда проходили с успехом.

Илл. 1. Михаил Носырев (Сыктывкар, 1955)

Fig. 1. Mikhail Nosyrev (Syktyvkar, 1955)

Фото из архива семьи М. И. Носырева

В 1960–1970-е годы Воронежская композиторская организация переживала период творческого взлета — под прямым влиянием эпохи «оттепели». Слушатели постоянно могли слышать новые сочинения местных авторов в филармонических концертах, в театре ставились их оперы и балеты.

Мнение Михаила Иосифовича было ценным и значимым. Дипломированные воронежские композиторы, получившие образование в классах Дмитрия Кабалевского, Сергея Баласаняна, Альберта Лемана, прислушивались к советам Носырева и отнюдь не только потому, что он был несколько старше своих коллег. Несмотря на то что профессиональную подготовку Михаила Носырева составлял только класс скрипки в Музыкальной школе-десятилетке для особо одаренных детей при Ленинградской консерватории, у него был тридцатилетний стаж интенсивной концертной и творческой работы, сопровождавшейся непрерывным процессом самообразования.

Выпускник Московской консерватории Владимир Беляев впоследствии вспоминал:

Обстановка в Союзе композиторов была творческая. Новые сочинения прослушивались, высказывались дельные замечания, звучала и критика. Но я за советами обычно обращался к Михаилу Иосифовичу. <…>

Я считал себя хорошим оркестровщиком, пройдя школу таких выдающихся педагогов, как Н. Раков, Ю. Фортунатов и М. Чулаки. Но однажды Михаил Иосифович преподнес мне незабываемый урок, который стоил целого консерваторского учебного курса.

В то время я оркестровал свой вокальный цикл «Девичьи страдания», где были такие слова:

Я по садику гуляла,

Птичка села мне на грудь.

Птичка села и сказала:

«Про миленочка забудь».

В народных «страданиях» — это смех сквозь слезы. Мне же хотелось создать тонкую психологическую картину — драму осознания измены возлюбленного. Героиня цикла как бы во сне, в воображаемом саду от перелетной птички слышит эти страшные для себя слова.

Любой школьник знает, как изобразить с помощью оркестра птичку: для этого пригодны флейта, кларнет, гобой или свирель. Но такая птичка выглядела бы реальной, и нужное состояние ирреальности сразу же исчезло. Промучавшись пару недель над этой неразрешимой задачей, я пришел к Михаилу Иосифовичу за советом. Глаза у Носырева загорелись, он задумался на минуту и выдал мне вариант, который я никак не мог отыскать, — роль птички должна была исполнить солирующая виолончель.

Обычно звук виолончели ассоциируется с мягким бархатистым баритональным человеческим голосом — а тут птичка! Но весь секрет заключался в приеме игры — глиссандо флажолетами. Это редкий исполнительский прием встречался лишь в литературе для виолончели соло, а в оркестровых сочинениях, пожалуй, ни разу. Парадоксальную красоту этого решения я сумел оценить лишь во время репетиций — «птичка» получилась что надо.

На премьере пела солистка Большого театра Нина Глазырина, дирижировал молодой Владимир Вербицкий, фрагмент с «птичкой», возникающий на вибрирующем фоне четырех кларнетов в низком регистре, производил потрясающее впечатление... [1].

Композиторская судьба Михаила Носырева складывалась удачно. В Воронеже он создал четыре симфонии, три инструментальных концерта, три струнных квартета, балеты, много камерной и вокально-хоровой музыки. Власть относилась к нему благосклонно. Почти все его партитуры исполнялись, слушателями принимались тепло, сопровождались неизменными похвалами критиков.

Илл. 2. Воронежская композиторская организация на встрече с Александрой Пахмутовой в 1980 году.

Сидят (слева направо): Владимир Беляев, Сергей Волков, Михаил Зайчиков, Александра Пахмутова,

Юрий Воронцов, Михаил Носырев. Стоят: Владимир Бржезовский, Виктор Горянин,

Лев Чернышев, Геннадий Ставонин, Владислав Девуцкий

Fig. 2. Voronezh Composers’ Organization at a meeting with Alexandra Pakhmutova (1980).

Sitting (from left to right): Vladimir Belyaev, Sergey Volkov, Mikhail Zaichikov, Alexandra Pakhmutova, Yuri Vorontsov,

Mikhail Nosyrev. Standing: Vladimir Brzezovsky, Viktor Goryanin, Lev Chernyshev, Gennady Stavonin, Vladislav Devutsky

Фото из архива семьи М. И. Носырева

Музыка Носырева наполнена живыми красками, энергичными ритмами, узнаваемыми жизненными реалиями. Так, в Первой симфонии (1965) несколько очень красивых диатонических эпизодов воплощают национальный русский характер. Мелодии вальса рождают в памяти живописные сцены городской жизни, когда в парках играли духовые оркестры и кружились пары.

Явные комедийные черты прорисованы во Второй симфонии (1977). Например, в ее третьей части изображается репетиция самодеятельного духового оркестра, в процессе которой дирижер вынужден раздраженно стучать палочкой о пульт. Симфония и задумана необычно — возможно, ей не существует аналогов. Первая часть исполняется только струнными инструментами, вторая — только деревянными духовыми, третья — медными, и лишь финал, наконец, звучит у всего оркестра.

В Третьей (1978) и Четвертой (1980) симфониях Носырев использовал современные техники композиции — додекафонию и алеаторику. В Виолончельном концерте (1973) и в той же Четвертой симфонии возникают драматические конфликты и трагические развязки: «Усиливается философская и интеллектуальная содержательность идейно-художественных замыслов, более масштабными оказываются структурно-композиционные решения, расширяется оркестровая палитра» [4, 127] 2.

Слушатели ощущали значительность этих партитур, но не представляли истинный содержательный подтекст композиторских замыслов. Носырев никогда не говорил о своей жизни и не пытался как-то направить слушательское восприятие своей музыки в желаемое русло. Его сочинения рождались и долго оставались музыкальными иероглифами, не поддающимися расшифровке.

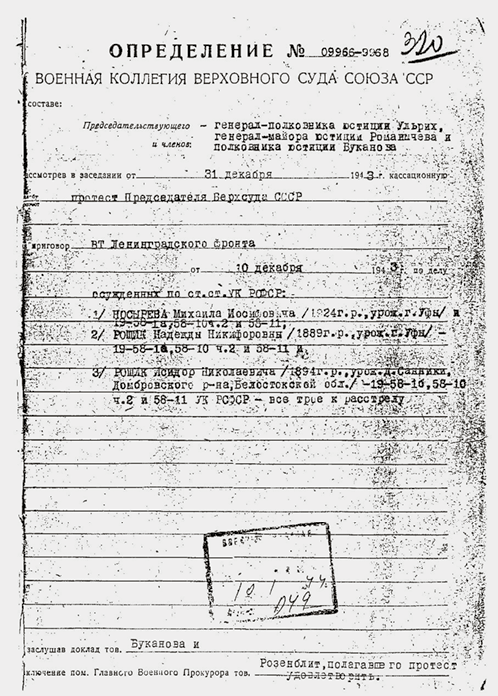

Уже после безвременной смерти композитора стали доступны архивные дела и открылись иные грани «счастливой» жизни Носырева.

Илл. 3. Последняя страница дневника Михаила Носырева

Fig. 3. The last page of the Mikhail Nosyrev’s diary

Фото из архива семьи М. И. Носырева

После окончания школы-десятилетки Михаила без экзаменов зачислили в Ленинградскую консерваторию, но это был май 1941 года! «И вот, вступая на путь жизни, — пишет он в дневнике, — путь трудный, где на каждом шагу столько соблазнов, путь, на котором рассеяно столько похоти, зла, зависти, я должен буду постоянно помнить, что моя задача не уйти, не своротиться с пути Истины, а вечно и неустанно стремиться к Нему, вечно и неустанно повышать и пополнять свои знания, свое образование и не жалеть сил и способностей для дела, которому посвящаю жизнь свою и которое стало для меня святыней...» 3. Семнадцатилетний мальчик, как и все в блокадном городе, голодал, рыл окопы, тушил зажигательные бомбы. Но кроме того играл в оставшихся в Ленинграде ансамблях и оркестрах, фронтовых бригадах.

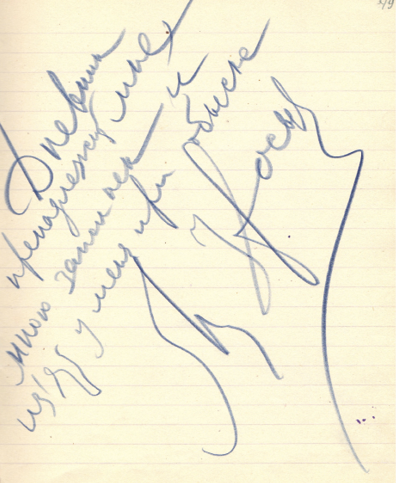

В конце 1943 года солист оркестра Ленинградского радиокомитета и дирижер-стажер Ленинградского театра музыкальной комедии Михаил Носырев был арестован по доносу органами НКВД.

Основным доказательством вины стал дневник, наполненный искренними размышлениями яркой, нестандартной личности: «Формирование взглядов моих происходило под непосредственным влиянием окружающей меня действительности и уводило в мир недействительный, который я сам пытался создать вокруг себя и в котором я искал убежища и отдыха...

Стремясь уйти от действительности, с которой я, конечно, ужиться и смириться никак не мог, я отстал от эпохи предшествующей и не пристал к эпохе настоящей. Да оно так и должно было получиться, ибо со старой эпохой пришлось порвать в силу социально-бытовых сложившихся условий, а с новой эпохой России, эпохой дикого рабства, угнетения бесчеловечного, эпохой страшного морального упадка народа, особенно молодежи, у меня ничего общего быть не может» 4.

Трудно представить, что пережил юноша после вынесения приговора (см. илл. 4). Почти месяц Михаил провел в камере смертников в ожидании расстрела. Однако случилось неожиданное — высшую меру заменили десятилетним заключением. Это страшное событие дало импульс становлению большой и неповторимой по творческому воплощению темы его музыки: Художник и Власть, Искусство и Зло.

Илл. 4. Определение суда

Fig. 4. Court ruling

Фото из архива семьи М. И. Носырева

Отбывать наказание предстояло в суровых северных условиях. Воркута, однако, была связана для Носырева и с радостными чувствами. Одно из них — он остался жив! Второе — он попал в чудом открывшийся Музыкально-драматический театр Управления Воркутстроя МВД СССР. Под руководством Бориса Аркадьевича Мордвинова там ставились оперы, оперетты, готовились многочисленные концерты. В долагерном прошлом главный режиссер Большого театра, Мордвинов собрал вокруг себя замечательных музыкантов и актеров, тем самым сохранив им жизнь 5.

Возможность заниматься музыкой, да еще столь полноценно — играть в оркестре, сочинять номера к постановкам, воплощать свои творческие замыслы, — была для Носырева подлинным счастьем. Здесь как раз и пригодились тонкий скрипичный слух и цепкая память. Он легко подбирал аккомпанементы к мелодиям, по памяти восстанавливал сцены из популярных оперетт и инструментовал их для небольшого оркестра, в котором сам и играл. Это была настоящая школа на пути к большому искусству.

«Можем ли мы сейчас, три четверти века спустя, разобраться, что же это все-таки было? Что чувствовали артисты, работая с такой самоотдачей, откуда черпали вдохновение и душевные силы? Что ощущает человек, оторванный, возможно, навсегда, от родных и близких, маленьких детей, помещенный в тяжелейшие условия унижения, физических и духовных испытаний? < ... > Мы рассуждаем о том, что в театре было тепло, светло и каковы были человеческие отношения. Да что мы понимаем в этом тепле, не работавшие на жутком морозе и ветру, голодными, больными, не приходившие в сырой барак с крысами и уголовниками...» [5, 200].

Отсидев в лагере полный срок и находясь в ссылке, Михаил Носырев оказался в гуще концертного движения северных регионов страны. В 1958 году он был приглашен в Воронежский театр музыкальной комедии, ныне Театр оперы и балета. Ответственность за это опасное решение взял на себя директор театра Владимир Иванович Куксенко.

Так коренной петербуржец Михаил Носырев стал одним из самых уважаемых музыкантов Воронежа. Он сразу включился в премьерные постановки опер, балетов, оперетт. Его репертуар был обширен и разнообразен: от шедевров Гуно, Россини, Верди, Чайковского, Глазунова до театральных произведений Прокофьева, Щедрина, Амирова, Лазарева. По свидетельству Юрия Андросова, дирижерскому почерку Носырева «присуща чрезвычайно привлекательная черта — стремление к пластической выразительности музыки... Не раз, играя в оркестре под управлением Михаила Иосифовича, я поражался его дирижерской интуиции, умению слиться с исполнителем, способностью точного попадания в „па“ солиста, кульминационные точки хореографического решения» 6.

Илл. 5. Михаил Носырев за пультом оркестра Воронежского государственного театра оперы и балета (1975)

Fig. 5. Mikhail Nosyrev at the conductor's desk of Voronezh State Opera and Ballet Theatre Orchestra (1975)

Фото: wikipedia.org

Начало творческой деятельности Михаила Носырева в Воронеже ознаменовалось созданием крупных сочинений. Но попытка вступить в Союз композиторов провалилась по причине лагерного прошлого. Отчаявшись, Носырев написал Шостаковичу, который в то время возглавлял Российскую композиторскую организацию, и чуть позже выслал ему ноты и магнитофонные записи нескольких своих произведений.

Благодаря профессиональному заступничеству великого музыканта (см. илл. 6) в 1967 году Носырев стал членом Союза композиторов СССР. Чувство благодарности Шостаковичу, преклонение перед его гением он пронес до конца жизни. В архиве семьи Носыревых сохранились письма и телеграммы Дмитрия Дмитриевича, где он приглашает воронежского коллегу для встреч в Москве. Во Второй симфонии, посвященной Шостаковичу, используется и монограмма DSCH.

Илл. 6. Рекомендация Дмитрия Шостаковича

Fig. 6. Dmitri Shostakovich’s recommendation

Фото из архива семьи М. И. Носырева

Время «оттепели» уходило, и к середине шестидесятых годов тема репрессий уже почти не затрагивалась в печати. Но симфонии и инструментальные концерты Носырева продолжали повествование о трагических страницах прошлого в иной художественной форме.

Музыкальные концепции всегда трудно расшифровывать, особенно если автор не оставил внятных разъяснений «содержания». Михаилу Носыреву подобная семантическая неопределенность явно помогла. Если бы критики его Первой симфонии в 1965 году разгадали заложенную в ней идеологическую бомбу — не стать бы автору членом Союза композиторов, даже заручившись личной рекомендацией Шостаковича.

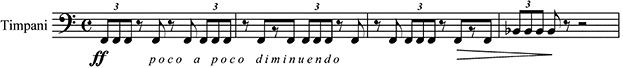

Важнейший компонент всех симфонических полотен Носырева — наличие острохарактерной лейттемы, ритмоформулы, поручаемой вначале ударным инструментам без определенной высоты. Не зная обстоятельств судьбы композитора, можно принять эту деталь за особенность авторского «почерка», — в контексте жизни автора становится ясно, что подобные ритмические последовательности на фоне обычного интонационного тематизма символизируют бездушную государственную машину, подавляющую личность человека и безжалостно крушащую его судьбу.

В Первой и Третьей симфониях ритмоформула неоднократно прерывает развитие интонационного материала, как бы сковывая его свободу и сужая жизненное пространство. Именно поэтому такое страшное впечатление производит окончание Первой симфонии. Ведь основной тематизм финала — игривая, почти цирковая музыка — казалось бы, ведет к жизнеутверждающему завершению. Но совершенно неожиданно в безостановочное кружение скерцозных мотивов вторгаются зловещие ритмические фигуры. Кружение прерывается патетическим провозглашением драматической темы главной партии первой части — символом авторского «Я». И теперь это авторское «Я» сминается зловещим грохотом оркестра; вызванивая сухую мертвенную ритмоформулу, он словно пожирает тематическую звуковую ткань (см. пример 1).

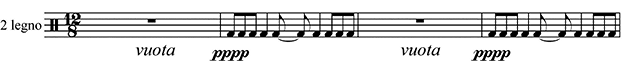

Пример 1. Первая симфония. I. Andante – Moderato – Maestoso

Example 1. Symphony No. 1. I. Andante—Moderato—Maestoso

Становится понятной и редукция сложной трехчастной формы в Scherzo (III часть) этой симфонии. Сам материал Скерцо типичен для этого жанра — мелькание фантасмагорических и злых образов. Но в Трио неожиданно прорисовываются лирические интонации, постепенно сплетающиеся в воздушную мелодию вальса. (Здесь можно услышать предвестье провозглашенной Шнитке в начале семидесятых годов полистилистики.) Безусловно, это было выражением ностальгических чувств, воспоминаний о счастливых юношеских годах в Ленинграде, грез наяву и осознания, что возврат в прошлое невозможен.

Закрепляя свой скрытый программный замысел, композитор идет на беспрецедентный для cкерцо прием: вместо репризы da capo даны три такта чудовищного грохота оркестрового tutti. И грезы, и воспоминания перечеркнуты, а впереди ничего нет!

Возможно, предчувствуя свой ранний уход из жизни, в Четвертой симфонии композитор расшифровывает свои ритмические лейтобразы и вводит точную имитацию международного сигнала «Спасите наши души». SOS многократно останавливает музыкальное развитие финала, вырастая от едва заметного звучания до туттийного набата (см. примеры 2 и 3). Ответ — неизменная пугающая пустота, жуткие инфернальные паузы.

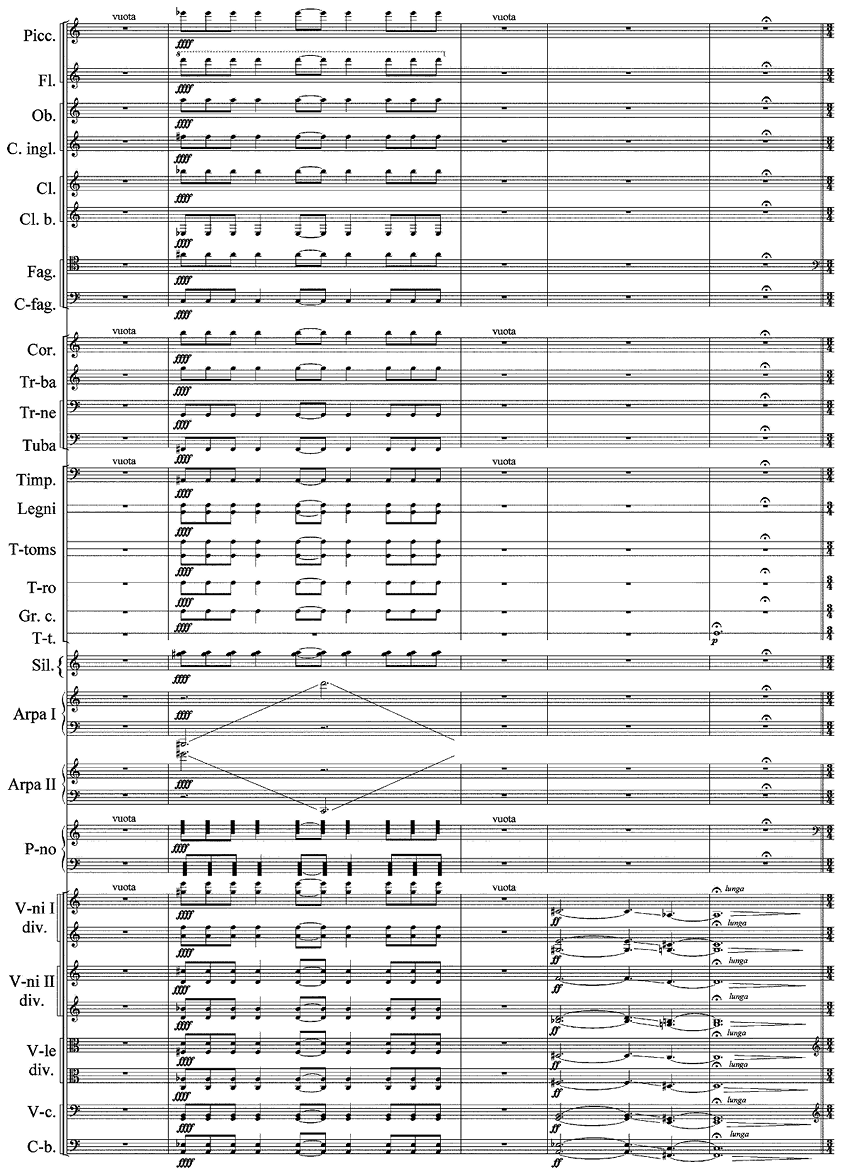

Пример 2. Четвертая симфония. II. Allegro molto

Example 2. Symphony No. 4. II. Allegro molto

Пример 3. Четвертая симфония. II. Allegro molto. Кульминация (ц. 71)

Example 3. Symphony No. 4. II. Allegro molto. Climax (fig. 71)

Может быть, не в столь обнаженной форме, но вполне явственно разрушительный метроритмический тематизм используется во всех крупных полотнах композитора.

По словам Александра Сокурова, «без размышлений о жизни и смерти, трагических, безысходных, нет настоящего искусства. Та степень драматизма, глубины, с которой мы говорим об этом, будучи российскими людьми, это наша прерогатива, прививка судьбой и культурой» [2, 248]. В жизни большого музыканта Михаила Носырева трагические годы лагерей и северной ссылки обрамлены счастливой юностью и внешне благополучным последним двадцатилетием. Именно в Воронеже расцвело его творчество, но явственные следы и первого, и особенно второго периодов запечатлелись в партитурах Носырева, стали их глубинным смыслом.

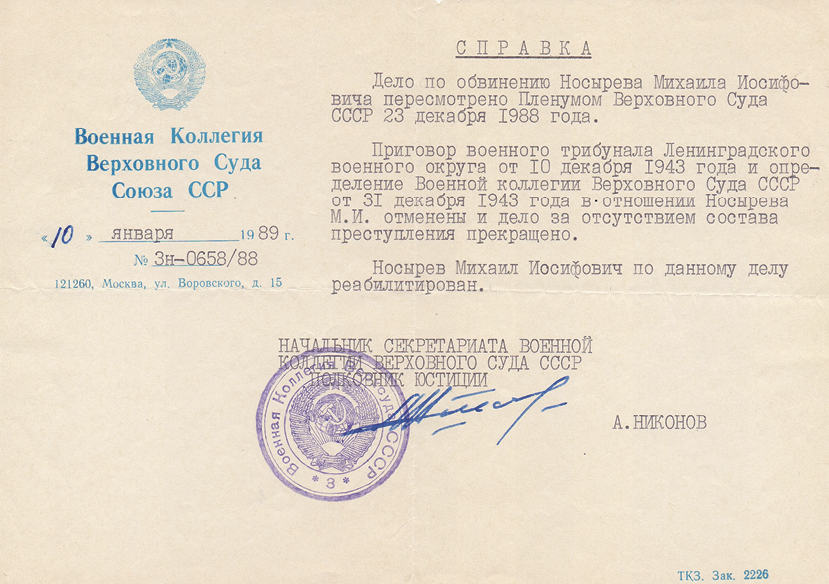

P. S. Михаил Иосифович Носырев был реабилитирован посмертно в 1988 году, через семь лет после ухода из жизни, благодаря усилиям семьи (см. илл. 7). Музыкальная жизнь его сочинений продолжается. Фирмой «Олимпия» изданы пять компакт-дисков с музыкой Носырева (дирижер Владимир Вербицкий). Издательством «Композитор» в Санкт-Петербурге выпущено в свет Собрание сочинений в двенадцати томах. Создан сайт nosyrev.ru, содержащий документы, записи исполнений музыки.

Илл. 7. Справка о реабилитации

Fig. 7. A rehabilitation certificate

Фото из архива семьи М. И. Носырева

«Вот уже четвертый выпуск, — отмечает известный музыкальный критик Дэвид Фэннинг, — „Олимпия“ посвящает композитору, ранее практически неизвестному на Западе, и снова подтверждаются впечатления от встречи с притягательным, независимым голосом в советском музыкальном искусстве постсталинской эпохи. Сочинения Носырева <...> являются произведениями высокого качества» [6].

Список источников

- Беляев В. В. Памяти композитора Михаила Носырева // Подъем. 2001. № 10. С. 211–218. URL: http://hrono.info/text/podyem/nosyrev.html (дата обращения: 09.11.2024).

- Гращенкова И. Александр Сокуров. Страсти по русскому ковчегу // Люди и судьбы. ХХ век. Книга очерков. М. : URSS, 2005. С. 237–258.

- Казарян Н. К. Симфонии Михаила Носырева — судьба личности, судьба поколения // Музыкальная академия. 2004. № 3. С. 30–35.

- Лапчинский Г. И. Памяти музыканта (очерк творчества М. И. Носырева) // Подъем. 1982. № 9. С. 126–128.

- Мордвинова Н. М., Журов Д. А. Сверхзадача — помнить! История одной выставки. М. : ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2021. 252 с.

- Fanning D. “[Review: Mikhail Nosyrev. Violin Concerto. Cello Concerto. Olympia – OCD 691, 2001].” International Record Review. 2001. September. URL: http://nosyrev.com/discography/cd4 (дата обращения: 09.11.2024).

Комментировать