Чайковский читает Римского-Корсакова. К 140-летию «великой схизмы» отечественной методики

Чайковский читает Римского-Корсакова. К 140-летию «великой схизмы» отечественной методики

1 В самом конце 1884 года Н. А. Римский-Корсаков прислал П. И. Чайковскому недавно вышедший первый выпуск своего «Учебника гармонии», сопроводив посылку просьбой высказать свои замечания.

Двенадцать лет отделяют книгу Римского-Корсакова от «Руководства к практическому изучению гармонии» Чайковского, напечатанного в 1872 году. Оба учебника — результаты практической преподавательской деятельности их авторов. Не случайно, вероятно, что оба они писались летом; это диктовалось общим ритмом учебного процесса. Оба автора позиционировали их как работы исключительно практической, прикладной направленности. На этом сходство историй, в общем, заканчивается.

Чайковский написал свой учебник по заказу П. И. Юргенсона, в стесненных обстоятельствах, единым духом, в короткий срок 2. Писал, по всей вероятности, подряд от начала к концу, исправляя на ходу и отсылая в издательство порциями. Предпечатной подготовкой композитор не занимался, перепоручив ее Н. Д. Кашкину; корректуру не держал.

Что до Римского-Корсакова, то ему учебник никто не заказывал; создание нового отечественного руководства по гармонии, предлагающего заметно иную методику, было личной инициативой композитора. Первый выпуск нового учебника, включающий введение и четыре главы, был издан Римским-Корсаковым за свой счет литографическим способом [5]. По всей вероятности, Корсаков рассматривал эту публикацию как предварительную, черновую. Имени автора на обложке не было. Уже в следующем, 1885 году первый выпуск был издан вновь, также литографически, под одной обложкой с нововышедшим вторым. Здесь на обложке уже значилась фамилия автора. Еще годом позже вышло первое печатное издание учебника, заметно переработанное по сравнению с литографированным [6]. Дальнейшая судьба «Учебника» Римского-Корсакова тоже заметно отличается от судьбы «Руководства» Чайковского.

Пётр Ильич, закончив работу, впоследствии никогда занимался редактурой своего труда (не считая разве что составления «Краткого учебника» — сокращенного варианта «Руководства»). Юргенсон выпускал «Руководство» при жизни автора пять раз (1872, 1876, 1881, 1885, 1891). К третьему изданию, когда лейпцигская типография сменилась московской, книга была сверстана заново, при этом текст прошел некоторую — очень скромную — правку. Однако никаких сведений об участии Чайковского в этой правке нет. Целый ряд опечаток набора 1872 года повторяется вплоть до четвертого издания включительно. Для пятого Юргенсон предложил полный пересмотр текста, но композитор устранился и от него, передоверив работу Н. Д. Кашкину и Г. Э. Конюсу.

В свою очередь, Николай Андреевич пересматривал свой учебник неоднократно. Уже первое печатное издание заметно отличалось от предшествующего ему литографированного. Третье издание 1893 года также прошло авторскую редактуру. Затем учебник переиздавался стереотипно, вплоть до восьмого издания; незадолго до смерти композитор говорил о желательности новых переделок, которые были внесены его учениками М. О. Штейнбергом и Я. Витолсом в девятое, посмертное издание 1912 года. Римский-Корсаков с интересом и участием относился к перспективам перевода учебника на европейские языки (в 1895 году вышло немецкое издание [19], а летом 1907 года обсуждалось с издательством «Le Duc» французское [18]).

На момент выхода в Петербурге «Учебника гармонии» Римского-Корсакова Чайковский был одним из немногих признанных российских авторитетов в данной области — не только как бессменный преподаватель дисциплины в дочерней консерватории, но и как автор первого и единственного на тот момент отечественного пособия для профессионалов 3. Поэтому неудивительно, что Римский-Корсаков попросил Чайковского высказать свои соображения о его работе.

Напомню некоторые хронологические детали этого события.

Римский-Корсаков отослал Чайковскому первый выпуск «Учебника гармонии» в середине декабря 1884 года (дарственная надпись датируется 14 декабря), около двух месяцев спустя после выхода книги в свет 4.

Чайковский не торопился с ответом. Свое письмо композитор начинает с извинений за промедление (прошло почти три с половиной месяца), объясняя его занятостью — в ту пору композитор работал над второй редакцией оперы «Кузнец Вакула» («Черевички») [13, 57]. Но даже в самые напряженные рабочие периоды Чайковский неизменно был в высшей степени аккуратным корреспондентом. Поэтому не будет большой смелостью предположить, что недосуг подкреплялся внутренним сопротивлением. Иначе говоря, композитору просто очень не хотелось погружаться в присланную ему книгу и тем более — писать на нее рецензию. Однако к апрелю у Чайковского появилось к Римскому-Корсакову дело, не терпящее отлагательств, — предложение принять пост директора Московской консерватории. Естественно, что Чайковский считал неприличным обратиться к Корсакову, никак не отозвавшись на его давнюю просьбу.

Впрочем, просьба Римского-Корсакова была удовлетворена не полностью: сам Чайковский упоминает, что к моменту отправки письма он прочитал только первую главу — чуть больше трети небольшого издания [13, 57]. Действительно, заметки, которые Чайковский по мере знакомства с текстом делал на полях книги, после первой главы исчезают. Скорее всего, присланный учебник лежал у Чайковского нетронутым все время с конца 1884 года, и композитор принялся за изучение книги петербургского коллеги только тогда, когда был поставлен в необходимость писать ему о московской вакансии. Глава была прочитана залпом — так же, как когда-то залпом было написано «Руководство».

Итак, Чайковский, вопреки своей обычной эпистолярной обязательности, оттягивает ответ на несколько месяцев, вплоть до момента, когда уклоняться от него становится неприличным. Это не должно нас удивлять, если вспомнить ту уничижительную интонацию, с которой Чайковский неизменно говорил о себе как о преподавателе вообще и о своем учебнике в частности; легко заметить, что эта тема ему неприятна. В своем письме Римскому-Корсакову Чайковский не преминул еще раз обозначить свое душевное дистанцирование от инструктивной деятельности:

Мне кажется, что, в сущности, тут даёт себя чувствовать моя ненависть к преподаванию гармонии; ненависть, происходящая от сознания, с одной стороны, несостоятельности существующих теорий и неумения изобресть новую, состоятельную, а с другой стороны, от свойств моего музыкального темперамента, лишённого условий, требуемых для добросовестного преподавания. 10 лет я преподавал гармонию и 10 лет ненавидел свои классы, своих учеников, свой учебник и себя самого как преподавателя <…> Я считаю своё руководство отвратительным; говорю это совершенно откровенно и искренно и ничуть не претендую быть авторитетом в этом деле [13, 57–58].

Чайковский не единожды давал основания принимать эти слова за чистую монету. Самые крепкие эпитеты в адрес собственного преподавания, подчеркнутое равнодушие к судьбе своего единственного учебника неизбежно свидетельствуют о том, что сочинение инструктивных трудов не составляло интереса для композитора, преподавание же в консерватории его скорее тяготило, нежели окрыляло. Не единожды он в самых отчаянных выражениях честил своих учеников, свое «Руководство» и себя самого как преподавателя музыкально-теоретических дисциплин 5. Исходя из этого было бы естественным ожидать от Чайковского если не формального, то по крайней мере конспективного просмотра присланного ему на рецензию учебника — ровно в той степени, в которой это было бы необходимо для исполнения долга учтивости.

Однако дело обстояло не так. Чайковский после длительного откладывания принялся за чтение присланной ему книги не просто с вниманием, но со страстью. Свидетельством этого стали многочисленные карандашные пометки 6. После первой главы они прекращаются, но до ее окончания страницы буквально испещрены подчеркиваниями, звездочками, примечаниями, вопросительными знаками. Экземпляр остался на руках Чайковского; своему собеседнику же он послал замечания на отдельных листочках. Эти листочки до нас не дошли, но, судя по переписке двух композиторов, их содержание соответствовало и смыслу, и, видимо, даже тону пометок на полях книги:

Сегодня я окончил просмотр 1-ой главы и, собравшись послать Вам вышепоименованные листы, перечёл написанное. Раздумье взяло меня: посылать или не посылать? Дело в том, что, как оказывается, в моей критике на Ваш учебник звучит, совершенно независимо от моей воли, какая-то раздражительность, злоба, придирчивость, почти недоброжелательство. Мне стало страшно, что я огорчу, обижу Вас ехидством, которым пропитана моя критика <…>

После долгого раздумья я решаюсь, однако, всё-таки послать Вам мои отметки. Вы, конечно, тотчас же заметите злобность их, но, будучи предупреждены, надеюсь, простите мне. В сущности: по добросовестности, любви к делу, стремлению всячески помочь ученику — Ваше руководство очень хорошо. Во многом я не согласен с Вами, как Вы увидите; изложение нахожу довольно небрежным, — но не могу не отдать должной справедливости серьёзному, до мелочей глубоко обдуманному плану, а главное — готовности Вашей предвидеть и устранить всякое недоумение, всякую трудность ученику. Однако ж, если не ошибаюсь, Вы слишком щедры на правила, слишком мелочно и педантично трактуете о каждой подробности. Если Вы будете продолжать по этому масштабу, то руководство Ваше будет колоссальное!!! [13, 57–58]

Ответ из Петербурга был в высшей степени дружелюбен:

Дорогой Петр Ильич, вот уже с неделю как я получил Ваше письмо, а ехидные замечания прочел только сегодня: решительно было некогда, а хотелось прочесть внимательно. Большое Вам спасибо за все ехидства и придирчивость. Большая часть из них, однако, касается, так сказать, литературной части (напр.[имер], придирки к словам «связь» и «связывание» и т. п.), а также и философской стороне (определение, что такое аккорд и т. д.). Я сам сознаю, что вся эта часть в учебнике моем весьма неряшлива; все ваши таковые замечания приму к сведению, если буду печатать учебник. Со многими же замечаниями Вашими, касающимися сути, я не согласен <…>

Милейший Петр Ильич, на ехидства ваши я нисколько не сержусь: «продолжайте, нам приятно!» В самом деле, если Вам только не скучно, разбирайте дальше мой учебник и пишите мне. Все, в чем вы убедите меня, приму к сведению и по возможности исправлю, но в сути дела вряд ли вы меня поколеблете. А что в особенности чисто литературная часть в учебнике слаба — я знаю, да сверх есть и другие более важные недочеты, а потому я решился его только отлитографировать, а не напечатать <…>

Ожидаю дальнейшей критики на учебник. Жму вашу руку.

Ваш Н. Р-Корсаков [7, 48–49]

Никаких свидетельств о «дальнейшей критике на учебник» со стороны Чайковского нет. По-видимому, он уклонился от продолжения обсуждения. Со своей стороны, Римский-Корсаков, значительно переработав учебник перед первым печатным изданием, учел при этом сравнительно малую часть соображений Чайковского. С этого момента было положено начало двум ведущим традициям преподавания гармонии — московской и петербургской. Их соперничество продолжалось примерно до тридцатых годов XX века, когда принципы Римского-Корсакова надолго возобладали в отечественной методике.

Традиционно к главным отличиям учебника Римского-Корсакова от учебника Чайковского относят 7:

- разный порядок прохождения тем. Если Чайковский начинает свой учебник с рассказа о трезвучиях на всех ступенях лада и объясняет правила их соединений, то Римский-Корсаков поначалу строго ограничивает их круг трезвучиями главных функций: тоники, доминанты и субдоминанты, то есть верхней и нижней квинт;

- различный тип заданий. Если Чайковский долго держит ученика на гармонизации баса ради выработки голосоведения, а к гармонизации сопрано переходит лишь с 17-й главы, то Римский-Корсаков решительно переносит внимание с гармонизации баса на гармонизацию сопрано, так как задачи на сопрано требуют некоторой систематизации и регламентации гармонического последования;

- разное отношение к модуляции. Если Чайковский почти никак не регламентирует направление модуляционного движения, ограничиваясь общей рекомендацией начинать с ухода в более близкие тональности, то Римский-Корсаков подробно разрабатывает систему тонального родства, выводя из нее правила модулирования 8.

«Всеступенная» методика Чайковского и опора на три главные функции Римского-Корсакова стали отличительными признаками двух столичных школ империи. В этой связи особенно любопытно исследовать, какие черты методики Римского-Корсакова бросились в глаза самому Чайковскому и какие расхождения с петербургским коллегой он сам считал принципиальными.

Как было сказано выше, о содержании и, видимо, тоне несохранившихся листков с замечаниями Чайковского можно составить представление по маргиналиям на полях книги. Если обратиться к ним, то легко заметить, что Чайковский не придает особого значения тому, что мы привыкли считать коренной разницей между первыми русскими учебниками, то есть порядку прохождения тем: среди его замечаний есть лишь одно, где он сетует на недостаток предложенных поначалу гармонических средств — да и оно касается не позднего введения побочных ступеней, а, напротив, чрезмерно раннего, по его мнению, введения минорной субдоминанты — до трезвучия III ступени. Его раздраженное внимание привлекают совершенно другие особенности.

Пометки на полях учебника Римского-Корсакова можно сгруппировать следующим образом:

- критика формулировок и предлагаемых терминов (определение гармонии, аккорда, такие выражения, как «мелодическое соединение», «мелодическое положение», «бывшая [терция, квинта и так далее]»);

- разногласия касательно голосоведения (отношение к скрытым квинтам и октавам, внимание к удвоениям и так далее);

- соображения относительно регламентации гармонической логики (в частности, осторожность с введением гармонической субдоминанты, ограничение использования секундовых соединений на первых порах; в широком смысле слова сюда же относится и замена басовых задач на сопрановые с первых же тем);

- наконец, выводы о целеполагании, разница в котором и объясняет как большинство частных расхождений Чайковского и Римского-Корсакова, так и неприязнь, сквозящую в пометках Чайковского (и, судя по переписке, сохранившуюся в недошедших до нас замечаниях на отдельных листах).

Остановлюсь подробнее на некоторых из них.

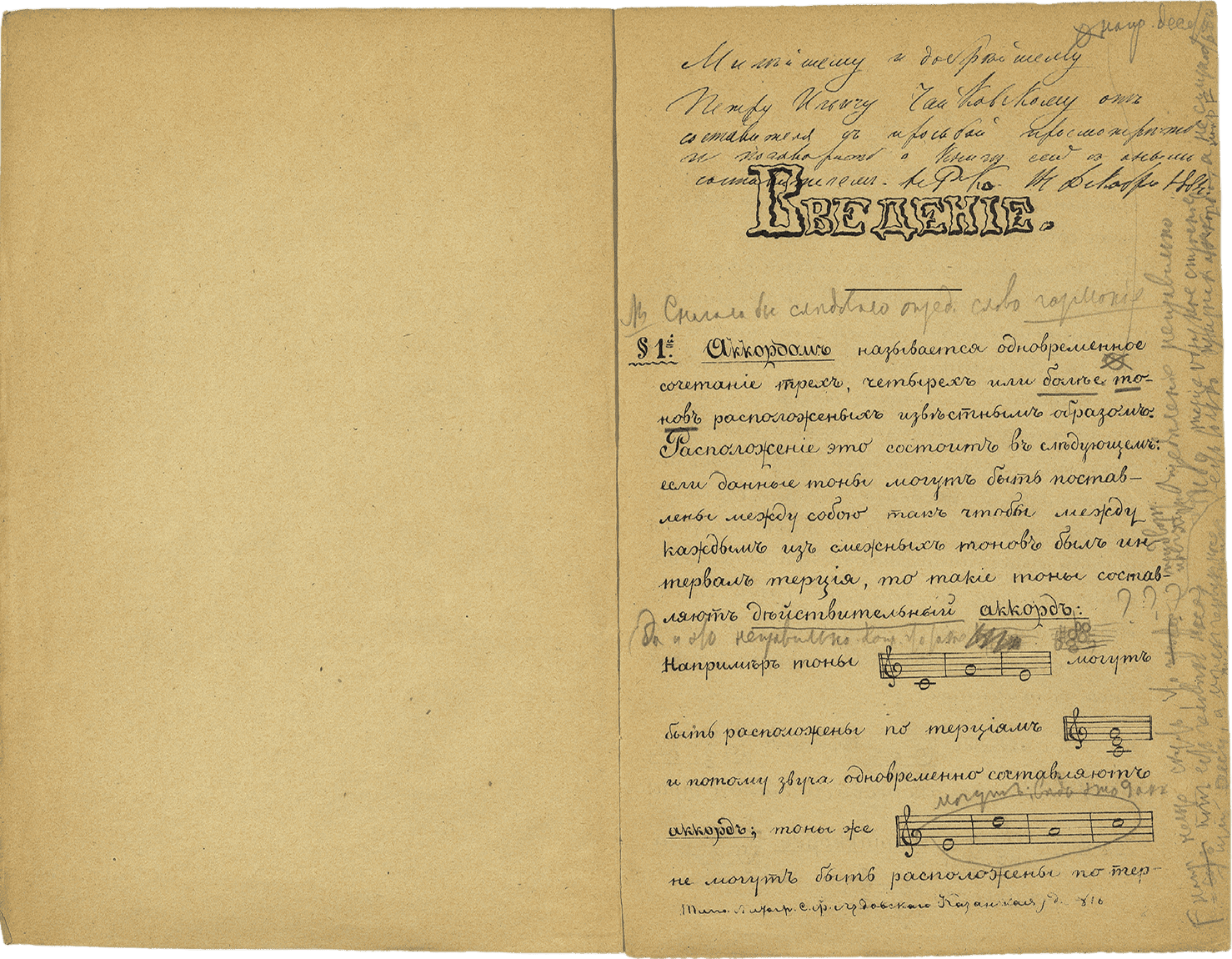

Римский-Корсаков начинает свой учебник с определения аккорда (см. илл. 1). Чайковский замечает на это: «Сначала бы следовало опред.[елить] слово гармония» [15, 227] 9. Напомню, что «Руководство» Чайковского начинается с определения гармонии как коррелята мелодии 10. Корсаков оставил это замечание без внимания. В печатных изданиях его учебника определение гармонии по-прежнему не дается. Возможно, его не устроила дефиниция Чайковского как слишком узкая, а другую он предложить был не готов — да и не видел в этом нужды.

Илл. 1. [Н. А. Римский-Корсаков.] Учебник гармонии. ГМММЗ. Д1-281. Страница 1 с пометками Чайковского

Fig. 1. [N. A. Rimsky-Korsakov.] Harmony manual. Page 1 with Tchaikovsky’s notes

Фото: Государственный музей-заповедник П. И. Чайковского

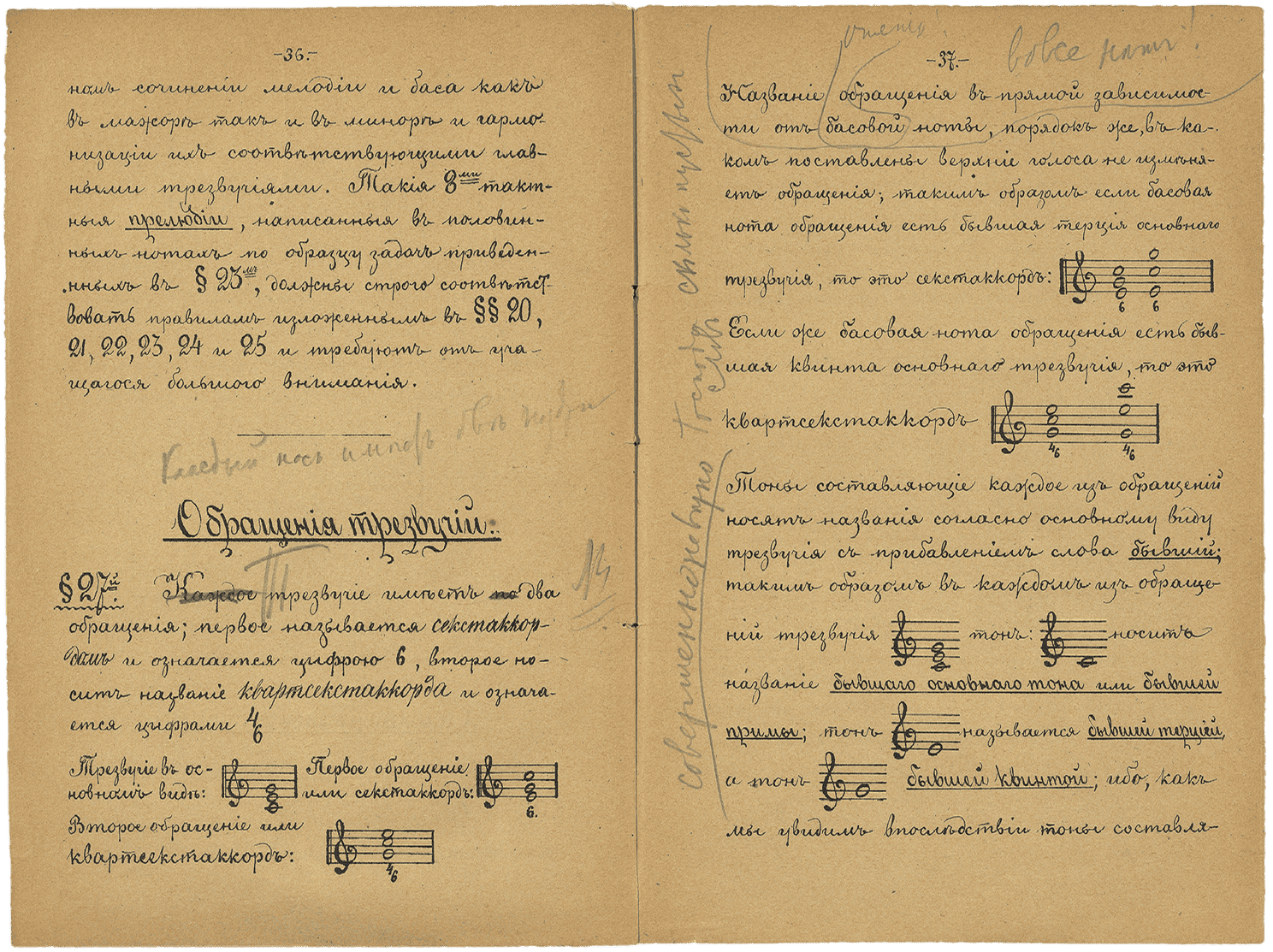

Илл. 2. [Н. А. Римский-Корсаков.] Учебник гармонии. ГМММЗ. Д1-281.

Страницы 36 и 37 с пометками Чайковского

Fig. 2. [N. A. Rimsky-Korsakov.] Harmony manual. Pages 36 and 37 with Tchaikovsky’s notes

Фото: Государственный музей-заповедник П. И. Чайковского

Чайковского не удовлетворяет также и корсаковское определение аккорда:

Аккордом называется одновременное сочетание трех, четырех или более тонов, расположенных известным образом. Расположение это состоит в следующем: если данные тоны могут быть поставлены между собою так, чтобы между каждым из смежных тонов был интервал терция, то такие тоны составляют действительный аккорд [15, 227].

Указание на «три, четыре или более тонов» вызывает саркастическую пометку Чайковского: «Напр.[имер,] десять» [15, 227] 11. В целом же дефиниция Корсакова сопровождается следующим комментарием:

Определение неправильно, ибо терцеобразное строение есть только признак аккорда, а не сущность. Напр.[имер,] нельзя сказать, что поп есть человек, носящий рясу, а моряк — человек, носящий кортик, придворные певчие — мундир [15, 227].

Естественно было бы, ознакомившись с такой претензией, обратиться к собственному определению Чайковского. Открываем изданный текст «Руководства» — и видим, что определение аккорда в нем почти не отличается от корсаковского:

Единовременные сочетания из трех, четырех или пяти звуков, расположенных на расстоянии терции друг от друга, называются аккордами [14, 9].

Так почему же вариант Корсакова вызывает нарекания, раз определения в обоих учебниках по смыслу совпадают? Обратимся к автографу «Руководства» — и увидим совершенно другой текст:

Гармонические сочетания, в коих имеется более двух звуков, называются аккордами [14, 9].

Публикуемый же во всех изданиях «Руководства» вариант Чайковскому не принадлежит. Это результат правки — причем правки неавторской [14, 9] 12. Легко увидеть, что вариант Чайковского не только более лаконичен, но и более глубок. В нем не смешиваются смысл понятия и его признак; вся описательная часть — три, четыре или пять звуков, расположенные по терциям, — охватывается выражением «гармонические сочетания» 13. Новаторство и меткость дефиниции Чайковского, незамеченные коллегами как на этапе редактуры, так и в течение почти полувека, — и, с другой стороны, пренебрежение к подробному развертыванию краткого, емкого, но туманного термина «гармонические сочетания» достойны стать темой отдельного исследования 14. Пока же нам достаточно отметить принципиально разный подход двух музыкантов к методу объяснения: научный, «теоретический» со стороны Чайковского — и почти военный, прикладной со стороны Римского-Корсакова: сколько тонов? три! какой интервал? терция! аккорд? аккорд!

Чайковского в принципе раздражает терминологическая неточность — или то, что он ею считает. Предложенные Римским-Корсаковым термины «мелодическое положение [аккорда]» и «мелодическое соединение» неизменно вызывают насмешливые или сердитые пометки: «Господи! при чем же здесь мелодия» [15, 233] 15, «Чорт знает что такое» [15, 235] 16.

Нарекания такого рода Римский-Корсаков в своем ответном письме небрежно относит «к литературной части» или «философской стороне» 17. Занятно вспомнить, между тем, что сам Чайковский во введении к «Практическому руководству» также открещивается от того, что он называет «музыкально-философскими умствованиями» 18. Однако отношение Чайковского и Римского-Корсакова к слову «философский» совершенно различно.

Для Чайковского оно синонимично слову «теоретический». Он хорошо знает, что описание интервалов, аккордов, ладов и правил голосоведения (то, что сегодня в учебном быту называют «теорией») в действительности является «практикой» и принадлежит музыкальному ремеслу. «Теория» же, в соответствии со смыслом греческого слова θεωρία («созерцание»), подразумевает объяснение тех основ музыки, к которым восходят ее элементы, или, выражаясь словами самого Чайковского, «углубляется в сущность и причину музыкально-гармонических явлений <…> тщится открыть принцип, связующий в научное единство правила, обусловливающие гармоническую красоту» [14, 3]. Все это, конечно, непосредственной частью практического обучения не является.

Для Корсакова к «философии» относится вообще все, лежащее за пределами ясно сформулированного распоряжения:

…я убежден, что он [учебник гармонии] вам понравится; в нем вы не найдете философствования и мудрствований «как, что и почему», — его эпиграфом можно поставить: «Делай так, как я тебе приказываю, и будет хорошо» [8].

Поэтому любое исследование того или иного понятия — и, для начала, определение его — нужно только в той степени, в которой оно способствует внятности «приказа». Поэтому же, кстати, в «Учебнике гармонии» Корсакова и нет определения собственно гармонии: на что оно ученику? Это «философия». А вот с определением аккорда — иное дело: аккордами ученик оперирует, и для правильного выполнения поставленной задачи дефиниция аккорда — или, скорее, подробная «ориентировка» («от-трех-до-пяти-звуков-расположенных-по-терциям!») совершенно необходима.

Нет нужды говорить, насколько умен и тонок Николай Андреевич — музыкант, учитель и методист; и если он отвечает на упрек Чайковского с такой «скалозубовской» интонацией — значит причина этого не в неспособности понять доводы Чайковского и, уж конечно, не в отвращении к интеллектуальной рефлексии, а в принципиально иной профессиональной оптике. Действительно, суть расхождения двух авторов учебников — методические приоритеты. Дело, повторюсь, не в том, когда проходить побочные трезвучия — на это Чайковский почти не обращает внимания, — а в фокусе поставленных задач. Московский и петербургский композиторы ждут от ученика разного и учат разному — и эта разность в конечном счете проистекает из разности их профессионального и человеческого облика (здесь было бы уместно труднопереводимое немецкое Gestalt).

Чего ждет от ученика Чайковский, что он считает необходимым условием обучения? Для начала — верное музыкантское чутье (в словаре Чайковского — «гармоническое чувство», «музыкальный инстинкт»), которое должно быть лишь направлено и воспитано практическими советами. Чутье, в свою очередь, поможет со временем определить меру следования советам и правилам, которые хоть и нужны на первых порах начинающему, но с ростом его опыта утрачивают свою безусловность и становятся скорее ориентирами, чем догмами. Именно упованием на музыкальные данные студента как безусловную предпосылку обучения продиктованы нежелание объяснять подробно причины тех или иных рекомендаций и совет поверять их справедливость собственным слухом ученика:

Так как это руководство преследует чисто практические цели, то мы не будем беспрестанно вдаваться в объяснения тех или других предлагаемых в нем советов. Желательно, однако, было бы, чтобы ученик искал подтверждения многочисленных правил в собственном чувстве. Для этого ему дóлжно за инструментом испытывать основательность преподаваемых ему правил. Верный музыкальный инстинкт сейчас же подскажет ему, что правила эти почерпнуты из требований его же слуха [14, 14].

Конечно, Пётр Ильич как честный преподаватель и здравый профессионал понимает, что ученики бывают разные. Наряду с «талантливым учеником», который «по внутреннему побуждению выходит из границ, определяемых теорией» (здесь — учебными нормами) и может безнаказанно «следовать внушениям своего инстинкта», неизбежно надо ожидать и «менее талантливого», который «ищет твердой опоры в теоретических формулах» и «хорошо сделает, если не будет тщиться освобождать себя от стеснительных правил» [14, 66]. Однако в само́й методике Чайковского заложена свойственная его собственной природе интровертность: она не рассчитана на вторжение чужака-профана.

Чего ждет от ученика Римский-Корсаков? Дисциплины и готовности выполнять тщательно составленные инструкции. Присутствие или отсутствие «верного музыкального инстинкта» Корсаков вообще не обсуждает: это материя, ни от учителя, ни от ученика не зависящая, а значит, в практическом отношении бесполезная. Методика Римского-Корсакова заведомо открыта для ученика любого дарования и вытекает из позитивистского склада личности и мышления ее автора. Умение учителя точно сформулировать правило и готовность ученика выполнить его — и есть безусловная предпосылка достижения цели.

Скажу вам откровенно: если вы преподаете гармонию, то следуйте моему учебнику — вне его несть спасения! Он один приведет ученика к правильному и естественному употреблению аккордов [8].

Чайковский: гармония открывается чутью и таланту; гармоническое чутье есть тайна, если угодно — фатум; но уж если оно есть, то можно и нужно развить его с помощью ремесленных инструментов. Залог успеха — следование советам и анализ сочинений мастеров.

Римский-Корсаков: гармония есть область знания и обучения; залог успеха — точно и подробно продуманный приказ учителя и прилежание ученика.

В лексиконе Чайковского «гармоническое чувство» означает прежде всего природный инстинкт красоты гармонического последования. Именно ради реализации этого инстинкта основное внимание в «Руководстве» устремлено на выработку свободного и целесообразного голосоведения. В противоположность этому Римский-Корсаков прежде всего стремится выработать у ученика алгоритмы гармонической связи. То, что для Чайковского является таинством, которое нельзя регламентировать — логика гармонического развертывания, — для Корсакова является необходимой областью методического регулирования. Очевидно, что для Корсакова учебник старшего коллеги был недостаточно систематичен. Именно обучения гармонической логике могло недоставать Римскому-Корсакову в «Руководстве» Чайковского, когда он начал преподавать гармонию по единственному на тот момент русскому академическому пособию. Отсюда его намерение создать альтернативную методу, которая жестко прописывала бы правила гармонической логики и, в частности, модуляции — область, которую Чайковский намеренно затрагивал крайне осторожно.

Этим обусловлена разница форматов в пособиях Чайковского и Римского-Корсакова. «Руководство» описывает важнейшие гармонические средства и дает рекомендации по их применению. «Учебник» же в своем первом варианте представлял собой почти полностью совокупность «правил», скрупулезно описывающих максимум вариантов гармонических последований.

К примеру, именно Римский-Корсаков выделил в специальный раздел объяснение гармонизации скачков — тему, хорошо знакомую современному учителю гармонии, — что тоже вызвало раздраженное недоумение Чайковского: «Сколько слов из-за скачков, это целое учение о скачках», — комментирует он этот параграф [15, 249] 19. Для Петра Ильича любая попытка зафиксировать какую-то гармоническую последовательность как нормативную представляется возмутительной нелепостью: Чайковский отвергает такого рода регулирование даже в узаконивании элементарного последования доминанты за субдоминантой («Не постигаю этого правила», — пишет он на полях учебника [15, 243]) 20. Но при такой потенциальной открытости к альтернативным гармоническим логикам Чайковский нетерпим к малейшим погрешностям в голосоведении. «Все эти прелюдии для меня невыносимы по причине скрытых 8 и 5», — комментирует он предложенные петербургским коллегой образцы четырехголосия [15, 249] 21. Целый ряд примеров Римского-Корсакова сопровождаются пометками Чайковского: «мерзко», «ужасно» — и это относится к скрытым квинтам или октавам не только в крайних, но и в других парах голосов.

В своем ответном письме Чайковскому Римский-Корсаков, сам того не подозревая, кратко и недвусмысленно сформулировал главный пункт их расхождения:

Для меня задача, переполненная скрытыми октавами и квинтами, но с уместным употреблением ступеней, гораздо приятнее, чем задача без скрыт[ых] 5 и 8, но в которой ни к селу ни к городу встречается трезвучие III ступ[ени], или аккорд VI, или субдоминанта после доминанты и т. п. [7].

Значит ли это, что Чайковский, уделяя преимущественное внимание выработке голосоведения, равнодушен к употреблению гармоний «ни к селу ни к городу»? Конечно, нет. Разница здесь состоит не в том, что каждый из авторов считает важным вообще, но скорее в том, что каждый из них считает достижимым в обучении, а стало быть — в практическом целеполагании.

В «Руководстве» Чайковского мы встречаем неоднократные апелляции к «музыкальному чувству» ученика, за которыми стоит убежденность в изначальном присутствии (или отсутствии) «гармонического инстинкта»; методика его подразумевает, что гармоническая логика порождается чутьем и/или подтверждается опытом, задача же учителя — дать в руки инструмент реализации этого опыта, то есть навыки голосоведения.

В «Учебнике гармонии» Римского-Корсакова вместо этого действует жесткая система гармонических правил («Делай так, как я тебе приказываю, и будет хорошо»); методика его базируется на убежденности, что гармоническая логика может быть регламентирована, сформулирована и систематически изложена, а гармоническое чувство таким образом может быть целенаправленно воспитано.

Характерно, что в своей критике Чайковский полностью игнорирует важнейшую, казалось бы, деталь: создавая свой труд, Римский-Корсаков изначально ориентировался на учащихся Придворной певческой капеллы, в которой он в это время преподавал. Говоря сегодняшним языком, руководство Корсакова предназначено для общих курсов, в то время как книга Чайковского рассчитана на спецкурс. Казалось бы, этого достаточно для объяснения разницы подходов обоих авторов — но нет, Чайковский читает Корсакова, ни в малейшей степени не списывая те или иные раздражающие его особенности на разницу адресатов. Ни московский профессор, ни его петербургский коллега ни намеком не дают понять, что специфика их преподавания как-то связана именно со специализацией учеников; похоже, что для обоих это не имеет никакого значения. Чайковскому и самому приходилось вести гармонию как на специальных, так и на общих курсах, но это никак не сказывалось на его профессиональной оптике — равно как и Римский-Корсаков, создавая разные редакции учебника, не ставил под вопрос свои методические принципы.

Действительно, как можно видеть по маргиналиям Чайковского, он видит опасность методики Римского-Корсакова в смещении фокуса внимания с обучения сочинению на обучение решению задач. Напомню, что итоговой работой, предлагаемой в «Руководстве» Чайковского, служила так называемая свободная прелюдия, предполагающая непринужденное владение всеми средствами, которые могла предложить современная автору гармония. Другими словами, «Руководство» Чайковского последовательно вело ученика к самостоятельному сочинению пьесы. Со своей стороны, первый выпуск «Учебника гармонии» Римского-Корсакова, который Чайковский держал в руках, включал в себя преимущественно задачи и правила их решения. Разумеется, в дальней перспективе Корсаков рассматривал эти задачи как средство для выработки гармонической логики, но, по мнению Чайковского, они близки к тому, чтобы стать самоцелью:

К чему так много лишнего говорено для такого вздора, как эти задачи? <…> Цель всего того, что до сих пор было, не польза и удобовоспринимаемость ученика, а приятность задач для Римск.[ого]-Корс.[акова]. Слишком много правил, не идущих к делу [15, 235, 239] 22.

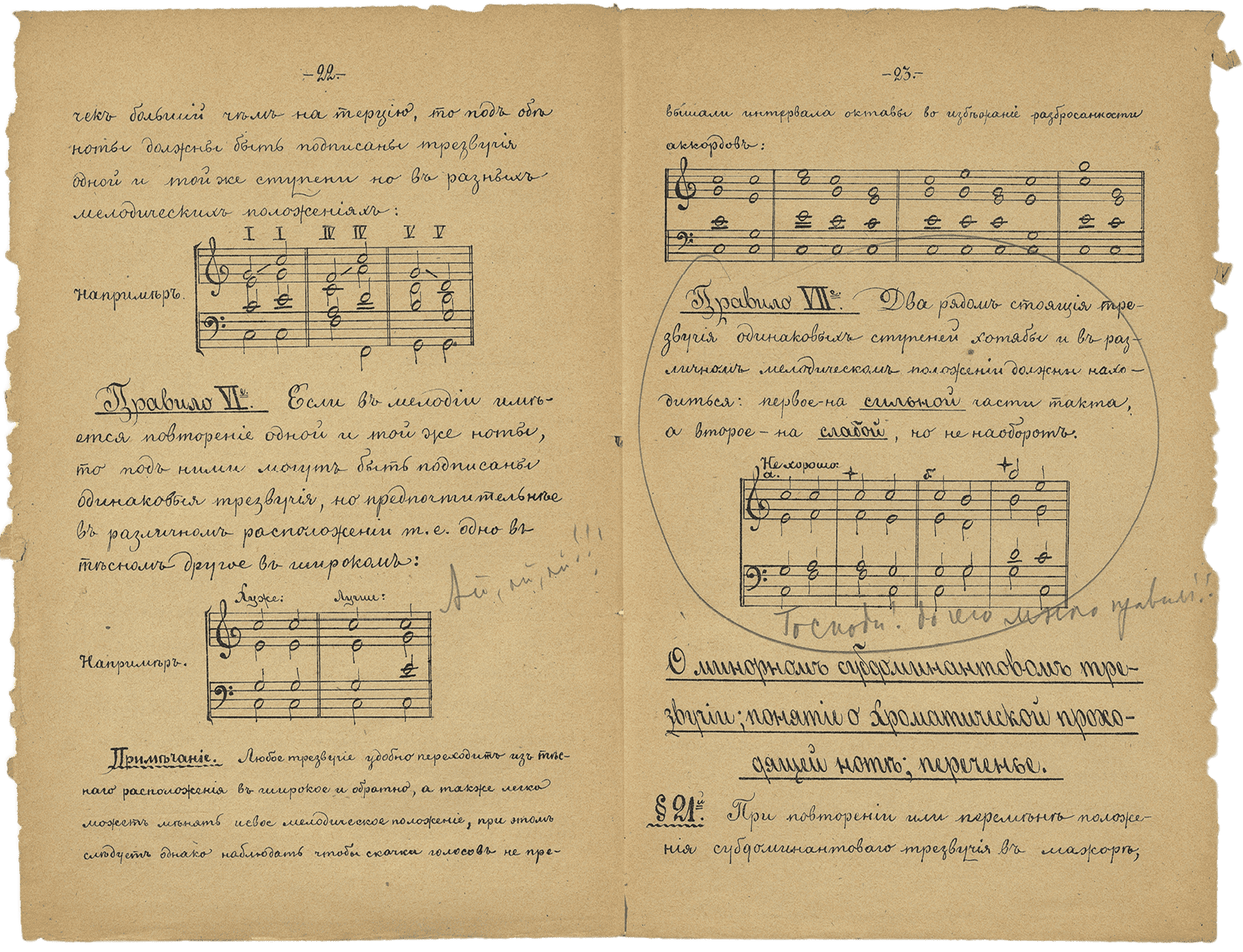

Формат «правил», избранный Корсаковым для изложения тем в первом литографированном издании, вызывает нескрываемую досаду Чайковского («Господи! До чего много правил!» — восклицает он [15, 237]; см. илл. 3) 23. Словно бы ответом служат строки из «Руководства», написанные за двенадцать лет до знакомства с книгой Римского-Корсакова:

Способы проявления гармонических форм, являющихся вообще в музыке инструментальной, бесконечно разнообразны, и нет никакой возможности подвести их под систематический ряд правил. Анализ хороших сочинений (например, сонат Бетховена) — вот наилучший способ в совершенстве изучить эту трудную науку [14, 155].

Между тем наше представление о герметичности, элитарности дискурса Чайковского и открытости — Корсакова будет неполным, если мы не учтем их оборотную сторону. Действительно, детальная кодификация норм гармонического языка, предпринятая Римским-Корсаковым ради доступности их любому добросовестному ученику, неизбежно оборачивается универсализацией этих норм, закрытостью от любой альтернативной гармонической логики 24. Тщательно убранный плац подразумевает прочную стену вокруг него. Профессиональная же оптика Чайковского — это скорее оптика архитектора английского парка, где ясность планирования предполагает эстетику спонтанности, естественности, слитности с пейзажем, иначе говоря — его методика потенциально открыта и альтернативному гармоническому стилю, указывая лишь на общие законы техники письма и демонстрируя некоторые частные особенности.

Илл. 3. [Н. А. Римский-Корсаков.] Учебник гармонии. ГМММЗ. Д1-281.

Страницы 22 и 23 с пометками Чайковского

Fig. 3. [N. A. Rimsky-Korsakov.] Harmony manual. Pages 22 and 23 with Tchaikovsky’s notes

Фото: Государственный музей-заповедник П. И. Чайковского

Как московский, так и петербургский профессора — рыцари и исповедники академического музыкального обучения, однако образы их исповедничества гносеологически противоположны. Апофатизм исповедания Чайковского чужд уверенной катафатике Римского-Корсакова.

Вот почему Чайковский, который всегда высказывался о собственном «Руководстве» крайне критически, а к Римскому-Корсакову относился с неизменным уважением, профессиональным и личным, — во всяком случае, у нас есть множество свидетельств этому и ни одного обратного, — Чайковский, который многократно демонстрировал свое равнодушие к инструктивной деятельности, этот самый Чайковский встречает учебник Корсакова с таким бурным чувством: яростным, раздраженным, непримиримым. Вместо формальной отписки на, казалось бы, неинтересную ему тему (и ведь как долго он оттягивал изучение присланной ему книги!) перед нами — свидетельство страстного, ревнивого, скрупулезно внимательного и, в конце концов, резко отрицательного отношения Чайковского к блистательной методике петербургского коллеги.

Подход Римского-Корсакова оказался в ближайшей перспективе более востребованным, нежели подход Чайковского. Идея ограничить на первых порах круг гармонических средств основными аккордами трех главных функций, строго регламентировать пути их употребления и расширять этот круг с большой осторожностью, не ослабляя контроля за гармонической логикой ученика, упорядочить и закрепить допустимые формы модуляционного плана выглядела более практичной для обучения, нежели свобода в пределах широко обозначенных принципов (рамок), которой придерживается Чайковский 25. Невозможно переоценить значение подвижнического труда Николая Андреевича для развития отечественной музыкально-теоретической школы. На методику Римского-Корсакова в целом опирается «бригадный» учебник гармонии, вышедший впервые еще до Второй мировой войны и до сих пор с успехом переиздающийся [11]. Даже те руководства, которые принимают «всеступенный» план Чайковского, сохраняют корсаковскую строгость регламентации гармонического синтаксиса 26. Однако в долговременной перспективе, по мере того как европейская классико-романтическая тональная парадигма все явственнее стала обнаруживать свой локальный характер — не методика, но мысль, но дух Чайковского все чаще напоминают о себе, побуждая пересмотреть итоги «великой методической схизмы».

Список источников

- Абызова Е. Н. Гармония. М. : Музыка, 1994. 383 с.

- Лыжов Г. И. Первые русские оригинальные учебники гармонии // Ю. Холопов, Л. Кириллина, Т. Кюрегян, Г. Лыжов, Р. Поспелова, В. Ценова. Музыкально-теоретические системы : Учебник. М. : Композитор, 2006. С. 356–360.

- Мясоедов А. Н. Учебник гармонии. Учебник для муз. училищ. М. : Музыка, 1980. 319 с.

- [Протопопов В. В.] От редакции // П. И. Чайковский. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Т. 3а. М. : Музгиз, 1957. C. XI–XXVI.

- [Римский-Корсаков Н. А.] Учебник гармонии. Курс Придворной капеллы, выпуск первый. Гармонизация аккордами в пределах лада. СПб. : Литография С. Ф. Яздовского, 1884. 209, [1], IV, [1] с.

- Римский-Корсаков Н. А. Учебник гармонии. СПб. : А. Битнер, 1886. 118 + 22 с.

- Римский-Корсаков Н. А. Письмо к П. И. Чайковскому от 15 апреля 1885 года // Н. А. Римский-Корсаков. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Том VII. М. : Музыка, 1970. С. 48–49.

- Римский-Корсаков Н. А. Письмо к С. Кругликову от 17 октября 1884 // Н. А. Римский-Корсаков. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Том VIIIА. М. : Музыка, 1981. С. 138.

- Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. 8-е изд. М. : Музыка, 1980. 453 с.

- Рязанов П. Б. Сравнение практических учебников гармонии П. Чайковского и Н. Римского-Корсакова / подгот. Н. П. Рязановой // Вестник СПбГУКИ. 2012. № 4 (13). С. 170–172.

- Способин И., Дубовский С., Евсеев И., Соколов В. Учебник гармонии. В двух частях. М. : Музгиз, 1937–1938. 172; 168 с.

- Холопов Ю. Н. Семён Семёнович Богатырёв. Биографический очерк // С. С. Богатырёв. Исследования. Статьи. Воспоминания / ред.-сост. Г. А. Тюменева и Ю. Н. Холопов. М. : Советский композитор, 1972. С. 3–22.

- Чайковский П. И. Письмо к Н. А. Римскому-Корсакову от 6 апреля 1885 года // П. И. Чайковский. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Том XIII. М. : Музыка, 1971. С. 57–58.

- Чайковский П. И. Руководство к практическому изучению гармонии // П. И. Чайковский. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Том 3а. М. : Музгиз, 1957. С. 3–162.

- Чайковский П. И. Замечания на полях «Учебника гармонии» Н. Римского-Корсакова // П. И. Чайковский. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Том 3а. М. : Музгиз, 1957. С. 226–249.

- Lyshow G. Tschaikowski, Pjotr Iljitsch. Leitfaden zum praktischen Erlernen der Harmonie // Lexikon Schriften über Musik. Bd. 1: Musiktheorie von der Antike bis zur Gegenwart / hrsg. von U. Scheideler und F. Wörner. Kassel : Bärenreiter, 2017. S. 496–498.

- Lyshow G. Rimsky-Korsakow, Nikolai Andrejewitsch. Praktisches Lehrbuch der Harmonie // Lexikon Schriften über Musik. Bd. 1: Musiktheorie von der Antike bis zur Gegenwart / hrsg. von U. Scheideler und F. Wörner. Kassel : Bärenreiter, 2017. S. 87–90.

- Rimsky-Korsakoff N. Traité d’harmonie théorique et pratique. Traduction franҫaise de Félix Dorfmann. Paris : Alphonse Leduc, 1910. 105 p.

- Rimsky-Korsakow N. Lehrbuch der Harmonie. Deutsch von Hans Schmidt. Leipzig : M. P. Belaieff, 1895. XI, 135 S.

Комментировать