П. И. Чайковский. «По поводу „Сербской фантазии“ г. Римского-Корсакова». Перед публикацией в Академическом полном собрании сочинений Чайковского

П. И. Чайковский. «По поводу „Сербской фантазии“ г. Римского-Корсакова». Перед публикацией в Академическом полном собрании сочинений Чайковского

Проблемы и вопросы

Редколлегия Академического полного собрания сочинений П. И. Чайковского (далее — АПСС) начала подготовительную работу по публикации первого тома серии XIV (предварительное название серии «Музыкально-критические статьи, открытые письма в редакции газет и журналов, речи, интервью»), куда войдут музыкальные фельетоны и заметки композитора 1868–1875 годов. Поскольку издание осуществляется спустя более 70 лет со времени выхода второго тома Полного собрания сочинений П. И. Чайковского (далее — ЧПСС) с аналогичным содержанием (1953 [24]), то, разумеется, нужен новый, текстологически выверенный подход к публикации текстов Чайковского.

Представляется, что путь осмысления проблем научного редактирования первого тома XIV серии АПСС логично начать с дебютной статьи П. И. Чайковского «По поводу „Сербской фантазии“ г. Римского-Корсакова». В первый раз ее напечатали 10 (22) марта 1868 года в «Современной летописи», воскресном прибавлении к газете «Московские ведомости» [25]. Затем она появилась в сборнике «Музыкальные фельетоны и заметки Петра Ильича Чайковского (1868–1876 г.)» (1898 [10]) с Предисловием Г. А. Лароша [7]. Следующая ее републикация была осуществлена во втором томе ЧПСС, научным редактором и составителем которого выступил В. В. Яковлев [24].

Уточним, как была представлена и откомментирована статья Чайковского в первом и во втором переизданиях.

В сборнике 1898 года текст П. И. Чайковского сопровождался только двумя краткими примечаниями. При этом Г. А. Ларош в своем Предисловии неоднократно к нему обращался. К сожалению, во втором томе ЧПСС Предисловие Лароша не воспроизводилось; между тем в нем содержится важная информация, которая непременно будет учтена в современном готовящемся издании. Во втором переиздании, под научной редакцией В. В. Яковлева, был представлен довольно подробный комментарий к содержанию статьи Чайковского; в нем сделан акцент на отношении композитора к музыке Н. А. Римского-Корсакова, причем не только к «Сербской фантазии», но и ко всем тем его сочинениям, о которых Чайковский когда-либо оставлял письменный отзыв, в том числе и в переписке. Более всего В. В. Яковлева интересовали музыкально-эстетические взгляды Чайковского, и вполне объяснимо, что материалами критических статей П. И. Чайковского исследователь не ограничился.

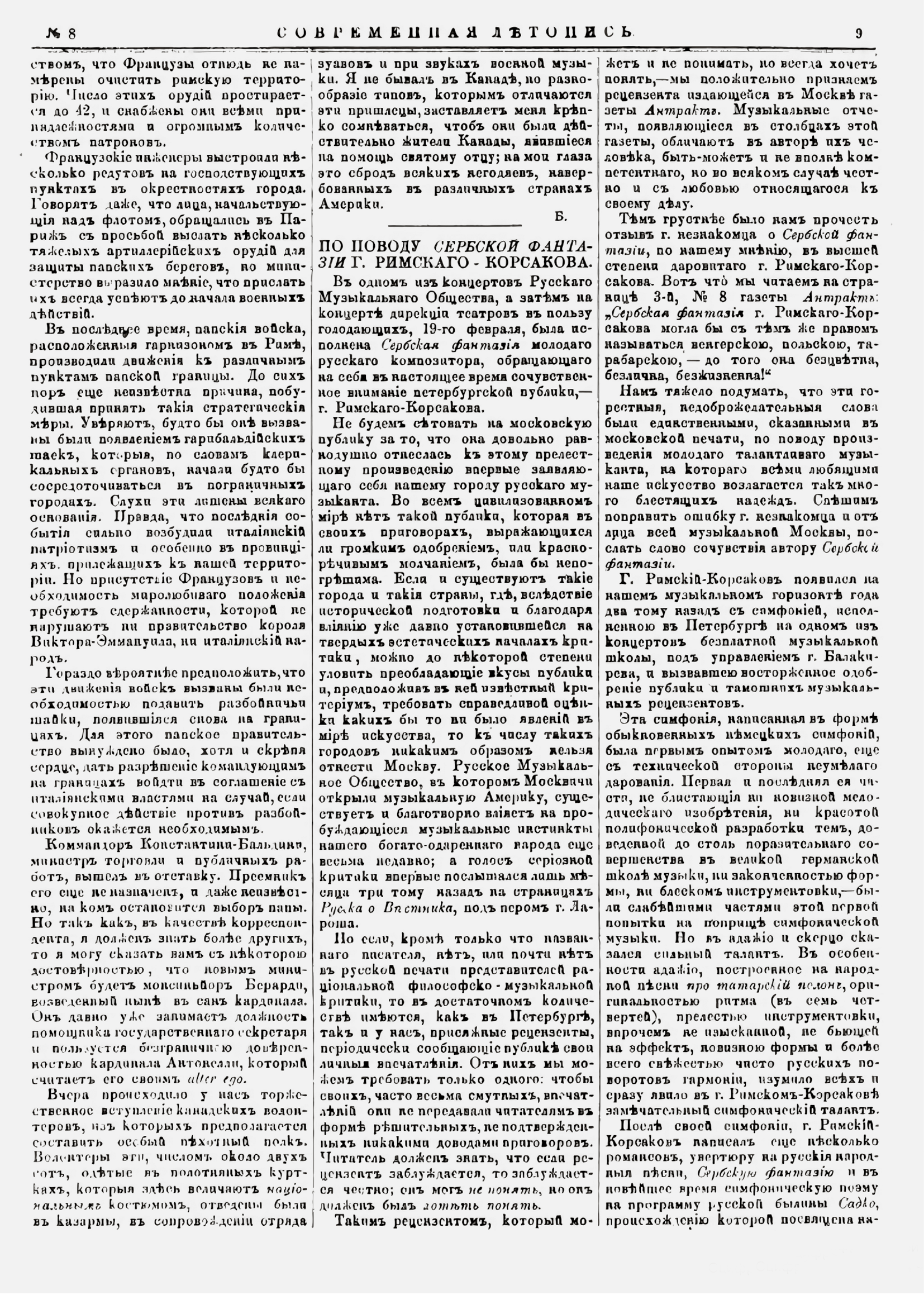

Илл. Статья П. И. Чайковского «По поводу „Сербской фантазии“ г. Римского-Корсакова» [25, 9]

Fig. Article by P. I. Tchaikovsky “Regarding Mr Rimsky-Korsakov’s ‘Serbian Fantasy’” [25, 9]

Фото: books.google.com

Однако, возможно, не придав особенного значения информации, которая содержалась в одном из примечаний В. В. Яковлева («Первое исполнение в Москве „Сербской фантазии“ Римского-Корсакова состоялось 16 декабря 1867 г.[ода] в третьем симфоническом собрании Русского музыкального общества под упр.[авлением] Н. Г. Рубинштейна» [24, 383]), он, сам того не осознавая, направил будущих исследователей по ложному пути. Действительно, московская премьера, по сведениям отчетов московского отделения Русского музыкального общества (далее — РМО) [17, 3–4], прошла именно там и тогда, как указано В. В. Яковлевым, но Чайковский написал свою статью в качестве ответа на публикацию, посвященную другому исполнению «Сербской фантазии» — в концерте 19 февраля 1868 года.

Сведения из примечания второго тома ЧПСС утвердились как непреложная истина, и с тех пор в фокусе внимания составителей разного рода энциклопедий и словарей, а также авторов специализированных библиографических изданий, в том числе даже такого авторитетного, как «Чайковский. Тематико-библиографический указатель сочинений» (2006) [26], находится концерт, состоявшийся 16 декабря 1867 года, с его программой и исполнителями, а не тот, которому реально посвящена первая статья Чайковского и возникшая по ее поводу полемика. Итак, ясно, что рубрика «История» 1, обязательная для академического издания, должна быть существенно обновлена. Можно также попытаться определить и более общие задачи готовящейся публикации. Чтобы сформировать новый подход, возможно, стоило бы сначала задать себе те вопросы, которые, судя по всему, не ставили перед собой предыдущие издатели, а затем заняться поисками ответов, чтобы подготовить максимально информационно насыщенный комментарий.

Вопросы эти можно разделить на два тематических блока. Первый связан с жизненными обстоятельствами и окружением Чайковского в год написания и публикации дебютной статьи. Что подразумевало для Чайковского это выступление в печати? Было ли оно осознано им как новый вид деятельности? Или мыслилось как разовая акция? В марте 1868 года прошло чуть больше двух лет со времени переезда Чайковского в Москву и полтора — с начала пребывания на посту профессора Московской консерватории. Как проявляло себя в смысле выступлений в печати его консерваторское окружение, люди из музыкально-театрального мира?

Второй тематический блок связан с газетной жизнью Москвы 1860–1870-х годов. Что представляла собой «Современная летопись» на фоне московской прессы? Из содержания статьи Чайковского становится ясно, что композитор полемизирует с мнением, выраженным в статье газеты «Антракт» [11]. В связи с этим встает еще один вопрос: в каком жанре и с какой целью написан данный текст?

Попытаемся ответить на поставленные вопросы настолько полно, насколько это возможно на сегодняшний день.

Что касается консерваторского окружения Чайковского, то выступления в печати музыкальной профессуры были очень нужны учебному заведению, претендующему на лидирующие позиции в культурной жизни Москвы. В конце 1860-х на этом поприще пробовали свои силы Н. А. Губерт, В. Н. Кашперов, изредка публиковался А. И. Дюбюк. В 1867 году началась критическая деятельность Г. А. Лароша, который выступал в печати наиболее ярко и последовательно. В его ранее упомянутом Предисловии содержатся воспоминания об этом времени, когда он «собирался начать журнальную кампанию в защиту Глинки вообще и „Руслана“ в особенности», а Пётр Ильич это «одобрял и поощрял» [7, XXIV].

В то время Чайковский, очевидно, еще не имел намерения выступить в роли критика. Однако, когда таковое возникло, он уже знал, к кому обратиться за помощью с выбором органа печати для публикации. Ларош с детства был знаком с М. Н. Катковым, влиятельным издателем «Московских ведомостей», «Русского вестника» и сопутствующих им еженедельников. В первом издании критических статей Лароша (1913) М. И. Чайковский подтверждает их давнее знакомство: «Мать Лароша была гувернанткой в семье Михаила Никифоровича Каткова. Отсюда знакомство с последним, а затем почти постоянное сотрудничество Германа Августовича в „Московских ведомостях“ и в „Русском вестнике“» [21, XXIV].

Модест Ильич, со временем став близким другом Германа Августовича, отводил обвинения в адрес критика из-за тесного общения с издателем, придерживавшимся монархических взглядов: «Катков очень высоко ценил литературное дарование юного приятеля и был слишком „большой барин“, чтобы препятствовать в своем журнале говорить свободно об искусстве критику, будь он даже, как Ларош, отъявленный республиканец. Ларош, в свою очередь, был слишком художник, чтобы не любоваться блестящей формой громоносных статей грозного трибуна самодержавия» [21, XXIV ].

Тем не менее М. И. Чайковскому не удалось защитить Лароша от будущих обвинений в сотрудничестве с Катковым; личная приязнь и взаимодействие музыкального критика и издателя-консерватора до сих пор вызывают у исследователей желание сблизить их идеологические платформы 2.

Итак, Ларош, вероятнее всего, помог Чайковскому «пристроить» публикацию в один из номеров «Современной летописи». По жанру это отнюдь не музыкально-критическая статья, а нечто вроде открытого письма, которое написано по собственному порыву, не по заказу или за гонорар, и, повторимся, представляет собой первое высказывание Чайковского по затронувшему его поводу, сделанное гласно. Ларош вспоминал, что тогда «лишь наполовину сочувствовал вмешательству Чайковского», не желая «пропагандировать школу, представителя или отдельное произведение» и «г.[осподина] Римского-Корсакова просмотрел (курсив оригинала. — А. В.)» [7, ХХХ]. Он так определил причину журналистского порыва друга-композитора: «Подобно многим другим, Чайковский дебютировал отрицанием, отпором чужому мнению: охота писать пришла, когда он увидел чужую несправедливость» [7, ХХХ].

Однако Ларош, писавший свое Предисловие спустя 30 лет после выхода первой публикации Чайковского, разумеется, не заглядывал в статью, которая вызвала тогда негодование последнего. Об этом свидетельствует указание, что в ней содержались нападки на «Сербскую фантазию» «немузыкального, дилетантски-самоуверенного свойства» [7, ХХХ]. Мы же заглянули не только в ту статью, но и в последующую, что вышла в ответ на публикацию композитора [12]. Теперь обновленную «историю» текста Чайковского можно изложить так.

Рубрика «История»

Первая статья П. И. Чайковского стала откликом на публикацию в театральном еженедельнике «Антракт» 25 февраля 1868 года в рубрике «Летопись московских концертов» (нужный фрагмент приведен нами в заключительной части настоящей статьи), за подписью Незнакомец [11]. В «Словаре псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» И. Ф. Масанова из пяти деятелей с данным псевдонимом хронологическая возможность написать статью в «Антракт» была только у А. С. Суворина, публициста, литератора и издателя [8, 257]. Составители специализированного словаря «Кто писал о музыке» утвердили расшифровку подписи Незнакомца как единственную и привели названия статей, которые автор, А. С. Суворин, завершал таким образом [1, 113–114].

Бóльшая часть журналистской деятельности Суворина была связана с Петербургом, но в 1868 году он, очевидно, находился в Москве или бывал там длительными наездами, так как его обозрения (летописи) музыкальной жизни для «Антракта» явно написаны постоянным посетителем театральных и концертных залов первопрестольной. В начале 1868 года газета только возобновилась после смерти предыдущего издателя, А. Н. Баженова; ее появления ожидали, о ней писали. В «Современных известиях» сообщали: «На будущей неделе возобновляется театральная газета „Антракт“, но на этот раз она составляет издание, независимое от театральной типографии» [13]. Новым редактором «Антракта» стал театральный деятель, драматург, переводчик и историк театра В. И. Родиславский (газета после его вступления в должность просуществовала всего лишь год).

Ранее в справочных изданиях, как было сказано выше, написание Чайковским статьи ошибочно связывалось с концертом РМО 16 декабря 1867 года (третье симфоническое собрание), где первый раз в Москве прозвучала «Сербская фантазия» Н. А. Римского-Корсакова под управлением Н. Г. Рубинштейна. В биографических материалах композитора нет подтверждения тому, что он посетил упомянутый концерт. Никаких откликов на это мероприятие не поместила и пресса; все внимание репортеров и обозревателей в декабре 1867 года было поглощено приездом в Москву Г. Берлиоза, его концертами и данным в его честь торжественным обедом в консерватории.

Чайковский же был как раз весьма озабочен подготовкой к концерту 19 февраля 1868 года, так как ему предстоял дирижерский дебют перед широкой публикой 3 («Должно быть, будет скверно, потому что я все более и более убеждаюсь в совершенной неспособности управлять оркестром» [23, 133]). Ожидалось исполнение «Танцев» из оперы «Воевода».

В Петербурге премьера «Сербской фантазии», сочинения молодого Римского-Корсакова (созданного «по мысли Балакирева» [16, 87] и исполненного под его же управлением), на концерте РМО, состоявшемся 12 мая 1867 года для гостей славянского съезда 4, имела успех. Кюи как старший товарищ Римского-Корсакова писал в покровительственном тоне: «В музыкальном отношении „Сербская фантазия“ особенных достоинств не представляет; но она написана так ловко, бойко, с таким жаром юности, так славно инструментована, что нельзя не порадоваться на г.[осподина] Римского-Корсакова. <…> „Сербская фантазия“ всем очень понравилась и была повторена по требованию публики» [6]. По его мнению, подобные сочинения важны как «необходимые подготовительные труды к более серьезным произведениям» [6].

Второе исполнение в Петербурге 26 октября того же года удостоилось восторженной оценки от враждующего с балакиревцами А. Н. Серова: «Капитальной новостью для многих слушателей и самою интересною пьесою этого концерта (на мой вкус) была „Сербская фантазия“ молодого русского композитора, Н. А. Римского-Корсакова. Не имев еще случая ознакомиться с партитурою этой прелестной оркестровой вещи, я не пущусь в подробности ее разбора (представляя себе вернуться к нему со временем). Заявляю здесь только, что по свежести и яркости колорита, по мастерской во всех отношениях оркестровке и разработке сербских народных мелодий, эта „фантазия“ свидетельствует о громадном таланте в молодом, только что начинающем композиторе. Этою вещью он чрезвычайно близко подошел к гениальной „Лезгинке“ в „Руслане“, — с большим, быть может, богатством палитры и с веянием чего-то нового, обаятельного. Тут — на мой вкус — несравненно больше колорита и творчества композиторского, чем во всем, что я слышал из сочинений г.[осподина] Балакирева. Кто так невероятно блистательно начинает, как г.[осподин] Римский-Корсаков, от того мы вправе ожидать чрезвычайно многого <…> (курсив оригинала. — А. В.)» [18, 1835].

В конце декабря 1867 года М. А. Балакирев приехал в Москву, где познакомился с Н. Г. Рубинштейном, П. И. Чайковским и другими московскими музыкантами [9, 136]. Вероятно, он рассказал им и о своем майском концерте в рамках славянского съезда, и о новинке — «Сербской фантазии» Римского-Корсакова, которую уже предназначали к московскому концерту 19 февраля. Наверняка между музыкантами шли переговоры о включении в концертные программы в Петербурге сочинений московских композиторов, в том числе упомянутых «Танцев» Чайковского. Во всяком случае, 21 января 1868 года партитура «Танцев» была выслана в столицу, а Балакирев, сообщив 21 февраля о ее получении, высказал определенную надежду на ее исполнение [9, 138].

Зарождающиеся уважительные отношения с руководителем «Могучей кучки» 5 и заочная симпатия к его ученику-другу — таков был контекст, в котором Чайковский мог воспринимать соседство в программе концерта 19 февраля 1868 года своей музыки с произведением Римского-Корсакова. Устроенное московской дирекцией Императорских театров в Большом театре мероприятие было благотворительным, сбор предназначался в пользу голодающих, или страдающих от неурожая 6. Музыкальная часть программы включала инструментальные соло и оркестровые пьесы, а также вокальные номера (в исполнении солистов труппы Русской оперы); драматическая — чтение стихотворных и прозаических отрывков лучшими артистами труппы Малого театра. В одном из анонсов, сделанных по единому образцу, имена артистов, способных привлечь публику, были

расставлены следующим образом:

БОЛЬШОЙ ВОКАЛЬНЫЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ, в котором примут участие г-[оспо]жи [А. Д.] Александрова, [А. Г.] Меньшикова, [И. И.] Оноре, [И. И.] Папендик, гг.[господа] [Д. А.] Орлов, [П. А.] Радонежский, [С. В.] Демидов, [Б.] Косман, [Л. Ф.] Минкус, [Н. Г.] Рубинштейн, [П. И.] Чайковский, хор и оркестр Императорских театров и хоры военной музыки. В чтении примут участие: г-[оспо]жи [Е. Н.] Васильева, [Н. М.] Медведева, [Г. Н.] Федотова, [Н. А.] Никулина, гг.[господа] [С. В.] Шумский, [И. В.] Самарин, [М. П.] Садовский и [Н. Е.] Вильде. Дирижировать будет капельмейстер г.[осподин] [И. О.] Шрамек [2].

Судя по откликам прессы, концерт вполне удался; правда, все указывали на его слишком обширную программу (25 номеров), которой хватило бы на два вечера. Ценную подробность сообщил обозреватель «Московских ведомостей» Н. М. Пановский: программа была разделена на четыре части, и «третья часть началась сочинением профессора консерватории П. И. Чайковского: Танцы из оперы Воевода. <…> Публика много аплодировала и несколько раз вызывала г.[осподина] Чайковского (курсив оригинала. — А. В.)» [14]. Имя Римского-Корсакова и факт исполнения его сочинения нашли отражение в единственном материале — обзоре московских концертов за подписью Незнакомец (Суворин) [11]. Концерту в пользу голодающих (19 февраля) был посвящен один из разделов панорамного отчета Суворина, размещенного на пяти страницах. Главными фигурами музыкальной части вечера для журналиста стали три отечественных композитора: Чайковский («Танцы» к «Воеводе»), Фитингоф-Шель (Увертюра к опере «Демон») и Римский-Корсаков («Сербская фантазия»). Из них с наибольшим сочувствием, как следует из его отчета, публика принимала первого, с умеренным интересом — второго, равнодушно и даже неприязненно — третьего.

На исполнение «Сербской фантазии» Н. А. Римского-Корсакова Суворин отозвался лишь одним предложением. Но и этого хватило, чтобы дать повод Чайковскому выступить в печати. Композитор, проигнорировав остальное содержание «Летописи московских концертов», сосредоточился лишь на сочинении Римского-Корсакова, построив свою статью как ряд возражений на единственное утверждение Незнакомца.

Текст Чайковского, как уже было сказано, имеет признаки открытого письма, но также и аналитического эссе; в этом смысле зачин названия «По поводу» — точный. «По поводу» исполнения автор приступает к теме, которая затем превратится в сквозную в его музыкально-критических статьях, — это вызывающий сожаление уровень московской публики. Также симптоматично, что воспитание музыкального вкуса москвичей он ставит в зависимость от «установившейся на твердых эстетических началах критики» [24, 25]. Некий полемический перехлест увидел Суворин в том, что единственным «пророком» по части музыкальной критики в Москве Чайковский объявил только своего друга и коллегу: «<…> голос серьезной критики впервые послышался лишь месяца три тому назад на страницах „Русского вестника“, под пером г.[осподина] Лароша» [24, 25]. Далее Ларош назван «писателем» и «представителем рациональной философско-музыкальной критики» [24, 25].

Еще один тематический пласт статьи — уровень и компетенция «присяжных рецензентов» [24, 25] Петербурга и Москвы, и Незнакомца (Суворина) в числе таковых. Упоминание Чайковским петербургских рецензентов, «периодически сообщающих публике свои личные впечатления», позволяет предположить, что он пристально следит за столичной прессой и уже готов в дальнейшем высказывать публично свои впечатления профессионального музыканта. Незнакомцу — признавая в нем «человека <…> честно и с любовью относящегося к своему делу», — он ставит в вину «горестные, недоброжелательные слова» [24, 26], обращенные к молодому талантливому композитору. Но гораздо бóльшая вина, по его мнению, все же лежит на всей московской прессе, ибо несколько слов Суворина остались ее единственным откликом.

Из статьи следует, что Чайковский был даже признателен Незнакомцу, единственному, кто откликнулся на концертное исполнение «Сербской фантазии» и тем самым дал ему повод к музыкальному разбору не только этого, но и других сочинений Римского-Корсакова (в том числе Первой симфонии и симфонической поэмы «Садко»). Та глубина, с какой Чайковский анализирует «Сербскую фантазию», дает основание предположить, что он видел партитуру. Известно, что в процессе репетиций он общался с капельмейстером Шрамеком (руководившим концертом 19 февраля) и мог обратиться к нему с просьбой ознакомиться с рукописью.

Чайковский ставил перед собой цель «проследить такт за тактом всю прелестную пиесу г.[осподина] Римского-Корсакова» [24, 27]; и, несмотря на ограничение «пределами небольшой газетной статейки», он почти достиг желаемого. В его критической оценке дана весьма полная характеристика тематизма, формы и инструментовки «Сербской фантазии», и краткая — гармонической «перекраски» мелодии.

Публикация композитора была замечена, и прежде всего Незнакомцем. Его ответная реакция появилась в «Антракте» 17 марта 1868 года, аналогично предыдущей рецензии, как раздел «Летописи московских концертов» [12]. Суворин назвал статью Чайковского «оригинальной филиппикой» (вероятно, был ею удивлен) и высказал далее ряд аргументов в свою пользу. Один из главных — тот, что он лишь донес в своем очерке мнение публики: «Критик укоряет нас в сообщении личного впечатления, не подкрепленного доводами; но при безмерной массе материала, представляемого концертами, нам нет физической возможности распространяться в газете, не специальной по музыке, о[бо] всех явлениях концертного репертуара; мы принуждены останавливаться лишь на более видных из них, ограничиваясь относительно остальных кратким упоминанием, т.[о] е.[сть] тем, чему придается название личного впечатления; что это впечатление было не личное только, доказательством служит оценка пьесы самою публикой, которую можно разве укорить в излишней тароватости на рукоплескания и которая тем не менее проводила фантазию гробовым молчанием. Суд же публики, которой принадлежит первенствующая роль, в концертном исполнении не может быть пройден горделивым презрением, как то делает в своей статье г.[осподин] Чайковский» [12, 4]. В завершающей части статьи — примирительные строки: «Г.[осподин] Чайковский в заключение напоминает нам, что автор еще юноша, что перед ним целая будущность: охотно принимаем это к сведению и заявляем нашему оппоненту, что когда силы молодого композитора окрепнут и возмужают, и он оправдает каким-либо замечательным произведением надежды, возлагаемые на него кружком его друзей, мы первые пойдем ему навстречу и отнесемся к нему с тем же приветом, с которым встретили и самого г.[осподина] Чайковского» [12, 5].

Действительно, Незнакомец в своем обзоре концерта 19 февраля давал «Танцам» Чайковского самую положительную оценку; данное обстоятельство также добавляло оригинальности как выступлению композитора, так и всей этой полемике в целом.

О новом оформлении публикации

Из вышеизложенного становится ясно, что первая статья Чайковского — часть сложного, многосоставного музыкально-исторического сюжета. Исходя из требования большей точности при ее новой научной републикации, необходимо учитывать, что она окружена двумя аналогичными документами — предшествующей статьей и статьей-откликом. Возникает потребность в контекстных дополнениях или пересмотре традиционного раздела научного комментария, который дается вслед за основным источником.

На наш взгляд, логично помещение статьи Незнакомца перед откликом на нее Чайковского, скажем, более мелким шрифтом. Это может быть оправдано еще и тем, что таков практически единственный способ составить представление о том концерте, где Чайковский впервые выступил дирижером (афиш не сохранилось). Такое последование и предлагаемый вид подачи материала дают читателю возможность точнее представить жанр дебютного выступления Чайковского в печати. При этом публикуемый материал преподносится не как лаконичная статья-отклик, а в контексте развернутой полемики.

Дальнейшие размышления о форме публикации статей, как бы составляющих фрагмент более протяженного по смыслу текста, приводят к необходимости включения дополнительных данных. Если статья является частью полемики, как в нашем случае, то необходимо подробное представление ее участников и краткое комментирование статей, не принадлежащих перу Чайковского. Усложненная и обогащенная форма подачи текстов Чайковского в томах серии XIV АПСС будет способствовать более полному освещению культурных событий, которым посвящены статьи, а также портретированию музыкальных критиков из окружения композитора.

Обзор современных источников

Важной составляющей нового научного комментария должен стать контекст современного изучения проблематики. Первая критическая статья Чайковского привлекала и привлекает внимание исследователей в XX и первых десятилетиях XXI столетия. Основная причина — посвящение сочинению Н. А. Римского-Корсакова. У нее сложилась собственная репутация, которая ранних публикаторов могла бы сильно удивить. В. В. Яковлев во вступительной статье второго тома ЧПСС («Чайковский-критик») и в комментариях к тексту Чайковского о «Сербской фантазии» [24] проводил мысль об отсутствии антагонизма в отношениях композитора с «Могучей кучкой». Доказательством ему служили два первых печатных материала Чайковского-критика ([22], [25]), написанных «в защиту» Римского-Корсакова и Балакирева [24, 5].

Тут можно возразить, что в будущем, вплоть до окончания рецензентской карьеры, Чайковский выступил с подробным музыкальным разбором сочинения Римского-Корсакова лишь один раз — в 1875 году, причем совсем не в благостном тоне. Он дал следующую оценку Третьей симфонии петербургского коллеги: «<…> преобладание техники над качеством мыслей; недостаточность вдохновения и порыва, взамен которых: выработанность и пестрота изящных деталей, доходящая до излишества. <…> Это — филистер, консерватор в душе, увлеченный некогда на арену свободомыслия и теперь совершающий робкое отступление. Вследствие этого недостатка искренности, непосредственности в художественной концепции г.[осподин] Римский-Корсаков впадает в сухость, холодность, бессодержательность, не всегда скрадываемую изящною выточенностью малейшего штриха. Вот почему нельзя удивляться, что публика не особенно сочувственно приняла симфонию г.[осподина] Корсакова» [24, 227].

Рискнем предположить следующее: тогда, в конце 1860-х — начале 1870-х годов, Чайковский надеялся, что Римский-Корсаков продолжит композиторскую карьеру как автор крупных симфонических сочинений; такое «пришествие» он возвещал в первой статье, а впоследствии сокрушался о том, что его ожидания не сбылись.

В качестве отступления отметим важность фиксации промежуточных выводов. Тенденция сглаживания естественно возникавших несовпадений во взглядах и противоречий во взаимоотношениях между крупными музыкантами сегодня представляется устаревшей. Аргументировать негативные оценки Чайковского 1875 года тем, что в 1892-м его мнение изменится, — значит игнорировать специфику избранного для анализа исторического промежутка, например, пятилетия, а, следовательно, упускать из виду существенные детали. Именно таким образом созданная — на затушеванном, без подробностей фоне — картина встречи Чайковского и Римского-Корсакова обрела самостоятельную жизнь.

Идея о приветствии одного национального гения другим, выраженном в дебютном критическом выступлении, пришлась по вкусу советскому музыковедению. В монографии «Жизнь и творчество Н. А. Римского-Корсакова» 7 А. А. Соловцов писал: «Поистине пророческими словами встретил сочинение Римского-Корсакова Чайковский. <…> Чайковский энергично возражает критику, выступившему под псевдонимом Незнакомец и не оценившему ни таланта автора „Сербской фантазии“, ни подлинно народного характера его музыки» [19, 55–56].

Исследователь XXI века, Е. А. Дьячкова, суммировавшая подобные оценки, утверждает: «В работах советских музыковедов статья П. И. Чайковского чаще всего преподносится как „выступление-пророчество“» [3, 1]. Далее следует разъяснение: «<…> Факт критического дебюта П. И. Чайковского оказался наделен чертами советской мифологемы о народных „пророках“, которые „узнают“ друг друга и эмоционально приветствуют друг друга при „встрече“. Библейский первоисточник этой мифологемы в сознании советских граждан вытесняли „легендарные встречи“ разновозрастных великих художников, писателей, композиторов. Вербальным символом мифа „встреч“ творческих поколений, как известно, стали строки А. Пушкина „Здравствуй, племя // Младое, незнакомое!“ из стихотворения „…Вновь я посетил // Тот уголок земли…“, адресованные молодым саженцам деревьев, которые появились на месте вырубленных. Впрочем, в советскую пору эта цитата функционировала в виде самостоятельного, автономного текста-лозунга» [3, 1].

Оригинальность взгляда Е. Дьячковой на дебютный критический опус Чайковского заключается в том, что она считает его в большой степени связанным с приемами адвокатской практики, согласно первому образованию композитора. В качестве его непосредственного предшественника по использованию «судебного красноречия» в музыкально-критической сфере назван А. Н. Серов. Правда, Дьячкова полагает, что это утверждение «требует дополнительных научных разведок» [3, 3], но, как нам кажется, факту знакомства Чайковского с критикой Серова особые доказательства не нужны. Исследователь утверждает: «Композиция статьи П. И. Чайковского свидетельствует о предварительной аналитической работе его в роли „адвоката“ — продумана фабула адвокатского дела, сформулирована позиция по делу, определены наиболее уязвимые и наиболее сильные позиции защиты, продумана стратегия выступления» [3, 4]. Дальнейшее содержание статьи Дьячковой посвящено обоснованию изложенного выше тезиса.

Современные исследователи сняли с Римского-Корсакова обвинение Незнакомца в том, что «Сербская фантазия» «могла бы с тем же правом называться венгерскою, польскою, тарабарскою» [11, 4]. Чайковский, кстати, не решился полностью отрицать неопределенность национальной окраски в этом сочинении; он выразился осторожно: «Не знаем, насколько г.[осподин] Римский-Корсаков имел право назвать эту фантазию сербской. Если мотивы, на которых она построена, действительно сербские, то весьма интересно знать, почему эти мелодии носят на себе столь явные признаки влияния музыки восточных народностей на народное творчество сербов» [24, 27].

Ныне установлено, что тема, похожая на использованную Римским-Корсаковым, содержится в фольклорном сборнике сербского композитора Корнелия Станковича (1831–1865): «<…> Собранный Станковичем сербский мелос стал прототипом для художественной обработки и[,] подобно сборнику „40 русских народных песен“ Балакирева, он послужил тематическим материалом для „Сербской фантазии“, где встречаем тему песни „Ти момо, ти девойко“ из сборника Станковича» ([5, 53], см. [4, 13]).

По совокупности изложенной в нашей статье проблематики можно сделать только предварительные выводы, ибо основная работа еще впереди. Необходимость нового подхода к републикации музыкально-критических статей П. И. Чайковского очевидна. Столь же очевидно, что каждая из них способна заставить решать неожиданные проблемы, принести сюрпризы и даже привести к открытиям; на это мы также надеемся. Разумеется, анализ особенностей одной статьи не может автоматически дать волшебного ключа к закрытым дверям других. Однако некоторые опробованные способы работы с материалом, предполагаем, пригодятся в дальнейшем. Это относится к поиску баланса между узким, точечным ракурсом рассмотрения, в пределах хронологического интервала между конкретными событиями концертной жизни и критической реакцией на них, и более широкими обзорами музыкально-театральных сезонов. Также возникают некоторые опасения преждевременных обобщений, которые, без учета незначительных на первый взгляд деталей, постфактум могут поставить под сомнение всю созданную концепцию. Видимо, еще не раз придется обращаться к началу, что предлагаем сделать и читателям этой статьи.

В завершение публикуем фрагмент, с необходимыми комментариями, того самого обзора музыкальной жизни Москвы, который пробудил в П. И. Чайковском критика.

С чего все началось

Обзор Незнакомца в № 8 «Антракта» 25 февраля 1868 года (с. 1–5) [11] состоит из трех частей, соответственно содержанию, объявленному в начале. Мы публикуем только среднюю часть, напечатанную на страницах 2–4.

«Летопись московских концертов. Концерты в пользу декораторов Шангина и Куканова 8 (18 февраля), в пользу голодающих (19 февраля), первый концерт дирекции с участием г-[оспо]ж Фиоретти и Вольпини и г-[осподи]на Гасье 9 (20 февраля).

<…>

Концерт 19 февраля, данный дирекциею [sic] театров с прекрасной целью помощи страдающим от голода (или неурожая, как теперь скромно говорится) удался вполне. Большой театр был наполнен блестящей публикой сверху донизу и освещен a giorno (ит. как днем. — А. В.). Сцена была обращена в просторную залу, где за театральным оркестром на возвышении помещалось несколько хоров военной музыки. Программа концертов была своеобразна и интересна, и если чем-нибудь страдала, то разве чрезмерным количеством исполненных произведений. В программе концерта, данного с чисто национальной целью, преобладала и музыка национальная: тут были Глинка, Верстовский, Даргомыжский, Серов, молодой и талантливый композитор Чайковский, Римско-Корсаков [sic] и Фитингоф-Шель. Увертюра к опере „Демон“, на сюжет лермонтовской поэмы последнего из названных композиторов избрана была для открытия концерта. Г.[осподин] Фитингоф известен в летописи русской оперной музыки как автор неудачной оперы „Мазепа“, данной в 1859 г.[оду] в Петербурге, а потом игранной у нас в Москве, и носящей на себе характер чисто итальянский, до того сильный, что в уста одного из действующих лиц (в Малороссии 18 века) вложена ария, прямо скопированная с brindisi из „Лукреции Борджии“. Со времени своей сценической неудачи автор хранил молчание и, как было слышно, усиленно занялся переработкой своего стиля, ложное развитие которого было указано ему критикой. Плодом этой внутренней борьбы была опера „Демон“ 10, отрывки которой время от времени проникали в публику. Пока трудно судить о достоинстве нового произведения г.[осподина] Фитингофа; увертюра его носит на себе слишком явные следы борения, колебания автора в выборе истинного пути развития таланта, — последнего же у него отнять нельзя. Быть может, иная крайность ждет композитора в принимаемом направлении. Излишнее щегольство высшими, серьезнейшими замыслами, пристрастие, напр.[имер], к ухищренному разрешению диссонансов и к стройной (на деле только шумной) оркестровке; но во всяком случае, это — первый шаг на новом пути, и грешно было бы не поддержать его словом сочувствия. Более стойкий, почти уже сформировавшийся талант можно уже теперь приветствовать в г.[осподине] Чайковском, молодом профессоре и одном из немногих представителей русского элемента в Московской консерватории. Танцы из его оперы „Воевода“ обличают в нем большое дарование: нельзя не заметить некоторой родственности его с манерой Даргомыжского, но подражательность в первом периоде развития присуща даже величайшим творцам музыки; время и самодеятельность возьмут свое. Но пока уже виден смелый размах кисти, мастерское ведение и разработка темы, много вкуса в оркестровке и народный колорит, мелодии без подражательности плясовым или песенным народным напевам. Финал отрывка нам кажется слишком материальным, слишком торжественным для завершения танцев; впрочем, быть может, в целом оперы [sic] такой прием почему-либо оказался необходим. Сербская фантазия г.[осподина] Римско-Корсакова могла бы с тем же правом называться венгерскою, польскою, тарабарскою, — до того она бесцветна, безлична, безжизненна; публика приняла ее крайне холодно. Несмотря на полную благодарность, которою обязана критика г-[оспо]же Александровой за намерение восстановить в глазах публики настоящее значение таланта Верстовского, к сожалению[,] горделиво забываемого современностью, не можем не посетовать, что выбор певицы пал на одну из менее удачных опер композитора („Сон наяву, или Чурова долина“), представляющей собою начало постепенного упадка его таланта; если искорки замечательного вдохновения еще блещут кое-где в этой сказочной опере, то уж никак не в партии примадонны. — Из „Жизни за царя“ были исполнены: трио с хором „Не томи, родимый“ и молитва 3-го акта. — хор из „Рогнеды“ Серова совершенно пропал вследствие недостаточного знания своей партии г.[осподином] Демидовым и поэтому полного его разлада с хором. Читатель видит, что подобные случаи повторяются в последнее время особенно часто и грозят в будущем полным распадением общего строя исполнения опер. Г-[оспо]жа Мельникова с большим тактом заменила посредственный романс Андреева „Отчего, скажи“, назначенный в программе, двумя народными песнями, украинскою и великорусскою, которые певица исполняет прекрасно. Она же с г-[оспо]жою Оноре исполнила прелестный дуэт „Девицы-красавицы“ Даргомыжского, одно из многих свидетельств, насколько талант этого композитора склонен к основанию небывалой еще доселе на Руси, грациозной и легкой, комической оперы. — Инструментальные соло, представлявшие собой весьма мало интереса, исполнены были гг. [господами] Косманом и Минкусом и г-[оспо]жою Папендик. — Чтение различных стихотворных и прозаических произведений лучшими артистами драматической труппы немало содействовали занимательности и разнообразию концерта. В этом отношении пальма первенства бесспорно принадлежит г.[осподину] Шумскому, превосходно прочитавшему один из новейших сатирических очерков г.[осподина] Щедрина „Прощаюсь, ангел мой, с тобою. — Провинциальный романс в действии“ 11. — Этот рассказ, полный тонких сатирических намеков на современные обстоятельства, затрагивающие многие слабые стороны русской жизни, встретил полное сочувствие публики: нельзя не назвать многознаменательным фактом этих восторженных рукоплесканий трехтысячной толпы из всех слоев общества, рукоплесканий, с особенным тактом отмечавших наиболее рельефные места. С успехом рассказал (и даже два раза) г.[осподин] Садовский о представлении итальянцами оперы „Невеста-лунатик“ (из водевиля „Складчина на ложу в итальянскую оперу“) 12; артисту можно заметить, что этот рассказ несколько устарел для устной передачи, — странно возвращаться к сороковым годам и слышать о Сальви и Ассандри 13, давно сошедших со сцены. — Г.[осподин] Самарин прочел, или лучше сказать продекламировал стихотворение Мея „Слепорожденный“; контраст между непринужденным чтением остальных чтецов и напыщенной, витиеватой декламацией г.[осподина] Самарина, с мерным скандованием [sic; возможно, скандированием. — А. В.] стиха, был не в пользу артиста. Г.[осподин] Живокини, избравший предметом чтения один из мелких рассказов Погосского „Музыкант Андрон-певец“ 14 читал как-то безжизненно и до того тихо, что немногие в зале могли что-либо расслышать; последнее обстоятельство было причиной протестаций [sic] со стороны высших ярусов. Г.[осподин] Вильде произнес написанное им ко дню концерта стихотворение, очень удачно приноровленное к благой цели, собравшей публику в тот вечер; оно было осыпано рукоплесканиями (*Стихотворение это помещается в нынешнем № Антракта). Такой же прием оказала публика другой pièce de circonstance (фр. сочинение по случаю. — А. В.), сказанной под музыку г-[оспо]жею Оноре: это была драматическая сцена Доницетти „Мать и сын“, изображавшая страдания бедной семьи, застигнутой голодом, мучения и жалобы матери и смерть ребенка; сцена эта была повторена по настоятельному требованию публики. — Из артисток драматической труппы читали только г-[оспо]жи Медведева и Васильева: первая — стихотворение „Утопленница“ Томаса Гуда 15, вторая же — стихотворение А. Н. Плещеева; чтению последней артистки можно сделать, хотя в меньшей степени, тот же укор, как и декламации г.[осподина] Самарина. — Концерт был заключен народным гимном, исполненным артистами всех трупп, воспитанницами театральной школы и военными оркестрами.

<…>

Незнакомец».

Список источников

- Бернандт Г. Б., Ямпольский И. М. Кто писал о музыке. Био-библиографический словарь музыкальных критиков и лиц, писавших о музыке в дореволюционной России и СССP. Т. III. М. : Советский композитор, 1979. 208 с.

- Большой театр // Московские ведомости. 1868. 14 февраля. № 33. С. 3.

- Дьячкова Е. А. Первая критическая публикация П. И. Чайковского в контексте юридической практики второй половины XIX века // Израиль XXI. 2011. № 6 (30). С. 1–7.

- Корен-Бергамо М. Сербские темы в творчестве русских и советских композиторов. Белград : Университет искусств, 1983. 135 с.

- Кркотич К., Ефимова Н. И. Сербско-русское сотрудничество в зеркале международных контактов Русского музыкального общества // Музыка в системе культуры: научный вестник Уральской консерватории. Вып. 17. Императорское Русское музыкальное общество: на переломах истории. Материалы Международной научно-практической конференции / отв. ред. Е. Е. Полоцкая. Екатеринбург : Уральская гос. консерватория, 2019. С. 51–55.

- Кюи Ц. А. Музыкальные заметки. Концерт г. Балакирева. Предстоящий 25-летний юбилей «Руслана». Слухи // Санкт-Петербургские ведомости. 1867. 1 июня. № 151. С. 1–2.

- Ларош Г. А. Предисловие // П. И. Чайковский. Музыкальные фельетоны и заметки. 1868–1876. М. : Книжный дом «Либроком», 2012. С. I–XXXII.

- Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. В 4 т. Том 2. М. : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1957. 390 с.

- Милий Алексеевич Балакирев. Летопись жизни и творчества. Л. : Музыка, 1967. 599 с.

- Музыкальные фельетоны и заметки Петра Ильича Чайковского (1868–1876 г.). М. : Печатня С. П. Яковлева, 1898. 440 с.

- Незнакомец. Летопись московских концертов // Антракт. 1868. 25 февраля. № 8. С. 1–5.

- Незнакомец. Летопись московских концертов. Концерты Ф. Лауба (7 марта) и А. Н. Серова (10 марта) // Антракт. 1868. 17 марта. № 11. С. 1–5.

- П. Р. Московские известия // Современные известия. 1868. 7 января. № 6. С. 3.

- Пановский Н. М. Концерт в пользу страдающих от неурожая (19 февраля) // Московские ведомости. 1868. 23 февраля. № 40. С. 4.

- Перевалова Е. Б. Творчество «Могучей кучки»

композиторов в оценках консервативной прессы 1860–1880-х гг. (по материалам газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник») // Вопросы журналистики. 2020. № 8. С. 117–135. DOI: 10.17223/26188422/8/8. - Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. М. : Согласие, 2004. 608 с.

- Русское музыкальное общество. Московское отделение. Отчет Московскаго отделения Императорскаго Русскаго музыкальнаго общества. 1867–[18]68 год. М., 1868. 47 с.

- Серов А. Н. 2-й и 3-й концерты Русского музыкального общества // А. Н. Серов. Критическое статьи. Т. 4. СПб. : Типография Департамента уделов, 1896. С. 1834–1836.

- Соловцов А. А. Жизнь и творчество Н. А. Римского-Корсакова. 2-е изд. М. : Музыка, 1969. 673 с.

- Стасов В. В. Славянский концерт г. Балакирева // В. В. Стасов. Избранные сочинения в 3 т. Том 1. М. : Искусство, 1952. С. 171–173.

- Чайковский М. И. Герман Августович Ларош // Г. А. Ларош. Собрание музыкально-критических статей. Т. 1. М. : Типо-литография товарищества И. Н. Кушнерёв и Ко, 1913. С. V–XXV.

- Чайковский П. И. Голос из московского музыкального мира // Современная летопись. 1869. (16) мая. № 16. С. 6–7.

- Чайковский П. И. Литературные произведения и переписка. Полное собрание сочинений. Т. V. М. : Государственное музыкальное издательство, 1959. 518 с.

- Чайковский П. И. Музыкально-критические статьи. Полное собрание сочинений. Т. II. М. : Государственное музыкальное издательство, 1953. 438 с.

- Чайковский П. И. По поводу «Сербской фантазии» г. Римского-Корсакова // Современная летопись. 1868. 10 (22) марта. № 8. С. 9–10.

- Чайковский. Тематико-библиографический указатель сочинений. М. : Музыкальное изд-во «П. Юргенсон», 2006. 1194 с.

Комментировать