Органная диспозиция Арнольда Шлика и ее «отличающиеся» регистры

Органная диспозиция Арнольда Шлика и ее «отличающиеся» регистры

…Многое пробуется: сегодня — одно, завтра — нечто другое.

Арнольд Шлик. «Зерцало органостроителей и органистов»

Арнольд Шлик 1 (ок. 1445‒1460 — после 1521) — южнонемецкий композитор, органист и органный эксперт, известный как «мастер Арнольд-слепой», «мастер Арнольд, органист из Гейдельберга» [16, 688], «Арнольд Шлик, пфальцграфский, курфюрстский органист» 2, а также «musicus consummatissimus» («cамый совершенный музыкант») и «organista probatissimus» («органист наивысшей пробы») [23, 8]. В сохранившихся документах вместе с мастером Арнольдом упоминаются и его сыновья, сопровождавшие отца в поездках на многочисленные органные экспертизы. По свидетельству одного из них — Арнольда-младшего, Шлику на протяжении многих лет доводилось играть перед «кайзерами и королями, курфюрстами, князьями и другими благородными господами духовного и светского звания» 3.

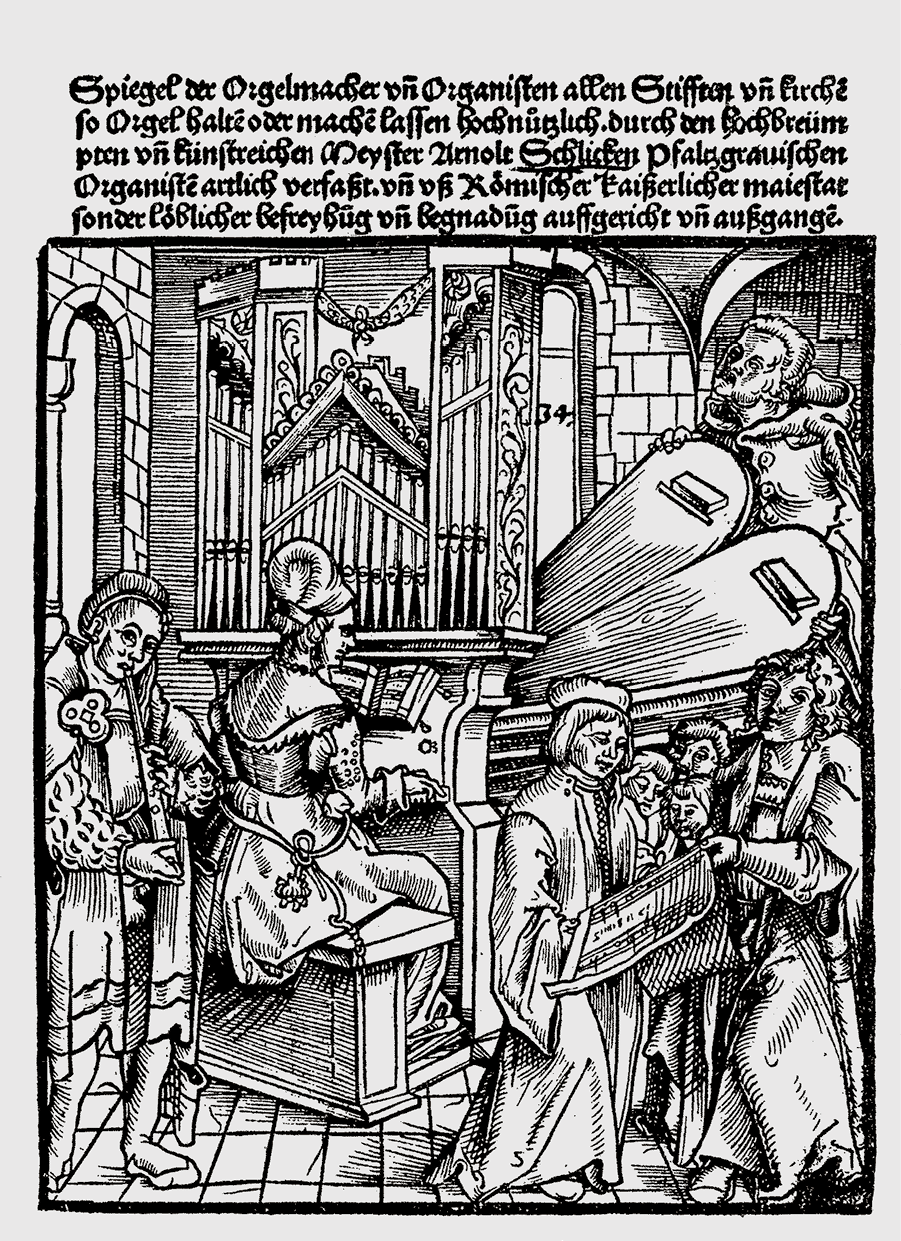

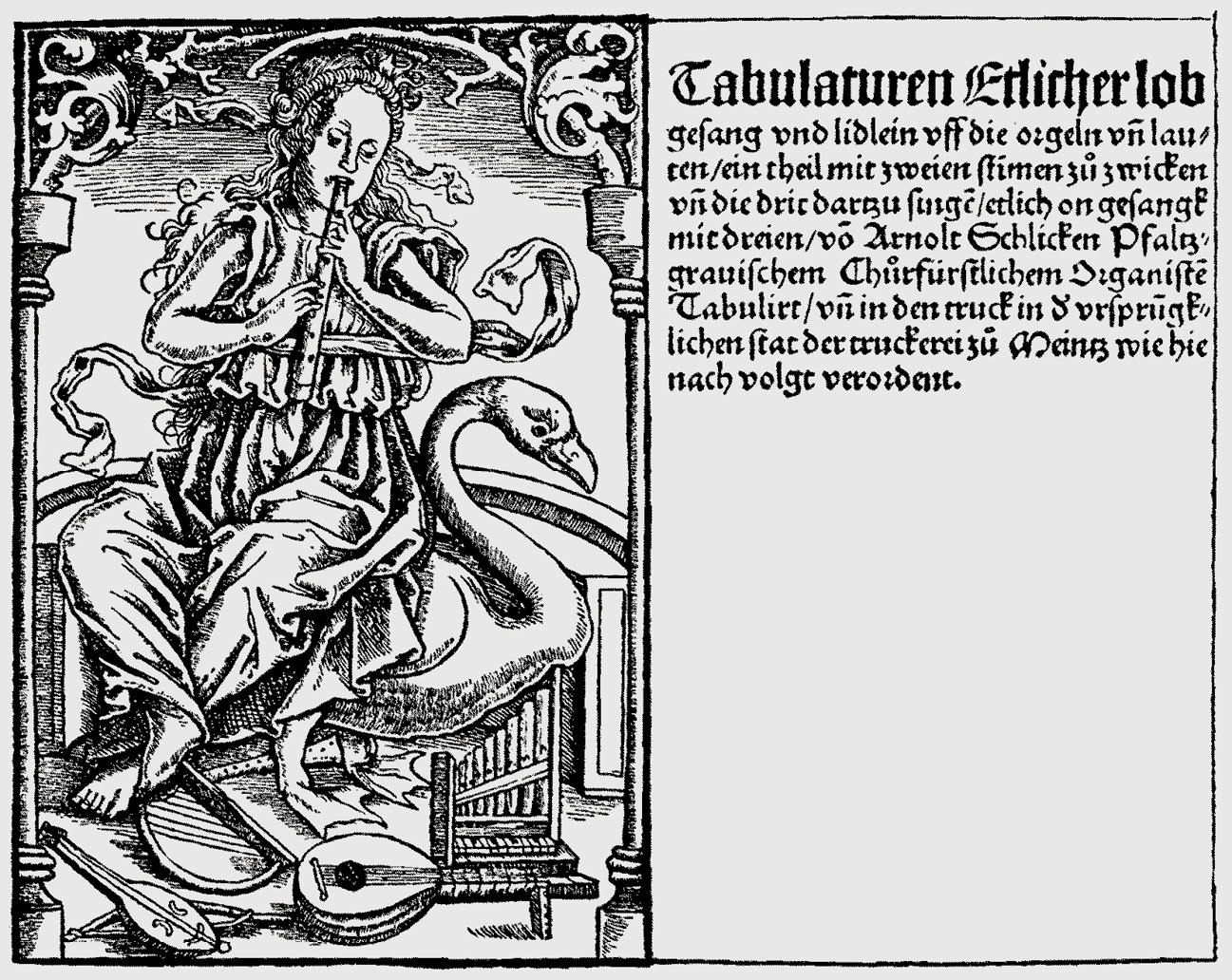

Однако в историю органного искусства Шлик вошел прежде всего как автор первого немецкоязычного трактата по органостроению под названием «Зерцало органостроителей и органистов» (Гейдельберг/Майнц/Шпейер 4, 1511), признанного наиболее ранним и значительным источником по теории немецкого органа ([1, 23], [15]). Трактат [20], наряду с появившимся годом позже сборником «Табулатуры хвалебных песнопений и песен» (Майнц, 1512 5; оба издания вышли с императорской привилегией), является ярким свидетельством не только значимости творческой деятельности Шлика, но и весьма развитой, самостоятельной органной культуры, существовавшей в Южной Германии в дореформационный период (илл. 1а, б) 6. Уже самим фактом своего существования труды Шлика позволяют нам судить о ведущей или, по крайней мере, весьма важной роли южнонемецкой (в частности, верхнерейнской) школы в истории западноевропейской органной музыки. Ни в какой иной национальной культуре не сохранилось столь ранних фундаментальных трудов, демонстрирующих высокий уровень органного искусства.

Илл. 1а, б. Ксилографии на титульных листах трактата [25] и сборника табулатур Шлика

Fig. 1a, b. Woodcuts on the title pages of Schlick’s treatise [25] and collection of tablatures

Фото: wikipedia.org

Трактат Шлика содержит важнейшие сведения из области органостроения, а также церковной практики органной игры и служит главным источником при попытках осуществить реконструкцию особенностей южнонемецкой органной диспозиции начала XVI века ([24, 3], [19, 87], [12, 155‒157]).

Описание органной диспозиции, какой она предстает в трактате сквозь призму самобытного литературного стиля Шлика и отраженной в нем южнонемецкой органной культуры начала XVI века, — главная цель настоящей публикации. Поскольку интересующие нас сведения разбросаны по главам «Зерцала» в виде множества отдельных мотивов, представляется целесообразным вначале обратиться к общей характеристике этого труда с поистине богатой историей существования.

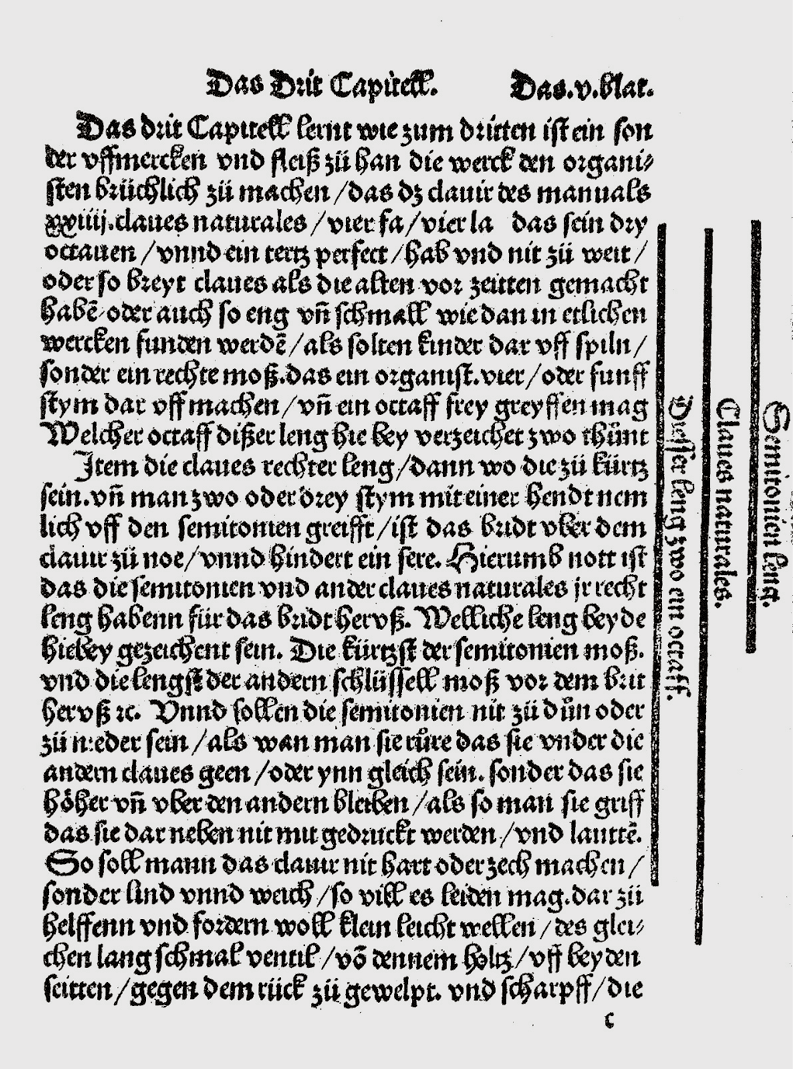

После долгого забвения трактат «напоминал о себе», когда обнаруживались его экземпляры. Первый из них был найден в 1845 (1846) году в небольшом городке Арау — центре кантона Аргау на севере Швейцарии, граничащего с Германией, — в процессе передачи в кантональную библиотеку старинных рукописей и гравюр из монастыря Мури 7, находящегося в том же кантоне (малоизвестный, возможно, еще не зафиксированный в органоведческих публикациях факт) 8; другой экземпляр — в 1858 году в Рейнхардсгримме (Саксония), за камином фермерского дома; третий — почти веком позже, в 1952 году, в исторической Мариинской библиотеке Галле (Зале), в одной подшивке с более поздними, чем «Зерцало», музыкальными трактатами XVI века [25, 5] 9. Первая находка осталась без внимания общественности, а вот в связи с двумя последующими в органоведческой литературе стали появляться переиздания трактата, содержащие информацию о нем ([22], [23], [25]), переводы на другие языки и, наконец, исследования ([7], [8], [12], [21], [24]). Арауский экземпляр является, пожалуй, наиболее ценным из трех, поскольку помимо печатных содержит и три десятка рукописных страниц с рисунками неизвестных авторов, а также самого разного рода комментарии на полях типографских страниц книги — от рекомендаций по изготовлению клавиатуры до рецептов пестицидных мазей от вредителей для кожаных мехов органа (илл. 2) 10.

Илл. 2. Страницы экземпляра трактата из Арау с рукописным текстом и изображением клавиатуры,

а также комментарием на полях третьей главы, предположительно запечатленными одной и той же рукой

Fig. 2. Pages of the Aarau copy of the treatise with handwritten text, a picture of a keyboard,

and a commentary in the margins of the third chapter, presumably written by the same hand

Фото: Aargauer Kantonsbibliothek, Magazin (AKB Mb 465)

Каким же был сам текст, вызвавший такую заинтересованность? Написание «Зерцала» на немецком языке, а не на более привычной для начала XVI века латыни, обусловило раскрепощенный стиль изложения: труд Шлика полон колоритных высказываний и в какой-то мере близок художественной прозе, что является его яркой особенностью. Ценные указания и рекомендации подкрепляются передающими дух эпохи поучительными наставлениями, преподнесенными в жанре афоризма или притчи, а также шутками и остроумными метафорами («дети Адама не дремлют» [25, 84], «много бульона и мало рыбы» [25, 86], «как осторожная прачка, у которой на реке ни разу не уплыли подгузники» [25, 102], «не нужно сажать вшей на мех или посылать воров на франкфуртскую ярмарку — они приходят сами по себе, без чьего-либо приглашения» [25, 72], «такой органист пусть лучше спит или рубит дрова, чем играет на органе» [25, 100]).

Безусловно, шликовская лексика представляет интерес не только по причине создаваемого ею колорита — в какой-то мере она может характеризовать эстетику органного искусства того времени и даже служить ключом к выявлению ценных и оригинальных идей Шлика, которые могут остаться незамеченными: мастер Арнольд не высказывает их прямо, ограничиваясь характерными выражениями и даже отдельными словами. Наиболее яркие из них — эпитет «безупречный во всех отношениях» (об инструментах) 11 и «диковинные» (о регистрах) представляются особенно заслуживающими внимания 12.

Трактат начинается текстом Привилегии на печатание и распространение «книжицы» Шлика, дарованной ему императором Максимилианом I.

<...> Всевозможные рекомендации и инструкции, учение о том, как следует изготавливать и устанавливать по всем правилам искусства органы для сопровождения хорового пения, и столь же полезное для органистов, наш дорогой и верный государству мастер Арнольд Шлик, органист из Гейдельберга, с неутомимым усердием собрал в одной книжице в ответ на многочисленные обращения и пожелания пфальцграфа Филиппа, а также других князей, представителей духовной и светской власти. Он готов издать эту книжицу в печати, чтобы донести эти знания до всех желающих, прежде всего — во славу и честь Божию, также для общей пользы, а именно во избежание больших затрат на органы по причине их недолговечности <…> [25, разворот A ij].

Вопрос о предназначении трактата затрагивается и самим автором. В последней главе, очерчивая круг адресатов (а это органостроители, органисты, органные эксперты) 13, Шлик пишет:

<...> Разумный органостроитель или органист воспользуется моей книгой, чтобы извлечь из нее пользу, и постарается не навредить вверенному ему инструменту. Будь то проектирование или экспертиза органов, он и те, кто ему содействуют, могут рассчитывать на воздаяние почестей и выражение благодарности за нее <…> [25, 100].

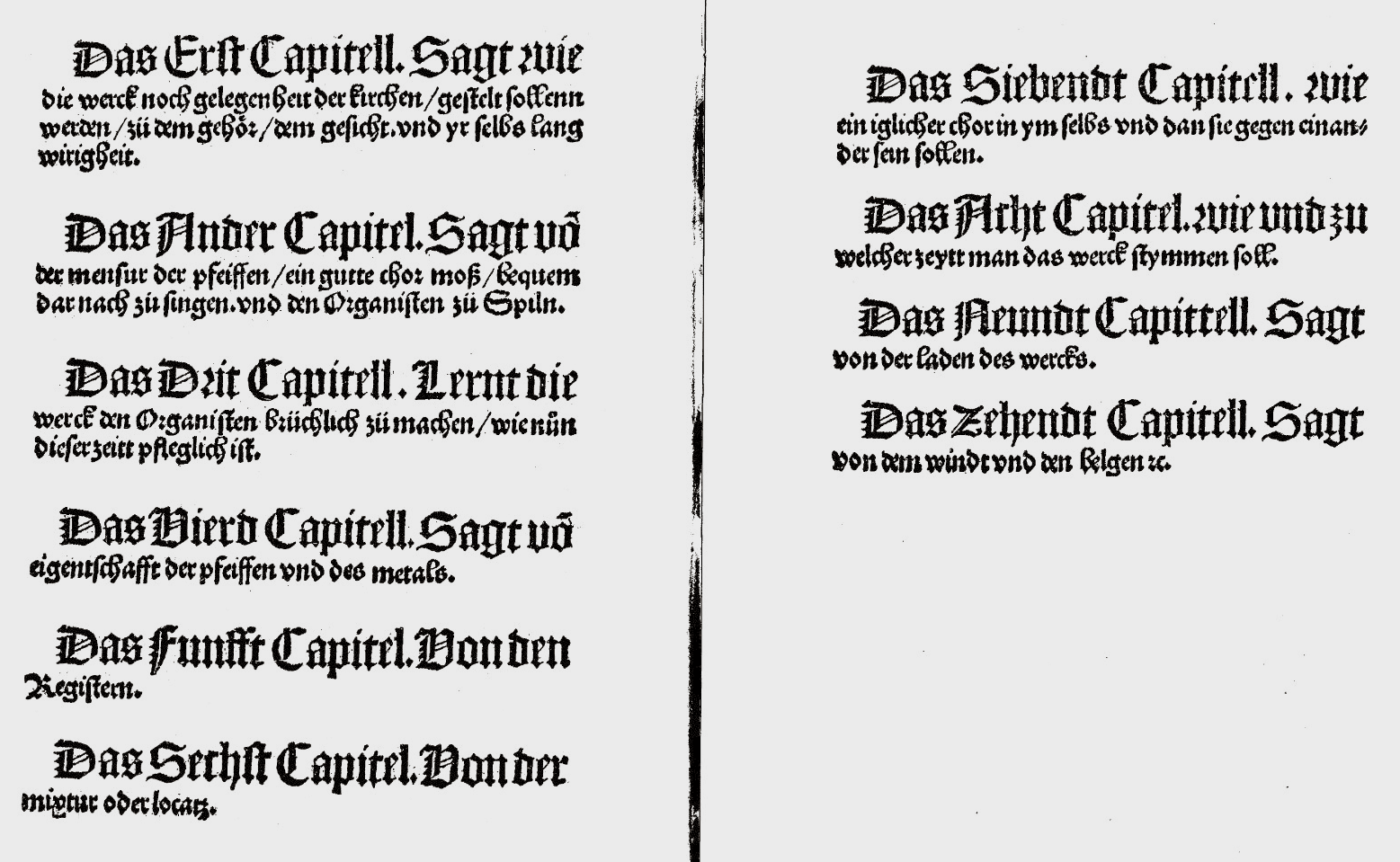

Содержание «Зерцала» обстоятельно раскрывается в десяти главах на пятидесяти семи страницах (илл. 3, таблица 1) 14.

Илл. 3. Оглавление трактата Шлика [25]

Fig. 3. Table of contents of Schlick’s treatise [25]

Таблица 1. Перевод оглавления трактата [1, 23]

Table 1. Translation of the table of contents of the treatise [1, 23]

Описывая органную диспозицию Шлика, которой, в широком смысле, посвящены все главы трактата (за исключением вкраплений из литургической и исполнительской практик органистов, а также рекомендаций по уходу за органом), мы сосредоточили свое внимание на основных стандартных и общепринятых в органоведении аспектах органной диспозиции. Поскольку сведения о диспозиции постоянно соседствуют в трактате с иными соображениями Шлика — относительно размещения органа в пространстве церкви, его внешнего вида и так далее, — мы сочли правильным вкратце представить и эти линии трактата 15. Продвигаясь далее по рубрикам 16, мы сможем совершить своего рода паломническую экскурсию к «безупречным во всех отношениях» органам пфальцграфского мастера.

Органный ландшафт: принадлежность инструмента к определенному национальному типу, влияние других национальных органостроительных школ

Первое, с чего можно начать описание шликовской органной диспозиции, — это принадлежность к определенному национальному типу инструмента, и в том числе установление возможных иностранных влияний. Будучи хорошо знакомым с органостроением «за пределами немецких земель», Шлик развивает немецкий тип органа, в связи с чем «тип его органной диспозиции цитируется в качестве немецкой диспозиции начала XVI века» [19, 87]. В органоведении придерживаются и дальнейшего географического уточнения: диспозиция Шлика рассматривается, как уже было упомянуто, в контексте южнонемецкого, и в частности верхнерейнского, органостроения [19]. Следует отметить, что современный Шлику немецкий церковный орган уже был устроен «инструментально», то есть обогащен множеством характерных регистров, имитирующих звучание музыкальных инструментов — в своей основе духовых. Немецкий орган является яркой противоположностью итальянскому, устроенному «вокально», с его по преимуществу принципальным набором регистров [13, 15]. Те особенности диспозиции, которые отклоняются от верхнерейнской традиции, говорят о вероятном восприятии мастером некоторых черт нидерландского органостроения. По предположению Рюккер, Шлик испытал влияние мастеров Антверпена [19, 32]. Знакомство с иноземным органостроением Шлик мог получить как в путешествии в Нидерланды в 90-е годы XV столетия — во время бегства от чумы, о чем упоминает в трактате, — так и благодаря связям пфальцграфского двора с другими европейскими музыкальными центрами (в частности, сохранились свидетельства частых контактов с Францией) [16, 617, 623]. Естественно предположить, что все лучшее из увиденного мастером в путешествиях воплотилось в образе «безупречного во всех отношениях» инструмента: Шлик показывает экспертную осведомленность во всевозможных органостроительных новшествах своего времени, демонстрируя при их отборе типично немецкую практичность и рациональность.

Интерьер и размещение органа

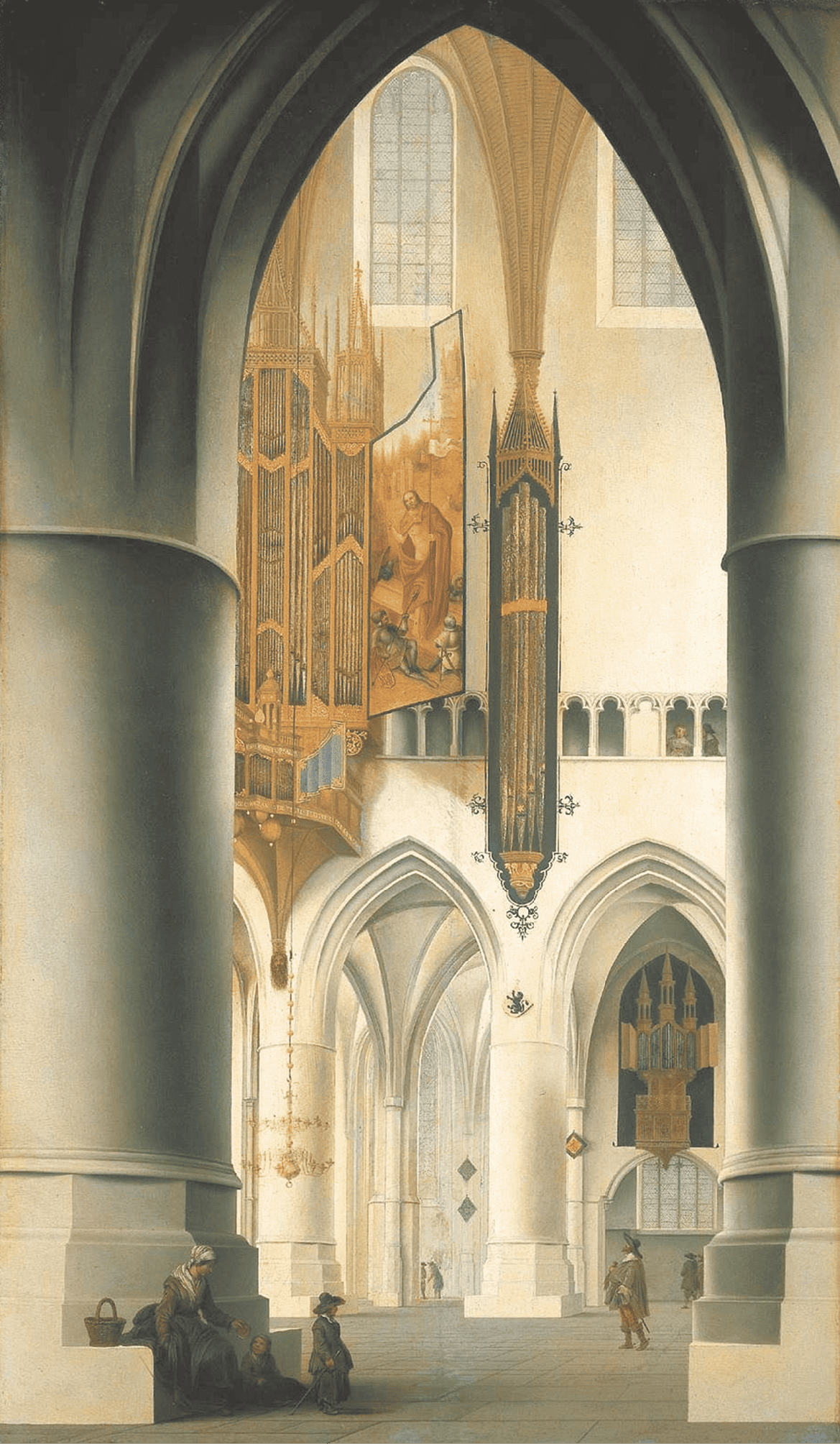

Следующее, на что необходимо обратить внимание, это исторический художественный стиль, а также архитектурные и акустические данные церковного здания, поскольку именно они определяют тип органного проспекта и его размещение. Являясь элементом мезоархитектуры, каждый церковный орган проектируется по принципу дополнения или присоединения к церковному зданию (макроархитектуре), поэтому обладает индивидуальными характеристиками [18, 838]. Во времена Шлика в немецкой архитектуре продолжал господствовать стиль поздней — «пламенеющей» — готики (зондерготики). Следовательно, в случае с инструментами Шлика мы имеем дело с позднеготическим типом органа (Spätgotischer Orgeltyp). Наиболее частым расположением органного проспекта этого типа было крепление на стене наподобие ласточкиного гнезда (Schwalbennestorgel) (илл. 4) 17. Установленный на высоте, орган символизировал пересечение небесной и земной литургии. Небесная музыка нисходила с высоты на верующих, а благоприятная акустика способствовала тому, что она заполняла все помещение. Орган находился буквально «между небом и землей». Его створки, иногда украшенные позолоченными звездами на синем фоне, вероятно, изображали «небесные сферы» [18, 397].

Илл. 4. Питер Янсзон Санредам (1597‒1665). Интерьер церкви Святого Бавона в Харлеме (1636). На картине изображены два органа «ласточкино гнездо» (второй — на заднем плане)

Fig. 4. Pieter Janszoon Saenredam (1597‒1665). Interior of the Church of St. Bavo in Haarlem (1636).

The painting depicts two “swallow’s nest” organs (the second one is in the background)

Фото: rijksmuseum.nl

Наряду с установкой инструмента на стене здания, Шлик предлагает также локацию посередине церкви, учитывая позицию наблюдателя [25, 72]. Мастер ставит условием хорошую слышимость и видимость инструмента во всех углах церкви, местоположение не слишком далеко от хора, ибо в некоторых больших церквях певчие с трудом слышат, сопровождает органист хоровое пение или же вовсе играет что-то другое [25, 72]. Слышимость, вероятно, могла определяться звучанием одного регистра, так как Шлик продвигал регистровый тип органа, получивший распространение около 1500 года [18, 357]. Проблема правильного размещения связана для Шлика и с заботой о долговечности и сохранности органов:

Нужно также искать место, защищенное от неблагоприятных погодных условий. Органы не должны стоять напротив влажных стен, сводов, окон или под карнизами, которые направляют воду от крыши к органу, как это произошло недавно в одном городке. Инструмент там по этой причине был испорчен.

Мехи не должны располагаться под крышей, на которую светит солнце. В результате этого кожа вскоре истончается, деревенеет, становится непригодной для использования и портится намного быстрее. Однако там, где нет подходящего места для мехов, можно по крайней мере изготовить для них специальную камеру, защищающую от солнца и дождя [25, 72‒73].

Дизайн органа

Внешний облик южнонемецкого инструмента, поражавшего блеском и богатством декоративной отделки (см. [5]), имел для Шлика первостепенное значение. Он обращается к этому вопросу в первой же главе трактата: органы, по его мнению, создаются для созерцания небесных сфер. Являясь украшением церкви, орган должен иметь правильный вид и внушать благоговение украшающими его изысканными фигурами и картинами [25, 72]. В декоративном оформлении органа могло быть отражено не только небесное, но и земное начало. Если небесное иллюстрировали скульптуры ангелов, звезды в росписи ставен или труб и звучание звенящих колокольчиков 18, то земное — различные механические приспособления развлекательного плана, вызывающие ассоциации с кукольным театром 19.

«Низкое» Шлик не приемлет, не только заботясь о красоте внешнего вида инструмента, но и отстаивая его благочестивое назначение. Читатель трактата находит многочисленные предостережения от «легкомысленных непристойных шалостей» в строении и оформлении органа:

Несколько лет назад в монастыре нищенствующих монахов была изготовлена довольно большая фигура монаха, которая во время органной игры высовывалась примерно по пояс из окна, находящегося под клавиатурой органа, и пряталась обратно, чем пугала молодых и старых, мужчин и женщин. Это побуждало одних браниться, а других — смеяться, чего следует избегать в церквях, и особенно — духовенству. Таковы же и рожи Rohraffen, с их широкими открывающимися и закрывающимися ртами и длинными бородами <…> Даже вращающиеся звезды со звонкими колокольчиками и прочее не принадлежат церкви. Ведь там, где наш Господь освящает церковь, диавол устраивает рядом свой базар. То, какой «награды» заслуживают те, кто препятствует народу в его благоговении и добрых делах и раздражая злом, я предоставляю их исповедникам для размышления. Не нужно сажать вшей на мех или посылать воров на франкфуртскую ярмарку — они приходят сами по себе, без чьего-либо приглашения [25, 72].

На иллюстрациях 5 и 6 приведены подобные изображения 20.

Илл. 5. Уцелевшая после Второй мировой войны голова Rohraffe, украшающая ныне проспект нового органа в церкви Святого Зебальда в Нюрнберге. Возможно, именно она упоминается Шликом в трактате

Fig. 5. A Rohraffe head that survived the Second World War and now adorns the prospectus of the new organ in St. Sebald’s Church in Nuremberg. This may be the same Rohraffe that Schlick mentions in his treatise

Фото: nordbayern.de

Илл. 6. Фрагмент работы Питера Янсзона Санредама с головой Rohraffe у подножия органа (см. илл. 4)

Fig. 6. Detail from Pieter Janszoon Saenredam’s work with the head of Rohraffe at the foot of the organ (see Fig. 4)

Фото: nordbayern.de

Размер инструмента и органная кафедра

Известно, что для вычисления габаритов инструмента под конкретное помещение в органостроении используются специально разработанные формулы, в которых учитывается объем помещения и (или) количество мест. При этом акустика помещения (а не только время реверберации) и положение инструмента оказывают на звук гораздо большее влияние, нежели объем помещения и количество сидений [13, 13‒14]. Какие-либо рекомендации на этот счет в «Зерцале» отсутствуют. О параметрах помещения идет речь лишь в шестой главе, посвященной микстурам, или Locatio, — их сила должна быть приспособлена под размеры церкви. Шлик рекомендует принять во внимание, является ли инструмент большим или малым. Для малого органа, о котором идет речь во второй главе, на самой верхней клавише достаточно около шестнадцати, семнадцати или восемнадцати хоров, если он расположен в большой церкви [25, 87]. И малые, и большие органы Шлик советует дополнить всего одним побочным отделом Rückpositiv и педалью с самостоятельными регистрами, что подразумевает наличие двух мануалов и педальной клавиатуры. Мастер критично относится к популярному уже тогда обустройству органа несколькими побочными отделами, которые он называет позитивами: «Два или три в одном инструменте: один из них — Rückpositiv, другой — в передней части груди, третий — внутри Werk’а, и служат (они) лишь продлению рабочего времени и увеличению ненужных затрат». Именно к этому относится приведенный выше афоризм: «Много бульона и мало рыбы!» [25, 86].

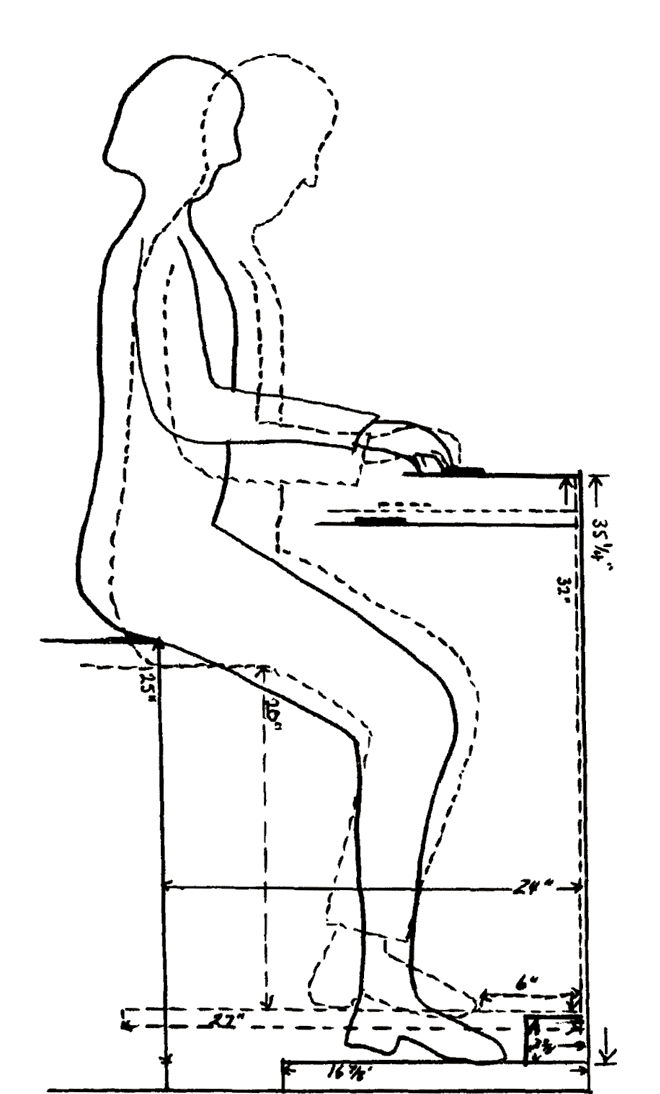

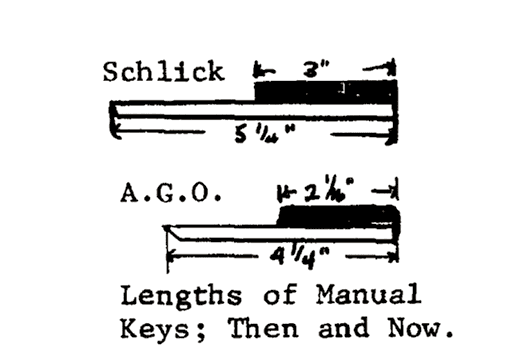

Относительно же органной кафедры читатель трактата обнаружит для себя дополнительный бонус в виде предусмотрительно приведенных Шликом точных данных по всевозможным величинам инструмента. Здесь Шлик проявляет изобретательность, отображая измерения в виде линий на полях книжицы с указаниями и комментариями (илл. 7). Вначале дана линия, которая при увеличении в шестнадцать раз должна соответствовать длине трубы F или C (без педали). Базирующийся на этой высоте орган (в F-настройке, что означает начало клавиатуры со звука F) 21, по мнению Шлика, должен обладать хорошим хоровым строем [25, 74] 22. Благодаря названной мастером величине трубы было установлено, что шликовский орган звучал ниже современных органов 23. Остальные величины, относящиеся к измерениям органной кафедры, переданы Шликом очень подробно: это длина верхних и нижних мануальных клавиш (Semitonien и, соответственно, Claves naturales), длина мануальной октавы [25, 77], ширина педальных клавиш с промежутками между ними, длина педальных клавиш [25, 79], расстояние от педали до органной скамьи и расстояние между педалью и мануалом [25, 81].

Илл. 7. Длины Semitonien, Claves naturales и мануальной октавы, данные Шликом в виде линий на полях трактата [25, разворот c]

Fig. 7. The lengths of the Semitonien, Claves naturales and manual octave, given by Schlick in the form of lines in the margins of the treatise [25, double page c]

По замечанию Элизабет Берри Барбер, Шликом даны почти все измерения, за исключением соотношения передней и задней частей педали с мануальными клавишами и расстояния между мануалами [21, 160]. Выполненная по шликовским расчетам реконструкция показала, что органисту пришлось бы сидеть на самом краю скамьи, чтобы дотянуться до педали (илл. 8). Рост органиста XVI века, изображенного линией на диаграмме, составляет пять футов и четыре дюйма (во времена Шлика он считался бы высоким), в то время как рост члена Американской гильдии органистов, данный пунктиром, — пять футов и семь дюймов (является на сегодняшний день средним) [21, 160]. Если расстояние от педали до органной скамьи дано без искажений, то, возможно, педальная клавиатура у Шлика была установлена с некоторым «заглублением» вперед, к мануалам, либо расстояние дано с учетом панели за верхними клавишами, служащей подставкой под ноги, используемой органистом во фрагментах, где педаль не задействована. Также сам Шлик в трактате указывает, что скамья не должна быть зафиксирована, чтобы ее можно было пододвинуть к клавиатурному столу на индивидуальное для каждого человека расстояние [25, 81].

Илл. 8. Диаграмма, показывающая разницу между реконструированным макетом клавиатурного пульта Шлика и современным (согласно стандартным измерениям Американской гильдии органистов; дан пунктирной линией) [21, 160‒161]

Fig. 8. Diagram showing the difference between the reconstructed model of Schlick’s keyboard desk and the modern one (according to the standard measurements of the American Guild of Organists; given by the dotted line) [21, 160‒161]

Что касается мануальных и педальных клавиш, то они по размеру очень близки тем, которые используются сегодня (илл. 9) [21, 161]. Шлик не приемлет ни широкие клавиши, какими их делали в «древние» времена, ни чрезмерно узкие и тонкие, словно рассчитанные на детей; «клавиатурная мензура подходит в том случае, если органист может сыграть на ней четыре или пять голосов, а также свободно взять октаву» [25, 77]. Кроме того, клавиши должны быть максимально мягкими и податливыми, для того чтобы на них можно было играть и вести «разговоры» 24, «как это сейчас повсеместно практикуют и в чем упражняются» [23, 21‒22]. «Если на [клавиатуре] играется тяжело, жестко и нескладно, вам придется бить по ней кулаками и молотком. Каждая вещь создается ради ее эффекта; ножи, которые не режут, и лошади, которые не скачут, бесполезны. Использовать их — пустая трата сил» [23, 22].

Илл. 9. Длина мануальных клавиш: тогда и сейчас (согласно стандартным измерениям Американской гильдии органистов) [21, 161]

Fig. 9. Length of manual keys: then and now (according to the standard measurements of the American Guild of Organists) [21, 161]

Шлик выступает против одного из самых смелых новшеств в органостроении его времени — двойных верхних клавиш:

В последние двенадцать лет был построен один инструмент, который имел двойные семитонии в мануале и педали. Если обычные семитонии по высоте слишком высокие или низкие, то другие, которые называют полусемитониями, или игнотами, призваны заменить этот недостаток своими особенными хорами труб. Но это напрасно и бесполезно, поэтому они были отвергнуты. Эта дерзость не стоит ни малейшей затраты на нее [23, 34] 25.

Решительно отбрасывая одно новшество, Шлик настоятельно рекомендует другое, а именно специальное устройство, транспонирующее посредством регистровой рукоятки на тон выше или ниже, чрезвычайно удобное при пении в сопровождении органа, так как позволяет подобрать удобную для певчих тесситуру. Шлик сообщает, что, хотя он и наслышан об одном позитиве, обустроенным таким образом, из реальных инструментов ему знаком лишь один-единственный с возможностью транспозиций — его собственный служебный орган [25, 76].

Группы и названия регистров

Теперь перейдем к регистровым группам и названиям шликовской органной диспозиции. Терминолексика, которой Шлик пользуется в отношении регистров и их тембровых характеристик, раскрывает новый тип политембрового инструмента, распространившегося из Южной Германии по всей Европе 26. Так, в описании служебного инструмента Шлика содержится упоминание множества регистров, в том числе и так называемых «диковинных» (seltzam — sic). А в самом начале пятой главы, посвященной регистрам, мастер Арнольд передает основную идею органной диспозиции, которая заключается в создании регистров, отличающихся друг от друга (и, надо полагать, от принципалов) по тембру:

Изготовление множества регистров, похожих друг на друга по тембровой окраске, не стоит похвалы. Напротив, следует стремиться создавать отличающиеся по звучанию регистры, которые легко узнаваемы на слух благодаря их характерному тембру [25, 83].

Представляется логичным использовать оригинальные термины Шлика для разделения тембровой палитры на две крупные группы: принципалы 27, то есть основные регистры, и «отличающиеся» (underscheidlich — sic) 28.

К числу рекомендуемых Шликом «отличающихся» регистров отнесем Gemshorn 8', 4', 2', Rauschpfeife 8', или регистр «auf Schalmeien Art» (нем. «на манер шалмея») 8', Hültze Glechter, Zink 8', Schwiegeln, Regal (Apfelregal) 8' (4'), Trompete или Posaune 8'.

Что же касается «диковинных» регистров, загадочно упомянутых Шликом в одной из характеристик его служебного органа, то, к сожалению, мастер сохраняет интригу для читателя, не давая обстоятельных разъяснений. Между тем эпитет «диковинный» применительно к регистрам появляется в разных местах трактата; также Шлик относит его к своему композиционному письму (в трентской рукописи) 29. Следуя этому лексическому знаку, мы вычислили маленькую группу регистров: это фигурирующий в списке отличающихся регистров «восхитительный и диковинный на слух» яблочный регаль (Apfelregal), построенный впервые в 1506 году для императора Максимилиана I (илл. 10 а, б), а также регистр с необычным названием «деревянный смех» (hültze Glechter = hölzernes Gelächter), которому мастер дает весьма интересное и живое описание:

<…> его звучание чуднó и в диковинку — прежде всего в нижнем регистре — и похоже на тот звук, который возникает, когда подмастерья, забавляясь, стучат ложками по горшку (кастрюле) [25, разворот d ii] 30.

Илл. 10 а, б. Реконструкция регистра Apfelregal (а). Моделью для реконструкции послужила ксилография Вейдица (1518; б)

Fig. 10 a, b. Reconstruction of the Apfelregal register (a). The model for the reconstruction was the woodcut by Weiditz (1518; b)

Фото: oorgelbau-koegler.at

Доподлинно не известно, какое строение и способ звукоизвлечения имел этот регистр, но, согласно общепринятому мнению, данное описание, в котором узнается звучание ксилофона, является первым свидетельством о существовании этого инструмента в Европе (илл. 11).

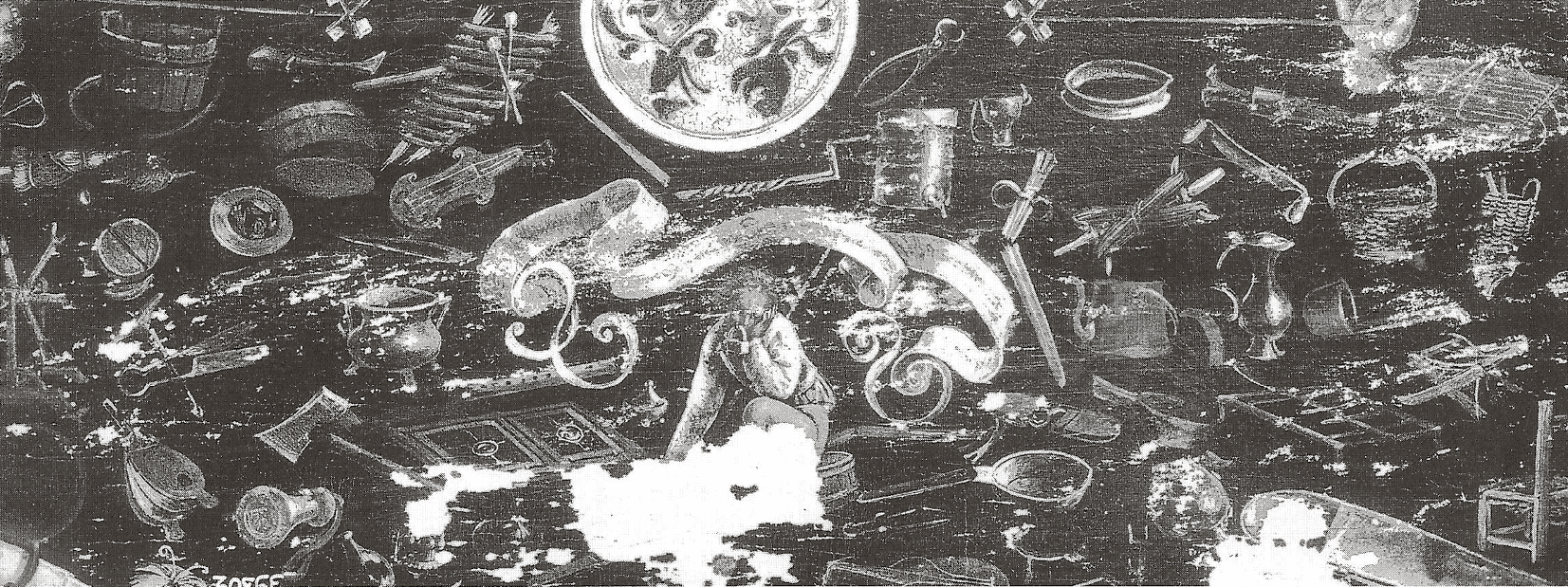

Илл. 11. Ранний ксилофон изображен в верхней левой части работы Ганса Гербста, так называемой «Столешнице Гольбейна» (1515), ранее приписываемой кисти Гольбейна

Fig. 11. The early xylophone is depicted in the upper left of Hans Herbst’s so-called “Holbein Tabletop” (1515), previously attributed to Holbein

Фото: pinterest.co.uk

Причудливые словосочетания, такие как hültze Glechter или Rohraffen, о которых шла речь выше, могут отражать юмор — гротескный и вполне сюрреалистический, в духе Иеронима Босха: Шлик временами прибегает к юмору в трактате, несмотря на всю серьезность содержания.

Регистровый состав отделов органа

Шлик рекомендовал избегать обустройства органа похожими тембрами. Каким же в таком случае должно быть количество регистров в тембровой палитре органа? На страницах трактата мы находим исчерпывающий ответ на этот вопрос: достаточно изготовить всего лишь несколько, а именно восемь или девять регистров. Соединенные правильным образом и используемые поочередно, они могут доставить слуху большое эстетическое удовольствие [25, 83‒84]. Далее следует подробный перечень:

Для начала следует упомянуть principaln, которые некоторые называют koppeln или fleytten; затем octaff длинной 31 мензуры или, если инструмент большой, то superoktave.

Третий регистр — короткой и широкой мензуры, который некоторые называют gemser hörner, также звучащий октавой выше, чем principal, или двойной октавой выше — в большом инструменте.

Далее идет zymmel, которому не надлежит быть большим, как это делают некоторые, в результате чего октавы и квинты слышны так, как если бы они были самостоятельными регистрами. Напротив, хоры должны быть настолько маленькими и чрезвычайно острыми по звучанию (scharpff schneiden), чтобы невозможно было с легкостью определить их состав. Он хорошо звучит со всеми регистрами. Кроме того, hindersaß 32. Шестой регистр — raüß pfeiffen, или регистр на манер schallmeyen. Седьмой — hültze glechter: его звучание чуднó и в диковинку — прежде всего в нижнем регистре — и похоже на тот звук, который возникает, когда подмастерья, забавляясь, стучат ложками по горшку.

Восьмой регистр — zinck; я слышал, что он действительно по звучанию похож на инструмент корнет, когда изготовлен правильно 33.

Также изготавливается регистр, звучание которого похоже на schweigeln 34. Насколько он подходит, я оставляю на суд других. Ведь можно каждый день что-то изменять и улучшать.

Также мне известен еще один распространенный регистр, который следует изготавливать, чтобы придать органу совершенство 35 [25, разворот d ij].

По меткому наблюдению Кейла, «это количество восьми или девяти должно относиться к одному только регистровому набору главного мануала; Шлик рекомендует восемь регистров для этого отдела и дает наименования для двух других сразу после вступительного обзора. Его указания относительно

Rückpositiv’а и Pedal’и появляются позже в этой главе; эти отделы довели бы общее количество регистров в органе до примерно шестнадцати» [12, 190‒191]. Такое количество регистров было для начала XVI века большим, хотя и не максимальным 36.

Обилие красочных отличающихся регистров в отделе Hauptwerk (Rauschpfeife 8' или регистр «auf Schalmeien Art» 8, Zink 8', Gemshorn 8' (4'), Hültze Glechter, Regal (Apfelregal) 8') позволяет трактовать его клавир как сольный, а Rückpositiv с его малым набором — скорее как сопровождающий в хоральных обработках. Голоса сопровождения могли исполняться на Rückpositiv’е деревянным принципалом, с его мягким флейтовым оттенком, или же принципалом в сочетании с также в некоторой степени флейтообразным Gemshornlein. Из сольных тембров в Pedal’и, оснащенной трансмиссией регистров с отдела Hauptwerk, Шлик рекомендует язычковые — Trompete или Posaune (см. Приложение).

* * *

Среди приведенных в нашей статье многочисленных высказываний Шлика, пространных и лаконичных, выделяется одно, выбранное нами в качестве эпиграфа: «...Многое пробуется: сегодня — одно, завтра — нечто другое» [25, 86]. Это ключ к пониманию главной черты южнонемецкого органостроения начала XVI века, свидетельство того, что современное Шлику органостроение переживало бум многочисленных и самых разнообразных экспериментов. Богатый опыт Шлика, его стремление предостеречь от ошибок и задать верное направление органному делу, отделяя зерна от плевел, порождает двуплановость изложения. Образу «безупречного во всех отношениях» инструмента сопутствует его антипод — неправильно построенный и дурно украшенный инструмент с дефектами и излишествами. Однако важнее, пожалуй, другая линия трактата. Орган предстает в синкретическом единстве искусств: архитектуры, раннего театра, нашедшего пристанище в стенах церкви, скульптуры, живописи. Шлик показывает не только строение органа и актуальный музыкальный инструментарий в его регистровом составе (на что обычно обращают основное внимание исследователи), но и удивительно сложную художественную многогранность феномена южнонемецких органов в эпоху Ренеcсанса.

Приложение

Примеры реконструкции органной диспозиции Шлика, осуществленной разными авторами

Таблица 1. Органная диспозиция Шлика в интерпретации Ингеборг Рюккер [19, 87]

Table 1. Schlick’s organ disposition as interpreted by Ingeborg Rücker [19, 87]

|

Manual |

Rückpositiv |

Pedal |

|

Prinzipal 8' узкой и широкой мензуры 37 |

Prinzipal 4' (из дерева) 38 Gemshorn 2' |

Prinzipal 16' Oktave 8' |

Таблица 2. Органная диспозиция Шлика в интерпретации Рудольфа Вальтера 39

Table 2. Schlick’s organ disposition as interpreted by Rudolf Walter

|

Hauptwerk |

Rückpositiv |

Pedal |

|

Prinzipal 8' узкой и широкой мензуры Oktave 4' |

Prinzipal из дерева или олова, но в этом случае интонированный на манер деревянного Gemshörnlein |

(Prinzipal 16') Oktave 4' |

Таблица 3. Диспозиция малого органа Шлика в интерпретации Элизабет Берри Барбер [21, 150]

Table 3. Schlick’s disposition of a minor organ as interpreted by Elizabeth Berry Barber [21, 150]

|

Hauptwerk |

Rückpositiv |

Pedal |

|

Principal 8' (два ряда: длинной и короткой мензуры) Octave 4' |

Principal 4' (деревянный или же из металла, но звучащий как деревянный) Gemshorn 2' |

Principal 8' (или 16', но предпочтительно 8') Octave 4' (или 8') |

Таблица 3. 1. Диспозиция большого органа Шлика в интерпретации Элизабет Берри Барбер [21, 151]

Table 3. 1. Schlick’s disposition of a major organ as interpreted by Elizabeth Berry Barber [21, 151]

|

Hauptwerk |

Rückpositiv |

Brustwerk (?) |

Pedal |

|

Principal 16' (два ряда: длинной и короткой мензуры) Octave 8' |

Principal 8' (деревянный или же из металла, но звучащий как деревянный) |

Regal 8' |

Principal 16' |

Таблица 4. Органная диспозиция Шлика в интерпретации Стивена Кейла [12, 191, 196, 198]

Table 4. Schlick’s organ disposition as interpreted by Stephen Keyl [12, 191, 196, 198]

|

Hauptwerk |

Rückpositiv |

Pedal |

|

Principal Octave |

Principal деревянный или же из металла, но звучащий как деревянный |

Principal |

Список источников

- Из истории мировой органной культуры XVI‒XX веков : учебное пособие / ред. М. В. Воинова, Е. Д. Кривицкая. 2-е изд., доп. и испр. М. : Музиздат, 2008. 862 с.

- Распутина М. В. Южнонемецкий орган: путь к многотембровости // Оркестр. Инструменты. Партитура. Памяти Юрия Александровича Фортунатова. М. : Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2003. С. 155‒174.

- Смирнова Л. Н., Гальперина Г. А., Дятлева Г. В. Популярная история театра. URL: https://xn--1-7sbgxicex4abamk6d.xn--80acgfbsl1azdqr.xn–p1ai/file/a70c1e68cdc78989ca6c3820b55afac1(дата обращения: 15.10.2024).

- Табыисова Ф. В. К идеальным инструментам Арнольда Шлика // Современные проблемы музыкознания. 2020. № 1. С. 3‒22. DOI: 10.56620/2587-9731-2020-1-003-022.

- Табыисова Ф. В. Об основных тенденциях в дизайне южнонемецких органов эпохи Ренессанса // Вестник музыкальной науки. 2021. Т. 9. № 3. С. 185‒197. DOI: 10.24412/2308-1031-2021-3-185-197.

- Aschoff V. Über die Rohraffen im Strasbourger Münster: Einige Fragen zur Frühgeschichte des Sprachrohres // Kultur & Technik. 1982. Heft 3. S. 178‒184. URL: https://deutsches-museum.de/assets/Verlag/Download/Kultur_und_Technik/1982/Kultur_Technik_1982_Heft 3.pdf (дата обращения: 15.10.2024).

- Bakker H. «Spiegel der Orgelmacher und Organisten», spiegel van de tijd. URL: https://hdl.handle.net/1887/18925 (дата обращения: 15.10.2024).

- Braun W. Ein Hallesches Exemplar von Arnold Schlicks “Spiegel der Orgelmacher und Organisten” // Die Musikforschung. 1954. Vol. 7. No. 1. P. 66–68. URL: http://jstor.org/stable/41114819 (дата обращения: 15.10.2024).

- Denis J. Treatise on Harpsichord Tuning. Cambridge, NY : Cambridge University Press, 1987. 128 p. DOI: 10.1017/CBO9780511627286.

- Eberlein R. Eine kleine Geschichte der Orgel. URL: http://walcker-stiftung.de/Orgelgeschichte.html (дата обращения: 15.10.2024).

- Göttert K.-H. Die Orgel: Kulturgeschichte eines monumentalen Instruments. Kassel : Bärenreiter, 2017. 408 S.

- Keyl S. Arnolt Schlick and Instrumental Music circa 1500. Ph. D. Duke University, 1989. 996 p.

- Klais H. Überlegungen zur Orgeldisposition: Theorie und Praxis aus der Orgelwerkstatt. Frankfurt am Main : Verlag Das Musikinstrument, 1973. 117 S.

- Lindley M. Early 16th-Century Keyboard Temperaments // Musica Disciplina. 1974. Vol. 28. P. 129–51. URL: http://jstor.org/stable/20532169 (дата обращения: 15.10.2024).

- Marx, H. Schlick, Arnold // Grove Music Online. DOI: 10.1093/gmo/9781561592630.article.24903.

- Pietzsch G. Quellen und Forschungen zur Geschichte der Musik am Kurpfälzischen Hof zu Heidelberg bis 1622. Mainz : Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1963. S. 582‒763 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. 1963. Nr. 6.).

- Praetorius M. Syntagma: Von den Instrumenten. Wolfenbüttel 1618. II. Teil. Neuer Abdruck. Berlin : Trautwein, 1884. 248 S. (Publikation älterer praktischer und theoretischer Musikwerke hrsg. von der Gesellschaft für Musikforschung; 13. Bd.).

- Ros W. Fundamentum organisandi. Het orgel in de 15e eeuw, architectuur en ontwerp. Ph. D. Universiteit van Amsterdam, 2019. URL: https://pure.uva.nl/ws/files/42627620/Proefschrift.pdf (дата обращения: 15.10.2024).

- Rücker I. Die deutsche Orgel am Oberrhein um 1500. Freiburg, Breisgau : E. Albert, 1940. 168 S.

- Schlick A. Spiegel der Orgelmacher und Organisten allen Stifften u. Kirchen so Orgel halten oder marchen lassen hochnützlich. Peter Schöffer, 1511.

- Schlick A. Spiegel Der Orgelmacher und Organisten: a Translation and Consideration of Its Relationship to the Organ in the 17th Century / trans. by E. I. Berry. Master of Arts thesis. Eugene, Oregon : University of Oregon, 1968. 177 p.

- Schlick A. Spiegel der Orgelmacher und Organisten // Monatsheft für Musikgeschichte. 1869. Jg. 1. H. 5. u. 6. / hrsg. von R. Eitner. S. 77‒114.

- Schlick A. Spiegel Der Orgelmacher und Organisten <...> Neudruck / übertrag. und hrsg. von E. Flade. Kassel : Bärenreiter, 1951. 47 S.

- Schlick A. Miroir des organiers et organistes (1511) / trad., intr. et notes par Ch. Meyer. URL: https://academia.edu/7905950/Arnold_Schlick_Miroir_des_organiers_et_organistes_Trad_intr_et_notes_par_Chr_Meyer_Paris_1979_L_Orgue_Cahiers_et_mémoires_21_ (дата обращения: 15.10.2024). (L’Orgue. Cahiers et mémoires publiés par l’Association des Amis de l’Orgue; 21).

- Schlick A. Spiegel der Orgelmacher und Organisten: (Speyer 1511): Faksimile-Neudruck nebst einer Übertragung in die moderne deutsche Sprache und Erläuterungen / hrsg. von P. Smets. Mainz : Rheingold, 1959. 134 S.

- Schüffler K. Historische Temperaturen — Methodik und Theorie // K. Schüffler. Die Tonleiter und ihre Mathematik. Berlin—Heidelberg : Springer Spektrum, 2022. DOI: 10.1007/978-3-662-64951-0_12.

- Strauch W. von. Handbuch der Stimmungen und Temperaturen: Ein praktischer Leitfaden für Spieler von Bund- und Tasteninstrumenten. Berlin : Pape Verlag, 2023. 607 S.

- Walter R. Preface // A. Schlick. Organ Compositions. Mainz : Schott Music, 1970. 53 S.

- Williams P., Renshaw M. Specification (Disposition II) // Grove Music Online. DOI: 10.1093/gmo/9781561592630.article.26379.

Комментировать