Рояль — аудиовизуальный герой советского киноэкрана

Рояль — аудиовизуальный герой советского киноэкрана

В музыке русского кино фортепиано появилось очень рано, и его «кинобытие» фактически совпадает с историей самой отечественной фильмографии. Был у него и «золотой век», связанный с немым периодом, когда ему принадлежала первостепенная роль. Неслучайно таперское творчество в представлении музыкальной общественности ассоциируется прежде всего с немым кинематографом.

30-летие гегемонии фортепиано в области озвучивания немых лент на рубеже 1920‒1930-х годов приближалось к кульминации, которая была внезапно прервана появлением звукового кино. Это не означало исчезновение инструмента из музыкальной составляющей фильмов, а лишь меняло его статус: теперь он входил в состав камерных, а чаще всего симфонических партитур наравне с другими инструментами и звучал не от начала до конца, а эпизодически.

Как известно, музыкальное сопровождение фильма принято делить на внутрикадровое и закадровое. Внутрикадровая музыка всегда мотивирована происходящим на экране: это может быть игра на музыкальном инструменте, звучащее радио, пение [14, 55]. Она словно принадлежит двум измерениям: ее слышат как зрители, так и герои картины. Закадровая музыка адресована исключительно зрителю: «только он ее слышит, и только он один понимает ее роль в развитии целого <…>» [8, 72]. Фортепиано использовалось в обоих случаях.

Среди множества примеров введения фортепиано в кинопартитуры выделяется весьма немногочисленная группа, где оно с успехом сочетает оба принципа. Наличие рояля в кадре оправдано как сюжетно, так и с точки зрения музыкально-драматургической концепции фильма. Поэтому его экранное присутствие не ограничивается простой «иллюстрацией» конкретной сцены.

Мы предлагаем к анализу несколько примеров. Их выбор не случаен: в центре внимания оказываются киноленты, где рояль и на экране, и в партитуре концептуально значим, а музыкальный материал и сопутствующие ему экранные обстоятельства отмечены индивидуальностью воплощения.

Начнем с фрагментов из киномузыки Дмитрия Шостаковича. Он написал музыку более чем к 30 фильмам, однако фортепианное звучание в них возникает нечасто1.

В 1929 году на экраны вышел знаменитый «Новый Вавилон», созданный блистательным творческим союзом ― режиссерами Григорием Козинцевым и Леонидом Траубергом и совсем еще юным Дмитрием Шостаковичем. Этот немой фильм открывал список их совместных работ, вошедших в сокровищницу отечественного кино, а также стал одним из первых немых фильмов с авторской, специально для него написанной музыкой. Рояль значится в партитуре с самого начала, но в кадре звучит только в шестой части фильма под названием «Баррикада». Ее сюжетная основа ― три картины боя. Своеобразной паузой между вторым и третьим боем становится сцена, в которой один из вождей коммуны играет на рояле в каком-то разрушенном здании «Старинную французскую песенку» Чайковского (см. илл. 1).

Илл. 1. Кадр из фильма «Новый Вавилон»

Эта сцена привлекает внимание исследователей. В докторской диссертации Т. Егоровой — монументальной работе о музыке советского кино, появление «Старинной французской песенки» характеризуется как «необычное, ломающее привычные стереотипы восприятия» и связывается с противопоставлением «враждебного восставшему Парижу холодного и надменного Версаля» [6, 27]. Достаточно подробно этот фрагмент освещен в работе О. Семенюк «“Новый Вавилон” Д. Д. Шостаковича в контексте музыки отечественного немого кино» [12, 197‒200].

Музыкальное сопровождение к немому фильму закадровое. Деление же на закадровую и внутрикадровую музыку связано с появлением звуковых лент. Однако совместная работа режиссеров и композитора дала возможность родиться этой удивительной сцене: музыка здесь становится непосредственным участником действия, ведь ее слышат не только зрители в кинотеатре, но и все экранные герои.

Не менее интересен композиторский выбор цитаты и его работа с ней. Шостакович отредактировал и усложнил пьесу Чайковского, хотя и незначительно. Она «разрастается»: увеличивается количество повторений разделов. Неизменная мелодия получает при этом новое фактурное решение, а аккомпанемент меняет регистровое положение.

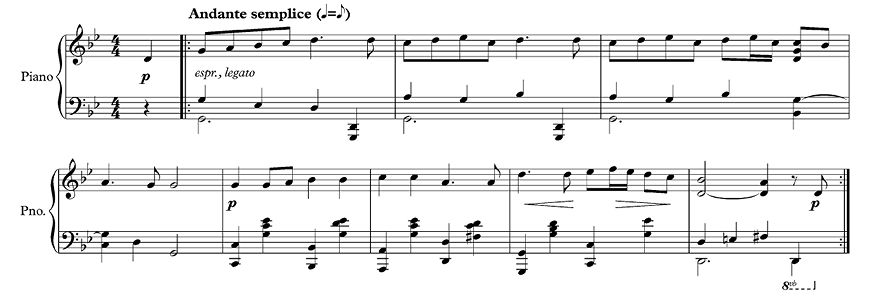

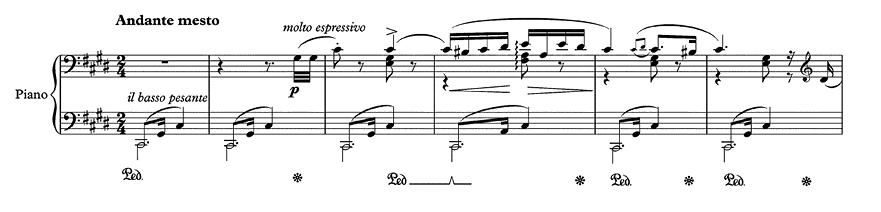

Из нововведений ― глубокий бас на четвертой доле, который вместе с октавными удвоениями в левой руке сообщает музыке коннотацию похоронного звона, органично дополняющего картину всеобщего разрушения на экране (см. пример 1).

Пример 1

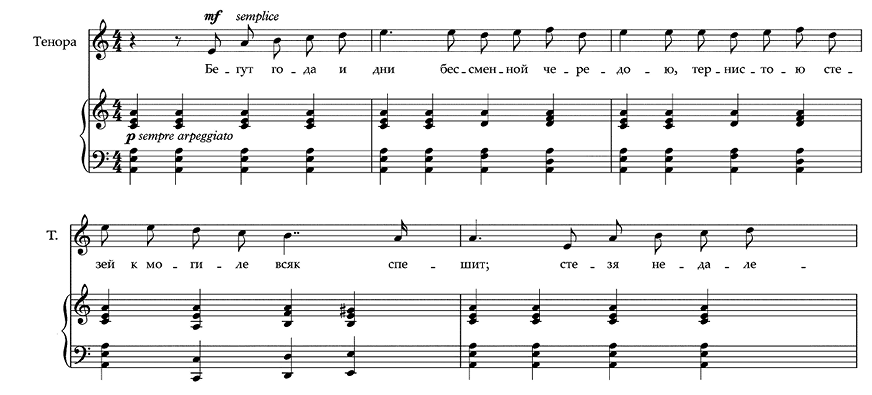

Выбор «Старинной французской песенки» неслучаен, и дело не в том, что фильм посвящен истории Парижской коммуны. Можно предположить, что для Чайковского эта мелодия (подлинный французский напев) была наполнена совершенно определенным смыслом, но в «Детском альбоме» он скрыт, поскольку для детского репертуара несущественен, излишен. Гораздо больше может сказать включение той же самой темы в оперу «Орлеанская дева» (хор менестрелей из второго действия), где использованная в «Детском альбоме» мелодия транспонирована на тон выше (см. пример 2). В опере эта песня повествует о смерти, страданиях и единственном «чудном талисмане» ― любви, данном небом, чтобы на мгновение забыть об окружающем зле. Между этой сценой в опере и эпизодом фильма можно обнаружить некоторое сходство, несмотря на то что воссозданная «концертная ситуация» в «Орлеанской деве» полна скрытой издевки, ведь король Франции наслаждается пением менестрелей в разгар кровопролитной войны. В фильме во время игры Председателя вторым планом, вне замка показан настоящий бой, отсюда столько трагизма на лицах женщин и стариков, скрывающихся за стенами разрушенного здания. Музыка этой сцены прерывается выстрелом. Пианист замертво падает на клавиатуру.

Пример 2

Для сравнения приведем еще два фильма с музыкой Шостаковича, где задействовано фортепиано.

Первый — «Незабываемый 1919 год» (1951) — был снят режиссером Михаилом Чиаурели. В данном случае частое появление рояля на экране, к сожалению, не равнозначно его интересному использованию.

В этой киноленте рояль ― предмет роскоши, символ достатка и благополучия ― стоит в квартирах белого генерала Неклюдова, Ольги Семёновны Буткевич (завербованной супруги начальника береговой артиллерии Кронштадта), протоиерея Богоявленского. На него, как и на его владельцев переносится часть ненависти неимущих классов.

Иногда это просто бренчание, наигрывание на инструменте, данное для того, чтобы, попадая в кадр, рояль хоть как-то звучал, не приравнивался к мебели. В остальных эпизодах Шостакович использует цитаты. Дома у генерала Неклюдова его сыновья исполняют на скрипке и рояле романс Глинки «Не искушай меня без нужды» (см. илл. 2). Во время собрания в доме Буткевич мы услышим знаменитый третий ноктюрн из цикла «Грезы любви» Листа, а протоиерей с матушкой под аккомпанемент рояля карикатурно «завывают» молитву «Господи, помилуй». Все эти примеры внутрикадрового использования фортепиано представляют собой штамп и по смысловой нагрузке похожи на сотни аналогичных сцен в других кинолентах.

Илл. 2. Кадр из фильма «Незабываемый 1919 год»

Фортепиано в иной его ипостаси (закадровое в составе симфонического оркестра) мы услышим ближе к концу фильма: оно появляется в сценах восстания форта «Красная горка». Звучит героическая помпезная музыка, в которой невозможно узнать почерк Шостаковича. Виртуозная, местами перегруженная фортепианная фактура воспроизводит блестящий концертный стиль, прославленные образцы которого в русской музыке созданы Чайковским и Рахманиновым.

Другой фильм ― биографическая картина «Римский-Корсаков» (1953), снятая режиссерами Геннадием Казанским и Григорием Рошалем. Шостакович был приглашен для работы в картине, однако отказался от нее. В итоге почти всю музыку написал Свиридов, он же сделал редакцию фрагментов сочинений Римского-Корсакова. При этом музыка Шостаковича в фильме звучит, хоть его имя не указано в титрах, да и впоследствии он сам никогда не упоминал о ней. Этот вопрос подробно освещает О. Домбровская в статье «Музыкальный авангард Шостаковича в начале 1950-х годов. О музыке к кинофильму “Римский-Корсаков”» [5]. Она ссылается на документы, найденные и опубликованные А. Крюковым, что исключает сомнения в авторстве музыкального фрагмента.

В данном случае нас интересует контекст, в котором появляется музыка.

Из-за границы к Римскому-Корсакову приезжает его бывший ученик — композитор Раменский, и играет ему свое сочинение, вызывая резкую критику мэтра. По общепризнанной версии, в этом, почти карикатурном образе Раменского выведен Игорь Стравинский [10, 326]. В реальности такой встречи не было. В фильме она приведена как символ непонимания и неприятия Римским-Корсаковым «прогрессивной» музыки молодых композиторов.

Зная настоящего автора музыкального отрывка, который исполняет Раменский, несложно догадаться, что в такой иносказательной форме эта сцена вводится как отголосок Постановления «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели». Ситуация с молодым человеком ― это кривое зеркало формалистической кампании, главные идеи которой вложены в уста Римского-Корсакова. Домбровская отмечает, что «формулировки», озвученные именитым композитором, ― это лексика, «которая явственно напоминает словарь “Сумбура вместо музыки” и Постановление (sic) ЦК ВКП(б) 1948 года» [5, 212]. «Отсутствие мелодии, неблагозвучие, никакой мысли. Модные кривляния. Декаденство! ― категорично говорит классик. ― <…> вас же пленили уроды: скрежещущие, визжащие, истерические».

Шостакович, отказавшись писать музыку к фильму «Римский-Корсаков», все же создает именно этот фрагмент. Почему? Что это? Горькая ирония? Или завуалированная издевка в духе «Антиформалистического райка»? «Это вообще не музыкальное произведение, ― пишет Домбровская, ― Шостакович просто нанизал последовательность из нескольких фраз, каждая из которых словно изображает, воплощает на фортепиано смысл тех слов, которые сказаны об этой музыке в фильме, а раньше ― в сценарии <…> Так и хочется продолжить этот ряд еще и грохотом, какофонией, бормашиной и музыкальной душегубкой из 1936 и 1948 года» [5, 212‒213]. Эти несколько тактов действительно звучат как вызов, они истерически «визжат»: постоянно бьется один и тот же диссонирующий аккорд, динамика на пределе возможностей.

Визуальный ряд в этом эпизоде не менее красноречив. Образ Раменского воплотил актер Бруно Фрейндлих, часто вынужденный благодаря своим внешним данным играть иностранцев, а также отрицательных персонажей. Кадры, где он сидит за роялем, отражают весь смысл сложившейся ситуации: его губы плотно сжаты, лицо напряжено. Он располагается за инструментом очень высоко, нависая над ним; движения плоских пальцев сложно назвать пианистичными — это тот же стук (см. илл. 3).

Илл. 3. Кадр из фильма «Римский-Корсаков»

Вернемся в 1930-е годы. Большой интерес представляет фильм «Строгий юноша» (1935) режиссера Абрама Роома с музыкой Гавриила Попова. Широкая аудитория с ним практически не знакома. Картина оказалась столь многосложна и иносказательна, что была запрещена еще до официальной премьеры [11, 278‒279] и пролежала на полке до 1960-х годов, пока ее не начали показывать в маленьких просмотровых залах ВГИКа, а на широкий экран она вышла лишь в 1974 году. «За сочной выразительностью художественного языка узрели “формализм”, за высотой проблематики ― “отрыв от действительности”» [11, 278].

Трудно переоценить роль музыкальной составляющей в этом фильме. «Дать кадры под музыку ― не менее сложное дело, чем дать музыку под кадры. Для этого требуется музыкальный режиссер, понимающий сложное значение музыки (курсив мой. ― О. К.)» [7, 382]. Этот тезис И. Иоффе предполагает глубинное «чувствование» музыки киномастером, которое нацелено на использование ее колоссальных возможностей. Исследователь убежден, что «для создания синтетических фильмов “музыкальность” режиссера так же важна, как “живописность” композитора» [7, 382]. Полагаем, такими качествами обладали создатели «Строгого юноши». Исключительными «музыкальностью» и «живописностью» отличаются также сценарий Ю. Олеши и выдающаяся операторская работа Ю. Екельчика [4, 162‒169].

Музыка Попова образует самостоятельную драматургическую линию фильма, зачастую объясняя метафоричные и абстрактные кадры, которыми картина изобилует. Рояль при этом становится одним из основных инструментальных «героев» партитуры. Он заявляет о себе уже с самого начала (пока еще только в составе оркестра), где отчетливо прослушивается в трех проведениях вальсовой темы. Они связаны с зарождающейся романтической линией: знакомство и первая прогулка Маши, жены профессора Степанова, и Гриши, молодого спортсмена-комсомольца.

Две масштабные сцены с участием фортепиано ― сон Гриши и встреча главных героев в конце фильма ― образуют важную смысловую арку фильма. Между собой они связаны как кульминационные точки любовной линии. Обе происходят «в присутствии» рояля, который занимает центральное положение в кадре.

У профессора Степанова проходит бал, на котором Гриши нет, поскольку ему отказано от дома. Он видит бал во сне. Вся сцена

снята размыто (налицо признаки импрессионистической киноэстетики: эффект нечеткого кадра, вуали), темп действия чуть замедлен. И. Гращенкова, автор монографии о А. Рооме, отмечает здесь исключительную операторскую работу Ю. Екельчика [4, 162‒169]. «Задымленная глубина кадра, упругие колебания тюлевых завес струили особый перламутровый (фильм черно-белый. ― О. К.) зыбкий свет, и в нем возникала фантасмагоричность сна героя. Камера в этом эпизоде бродила как сомнамбула ― то натыкалась на большие бутафорские цветы, по логике сновидения выросшие на голых ветвях дерева, то тонула в призрачном столбе лунного света» [4, 163], ― так описывает она эту сцену. Эффект нереальности происходящего, того, что мы вместе с героем смотрим сон, достигнут таким образом блестяще.

«В стеклянной глади пола отражались высокие колонны, и тонконогие стулья, и ступени белоснежной лестницы, уводящей куда-то в небо, и странно неподвижные фигуры гостей в черных фраках, и изломанная фигура пианистки, одетой в мужской костюм, и единственная белая фигура, фокусирующая весь свет в этом сумеречном кадре, ― Маша в белом бальном платье» [4, 168]. Рояль находится и в центре кадра, и в центре импровизированной сцены, устроенной как греческий амфитеатр (что развивает тему античных мотивов в фильме, причудливо смешанных с символизмом, о котором будет сказано далее).

Фортепианный эпизод предваряется оркестровым вступлением с солирующим роялем. Играет домашний оркестр профессора: слышно, как звучат несколько инструментов с фортепианным аккомпанементом, которые перемежаются легкими джазовыми сольными фрагментами у рояля. Кульминацией сцены становится квазилистовское фортепианное соло.

Пианистка, одетая в мужской концертный фрак, начинает исполнять виртуозную романтическую пьесу. Характер фортепианного изложения соответствует листовскому, используется весь арсенал его роскошного пианизма: виртуозные арпеджио, октавное движение, трели, бисерные пассажи. Пианистка играет подчеркнуто небрежно, запрокинув голову назад, с легкостью жонглируя все более усложняющимися гаммами, двойными нотами и так далее.

Фортепианное соло несколько раз прерывается одними и теми же репликами. «Что?» ― вдруг спрашивает Маша. «Ты нам мешаешь, Маша», ― отвечает профессор и обращается к исполнителю: «Извините!» После чего музыка возобновляется с того места, где произошла остановка. Размеренное, почти искусственно растянутое произнесение этих фраз, «размытость» изображения, то прекращающаяся, то возобновляющаяся игра на фортепиано усиливают ощущение нереальности, и, как это бывает во время сна, мы одновременно и понимаем, и не понимаем, что происходит.

Во время очередного диалога Маши и ее мужа в зал врывается Гриша со словами: «Что это значит, она мешает? Она сама ― музыка!» Эта сцена воспринимается не только в контексте экранных событий апогеем в развитии партитуры к фильму, но и как свидетельство исключительной музыкальности сценариста и режиссера.

Чтобы убедиться в этом, обратимся к литературному первоисточнику. Читаем далее в пьесе Олеши:

― Вот ее движение. Слушайте.

Он поднимает ее руку.

Рука поет.

Он гладит ее по голове.

Говорит:

― Вот ее осанка. Слушайте.

Волосы поют.

Он кладет ей голову на грудь.

Говорит:

[― Вот ее сердце. Слушайте.

Сердце поет.]2

― Вот ее поцелуй. Слушайте.

Он целует ее.

Поцелуй поет.

Пианист падает головой на грудь

[9, 322].

В фильме озвучивается каждая строчка этого поэтичного фрагмента, правда, играет уже только оркестр. Внезапный кластер у фортепиано возникает, когда пианист (пианистка) «падает головой» не на грудь, как это было в пьесе, а на клавиатуру.

А. Блюмбаум видит в этой сцене глубокое влияние символизма [3, 154‒156], конкретно — драмы Блока «Незнакомка», приводя из нее следующую цитату: «Серпантини сама ― воплощение музыки. Она плывет на волнах звуков, и, кажется, сам плывешь за нею. Неужели тело, его линии, его гармонические движения ― сами по себе не поют так же, как звуки?» [2, 96]. Мысль Блюмбаума, что Олеша взял идею отождествления прекрасной женщины с музыкой именно оттуда, кажется убедительной.

Второй фортепианный эпизод в конце фильма становится зеркальным отражением первого: сначала рояль солирующий, затем ― в оркестре. Инструмент снова оказывается в центре кадра, хоть мы и не видим его целиком.

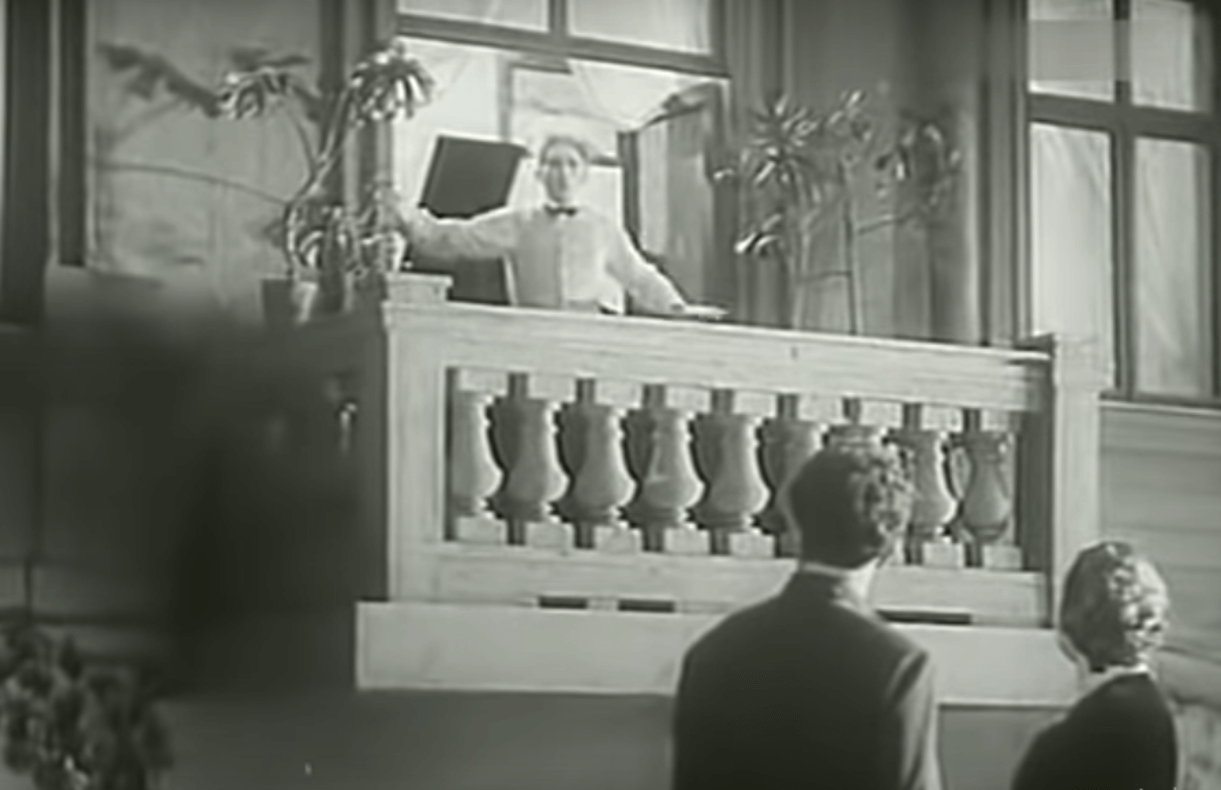

Маша и Гриша стоят под балконом квартиры пианиста, играющего еще одно романтическое соло. Здесь музыка более патетическая, бурная; преобладает аккордовое изложение. Как и в предыдущей сцене, она несколько раз обрывается. Пианист выскакивает на балкон и сначала возмущенно обращается к героям: «Кто там? В чем дело? Почему вы стоите? Как только сядешь играть ― сейчас начинают слушать». Ситуация предстает словно в кривом зеркале. Герои никоим образом не могут мешать исполнителю, но все же «мешают» ему. Его никто не прерывает, это делает он сам. В сцене сна пианистка одета в роскошный костюм ― здесь пианист выглядит взъерошенным и неопрятным. В сцене сна это был концерт пусть с немногочисленной, но публикой. Здесь же музыкант возмущен даже двумя случайными слушателями (см. илл. 4). Второй раз он обращается уже к зрителям: «Ушли? Ну то-то. Играть для влюбленных, встречи, разлуки, прощания. Весь район влюбляется под мою музыку! А я не желаю!»

Илл. 4. Кадр из фильма «Строгий юноша»

Тезис, что важнейшей задачей киномузыки является драматургическое и образное обобщение, давно вошел в теорию кино [13, 38‒39], и в этом отношении Попов и Роом создают эталонный опус, где музыкальный ряд становится одним из стержней сложнейшей образной и композиционной структуры фильма.

Исследователи трактуют финальную сцену по-разному. И. Гращенкова не ищет в словах музыканта скрытых смыслов, отмечая лишь его всем понятные человеческие слабости: искусственный пафос, лукавство, определенное кокетство. Вначале чувство торжества (оттого, что его слушают) смешивается с наигранным гневом, а затем наигранное торжество (оттого, что «нежеланные» зрители наконец ушли) ― с чувством легкого разочарования [4, 163].

Точка зрения А. Блюмбаума куда прихотливее и сложнее. Он утверждает, что музыка в фильме имеет совершенно особое значение, и видит в этой сцене попытку искусства «преодолеть свое отчуждение от повседневной жизни» [3, 158], что, однако, дается нелегко: пианист до последнего пытается «сохранить барьер, отделяющий искусство от действительности» [3, 158‒159].

В целом трактовка музыки в «Строгом юноше» отвечает символистской эстетике фильма — более чем органична в контексте бесчисленных недоговоренностей и многосмысленности сюжетных событий.

Список кинолент с участием фортепиано был бы неполным без фильмов Григория Александрова с музыкой Исаака Дунаевского. Эти картины особенно интересны как фильмы-мюзиклы ― едва ли не первые в отечественной кинематографии. Но давно отмеченное их сходство с американскими образцами этого жанра никак не является свидетельством простого подражания.

Режиссеру и композитору удалось найти оригинальные приемы использования инструмента на экране. Это не относится к типовой ситуации внутрикадрового исполнения песен под фортепианный аккомпанемент. Таких сцен в фильмах Александрова настолько много, что это становится штампом. Напомним наиболее известные примеры. В фильме «Цирк» (1936) мы слышим пение под рояль один раз ― звучит песня «Широка страна моя родная» в исполнении двух главных героев. В фильме «Волга-Волга» (1938) ― три крошечных эпизода: в начале картины поют повара в столовой, затем героиня Любови Орловой репетирует на пароходе свою песню, и в самом конце фильма ― сцена игры на рояле маленького мальчика. В «Весне» (1947) при разных обстоятельствах под рояль дважды звучит песня «Журчат ручьи». В картине «Светлый путь» (1940) появление фортепианного звучания обыгрывается оригинальнее: утренняя зарядка по радио, которая всегда проводилась именно под рояль. Ежедневный набор упражнений, объясняемых диктором, сопровождается попурри из песен Дунаевского из предыдущих фильмов Александрова.

Самым неординарным и ярким в плане музыкально-экранных решений стал первый плод сотрудничества режиссера и композитора ― «Веселые ребята» (1934), сюжет которых во многом был нацелен на Леонида Утёсова и его прославленный джазовый оркестр. Александров отнесся к созданию фильма-мюзикла очень серьезно. Сценарий разрабатывался совместно с Дунаевским. Они сошлись на том, что музыка будет «не иллюстративным элементом действия, не “сопровождением” картины, не вставными номерами, а полноправным участником действия» [1, 196‒197].

Одно из свойств партитуры ― ее предельная изобразительность. Она передает шаги, движения, хлопки, шумы. Оркестр чутко реагирует буквально на все, иллюстрируя каждую деталь. Таким образом естественные звуковые и шумовые эффекты становятся частью музыкальной ткани. Музыка и действие сливаются. Все это стало возможным благодаря тому, что сначала был разработан музыкальный план, сочинена и записана партитура, а уже затем по ней была сделана раскадровка (съемка велась по готовой фонограмме) [1, 198].

Притом что рояль в оркестре почти нигде не появляется как солирующий инструмент ― исключением становится только одна из самых забавных мизансцен, когда Елена, мечтающая о карьере оперной дивы, распевается за фортепиано, — все эпизоды с его участием отмечены невероятной изобретательностью.

В сцене, где незадачливому герою-музыканту по стечению обстоятельств приходится вместо заезжей знаменитости дирижировать оркестровым переложением Второй «Венгерской рапсодии» Листа, задействован не один, а целых шесть роялей. Гигантизм оркестра утрирует абсурдность и комичность ситуации: кроме шести роялей (причем все они белые), мы видим «дивизию» виолончелей и арф (арфистки в роскошных белых платьях). Инструменты выстроены в идеально прямую линию, что подчеркивает небывалый масштаб мероприятия.

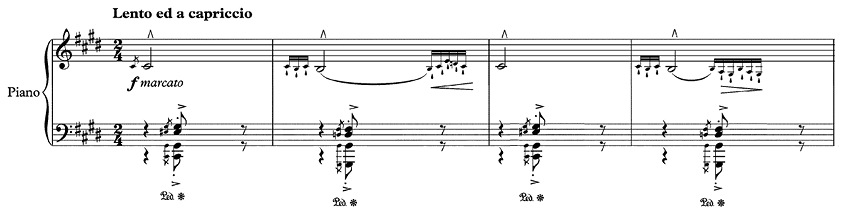

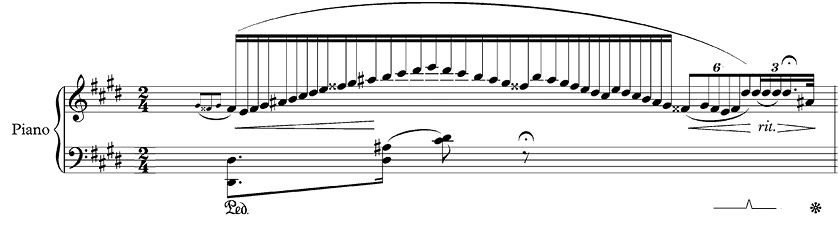

Из рапсодии звучит небольшой фрагмент: самое начало и самый конец. Все шесть роялей играют в унисон первые аккорды с форшлагами (в оригинале Листа они записаны в партии левой руки; см. пример 3).

Пример 3

В следующем эпизоде фортепиано (на этот раз не сольно, а в сочетании с другими инструментами) аккомпанирует теме (по оригиналу ― вновь партия левой руки; см. пример 4).

Пример 4

Здесь есть даже настоящая фортепианная каденция, правда, небольшая. Она играется одним исполнителем (см. пример 5). Дунаевский немного редактирует этот листовский квазиимпровизационный фрагмент, в частности добавляя в конце продолжительную трель, для исполнения которой с самым серьезным видом присоединяются остальные пять пианистов, ― еще один, одновременно смешной и нелепый штрих этой сцены.

Пример 5

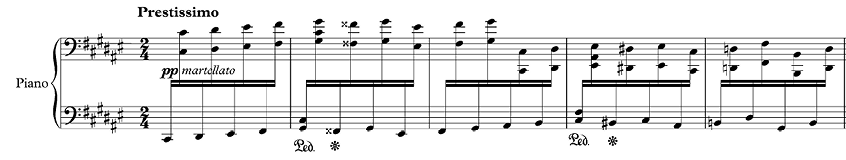

Комизм ситуации достигает апогея в коде: оркестр буквально «копирует» динамику поведения незадачливого героя — его бег по лестнице то вверх, то вниз. Мартеллатные октавы prestissimo (которые в оригинале начинаются pp; см. пример 6), совершенно не предполагающие «тяжести» исполнения, превращаются в мощнейшие унисоны всего гигантского оркестрового состава. Воистину это ― «оригинальная трактовка», как охарактеризовал «беготню» маэстро один из зрителей, сидящих в зале.

Пример 6

Кульминацией музыкальной изобразительности становится сцена репетиции коллектива «Дружба», плавно переходящей в драку оркестрантов. Александров в автобиографии пишет, что Дунаевский впоследствии признавался: «Я думаю, что эпизод “музыкальной драки” из “Веселых ребят” по технической трудности не имеет себе равных во всей моей музыкальной деятельности» [1, 198]. Начинается она вполне невинно: оркестр играет легкую эстрадную музыку, пианист в кадре усердно трудится, при этом рояль не звучит. Постепенно разгорается конфликт, и «нормальная» музыка, инструмент за инструментом, превращается в «звукопись» драки.

Мы слышим и видим кластеры-удары головой о клавиатуру, удары литавр по голове, glissando, «сыгранное» той же головой при участии оркестранта, который ― как тряпку, стирающую пыль, ― эту голову протаскивает волоком сверху вниз (чуть позже такое же glissando головой повторяется у арфы). «Поединок», в котором вместо оружия используются смычок и скрипка, в партитуре отмечен ударами смычка по открытым струнам. К оркестровой какофонии добавляются обычные шумовые эффекты: стук, удары, скрип. Все сливается в единую звуковую массу: музыкальные инструменты становятся шумовыми, а естественные шумы ― частью музыкальной изобразительности.

Завершается фильм очередной оркестровой сценой с участием рояля. Он аккомпанирует импровизационной игре потерявших свои инструменты Костиных оркестрантов, которым не остается ничего иного, как имитировать их звучание «на губах». Трудно сказать, что более виртуозно в этом эпизоде: «губная» музыка или партия фортепиано ― фактически его самое масштабное и законченное соло в фильме.

***

Музыка с участием фортепиано, созданная для кино, ― весьма специфическое явление. В статье удалось охватить лишь небольшую ее часть. Начиная где-то с 1960-х годов примеры использования рояля множатся едва ли не в геометрической прогрессии, однако с увеличением количества во многом теряют свою уникальность.

Практически с самого возникновения звукового кино формируются штампы. Например, становится почти обязательным включение фортепиано в состав оркестра в закадровой музыке. При использовании инструмента внутри кадра также складывается своя система клише. Одно из них ― воспроизведение ситуации немого кино, при которой на экране закономерно возникает тапер, как, например, в фильме «Матильда» (режиссер А. Учитель, 2017). В картинах исторической или революционной тематики фортепиано появляется еще чаще ― тоже штамп! Что отнюдь не исключает рождения настоящих шедевров — например, киноленты «Александр Пархоменко» (режиссер Л. Луков, 1942), где гениальная Раневская предстает в образе таперши.

Экранизация русской классической литературы породила собственные штампы, связанные со сценами домашнего музицирования, ведь умение играть на рояле само по себе было одним из символов эпохи, дворянского сословия. Если рояль появляется в кадре, то он обязательно зазвучит, пусть даже скромно, как, например, в «Анне Карениной» (режиссер А. Зархи, 1967), где Анна учит сына игре на инструменте, и зритель на мгновение видит, как мальчик играет гаммы и упражнения. Эта картина ― скорее исключение, гораздо чаще мы встретим полноценную сцену музицирования. Правда, репертуар, который при этом задействуется, ― в основном цитатный. И если, например, в экранизации «Гранатового браслета» (режиссер А. Роом, 1965) постоянное возвращение к музыке Второй сонаты Бетховена обусловлено сюжетом, то в других картинах необходимость использования цитатного материала (часто без указания в титрах) не столь очевидна. Однако это становится стойкой тенденцией.

Особенно богаты подобными сценами киноленты на тургеневские и чеховские сюжеты. В картине «Дворянское гнездо» (1969) Андрей Кончаловский вслед за писателем дает возможность насладиться западноевропейской классикой (музыкой Моцарта и Шопена), однако наиболее известный по этому фильму романс «При дороге ивы…» ― образец современного творчества (В. Овчинников). Моцарт (Фантазия c-moll) также звучит в картине «Отцы и дети» (режиссер В. Никифоров, 1983). В «Затишье» (режиссер В. Четвериков, 1981) герои поют пушкинское «Буря мглою небо кроет» на мелодию «Из-за острова на стрежень». И, наконец, в фильме «Накануне» (режиссер В. Петров, 1959) не единожды звучит Ноктюрн Шопена Es-dur op. 9 № 2.

Не меньшее количество музыкальных цитат мы найдем и в чеховских экранизациях. Это ― романс «Ночь» А. Рубинштейна («Медведь», режиссер И. Анненский, 1939), вальс

«Амурские волны» М. Кюсса и украинская песня «Дощик, дощик, капа дрiбненько» («Человек в футляре», режиссер И. Анненский, 1939), Баркарола из «Времен года» Чайковского и романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду» Н. Харито, марш из «Аиды» Верди («Анна на шее», режиссер И. Анненский, 1954), фрагмент арии Мефистофеля из «Фауста» Гуно («Дама с собачкой», режиссер И. Хейфиц, 1960), Вальс Шопена ор. 69 № 1 («Цветы запоздалые», режиссер А. Роом, 1960), Вторая «Венгерская рапсодия» Листа («Неоконченная пьеса для механического пианино», режиссер Н. Михалков, 1977). Эти списки можно продолжать и продолжать. Но, к сожалению, ничего подобного «Строгому юноше» или «Веселым ребятам» мы там не встретим.

Литература

- Александров Г. В. Эпоха и кино. М. : Издательство политической литературы, 1983. 336 с.

- Блок А. А. Собрание сочинений. В 8 томах. Т. 4. Театр. М.—Л. : Гослитиздат, 1961. 602 с.

- Блюмбаум А. Б. Оживающая статуя и воплощенная музыка: контексты «Строгого юноши» // Новое Литературное Обозрение. 2008. № 89. С. 138‒189.

- Гращенкова И. Н. Абрам Роом. М. : Искусство, 1977. 265 с.

- Домбровская О. В. Музыкальный авангард Шостаковича в начале 1950-х годов. О музыке к кинофильму «Римский-Корсаков» // Киноведческие записки. 2018. № 111. С. 210‒214.

- Егорова Т. К. Музыка советского фильма: историческое исследование. Дисс. … доктора искусствоведения. М. : Государственный институт искусствознания, 1998. 463 с.

- Иоффе И. И. Синтетическое изучение искусства и звуковое кино. Л. : Государственный музыкальный научно-исследовательский институт, 1937. 412 с.

- Лисса З. Эстетика киномузыки. М. : Музыка, 1970. 494 с.

- Олеша Ю. К. Избранное. М. : Художественная литература, 1974. 574 с.

- Очерки истории советского кино. В 3 томах. Т. 3. 1946‒1956 / под ред. Ю. С. Калашникова [и др.]. М. : Искусство, 1961. 778 с.

- Первый век нашего кино: энциклопедия / К. Э. Разлогов [и др.]. М. : Локид-Пресс, 2006. 910 с.

- Семенюк О. А. «Новый Вавилон» Д. Д. Шостаковича в контексте музыки отечественного немого кино. Дисс. … кандидата искусствоведения. М. : Московская гос. консерватория, 2020. 344 с.

- Фрид Э. Л. Музыка в советском кино. Л. : Музыка, 1967. 200 с.

- Шилова И. М. Фильм и его музыка. М. : Советский композитор, 1973. 229 с.

Комментировать