Ритмические особенности свадебных песен верхнеокского левобережья и их южнорусские соответствия

Ритмические особенности свадебных песен верхнеокского левобережья и их южнорусские соответствия

Песенные традиции бассейна Оки относятся к числу наименее изученных на русской этнической территории. Чрезвычайно мало число сборников окского музыкального фольклора, современные среди них практически отсутствуют, а имеющиеся часто нерепрезентативны как по количеству размещенных в них образцов, так и в отношении методологии сбора и публикации музыкально-этнографических материалов ([5], [6], [16], [17], [18]); этномузыкологические же исследования единичны ([4], [15], [19], [22], [23]).

Между тем окские традиции, в особенности те, что расположены в верхнем и среднем течении, представляют для этномузыкологов значительный интерес — прежде всего потому, что это земли раннего (домонгольского) и устойчивого восточнославянского заселения (племенная территория вятичей), что позволяет предполагать достаточно древний возраст местных песенных традиций. Кроме того, их изучение способно прояснить специфику целого ряда русских регионов более позднего сложения, поскольку для многих из них окская музыкальная культура является исходной.

Один из них — южнорусский, славянское освоение которого началось со второй половины XVI века и стало интенсивным в XVII–XVIII веках. Одна из окраин московского государства, Поочье — это ближайшая к Дикому Полю зона с постоянным русским населением, которая служила едва ли не основным донором людских ресурсов для новых территорий 1. Следовательно, есть все основания предполагать значительную роль верхнеокской песенной традиции в формировании южнорусской музыкально-этнографической системы.

Однако отношения между этими двумя этномузыкальными регионами никогда не становились предметом специального исследования. Более того, в имеющейся научной литературе южнорусский песенный материал анализируется исключительно сквозь призму фольклорного репертуара Западного (белорусско-украинского) макрорегиона. Именно он рассматривается в качестве вероятной метропольной культуры, а явления, выпадающие из западного контекста, получают статус специфически южнорусских. Такова, к примеру, исследовательская позиция Г. Я. Сысоевой при изучении свадебных песен воронежско-белгородского пограничья [22, 93–110].

Между тем обращение к верхнеокской свадебно-обрядовой песенности выявило наличие в ней значительного числа компонентов, которые обладают южнорусскими, в нашем представлении, маркерами. Это позволяет сформулировать гипотезу, согласно которой подобные этномузыкальные явления возникли не на территории русского Юга, а были привнесены туда потоками переселенцев с Верхней Оки, носителями ее песенной культуры.

Для подтверждения этого тезиса обратимся к музыкально-этнографической традиции, которая локализована в южном сегменте верхнеокского бассейна — на пространстве его левобережья ориентировочно между рекой Нугрь на юге и примерно до устья Жиздры, другого левого притока Оки, на севере 2. Согласно современному административному делению, данный ареал располагается в орловско-калужско-тульском пограничье, где нас более всего будут интересовать северо-западные районы Орловской области и юго-восточные — Калужской (см. карту-схему). Ядром ареала, в котором характерные черты исследуемой культуры выступают в наиболее четком виде, можно считать калужские районы — Хвастовичский, Ульяновский, с высокой степенью вероятности Жиздринский и Козельский, — а также орловские — Болховский, Знаменский, Хотынецкий, Урицкий. Однако ее рефлексы прослеживаются в соседних орловских и калужских районах (Шаблыкино, Думиничи, Сухиничи, Барятино, Перемышль). С большой долей уверенности можно предполагать, что в этот ряд входят и западные районы Тульской области (Белёв, Одоев, Суворов).

Карта-схема. Исследуемый ареал на территории орловско-калужско-тульского пограничья

Map-scheme. Research area in the territory of borderland between Oryol, Kaluga and Tula

Предметом изучения избран свадебный репертуар, ибо в нем, пожалуй, с наибольшей определенностью выражено своеобразие этой музыкальной традиции. К тому же именно обрядовые тексты, в особенности их музыкально-ритмическая организация, служат удобным объектом наблюдения, так как хорошо поддаются структурной и региональной атрибуции. Основным методологическим инструментом служит структурно-типологический анализ свадебных музыкально-поэтических текстов, в то время как их контекстные характеристики, касающиеся функционирования в ритуале, будут затрагиваться лишь в необходимой степени.

Базой исследования являются в основном неопубликованные полевые звукозаписи из архива Музыкально-этнографического центра имени Е. В. Гиппиуса Российской академии музыки имени Гнесиных 3, осуществленные преподавателями и студентами в 1970–1980-е годы 4. Методы собирательской работы, практиковавшиеся в то время, не были нацелены на исчерпывающую фиксацию образцов музыкального фольклора в обследуемом локусе. Вместе с тем имеющуюся коллекцию можно считать достаточно репрезентативной: она включает в себя более полутысячи свадебных песен из примерно 40 населенных пунктов, что позволяет составить представление об отличительных чертах песенного фонда местной свадьбы. Также учитываются имеющиеся нотографические издания и аудиопубликации.

В настоящей статье не преследуется цель дать подробное и всестороннее описание избранной свадебной традиции. Задача автора — вычленить в исследуемом материале его южнорусские компоненты, то есть те явления, которые с той или иной степенью регулярности обнаруживаются в свадебном репертуаре Юга России и воспринимаются специалистами как релевантные региональные черты. В качестве сравнительного материала привлекаются данные из наиболее крупных региональных сборников и научных работ Е. А. Дороховой, С. А. Жигановой, Н. И. Карачарова, Н. С. Кузнецовой, М. Н. Леоновой 5, Г. Я. Сысоевой, В. М. Щурова ([8], [11], [12], [14], [20], [25]).

Оценивая типологические качества свадебных песен калужско-орловского пограничья, следует в первую очередь отметить их безусловное близкое родство обрядовому песенному фонду восточнославянского Запада 6. Среди цезурированных свадебных напевов верхнеокского левобережья едва ли найдутся такие, чьи ритмические формы не вели бы свое происхождение от ритмоструктурных типов западного макрорегиона. Фиксации на калужско-орловском пограничье расширяют, как правило, и без того огромные ареалы многих ритмических типов 7, продлевая их вглубь русской этнической территории. Как свидетельство архаичности местной песенной культуры, ее органической связи с древнейшими восточнославянскими традициями следует расценивать само наличие ритмических моделей западного генезиса. Вместе с тем они формируют на верхнеокском левобережье систему, своеобразие которой обусловлено, во-первых, иной структурой свадебного ритуала, повлекшей новую функциональную интерпретацию обрядовых песен, во-вторых, самим составом музыкально-ритмических форм и, в-третьих, их специфическими структурными особенностями. Остановимся подробнее на перечисленных аспектах.

Ярким признаком свадебного песенного цикла на Верхней Оке выступает его двухчастная структура, предполагающая разделение репертуара на две субжанровые группы. Одну составляют песни большого числа довенечных обрядов, разворачивающихся в первой половине свадьбы, как правило, в ритуальном пространстве невесты — на просватанье, за ёлкой на девишнике, в ожидании жениха, во время обрядовых торгов, при отъезде к венцу и по дороге в дом жениха; сюда же относятся песни с сиротскими текстами. Таким образом, данная группа объединяет музыкально-поэтические тексты различной функциональной направленности — как инициационные, так и коммуникативные.

Другая группа песен в этом плане более унифицирована, не случайно народные исполнители определяют их общим термином — величальные. Они звучат во второй половине главного свадебного дня, в доме жениха, обычно на застолье, когда поочередно величают («обыгрывают») участников и гостей ритуала, исполняя в их адрес хвалебные песни, — своего рода апофеоз свадебного действа.

Внутрижанровая дифференциация свадебных песен с четким функциональным противопоставлением двух обозначенных групп, сменяющих друг друга в ходе ритуала, и в особенности выделение величальных песен, отличающихся собственной обрядовой прагматикой, комплексом поэтических и музыкальных средств, являются общерегиональными признаками традиционной свадьбы в бассейне Оки ([4], [15]). Структура свадебного репертуара калужско-орловского пограничья, таким образом, включает местный брачный ритуал в окскую региональную систему и одновременно отделяет его от традиций западного типа, где музыкальный цикл организован совершенно иначе [10].

Следует при этом отметить, что в других районах Поочья оппозиция жанровых групп свадебных песен обычно находит отражение в ритмо-структурных качествах их напевов. Так, в свадьбе уже ближайших тульских территорий (Белёв) это выражается в противопоставлении прощальных (девишных) песен неравномерно сегментированного строения и величальных песен с цезурированными ритмическими периодами 8. В исследуемой же традиции оппозиция до- и послевенечных напевов хотя и присутствует, но в значительной мере сглажена принадлежностью большинства из них одному классу ритмических форм — цезурированных: это могут быть напевы разных РТ, но в обеих жанровых группах встречаются и различные версии одного. В такой структуре песенного свадебного цикла можно усматривать переходный характер исследуемого ареала в системе региональных традиций: двухчастный драматургический каркас окской свадьбы наполняется здесь музыкально-поэтическими текстами, построенными в соответствии с нормами западного макрорегиона 9.

Именно такая модель ритуала, на наш взгляд, послужила основой для традиционной свадьбы Юга России. Напевы западного происхождения составляют большую и развитую часть регионального свадебного фонда, что трактуется специалистами как определяющее влияние свадьбы украинско-белорусского типа, однако наряду с ними, как правило, отмечается и группа величальных песен ([8], [14], [20]). Между тем М. А. Енговатова, рассматривая в специальной статье этот жанровый пласт русской традиционной свадьбы, обратила внимание на его не столь уж значительное присутствие в южнорусской культуре [9]. Можно предположить, что подобный баланс между двумя жанровыми группами свадебного репертуара — с превалированием разнообразных обрядовых песен и умеренно представленными величаниями — воспроизводит их соотношение, наблюдаемое в калужско-орловском пограничье. Правда, и здесь весомость величальных песен неодинакова в разных локусах. В некоторых (например, в селе Подбужье Хвастовичского района или деревнях Макаровского сельсовета Перемышльского района) величания многочисленны, в других (села на северо-западе Орловщины) — представлены гораздо меньшим числом; во всяком случае такое впечатление складывается при знакомстве с гнесинскими экспедиционными материалами. В целом же удельный вес величаний-обыгрываний возрастает при движении в восточном направлении — на правобережье Оки.

Но показательно, что уже в верховьях Оки складывается цикл величальных свадебных песен с характерным комплексом музыкально-ритмических форм, который сохранится в разных традициях Юга России и в позднепереселенческих регионах, основанных выходцами из южнорусских земель. Так, к числу основных среди южноокских величальных песен относятся РТ «Стрела» (с силлабическим стихом 5 + 5), структуры пиррихического ритма с четными показателями слоговых групп (4 + 4 и 6 + 6), несколько РТ со стихом 7 + 7, ритмотипы восьмивременной организации. В корпус величальных песен входят также образцы со стиховой основой 4 + 4 + 6 и 4 + 4 + 3, последняя — с различными последованиями слоговых групп и конфигурациями мелострофы. В той или иной комбинации, с большей или меньшей степенью полноты этот набор музыкально-ритмических типов представлен в большинстве южнорусских традиций: он присутствует в перечнях свадебных ритмоформ белгородско-воронежского пограничья [20], русских сел верховьев Оскола [8], линейных станиц Кубани [11]. Е. А. Дорохова, исследователь русской фольклорной традиции Слободской Украины, относит подобные напевы к контактной линии местного свадебного ритуала, в котором обыгрывания не концентрируются во второй его половине, а рассредоточены по различным этапам и приурочены к разным обрядам [8, 188–189].

Общими чертами напевов величальной функции — и на Верхней Оке, и в южнорусском регионе — являются подвижный в большинстве случаев темп, периодическая внутристрофовая повторность, алилёшные рефрены, как правило, большие, стремление к равносложной структуре стиха и равнодлительности музыкальных построений. В совокупности эти качества сближают свадебные величания с местными вокально-хореографическими жанрами, на что указывают многие исследователи ([22], [4], [20]). В этой связи обращают на себя внимание южнорусские традиции, расположенные в верхнем течении реки Псёл (курско-белгородское пограничье), где хороводные и свадебные песни характеризуются настолько тесным типологическим единством, что во многих случаях с трудом поддаются структурной дифференциации ([7], [3], [12], [21]). Несмотря на то что термины «величать» или «обыгрывать» здесь, по-видимому, неизвестны, напевы перечисленных выше РТ, репрезентирующие в других традициях группу величальных, составляют значительную часть местного свадебного репертуара. Есть все основания предполагать, что именно окские свадебные величания послужили основными структурными моделями в процессе формирования песенной культуры данной зоны южнорусского региона.

Обратимся к группе довенечных свадебных песен верхнеокского левобережья, не ставя себе целью дать исчерпывающий список всех зарегистрированных здесь форм, но выделить среди них репрезентативные как для самой исследуемой традиции, так и для южнорусской песенной культуры. Как уже говорилось, в данной группе преобладают ритмоформы западного происхождения, поэтому не удивительно, что и цикл свадебных песен отвечает принципам организации, сложившимся в локальных традициях Западного макрорегиона, а именно: реестр обрядовых песен в каждом селе включает сравнительно небольшое число музыкально-ритмических типов, образующих иерархичную систему [1].

В исследуемой традиции в качестве ведущих выделяются напевы двух РТ: со стихом 6 + 6 (они составляют около четверти общего объема рассматриваемой группы) и РТ со стихом 4 + 4 + 3, оформленный в композицию типа «Просо» (таких образцов насчитывается порядка 20 %). Лидирующая роль структур из типологической семьи шестисложных мелоформ роднит верхнеокскую традицию со свадебной культурой южной части Западного макрорегиона (Полесье и Украина). На близость к ней указывает и преобладание образцов с трехэлементной строфой aab — основной композиционной модели среди западных шестисложных ритмоформ [13]. Однако ее ритмическая интерпретация представляет самостоятельную версию со следующей последовательностью формул слогового ритма (см. схему 1 и пример 1).

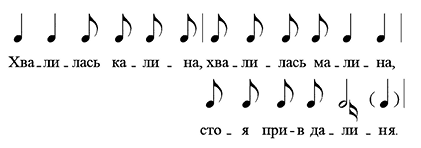

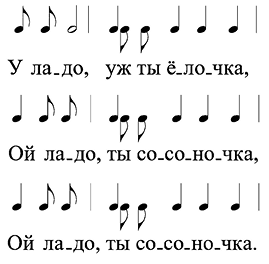

Схема 1. Ритмический тип со стиховой формулой 6 + 6 и трехэлементной строфой aab

Scheme 1. Syllabic rhythmical form with the structure of verse 6 + 6 and three-part stanza with the structure aab

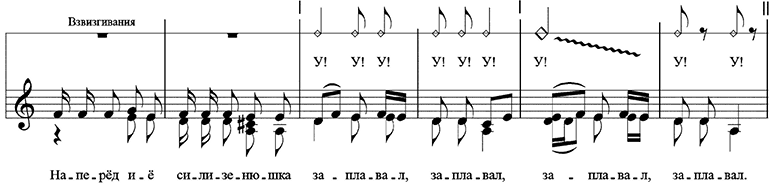

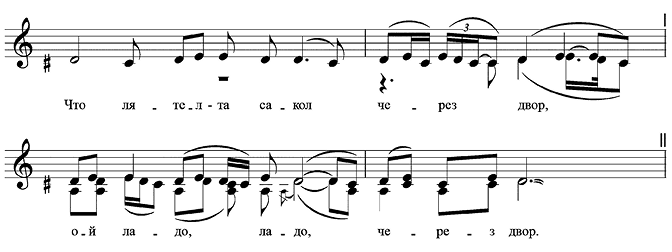

Пример 1. Калужская обл., Жиздринский р-н, д. Песочня. Исп.: Фролова Л. С. (1902 г. р.), Денисова В. И. (1920), Минакова А. И. (1908), Федотенкова А. И. (1916). Зап. О. Мартынова, Е. Семитуркина в 1976 г. Архив МЭЦ РАМ CD 4761-07. Нот. Л. М. Белогурова

Example 1. Kaluga region, Zhizdra district, Pesochnya village. Performed by: Frolova L. S. (born in 1902), Denisova V. I. (1920), Minakova A. I. (1908), Fedotenkova A. I. (1916). Recorded by O. Martynova, E. Semiturkina in 1976. Archive of the Musical and Ethnographic Center of the Gnesins Russian Academy of Music, CD 4761-07. Transcription by L. M. Belogurova

Следует сказать, что данная форма не является исключительно верхнеокским «изобретением». Основная часть ее ареала располагается на левобережных территориях среднего течения Десны (восточная Брянщина, западные районы Курской и Орловской областей), что позволяет считать ее преимущественно юго-западно-русской 10. Широкая полифункциональность в свадебном ритуале делает ее местным аналогом основной шестисложной модели полесско-украинского региона [13]. Добавим, что, помимо этой модели, в калужско-орловском пограничье фиксируются, хотя и гораздо менее регулярно, другие ритмоформы многочисленной семьи свадебных шестисложников, выполняющие частные обрядовые функции.

Типологическая семья ритмических форм с условным названием «Просо» в свадьбе Верхней Оки также представлена несколькими версиями. Из них количественно преобладает слоговая музыкально-ритмическая форма с асимметричной строфой abc/cc, входящая в группу довенечных (схема 2, пример 2).

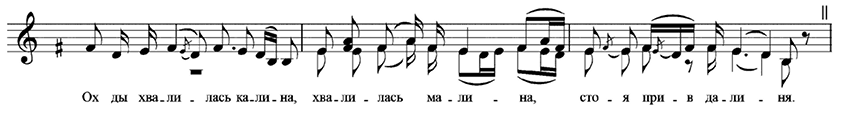

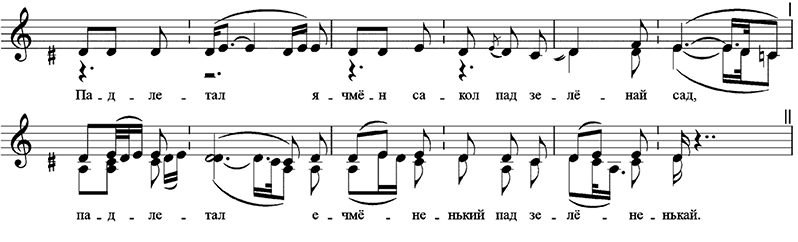

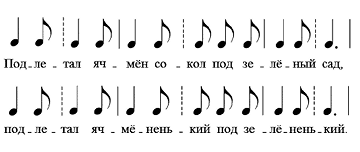

Схема 2. Ритмический тип «Просо» со стиховой формулой 4 + 4 + 3 и асимметричной строфой abc/cc

Scheme 2. Syllabic rhythmical form with the structure of verse 4 + 4 + 3 (so-called “Proso” type) and asymmetrical stanza with the structure abc/cc

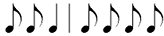

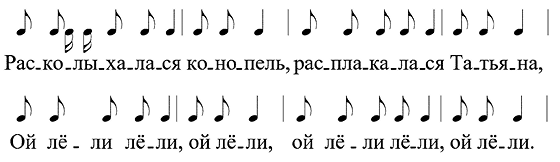

Пример 2. Калужская обл., Перемышльский р-н, д. Рядовка. Исп.: Корнева А. М. (1907), Короткова А. М. (1909), Кудрявцева П. М. (1914), Котикова П. Д. (1904). Зап. Ю. А. Багрий, Л. Арбузова, Л. Маслянко, Е. Петрова, И. Сусидко в 1979 г. Архив МЭЦ РАМ CD 4449-28. Нот. Л. М. Белогурова

Example 2. Kaluga region, Peremyshl district, Ryadovka village. Performed by: Korneva A. M. (1907), Korotkova A. M. (1909), Kudryavtseva P. M. (1914), Kotikova P. D. (1904). Recorded by Yu. A. Bagriï, L. Arbuzova, L. Maslyanko, E. Petrova, I. Susidko in 1979. Archive of the Musical and Ethnographic Center of the Gnesins Russian Academy of Music. CD 4449-28. Transcription by L. M. Belogurova

Среди них она занимает одну из ведущих позиций: в каждом населенном пункте фиксируется до пяти сюжетов, общее их число в традиции приближается к двадцати.

Ареальное ядро таких свадебных напевов географически также тяготеет к левобережью Десны. Таким образом, напевы двух доминантных РТ из группы довенечных песен связывают исследуемую традицию с русским юго-западом.

Остальные модели данного РТ — с композициями abc/rcc, ab/cc, ab/cc/cc, ab/сс/rr/cc — обслуживают в верхнеокских традициях жанровую сферу величальных песен 11 (см. пример 3). Следует признать, что именно они получили повсеместное распространение в южнорусском свадебном ритуале [20: РТ-3], в то время как юго-западная версия РТ «Просо» оказалась практически не востребована. Ее присутствие отмечено лишь в белгородском Приосколье [14: РТ-12], где такие напевы, по-видимому, единичны.

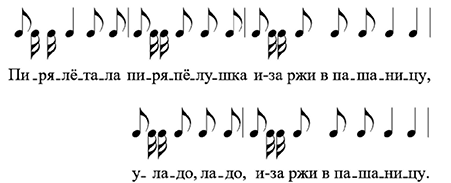

Пример 3. Орловская обл., Болховский р-н, с. Старая Мельница (Репнино). Исп.: Данилкина А. А. (1906), Лобанова П. И. (1911), Луничкина А. М. (1918), Муртищева А. М. (1920). Зап. Л. Л. Куприянова, М. Иванова, А. Демиденко, И. Погорелов в 1981 г. Архив МЭЦ РАМ CD 3642-18. Нот. Л. М. Белогурова

Example 3. Oryol region, Bolkhov district, Staraya Melnitsa village (Repnino). Performed by Danilkina A. A. (1906), Lobanova P. I. (1911), Lunichkina A. M. (1918), Murtischeva A. M. (1920). Recorded by L. L. Kupriyanova, M. Ivanova, A. Demidenko, I. Pogorelov in 1981. Archive of the Musical and Ethnographic Center of the Gnesins Russian Academy of Music, CD 3642-18. Transcription by L. M. Belogurova

При этом шестисложная юго-западная ритмомодель фиксируется в южнорусских традициях гораздо более часто, хотя нигде не занимает такого же лидирующего положения, как на верхнеокском левобережье. Впрочем, видимое ослабление позиций данного ритмо-структурного типа может быть объяснено особенностями музыкальной организации южнорусского ритуала в целом. Его оформление в регионе позднего заселения и смешанного формирования характеризуется наличием большого (даже избыточного, по определению Е. А. Дороховой) числа форм при отсутствии или слабой выраженности их иерархии ([10], [1]). Попадая в условия такого ритуала, соседствуя с несколькими десятками других моделей, РТ специализируются в более узком обрядовом качестве.

Пожалуй, наиболее заметна роль этой модели в свадебном ритуале русских сел Слободской Украины, если судить по числу связанных с ней обрядовых эпизодов [8, 188]. Песни такого строения довольно регулярно фиксируются на широком пространстве бассейнов Дона [20: РТ-10], [17: № I-141, I-161, II-290], Оскола [14: РТ-6г], а также у линейных казаков Кубани [11], но в бассейне Псла встречаются редко. Однако значение этой формы не ограничивается одним лишь присутствием в большом числе традиций. Важным является то обстоятельство, что ее характерная метка — начальная ритмоформула с долгими временами — входит в структуру едва ли не большинства шестисложных музыкально-ритмических форм южнорусской фиксации и обретает статус регионального маркера.

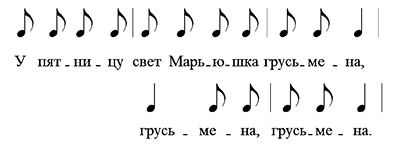

В свете проблемы выявления верхнеокско-южнорусских свадебных соответствий привлекают внимание еще несколько ритмотипов довенечной группы. Один из них — РТ с базовой стиховой формулой 3 + 4, ритмизуемой как показано ниже, и стандартной строфической композицией ab/ab 12.

По числу зафиксированных образцов этот РТ лишь немного уступает предыдущим моделям и включается в такие важные обрядовые эпизоды, как приезд свадебного поезда в дом невесты, отправление новобрачных в дом жениха, деление каравая, сватовство; встречаются примеры с сиротскими текстами. Сильная позиция напевов этого РТ в верхнеокском регионе объясняет его присутствие и во многих южнорусских традициях. Его отмечает Е. А. Дорохова в свадьбе русских, проживающих в верховьях Северского Донца, и Г. Я. Сысоева при описании ритуала белгородско-воронежского пограничья. Обращает на себя внимание заметная роль песен РТ <3 + 4> в локальных обрядовых циклах. В хорошо изученной свадьбе села Большебыково, по оценке исследователя, напевам такого строения принадлежит ведущая позиция в ритуале 13.

Довенечные свадебные песни иных РТ в калужско-орловском пограничье значительно уступают уже упомянутым по числу фиксаций. Напевы со стиховой основой 5 + 3 встречаются здесь относительно регулярно (отмечены в половине обследованных деревень), но всегда исполняются с одним-двумя поэтическими текстами, что резко отличает верхнеокскую свадьбу от большинства традиций Западного макрорегиона: там число сюжетов, относящихся к этому РТ в одном локусе, может достигать нескольких десятков. Однако примечательно, что именно такая, в целом эпизодическая, роль свойственна напевам РТ <5 + 3> на юге России, например, в традициях верховьев Оскола и осколько-донского междуречья ([14: РТ-3], [20: РТ-6]); по-видимому, несколько выше удельный вес подобных напевов в верховьях Северского Донца [8].

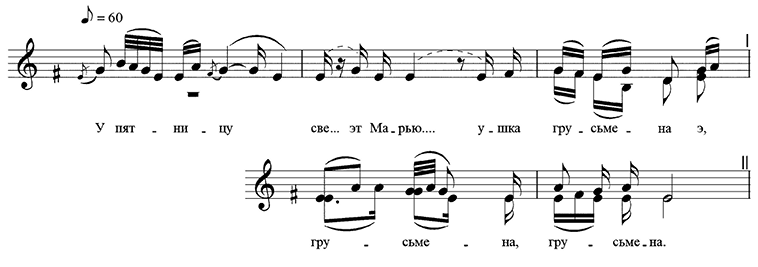

Заслуживают отдельного рассмотрения верхнеокские напевы равномерно сегментированного РТ <3 + 3 + 5> (см. пример 4). Входя в довенечный песенный цикл, они относятся к числу основных в местном свадебном ритуале, занимая вторую позицию в рейтинге свадебно-обрядовых форм. В традиции с ними озвучиваются более двух десятков поэтических текстов, которые исполняются в самых различных обрядовых ситуациях: на запое и девишнике, в ожидании свадебного поезда в день венчания и при отъезде к венцу; целая серия песен адресуется жениху и сопровождающим его персонам во время их приезда в дом невесты. Полифункциональность таких напевов в верховьях Оки соответствует широкому спектру ритуальных функций, который характеризует песни данного РТ в основном ареале, занимающем смоленско-псковскую территорию (северо-запад России) 14.

Пример 4. Орловская обл., Болховский р-н, с. Алешня. Исп.: Егорочкина П. В. (1927), Клякина Ф. А. (1913), Мельникова Е. Ф. (1920), Митронова А. С. (1914), Митронова Е. А. (1924). Зап. Л. Л. Куприянова, О. Морозова в 1978 г. Архив МЭЦ РАМ CD 3637-06. Нот. С. Б. Фёдорова

Example 4. Oryol region, Bolkhov district, Oleshnya village. Performed by Egorochkina P. V. (1927), Klyukina F. A. (1913), Melnikova E. F. (1920), Mironova A. S. (1914), Mironova E. A. (1924). Recorded by L. L. Kupriyanova, O. Morozova in 1978. Archive of the Musical and Ethnographic Center of the Gnesins Russian Academy of Music, CD 3637-06. Transcription by S. B. Fedorova

Связь РТ <3 + 3 + 5> с основным ареалом их распространения не отслеживается по современным ареалогическим данным. Сейчас представляется, что на верхнеокском левобережье песни этого РТ образуют, скорее всего, островной ареал. Проявлением его географической изоляции служит самостоятельная музыкально-ритмическая модель, представляющая отдельную разновидность РТ. Ее релевантным признаком является хореическая ритмизация нечетных сегментов периода (см. схему 3).

Схема 3. Ритмический тип со стиховой формулой <3 + 3 + 5>

Scheme 3. Syllabic rhythmical form with the structure of verse <3 + 3 + 5>

Показателен и другой факт: за исключением общерусского поэтического текста «Не было ветру», верхнеокские песенные сюжеты образуют самостоятельный перечень, почти не пересекающийся со смоленско-псковским фондом, что усиливает впечатление автономности орловско-калужского субареала.

Анализ публикаций и сравнение типологических описаний свадебного репертуара различных южнорусских традиций демонстрируют точечную, но при этом достаточно регулярную фиксацию верхнеокской версии РТ <3 + 3 + 5> в этом макрорегионе. Нигде на русском Юге напевы такого строения не оказываются в числе ведущих, большинству локусов известны их единичные образцы (на этом фоне выделяется традиция белгородского села Большебыково, где зафиксировано пять песенных сюжетов — число, сравнимое со среднестатистическими верхнеокскими показателями). Но практически всегда южнорусские напевы равносегментного РТ <3 + 3 + 5> воплощаются в хореической версии, что однозначно свидетельствует об их верхнеокском происхождении.

Еще один важный параметр, связывающий свадебную песенность русского Юга с культурой калужско-орловского пограничья, лежит в области композиционного строения напевов. Отличительной чертой южнорусских свадебных песен является наличие рефренов в строфике тех РТ, которые в западных традициях реализуются в безрефренных композициях 15. Это свойство свадебных песен южнорусского региона отмечала в своих работах Е. А. Дорохова [8, 112]. Между тем оно в полной мере присуще свадебным музыкально-поэтическим текстам верхнеокского левобережья, которые вообще демонстрируют склонность к формированию новых строфических форм, используя в том числе необычные структурные решения. Одна из таких композиционных идей, получившая в калужско-орловском пограничье интенсивное развитие, а впоследствии распространившаяся на южных территориях, — внедрение в структуру строфы разделов с неизменяемой лексикой, контрастной по отношению к сюжетному повествованию, — рефренов.

Обращает на себя внимание их большое разнообразие, множество структурных и лексических версий, наблюдаемых в том числе в напевах одного РТ 16. Причем уже на Верхней Оке оказывается сформирована и та специфическая рефренная лексика, которая обычно ассоциируется с южнорусскими песнями. Речь идет о формах, опирающихся на лексемы ладо или рано, с одной стороны, и так называемых алилёшных рефренах — с другой. Различные виды рефренов получили внутрижанровое и географическое закрепление.

Рефрены с основой ладо или рано свойственны довенечным песням. Эти лексические версии взаимозаменяемы, используются в напевах одних и тех же структурных типов, но при этом демонстрируют тенденцию к территориальному противопоставлению: основа ладо более характерна для орловского сектора верхнеокского левобережья, рано — для калужского. Такие рефрены обычно невелики по объему (2–5 слогов), соотносятся с одной музыкально-ритмической формулой, часто в них задействован прием повтора основной лексемы (ладо-ладо, уладо-ладо).

Алилёшные рефрены выступают жанровым признаком величальных песен. Они более масштабны (5–8 слогов), представляют собой комбинацию разнообразных асемантических словоформ вроде лёли / лей / яли / али, часто объединяются парно, занимая второй период строфы целиком или два его начальных построения из трех. Напевы с подобными рефренами фиксируются во всем исследуемом ареале, но более регулярно появляются в калужском бассейне Оки.

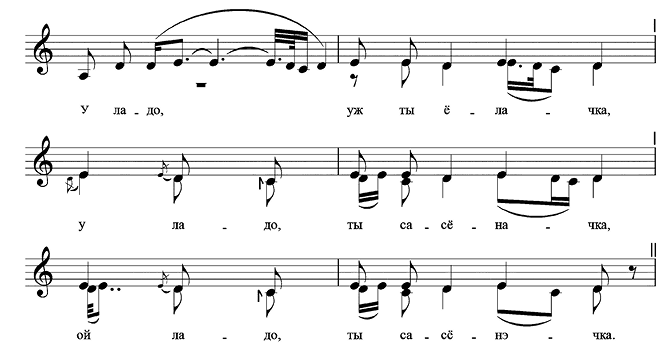

Не имея возможности рассмотреть все примеры, остановимся на нескольких. Свадебные песни РТ <5 + 3>, широко распространенные в белорусско-украинских и западнорусских традициях, воплощаются там в композициях из двух периодов, используя в подавляющем большинстве случаев принцип повтора стиха — внутристрофового (ab/ab) либо межстрофового (ab/cd). На верхнеокском левобережье поэтические тексты, относящиеся к данному РТ, всегда имеют в своем составе рефрен и распеваются по нескольким строфическим моделям. Наиболее распространенная — двухпериодная с рефреном в третьей четверти формы ab/rb (пример 5). На северо-западе Орловщины его лексической основой являются сочетания типа у ладо-ладо, на калужской территории точечно встречается рефрен — ой рано-рано.

Пример 5. Орловская обл., Болховский р-н, с. Алешня. Исп.: Егорочкина П. В. (1927), Клякина Ф. А. (1913), Мельникова Е. Ф. (1920), Митронова А. С. (1914), Митронова Е. А. (1924). Зап. Л. Л. Куприянова, О. Морозова в 1978 г. Архив МЭЦ РАМ CD 3637-09. Нот. С. Б. Фёдорова

Example 5. Oryol region, Bolkhov district, Oleshnya village. Performed by Egorochkina P. V. (1927), Klyukina F. A. (1913), Melnikova E. F. (1920), Mironova A. S. (1914), Mironova E. A. (1924). Recorded by L. L. Kupriyanova, O. Morozova in 1978. Archive of the Musical and Ethnographic Center of the Gnesins Russian Academy of Music, CD 3637-09. Transcription by S. B. Fedorova

В нескольких деревнях Хвастовичского района Калужской области 17 зафиксированы напевы РТ <5 + 3> с укрупненной строфической композицией, в основе которой лежит западный двухпериодный стандарт. Однако в функции слоговой группы теперь выступает стиховой период целиком, а вся вторая часть композиции трактуется как развернутый двухчастный рефрен с алилёшной лексикой — ab/cd//R/R (см. схему 4).

Схема 4. Ритмический тип со стиховой формулой <5 + 3> и строфой ab/cd//R/R

Scheme 4. Syllabic rhythmical form with the structure of verse <5 + 3> and stanza with the structure ab/cd//R/R

Обе рефренные версии РТ <5 + 3>, каждая — в группе разновидностей, получили распространение в южном макрорегионе, где они, по-видимому, тяготеют к разным культурно-географическим зонам. В западной — курских и белгородских традициях верхнего течения Псла, в бассейне Пены и на соседних территориях, включая белгородское Приосколье — наиболее востребованной оказалась укрупненная строфа с удвоением каждого периода ([12: № 55–56], [14: РТ-3]). На востоке региона (междуречье Оскола и Дона) наибольшую популярность приобрела строфа с малым встроенным рефреном и ее трехпериодная разновидность — ab/rb/rb [20: РТ-6, 6а]. В верховьях Северского Донца песни РТ <5 + 3> воплощаются во множестве композиционных форм, в том числе таких, которые можно считать производными от двух верхнеокских моделей [8, 188].

Свадебные песни РТ со стихом 4 + 4 + 6 в регионе восточнославянского Запада воплощаются в двух композиционных формах: строфа с полным повтором стихового периода (abc/abc) либо с повтором шестисложной группы (abc/c). В калужско-орловском пограничье они опять-таки приобретают рефренные разделы, сохраняя в общем плане свой архитектонический облик. Наибольшую известность здесь получила модель с асимметричной композицией (схема 5, пример 6), в которой второй период дополнен одним рефренным построением ладо-ладо — abc/rc.

Схема 5. Ритмический тип со стиховой формулой 4 + 4 + 6 и асимметричной строфой abc/rc

Scheme 5. Syllabic rhythmical form with the structure of verse 4 + 4 + 6 and asymmetrical stanza with the structure abc/rc

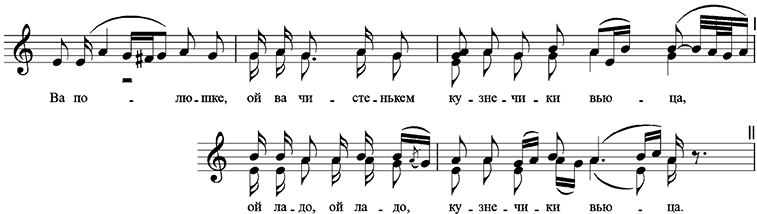

Пример 6. Калужская обл., Козельский р-н, д. Булатово. Исп.: Мишина Е. С. (1911), Пронина В. И. (1918), Халина В. М. (1908), Ларина А. Н. (1904), Щеголёва А. Н. (1919). Зап. Ю. А. Багрий, Л. Арбузова, Л. Маслянко, Е. Петрова, И. Сусидко в 1979 г. Архив МЭЦ РАМ CD 4450-12. Нот. Л. М. Белогурова

Example 6. Kaluga region, Kozelsky district, Bulatovo village. Performed by Mishina E. S. (1911), Pronina V. I. (1918), Khalina V. M. (1908), Larina A. N. (1904), Shchegoleva A. N. (1919). Recorded by Yu. A. Bagriï, L. Arbuzova, L. Maslyanko, E. Petrova, I. Susidko in 1979. Archive of the Musical and Ethnographic Center of the Gnesins Russian Academy of Music. CD 4450-12. Transcription by L. M. Belogurova

По каким-то причинам эта музыкально-ритмическая форма не закрепилась в южнорусском свадебном фонде. За пределами исследуемой верхнеокской зоны, которую можно считать ее основным ареалом, она обнаружена лишь на северо-западе Курской области, где, по наблюдениям Е. А. Дороховой, встречается в единичных записях [8, 165].

В то же время другая, не слишком популярная на верхнеокском левобережье модель — с двумя алилёшными рефренами во втором периоде, замещающими начальные силлабогруппы (abc/rrc), — на русском Юге получила едва ли не повсеместное распространение, войдя в число наиболее массовых музыкально-ритмических форм. Чаще всего песни такого строения звучат на свадебных застольях и по своей роли в ритуале близки величаниям. По весомости в южнорусском свадебном фонде с напевами РТ <4 + 4 + 6> соперничает только РТ <4 + 4 + 3> с аналогичной композицией. Оба этих РТ получили алилёшное оформление уже в традициях Верхней Оки. Попав на южнорусские территории, первый в целом сохранил свою функциональную окраску, тогда как второй во многих традициях ее значительно расширил, заняв положение лидирующего полифункционального напева [20, 101].

Весьма оригинальную композицию приобрели на верхнеокском левобережье поэтические тексты РТ <3 + 4>, в своем основном ареале в этом отношении унифицированные и отвечающие «западному» двухпериодному канону с полным внутристрофовым повтором (ab/ab). Такие образцы в калужско-орловском пограничье тоже зафиксированы, преимущественно в орловском секторе. Но доминирует, в особенности на калужской территории, все же новая композиционная версия из трех периодов (ab/rb/rb); каждый открывается трехсложным рефреном уладо, юладу и подобными. Отметим попутно изменение типового трехсложного рисунка и его переритмизацию внутри строфы — новые черты музыкальной структуры этого РТ на Верхней Оке (см. схему 6, пример 7).

Схема 6. Ритмический тип со стиховой формулой <3 + 4> и строфой ra/rb/rb

Scheme 6. Syllabic rhythmical form with the structure of verse <3 + 4> and stanza with the structure ra/rb/rb

Пример 7. Орловская обл., Болховский р-н, д. Нижняя Радомка. Исп.: Игнатова Ф. Г. (1909), Журавлёва П. Ф. (1915), Хромых М. Ф. (1921). Зап. Е. Игнатова, О. Морозова в 1979 г. Архив МЭЦ РАМ CD 3672-01. Нот. С. Б. Фёдорова

Example 7. Oryol region, Bolkhov district, Nizhnyaya Radomka village. Performed by Ignatova F. G. (1909), Zhuravleva P. F. (1915), Khromykh M. F. (1921). Recorded by E. Ignatova, O. Morozova in 1979. Archive of the Musical and Ethnographic Center of the Gnesins Russian Academy of Music, CD 3672-01. Transcription by S. B. Fedorova

В разных традициях южнорусского региона обнаруживаются различные композиционные версии РТ <3 + 4>, в русских селах Северского Донца встречаются сразу несколько. Верхнеокская ra/rb/rb фиксируется в ареале между реками Усёрдец и Потудань, составляющем, по мнению Г. Я. Сысоевой, ядро традиций воронежско-белгородского пограничья [20, 102].

И рассмотренные примеры, и большинство тех, которые остались за рамками настоящей статьи, убеждают в том, что территория верхнеокского левобережья в прошлом явилась зоной активного морфогенеза песенных форм традиционной свадьбы. Здесь происходили интенсивные формотворческие процессы, повлекшие за собой существенное видоизменение известных прежде структур. Именно на Верхней Оке сформировались особые приемы преобразования ритмических моделей восточнославянского Запада, причем они отрабатывались на таком большом материале, что часть из них, видимо, не смогла пройти сито исторического отбора и не получила продолжения в традициях позднего формирования, оставшись в первичной культуре как своего рода экспериментальные образцы 18.

Резюмируя сказанное, перечислим еще раз ключевые, по нашему мнению, верхнеокско-южнорусские соответствия в сфере свадебно-обрядовой песенности. К ним относится структура обрядового песенного цикла с разграничением до- и послевенечных музыкально-поэтических текстов, при этом вторые составляют самостоятельный жанр — величальные песни, которые характеризуются собственной прагматикой, поэтикой, структурными особенностями. И в калужско-орловском пограничье, и в южнорусском регионе обе функционально-жанровые группы свадебных песен опираются преимущественно на фонд музыкально-ритмических структур восточнославянского Запада, нередко образуя самостоятельные версии широко известных ритмических типов. В сравниваемых музыкально-этнографических культурах внушителен не только список общих РТ свадебных песен, но и большое число их конкретных версий. Среди последних обращают на себя внимание строфические композиции со специфическими рефренами.

Значительный массив схождений в традициях разной исторической глубины, разделенных несколькими сотнями километров, может быть объяснен только тем, что одна из них — верхнеокская, несомненно старшая по «возрасту» — явилась первичной для целого ряда южнорусских традиций, как известно, гораздо более поздних по времени формирования. Именно на Верхней Оке сложилась своеобразная структура свадебного цикла песен и сформировались новые стандарты песенных композиций, которые, будучи воплощенными в конкретных музыкально-поэтических текстах, впоследствии оказались перенесены носителями верхнеокской музыкальной культуры на южнорусские территории. Закрепившись и получив здесь интенсивное развитие, эти черты обрядовой песенности воспринимаются современными исследователями как специфически южнорусские, во многом по той причине, что традиция калужско-орловского пограничья долгое время остается без внимания этномузыковедов. Данная работа сфокусирована на ритмической стороне напевов, но обращение к их звуковысотной организации наверняка обнаружит еще один комплекс общих признаков двух сопоставляемых культур.

В завершение следует добавить: свадебная традиция верхнеокского левобережья была в числе основных, но, конечно же, не единственной из тех, что легли в фундамент музыкальной культуры Юга России. Выявление и изучение в предложенном ракурсе других традиций-источников позволит реконструировать историко-культурные процессы, в результате которых она оформилась как самостоятельный макрорегион.

Список источников

- Белогурова Л. М. Ареальная картина Смоленского региона по материалам свадебных песен // Традиционные музыкальные культуры на рубеже столетий: проблемы, методы, перспективы исследования. М. : РАМ им. Гнесиных, 2009. С. 244–256.

- Белогурова Л. М. Северо-западный тип равносегментных свадебных напевов (мелогеографический очерк) // Вопросы этномузыкознания. 2021. № 17. С. 6–31.

- Винарчик Л. М. Южнорусские хороводы — перекресток календаря и свадьбы // Живая старина. 2001. № 2. С. 24–28.

- Гайсина Ю. В. Верхнеокская песенная традиция тульского региона как этномузыкальная система. Дисс. ... канд. искусствоведения. М. : РАМ им. Гнесиных, 2008.

- Гилярова Н. Н. Музыкальный фольклор Рязанской области // Рязанский этнографический вестник. Рязань : ОНМЦНТ, 1994. 194 с.

- Гилярова Н. Н. Песенный венок Мещеры // Рязанский этнографический вестник. Том 36. Рязань : ОНМЦНТ, 2006. 242 с.

- Гиппиус Е. В. Проблемы ареального исследования традиционной русской песни в областях украинского и белорусского пограничья // Традиционное народное музыкальное искусство и современность (вопросы типологии). Сб. трудов. Вып. 60. М. : ГМПИ им. Гнесиных, 1982. С. 5–13.

- Дорохова Е. А. Этнокультурные «острова»: пути музыкальной эволюции. Песенный фольклор русских сел Курского Посемья и Слободской Украины. СПб. : Композитор, 2013. 460 с.

- Енговатова М. А. Свадебные величальные песни русского Закамья: функциональная и структурная типология // Музыкальный фольклор в полевых записях, архивных документах, композиторской и концертной практике. М. : Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2021. С. 9–21.

- Ефименкова Б. Б. Восточнославянская свадьба и ее музыкальное наполнение: введение в проблематику. М. : РАМ им. Гнесиных, 2008. 64 с.

- Жиганова С. А. Свадебная музыкальная традиция Кубани: динамический аспект // Мир традиционной музыкальной культуры. Сб. трудов. Вып. 174. М. : РАМ им. Гнесиных, 2008. С. 274–300.

- Карачаров Н. И. Песенная традиция бассейна реки Псёл (Белгородско-Курское пограничье). Белгород : Крестьянское дело, 2004. 428 с.

- Клименко I. Обрядовi мелодiï украïнцiв у контекстi слов’яно-балтського ранньотрадицiйного меломасиву: типологiя i географiя. Киïв : НМАУ iм. П. I. Чайковського, 2020. Т. 1: Монографiя. 360 с.; т. 2: Атлас. 100 с.

- Кузнецова Н. С. Свадебный музыкально-этнографический комплекс в песенной традиции верхнего Приосколья. Белгород; Воронеж : Арт-Принт, 2021. 314 с.

- Менькова Н. Ю. О жанровой системе традиционной свадьбы восточной части Владимирской области // Музыка русской свадьбы (проблемы ареального исследования). М. : КМФ СК РФ, 1987. С. 91–93.

- Пушкина С., Григоренко В. Приокские народные песни. М. : Советский композитор, 1970. 257 с.

- Русская свадьба. В 2 т. / сост. А. В. Кулагина, А. Н. Иванов. М. : ГРЦРФ, 2001. Т. 1. 512 с.; т. 2. 503 с.

- Русские народные песни Калужской области. Запись В. Харькова. М. : Гос. муз. изд-во, 1954. 83 с.

- Сокровищница Русской Земли : музыкально-этнографическое описание народных традиций Калужского края. К 150-летию Московской консерватории / науч. ред. Н. Н. Гилярова; МГК им. П. И. Чайковского. М.: Музыка, 2015. 396 с.

- Сысоева Г. Я. Песенный стиль воронежско-белгородского пограничья. Воронеж, 2011. 392 с.

- Токмакова О. С. Курские танки и карагоды: компоненты текста и жанровая атрибуция // Вопросы этномузыкознания. 2014. № 2. С. 6–24.

- Трохин В. И. Верхнеокские свадебные песни // Музыка русской свадьбы (проблемы ареального исследования). М. : КМФ СК РФ, 1987. С. 82–84.

- Чернобаева О. В. Традиционный свадебный обряд Орловской области. Орел : Картуш, 2012. 244 с.

- Чижикова Л. Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-бытовой культуры. М. : Наука, 1988. 254 с.

- Щуров В. М. Южнорусская песенная традиция. М. : Советский композитор, 1987. 320 с.

Комментировать