Памятливость и благодарность. Михаил Павлович Азанчевский: загадки личности, судьбы, последующего забвения

Памятливость и благодарность. Михаил Павлович Азанчевский: загадки личности, судьбы, последующего забвения

Имя Михаила Павловича Азанчевского (1839–1881), казалось бы, не принадлежит к числу самых громких или даже выдающихся в истории отечественной музыкальной культуры. Однако, написав-прочитав эти, на первый взгляд, как будто совершенно неоспоримые слова, сразу ощущаешь их неполноту, досадную приблизительность и несомненную условность.

Прихоть нелепых случайностей как в судьбе самого Азанчевского, так и в оскорбительном забвении его поистине чудовищна. И дело не только в восстановлении справедливости — торжество ее, вне сомнения, необходимо. Однако столь же необходимо разобраться в том, чем подобное забвение было вызвано и чем обеспечено на расстоянии, достаточно исторически близком, на каких основаниях так успешно воздвигся и зиждется феномен культурной глухоты. Тем более, когда речь идет о петербуржце — петербуржце при том, что родился и умер он в Москве: имеется в виду культурный смысл этого понятия (в Петербурге он учился, здесь он был деятельно связан со становлением наиболее значимых музыкально-общественных институтов России в важнейший период ее истории). Он — председатель дирекции Петербургского отделения ИРМО (1870–1876) и директор (официально значился как «заведующий») Петербургской консерватории (1871–1876); с его деятельностью связан ряд принципиальных достижений в формировании структурных основ вверенного ему учебного заведения и в укреплении фундаментальных начал русского музыкального профессионализма.

Культурная глухота у каждого поколения имеет свою историю, свои особенности. Мое поколение (я учился в Консерватории в 1956–1961 годах, проходил аспирантуру в 1961–1964 годах, в том же году начал педагогическую работу в ее стенах) об Азанчевском реально ничего не знало: имени его для нас просто не существовало, оно никогда не звучало — словно повода для этого не было.

О том, что повод к тому, конечно же, был, был всегда — постоянным и непрерывным, что придумывать его, создавать и искусственно «раздувать» не нужно, что возникал он естественно и буквально на каждом шагу, что им была пронизана вся жизнь в Консерватории, в том числе и наша, — все это стало очевидным много позже, но в те годы нами, юношами малообразованными, попросту говоря — невеждами, он таковым не виделся, никак не опознавался. Поэтому и «встреч» с Азанчевским не только не было — их и быть не могло: любая из потенциально возможных проходила мимо, не останавливая, ничем не задевая нашего внимания. Если же таковые порой все же и случались, то оценить их мы не могли. Поэтому возможность такой «встречи» отражалась универсально-емкой формулой: «повезло — не повезло».

Я оказался среди тех, кому повезло, и повезло редкостно: именно так — совершенно случайно (отнюдь не в метафорическом, а в прозаично-строгом и самом точном значении этих слов) я впервые услышал об Азанчевском в свои студенческие годы от Елизаветы Евгеньевны Шведе (1894–1980), более четверти века возглавлявшей Библиотеку Ленинградской консерватории, и Августы Михайловны Равикович (1892–1980), в те годы заведующей Иностранным кабинетом Библиотеки (ныне Отдел иностранной литературы), тогда размещавшимся на первом этаже — в помещении, где сегодня находится Архив Консерватории. Две «старушки» или «бабушки» (они, если и не знали, то наверняка догадывались о том, как именовали их мы, порой изрядно досаждавшие читатели-неофиты, да и не только мы) отличались острым, проницательным умом и цепкой, «колючей» наблюдательностью, и несмотря на то что отношения между ними были, скорее всего, психологически весьма напряженными (разряды и искры этого напряжения, порой зашкаливавшего, «проскакивали» постоянно, особенно в несколько нарочитой, хотя и не без «яда», церемонной почтительности, сопровождавшей их содержательно и словесно изысканные дуэли-диалоги 1), обе относились друг к другу не только с глубоким уважением, но и с ощутимой душевной теплотой, даже сердечностью, отлично представляя себе духовный и интеллектуальный уровень и одним им ведомые достоинства друг друга. К тому же обе, естественно, прекрасно понимали (и даже не раз шутили по этому поводу — порой едко, чаще с легким юмором), что воспринимаются они в Консерватории непременно и всегда вместе («парой» — сопровождаемое улыбкой, порой срывалось с уст то одной, то другой) и неизбежно видятся пребывающими вне торопливой повседневной суеты — в стороне от нее, воспринимаются как нечто чужеродное, не совсем понятное, как некий раритет или «уходящая натура». В одинаковых служебных халатах (конечно, черных — библиотечная спецодежда тех лет) неспешно проходили-проплывали они по консерваторским коридорам — словно в хореографическом дуэте необыкновенно-пластичного, строгого и тщательно продуманного рисунка, будто исполняя некое па (спину притом они действительно всегда «держали по-балетному»), сопровождаемое особенно отчетливо слышимым на каменных ступенях лестницы стуком каблучков (каблучки — непременный атрибут облика обеих, почему-то запомнившийся на всю жизнь), мимо толп снующих и часто оглушительно хохочущих студентов, а зачастую и педагогов, явно олицетворяющих для наших «дам» другое, притом совсем не лучшее, время.

Обе они очень любили музыку и были в числе постоянных посетителей концертов — филармонических и консерваторских. В годы, о которых пишу, последние были замечательно интересными, и присутствие студентов в зале было совершенно обычным, что непременно отмечалось нашими «дамами». Да и для них, конечно же, было особо привлекательным слушать в концертах музыкантов, с которыми они хорошо знакомы и повседневно общаются 2. Но и здесь вкусы и репертуарные предпочтения их существенно разнились: Е. Е. Шведе питала особое пристрастие к пению 3 и посещала, по-моему, все вокальные вечера (она была самозабвенно предана памяти великого И. В. Ершова и, посвятив свою жизнь творчеству легендарного певца и артиста, непрерывно занималась им, собирала его архив, с которым постоянно и очень продуктивно работала 4); А. М. Равикович предпочитала оркестровые и особенно фортепианные концерты (последние просто никогда не пропускала).

Е. Е. Шведе много времени проводила в Иностранном кабинете (там у нее был рабочий стол), представлявшемся нам почти Олимпом — куда при этом и хотелось, и было дозволено заглянуть даже «просто так»; чем-то атмосфера Иностранного кабинета, этого «государства в государстве», оказывалась для нас завлекательной: там был другой мир, неведомый и таинственный, и мы испытывали потребность ощутить собственную причастность к нему, хотя одновременно всегда переживали трудноодолимую, притом естественную робость (хочется сказать, робость как знак душевного и нравственного движения-очищения, потребность в чем, к счастью, мы, по-видимому, уже переживали), оказываясь рядом с Е. Е. Шведе и А. М. Равикович 5. Подвижные и сухопарые, неизменно строго подтянутые, с прекрасной русской речью и почти завораживающим, заставляющим особо вслушиваться в нее произношением, они олицетворяли атмосферу и дыхание ушедшего позапрошлого и уже ощутимо перешагнувшего во вторую половину прошлого (для нас тогда — нынешнего) века.

Поэтому «бабушек» и «старушек» очень скоро мы стали называть «дамами», тем самым реализуя интуитивно угадываемую связь явно «несоветского» облика обеих — они были или казались «из бывших» — с «советским» (конечно же, почерпнутым из книг, в которых заметное место занимали страницы быта женских гимназий или других образовательных заведений), собственным представлением о «классной даме». К тому же обе свободно владели несколькими иностранными языками (с их английским, немецким, французским мы как-то психологически еще «справлялись», но вот итальянский Е. Е. Шведе и испанский А. М. Равикович — это уже было слишком, это был явный «перебор», представлявшийся просто экзотикой 6), и когда нам необходимо было просмотреть ту или иную литературу (кстати, первые навыки грамотной ориентации в отыскании ее — во многом тоже от наших «дам»), а порой и просто небольшую, нередко в несколько строк, справку, ради которой неизбежно предстояло обращаться к словарям, они тут же, хотя и не без толики снисходительного отношения, переводили нам, что называется, «с листа» 7. Спасибо им — переживаемое в течение нескольких лет чувство постоянной неловкости немало способствовало жгучему стремлению избавиться от мучительного и позорного «безъязычия», этого чудовищного недуга социального масштаба, поразившего не одно наше поколение. Обе весьма преклонных лет (так, по крайней мере, они воспринимались нами, студентами-аспирантами конца 1950-х — середины 1960-х годов, приближавшимися к порогу двадцатилетия или едва его переступившими, к которым они несмотря на это обращались только по имени и отчеству, правда, всегда предварительно справившись о нем — и такое могло быть по нескольку раз в день), и в их присутствии мы — как, кажется, и все — невольно подтягивались; обращаясь к ним, непременно вставали и уже не садились, говорили много строже, тише и сдержанней, нежели в обыденной коридорной и даже аудиторной речи. Сами же они всегда, вне зависимости от того, кем оказывался их собеседник, говорили почти вполголоса, очень тихо и даже монотонно; мы, порой раздражаясь, готовы были видеть в этом если не высокомерие, то уж наверняка некую нарочитость и даже продуманную форму дистанцирования от окружающих (в любом случае это неизбежно заставляло нас не только прислушиваться к «дамам», но и соотносить с манерой и «звучанием» их речи собственную интонационную размашистость и умерять ее 8). Обе они в разговорах с нами непременно называли Азанчевского — первую «встречу» с которым, они, собственно, и «организовали» — по имени и отчеству; слыша же наше «Азанчевский» (что, конечно же, не было свидетельством ни поверхностного представления о нем, ни, тем более, фамильярного к нему отношения — ни представления, ни отношения просто не было), не уставали тихим голосом и с интонацией неизменного укора-назидания (конечно же, неназойливого) и непременной значительности всегда добавить: «Михаил Павлович». Точно так же ни разу не осталось без их внимания настигшее нас странное поветрие: вдруг почему-то мы стали лихо именовать Азанчевского «Мих-л П-лч» (стремясь почти проглатывать все гласные, особенно а), от чего обеих едва ли не передергивало. И всегда за этим следовало назидательно-внятное (все форсированно артикулируемые гласные выстраивались, словно на параде) «Ми-ха-ил Пав-ло-вич» (излишне говорить, что подобного рода наши «изыски» очень скоро прекратились).

Впоследствии уже сознательные и целенаправленные попытки узнать об Азанчевском нечто большее, чем «что-то», неожиданно оказывались вполне результативными, когда можно было обратиться к С. М. Вильскер (1900–?), в прошлом ученому секретарю и заведующей аспирантурой Консерватории, позднее (в том числе и в годы, когда мы учились) много лет заведующей лабораторией кафедры истории музыки и заведующей Отделом рукописей (в ее обязанности входила работа, сегодня делимая между Отделами рукописей и библиографическим) и специально занимавшейся М. П. Азанчевским.

В связи с приближающимся столетием Санкт-Петербургской/Ленинградской консерватории (1962) для С. М. Вильскер, входившей в комиссию по подготовке материалов к юбилейным торжествам, имя М. П. Азанчевского и его деятельность неизбежно приобретали особое значение и всегда находились в поле ее внимания 9.

В беседах, а то и в мимолетных наших разговорах с С. М. Вильскер (иногда по ее инициативе к ним подключался профессор М. К. Михайлов, читавший нам курс истории русской музыки; он тоже участвовал в научном обеспечении консерваторского юбилея и подготовке ряда изданий) постепенно возникало, формировалось и приобретало все более осознанный характер ощущение вопиющего несоответствия масштабов личности М. П. Азанчевского, внушительных и впечатляющих итогов его деятельности, с одной стороны, и полного забвения его имени в сегодняшней Консерватории 10 — с другой.

Все это представлялось загадочным, даже интригующим, и вызывало естественное стремление понять природу такой странной забывчивости и заурядной неблагодарности потомков (непроизвольно возникало желание «подкорректировать» — применительно к этой ситуации — знаменитое пушкинское «мы ленивы и нелюбопытны», пополнив горький перечень поэта упоминанием и этого нашего «достоинства-недуга»: «мы ленивы, нелюбопытны и неблагодарны») — настолько, что я все более заинтересованно стал присматриваться к ряду несомненно выдающихся деяний и поступков М. П. Азанчевского. Некоторые из них впервые получили освещение в одной из моих публикаций [7] 11.

С ней познакомились потомки М. П. Азанчевского — его правнучатые племянницы, и в 1996 году одна из них, Татьяна Борисовна Азанчеева 12, от всех троих обратилась ко мне с просьбой посодействовать тому, чтобы привлечь внимание музыкальной общественности Ленинграда к своему именитому предку (для обратившихся ко мне потомков его адекватность такой оценки была само собой разумеющейся и сомнению не подвергалась) 13. Впрочем, повод, к которому Т. Б. Азанчеева предполагала приурочить столь желанную акцию, — приближавшееся 160-летие со дня рождения М. П. Азанчевского, — конечно, лишь с известной натяжкой можно было назвать юбилейным: несравненно более убедительно-юбилейным было бы 150-летие со дня рождения в 1989 году — но тогда о нем никто и не вспомнил 14. Не вспомнили об Азанчевском и в 2006 году (125-летие со дня смерти). К тому же решительно все «круглые» даты его неизбежно оказывались заслоненными «круглыми» датами гениального М. П. Мусоргского — оба они родились и умерли в одни и те же годы. Соперничать Азанчевскому с Мусоргским, конечно же, не под силу.

Познакомившись с письмом Т. Б. Азанчеевой, я направил ректору Ленинградской консерватории В. А. Чернушенко служебную записку, в которой обосновывал целесообразность и даже необходимость связанных с предстоящей датой мероприятий, предлагал их план и свое участие в его реализации 15. Но и поныне имя М. П. Азанчевского более всего остается достоянием истории: до того, чтобы оно обрело черты реальности, все еще далеко. Однако чем пристальнее вглядываешься в характер «культурного назначения» и тип «культурного поведения» Азанчевского, тем очевиднее предстают значение и истинный масштаб его, явно недооцененные.

Нам мало известно об Азанчевском-композиторе. Истинная же страсть Азанчевского — библиофильство и коллекционирование музыкальных редкостей. Благодаря его энергии и темпераменту изыскателя и собирателя, основательным познаниям высококвалифицированного книговеда Санкт-Петербургская консерватория (а значит, и Россия) обладает сегодня множеством культурных и музыкальных драгоценностей. Приглашенный А. Г. Рубинштейном на должность Почетного библиотекаря Петербургской консерватории (это всецело личная его инициатива: именно Рубинштейн впервые озвучил имя будущего Почетного библиотекаря), Азанчевский впоследствии завещал свою имеющую европейскую известность библиотеку и уникальную коллекцию автографов сначала Русскому музыкальному обществу, а впоследствии Консерватории.

Предоставляется счастливая возможность воскресить этот один из важнейших эпизодов ее истории и вновь пережить его. В Журнале № 40 «Заседания Дирекции Русского Музыкального Общества» от 14 сентября 1866 года (раздел «Слушали», пункт 4) записано:

А. Г. Рубинштейн заявил о том, что полезно было бы для Русск.[ого] Музык.[ального] Общества пригласить к участию в делах Консерватории Г.[оспод] Азанчевского и Фаминцына, русских по происхождению, приобретших известность в музыкальном мире своими познаниями в музыкальном искусстве 16.

Десять лет спустя весь этот сюжет изложен с рядом существенных и выразительных деталей, представляющих несомненный интерес:

<…> в 1866 году А. Г. Рубинштейн обратил внимание Дирекции Петербургского отделения [Российского Музыкального Общества] на то, что из русских, проживающих за границей, М. П. Азанчевский с особенной любовью занимается музыкальным искусством, изучает находящиеся за границей музыкальные библиотеки и собирает коллекции музыкальных сочинений. Дирекция, по предложению А. Г. Рубинштейна, с целью поощрения М. П. Азанчевского к дальнейшим, полезным для музыкального искусства, занятиям избрала его <…> Почетным библиотекарем Петербургской Консерватории <…> 17.

Инициатива Рубинштейна здесь предстает более аргументированной, благодаря чему и Азанчевский аттестуется преимущественно академически: он предстает фигурой, несомненно, более разносторонней, нежели только коллекционер-собиратель.

И рядом — Постановление:

Поручено А. Г. Рубинштейну предложить Г.[осподину] Азанчевскому звание Почетного библиотекаря Консерватории без содержания и Г.[осподину] Фаминцыну кафедру истории музыки и эстетики. <…> 18.

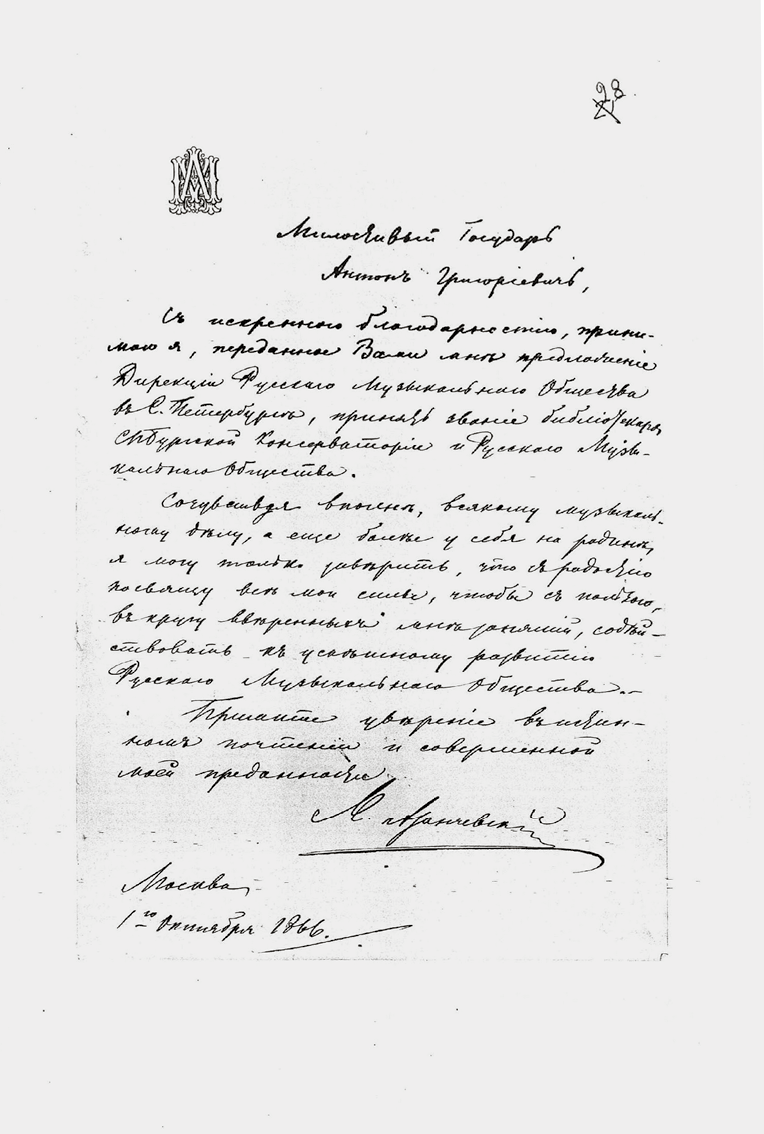

Во исполнение этого поручения 28 сентября (10 октября) 1866 года последовало письмо-предложение А. Г. Рубинштейна М. П. Азанчевскому 19:

Его высокородию М. П. Азанчевскому.

Милостивый государь Михаил Павлович!

Журналом Дирекции Русского Музыкального Общества в С. Петербурге, состоявшемся 22-го сего сентября 20, определено: предложить Вам, Мил.[остивый] Государь, звание Библиотекаря С. Петербургской Консерватории и Русского Музыкального Общества.

С особенным удовольствием сообщая Вам о <таковом избрании> сем, имею честь покорнейше просить Вас, почтить меня уведомлением, согласны ли Вы принять вышеупомянутое звание?

<Пользуюсь сим случаем для засвидетельствования Вам Мил.[остивый] Государь, чувства истинного моего>

Примите уверение в отличном моем почтении и совершенной преданности.

Санкт-Петербург, сентябрь 1866 г.

подпись

(А. Г. Рубинштейн)

Илл. 1. Письмо А. Г. Рубинштейна М. П. Азанчевскому

Fig. 1. Letter from A. G. Rubinstein to M. P. Azanchevsky

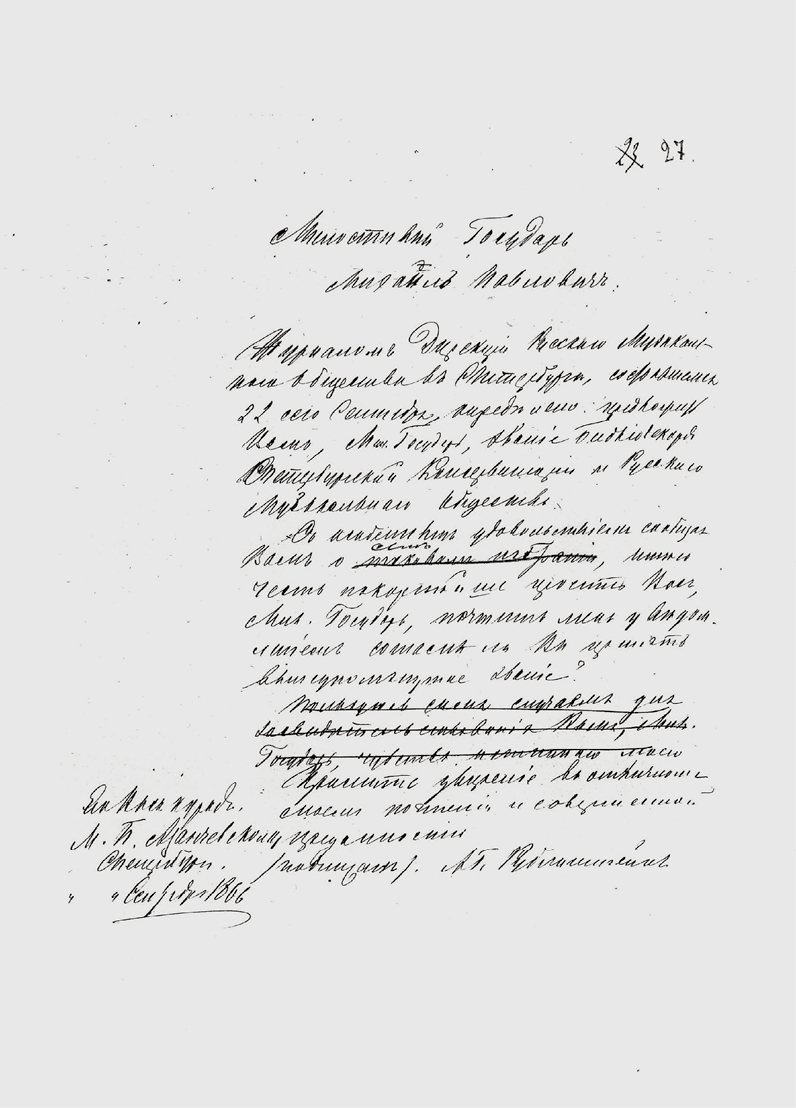

Ответ последовал незамедлительно:

Милостивый государь Антон Григорьевич!

С искренней благодарностью принимаю я переданное Вами мне предложение Дирекции Русского Музыкального Общества в С. Петербурге принять звание библиотекаря С. Петербургской Консерватории и Русского Музыкального Общества. Сочувствуя вполне всякому музыкальному делу, а еще более у себя на родине, я могу только заверить, что с радостью посвящу все мои силы, чтобы с пользою содействовать к успешному развитию Русского Музыкального Общества.

Примите уверение в искреннем почтении и совершенной моей преданности.

подпись

(М. Азанчевский)

Москва, 1 октября 1866 г. 21

По-видимому, именно это, ответное, письмо отмечено записью в Журнале № 43 «Заседания Дирекции Русского Музыкального Общества» от 5 октября 1866 года:

Предъявлен ответ Г.[осподи]на Азанчевского о согласии принять звание Библиотекаря Р[усского] М[узыкального] О[бщества] и Консерватории 22.

Илл. 2. Письмо М. П. Азанчевского А. Г. Рубинштейну

Fig. 2. Letter from M. P. Azanchevsky to A. G. Rubinstein

Не потому ли именно от Е. Е. Шведе и А. М. Равикович мы впервые и услышали о М. П. Азанчевском: судьбой им назначено было стать хранителями, притом хранителями деятельными, памяти о нем — о том, кто, наверное, первым, приняв служебную должность библиотекаря Консерватории, пережил ее как Звание — высокое и почетное, окутанное таинственной вибрацией богатейшего эмоционального, психологического, культурного и научного смыслов-слоев 23. Наверное, так носил это Звание В. В. Стасов, с 1856 года работавший в Императорской Публичной библиотеке, а с 1872-го и до конца жизни заведовавший ее Отделом искусств и технологий. Библиотекарь в то время — синоним человека огромной культуры, художественной и музыкальной эрудиции, истинного ценителя и знатока рукописей 24.

Библиотекарями именно в таком высоком значении этого Звания ощущали себя и действительно были Е. Е. Шведе и А. М. Равикович 25. Им выпало работать с той самой легендарной «сокровищницей несметных богатств», как назвал собрание Азанчевского Г. Ларош, рядом с фолиантами и томами, украшенными знаменитым экслибрисом «Дар Михаила Павловича Азанчевского» 26, с драгоценными манускриптами и автографами. Своим истовым служением наши «дамы» донесли этот свет до нас. Низкий поклон и сердечное спасибо им…

Возвращаясь к записке ректору СПбГК от 9 августа 1999 года, приведем здесь одно из предложений автора этих строк:

<…> было бы справедливо присвоить Библиотеке Санкт-Петербургской Консерватории имя М. П. Азанчевского.

Это может стать одной из действительно значимых общеконсерваторских, истинно консолидирующих акций, настоящим нравственным уроком всем — и уже немолодым, и совсем юным. Тем более что повод искать или придумывать не нужно: он — в самой истории нашей Консерватории. Нельзя не использовать дарованную возможность извлечь из небытия еще одно, действительно благородное имя, поклониться памяти человека, столько сделавшего для нас, увековечить его. Сопричастность акту восстановления исторической справедливости — подобные мгновения навсегда остаются в человеческой душе и, что особенно важно, как семена, брошенные в землю, непременно дают в дальнейшем добрые всходы.

Прецедент — Научная библиотека им. С. И. Танеева Московской государственной Консерватории им. П. И. Чайковского <...>

Материалы Библиотеки Азанчевского требуют специального исследования и постоянного изучения. И, само собой разумеется, должна быть восстановлена учрежденная 12 марта 1881 года Дирекцией Санкт-Петербургской консерватории Стипендия имени М. П. Азанчевского, скончавшегося день в день за два месяца до того, 12 января того же года, — «в память о нем» 27.

Л. С. Ауэр информировал Дирекцию о поступлении в Консерваторию капитала («в две тысячи рублей, заключающегося в двух облигациях 2-го восточного займа по тысяче рублей каждая»), обеспечивающего эту стипендию от лица, пожелавшего остаться неизвестным. Согласно выдвинутому им условию, стипендия должна быть предоставлена ученику, специально занимающемуся изучением теории музыки, и право решения по ней принимает Директор Консерватории и два члена Художественного Совета (по его выбору) 28.

Стипендия имени М. П. Азанчевского, учрежденная после его кончины, — это естественное продолжение его прижизненных благотворительных акций: отказавшись от полагавшейся ему как заведующему Консерваторией оплаты, от казенной, то есть оплачиваемой квартиры, Азанчевский передал эти средства в пользу нуждавшихся учащихся — на их обучение. В ежегодных «Отчетах Санкт-Петербургского отделения Русского музыкального общества и Консерватории», среди тех, за чей счет обучаются многие из учеников, его имя присутствует постоянно 29.

Илл. 3. Экслибрис М. П. Азанчевского

Fig. 3. Ex-libris of M. P. Azanchevsky

В разные годы число таких учащихся было различным: в 1871–1872-м их двое (В. Курицкий, И. Люджер — теория композиции) [12, 82]; в 1872–1873-м — шестеро (И. Боровка, В. Петров — класс фортепиано; В. Бирюков — теория композиции; Д. Брянчанинов, И. Рождественский и Н. Копейщикова — класс пения) [13, 89]; в 1873–1874-м — пятеро (И. Боровка, А. Верзнева — класс фортепиано; В. Белявский — класс скрипки; В. Петров, С. Сумеркова — класс пения) [14, 88]; в 1874–1875-м — восьмеро (к пяти предыдущим прибавились В. Сипягина, Л. Игнатович и Е. Чупракова — все класс фортепиано) [15, 85]; в 1875–1876-м — четверо (В. Белявский, В. Петров, А. Верзнева, Е. Чупракова — все продолжают обучение с прошлого года) [16, 88].

В разные годы, начиная с 1881–1882-го по 1914–1915-й, стипендию — теперь уже имени Азанчевского — получали Я. Витол (композитор, классик латышской музыки), П. Молчанов, Э. Рылло (класс фортепиано), композитор А. Гречанинов, композитор и педагог В. Калафати, Ю. Таллат-Кялпша (композитор, классик литовской музыки), дирижер А. Гаук и другие 30.

Перед нами — восстановленный поименный список стипендиатов М. П. Азанчевского. Предстоит выяснить, существовал ли Устав этой стипендии (впрочем, как и всех других 31), как и за что она присуждалась. В любом случае Постановление Дирекции об учреждении стипендии в память о М. П. Азанчевском, как кажется, никогда никем не отменялось, не было оспорено или отозвано. Значит, оно (как и всех другие) должно было исполняться и непременно должно исполняться (тем более что учреждение ее было финансово обеспечено, а значит, неизбежно существовали и существуют определенные юридические обязательства Консерватории перед учредителем, выполнявшиеся и по непонятным причинам ныне не выполняющиеся 32); если таковое не удастся обнаружить в архивах РМО и Санкт-Петербургской консерватории, то его необходимо разработать. Естественно было бы присуждать стипендию за научные труды, посвященные жизни и деятельности Азанчевского, за разные формы работы с его библиотекой (полная каталогизация, полная опись, тщательное изучение документов архива и их публикация), за исследования, основанные на материалах его фонда. В последнее время в этом направлении произошли серьезные сдвиги (назовем [1], [2], [5], [6], [8], [9], [26], [28]), внушающие как уверенность в том, что на этом пути нас ждет много неожиданных открытий, так и надежду на то, что они приведут в конечном счете к обретению нами нового «портрета Азанчевского» — как достояния современной культуры.

Список источников

- Блёскина О. Н. Издания XV–XVI веков с владельческими записями в Санкт-Петербургской консерватории // Петербургский музыкальный архив. Вып. 3. СПб. : Канон, 1999. С. 83–99.

- Западноевропейские издания XV–XVII веков в собрании Научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской государственной Консерватории / сост. О. Н. Блёскина. СПб. : Дмитрий Буланин, 2004. 621, [2] с.

- Иван Васильевич Ершов : Статьи. Воспоминания. Письма / сост. С. В. Акимова-Ершова, Е. Е. Шведе. Л.—М. : Искусство, 1966. 398 с.

- Из истории Ленинградской консерватории. Материалы и документы: 1862–1917 / сост. А. Л. Биркенгоф, С. М. Вильскер; отв. ред. П. А. Вульфиус. Л. : Музыка, 1964. 328 с.

- Кирхгоф Г. Музыкальная азбука. Прелюдии и фуги во всех тональностях / реализация цифрованного баса, вступ. статья и коммент. А. Милки. СПб. : Композитор, 2004. 132 с.

- Климовицкий А. И. Азанчевский-композитор. К проблеме: феномен «культурного назначения» и «культурного поведения» // Константиновские чтения — 2009. К 150-летию со дня основания Русского музыкального общества. Сб. материалов науч. конф., 21–22 октября 2009 года / сост. и ред. И. Ф. Безуглова, ред. Ю. Н. Кружнов. СПб. : Российская национальная библиотека, Государственный комплекс «Дворец конгрессов», 2009. С. 114–136.

- Климовицкий А. И. Из истории коллекционирования бетховенских рукописей в России (М. П. Азанчевский) // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник-1979. Л. : Наука, 1980. С. 185–196.

- Климовицкий А. И. Композитор Михаил Азанчевский и поэт Адольф Бётгер // Россия — Германия. Контакты музыкальных культур. Сб. науч. тр. / отв. ред. и сост. Г. В. Петрова. СПб. : ГНИИ «Институт истории искусств», 2010. С. 112–142. (Проблемы музыкознания; вып. 9).

- Климовицкий А. И. М. П. Азанчевский — директор Санкт-Петербургской консерватории // Opera musicologica. 2012. № 2 (12). С. 13–33.

- Князь Владимир Одоевский. Дневник. Переписка. Материалы. К 200-летию со дня рождения / ред.-сост. М. П. Рахманова. М. : Дека-ВС, 2005. 524 с.

- Ленинградская консерватория в воспоминаниях: 1862–1962. Л. : Музгиз, 1962. 414 с.

- Отчет Русского музыкального общества в Санкт-Петербурге и учрежденной при оном консерватории за 1871–1872 год. СПб. : в Типографии Ф. Стелловского, 1873. [4], 123 с.

- Отчет С.-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества и учрежденной при оном консерватории за 1872–1873 год. СПб. : в Типографии Ф. Стелловского, 1874. [3], 122 с.

- Отчет С.-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества и учрежденной при оном консерватории за 1873–1874 год. СПб. : в Типографии Ф. Стелловского, 1875. XVI, 120 с.

- Отчет С.-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества и Консерватории за 1874–1875 год. СПб. : в Типографии Ф. Стелловского, 1876. XVI, 114 с.

- Отчет С.-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества и Консерватории за 1875–1876 год. СПб. : Типография Р. Голике, 1877. XVI, 175 с.

- Отчет С.-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества и Консерватории за 1881–1882 год. СПб. : Типография Р. Голике, 1883. [3], XVIII, 176 с.

- Отчет С.-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества и Консерватории за 1884–1885 год. СПб. : Типография Р. Голике, 1885. [3], XII, 188 с.

- Отчет С.-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества и Консерватории за 1890–1891 год. СПб. : Типография Р. Голике, 1892. XX, 200 с.

- Отчет С.-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества и Консерватории за 1891–1892 год. СПб. : Типография Р. Голике, 1893. 191 с.

- Отчет С.-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества и Консерватории за 1893–1894 год. СПб. : Типография Р. Голике, 1895. 198 с.

- Отчет С.-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества и Консерватории за 1894–1895 год. СПб. : Типография Р. Голике, 1896. 235 с.

- Отчет С.-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества и Консерватории за 1895–1896 год. СПб. : Типография Р. Голике, 1897. [2], 224 с.

- Отчет Петроградского отделения Императорского Русского музыкального общества и Консерватории за 1914–1915 год. СПб. : Русско-французская типография, 1916. 51 с.

- Равикович А. М. Собрание старопечатных книжных изданий Иностранного кабинета Ленинградской ордена Ленина Государственной консерватории (подготовка текста и комментарии О. Н. Блёскиной) // Вопросы музыкального источниковедения и библиографии. Сб. ст. СПб. : Научная музыкальная библиотека Санкт-Петербургской государственной консерватории, 2001. С. 7–21.

- Серебренников М. А. «L’A.B.C. Musical» Г. Кирхгофа: сочинение, считавшееся утерянным // Musicus. 2008. № 2 (11). С. 20–25.

- Сквирская Т. З. Из неизданной переписки Антона Рубинштейна, хранящейся в Библиотеке Петербургской консерватории // Антон Григорьевич Рубинштейн. Сб. ст. / сост. Т. А. Хопрова. СПб. : Канон, 1997. С. 173–188. То же размещено на официальном сайте Научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. URL: http://biblio.conservatory.ru/Today/Public/Skvir.htm (дата обращения: 05.11.2024).

- Сомов В. А. Парижский музыковед и библиотекарь Андерс (1795–1866) и его бумаги в Петербургской консерватории // Петербургский музыкальный архив. Вып. 3. СПб. : Канон, 1999. С. 66–82. То же размещено на официальном сайте Научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. URL: http://biblio.conservatory.ru/Today/Public/Somov.htm (дата обращения: 05.11.2024).

- Тихвинский Я. Памяти видного музыкального деятеля России. Ступино. Панорама новостей // Музыкальная жизнь. 1981. № 10. С. 4.

- Фучито С., Бейер Б. Дж. Искусство пения и вокальная методика Энрико Карузо. 4-е изд. СПб. : Композитор, 2004. 56 с.

- Шведе Е. Е. Из минувшего // Иван Васильевич Ершов. Статьи. Воспоминания. Письма / сост. С. В. Акимова-Ершова, Е. Е. Шведе. Л.—М. : Искусство, 1966. С. 277–287.

Комментировать