К герменевтике «Симфонии» Берио

К герменевтике «Симфонии» Берио

На исходе шестидесятых годов Лучано Берио (1925–2003), нарушая негласное табу, наложенное послевоенным авангардом на максималистскую — малеровскую — парадигму симфонического жанра («симфония должна быть подобна целому миру, она должна быть всеобъемлющей»), выступил не просто с симфонией (una sinfonia), а со своего рода симфонией симфоний ([La] Sinfonia — с подразумеваемым определенным артиклем). Этот в высшей степени симптоматичный для своего времени опус все еще интригует исследователей, и посвященная ему литература продолжает пополняться1. Богатое и разнообразное содержание как музыкального, так и словесного компонента «Симфонии» взывает к герменевтическим интерпретациям; в своем опыте я попытаюсь избежать слишком произвольных толкований, в то же время сознавая, что обойтись совсем без них, скорее всего, не удастся.

«Симфония» Берио предназначена для большого оркестра (с солирующими скрипкой, фортепиано, электроклавесином и электроорганом) и вокального октета с микрофонным усилением. В первой редакции (1968) она состоит из четырех частей общей продолжительностью 25–27 минут. Использованные в «Симфонии» тексты представляют круг интересов западного интеллектуального сообщества шестидесятых годов, определяя повествовательную природу партитуры Берио: это в полном смысле слова симфонический рассказ о времени своего создания, запечатлевший его интеллектуальные, художественные, идеологические и даже политические проблемы и приоритеты, причем нарративную функцию выполняют как тексты (они доступны читателю партитуры и комментария к концертной программе или диску, но при прослушивании «Симфонии» их смысл в основном ускользает даже от тех, кто владеет французским, английским и немецким языками), так и плюралистическое музыкальное письмо.

Слова для первой части взяты из книги влиятельнейшего французского гуманитария, этнолога и философа, исследователя архаических мифологий Клода Леви-Строса (1908–2009) «Сырое и приготовленное» («Le cru et le cuit», опубликовано в 1964-м, русский перевод [8]). Это главным образом фрагменты мифологических повествований южноамериканских индейцев о происхождении стихий (прежде всего воды) и об очистительной для мира гибели «культурного героя». Оба мотива имеют ключевое значение для «Симфонии» в целом. Леви-Строс анализирует их, используя названия музыкальных форм для подчеркивания структурных аналогий между мифом и музыкой, и таким образом демонстрирует свою убежденность в том, что музыка — искусство по преимуществу нарративное2. Фразы текста в основном произносятся одним из певцов в быстром темпе parlando, тогда как остальные певцы интонируют гласные фонемы и лишь изредка отдельные слова, чаще других — «feu», «sang», «eau» («огонь», «кровь», «вода»).

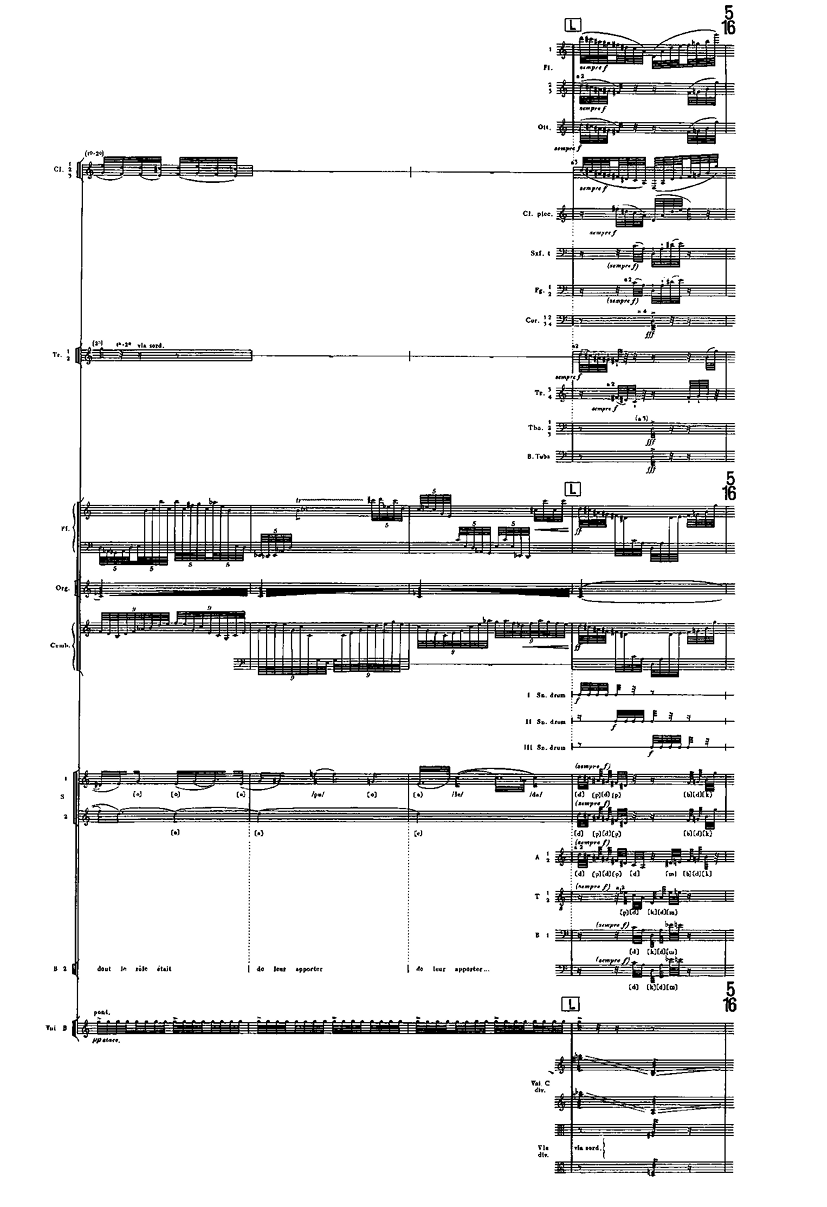

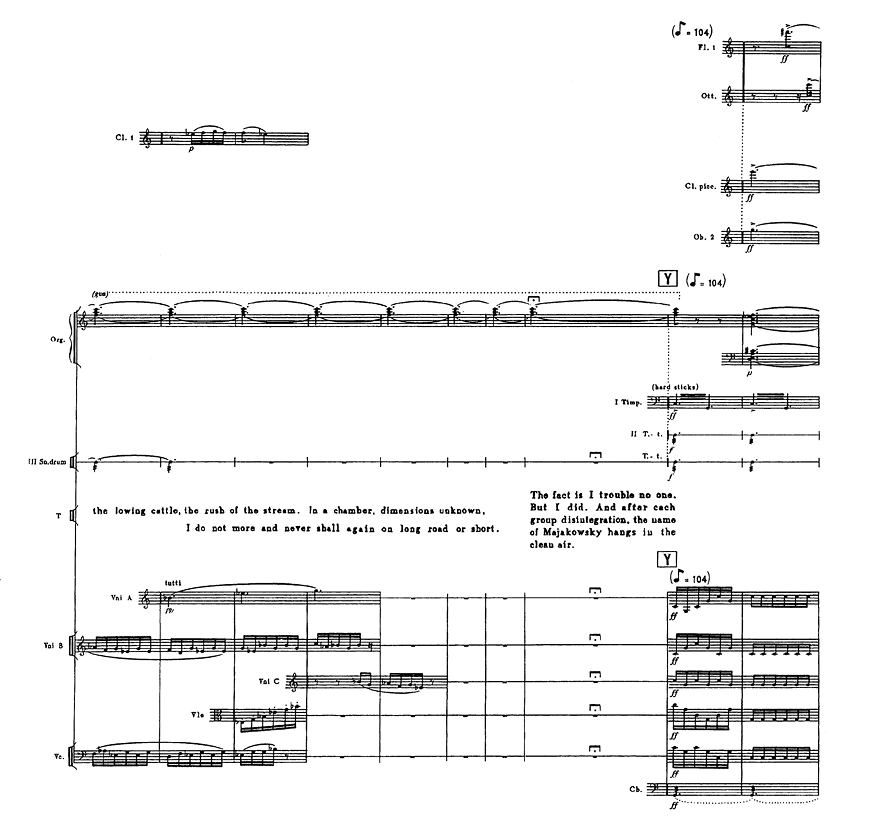

Природные особенности водной стихии — ее непредсказуемое поведение и одновременно ее идентичность самой себе несмотря на все происходящие в ней изменения — обнаруживают нечто общее с характером эволюции гармонических структур, а вместе с ними и всей остальной звуковой материи в первой части «Симфонии». Гармоническую ауру части задает ее начало: тишайшее эвфоничное созвучие с квинтой внизу и надстроенными над ней терциями, поддержанное «аккордом» тамтамов разной величины, и плавно сменяющий его большой минорный септаккорд (пример 1).

Пример 1. Л. Берио. «Симфония», начало 1-й части

Example 1. L. Berio. “Sinfonia,” 1st movement, beginning

Далее события разворачиваются по освященному традицией центробежно-центростремительному принципу, через разного рода осложнения и обострения, включая достаточно резкие динамические, фактурные и тембровые контрасты, но при этом гармония ни разу не меняется настолько существенно, чтобы утратить внутреннюю связь с исходной структурой3. Собственно говоря, то же относится и к леви-стросовским мифемам — структурным единицам, которыми оперирует мифотворчество4. В самом конце части первый аккорд возвращается в сопровождении дополнительных элементов (призвуков). Такая модель сама по себе не нова, и даже, можно сказать, архетипична для музыки, но в произведении, вдохновленном мыслью Леви-Строса, ее мифологические и натурфилософские коннотации проявляются особенно отчетливо. Здесь уместно привести суждение из другой книги Леви-Строса — «От меда к пеплу» («Du miel aux cendres», опубликована в 1966-м, русский перевод [9]): «[Мифотворчество] всегда носит диалектический характер: [оно] движется не по кругу, но по спирали. Никогда нельзя целиком и полностью оказаться в исходном пункте — это возможно лишь в некотором отношении» [9, 335]. То же относится и к музыкальной композиции (тональной), с чем Леви-Строс не мог бы не согласиться, поскольку именно тональная музыка в его представлениях структурно изоморфна мифу — в отличие от музыки серийной, которую ученый сравнивает с судном, дрейфующим без определенной цели ради дрейфа как такового5, то есть ведущим себя принципиально антидиалектично. Музыкальный язык первой части «Симфонии», не будучи серийным, далек и от мажоро-минора — видимо, отчасти поэтому Леви-Строс не улавливал никакой связи между своими текстами и музыкой Берио [26, 6], но ее драматургия вполне способна убедить непредвзятого слушателя в том, что у этой музыки есть своя диалектика и своя телеология. Последние, возможно, изоморфны диалектике и телеологии пересказанного Леви-Стросом (и вошедшего в «Симфонию» лишь частично) мифа, где авантюрные и преступные, покусившиеся на собственных родителей, персонажи, будучи посмертно преображены водной стихией, превращаются в созвездия. Отступая от буквы леви-стросовского текста, но не от духа анализируемых ученым мифем, Берио завершает первую часть предельно сжатым и драматичным резюме: «tuant tué» — «убивающий убитый»6.

В год создания «Симфонии» Берио опубликовал программную статью, направленную против догматической приверженности «прогрессивных» композиторов к умозрительным теоретическим системам наподобие сериализма — этого, по выражению Берио, впущенного в музыку «троянского коня, невзрачного снаружи и пустого внутри», — позволяющим без особого труда продуцировать качественно выполненные, но никому не нужные «музыкальные объекты» [18, 8]. Основной пафос статьи сводится примерно к следующему: радикальный эзотеризм авангарда исчерпал себя, и перед ответственным современным композитором возникает задача возвращения к более коммуникабельным формам, способным вызвать достаточно широкий общественный резонанс. С оглядкой на методологию Леви-Строса, направленную на выявление глубинных корреляций между мифами, казалось бы, совершенно разными, но основанными на сходных отношениях между мифемами, можно сказать, что обрисованная Берио картина упадка авангарда и его грядущей трансформации без особой натяжки укладывается в ту же диалектико-телеологическую схему с гибнущими и преображенными носителями эдипова комплекса: аналогия между нигилистическим пафосом авангарда и эдиповым комплексом вполне прозрачна, а в качестве наказания за нарушение табу «гибель всерьез» («tuant tué») с последующим преображением замещается моральным и эстетическим декадансом. Итак, основная идея статьи-манифеста Берио коррелирует как с собственно музыкальным, так и с текстовым слоем первой части «Симфонии».

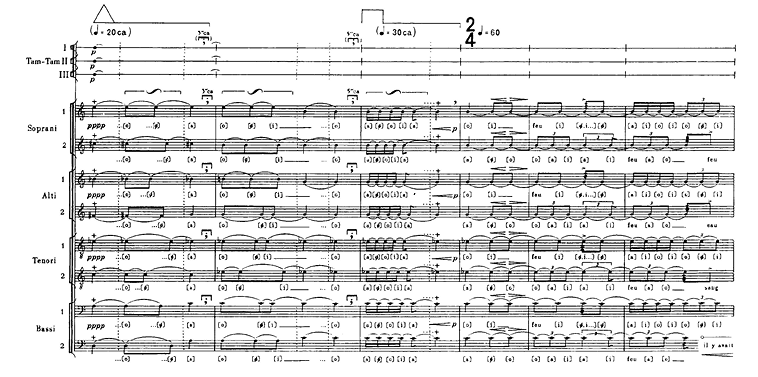

Тема убийства и преображения продолжена во второй части. Материалом для нее послужила созданная и исполненная ранее в том же 1968 году композиция Берио «O King» (в исходной редакции — для меццо-сопрано, флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано), посвященная памяти убитого расистом борца за гражданские права афроамериканцев, нобелевского лауреата Мартина Лютера Кинга (1929–1968). На протяжении этой части вокалисты в медленном движении пропевают фонемы, составляющие имя героя, и лишь в конце оно звучит полностью. В «O King» Берио выступает бóльшим сериалистом, чем в первой части. Звукоряд f ¹–as¹–a¹–b¹–h¹–cis²–d² выполняет здесь функцию, сопоставимую с функцией серии: из его состава извлекаются группы, аналогичные микросериям и служащие основным материалом для горизонтальных линий и вертикальных наложений. Вся пьеса выдержана в единообразно медленном темпе и преимущественно в динамике piano, но в партии фортепиано время от времени акцентируются отдельные ноты, помеченные взятым в кружок знаком ff (в примере 2 показано начало пьесы, включающее две первые такие ноты; NB: партитура написана in C); в момент атаки они обычно дублируются другими инструментами с мгновенным, без изменения высоты переходом от ff к pp, ppp или даже pppp, что создает вокруг них особую резонирующую ауру (вдобавок правая педаль фортепиано все время остается нажатой).

Пример 2. Л. Берио. «Симфония», начало 2-й части

Example 2. L. Berio. “Sinfonia,” 2nd movement, beginning

Эти особым образом акцентированные ноты складываются в своего рода cantus firmus следующего состава:

f¹₃₃ a¹₁₇ h¹₁₀ h¹₁₁ cis²₃₈ f¹₇ a¹₂₂ a¹₃ as¹₂ b¹₁ d²₂₈ cis²₄₂ h¹₁₄ f¹₂ a¹₁₄ h¹₂ f¹₁₄ d²₇ cis²₁ gis¹₆ d²₁₆ b¹₃₂ as¹₄ b¹₁₄ f¹₄ a¹₂ h¹₆ cis²₁₆ g²₂,₅ gis¹₁,₅ b¹₈ b¹₁₈ f¹₃ a¹₉ f¹₂ a¹₃ as¹₁ b¹₁₆ b¹₃,₅ d²₁,₅ des².

Нижними индексами обозначено число восьмых, разделяющее соседние ноты cantus firmus; причудливый разброс цифр подсказывает, что отношения между длительностями могут быть организованы по какому-то неочевидному серийному принципу7. С другой периодичностью, столь же неуловимой и также, возможно, рассчитанной по серийному принципу, распределены удары тамтама — всего их двенадцать, и лишь один из них (пятый по счету) совпадает с акцентированной нотой cantus firmus (двенадцатой). Все ноты cantus firmus, кроме одной, входят в состав основного звукоряда (с поправкой на энгармонические замены), и лишь 29-я (из общего числа 41) составляет исключение: это нота g², самая высокая из всех. Ее появление в составе cantus firmus совпадает с точкой золотого сечения части и маркирует ее ключевой момент: начиная отсюда певцы артикулируют уже не только фонемы и отдельные слоги, а полные имя и фамилию Мартина Лютера Кинга.

До этого момента вокальные партии вместе с большей частью инструментов разворачиваются гетерофонно, в основном не выходя за рамки основного звукоряда. Тем не менее ноты, не включенные в этот звукоряд, появляются почти сразу после второй ноты cantus firmus (см. пример 2) и постепенно их становится все больше и больше (роль главного элемента, перечащего основному звукоряду, отведена созвучию e–c¹, к которому со временем добавляется Fis). Партия фортепиано отчасти включена в общую гетерофонную ткань, отчасти же независима от нее: пространства между нотами cantus firmus заполняются разбросанными по всей клавиатуре нотами в «поствебернианской» фактуре, с квазисерийным порядком ритмических и звуковысотных значений (всех двенадцати). Но после ключевого g² картина меняется: фортепиано воспроизводит относительно связную линию, ему вторят другие инструменты (с подключением органа и нескольких духовых их становится больше), в вокальных партиях устанавливается моноритмия. На последние четыре ноты cantus firmus — b¹₁₆ b¹₃,₅ d²₁,₅ des² — в партиях женских голосов (мужские голоса здесь молчат) приходятся слоги Mar-tin Lu-ther, и сразу после этого оба сопрано, а вслед за ними оба альта интонируют King на высоком g², медленно крещендируя от pp к ff. После достигнутой кульминации остается только завершить пьесу скандированием голосов и инструментов diminuendo; на этом фоне первое сопрано в последний раз пропевает сакраментальные имя и фамилию на тонах основного звукоряда, тогда как оркестровая вертикаль складывается в полный двенадцатитоновый аккорд. Последняя страница пьесы показана в примере 3.

Пример 3. Л. Берио. «Симфония», последние такты 2-й части

Example 3. L. Berio. “Sinfonia,” 2nd movement’s final bars

Таким образом, «O King» также выстраивается в нарратив, причем с явными мифологическими коннотациями: его можно представить как миниатюрный миф о рождении слова из слабо артикулированного звукового потока [29, 168–173], или о происхождении высших форм мышления из более примитивных [12, 126–127], или же о поиске и обретении истинного, «правильного» имени8. В музыкальной драматургии этим нарративам (вариантам универсального, по Леви-Стросу, мифа об эволюции от «сырого» к «приготовленному») соответствует направленность от скромного набора из четырех нот, входящих в состав целотонового звукоряда от f, и слегка «размытой» гетерофонии до полного, охватывающего все регистры, комплекта тонов хроматического звукоряда и четкой регулярной ритмики.

Третья, самая объемная часть «Симфонии» — кладезь всевозможных музыкальных и литературных ассоциаций, «симфония» разнообразных стилей западной композиторской музыки, излюбленный объект музыковедческих комментариев — также основана на cantus firmus, но совершенно иного рода: здесь это скерцо из Второй симфонии Малера, исполняемое практически полностью, но с изменениями в инструментовке и местами со значительной редукцией и искажениями исходного материала. На музыку скерцо, иногда частично или почти целиком заглушая ее, накладываются точные или слегка видоизмененные (переинструментованные, транспонированные) цитаты из произведений самых разных композиторов от Баха до Булеза и Штокхаузена. Источники цитат в партитуре не указаны, и лишь в начале скерцо названия некоторых из числа цитируемых партитур или ремарки из них произносятся одним или несколькими певцами. Полный (?) список источников цитат, составленный по результатам анализа партитуры, насчитывает более двадцати названий (см. [28, 57–71]); хорошо различимы, в частности, мотивы из «Перипетий» (op. 16 № 4) Шёнберга и Четвертой симфонии Малера (в самом начале), «Камерной музыки» № 4 (Скрипичного концерта) Хиндемита, «Моря» Дебюсси, «Дафниса и Хлои» и «Вальса» Равеля, «Кавалера розы» Штрауса, «Агона» и «Весны священной» Стравинского, Скрипичного концерта и «Воццека» Берга, «Пасторальной симфонии» Бетховена. Подбор цитат может показаться хаотичным, но при анализе выясняется, что многие из них обнаруживают интонационное и/или ритмическое родство с отдельными оборотами скерцо Малера, а местами и между собой — так, вальс из «Кавалера розы» Штрауса непринужденно переходит в «Вальс» Равеля, и наоборот.

Предпосланное скерцо Малера и воспроизведенное в партитуре Берио авторское обозначение темпа и характера музыки — In ruhig fließender Bewegung (В спокойном текучем движении) — само по себе отсылает к стихии воды. Более того, скерцо связано с ней в своем генезисе: напомним, что оно основано на материале песни Малера «Проповедь Антония Падуанского рыбам» из цикла «Волшебный рог мальчика». Возможна аналогия между святым Антонием с его неуслышанной проповедью и пастором Кингом, чья проповедь также оказалась в значительной степени неуслышанной. Таковы не вполне очевидные ассоциативные связи третьей части «Симфонии» с ее первыми двумя частями. В авторском комментарии к произведению Берио сравнивает замысел своего скерцо с «путешествием на Цитеру на борту малеровского корабля» (цит. по [7, 96])9, и в этой системе метафор музыка Малера подобна водному потоку, несущему на своей поверхности всю историю музыки XVIII–XX веков ([3, 127], [6, 148]).

На фоне этого потока певцы во главе с первым тенором, выступающим в качестве протагониста, произносят, декламируют, напевают, шепчут, выкрикивают отрывки из выполненной по принципу «потока сознания» книги Сэмюэла Беккета «Неназываемый» («The Unnamable», французский оригинал издан в 1953 году; в «Симфонии» использован авторизованный английский перевод, опубликованный в 1958 году10) вперемешку с комментариями по поводу цитируемой музыки, словами и фразами из политических манифестов, газетных статей и повседневных разговоров, сольфеджированием. Время от времени повторяются фразы, фигурирующие в самом начале романа Беккета: «Где теперь?», «Когда теперь?», «Продолжать». Последняя фраза (англ. «keep going», что можно перевести также как «не останавливаться», «не сдаваться», «держаться несмотря ни на что») звучит чаще других, преимущественно на стыках разделов малеровской формы. Настойчивое keep going на практике означает блуждание среди цитат с периодическими возвращениями к структурам малеровского оригинала — прямая аналогия с тем, как беккетовский «неназываемый» блуждает среди своих более или менее мимолетных альтернативных воплощений, время от времени нащупывая те или иные стороны будто бы подлинного «я».

Пользуясь популярной (и даже до некоторой степени изношенной) терминологией Леви-Строса, манеру Берио играть с текстами Малера и Беккета, контаминируя их мотивами и словами, избираемыми по принципу свободных ассоциаций, вполне можно определить как род бриколажа. Слова могут быть прямо или косвенно связаны со звучащей в данный момент музыкой — так, в самом начале, при появлении мотива из «Перипетий» Шёнберга, звучит слово «peripetie», как бы готовящее слушателя к тому, что его ждет множество «перипетий»: мотив из «Агона» (перед литерой J) сопровождается переиначенной ремаркой из балета; мотив из «Воццека» (после литеры S) — репликой одного из персонажей оперы; во второй половине скерцо (после литеры AA) очередной цитате из «Моря» Дебюсси соответствует фраза из стихотворения Поля Валери «Морское кладбище» (1920) «La mer, la mer, toujours recommencée» («Всегда возобновляемое море»), приобретающая в этом контексте дополнительные смыслы, и тому подобное. В иных случаях связь между словами и музыкой наделяется ироническими или гротескными коннотациями; например, «комментарий» к цитате из «Камерной музыки» Хиндемита — «ничто не успокаивает лучше камерной музыки» (такты 15–17 после литеры A) — пародирует рассуждение беккетовского героя о том, что «ничто не успокаивает лучше арифметики» (и вдобавок отсылает к одноименному раннему опусу Берио на тексты из одноименной книги Джеймса Джойса11 — еще одного кумира интеллектуалов и духовного предтечи Беккета). Другая неточная цитата из Беккета, фигурирующая в тактах 1–4 после литеры X, — «…он больше никогда не услышит мычания скота, течения потока» (последних двух слов у Беккета нет), — звучит одновременно с отрывком «Сцены у ручья» из «Пасторальной симфонии», попутно отсылая к глухоте Бетховена.

Значительная часть текстового материала между литерами L и Q (на этом участке в оркестре хорошо различимы мотивы из «Агона», «Кавалера розы» и равелевского «Вальса») заимствована из пассажа, где беккетовский герой ощущает себя вовлеченным в некий «принудительный спектакль» («принудительное зрелище», «compulsory show»), по ходу которого «некто декламирует, избранные отрывки, давно любимые места» [17, 530] (точное описание того, что происходит по ходу скерцо), стремится и вместе с тем боится уйти, и поэтому ждет «в одиночестве, слепой, глухой, неизвестно где, неизвестно чего, руки, которая явится и уведет прочь, куда-то еще, где, возможно, хуже» [17, 531]. При этом словесный поток время от времени теряет связь с текстом Беккета. Так, после литеры Q (такты 9–13) в повествование вклиниваются отсутствующие у Беккета словосочетания «crossed colors» («пересекающиеся цвета») и «we shall overcome» («мы преодолеем») — соответственно название оркестрового опуса коллеги Берио по авангардному сообществу Анри Пуссёра (1967) и первые слова популярнейшей в 1960-х антирасистской песни протеста, которую неоднократно цитировал в своих проповедях Мартин Лютер Кинг. Ни песня, ни Пуссёр прямо не цитируются, но в чередовании заглавий и в упоминании некоего Анри (очевидно, имеется в виду автор «Пересекающихся цветов»), в чьи уста вложено обещание преодолеть «беспрерывный шум», мучающий беккетовского героя, угадывается отголосок упомянутого текста автора «Симфонии» о постоянно воспроизводимых, но никому не нужных «музыкальных объектах», и внутренне связанного с ним мифологического повествования из первой части «Симфонии».

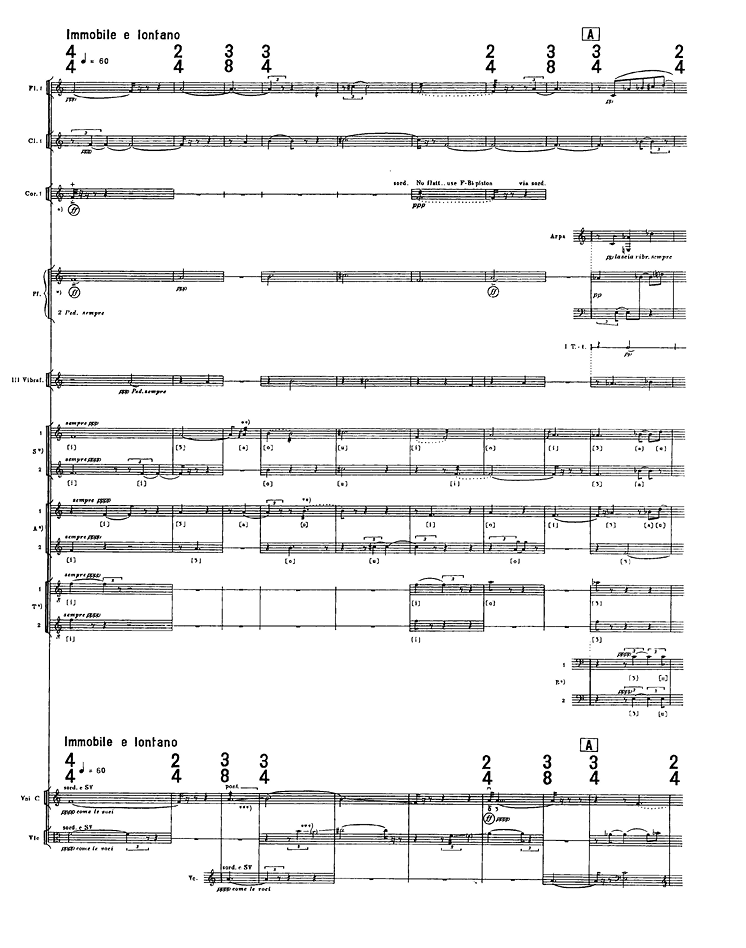

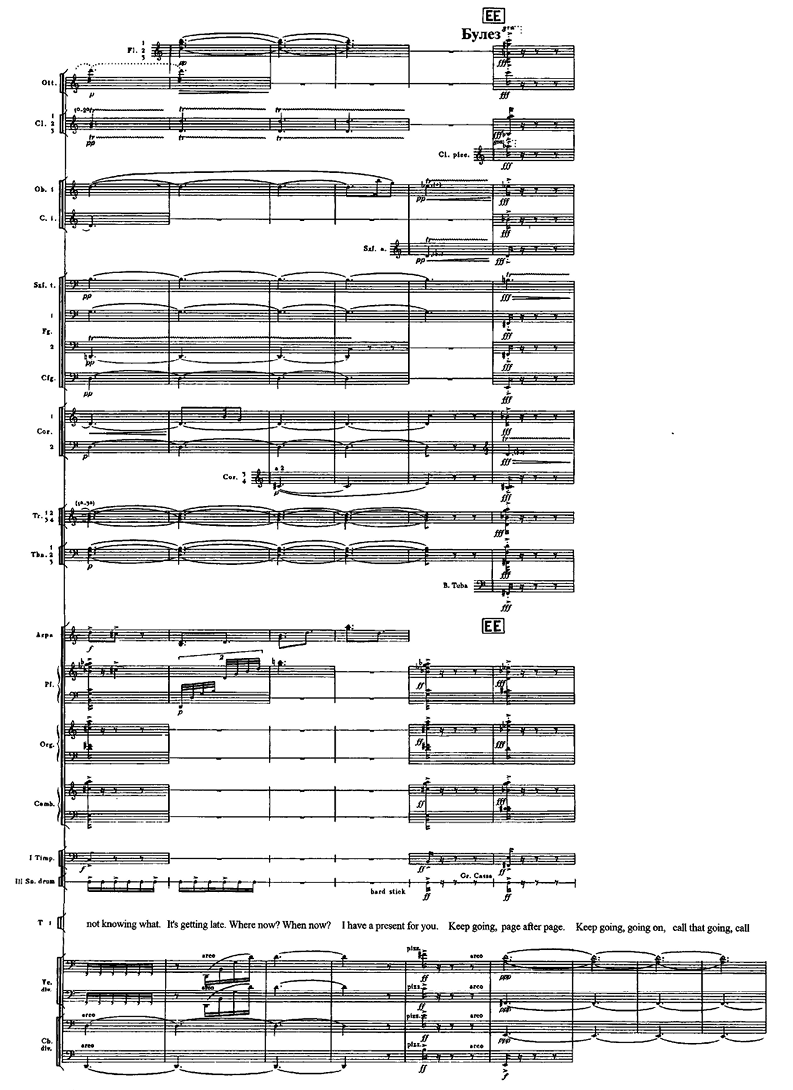

По мере приближения к концу скерцо в словесном потоке сознания возрастает концентрация мотивов, уводящих от текста Беккета во всевозможных непредсказуемых направлениях. Обратим внимание на те из них, которые особенно настоятельно требуют герменевтического истолкования. Наиболее интригующий из таких моментов приходится на последний такт перед литерой Y, где на фоне отсутствующей у Малера долгой ферматы тенор абсолютно внятно, практически a cappella, произносит следующие слова: «And after each group disintegration, the name of Majakowsky hangs in the clean air» («И после каждой групповой дезинтеграции имя Маяковского повисает в чистом воздухе») — см. пример 4, где в целях экономии места приведены не все партии (попутно обратим внимание на фразу из «Пасторальной симфонии» у кларнета). Сочетание «in the clean air» «рифмуется» с фигурирующими у Беккета словами «in the restless air» — герой ждет начала спектакля «в одиночестве, в беспокойном воздухе» [17, 530], — но появление в данном контексте «групповой дезинтеграции» и особенно «Маяковского» представляет трудноразрешимую загадку12. Дальше у Берио (как и у Малера, цифра 49) следует внезапный взрыв ff, и певцы начинают громко и ритмично скандировать единичные фонемы, что весьма похоже на выкрикивание лозунгов. Не отсылает ли все это к эпидемии левизны, охватившей тогдашний западный мир? В комментариях к «Симфонии» среди источников словесных текстов упоминаются лозунги парижских студенческих волнений 1968 года ([3, 127], [7, 96], [28, 55]), но выдержки из них если и присутствуют, то не содержат ничего особенно броского или вызывающего. С другой стороны, причудливая фраза с упоминанием автора «Нашего марша» (1917) — того самого, где звучат слова, в некотором отношении также отсылающие к архетипической «водной» символике: «Мы разливом второго потопа / перемоем миров города», — и последующие хоровые выкрики как нельзя более четко указывают на причинно-следственную связь между комплексами левых интеллектуалов, традиционно симпатизировавших Маяковскому как символу незапятнанной, идеалистической, жертвенной левизны (попутно заметим, что среди композиторов, писавших в 1960-х на его стихи, были убежденные левые Луиджи Ноно и ученик Берио Винко Глобокар, автор оратории «Путь», 1965–1966), и кратковременным, но страшноватым разгулом организованной анархии.

Пример 4. Л. Берио. «Симфония», 3-я часть, последние такты перед литерой Y

Example 4. L. Berio. “Sinfonia,” 3rd movement, bars preceding rehearsal letter Y

В связи с выражением «групповая дезинтеграция», по-видимому, есть смысл напомнить, что именно в 1968 году распалось «неоавангардное» литературное объединение «Gruppo 63», членами которого были сотрудничавший с Берио поэт Эдоардо Сангвинети13, Умберто Эко и ряд других видных левых интеллектуалов примерно того же поколения, что и Берио14. Имея в виду пристрастие Берио к жонглированию неочевидными ассоциациями, вполне можно допустить, что загадочная фраза содержит предназначенный «для своих» намек на дезинтеграцию этой группы, не чуждой идейному наследию футуризма и хотя бы поэтому, скорее всего, включавшей симпатизантов Маяковского.

Позволю себе высказать еще одну догадку, на мой взгляд, не совсем беспочвенную. Трудно представить, чтобы в период работы над «Симфонией» Берио не был знаком с монографией о Малере еще одного властителя дум шестидесятых — Теодора В. Адорно [15] (в одной из своих гарвардских лекций 1993 года композитор назвал эту работу одним из «великолепных образцов» современной мысли о музыке [19, 54]). Возможно, он обратил внимание на следующее замечание из этой книги: «Традиционной теории [музыкальной] формы известны области дезинтеграции, обычно в завершающем разделе перед кодой; в них тематические контуры перерождаются в игру тонов <…> функционирующую наподобие своего рода формулы» (цит. по [16, 45]). Нечто похожее происходит в соответствующем месте скерцо Малера — предыкте перед репризой второго трио — и, благодаря фрагментированию малеровской ткани, общему замедлению и введению отсутствующей у Малера ферматы, дополнительно подчеркивается в скерцо из «Симфонии». Более того, не просто «групповая», а тотальная дезинтеграция мира, нарушение «правильного» порядка вещей, поражение и умаление всего того, что еще вчера было нормой и воспринималось как само собой разумеющееся, если верить Адорно, выступает одной из стержневых идей всего творчества Малера. В этом смысле Малеру близок Беккет, пишущий, в сущности, о том же. Его «неназываемый» герой предельно умален и, с позволения сказать, дезинтегрирован, так что не всегда ясно, человек ли это или уже не человек. При этом, пытаясь время от времени выйти из состояния «неназываемости», он присваивает себе разные имена на ту же букву, что и фамилия Малера: Мэрфи, Мэлон, Моллой (эти имена носят герои других романов Беккета), Матфей и фонэстетически чуждый всем им Махуд; мелькающие на периферии романного повествования Маргарита и Мадлен могут восприниматься как женские alter ego «неназываемого». У Берио ни одно из этих имен не упоминается, но Маяковский, возможно, обязан своим появлением той же игре свободных ассоциаций, которая вызвала к жизни множество других причудливых словесных конструкций в тексте скерцо. Таким образом, отчетливо произнесенное «the name of Majakowsky» предстает истинным именем «неназываемого» — pendant к Мартину (те же начальные буквы) Лютеру Кингу в конце предыдущей части.

Ниже, в тактах 6–7 после литеры AA, на фоне очередной цитаты из «Моря» Дебюсси вводится важнейший для Беккета мотив встречи с самим собой или со своим двойником: «…когда мы оказываемся лицом к лицу, сейчас, здесь…»15. Он сразу же «модулирует» в другой мотив, не имеющий отношения к роману Беккета: «…это не может остановить войны, не может вернуть старикам молодость или снизить цену хлеба». Далее тенор-протагонист по требованию первого меццо-сопрано повторяет то же самое громче, подчеркивая особую значимость данного высказывания, которое варьирует следующую мысль из упомянутой программной статьи [18]: «…музыка не может снизить цену хлеба, неспособна остановить (равно как и начать) войну, не может ликвидировать трущобы и несправедливость — но никогда прежде ответственные композиторы не ощущали столь настоятельной необходимости адаптировать свое творчество к реалиям окружающего мира» (ср. [28, 53]). В тексте из «Симфонии» подлежащее «музыка» заменено на «это», что позволяет трактовать его шире, как нечто «неназываемое», но достаточно ясно подразумеваемое — искусство или духовное начало вообще. Возможна аналогия с кругом идей, разрабатываемых в еще одной эпохальной книге — «Игре в бисер»: «…мы, касталийцы <…> едим свой хлеб, пользуемся своими библиотеками, совершенствуем свои школы и архивы, — но если народу расхочется предоставлять нам такие возможности или если из-за бедности, войны и т. п. стране это окажется не по силам, тогда наша жизнь и наши <…> занятия кончатся в тот же миг» [5, 545]. Ассоциация с романом Гессе оправдана постольку, поскольку идея скерцо «Симфонии» есть не что иное, как вариант идеи игры в бисер (последняя же — не что иное, как сублимированная форма бриколажа).

Ниже (начиная с литеры DD) очередные тирады беккетовского «неназываемого» об экзистенциальном тупике («Должно быть что-то еще. Иначе все окажется безнадежным. Но все и так безнадежно») и о необходимости keep going сменяются словами, не имеющими отношения (или имеющими лишь самое отдаленное отношение) к «Неназываемому». Заключительная тирада тенора-протагониста (такт 6 после литеры FF и далее) гласит: «Но теперь все кончено, у нас был шанс. На мгновение возникла даже надежда на воскресение (аллюзия на неофициальное название Второй симфонии Малера — “Воскресение”. — Л. А.), или почти. “Mein junges Leben hat ein End” (“Моя юная жизнь окончилась” — название этой старинной немецкой песни, у Берио не цитируемой16, также может быть воспринято как аллюзия на Малера, одержимого темой ранней смерти. — Л. А.). Мы должны собраться с мыслями, ибо неожиданное всегда рядом с нами, в наших комнатах, на улице, у дверей, на сцене». Последние слова, отдаленно перекликающиеся с гераклитовской философией «всегда обновляемого» водного потока17 и оппонирующие все еще популярному, но уже устаревающему позитивизму в лице еще одного кумира интеллектуалов — Людвига Витгенштейна, чей центральный труд содержит следующую максиму: «…в Логике не бывает ничего неожиданного» [4, 197 (6.125)]18, — несмотря ни на что внушают надежду на выход из тупика, в котором, наряду с беккетовским «неназываемым», оказались все «мы», упустившие свой шанс.

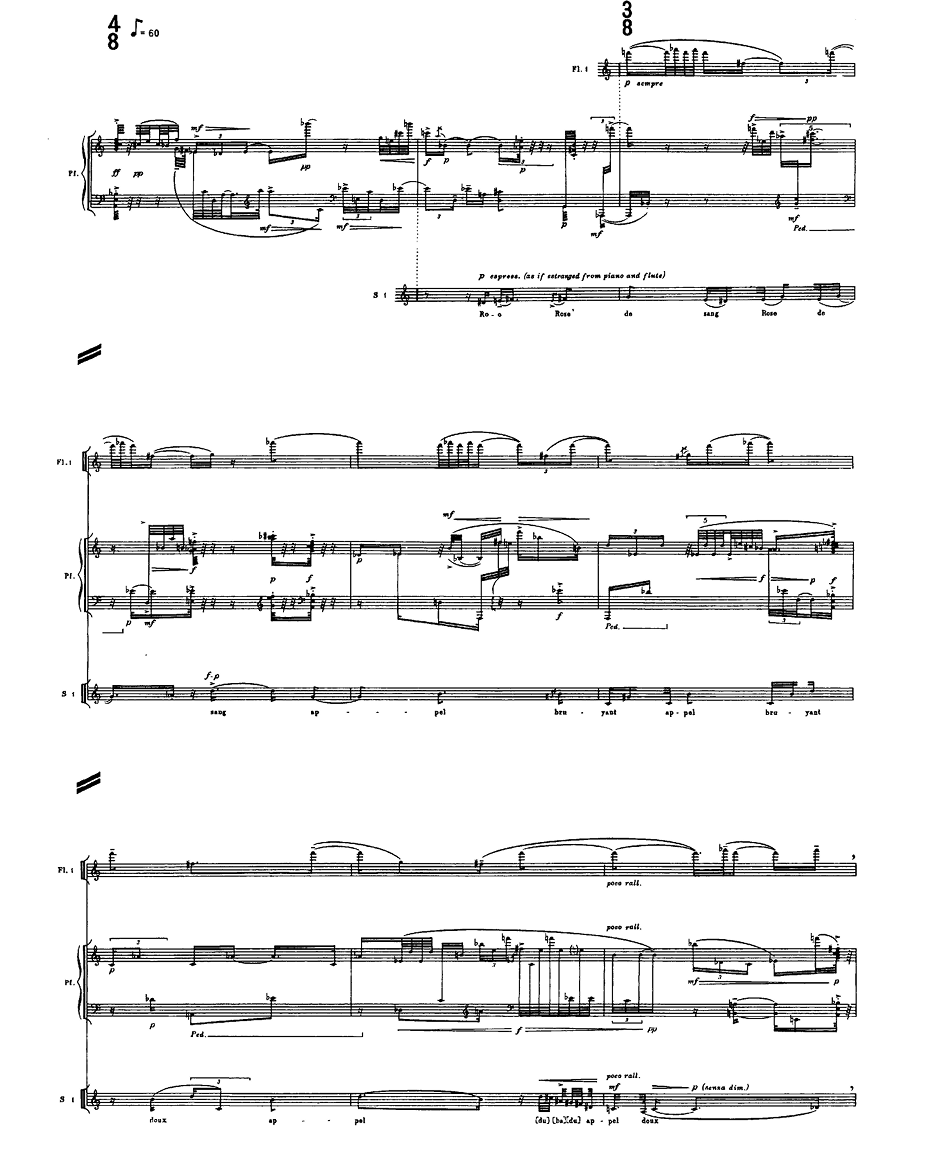

Возможно, в эту тираду вложен и другой, более специальный смысл, угадываемый на основании не слишком заметной, но многозначительной детали: слова об утрате надежды на воскресение, сожаление о конце молодой жизни и призыв «собраться с мыслями» звучат после того, как в музыку скерцо единственный раз, в качестве последнего цитатного материала перед концовкой допускается «троянский конь» сериализма в виде цитат из «Складки за складкой» Булеза, Второй кантаты Веберна и «Групп» Штокхаузена (см. пример 5; обратим внимание на очередной случай ироничной словесной игры: цитата из Булеза — начальный аккорд «Дара», первой части «Складки…» — предваряется словами протагониста «У меня для вас есть подарок»). Позволим себе предположить, что Берио и здесь разрабатывает тему все того же современного «Симфонии» манифеста, отождествляя короткий период увлечения авангардной идеей (представленной упомянутым конгломератом цитат) с кратковременной надеждой на долгожданное и существенное обновление19, признавая крушение этой надежды и выдвигая идею «перезагрузки» идейного багажа, способной привести к неожиданным продуктивным результатам. Таким образом, весь фрагмент допускает истолкование по меньшей мере на двух уровнях: обобщенно-экзистенциалистском и более частном музыкально-эстетическом. Впрочем, скерцо завершается не словами о неожиданном, которое «всегда рядом с нами», а благодарностью дирижеру: «Thank you, Mr. [фамилия]» (в годы, когда сочинялась «Симфония», мало кто мог бы предполагать, что за пультом окажется не Mr., а Ms.).

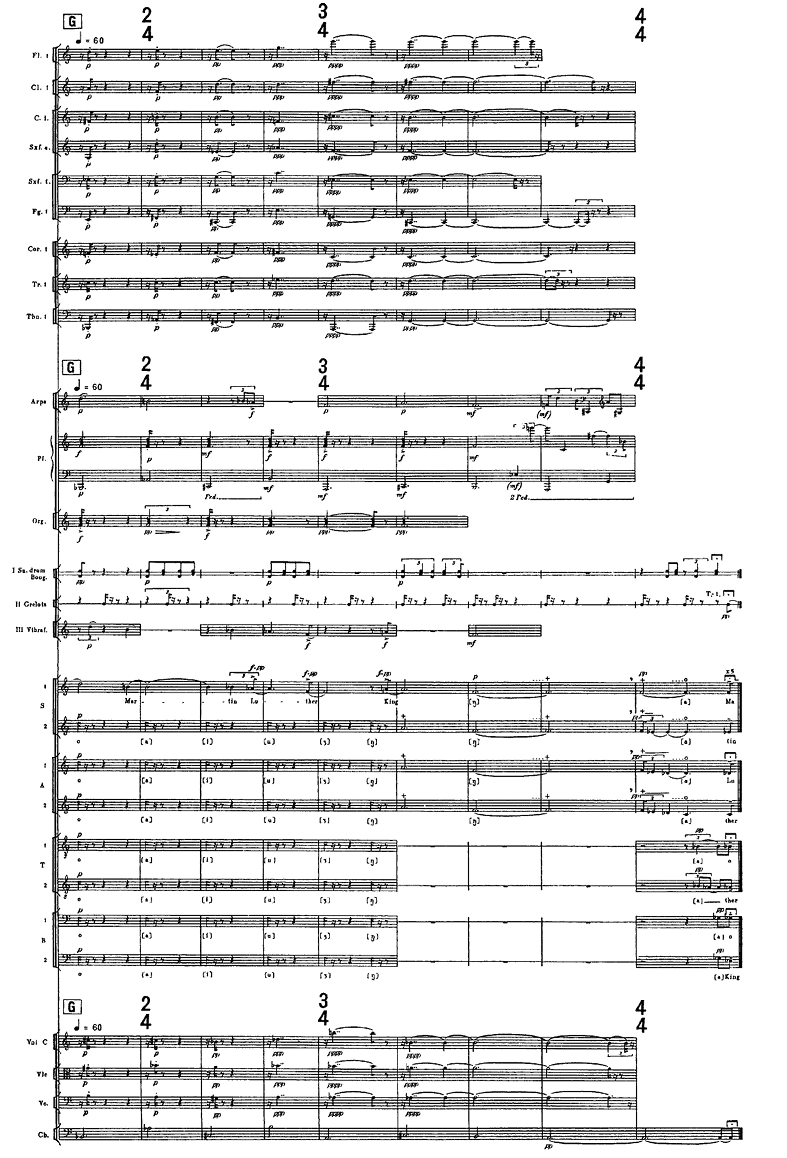

Пример 5. Л. Берио. «Симфония», 3-я часть, такты перед и после литеры EE

Example 5. L. Berio. “Sinfonia,” 3rd movement, bars preceding and following rehearsal letter EE

Возможно, в специальной герменевтике нуждается связь между мировоззренческими позициями Берио и Беккета. В конце «Неназываемого» есть слова, не использованные Берио, но более чем подходящие для того, чтобы служить эпиграфом к скерцо «Симфонии»: «<…> незаполненные слова, но я использую их, они все время возвращаются, все те, что мне показали, все те, что я помню, мне нужны все они, чтобы можно было продолжать, это ложь, было бы достаточно двух десятков, испытанных и надежных, незабываемых, хорошо подобранных и разнообразных, получилась бы отменная палитра, я бы смешал их, я бы варьировал их, получилась бы отменная гамма, все это я бы сделал если бы мог, если бы хотел, если бы смог захотеть, ни к чему хотеть, это так и кончится, душераздирающими криками, нечленораздельным шепотом» [17, 568]. Все это, на мой взгляд, можно перефразировать примерно так: слова, имеющиеся в нашем распоряжении, сами по себе часто привлекательны, но для нас они лишены полноты и определенности смысла, потому что они не наши — они перешли к нам от других; нам не стоит пытаться говорить что-то свое, так как мы способны в лучшем случае комбинировать и варьировать уже сказанное, но и это не более чем иллюзия, ибо в конце нет ничего, кроме «групповой дезинтеграции». Задолго до всех теоретиков великий писатель дал исчерпывающую формулу condition postmoderne20, а композитор-виртуоз изготовил адекватный ей художественный продукт. Если понимать так называемый постмодернизм преимущественно как бриколаж — комбинирование и варьирование в духе беккетовского «неназываемого», — то Берио здесь демонстрирует высшее бриколёрское мастерство, послужившее образцом для многих подражателей. Но в его наследии эта вещь осталась скорее изолированным эпизодом; средства, использованные им в двух других работах с многослойной интеллектуальной подоплекой и обобщенно-абстрактными заглавиями — «Опере» (1970, вторая редакция — 1977) и «Хоре» (1976), — не столь вызывающе эклектичны.

В связи с присутствием Беккета в «Симфонии» Берио есть смысл вспомнить единственный опыт писателя в кино, также задуманный как некая квинтэссенция жанра и названный столь же лаконично: «Фильм». Эта двадцатиминутная черно-белая немая и беззвучная, отчасти стилизованная под раннего Бунюэля лента была снята в 1964 году (сценарий Беккета, режиссер Алан Шнайдер, в роли протагониста Бастер Китон). Сюжет «Фильма» минималистичен и не имеет особого значения; важно, что «Фильм» исследует экзистенциальную ситуацию ви́дения, или, лучше сказать, «смотрения», причем как с точки зрения смотрящего, так и с точки зрения того, на кого смотрят. Персонаж «Фильма», чье лицо почти до самого конца скрыто от зрителя, делает все возможное, чтобы изолировать себя от любых смотрящих на него глаз, включая глаза аквариумной рыбки и висящего на стене портрета, и не видеть ничего такого, что могло бы представлять хоть какой-то интерес и вызвать какие бы то ни было воспоминания или ассоциации. Идея «Фильма» развивает упомянутый мотив «принудительного спектакля» из «Неназываемого», причем ни «неназываемому», ни герою «Фильма», несмотря на все их старания, не дано уйти от самих себя. Первый, подобно Снарку, так и остается по ту сторону любых зрительных представлений, но рассуждает о том, что ищущий свое истинное лицо в конце концов «найдет его, искаженное страданием, с глазами, вылезшими из орбит» [17, 481]; что касается человека из «Фильма», то его собственная искаженная страданием физиономия, с единственным вылезающим из орбит глазом, является ему самому и зрителям в последние секунды, когда смотреть больше не на что.

Эксперимент со слышанием, осуществленный Берио в скерцо из «Симфонии»21, имеет прямо противоположную направленность: открытость всему слышимому, стремление быть услышанным — и в результате растворение и утрата собственного «я». В идеале эксперимент должен был бы подтвердить следующее суждение: «<…> никакой tabula rasa не может быть, особенно в музыке, ибо мы постоянно чувствуем “шум истории” и способны, “отфильтровав” этот шум, лучше понять самих себя» [7, 98]. Но «фильтр» не срабатывает: «шум истории» — эквивалент «принудительного спектакля» в модальности слышимого — заглушает то, что могло бы быть сказано от своего имени, — самопознание не удается. Впрочем, особой драмы в этом нет: когда «фильтр» работает на совесть, как показано в «Фильме», становится страшно; между тем прислушиваться к «шуму истории» и заниматься бриколажем — занятия увлекательные, благодарные и до поры до времени экзистенциально безопасные.

Короткая четвертая часть, как и аналогичная часть Второй симфонии Малера, следует за скерцо attacca; обе начинаются очень тихо (по контрасту с шумной концовкой скерцо) мелодическим ходом des¹–es¹. У Малера первые слова текста — «O Röschen rot» («О, красная розочка»: призыв к Богородице [1, 98], открывающий стихотворение «Первозданный свет» из «Волшебного рога мальчика»); вариант, фигурирующий у Берио, — «Rose de sang» («Кровавая роза») — явно отсылает к образу застреленного героя второй части [28, 74], а также, возможно, Маяковского. Четвертая часть, как и вторая, выдержана в медленном движении и преимущественно в тихой динамике. Ее cantus firmus заключается в постоянном воспроизведении все того же хода (des–es) в разных ритмических и тембровых вариантах; вокруг cantus firmus формируется гетерофонная ткань, в которую постепенно вовлекаются все тоны хроматического звукоряда. Текстовую часть составляют протяжно интонируемые фразы «Rose de sang», «appel bruyant» («шумный призыв») и «appel doux» («нежный призыв»); пение во всех голосах перемежается быстрой невнятной скороговоркой. Все три фразы так или иначе предвосхищены в цитатах из Леви-Строса в первой части, где есть и «кровь», и «нежный [дождь]», и «шумный призыв». Из трактата Леви-Строса (раздел «Фуга пяти чувств», [8, 143–158]) мы узнаем о мифемах «шумных» и «нежных» призывов; последние исходят от природных духов, воздействуя на разные органы чувств и определяя продолжительность жизни людей.

Скромной четвертой частью заканчивалась первая редакция «Симфонии», созданная к 125-летию Нью-Йоркского филармонического оркестра и впервые исполненная в октябре 1968 года под управлением автора; широкий резонанс этой премьере обеспечило, помимо всего прочего, участие французского вокального ансамбля «The Swingle Singers», снискавшего мировую славу благодаря джазовым обработкам классики. «Симфония», конечно же, требовала более адекватного завершения, и год спустя в Донауэшингене она уже была исполнена с добавленной пятой частью; дирижировал Эрнест Бур, вокалистами вновь были «The Swingle Singers». Новый финал, продолжительностью около шести-семи минут, отчасти резюмирует, отчасти же развивает музыкальный и текстовый материал первых четырех частей.

Первый же его такт возвращает к гармонии начала произведения, хотя и в совершенно иной инструментовке и фактуре (см. пример 6, ср. с примером 1), — а заключительный большой минорный септаккорд от c¹ идентичен второму аккорду первой части: симфония, буквально по Леви-Стросу, возвращается почти, но не совсем к тому же, с чего начиналась. Особая связь финала именно с первой частью, помимо общности гармонических структур, проявляется и в том, что его текстовую основу также составляют отрывки из «Сырого и приготовленного», включая фрагменты мифа. Вместе с тем здесь мелькают слова, уже звучавшие ранее, включая унаследованные от четвертой части «Rose de sang», «appel bruyant» и «appel doux». На них построено начальное соло сопрано, согласно авторской ремарке «отчужденного» от сопровождающих инструментов (см. пример 6); этот единственный во всей симфонии островок кантиленного вокального письма перекликается с некоторыми страницами «Молотка без мастера» Булеза. Возможно, противопоставление двух «призывов» здесь также отсылает к Малеру, а именно к «нежному» «Первозданному свету» и к громогласному финалу той же Второй симфонии на слова гимна о Воскресении22. В ткань финала ненавязчиво вплетены основной звукоряд «O King» и несколько цитат, звучавших в скерцо. Итак, финал своеобразно выполняет положенную ему по традиции синтезирующую функцию: будучи в некотором роде репризой первой части, он также может быть уподоблен водному потоку, но теперь в нем плавают разрозненные обломки услышанного в средних частях.

Пример 6. Л. Берио. «Симфония», начало 5-й части

Example 6. L. Berio. “Sinfonia,” 5th movement, beginning

Некоторому снижению пафоса способствует цитирование ученых рассуждений Леви-Строса (впрочем, почти неразличимых в общем шуме) с вольными искажениями оригинала. Но к последнему из этих рассуждений Берио отнесся с должной серьезностью. В тексте Леви-Строса речь идет о том, что термины, которыми оперирует миф, могут менять свои значения на противоположные в зависимости от того, «идет ли речь об отсрочке смерти или об обеспечении воскресения» [8, 158]. Вариант Берио: «темы меняют свой смысл на противоположный в зависимости от того…» — и далее по тексту Леви-Строса. Возможно, Берио апеллирует здесь к известному, часто цитируемому рассуждению ученого о музыке из «Увертюры» к «Сырому и приготовленному»: «Слушание музыкального произведения в силу самой его внутренней организации останавливает утекающее время <…> Слушая музыку, мы получаем доступ к своего рода бессмертию» [8, 24]. В переиначенной цитате угадывается нечто вроде бриколажа идеями отсроченной смерти, которую, если верить Леви-Стросу и мифам, обещают нам музыка и «тихие призывы» дружественных природных стихий, и воскресения, о котором толкуется в непревзойденно шумном «призыве» малеровского финала.

Ближе к концу часть солистов, заглушаемая ономатопеей остальных певцов и гетерофонией стремительных инструментальных пассажей (достигнутый здесь эффект ассоциируется с концовкой «Неназываемого»: «<…> крики стихают, подобно всем крикам, они прекращаются, шепот умолкает, исчезает, голос звучит опять, он возобновляет попытки, быстрее, пока хоть что-то осталось, голоса не осталось, ничего не осталось, кроме клубка шепотов и отдаленных криков, быстрее, попытаться еще, оставшимися словами…», и так далее [17, 576]), начинает излагать миф о бессмертии и смертности, не фигурирующий у Леви-Строса. Изложение доходит до следующих слов: «Творящий дух больше ничего не мог поделать (с тем, что человек стал смертен. — Л. А.), и тогда, чтобы утешить людей, он создал особого духа, чья роль была в том, чтобы принести им, чтобы принести им…», — но на самом интересном месте фраза обрывается, «неназываемое» на мгновение «повисает в чистом воздухе» (вновь вспоминается Витгенштейн: «О чем нельзя говорить, о том должно умолкнуть» [4, 219 (7)]23), после чего в вокальных партиях воцаряется сплошная ономатопея (см. пример 7, ср. с примером 6; обратим внимание на то, что базовой гармонией здесь выступает все тот же септаккорд на c¹, порученный в данном случае органу, а в других партиях разрабатываются мотивы, экспонированные в самом начале финала). Согласно одному из наиболее авторитетных комментаторов «Симфонии», «происхождение этого мифа еще должно быть выяснено» [28, 88]. Позволю себе предположить (в известной мне литературе на этот счет нет никаких указаний), что этот «миф» есть не что иное, как парафраз христианского вероучения, и здесь мы имеем еще одну едва завуалированную отсылку к Малеру, а именно к гимну «Veni Creator Spiritus» («Приди, Дух творящий») из Восьмой симфонии. Упомянутый в латинском тексте гимна Paraclitus — Утешитель — и есть тот «особый дух», который должен был принести людям нечто «неназываемое», чего они до сих пор ждут. Позитивное и «шумное», как у Малера, завершение в 1968 году было бы по меньшей мере неуместно, и последние, несколько раз повторенные слова «Симфонии» соответствуют духу времени: «héros tué» («герой убитый») — еще одна деталь, диалектически возвращающая к первой части (где последними словами, как мы помним, были «tuant tué») и заодно лишний раз напоминающая как о Мартине Лютере Кинге, так и о Маяковском, но самое главное — о подразумеваемом, но так и не названном Герое, возвестившем о грядущем Утешителе (Ин. 15:26 и далее).

Пример 7. Л. Берио. «Симфония», 5-я часть, такты перед и после литеры L

Example 7. L. Berio. “Sinfonia,” 5th movement, bars preceding and following rehearsal letter L

Итак, партитура Берио предстает своеобразной «симфонией» идей, занимавших умы западных интеллектуалов в эпоху, когда начался подъем мультикультурализма (Леви-Строс и Кинг, каждый по-своему, внесли неоценимый вклад в этот процесс), культ новизны постепенно сдавал свои позиции под натиском эстетического плюрализма (Малер был его предтечей, искусство «The Swingle Singers» — ярким современным воплощением), высокое искусство так или иначе вращалось вокруг тем экзистенциального одиночества и отчаяния, разлада с самим собой, потерянности во враждебном мире (Беккет), тогда как научная мысль, даже в гуманитарных областях, стремилась к строгой структурированности (вновь Леви-Строс), а в политической ориентации возобладал левый либерализм, не без симпатий к коммунизму. Вместе с тем в «Симфонии» обнаруживаются и более глубинные универсальные смыслы. Синергия музыкального и словесного потоков поставлена в ней на службу демонстративно-обостренному выражению дилемм, имеющих фундаментальное значение для серьезного, ответственного художника и со временем принимающих все более и более драматические формы: между «сырой» массой музыкальных и речевых единиц и «приготовленным» художественным изделием, между бриколажем и оригинальным творчеством, между «игрой в бисер» и социальной вовлеченностью, между индивидуальным самовыражением и опорой на архетипы, между почтением к предшественникам и преодолением традиции, между точным расчетом и стихийным полетом фантазии, между светским самосознанием и инстинктивной религиозностью, между стремлением поддерживать собственную идентичность и необходимостью меняться, между тем, о чем следует говорить, и тем, о чем должно умолкнуть, между артистичной демонстрацией своих умений и ощущением, что это всего лишь мало кому нужная суета сует, не обещающая ни бессмертия, ни героической «гибели всерьез».

Список источников

- Барсова И. Симфонии Густава Малера. Издание дополненное, уточненное, исправленное. СПб. : Издательство имени Н. И. Новикова, 2012. 582 с.

- Беккет С. Трилогия: Моллой. Мэлон умирает. Безымянный / пер. В. Молота. СПб. : Издательство Чернышева, 1994. 464 с.

- Берио Л. Постижение музыки — это работа души // Советская музыка. 1989. № 1. С. 126–129.

- Витгенштейн Л. Tractatus logico-philosophicus / пер. с немецкого и параллельные комментарии В. Руднева // Л. Витгенштейн. Избранные работы. М. : Территория будущего, 2005. С. 14–221.

- Гессе Г. Игра в бисер // Г. Гессе. Избранные произведения / пер. С. Апта. М. : Рипол Классик, 2002. С. 223–736.

- Данузер Г. Малер сегодня — в поле напряжения между модернизмом и постмодернизмом // Музыкальная академия. 1994. № 1. С. 140–151.

- Кириллина Л. Лючано Берио // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып. 2. М. : Музыка, 1995. С. 74–109.

- Леви-Строс К. Мифологики. Том 1. Сырое и приготовленное. М.—СПб. : Университетская книга, 1999. 399 с.

- Леви-Строс К. Мифологики. Том 2. От меда к пеплу. М.—СПб. : Университетская книга, 1999. 461 с.

- Леви-Строс К. Структурная антропология / пер. Вяч. Вс. Иванова. М. : Эксмо-Пресс, 2001. 512 с.

- Никулина А. Музыкальный и вербальный cantus firmus в пятой части «Симфонии» Лучано Берио // Музыкальная академия. 2019. № 1. С. 88–102.

- Хрущёва Н. «Симфония» Берио как открытое произведение // Opera musicologica. 2009. № 1 [1]. С. 119–132.

- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб. : Symposium, 2006. 544 с.

- Эко У. «Группа-63», сорок лет спустя // У. Эко. Сотвори себе врага. И другие тексты по случаю / пер. Я. Арьковой. М. : АСТ: Corpus, 2014. С. 139–175.

- Adorno Th. W. Mahler: Eine musikalische Physiognomik. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1960. 224 S.

- Adorno Th. W. Mahler. A Musical Physiognomy. Chicago and London : The University of Chicago Press, 1992. X, 178 p.

- Beckett S. Three Novels: Molloy, Malone Dies, and The Unnamable. New York : Grove Press, 1959. 577 p.

- Berio L. The Composer on His Work: Meditation on a Twelve-Tone Horse // The Christian Science Monitor. July 15. 1968. P. 8.

- Berio L. Remembering the Future. Cambridge (Mass.) and London : Harvard University Press, 2006. 141 p.

- Deliège C. Cinquante ans de Modernité musicale : de Darmstadt à IRCAM. Contribution historiographique à une musicologie critique. Sprimont (Belgique) : Mardaga, 2003. 1024 p.

- Eco U. La struttura assente. Introduzione alla ricerca semiologica. Milano : Bompiani, 1968. 431 p.

- Flinn J. W. Reconstructive Postmodernism, Quotation, and Musical Analysis: A Methodology with Reference to the Third Movement of Luciano Berio’s Sinfonia. Ph. D. University of Cincinnati, 2011. XII, 279 p.

- Heap M. Keep Going: Narrative Continuity in Luciano Berio’s Sinfonia and Dillinger: An American Oratorio. Ph. D. University of Pittsburgh, 2012. XI, 294 p.

- Humięcka-Jakubowska J. Intuicja czy scyjentyzm: Stockhausen — Ligeti — Nono — Berio — Xenakis — Grisey. Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013. 750 s.

- Metzer D. Quotation and Cultural Meaning in Twentieth-Century Music. Cambridge etc. : Cambridge University Press, 2003. 240 p.

- Nattiez J.-J. Rencontre avec Lévi-Strauss: le plaisir et la structure // Musique en jeu. No. 12 (1973). P. 3–9.

- Osmond-Smith D. From Myth to Music: Lévi-Strauss’s Mythologiques and Berio’s Sinfonia // The Musical Quarterly. Vol. 67. No. 2 (April 1981). P. 230–260.

- Osmond-Smith D. Playing on Words. A Guide to Luciano Berio’s Sinfonia. London and New York : Routledge, 2016. VII, 95 p.

- Stoïanova I. Geste, texte, musique. Paris : Union générale d’éditions, 1978. 282 p.

Комментировать