О религиозном символизме в прелюдии Дебюсси «Затонувший собор»

О религиозном символизме в прелюдии Дебюсси «Затонувший собор»

Символизм есть отношение субъекта к значению,

импрессионизм — отношение субъекта к технике.

Стивен Уолш

Колокола Благовещения скорбят о смерти.

Грегуар Леруа

«Музыка — математика таинственная, и элементы ее входят в состав Бесконечности» [5, 140]1. Французский музыкальный философ Владимир Янкелевич, как бы отталкиваясь от этой мысли, а также от другого замечания Клода Дебюсси2, создает в своей книге «Музыка и Невыразимое» [12] главу «Музыка и молчание», пафос которой заключается в представлении эсхатологической модели рождения музыки из молчания и возвращения обратно, музыки, являющей собой озвученное молчание вечности в бесконечном пространстве. Стефан Яроциньский, использовавший идеи Янкелевича в своей работе, добавил к этой пространственной перспективе еще и время: по его мнению, музыка Дебюсси представляет собой «собор, полный символов, движущийся сквозь время» [13, 60]. Цель данной статьи — попытаться осмыслить символику наиболее мистической картины в этом «соборе».

Все, кто писал о прелюдиях Дебюсси за последние сто с лишним лет, останавливались на пороге интерпретации смысла загадочного «Затонувшего собора». Чтобы избежать упреков в вульгаризации образного содержания, основанных на том, что музыка не имеет смысла в прямом семантическом значении этого слова, в отличие от мысли, выраженной на доступном языке (не говоря уже о том, что с точки зрения символизма «мысль изреченная есть ложь»), следует задать вопрос, определяющий направление анализа: в чем заключается «смысл» смысла не только в музыке, но и в любом искусстве? (Но следует подчеркнуть здесь, что по отношению к музыке мы имеем в виду производимые ею эмоциональные впечатления или образно-иллюстративные ассоциации индивидуального слушателя.) Если мы примем за аксиому утверждение, что искусство всегда символично, то носителем этого смыслa должен являться символ, содержащий в себе основную идею произведения. Иначе говоря, смысл любой музыки должен раскрываться в отражениях чувственно-эмоциональных состояний человека, выраженных в определенных и узнаваемых жанровых знаках. Проблема, однако, в том, что часто этот символ запрятан глубже, чем Кащеева игла в яйце.

Существует множество достаточно запутанных определений символа, особенно с тех пор, как семиотика начала отличать символ от знака (при этом второе почти всегда является составной частью первого). Поскольку большинство этих определений имеет чисто теоретический характер, есть смысл предложить здесь относительно простое «технологическое» определение, направленное на понимание именно того, что происходит в «Затонувшем соборе». Символ в искусстве — это значение, которое автор произведения придает объекту иносказательно, избегая прямолинейности, и которое должно быть воспринято (зрителем, читателем, слушателем) с достаточной степенью приближенности через ряд ассоциаций. Начиная с Иоганна Вольфганга Гёте, в понимании которого символ «невыразим ни на каком языке», и кончая Константином Бальмонтом, сравнившим символ с отражением свечи, исчезающим в бесконечности противоположных зеркал, поэты оставили много как пространно-философских, так и метко афористичных описаний сути символа. Сущность же символизма как нового поэтического направления лучше всего выразил в своем «Манифесте символизма», опубликованном в 1886 году, Жан Мореас, которому и принадлежит термин: «В этом искусстве изображение природы, действия людей, любой конкретный феномен не будут представлены сами по себе; все они будут воспринимаемой видимостью для репрезентации их эзотерических соотношений с примордиальными идеями» [15, 53]. Творческие «инструкции» для воплощения подобных изображений с готовностью предоставляет Стефан Малларме — ведущий авторитет французских символистов, на «вторниках» которого Дебюсси провел бесчисленное количество вечеров, что оказало большое влияние на процесс формирования его эстетических и композиционных принципов. «Назвать предмет — значит нa три четверти ослабить наслаждение от поэмы, которое предполагалось развивать постепенно. Но вот внушить его — это идеал. В наилучшем использовании этой мистерии проявляется функция символа: вызвать предмет постепенно и обнаружить в нем состояние духа» [13, 32]. Позже Томас Элиот, поэт другого времени, как бы схватив эту мысль на излете, раскрывает ее, условно говоря, производственное содержание, вводя термин «объективный коррелят»: «Единственным путем выражения чувства в художественной форме является поиск объективного соотносительного понятия — какой-то группы объектов, последовательности событий, которые создадут формулу для этого чувства с тем результатом, что когда представлены внешние факты, вызвавшие эмоцию, с которой эти чувства связаны, тогда эмоция немедленно возникает» [13, 24].

Подобное чисто лабораторное описание творческого процесса ведет нас прямым путем к раскрытию символизма «Затонувшего cобора», где однозначным объективным коррелятом является звук церковного колокола, возвещающий время ежедневной молитвы (мы вернемся к этому далее).

Перед тем как обратиться к анализу прелюдии, необходимо обозначить наше отношение к исторической несправедливости, закрепившей за композитором, который совершил новаторский прорыв в ХХ век, совершенно неподобающее стилистическое определение. Тем более что связано оно с быстротечным, не имевшим под собой никаких эстетических идей, художественным направлением, которое растворилось в короткий срок среди других ветвей модернистского искусства. Сам Дебюсси протестовал, к сожалению, безуспешно, против соотнесения своей музыки с тем, что, по его выражению, «имбецилы называют импрессионизмом» [9, 188].

Представление о существовании такого стилистического явления, как музыкальный импрессионизм, является главной ошибкой музыковедения ХХ века. Обобщения подобного рода могут быть сделаны только на основе анализа средств, принадлежащих именно данному виду искусства, а не привнесенных ассоциативно-метафорическими сравнениями из другого3. Бессмысленно указывать на воображаемую общность композиционно-технических приемов искусств, основанных на принципиально разных физических — визуальных и акустических — феноменах. Но именно в феноменологическом плане, то есть при рассмотрении того, в чем заключается сущность процесса, обнаруживается реальная общность музыки Дебюсси с живописью импрессионистов. Единственным оправданием сопоставления музыки и живописи служит знаменательное явление в истории обоих искусств, достигавших своих вершин обособленно друг от друга в разные исторические периоды, но пришедших к исчерпанию привычных средств развития одновременно к концу XIX века. Именно тогда перспектива в живописи утратила свое формообразующее значение, уступив эту роль цвету, что привело в конце концов к абстракции, а гармония в музыке отдалась на откуп сонорности. Другими словами, общность Дебюсси с импрессионистами выявляется только по линии сравнения сходной роли основных средств ремесла разных искусств: звук в музыке, как и цвет в живописи становятся доминирующими средствaми формообразования.

Что же касается сопоставления выразительных возможностей музыки и живописи, то лучше Дебюсси об этом не скажешь: «Кое-что музыка может делать лучше, чем живопись: отводить центральное место вариациям цвета и света внутри одной картины». Цитируя эту мысль из письма к Раулю Бардаку (от 25 февраля 1906 года), Эдвард Локспайзер высказывает единственное соображение, способное оправдать появление имени Клода Моне в близком соседстве с музыкой Дебюсси: «Игра света в живописи может быть продемонстрирована только в статичной манере — отсюда серии картин Моне, воспроизводящих разную интенсивность света; в музыке же, протяженном, текучем искусстве, все эффекты света могут быть соединены» [14, 16]. От себя добавим, что для Дебюсси справедливо и обратное: в любом месте его музыкальной мысли обнаруживается одномоментное соединение мелодии и гармонии.

Яроциньский, доказательно отрицая принадлежность Дебюсси к импрессионизму, в то же время не решается назвать его символистом, предлагая оставить это определение поэтам. С ним следует согласиться, хотя и не только по данной причине. Во-первых, именно потому, что cимволизм Дебюсси имеет поэтическое происхождение, то есть в большинстве случаев происходит от текста, — в символистских кругах его считали своим музыкальным представителем. Во-вторых, для определения Дебюсси как музыкального символиста у нас не хватает базовых данных. Теория музыкального символизма не существует даже и в зародыше, поэтому там, где допустимо указать на чисто музыкальную символизацию, как, например, в рассматриваемой прелюдии, нет возможности использовать соответствующий ситуации аппарат анализа для получения широкомасштабных выводов при сравнении сходных моментов в несходных стилях. Кроме того, «мы еще знаем слишком мало о психологии музыкальной выразительности, чтобы пытаться найти определение символов в музыке» [14, 2]. Если уж нужен какой-то ярлык, то давайте свяжем Дебюсси с art nouveau.

Символика в музыке (оставляя в стороне так называемые символы, которые изучаются в курсе элементарной теории музыки) может быть выявлена через общие принципы или индивидуальный стиль, а также в комбинации того и другого. Общие принципы, как, например, интонационный комплекс Моцарта (см. об этом [3]) или легко узнаваемые испанские ритмоинтонационные обороты возникают в ходе развития традиции, в то время как образно-эмоциональное восприятие интонирования в творчестве отдельного композитора создает узнаваемые знаковые элементы, указывающие на проявление его индивидуального стиля (доминантовый септаккорд вместо трезвучия у Карла Марии фон Вебера, секста Иоганнеса Брамса, субдоминанта после доминанты у Доменико Скарлатти и так далее). Одна из главных черт мелодического стиля Эдварда Грига — движение от тоники к доминанте через вводный тон — обнаруживает симбиоз обеих этих тенденций: индивидуальный стиль сформирован на основе норвежской народной песни. Музыкальная символика предполагает отсутствие в музыкальном тексте любой знаковой коннотации4 и корреляции при помощи ассоциаций или аллюзий с определенным образно-поэтическим содержанием. Такой символической, чисто музыкальной идеей, например, обладает разрешение доминантового септаккорда в тонику, имеющее неопровержимое функционально-гармоническое значение иерархического соподчинения, расчленения, завершения, эмоционального катарсиса, наконец, выработанное в тональном мышлении с конца XVI века. Дебюсси неоднократно сокрушался по поводу затертости подобных оборотов, как, например, в письме Шоссону: «<…> звучность аккордов удешевлена в массовой музыке <...> и они утратили свою символическую сущность» [9, 52]. И тут же, не переводя дыхания, он продолжает: «Музыка действительно должна быть непроницаемо закрытой наукой, бережно хранимой в текстах, настолько трудно поддающихся расшифровке, что это должно воспрепятствовать людской толпе пользоваться ею мимоходом, как носовым платком. Я пошел бы дальше, и вместо распространения музыки среди населения предлагаю создание Общества Музыкального Эзотеризма» [9, 52]. Подобное отношение Дебюсси к музыке как к элитарному искусству отражает его отношение к обществу в целом. В другом месте он декларирует, что свобода, равенство и братство — главный лозунг Французской революции — хороши только для извозчиков [9, 56]. Симптоматично поэтому, что он пытался эмансипировать сонорность доминантового септаккорда, лишая его функционального значения путем включения в параллельное мелодическое движение — однонаправленное «одноголосие», расчлененное на множество голосов. Так же он поступал с параллельными трезвучиями, игнорируя классическое голосоведение, против которого восставал уже в консерваторском классе гармонии. (Кстати, превращение вертикали в многоголосную горизонталь является одним из главных композиционных приемов Дебюсси, предвосхищающих серийную технику ХХ века.) Символично, что мы найдем редчайший у Дебюсси случай разрешения доминантового септаккорда в тонику именно там, где композитору понадобилась его гармоническая функция, связанная с утверждением главенствующего авторитета и подчеркнутая ямбической квартой вокальной партии в момент разрешения, — когда Голо сообщает Мелизанде, что он внук короля5. И симптоматично вместе с тем, что музыкальный символ предшествует поэтическому тексту — слово «Roi» появляется в партитуре только после разрешения в тонику6.

Последнее, на чем следует остановиться, прежде чем мы посмотрим в ноты, это отношение Дебюсси к христианской религии, тем более что и «Затонувший собор», и «Мистерия Святого Себастьяна» создавались в то время, как напоминает Яроциньский, когда французский позитивизм и довольно распространенный в обществе атеизм начали отступать. Всем, кто писал о Дебюсси, известно его высказывание о том, что он «сделал себе религию из мистической природы», общение с которой было для него тем, чем для обычных людей являлась молитва. Но из того, что он никогда не высказывался о своем отношении к Создателю этой природы, вовсе не следует, что христианство как таковое было ему чуждо. Во всяком случае, он родился и жил в католическом обществе, хотя и был воспитан в семье, не слишком заботившейся о соблюдении обрядов. В его письмах и интервью разбросано немало указаний на то, что тут не все так просто. Одно только случайно брошенное замечание, что после Палестрины никто уже не писал настоящей религиозной музыки, свидетельствует о том, что в духовном плане он чувствовал — что есть богово, а что кесарево. Его всегда интересовала христианская идея жертвенности. На вопрос, почему он согласился на предложение Габриэле д’Аннунцио написать музыку к его мистерии о Святом Себастьяне, Дебюсси ответил, что его привлекла возможность соединить культ Христа с культом Адониса7. Отвечая на вопрос интервьюера, как он «смог стать мистиком с благочестивым сердцем» после «Фавна» и «Пеллеаса», Дебюсси не без некоторого раздражения прочел ему целую лекцию, из которой приведем здесь наиболее симптоматичные высказывания: «Неужели вы думаете, что среди моих произведений нет прецедентов, так сказать, религиозного характера? <...> Разве трудно представить себе, что тот, кто видит вокруг столько таинственного, может соблазниться религиозным сюжетом? <...> Я писал музыку так, как если бы она была мне заказана для церкви <...> и когда в последнем действии святой возносится в рай, мне кажется, что я передал все прочувствованное и пережитое мною при мысли об этом вознесении <...> Мы утратили верующую душу прежних времен. Ортодоксальна ли вера, выраженная моей музыкой? Это мне неизвестно. Во всяком случае, эта вера моя, собственная моя вера, поющая во всей своей искренности» [5, 194–195]8.

Личное отношение композитора к Христу высказано только однажды, но весьма недвусмысленно, когда Дебюсси в своей обычной саркастической манере сокрушается о неподобающем изображении Христа в римских церквях, где он «выглядит как какой-то забытый скелет, печально удивляющийся тому, что он там делает» [9, 14]. По нашему мнению, чтобы сокрушаться, глядя на неподобающее, с его точки зрения, изображение Христа — да и наличие подобной точки зрения уже о чем-то говорит — Дебюсси нужно было бы все-таки ощущать себя в определенной мере христианином, принимая сына Бога близко к сердцу. Неоднократные, весьма поэтичные и настойчивые высказывания о собственном пантеизме должны были служить не столько отрицанием обычной религии, сколько защитой своей музыкальной эстетики. С другой стороны, нашей задачей является не опровержение установившегося мнения о том, что Дебюсси не был религиозен в обычном смысле этого слова, а доказательство очевидности того, что религия занимала определенное место в ряду его очень разнообразных культурных и эзотерических интересов. И поскольку в образе собора, как будет видно далее, Дебюсси символизирует Христа, мы считаем рассматриваемую здесь прелюдию религиозным произведением.

Дебюсси сказал о Вебере, что тот «решил использовать легенду, предчувствуя, как много в ней для музыки естественного действия» [5, 71]. И вот семь лет спустя после этих слов Дебюсси сочинил «Затонувший собор», в основе замысла которого лежит бретонская легенда о мифическом городе Из, ушедшем на дно моря, и рассказы селян той округи о звуках колоколов, доносившихся из морских глубин. Очевидная, хотя и отдаленная параллель с Китежем подтолкнула автора статьи к мысли, что идея Дебюсси могла возникнуть на пересечении двух легенд, на схожесть которых указывали также независимо друг от друга Игорь Бэлза в России [4, 8] и Владимир Янкелевич во Франции [11, 290]. Однако насколько мы уверены в том, что прелюдия проникнута религиозной символикой, настолько же реальная связь еe замысла с Китежем представляется нам сомнительной гипотезой, хотя и сказано, что «самые лучшие гипотезы — те, что наименее вероятны» [8, 478]. Во всяком случае, Дебюсси всегда сохранял интерес к музыке Римского-Корсакова; партитура оперы была издана в Париже за два года до сочинения прелюдии, и, хотя никаких сведений об этом не сохранилось, можно предположить с большой степенью вероятности, что он знал ее либретто.

Не исключен еще один источник замысла прелюдии — картина Жан-Франсуа Милле «L’Angélus», которую Музей д’Орсэ выставил впервые в октябре 1909 года — как раз в то время, когда Дебюсси сочинял первую тетрадь прелюдий. Там изображены двое крестьян в поле, которые оставили работу и молятся под отдаленные звуки колокола, доносящиеся из церкви на горизонте. (Эту гипотезу легко проверить тому, кто сможет заглянуть в парижские газеты того октября, чтобы узнать, кто был на вернисаже.)

«Затонувший собор» является уникальным сочинением не только для фортепианной музыки в целом, но и в определенной степени для самого Дебюсси. Композитор неоднократно заявлял, что он предпочитает состояния действию и избегает программности. С другой стороны, в отношении восприятия его музыкa, как выразился сам Дебюсси, «не имеет другой цели, кроме как раствориться в сознании предрасположенных (к ней. — М. Б.) людей, и предназначена стать идентифицированной с определенными сценами или объектами» [14, 123]. (Пройдет еще четверть века, прежде чем он сочинит 12 этюдов — никем не превзойденную пианистическую вершину едва еще начавшегося столетия — и сообщит Стравинскому, что они являются «образцами чистой музыки» [9, 309].) Многие его прелюдии отражают именно состояния, в то время как «Собор» представляет собой программный образец, точнее, тщательно запрограммированный фантастический сценарий непрерывного «кинематографического» действия в пяти tableaux vivant (живых картинах).

Посмотрим теперь, какие же картины возникли в сознании «предрасположенного» автора статьи при соотнесении названия прелюдии с еe музыкальнo-сценическим содержанием9.

Первая картина — 15 тактов [13 (6 + 7) + 2]. Tуманным утром мы стоим на берегу пустынного моря, слушая равномерный плеск прибывающих волн, который превращается в отчетливый звук колокола, раздающийся из-под воды.

Вторая картина — 12 тактов (6 + 6). Туман рассеивается, колокольный звон усиливается, шпиль и крыши нефов вырастают из глубины, слышны звуки ниспадающих потоков воды, и, наконец, весь собор вырастает перед нами.

Третья картина — 19 тактов (13 + 6 + 1). Открываются двери, мощный хорал органа сопровождает службу; затем все стихает, и двери закрываются.

Четвертая картина — 25 тактов (8 + 8 + 5 + 4). Kрестный ход вокруг собора c унисонным пением средневекового канта. Через ряд имитаций мелодия рвется вверх к грандиозной кульминации и, достигнув экстатической вершины, внезапно проваливается в контроктаву, где — после замаскированной глубоким регистровым контрастом энгармонической модуляции в основную тональность через доминантовый септаккорд — воображаемый собор исчезает, возвращаясь на дно.

Пятая картина — 18 тактов (12 + 6). Из глубины моря доносится затихающий орган, повторяя хорал, оставляющий нас на пустом берегу с воспоминанием о прекрасном сне.

Итого: 15 + 12 + 19 + 25 + 18 = 89 тактов.

Запомним цифры меньших разделов: пять раз по 6 тактов, два по 12 тактов и два по 13 тактов.

Сюжет требовал симметричности структуры с кульминацией в центре, и Дебюсси воспользовался пятичастной формой знакомой ему пьесы Александра Бородина «В монастыре», откуда он также заимствовал главные элементы музыкальной идеи: колокольный звон; звуковую религиозную символику, скрытую в аккордовой фактуре (где прослеживается тема Реквиема Моцарта); одноголосный кант монахов, перерастающий в мощную кульминацию в той же тональности до-диез минор; параллельные аккордовые блоки; вариационный принцип мотивного развития и так далее. Все это отнюдь не указывает на то, что «Собор» не является самостоятельным произведением. Это скорее говорит о том, что тезаурус Дебюсси, обладавшего феноменальным слухом и памятью, был настолько заполнен импонировавшими ему музыкальными идеями кучкистов, что в определенных случаях они являлись нитью Ариадны, указывавшей ему путь в лабиринте его собственных идей. (Возможно, здесь, на пересечении традиций разных культур, образуется нечто, что можно обозначить как проявление настоящей музыкальной символики.)

Формальная структура прелюдии неоднозначна. Пять действий в развертывании сюжета10, разграниченные сменами тональностей (до мажор → си мажор → до мажор → до-диез минор → до мажор), соответствуют форме, воспринимаемой слухом. Помимо этого, здесь существуют не столь очевидные метафизические идеи расчленения структуры. «Чем дальше, тем больше, — пишет Дебюсси своему издателю, — я чувствую, что музыка, по самой своей сущности, не является тем, что способно свободно протекать внутри строгих традиционных форм. Она состоит из тембров и ритмизованного времени» [9, 184]. Для ритмизации времени в новых формах Дебюсси обращается к умозрительным комбинациям, основанным на числовых формулах и их модификациях в различных пропорциях. Главной из них является ряд Фибоначчи, в котором содержится формулa золотого сечения — пространственное или временнóе целое разделяется на две неравные части в определенной точке таким образом, что его отношение к своей большeй части равно отношению большей части к меньшей. Точка эта и называется золотым сечением; обычно в этом месте находится что-то принципиально важное для организации композиции музыкального произведения, картины или архитектурного сооружения. Рой Ховат в своей книге о пропорциях Дебюсси много раз возвращается к вопросу — являются ли они интуитивными или рассчитанными заранее. Не найдя ответа, он отмечает, что это, в принципе, не имеет значения, и заканчивает книгу утверждением, что «хорошие музыкальные пропорции не могут быть определены теоретически, но должны соответствовать музыкальному содержанию благодаря наиболее критической интуиции» [8, 181]. Автор этой статьи, посчитав знаки в первом варианте своего текстa, обнаружил незапланированный результат, являющийся доказательством примата интуиции в организации творческого процесса, — нижеследующая цитата о законе золотого сечения оказалась в точке золотого сечения всей статьи!

Pяд Фибоначчи образуется из сложения первых двух простых чисел и прибавления к полученной сумме предыдущего числа, это можно продолжать до бесконечности:

1 + 2 = 3 + 2 = 5 8 13 21 34 55 89

Разделив меньшее на большее в любой триаде этих чисел, получим тот же результат: 21 : 34 = 34 : 55 = 0,62 (округленно) — математическое выражение золотого сечения. Несмотря на 89 тактов общей протяженности прелюдии, наличие точки золотого сечения, открывающей в 55-м такте зону кульминации (редчайшим у Дебюсси приемом полифонической имитации темы), а также двух 13-тактных построений в первой и третьей картинах, структуры Фибоначчи не используются здесь так последовательно, как в «Море», например, на что указывает Ховат. Зато все картины после появления собора объединяет дополнительная симметричная структура, на которую указала Ирина Сусидко, подчеркивая, что точка золотого сечения прелюдии находится в ее центре и «является своеобразной осью, скрепляющей процесс развертывания музыкальной фабулы и архитектонически обособленную конструкцию. Именно в ней в данном случае заключен тот скрытый закон, который соединяет в одно целое пространство и время» [7, 120].

Помимо этого, мы найдем в данной прелюдии религиозную и пифагорейскую числовую символику. Дебюсси также использует здесь геометрическую прогрессию, в которой бинарная основа заменена тернарной: 3, 6, 12, 24. Это создает многоуровневую символизацию — от Пифагорa, у которого 3 является числом завершенности, к Троице; 6 есть символ человека (созданного на шестой день), a также его слабостей и в то же время совершенное число музыкальной символики как сумма первых трех простых чисел (1 + 2 + 3), соотношение между которыми образует совершенные консонансы: 1 : 2 = октава, 2 : 3 = квинта11. 12 представляет библейские основы: число апостолов в Новом Завете и колен Израилевых в Старом.

Пифагорейский уровень структурного расчленения внутри прелюдии еще более эзотеричен. Забыв однажды повторить один такт в уже отправленном автографе, Дебюсси пишет издателю, что без этого такта не получится «божественного числа Платона» [9, 137]. Дело в том, что в диалоге «Республика» содержатся рассуждения Платона о пропорциях, основанных на формуле теоремы Пифагора о равнобедренных треугольниках. Но этого числа не существует — существуют только тысячелетние попытки вывести его из текста. У Дебюсси, судя по всему, было весьма отдаленное представление об этих расчетах. Поскольку упомянутый такт является 123-м (что установил Рой Ховат, см. [10]) в 125-тактовом построении, становится ясно, что он имел в виду кубы «пифагоровой тройки» (3 в квадрате + 4 в квадрате = 5 в квадрате), опять же, как и в геометрической прогрессии, заменив квадраты на кубы (27-тактовыe структуры довольно часты у Дебюсси). Геометрическая прогрессия, религиозная и платонистская математичeская символика cвободно пересекаются в музыкальном пространстве, образуя многоплановый ритмический контрапункт. Для того чтобы это услышать в объеме целого, нужно быть Дебюсси.

Структурный символизм, описанный здесь, интересен и сам по себе, но важно отметить, что в этом произведении он вторичен. Главная символическая идея сочинения находится в центре первой картины и выражена чисто музыкальными, звуковысотными средствами, указывающими на основную католическую молитву Angelus (Благовещение), которая должна читаться три раза в день: в 6 утра, в полдень и в 6 вечера. В содержание этой молитвы входит не только явление Архангела Гавриила Марии, но и конспектно сжатая история Христа от рождения до Голгофы так, как она отражена в Евангелиях и католической мессе. Для того чтобы верующие никогда не пропускали время молитвы, Ватикан издал указ о создании специального Angelus-колокола, отзванивающего несколько раз с небольшими перерывами девять ударов — три группы по три, предваряемые короткой прелюдией карильонов. Важнейшей предпосылкой нашего анализа является тот факт, что, будучи настроенными по всему миру на разные ноты, именно во Франции все подобные колокола настроены на ми второй октавы. Этот звук и становится для нас тем «объективным коррелятом», который упоминался ранее.

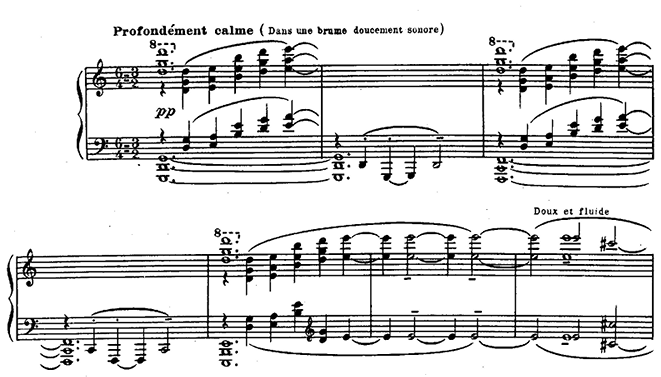

В начальных двух тактах прелюдии (см. пример 1) отражается общий принцип интонационной символизации всего сочинения, как во временнóм, так и в пространственном отношении.

Пример 1. К. Дебюсси. «Затонувший собор»

Example 1. C. Debussy. “La cathédrale engloutie”

Выражено это в гемиольном составном размере (с совершенно необычным знаком равенства, к чему мы еще вернемся), указывающем на присутствие «макро» в «микро» и выявляющем не столько количество долей в тактах, сколько временну́ю организацию всей структуры, а также в использовании гемиолы во втором такте — в полном объеме ее возможностей в соотношении с первым: акустическом (чистая квинта), временнóм (смена внутритактового деления с двух на три) и пространственном (одновременное совмещение того и другого в разных голосах). Молчание верхнего регистра, сохраняющее в сознании слушателя эхо двухдольности предыдущего такта, сочетается с трехдольностью басовой линии, подчеркнутой синкопой, нотация которой необычно амбивалентна12. Затем следует амплификация этой квинты в направлении тонального плана всей картины от соль мажора к до мажору. Вся мелодическая линия прелюдии (за очень небольшим исключением) выращена из гармонии первого такта, представляющей собой пентаккорд13, выстроенный в одновременности по квартам и квинтам, а в звуковысотном движении снизу вверх составленный из трех сцепленных трихордов14: соль–ля–ре, ля–си–ми, си–ре–ми. Это резко отличает Дебюсси от других западноевропейских композиторов, использовавших пентатонику как вариант мажоро-минорной гаммы; он услышал это примерно в одно и то же время у кучкистов и в яванском гамелане и воспринял как один из главных способов противостояния выхолощенным, как ему представлялось, академическим традициям. Все последующее развитие строится либо на повторении трихордов (12 раз четвертями и 6 раз половинными во второй картине)15, либо на сцеплении их в единую мелодическую линию, как в третьей и четвертой картинах. И вместе с тем построение второй картины из 18 повторенных коротких мотивов очень напоминаeт talea французского изоритмического мотета XIV века, что позволяет предположить, что известный интерес Дебюсси к Палестринe простирался и дальше — к ars nova.

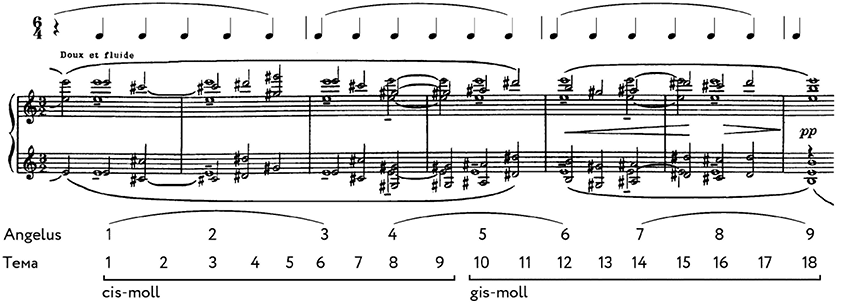

Начальные два такта повторяются три разa: дважды с зависающей нотой ми, которую композитор (через молчание!) гипнотически внедряет в сознание слушателя (к месту вспомним Малларме) и продлевает ee, изощренным способом нагнетая состояние ожидания, задерживая эту ноту на две четверти, потом на три, затем на четыре, — и открывая ею главный смысловой раздел прелюдии — Angelus, девять последовательных ударов колокола (см. пример 2). Задним числом мы понимаем, что начальные такты, представлявшиеся нам поначалу плеском волн, на самом деле являются прелюдией карильонов к сигналу молитвы (и кстати, в повторяющихся двутактах тоже девять ударов).

Пример 2. К. Дебюсси. «Затонувший собор»

Example 2. C. Debussy. “La cathédrale engloutie”

Символика литургического текста Благовещения, выражаемая звуками колокола, связана в сознании Дебюсси не с рождением, а со смертью. Это указывает на эсхатологическую концепцию соединения начала и конца, ведущую в прелюдии к форме пентакля с замыканием его через повторение начальных тактов в конце. К образу этой молитвы Дебюсси обращается как минимум четыре раза в разные периоды творчества, но всегда с одним и тем же символическим смыслом — memento mori. В романсе 1891 года на слова Грегуара Леруа «Les Angelus», написанном в до-диез миноре, будущей тональности темы Благовещения в прелюдии, рассказчик оплакивает умершую подругу, всегда молившуюся в полдень16. В сменяющихся гармониях арпеджированных аккордов среднего раздела романса нота ми второй октавы упорно повторяется в каждом из 16 тактов и, наконец, в кульминации эмоционального напряжения стихотворного текста, на словах «souveraine est ma peine» (моя чрезмерная боль), проникает в вокальную партию, повторяясь в этот момент пять раз. Обратим внимание, что то же слово (souverain) в качестве существительного означает верховную власть и в переносном смысле может относиться к Богу. Учитывая то, какое значение французские символисты придавали звуковым аллюзиям, не будет преувеличением предположить, что эта боль может относиться к самому Христу через содержание молитвы.

Важным звеном для прослеживания эволюции символа молитвы в сознании композитора в переломный момент, когда Дебюсси искал собственные пути перехода от символизма поэтического к символизму музыкальному, оказался вокальный цикл «Лирические прозы» — единственный написанный на собственный текст вскоре после этого романса. Появляющееся здесь следующее обращение к Angelus’у уже четко обозначено как словесно, так и интонационно. Незадолго до этого Дебюсси впервые увидел работы Уильяма Тёрнера, и они произвели на него очень сильное впечатление. Во втором романсе цикла — «О береге» — он создает триединый синтез: воображаемaя английскaя акварель, описаннaя богато аллитерированными через «р» словами сходного звучания, но различного смысла, и озвученнaя в непрекращающемся оживленном движении «шуршащей» и «тараторящей» фактуры, исчезающей в пианиссимо небытия через шестикратно повторенное ми второй октавы. Чтобы объяснить, в чем смысл появления символа молитвы в самом конце, необходимо кратко пересказать содержание текстa, где метафорический образ любвеобильной и успокаивающей смерти создает отсылки как к Михаилу Лермонтову, так и к Модесту Мусоргскому. (Известно, что Дебюсси слышал в Москве «Корневильские колокола» Робера Планкетта, что позволяет нам предположить, что он мог слышать в Большом театре и «Демона» Антона Рубинштейна, премьера которого состоялась незадолго до того, как он оказался там благодаря Надежде фон Мекк.)

Сумерки накрывают море белым растрепанным шелком. Волны тараторят, как маленькие девочки, идя из школы, шурша отливающими зеленью шелковыми юбками. Облака приносят шторм. Под злобным ливнем трепыхаются юбки зеленого шелка; маленькие волны не знают, куда деваться. На помощь выходит луна, сострадательная ко всем, чтобы уладить мрачный конфликт и медленно ласкать своих подружек. Пустой и теплый луч несет волнам упокоение, лаская их отдающиеся губы поцелуем. А после — ничего... Вот только запоздалые колокола плавучих церквей, Angelus волн, белый шелк покоя.

Погребальный звон превращает Благовещение в заупокойную молитву над гробом, накрытым белым саваном. Следуя Джону Донну, мы не спросим здесь, «по ком звонит колокол»; он звонит не столько по растерзанной акварели и упокоенным волнам-девочкам, сколько по расставанию Дебюсси с чисто поэтической символикой молитвы, и в более широком историческом смысле — по всему недолговечному направлению французской символистской поэзии. Этот романс был оркестрован, но после нескольких несостоявшихся попыток его исполнения, через девять лет Дебюсси окончательно отказался от этой идеи, поняв, что время уже ушло.

Чеpез семь лет символ Angelus’a появляется в «Пеллеасе» при завязке драмы в момент потери кольца. В тексте ситуация раскрывает психологическое состояние Мелизанды, индифферентность ее отношения к мужу. Однако в оркестре в этот момент на выдержанном ми скрипок раздаются 12 щипков арфы (инструмент ангелов, двойная символика) — по три удара на том же ми, что символизирует трагический конец17.

И вот в четвертый раз мы слышим молитвенный колокол здесь, перед появлением воображаемого собора. Храм как таковой является не только символом, но и материальным воплощением Бога. («Я буду в нем всегда», — сказал Бог Соломону.) Христианский Бог существует в триединстве, и Христос воплощает собой ту его очеловеченную ипостась, с которой человек взаимодействует ежедневно через молитвы и иконы. Через него в основном выражается символ Бога в искусстве. Дебюсси, предваряя появление собора биографией Христа, напрямую соединяет одно с другим и обогащает тем самым символ Отца символом Сына.

Обратимся за помощью к Бальмонту. Его «закон триады» — «основной закон вселенной» — выявляется в соединении двух через третье. Отсюда следует, что символ является не только ведущим компонентом означаемой сущности, но и связующим структурно-психологическим элементом внутри художественного образа. В рассматриваемой триаде собор — видимый объект, который через символ молитвы связывает его с невидимым Христом, «расшифровывая» и превращая собор в символ Христа. Давайте посмотрим на это еще раз под другим углом. «Затонувший собор» в названии прелюдии — это знак, который сам по себе не может что-либо символизировать, не говоря уже о каких-либо музыкальных ассоциациях. Но когда через звук, имеющий тысячелетнюю смысловую нагрузку, связанную с рождением, страданиями и смертью Христа, нам раскрывается истинный смысл этого знака, он становится символом смысла, включая в себя и знак.

Пример 3 демонстрирует очень интересное и полное неожиданностей музыкальное решение фактуры, где контрапункт колокола (использованного как cantus firmus) и главной темы, становящейся в третьей картине кантом «крестного хода», заключены в строгую метрическую раму двойной гемиолы — реальной и метафизической. Реальная имеет два разных уровня. Первый находится в самом контрапункте, где три колокольных триады противостоят двум разделам темы в разных тональностях — до-диез минор и соль-диез минор, однотерцовых к до мажору и соль мажору (заметим, что каждый раздел имеет по 9 долей). Второй — внутренне-ритмический: два раздела темы противостоят трем двутактам шестидольной внутренней пульсации из предыдущего раздела, которую мы здесь специально выделили в линию для прояснения ритмической структуры. Метафизическая гемиола имеет только числовую природу, относясь к сравнению цифровых выражений количества долей или тактов в несопоставляемых разделах:

Цифровая символика Благовещения (3 и 9) соединяется здесь с цифровой религиозной символикой (3, 6, 12), представляющей также и геометрическую прогрессию, где 24 обнаруживается в ритмизованном расчленении органного пункта пятой картины. Отметим еще и 12 тонов первой картины18, последний из которых (фа-диез) появляется уже как наложение в первом такте следующей картины, связывая их вместе таким же образом, как последнее проведение трихорда половинными связывает вторую картину с третьей, а также 18 (12 + 6) проведений трихордов в 12-тактной второй картине.

Большинство исследователей творчества Дебюсси, писавших об этой прелюдии, обращали внимание прежде всего на связь с водой — главным элементом пантеистического мироощущения композитора. Вода, конечно, опосредованно присутствует в сценарии действия, но только как сценическая площадка, без какого-либо символического значения. Первоначальная символизация образа здесь чисто музыкальная — через звук колокола, который в тот же момент обретает в восприятии слушателя следующий уровень символизации — через звуковысотность. Отсюда уже осуществляется символизация смысла через слово: текст молитвы приводит к высшему уровню символизации — появлению собора при сдвиге из си мажора в ми-бемоль мажор (обратим внимание на соотношение тональностей в интервале уменьшенной кварты, служившей у Баха музыкальным символом страданий Христа на кресте). Эта воображаемая лестница представляет собой еще один параллельный уровень символизации — вознесение, в результате которого происходит контакт с высшей силой, подобно тому как это могло бы осуществляться посредством пентакля Соломона. Эмоциональное содержание (sensation) предстает здесь в том недостижимом единстве со своей формой, к которому Дебюсси всегда стремился. И если читатель вспомнит в этот момент о свече Бальмонта, то автор будет считать свою задачу выполненной.

В заключение мы должны обратиться к эпиграфу статьи, в котором субъектом является композитор, объектом прелюдии — собор, а значение его — быть как метафорой (в развитии повествовательности сюжета), так и символом Христа по отношению к смыслу прелюдии в целом19. Таким образом, в отношении Дебюсси к собору и собора к Христу проявляется религиозный символизм прелюдии. В какой степени это может служить доказательством религиозности композитора — уже другой вопрос. Во всяком случае, наше исследование доказывает, что Дебюсси принадлежит не одно, а два религиозных сочинения.

Интерпретация прелюдии у разных пианистов имеет очень широкий разброс в силу не только «туманных» (в прямом и переносном смысле этого слова20) авторских ремарок (не переведенных в советском издании 1959 года и отсутствовавших во всех доступных на русском языке музыкальных словарях), но главным образом в силу непонимания символики главной темы, воплощающей призыв к молитве.

Пианистические проблемы прелюдии требуют отдельной статьи. Здесь же мы хотим только отметить, что исполнение «Затонувшего собора» самим композитором и его записанный текст — «две вещи несовместные». И нам не дано узнать, где здесь «гений», а где «злодейство». Дело в том, что, начиная со вступления колокола (пример 3), Дебюсси играет все половинные как четверти, организуя по ряду Фибоначчи не только структуру записанного текста, но и точное время его исполнения, занимающее 320 секунд, где золотое сечение 55-го такта (начало имитации) приходится на 202 секунду. (202 : 320 = 0,63 — почти точный эквивалент формулы золотого сечения.) Тем самым мы узнаем о фантaстической синестезии слуха Дебюсси, проявляющейся не в слышании цвета, а в слышании самого времени в его точной продолжительности! Это возвращает нас к мысли композитора о «ритмизованном времени». До Дебюсси музыкальное время было конечным результатом ритмических преобразований, ограниченных заданной стандартной формой: ритм рождал и организовывал время. Но музыкальная философия Дебюсси предполагает движение в обратном направлении — от заданного времени к его ритмическому осмыслению в пропорциях: теперь время беременно ритмом. Он и видел (в счете тактов), и слышал в исполнении свои пропорции. Но почему это не соответствует записанному тексту? Можно только предположить, что странный знак равенства, поставленный между размерами, указывает не на равенство времени внутри тактов на 6 и 3, что понятно само по себе, a на равенство длительностей между четвертями и половинными. Странно? Но на тот исторический момент все, что создавал Дебюсси в музыке, было для многих очень странным. Что мы должны делать с текстом, изданным согласно представленному автографу? Пожалуй, это единственный случай в истории пианизма, когда пианист имеет право распорядиться текстом по собственному разумению, как выбирая одно из двух, так и создавая свои компромиссные варианты.

Единственное, о чем необходимо помнить — это подчеркивание колокольных нот ми специальным, характерным для Дебюсси акцентным штрихом (и только их, а не все ноты вертикали), который требует от пианиста полностью погрузить руку в клавиатуру, забыв о том, что рояль является ударным инструментом. Для движущихся нот мелодии необходимо найти другой тембр звука.

Список источников

- Альшванг А. Клод Дебюсси. М. : Музгиз, 1935. 96 с.

- Бальмонт К. Д. Поэзия как волшебство. М. : Скорпион, 1915. 94 с.

- Браиловский М. О единстве тематизма // Советская музыка. 1991. № 12. С. 65–68.

- Бэлза И. Ф. Вступительная статья // Клод Дебюсси. Собрание сочинений для фортепиано. Т. 1. М. : Музыка, 1961. 152 с.

- Дебюсси К. Статьи, рецензии, беседы / пеp. с фр. А. Бушен. М.—Л. : Музыка, 1964. 278 с.

- Мищенко М. П. История в зеркале одного мотива: григовский мотив и неузнанный символ // Музыкальная академия. 2021. № 1. С. 170–181.

- Сусидко И. П. Симметрии и пропорции в музыке К. Дебюсси (24 Прелюдии для фортепиано) // Музыкальная конструкция и смысл [cб. статей] / отв. ред. и сост. Ю. Н. Бычков М. : РАМ им. Гнесиных, 1999. С. 107–121 (серия «Сборник трудов РАМ имени Гнесиных», вып. 151).

- Эко У. Отсутствующая структура / пер. с итал. В. Резник и А. Погоняйло. СПб. : Symposium, 2004. 544 с.

- Debussy Letters. Selected and edited by Francois Lesure and Roger Nichols / transl. by R. Nichols. Cambridge : Harvard University Press, 1987. 355 p.

- Howat R. Debussy in Proportion: a Musical Analysis. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1983. 239 p.

- Jankelevitch V. Debussy et le mystere de l’instant. Paris : Plon, 2019. 320 p.

- Jankelevitch V. Music and the Ineffable / transl. from Fr. by Carolyn Abbate. Princeton : Princeton University Press, 2003. 200 p.

- Jarocinski S. Debussy. Impressionism and Symbolism / transl. from Fr. by Rollo Myers. London : Eulenberg Books, 1976. 174 p.

- Lockspeiser E. Debussy. His Life and Mind. Vol. 1. 1962. New York : The Macmillan Company. 275 p.

- Walsh S. Debussy: A Painter in Sound. New York : Vintage books, 2018. 336 p.

Комментировать