Неприятие непривычного. Предисловие к «Лексикону музыкальных инвектив»

Неприятие непривычного. Предисловие к «Лексикону музыкальных инвектив»

Единственное, что мы по-настоящему ненавидим, —

это то, что нам незнакомо.

Сэмюэл Батлер. «Жизнь и обычаи»

1 Эта книга — антология критических нападок на композиторов со времен Бетховена. Критерии отбора в ней прямо противоположны тем, которыми обычно пользуются представители прессы. Вместо того чтобы выбирать достойные внимания, вырванные из контекста льстивые фразы, напечатанные в среднестатистических статьях, «Лексикон музыкальных инвектив» предлагает нам нелицеприятные, пристрастные, брюзгливые суждения, авторы которых, как правило, попадают пальцем в небо. Таким образом, настоящая коллекция — отнюдь не музыкальная хрестоматия, а своеобразное «Собрание бранных слов». Оно призвано показать, что музыка — искусство развивающееся, и негодование в адрес любых музыкальных новаторов всегда имеет одну природу: комплекс неполноценности, который может быть определен как неприятие непривычного 2.

Музыкальные критики, чьи выдающиеся «перлы» приведены здесь, — совсем необязательно самоуверенные клеветники, которые ворчат и сетуют на любое новое произведение только потому, что оно новое. Среди них есть люди высокой культуры, блестящие писатели-прозаики, которые, однако, под влиянием душевного порыва дают волю высокохудожественной брани и много в том преуспевают. Они — приверженцы эффектных речевых фигур, и, чтобы стереть с лица земли «музыкальных правонарушителей», прибегают к языку метафор, обнаруживая завидную изобретательность. Единственный их недостаток в том, что они путают свои твердо укоренившиеся слушательские привычки с неизменными идеалами красоты и совершенства.

Илл. 1. Николай Слонимский

Fig. 1. Nicolas Slonimsky

Фото: musicseasons.org

Феномен неприятия непривычного наблюдается всякий раз, когда обычай «огрызается» на чуждый образ жизни или еретический склад мыслей. Польские тексты для не-славян непроизносимы, а, к примеру, чешские или болгарские слова, в которых нет ничего, кроме сочетаний согласных, вообще смотрятся как чудовищные монстры.

То же самое происходит и с жестами: непривычные жесты зачастую даже обидны. Происходит это потому, что восприятие одних и тех же жестов в разных странах существенно различается.

Тибетцы высовывают язык и свистят, встречая друзей, а в западной цивилизации этот жест оскорбителен. У американцев громкий свист после концертного номера означает восторг и одобрение, а в Европе это равноценно полному провалу: «ошикали, освистали». Американские солдаты были потрясены, когда в Париже в 1945 году балерины расплакались после их оглушительного свиста, приняв его за крайнее неодобрение.

Для слушателей, погруженных в классическую музыку, современные произведения лишены смысла ― как слова чужого языка для неопытного лингвиста. И неудивительно, что музыкальные критики заимствуют лингвистические термины для выражения своего ужаса перед модернистами. Особенно часто в ход идут сравнения с китайским языком как с самым ярким выразителем «непостижимости».

«Musical World» за 30 июня 1855 года дает следующий отчет о музыке «Лоэнгрина»: «Это не более может претендовать называться музыкой, чем бряканье и клацанье гонгов и других неблагозвучных инструментов, которыми китайцы на вершинах холмов наивно хотят отпугнуть наших военных горнистов в синей форме» (Lexicon, 225–226) 3.

Девяносто пять лет спустя китайцы действительно сыграли музыку из «Лоэнгрина» британским и американским солдатам в Корее, чтобы их прогнать! Выпуск Интернациональной службы новостей с северо-западного фронта Кореи, датированный 5 декабря 1950 года, приводит отрывок из статьи двадцатилетнего Генри Руза, внештатного корреспондента из Лимы, штат Огайо: «Я был одним из пятисот бойцов, пробивавшихся из окружения китайских коммунистов. …Около девяти вечера от раздавшихся жутких звуков у меня по спине пробежала дрожь. Какой-то одинокий горнист играл ярдах в ста от нас траурный марш из „Лоэнгрина“ 4. А потом по полю разнесся голос китайца, говорившего на английском языке: „Это для вас, мальчики! И не дай вам Бог это еще хоть раз услышать!“» Генри Теофил Финк в 1910 году писал: «Штраус дает себе волю, и разнузданное звучание его оркестра наводит на мысли о сценах убийства в китайском театре» (Lexicon, 194). Один критик из Филадельфии сказал о Скрипичном концерте Шёнберга, что он так же понятен и доступен, как «лекция о четвертом измерении, прочитанная на китайском языке» (Lexicon, 163).

Если для западных традиционалистов современная музыка звучит по-китайски, то для некоторых традиционалистов Востока западная музыка просто невнятна. Один из них, Джихай Хашигуши, высказался по поводу нью-йоркской премьеры «Мадам Баттерфляй» в феврале 1907 в одной из ежедневных газет Нью-Йорка: «Я ничего не могу сказать о музыке „Мадам Баттерфляй“. Западная музыка так сложна для японца. Даже пение знаменитого Карузо говорит мне не больше, чем собачий вой».

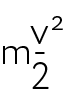

Илл. 2. Обложка «Лексикона музыкальных инвектив»

Fig. 2. Cover of “Lexicon of Musical Invective”

Фото: ebay.com

Когда в последней четверти XIX века началось вторжение русской музыки в Европу и Америку, критики были одновременно очарованы и потрясены. Уже само звучание русских имен пугало: «Римский-Корсаков, ну и имя! — восклицает обозреватель “Musical Courier” в 1897 году. — Оно наводит на мысль о косматой бороде, залитой водкой!» (Lexicon, 144).

Бостонский «Transcript» пишет в 1875 году о Фортепианном концерте си-бемоль минор Чайковского: «Это сложное произведение так же трудно для восприятия, как и имя композитора» (Lexicon, 205). Вот бы этот критик мог дожить до того дня, когда тема из концерта Чайковского стала популярной песней с многообещающим названием «Нынче ночью мы влюблены» («Tonight We Love»)!

Стравинский и Прокофьев были встречены ужасающим хором критиков, чьи уши привыкли к спокойным гармониям девятнадцатого века. «Le Ménestrel» за 6 июня 1914 года заявляет, что «Весну священную» следовало бы назвать «Священным убийством» (Lexicon, 197). Позже, в 1918 году, обозреватель «Musical America» был глубоко потрясен, услышав, как Прокофьев дирижирует своими произведениями и играет их: «Те, кто не согласны с тем, что гений способен производить такое количество шума, напрасно станут искать некое новое музыкальное послание в музыке господина Прокофьева. Так, в „Классической симфонии“, которой дирижировал сам композитор, они не дождутся прекращения разгула непрерывных диссонансов. Как изображение того состояния мучительного хаоса, в котором пребывает Россия, музыка господина Прокофьева интересна, но очень хочется надеяться, что в будущем и для России, и для слушателей русской музыки наступят лучшие времена» (Lexicon, 133).

Верится с трудом, правда? Зато очень смахивает на обзор фортепианных вечеров Шопена в Лондоне в 1843 году 5, сделанный Генри Фозерджиллом Чорли: «Господин Шопен явно имеет пристрастие к терпким модуляциям. Надо быть истинным знатоком, чтобы, слушая его музыку, не заподозрить, что туда закрались неверно сыгранные ноты» (Lexicon, 85).

Тот же Чорли пишет, что гармонии Шумана «столь нарочито грубы, что проницательный слушатель без труда уловит множество фальшивых нот» (Lexicon, 169). Этот аргумент, «фальшивые ноты», весьма в ходу у реакционных музыкальных критиков.

После премьеры «Саломеи» Рихарда Штрауса один из американских критиков вторит Чорли: «Благодаря обилию диссонансов, никто так и не понял, правильные ли ноты пели певцы, то есть те ли ноты надо было петь» (Lexicon, 191). После постановки оперы Берга «Воццек» критика отреагировала точно так же. «В таком неблагополучном стиле абсолютно неважно, те или не те ноты поют певцы и играют инструменталисты», — писал один из газетных обозревателей (Lexicon, 55).

Русский критик Герман Ларош писал в санкт-петербургском «Голосе» за 11 февраля 1874 года: «Чрезмерное количество диссонансов и непрофессиональный подход к вокальным партиям в „Борисе Годунове“ доходит до того, что слушатель не в состоянии различить, написана ли фальшивая нота в партитуре или так получилось у исполнителя» (Lexicon, 127).

Другой русский критик, Николай Соловьёв, характеризует «Бориса Годунова» как «какофонию в пяти актах и семи сценах» (Lexicon, 127).

Профессиональные музыкальные критики редко имеют склонность к математике. А потому им нравится сравнивать недоступные их пониманию музыкальные процессы со столь же «темными» методами математического мышления. Вот ассортимент признаний собственной беспомощности перед лицом загадок современности: «Искусство месье Берлиоза — чистая алгебра» (Lexicon, 58–59) (П. Скюдо, «Critique et Litterature Musicales», Париж, 1852 год); «Музыка Вагнера порождает умственные страдания, которые способна вызвать только алгебра» (Lexicon, 228) (Поль де Сен-Виктор, «La Presse», Париж, март 1861 года); «До-минорная симфония Брамса — это математическая музыка, рожденная в муках неким невообразимым мозгом» (Lexicon, 68) («Gazette», Бостон, 22 января 1878 года); «Господин Брукнер реализовал и развил Эйлерово убеждение, что вне пределов сонатной формы тоже можно быть логичным» (Lexicon, 81) («Tribune», Нью-Йорк, 13 ноября 1886 года); «Русский композитор Римский-Корсаков, несомненно, задал нам музыкальную загадку, которая столь сложна, что пока разгадке не поддается» (Lexicon, 145) («Globe», Бостон, 13 марта 1898 года); «Математика <…> не есть музыка, и для ушей тех, кто не знаком с додекафонией, произведения Шёнберга — невнятная пакость» (Lexicon, 167) («Musical Opinion», Лондон, июль 1952 года).

Искусство музыкальной ругани расцвело в XIX веке и в первом десятилетии XX века, когда критики не отказывали себе в удовольствии атаковать композиторов-нонконформистов. В наше время критик назовет не понравившуюся ему музыку плохой, но не скажет, что плох композитор. И не станет поносить автора, сравнивая его с представителями «низшей расы». Джеймс Гиббонс Ханекер позволяет себе и то, и другое в своем из ряда вон выходящем описании внешности Дебюсси. Он пишет в нью-йоркской «Sun» за 19 июля 1903 года: «Я встретил Дебюсси в кафе „Риш“ прошлым вечером и был поражен его необычайным уродством. У него плоское лицо, плоская макушка, глаза навыкате — и выражение у них мутное и мрачное, — длинные волосы, нечесаная борода, мешковатый костюм и мятая шляпа. Он похож скорее на богемца, хорвата или венгра, чем на француза. Высокие выступающие скулы придают его лицу монголоидный вид. Черноволосая голова посажена прямо на плечи, шеи почти нет. <…> Просто какое-то восточное привидение. Наверняка музыка, подобная той, что сочиняет господин Дебюсси, в стародавние времена звучала на Борнео, в храмах на холмах, и ее использовали как приветственную перекличку охотников за головами, с их мерзкими военными трофеями!» (Lexicon, 92).

Американский журналист Пол Розенфельд, проницательный хроникер всех событий в мире искусства, отбрасывает в сторону привычную элегантность своего стиля, когда нападает на музыку и внешность Макса Регера. В «Musical Portraits» Розенфельд описывает Регера как «людоеда от композиции, одутловатого, подслеповатого жука с тонкими губами и угрюмым выражением лица» (Lexicon, 141).

Сто лет назад критики ничтоже сумняшеся мешали в одну кучу чисто эстетические выпады и откровенное злословие. «Musical World» за 28 октября 1841 года, для начала объявив музыку Шопена «напыщенной гиперболой и мучительной какофонией», с головой ныряет во взаимоотношения Шопена и Жорж Санд: «В настоящее время есть извинение недостойному поведению Шопена; он пребывает в плену цепких уз этой колдуньи, Жорж Санд, знаменитой как своими литературными романами, так и своими любовниками. По меньшей мере интересно, как женщина, покорившая сердце утонченного и отчаянно религиозного Ламеннэ, способна растрачивать свою фантастическую жизнь с таким ничтожеством с точки зрения искусства, как Шопен» (Lexicon, 84).

Сегодня ни одна газета не опубликует критическую статью, где композитор будет назван идиотом или сумасшедшим. А вот «Musical Courier» за 19 апреля 1899 года намекает, что Рихард Штраус «либо душевнобольной, либо вот-вот впадет в идиотизм, одно из двух» (Lexicon, 185). Несколькими годами позже та же газета объявляет: «Арнольд Шёнберг либо чокнутый бездельник, либо очень умный ловкач» (Lexicon, 152).

«Musical World» за 30 июня 1855 года обличает Вагнера как «коммуниста», поставляющего «демагогическую какофонию, символ разнузданного вольнодумства» (Lexicon, 226).

Германо-американская «Newyorker Staatszeitung» за 23 мая 1888 года заявляет, что само название «Закат богов» («Götterdämmerung») может звучать как «Проклятие богов» («Goddamnerung») (Lexicon, 246).

В словаре многословных критиков нет эпитета более оскорбительного, чем «импотенция» и его синонимы. Гуго Вольф, по причине своей приверженности культу Вагнера, описывает музыку Брамса как «язык, свидетельствующий о полной музыкальной беспомощности» (Lexicon, 73). Ницше говорит о Брамсе как о композиторе, страдающем «меланхолией импотентов» (Lexicon, 75). Один из французских критиков пишет о «Пеллеасе и Мелизанде»: «Влюбленные у месье Дебюсси производят впечатление усталых от рождения. Эти анемичные любовники неспособны взвинтить себя до оргазма и секундный легкий спазм принимают за восторги любви и упоение страстью» (Lexicon, 100).

Музыкальные критики эры полной свободы высказывания любили сдобрить свои нападки гастроэнтерологическими словесными фигурами. «Вагнер принимает себя за Далай-ламу, ― пишет Генрих Дорн, ― а собственные экскременты за эманацию божественного духа» (Lexicon, 235).

В статье под названием «В поклонении фальшивым нотам», опубликованной в «Musical Quarterly» в июне 1915 года, английский писатель Фредерик Кордер описывает музыку Белы Бартока как «совершеннейшие отбросы» (Lexicon, 39).

После представления «Ступающего по солнцу» Карла Рагглза в Берлине критик заявил, что название вполне можно поменять на «Ступающий по дерьму» (Lexicon, 146). «В приступах атонального тристановского экстаза» он уловил «кишечный спазм» (Lexicon, 146).

Подвергшиеся атакам композиторы тоже в долгу не оставались и широко пользовались той же копрологической лексикой. Готфрид Вебер опубликовал статью, в которой обвинял Бетховена в осквернении высоких целей искусства написанием партитуры «Победы Веллингтона» (Lexicon, 45). Бетховен на полях журнала «Цецилия», где появилась статья, оставил следующую надпись: «О ты, жалкий подлец! Мои испражнения и то лучше того, что ты тут написал!» (Lexicon, 45).

Предельно откровенное письмо в таком специфическом образном строе Макс Регер отправил мюнхенскому критику Рудольфу Луису: «Я сижу в самой маленькой и уединенной из комнат моего дома и держу ваш критический опус перед собой. Однако мгновение спустя он окажется позади меня» (Lexicon, 139).

Звуки, которые издают животные, в особенности мяуканье влюбленных котов, поставляют критикам живой и богатый материал словаря для ругани. Оскар Кометтан в газете «Le Siècle» за 27 мая 1872 года с одинаковым успехом находит «кошачью» музыку и у Бизе, и у Вагнера: «Месье Бизе и его покровитель Вагнер не изменят человеческую природу. Они воспроизводят только хроматическое мяуканье котов, либо влюбленных, либо напуганных, но никогда не заменят тональной мелодии слушателю с нормальными психикой и слухом» (Lexicon, 62–63). Бостонская «Gazette» в выпуске за 28 февраля 1886 года описывает музыку Листа как «богатые различными оттенками ночные кошачьи вопли» (Lexicon, 119).

Атональная музыка «Дихотомии» Уоллингфорда Риггера вдохновила одного из берлинских критиков на сюрреалистический пассаж: «Это звучит так, словно стаю крыс подвергают медленной смертельной пытке и в их писк время от времени вклинивается мычание издыхающей коровы» (Lexicon, 142).

Улыбышев, почитатель Моцарта, услышал «ужасающее мяуканье» и «резкие диссонансы, от которых могут лопнуть даже самые нечувствительные уши» в Пятой симфонии Бетховена! Особенно он выделял переход от скерцо к финалу (Lexicon, 47).

Лоуренс Гилман описывает музыку «Пяти пьес для оркестра» Антона Веберна впечатляющей фразой: «Амеба рыдает» (Lexicon, 250).

Звучание новых музыкальных инструментов тоже уподобляют голосам животных. Лондонская «Times» написала о терменвоксе 6 после демонстрации инструмента в Лондоне в апреле 1950 года: «Терменвокс — это такая машина, которая своим звучанием в баритоновом регистре способна вызвать у коров несварение желудка».

Безымянная карикатура, напечатанная Г. Ширмером в Нью-Йорке в 1869 году под названием «Музыка будущего», изображает восьмерых котов с этикетками ABCDEFGA, нескольких ослов и группу козлов в виде музыкантов вагнеровского оркестра. На дирижерском пульте видна партитура под названием «Симфоническая поэма Листа». На второй партитуре, лежащей у ног дирижера, пометка: «Осторожно, Вагнер! Не исполнять ранее 1995 года».

Антимодернисты любят argumentum ad tempora futura 7 (взывать к будущим временам. — Прим. пер.), чтобы отразить атаки на свое закоснелое восприятие: «Если в будущем начнут получать удовольствие от такой хаотичной музыки, ― пишет немецкий поэт, музыковед и критик Макс Кальбек о Брукнере, — то мы бы хотели, чтобы это будущее наступило как можно позже» (Lexicon, 80).

Французский писатель, критик и публицист Фьорентино, противник Вагнера, склонен вежливо уговаривать музыкантов будущего: «Я полон бесконечного пиетета к музыке будущего, но смиритесь с тем, что я все-таки предпочитаю музыку прошлого».

Нью-йоркское «Musical Review» за 23 декабря 1880 года публикует следующий афоризм по поводу «Фауст-симфонии» Листа: «Может, это и музыка будущего, но звучит она явно как какофония настоящего» (Lexicon, 116).

Когда Эрнест Блох в мае 1917 года дирижировал в Нью-Йорке программой из своих сочинений, критик «Evening Post» прошелся по нему и Шёнбергу, назвав их футуристами, которые силятся «отвлечь внимание от собственных творческих неудач, обстреливая уши слушателей настоящей какофонией» (Lexicon, 66). Критик заявил, что «идеалом еврейской музыки, согласно господину Блоху, по-видимому, является омерзительное гротескное кудахтанье семи евреев из „Саломеи“ Рихарда Штрауса» (Lexicon, 66). Признав, что Эрнеста Блоха «встретили бурными аплодисментами», он ядовито заметил, что «аудитория состояла в основном из приверженцев восточной системы взглядов» (Lexicon, 67).

В попытке оправдать закоснелые традиции Ричард Олдрич писал в нью-йоркской «Times» за 15 ноября 1915 года: «Музыка, которая для одного поколения была непонятной, для следующего станет ясной и вполне постижимой. Быть может, наши внуки, слушая ее, покровительственно улыбнутся, вспомнив замешательство поколения 1915 года. Да это и не так уж важно: растерянная и смущенная аудитория 1915 года была способна прислушиваться только к себе самой».

Семью годами позже Олдрич написал: «Выпущенные на волю композиторы и слушатели на самых передовых рубежах — люди до странности некритичные. Что бы им ни представили, будь то любая гадость или несуразица, они с готовностью воспримут это как эманацию величия и оригинальности. И им в голову не придет, что им подсунули низкопробный примитив. …Неужели действительно, чем хуже звучит, тем лучше?»

Иногда критикам удается ухватить суть музыки будущего в течение жизни, и в соответствии с этим меняется их мнение. Мудрый Филипп Хэйл презрительно отозвался о «Дон Жуане» Рихарда Штрауса в бостонской «Post» за 1 ноября 1891 года: «Штраус пользуется музыкой как средством выражения чего угодно, только не музыки, поскольку обладает скудным воображением, и его музыкальные мысли стоят недорого. Его симфоническая поэма призвана выразить в музыке раздумья и раскаяние пресыщенного сластолюбца. Теперь давайте допустим, что музыка на это способна. И что мы находим в данном сочинении? Размышления отнюдь не Дон Жуана, а Вагнера и Листа. Раскаяния и сожаления тоже есть, но их испытывают слушатели. Кроме того, Дон Жуан был гораздо прямолинейнее в методах. Он ухаживал столь же стремительно и неистово, как и провалился в преисподнюю. А у Штрауса он многословен, обожает всяческие словесные выкрутасы, склонен к метафизике и в итоге нагоняет изрядную скуку. Когда он влюбляется, то звонит в треугольник, когда же он удручен или подавлен, то доверяет выразить свои страдания более „жалобным“ инструментам» (Lexicon, 180–181).

Спустя одиннадцать лет Филипп Хэйл снова услышал «Дон Жуана». На этот раз музыка произвела на него совсем другое впечатление. Потоки современных гармоний пробили брешь в плотине, и чувствительное ухо внесло неизбежные коррективы в восприятие новейших средств музыкальной выразительности. В бостонской «Journal» за 2 ноября 1902 года он с энтузиазмом откликается на исполнение «Дон Жуана»: «Блестящее, отважное сочинение, из тех, где герой нарисован мастерскими мазками. Как выразительны темы! Как смела их разработка! Что за чарующая, неотразимая дерзость, какой накал страстей!» (Lexicon, 181).

Когда Гуго Ляйхтентритт, тонкий и либерально настроенный исследователь, в 1911 году впервые услышал Три фортепианные пьесы Шёнберга op. 11, он написал: «Я вижу в этом полный распад всего, что ранее считалось музыкальным искусством. Может статься, музыка будущего такой и будет, но я не понимаю, в чем красота этой музыки. Я не могу судить, хорошо или плохо играл пианист, ибо слушатель не в состоянии отличить в подобной музыке фальшивые ноты от верных» (Lexicon, 150).

В трактате «Музыкальная форма», вышедшем в 1951 году, Ляйхтентритт меняет свое суждение: «Эти фортепианные пьесы часто критиковали как конструкции, попирающие законы здравого смысла и потребности человеческого уха, как „не-музыку“, нормальной реакцией на которую будет насмешливое фырканье или смех. Однако последующий анализ доказал, что эти пьесы написаны не просто разумно, но четко, логично и выразительно».

Анналы музыкальной критики богаты горе-пророчествами. «В „Риголетто“ отсутствует мелодия, — пишет „Gazette Musicale de Paris“ в 1853 году, — и вряд ли у этой оперы есть шансы войти в репертуар» (Lexicon, 218). Корреспондент одной из лондонских газет написал в 1854 году: «„Лоэнгрина“ ставят нечасто, и мне с трудом верится, что эта опера долго удержится на сцене» (Lexicon, 223). Бостонская «Daily Advertiser» заявила в 1874 году: «Не нужно обладать пророческим даром, чтобы предсказать, что через сто лет Берлиоза не будет помнить никто, кроме энциклопедистов и антикваров» (Lexicon, 60).

В страхе перед тем, что сами вызовут отвращение к себе, критики зачастую готовы все забыть и простить недавних музыкальных «нарушителей». Методом «от худшего» они надеются сокрушить монстра современности, идя на притворные уступки по отношению к монстру прошлых дней. Так Чорли, который ненавидел Шумана, был готов признать за ним некоторые достоинства по сравнению с гораздо более опасным Вагнером. «Доктор Шуман чист, как сама Правда, и очарователен, как сами Грации, ― писал он, ― в сравнении с оперным композитором, которого „Молодая Германия“, по наущению самого же композитора, объявила грядущим пророком сцены. Я имею в виду, конечно, Рихарда Вагнера» (Lexicon, 222).

В 1893 году Филипп Хэйл описывал Первую симфонию Брамса как «апофеоз высокомерия» (Lexicon, 77). Впоследствии он начертал символическую программу партитуры: «Музыканты находятся в лесу. Кругом тьма. В лесу обитают только птицы, которые не поют. …Оркестранты бредут ощупью, словно слепые. В тревоге они зовут друг друга и в страхе вскрикивают все вместе. Кажется, что с заблудившимися произойдет что-то нехорошее. …И вдруг музыканты выбираются на свет и видят перед собой канал. Вода в канале зеленая, а по берегам растут какие-то красные и желтые растения нездорового вида. …На зеленой воде качается лебедь с грязным оперением и изогнутой шеей. …И тут навстречу оркестрантам выплывает лодка, полная каких-то странно одетых мужчин, женщин и детей, которые распевают нечто, похожее на гимн из бетховенской Девятой симфонии. …Сцена снова погружается в темноту» (Lexicon, 77).

Один из критиков нью-йоркской «Times» в 1890-х годах выражал опасения по поводу Брамса, однако, когда он получил задание сделать обзор сочинений Штрауса, ему вдруг страстно захотелось признать, что Брамс, в сравнении со Штраусом, очаровательный композитор. В анонимной статье за 28 февраля 1896 года он пишет: «„Тиль Уленшпигель“ явил собой ужасающий пример того, что может сделать с оркестром окончательный и бесповоротный декадент. Было время, когда Брамса называли Браунингом в музыке. Рихард Штраус заставил симфонии Брамса зазвучать как сборники фольклорных песен» (Lexicon, 182).

Бостонский «Herald» пишет: «„Тиль Уленшпигель“ сбрасывает в глубочайший мрак сумасбродные усилия самого необузданного из последователей современной школы. Это не музыка, а леденящий кровь кошмар» (Lexicon, 181).

«Musical Courier» за 29 января 1902 года заявляет: «Штраусовские „Жизнь героя“ и „Так говорил Заратустра“ ясны, как прозрачная вода, в сравнении с Четвертой симфонией Малера» (Lexicon, 120).

Когда в Америке в 1913 году исполнили Четвертую симфонию Сибелиуса, Бостонский «Journal» описал эту музыку как «клубок темных диссонансов», который «затмевает собой мрачнейшие и угрюмейшие страницы Дебюсси» (Lexicon, 178).

Неясно, почему спокойная музыка Венсана д’Энди пятьдесят лет назад произвела такое впечатление на критиков, что они назвали ее хуже штраусовской. Вот что думала по этому поводу нью-йоркская «Sun»: «Даже „Жизнь героя“ похожа на тихую колыбельную песню в сравнении со Второй симфонией д’Энди» (Lexicon, 109).

Затем пришел Дебюсси. Нью-йоркский «World» сообщал в мартовском номере 1907 года: «Нью-Йорк услышал новое произведение под названием „Море“ и удивился: а почему именно море? Музыку написал современнейший из современных французов, Дебюсси. …В сравнении с ней самые трудные для понимания сочинения Рихарда Штрауса — детские истории из букваря» (Lexicon, 94).

Нью-йоркская «Sun» в обозрении того же исполнения пользуется тем же приемом сравнения Штрауса с Дебюсси. «Дебюсси „перештраусил“ самого Штрауса. „Море“ и все эти зарисовки грязной лужи даже забавны, когда он принимается свистеть и выводить пронзительные трели Саломеи» (Lexicon, 94).

Послушав симфоническую пьесу Вареза «Аркана», Пауль Шверс из «Allgemeine Musikzeitung» вдруг захотел похвалить Шёнберга: «О, великий Арнольд Шёнберг, ваши знаменитые „Пять пьес для оркестра“ полностью отомщены! В сравнении с этим варварским монстром они — проявления чистейшего классицизма» (Lexicon, 217). А вот Олин Даунс, наоборот, призывает деликатную музу Вареза прогнать Шёнберга: «Как хотелось бы нам испытать трепет от полнокровной, возбуждающей музыки Эдгара Вареза!» (Lexicon, 161), — восклицает он, прослушав «Вариации для оркестра» Шёнберга.

Непривычная музыка производит на предвзятого слушателя впечатление хаоса беспорядочных звуков. Неудивительно, что от некоторых критиков описание современной музыкальной пьесы требует огромных усилий. Цезарь Кюи, профессиональный музыкальный критик и профессиональный композитор, так выразил свое впечатление после исполнения «Sinfonia Domestica»: «Положите чистые нотные листы перед дирижером и оркестрантами. Предоставьте им играть что угодно, а дирижеру — махать как угодно. И пусть отмечает метр, темпы и динамику наугад, „от фонаря“. Не исключено, что результат будет даже лучше, чем у самого Штрауса» 8 (Lexicon, 189).

То же самое рекомендовал дирижерам, взявшимся за произведения Листа, критик лондонской «Era» 25 февраля 1882 года: «Дирижер машет палочкой, но эффект получается таков, словно все оркестранты отбросили ноты прочь и с необыкновенным пылом играют что попало. …Пусть дирижер даст музыкантам указание извлекать из своих инструментов самые неблагозвучные звуки, и пусть эта какофония продлится полчаса под названием „Психоз“ или „Помешательство“» (Lexicon, 117).

При всем уважении к таким неординарным пророкам, надо заметить, что сверхсовременная музыка середины XX века сделала все их ночные кошмары реальностью. В 1948 году радиоинженер из Парижа «запустил» так называемую конкретную музыку. Беспорядочные звуки и шумы были записаны и представлены как новый метод композиции — метод «алеаторики». Американский композитор Джон Кейдж позже рационализирует этот метод написания музыки, соединив его с бросанием костей по китайской системе.

Музыкальные критики часто жалуются, что современные произведения вызывают у них чисто физические страдания. Август Шпанут описывает «Камерную симфонию» Шёнберга как «Симфонию комнаты ужасов» (Lexicon, 154). Ханекер пишет: «Шёнберг своей музыкой будто бы отрезает маленькими кусочками плоть жертвы, причем режет острыми, раскаленными добела ножами» (Lexicon, 153). Луис Элсон утверждает, что «Морю» Дебюсси более подошло бы название «Морская болезнь» (Lexicon, 95). Изысканно вежливый Перси А. Скоулз сообщает в лондонском «Observer» за 13 мая 1923 года, что, услышав, как Бела Барток играет свои фортепианные пьесы, он страдал больше, чем когда-либо в жизни, «если не считать тех двух раз, что были связаны с „безболезненными“ ощущениями в кресле у дантиста» (Lexicon, 39).

Когда боль становилась невыносимой, критики протестовали не только в статьях, а буквально кричали на обидчиков. В Вене, на исполнении Второго струнного квартета Шёнберга австрийский музыкальный критик Людвиг Карпат сознался, что в нарушение всякого профессионального этикета ощутил в конце чисто физиологическую потребность издать вопль облегчения.

Французский критик Рене Бранкур не выдвигает никаких оправданий своему участию в демонстрации против бесстыдной назойливости в симфонической сюите Мийо «Протей». «Я был в первом ряду протестующих, — пишет он в “Le Ménestrel” за 28 октября 1920 года, — и одним из самых рьяных. Обходительный полицейский офицер был уже готов сдать меня светским властям, в чьи обязанности входило изгнание еретиков» (Lexicon, 124). Бранкура спасло от такого бесчестья вмешательство коллеги и единомышленника, который убедил полицейского позволить Бранкуру остаться в зале.

С другой стороны, критик из «Berliner Morgenpost» взял на себя ответственность защищать право композитора сочинять, как ему нравится. Когда на втором берлинском представлении «Лунного Пьеро» Шёнберга начались беспорядки, он встал и обозвал нарушителей спокойствия «необразованными юнцами».

Точно так же, как все порядочные люди ценят добродетель, все музыкальные критики единодушно расположены к мелодии. И Берлиоза, и Брамса, и Листа в разное время упрекали в упрямом к ней небрежении. «У месье Берлиоза не только не наблюдается мелодических мыслей, более того, если ему в голову приходит мелодия, он не знает, что с ней делать» (Lexicon, 58). Это написал неподражаемый Скюдо, французский писатель, чья карьера закончилась в сумасшедшем доме.

Ганслик описывает мелодию Вагнера как «возведенную в принцип бесформенность» (Lexicon, 231). Бостонский «Traveler» жалуется в 1882 году: «Брамс мог бы порой включать больше мелодий в свои сочинения: немножко сейчас, немножко потом, для разнообразия» (Lexicon, 70). Еще один бостонский критик пишет: «Если бы прекрасная и находчивая Шехеразада 9 рассказывала свои истории так сбивчиво и бессмысленно, если не сказать какофонически, то Султан уже после второй ночи велел бы ее задушить или отрубить ей голову» (Lexicon, 144). Бостонская «Gazette» за 5 января 1879 года говорит по поводу «Кармен» Бизе: «Мелодии в том смысле, в каком мы понимаем это слово, здесь очень мало» (Lexicon, 65).

«Gazette Musicale de Paris» пишет в 1847 году: «Среди итальянских композиторов пока не появилось ни одного, кто был бы так же, как Верди, неспособен сочинить то, что всем известно как мелодия» (Lexicon, 218).

В 1907 году нью-йоркская «Post» высказалась о Дебюсси в таких выражениях: «Музыка Дебюсси — мрачный и бессмысленный вздор. Неужели в наше время кто-то сомневается, что Дебюсси написал бы такую хаотичную какофонию, такую лишенную всякого смысла, безграмотную чушь, если бы он мог придумать хоть одну мелодию?» (Lexicon, 94).

Артюр Пужен, будучи издателем приложения к «Универсальному биографическому справочнику композиторов», описывает партитуру «Нюрнбергских мейстерзингеров» как «собрание абсолютно не поддающихся расшифровке ребусов» и заламывает руки по поводу чудовищной партитуры «Пеллеаса и Мелизанды» Дебюсси: «Что за диковинные цепочки трезвучий с неизбежным разрешением в квинты и октавы! Что за коллекция диссонансов, восходящих септим и нон, слышных даже в разрозненных интервалах!» (Lexicon, 89–90).

Ганслик приходил в ужас от «чудовищных нагромождений квинт ― E, B, Fis, D, A, E 10» в «Мефисто-вальсе» Листа (Lexicon, 114). Американского критика Эпторпа терзали «раздирающие уши секвенции струнных» в «Тоске» Пуччини (Lexicon, 136).

Джордж Темплтон Стронг, один из особенно реакционно настроенных критиков, чей дневник событий на нью-йоркских сценах в середине XIX столетия был опубликован в 1952 году, принадлежал к ненавистникам Берлиоза, Листа и Вагнера. Обладая редкостным даром образных сравнений, он описывал вступление к «Лоэнгрину» как «хриплый писк, перемежающийся с воплями медных» (Lexicon, 232). Вагнер у него «пишет, как чем-то отравившаяся свинья», а Берлиоз — как «подвыпивший шимпанзе» (Lexicon, 231). Ми-бемоль-мажорный фортепианный концерт Листа вызывает у него «катаральные явления, приводящие к чиханию» (Lexicon, 113). В партитуре он слышит «графическое воспроизведение оглушительного чиха» и «затянутую агонию бравады, угасающую в носовом платке» (Lexicon, 113).

Критикам, настроенным против современной музыки, безусловно, известен тот исторический факт, что нынешние музыкальные классики вчера считались монстрами, и по прошествии времени они стараются дистанцироваться от собственных близоруких суждений. Рафаэль Кор, составитель необычайной подборки раздражительной ругани, изданной в 1910 году под саркастическим названием «Казус Дебюсси», признает, что Вагнер, как и Дебюсси, подвергался нападкам за отсутствие мелодичности: «И пусть никто не утверждает, что одной и той же критике подвергали мелодии Вагнера и музыку господина Дебюсси, поскольку, согласно его же собственному утверждению, его музыка не содержит и следа мелодии» (Lexicon, 98–99).

Эрик Сати отозвался на подборку Рафаэля Кора в духе добродушного подтрунивания и начертал на «доске приказов и объявлений Консерватории» следующее предписание: «Не вздумай стать мелодистом!» И тут же остроумно произвел Дебюсси в божественный ранг, назвав его Dieubussi, то есть Бог Бюсси:

Лишь только «Дьёбюсси» ты будешь обожать

Копировать его старательно во всем,

И никогда не станешь мелодистом

Ни в помыслах своих и ни в делах 11 (Lexicon, 103).

Чарльза Вильерса Стэнфорда, бывшего в юности модернистом вагнерианского толка, явно смутил нестандартный модернизм нарождавшегося XX века. В знак протеста против разрушений, произведенных в музыке Дебюсси и Штраусом, он сочинил довольно громоздкую и тяжеловесную «Оду неблагозвучию», напичкав ее неразрешенными диссонансами и целотонными последованиями, и представил ее лондонской публике 9 июня 1909 года. Стэнфорд описывает свою партитуру как «химерический гул в трех урчаниях» (с явным намеком на красочное выражение Эразма Роттердамского ― «химерический гул в пустом желудке») и посвящает ее Объединению производителей бойлеров. Оркестровка включает звуки гидрофона и шумы подводной лодки, находящейся на расстоянии восьми футов десяти дюймов. Вот ария из этого произведения, написанная в торжественно-насмешливом духе:

Прочь, ненавистная Мелодия! Отныне

Царица Какофония заявит

Свои права и вытеснит девчонку:

Она божественна, но долго не протянет.

А верные ударные помогут

Изгнать особу юную подальше!

Новая музыка всегда звучит слишком громко для старых ушей. Бетховен в свое время казался шумнее Моцарта, Лист — шумнее Бетховена, Штраус — шумнее Листа, а Шёнберг и Стравинский — шумнее любого из своих предшественников.

В рецензии на первое исполнение Девятой симфонии в Лондоне «Musical Magazine and Review» философски замечено: «Судя по реакции публики, музыка Бетховена лишний раз доказывает, что излишняя несдержанность и невообразимый грохот при исполнении гораздо чаще вызывают аплодисменты, чем утонченная элегантность или рассудительное здравомыслие. Следовательно, мы можем заключить, что она так написана» (Lexicon, 45).

После исполнения Девятой симфонии в Бостоне местная газета «Daily Atlas» отмечает, что «последняя часть кажется непостижимым нагромождением странных гармоний» и трактует это как явный регресс Бетховена в результате глухоты: «Великий человек оказался в океане гармоний без компаса <…> слепой художник наугад тычет кистью в холст» (Lexicon, 48).

Роберта Браунинга, поклонника Россини, выбила из колеи громогласность опер Верди, и он написал следующие гневные строки:

Когда же Верди, под конец из опер худшей

(Так во Флоренции ее назвали)

Под взрывы бешеных аплодисментов

И гул литавр и кастаньет в оркестре

Всмотрелся в зал поверх голов,

Поверх летящих на него букетов,

Он разглядел Россини, что в партере

Спокойно, безучастно восседал.

Громкость музыки Вагнера стала мишенью сотен карикатур того времени, где композитора представляли то командующим осадой Парижа, то вбивающим гвоздь в ухо слушателя. Впрочем, до сих пор даже самые бравурные из вагнеровских интерлюдий уступали по количеству децибел немецким военным маршам.

Один из персонажей романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» очень точно указывает на неоспоримое преимущество музыки Вагнера: «Я люблю музыку Вагнера больше, чем кто-либо. Она такая громкая, что на всем ее протяжении можно разговаривать вслух и никто тебя не услышит» (Lexicon, 248).

В одной из американских газет в 1880 году было опубликовано стихотворение под названием «Руководство к написанию вагнеровских увертюр», которое заканчивается таким шестистишием:

Что до гармонии, лепите смело

Ужаснейшие из созвучий.

Ключи пусть налезают друг на друга.

Потом (о мысль счастливая!) вводите медь!

И пусть все клацает, бряцает и грохочет,

Пусть все грохочет, клацает, бряцает! (Lexicon, 245).

В 1924 году совершенно сбитый с толку держатель абонемента Бостонского симфонического оркестра продолжает ту же линию, прослушав «Весну священную» Стравинского:

Кто эту пакость сотворил,

Какое право он имел,

Не пощадив людских ушей,

Заставить слушать этот гвалт?

Весь этот бац-плюх-шлеп-бум-бам? (Lexicon, 201).

Все последующие стихотворные опусы, направленные против Вагнера и Стравинского, практически идентичны этим двум. Однако можно с уверенностью сказать, что автор приведенного выше «антистравинского» стихотворения расценивал музыку Вагнера как прекрасную.

Усвоение незнакомой музыки публикой и критикой аккуратно укладывается в таблицу времени усвоения. Обычно требуется около двадцати лет, чтобы отличить музыкальную диковину от чудовищных проявлений модернизма, и еще лет двадцать, чтобы признать эту музыку шедевром 12. Конечно, не всякое модернистское «чудовище» становится шедевром, но у него гораздо больше шансов стать таковым, чем у какого-нибудь благополучного посредственного сочинения.

Такой музыкальной диковиной, которой не суждено было стать шедевром, оказалось произведение итальянского композитора-футуриста Луиджи Руссоло «Сеть шумов». Когда он дирижировал своим опусом в Милане 21 апреля 1914 года, взбудораженная публика буквально схлестнулась врукопашную со сторонниками футуризма. В результате потасовки одиннадцать слушателей попали в больницу, а футуристы отделались синяками и ушибами. Но кто теперь помнит о таких стычках? Похоже, после них у итальянских футуристов наступило-таки блестящее будущее.

Когда современного композитора не обвиняют в шумливости, на него нападают за невероятную скудость музыкальной речи. Камиль Беллэгю, реакционер от музыки, наделенный изящным слогом, признает, что Дебюсси большого грохота не производит, а производит всего лишь мерзкий вульгарный шумок.

Лондонская «Times» за 28 апреля 1924 года сравнивает музыку Равеля с работой «какого-нибудь карлика или пигмея, который, находясь в ограниченном пространстве, талантливо, с хладнокровным бесстрашием рептилии производит кучу изящных мелочей» (Lexicon, 138).

Критики модернизма зачастую заготавливали свои отзывы загодя, не дожидаясь концерта и не убедившись, было ли исполнено оскорбившее их слух сочинение. Так московский критик Леонид Сабанеев в 1916 году опубликовал разгромную рецензию на первое исполнение «Скифской сюиты» Прокофьева, заявленное в афише концерта. На концерт он не пошел, а потому не знал, что в последний момент произведение было снято с программы. Сабанееву пришлось отозвать статью, объяснив ее собственной неосмотрительностью, но принести извинения автору он отказался.

В аналогичной ситуации Генри Эдуард Кребиль из нью-йоркской «Tribune» оказался бóльшим джентльменом. В отзыве на концерт русской музыки в Нью-Йорке он с негодованием обрушился на Прокофьева за «музыкальное скотство» в «Hirtys Nocturnus» (Lexicon, 130), сочинении Сергея Василенко. На следующий день критик напечатал извинения, сославшись на слабое освещение в зале, в результате которого он не разглядел фамилию композитора, а прочел только имя: Сергей. И тут же добродушно поздравил Прокофьева с тем, что такую музыку написал не он.

Неприятие непривычного в музыке распространяется с одинаковым успехом и на асимметричные ритмы, и на атональные мелодии, и на диссонансные гармонии. Знаменитый Ганслик после прослушивания «Патетической» симфонии Чайковского совершенно серьезно уверял, что 5/4 в Allegro con grazia вполне можно заменить на 6/8, умножив тем самым скуку обоих ― и слушателя, и дирижера.

В «La Revue des Deux Mondes» за 1 июля 1892 года Камиль Беллэгю дает сатирическое описание музыкальной нотации будущего. Знал бы он, насколько пророческой окажется нарисованная им картина! «Давайте подождем несколько лет, — пишет он, — и изучение законов гармонии и мелодии утратит всякий смысл, словно правила были установлены только для того, чтобы их нарушать. При ключе больше не надо будет ставить бемоли и диезы, эти стражи тональности. Музыкальным пьесам станут не нужны 3/4 или 12/8, равно как и до мажор или ре минор. Каприз станет нормой, а случайность — законом. Музыкальная речь, утратив артикуляцию, лишившись грамматики и синтаксиса, а вместе с ними логики, нотации и пунктуации, начнет бесцельно блуждать и теряться в хаосе бесконечных обрывков мелодий и неясных модуляций».

В своих «Мемуарах пятидесятилетнего», опубликованных в «Трудах Музыкальной ассоциации Лондона» за 1910 год, Джордж Бернард Шоу делает несколько поясняющих замечаний по поводу роста толерантности в музыке: «Современному музыканту нелегко сознаться, что когда-то он находил музыку Вагнера формальной, лишенной мелодии и отвратительно неблагозвучной. Однако несомненно, что многие из ныне здравствующих музыкантов думают точно так же. …История техники современной гармонии есть история толерантности и постепенного привыкания человеческого уха к созвучиям, которые основная масса музыкантов-профессионалов поначалу воспринимала как нестройные и бессмысленные».

Когда Варез представлял свое раннее симфоническое сочинение «Бургундия» в Германии, критики встретили его со скрытой враждебностью. Варез тогда написал Дебюсси, что не особенно огорчен таким приемом. В ответном письме за 12 февраля 1911 года Дебюсси высказал несколько проницательных замечаний по поводу публики и критиков: «Вы абсолютно правы, утверждая, что враждебность публики вас не беспокоит. Настанет день, когда общество признает вас своим лучшим другом. Но поспешите расстаться с уверенностью, что наши критики проницательнее немецких. И не упускайте из виду, что критик очень редко любит то, о чем пишет. Более того, зачастую он ревниво заботится о том, чтобы вовсе не знать, в чем там дело. Критика могла бы стать искусством, если бы ее высказывали в условиях полной свободы суждений. А пока она всего лишь ремесло. …Впрочем, надо сказать, что так называемые артисты внесли немалую лепту в настоящее положение вещей».

В головах добродетельных реакционеров музыкальный модернизм часто ассоциируется с криминалом и моральной нечистоплотностью. Оперы, в которых затрагивается тема «незаконной» любви, подвергались нападкам за аморальность либретто. В подстрекательского характера передовице нью-йоркской «Evening Journal» 21 января 1907 года Уильям Рэндольф Хёрст бушевал, как Везувий: «Во имя музыки было совершено множество преступлений. Одаренные люди растрачивали свое мастерство на унижение человеческого голоса и голосов инструментов, заставляя их повествовать об убийствах и прочих мерзостях. „Саломея“, сочетание гения Рихарда Штрауса и чудовищного замысла Оскара Уайльда, явила собой так называемое произведение искусства, где великая певица предстает перед публикой в образе, сравнимом разве что с курицей, которая пытается проглотить жабу. …В спектакле, на глазах у публики, бедную женщину вынуждают выказывать страстное желание впиться зубами в раздутые губы отрубленной головы, „как в созревший плод“. …Если это и есть искусство, то почему бы не положить на музыку процесс изготовления и упаковки сосисок в „Armour’s Packing Housе”?»

Лондонская «Times» за 7 августа 1856 года посвящает передовицу «Травиате», которую объявляет «публичным изображением проституции в борделях, на бульварах и в прочих недостойных местах современного Парижа, какими они были в 1856 году». Автор заклинает «английских леди быть чрезвычайно осторожными в подобных вопросах», чтобы их мужья и сыновья «не получили прививку худшего из пороков Парижа». В другой передовице, напечатанной четырьмя днями позже, «Times» возобновляет свой «негодующий протест против распутства на публичной сцене». А далее утверждает: «Несчастная молодая актриса, исполняющая партию публичной проститутки… кашляет все три акта подряд и под конец испускает дух, причем, как бы ни была она правдива в этой сцене, она неизбежно вызовет отвращение у публики. …Надеемся, что в следующем сезоне мы не увидим подобных мерзостей».

Лондонский журнал «Music Trade Review» в 1878 году заявил: «Если бы было возможно представить себе его величество Сатану за написанием оперы, то он наверняка бы написал „Кармен“» (Lexicon, 64).

Лондонская театральная газета «Figaro» в 1884 году опубликовала такой отзыв о «Кармен»: «Кармен была проституткой весьма невысокого пошиба и переходила из рук в руки без малейших колебаний. Либретто поражает самой разнузданной аморальностью. Как только на сцене появляются фабричные девчонки, раскуривая настоящие сигареты, о себе сразу же заявляет порочная натура Кармен. Ее чувственная хабанера каждым поворотом тела, каждым жестом выдает бесстыдство этой девицы».

«Валькирии» тоже досталось от лондонских моралистов 1882 года. «Целых тридцать минут посвящены кровосмесительной любви брата и сестры, — читаем в одном из комментариев. — Здесь нарушены все англо-саксонские представления о пристойности. И тот факт, что эта часть спектакля не была запрещена cразу после первого исполнения, остался непостижимым для большинства газет с высоким уровнем морали».

А вот что сказал один из британских обозревателей после премьеры «Тоски» Пуччини: «Те, кто присутствовал, были явно не готовы к жуткому впечатлению, которое производили музыкальные иллюстрации мучений и убийств, описанных в пьесе Сарду. Соседство сцен, исполненных чистого искусства, со сценами, поражающими жестокостью, в результате приводит к ощущению тошноты. Возможно, кто-нибудь найдет это ощущение забавным, однако истинные любители искусства вместе со мной будут сожалеть о том, что их до такой степени развратили и испортили. Что может музыка, если на сцене то полный похоти мужчина гоняется за беззащитной женщиной, то подлец с хрипом бьется в предсмертных судорогах?» (Lexicon, 135).

Что же до англо-саксонских ревнителей приличий, включая и музыкальных критиков, то для них Париж всегда был притягательным и шокирующим символом распутства, средоточием аморальности. Рецензируя первое американское представление оперы Шарпантье «Луиза», Кребиль писал в нью-йоркской «Tribune» за 4 января 1908 года: «Эта опера — истинно парижская по своей аморальности. Наряду с сюжетом, который прославляет вольность нравов Парижа и насмехается над добродетелью, семейными узами и другими институтами, устанавливающими и навсегда сохраняющими стабильность и благоденствие общества, музыку оперы тоже можно расценить как аморальную. …Она чрезвычайно привлекательна для тех, кто исповедует интеллектуальный и моральный анархизм, столь характерный для культуры Запада, с ее стремлением идеализировать насилие и выставлять священные ценности в смешном виде. Ей свойственно смешивать с помойными отбросами высокие идеалы красоты и долга, а всякую мерзость, грубость и животное начало возводить на пьедестал».

Московская «Правда» в одной из статей политического толка объявила эротический натурализм оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» невротическим продуктом буржуазного декаданса (Lexicon, 176). Зрители нью-йоркской постановки оперы также были шокированы. Уильям Джеймс Хендерсон пишет в нью-йоркской «Sun» за 9 февраля 1935 года: «„Леди Макбет Мценского уезда“ — альковная опера. Мы видим множество непристойных объятий двух грешников, которые с мычанием и урчанием катаются по кровати возле движущейся декорации стены дома, и в результате ничего не теряем. Для первых поцелуев композитор написал музыку, которая своим грубым животным натурализмом превосходит все, что было написано ранее. Конечно, здесь мы не можем отказать себе в удовольствии все преувеличить. Шостакович, несомненно, впереди всех композиторов в истории искусства, сочинявших порнографическую музыку. Он совершил подвиг, музыкальным языком описав отношения, которые, в точности изображая то, что последует дальше, превращаются в откровенное непотребство. А венчает непотребство соло тромбона в развязной джазовой манере, выражающее полное удовлетворение. И эту вульгарную фразу, сделав ее раз в десять оскорбительнее в точности изображения, композитор переносит в последнюю сцену, словно помогая нам понять, насколько утомила любовника его избранница. Вообще вся сцена по смыслу мало чем отличается от похабщины, что пишут обычно на стенах туалетов» (Lexicon, 175–176).

Стражи общественной морали были изрядно шокированы расцветом синкопированной музыки в Америке на рубеже XIX—XX веков. В передовице, озаглавленной «Вырождающаяся музыка», «Musical Courier» за 13 сентября 1899 года отмечает новую опасность: «Страну захлестнула волна музыки вульгарной и вызывающей. Сплошные регтаймы и кекуоки, с их разнузданными и похотливыми движениями. …Нашим детям и молодежи непрерывно выставляют напоказ прижатые друг к другу тела, которые дергаются и трутся под эту вульгарную музыку. И с художественной, и с моральной точки зрения она подавляет; ее необходимо обличать и запрещать и в прессе, и с трибуны, и с церковной кафедры».

Его Высокопреосвященство архиепископ Дубьюка (штат Айова) сказал на национальном собрании женщин-католичек в Билокси (штат Миссисипи) 25 октября 1938 года: «Выродившаяся и деморализованная музыкальная система, получившая отвратительное название „свинг“, порвала все нити, еще как-то державшие молодежь. …Все эти джем-сейшены, джиттербаги и каннибальские ритмические оргии совлекли нашу молодежь по пути наслаждений прямо в ад!»

В России американскую народную музыку заклеймили как «ритмически организованный хаос намеренно подобранных нейропатологических звуков». А лидеры американских джаз-бэндов именовались в советской прессе не иначе, как «джаз-бандиты».

Максим Горький, для которого американская танцевальная музыка была «капиталистическим извращением», рассказывает о своих впечатлениях от концерта джаз-бэнда в таких выражениях: «Идиотский маленький молоточек бесстрастно отбивает: раз, два, три, десять, двадцать ударов. А потом, как комья грязи в кристально-чистую воду, сыплются дикие вопли, свист и стук, завывания, стоны и гогот. Слышатся голоса зверей: лошадиное ржание, свинячий визг, крики ослов и кваканье чудовищных жаб. …И вся эта отвратительная и грубая мешанина звуков подчинена еле намеченному ритму. Послушав минуту или две, можно вообразить, что эти вопли издает оркестр сумасшедших или сексуальных маньяков под управлением жеребца, отбивающего такт огромным фаллосом».

Сэр Ричард Р. Терри усматривал в джазовой музыке вызов белой расе. В «Водуизме в музыке» он пишет: «Теперь белую расу захлестнул поток негроидных чувств. Все эти „горячий джаз“, „фокстрот“ и „черный низ“ завладели юными умами. Негритянские спиричуэлс исторгают слезы у людей старшего поколения. Каждый вечер какой-нибудь эстрадный певец завывает в радиоприемнике о своих эротических ощущениях. Мы давно вступили в стадию безвольного подчинения подобным феноменам. …Мы можем не видеть никакого язычества в том, что полагаем всего лишь безобидными развлечениями, но от внимательного наблюдателя не может укрыться, что в недалеком будущем католическая церковь поставит заслон языческим влияниям».

Английский композитор и теософ Сирил Скотт нападал на джаз как на деяние Сатаны: «С распространением джаза, который повсюду насаждался темными силами, стала заметно приходить в упадок сексуальная мораль. В прежние времена женщины довольствовались благопристойным флиртом, но теперь очень многие из них заняты поиском эротических приключений, и сексуальная страсть превратилась для них в некое хобби».

Ни в балете, ни в изобразительном искусстве, литературе или политике психологический феномен неприятия непривычного не проявлялся так сильно, как в музыке. «Энциклопедия Абрахама Риса», вышедшая в Лондоне в 1805 году, раскритиковала старый добрый вальс: «Вальс — это новомодный распутный немецкий танец. Наблюдая, как его танцуют на вечерах в домах некоторых иностранцев, мы не могли отделаться от мысли, как нелегко, должно быть, английской матери видеть столь фамильярное обращение с ее дочерью, и тем более наблюдать, в какой грубой и вульгарной манере женщинам якобы возвращают утраченную ими свободу».

Когда Европу в 1913 году захватила мода на танго, пресса, церковная и правящая верхушки подняли ужасающий шум. В послании от 1 января 1914 года архиепископ Парижский пригрозил поклонникам танго отлучением от церкви: «Мы проклинаем танец чужеземного происхождения, именуемый танго, который своей распущенностью оскорбляет мораль. Христиане не могут даже мысли допускать танцевать его. Исповедники во время совершения таинства обязаны требовать исполнения этого запрета под страхом наказания». Кардинал Бостона О’Коннел заявил: «Если особи женского пола, танцующие танго, и есть новый тип женщин, то да сохранит нас Господь от любого развития этой аномалии»!

Чтобы защитить честь своей страны, посол Аргентины в Париже был вынужден официально заявить, что танго — «эксцентричный танец, пришедший из домов сомнительной репутации в Буэнос-Айресе, и никогда не был принят в домах приличных».

Вызывающие позы и движения современного балета всколыхнули возмущение моралистов не меньше, чем «распутные вольности» в опере. Когда Дягилев в 1912 году представил парижской публике «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси с Нижинским в главной партии, реакционное крыло парижской прессы подняло ужасный крик. Кальметт, издатель «Le Figaro», отказался публиковать обычный отчет о спектакле на том основании, что животный реализм à la russe — чистейшее нарушение приличий. Дягилев в ответ выразил протест, аргументируя его тем, что пластику Нижинского высоко оценил такой знаменитый скульптор, как Роден. На это Кальметт возразил, что Роден и сам хорош: выставил свои непристойные скульптуры в помещении, некогда принадлежавшем церкви. Впрочем, обостренное чувство морали не помешало Кальметту опубликовать интимную переписку французского министра Кэлло и мадам Кэлло перед самой их свадьбой. Настал день, когда мадам Кэлло ворвалась в кабинет Кальметта и застрелила его. Впоследствии парижский суд оправдал ее, квалифицировав поступок как совершенный в состоянии аффекта.

Когда Айседора Дункан в 1922 году босиком танцевала перед бостонской публикой, тогдашний мэр Кёрли немедленно издал приказ, запрещающий ей в дальнейшем появляться на сцене в таком виде. Мисс Дункан тотчас же отряхнула прах Бостона от своих босых ног и заявила одному из нью-йоркских репортеров, что «вся вульгарность пуританства сосредоточена в Бостоне». Потом добавила: «Обнажать красивое тело — это искусство, а вот прятать его — это пошлость и вульгарность».

Художники-модернисты подвергались точно таким же нападкам, что и композиторы: их работы объявляли непристойными. В майском выпуске французского журнала «Художник» за 1874 год было написано: «Господин Сезанн явно страдает белой горячкой. …Причудливые образы на его полотнах либо порождены воздействием гашиша, либо навеяны сонмами нездоровых видений».

Гасперини, один из французских антивагнерианцев прошлого века, провел параллель между музыкой будущего и изобразительным искусством будущего. Как ему удалось предвидеть, что спустя всего каких-нибудь полвека его карикатура на современное искусство обернется собственной противоположностью и станет великолепным описанием техники карикатурного изображения с искаженными углами? Вот что он написал в «Le Ménestrel» 20 августа 1865 года: «Хотите узнать, на что будет похожа музыка будущего? Давайте представим себе, что скульптор, найдя, что натура мелковата для его замысла, захочет все же изваять статую, которая соответствовала бы его буйной фантазии. Что он предпримет для этого? Он станет ваять полную противоположность тому, что видит перед собой. Вместо рта, параллельного подбородку, он высечет перпендикулярный рот; на месте носа окажется щека, а вместо пары глаз посередине лба возникнет один единственный. И, гордо подняв голову, скульптор воскликнет: „Я создал Скульптуру Будущего!“».

Лео Стайн мрачно вспоминал свою сестру Гертруду и их общего друга Пикассо: «По моему мнению, они занимаются самой безбожной ерундой, какую только можно себе представить».

Альбер Вольф, французский критик, написал в 1874 году: «Попробуйте втолковать господину Ренуару, что женское тело — вовсе не нагромождение плоти, покрытой зелеными и синими пятнами, что обычно свидетельствует об определенной стадии трупного разложения».

Еще более жесткое суждение высказал в 1886 году журнал «Churchman»: «Дега — всего лишь праздный зевака, сунувший свой нос за кулисы и в гримуборные балетных танцовщиц, которые настолько пали, что потеряли свое женское достоинство. Это отвратительно и оскорбительно. И не нужно обладать особой проницательностью, чтобы понять: эти стены заключают в себе искусство сатанинское, инфернальное, вдохновленное геенной огненной».

Американский натуралист Джон Барроуз в 1921 году писал в «Current Opinion»: «Бегло просмотрев иллюстрированное издание под названием „Ноа Ноа“, я познакомился с картинами француза Поля Гогена, где он описывает или считает, что описывает свой визит на Таити. Все фигуры на этих картинах деформированы, и вид у них какой-то запачканный, словно они измазались в саже или в антрацитовой пыли. Когда вырождается парижанин, это худший из всех видов вырождения: изящный, утонченный и надушенный».

Психологическая драма конца столетия возмущала моралистов ничуть не меньше. Американский театральный критик Уильям Винтер писал в нью-йоркской «Tribune» за 6 февраля 1900 года: «Нет более верного признака ментального и морального отклонения, чем любовь к декадентской литературе или искусству — ко всей той ерунде, что накропали авторы вроде Ибсена, Пинеро или Метерлинка. Ни один нормальный человек не проявит интереса к подобным произведениям. Это все равно, что регулярно ходить на скотобойню, чтобы наслаждаться запахом мертвечины».

Уолту Уитмену тоже доставалось от критиков. «Уолт Уитмен так же разбирается в искусстве, как кабан в математике», — писала «The London Critic» в 1855 году. По мнению нью-йоркской «Tribune», «основной вопрос, который поднимает цикл „Листья травы“ — это может или не может кто-нибудь, даже поэт, снять штаны на базарной площади».

В своей забавной истории нравов и обычаев «Руководство, как себя вести» Артур Шлезингер Старший приводит такую цитату из старинной книги об этикете: «Мы полагаем, что у девушки, которую увидят на улице с курящим мужчиной, перспектива счастливой жизни очень невелика». Дальше — оценка меняется: «Дамы недолго делали вид, что им не нравится запах табака, даже за столом». И, наконец, в последнем издании книги узнаем потрясающую новость: «Женщинам, и в том числе американкам, дозволено курить».

В «Секрете Сюзанны» Вольфа-Феррари страшной тайной оказывается факт, что Сюзанна тайком покуривает сигареты. Ее муж, обнаружив в пепельнице окурок и сигаретный пепел, начинает подозревать, что она завела любовника. Оба потрясены, но успокаиваются, когда выясняется, что сигарету выкурила сама Сюзанна. Абсолютный хэппи-энд.

Уже не позднее 1923 года в некоторых районах Америки мужчины наблюдают курящих женщин, а ведь еще совсем недавно за такое поведение могли и убить.

Нью-йоркская «Times» за 12 ноября 1923 года опубликовала такую историю:

«Убита новобрачная, у которой нашли пачку сигарет.

Кларксбург, Уэльс, штат Вирджиния.

Когда очаровательная Луэлла Мэй Хедж, пять месяцев назад вышедшая замуж, отказалась объяснить мужу, откуда у нее взялась пачка сигарет, тот ее застрелил. На суде Оукей Хедж заявил, что обезумел от бешенства, обнаружив сигареты у нее в сумочке, а когда стал ее расспрашивать, она рассмеялась ему

в лицо».

В политике неприятие непривычного проявляется всякий раз, когда начинаются законодательные дебаты. Дэниел Вебстер, Джон Адамс и Джеймс Мэдисон проголосовали против всеобщего избирательного права, сославшись на правило «королевских чисел» и на политическую власть «разношерстного и весьма единодушного населения наших крупных и мелких городов». Право голоса для женщин вызвало еще более решительные протесты. Передовица ноябрьского номера «Harper’s Magazine» за 1853 год для пущей доходчивости своих аргументов пользуется музыкальными сравнениями: «Этот беззастенчивый женский социализм бросает вызов всем апостолам и пророкам. Ничто так не противоречит Библии, как предоставление женщинам права голоса. …Вместо прекрасно настроенного инструмента, имеющего в основе своей гармоничное взаимоотношение полов, мы получим нечто однообразное и немелодичное или, еще того хуже, хаотичное нагромождение отвратительных диссонансов».

Сторонники обскурантистского неприятия прогрессивных идей в науке зачастую призывали к здравому смыслу и логике. Фромундус Антверпенский выдвинул аргумент против вращения земли, который казался ему неоспоримым: «Все здания, да и сама почва улетит прочь при таком быстром движении, и люди вынуждены будут цепляться за грунт ногтями, как коты, чтобы тоже не улететь с поверхности земли».

Немецкий теолог XVI века Филипп Меланхтон писал в своей работе «Физические элементы»: «Наши глаза говорят нам о том, что небесный свод за двадцать четыре часа совершает полный оборот. Но некоторые, из любви к новизне или из желания выказать свою изобретательность, утверждают, что это земля движется. И то, что они прилюдно высказывают подобные идеи, есть пагубный пример недостатка искренности и пристойности».

Итальянский странствующий мыслитель Сципионе Кьярамонти утверждал: «У животных, которые двигаются, есть конечности и мускулы, земля же ни того, ни другого не имеет, а потому двигаться не может».

Доктор Джон Лайтфут, ректор Кембриджского университета, в результате своих исследований Священного Писания заявил, что «небеса и земля были созданы вместе, в один и тот же миг, 23 октября 4004 года до нашей эры, в девять часов утра». Когда же накопившиеся данные геологии и палеонтологии показали, что мир существовал и до 23 октября 4004 года до нашей эры, фундаменталисты предложили тому оригинальное объяснение в памфлете «Краткое и полное опровержение антибиблейской теории геологов», опубликованном в Лондоне в 1853 году: «Все организмы, что находились в земных недрах, были созданы в первый из шести дней творения как эталоны растений и животных, которые должны были выйти на свет в третий, четвертый, пятый и шестой дни».

Кардинал Мэннинг утверждал, что учение Дарвина — «философия бесчеловечная: в ней нет Бога, а наш Адам, оказывается, обезьяна». Дизраэли по этому поводу произнес свою знаменитую фразу: «Вопрос вот в чем: кто же такой человек? Он обезьяна или ангел? Лично я, Господи, предпочел бы быть ангелом».

Доктор Николя Жоли из Тулузы поднял на смех Пастера: «То, что бактерии, способствующие разложению и брожению, попадают к нам из воздуха, — чистейший абсурд. В этом случае атмосфера была бы густой, как гороховый кисель».

Епископ Беркли горячо выступал против дифференциальных исчислений. В работе «Аналитик, или Речь, адресованная неверующему математику» он пишет: «Чем больше разум размышляет об этих идеях и следует им, тем больше он теряется и приходит в замешательство. Мельчайшие предметы, поначалу ощутимые, вскоре исчезают из поля зрения. Несомненно, второе и третье измерение в каком-то смысле кажутся тайной, покрытой мраком. Исходная скорость исходной скорости, начальное расширение начального расширения, то есть чего-то, что не имеет размера. …Но что представляют собой эти измерения? Или скорости исчезающих расширений? Они не суть ни конечные величины, ни величины бесконечно малые, ни вообще ничто. Как нам их называть? Может, призраками минувших величин?»

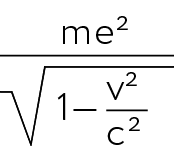

Знаменитая формула Эйнштейна, лежащая в основе освобождения атомной энергии, подверглась осмеянию как полная бессмыслица в книге Семюэля Генри Гуггенхаймера «Теория Эйнштейна, пояснения и анализ»: «Было бы неплохо привести здесь пример того, насколько опасно полагаться на математическую абстракцию в эйнштейновой формуле применительно к увеличению энергии в движущихся массах. Он утверждает, что кинетическую энергию, m, можно выразить короткой формулой:

однако, согласно преобразованию Лоренца, ей соответствует следующая формула:  где v 13 — скорость m, а c — скорость света. Иными словами, энергия, при всех обычных скоростях, выражается формулой me² 14, что означает увеличение массы согласно квадрату скорости света. Это выражение не имеет смысла, пока приведение его к единству не исключает значение с, и это интуитивно почувствовал профессор».

где v 13 — скорость m, а c — скорость света. Иными словами, энергия, при всех обычных скоростях, выражается формулой me² 14, что означает увеличение массы согласно квадрату скорости света. Это выражение не имеет смысла, пока приведение его к единству не исключает значение с, и это интуитивно почувствовал профессор».

Перспективы контролируемого высвобождения атомной энергии считались весьма незначительными вплоть до появления в 1931 году книги Фрэнка Аллена «Вселенная». «Если будут разработаны методы, — пишет он, — при помощи которых высвобождение энергии станет возможным, что сейчас сделать нельзя, ибо это кажется за гранью возможного, то сам экспериментатор, его лаборатория и город, где она расположена, немедленно будут разрушены и исчезнут с лица земли».

Однажды произошла интересная история, которая заставляет признать справедливость теорий, ранее считавшихся несостоятельными. На вступительной лекции по химии в 1890 году профессор крупными буквами написал в левом верхнем углу доски: элементы не могут трансмутировать. Случилось так, что после лекции уборщик прислонил к доске книжную полку и она закрыла эту надпись. А через несколько лет был открыт радий. Профессор анонсировал лекцию об атомной трансмутации элементов. Для написания формул ему нужна была доска, и он велел отодвинуть книжную полку. Так слова, начертанные в то время, когда трансмутация элементов считалась невозможной, предстали перед глазами удивленных студентов.

Если верить консервативно мыслящим астрономам, то даже гармония сфер может показаться современной. Нью-йоркская «Times» за 27 августа 1950 года в статье, посвященной новому радиотелескопу, способному регистрировать статическое электричество удаленных галактик, пишет: «Если бы существовала музыка сфер, она бы больше походила на какофонию композиторов-модернистов, чем на гармонии, превозносимые древними греками».

Первый музыкальный лексикон инвектив, который ограничивался антивагнерианскими высказываниями, составил Вильгельм Тапперт. Лексикон был опубликован в 1877 году под «бесконечным» названием «Вагнерианский лексикон „любезностей“, содержащий грубости, издевательства, ворчание и всяческую клевету против маэстро Рихарда Вагнера, его произведений и приверженцев, составленный из высказываний его противников и тех, кто насмехался над ним, и благоговейно собранный в свободные часы его почитателями».

Подобранные в «Вагнерианском лексиконе» высказывания дают нам понять, на что способны критики, выступая против того, кого они действительно ненавидят. Ядовитая злоба, животная ярость в нападении, пена на чернящих противника губах — все это доходит до кульминации в отзыве немецкого историка Дж. Л. Кляйна о спектакле в испанском театре. Вот что он пишет:

«Дикая средиземноморская оргия в вагнеровском стиле, вопли духовых, звон жестяных банок и котлов, весь этот китайско-карибский грохот деревянных палок и режущий ухо визг ножей, трущихся друг о друга. …Бессердечное выхолащивание и уничтожение любой мелодии и любого тонального очарования музыки. …О, это наслаждение от разрушения всякой тональной осмысленности, этот неистовый сатанинский раж в оркестре, дьявольское мяуканье скандальной музыки, несущей с собой гибель, под аккомпанемент оркестра, который словно хлещет тебя по лицу. …Отсюда и загадочное обаяние, которое делает эту музыку кумиром для слабоумных особ королевских кровей, игрушкой для камарильи, для скользких и льстивых придворных, словно покрытых змеиной слизью, для пресыщенных и истеричных приживалок, которым нужна гальваническая стимуляция в виде всей массы оркестра, чтобы их усталые от удовольствий лягушачьи лапки снова задергались в неистовых конвульсиях… И весь дьявольский грохот исходит от упрямца, как наркотиком, околдованного оркестровой медью и собственной спесью, раздувшегося от нездорового и разрушительного чувства собственного величия. Зловонные и ядовитые мефистофельские миазмы уже отравили придворного композитора и главного дирижера преисподней — Вагнера!» (Lexicon, 236–237).

Эта тирада кажется невероятной по интенсивности оскорбительного многословия, вполне в американской традиции поношения, первооткрывателем которых считается Уильям Каупер Бранн из Вако в Техасе, написавший в пику издателю газеты: «Хотел бы я знать, что станется с издателем лос-анджелесской „Times”, когда дыхание покинет его дородное тело и смерть остановит энергичную работу его нежизнеспособного мозга. Его нельзя будет сбросить в море, чтобы не перетравить всю рыбу. Его нельзя будет подвесить в воздухе, как гроб Магомета, чтобы окружающие миры, стараясь не заразиться, не столкнулись со страшным грохотом и не ввергли вселенную в хаос Вечной Ночи. Треклятый мерзавец — тот еще подарочек, попавший в руки Божеству, и мне очень любопытно знать, что же Божество с ним собирается сделать».

Отчего музыкальные критики, большинство которых в обыденной жизни милейшие люди, так часто срываются на откровенную брань?

Филипп Хэйл, возможно, объяснил этот психологический парадокс, когда прокомментировал в бостонском «Journal» за январь 1893 года тираду Ганслика о Скрипичном концерте Чайковского (Ганслик утверждал, что у Чайковского явный непорядок со слухом): «Я полагаю, что грубость господина Ганслика одинаково продиктована как желанием написать пригодную для чтения статью, так и праведным негодованием».

Комментировать