Николай Яковлевич Мясковский: вокруг Шестой

Николай Яковлевич Мясковский: вокруг Шестой

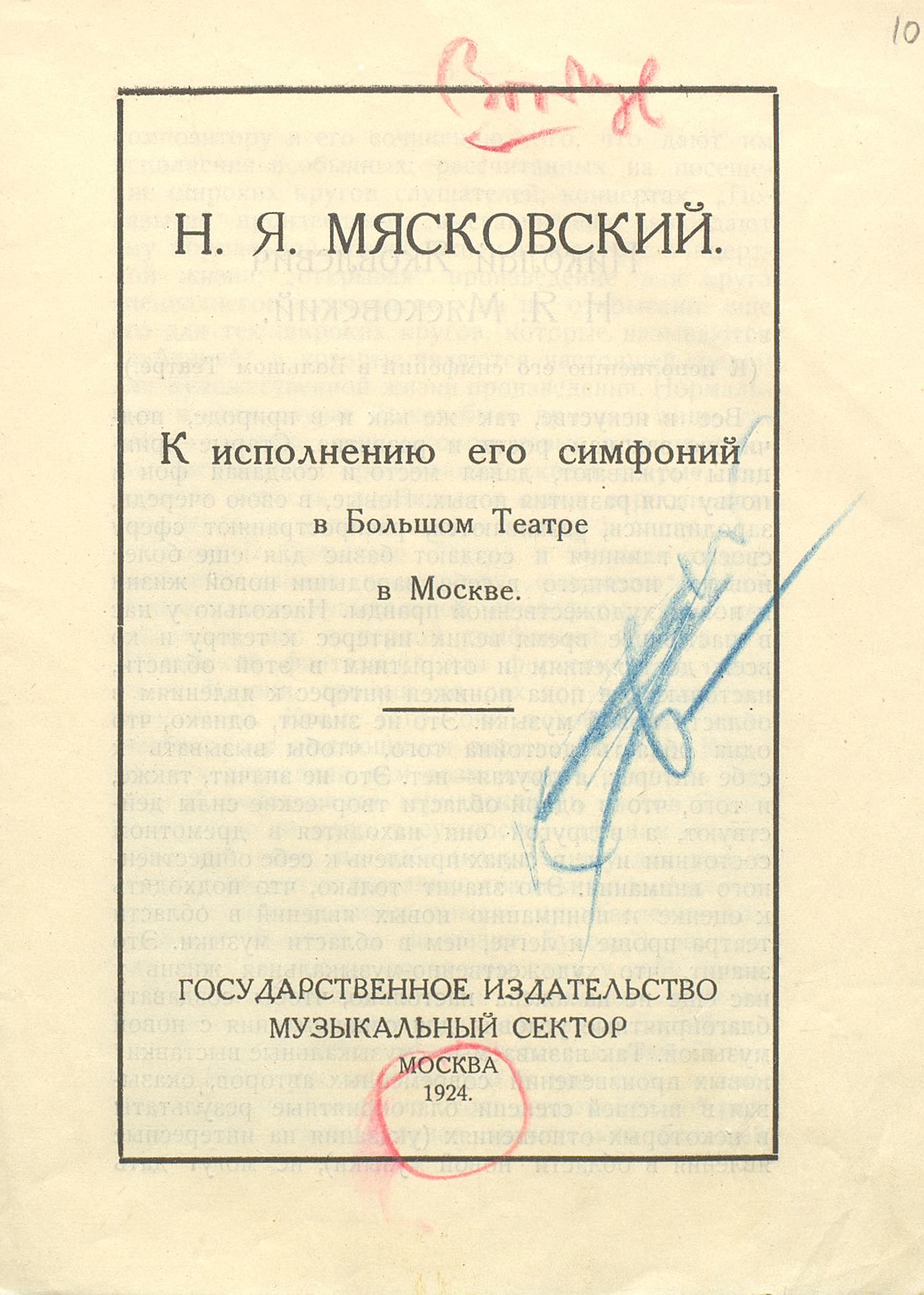

Шестая симфония Н. Я. Мясковского вошла в историю русского музыкального искусства как одна из вершин отечественного симфонизма. Премьера ее, состоявшаяся 4 мая 1924 года в Большом театре1, стала событием большого общественного значения, равным по резонансу прошедшим позднее премьерам Пятой, Седьмой, Восьмой и Десятой симфоний Д. Д. Шостаковича. Исполнение симфонии было обставлено с необычайным размахом. Музыкальный сектор Госиздата выпустил брошюру «Н. Я. Мясковский. К исполнению его симфоний в Большом театре в Москве»; в ней композитор назван «выдающимся музыкальным творцом нашей современности», а его новый симфонический опус — «одним из крупнейших музыкально-художественных явлений в современной русской музыкальной жизни»2. Современники услышали в новом сочинении Мясковского то объединяющее духовное содержание, которым истинно высокое произведение искусства «кодирует» свое время, запечатлевая для потомков его главные, нередко скрытые, смыслы.

О Шестой симфонии в двадцатые годы писали, помимо В. М. Беляева [2; 3], Б. В. Асафьев [4], Ан. Н. Александров, позднее вспоминал В. Я. Шебалин. Все они входили в круг лиц, близких композитору, в так называемый ламмовский кружок3, и потому многие детали творческого замысла сочинения были им известны. Позднее, в 1936 году, обстоятельства рождения Шестой симфонии запечатлены Мясковским в «Автобиографических заметках о творческом пути», впервые опубликованных к 55-летию композитора в журнале «Советская музыка» [11]. Впоследствии каждый из исследователей, обращавшихся к сочинению, считал своим долгом взять данный текст за основу собственных рассуждений. Это и первый биограф композитора Т. Н. Ливанова, монография которой была опубликована спустя три года после его смерти [10]. Это и М. Е. Тараканов4 [14], и И. Ф. Кунин [9], и А. А. Иконников [8], и З. К. Гулинская [5], и Г. Тасси [16], и Г. Фореман [15]. Из последних работ выделяются статья П. Зука о Шестой симфонии, посвященная семантике горя в финале сочинения [7], и работа О. Е. Гумеровой, обосновывающей смысловое и интонационное единство тематизма этого произведения [6].

Мясковский в период создания Шестой симфонии

Фото: РГАЛИ

Исследователи идут по пути, заданному самим композитором, который определил проблематику сочинения как «интеллигентско-неврастеническое и жертвенное восприятие революции и происходившей гражданской войны» [11, 15]: «<…> в 1922 году у меня созрел замысел 6-й симфонии5 <…> отчасти в связи с прочитанной драмой Верхарна “Зори”, где так же выпукло дается мотив жертвы “за революцию”»; «Кажущаяся теперь странной концепция 6-й симфонии — с мотивом “жертвы”, “расставания души с телом” и каким-то апофеозом “мирного жития” в конце <…>» [11, 15–16].

Долю иронии и некоторого самоуничижения, свойственную публичным высказываниям Мясковского о своих сочинениях, было бы неверно объяснять особенностями сталинского времени, для которого публичные покаяния и признание ошибок являлись делом привычным. То, что многим казалось вполне допустимым, для композитора таковым решительно не являлось. Достаточно вспомнить драматичные события 1948 года, историю с Постановлением ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели», когда четверо из шести его фигурантов (Д. Д. Шостакович, С. С. Прокофьев, А. И. Хачатурян, Г. Н. Попов — пожалуй, кроме В. Я. Шебалина) так или иначе признали свои «творческие ошибки». Единственным, кто отмолчался, демонстративно игнорировал своим отсутствием публичные судилища, стал Мясковский. По сути, он так же — излишне самокритично, прямо-таки самоедски — отзывался о себе как композиторе и до революции.

Дружеский шарж. Мясковский запечатлен в форме штабс-капитана Русской императорской армии

с короной на голове после триумфальной премьеры Шестой симфонии

Фото: РГАЛИ

Феномен Мясковского в психологии творческого сознания по-своему уникален. В нем парадоксальным образом сочетались противоположные свойства. Это беспощадная к себе требовательность, которая была в каком-то смысле разрушительна, происходила от трезвого аналитического склада его ума, от редкой для художественной натуры выедающей душу самокритичности. Кроме того, это была своеобразная форма психологической защиты, избранная им в годы юности и остававшаяся до смерти неизменной, — желание максимально скрыть свое творческое «я», в котором он был непреклонно убежден, иначе бы и не писал. В том-то и состоял особый трагизм его художественной натуры, раздираемой внутренними сомнениями, метаниями и противоречиями.

Опубликованная автором программа симфонии оказалась подкреплена цитатной драматургией. В 1936 году в добавление к вышеизложенным словам композитор указал на две французские революционные песни, использованные им в финале: «Ça ira!» и «Карманьолу». Еще об одном, контрастирующем, смысловом тематическом плане композитор тогда умолчал, что неудивительно. Трудно представить в 1936-м, в год принятия сталинской конституции, какое-либо публичное упоминание о религиозной составляющей в произведении искусства. В изданной в 1948 году партитуре Шестой симфонии процитированный Мясковским духовный стих «О расставании души с телом» получил легитимность обозначением «русская народная песня»6. Так же называет его и Т. Н. Ливанова в первой монографии о композиторе, опубликованной в 1953 году. Именно тогда, почти через 30 лет после премьеры, широкой музыкальной общественности стало известно, что французские революционные мотивы — это лишь одна сторона тематического конфликта, заложенного композитором в сочинении7. Однако близкие Мясковскому люди узнали об этом от автора намного ранее, публично ретранслируя его идеи в своих критических отзывах о творчестве композитора8. 9 августа 1922 года Мясковский сообщил Асафьеву: «<…> вернувшись с дачи, я очень скоро прикончил свое 6-е непристойное детище, правда, очень наспех, сыро, но все же до последнего такта. Не знаю, что получится в окончательном виде (работы еще уйма — месяцев на пять!), но пока, за исключением несколько суховатого Andante, все остальное в головокружительном роде — музыка, несущаяся, что называется, закусив удила. 1-я часть минорно-стремительная с унылым заключением, 2-я — стремительно-фантастическая, 3-я — мажорное Andante, 4-я — самая дикая и пестрая смесь из стремительно несущихся “Карманьол”, Ça ira, Dies irae и наконец русского духовного стиха (если у вас есть сборник Пятницкого — посмотрите 1-й духовный стих). В конце будет хор (монастырский) из одних контральт. Конец мажорный очень спокойный. Es-moll— Es-dur. Но я все же опустошен. Я работаю через силу. У меня исчезли искренние цели. Музыка, искусство...? — я смотрю поверх их — куда? — сам не знаю» [1, 283]9.

Титульный лист брошюры, выпущенной к исполнению симфоний Мясковского в Большом театре

Фото: РГАЛИ

Однако, как представляется, еще в начале 1922 года Мясковский, задумавший Шестую за полгода до этого, не представлял, куда и как двигаться в ее создании. 15 января 1922 года он писал Асафьеву: «Я теперь, после Питера, все еще пребываю в состоянии полного душевного расстройства — и решительно не способен ни к какой работе, не говоря уже о музыкальной. Тяжелей всего оставаться одному, не сплю ночи, но тянет к этому ковырянию бесплодному и разъедающему. Иногда я думаю, что я кончился не только как художник (мне ничего не идет на ум и ничего не удается насильно; откуда же 6-я симфония! Да если бы она и варилась бы, то вы о ней больше знаете, чем кто бы то ни было — я вам летом, давно, показывал набросок 1-й темы, и вы еще нашли его для меня совсем необычным, — но с тех пор ничего не прибавилось), но и как живой человек» [1, 275].

Мясковский имел в виду первую тему сочинения, которая, если спроецировать на нее достаточно обтекаемые формулировки Иконникова (что опять же для советских времен объяснимо), имеет прямую текстовую расшифровку: «Смерть, смерть, смерть врагам революции» — фраза, которую композитор услышал на одном из революционных митингов10. Симфония как раз и начинается аккордами tutti. То есть для посвященных сочинение открывают возгласы толпы: «Смерть, смерть, смерть…». «Смертные аккорды» определяют его характер, подчеркнутый к тому же еще и избранной композитором тональностью es-moll11.

Пример 1

Итак, начало «симфонии смерти» было найдено уже летом 1921 года. Затем более полугода замысел не получал развития, пока этому не поспособствовало неожиданное сильнейшее духовное и музыкальное впечатление.

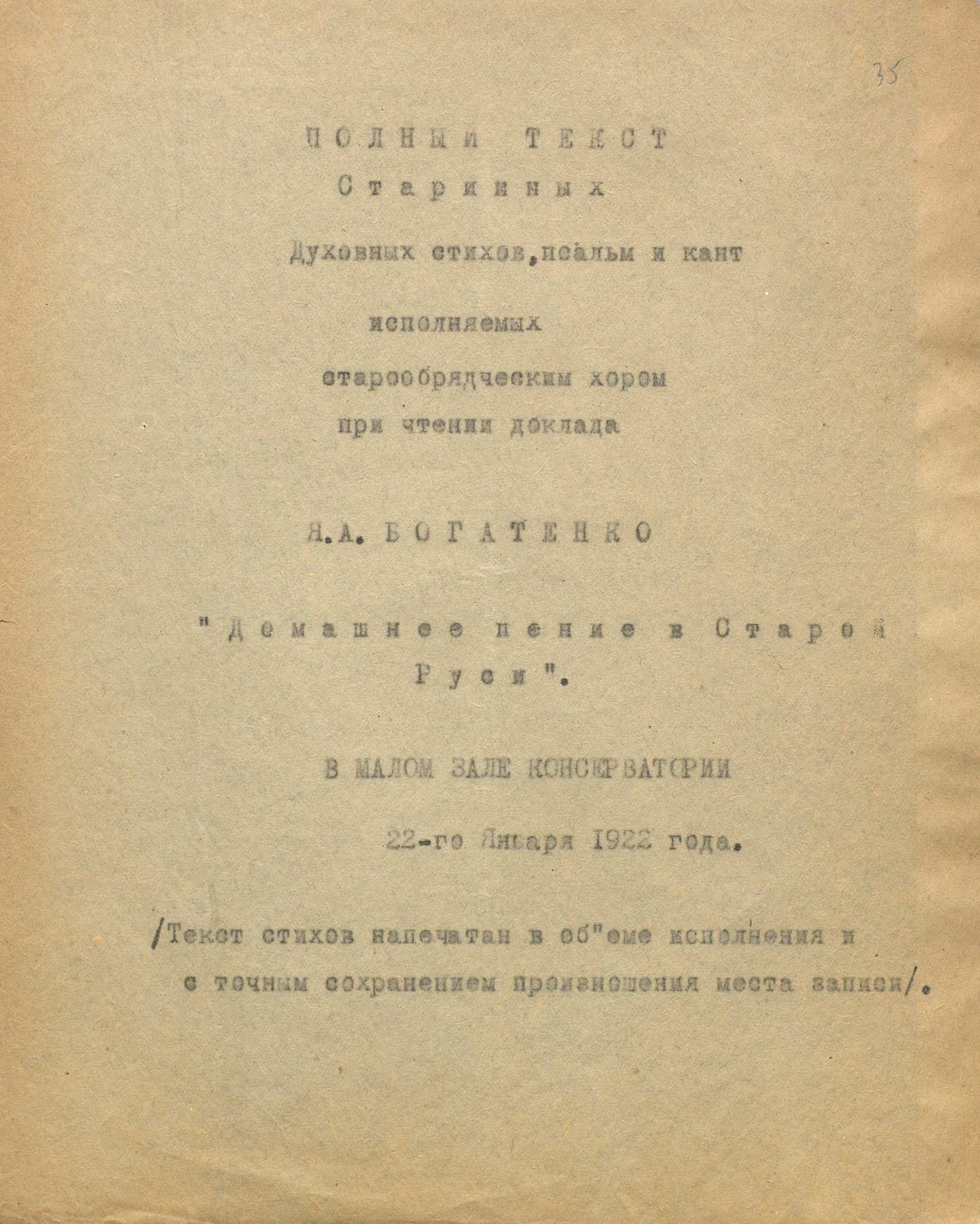

В хронику зарождения и практического осуществления замысла Шестой следует ввести еще один документальный источник, связанный, как представляется, с окончательной кристаллизацией и оформлением авторского замысла. В личном архиве Мясковского, хранящемся в РГАЛИ, содержится программа посещенного им концерта, состоявшегося в Малом зале Московской консерватории 22 января 1922 года, через неделю после написания композитором процитированного письма Асафьеву («мне ничего не идет на ум»).

Это была лекция-концерт под названием «Домашнее пение в старой Руси». Старообрядческий хор при московском Братстве Честнаго и Животворящего Креста Господня осуществлял свою просветительскую деятельность, как указывает М. П. Рахманова, с 1911 года. Датой последнего его выступления исследовательница называет 1 июля 1918 года12. Однако через три с половиной года состоялось выступление хора в Малом консерваторском зале, на котором присутствовал Мясковский. Видимо, оно и стало последним. Затем гонения на Церковь стали особенно ожесточенными. Через три месяца, в мае, был арестован патриарх Тихон.

Первый лист программы лекции-концерта Я. А. Богатенко и старообрядческого хора

в Малом зале Московской консерватории 22 января 1922 года

Программа этой лекции-концерта была составлена в соответствии со сложившимися традициями коллектива и носила четкий тематический характер; легко угадывается и основная идея о наступлении трагических дней, о торжестве зла, расплате за грехи и молитве за безвинно убиенных.

Программа

звуковой иллюстрации к докладу

Я. А. Богатенко

«О старинном русском пении»

(при участии старообрядч[еского] хора)

В Малом Зале Консерватории

22 января 1922 г.

I ОТДЕЛЕНИЕ

Образцы знаменного крюкового и демественного пения

- «Множество содеянных ми зол», 6 гласа

- «Днесь рождает Девая»

- «О преславное чудо», стихира 6 гласа с канонархом (Л. Зубова)

- «Чертог Твой вижу», светилен

- Не отврати лица Твоего», великий прокимен

- «Символ Веры». Осмогласник знаменного распева

II ОТДЕЛЕНИЕ

- «Стих о пустыне»

- «Стих о «Золотой книге»

- «Плач Иосифа Прекрасного» с «возглашением» канонарха (Л. Зубова)

- Стих о Марии Египетской (с имитацией кобзы)

- Плач Адама (на два хора)

- Стих «умиленный» (с имитацией кобзы)

- Стих о Иоасафе царевиче (на два хора)

- Псальма «о печальном положении человеков»

- Торжественная канта 18 века

- Стих поминальный «нищей братии» (в современной гармонизации)13

При составлении программы и ее оформлении Я. А. Богатенко, как и ранее, не отступил от сложенных им в 1910-е годы, в пору широкой концертной деятельности хора, традиций, снабдив ее словесными текстами всех исполнявшихся духовных стихов со следующим указанием: «Текст стихов напечатан в объеме исполнения и с точным сохранением произношения места записи»14. Программа, представляющая собой машинопись на бумаге плохого качества, пожелтевшей от времени, была бережно сохранена Мясковским. Звучавшие в концерте духовные стихи были выстроены согласно единой, легко угадываемой драматургической линии, которую слушатели без труда ассоциировали с трагедией современности: оскорблением и потерей человека в человеке, надругательством над верой, наступлением времени скорби, печали.

1. Стих о пустыне

Кто бы мне поставил

Прекрасную пустыню

Кто бы мне построил

Не на жительном тихом месте

Что бы мне не слышать

Человеческого гласа

Что бы мне не видеть

Прелестнаго сего света.

(Напев стиха из крюкового рукописного сборника

Витебской губернии)

2. Стих о Золотой Книге

Грядет старец из пустыни

Черноризец из вертепу;

Идет старец, а сам плачет,

Встречь ему идет Сам Господь;

«Что ты, старче, о чем плачешь,

Черноризец, что рыдаешь?»

— Как мне слезно не рыдати,

Потерял я Золотую Книгу,

В море уронил я Ключ Церковный.

«Ты не плачь, старче, — сказал Господь

Золотую напишу Я Книгу.

Я сине море повысушу

И достану Ключ Церковный».

(Напев стиха записан в Казанской губернии)

3. Плач Иосифа Прекрасного

(«с возглашением»)

Кому повем печаль мою,

И кого призову ко рыданию.

Токмо Тебе, Владыко мой,

Известна Тебе печаль моя.

Моему Творцу Создателю,

И всех благих Подателю.

Кто бы мне дал источник слез,

Стал бы плакать я и день, и ночь.

Кому повем печаль мою,

И кого призову ко рыданию.

(Напев — из крюкового старообрядческого сборника)

4. Стих о Марии Египетской

(с имитацией кобзы или лиры)

Я жила была девица у отца дочь одна,

Приневоливал меня батюшка, приневоливал замуж итттить.

Уж я думала, подумала, сама я про себя;

Коли замуж мне иттить, — не грехи поступить.

Собралася я девица за полночь со двора,

Я пошла побрела во темные во леса

Я жила в лесу девица шестьдесят лет со зверьми.

Мне на встречу девице шел святой отец чернец:

«Ты святой отец чернец, исповедовай меня».

— Исповедовал тебя Сам Исус Христос.

(Напев стиха записан с голоса в Московской губернии)

5. Плач Адама

(на два хора)

Восплакался Адам перед раем стоя:

О, раю мой раю, прекрасный мой раю.

Мне ради раю сотворену быстэ,

Еввы ради раю заключену быстэ.

Евва согрешила, Адама прельстила,

От раю отогнала, во ад погрузила.

Христос народился, в Ердани крестился,

Адам освободился, и мир обновился.

Оставим мы гордость, примем мы кротость.

Покинем мы скупость, возлюбим мы нищих,

Накормим мы алчных, напоим мы жадных

И тем себе купим небесное царство.

(Основной напев из рукописи старообрядческого сборника)

6. Стих «умиленный»

(с имитацией кобзы или лиры)

Взирай с прилежанием, тленный человече,

Како век твой проходит, а смерть недалече,

Готовся на всяк час, рыдай со слезами,

Да не покрет тебе смерть со злыми делами.

Молитву прилежную к Богу возсылайте.

На сие писание умильно взирайте.

(Напев — из крюковой старообрядческой рукописи)

7. Стих о Иоасафе Царевиче

(на два хора)

Приидите вэрнии, людие внушите,

Дивная имаи рещи, умильно судите,

Велию любовь явлю Бога всевелика,

Како предивно взыска спасти человека,

Человека не проста (от царя рождена),

Иоасафа, лицом вельми удобрена.

Семя Слово Божие бысть умноженно,

По всей стране Индиистей уплодотворено.

Святый Иоасафе, ликуяи высоко,

Обрати с любовию на ны свое око.

(Напев — из старообрядческой рукописи)

8. Стих «зело полезный»

О, коль наше на сем свете житие плачевно,

Коль скоро и коль кратко аки однодневно.

Родимся мы на свет наги, облиты слезами,

Что будет, куда пойдем, не знаем мы сами.

Не надейтесь, богачи, на то, что богаты,

Не запрут же от смерти Вас камены полаты.

Ох, на всех смерть приходит, все мы умираем,

Токмо там отраду чаем, жизнь ввек ожидаем.

(Напев — из старообрядческой рукописи)

9. Торжественная канта входу во Иеросалим

Радуйся, зело, дщи Сионя,

Се царь твой возседе на коня.

Софония вопиет,

Захария глаголет:

«Владыце, Владыце, сретше щадите, и принесите

Днесь ваия финика,

По нем грядет Владыка,

Владыка, Владыка.

Всяческая создавыидланию

Вчера пришел Христос в Вифанию.

И Лазаря воскреси во едином словеси.

Смердяща, смердяща.

Сестры сретаху, горца рыдаху.

«Аще бы Ты зде пребыл,

Нам зрящим, нам зрящим».

Усты мед подают сладчайши,

Сердцем же желают горчайши.

Во Иерусалим входящу, на жеребят седящу:

«Осанна, осанна».

Дети вопиют, младенцы глаголют:

«Благодать нам толика, юже принес Владыка,

Есть данна, есть данна».

Розы постилаху, пути украшаху,

Во град Его сретаху, радостно пояху:

«Осанна, осанна».

(Основной напев — из крюковой старообрядческой рукописи)

10. Поминальная

Да помянет Господи

Род ваш племение,

Отцов ваших, матерей,

Дедушек, бабушек.

Всех же по имени

Господь же их знает.

Запиши их, Господи,

В грамотки церковные!

Понеси их, Господи,

За престолы святые, духовные.

[Сотвори им, Господи,

Вечную память.]

(Народный напев в гармонизации Римского-Корсакова)15.

Последняя «Поминальная», по-видимому, вызвала у композитора мысль сделать этот духовный стих смысловым и интонационным центром финала и симфонии в целом16. Однако он воспользовался лишь идеей, но не ее конкретным текстовым и музыкальным воплощением, и обратился к менее известному, по сравнению со сборником Римского-Корсакова, источнику, на который доверительно указал Асафьеву, — сборнику М. Е. Пятницкого17. Стих «О расставании души с телом» — из того же смыслового ряда, что и духовные стихи, подобранные А. Я. Богатенко для своего концерта-прощания. Концерт стал, как представляется, мощным катализатором идей, цементирующих смысловое поле Шестой симфонии. От обретения композитором концепции до ее практической реализации прошло совсем немного времени, о чем можно судить, читая письма Мясковского Асафьеву. 5 июня он писал: «<…> работа начинает двигаться. В эскизах кончил две с половиной части 6-й симфонии, которая становится страннее с каждой частью» [1, 276]. В начале августа, как уже упоминалось, композитор завершил симфонию в клавире. Обычный для него ход творческого высказывания. Окончательный оркестровый вид сочинение обрело через год, в начале июля 1923-го. Замедление темпа работы связано было с обычной загруженностью преподавательской и издательской деятельностью, неожиданным арестом П. А. Ламма и хлопотами по его вызволению из заключения. В большом письме Асафьеву, которое Мясковский писал в течение четырех дней (со 2 по 5 июля), звучит удивительное для композитора признание полного удовлетворения итогом. Самое же главное — это впервые столь отчетливо обретенное им ощущение верности направления творческих поисков. Другого такого признания в гармоничном совпадении внутреннего интуитивного художественного чувства и его практического осуществления в известных на сей день высказываниях Мясковского более не найти: «Сегодня я после шестимесячных стараний, наконец кончил оркестровку 6-й симфонии — ах, какая была трудная бестия! Я над ней хлопотал ведь полных 2 года. Кажется, вышло недурно <…>. Кажется, я скоро охвачу настоящий смысл подлинно музыкальной стихии и надлежащих способов ее оформленного выражения. Я все думаю и думаю» [1, 288].

Кстати, несколько отвлекаясь от заданной здесь темы, обратимся к одному моменту, очень существенному для постижения драматизма внутренних переживаний Мясковского и сложности его взаимоотношений с, казалось бы, близкими по творческим устремлениям музыкантами, а по сути — бесконечно чуждыми и не пытающимися даже вникнуть в его идеи. В период между окончанием Шестой и ее триумфальной премьерой произошло событие, имевшее для композитора катастрофическое значение. В первые дни нового 1924 года Прокофьев, полный разочарования от присланной ему Мясковским партитуры Пятой симфонии и свято веривший, судя по записям в его дневнике, в свою музыкантскую правоту, не без предшествующих внутренних терзаний, написал старшему другу беспощадные слова о «нескладном, мертвящем влиянии Глазунова»18, буквально разгромив сочинение: «<…> это бледно, неуклюже, старо, и без малейшего вожделения к звуку, без малейшей любви к оркестру, без всякой попытки вызвать его к краске, жизни и звучанию. <…> эти метнеровские осколки висят на Вас как камни и невидимо тянут Вас в теплое, уютное болото. Болотному жителю в болоте — рай; у Вас же, человека свежего, невольно вырывается крик ужаса при погружении: “спасите, подо мной нет твердой почвы!” Еще бы, где ж в болоте да твердая почва! Разве что на дне» [12, 181–182].

Пять дней, с 12 по 16 января, Мясковский, пытаясь оправиться от неожиданного, убивающего и оскорбительного отзыва о своем ныне самом известном и исполняемом симфоническом детище, писал ответ: «Вся Ваша ругань по адресу 5-й нисколько меня не обидела и не взволновала. Вы совершенно правы <…>. Думал по поводу пары фраз из Вашего письма: что я не люблю оркестра <…> Кроме того, как это сейчас ни странно, меня звучность, как таковая, очень мало увлекает, я настолько бываю поглощен выражением мысли» [12, 183].

Напротив — и обидела, и смертельно оскорбила, да так, что, лишь только начавшись, духовный взлет был грубо и беспощадно оборван, наступил редкий даже для болезненно рефлексирующего сознания Мясковского кризис (буквально — хоть в петлю), глухо отразившийся в письме Асафьеву, написанном 11 марта, спустя два месяца после январского диалога с Прокофьевым: «Вообще, мне что-то не нравится, когда пишут обо мне как музыканте — я не музыкант! <…> полная моя обездарненность <…> я совсем потерял приличный человеческий облик и опустился вовсе. Вы видите, что я не мог вам писать — мне не о чем было, меня ничто не интересует, я полутруп. <…> теперь меня нет, а то что было — провинциально даже для современной России» [1, 292]. «Провинциально» — это прямой отголосок отповеди Прокофьева, заботящегося прежде всего об эффектности, броскости подачи своего музыкального материала, о том, чтобы, не дай бог, не повториться, чтобы в твоей музыке не узнали предыдущий опыт твоих же учителей. По Прокофьеву, «классик есть смельчак, открывший новые законы, принятые затем его последователями» [12, 181]. Так сформулировал Прокофьев все в том же январском письме Мясковскому свой творческий девиз.

Казалось бы, стоило тут вступить в спор, не согласиться с очевидной категоричностью высказанных Прокофьевым слов. Глухой отзвук несогласия все же прозвучал во фразе Мясковского о своем стремлении к «бескрасочности» художественного высказывания, за которой стояло нечто большее, чем аскетизм выражаемой мысли. Главное для Мясковского здесь — не способ выражения, а именно самая мысль, идея. В Пятой такой демонстративно выражаемой идеей стала тема восторга перед ясной красотой и величием национального искусства, которое одно в дни разрухи, лишений и голода (скрытым укором звучат в ответном письме слова Мясковского о том, что Пятая написана «после голода войны») сохраняет в человеке человека, позволяя ему воспарить над мерзостями и ужасами жизни, дает внутреннюю силу и спокойствие перенести все выпавшие ему страдания. В Пятой Мясковский сознательно цитировал национальный оркестровый стиль, цитировал жанр классической русской симфонии. Именно эта подчеркнутая стилевая ориентированность шокировала модернистское ухо Прокофьева, который не понял и не оценил искреннее и полное любви приношение Мясковского русской симфонической школе: «<…> заключительные белые ноты финала именно так и должны быть — это просто хорал — гимн, и звучат заражающе оглушительно, хотя и провинциально» [12, 183].

Еще через два месяца громко прошла премьера Шестой симфонии, как-то сгладившая и чуть залечившая нанесенную душевную рану. Но обретенная, было, после окончания Шестой почва, уверенность в своем пути, навсегда ушла из-под ног.

Январские письма 1924 года обнажили суть противоречий творческих поисков двух композиторов. Для Мясковского стало очевидностью стремление выразить в создаваемом произведении некий надмузыкальный духовный посыл, своего рода пасторский глас, обращенный к тому, кто «имеет уши, да услышит». И если в Пятой это был глас жизни, то в Шестой — глас смерти, смирение и приятие ее.

Когда пишут, повторяясь, о том, что предшествовавшие драматические события (трагическая гибель отца композитора и смерть тетушки, наступившая от инсульта) стали факторами, определяющими содержательный пласт Шестой симфонии, — это справедливо, но лишь отчасти. Основания для таких суждений дает фраза из дневника Мясковского: «Умерла 25/XI тетя <…> Приехал в Петроград после смерти… В ледяной квартире ночью пришли на мысль образы средних частей Шестой симфонии» (из дневника, запись от 30 декабря 1921 года) [9, 98]. Еще на один ключ к замыслу произведения также указывал композитор, ссылаясь на свое впечатление от драмы Э. Верхарна «Зори». Парадоксально, но само имя Верхарна для Шестой, которую правоверные большевистские критики неоднократно пытались обвинить в формалистическом пессимизме, стало своего рода охранной грамотой, ведь, по общему мнению, Верхарна любил сам Ленин!

В пьесе «Зори», переполненной символистскими предгрозовыми предчувствиями, стоит обратить внимание на монолог Сельского ясновидца, напоминающего русского юродивого:

Бегут, бегут леса, равнины мчатся в дали,

И буря встала в золотой пыли,

Подъемлются кресты на полюсах земли, —

Для Красных Воронов дни торжества настали. <...>

Они летят, как вестники пожара,

Как тени, вставшие из глубины земной,

Чтоб сеять ужасы вокруг земного шара. <...>

Смерть предреченная пришла.

Гремят колокола!

Земле, носящий плод, назначен жребий бренный,

Гремят колокола! Гремят колокола!

Споем отходную вселенной19.

В другие времена Мясковский вынес бы этот текст, по аналогии с «Молчанием» или «Аластором», в программу своего сочинения. Здесь же он ограничился лишь намеком, на который в советское время предпочитали не обращать внимания, дабы не повредить нежелательными ассоциациями столь тщательно выстраиваемый образ «основоположника советского симфонизма».

Конечно, Мясковский писал в Шестой картину апокалипсиса. Апокалипсиса русского мира. Через месяц после премьеры в журнале «Современная музыка» вышла статья В. М. Беляева о композиторе. В ней Беляев, один из ближайших друзей Мясковского, связывал его творчество, помимо Скрябина и Глазунова (на влияние которого так негодовал Прокофьев), с Мусоргским. Он писал о концепции смерти как главном мучительном идейном обретении Мясковского20.

Близость хода мыслей Мясковского исканиям Мусоргского чутко уловила и Т. Н. Ливанова. «Здесь, как и в средней части скерцо, словно что-то от образа Юродивого из “Бориса Годунова”, от причетов, переносится в нашу современность», — так трактовала она звучание челесты в скерцо и появление духовного стиха в финале симфонии [10, 97]. После нее данную мысль развивал и А. А. Иконников, отмечая также сходство первой побочной темы первой части с раскольническим хором из «Хованщины», а заключительного ее эпизода — со сценой смерти царя Бориса [8, 115]. Однако оба исследователя сознательно внедряли в читательское сознание своего рода «суженный», однолинейный вариант концепции сочинения, находя «оправдание» столь далекому от социалистической правоверности замыслу в идее жертвы за революцию (жертвы революции). «Вся симфония — своеобразная трагедия индивидуалистического сознания; она — не о революции, а о человеке, переживающем революцию», — писала Т. Н. Ливанова [10, 97]. Еще больше идеологического «дыма» в защиту композитора и его сочинения напустил А. А. Иконников: «Может быть, советскому человеку — строителю коммунизма — хотелось бы в симфонии такого плана увидеть грандиозный памятник революции, услышать воплощение великой силы, вдохновляющей на героический строй чувств? В сочинении же доминирует напряженно-драматический тонус, а заканчивается оно апофеозом мирного жития» [8, 121]. Нельзя тут не восхититься преданностью памяти композитора и изощренной тонкостью суждений почитаемых коллег, искусно сотворивших чистый образ советского художника, от которого потомкам долго еще не уйти. Эсхатологическая картина мира, представленная в симфонии, в которой бушевали демонические «ветры революции», оставалась на разумение одинокого ума, как и отсылки к Мусоргскому, к итогу «Хованщины». В этой неожиданной лишь на первый взгляд идейной близости художественных исканий двух русских композиторов видится глубинный смысл, о котором, как представляется, мучительно задумывался Мясковский, пытаясь преодолеть путь к достижению некоего общего духовного пространства.

Итак, окончательная концепция Шестой симфонии, вероятно, полностью складывается после посещения композитором концерта старообрядческого хора. Присутствие в исполнительском составе симфонии хора — а это единственная хоровая симфония Мясковского — еще одна аналогия, теперь с Бетховеном, одним из самых почитаемых им симфонических мастеров. С той лишь разницей, что это не «симфония радости», а «симфония скорби». Интертекстуальные связи, читаемые в сочинении, сообщают ему волнующую многозначность, характерную для истинно высокого творческого высказывания. И в то же время в Шестой присутствует документальный контекст; она естественно вписывается в один ряд с поэмой А. Блока «Двенадцать», романом В. Шкловского «Сентиментальное путешествие», с живописными работами И. А. Владимирова, с пьесой «Бег» М. А. Булгакова. Сочинения эти, созданные в первые послереволюционные годы, представляются сегодня трагической художественной хроникой страны, расколотой Мировой и Гражданской войнами. А Шестая симфония по силе и страстности выражения, по глубине поставленных Мясковским проблем является одним из самых значительных духовных проявлений музыкального XX века.

Литература

- Асафьев Б. В., Мясковский Н. Я. Переписка: 1906– 1945 годы / публикация Е. С. Власовой. М. : Композитор, 2020. 560 с.

- Беляев В. М. Николай Яковлевич Мясковский. М. : Муз. сектор Гос. изд-ва, 1927. 30 с.

- Беляев В. М. Русская симфония и симфоническое творчество Н. Я. Мясковского // Современная музыка. 1924. Апрель. С. 78–89.

- Глебов И. (Асафьев Б. В.) Мясковский как симфонист // Современная музыка. 1924. Апрель. С. 72–73.

- Гулинская З. К. Николай Яковлевич Мясковский. 2-е изд. М. : Музыка, 1985. 191 с.

- Гумерова О. Е. Духовный стих «О расставании души с телом» и секвенция Dies irae в рецепции Н. Я. Мясковского // Вестник культуры и искусств. 2017. № 4. С. 159–165.

- Зук П. Семантика горя в финале Шестой симфонии Мясковского // XX век. Музыка войны и мира / сост. Е. С. Власова, К. В. Зенкин, М. А. Карачевская. М. : Прогресс-традиция, 2015. С. 231–239.

- Иконников А. А. Художник наших дней Н. Я. Мясковский. 2-е изд., доп., перераб. М. : Советский композитор, 1982. 416 с.

- Кунин И. Ф. Н. Я. Мясковский: Жизнь и творчество в письмах, воспоминаниях, критических отзывах. 2-е изд, доп. М. : Советский композитор, 1981. 192 с.

- Ливанова Т. Н. Н. Я. Мясковский. Творческий путь. М. : Музгиз, 1953. 408 с.

- Мясковский Н. Я. Автобиографические заметки о творческом пути // Советская музыка. 1936. № 6. С. 5–12.

- Прокофьев С. С., Мясковский Н. Я. Переписка / сост. и подгот. текста М. Г. Козловой, Н. Р. Яценко, вступ. ст. Д. Б. Кабалевского, предисл. М. Г. Козловой, коммент. В. А. Киселева. М. : Советский композитор, 1977. 600 с.

- Рахманова М. П. Яков Алексеевич Богатенко // Старообрядчество. История. Культура. Современность. Вып. 6. М.: 1998. С. 17–30. URL: https://bogorodsk-noginsk.ru/starover/22_rahmanova_bogatenko.html (дата обращения: 20.06.2020).

- Тараканов М. Е. Вопросы тематического развития в симфониях Н. Я. Мясковского первого периода творчества (с 1-й по 6-ю включительно). Дисс. ... канд. искусствоведения. М., 1956. 426 с.

- Foreman G. C. The symphonies of Nikolai Yakovlevich Miaskovsky. PhD. University of Kansas, 1981. 464 p.

- Tassie G. Nikolay Myaskovsky: the conscience of Russian music. USA : Rowman & Littlefield publishers, 2014. 438 p.

Комментировать