Музыкальная глобализация: новое измерение дихотомии «Восток — Запад»

Музыкальная глобализация: новое измерение дихотомии «Восток — Запад»

Мысль вернуться к извечной теме «Запад — Восток» пришла автору этой статьи во время фестивальной серии концертов в честь юбилея композитора Фараджа Караева и в ходе конференции на тему российско-китайских музыкальных связей, в рамках которой прозвучали сочинения китайских композиторов последних лет 1. Оба события происходили одновременно и объединились в некое суммарное впечатление: я усомнился в универсальной значимости известного бердяевского утверждения «личность исчезает на Востоке». Показалось, что музыкальный ландшафт на планете радикально поменял свою природу.

Первая мысль, пришедшая на ум: вот он — венец вестернизации. Однако при более внимательном вслушивании прорастала иная догадка. Вестернизация — ветер с Запада и только с Запада. Вестернизация всегда предполагала некое подчинение местных традиций транслируемым с Запада универсалиям и общекультурного, и творческого порядка. Некое «обобщение ментальности» западного мира предлагалось для усвоения в миры не-западные (и прежде всего — ближайшему Востоку). Но в упомянутых московских событиях слышалось обратное: преломление пришедших с Запада средств вело к созданию звуковой символики совершенно иных ментальных значений, и сами эти, как будто заимствованные, средства представали в совершенно иных имманентных структурах.

Случилось важнейшее: на Восток и Юг с Запада пришел новый для неевропейских пространств тип профессионализма — и тем не менее этот профессионализм европейского типа ориентирован на воссоздание звуковых полей, почерпнутых из глубин менталитета отнюдь не европейской природы.

История музыкальной вестернизации началась в XVIII веке. Ее первая волна двинулась в сторону России и к концу XIX столетия образовала Северный культурный пояс 2. Вторая волна вестернизации связана уже прежде всего с Россией как источником движения и восходит к первой четверти ХХ столетия. Третья волна обусловлена принципиальным изменением коммуникативного режима в мире. С появлением альтернатив классической функциональной тональности изменились основы музыкальной грамматики, сложились новые принципы построения музыкально-грамматических систем. Именно эта третья волна стала причиной расцвета академического музыкального творчества за пределами Северного культурного пояса, и прежде всего — на востоке и юго-востоке Азии.

Во второй половине ХХ века европейский тип музыкальной культуры вошел в гигантское пространство Востока как устойчивая данность. Удивляет прежде всего открытость контакту музыкального пространства Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Как следствие, процесс односторонней вестернизации преобразуется в движение «на встречных галсах». На Запад устремился ответ из глубины ментальных пространств, ранее отраженных в профессиональном слое творчества, рожденного в замкнутых ареалах (исключительно в формах этнопрофессионализма), а теперь — в формах, создаваемых с участием новейших европейских приемов организации звука.

Кажется, что тысячелетний опыт сближения полярно ориентированных «ментальных энергий» вступил в завершающую стадию. И невольно возникает желание совершить исторический экскурс, чтобы выявить причины глубоких мировоззренческих расхождений и проследить логику затянувшегося процесса глобальной диффузии культурных смыслов.

Древний мир не ведал экспрессии мировоззренческих столкновений. Все началось в эпоху «великого движения» после распада Римской империи. Вот что пишет английский историк Норман Дэвис: «Исламские завоевания превратили Европу в главный оплот христианства, отрезали христианство от других народов и религий». Дэвис считает, что в условиях изоляции население сосредоточилось на себе самом, произошла интенсификация саморазвития [2, 187]. Фронтальное противостояние мировоззренческих концепций началось с VIII столетия, в ходе истории оно обретало различные формы (от многовекового сосуществования культур в Испании и Реконкисты на Западе до крестовых походов на Востоке). Ко времени европейского Ренессанса мысль о непреодолимом расколе и расхождении утверждается на уровне «сопоставления несопоставимого» — наглядного сближения поляризованных культовых символов.

Все, кто побывали в испанской Кордове, непременно посетили знаменитую Мескиту — одну из самых удивляющих и драгоценных реликвий истории не только Пиренейского полуострова, но, пожалуй, всего европейского континента. Когда-то на оконечности Европы Восток и Запад оказались предельно сближены. Это была близость альтернатив, когда становление самобытной христианской культуры означало становление европейской ментальности, отличной от восточной, пришедшей под знаменем ислама. Исламская культура того времени находилась на высочайшем уровне, и ее экспансия (своего рода «вестернизация») на восток континента была явлением закономерным, — тем не менее Европа, приняв знания, полностью отвергла культовые (а с ними — культурные) интенции исламского мира — символы его мироощущения.

Сегодня Мескита в Кордове — наглядный, застывший во времени знак столкновения культур. Освальд Шпенглер на рубеже XIX и ХХ столетий утверждал мысль о невозможности постижения чужих культур, но при этом пытался проникнуть в глубины сакральных чувствований человека исламского мира. Он полагал, что сила ислама — в единении, зиждущемся на магической покорности: «мы» как основа деятельного сопряжения с миром и невозможность «я» как свободной силы. Там же он говорил о «магическом пространстве» и о «магии пещеры» (по его мнению, сохранившейся в мусульманском сознании), о человеке из «стихии всеобщей покорности» и о «фаустианском» человеке, исповедующем «даль, с его страстным стремлением в глубину» (к познанию?) [5, 43]. Переступая порог Мескиты в Кордове, ты ошеломлен прежде всего магической остановленностью огромного пространства — подобное замкнутой бесконечности, оно заковано в «магию покорности». Мироздание действительно предстает перед тобой как пещера: от земной тверди к небесному своду устремлены кроны райских стволов-колонн.

В огромный объем старинной мечети встроен католический храм позднеготического типа. Готика в Меските — знак иного ощущения пространства, иной магии — «событийный» тип архитектурной формы, устремленной в условную разомкнутость. Важно, что идея бесконечности воплощается в обоих случаях. Магия бесконечности Пещеры, когда ты ни из одной точки не видишь замыкания пространства, и магия «событийной перспективы» готики — две стороны сакральной догадки о мироздании. Но в том-то и суть, что это стороны разные. Феномен Мескиты словно говорит: да, мы соединили объемы и тем самым воскликнули о несходимости смыслов.

Но мы говорим о музыке. И нам важно осознать причины и параметры отличий, послуживших многовековому отстоянию. Музыкальная письменность — вот фундамент музыкального профессионализма Северного культурного пояса, причина эволюции, накопления жанров, рождения исторических стилей. За его пределами музыкальная письменность не имеет основополагающего значения. На остальном планетарном пространстве в течение тысячелетий неукоснительно действовал принцип устного сохранения традиции. Все письменное — для распространения, изустно переданное — для охранения и консервации.

Письменность обусловила возникновение автономной, оперирующей универсалиями музыкальной теории. В неписьменных профессиональных традициях теория «вмонтирована» в практику. Многочисленные трактаты, рожденные нотописьменной традицией, подразумевали в дальнейшем пересмотр и корректировку, развитие теории, определяющей, в свою очередь, практику. Принцип канонической импровизации, господствующий в неписьменных традициях, предполагает неповторимость звучания, «исчезающего» вместе с его завершением. Рождение звукозаписи окончательно убивает это изумительное свойство музыки, сохранявшееся отчасти и в рамках нотописьменной культуры.

Письменная фиксация звуковой идеи создала предпосылки для утверждения индивидуального авторского начала. Магическое «мы» до сих пор не уступает своей роли в противостоянии проросшему из глубин христианской культуры «я». Основания неевропейских культурных практик не поколебались (и в этом — величайшая заслуга охранительных тенденций). Произошло иное: расширение целостного культурного поля за пределы Северного пояса. Расширение с сохранением извечного и дополнением из пространства иной ментальности. Письменность вошла не в сохраненную практику традиции, но в пространство культуры как новый компонент, служащий открывшейся перспективе движения национальной культуры.

Музыкальная письменность предопределила историческое развитие музыки, которое с известной долей условности принято делить на ступени. В Европе ясно ощутимы переходы от монодии к органуму, потом — к мензуральной ритмике, к ренессансной полифонии и так далее, вплоть до модерна. И в русской церковно-певческой традиции очевидны ступени развития: от монодического распева к деместву и строчному пению, к партесному стилю, классицистскому хоровому концерту, творчеству композиторов «нового направления».

Интерес к Востоку в европейском музыкальном сознании пробуждается в XIX веке. Прежде всего — в русской музыке. Это естественно в силу географического положения европейской части России, в силу граничного сосуществования культур. Краски Востока, его обольстительный колорит становятся достоянием европейских форм. Но формы эти, способные отразить красочность иных интонационных полей, не в состоянии ответить имманентной сущности ментальных объемов. Русская «музыка Востока» XIX века — это европейская музыка о Востоке, но не музыка Востока, которую мы знаем сегодня, которая, зародившись во второй половине ХХ века, мощно влияет на западный вектор поиска новой семантики и новых звуковых форм. Звуковые образы застывших во времени состояний — вот эстетическая сердцевина восточного менталитета. На протяжении последних трех столетий европейское сознание утверждает установку на волевое отношение к миру. На Востоке функция преобразования мира делегирована исключительно Всевышнему. Европа же и в более отдаленном прошлом признавала волевое воздействие на образ мира. Не является ли готический храм в пространстве Мескиты актом такого воздействия?! Да и сама эта готика воспринимается как суетная противоположность остановленному в пространстве мусульманской мечети времени. Музыкальные композиции восточного профессионализма чуждаются нарративно-событийного наполнения, волевых импульсов. Медитация, неизменная экстатичность, микрособытийность, не приводящая к коллизиям, — вот семантический круг восточной композиции, отразившей характер ментальности.

Импровизационный принцип существования восточных форм, чуждый строгой огранке и предназначенности для точного повторения, принцип свободной (импровизируемой) работы на основе упреждающего условия (алгоритма) — например, лад в мугаме, отказ от декларируемой симметрии (в том числе симметрии метротектоники), репризности и вообще тематизма в классическом европейском понимании, наконец, от равномерной темперации, лежащей в основе тональной музыки, — все это знаки демаркации.

Все дело в тонально-функциональной гармонической системе, которая начала формироваться во второй половине XVII века и существует по сей день. Тональная система — порождение европейской ментальности, ее исконная принадлежность. Феномен тяготения между звуками, чувство тонального центра — отражение нашей встроенности в систему мироздания, аналог гравитации. Этот феномен прослеживается во всех музыкальных традициях, в том числе находящихся и за пределами Северного культурного пояса. Но европейская тональность, хотя и отражает диалектические законы, в чистом своем виде не способна передать суть восточного миросозерцания. Она беспощадно трансформирует любую ментальную инакость, хотя и не стремится ее полностью стереть: именно многочисленные различия и несхождения породили в искусстве XVIII и XIX веков музыкальную экзотику, чудесную европеизацию восточного интонационного поля.

С первых десятилетий ХХ века начали рушиться казавшиеся незыблемыми основы европейской музыкальной традиции. Энергетика тональных функций сдавала позиции, значение колористики возрастало. В процессе формирования свободной сонорности с ее собственной функциональностью тоника продолжает упорядочивать общее развертывание ткани — как некая точка отсчета. Модальные структуры становятся на место тональной централизации. Меняется структура аккордики, появляется комплементарно-сонорная полифония, ритмика устремляется на свободу из пределов метрической экстраполяции.

С появлением додекафонии и пуантилизма начинается история музыкального авангарда. Парадоксальным образом конструктивизм додекафонии с ее атоникальной природой определил новое отношение к звуку, обретшему автономию. Осознание ценности звука постепенно выдвигает сонорику на позицию основы формообразования. Возникает целый класс новых сонорных форм, для которых характерно свободное построение согласно «индивидуальному проекту» (Ю. Н. Холопов). В середине минувшего столетия зарождается практика электронной (акусматической) композиции, свободной от темперации и безгранично расширяющей «каталог» вовлекаемых в музыкальную форму звуков.

Все эти явления включаются во второй половине ХХ столетия в процесс вестернизации, которая происходит в новом коммуникативном пространстве. К тому времени Юг и Восток планеты уже приняли многое из форм организации музыкальной жизни Северного культурного пояса. Оркестры, музыкальные театры, филармонии, консерватории появляются в разных регионах Востока и Юга. Пройдя адаптацию, к нашему времени они стали органичной частью инфраструктуры. Сегодня европейская музыкальная жизнь обогащается мощным потоком, хлынувшим с Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. И речь идет, конечно, не только об исполнителях мирового уровня, но и о репертуаре современной музыки, звучащем в культурных столицах мира. Прочное место в нем занимают произведения, транслирующие глубинные знаки внеевропейской ментальности; и тем не менее эта музыка создана с помощью техник композиции, пришедших с Севера.

Сегодня отражение восточной ментальности становится возможным лишь при обращении к совокупности всех новейших средств, особенно сонорных. И это — результат вестернизации, переродившейся в культурную глобализацию. Суть глобализации — в возможности обратных влияний, в равноправии культурного Севера и культурного Юга. И случилось это благодаря новым средствам выразительности, хорошо совместимым с символикой и мироощущением разных регионов мира. Важнейшей их составляющей является техника сонорики, предполагающая многообразие индивидуальных музыкальных форм и типов звуковой материи, о чем было сказано выше.

Самым убедительным подтверждением перехода от вестернизации к глобализации могут служить конкретные примеры из композиторской практики. Краткие аналитические экскурсы позволяют ощутить некие общие тенденции, проявляющиеся в конкретике отдельных музыкальных интонаций.

Начать, пожалуй, целесообразно с яркого примера индивидуального решения сонорной композиции — мы возьмем его из китайской музыки. Китайской не потому, что она создана в Китае, но потому, что она передает совершенно особый характер созерцания, тип внимания, фиксирующего микровибрацию прозрачной атмосферы, неуловимую тонкость рисунка легкого и прихотливого иероглифического письма. «The Sun Shadow VII» Цзинь Вэньченя 3 написано в 2005 году и внешне полностью соответствует современному европейскому академическому стандарту: партитура для двух скрипок, двух альтов и двух виолончелей с подробнейшей фиксацией всех нюансов темпа, динамики и артикуляции в нотной графике.

Столь же тонко нюансирована и звуковысотность. Автор пользуется следующими знаками альтерации: «полудиез» (1/4 тона повышения), диез, «полуторный диез» (3/4 тона повышения), «бемоль в зеркальном виде» (1/4 тона понижения), бемоль. Это прямое указание на отход от равномерной темперации и особое отношение к звукам, вовлеченным в становление формы.

Секстет Цзинь Вэньченя — новое и притом совершенно индивидуальное слово в развитии семантики и техники сонорной композиции. И это слово от первого лица, от имени большого творческого «Я» как действенной силы. Приведем несколько кратких фрагментов из партитуры секстета, дающих представление об уникальности его замысла.

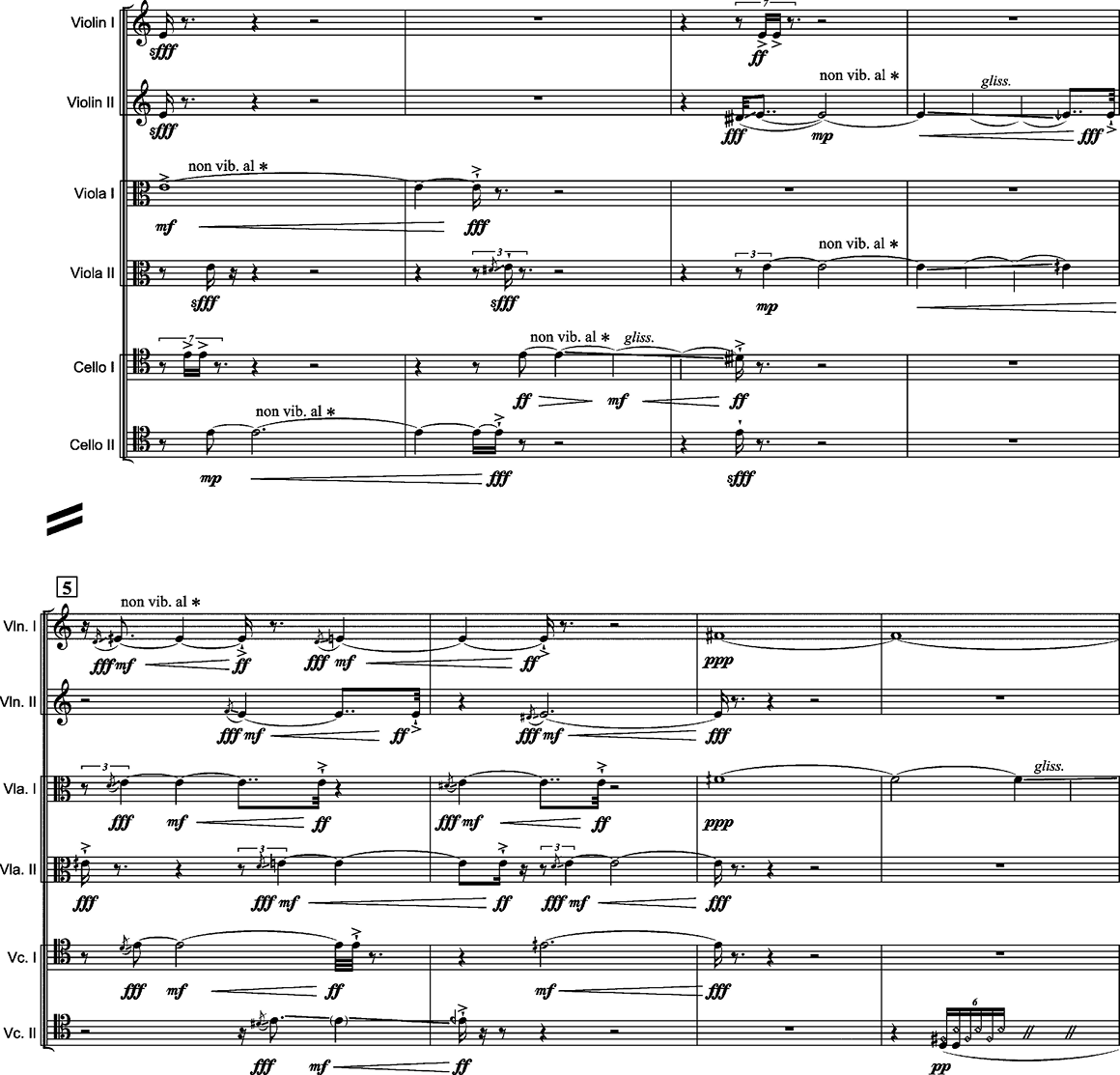

Пример 1а демонстрирует «формулу техники». Монофония как генеральная идея раскрывается здесь в различного рода усложнениях 4. Строгая монофония начала (in E) представлена в разных ритмических рисунках каждой из фонолиний, в разных штриховых и динамических решениях. Музыка мерцающих звуков: словно бликующая тень кроны, освещенной солнечным лучом. Все неуловимо и прозрачно. Обилие глиссандирующих эффектов, sul pоnticello, флажолеты, вообще множество исполнительских указаний — все призвано создать утонченную атмосферу сонорного движения формы. Уже в ее начальных фазах автор предлагает фоноальтернативу исходному E. Это Fis, которому суждена своя роль в системе монофонических движений. И само это движение подразумевает некое расцвечивание фонических опор наподобие орнамента. Композитор создает некую «колорированную монофонию» (на итальянский манер — «monophonia colorata»).

Экспозиционный раздел композиции уже сообщает, что форма базируется на некой «фоносерии»: d–E–Fis–G–a–h 5. При этом опорный тон G появляется относительно поздно.

Пример 1б — наглядная иллюстрация размытости звуков в глиссандирующем «орнаменте», а в примере 1в показана техника «скользящего» движения вокруг опоры. Пример 1г — образец превращения фоноунисона в кульминационный кластер.

Пример 1 а–г. Цзинь Вэньчень. «The Sun Shadow VII»

Example 1 a–d. Qin Wenchen. “The Sun Shadow VII”

а)

б)

в)

г)

Все вовлекаемые звуки существуют в расслоении; глиссандирование разного рода и специфические приемы игры — все посвящено преодолению «темперированной высотности». Вместе с тем стремление к опорному тону ощутимо всегда. В результате движение формы мы определим как фазовое, где фазу можно условно сопоставить с принятым в минималистской технике паттерном, хотя внутреннее устройство таких этапов формы у Цзинь Вэньченя совершенно иное. По сути дела, он рождает свой минимализм, одновременно раздвигая представления о форме, основанной на принципе сонорики. (Подобный вид техники, обозначенной как «колорированная монофония», китайский музыкант применяет в разных своих сочинениях.)

Четыре основных этапа ощутимы в строении данной формы: экспозиционный, где намечен конфликт сонорных опор (E–Fis); развивающий — на основе увеличения ритмоплотности (с главной опорой G); квазиреприза на основе кластерного объединения основных и побочных опор (с преобладанием G); наконец — краткая кода, суммирующая опорные и «орнаментирующие» тоны (кроме отправного). Замечательно, что эта уникальная форма содержит еще один сугубо «европейский» знак — развертывание по формуле initio — motus — terminus ( i ∙ m ∙ t ), что обеспечивает ей должную коммуникативность.

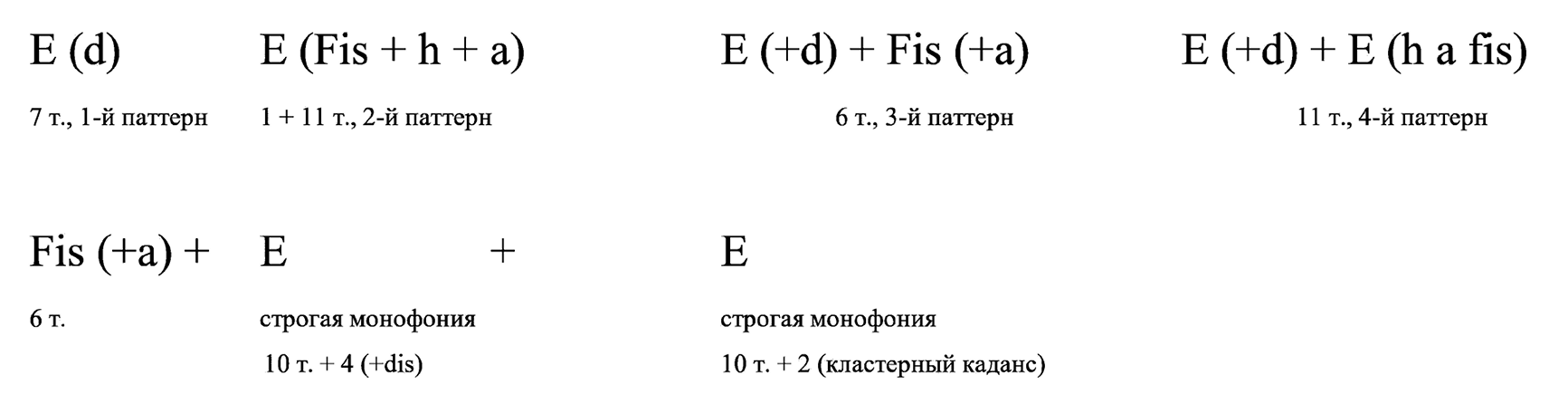

Ход этой сонорно-монофонической формы может быть лишь условно отражен в какой-либо схеме, учитывая действие «принципа размывания» по отношению к вовлекаемым в сонорно-монофоническую фактуру звукам. В качестве образца приведем череду сонорных паттернов экспозиционного раздела (см. схему 1).

Схема 1. Цзинь Вэньчень. «The Sun Shadow VII». Завершение экспозиционной зоны

Scheme 1. Qin Wenchen. “The Sun Shadow VII.” End of the Exposition

Схема совершенно не отражает ритмической структуры ткани, переходов от условного унисона к контрастным в ритмическом отношении линиям, равно как и перманентных тембро-фонических мутаций опорных и колорирующих тонов.

Итак, китайский композитор предлагает новый подход к сонорной композиции. Основываясь на данном примере, можно сказать, что китайская музыка включается в систему европейских творческих исканий со своей идеей, притом — на паритетных началах. И это уже не европейская «музыка о Востоке» (в данном случае — о Китае). Это музыка, несущая в себе знаки из глубин национального мироощущения, музыка, рожденная в пространстве неевропейской ментальности.

Приведу примеры из оперной партитуры другого китайского композитора, пишущего в совершенно иной манере. В отличие от Цзинь Вэньченя, Бао Ю получил композиторское образование в родной стране у местных педагогов 6. В 2017 году он завершил работу над оперой «Полет к Луне» на сюжет из древнекитайского трактата «Книга гор и морей». Суть повествования заключается в том, что на небе внезапно появилось десять солнц и жизнь людей стала невыносимой. Усилиями главного героя и четверых его соратников девять из десяти солнц исчезают с неба, сбитые волшебными стрелами. Ценой этой победы является жертва жены главного героя: она спасает мужа с помощью волшебного эликсира, но вынуждена улететь к Луне под его воздействием.

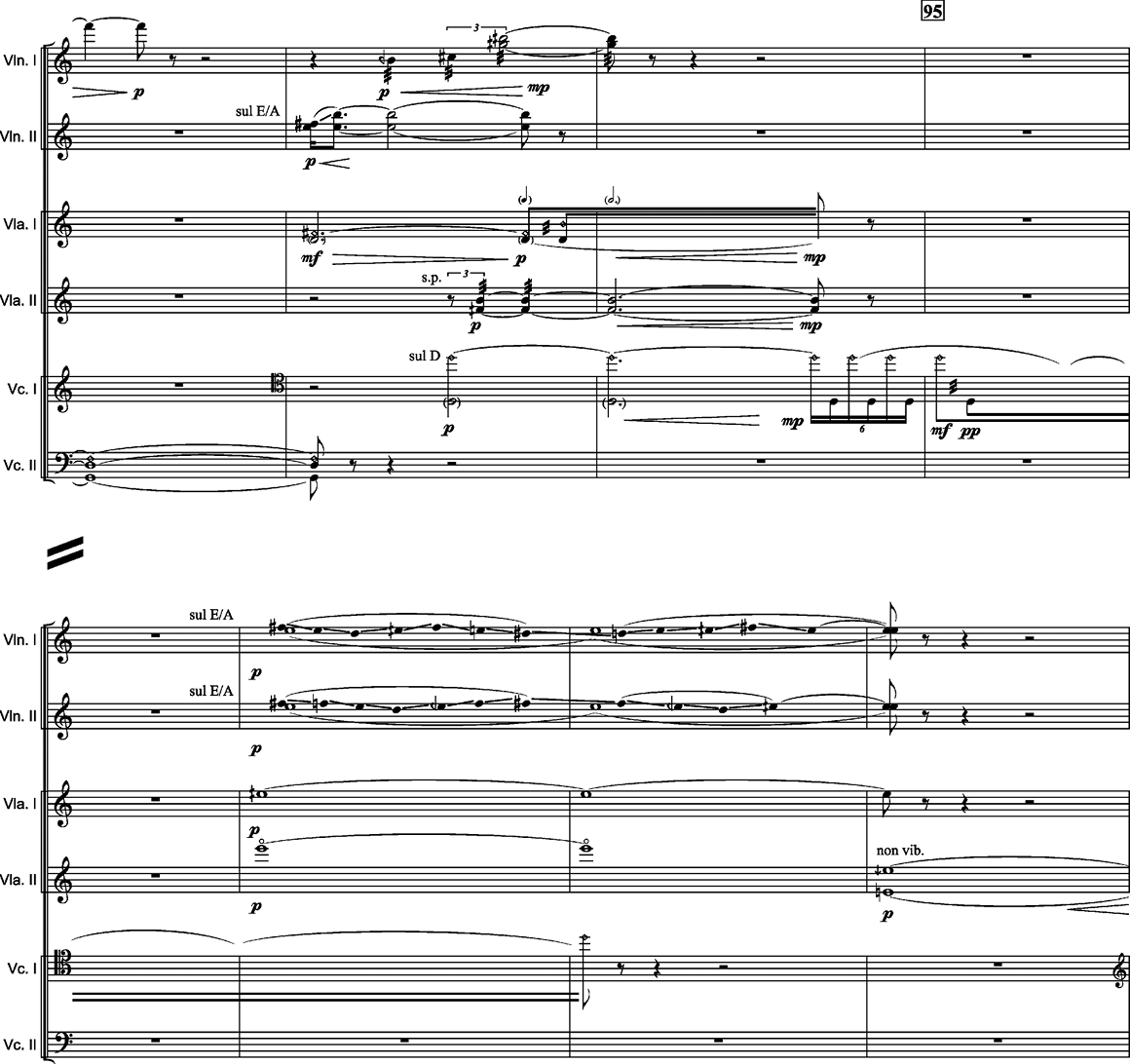

Уже на первой странице, рисуя образ смятенной толпы, Бао Ю заявляет особенности своего индивидуального стиля, в котором обращение к новейшим европейским универсалиям, и прежде всего особая роль сонорного начала, сочетается с опорой на традиционную для китайской культуры числовую символику, которая, в сущности, управляет формой.

В Примере 2 комплементарно-сонорный кластер струнных включает все 12 тонов. При этом число тонов в каждой из алеаторно организованных линий составляет 9, 10 или 5 — в соответствии с сюжетом оперы.

Пример 2. Бао Ю. «Полет к Луне». Комплементарно-сонорный кластер струнных

Example 2. Bao Yu. “Flying to the Moon.” Complementary sonorous string cluster

Бао Ю в определенном смысле — противоположность Цзинь Вэньченю. Он придерживается новомодального мышления (но снова-таки при заметной роли сонорики). Ключевые знаки проставлены только в партиях хора и солистов, оркестр всегда находится в сфере свободной модальности и одновременно — в сфере свободной сонорики. И здесь очевиден поиск своего, индивидуально выраженного стиля.

Отрывок, приведенный в примере 3, иллюстрирует типичный для Бао Ю способ комплектации фактуры. В моменты экспрессивных возбуждений (коих в опере великое множество) возникает 12-звучная музыкальная ткань, как у Стравинского, который в «китайском» «Соловье» выстраивает 12-звуковые сонорно-полифонические комплексы из наложения пентатонных линий. Однако для Бао Ю китайское сосредоточено прежде всего в вокальной строке, и пентатоника (как формальный знак китайского) не выводится открыто (как в европейско-китайском «Соловье»). Возникает особого рода полимодальный контрапункт, к которому композитор обращается постоянно. К диатонике вокальной строки (c g e d a h f) оркестр добавляет тоны, складывающиеся в пентатонику (cis fis es as b), которая присутствует не открыто, но ощутимо, высвечиваясь из глубины фактуры.

Пример 3. Бао Ю. «Полет к Луне». Полимодальный контрапункт

Example 3. Bao Yu. “Flying to the Moon.” Polymodal counterpoint

Важно, что интонации, идущие с Востока, начинают менять общее представление о некоем собирательном пространстве модерна — понятия, которое ранее никоим образом не ассоциировалось с восточными культурами. Речь шла только об исторических этапах европейского модернизма. Никто не обсуждал японский, китайский модерн, возможно, по причине отсутствия предваряющих этапов в пределах традиционных культур. Думается, пришло время реагировать на содержательные вызовы огромного и расширяющегося мира. Авторы рассмотренных выше китайских партитур не просто используют современные европейские средства, но трансформируют их в процессе взаимодействия с традиционными формами и знаками восточной культуры. Орнаментальная монофония и особое отношение к звуку, получающему новый сонорный объем, равно как техника полимодального контрапункта, — тонкие решения и важные прибавления к сумме музыкальных универсалий (теперь уже не европейских, но мировых).

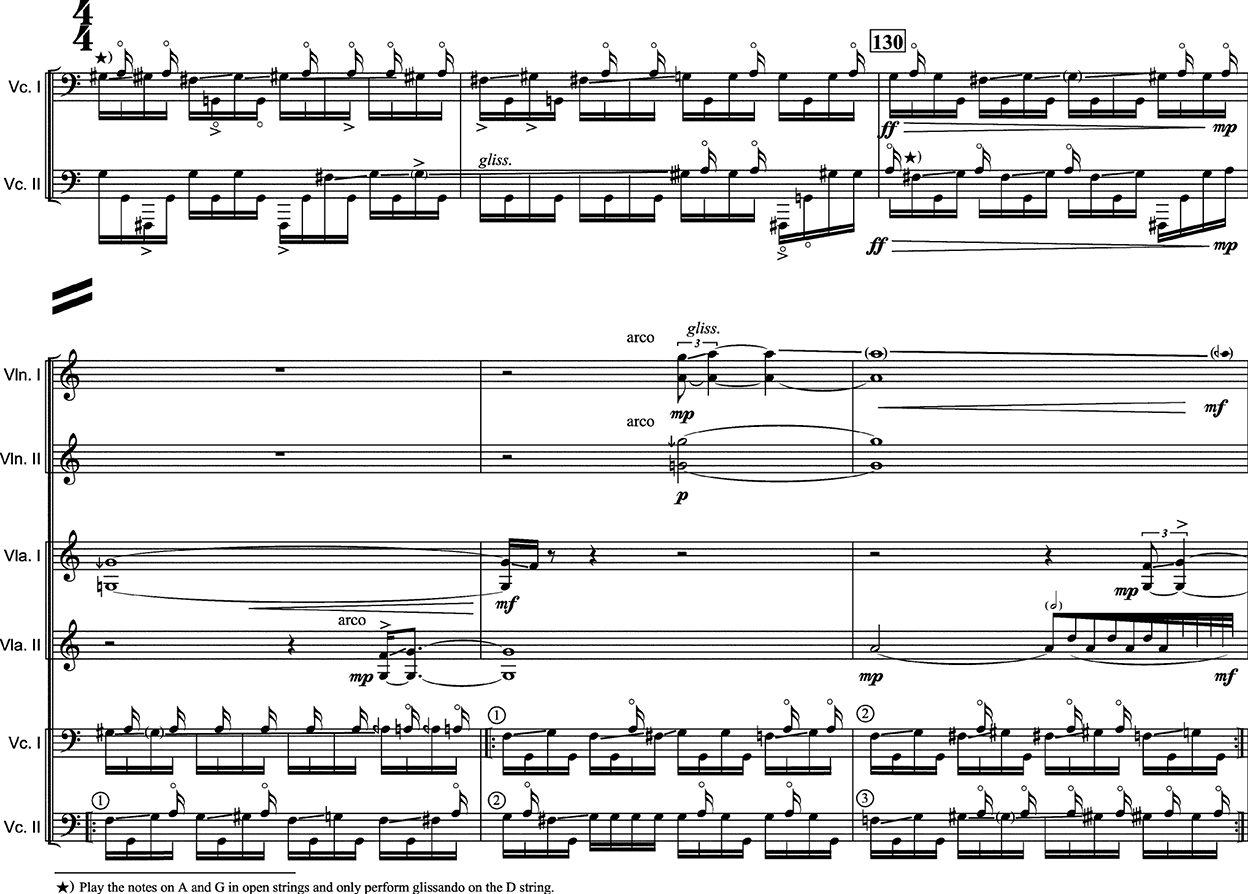

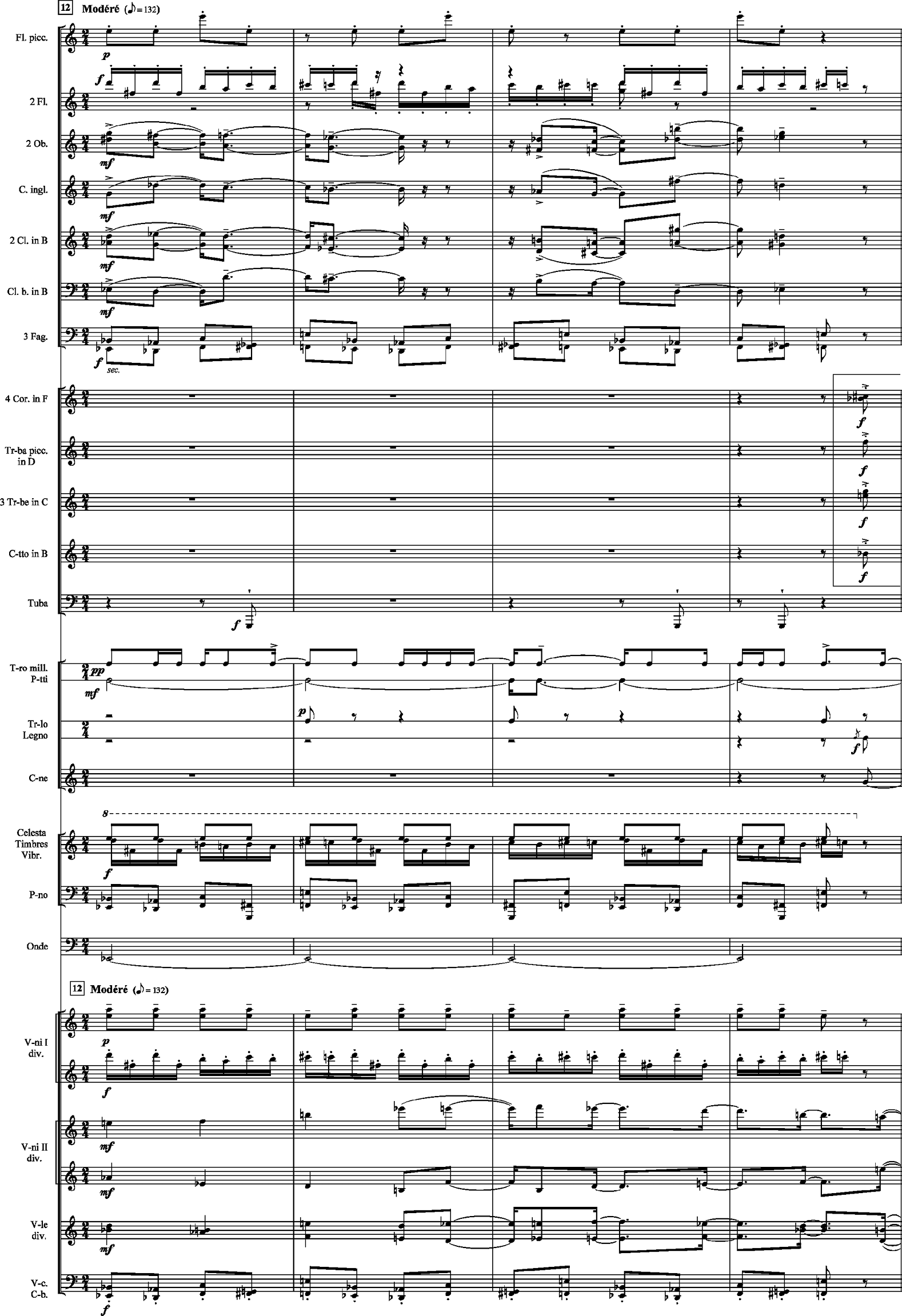

Следует признать, что моделирование восточной «музыки состояний» неизбежно ведет к трансформации приемов письма и в творчестве европейских композиторов. Пролонгация неизменного — задача особого рода. Еще в середине минувшего столетия Оливье Мессиан совершает чудесную попытку воссоздать звучание балийского гамелана, стремясь передать в своей музыке застывшее в монодвижении состояние. В примере 4 приведено начало обширного построения между цифрами 12 и 20 первой части «Турангалилы».

Пример 4. О. Мессиан. «Турангалила». Вступление

Example 4. О. Messiaen. “Turangalîla.” Introduction

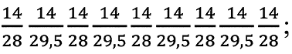

Построение объемлет 79 тактов, в нем три остинатных пласта, два из которых — непрерывные и строгие остинато; к ним добавлена линия малого барабана — 79 неповторяемых ритмических фигур. Чтобы решить художественную задачу, Мессиан трактует полиостинатную технику самым неожиданным образом. При слушании этой удивительной музыки невольно возникает впечатление, будто многогранную призму поставили против солнца и, медленно поворачивая, получают цветовые варианты (переливы) из одного источника света. Мессиан создает единое экстатическое состояние, длимое в постоянно изменчивом оттенении. Он воплощает идею «вращательной статики» с помощью особого рода полиостинатности: остинатные пласты не переживают никаких эволюций ни в структуре звуковысотных линий, ни в гармонических отношениях голосов внутри пластов, ни в тембродинамических характеристиках. Меняется лишь ритм, но исключительно на основе комбинирования заданных элементов. По этому принципу осуществляются тончайшие мутации в повторах пласта деревянных и струнных (V-ni II, V-le). Приведем образцы подобных мутаций (см. пример 5; выписывается лишь первый голос каждого из пластов, остальные голоса ритмически идентичны).

Пример 5. О. Мессиан. «Турангалила». Вступление. Схема изомелии

Example 5. О. Messiaen. “Turangalîla.” Introduction. Isomelos scheme

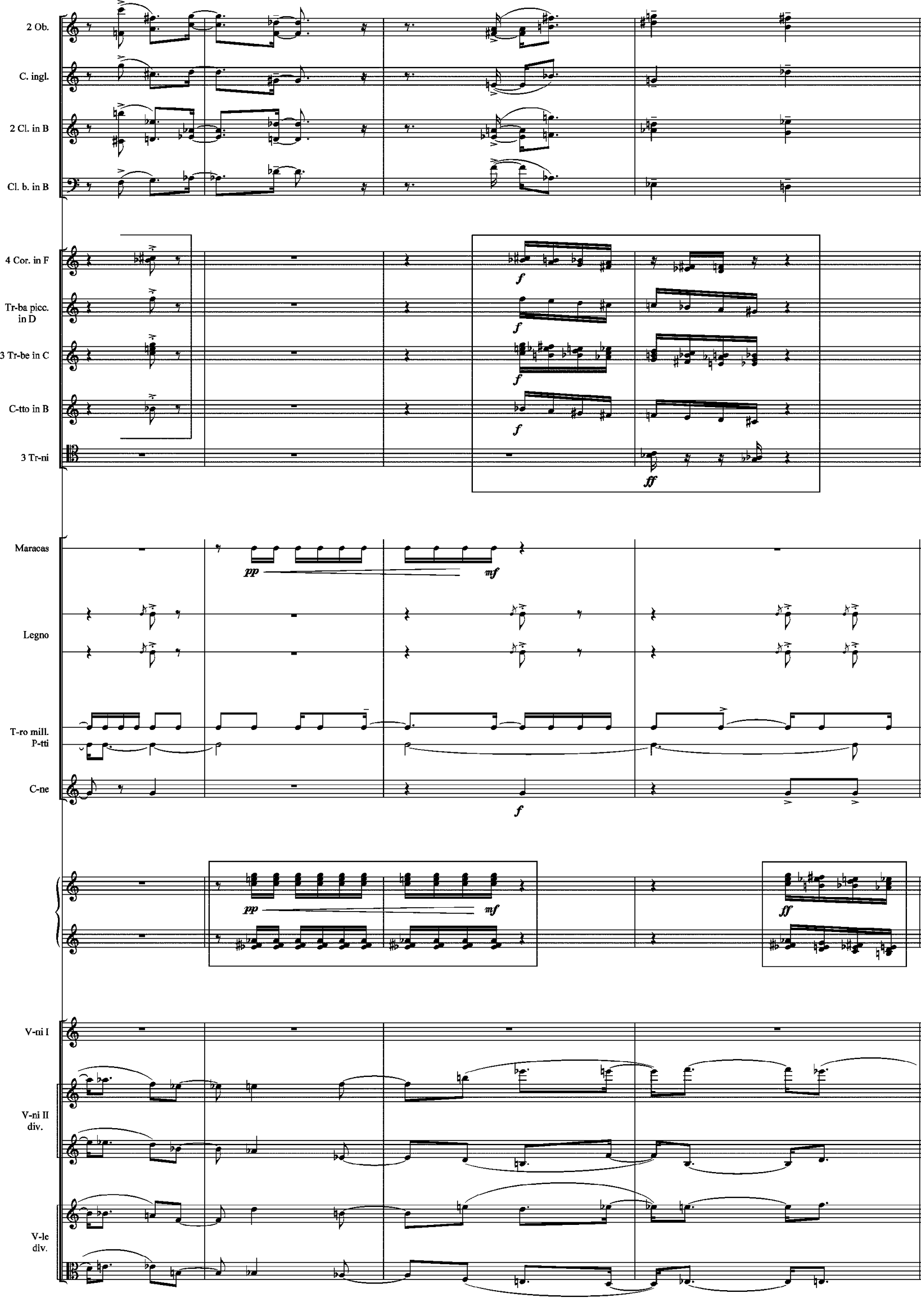

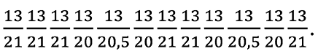

Важнейшая деталь техники Мессиана — это строжайшая изоритмия, действующая в обоих пластах. В линии гобоя (и, соответственно, в пласте духовых) ритмическая последовательность ![]() вращается 32 раза, в линии пласта струнных фигура

вращается 32 раза, в линии пласта струнных фигура ![]() повторяется 29 раз. Одновременно в пласте духовых насчитывается 9 остинатных повторов высотной конструкции (условной «серии» из 14 звуков), в пласте струнных 13-звучная «серия» повторяется 13 раз.

повторяется 29 раз. Одновременно в пласте духовых насчитывается 9 остинатных повторов высотной конструкции (условной «серии» из 14 звуков), в пласте струнных 13-звучная «серия» повторяется 13 раз.

Необыкновенно! Мессиан в поисках «восточной» формы делает то, чего не делал никто и никогда. Он соединяет то, что всегда казалось несоединимым: изоритмию и изомелию. Каждый из выписанных голосов содержит по три вариантно-остинатных проведения начальной серии. При этом Мессиан предусматривает возможность различной временно́й продолжительности идентичной (во всем, кроме ритма) серии в процессе непрерывных повторений. Каждое следующее проведение либо сохраняет, либо меняет ритмическую плотность (РП), исчисленную отношением количества аттаккируемых

звуков к количеству долей (в данном случае — восьмых). Получается следующая закономерность:

- РП последовательности остинатных повторений серии в пласте деревянных духовых =

- РП последовательности остинатных повторений серии в пласте струнных =

Напомним, что насквозь действует принцип изоритмии. При этом сохранение РП в проведениях серии не означает ее ритмической идентичности. Принцип изомелии также проводится строжайше на фоне системного чередования РП.

Каково же назначение всех этих тончайших эволюций? Цель очевидна: создание постоянно действующего горизонтально-подвижного фактора в системе соотношения остинатных пластов. Дление обретенного «звукоцвета» с перманентной сменой сонорно-фонического содержания вертикали, дление красочной переливчатости, обольщение «хро́мой» и в конечном итоге — создание формы, параметры которой извлечены из иной (неевропейской) сферы звукопредставлений.

В контексте дихотомии «Восток — Запад» можно рассмотреть и историю советской музыки. В громадном пространстве страны традиционные культуры восточных регионов вступали в непосредственный контакт с универсалиями классического европейского искусства. Единство композиторской школы и искусственная изоляция от современной западной музыки вели к созданию сочинений «на восточные темы». С тем же результатом, что и прежде: это была все та же европейская «музыка о Востоке». Той свободой в выборе и использовании средств, какая была у Мессиана, советские композиторы долгое время не обладали. Раскрепощение сознания наступает у нас в шестидесятые годы, и этот процесс приобретает взрывной характер. Появляются симфонии Г. Канчели, А. Тертеряна, где знаки, почерпнутые из глубины своих традиций, оказались тончайшим образом сплавлены с европейскими принципами в незнаемое ранее единство новооткрытых звуковых форм.

Случилось так, что автор настоящих строк в 1978 году посетил Баку, где и состоялось его первое знакомство с «Сонатой для двух исполнителей» Фараджа Караева. Следует отметить, что отец Ф. Караева — признанный классик советской и азербайджанской музыки Кара Караев — первым обратился к современным европейским техникам композиции (прежде всего к додекафонии). Он предложил путь, и на этом пути его сын оказался наиболее успешным в плане создания академических форм на фундаменте традиционного менталитета.

Итак, «Соната для двух исполнителей» (два фортепиано + приготовленный рояль, колокола, вибрафон, магнитофонная лента). Первое впечатление — крайнее удивление, чувство столкновения, будто наткнулся на что-то неожиданное и прямо противоположное привычному понятию «соната». Следует сказать, что к концу семидесятых мы уже хорошо представляли и серийную технику, и пуантилизм, и различные виды алеаторики, и, уж конечно, сонорику. Все это было в Сонате от начала и до конца, и, разумеется, не это удивило слушающих, ибо все вместе — сумма новейших европейских приемов и принципов композиции. Ко времени создания четырехчастной Сонаты они уже осознавались как устойчивые компоненты новой традиции, хотя и находились под официальным запретом. Но Соната Ф. Караева несла в себе нечто совершенно иное в целеполагании и способах преломления названных средств. И не сразу стало понятно, что все дело в чувстве времени, в само́м характере музыкальной формы, не покидающей пределы строго очерченного круга значений. Контрасты возникают лишь между частями цикла, но каждая часть несет один и тот же знак. Какой?

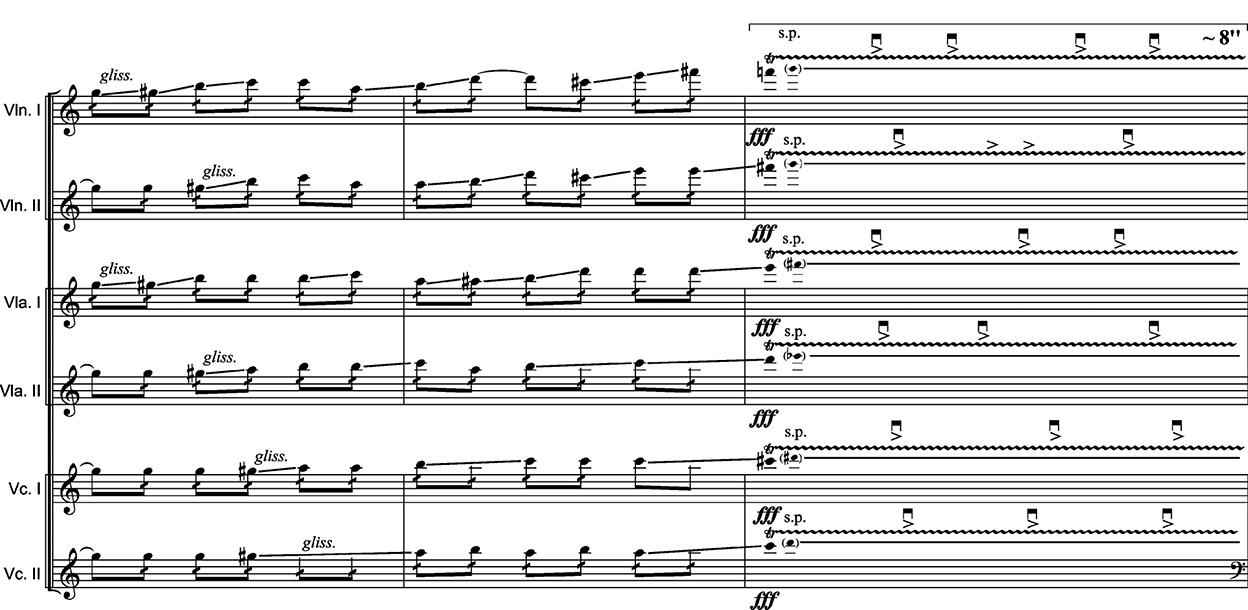

«Музыкальный склад Сонаты, ее философия словно рождены мугамным складом, мышлением и философией древнего мугама. Статика, медитативность, протяженность, плавность, неспешность и неконтрастность развертывания, долгая процессуальность вместо движения и энергии, чисто мугамное понимание времени, когда его просто перестаешь ощущать», — характеризует произведение Рауф Фархадов [4, 75]. Сказанное высвечивает главную проблему Сонаты — проблему времени. Отпали все знаки, присущие европейской форме. Нет отношений с прошлым на уровне музыкальных знаков, нет и намека на событийность, знак музыкального настоящего. Нет функциональных тяготений, но есть погружение в звук, где звук — это нечто самоценное. Ощущение событийности не возникает даже при подключении колоколов и вибрафона, ибо сохраняется все то же временно́е отстояние звуков и звукокомплексов. И тем не менее есть один случай «фабульного» включения — в самом конце второй части (см. пример 6).

Пример 6. Ф. Караев. Соната для двух исполнителей. Часть 2 «Детский плач»

Example 6. F. Karaev. Sonata for Two Players. Second movement "Baby crying"

Записанный на магнитофонную ленту детский плач накладывается на континуум созвучий с квартовым фоническим центром. Плач — сюжетный элемент из настоящего времени. Он неожиданный, потому что — «чужой» по отношению к знаку-символу остановленного времени. Приведенный эпизод — краткий и единственный. Чудесная находка композитора. Континуальное движение созвучий не реагирует на суетный элемент «из настоящего». Он подтверждает главный смысловой знак в данном эпизоде и во всей Сонате — знак вечности.

Такого знака классическая музыка не знала. «Соната для двух исполнителей» Ф. Караева не несет в себе привычных для европейского слуха знаков прошлого. Разве что извлеченная из мугама философия времени может быть понята в этом смысле, но само искусство мугама скоординировано не со знаками прошлого, но с вечностью (как с остановленным временем).

«Соната для двух исполнителей» — произведение европейское. Его музыкальная ткань возникает исключительно с помощью совокупности приемов, рожденных в практике европейского авангарда. Кроме того, по наблюдению Р. Фархадова, формы частей строго рассчитаны, рационально выверены с парадоксальной целью — воссоздать ощущение свободной импровизационности. Но если продолжить обсуждать параметры времени, высвечивается еще одна парадоксальная грань замысла: сочетание извлеченного из глубин мугамной традиции знака вечности и новейших средств музыкального письма. Перекличка с европейским неоклассицизмом? Если да, то в глубочайшем опосредовании и в парадоксальном преломлении 7.

Если «Соната для двух исполнителей» полностью адаптирует европейские приемы письма в восточном временно́м континууме, то в другом, также «знаковом» произведении «Xütbə, muğam və surə» («Проповедь, мугам и молитва») Фарадж Караев напрямую сталкивает разные семантические поля. Обширная сонорная «Проповедь» пронизана «действенным» сочетанием контрастных элементов, политембральностью, ритмическими эволюциями, то есть тем, что можно назвать «интонационной событийностью». Иными словами, «Проповедь» предлагает условный знак «настоящего времени». Сложная сонорно-ритмическая природа музыкальной ткани и условно-нарративный ход формы находятся здесь в полном соответствии.

Но вслед за вполне «авангардной» преамбулой вступает соло тара — щипкового инструмента из мугамной сферы. Возникает контраст необыкновенной силы, ибо не только интонационная и тембрально-ритмическая, но прежде всего темпоральная характеристика этой части цикла говорит (для европейского слуха) о чем-то вроде «соотнесения несоотносимого». Само такое сочетание воспринимается как острейшее инновационное привнесение вполне авангардного типа. В третьей части композиции цитируются строфы молитвы из Корана, воспроизводимые голосом в традиционном духе. И это усугубляет «авангардное» впечатление, и снова в связи с эффектом «остановленного времени». Форма триптиха как будто подчинена действию лейтидеи: моменты инструментальных «погружений в звук» между строфами молитвы воспринимаются как инерция сонорного комментария, восходящего к «Проповеди». Но действенного столкновения уже не наблюдается. «Знак вечности» приходит вместе с квазицитатным воспроизведением интонационных формул мугама.

Предложенный читателю очерк — лишь прикосновение к огромной проблеме контакта менталитетов и осознания нового контура мировой музыкальной культуры. Сама эта проблема таит в себе целый перечень аспектов. Возможно, первым в этом перечне может оказаться вопрос о неоднородности реакций условного Востока на западный модерн. За пределами нашего внимания остались огромные пространства, где предпочтение отдано охранительным тенденциям. Между тем в Китае, Японии, Корее, в странах арабского мира, Индокитая, в Индонезии можно говорить о дуализме современной музыкальной культуры как об устойчивом явлении. В отдельных случаях возникает новая ветвь национального музыкального творчества, появляются национальные композиторские школы. И все это — на базе бурного развития исполнительской культуры европейского типа.

Утверждают, что в современном Китае игре на фортепиано обучается около 30 миллионов человек. Это не могло не отразиться на промышленном производстве клавишных инструментов, которое полностью обеспечивает эти потребности. Япония уже давно включилась в производство роялей высшего концертного класса. Музыканты из Азии — артисты большинства оркестровых коллективов Европы и Америки, международные конкурсы инструменталистов сегодня немыслимы без участия (во множестве случаев — победного) представителей азиатского Юго-Востока. Восприняв письменный музыкальный профессионализм, Восток породил новые центры музыкального творчества, обогащающие всю мировую культуру. Теперь творческая личность не исчезает, но сверкает на Востоке и становится предметом всеобщего внимания.

Означает ли это постепенный уход восточной специфики? Нет, поскольку знаки вечности, вовлеченные в круг актуальных ценностей модерна, охраняют представление о традиции как об исходной ценности. Жизнь музыкальных традиций Востока так же постоянна, как магическая сила внушения, пронизывающая каждого, кто вошел в пространство Мескиты в Кордове. Это магия великого, не нарушаемого постоянства, остановки в точке совершенства, образ вечности бытия.

Список источников

- Высоцкая М. С. Между логикой и парадоксом: композитор Фарадж Караев. М. : Композитор, 2012. 568 с.

- Дэвис Н. История Европы. М. : АСТ, 2007. 943 с.

- Задерацкий В. В. Национальное в глобальном // Воспитание и обучение в современном обществе: актуальные аспекты теории и практики. Сб. науч. трудов участников VI Международной научно-практической конференции / под общ. ред. С. В. Казначеева. Новосибирск : МСА (ЗСО), 2018. С. 15–20.

- Фархадов Р. Я. Фарадж Караев: юбилей в манере клавирабенда // PianoФорум. 2024. № 1 (57). С. 71–75.

- Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2 / пер. и прим. С. С. Аверинцева // Самопознание европейской культуры ХХ века / сост. Р. А. Гальцева. М. : Издательство политической литературы, 1991. С. 23–68.

Комментировать