Московский камерный оркестр Рудольфа Баршая в 1967–1977 годах

Московский камерный оркестр Рудольфа Баршая в 1967–1977 годах

В прекрасном месяце мае 1967 года в квартире моего учителя Бориса Владимировича Беленького раздался телефонный звонок. Звонил Рудольф Борисович Баршай и просил порекомендовать ученика, который смог бы поработать в Московском камерном оркестре вместо ушедшего на пенсию скрипача. Речь шла о временной работе, но с присутствием на всех без исключения репетициях. Борис Владимирович назвал меня, прошлым летом закончившего консерваторию и поступившего в аспирантуру, добавив, что я играю на альте. Баршай заинтересовался этим предложением и продиктовал номер телефона директора оркестра, у которого я мог узнать о месте и времени репетиции. Но услышав, что я нахожусь в армии и мой годичный срок службы (тогда лица с высшим образованием служили в армии один год и по своей специальности) заканчивается где-то в сентябре, поблагодарил Бориса Владимировича за рекомендацию и попрощался.

Так уж получилось, что все годы обучения в консерватории я играл на чужих скрипках, а дипломный экзамен и вступительный в аспирантуру — на скрипке известного московского мастера, попросившего вернуть инструмент сразу после экзаменов. В армии мне пришлось играть на скрипке, которая непонятно каким образом сохранилась у моего педагога, видимо, для таких экстренных случаев. Этот орущий фабричный инструмент с металлостеклянными переливами безо всякого намека на тембр позволял владельцу спокойно пережить его порчу и даже потерю. За год скрипку удалось немного укротить, избегая звуков, напоминающих скрип вилки по тарелке и петушиный крик.

И вот 6 сентября я демобилизовался, вернулся домой в солдатской форме и со скрипкой. Позвонил Борису Владимировичу, сказав, что свободен, готов приступить к занятиям в аспирантуре и что задолженность по марксисткой философии перенес на зимнюю сессию. Вдруг Борис Владимирович, как бы вспомнив что-то, попросил записать номер телефона директора Московского камерного оркестра, позвонить ему и сообщить, что закончил армейскую службу.

Директор — Анатолий Степанович Золотарёв, бывший скрипач и инспектор Госоркестра СССР, — несколько удивившись, предложил перезвонить через час. А по прошествии этого нескончаемого часа я услышал, что Рудольф Борисович ждет меня завтра к 11 утра на репетиции в здании Зала Чайковского. Когда я рассказывал Борису Владимировичу эту новость, у меня отчаянно колотилось сердце. Невероятно, что Баршай за четыре месяца не нашел в Москве ни одного скрипача на освободившееся место. Известно, что он тщательно и долго подбирал музыкантов. В оркестре за одиннадцать лет его существования играли знаменитые музыканты, победители и лауреаты международных конкурсов, но по каким критериям Рудольф Борисович определял того, кто может заниматься камерной музыкой, — не знал никто.

***

7 сентября — начало моего нового учебного года. Мне предстояло постичь многие премудрости камерного музицирования. Рудольф Борисович предложил мне сесть третьим за второй пульт вторых скрипок и вышел из комнаты. Разыгрывался оркестр сам: двухоктавные гаммы и арпеджио в медленном темпе в унисон. Я удивился, но через некоторое время понял, что эти легкие гаммы и арпеджио, игранные мной в детстве, прежде всего настраивают слух и способствуют выработке единообразного качественного звучания и точной интонации. Сразу же пришлось укрощать «рычание» моей фабричной скрипки в окружении уникальных инструментов: Амати, Гранчино, Гвиданти, Гальяно, трех неизвестных, но очень хороших «итальянцев» и двух «французов». С моим приходом количество скрипачей в группах сравнялось: 5 первых и 5 вторых. Вернулся Баршай — и началась работа. В этом сезоне оркестр принимал участие в фестивале «Московская осень» в Большом зале консерватории. Предстояло сыграть новые сочинения Вайнберга, Левитина, Бунина, Мееровича и Б. Чайковского. Кроме чтения нот мне удавалось смотреть и слушать, как оркестр осваивает новый материал: разные варианты интерпретаций, разные исполнительские приемы — порой даже в присутствии авторов.

После первой репетиции я начал лихорадочные поиски приличного инструмента. Вспомнил, что мой товарищ уже лет семь играет на «итальянце». А существует ли его старая скрипка? Узнав, что инструмент неизвестного французского мастера XIX века все еще у него, я приехал к нему домой, попросил продать и получил согласие. Как я позже узнал от Анатолия Семёновича Кочергина, одного из лучших скрипичных мастеров страны, эта скрипка обнаружилась в Москве после войны в ужасно потрепанном виде и попала в руки учителя Кочергина — С. М. Доброва. Отбитые уголки дек, стершийся лак и обезображенная голова, которую кто-то сначала поджег, а потом сунул под колесо телеги, — не иначе как в одну из французских революций. Добров этого вида вынести не смог — срезал скрипке голову, как гильотиной, и сделал новую. Анатолий Семёнович утверждал, что этой прекрасной работой учитель поставил себе памятник. После ремонта один известный скрипач сыграл на этом инструменте концерт Моцарта с оркестром в Колонном зале Дома союзов. Потом мой товарищ три года занимался на ней и сдавал экзамены в Училище при Московской консерватории.

На следующий день ко мне подошел Рудольф Борисович. «Знаете, Лёва, — так потом он начинал любое обращение ко мне, — я попрошу вас сесть на первые скрипки», — и указал на третье место за вторым пультом. Таких сюрпризов в дальнейшем было много. Теперь соотношение между группами скрипачей изменилось: 6 к 4.

Как-то, проходя в перерыве мимо пульта дирижера, я увидел на первой странице партитуры Камерной симфонии Б. Чайковского состав оркестра: 6 первых скрипок, 4 вторых, 4 альта, 3 виолончели, 1 контрабас, 1 клавесин, 2 гобоя и 2 валторны. Это же точно тогдашний состав Московского камерного оркестра!

Лев Чистяков со скрипкой и альтом в Сиднее

Фото: Михаил Богуславский

Думаю, что никто не помнит, с каким инструментом я появился на первой репетиции: все — и это естественно — изучали меня. А вот на второй все скрипачи — что тоже понятно — изучали мою скрипку. Она обладала хорошими звуковыми качествами и вполне достойным curriculum vitae, а после нескольких проб записи на магнитофон ее признали «фоногеничной» и приняли в семью инструментов оркестра. Теперь «счет в матче» (прошу прощения за спортивные ассоциации) между неизвестными «итальянцами» и «французами» стал равный — 3 : 3.

Работа над программой фестиваля «Московская осень» продолжалась интенсивно на каждой репетиции. Название первой части Камерной симфонии Бориса Чайковского — «Соната». В ней 83 такта из 97; в партиях скрипок сплошные двойные ноты, трех- и четырехзвучные аккорды в не очень удобном расположении для пальцев левой руки. Авторская ремарка Non divisi не позволяет расчленять аккорды для удобства исполнения. Партии первых и вторых скрипок почти одинаковые — это своеобразный аккордовый унисон (хотя «Унисон» — название второй части симфонии). Смешно говорить о рекордах в искусстве, но такого количества непрерывной аккордовой техники у скрипок, по-моему, нет ни в одном произведении камерной музыки, ни, тем более, в произведениях для симфонического оркестра. На третий или четвертый день работы Баршай попросил каждого скрипача по одному сыграть 16 тактов из самого неудобного фрагмента с альтами и виолончелями, у которых тянется единая неизменная гармония. Такое сопровождение сразу подчеркивает интонационные изъяны. 43 аккорда и двойных нот легче сыграть solo, чем с таким аккомпанементом. Мне опять повезло: к этому моменту у меня уже были хорошая скрипка и три дня домашних занятий позади, включая первый, когда я учил партию вторых скрипок, на этот раз совпавшую с партией первых.

Когда Рудольф Борисович хотел что-то показать, он всегда брал скрипку у Андрея Абраменкова, сразу поднимавшего скрещивающиеся руки для удобства передачи инструмента и смычка. Он сидел за первым пультом первых скрипок третьим, непосредственно передо мной, поэтому почти все показы нашего руководителя начинались недалеко от меня. Часто это касалось утраты качества звучания к концу смычка. Баршай всегда настаивал на ощущении трости смычка мизинцем и демонстрировал эту связь живым и красивым звуком. Его непрерывная активность, как вода, точащая камни, пробивала почти любое сопротивление, вольное или невольное. Он достигал всего, чего хотел, но был выдержан и уравновешен. Впрочем, как-то раз его разозлило отсутствие карандашей на пультах. Ему приходилось ждать передачи карандаша с одного пульта на другой, а иногда и в другую группу, чтобы зафиксировать какие-нибудь изменения в партиях. Баршай взял единственный на тот момент карандаш и сломал пополам. Этим он ничего не добился — еще один карандаш не появился, так как ни у кого не было точилки для другой половины. На следующей репетиции карандаши появились на каждом пульте.

Добиваясь предельно жесткого звучания (жаль, что это было не в первый день моей работы: та фабричная скрипка помогла бы достичь этого эффекта с легкостью), наш дирижер потребовал играть смычком у самой подставки и прижимать струны пальцами так, чтобы «ногти посинели». У меня невольно вырвалось: «А зубы раскрошились». Мне, временному работнику, промолчать бы, но слово — не воробей… После секундной тишины работа продолжилась, и все обошлось без последствий: наверное, понравилась «разработка» темы.

Рудольф Борисович мог попросить каждого сыграть любой эпизод. Во многих оркестрах такой индивидуальный контроль вызывает резкое неприятие, вплоть до забастовки, но в нашем коллективе это было нормой — не блажью, не желанием подставить кого-то, а только сближением с общей идеей, — хотя, по мнению А. Гаука, которое Рудольф Борисович не разделял, «оркестр и дирижер — классовые враги».

***

Мой друг, выдающийся экономист Александр Рубинштейн как-то в разговоре о проблемах творческих коллективов сказал, что средняя продолжительность их развития — десять лет. Московский камерный оркестр появился в штате Московской филармонии в 1957 году. Неужели я поступил в оркестр, чтобы стать свидетелем упадка? Но понятие «среднего» не существовало для Баршая — только «максимальное». У Московского камерного оркестра был огромный творческий потенциал, и, как оказалось, его хватило еще на десять лет.

В 20-х числах сентября в знаменитом Театре Волкова города Ярославля Московский камерный оркестр Баршая открывал концертный сезон 1967/1968 года. Не хочу использовать обороты наподобие «под управлением» (что-то цирковое) или «под руководством» (не мудрым ли?), тем более что музыканты всей страны называли нас «баршаевцами». Четырехчасовой переезд на поезде в день концерта был привычен. Не пробыв и часа в гостинице, мы выехали в театр на автобусе. Оставив футляры в гримерных, вышли на сцену. Настроились, выслушали объявления директора, библиотекарь (музыкант оркестра) раздал папки с нотами. Рудольф Борисович из зала попросил сыграть начала всех частей симфонии Гайдна. Как Гайдна? Какая программа концерта? Опять сюрприз? Я был в полной уверенности, что в программе будут произведения композиторов, которые мы тщательно готовили в течение двух недель для фестиваля «Московская осень». Почему-то здесь, в первом русском драматическом театре, вспомнилась народная сказка: «Поди туда, не зная куда, принеси то, не зная что». Что же я буду делать на сцене в окружении таких музыкантов? Меня, разозленного, примирил с этой ситуацией один из старожилов оркестра, заметив, что я очень быстро освоился в коллективе, всего за пару с небольшим недель, а некоторым на это требовались годы: «Тебя уже никто не считает новичком, и поэтому забыли предупредить». Программа концерта состояла из произведений барочной музыки, симфонии Гайдна и 15 «Мимолетностей» Прокофьева в инструментовке Баршая. Этих произведений я не знал и совершенно не представлял, как фортепианные миниатюры Прокофьева звучат в исполнении струнного оркестра. Во время коротких проб гайдновской Симфонии № 49 («La Passione») моему соседу по пульту пришлось все время переворачивать ноты, в то время как оркестр играл наизусть, в чем я не один раз убеждался. Пришел директор театра и напомнил, что публику пускают через 10 минут, но Баршай сказал, что сцена нам больше не нужна. Я, разумеется, взял ноты с собой, чтобы за кулисами в течение получаса посмотреть всю программу. Ко мне, изучающему партии, подошел концертмейстер оркестра Евгений Смирнов и стал объяснять некоторые условности — нюансы, повторы, темпы, аппликатуру, — посоветовав в неясных местах играть тише или вообще не играть. Не сыграл я в двух-трех местах программы, но тихо играл во многих. В финале симфонии Гайдна не решился прыгнуть из первой позиции в шестую на ля-бемоль струны соль в нюансе forte с акцентом. Весь концерт все музыканты, включая Баршая, посматривали на меня с интересом: выплывет ли этот «юный спартанец»? В антракте я попросил Евгения Смирнова перевести итальянские названия двух «Мимолетностей». Этот «театральный перевод» я запомнил на всю жизнь. Концертмейстер рассказал, что однажды оркестр принимал участие в концерте популярных артистов на стадионе в Лужниках. Вел концерт знаменитый конферансье Михаил Гаркави, и Смирнов изобразил, как Гаркави представил оркестр: «После триумфальных гастролей по Соединенным Штатам Америки Московский камерный оркестр под управлением Рудольфа Баршая исполнит две “Мимолетности” Прокофьева. Первая — “Ridicolosamente”, что означает, — тут Гаркави поднял одну бровь, — “Насмешливо”, и вторая — “Feroce”, — тут он опустил брови и с угрожающей интонацией гаркнул в микрофон на весь стадион: “Свирепо!”».

Московский камерный оркестр, дирижер Рудольф Баршай. 1965 год

Фото: barshaimemorial.com

На меня как на новичка спихнул обязанность собирать профсоюзные взносы предыдущий «мытарь». У Баршая почти всегда отсутствовали деньги, и сборщик, чтобы избежать долгих напоминаний, платил за него сам. «Знаете, Лёва, я не понимаю эту организацию, — с усмешкой заметил Рудольф Борисович и добавил: — Вообще, я за просвещенную монархию». Имел ли он в виду, что художественный руководитель и дирижер — монарх? Наверное да, но монарх образованный, воспитанный как творческая личность, способный развивать и традиционные, и новые пути. Я деликатно вернулся к теме профсоюзов и сказал, что тоже не понимаю их, но могу заметить: «За год ваши взносы составляют 24 рубля 40 копеек. Если вы пропустите работу одну неделю в году по болезни, то профсоюз заплатит вам 55 рублей — четверть вашего месячного оклада, а без взносов вам никто не заплатит никаких денег». В дальнейшем у меня не было проблем со взносами.

Октябрь. Выезд в Киев на два дня. В программу включена Камерная симфония Бориса Чайковского, посвященная Рудольфу Баршаю.

Пришло время и первой зарубежной поездки. За месяц мы должны были дать концерты в ГДР, Чехословакии и Польше. Перечень городов захватывал дух. Мне, побывавшему за свои двадцать пять лет только два дня в Киеве, предоставлялась возможность увидеть Берлин, Лейпциг, Дрезден, Веймар, Эрфурт, Эйзенах, Галле, Прагу, Краков, а в них Берлинскую картинную галерею, Пергамон-музей, Церковь святого Фомы, Дрезденскую галерею, Дом-музей Гёте, Эрфуртский собор, родину Баха, родину Генделя, где мне в свободный вечер удалось послушать его ораторию «Саул» с замечательным контртенором в партии Давида, Старе Место Праги, краковскую «Даму с горностаем» Леонардо… Но гастроли — не экскурсия, а работа, насыщенная концертами, репетициями, переездами, отелями. По шахматной аналогии: автобус и отель — «двухходовка»; самолет, автобус, отель — «трехходовка»; самолет, поезд, автобус, отель — «четырехходовка»; самолет, поезд, теплоход, автобус, отель — «пятиходовка», а дальше были многоходовки, включая такси и гондолы. Чтобы посмотреть хотя бы центры городов и знаменитые музеи, приходилось выискивать время, и оно, как ни странно, находилось.

После возвращения из этого трудного и сверхинтересного турне оставалась неделя, чтобы набраться сил перед собственной свадьбой, и чуть больше месяца, чтобы быть принятым в штат оркестра. Что-то вроде двух брачных контрактов.

Следующий год был насыщен концертами и поездками по стране. В январе 1967 года у Рудольфа Борисовича в Японии родился сын. Я узнал об этом год спустя. Передвижения оркестра по миру ограничили странами Варшавского договора. Ситуация была серьезней, чем у Б. Спасского или В. Ашкенази, которые хотели жениться на иностранках. Энергии нашего руководителя хватало на все: на концерты, на освоение новых программ, на борьбу за разрешение въезда новой семьи в Москву.

В марте нас послали в поездку по крупным городам Сибири (хорошо, что не сослали).

«Знаете, Лёва, ваше место в группе очень важное. Вы не замыкаете группу, а обрамляете. Слыша ваш голос, как бы опираясь на него, ваши коллеги, ведомые концертмейстером, начинают играть свободнее. Трудно добиться большого динамического разнообразия, если группа играет только “аккуратненько”. Используйте ваш широкий звук». И в подтверждение своих слов на ближайшем концерте Баршай несколько раз жестами требовал от меня бо́льшего звука. Пару раз я попытался сыграть по его руке громко, чем вызвал недовольство группы. Впоследствии я это делал гораздо тоньше — к удовольствию и коллег, и дирижера.

В Иркутске я встретился с друзьями моих родителей, которые показали мне самые красивые места города и художественный музей. По мартовскому льду дошли до места расстрела Колчака на Ангаре и проруби, в которую бросили его тело, якобы теперь не замерзающей зимой. Насколько мне понравился Иркутск, настолько не понравился Новосибирск. Но встреча с дедом и родственниками не предполагала широкого знакомства с городом. И друзья родителей в Иркутске, и родственники в Новосибирске были рады, что я работаю в таком оркестре, и с удовольствием ходили на наши концерты.

Странно, но один раз нас выпустили за границу: в Венгрию и Болгарию. После этого турне Министерство культуры и Госконцерт СССР больше не планировали зарубежных гастролей оркестра, несмотря на большое число заявок из разных стран, на которые отвечали, что Баршай болен или занят.

В воскресенье, 22 декабря 1968 года, оркестр дал свой юбилейный концерт. На обложке программки было напечатано:

Московская государственная филармония.

Большой зал Консерватории. 1000-й концерт [набрано красной краской] Московского камерного оркестра. Художественный руководитель и дирижер — Рудольф Баршай. Солист — народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Святослав Рихтер. Сезон 1968/69 г.

В программе — Моцарт. I отделение. Симфония ре мажор по Серенаде Хаффнера и 17-й фортепианный концерт. II отделение. Симфония № 40 соль минор.

Вот такие торжества.

В этом месяце пришло персональное приглашение правительства Австрии Московскому камерному оркестру и его художественному руководителю дать два концерта в зальцбургском Моцартеуме, один из которых со Святославом Рихтером, и еще один концерт в венском Musikverein. В Зальцбурге же фирма Eurodisk хотела записать ночью, после второго концерта Haffner-Serenade Моцарта. Решение о выезде Баршая на гастроли в Австрию принималось на правительственном уровне, и лишь под личную ответственность министра культуры нас выпустили. Двухгодичный «карантин» закончился.

Зальцбург зимой — одна из сказок братьев Гримм: мягкий, медленно падающий снег; со вкусом оформленные витрины магазинов, кафе, ресторанов; тишина; редкие, бесшумно движущиеся, как кареты, автомобили; дом, где родился Моцарт; концертный зал Моцартеум; замок архиепископа; старинные чугунные фонари; тепло подсвеченные площади города. И все это мы увидели в первый вечер, точнее сказать — в первую ночь.

Концерты прошли успешно. Критика — великолепная. В следующий приезд в Зальцбург нас удивили открытки-фотографии, продававшиеся в доме Моцарта: «Московский камерный оркестр на сцене Моцартеума во время репетиции», почему-то без дирижера. Кто-то предвидел наши гастроли по Германии в 1976 году…

1969 год, апрель. Поездка по большим городам Поволжья. Голодающее Поволжье — то, что помню из учебника истории. Оно и в этот год было полуголодающим. Один из музыкантов оркестра, любитель пробовать экзотическую еду, почитатель четырехтомной эпопеи Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах», хотел познакомить нас с некоторыми продуктами, которые употребляли старообрядцы Поволжья в прошлом веке. Он мечтал найти по-особому копченого леща, заливную стерлядь и, самое главное, зало́м, или астраханскую сельдь. Попробовать залом стало для него идеей фикс. Ни в одном магазине, даже если он назывался «Гастроном», не было ничего похожего. Рассчитывать можно было лишь на рынки, но они оказались довольно скудны. И все же на одном из них нашелся человек, который помнил сельдь, называвшуюся «залом». Наш неугомонный исследователь удивил нас и соленым арбузом, но восторгаться нам помешало отсутствие холодильников в номерах гостиницы: теплый арбуз — он и сладкий не очень…

Шостакович

Вот несколько выдержек из писем Дмитрия Дмитриевича Шостаковича к его другу — Исааку Давыдовичу Гликману, опубликованных в книге: «Письма к другу»1.

Шостакович — Гликману:

1 февраля 1969 г. Москва.

Сейчас пишу ораторию для сопрано, баса и камерного (Баршаевского) оркестра на слова Федерико Гарсия Лорки, Гийома Аполлинера, Райнера Марии Рильке и Вильгельма Кюхельбекера. Задумано, как мне кажется, интересно. Так или иначе, это занятие меня увлекает и развлекает.

Шостакович — Гликману:

17 февраля 1969 г. Москва.

Вчера я закончил клавир моего нового сочинения. Ораторией его назвать, видимо, нельзя, т. к. оратория как будто требует участия хора. А у меня хора нет. Есть солисты — сопрано и бас.

Шостакович — Гликману:

19 марта 1969 г. Москва.

Посылаю тебе стихи, которые я использовал в своей 14-й симфонии для сопрано, баса и камерного оркестра. Оркестром будет руководить Баршай. Певица, очень надеюсь, будет Вишневская. Бас еще не подобран.

Подборка стихов вызвана следующим обстоятельством: мне пришло в голову, что существуют вечные темы, вечные проблемы. Среди них — любовь и смерть. Вопросам любви я уделил внимание... Вопросами смерти я не занимался. Накануне ухода в больницу я прослушал «Песни и пляски смерти» Мусоргского, и мысль заняться смертью у меня окончательно созрела.

Шостакович — Гликману:

25 марта 1969 г. Москва.

Сегодня я получил из переписки клавир 14-й симфонии. Скоро получу и партитуру. Затем, проделав корректуру, отдам переписывать голоса. Голоса, наверное, будут переписаны быстро. Оркестр маленький. 10 скрипок, 4 альта, 3 виолончели, 2 контрабаса и набор ударных. Очень меня беспокоит бас. Из-за баса хожу по оперным спектаклям. Может быть, найдется подходящий.

Во время проб вокалистов лакмусовой бумажкой для басов служили слова Аполлинера: «Нет, я не тот, совсем не тот». Один соискатель еще и отрицательно покачал на этих словах головой.

Шостакович — Гликману:

28 апреля 1969 г. Жуковка.

Подбираю баса для 14-й симфонии. Есть в Москве на радио певец Евгений Владимиров. Голос сильный, красивый. Смущает меня лишь его наружность. Он очень маленького роста, очень худенький и неказистый. Однако музыкален. Разучивает свою партию с увлечением.

В интервью, данном Оксане Дворниченко, Рудольф Баршай вспоминал:

«Получаю телеграмму: “срочно позвоните” — такая нервная телеграмма. Я ему [Шостаковичу] позвонил. Он говорит: “У вас есть какое-то транспортное средство, вы не могли бы немедленно приехать?” Я приехал, он сыграл Четырнадцатую симфонию»2.

В конце мая невероятно возбужденный Баршай — таким я его никогда не видел — принес ноты новой, Четырнадцатой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Началось «вживание» в музыку гения. Наш струнный состав включал 6 первых скрипок, 5 вторых, 4 альта, 3 виолончели и 2 контрабаса. С дирижером и тремя приглашенными исполнителями на ударных инструментах — 24 музыканта.

Шостакович — Гликману:

10 июня 1969 г. Москва.

Баршай начал репетировать мою 14-ю симфонию. Оркестр играет великолепно. Певцы еще не готовы.

Позже Баршай вспоминал, что Шостакович присутствовал на всех репетициях: «ни одной репетиции не пропустил — всегда сидел сзади меня»3.

Для принятия окончательного решения о судьбе симфонии власти организовали ее прослушивание для чиновников Министерства культуры и музыкальной общественности, назвав это генеральной репетицией. 21 июня Малый зал консерватории из-за наплыва публики стремился превратиться в Большой. Было очень жарко на улице и в зале. Солисты — Маргарита Мирошникова и Евгений Владимиров. Среди приглашенных чиновников был бывший гонитель Шостаковича, который, почувствовав себя плохо во время исполнения симфонии, вышел из зала и в вестибюле умер.

Шостакович — Гликману:

24 июня 1969 г. Москва.

21-го было нечто вроде прослушивания моей 14-й симфонии в Малом зале консерватории. Исполнение было на высшем уровне совершенства. Баршай и его оркестр — явление поразительное. Недурно пели певица Мирошникова и певец Владимиров. Они вроде кроликов, т. к. Вишневская еще не выучила свою партию, а другого баса пока подобрать не могу. Мне кажется, что Мирошникова, наряду с хорошим голосом, обладает талантом и пониманием.

И даже после этого Четырнадцатую симфонию не то чтобы запретили, но ни одна концертная организация — ни Московская филармония, ни Ленинградская — не решались ее исполнить. С началом сезона отпусков Дмитрий Дмитриевич уехал отдыхать на Байкал, а Баршай отправился в Прибалтику. Позже он вспоминал: «И вот я получаю письмо от Шостаковича, что появилась надежда на исполнение симфонии, потом второе письмо — что вот какая радость — капелла берет на себя смелость исполнить симфонию»4.

Премьера состоялась 29 сентября в Ленинградской академической капелле имени Глинки. Пели Галина Вишневская и Евгений Владимиров. В конце утренней репетиции Дмитрий Дмитриевич несколько старомодно обратился к дирижеру, солистам и всему оркестру: «Прошу вас оказать честь моей жене и мне, прийти после концерта в ресторан “Садко”».

Рудольф Баршай и Дмитрий Шостакович

Фото: barshaimemorial.com

Из-за огромного интереса публики премьеру повторили 1 октября с солистами М. Мирошниковой и Е. Владимировым. И, наконец, 6 октября — московская премьера.

Шостакович — Гликману:

7 октября 1969 г. Жуковка.

Вчерашняя московская премьера прошла внешне очень хорошо. Было очень много народу, который бурно аплодировал по окончании симфонии. К сожалению, исполнение было хуже, чем в Ленинграде. Дважды крепко завралась Г. Вишневская. Однажды по вине Баршая (!) сильно разъехался оркестр. М. Решетин (бас) пропел свою партию хорошо. К концерту были выпущены программы со стихами, которые я использовал. Таким образом, слушатели имели возможность понимать слова, т. к. дикция иногда бывает плохая.

Как бы в подтверждение слов Дмитрия Дмитриевича один исполнитель помог родиться пародии. Вместо слов из «Смерти поэта» Рильке: «а эта маска робкая умрет, открыто предоставленная взорам», — слышалось: «а эта мазь, коробка, я, ум, рот, ад, корыто, предаст Авель Ноя взором».

Шостакович — П. Ц. Радчику.

12 октября 1969 г.

Мне очень жаль, что Вы не послушали мою 14-ю симфонию. Но я надеюсь, что она будет исполнена еще раз. Лучше всего она прозвучала в Ленинграде, в Капелле. В Москве, в Большом зале, к сожалению, были исполнительские накладки. Иногда даже непростительные. Очевидно, сказалось волнение, утомление и т. п. Впрочем, на прием жаловаться не могу. Мне говорили, что никто этих накладок, кроме меня, не заметил.

Шостакович — Гликману:

26 декабря 1969 г. Жуковка.

23-го декабря ходил в Большой зал консерватории и слушал 46-ю симфонию Гайдна [мы все же играли 49-ю симфонию Гайдна «La Passione». — Л. Ч.] и 14-ю симфонию — мою. 28-го декабря в Доме ученых и 30-го декабря в Большом зале вновь будет исполняться 14-я симфония. Если будут силы, пойду на эти концерты. Мне кажется, Мирошникова и Е. Владимиров поют лучше, нежели их дублеры (Вишневская и Решетин). Оркестр играет прекрасно.

В беседе с Евгенией Кривицкой Рудольф Баршай вспоминал: «Готовя премьеру Четырнадцатой симфонии Шостаковича, я как-то спросил его: “А можно сыграть ее большим струнным составом?” Дмитрий Дмитриевич ответил очень просто: “Если вы от большого состава добьетесь того же качества, как от своих музыкантов, то, может быть, будет звучать даже лучше”»5.

М. Мирошникова, Д. Шостакович, Е. Владимиров, Р. Баршай на сцене Ленинградской академической капеллы

после премьеры Четырнадцатой симфонии, 1969 год

Фото: Борис Майзель

Вскоре состоялся короткий визит в Лондон с Четырнадцатой симфонией. Солистами были Г. Вишневская и М. Решетин. Во второй части симфонии — «Малагенья» — Вишневская спела «Смерть пришла и ушла из таверны» один раз вместо двух. Пропустив 27 тактов, врезалась в другое место партитуры, ввергнув в ступор даже Баршая. Если бы не наш концертмейстер Е. Смирнов, крикнувший за один такт до цифры: «Шестнадцать!» — этой части пришла бы смерть. Но все сошлось и продолжалось без приключений. Когда Галине Павловне деликатно намекнули, что она пропустила несколько тактов, певица своим хорошо поставленным голосом сказала, что у нее все получилось отлично6.

Несколько лет спустя мне попалось интервью Вишневской, в котором она довольно презрительно обмолвилась о количестве — кажется, пятидесяти — репетиций Четырнадцатой симфонии Шостаковича, потребовавшихся Баршаю на изучение этого нового и глубокого произведения. Да, репетиций было много и, по собственному признанию Рудольфа Борисовича, он любил их больше концертов: «Знаете, Лёва, на репетиции я могу остановиться и попробовать другой вариант, а то и несколько, что невозможно сделать на концерте». А Дмитрий Дмитриевич пришел бы и на большее количество репетиций, но назначенный отчет завершил этап поисков, к которому, по словам Шостаковича, были готовы только оркестр, М. Мирошникова и Е. Владимиров.

Четырнадцатую симфонию Шостаковича мы исполняли в разных городах СССР и за рубежом.

В Италии солистами были З. Долуханова и Е. Нестеренко. С этими исполнителями симфония обрела другие черты: стала менее резкой и жесткой, более проникновенной. Нас тепло принимали в Венеции и Риме. Жаль, что не осталось записи этих прочтений. Как нет профессиональных записей ни ленинградских, ни московской, ни лондонской премьер.

В город Дзержинск мы приехали после первого исполнения симфонии в Горьком. Не очень большой зал, камерная сцена. Двое из наших музыкантов-духовиков, не занятые в Четырнадцатой симфонии, просто мечтали в каком-нибудь концерте помочь профессионалу-ударнику. Они знали все партии ударных наизусть. Баршай им разрешил. Четыре части симфонии прошли как обычно. Пятая — «Начеку» на слова Аполлинера. На первом же громком ударе исполнителя-непрофессионала по литавре палочка выскочила у него из рук, взлетела вверх, как у хорошего жонглера, и закрутилась в воздухе. Не услышав следующих звуков литавры, певица отнесла это на счет плохой акустики зала и вступила со словами: «В траншее он умрет до наступленья ночи». Палочку можно было поймать: она взлетела высоко, но недалеко. К сожалению, литавра не была закреплена на полу, и когда исполнитель оперся на нее животом, ловя палочку, опоры не получилось и литавра поехала вперед. Солистка продолжала: «Сегодня он умрет». Бедный наш ударник палочку поймал, но упал на литавру, а потом, сдвинув с немузыкальными звуками еще две, грохнулся на пол, произведя шум слона в посудной лавке. Баршай уже несколько секунд не дирижировал, будучи не в состоянии поднять рук, из глаз у него текли слезы. Слезы текли и у половины оркестра, никто не мог издать ни звука. Солистка, стоящая и к дирижеру, и к оркестру спиной, услышав какие-то новые звуки ударных инструментов, раскраснелась, и, ощутив отсутствие струнного аккомпанемента, инстинктивно запела громче обычного: «Закат коровую ревет, пылают розы». Именно в этот момент хотелось меньшего совпадения текста с вокальной партией. Над литаврой показалось лицо горе-ударника с улыбкой гнома из диснеевской «Белоснежки». После заключительной реплики сопрано: «Сегодня он умрет, мой маленький солдат», — литаврист, стоя на коленках, все же сыграл последнюю ноту части fortissimo, как и написано у Шостаковича. Перед следующим номером — «Мадам, посмотрите» — Рудольф Борисович попросил солистку: «Мадам, не смотрите на оркестр. Мы сделаем небольшую паузу». После этого казуса дальнейшее исполнение было идеальным.

Столетие основателя государства отмечалось широко. На его родине — в Ульяновске — прошел большой фестиваль искусств, посвященный этой дате. Кому пришла в голову мысль отмечать ее произведением, девять из одиннадцати частей которого затрагивают проблему смерти?7

В Ульяновск мы прибыли поездом, который был предоставлен участникам торжеств. Большинство артистов развезли по гостиницам, и только наш оркестр и еще группа людей остались на перроне. Среди них был наш солист Е. Владимиров. Единственное, что он мог делать — стоять без поддержки, но не говорить. «Лицо его и было тем простором» («Смерть поэта» Рильке), на котором проступали припудренные ссадины и кровоподтеки. Директор оркестра Владимир Александрович Шпаковский, сам в прошлом певец, узнал, что произошло ночью в поезде, в котором ехал к своему печальному концу наш бас: его поместили в купе с большим начальником и его охраной, после порции алкоголя Евгений стал доказывать попутчикам, что он второй бас России после Шаляпина и полез в драку. Там же на вокзале мы узнали решение Москвы: арестованного за хулиганство Владимирова отправить в Москву, а художественному руководителю МКО заменить Четырнадцатую симфонию Шостаковича на любое другое произведение. Карьера певца, о которой многие могли бы только мечтать, прервалась. Чрезмерные амбиции и эмоции не позволили пережить удар судьбы. Через какое-то время он повесился.

Наши контакты с Дмитрием Дмитриевичем продолжались и после работы над Четырнадцатой симфонией.

Московский камерный оркестр с Баршаем и солистом Е. Нестеренко 30 ноября 1973 года в Большом зале консерватории впервые исполнил вторую версию оркестровки Шостаковича «Шести романсов» на стихи английских поэтов для баса и камерного оркестра. На следующий год мы ее записали.

15 июня 1974 года прошла премьера «Шести стихотворений Марины Цветаевой» Шостаковича для контральто и камерного оркестра в Малом зале консерватории с солисткой И. Богачёвой, а вскоре состоялась и запись.

Репетировали Девятый и Десятый квартеты Шостаковича в инструментовке Баршая, но мировую известность ему принесла инструментовка Восьмого квартета. В репертуаре почти каждого камерного оркестра есть эта обработка, которую Дмитрий Дмитриевич высоко оценил, назвал «Камерной симфонией» и присвоил собственный номер: соч. 110 bis.

Шостакович писал Исааку Гликману:

«Дорогой Исаак Давидович <...> Я вернулся из поездки в Дрезден. Меня там хорошо устроили для создания творческой обстановки <...> Как я ни пытался выполнить вчерне задания по кинофильму, пока не смог. А вместо этого написал <...> квартет. Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: “Посвящается памяти автора этого квартета”».

Вайнберг

Шостакович – Гликману:

1 февраля 1969 г. Москва.

Если в Ленинграде будет гастролировать оркестр Баршая и если в его программе будут Десятая симфония Вайнберга, симфониетта Б. Чайковского, обязательно пойди послушать. Это удивительно прекрасные произведения. Вообще, этих композиторов держи в черте своего внимания.

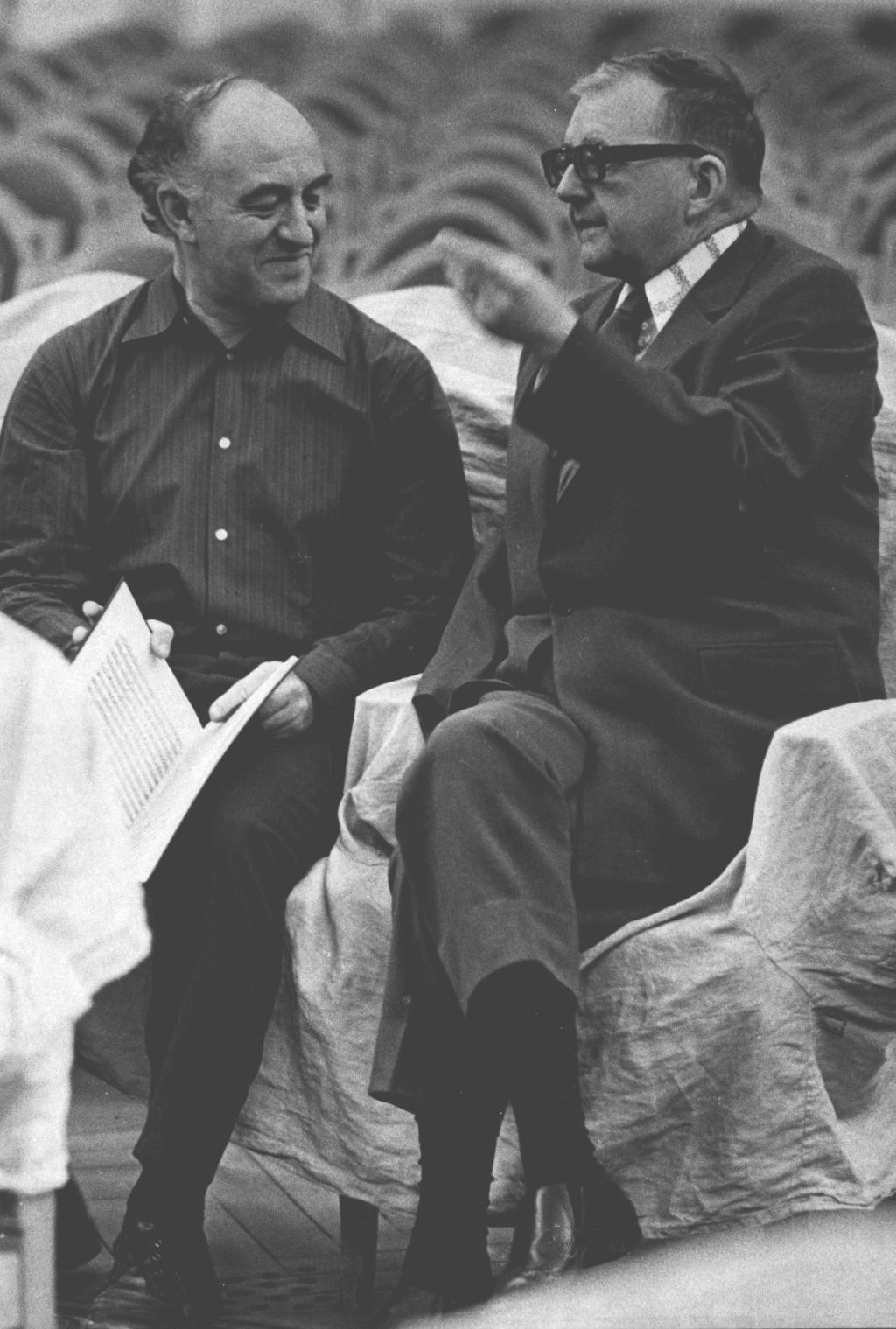

Моисей Вайнберг и Рудольф Баршай

Фото: barshaimemorial.com

Сотрудничество МКО Баршая с Моисеем Самуиловичем Вайнбергом было долгим и интенсивным. На одной из репетиций Четырнадцатой симфонии Шостакович в чем-то засомневался и поинтересовался мнением у присутствовавшего Вайнберга. Моисей Самуилович подошел к роялю и сыграл по памяти нужный эпизод, чем привел в восторг весь оркестр. Пианист он был превосходный. Исполнял с Шостаковичем в четыре руки его новые произведения, а когда Дмитрий Дмитриевич уже не мог, играл с Борисом Чайковским. Шостакович посвятил Вайнбергу Десятый квартет.

В 1970 году МКО Баршая готовил авторский вечер Вайнберга к его 50-летию. С композитором за роялем мы просмотрели произведения-кандидаты, и Рудольф Борисович остановился на Симфониетте № 2, Фантазии для виолончели и двух симфониях — № 7 и № 10. На первой репетиции партию клавесина в Седьмой симфонии Моисей Самуилович сыграл наизусть. Десятая посвящена Московскому камерному оркестру. Баршай отмечал, что когда Вайнберг использовал еврейские или польские интонации, его музыка обретала как бы второе дыхание и дополнительную силу воздействия.

23 февраля 1970 года в Малом зале консерватории состоялся авторский вечер Вайнберга. Каденцию скрипки в Десятой симфонии, по своему содержанию и сложности сравнимую с лучшими каденциями скрипичных концертов ХХ века, великолепно исполнил Е. Смирнов. Вот мнение Баршая о нем:

«Второго такого дарования, как наш концертмейстер Евгений Смирнов, я больше не встретил никогда в целом мире, где бы ни дирижировал. Я не знаю равного исполнителя “Времен года” Вивальди. Известный парижский критик Бернар Гавоти написал: “Много я знаю исполнений Вивальди, но никогда не слышал такого поэта скрипки, как Евгений Смирнов”»8.

Рудольф Баршай и концертмейстер Московского камерного оркестра Евгений Смирнов

Фото: barshaimemorial.com

Наш концертмейстер, будучи «однолюбом», проработал в Московском камерном оркестре до самой смерти. Мне повезло записать в компании с Е. Смирновым, В. Симоном и Л. Раковым все шесть сонат-квартетов Дж. Россини. Эта была первая запись в СССР, а первое исполнение состоялось в Таллине. Для квартета важна одаренность первого скрипача, а для камерного оркестра — первого пульта, именно в посадке втроем. Есть такой первый скрипач — есть квартет. Есть такой первый пульт — есть камерный оркестр. Е. Смирнов, Б. Куньев и А. Абраменков были моими героями, не меньшими, чем «Три мушкетера» в детстве. Когда Баршай просил сыграть только первый пульт первых скрипок, наступала тишина, как во время концерта. Импульсивный и проникновенный Смирнов, аккуратный и уравновешенный Куньев и фундаментально звучащий Абраменков — им приходилось приспосабливаться друг к другу, иногда даже пряча свои достоинства, и демонстрировать виртуозное слияние в единое целое. Я никогда не слышал, чтобы они репетировали втроем или о чем-то специально договаривались, — все происходило на интуитивном уровне, как бы само собой. Думаю, и это наиболее ценно для исполнительства, что они не смогли бы объяснить, как это у них получалось. Даже Рудольф Борисович, с его неуемной тягой к совершенствованию, сдерживал себя, был доволен и горд созданием такой тройки, прекрасно понимая: улучшать чревато ухудшениями.

Чтобы познакомиться с ними как с солистами, достаточно послушать Смирнова во «Временах года» Вивальди, Куньева — в Четвертом, и Абраменкова — в Пятом «Бранденбургских концертах» Баха.

***

Почти весь июль 1969 года заняли гастроли по Франции. В первые пять дней в Париже мы сыграли только один концерт, а потом за две с половиной недели — больше десяти в крупных городах Франции и на трех знаменитых курортах: Сен-Тропе, Сен-Рафаэль и Невшатель. На обратном пути у нас было пять дней в Париже без концертов и репетиций, видимо, чтобы узнать и почувствовать то, что «стоит мессы».

— Знаете, Лёва, я говорил с вашим преподавателем Беленьким. Он мне сказал, что вы играете и на альте.

— Да, помогал моим друзьям-альтистам сдавать экзамены по общему фортепиано, играя альтовые пьесы или части из барочных сонат.

— Очень хорошо. Буду использовать ваше уменье. Вот сейчас нам предстоят записи всех «Бранденбургских концертов» Баха. Я хочу в Концерте № 6 утроить солирующие партии: по три исполнителя на каждый голос. В группе первых альтов будет играть Абраменков, а во вторых — вы. В Концерте № 3 утроим каждый скрипичный голос и удвоим каждый голос альтов.

Так мы записали эти два концерта, а Концерт № 3 часто исполняли в этом варианте. С тех пор во всех поездках у меня было два инструмента.

1971 год. В Мексику нам пришлось добираться через Канаду. В Монреале один из двух концертов был посвящен Гайдну, солист — Григорий Соколов. Во втором отделении шла «Прощальная симфония». Исполняли мы ее при свечах, инсценируя известную легенду о намеке Гайдна князю Эстерхази об усталости музыкантов и необходимости отпуска. В последней части мы начинали пульт за пультом — а их было двенадцать — задувать свечи и уходить за кулисы, пока не оставалось двое скрипачей. Доиграв свои партии, они должны были погасить последние две свечи.

За час до выезда на концерт директор просил меня купить 24 свечи для этой симфонии. Я выполнил просьбу и на репетиции отдал директору купленное. В антракте, прикрепляя их к пультам, директор почему-то ругался, но все же перед выходом оркестра свечи, напоминающие хоккейные шайбы, только белого цвета, были зажжены. Первая часть симфонии прошла как обычно. На второй пламя свечей начало подрагивать, как при нервном тике, а на третьей с ними стало происходить что-то несуразное: они кренились набок, съезжали по металлическим усикам пультов и застывали в горизонтальном положении. Некоторые гасли, когда расплавленный воск заливал фитиль, но большинство продолжало гореть. К концу третьей части симфонии свечки начали гаснуть. Я испугался не на шутку. Мне показалось, что Баршай взял очень медленный темп в четвертой части — Presto. Свечки гасли одна за другой. Я сидел как на иголках. Оркестр играл как ни в чем не бывало — наизусть. Немного удивлялся Баршай. К пятой части осталась одна свечка у концертмейстера. И эта умница дождалась последнего звука и сама погасла. Как потом оказалось, я купил свечи для поддержания тепла в кофейнике за завтраком, рассчитанные на 10–15 минут, но не на получасовую симфонию. После этой поездки у нас для «Прощальной» появились самодельные латунные подсвечники с креплениями для пультов, похожие на гильзы от крупнокалиберного пулемета.

Мехико. Высокогорье. Январь. Термометр показывает каждый день выше 20º тепла. Мы в городе, в котором три года назад на Олимпиаде Боб Бимон установил сверхъестественный мировой рекорд в прыжках в длину — 8 метров 90 сантиметров, просуществовавший 23 года. Не удержусь коснуться рекордов и в искусстве. Одно из красивейших в Мехико зданий — Teatro de Bellas Artes, построенное в стиле модерн в первой половине ХХ века и вмещающее 2 255 зрителей (для сравнения: Большой зал Московской консерватории — 1 721 место). В нем Московский камерный оркестр Баршая с 19 по 29 января 1971 года дал семь концертов с семью разными программами. Это достойно Книги рекордов Гиннесса: я, с моей любовью ко всяким афишам и программкам, не знаю другого похожего примера. Проходя мимо касс с объявлениями: «На все концерты МКО Баршая билеты проданы», — мы каждый раз испытывали воодушевление. В сводной афише нашего небольшого «фестиваля» было напечатано, что программа последнего концерта 29 января будет объявлена дополнительно. Баршай хотел представить «Искусство фуги» Баха, организаторы просили что-то менее серьезное. Программу этого концерта я не помню.

Программа концертов Московского камерного оркестра в Teatro de Bellas (Мехико), 1971

Фото предоставлено Львом Чистяковым

В один из свободных дней нам показали корриду. Никто из нас ничего подобного не видел. Попали на неудачную. В какой-то момент бык воткнул рог в живот торреро, мотнул головой, и несчастный взлетел, как шелковый платочек фокусника. Другой тореро отомстил за своего коллегу. Выбежали уборщики, уволокли убитого быка, стали засыпать песком места с кровью, и грянул пасодобль со своей щемящей мелодией на манер «Прощания славянки». Во время следующего номера на арене объявили, что раненый тореро жив — состояние его тяжелое, но стабильное.

Осень 1971 года — Италия. Ограничусь перечислением городов: Рим, Флоренция, Венеция, где 22 ноября мы закрывали осенний сезон в театре La Fenice с моцартовской программой и Святославом Рихтером, и на следующий день в этом же театре слушали концерт Оскара Питерсона со своим трио; Милан, Турин, Перуджа, Болонья, Генуя и Неаполь с одним из красивейших театров мира — Сан Карло. В нем нас буквально завалили цветами: на сцене не было свободного места от них, у каждого музыканта в руках по три-четыре букета. Мы играли на бис шесть или семь раз.

Федеративная Республика Германия нас принимала каждый четный год на месяц, а иногда и больше. Не буду перечислять города, так как мы играли во всех известных. В какой-то год наши гастроли по Германии должны были продолжиться в другой стране, инфекционная обстановка в которой внушала опасения. Поэтому в Москве нам сделали инъекцию заранее. На следующий день после перелета у концертмейстера альтов поднялась высокая температура, возможно, как реакция на прививку, а вечером был первый концерт то ли в Мюнхене, то ли во Франкфурте. Баршай попросил меня сыграть этот концерт на альте. «Искусство фуги» Баха я знал хорошо, но читать с листа на новой сцене в альтовом ключе — стресс. Как ни странно, концерт прошел легче, чем я предполагал. Но шесть пьес на бис, о которых никто не сказал мне ни слова, стали очередным сюрпризом. Четыре пьесы я благополучно прочитал, а вот в двух виртуозных все время порывался играть партию первых скрипок.

В один из визитов в ФРГ нам спланировали концерт в Дании, и не в столице, а во втором по величине и значению городе — Орхусе. Когда мы въехали в страну, кто-то вспомнил, что здесь нет цензуры. Уже в вестибюле гостиницы стояли автоматы, продающие эротические открытки и журналы. Вечер у нас был свободный, и альтист Михаил Богуславский — один из основателей МКО, мой бессменный компаньон, деливший со мной досуг, номера в гостиницах, прогулки и рассказывавший много интересного, — предложил пойти в кино.

Кинотеатр был недалеко от отеля. По дороге нам попадались различные автоматы — от маленьких настенных до больших напольных, продававшие секс-сувениры, аксессуары, литературу и даже надутую и развевающуюся на ветру резиновую женщину. Нас предупредили, что последний сеанс начнется через 10 минут, но войти в зал мы можем в любое время. Так как вестибюля у кинотеатра практически не было, мы сразу вошли в темный зал. Какие-то люди выходили, какие-то входили, и все эти передвижения происходили почти в полной темноте. Безо всякого перерыва на экране пошли титры с названием фильма и начался последний сеанс. Сейчас бы мы сказали, что это был просто эротический фильм, но тогда впечатление было сильное. Сеанс закончился, и зажегся свет. В партере сидел весь МКО без Баршая, но во главе с директором, который встал первым и направился к выходу. Отбросив штору, он подошел к двери и с силой дернул ее на себя — дверь не открылась, дернул другой рукой — не открылась. В Европе, где все двери открываются с легкостью — такая незадача! Он рванул двумя руками... Что было бы с этой дверью дальше, трудно предположить, но подошедший концертмейстер (все-таки концертный мастер) повернул ручку и открыл дверь наружу безо всяких усилий.

На следующий день нас привезли в концертный зал за три часа до начала. Бог ты мой! Это был Дворец спорта на пять-шесть тысяч мест. В городе, где столько развлечений и соблазнов, кого может заинтересовать камерный оркестр, да еще с «Искусством фуги» в программе? Посередине была сооружена деревянная сцена наподобие боксерского ринга. Все два часа мы репетировали. Организаторы концерта сказали, что с публикой будет звучать лучше. С какой публикой? За час до начала концерта нас отправили в раздевалки. Ровно в назначенное время мы вышли на деревянную некрашенную сцену и увидели: все трибуны забиты до отказа, некоторые слушатели с партитурами «Искусства фуги», много детей. Пожалуй, оркестр никогда не играл «Искусство фуги» с таким энтузиазмом. Тишина была идеальная — мы играли без микрофонов. Цветов, как в Неаполе, не было, но аплодисменты были такими горячими, что нам пришлось много раз играть на бис. Пережить такие контрасты за два дня!

Локшин

Однажды, когда я был маленький, в разговоре родителей промелькнула фамилия — Алисова. Такой фамилии я никогда не слышал раньше, и поэтому запомнил. Возможно, она преподавала итальянский язык в Военном институте иностранных языков, где мой отец читал лекции по итальянской литературе. Уже работая в МКО Баршая, в разговоре с мамой я упомянул композитора Локшина. Мама сказала, что фамилия знакома и, кажется, это муж Алисовой. Позже Рудольф Борисович познакомил меня с Татьяной Борисовной Алисовой и Александром Лазаревичем Локшиным.

В самом начале 1970-х годов у нас на пультах появились ноты Пятой симфонии Локшина «Сонеты Шекспира» в переводе Б. Пастернака для баритона, арфы и камерного оркестра с посвящением Рудольфу Баршаю.

С первой нервной триолью тонического соль-минорного аккорда с вкрапленной субдоминантой, взвизгом арфы, с усложняющейся гармонией в издерганном ритме стало ясно, что мы прикоснулись к великой музыке. Короткое вступление вызывало трагическое эмоциональное состояние еще до слов «Измучась всем, я умереть хочу» — начала знаменитого 66-го сонета.

Баритон Ян Кратов был участником премьеры и записи. У автора есть два варианта партии солиста: один на русском языке, другой на английском, с существенными изменениями в мелодике.

— А знаете, Лёва, не могли бы вы помочь записать новую симфонию Локшина?

— Смогу.

— На альте. Один наш альтист отказался.

— ?.. Но у меня нет инструмента.

— Альт и ноты я принес.

— С удовольствием поиграю на вашем Гранчино.

— Но запись — завтра.

— ??. У меня только вечер и утро для изучения партии?

— И это еще не все. В названии произведения написано, что оно для контральто и камерного оркестра, но точнее было бы назвать — для камерного ансамбля: восьми духовых, ударных, арфы, скрипки первой и второй, альта, виолончели и контрабаса. Ваша партия никем не дублируется. Итак, до завтра?

— Хорошо. До завтра…

Александр Локшин

Фото: lokshin.org

Так я попал в компанию с Е. Смирновым, Л. Полеесом, А. Васильевой и Р. Габдуллиным. Предстояло записать Седьмую симфонию Александра Лазаревича на стихи японских поэтов VII–XII веков с певицей Ниной Григорьевой.

Где-то к концу записи в студию почти вбежал Локшин, подошел прямо ко мне, нагнулся над моей партией и сказал: «Лёва, в этом такте не фа-диез, а просто фа». Слух у него был фантастический: он слышал всю партитуру — и я бы не удивился, если бы он определил высоту всех шумов, случившихся во время записи. Досадно, что зацепил не ту ноту, но слух Александра Лазаревича был гарантией, что все остальные ноты симфонии я сыграл и правильно, и качественно. Премьера симфонии получилась раздвоенной, как и Четырнадцатой симфонии Шостаковича в Ленинграде: 18 октября 1972 года в Москве, в Малом зале консерватории, 19 октября — в Большом.

Впереди были еще две интересные встречи с Локшиным.

Его Девятую симфонию для баритона и струнного оркестра на стихи Л. Мартынова хотели включить в концерты фестиваля «Московская осень». После прослушивания двух произведений-кандидатов председатель комиссии — хитроумный Ю. Левитин — в присутствии обоих авторов заявил: «Симфония Локшина — сочинение талантливое, но ненужное, а другое произведение — не талантливое, но нужное». Написать не талантливо, но нужное — нужен специфический талант. Композиторы проголосовали за второе. Но мы все же сыграли Девятую симфонию 15 апреля 1975 года с певцом Ю. Григорьевым и впоследствии сделали запись.

Премьера Десятой симфонии на стихи Н. Заболоцкого с певицей Н. Григорьевой состоялась в Большом зале консерватории. Записана она в 1976 году.

Мы еще сетовали, что наш репертуар пополняется медленно. Это при огромном числе исполненных и записанных произведений композиторов барокко, классицизма и ХХ века: все «Бранденбургские концерты», все сюиты, «Искусство фуги», «Музыкальный приношение», кантаты и концерты Баха, опера «Служанка-госпожа» и «Stabat Mater» Перголези, много симфоний Гайдна, серенады, дивертисменты, включая очень трудный Дивертисмент № 17, концерты и все симфонии Моцарта, восемь симфоний и все оркестровые увертюры Бетховена, произведения Шостаковича, Вайнберга, Локшина и многих других композиторов — репертуар на несколько камерных оркестров.

Наш художественный руководитель был неиссякаемым источником идей, в каждой он хотел «дойти до самой сути», и оркестр был заражен этими поисками. С приходом клавесинистки-органистки Елены Расковой, впоследствии ставшей женой Баршая, вновь возродился интерес к орнаментике барокко и классицизма. В оркестре стали появляться книги А. Бейшлага «Орнаментика в музыке», Г. Балтера «Музыкальный словарь специальных терминов и выражений. Немецко-русский и русско-немецкий» и «Каталог произведений Баха» В. Шмидера.

***

Декабрь 1972 года. Испания. За три года до смерти Франко. Это были первые контакты между двумя странами после тридцати трех лет отчуждения. В Мадриде открылось отделение «Аэрофлота». Все знаменитые города и области — Мадрид, Барселона, Севилья, Гранада, Саламанка, Канарские острова, Майорка и Хихон — в расписании нашего турне. Каждая программка на предпоследней или последней странице содержала анонсы будущих концертов. Испанский музыкальный сезон был насыщен выступлениями мировых знаменитостей — как коллективов, так и солистов. Д. Ойстрах, С. Рихтер и Э. Гилельс представляли СССР. На Майорке состоялся крупный элитный шахматный турнир. В свободный день я и Миша Богуславский посетили соревнование. От СССР в нем играли В. Корчной, М. Тайманов и Ю. Авербах. Миша был знаком с двумя последними, и ему очень хотелось предоставить мне возможность поговорить на шахматные темы с выдающимися гроссмейстерами. Она тут же появилась: его приятели пригласили нас на ужин после тура. Сидели мы впятером за одним столом. Я был переполнен вопросами и получил разрешение задавать любые. После ужина Юрий Львович Авербах даже предложил помощь в приобретении шахматных книг. Мы пригласили гроссмейстеров на наш концерт, и в первый свободный день турнира все трое были в зале. В антракте мы встретились в артистических, где нашлась шахматная доска с фигурами и была сыграна первая легкая партия матча между чемпионами СССР по шахматам и «чемпионами СССР» (опять тяга к спортивной терминологии) среди камерных оркестров. Честь шахматистов защищал Ю. Авербах, честь музыкантов — Е. Смирнов. Довольно быстро выиграл Авербах, прибавив, что его противник — сильный кандидат в мастера. В следующий раз договорились поменять «оружие»: шахматы на скрипку.

Особое место в нашей жизни занимали концерты 31 декабря в Малом зале консерватории. Каждый год — полный зал. Несколько лет подряд на концертах бывал академик Андрей Николаевич Колмогоров — математик, крупнейший ученый ХХ века, один из основоположников современной теории вероятности. В интервью музыкальному журналу он коснулся проблемы звучания камерных оркестров, приведя в пример МКО Баршая, в котором прослеживалась закономерность уменьшения количества инструментов от небольших к более крупным — шесть первых скрипок, пять вторых, четыре альта, три виолончели, один контрабас и один клавесин, — расположенных двумя дугами. Первая дуга: три первые скрипки, две вторые, два альта и три виолончели; вторая — три первые скрипки, три вторые, два альта, клавесин и контрабас. Колмогоров рассматривал такое количество, пропорцию и расположение как идеальные для старинной музыки.

Баршай давал возможность артистам оркестра участвовать в разных ансамблях. Обычно это были первые отделения наших концертов в зале Дома ученых или в Малом зале консерватории. Так я сыграл партию третьей скрипки в концерте Генделя для трех гобоев и трех скрипок, где моими партнерами были Е. Непало, В. Байдак, С. Трубашник, Б. Куньев и А. Абраменков. В Квартете для гобоя, скрипки, альта и виолончели и в Квинтете для валторны, скрипки, двух альтов и виолончели Моцарта я играл с В. Байдаком (гобой), Л. Аникеевым (альт), Ю. Туровским (виолончель), А. Кузнецовым (валторна) и Я. Леусом (альт).

1973 год. Новая Зеландия, Австралия, Филиппины и Сингапур. Почему-то перед этой поездкой нас собрали в Министерстве культуры. Полчаса ждали министра, но с напутственным словом к нам обратился его заместитель В. Попов, сказав, что это очень важные для страны гастроли. Среди прочих наставлений упомянул суровость таможни зеленого континента. Новая Зеландия и Австралия не разрешают ввоз продуктов, содержащих яйца, мясопродуктов, биологических материалов, семян, почвы и песка. Поэтому ничего съедобного в нашем багаже быть не должно. Сообщил, что мы прилетаем в Новую Зеландию за два дня до первого концерта, чтобы отдохнуть и акклиматизироваться. Рудольф Борисович должен был прилететь на два дня позже. В день вылета нас опять собрали, но уже в кабинете директора филармонии и сказали, что из-за проблем с билетами мы прилетаем в день первого концерта. От нас требуется понимание ситуации и решимость сыграть первый концерт почти сразу после приземления. Еще через два дня уже в нашей репетиционной комнате было объявлено, что проблема с билетами до сих пор не улажена: мы прилетаем в Новую Зеландию в день последнего концерта, и Министерство культуры просит нас найти силы и сыграть два концерта в один день — это очень важно. Наконец, мы вылетели сначала самолетом «Аэрофлота» в Сингапур с посадками в Ташкенте, Карачи и Дели, а далее — австралийской компанией Qantas Airways. Прилетев в Сингапур, обнаружили, что наш рейс в Новую Зеландию только через два дня. Так отпала Новая Зеландия. В этот момент мы с нашим директором находились в здании аэропорта, и у нас не было ни денег, ни продуктов, ни гостиницы. После переговоров с представительством «Аэрофлота» и «Аэрофлота» — с Москвой нам поменяли билеты на рейс Сингапур — Сидней, сняли гостиницу на две ночи и выдали каждому по 10 долларов с условием, что на обратном пути после концерта в Сингапуре мы вернем деньги в офис «Аэрофлота». Питаться в гостинице было нереально — очень дорого. Предупреждение замминистра о свирепой таможне подействовало, и у нас не было ни консервов, ни сушек, ни сухарей, ни чайной заварки, ни сахара, ни шоколада. Продержаться можно, но не в центре города с небоскребами, дорогими магазинами и невероятной чистотой, а на его периферии, где грязные неасфальтированные улицы, по бокам которых вырыты большие канавы, куда бросали очистки и сливали воду после стирки белья; где ужасные запахи и очень дешевые столовые с фиолетовыми, ядовито-зелеными, темно-синими супами и столь же непонятными вторыми блюдами. Так мы продержались до самолета компании Qantas Airways.

Нашей основной миссией был первый официальный концерт в открывающейся Сиднейской опере. Концерты в городах Австралии, Новой Зеландии, на Филиппинах и в Сингапуре были «пристегнуты» к этому событию. Здание оперы, не похожее ни на какое другое в мире, стало символом города, континента и одним из чудес света. Основная идея построенного над водой прекрасного сооружения — показать органическую связь человека и воды. Кто-то видит в нем косые паруса на носу трехмачтового корабля; кто-то — гигантские раковины, выброшенные океаном на берег. Андрей Вознесенский увидел «бюстгалтеры на развале». Эта шутка никак не умалила грандиозного впечатления от архитектурного комплекса с пятью залами, в главном из которых — 2 679 мест, вмещающего также оперный театр на 1 507 мест со всеми достижениями театральной инженерии того времени.

Дирекция торжеств старалась исключить любые сбои в проведении официального открытия и начала предварительный концертно-оперный сезон на три недели раньше. Все предварительные концерты были разбиты на серии: «золотая», «красная», «голубая» и «белая», в которых и мы приняли участие.

28 сентября. Первая проба театра — «Война и мир» Прокофьева.

29 сентября, 3 и 6 октября — концерты Биргит Нильссон.

1, 2, 3 и 4 октября — Кливлендский оркестр с Лорином Маазелем. Последние пять наших концертов с 15 по 19 октября должны были завершить приготовления. Вскоре выяснилось, что по техническим причинам концертов 17 и 18 октября не будет. В программе нашего концерта «голубой» серии 15 октября: «Мимолетности» Прокофьева — Баршая, Камерная симфония Б. Чайковского, Симфония № 44 Гайдна и «Бранденбургский концерт» № 3 Баха; 16 октября в программе «белой» серии: симфонии № 1, 33 и 40 Моцарта.

19 октября. Мы сыграли последний предварительный концерт, повторив программу 15 октября.

20 октября. Торжественная церемония открытия. В Концертном зале присутствуют главы государств Британского содружества и почетные гости из других стран. Рудольф Борисович среди гостей. Мы в отеле смотрим это действо по телевизору. Королева Великобритании Елизавета II объявляет Sydney Opera House открытым. Звучит Девятая симфония Бетховена.

21 октября. Первый концерт «золотой» серии и единственный в этот день в официально открытом Концертном зале Сиднейской оперы: «Искусство фуги» Баха —Баршая.

Из ярких воспоминаний об этой необычной стране: совсем другое звездное небо со знаменитым созвездием Южного креста; огромный заповедник, где животные, которых мы раньше видели в зоопарках, живут в естественных условиях у себя на родине. Большое впечатление на меня произвела русская диаспора Сиднея. Познакомившись с несколькими русскими в книжном магазине, я получил приглашение прийти к ним домой. Испросив разрешения от нашего «сопровождающего», отправился в гости. Эти русские беженцы из послевоенного Китая поразили меня своим чистым русским языком, никогда не знавшим ни новояза, ни канцелярита, ни идеологических штампов, — языком Толстого, Чехова, Московского художественного театра.

После открытия Сиднейской оперы мы отправились в турне по стране, побывав с концертами в Брисбене, Канберре и Мельбурне. Перед выездом в Аделаиду был день отдыха. К 10 утра нам прислали автобус, чтобы отвезти на один из мельбурнских пляжей. Никто, кроме Баршая, Миши и меня, не в силах был проснуться так рано. Вот на пляже и состоялась моя уникальная беседа с Рудольфом Борисовичем.

— Знаете, Лёва, почему вы сотрудничаете с Маркизом9?

— Знаете, Рудольф Борисович, на это есть несколько причин. Одна из них — материальная. Зарплаты у нас в оркестре небольшие, и обстоятельства вынуждают меня привозить какие-то вещи на продажу, чему я не рад. Вечерние и даже ночные записи с Лёвой Маркизом — хороший легальный заработок. Другая причина — расширение знаний о барочной и современной музыке. Несмотря на то что Маркиз ваш воспитанник, он не стремится ни копировать вас, ни конкурировать. Есть целые пласты музыки, не затронутые нашим оркестром. Я, находясь среди замечательных музыкантов, которые часто сотрудничают и с нашим оркестром, не теряю свой профессиональный уровень.

В дальнейшем наши отношения ничуть не изменились.

Гастроли в Австралии закончились концертом в Перте. Впереди были концерты в Маниле и Сингапуре, где наш спаситель «Аэрофлот» ждал возврата долга. В Сингапуре от нас требовалось сыграть концерт на экваторе в тропическом климате. Тогда не было сезона дождей, концертный зал находился на открытом воздухе. Над сценой — большая «раковина», спасающая от дождя и создающая нужную акустику. Жарко. Влажность — невероятная. Беспокойство за инструменты, которые в таком климате часто расклеиваются, сменилось беспокойством за концерт. Уже в первом отделении, к финалу симфонии Гайдна волос в смычках от влаги обвис и стал делиться на пряди, стремясь вернуться в свое естественное состояние. Винты у всех смычков были закручены до отказа, но волос не натягивался. Гайдна мы завершили приемлемо, а вот «Мимолетности» Прокофьева прозвучали настолько близко к названию, что только отсутствие звукозаписывающей аппаратуры помогало нам не краснеть, а в известном Feroce ни о какой свирепости не могло быть и речи. Во втором отделении — Бах. После наших жалоб привезли какие-то кондиционеры для понижения влажности и температуры на сцене. Волос слегка натянулся, винты смычков так и оставались закрученными до упора. Интерпретация Баха могла сойти за один из вариантов аутентичного исполнения. Деньги за концерт мы получили и долг отдали.

Кавказские гастроли 1974 года прошли в Грузии и Азербайджане. Баку меня удивил европейским стилем архитектуры, завезенным англичанами в начале ХХ века и роскошным базаром в наилучших традициях Востока.

В Грузии меня покорило все: страна, города, стиль жизни. Особое впечатление произвело знакомство с выдающимся художником Ладо Гудиашвили. Миша Богуславский получил через общих друзей разрешение на визит к нему. В назначенный день и час мы поднялись на второй этаж красивого старого дома и были приняты безо всяких церемоний. Ладо Давидович сказал, что слышал записи МКО, ему они понравились, но он не имел чести быть знакомым ни с дирижером, ни с музыкантами. На что Миша заметил, что мы много о нем слышали, но, к своему стыду, не знакомы с его творчеством непосредственно. Гудиашвили ответил, что ситуация исправима. Мы вошли в небольшой зал с высоким потолком, высокими сужающимися окнами, выходящими на улицу, и длинным массивным столом посередине. На противоположной от окон стене и на двух других висело много картин. Ладо Давидович стал рассказывать о них и между прочим спросил, не замечаем ли мы что-нибудь необычное в его портретах. Наше внимание усилилось, но безрезультатно. Перешли в другую комнату, но как мы ни старались — результат тот же. Нам пришлось сдаться, и тогда Гудиашвили объяснил, что уши как часть головы его как художника раздражают и он на портретах их принципиально не рисует. Мы сконфузились, что не заметили, а Ладо Давидович слегка улыбался и, думаю, был доволен своей концепцией: в портретах, где его идеи раскрываются мелодиями линий и ритмами красок, искать уши — нонсенс. Когда мы вернулись в зал, на столе появились вино, фрукты и блюда грузинской кухни, названия которых я не помню — помню, что очень вкусные.

***

Были ли неудачи у Баршая? Да, но каким-то непостижимым образом они превращались в удачи. Любая ситуация вызывала в нем творческий экстаз. Это тот классический случай, когда личность не совсем отличает пораженья от побед. Министерство культуры отказалось покупать для оркестра две барочные валторны и трубу для исполнения и записи «Бранденбургских концертов» Баха. Современные медные духовые инструменты со своим массивно-золотым звуком в корне отличаются от полетно-серебристого звука барочных. Валторнисты и трубачи всего мира около сотни лет считали неисполнимыми партии валторн и трубы в Первом и Втором концертах на современных инструментах. Однако сольную партию в Первом «Бранденбургском концерте» на современной валторне исполнил и записал Б. Афанасьев, а во Втором — эстрадный трубач В. Тартаковский, сыгравший в Большом зале консерватории и записавший его там же. Баршай так долго искал трубача, который мог бы справиться с оригинальной баховской партией, что забыл об этом, утверждая в фильме О. Дормана «Нота», что цикл записан не полностью.

После восьми симфоний Бетховена Девятую Баршай хотел записать только с немецким хором. Было много проволочек, и в итоге проект так и не разрешили.

Абраменков ушел в 1974 году в Квартет имени Бородина, чему Рудольф Борисович не смог воспрепятствовать. На следующий год в Госоркестр перевелся Куньев.

А в 1976 году Баршай подал заявление на выезд в Израиль. Конец 1976 года прошел в беспокойстве за будущее оркестра. Мы поехали на гастроли в Германию и Югославию без своего руководителя и в том же виде продолжали выполнять концертные планы до начала сезона 1977/1978 года. В магазинах грампластинок стали продаваться наши записи без фамилии дирижера. Любимый анекдот Баршая тех лет: «Чтобы узнать талант руководителя, нужно его уволить, и если производство разваливается, то решение об увольнении правильное, а если функционирует, восстановить руководителя и прибавить ему зарплату». Наши гастроли прошли успешно, чему Рудольф Борисович был искренне рад. Культура звучания, созданная Баршаем, не исчезла за это время.

Рудольф Баршай

Фото: belcanto.ru

О МКО Баршая писали все крупные газеты и журналы мира. Вот выдержки из некоторых:

«Америка» (США): «МКО — лучший камерный оркестр мира, а Р. Баршай — лучший руководитель».

«Экспресс» (Австрия): «Московский камерный оркестр, его руководитель и дирижер Рудольф Баршай продемонстрировали, что не существует ничего более совершенного».

«Тирольские новости» (Австрия): «Мы слышали много камерных оркестров из Австрии, Германии, Италии и Швейцарии, но пальму первенства отдаем Московскому камерному оркестру».

«Ла Нотте» (Италия): «Оркестр превзошел свою собственную славу красотой звука и совершенством всех музыкантов».

«Нью-Йорк Таймс» (США): «То, что мы услышали, превзошло наше ожидание: каждый из нас слушал не двигаясь, с открытым ртом от удивления. Этот концерт продемонстрировал, как должны звучать струнные инструменты».

«Лос-Анджелес Таймс» (США): «У Московского камерного оркестра нет соперников».

«Вашингтон Пост» (США): «Индивидуальное мастерство музыкантов — исключительное. Гибкость, аккуратность и эмоциональность — все это в рамках поразительной широты».

«Экспресс» (Франция): «Московский камерный оркестр — один из лучших в мире».

А вот слова Рудольфа Борисовича о своем оркестре:

«В Большом зале — прощальный концерт. Нигде, само собой, не было указано, что он последний, но все знали. Первая сюита Баха. Когда я вышел на эстраду и взмахнул палочкой, весь Большой зал залился звуком кристальной чистоты и колоссальной мощности. Так они заиграли, ребята мои, так они заиграли. Этот невероятный до мажор до сих пор стоит у меня в ушах. Мне пришлось для отъезда бросить выпестованный мною камерный оркестр, превосходный ансамбль прекрасных музыкантов. Равного ему я не встретил за всю долгую историю и обширную географию моих выступлений»10.

1989 год, сентябрь. В Токио совпали гастроли «Виртуозов Москвы» и Рудольфа Борисовича с Токийским симфоническим оркестром. На одной из репетиций «Виртуозов Москвы» появился Баршай и пригласил весь оркестр на свой концерт, приходившийся на наш свободный день. Пришли только мы с женой. Сидели в партере с сыном Баршая Володей. В программе были Фортепианный концерт Моцарта и Шестая симфония Малера. После концерта тепло встретились в артистической. Рудольф Борисович настойчиво приглашал нас где-нибудь посидеть, но мы с его женой Леной решили, что после Шестой самое время отдохнуть. Это была последняя встреча с моим художественным руководителем, но не последний разговор.

В 2004 году я позвонил Рудольфу Борисовичу в Швейцарию поздравить с восьмидесятилетием. Он так обрадовался и сказал: «Знаете, Лёва, я принимаю очень много поздравлений отовсюду, но самые дорогие, когда звонят ребята мои. Приезжайте с женой к нам. Есть комната для гостей. Побудете у нас пару дней. Здесь очень красиво и спокойно».

Я поблагодарил Рудольфа Борисовича за приглашение, которое, к сожалению, не смог принять из-за работы, передал поздравления от моей жены Ляли и пожелал ему всех благ. Умер он в 2010 году.

Комментировать