«Воспоминания» Сергея Ляпунова: «светлые страницы, прочитанные в жизни»

«Воспоминания» Сергея Ляпунова: «светлые страницы, прочитанные в жизни»

Мы только тогда начинаем ценить и понимать настоящее,

когда оно отдвигается от нас вглубь прошедшего.

С. М. Ляпунов1

Сергей Михайлович Ляпунов — талантливый композитор, блестящий пианист, музыковед, профессор Петербургской консерватории, собиратель фольклора, член-сотрудник Песенной комиссии Императорского Русского географического общества — занимает почетное место среди представителей отечественной и мировой культуры последней трети XIX — начала ХХ века [4; 9].

Композитор оставил обширное наследие2. Если в его ранних сочинениях слышится влияние М. А. Балакирева, то в произведениях зрелого периода творчества проявляются самобытный музыкальный стиль и оригинальный круг образов. К числу наиболее исполняемых сочинений в наши дни можно отнести произведения для фортепиано — «Двенадцать этюдов высшего исполнительского мастерства» ор. 11 и Сонату ор. 27. Ляпунов — один из тех деятелей культуры рубежа ХIХ–ХХ веков, усилиями которых были сохранены для потомков бесценные образцы русского музыкального фольклора [7, 14]. Именно Ляпунову (совместно с филологом Ф. М. Истоминым) выпала честь стать участником первой научной фольклорной экспедиции и автором первой научной публикации народных песен3.

С. М. Ляпунов

Илл.: НИОР СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова. № 283

Его «Воспоминания», хранящиеся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, — ранее неизвестный материал, раскрывающий важные подробности жизни композитора4. Этот уникальный документ является образцом мемуарного жанра. Сквозь призму повествования о детских годах Серёжи Ляпунова перед читателем проходят картины жизни русского дворянства. Рукопись дает возможность ощутить атмосферу ушедшей эпохи, получить представление о мировосприятии и взаимоотношениях нескольких поколений.

Собственно «Воспоминания» занимают лишь часть объемной рукописной тетради5, которая открывается «Дневником путешествия в губернии Вологодскую, Вятскую, Костромскую и Ярославскую летом 1893 года с целью собирания русских народных песен с напевами»6. Данная рукопись была впервые расшифрована и прокомментирована автором статьи в 2015 году [3]. В «Дневнике путешествия» Ляпунов отражает хронику повседневных событий, описывает обстоятельства непростой, почти двухмесячной (с 13 июня по 8 августа) поездки совместно с этнографом и филологом Ф. М. Истоминым по деревням российских губерний. Этот документ не только является своеобразным неофициальным научным отчетом об экспедиции7, организованной по инициативе Песенной комиссии Императорского Русского географического общества8, но и содержит глубоко личные, эмоциональные высказывания, раскрывающие отношение Ляпунова к традициям национального зодчества, духовной культуре, музыкальному наследию русского крестьянства. «Дневник путешествия» лишь формально отделен от текста «Воспоминаний»9, где автор обращается к тому времени, когда ему было от четырех до семи лет.

Об обстоятельствах написания «Воспоминаний» можно только строить предположения. «Доживая шестой десяток лет, я все чаще и чаще обращаюсь мысленным взором к своему прошлому» (л. 84), — пишет композитор. Таким образом, к составлению «Воспоминаний» он приступил, по-видимому, не позже 1918‒1919 годов, то есть спустя более чем четверть века после завершения «Дневника путешествия». В эти годы Ляпунов —профессор Санкт-Петербургской консерватории.

Два документа рождались в разное время, но между ними есть общее — стиль повествования: объективный и вместе с тем красочный и глубоко личный. Сходна и форма подачи текстов. Очевидно стремление автора структурировать изложение. Он выделяет своеобразные очерки, давая им наименования: «Ярославль», «Плетниха», «Теплый Стан», «Зима в деревне». Но, пожалуй, более всего сближают две рукописи то, что они не предполагали, по всей вероятности, стороннего читателя (разве что такими читателями могли быть самые близкие, члены семьи).

В годы начала работы над «Воспоминаниями» в России произошли трагические перемены, которые сыграли роковую роль в жизни многих представителей творческой интеллигенции. Впереди у Ляпунова — горькие события, связанные с «Делом петроградских церковников»10, вынужденный отъезд во Францию в 1923 году, откуда композитору уже не суждено было вернуться. Возможно, эти обстоятельства не позволили продолжить и завершить «Воспоминания» (заранее подготовленная нумерация страниц свидетельствует об очевидных намерениях автора).

В тексте «Воспоминаний» есть как констатация событий, так и их эмоциональная оценка. Череда картин повседневного быта перемежается с рассуждениями о духовных ценностях. Повествование о ярославском периоде жизни в Демидовском лицее сменяется описанием переезда семьи Ляпуновых в родовое поместье Болобоново в Симбирской губернии11, которое находилось неподалеку от усадеб ближайших родственников в селах Плетниха12, Теплый Стан13.

Усадьба в селе Болобоново (дом А. П. Шипилова). Акварельный рисунок

Илл.: ОР РНБ. Ф. 451. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 97–98 (вкладной)

Рукопись открывается размышлениями о близости прошлого, будущего и настоящего. Для автора, умудренного житейским опытом, такое сближение времен подчеркивает особую значимость картин детства. Воспоминания о пройденном пути, уходящем в прошлое, обретают все более привлекательные, причудливые очертания, которые теряются «в туманной дали» (л. 83 об.).

Автор рукописи обращается к своему прошлому не для того, чтобы «подвести итог», — его привлекают «общая картина пережитой жизни», «бесконечно дорогие образы близких <…> лиц», воспоминания «о светлых страницах, прочитанных в жизни» (л. 84).

Об удивительных свойствах памяти Ляпунова свидетельствуют строки: «<…> я помню свою жизнь во всей ее непрерывной последовательности, и это начинается с 4-летнего возраста. С этого периода я и начинаю свое изложение» (л. 84 об.).

Воспоминания о ярославском периоде жизни рождают картину очень большой квартиры в два этажа в здании Демидовского лицея14, директором которого был отец будущего композитора15. У Серёжи Ляпунова было два брата: старший — Александр16, и младший — Борис17. Окна детской комнаты выходили в сад, на мыс между Волгой и Которостью18, откуда они с увлечением наблюдали за движением пароходов по Волге.

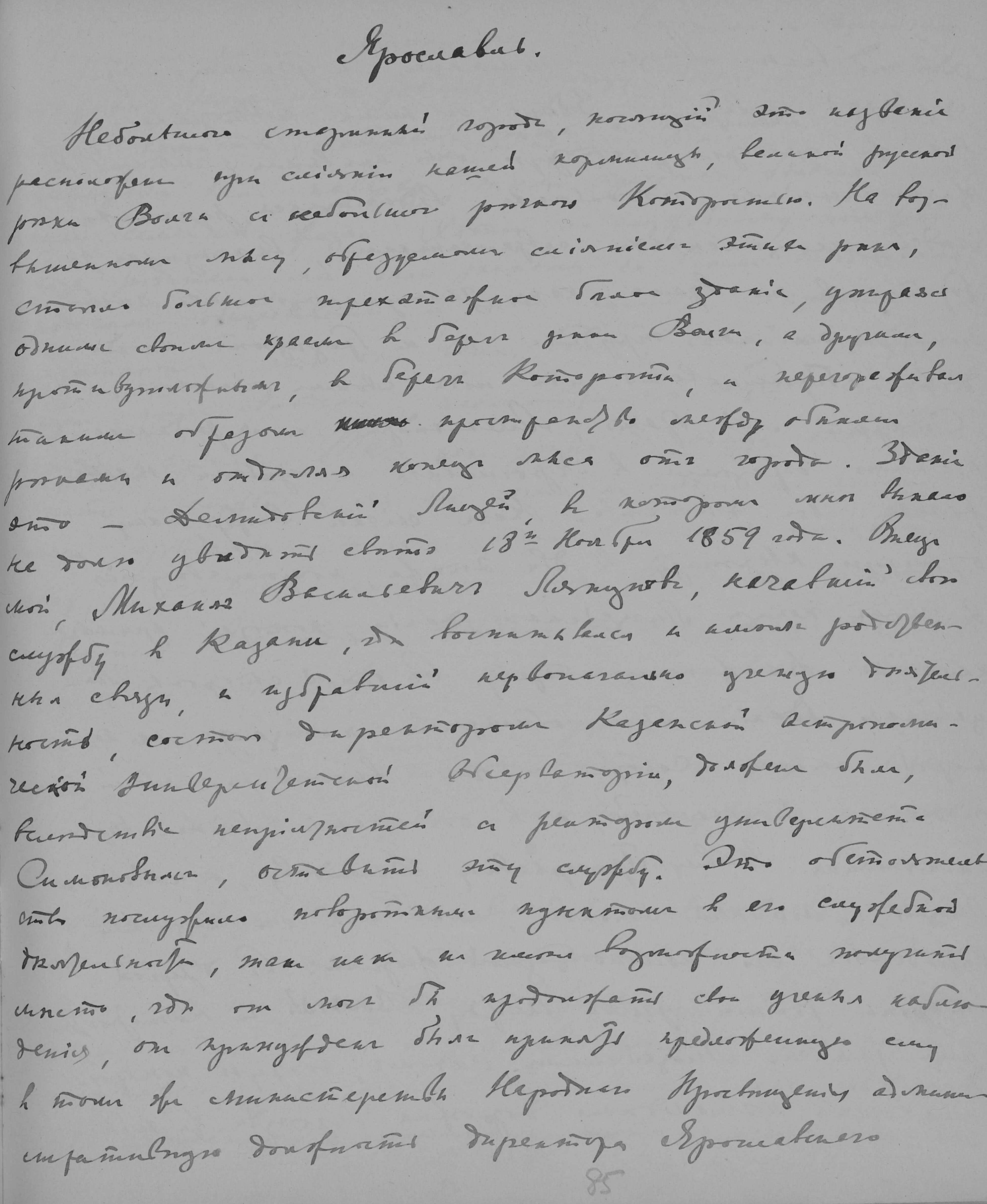

С. М. Ляпунов. «Воспоминания». Страница рукописи

Илл.: ОР РНБ. Ф. 451. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 85

В памяти ребенка запечатлелся строгий распорядок дня всех членов семьи. Так, в девять утра в уборной матери накрывали утренний чай для родителей, подавали молоко для детей; около четырех часов обедали в столовой. Особенно радовали детей вечера, проводимые у чайного стола в тесном семейном кругу.

Какие еще события жизни в Ярославле нашли отражение в рукописи? Служба в лицейской церкви, куда по воскресеньям и по праздникам дети ходили с матерью; городской собор, поражавший своей величественностью, высотой куполов, расписными стенами. Запомнились переживания, связанные с приездом в Ярославль 25 июня 1863 года наследника цесаревича великого князя Николая Александровича19. Видимо, в этот же день он осматривал Демидовский лицей в сопровождении его директора — отца композитора. До появления цесаревича юному Серёже наследник представлялся неким сверхъестественным существом, однако в действительности оказалось, что цесаревич выглядит как обычный человек и совершенно не отличается от иных людей.

Портрет цесаревича князя Николая Александровича. 1865 год. Художник И. А. Тюрин. Государственный исторический музей

Илл.: catalog.shm.ru

Особой любовью пронизаны страницы, посвященные Софье Александровне20, матери композитора. «[Она] любила и умела хорошо одеваться, и для меня всегда представляло большое удовольствие видеть ее нарядной» (л. 94 об.), — вспоминал Ляпунов, описывая материнские платья, их ткани, расцветки, фасоны. Cофья Александровна «была любительницей музыки и очень недурно играла на ф[орте]п[иано]» (л. 90). Благодаря ей происходило погружение маленького Серёжи в мир музыки c самого раннего возраста. Фортепианное мастерство Софьи Александровны повлияло на формирование виртуозного стиля будущего композитора. Довольно обстоятельно Ляпунов сообщает о музыкальных занятиях матери. В ее репертуаре были пьесы значительной трудности: транскрипции и фантазии из опер Листа и Тальберга, Концерт a-moll Гуммеля21, «Патетическая» соната op. 13 Бетховена. «Первым учителем моей матери, ― читаем у Ляпунова, ― был заезжий малоросс Иван Семёнович Смоляк, который заведовал церковным хором в имении деда моего села Болобоново. Про него говорили, что он большой знаток музыки, знает даже генерал-бас, но играть на рояле он не умел» (л. 90 ― 90 об.). Обучение юной Софьи было продолжено у некоего Николая Николаевича, фамилия которого не сохранилась в памяти Ляпунова. По рассказам его матери, «это был бойкий пианист, ученик Фильда, бегло исполнявший сочинения своего учителя и его современника Гуммеля. Под его руководством мать приобрела необходимую техническую подготовку» (л. 90 об.). Уже взрослой девушкой, оказавшись в Нижнем Новгороде в гостях у родных, она взяла несколько уроков у Лангера22, осваивая переложения Тальберга и Листа».

Любимым произведением маленького Серёжи в исполнении матери была Увертюра к опере Дж. Россини «Вильгельм Телль» в переложении Ф. Листа. Юный музыкант тотчас приступил к освоению этого виртуозного сочинения. «Понятно, что дальше первой страницы я не пошел, тем не менее, это долго привлекало меня и мне очень хотелось играть ее так, как играла ее моя мать» (л. 90 об.).

Тяготение к музыке у будущего композитора проявилось уже в возрасте четырех-пяти лет. «Я <…> пел по слуху все, что слышал, и это мне нравилось» (л. 91). К ярославскому периоду относятся и первые опыты освоения фортепиано: «Мать начала обучать музыке меня и брата Александра, объяснила деление нот, расположение их на пяти линейках и сама составила первоначальные упражнения для пальцев» (л. 91).

На страницах рукописи Ляпунов неоднократно упоминает о музыкальных инструментах, звучание которых сопровождало его в детские годы. Выстраивается череда описаний различных фортепиано, их достоинств и недостатков, запечатлевшихся в сознании на долгие годы. Так, автор «Воспоминаний» сообщает любопытную историю фортепиано, находившегося в родительском доме. Это был свадебный подарок отца композитора Софье Александровне.

Повествуя об укладе жизни большого сеченовского23 дома в селе Теплый Стан — Ляпунов тепло вспоминает братьев Сеченовых. Особый интерес вызывал дядя — Рафаил Михайлович Сеченов24, и принадлежавшие ему бильярд и фотоаппарат. Встретившись с племянниками, Рафаил Михайлович «<…> не замедлил всех <…> снять и увековечить <…> детские физиономии вместе с отцом» (л. 113 об.). Но более всего в этом доме нравился новый беккеровский рояль, привезенный из Петербурга.

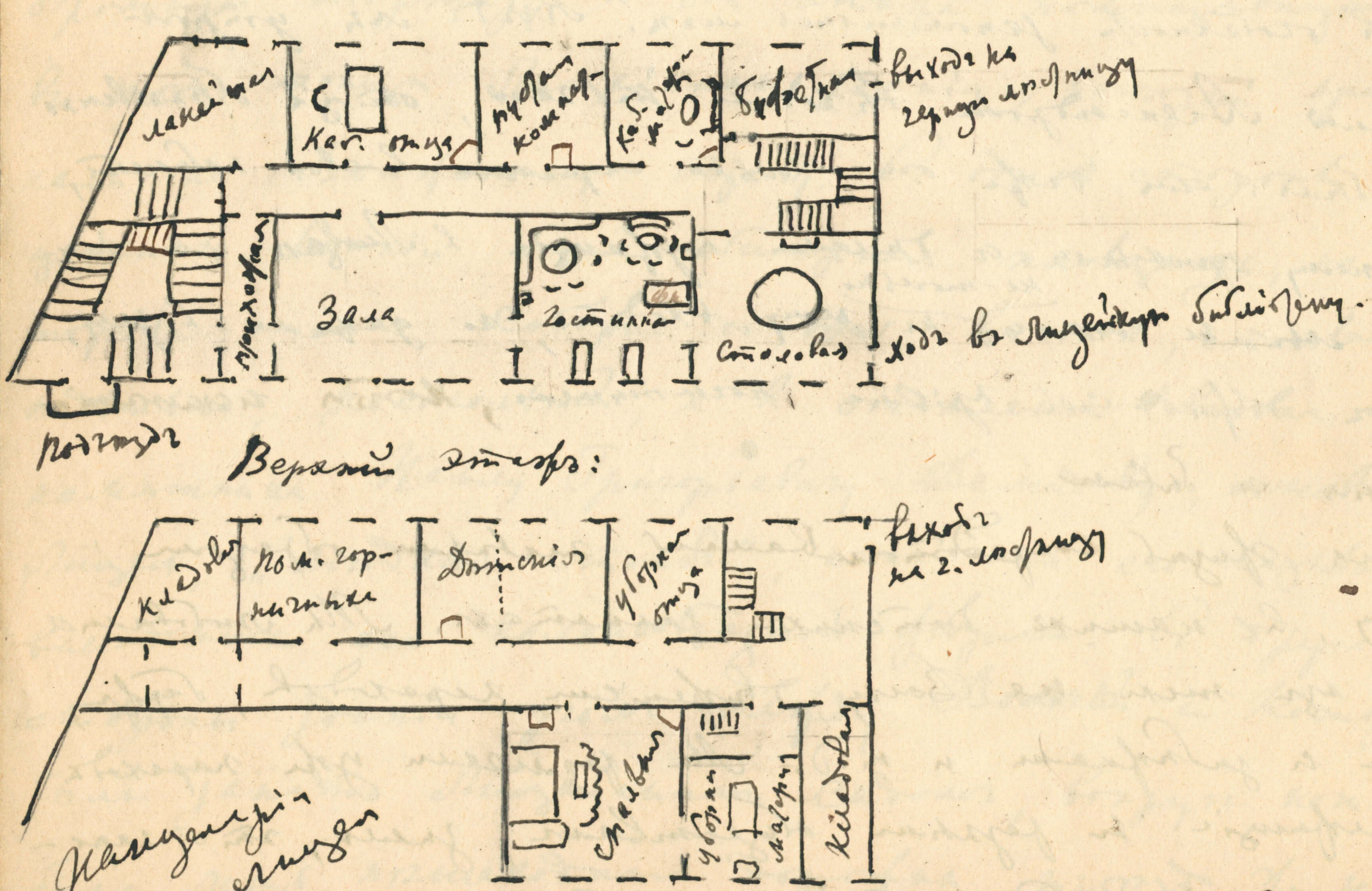

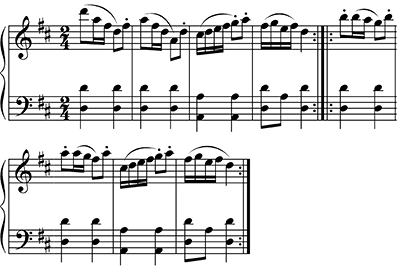

Сообщая о жизни в Плетнихе, автор упоминает, что в небольшом усадебном доме находились в тот момент сразу три инструмента. Набросок плана усадьбы, включенный в рукопись, позволяет увидеть их расположение в доме (л. 102 об., 103).

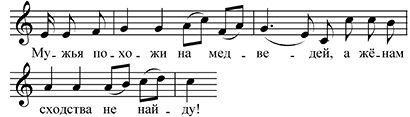

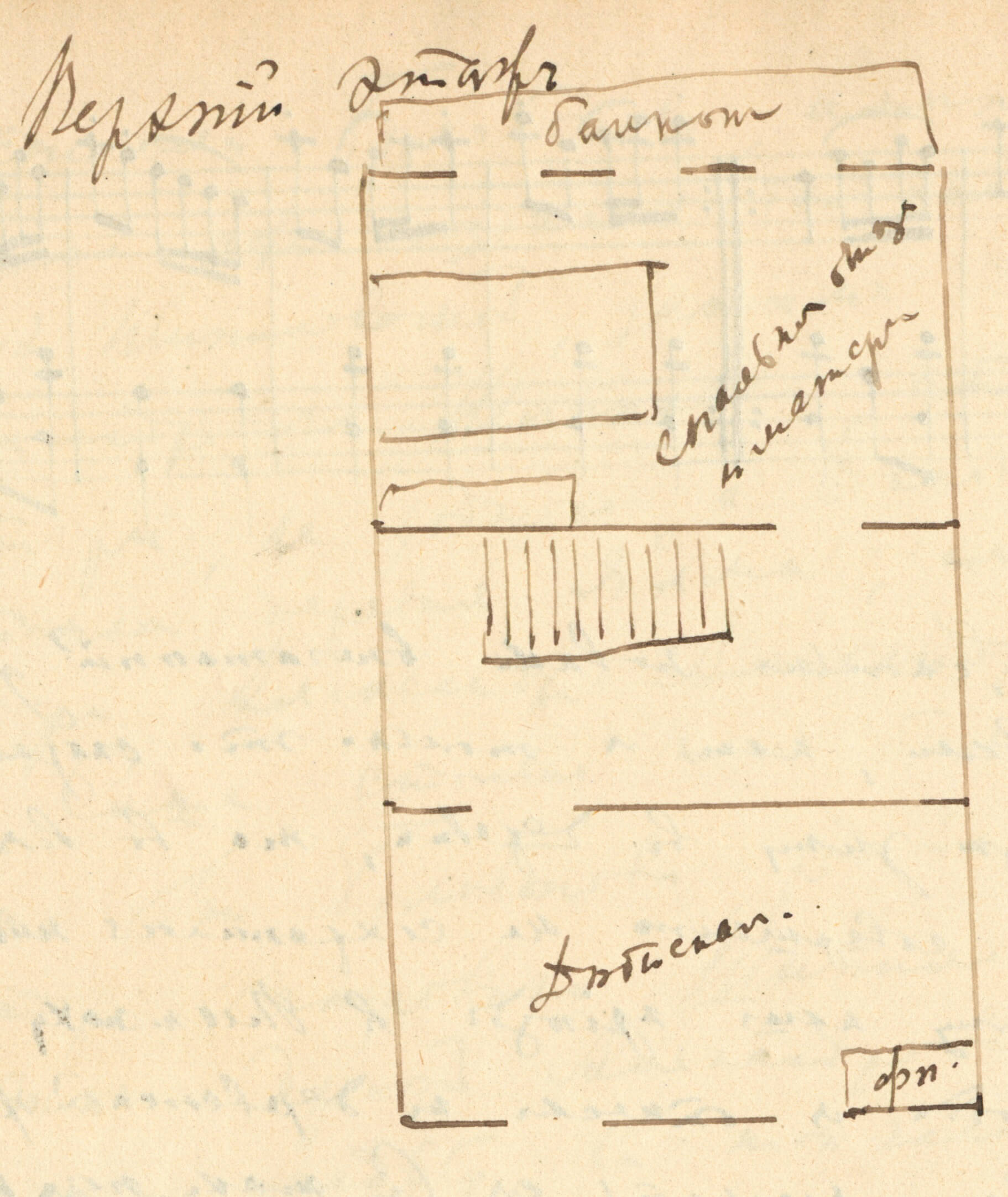

Еще один источник музыкальных впечатлений детства — пение матери. Живя в Ярославле, Софья Александровна охотно принимала участие в разнообразных благотворительных спектаклях. Мелодии из французских водевилей, которые она пела, сохранились в памяти Ляпунова спустя десятилетия: куплеты «Мужья похожи на медведей»25, песенка из водевиля А. де Боплана. Спустя годы реминисценция знакомой с детства мелодии возникла у Ляпунова — студента Московской консерватории. «Велико было мое удивление, когда лет 15 спустя, участвуя в качестве ученика консерватории в подготовке “Евгения Онегина” Чайковского на сцене в Москве (1-я его постановка), я услышал эти же куплеты из уст Трике» (л. 96). Композитор включает в рукопись нотные образцы запомнившихся мелодий (л. 95 об. ― 96).

Весной 1864 года, когда Серёже исполнилось пять лет, семья Ляпуновых начала готовиться к переезду в деревню Плетниху Симбирской губернии, что было связано с выходом отца в отставку вследствие служебных неприятностей. Ностальгия по счастливому, давно ушедшему детству слышится в строках, завершающих описание жизни в Ярославле: «Так закончилась моя ярославская жизнь, воспоминания о которой с годами все живее и привлекательнее отпечатывались потом в моей памяти, и когда я 30 лет спустя вновь попал в Ярославль и посетил лицей, я без труда узнал все помещения, знакомые мне прежде: библиотеку, актовый зал, церковь» (л. 93 об.).

С поездкой в Плетниху связаны трогательные воспоминания о пейзажах средней России. И в детские годы, и в зрелом возрасте они не оставляли равнодушным автора рукописи, вызывали у него чувство сопричастности к родной земле.

Прибытие в Плетниху запомнилось теплой встречей семейства Ляпуновых с многочисленными родственниками — бабушкой и тетушками по отцовской линии. Все они наперебой баловали детей, исполняя их прихоти; придумывали деревенские развлечения и забавы. Сергей Михайлович с нежностью описывал каждую из тетушек. Тетя Мария заведовала домашним хозяйством, угощала детей различными сладостями; тетя Саша учила братьев молитвам, рассказывала истории из прочитанной литературы или житий святых; много времени с братьями проводила тетя Лиза, шила им куклы, занимала играми.

Самая старшая из них — тетя Граня, Глафира Васильевна, считалась музыкантшей, которая в мастерстве фортепианной игры превосходила всех сестер. Один из инструментов, находившихся в Плетнихе, принадлежал ей. С подобными впечатлениями связаны воспоминания и еще об одной сестре отца: тетя Саша, Александра Васильевна, играла мальчику разнообразные пьески на старом фортепиано, которое стояло в детской. Возможно, именно на этом инструменте (фортепиано двадцатых годов XIX века) Серёже разрешалось фантазировать, когда угодно и сколько угодно.

Текст «Воспоминаний» полон различных деталей, которые касаются быта дворянских домов, уклада жизни многочисленной родни Ляпуновых. Атмосфера трогательной любви обитателей усадеб друг к другу повлияла на духовное воспитание ребенка, укрепляла связи между поколениями, формировала у будущего музыканта образ родового гнезда.

Ляпунов не только делает подробные зарисовки планов домов в Ярославле, Теплом Стане, Плетнихе, но и необыкновенно зримо описывает их окрестности. Много позже, находясь в экспедиции в Сольвычегодском, Устюженском, Тотемском уездах Вологодской губернии, композитор оставит наблюдения о разнообразных типах организации пространства деревни, об особенностях расположения крестьянских изб [4, 60–61, 73, 90]. Строки воспоминаний о детских впечатлениях Ляпунова невольно вызывают ассоциации с его же описаниями из «Дневника путешествия» и фотографиями северной храмовой архитектуры, сделанными композитором в Вологодской, Вятской и Костромской губерниях в 1893 году [3, 75, 80, 107–108, 129].

Остается поражаться прекрасной памяти ребенка, его вниманию к деталям, запечатлевшим подробности пейзажей, событий деревенской жизни. Интересен эпизод описания татарской деревни, который свидетельствует о цепком восприятии окружающего мира: «<…> мое внимание остановила на себе татарская деревня Могалей, которую мы проезжали. До тех пор я не видел татарских деревень и меня поразило устройство домов с окнами во двор, иногда с одним только окном на улицу, обширность деревни и обилие мечетей» (л. 106 ― 106 об.). Очевидно, что уже в раннем детстве начал формироваться интерес к крестьянской культуре, этнографии, который столь ярко проявился во время экспедиции 1893 года26.

Следующий своеобразный очерк, озаглавленный автором «Теплый Стан», посвящен описанию повседневных забот обитателей поместья. В центре внимания — их взаимоотношения, контакты с окружающим миром. В воображении читателя возникают картины, знакомые по произведениям классиков русской литературы: И. С. Тургенева, С. Т. Аксакова, А. К. Толстого.

Зримыми являются фрагменты повествования о буднях в поместье, неизменных и упорядоченных, по-видимому, многими десятилетиями. За ранним пробуждением следовало традиционное чаепитие, которое сменялось горячим завтраком и обильным обедом. День завершался вечерним чаем и плотным ужином. Ассортимент подаваемых блюд отсылает читателя к популярным кулинарным книгам ХIХ века27.

Пронзительны и трогательны воспоминания Ляпунова о русской деревне. На всю жизнь композитор сохранил теплые чувства к селам Симбирской губернии28, где прошло его детство и куда он возвращался вновь и вновь, будучи уже известным музыкантом. Впечатления этого времени, связанные с деревенской средой, стали для Ляпунова импульсом обращения к фольклору. Впоследствии именно здесь им были услышаны и записаны народные песни, которые нашли отражение в рукописной тетради «Русские народные песни»29, в обработках для голоса с фортепиано [4, 3‒4], в музыкальных произведениях разных жанров.

Теплые взаимоотношения между членами большой семьи, представителями разных ее ветвей и поколений, погружение в отечественную историю и культуру, глубокая причастность к христианским традициям, восхищение российскими просторами формировали внутренний мир будущего музыканта30. Изучение текста «Воспоминаний» позволяет отнести эту рукопись к числу важных документальных источников, которые значительно дополняют портрет композитора, вместе с тем раскрывая страницы жизни ушедшей эпохи русского дворянства.

С. М. Ляпунов «Воспоминания»31

(Л. 83) Представьте себе, что вы едете в экипаже, но сидите задом, так что вам виден путь, который вы уже совершили, но вы не видите, куда вас везут, и даже соседняя по бокам дороги местность делается вам видна, лишь когда вы отойдете на некоторое расстояние, делающее возможность вам окинуть взором пройденное пространство. Часто вас поражают неожиданные предметы, которые вы замечаете, уже проехав их. Вам представляются иногда непонятными некоторые особенности открывающегося пред вами пейзажа; всякие сооружения, постройки и т[ому] п[одобное], являющиеся поодиночке, кажутся лишенными связи между собой, безумными. И лишь отъехав на некоторое иногда довольно значительное расстояние, вы начинаете понимать общий характер местности, назначение и связь всех видимых вами построек, сооружений и т[ому] п[одобного]. Зато чем дальше вы оставляете за собой пройденное пространство, тем шире открываются горизонты; пройденный вами путь делается виден вам не в отдаленности появляющихся предметов и не в виде узкой лишь дороги, которую вы только что проехали. Он вам представляется уже как часть широкого пространства, и предметы, виденные вами отдельно при проезде мимо них, совсем иначе представляются вам в общей картине. И чем дальше вы отодвигаетесь от него, (л. 83 об.) тем привлекательнее вам его очертания, принимающие иногда причудливые, сказочные образы, теряясь, под конец, в туманной дали.

Если обратиться к собственной жизни, то не представляется ли она именно таким путешествием? Будущее сокрыто, и о нем можно лишь с большей или меньшей вероятностью догадываться по настоящему и прошедшему. Настоящее представляется в узких рамках нашей личной жизни, связь которой с окружающим выясняется по мере удаления ее в прошлое. Мы только тогда начинаем ценить и понимать настоящее, когда оно отдвигается от нас вглубь прошедшего. Почти все неровности переживаемой минуты сглаживаются, мы начинаем понимать необходимость пережитых событий, их последовательность и причинную связь. Отдаленные от нас рядом лет, они приобретают в наших воспоминаниях ту привлекательность, которая делает их дорогими для нас независимо от того, были ли пережитые события счастливыми или нет.

«Все мгновенно, все пройдет,

Что пройдет, то будет мило».

И чем дальше отходим мы от пережитого времени, тем привлекательнее представляется нам оно в прошедшем. «Золотой век» бывает не только в жизни народов, его приходится переживать и отдельным личностям, и воспоминание о нем рисует нам это давно прошедшее время как наиболее счастливое в нашей жизни, наиболее привлекательное по воспоминанию. И чем дольше мы живем, тем чаще убеждаемся, что все существенное нашей жизни находится уже не в будущем, (л. 84) а в прошедшем, и тем ценнее становятся для нас те образы его, которые сохранила нам память.

Доживая шестой десяток лет, я все чаще и чаще обращаюсь мысленным взором к своему прошлому, не ради того, чтобы подвести итог своей жизни, доказать, что она была не бесцельна и не бесполезна <…> пусть это делают другие, меня же гораздо более привлекает общая картина пережитой жизни, те бесконечно дорогие образы близких мне лиц, которые навсегда ушли из этого мира, оставив лишь болезненно-сладкие воспоминания о светлых страницах, прочитанных в [моей] жизни.

Моя память не рисует мне отрывочных воспоминаний раннего детства, как отдельных, не связанных между собой эпизодов. Если они и сохраняются в ней, то я не могу себе дать отчета, что в них действительно есть мое воспоминание32, что нарисовано воображением на основе рассказов других. С того момента, как я помню себя, я помню свою жизнь во всей ее непрерывной последовательности, и это начинается с 4-летнего возраста. С этого периода я и начинаю свое изложение33.

(Л. 85) Ярославль

Небольшой старинный город, носящий это название, расположен при слиянии нашей кормилицы, великой русской реки Волги с небольшою речкою Которостью. На возвышенном мысу, образуемым слиянием этих рек, стоит большое трехэтажное белое здание, упираясь одним своим краем в берег реки Волги, а другим, противоположным, в берег Которости, и перегораживая таким образом пространство между обеими реками, и отдаляя конец мыса от города.

Здание это — Демидовский лицей, в котором мне выпало на долю увидеть свет 18-го ноября 1859 года. Отец мой, Михаил Васильевич Ляпунов, начавший свою службу в Казани, где воспитывался и имел родственные связи, и избравший первоначально ученую деятельность, состоял директором Казанской астрономической университетской обсерватории, должен был, вследствие неприятностей с ректором университета Симоновым, оставить эту службу. Это обстоятельство послужило поворотным пунктом в его служебной деятельности, так как не имея возможность получить место, где он мог бы продолжить свои ученые наблюдения, он принужден был принять предложенную ему в том же Министерстве Народного Просвещения административную должность директора Ярославского (л. 85 об.) Демидовского лицея, гимназии и училища Ярославской губернии. Здесь с ним повторилась та же история, которую мы привыкли читать в жизнеописаниях стольких выдающихся русских людей, неоцененных современниками, выкинутых за борт, в то время как заступающие [на] их место пользуются их трудами и не брезгуют иногда даже публиковать их под своими именами.

Старший мой брат Александр и я родились, таким образом, в Ярославле и провели там раннее свое детство. Как сейчас вижу нашу огромную квартиру в два этажа, помещавшуюся в том конце Лицейского здания, который примыкал к Волжскому берегу. С одной стороны лицейского здания была обширная площадь, на которой стоял собор с очень высокой, стоявшей отдельно, колокольней, и в отдалении виден был памятник Павлу Григорьевичу Демидову, основателю Лицея, «медный столб»34, как мы его называли вследствие его колоколообразной формы. С другой стороны здания угол между Волгой и Которостью был занят лицейским садом, вокруг которого была лишь пешеходная дорожка; проезда же не было.

(Л. 86) Квартира наша помещалась во втором и третьем этажах лицейского здания; внизу были только народные комнаты, кабинет отца и приемная. Жилые помещения были наверху, там проходила большая часть нашей семейной жизни. Хотя по служебному положению отца мы были знакомы со всем тогдашним городским обществом, в моей памяти сохранились впечатления, что они вели более семейный образ жизни, чем светский, несмотря на случавшиеся иногда выезды и приемы. Так как утром до обеда отец был занят по службе, и мы его почти не видели, то именно вечера, проводимые у чайного стола в тесном семейном кругу, особенно запомнились мне. Когда мы утром с братом Александром выходили к чаю, отца обыкновенно уже не было: если даже он только спускался в свой кабинет, куда к нему приходили с делами служащие в Лицее или гимназии, мы не смели не только к нему входить, но даже и в залу, где иногда дожидались приема посетители, хотя исключения нечаянные и бывали.

Наша жизнь сосредоточивалась главным образом наверху, в наших детских комнатах. Мы любовались видами из них на Волгу, движение пароходов, барж, [нрзб.] и т[ак] д[алее]. Мы различали уже пароходы, принадлежащие к разным обществам, и знали, что пароходная компания «Самолет» имеет красный пояс на (л. 86 об.) трубе.

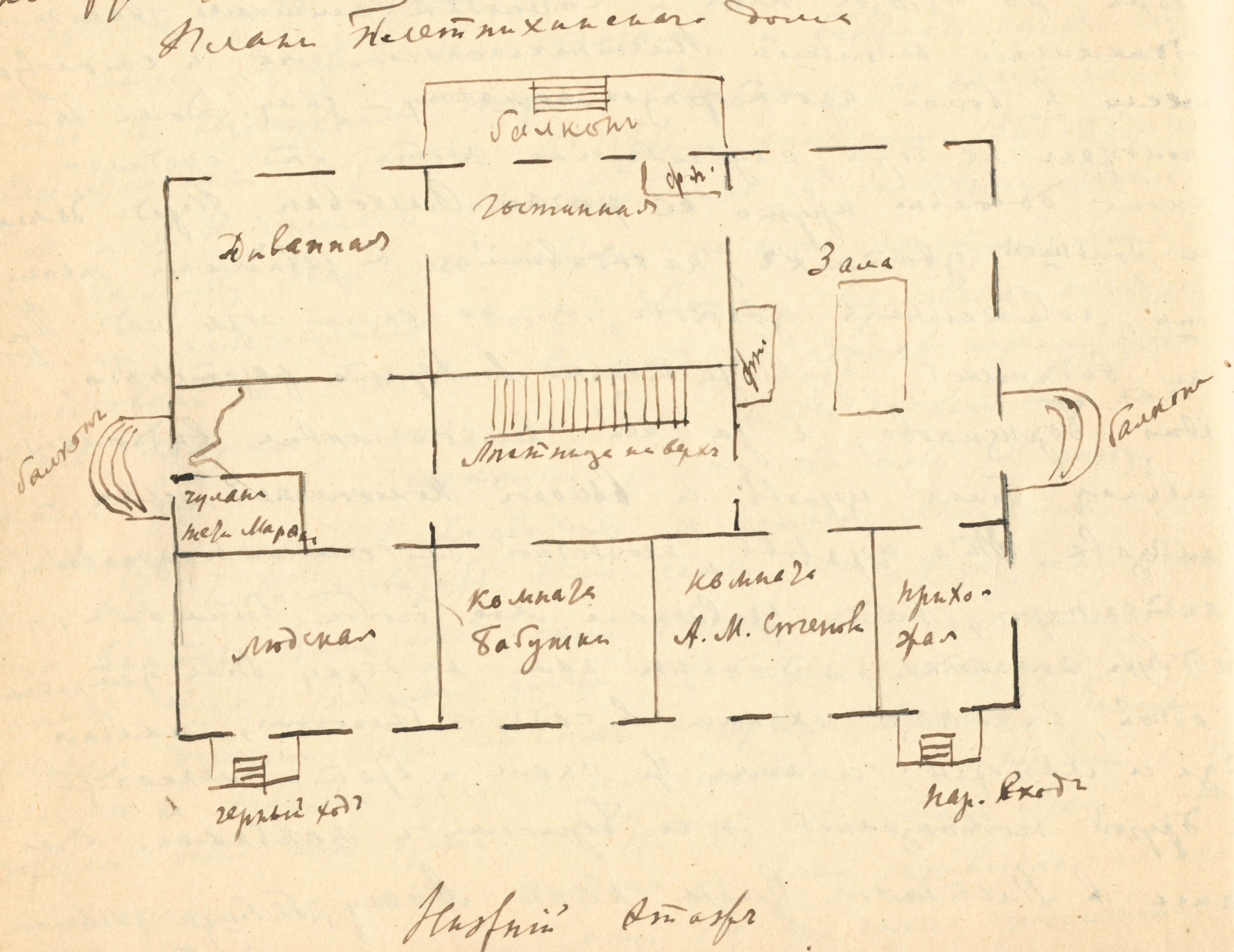

За немногими исключениями расположение нашей квартиры сохранилось у меня в памяти во всех подробностях. Я не помню точно тех мест, куда вообще нам запрещалось ходить, как, напр[имер], кладовые, помещения прислуги. Воспроизвожу здесь план, насколько он удержался в моей памяти.

Нижний этаж35.

Верхний этаж36.

План квартиры Ляпуновых в Ярославле

Илл.: ОР РНБ. Ф. 451. Оп. 2. Ед. хр. 14. Л. 86 об.

Я с младшим братом Борисом и няньками спал в детской, а старший брат Александр с отцом и матерью — в спальне.

(Л. 87) Вставали мы обыкновенно около 9 часов утра, приходили к чаю в уборную матери, где обыкновенно подавался утренний и вечерний самовары. Когда отец бывал дома, они с матерью садились vis-à-vis за большим столом, стоявшим посреди комнаты, а для нас ставили рядом небольшой столик и пили мы обыкновенно не чай, а молоко.

Обедали мы обыкновенно около 4 часов внизу в столовой, когда отец кончал свои служебные дела и возвращался домой. Служебное время отца располагалось таким образом: утро он проводил у себя в кабинете, куда к нему приходили с докладом из лицейской канцелярии, а также лица, имевшие до него надобность, которые очень часто дожидались приема в зале. Потом он уходил в гимназию, где и проводил время до окончания уроков в 4-м часу дня. Мать в эти часы иногда принимала приезжавших к ней с визитами ярославских дам, из которых я помню только Софию Николаевну Хомутову, приятельницу матери, и потому наиболее часто посещавшую ее. Зиму мы проводили обыкновенно дома; и не помню, чтобы нас водили регулярно каждый день гулять, а если случалось, что нас куда-нибудь выводили, то не иначе как в карете (родители держали своих лошадей и выезжали не иначе, как в собственном экипаже). Зато летом мы целые дни проводили на воздухе в лицейском саду, расположенном на мысу, образуемым слиянием Волги и Которости. Сад был обнесен каменной оградой намного выше человеческого роста и представлял из себя треугольник, основанием которого служило здание Лицея, а другие две стороны образовывались берегами Волги и Которости. В том месте, где они (л. 87 об.) соприкасались, были устроены ворота, выходившие на маленькую площадку на самом мысу. Восхитительный вид вдоль Волги, уходившей как бы из-под ног и терявшейся в туманной дали, открывался здесь. Но в то время эта величественная картина ничего не говорила моему детскому уму и сердцу, я не замечал ее. Думаю, что вообще дети не в состоянии оценивать сознательно картины широты и простора, которые дает нам природа нашей родины. Им нужно нечто более близкое, почти осязаемое, реальное. Это заключалось в постоянном движении пароходов, барж, лодок, которые и приковывали наше внимание. В саду были устроены две террасы: одна обращена на Волгу, другая — на Которость. Здесь, в особенности на первой, как ближайшей к нашей квартире, мы проводили очень много времени, когда бывали в саду, наблюдая за движением судов.

Тут же в саду мы встречались со сверстниками, с которыми проводили время в играх. Это были дети лицейского священника О[тца] Алексея Лаврова — Петя, Коля и Машенька. Петя был на год старше моего брата Александра, а Коля был ровесником мне; Машенька составляла середину между нами. Конечно, здесь не могло быть ни особенной близости, ни тем более дружбы (П. А. Лавров37 — адъюнкт-профессор Петроградского университета, и мы, живя в одном городе, ни разу с ним не виделись), но общество этих сверстников оказало впоследствии довольно своеобразное влияние на наши детские [отношения], как это будет видно в свое время.

(Л. 88) Из числа лицейских сослуживцев отца помню профессора физики и химии Петра Васильевича Фёдорова. Он, кажется, любил детей и не прочь был показать нам иногда разные физические и химические «фокусы». Помню, что мы с отцом и матерью посещали физический кабинет, вертели колесо электрической машины и поражались искрам, которые появлялись при разряжении. Раз Фёдоров при нас вынес в сад Геронов фонтан38 и пустил его, порядочно забрызгав нас, неосторожно сунувшихся посмотреть диковину. Но все-таки для всего этого мы были еще слишком малы.

Иногда нас отпускали гулять с нашей няней, тетей Ташей (Татьяной Тимофеевной), на площадь к собору и даже к «медному столбу» или на набережную. Но это бывало сравнительно редко.

По воскресеньям и по праздникам мы часто ходили к службам в нашу лицейскую церковь. Там за левым клиросом был положен коврик и стоял стул; здесь мы с матерью обыкновенно становились. Правая сторона церкви была занята воспитанниками гимназического пансиона и их воспитателями, а впереди их стоял отец. Вдоль противоположной алтарю стены церкви располагались студенты лицея. Проходить в церковь приходилось через лицейскую библиотеку и актовый зал.

К числу ярославских воспоминаний относится также приезд наследника Николая Александровича. Я помню, как отец водил его по лицею и показывал ему все учреждения. Мы с матерью стояли у окна в библиотеке лицея и вслух делали свои замечания вроде того, что он совершенно (л. 88 об.) обыкновенный человек, ничем не отличающийся от других. Слово «наследник», значение которого мы не понимали, заставило нас воображать о нем почти сверхъестественное, существенно отличное от прочих людей.

Помню также поразивший меня приезд архиерея. Это было в какой-то праздник, его ждали, и в столовой был[и] приготовлен[ы] для него чай и угощение. Почему-то я один был в столовой; отец с матерью, видимо, еще не вернулись из церкви. Вдруг отворяется из лицейской библиотеки дверь, и входит Высокопреосвященный Ник[олай] с сопровождающим его причтом. Вероятно, и отец с матерью были тут же, но их я не видел; я так обомлел и перепугался, что сначала не мог сдвинуться с места. Когда же преосвященный обратил на меня внимание, я, недолго думая, пустился бежать наверх в детскую, под защиту нянек.

Мало выезжая и не имея общения со сверстниками, кроме поименованных выше детей священника, мы привыкли быть сами себе господами и потом выражали требования, не сообразуясь ни с обстоятельствами, ни с возможностью их исполнения, что и ставило иногда мать в неловкое положение. Не помню, по какому случаю мы были приглашены утром к Хомутовым. Сначала были игры с детьми, потом нас усадили в гостиной за отдельный детский стол и стали угощать чаем. А так как мы привыкли пить молоко, то я, не смущаясь, потребовал, чтобы (л. 89) наша няня Таша принесла мне молоко. Вначале меня уговаривали, доказывая, что в гостях надо кушать, что дают, но я не унимался. Наконец, она прямо сказала, что молока нет. «Мне до этого дела нет, — ответил я, — хотя и нет молока, да подай его». Понадобилось вмешательство матери, чтобы угомонить меня.

Помню, раз повезли нас вечером в гимназию на представление фокусника. Из всего этого представления у меня сохранился в памяти только стол с расставленными на нем разными предметами. Перед столом ряды стульев, среди которых мы заняли места в 1-м ряду. За столом стоял какой-то господин, что-то показывал и рассказывал, что я плохо понимал. Открывал какую-то коробку с картами, показывал их, потом открывал ее пустую. Что карты исчезали из закрытой коробки, я не понимал, и меня это мало интересовало. Наконец, он обратился к публике и попросил дать ему носовой платок. Мать дала ему свой носовой платок, который он положил под какой-то предмет на столе, а сам отошел, показывая другие фокусы. Но когда он подошел, чтобы взять платок, его не оказалось на том месте, куда он был положен. С озабоченным видом фокусник стал его искать, перебирая все предметы на столе. Между ними была, между прочим, закупоренная бутылка с вином. Когда он взял ее, то заметил, что в ней плавает предмет вроде платка. Он сначала показал это присутствующим, потом разбил бутылку и вынул (л. 89 об.) из него действительно данный ему матерью платок. Это единственный фокус, запомнившийся мной, быть может, потому, что тут фигурировал платок моей матери.

Повезли нас также раз на благородный спектакль, данный в городском театре. Помню, что по поднятии занавеси я увидел на сцене Софию Николаевну Хомутову и громко закричал, что узнал ее. Ни содержания пьесы, ни остальных действующих лиц я не помню. Всего ж более поразило меня то, что, когда по окончании спектакля публика хлопала в ладоши, все игравшие выходили на сцену и потом уходили, и это делалось несколько раз. Что это значило и зачем это делалось, я не понимал, относил это тоже к представлению и находил очень забавным.

В хорошую погоду иногда мы, двое старших, с матерью ходили в виде прогулки по направлению к гимназии встречать отца, возвращавшего[ся] со службы. Раз также помню мать взяла нас с собой, когда отправилась за покупками в гостиный двор. Здесь более всего обратил на себя мое внимание навес посередине двора, который мне казался большим колоколом. На самом деле это были сыпные весы. В одну из таких прогулок мать вдруг чего-то испугалась, повернула назад и, взяв нас под руки, почти бегом пошла (л. 90) домой. Я спрашивал, что случилось, оглядывался, но ничего не мог понять. Мать говорила только: «Не оглядывайся, беги скорей». После я узнал, что какой-то пьяный или сумасшедший стал за ней гнаться и кричать, чем и напугал ее.

Кроме лицейской церкви я помню, это только раз по какому-то случаю попали с матерью в собор, который поразил меня своей высотой, куполами, расписными стенами. В других же церквах, которыми столь изобиловал Ярославль, я никогда не бывал39.

(Л. 94). Добавление 1-е. К числу прогулок в Ярославле надо также отметить поездки за город в Полушкину рощу40, находящуюся на берегу Волги немного выше Ярославля, и в загородный сад. О первой у меня сохранилось только воспоминание, как мы, приехав туда с отцом и матерью, гуляли по берегу Волги и собирали в песке разноцветные камешки. В загородный сад нас водили показывать фейерверк. Вечером мы поехали туда в коляске. Было уже темно, когда мы туда приехали. Коляска остановилась на площадке, где стояло много других экипажей. Отец с матерью и мы оставались в экипаже. Впереди было так темно, что я не мог разглядеть, что там: деревья, здания или что другое. Вдруг из темноты с шумом вырвалась ракета, высоко поднялась в воздух и рассыпалась разноцветными звездами. За ней последовала другая, третья и т[ак] д[алее]. Зрелище для нас было и ново, и поразительно. «Я весь дрожу», — сказал Саша, сидя на коленях у отца; «Я весь трясусь», — повторил я, сидя у матери, чтобы не отстать от старшего брата в выражении своих чувств и впечатлений. В сущности же, их-то, кажется, и не было: я слишком еще был мал для этого.

(Л. 94 об.) Добавление 2-е. Моя мать любила и умела хорошо одеваться, и для меня всегда представляло большое удовольствие видеть ее нарядной. У меня были любимые платья в ее гардеробе; так, я очень любил, когда она надевала, чтобы ехать куда-нибудь с визитом или на вечер, синее бархатное платье. Мне оно представлялось верхом красоты. В то время, в начале 1860-х годов, дамы носили очень широкие кринолины, платья делались очень широкими в подоле с массой сборок у пояса. Лиф у названного платья был сделан с мысом впереди, а подол был отделан атласной обрезной полосой и аграмантом41 одного цвета с бархатом. На мое восхищение этим платьем мать всегда отвечала, что другое ее бархатное платье — черное, гораздо лучше. Его она надевала в более парадных случаях. Не спорю, что, быть может, качество материала того платья и было выше, но черный цвет меня не прельщал так, как цвет синего платья, а далее этого мои оценки не простирались. Было у матери также еще парадное серое шелковое платье moirа-antique42. Его я мало любил. Помню еще уже распоротые платья, которых я никогда не видел на матери: одно белое шелковое с поперечными (л. 95) гирляндами ярких цветов, нечто вроде мебельной материи. Это платье привезла в подарок моей матери сестра ее, Елизавета Александровна Шипилова43, моя крестная мать, когда она возвратилась из Парижа и провела у моих родителей в Ярославле несколько времени. Во время ее там пребывания я и появился на свет. Кстати, отклонюсь немного от описания материнского гардероба, чтобы упомянуть о моем крестном отце. Родители хотели просить быть моим восприемником одного из своих ярославских друзей — Горянкова, но как раз в его семье в это время произошло трагическое событие: его взрослая дочь внезапно умерла от столбняка, что вызвало страшное потрясение всей их семьи. О приглашении в кумовья нечего было и думать. Тогда, не имея никого близких, к кому бы обратиться с этой просьбой, отец почему-то пригласил тогдашнего вице-губернатора Н. П. Мезенцева, который и крестил меня вместе с упомянутой выше теткой. Почему выбор остановился на нем, для меня навсегда осталось загадкой, так как своего крестного отца я видел, вероятно, только при вынутии меня из купели, а затем никогда в жизни с ним не встречался и ничего о нем не знал.

(Л. 95 об.) Возвращаюсь к прерванному рассказу. Помню еще распоротое платье шелковое moira44 бледно-розового цвета, которое мне очень нравилось, и я не раз спрашивал, почему мать не перешьет его, чтобы вновь носить. Это было ее визитным платьем после свадьбы, а мать, вероятно, находила, что оно уже не соответствует ни ее летам, ни положению. Странно, однако, что, помня отчетливо ее нарядные выездные платья, я совершенно не помнил ее повседневных костюмов, в которых она ходила с нами гулять или проводила время дома, запросто.

Выезжая первое время Ярославской жизни довольно много, мать принимала участие и в разных светских увеселениях вроде благотворительных спектаклей. Я помню только ее рассказы об ее участии в них, так как на моей памяти она уже не выступала на сцене. Она напевала нам разные куплеты из тех водевилей, в которых ей приходилось участвовать, и некоторые из напевов до сих пор сохранились у меня в памяти, как напр[имер]:

(Л. 96) Или такие французские куплеты, которых слов не помню:

Велико было мое удивление, когда лет 15 спустя, участвуя в качестве ученика консерватории в подготовке «Евгения Онегина» Чайковского на сцене в Москве (1-я его постановка), я услышал эти же куплеты из уст Трике.

Мы любили в детстве рассматривать книжки с картинками, и в Ярославле у нас была любимая книга такого рода Journal pour tous45, переплетенная за несколько лет в одну книгу необычной толщины. Мы так и звали ее — толстая книга, поднять которую были не в состоянии. Наполненная разными ходячими в то время французскими романами, из которых помню только: «Le coaren [coureur?] des bois», «Gab. Férry» и «La Guituna»46, (л. 96 об.) не помню какого автора, эти книги изобиловали массой иллюстраций из этих романов, которые доставляли нам неисчерпаемый источник для наших детских фантазий. К большинству рисунков мы сами создавали объяснения, лишь изредка пользуясь рассказами матери из прочитанного ей романа. Так, в романе «La Guitana» нас интересовали изображения одного действующего лица, который, по рассказам матери, несколько раз подвергался опасности быть убитым, казненным или отравленным, но всегда умел вывернуться из беды. Мы прозвали его живучкой и следили за происшествиями его жизни по иллюстрациям.

(Л. 90) Первые мои музыкальные впечатления тоже относятся к Ярославской жизни. Мать моя была любительницей музыки и очень недурно играла на ф[орте]п[иано]. По крайней мере, я не знаю, чтобы кто-нибудь из числа родных или знакомых мог с ней в этом сравниться. Репертуар ее был небольшой, но в нем были пьесы первоклассной трудности, как транскрипции и фантазии из оперы Листа «Тальберг»; Концерт a-moll Гуммеля, «Патетическая» соната Бетховена и т[ому] п[одобное]. Надо при этом сказать, что свое музыкальное образование она получила дома, если не считать нескольких уроков, взятых ей у Лангера, когда она уже взрослой девушкой гостила в Нижнем Новгороде у родных. Отец ее, Александр Петрович Шипилов, был большой любитель искусства во всех его отраслях, имел у себя домашних живописцев и учителей музыки. Первым учителем моей матери был заезжий малоросс Иван Семёнович Смоляк, (л. 90 об.) который заведовал церковным хором в имении деда моего села Болобоново47. Про него говорили, что он большой знаток музыки, знает даже генерал-бас, но играть на рояле он не умел. Тем не менее, когда стали подрастать дети А. П. Шипилова, ему было поручено обучать их музыке, и у него стала еще девочкой учиться моя мать. Потом на смену ему явился некий Николай Николаевич, фамилии которого не помню. По рассказам матери, это был бойкий пианист, ученик Фильда48, бегло исполнявший сочинения своего учителя и его современника Гуммеля. Под его руководством мать приобрела необходимую техническую подготовку для того, чтобы иметь возможность пройти с Лангером переложения Тальберга49 и Листа. С ярославских времен я помню в ее исполнении «Патетическую» сонату Бетховена и Увертюру к «Вильгельму Теллю» в переложении Листа. Последняя была моей любимой пьесой до такой степени, что я хотел непременно сам ее выучить и, как только несколько познакомился с нотами, приступил, не смущаясь, к разучиванию ее. Понятно, что дальше первой страницы я не пошел, тем не менее, это долго привлекало меня и мне очень хотелось играть ее так, как играла ее моя мать. Упоминая этот эпизод, я несколько забежал вперед, так как это было уже по переезде нашем в деревню. В Ярославле (л. 91) же я только пел по слуху все, что слышал, и это мне нравилось. Мать начала обучать музыке меня и брата Александра, объяснила деление нот, расположение их на пяти линейках и сама составила первоначальные упражнения для пальцев. Этим пока и ограничилось мое музыкальное развитие в ярославский период жизни.

Будучи директором народных училищ, отец иногда уезжал из Ярославля для обозрения их, а также по делам службы ездил на более продолжительное время в Москву и Петербург. Оставаясь с матерью, мы каждый день ждали его возвращения. Помню, раз он привез из Рыбинска очень вкусную сушеную рыбку уклейку. Весной 1864 года нам стало известно, что скоро мы уезжаем из Ярославля совсем в деревню Плетниху. В играх с Петей и Колей мы часто повторяли, что скоро уедем в Плетниху. Какие были причины нашего переезда, какими служебными неприятностями был вызван выход отца в отставку, мы не знали и не интересовались этим. Помню только, что у отца стали часто делаться приливы крови к голове и кровотечения из носа, вероятно, от усиленных занятий в связи с неприятностями и заботами об устройстве дальнейшей жизни. Нас это мало заботило, зато предстоящий переезд в связи с новизной обстановки и образа жизни очень нас занимал.

Вскоре наступило время укладки, продажи части мебели, упаковки другой для перевоза в деревню. Все это нас очень занимало. Помню, как, сойдя раз вниз, я не (л. 91 об.) нашел материно фортепиано на обычном его месте в гостиной: оно оказалось уже в ящике в зале и около него хлопотали упаковщики. Кстати, не мешает сообщить историю этого инструмента, сделанного провинциальным мастером, и притом русским, тогда как фортепианные фабрики у нас до сих пор находятся только в столицах и в руках немцев. Когда отец сделался женихом, то, зная любовь матери к музыке и ее хорошую игру, он решил сделать ей сюрприз, и, устраивая свою казанскую квартиру при университетской обсерватории, заказал казанскому мастеру Орлову фортепиано. Но не будучи в этом деле знатоком и не имея опытности и понимания в качестве инструмента, он заказал четырехугольное фортепиано50, а не рояль, быть может, руководствуясь экономией места и денег, а также и тем, что в то время такие «клавиры» еще были в большом распространении в провинции. Фортепиано было сделано с одной педалью, что было тоже недостатком. Наружный вид его был очень красивый: красного дерева и [с] точеными ножками, но звучность не могла быть удовлетворительна; впрочем, я тогда еще лучшего не видывал и не мог судить, ничего в этом не понимая. Во всяком случае, думаю, что это фортепиано при всех его недостатках, как новое, имело преимущество перед старым и разбитым Тишнером, на котором мать училась и играла в Болобонове.

(Л. 92) Этот рояль, хоть и знаменитой Петербургской фабрики, был куплен не новым, да пробыл еще лет 20 в старом Болобоновском доме. Я помню его в то время, когда я мог уже кое-что играть, и находил его совершенной кастрюлей, из которой невозможно извлечь какого-либо звука. С сыном Орлова я впоследствии встречался, когда он ездил по помещичьим усадьбам настраивать инструменты, и он вспоминал о том, как его отец делал фортепиано для моего отца.

Наконец день нашего отъезда из Ярославля наступил. Было ли сожаление у нас при расставании с Ярославлем, нашей квартирой, садом, детскими, со всей той привольной жизнью, которую мы вели там? Касательно себя могу сказать положительно, что его не было. Не помню также, чтобы мать горевала, расставаясь с Ярославской жизнью, хотя, конечно, для нее это было очень тяжело: она покидала не только жизнь в роскошной обстановке и видным положением в обществе, но и друзей, которых она приобрела за время пребывания в Ярославле. За несколько дней до отъезда она делала прощальные визиты по всему городу. Но, конечно, покидая навсегда лицейскую квартиру и порывая с ярославской жизнью, она умела не показывать нам своих чувств. Я до такой степени поглощен был новизной впечатлений отъезда и необычайной обстановкой, его сопровождавшей, что без малейшего сожаления оставил лицейскую квартиру, что и даже не вспомнил про Петю, Колю и Машеньку. Отец для нашего переезда и перевозки вещей вошел в соглашение с пароходной кампанией «Дружина». Мы ехали на буксиро-пассажирском пароходе, занимая одни весь 1-й класс, а вещи, часть прислуги и даже куры, которые у нас были в (л. 92 об.) Ярославле, помещены были на барже. Этих кур, впрочем, было, кажется, всего только две: одна была моя, другая брата Александра. Какой они были породы — не знаю, но таких потом я нигде не видал. Это то, что называли золотые и серебряные куры: хвост перьев одной отливался золотом, другой — серебром, все были одноцветные.

Садиться на пароход надо было вечером. Было уже темно, когда мы садились в экипаж, чтобы ехать на пристань. В обычное время мы давно были бы в постелях и спали, и потому эта необычность отъезда придавала ему в моих глазах какую-то таинственность; точно помню, мы потихоньку убегали и скрывались от чьих-то взоров. Когда мы подъехали к пристани, отец взял на руки старшего брата, мать — меньшего, а меня — няня Таша, и пошли по сходням на пароходе. Нас тотчас же напоили молоком и уложили спать, так что момент отвала парохода я не помню. Тогдашние пароходы не только буксирные, но и исключительно пассажирские, представляли и по величине, и по устройству огромную разницу с тем, что мы видали на Волге в последние годы. Это были только зачатки, долгое время находившиеся в стадии своего первоначального развития, пока пример Америки не заставил и наше пароходное дело сдвинуться с мертвой точки. Не только трехэтажных, но и двухэтажных пароходов не существовало. На палубе в носовой части парохода (л. 93) стояла небольшая беседка, называемая рубкой, в которой была лестница вниз в каюты. Эти каюты были настолько низки, что человек высокого роста почти касался головой потолка. В этой части парохода находилось помещение 1-го класса, состоявшее обыкновенно из 2 общих кают, мужской и дамской, и одной или двух семейных на 2–3 человека. Совершенно подобное же помещение было в кормовой части парохода для 2-го класса. 3-й класс помещался на палубе под навесом. Маленькие окна, почти под потолком каюты, приходились над самой водой и при малейшем волнении вода попадала в каюту. Они не давали ни достаточного света, ни воздуха. В каютах даже в холодную погоду бывало душно. Отдельного помещения для столовой не имелось: всякому заказывавшему себе обед или чай, приносили или в общую каюту, или в рубку, или, наконец, в семейную, если он ее занимал.

При таких условиях понятно, какое удобство представлялось для нас в занятии всего 1-го класса одной нашей семьей, и этими соображениями, вероятно, и руководствовался отец, выбрав буксирный пароход «Дружина»51, а не «Самолет»52 или какой-либо другой кампании. Там мы могли бы получить только койки по количеству человек среди посторонних пассажиров, а пароход «Дружина», как буксир и медленно идущий, не пользовался вниманием пассажиров, и поэтому для нас представлял, несомненно, большое удобство.

У моей матери была приятельница, дочь друга ее отца, сенатора Лавинского, у которой был свой буксирный пароход. На этом пароходе она обыкновенно сама разъезжала по Волге, и поэтому пассажирское помещение (л. 93 об.) на нем было устроено с бо́льшими удобствами, чем на пароходах, предназначенных к перевозу публики.

В прежней поездке из Ярославля в деревню на свидание с родными отец и мать не раз пользовались гостеприимством г[оспо]жи Лавинской на ее пароходе, довозившем их до г[орода] Василя53 Нижегородской губернии. Но в этот раз, очевидно, рейс парохода Лавинской не совпал со временем нашего отъезда и пришлось сесть на пароход той компании, которая предоставила возможно более удобств.

Так закончилась моя ярославская жизнь, воспоминания о которой с годами все живее и привлекательнее отпечатывались потом в моей памяти, и когда я 30 лет спустя вновь попал в Ярославль и посетил лицей, я без труда узнал все помещения, знакомые мне прежде: библиотеку, актовый зал, церковь. Жаль, что директор Шипилевский не показал мне своей квартиры. Один только сад переменил свою физиономию: хотя по моим воспоминаниям, он обладал достаточной тенью, но, очевидно, эта тенистость была только в соответствии с моим ростом, а посередине была очень широкая дорожка к воротам на мысу, так что из окон лицея открывался вид на Волгу и закоторостьскую сторону. При последнем моем посещении сада оказалось, что деревья закрыли не только 1-й этаж, но и 2-й, и разве только из (л. 94) 3-го этажа можно было видеть Волгу. Широкой дорожки не существовало, она вся заросла кустами и деревьями. Те две террасы, о которых я говорил, деревянные и гнилые, превратились в каменные.

(Л. 99) Плетниха

Момент отвала парохода, на котором мы совершали наш переезд из Ярославля, я не помню, потому что это произошло ночью или рано утром, когда мы еще спали. Когда я проснулся, пароход шел по середине Волги. Ярославля уже не было видно. Мы же любовались видами берегов Волги. Сколько времени продолжалось наше путешествие на пароходе, я не помню, и каких-либо эпизодов его, которые ярко сохранились бы в моей памяти, не осталось в моих воспоминаниях. Помню, чтобы занять нас, отец сделал из сосновой коры лодочки; привязав их на веревочку, мы пускали их по воде из окна каюты, причем я так увлекся, что чуть не выпрыгнул из окна, вследствие чего это развлечение было отменено.

Помню также, что рано утром как-то мы приехали в Кострому, и, пока пароход стоял у пристани, отец с матерью пошли прогуляться по городу, взявши нас, двоих старших, с собой. Но воспоминание об этом у меня осталось очень смутное. Если теперь на больших пассажирских пароходах требуется для переезда из Ярославля до Нижнего не менее 1 ½ суток (обыкновенно две ночи и день), то в то время переезд на буксирном пароходе требовал, несомненно, гораздо более времени. Не помню, на который день нашего (л. 99 об.) путешествия я проснулся утром, когда пароход стоял у пристани в Нижнем Новгороде. Нашей няни Таши не было: ее послали на берег за молоком и булками. Мы вышли с отцом и матерью на палубу, ожидая возвращения нашей няни. Вдруг в это время пароход дал свисток к отвалу. А няня все не возвращалась; мы начали беспокоиться. За первым свистком последовал второй, затем третий. Кажется, уже скомандовали убрать сходни, но тут мы, к нашей радости, увидели нашу няню, бегущую по берегу к пароходу. Мы подняли такой крик, чтобы ее подождали, что это, вероятно, было замечено командой парохода: ей дали возможность сойти на него, и как только она ступила на палубу, пароход стал отваливать.

Последний эпизод, относящийся к нашему путешествию, свидетелем которого, впрочем, я не был, а лишь слышал его из рассказов других, — это гибель моей курицы, ехавшей на барже; она вдруг чего-то испугалась, вырвалась из клетки и, считая, очевидно, палубу баржи крышей сарая или избы, решила спуститься на землю и слетела в воду.

В Василь-Сурск мы приехали к вечеру. Подробностей нашего схода с парохода, выгрузки вещей не помню. В моей памяти сохранились лишь несколько тележек, запряженных парами или тройками лошадей, которые (л. 100) были нам поданы. В одну сел отец с матерью и братом Александром, в другую — нянька со мной и братом Борисом, затем в остальные (сколько их было, не помню) — прочая прислуга с вещами. Тяжелый багаж перевозили, вероятно, отдельно. Помню, что почти прямо от пристани нам пришлось переезжать на пароме реку Суру, впадающую здесь в Волгу; что паромщики были татары. Потом дорога шла некоторое время поймой между кустарниками. Очевидно, я скоро заснул, потому что помню только начало этого пути и затем конец его — приезд в Плетниху. С каким наслаждением и совершенно особым чувством свободы и простора проезжал я впоследствии этой самой поймой, возвращаясь весной в деревню на летние каникулы. Вернувшись из душного и пыльного города, жадно вдыхаешь в себя свежий воздух вечереющего дня, наполненный ароматами цветущих трав, голосами жаворонков, коростелей и перепелок, чувствуешь себя хоть на время освободившимся от всех условностей школьной дисциплины и предвкушаешь радость свиданий с близкими людьми после 8–9-месячной разлуки. Ничего подобного в первое мое путешествие в деревню я не испытывал. Близкие родные, мать и сестра отца, ожидавшие нас в Плетнихе, были для меня еще совсем чужими и незнакомыми: я слыхал упоминания о них в разговорах отца с матерью, в их рассказах нам, но никакого реального представления о них не имел.

(Л. 100 об.) В Плетниху приехали мы рано утром. Подъезжая к деревне, отец с матерью взяли меня в свой экипаж. Помню, что, когда деревня уже была видна, проезжая мимо группы берез в овраге за околицей ее, мы увидели на дороге женскую фигуру, идущую к нам навстречу. Мать сказала мне: «Смотри, вон тетя Саша идет нас встречать». Это действительно была она. После обычных приветствий радостной встречи со слезами, пришлось временно разойтись, т[ак] к[ак] посадить ее к себе в экипаж не было возможности: мы тронулись дальше, а она должна была возвратиться пешком.

Когда мы подъехали к крыльцу, нас встретила вся семья моего отца, т[о] е[сть] его мать, наша бабушка — Анастасия Евсеевна, и остальные его сестры — наши тетки: тетя Граня (Глафира Васильевна), тетя Марфа, тетя Лиза, тетя Катя с мужем, Рафаилом Михайловичем Сеченовым, и дочкой Наташей, и Андрей Михайлович Сеченов, брат Р[афаила] М[ихайловича]. Вся эта родня явилась для меня как бы совершенно новой, так как, хотя два года перед тем мать, перед рождением брата Бориса, прожила с нами в деревне, в Болобоново, в 3 верстах от Плетнихи, всю зиму и, конечно, часто виделась и с ее тетками, и с бабушкой, я их совершенно не помню. Тем не менее, с первых же дней я почувствовал себя в Плетнихе как дома, а в отношениях с тетками — как с самыми близкими родными. Все они (л. 101) наперебой баловали нас, как могли; исполняли все наши прихоти, закармливали сластями, водили гулять в поле и в лес, доставляли всевозможные развлечения и забавы. А развлечений в деревне для нас было действительно немало: сколько было домашних животных, птиц и т[ому] п[одобного]! Только бабушку я несколько побаивался, и то не потому, что она была строга или требовательна, но скорее вследствие ее несколько холодного к нам, детям, отношения и всеобщего в высшей степени почтительного, почти благоговейного, отношения к ней ее взрослых, даже пожилых, детей. Тетя Саша, Александра Васильевна, была самая старшая; она была на 8 лет старше моего отца, и в то же время ей было уже за 50 лет. Она никогда не была замужем и всецело посвятила свою жизнь ухаживанию за старой и больной матерью. Бабушка, имея более 70 лет, хворала старческой чахоткой и нередко проводила весь день в постели, а если и вставала, то редко выходила из своей комнаты, особенно зимой, хотя вообще для своего возраста и здоровья была довольна бодра. Тетя Саша спала вместе с ней. Остальные тетки все были моложе отца. Старшая из них, тетя Граня, считалась музыкантшей. Хотя все они более или менее играли на ф[орте]п[иано], тетя Граня в этом отношении превосходила их всех, страстно любя музыку. В Плетнихе было фортепиано, лично ей принадлежащее. Тетя Мария заведовала домашним хозяйством, на ее попечении находился весь запас провизии и выдача ее повару. В конце коридора был светленький чуланчик, где находилось ее хозяйство, и я очень любил заглядывать туда, когда тетя Мария его отпирала: уж непременно что-нибудь вкусное попадет тогда в рот — изюм, чернослив, миндаль или карамелька. (Л. 101 об.) Тетя Лиза в то время, как кажется, не имела определенного занятия в доме; она много времени проводила с нами, шила нам куклы, занимала нас разными играми. Тетя Катя жила в то время в имении мужа, [в] селе Теплый Стан, верстах в 65 от Плетнихи, куда только временно приезжала повидаться с матерью. Зато Андрей Михайлович Сеченов в это время почти совершенно переселился из Теплого Стана в Плетниху. Его отношения к бабушке и ее семье создались на почве очень трогательного романа. Первоначально Сеченовы встречались с бабушкой и ее дочерьми в уездном городе Курмыш54, где старший сын ее, Виктор Васильевич, был врачом, и бабушка часто гостила у него с незамужними дочерьми. Встречаясь на каких-нибудь увеселительных собраниях во время ополчения 1855–1856 годов, Р[афаил] М[ихайлович] и А[ндрей] М[ихайлович] Сеченовы оба влюбились в Екатерину Васильевну Ляпунову. Зная, что бабушка не прочь пристроить хоть одну из многочисленных дочерей, Виктор Васильевич очень рекомендовал ей Р[афаила] М[ихайловича] Сеченова, который, сделав первым предложение, получил согласие на брак. А[ндрей] М[ихайлович] должен был отказаться от мысли свататься за ту же особу в пользу брата, но вступив в свойство с семьей Ляпуновых, он дал себе слово посвятить этой семье всю жизнь, тем более что Виктор Васильевич, сам обремененный многочисленной семьей, вскоре затем умер, и бабушка осталась с четырьмя дочерьми без единого мужчины в семье. Отношение его к бабушке было чисто сыновним, и с тетками он держал себя как брат с сестрами, хотя тетя Граня, как мне казалось уже тогда, питала к нему привязанность несколько большую, чем к брату. Но при строго православном (л. 102) направлении в семье Ляпуновых, выйти двум сестрам за двух родных братьев было немыслимо, и поэтому не могло быть и речи даже о замужестве ее за А[ндреем] М[ихайловичем].

Дом в Плетнихе был построен по обычному тогда типу помещичьих домов с мезонином в очень многих усадьбах. Внизу было пять комнат, прихожая, людская и коридор; наверху было две комнаты. Нас поместили наверху, где раньше помещались тетки, которые уступили нам свои комнаты и перешли вниз в диванную; эта комната служила и столовой, и первое время мы там и обедали, но приезд наш и Сеченовых слишком увеличили народонаселение небольшого плетнихинского дома, и столовую перенесли в более просторную комнату — залу. Дом был расположен на горе, спускавшейся почти от среднего балкона довольно круто к речке Ольховке. Перед домом был большой цветник, находившийся в заведовании тети Грани, любительницы цветов, а по склону горы — сад. Из окон виднелась, приблизительно в версте расстояния, деревня Борщилово, а за ней, немного левее виднелась каменная белая церковь с высокой колокольней села Мальцево. Эта церковь55, необычной для сельских церквей архитектуры, всегда привлекала мое особое внимание. В двух комнатах, отданных нам наверху, были устроены в одной, выходящей окнами в сад, с балконом, спальня отца с матерью; с ними же спал и брат Александр. В другой помещались я с Борисом и с няньками. Для Бориса в Плетнихе взяли няню Алёну, бывшую раньше (л. 102 об.) моей няней, но не пожелавшую тогда ехать с нами в Ярославль. В нашей комнате стояло старое, 20-х годов прошлого столетия фортепиано, что мне было чрезвычайно приятно; мне разрешалось на нем фантазировать, когда угодно и сколько хочу. Наше ярославское фортепиано приехало также в Плетниху и было помещено в гостиной. Таким образом, в этом небольшом доме в то время сосредоточилось три музыкальных инструмента 56.

План Плетнихинского дома. Нижний этаж

Илл.: ОР РНБ. Ф. 451. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 102 об., 103

План Плетнихинского дома. Верхний этаж

Илл.: ОР РНБ. Ф. 451. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 102 об., 103

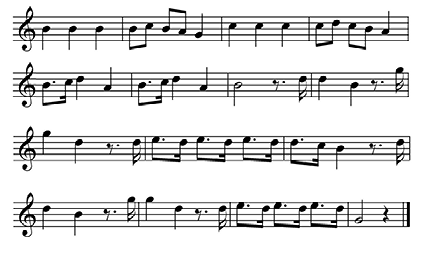

Тетя Саша играла мне разные пьески на старом фортепиано, которое стояло в детской и которое было ее. Рассказывали, что еще два-три года перед тем, когда мать перед рождением младшего брата Бориса проводила зиму в деревне, было заложено мое более или менее сознательное отношение к музыке: так, те вещи, которые играла мне тетя Саша, все были мной названы по своему — га-га, па-па и т[ак] д[алее], и я строго требовал, чтобы мне играли именно ту пьесу, которую я прошу, а если мне начнут играть другую, то я, не смущаясь, сметал руки с клавиатуры и требовал исполнения того, что носило данное мной название. В настоящее время, к сожалению, я тех пьес не помню, и из всего того, что играла мне тетя Саша, у меня остался в памяти один экосез, который и привожу здесь.

(Л. 103 об.)

Нечего и говорить о том, сколько новых впечатлений дала нам деревенская жизнь. Если, как я только что сказал, мы уже провели раз целую зиму в деревне, то, во всяком случае, об этом у меня совершенно не сохранилось никаких воспоминаний, и потому наш приезд в Плетниху я считаю первым случаем, когда я отнесся к деревенской жизни сознательно и запомнил всю прелесть ее. С той поры во мне стала развиваться та страстная любовь к природе и деревенской жизни, которая, несмотря на то что жизнь распорядилась мною совершенно иначе и в лучшую пору даже совсем лишила меня возможности пользоваться деревней, с годами все усиливалась и превратилась в чувство, похожее на тоску по родине, никогда не покидающее меня57.

По соседству с Плетнихой было много помещичьих усадеб, в то время еще населенных семьями помещиков, и не пустовавших, как это было к концу прошлого столетия. Ближайшими были: в селе Исаково58, куда Плетниха была приписана приходом, усадьба татарского князя Мустафина; в деревне Малом Ртищево усадьба князя Чегодаева59; в д[еревне] Ульяновке усадьба Ульянова. Несколько далее (Л. 104) отстояло Болобоново, имение Шипиловых, где в то время уже создалось две усадьбы вместо прежней родовой Шипиловской; затем Дьяково, имение Петра Александровича Шипилова60, старшего брата моей матери, не родного, а единокровного. Еще дальше отстояла деревня Ялма, имение другого брата моей матери — Александра Александровича Шипилова61, нашего дяди Саши, столько нас баловавшего и возившегося с нами. В Болобоново, родовом гнезде дедушки, Александра Петровича Шипилова, остались младший его сын, Сергей Александрович Шипилов, выстроивший себе новую усадьбу в той части имения, которая ему досталась по разделу, и одна из дочерей его, Варвара Александровна Шипилова62 (впоследствии Хвощинская), тоже выстроившая себе новую усадьбу. Старший Шипиловский дом был сломан и разделен между братьями Александром и Сергеем63, которым он был завещан. По своим размерам он требовал больших средств на свое содержание, между тем наследники после раздела имения такими средствами не обладали, и потому каждый предпочел поселиться на своем участке в небольшом выстроенном ими доме.

Переехав в Плетниху, отец с матерью, конечно, имели в виду поселиться более или менее прочно в деревне, но, разумеется, о своих планах и предположениях нам не сообщали, (л. 104 об.) потому что мы даже по нашему возрасту не могли иметь никакого предпочтительного желания поселиться в том или ином месте. Мы не ощущали того стеснения, которое мы внесли своим приездом в Плетниху, заставив теток уступить нам свои комнаты и жить на биваках в диванной. Но, несомненно, отец с матерью обдумывали, как устроить так, чтобы не стеснять бабушки и теток, и хотели поселиться где-нибудь по соседству, чтобы не прерывать частых сношений, но все же отдельно; вероятно, [это] занимало их. Земли, доставшиеся моей матери после раздела отцовского имения, находились за Болобоновым верстах в пяти от Плетнихи. Там была деревня выселенных из Болобоново крестьян, но усадьбы не было, был только наш хутор, где жил управляющий. Может быть, было предположение там поселиться, но едва ли серьезно останавливались на этой мысли: мать не любила этого места, к тому же оно было довольно отдалено от Плетнихи. Между тем старая усадьба в Болобоново пустовала: после слома и раздела дома были снесены также все служебные постройки, оранжереи проданы, фруктовый сад запущен. Усадьба эта принадлежала братьям матери — Александру и Серг[ею] Шипиловым. Место (л. 105) это было дорого матери, так как здесь она провела всю свою жизнь до замужества, и, конечно, ей очень тяжело было видеть отцовское гнездо в таком запущении. Она обратилась к братьям с просьбой продать ей эту усадьбу, что они охотно сделали, передав ей по купчей безвозмездно. Таким образом, наше переселение в Болобоново было решено, необходимо было только выстроить дом и привести усадьбу в должный вид. Предстояло, значит, озаботиться покупкой леса, наймом плотников и составлением плана дома. Требовались средства, и не маленькие, а между тем, выйдя в отставку, отец получал только половинную пенсию, т[ак] к[ак] не дослужился до полной 1 ½ года, и начальство его не хотело прибавить ему их, несмотря на его расстроенное здоровье. Сбережений на службе, конечно, он никаких не сделал; жить приходилось на доходы с имения и пенсию, а на экстренные расходы денежных средств не имелось. Приходилось прибегать к долгам. Обо всем этом я узнал впоследствии, когда после смерти отца мать изыскивала средства, чтобы расплатиться с долгами, сделанными на постройку усадьбы. Это на всю жизнь поселило у меня отвращение ко всякого рода займам у частных лиц.

Кажется, покупка леса на постройку дома совершилась во время нашей поездки в Теплый Стан, куда мы ездили всем домом с бабушкой во главе в первое же лето нашего пребывания в Плетнихе.

(Л. 105 об.) Путешествие это представляло своего рода событие в нашей жизни, так как это был первый дальний переезд, совершенный мною сознательно от начала до конца.

Дорога в 65 верст не могла быть совершена, принимая во внимание наши пути сообщения и способы передвижения, иначе как в 8–9 часов времени даже на перекладных лошадях, а с кормежкой и того долее. Поэтому задолго начались разговоры о том, где надо сделать остановку в случае необходимости кормить лошадей или у какого ямщика менять их, где сделать привал для того, чтобы закусить, попить чаю. При этом, конечно, давались распоряжения насчет провизии, которую надо запасти на дорогу. Дневная жизнь в Плетнихе вообще начиналась рано, часов в 7 утра, но на этот раз, по случаю предстоящего дальнего путешествия, началась еще раньше. Бабушка с тетей Сашей уехали вперед, потом мы поехали другой дорогой, так как отец с матерью хотели заехать в Болобоново. Проезжая по дороге на Горщикову, мы видели на другом берегу речки Курмышки бабушкин тарантас, направлявшийся к Мальцеву. Большая часть пути в Теплый Стан (л. 106) приходится по большой дороге, которая проходит в версте от Болобоново из Курмыша в Алатырь64. В этой части она довольно густо обсажена березками и по направлению к Теплому Стану эти березы все редеют и с переходом в степную местность совершенно исчезают. Большие разговоры всегда возбуждали опасения теток [по поводу] двух больших гор, которые попадались по дороге, первая при спуске в пойму реки Пьяны65 перед селом Пиловальный завод, или просто Пильна66, другая на переезде реки Пьяны и подъеме в степную часть уезда. Рассказы о том, как на горе понесли лошади и убили какого-то купца, возбуждали мое любопытство, с которым я путешествовал. Конечно, никаких особых приключений с нами не произошло, на столь прославленных горах мы выходили из экипажей, которые тормозились при спусках. Особое мое внимание обратила на себя пойма реки Пьяны, представляющая собой низменность с мелким кустарником и глубокими песками, и сама река Пьяна, резко отличающаяся от тех речонок или даже ручейков, которые мы видели в Плетнихе и Болобоново. Пьяна очень глубокая и многоводная речка, пригодная весной даже для сплава леса. Затем мое внимание остановила на себе татарская деревня Могалей, которую мы проезжали. До тех пор я не видел татарских деревень и меня поразило устройство домов с окнами во двор, иногда с одним (л. 106 об.) только окном на улицу, обширность деревни и обилие мечетей. В Теплый Стан мы приехали, когда уже стемнело. Бабушка уже была там и легла отдыхать. Нас, конечно, ждали с ужином и чаем, но усталость после утомительного путешествия и новых впечатлений взяли свое, и мы скоро улеглись на отведенные нам постели.

Теплый Стан

Теплый Стан сыграл такую крупную роль в нашем детстве, что я считаю необходимым остановиться для характеристики как живших там наших родственников Сеченовых, так [и] всего круга лиц, с которыми нам там предстояло встречаться. Да и самый склад жизни в доме Сеченовых был не лишен особой характерности и существенно отличался от нашего образа жизни в Ярославле и затем в Болобонове.

Семья Сеченовых, с которой мы породнились благодаря браку тети Кати с Рафаилом Михайловичем, была довольно обширна и состояла в то время из пяти братьев и трех сестер. Разница лет между старшими и младшими членами семьи очень заметно выражалась как в привычках, образе жизни, так и в воспитании.

(Л. 107) Старший из братьев, Алексей Михайлович, которому в то время было уже за 50 лет, был вполне помещиком старого типа, до освобождения крестьян, чрезвычайно властного и крутого нрава. Но неожиданная болезнь, паралич ног, при полном здоровье всего остального тела, приковали его к месту и заставили во всем до последних мелочей пользоваться услугами окружающих, главным образом жены, которую сначала он держал почти в рабстве. Эта несчастная умерила его непреклонный и властный характер, и он не лишен был под конец жизни некоторого добродушия. Просиживая целый день за карточным столом, утром за пасьянсом или вистом, он любил вспоминать свои молодые годы, военную службу, которой и он отдал дань по обычаю помещичьего круга того времени. Никогда интересы, сколько-нибудь возвышающиеся над уровнем всей этой жизни, его не беспокоили, да и не были ему доступны. Женился он на дочери, кажется, Арзамасского священника, сестра которой вышла замуж за священника в Теплом Стане, — особе почти без всякого образования, и безропотно исполнявшей свою тяжелую обязанность ухода за больным и старым мужем.

Следующий за ним брат, Александр Михайлович, был военный и в Теплый Стан наезжал лишь изредка. Служил на Кавказе, носил черкесский (л. 107 об.) мундир с патронами на груди. Голова у него была перевязана всегда черным платком, т[ак] к[ак] он был ранен в голову. Мне казалось в детстве, что если он снимет повязку, то череп его развалится. Он был очень добродушен, любил шутить, но черты старого помещичьего типа и в нем были заметны: некоторое ухарство, хвастовство и в особенности его рассказы, в которых он до того завирался, что под конец сам не знал, что в них истина, что фантазия. Впрочем, я его почти не знал, потому что встречался с ним мимолетно и только в раннем детстве.

Затем следовали братья Рафаил и Андрей Михайловичи, с которыми судьба связала нас очень тесно, и о них придется много говорить при описании детства и юности.

Младший, Иван Михайлович, также в Теплом Стане не жил, а наезжал только изредка. Так же как и братья, он начал свою карьеру в военной службе, но вскоре бросил ее и поступил в университет на медицинский факультет, по окончании которого уехал за границу и ко времени нашего с ним знакомства состоял профессором физиологии (л. 108) в Медико-хирургической академии в Петрограде. Если лично в моей судьбе знакомство с ним не имело никого влияния, тем не менее близость его с братьями Рафаилом и Андреем настолько связала его с общим кругом их жизни (в особенности первого), что о нем мне придется не раз упомянуть.

Из сестер старшая, Анна Михайловна, была замужем за Николаем Андреевичем Михайловским, который в то время был командиром Тарутинского полка. Поэтому до его отставки она жила с мужем в месте нахождения полка и приезжала в Теплый Стан, только когда муж мог брать отпуск. Это была наиболее близкая родственница со стороны тети Кати. Вторая сестра, Варвара Михайловна, была замужем за доктором Фёдором Фёдоровичем Кастян, который сначала служил врачом в винокуренном заводе Пашкова67, недалеко от Теплого Стана, а затем, с введением земства, стал земским врачом и переехал в Теплый Стан. Варвара Михайловна и лицом, и характером напоминала старшего брата Алексея Михайловича, но как более молодая сильно испытала на себе влияние духа времени.

Меньшая сестра, Серафима Михайловна, в молодые годы уехала из Теплого Стана и вернулась туда (л. 108 об.) уже старухой, чтобы умереть. По рассказам, в справедливости которых я потом лично убедился, это была особа неприятная, неврастеничная и психопатка. Уехала она из Теплого Стана, кажется, под влиянием сестры с братьями и прожила всю свою жизнь в Петрограде.

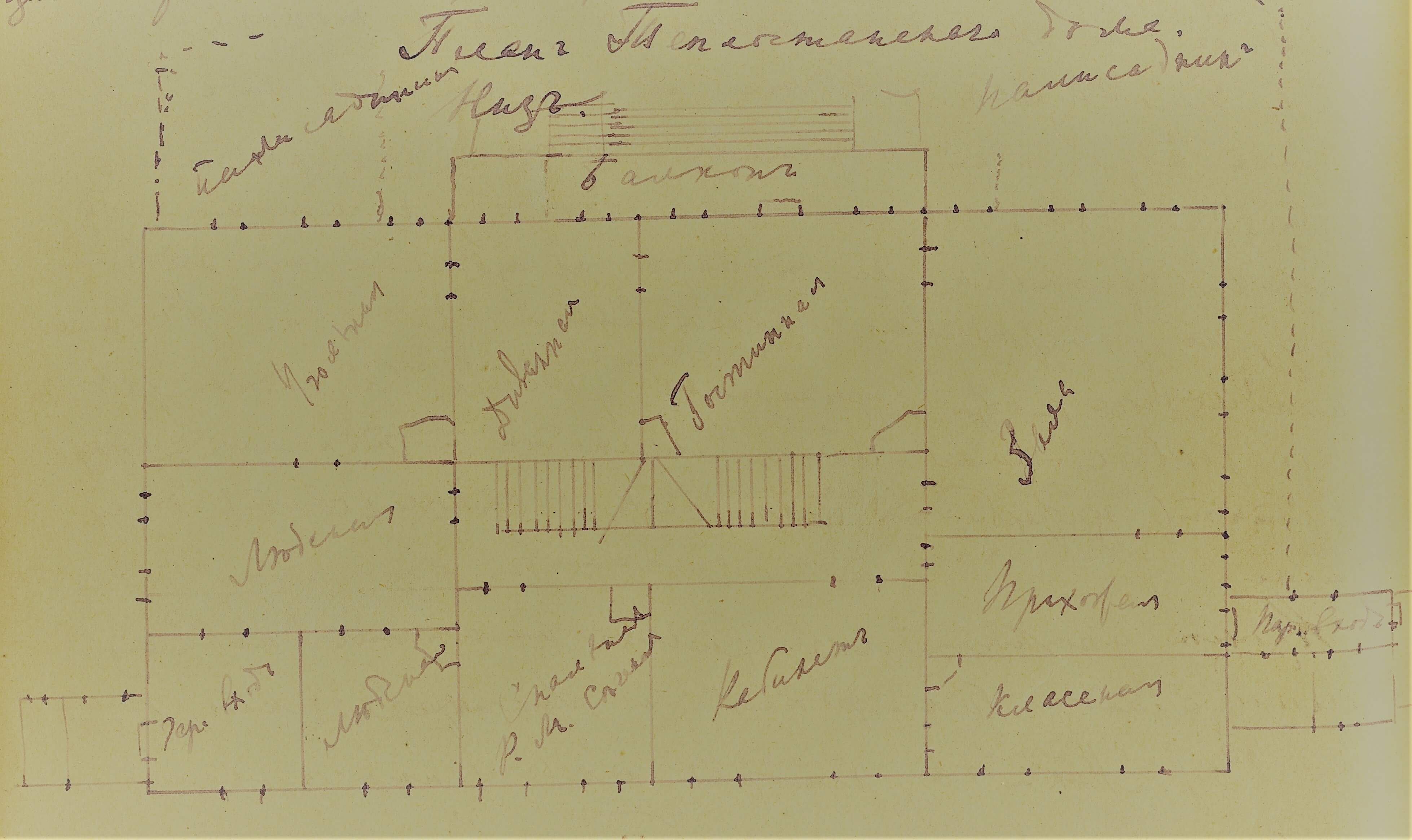

В описываемое мною время в Теплом Стане из Сеченовской семьи постоянно жили братья Алексей, Рафаил и Андрей Михайловичи, причем последний часто подолгу гостил в Плетнихе; а из сестер — Варвара Михайловна с мужем. Старый Становский дом принадлежал Андрею и Рафаилу Михайловичам, а Алексей Мих[айлович] и Варвара Мих[айловна] выстроили себе отдельные дома по соседству. Старый дом был очень большой по сравнению с помещичьими домами в округе, несколько казарменного типа. Нижний этаж разделялся на пять передних комнат и помещение Рафаила Михайловича, состоявшее их трех комнат. Наверху были жилые комнаты, которые по принадлежности носили названия братьев и сестер, когда-то в нем живших. Там жил и Андрей Мих[айлович], у которого рядом со спальней (л. 109) была столярная мастерская. Этим ремеслом он занимался как художник, не ради выгоды, а ради удовольствия сделать какую-нибудь вещь, которая была бы не только полезна, но и выделялась бы красотою, прочностью и мастерством работы. Так, выписавши из Петрограда бильярдные шары, он сам сделал бильярдный стол и кий, причем и та, и другая его работы могли поспорить с лучшими столичными магазинами. Сделал он также библиотечный шкаф в готическом стиле, с необыкновенными замками и разноцветными стеклами. В своих работах он был чрезвычайно разнообразен: он был не только столяр, но и токарь, и резщик, и даже часовщик. Тем не менее, все эти работы носили характер барских затей: он работал чрезвычайно долго, когда есть охота, не ставя себе никаких сроков, и не только не извлекал из этого выгоду, но [и] затрачивал значительные средства. Рафаил Михайлович тоже принимал участие в этих работах, но его роль сводилась к более мелким и тонким, напр[имер], начертить циферблат для часов, отполировать доску и т[ому] п[одобное].

Кроме упомянутых комнат наверху помещалась бильярдная и фотографическая комнаты Раф[аила] Мих[айловича], который очень заинтересовался новыми еще тогда способами воспроизведения на бумаге изображений окружающей обстановки и лиц.

(Л. 109 об.) Расположение комнат в Теплостановском доме как внизу, так и наверху было совершенно одинаково, т[о] е[сть] каждой комнате внизу соответствовала такая же наверху, с той только разницей, что наверху не было коридора и расположение дверей было иное, вследствие чего и комнаты группировались иначе, и из-за отсутствия коридора верх распадался как бы на две половины, в которые вели две особые лестницы, чтобы не делать целый ряд комнат проходными.

План Теплостановского дома

Низ68

План Теплостановского дома. Низ

Илл.: ОР РНБ. Ф. 451. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 109 об., 110

(Л.110) Верх69

План Теплостановского дома. Верх

Илл.: ОР РНБ. Ф. 451. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 109 об., 110

Фасад дома был обращен на двор, очень обширный и ничем не отгороженный от улицы, в ряду которой он приходился. Перед домом был маленький палисадник, засаженный главным образом цветущим кустарником: сирень, акация, шиповник, бузина. Середину его перед балконом занимала большая клумба, вокруг которой было несколько маленьких.

Другая сторона дома выходила в сад, почему-то непосредственно выхода туда из дома не было, а надо было выходить через парадный ход и затем проходить в ворота через изгородь сада.

(Л. 110 об.) Образ жизни в Теплом Стане представлял для меня немало нового и непривычного; это была старинная патриархальная жизнь помещичьего круга прежней эпохи. По первому взгляду казалось, что влияние новых идей 60-х годов прошлого века совершенно не коснулось его и прошло мимо незаметным и не воспринятым. Между тем именно эти идеи до известной степени там были восприняты более, чем, напр[имер], в кругу наших болобоновских родственников, благодаря тому что в среде Сеченовых были два представителя этого нового направления в лице И. М. Сеченова и Н. А. Михайловского. Иван Михайлович, хотя порвал внешнюю связь с Теплым Станом, продавши братьям свою часть имения, но его общение с братьями Рафаилом и Андреем, к которым он примыкал по возрасту и складу характера, не только продолжалось, но и приобретало с годами более силы. Его выдающееся положение в ученом мире и слава его как видного профессора льстила семейному самолюбию, и поэтому личность его была окружена известным ореолом почтения, слава его принималась как непререкаемая истина. Поэтому его крайне либеральные взгляды не могли не оказать известного влияния на образ мыслей его братьев.

Николай Андреевич Михайловский был человеком (л. 111) совсем иного круга, вошедший в семью Сеченовых. Я не знаю, где и когда встретился он с Анной Михайловной и женился на ней, но, во всяком случае, войдя в эту семью, он стал очень близким лицом к младшим представителям этой семьи — Рафаилу, Андрею и Ивану Михайловичам. Происходя из демократического круга населения, будучи коренным петербуржцем, он, конечно, впитал в себя все новые либеральные идеи, которые господствовали тогда в образованных классах общества, а участие его в Крымской кампании, где он был ранен, м[ожет] б[ыть,] дало ему возможность на опыте убедиться во всех язвах дореформенной эпохи. Будучи в то время, о котором я пишу, полковым командиром и впоследствии выйдя в отставку в чине генерала, он до конца жизни оставался верен своим либеральным воззрениям, и близость его с семьей Сеченовых не могла не оказывать влияние на образ его мыслей.

Тем страннее было видеть это соединение крайнего либерализма в речах и консерватизма самой жизни. Склад характера, в котором у Сеченовых преобладала склонность к некоторой неподвижности форм, привычки и постоянная жизнь в деревне брали перевес и, несмотря ни на какие идеи, укладывали жизнь в те рамки, в которых жили отцы и деды и к которым слишком привыкли.