Секвенция VIII Лучано Берио и ее интеллектуальные миры

Секвенция VIII Лучано Берио и ее интеллектуальные миры

Секвенция VIII для скрипки соло Лучано Берио (1925–2003), как показала музыковедческая практика последних десятилетий, представляет собой далеко не самый популярный предмет изучения среди объемного и разнообразного наследия итальянского композитора, в том числе и среди жанрово родственных пьес. Большинство Секвенций характеризуется внешней броскостью и некоторой «театральной» условностью, которую слушатель/зритель может интуитивно усвоить ввиду ее демонстративной подачи. Секвенция VIII, напротив, нарочито академична. Традиционность и даже аскетичность скрипичных средств выразительности препятствует «заигрыванию» с потенциальной аудиторией, смещая внимание с внешнего инструментального контура в область наслоений неочевидных авторских идейных мотивов, блуждающих в лабиринте постмодернистского субъективизма и даже рискующих окончательно затеряться в нем.

Академичностью технологического языка Берио словно пытается оградить свое детище от вольных и поверхностных интерпретаций. Композитор не дает реципиенту музыкальных «ключей»-подсказок, поэтому постичь устройство «лабиринта», равно как и найти выход из него, невозможно, находясь непосредственно в тексте Секвенции VIII. Едва ли не единственным информационным каналом, позволяющим очертить круг идей Берио, которыми он руководствовался при написании произведения, для исследователя становится его авторский комментарий. Лаконичным стилем письма композитор отражает свое утрированно личное отношение к пьесе, связанное в первую очередь с инструментом, для которого написана Секвенция.

Приведем предисловие Лучано Берио полностью:

Сочинение Секвенции VIII было для меня похоже на уплату личного долга скрипке, которую я считаю одним из самых тонких и сложных инструментов. Я изучал скрипку в течение нескольких лет, пока осваивал фортепиано и до того, как перешел на кларнет (мой отец хотел, чтобы я играл на всех инструментах), и я всегда испытывал большое влечение к этому инструменту, сохраняя при этом несколько мучительные отношения с ним (возможно, потому, что мне было уже тринадцать — конечно, слишком много для того, чтобы начать брать уроки игры на скрипке).

В то время как почти все другие секвенции развивают до крайней степени ограниченный выбор инструментальных возможностей, Секвенция VIII представляет более глобальную и более историческую картину инструмента: ее можно услышать как развитие инструментальных жестов.

Секвенция VIII постоянно опирается на две ноты (ля и си), которые, как и в чаконе, действуют в качестве компаса на довольно разнообразном и сложном пути пьесы, где полифония больше не виртуальна, а реальна, и солист всегда должен информировать слушателя об истории, стоящей за каждым инструментальным жестом. Таким образом, Секвенция VIII также неизбежно становится данью той музыкальной кульминации, которой является Чакона ре минор Иоганна Себастьяна Баха, где исторически сосуществуют скрипичные техники прошлого, настоящего и будущего.

Секвенция VIII была написана в 1976 году для Карло Кьяраппы [5].

Текст Берио пронизан несколькими темами, связанными с историей и эстетикой скрипичного исполнительства. Обозначим их: скрипичные приемы-жесты, Чакона Баха, диада, полифония, компас. Очевидно, что предисловие к Секвенции перерастает свое вспомогательное значение ввиду понятийной емкости, которая становится результатом взаимодействия разноуровневых компонентов — Чаконы Баха как квинтэссенции скрипичности, компаса как индикатора музыкальных событий пьесы, диады тонов a¹–b¹ как «гравитационной точки опоры» [8, 6] и интонационной формулы, объединяющей Секвенцию и Чакону. Все приведенные смысловые ориентиры находятся в едином семантическом пространстве, свободно взаимодействуя и создавая различные комбинации. Уточнить и заострить функции авторских вербальных «ключей», одновременно вскрывая их семантическую системность, на наш взгляд, помогает термин «маркеры», фигурирующий в работах ближайшего друга и соратника Берио, писателя и семиолога Умберто Эко. Согласно Глоссарию из «Роли читателя», «семантические маркеры — это знаки, выражающие значения (смыслы), элементарные в рамках данной теории языка (семы), — так что значения (смыслы) всех остальных выражений этого языка должны выражаться как комбинация (композиция) маркеров» [3, 469]. Приводя в комментарии конкретные маркеры, Берио рассчитывает на пытливого читателя, способного уловить скрытые смыслы, заложенные в их сочетаниях.

Иными словами, композитор адресует свой текст энциклопедически оснащенному Интерпретатору либо исполнителю, готовому погрузиться в мир сконструированной Берио энциклопедии. Понятиями «словарь» и «энциклопедия» пользуется Умберто Эко, который проводит между ними следующую корреляцию. Словарь — «переодетая энциклопедия», поскольку его двумерность не позволяет «представить глобальную семантическую компетентность» [3, 68]. Эту миссию способна осуществить энциклопедия, построенная как разветвленная сеть, «в которой любые единицы могут быть связаны с любыми другими» [3, 473]. Собственно говоря, Берио в своем предисловии очерчивает широкий семиотический тезаурус, вбирающий в себя монодийную природу средневекового жанра, квазиспонтанность барочной импровизации, остинатный принцип композиции, полифоничность как темброво-фактурное рассредоточение диады. Частью этой обширной энциклопедии является инструментальный словарь, где «исторически сосуществуют скрипичные техники прошлого, настоящего и будущего» [5]. Такой абстрактный мир настолько сложен и многомерен, что понимание его устройства напрямую зависит от опыта реципиента. Через этот опыт интерпретатор или аналитик постигает и трактует энциклопедию, собранную автором.

Семиотические сферы условно идеального и субъективного, пересекаясь естественным образом, продуцируют так называемые возможные миры [3, 371]. В работе «Роль читателя» Умберто Эко поясняет суть данной сентенции: возможный мир «берет начало в чьих-то пропозициональных установках; иначе говоря, возможный мир — это мир воображаемый, желаемый, чаемый, искомый и т. д.» [3, 375].

Одна из моделей возможного мира предлагается в статье Юджина Монтегю «The Compass of Communications in Sequenza VIII for Violin». Концепция Монтегю вызревает из сопоставления авторского комментария к Секвенции, в котором Берио декларирует исторические коммуникации, и художественного метода Эко, воплощенного в подчинении сюжетных мотивов «Маятника Фуко» некоему символическому образу. Улавливая резонанс между функциями компаса в пьесе Берио и маятника в романе Эко, исследователь намечает композиционно-мотивированную траекторию наблюдений над поведением диады звуков a¹–b¹/h¹ и ее функционально-драматургическими трансформациями. Диада как знаковый элемент текста постепенно приобщается к истории скрипичной эволюции посредством ее включения в разделы, наполненные различными «идиомами» инструментального исполнительства (таблица 1).

Таблица 1. Л. Берио. Секвенция VIII, диада a¹–b¹/h¹ и ее интегрирование

Table 1. L. Berio. Sequenza VIII, the dyad a¹–b¹/h¹ and its integration

В самом начале статьи Монтегю трактует маятник как «центральную метафору» романа, «пронизывающую и объясняющую всю историю и управляющую повествованием книги». Три главных героя «Маятника Фуко», высмеивающие тайные связи истории, в стремлении развенчать всемогущество закрытых сообществ оказываются в ловушке собственной заговорщической игры. Захваченные процессом случайного генерирования новых текстов, создатели Плана в конце концов перестают отличать подлинные причинно-следственные связи от вымышленных. «Код» маятника Фуко проникает в самые разные смысловые пласты нарратива, преломляясь в проекциях скрытых связей между судьбами героев, событиями романа и Историей — главным режиссером всего происходящего. Такой объемной и многозначной метафорой, какой является маятник, писатель «заманивает» читателя в паутину сложнейших интриг и авантюр. Как отмечает Монтегю, «компас все больше и больше переплетается с остальной музыкой, подобно тому как в романе Эко скептики все сильнее увлекаются засекреченными интерпретациями истории» [7, 144].

В Секвенции средством подобного «заманивания», согласно Монтегю, служит компас. Держать курс по компасу — значит «следить за диалогом между постоянной идентичностью диады и переменами в ее толковании» [7, 144]. Интонационно и ритмически концентрированная диада противопоставлена остальному, более свободному и гибкому материалу, призванному обрисовать линию «развития инструментальных жестов», воссоздающую «историческую картину инструмента» [5]. Монтегю выстраивает ход своих рассуждений, ориентируясь прежде всего на приметы тональности как фундаментальной системы, действовавшей на протяжении нескольких веков. Вероятно, аналитик ассоциирует историю скрипки, которая приобрела классический вид к середине XVII столетия, с тональной парадигмой, берущей начало в то же время. В статье обнаруживается «идеальная рифма» не только между звуками диады и колебаниями маятника, но и между потенциалом историзма, упомянутом в комментарии к пьесе и подробно раскрытом в романе. Можно заключить, что исследователь одновременно устанавливает и соблюдает правила собственного возможного мира.

Читатель романа Эко, «ухватившись» за нить маятника, прослеживает, как герои усваивают «урок истории ценой своей жизни» [7, 152]; Интерпретатор пьесы Берио учится откликаться на запросы современности, используя при этом опыт скрипичного (тонального) прошлого. Монтегю резюмирует: «Секвенция заканчивается тогда, когда „компас“ полностью обретает смысл» [7, 152].

Примечательно, что в статье Чакона Баха оказывается буквально на периферии исследовательской мысли. Более того, упоминание аналитиком этого произведения в одном контексте с каприсами Паганини невольно ниспровергает Чакону с пьедестала, на который ее ставит сам композитор в комментарии, закрепляя за ней статус «музыкальной кульминации». Из довольно внушительного скрипичного наследия Берио избирает в качестве словаря инструментальных приемов именно баховский шедевр. Его инструментальная всеобъемлемость предустановлена «новизной и сложностью музыкальной мысли», в отличие от сугубо виртуозных, но концептуально ограниченных произведений, подобных каприсам Паганини. В отношениях внешних технических проявлений с внутренним содержанием Берио сосредоточен на «конфликте, напряжении между музыкальной идеей и инструментом» [9, 5]. Обе стороны привносят свой вклад в эволюцию виртуозности, но только одна из них — идея — отвечает за историческую преемственность и оригинальное (расширенное) толкование артистического феномена виртуозности. Современные виртуозы для Берио — это музыканты, «способные перемещаться в большой исторической перспективе и разрешать противоречия между творчеством прошлого и сегодняшнего дня, используя свои инструменты как средство исследования и самовыражения <…> они способны посвятить себя единственному типу виртуозности, который приемлем сегодня, — чувствительности и интеллекту» [9, 5].

***

В практике музыканта-исполнителя, скрипача Чакона, обладая мощной силой притяжения, безусловно, занимает особое место. Стройная и драматургичная композиция вариаций представляется эталонной формой, соприкосновение с которой сродни чтению канонических текстов или созерцанию евангельских образов, запечатленных мастерами Высокого Возрождения. Несомненно и инструментальное совершенство Чаконы. Соразмерность фактурно-контрастных участков, вариативность темы и аккордовых структур, распределение кульминационных зон, игра с регистрами, тонально-семантическая обратимость — все эти компоненты выражают фундаментальный баховский замысел, воздействующий на аудиторию своей масштабностью. Внушительный интеллектуальный фундамент Чаконы подталкивает нас к построению возможного мира. В последующем анализе мы попытаемся сконструировать его, взяв за основу коммуникацию скрипичных приемов-жестов Чаконы и Секвенции VIII.

Формообразовательная роль в пьесе Берио, как и в вариациях Чаконы, поручена константному образу-элементу. У Баха это аккордовый вид темы, который обрамляет первый крупный минорный раздел, подчеркивает мажорный вариант темы и завершает форму, то есть распределяется по узловым этапам вариационного цикла. В свою очередь, в Секвенции маркирующую функцию выполняет пара тонов a¹–h¹/b¹, пребывающих в динамическом взаимодействии. Использование тона a¹ позволяет автору создавать унисоны на двух и даже трех струнах (g, d¹, a¹), а также удерживать слуховое восприятие тона а¹ в тембре открытой струны. Созвучия изложены четвертями в акцентированной, жесткой и метричной пульсации с редкими асимметричными ритмическими сбивками. Невольно возникает параллель с чеканностью ритмоформулы баховской Чаконы. Между двумя произведениями имеется связь и на уровне звуковысотности. Во-первых, диада a–b репрезентирует интонационное ядро темы вариаций и ее фактурное решение 1. Во-вторых, схожесть прослеживается между тембровой мобильностью центрального тона, выраженной через переменность акустических опор — струн.

Отдельно отметим параллели структурного свойства между Секвенцией и Чаконой. Как и Бах, Берио отводит заключительному разделу наименьшее время в пропорциях пьесы (две последние страницы из одиннадцати), совмещая линейный принцип развития (вариации на остинато) и архитектоническую репризность.

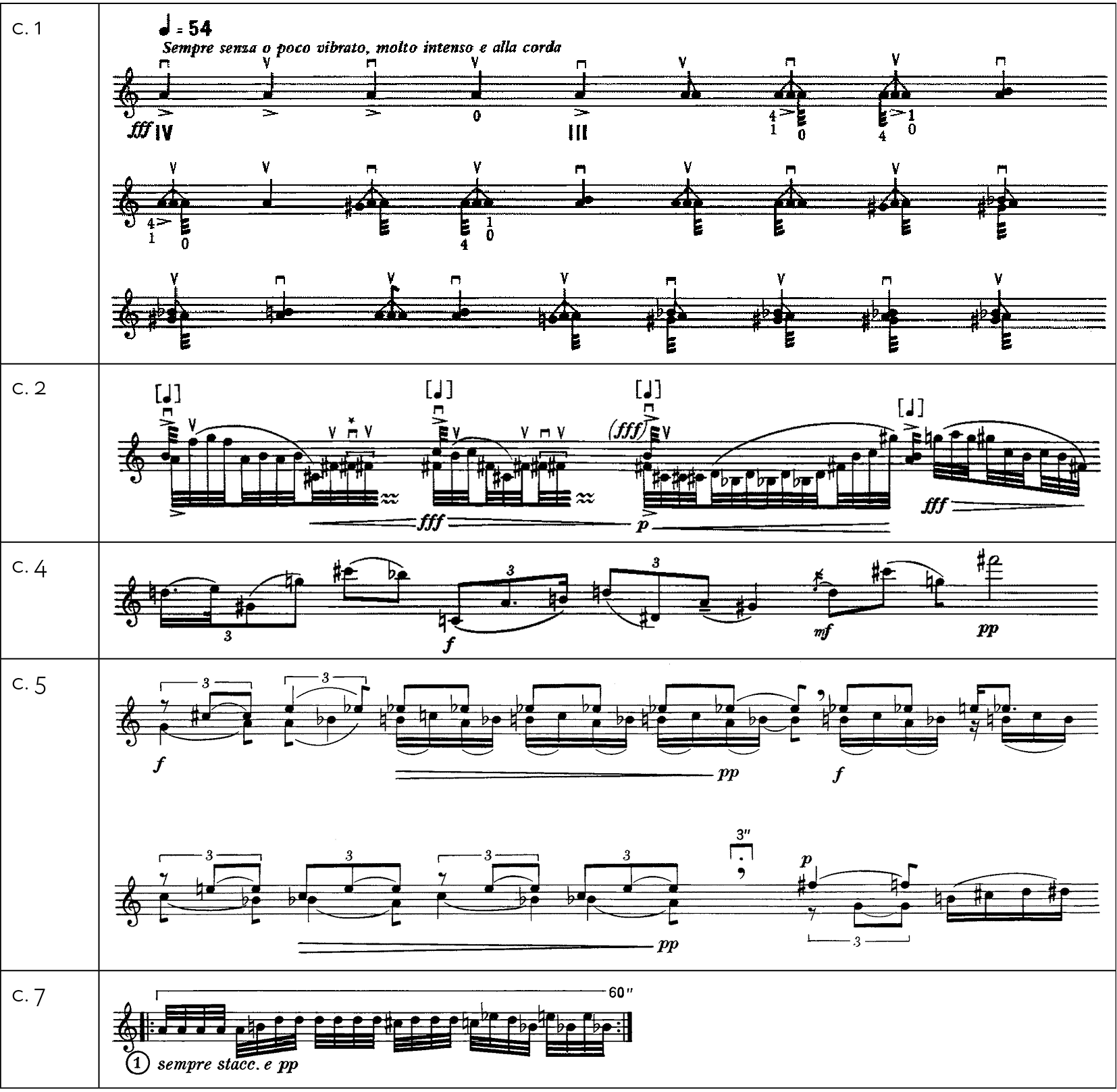

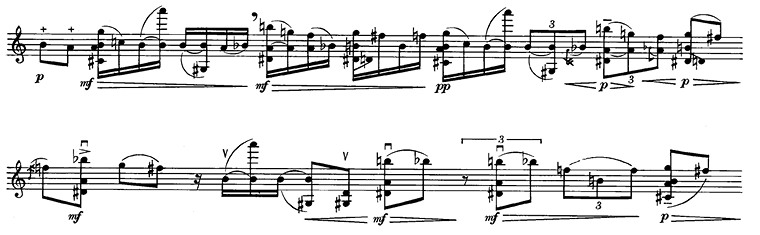

Первый раздел в целом характеризуется наибольшей степенью производности от исходного высотно-ритмического зерна, а также виртуозностью и тембровой красочностью, вызванной частыми сменами струн. В более динамичной манере Берио переосмысливает базовые штрихи, используемые Бахом в Чаконе — legato и détaché, помещая их внутрь одного пассажа (таблица 2).

Таблица 2. Сравнение пассажей из Секвенции VIII Л. Берио и Чаконы И. С. Баха

Table 2. Comparison of passages from L. Berio’s Sequenza VIII and J. S. Bach’s Ciaccona

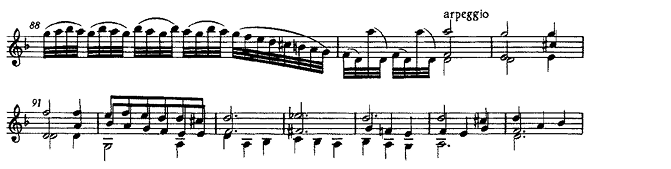

Широко применяемое в первом разделе Секвенции маркирование опорных тонов с помощью акцентов на новом уровне воссоздает барочный принцип скрытой полифонии. Во втором же разделе произведения он уступает место иным формам полифонической работы с материалом. Преимущественно одноголосное начало эпизода сменяется полиритмическим двухголосием. Чередование двух типов движения — дуольного (в виде групп по четыре шестнадцатых) и триольного, отличающихся не только длительностями, но и преобладанием синкоп в триольных группах, — аналогично фактурно-ритмической организации третьего, заключительного раздела Чаконы. Напомним, что в его начале преобладает дуольность шестнадцатых и тридцатьвторых длительностей; ближе к концу устанавливается предыктовая зона, построенная на залиговках тона a¹, которая далее переходит в триольную гармоническую фигурацию (таблица 3).

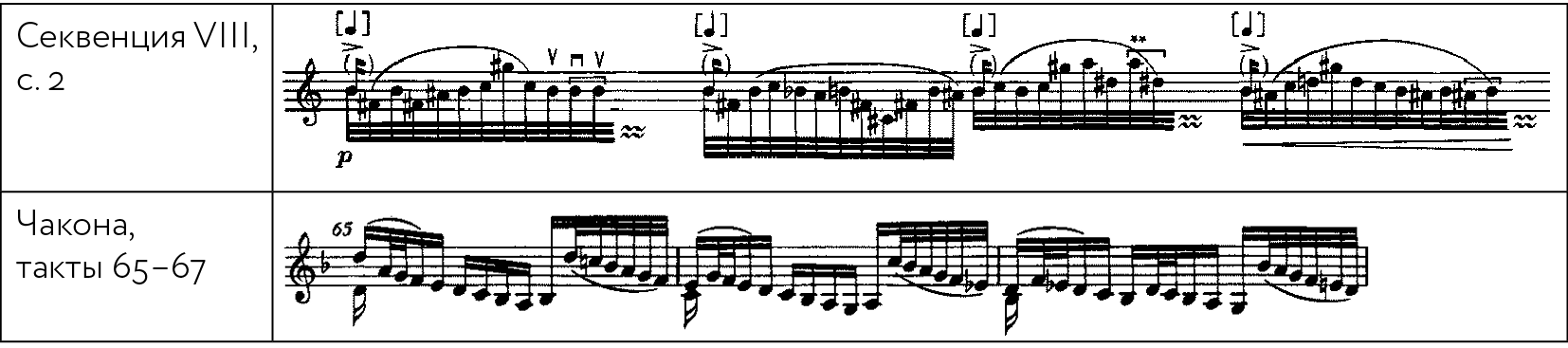

Таблица 3. Сравнение полиритмического двухголосия в Секвенции VIII Л. Берио и Чаконе И. С. Баха

Table 3. Comparison of polyrhythmic biphony in L. Berio’s Sequenza VIII and J. S. Bach’s Ciaccona

Зонная ритмическая регулярность служит композиционным прецедентом ритмически однородному алеаторному, третьему эпизоду. Его технология вызревает из предшествующего развития и абсолютизирует его. Скрипичное письмо в нем достигает пика виртуозности; по-своему исключительна и его конструктивная основа.

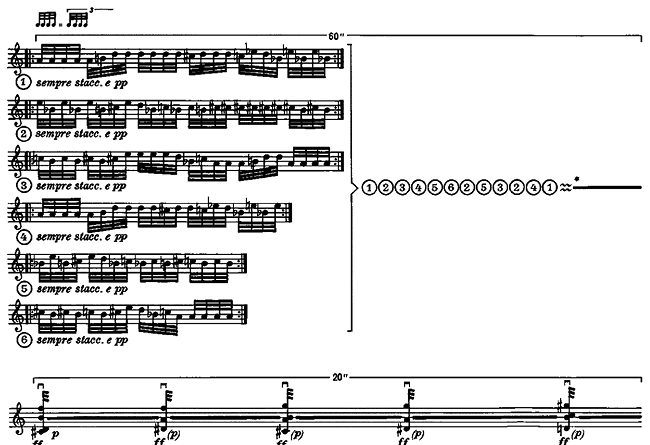

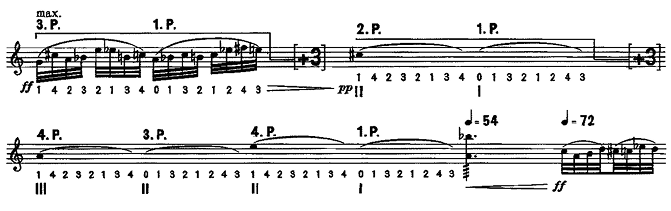

Алеаторный эпизод охватывает три страницы и дифференцируется по техникам письма. Первая секция экспонирует шесть пронумерованных звуковысотных паттернов 2 в трех вариантах протяженности: от шести до четырех групп тридцатьвторых. Темп воспроизведения — максимально подвижный, насколько может позволить артикулирование звуков в штрихе staccato и нюансе pianissimo. Автор дает возможность исполнителю самостоятельно выбирать порядок следования паттернов друг за другом на протяжении 60 секунд, избегая «последовательных и симметричных повторений» 3. В составе паттернов акустически выделяются тоны a¹, b¹, h¹, которые занимают позицию нижнего голоса. Те же тоны помещаются в центр аккордовых структур следующей секции. Постепенно аккорды вытесняют мелодические паттерны: с сокращением времени звучания нотной строки возрастает частота взятия аккордов. Впервые в Секвенции вводятся аккордовые созвучия в широком диапазоне (в среднем — полторы октавы). Сам факт их появления ассоциируется с баховской аккордовой техникой; укрепляет связь с Бахом и способ их исполнения 4 (пример 1).

Пример 1. Л. Берио. Секвенция VIII, первая фаза алеаторного эпизода, с. 7

Example 1. L. Berio. Sequenza VIII, the first phase of aleatoric section, p. 7

Фактором радикального обновления в рамках третьего этапа служит впервые включенная в работу звуковысотная алеаторика. Главная ее задача — создать экстремальные технические условия, которые помогут скрипачу проявить свое мастерство. Наибольшую сложность составляет следование заданному аппликатурному коду при смене струн и позиций (также предписанной композитором) в чрезвычайно быстром темпе (таблица 4). Выскажем предположение, что алеаторная технология, имеющая ряд нотационных особенностей, призвана здесь воссоздать на уровне современного музыканта-исполнителя индетерминированный элемент барочного письма, заложенный в эстетической парадигме того времени. В Чаконе Баха данное явление наблюдается во второй половине первого минорного раздела, где авторская ремарка «arpeggio» предписывает исполнять аккорды в виде арпеджированной фигурации. Алеаторика как одна из форм импровизационности, определяющая суть этого раздела, наилучшим образом подходит для воссоздания в новейшей языковой среде аутентичной скрипичной виртуозности (таблица 4).

Таблица 4. Сравнение второй фазы алеаторного эпизода Секвенции VIII Л. Берио

и эпизода арпеджированных фигураций в Чаконе И. С. Баха

Table 4. Comparison of the second phase of aleatoric section from L. Berio’s Sequenza VIII

and the section of arpeggio passages from J. S. Bach’s Ciaccona

|

Секвенция VIII, с. 8 |

|

|

Чакона, с такта 89 |

|

Мы полагаем, что Берио на всем протяжении формы пользуется техническим словарем баховского текста и его семиотическим кодом. Деконструируя Чакону, Берио создает «текст о тексте», помещая традиционные и даже консервативные исполнительские приемы в стихию современного авангардного письма.

***

При всем различии предложенных аналитических интерпретаций Секвенции обе точки зрения связаны общим методологическим базисом — феноменом скрипичности и его культурно-историческим ареалом. Это логично и закономерно, поскольку предопределено эстетическими установками, намеченными Берио в комментарии. Конспективное, тезисное изложение идей закладывает предпосылки для его поливариантного прочтения. Завершить этот процесс возможно, лишь прибегнув к «разборке», демонтажу, деконструкции смыслов текста Берио. Здесь многое, если не все, будет зависеть от познаний образцового читателя, его энциклопедического багажа.

В эссе «О литературе» Умберто Эко делит образцовых читателей на два типа. Первого ученый называет «семантическим», потому что его интересует ход повествования и итог сюжета; образцовый читатель второго уровня именуется «семиотическим» или «эстетическим», поскольку тот «желает знать, как в произведении описаны события» [4, 349].

В ранее рассмотренных вариантах анализа Секвенции, когда аргументация суждений была выведена из концепции компаса или, в другом случае, из технологического плана Чаконы, решения исследовательских задач продвигались поступательно, а окончание Секвенции обосновывало структурную предустановленность ее развития. Вот почему кажется правомерным назвать аналитика, которого волнует Финал истории, «семантическим» читателем. Образцовый читатель второго уровня, абстрагируясь от хронотопа, сосредотачивается исключительно на композиционных, концептуально мотивированных процедурах. Читатель этого уровня под стать образцовому автору, который видит в нем «будущего соратника и которого даже пытается создать» [2, 19–20]. Такую пару единомышленников образуют Лучано Берио как автор Секвенции и Пьер Булез как эстетический (идеальный) читатель.

Передадим на некоторое время слово французскому мэтру и приведем без купюр фрагмент текста «Moderne/Postmoderne», посвященный Секвенции VIII 5.

Серия секвенций Берио была написана для разных сольных инструментов: первая 6, самая ранняя, относится к «строгим» годам. Затем, чем дальше Берио шел вперед, тем больше он потакал своему естественному вкусу к виртуозности; инструментальное письмо все больше брало верх над тем, что можно было бы назвать чистым письмом. Виртуозность, соображения, касающиеся возможностей инструмента и даже инструментального удобства, идиоматического словаря инструмента, привели его к более прагматичному письму, облекающему «структурное» в соответствующую форму как с технической, так и с психологической точки зрения.

Секвенция для скрипки построена на открытых струнах, на позициях с подходящей аппликатурой [с целесообразной позиционной аппликатурой; с учетом аппликатурного естества. — С. Д.]. Берио собирается использовать эти исходные условия для получения конструктивных результатов. Большая часть «догмы» заключалась в абсолютной неповторяемости, что противоречит инструменту, неподвижные элементы которого, то есть открытые струны, составляют сам принцип его построения. Таким образом, почти как манифест, как демонстрация, все начало пьесы будет основано на представлении этой пустой струны [открытой струны a¹. — С. Д.], окруженной теми же самыми или смежными нотами. Он [звук. — С. Д.] обретает свою ауру. Звук существует не только как абстрактный элемент структуры, но и как звучащий объект, изменяемый независимыми, локальными микроструктурами, предопределенными природой инструмента. Есть ля и его акустическое расширение, сконструированное расширение. Ближе к концу это расширение разделится как орнамент на неустойчивое колебание двух звуков, которое усилит ощущение поляризации, что, безусловно, сделает его [расширение. — С. Д.] неявным.

В противоположность этому, есть большой виртуозный раздел, который базируется на аппликатурном коде и позиционной технике. Записана небольшая быстрая последовательность, и эту последовательность можно рассматривать как одну ноту вариабельной структуры. Сперва [она расположена] вокруг начальной ля; затем кисть будет изменять позиции, увлекая за собой исходную текстуру. Отсюда сочетание строгости в определении и гибкости в применении.

Таким образом, существуют принципы письма, и они напрямую связаны с реальностью, даже созданы с учетом реальности и управляемы в зависимости от этой реальности. Здесь присутствует свобода, но она претворена в условиях определенной стилистики [6].

Булез, заметим, не склонен к последовательным, многословным и пространным аналитическим разъяснениям, медленно проливающим свет на музыкальный ландшафт Секвенции. В реферативном стиле, на примере отдельно взятых и наиболее показательных деталей скрипичной пьесы Берио (открытых струн и аппликатурного кода), французский интеллектуал иллюстрирует актуальную проблему сочетаемости догматического фундамента и инстинктивно-интуитивной надстройки в композиторской практике 60–70-х. Слово «догма» он использует в качестве метонимической альтернативы понятию «сериализм», абсолютизирующему рациональное начало в творчестве. Несмотря на критическую оценку «строгих» 50-х годов, Булез усматривает в них и положительный потенциал. Композитор полагает, что догма должна преодолеть свою герметичность и стать открытой системой. Вдохнуть жизнь в схоластический алгоритм может встреча с реальностью, которая воспринимается посредством инстинкта. Булез уточняет: «Техника должна быть встроена, воплощена. В противном случае она остается внешней, а главное, видимой, то есть отделенной от выразительности» [6, 479]. Из сказанного можно заключить, что догма должна утратить свою автономность, чтобы реализовать себя.

Переход «стерильной» догмы в новое качество происходит в творчестве Берио, как утверждает Булез, в силу изначальной предрасположенности автора Секвенций к повышенной инструментальной экспрессивности. В «потакании своему естественному вкусу к виртуозности» письмо Берио обретало более «прагматичные» формы, то есть приближалось к реальности. Из этого становится понятным, почему Булез заостряет внимание именно на инструментальной органике Секвенции.

Выступая, по нашему убеждению, образцовым читателем второго уровня, Булез интересуется не столько драматургией формообразовательного процесса в пьесе, сколько механизмами корреспондирования между скрипичными ресурсами и технологической формализованностью. Наивысшими проявлениями скрипичной «реальности» французский композитор считает использование открытых струн и аппликатурное удобство, обусловленное позиционной игрой, — то, что именуется «исходными данными».

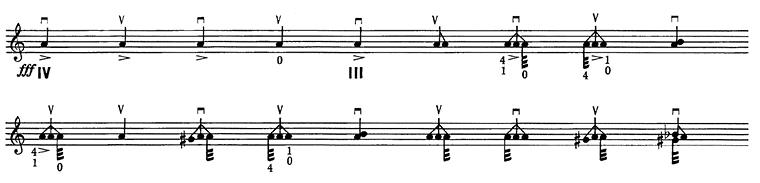

Приметы догматизма проступают сквозь эту инструментальную действительность, зачастую сливаясь с ней. Распознаванию догмы способствует фундаментальный принцип сериализма — неповторяемость элементов. По мнению Булеза, в самом начале пьесы Берио манифестирует раскрепощение догматизма, трактуя его расширенно. Секвенция открывается нарочитым длительным повторением одного тона a¹, ниспровергающим идею неповторяемости. Вместе с тем эта идея все же воплощается на тембральном уровне: Берио распределяет a¹ по разным струнам (открытой a¹, закрытым d¹ и g), после чего переходит к унисонным комбинациям. Звук из структурной единицы превращается в «звучащий объект» со своей «аурой», которая, в свою очередь, образует «сконструированное расширение».

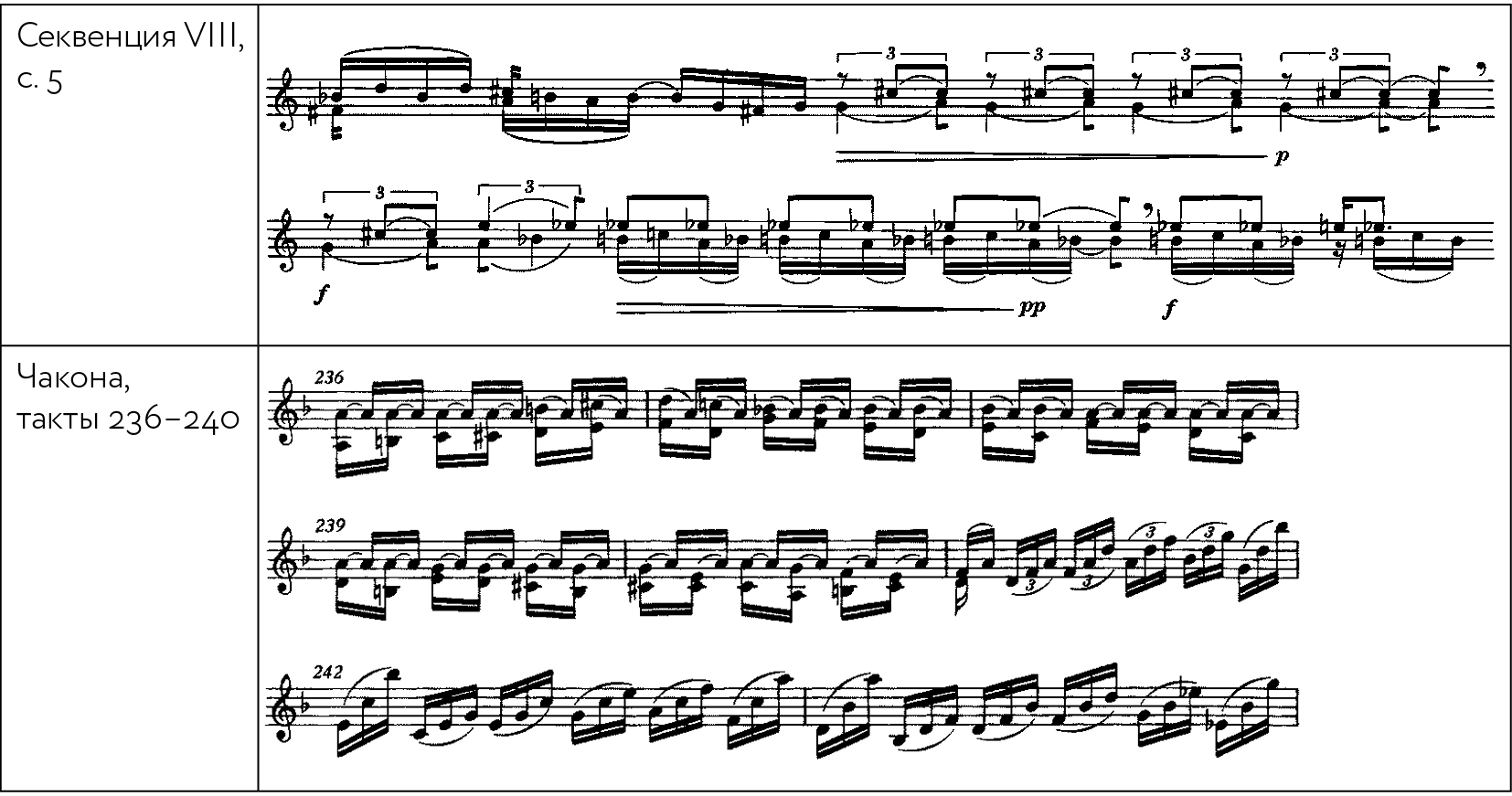

Иной признак рациональной упорядоченности Булез отмечает в конце Секвенции, где Берио дифференцирует в горизонтальной плоскости тоны диады — a¹ и h¹/b¹. Их временно́е рассредоточение («поляризация») антитетично вертикальному изложению («ауре») диады на первой странице пьесы (таблица 5).

Таблица 5. Л. Берио. Секвенция VIII, сравнение двух типов изложения диады a¹– h¹/b¹

Table 5. Comparison of two types of the dyad a¹–h¹/b¹ representation from L. Berio’s Sequenza VIII

|

с. 1 |

|

|

с. 11 |

|

Острое профессиональное чутье Булеза направляет его взор на узловые моменты композиции Берио. Одна из таких значимых фаз — алеаторный раздел с аппликатурным кодом — приходится на область золотого сечения (таблица 4, строка 1). Динамику отношений внутри диалектического союза «чистого» и «инструментального» письма Булез намечает здесь лишь пунктирно. Мы же постараемся достроить этот (воображаемый) мир, руководствуясь генеральным принципом согласия догмы и реальности.

Репрезентирующий данную фазу Секвенции аппликатурный код — 1–4–2–3–2–1–3–0–1–3–2–1–2–4–3 — демонстрирует это согласие в полной мере. Само по себе условие, обязывающее скрипача выдерживать аппликатурную комбинацию, как можно догадаться, олицетворяет умозрительную, сугубо теоретическую декларацию догмы. В практическом же применении строгое предписание его многократного воспроизведения не сопряжено с фиксацией абсолютной высоты ноты (за исключением открытых струн), хотя все же гарантирует сохранение ломаного мелодического рисунка паттерна независимо от струны.

Важнейшая опция, включенная в код — высотная стабильность открытых струн, — настойчиво напоминает о скрипичных характеристиках, и шире — о родовом признаке струнных инструментов. Пустые струны помещаются в «прагматический» контекст вариабельной структуры, каким, собственно, и выступает аппликатурный код. Звуковой паттерн, представляющий фигурационное «вращение» вокруг высотной оси, Булез квалифицирует как «одну ноту вариабельной структуры», из чего напрашивается вывод о функциональном отождествлении аппликатурного кода и любой из открытых струн. Так, в паттерне, судя по всему, одномоментно объединяются и «чистый», и инструментальный тип структуры. Принципы «строгого» догматического письма адаптируются к реалиям инструментальной данности.

Следить за аналитической мыслью Булеза — весьма трудоемкая задача, поскольку в его формулировках концентрированно преподнесены системные параметры авторской методологии. Как образцовые читатели первого уровня, мы видим только вершину «айсберга», выраженную в форме лапидарных умозаключений. Не будем забывать, что анализ Секвенции выполнен Булезом-композитором, столкнувшимся в своей практике с негативным действием «стерильного» сериализма. Композитор признает макропроблему и стремится разрешить ее путем переоценивания роли догматизма. В русле булезовской универсальной методологии техника письма «должна быть поглощена изобретением», а догма «должна пронизывать все до такой степени, что ее уже нельзя будет изолировать» [6, 479]. Синкретизм, о котором говорит Булез, подтверждается частным случаем Секвенции Берио. Тем не менее системность метода позволяет применять его к другим произведениям, что и показывает Булез в своем докладе. Целостный подход, которым руководствуется французский автор как истинный образцовый читатель второго уровня, помогает вычленить из произведения его важнейшие структурообразующие компоненты.

***

Итак, мы подошли к завершению нашего обзора трех аналитических версий Секвенции и хотели бы вернуться к базовым понятиям, вокруг которых выстраивается каждая из них. В анализе Юджина Монтегю такими понятиями выступают компас и маятник, составляющие взаимозависимую пару; исполнительско-ориентированный взгляд автора настоящей работы обращен на Секвенцию Берио через призму Чаконы Баха. Оба варианта в значительной степени опираются на комментарий Берио и определенные маркеры, интерпретируемые в лингвосемиотической системе координат Умберто Эко. В первом случае — статье Ю. Монтегю [7] — путеводные функции компаса коррелируют с аналогичной функцией маятника в романе Эко. Автор последующей версии находит отражение концепций словаря и энциклопедии итальянского семиолога в мире скрипичного инструментария Секвенции, воссозданном на материале барочных идиоматических формул баховских вариаций.

Пьер Булез в своем анализе Секвенции [6] не апеллирует ни к комментарию Берио [5], ни к теории Эко ([2], [3], [4]). Центральная идея булезовского подхода — обретение художественного целеполагания в рамках спекулятивного догматизма. Французский мэтр послевоенного авангарда подбирает структуралистские ключи к пониманию Секвенции и сталкивает сериалистский догматический закон с многоликостью инструментальной Вселенной.

Несмотря на то что имя Эко не фигурирует в докладе Булеза, наше восприятие французского композитора как образцового читателя второго уровня вызвано общими корнями структурализма, из которых «произрастают» фигуры всех трех мастеров герменевтического дискурса: Берио, Булеза и Эко. Таким образом, концепция возможных миров итальянского философа помогает сформировать наиболее многоплановую, объемную и разностороннюю картину анализа Секвенции VIII Лучано Берио.

Список источников

- Булез П. Модерн / Постмодерн / пер. с франц., предисл. и прим. Ю. Пантелеевой // Современные проблемы музыкознания. 2023. № 2. C. 116–129. DOI: 10.56620/2587-9731-2023-2-116-129.

- Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах / пер. с англ. А. Глебовской. СПб. : Symposium, 2003. 285 с.

- Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / пер. с англ. и итал. С. Серебряного. СПб. : Symposium ; М. : Издательство РГГУ, 2005. 502 с.

- Эко У. О литературе. Эссе / пер. с итал. С. Сидневой. М. : АСТ, 2016. 380 с.

- Berio L. Commento alla Sequenza VIII // Luciano Berio’s personal website. URL: http://lucianoberio.org/en/sequenza-viii-nota-dellautore (дата обращения: 02.02.2024).

- Boulez P. Moderne / Postmoderne // Regards sur autrui. Points de repères, tome II / textes réunis et présentés par Jean-Jacques Nattiez et Sophie Galaise. Paris : Christian Bourgois, 1995,

P. 474–480. - Montague E. The compass of communication in Berio’s Sequenza VIII for violin // Berio’s Sequenzas: Essays on Performance, Composition and Analysis / ed. by Janet K. Halfyard. Aldershot : Ashgate Publishing, 2007. P. 137–152. doi:10.4324/9781315096476-9.

- Osmond-Smith D. Introduction // Berio’s Sequenzas: Essays on Performance, Composition and Analysis / ed. by Janet K. Halfyard. Aldershot: Ashgate Publishing, 2007. P. 1–8. doi: 10.4324/9781315096476-1.

- Porcaro M. A polyphonic mode of listening: Luciano Berio’s Sequenza IX for guitar. Master of Arts Thesis. Chapel Hill : University of North Carolina, 2003.

Комментировать