Кантата «Памяти Антокольского»: почти забытое произведение русской музыки

Кантата «Памяти Антокольского»: почти забытое произведение русской музыки

Есть произведения, само появление которых, их судьба и даже история их изучения отмечены знаком тайны. Зачастую речь идет о сочинениях отнюдь не эпохального масштаба и значения, но как определенный слой культурной и творческой практики, неожиданно извлеченный из забвения или внезапно вспыхнувший яркими красками; они вызывают живой и неподдельный интерес и привлекают серьезное внимание.

Статья посвящена именно такому опусу — кантате памяти выдающегося скульптора Марка Матвеевича Антокольского, совместному произведению Александра Константиновича Глазунова и Анатолия Константиновича Лядова, созданному по инициативе Владимира Васильевича Стасова. Рядом с этими именами совершенно неожиданно появление как автора текста пятнадцатилетнего Самуила Яковлевича Маршака, которому покровительствовал, высоко ценя его дарование, Стасов1.

В интересной статье «Об одной забытой кантате (к столетию со дня смерти М. Антокольского)» И. Земцовский приводит ее название: «Кантата для тенора и смешанного хора с сопровождением оркестра, сочинение Александра Глазунова (1865–1936) и Анатолия Лядова (1855–1914)» [5, 224]. Между тем на титульных листах партитуры и фортепианного переложения произведение представлено несколько иначе: «Кантата / для тенора соло и смешанного хора / с сопровождением оркестра / сочинение / А. Глазунова и А. Лядова. / Ариозо тенора А. Глазунова. // Хор А. Лядова». Земцовский сообщает, что «в библиотеке (Российского института истории искусств в Санкт-Петербурге. — А. К.) хранится партитура с оркестровыми и хоровыми голосами и переложение для фортепиано и голосов» [5, 224]. Сегодня эти реликтовые материалы, увы, представлены не полностью: таинственным образом исчезли «голоса». И не сохрани их в памяти Земцовский, о них ничего не было бы известно.

Среди автографов Лядова, хранящихся в Научно-исследовательском отделе рукописей (фонд редких изданий) Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (далее — НИОР СПбГК), — наброски его оркестровки «“Песни Мефистофеля в погребке Ауэрбаха” из “Фауста” Гете в переводе [А. Н.] Струговщикова М. П. Мусоргского».

Они представлены четырьмя разрозненными двойными листами партитурной бумаги в 26 строк — 40 х 30,5 см (НИОР СПбГК. № 1700–17032). Все двойные листы использованы не полностью: на первом и втором (№ 1700–1701) заполнены л. 1 и л. 1 об. (л. 2 — 2 об. — пустые), на третьем (№ 1702) — л. 1 (л. 1 об., 2, 2 об. — пустые), на четвертом (№ 1703) — л. 1 — 1 об., л. 2 (л. 2 об. — пустой).

По ряду признаков автографы делятся на две неравные группы: одна — три двойных листа (№ 1700–1702), другая — один (№ 1703). Основное различие между ними связано с происхождением и назначениемрукописей, согласно крупнейшему текстологу-пушкинисту Сергею Михайловичу Бонди (1891–1983), определяющими фундаментальную, применительно к описанию и исследованию рукописей, оппозицию текстологии: беловик — черновик.

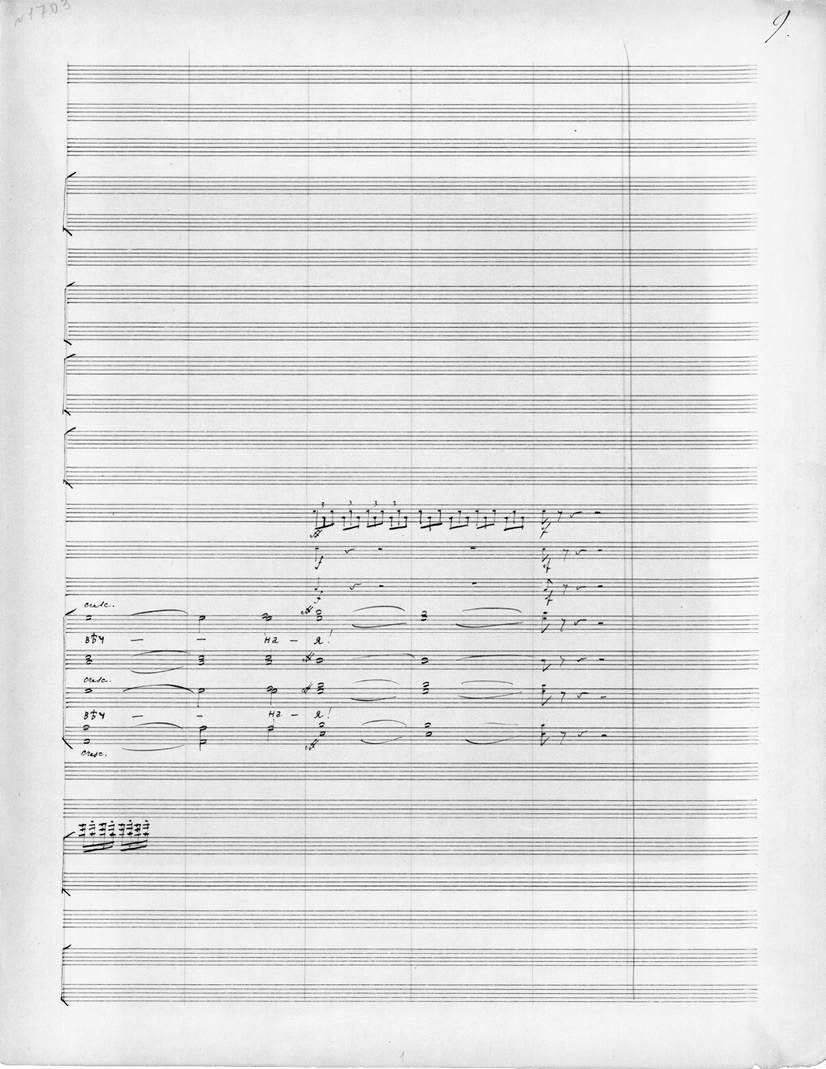

Рукопись № 1703 — единственная, по всем характеристикам соответствующая предложенному Бонди описанию черновика — и будет основным объектом нашего внимания. Запечатленный в ней тип работы определяется прежде всего тем, что записи появились, скорее всего, спонтанно: они выполнены торопливо, карандашом; нотные листы заполнены не на заранее приготовленной бумаге, а на едва ли не случайно подвернувшейся под руку — случайно настолько, что на ней оказались записаны чернилами, внятно, почти набело пять тактов музыки в партитуре, к оркестровке «Песни о блохе» Мусоргского Лядовым никакого отношения не имеющей (лист 1-й). Тактовые черты ровно прочерчены простым карандашом по линейке, а акколады, объединяющие в группы оркестровые и хоровые партии, выполнены чернилами; выставлены точно просчитанные паузы, динамические оттенки — cresc., f, sf, ff; сопровождаемое восклицательным знаком последнее слово текста («вечная») выписано между хоровыми партиями сопрано / альтов и теноров / басов с тщательной подтекстовкой и разделительными дефисами между слогами. При том, что в оформлении партитуры существуют очевидные пропуски, они легко восполнимы. Поэтому и препятствия к ее опознанию незначительны (см. илл. 1).

Илл. 1

В сопровождающей рукопись архивной карточке каталога НИОР СПбГК этот пятитакт значится как «Неизвестный отрывок» или «отрывок (конец?) неизвестного произведения»:

«Партитура для хора и оркестра. Состав не выписан. <…> Рукопись представляет собой отрывок (конец?) неизвестного произведения. Отрывок без нач[ала] и без назв[ания]. Выписаны партия хора, а партия оркестра — лишь частично. Рукопись написана черн[ыми] чернилами. Почерк мелкий. Бумага пожелтела.

Инв[ентарный номер] 1703. На этом же листе отрывок из “Песни Мефистофеля” Мусоргского в перел[ожении] Лядова — см.

Карточку заполнил: (печатный текст. — А. К.) А. Ляпунова. Ноя[брь] 1937».

На обороте архивной карточки наклеен небольшой квадратный нотный листок (два нотоносца) с выполненным Ляпуновой (запись чернилами) фортепианным переложением этого фрагмента — без указания ключей, ключевых знаков, тактового размера (см. илл. 2).

Илл. 2

Упомянутый Ляпуновой в описании «отрывок из “Песни Мефистофеля” Мусоргского в перел[ожении] Лядова» представлен ею же в другой архивной карточке: обе находятся рядом, одна за другой:

«[Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха соч[инение] Мусоргского]

Для оркестра, состав не выписан. 4 (1) стр[аницы] 9 т[актов] Бумага в 26 с[трок] 30, 5 х 40 [см]

Рукопись представляет собой отрывок из оркестр[ового] вступления к Песне. Отрывок без начала, без назв[ания], написан карандашом. Бумага пожелтела.

На этом же листе — Неизвестный отрывок — см. (отсылка к нотному примеру на обороте каталожной карточки. — А. К.)

Карточку заполнил: (печатный текст. — А. К.) А. Ляпунова. Ноя[брь] 1937.

Инв[ентарный номер] 1703»3.

На обороте карточки также наклеен маленький нотный листочек, на котором чернилами выписан двухтактный фрагмент рефрена «Песни о блохе».

«Неизвестное произведение» нам удалось атрибутировать. Это — фрагмент кантаты «Памяти Антокольского» (автор первой части — «Ариозо тенора» — Глазунов, второй части — «Хор» — Лядов). И это действительно конец (здесь Ляпунова права) — плагальный каданс второй части (в партитуре4 в цифре 22)5.

Неожиданная «встреча» на одном листе партитурной бумаги рабочих фрагментов из двух разных произведений Лядова — кантаты «Памяти Антокольского» и оркестровки «Песни о блохе» Мусоргского — счастливый повод присмотреться к обстоятельствам, ей способствовавшим.

***

Впервые кантата прозвучала в зале Императорского общества поощрения художеств 22 декабря 1902 года на литературно-музыкальном собрании в память скульптора М. М. Антокольского. Она была исполнена по рукописи6 синагогальным хором под управлением М. М. Шнейдера в сопровождении фортепиано и валторны. Инициатором и организатором концерта был Стасов. «[Он] поднял такой шум и гвалт против академии, отказавшейся устроить торжественный вечер памяти Антокольского. Глубокий старик, можно сказать, а духом крепок <…>. Всех, кого надо, привлек, уговорил выступить. И как ни противились официальные власти проведению этого вечера, Стасов провел его 22 декабря 1902 года <…>. И вечер памяти получился: и сам Стасов много говорил, читал письма усопшего, а Глазунов и Лядов написали кантату, которую исполнил хор синагоги» [9]. «Поэтическая и чудесно-красивая», — отозвался о кантате Стасов [13, 104]. Между тем еще за два месяца до этого концерта не только успех, но и сам факт его проведения предположить было невозможно.

Препятствия на пути реализации инициативы Стасова оказались связаны с теми людьми, от которых он меньше всего мог их ожидать. Естественно, критик обратился в первую очередь к своим ближайшим друзьям — Римскому-Корсакову и его ученикам, Лядову и Глазунову. Они по-разному отнеслись к замыслу Стасова, несомненно, адекватному заслугам замечательного скульптора перед отечественной культурой и связанному с его личной к Антокольскому душевной привязанностью. Первым среди них — самым непосредственным и глубоко сочувственным — был отклик Лядова.

«Итак я рассказал Лядову свой проект, — пишет Стасов брату, Дмитрию Васильевичу, которого настолько постоянно и подробно информирует о всех проблемах подготовки к концерту, что его письма предстают как хроника важнейших событий, — это и определяет необходимость широко к ним обращаться, — и о, чудо! — он ничего не артачился, не сопротивлялся, а похвалил, согласился и сказал (решительно очень), что если и прочие наши решат что-то сделать для “чествования” Антокольского, то он ни отчего не откажется, во всем готов принять участие и будет делать с другими»7 (письмо от 12 октября 1902 года [3, 160]). Этот разговор с Лядовым на время оставался единственным светлым мгновением в жизни Стасова как устроителя концерта. «Римский[-Корсаков] сразу заартачился и отказался, даже замахал руками: “Играть в публике? в 8 рук8 — ни за что, ни за что, никогда!.. Пусть без меня делают, как хотят, но уже я сам — ни за что!! Выходить на показ перед публикой — ни-ни-ни!”» Некоторая надежда забрезжила в словах Стасова-адресанта далее: «Завтра или послезавтра Римский[-Корсаков] повидается с Глазуновым и Лядовым, и они порешат, что и как, и тотчас мне скажут! <…>”» (из того же письма [3, 161]).

«С “вечером” в память Антоколии (так дружески-шутливо называл Стасов покойного друга. — А. К.) оказывается столько <…> затруднений на каждом шагу! <…> все трудно, все нельзя, все невозможно. <…>, — с горечью писал Стасов брату. <…> Пришлось каждую подробность и затею брать штурмом, словно баррикады в Париже в 30-м или 48-м году.

Так вот и теперь: мне хочется, чтоб была музыка, чтоб участвовали все наши музыканты, как “товарищи погибшего Патрокла” (соратник Ахилла в Троянской войне. — А. К.) — куда [там]! Историям, отнекиваниям, затруднениям не было конца. <…>.

А я все-таки свое гоню: и всякий день хожу все на новый приступ. На прошлой или предпрошлой неделе я сказал свои выдумки Лядову <…> Он ответил: “Что ж, прекрасно, я сделаю все, если и прочие пойдут”. Я на другой день сказал Римлянину (так часто называли в среде кучкистов Римского-Корсакова. — А. К.). Он замахал руками, и затруднениям не было конца. Однако под конец немного подрастаял <…> и сказал: “А Вы, Владимир Васильевич, все-таки покуда к Глазунову не ходите! Я сам наперед поговорю с ним и с Лядовым”» (23 октября 1902 года [3, 162]).

Вернувшись к этой теме по инициативе Стасова некоторое время спустя, Римский-Корсаков в крайнем раздражении бросил ему: «“Никакого хорошего ответа не могу Вам дать. Дело не выходит… Все отказываются. Говорят: Нельзя… Неладно… Зачем? И притом все мы заняты. <…> И потом, как это — вместе всем! Не хорошо, не идет! В 8 рук нам выступать — совсем не годится… Если хор, то текста никакого нет и скоро ли сыщешь.., и опять, как же вместе? И где хор взять, и откуда, и как, и когда учить? <…> Нет, да все это вообще как-то не идет… И что за ‘pièce d’occasion’ (произведение “на случай”. — А. К.) … это никуда не годится”» (из письма Стасова брату, 23 октября 1902 года [3, 162]). Уловив же явное осуждение складывающейся ситуации со стороны жены, Н. Н. Пургольд, он «все только больше и больше темнел, вскочил с места, стал ходить большими шагами по комнате, сердитый, распресердитый, чуть не закричал: “Что ж, мне сочинять? Мне одному? Ну, хорошо, извольте-с, сделаю…” <…> Но, так или сяк, я кажется победил и в этом деле Глазун[ов] <…> обещал подумать с разными своими учениками-евреями и решить все. <…> Я тоже многое сегодня порешу: <…> устроюсь насчет их хора синагоги, и — авось! — на днях все войдет в ход» (из того же письма [3, 163–164]).

И вдруг радостное сообщение Стасова: «Мне продолжает почти все удаваться <…> Уже не было более и речи о сопротивлении или нехотении Глазунова. Он сказал, что с великим удовольствием сочинит эту вещь. Половину (собственно, хор) он хочет отдать Римлянину, а себе оставляет первоначальный речитатив и инструментальное вступление» (из письма Стасова брату, 27 октября 1902 года [3, 165]). В те же дни Глазунов писал Стасову о ситуации, внушающей тревогу и беспокойство: «<…> Я показывал стихотворение молодого поэта9 Николаю Андреевичу [Римскому-Корсакову], но он решительно отказывается принять участие в сочинительстве в память покойного Антокольского, ссылаясь на усталость и недостаток времени. <…> Если Лядов будет сочинять, то и я согласен; одному же мне бы не хотелось. <…> Не спросите ли Анатолия [Константиновича Лядова] касательно участия?» (30 октября 1902 года [4, 301]).

Совершенно очевидно, что при всем энтузиазме, с которым Стасов встречал малейшее продвижение в подготовке концерта, достаточных оснований ожидать в обозримое время сколько-нибудь благополучного исхода, связанного с реализацией его замысла, не было. Один из предполагавшихся участников — Римский-Корсаков — наконец, решительно отказался; под большим вопросом оставалось участие двух других. Тем более удивительно: всего месяц спустя тема подготовки концерта, весьма оптимистически аранжированная, — уже основная в переписке Стасова с Глазуновым и Лядовым.

«<…> Что касается выбора солистов — певца и валторниста, то я не знаю, что мне делать, — вновь писал Глазунов Стасову. — Сегодня я был в театре и видел всех теноров, но не был уполномочен с ними вести переговоры. Да я и не знаю, можно ли при теперешних порядках оперным певцам участвовать в концертах. Я бы мог наметить двоих: 1) Александра Михайловича Давыдова из русской оперы — он прекрасный певец-тенор и, кроме того, сам еврей10; 2) г[осподи]на Сениуса, которого знаю как отличного концертного исполнителя, — он свободен, так как в опере не служит. Пригласить валторниста не представляет труда, стоит только переговорить с оперным, что я мог бы сделать на своей репетиции.

Феликса [Михайловича Блуменфельда] я сегодня также видел. Не знаю, возьмется ли он за аккомпанемент. Сигизмунд [Михайлович Блуменфельд] же почти наверно11.

Не знаю, как певец и аккомпаниатор, но валторнисту надо будет заплатить рублей 10–15. <…>

Рукопись как моя, так и Лядова, передана г[осподи]ну кантору Шнейдеру уже в пятницу, так что, вероятно, уже партия хоровая готова. Для перехода от речитатива, который я назвал “Ариозо”, к хору надо вставить прилагаемые при письме два такта12 <…>» (декабрь 1902 года (?) [4, 301]).

«Милый Анатолий, дорогой Константинович, — пишет Стасов 3 декабря своему любимцу, — посылаю Вам окончательный текст для нашей музыки в память и честь бедного Антоколия. Я уже вручил такой экземпляр Глазуну [Глазунову], и он доволен и уже принимается за композицию. Дай Бог, чтобы и Вы тоже остались довольны и принялись поскорее за создание — надеюсь, чудное.

Наш торжественный вечер назначен на 22-е декабря, значит времени довольно мало, чтобы вещь была сочинена, переписана, разучена и приготовлена. Ради Бога поторопитесь. Строк текста — всего 8, как Вы сами пожелали. Если окажется мало, можно прибавить еще несколько строк. Да чего же лучше — сами прибавьте, если найдете нужным. Вы всё можете, всё умеете.

Кажется, Вы с Глазуновым порешили, что аккомпанементу состоять только из ф[орте]п[иано] и валторны. Как знаете и хотите, конечно пускай так и будет. Но что бы Вы ни вздумали, — хоть тубы и тромбоны, или медные тарелки и стеклянные колокольчики — всему буду рад

Всегда Ваш В[ладимир] С[тасов]» [1, 28].

Неделю спустя Стасов (ему ли не знать, сколь, по общему представлению, ненадежен Лядов в исполнении работы в срок) напоминает ему: «Любезный дружище, милый человечек Ладо-вини (одно из многих ласковых обращений Стасова к Лядову. — А. К.), что обещался делать, то и делаю в настоящую минуту: напоминаю Вам, что до “вечера” Антокольского остается всего 10 дней!!! (ведь 22 декабря). Авось Вы уже начали, и пожалуй и кончили Ваш хор <…> Верую и исповедую, что это будет чудесно, и трогательно-поразительно, и чудно-

красиво» (11 декабря 1902 года [1, 29]).

И, наконец, на следующий день Стасов радостно сообщает Лядову, что «Шнейдер (дирижер хора синагоги. — А. К.) <…> говорит, что Вы сочинили что-то бесподобное. Верую и исповедую, что это так. Восхищен я точно до психопатии.

Что значит, когда один большой художник тронулся с места, потрясенный и умиленный, и хочет чествовать всей душой и сердцем покойного товарища. Да здравствует душа» (12 декабря 1902 года [1, 30]).

Вернемся к последнему письму Глазунова. За его словами — «прекрасный певец-тенор и, кроме того, сам еврей» — помимо неожиданного, и при том специфического колорита — просматривается весьма серьезный сюжет. С ним связаны и переданные Стасовым слова Глазунова о его намерении обдумать ситуацию «с разными своими учениками-евреями», и желание Стасова договориться «насчет <…> хора синагоги <…>», а также его восторженная оценка «текста маленького Маршака — просто превосходный, особенно потому, что это немножко — подражание тону и речам Библии» (из письма Стасова Комаровой, 2 декабря 1900 года [3, 173]), и его просьба, «чтоб был речитатив кантора или запевалы и чтобы перед ним раздались торжественные рога, с фисгармоникой и скрипкой Solo (Вальтер, еврей, 1-я скрипка). <…> А в конце хора: радуга будущего торжества и светлая звезда для Антокольского. Это будет петь хор синагоги» (из письма брату 27 октября 1902 года [3, 165]).

На вопрос же Лядова о том, каким Стасов видит коллективное произведение для концерта в память Антокольского, в перечне возможных он первым назвал «что-нибудь вновь нарочно ими сочиненное сообща на какую-нибудь еврейскую тему» (из письма Стасова брату, 12 октября 1902 года [3, 160]).

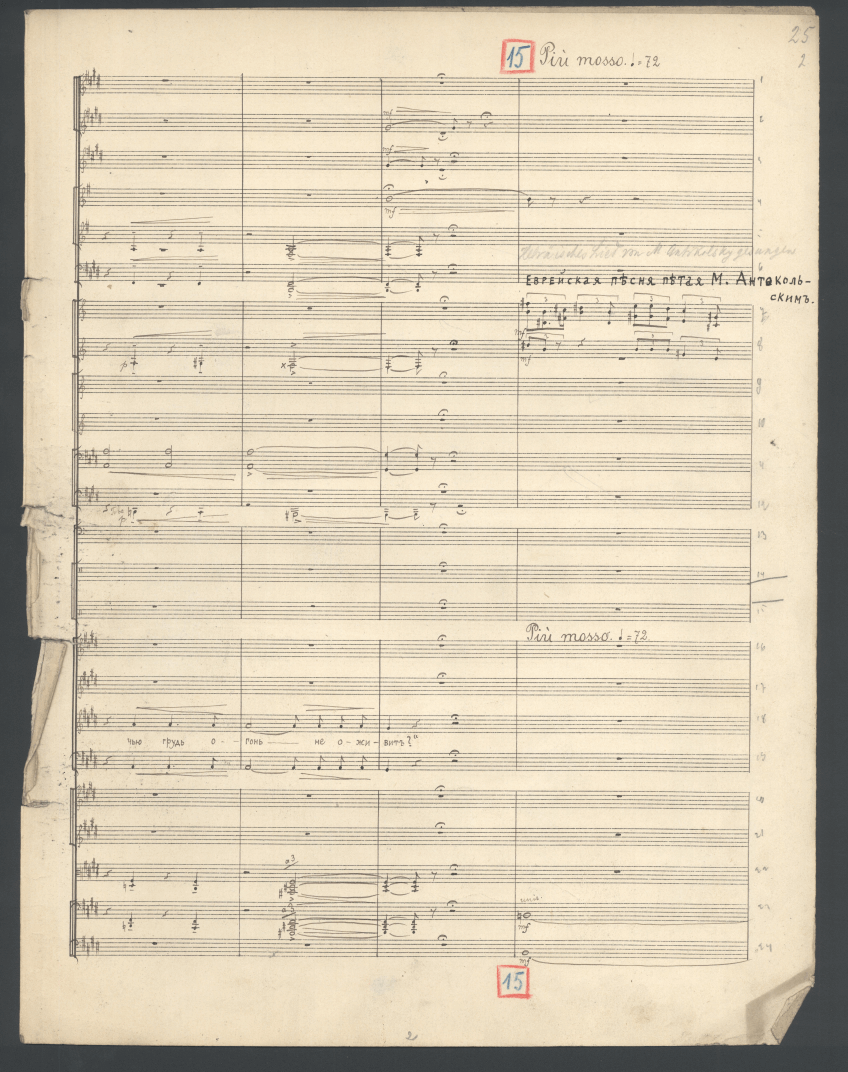

Действительно, в лядовской части кантаты (и в партитуре, и в фортепианном переложении) — две пометы композитора: «Еврейская песня, петая М. М. Антокольским» (над темой у валторн, в цифре 15) и «Еврейская песня» (под партией контрабасов, в цифре 19). Их упоминает и Земцовский [5, 224].

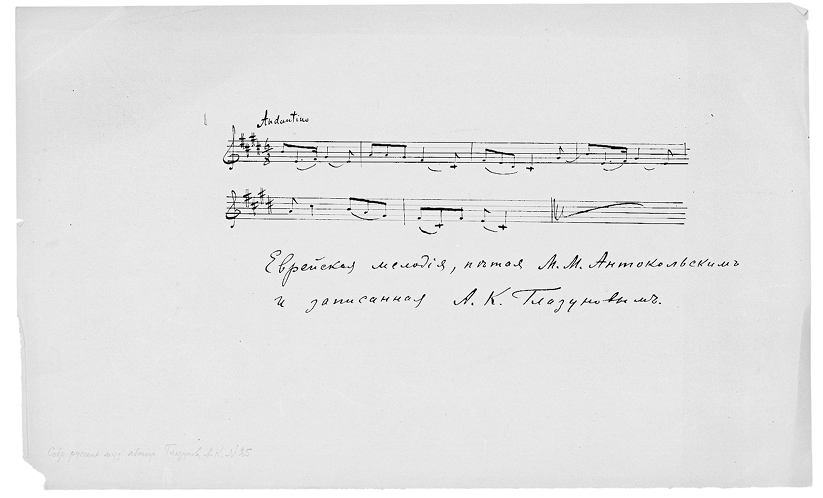

Тот же напев записан собственноручно и Глазуновым с похожей пометой: «Еврейская мелодия, петая М. М. Антокольским»13. Запись выполнена тушью на листе писчей бумаги (36 х 22 см), с ручной разлиновкой двух пятилинейных систем. Она без даты, без словесного текста, по характеру письма — чистовик (см. илл. 3).

Илл. 3

При явном сходстве мелодий обнаруживаются существенные и неизбежные различия. Если Глазунов просто зафиксировал услышанный напев (см. пример 1), то Лядов использовал песню для воплощения своей художественной идеи (см. пример 2). Глазунов указывает на темп Andantino, Лядов начинает вторую часть кантаты (Хор), где введена песня, в темпе Moderato ( = 58), момент ее появления фиксирует ускорением движения (Più mosso, = 72, в цифре 15) и далее ставит Poco рiù mosso (в цифре 19). Глазунов определяет тактовый размер как 6/8, Лядовым же он воспринимается как 4/4. Темповые и метрические различия, а также появление у Лядова триольных ритмических фигур диктуют и разное восприятие характера песни: Глазунов ее слышит спокойной, плавной; Лядов — героизирует. Земцовский считает, что «Лядов явно использовал только фрагмент оригинальной еврейской мелодии и к тому же значительно переинтонировал ее из, условно говоря, лирической в, скажем так, триумфальную» [5, 226]. Возможно, новый характер, который придал мелодии Лядов, в значительной мере связан именно с «экстатическими» триолями.

Пример 1

Пример 2

При разном подходе к метру напева, его протяженность в обеих записях различна: у Глазунова это шеститакт, второй трехтакт которого, начинаясь аналогично первому, продолжается как его вариант; у Лядова же первоначально используется лишь первая половина песни, «укладывающаяся» в полуторатакт, возглашаемый хором трех валторн на фоне доминантового органного пункта у контрабасов и виолончелей. Далее она проводится дважды (в цифре 19) и звучит как тема остинатных вариаций у контрабасов, виолончелей, тромбонов с тубой, фаготов — теперь уже «под аккомпанемент» хора, высоких струнных и деревянных духовых (возникает эффект гетерофонии; см. примеры 3, 4).

Пример 3

Пример 4

Внимание обоих композиторов к одному и тому же еврейскому напеву естественно вызывает ряд вопросов, и прежде всего: когда и в какой ситуации он был записан? Слушали ли Лядов и Глазунов напев в исполнении Антокольского вместе или каждый отдельно встречался со скульптором? E-dur в обоих случаях — свидетельство как в пользу предположения, что обе записи фиксируют одно исполнение, так и того, что Антокольский всегда пел песню на одном звуковысотном уровне. Согласно Стасову, с детских лет он любил музыку, у него были великолепный слух и музыкальная память, а возникшие в разные годы контакты Антокольского с Серовым и Мусоргским, высоко оценившими его одаренность, имели музыкальный характер (об этом см. [5, 235; 11, 75–76]).

В процитированном выше письме Глазунова упоминается валторнист, которого необходимо пригласить для исполнения кантаты. Причем упоминается так, что и адресату (Глазунов), и адресанту (Стасов) ясна стоящая за этим проблема. Это делает очевидным стремление обоих корреспондентов использовать звучание валторны как вызывающее ассоциацию с шофа́ром — еврейским ритуальным духовым музыкальным инструментом. Напомним о трех валторнах, которым Лядов поручил первое представление в кантате песни, записанной от Антокольского. «Не исключено, — пишет Земцовский, — что выбор валторны был обусловлен известной близостью ее звучания тембру традиционного для синагоги шофа́ра (обычно изготавливаемого из бараньего рога)» [5, 231]. Об использовании рогов Стасов сообщает брату: «И я просил, чтоб был речитатив кантора или запевалы и чтобы перед ним раздались торжественные рога, с фисгармоникой и скрипкой Solo (Вальтер, еврей, 1-я скрипка). Глазун[ов] сказал, что это — очень хорошо! [3, 165]». А говоря уже о варианте исполнительского решения кантаты как об окончательном, подчеркивает: «Оркестра не будет, но аккомпанировать будет одно фортепиано (может быть, фис-гармоника), может быть кто-то еще из струнных, да еще и непременно рог, который всегда такую роль играет в библии, когда раздается глас Иеговы» (из письма Стасова Комаровой, 2 декабря 1900 года [3, 172])14.

Стасов прилагает все усилия к тому, чтобы концерт, проведение которого все еще под вопросом, состоялся: «2) <…> Глазунов мне обещал <…> что он, сочинит мой хор с речитативом — и Лядов тоже, если не отступится от обещанного мне. 3) <…> меня вызвал дирижер еврейского хора синагоги Штейнер (Шнейдер. — А. К.), который сказал мне, что ходил к Римскому-Корсакову; тот сказал ему (сухо и грубовато), что ничего не знает и ни во что тут не вмешивается, и послал к Глазунову, а Глазунов сказал, что еще хор и не сочинялся, а сочинится лишь в конце будущей недели.

Сейчас еду (к 3 часам) на заседание <…> и объявлю всем там, что наш “вечер” Антокольского не может состояться ни 14-го, ни 17-го, а разве что 21-го или 22-го и еще позже» (из письма брату, 1 ноября 1902 года [3, 167]). Комаровой об этих перипетиях Стасов сообщает: «Так как у нас нет денег для оркестра, то будет действовать только один хор синагоги (около 50 человек), с чудесными голосами и истинных мастеров — многие учатся в Консерватории у Глазунова, Лядова и др[угих]» (2 декабря 1900 года [3, 172]).

На фоне предыдущего письма брату ответное письмо Стасова Глазунову исполнено нетерпеливым, радостным ожиданием предстоящего торжественного события. И при том он деловит и точен в обращенных к Глазунову вопросах. Стасов озабочен множеством организационных проблем, решение которых немедленно предлагает к обсуждению:

«Александр Константинович! <…>

1) Слышу, что наша музыка для Антокольского вышла “чудно” и “бесподобно” (слова Штейнера [Шнейдера]). Верю и исповедую — еще бы! <…> Но вот что по практическим делам:

2) Расписывают ли партии?

3) Выбрали ли Вы себе солиста для речитатива?

4) Idem — валторниста?

5) Кому аккомпанировать на фортепиано? Ах, если б захотел и согласился Феликс [Михайлович Блуменфельд]!! Тоже в честь великого усопшего! А если ему некогда или нельзя, то нельзя ли Сигизмунду [Михайловичу Блуменфельду]?

6) Когда бы прослушать все на репетиции?

Повелите по всему этому, и я исполню все, как Вы скажете. О, как я жду пятницы утра и субботы вечера. Целая толпа великих вещей!» (16 декабря 1902 года [4, 302]).

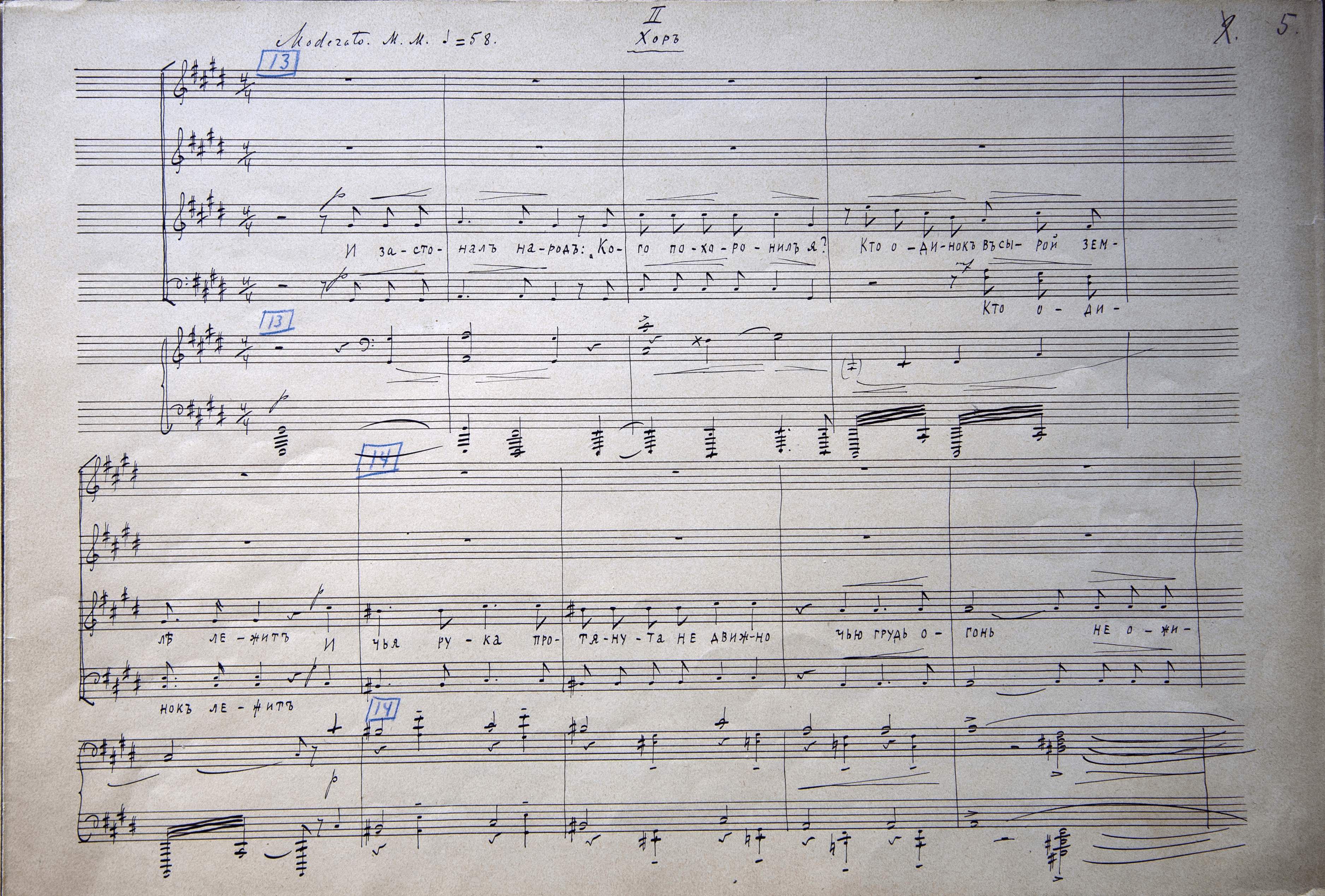

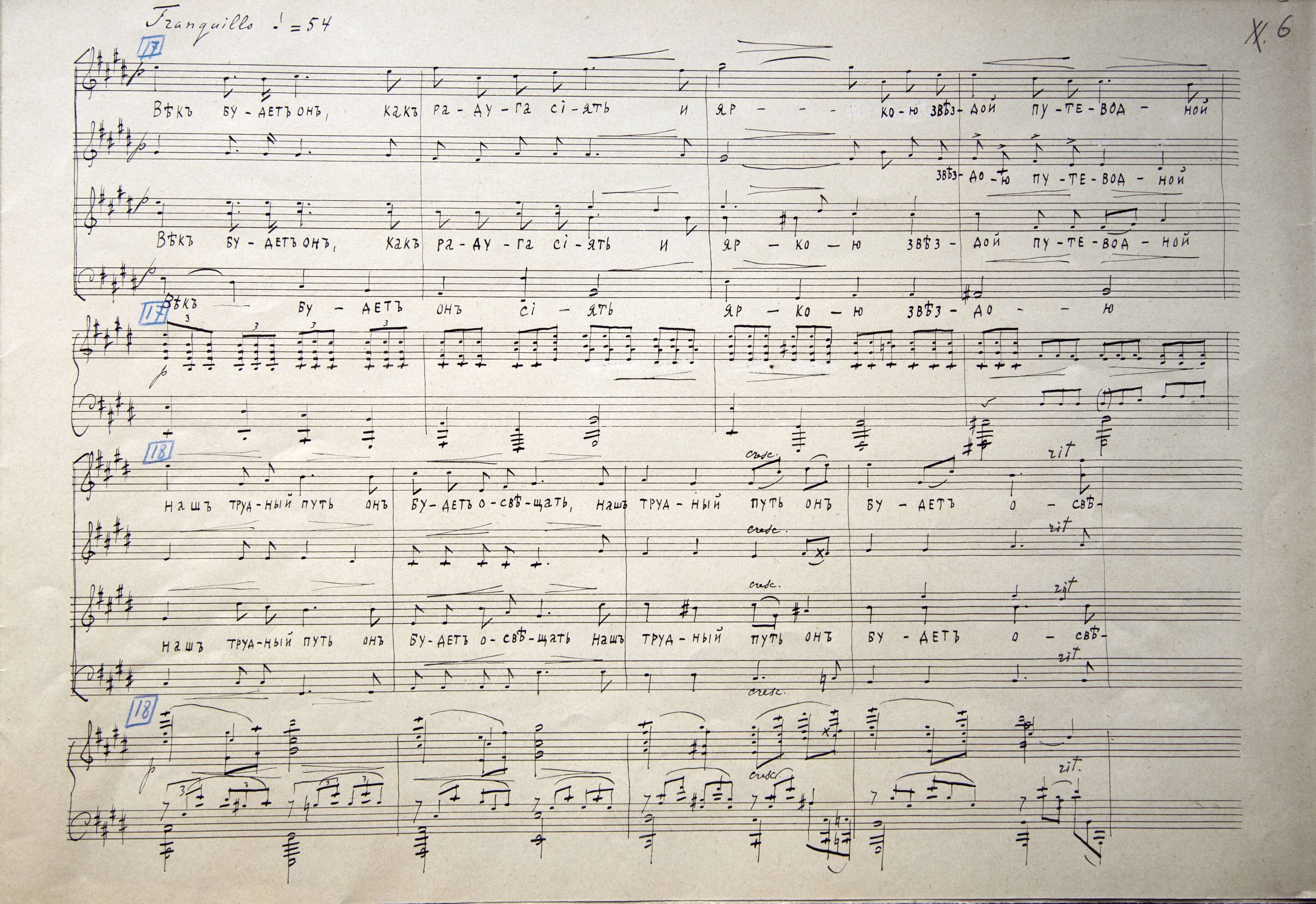

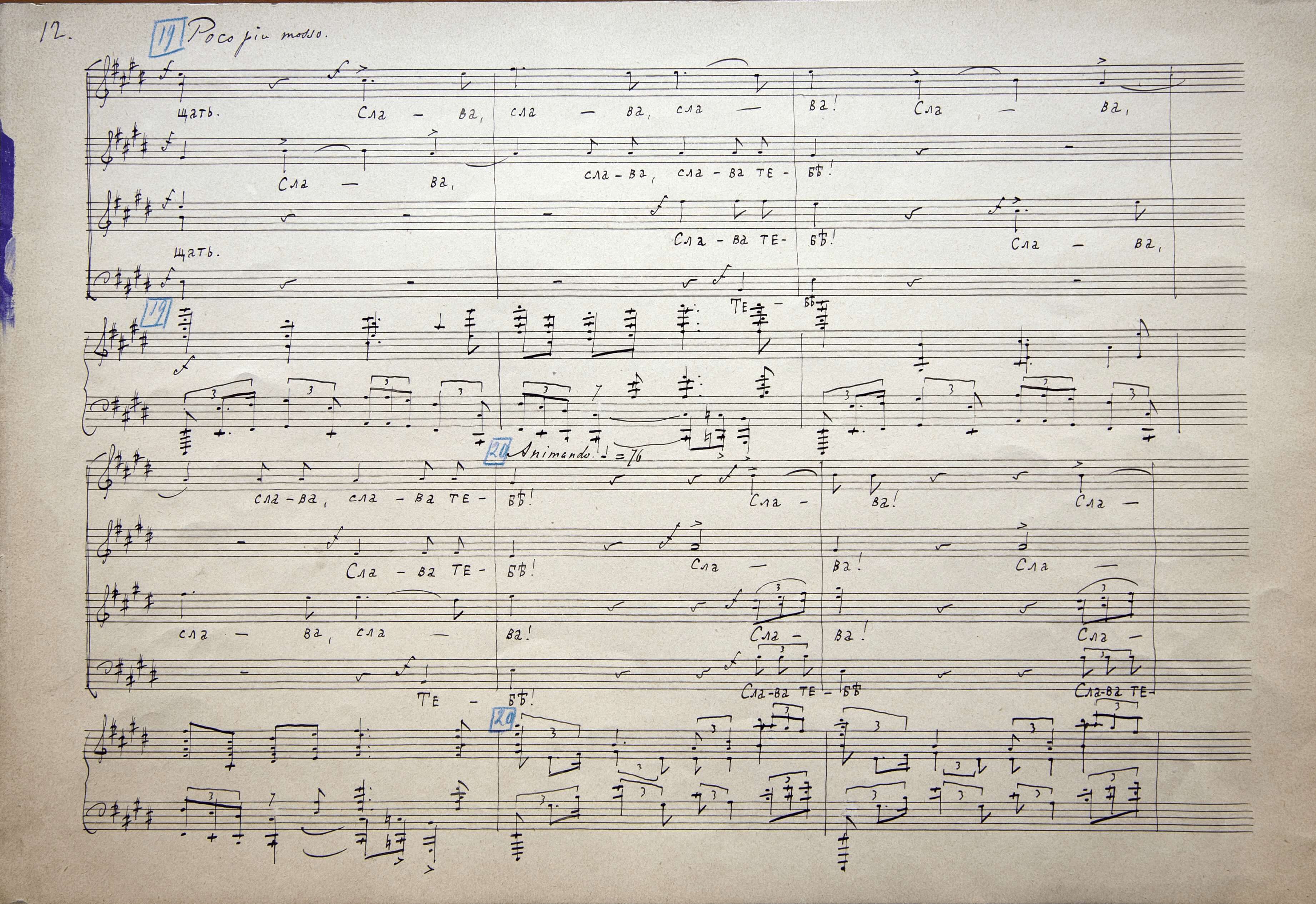

В кабинете рукописей Российского института истории искусств хранится рукопись кантаты, которая, скорее всего, была подготовлена к первому исполнению под фортепианное сопровождение (КР РИИИ. Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 8). В ней представлены обе части, каждая записана авторами. Рукопись размещена в несброшюрованной тетради альбомного формата (тринадцать 12-строчных нотных листов размером 260 × 380 см клавирного раштра, заполненных чернилами с обеих сторон). На титульном листе (он же обложка) значится: «“Памяти Антокольского” // Кантата // I. Ариозо для тенора — А. Глазунова // II[.] Хор — А. Лядова» (выполнено карандашом рукой А. Лядова). Лядовская часть кантаты занимает пять последних страниц: с 9-й по 13-ю — по сквозной нумерации всей тетради, чернила; листы 5–7 — архивная пагинация, карандаш; цифры 6–1315, синий карандаш (см. илл. 4–8).

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

Илл. 8

На листе 1-м рукописи примечательна карандашная помета, скорее всего, имеющая отношение не только к рукописи Глазунова, но и связанная с готовившимся изданием всей кантаты и явно обращенная к наборщику: «Bitte nicht anders ( oder

oder  ), sondern genau wie in Clavierauszug das Tremolo zu stechen! (

), sondern genau wie in Clavierauszug das Tremolo zu stechen! ( u. s.w.» («Прошу гравировать тремоло не как-либо иначе, а точно как в клавираусцуге»).

u. s.w.» («Прошу гравировать тремоло не как-либо иначе, а точно как в клавираусцуге»).

Наконец, в первом декабрьском письме (от 2 декабря) Стасова Комаровой появляются добрые вести о столь важном для него событии: «<…> кажется, наше торжественное собрание состоится 22-го декабря в Зале общества поощрения художеств, или в Думе, или в зале Тенишевского училища (на Моховой). Кроме чтений и речей наших, я хлопочу о том, чтобы состоялся хор и речитатив, которые мне обещали сочинить Глазунов и Лядов (вместе)» [3, 173].

Кажется, последнее оптимистическое упоминание о вечере памяти Антокольского еще как о предстоящем, связано с музыкой: «<…> наши приготовления идут да идут, и я страшно занят всем этим (при каком множестве всяких других дел, корректур, писаний, разъездов, визитов, бесед, каляканий, споров, всего остального!). Но Глазунов и Лядов сочиняют свое каждый. Что, как вдруг выйдет чудесно! Вот-то праздник будет!» (из письма Стасова брату, 12 декабря 1902 года [3, 176]). И праздник действительно состоялся.

«Последние дни, — писал Стасов своей дочери Софье, — мы тут все были сильно заняты “вечером” в честь и память Антокольского. Каких хлопот, каких усилий это стоило! Страсть!! Однако, наконец, все это удалось и удалось чудесно. Посылаю Тебе программу, по моим указаниям превосходно была нарисована в “еврейском стиле” <…>. Из этой чудесной программы ты увидишь, что и я тоже принимал участие в этом вечере — много читал, говорил, произносил, но всего более — хлопотал, старался, разъезжал выдумывал, уговаривал, устраивал!

В конце, после кантаты (речитатив и хор), мною выдуманный и по моей просьбе прелестно сочиненный Глазуновым и Лядовым (хор был — хор синагоги) я поднес (один, от одного себя!) по венку лавровому этим двум <…> Что, худо? Вот что я все тут навыдумывал! <…>» (30 декабря 1902 года [3, 178]).

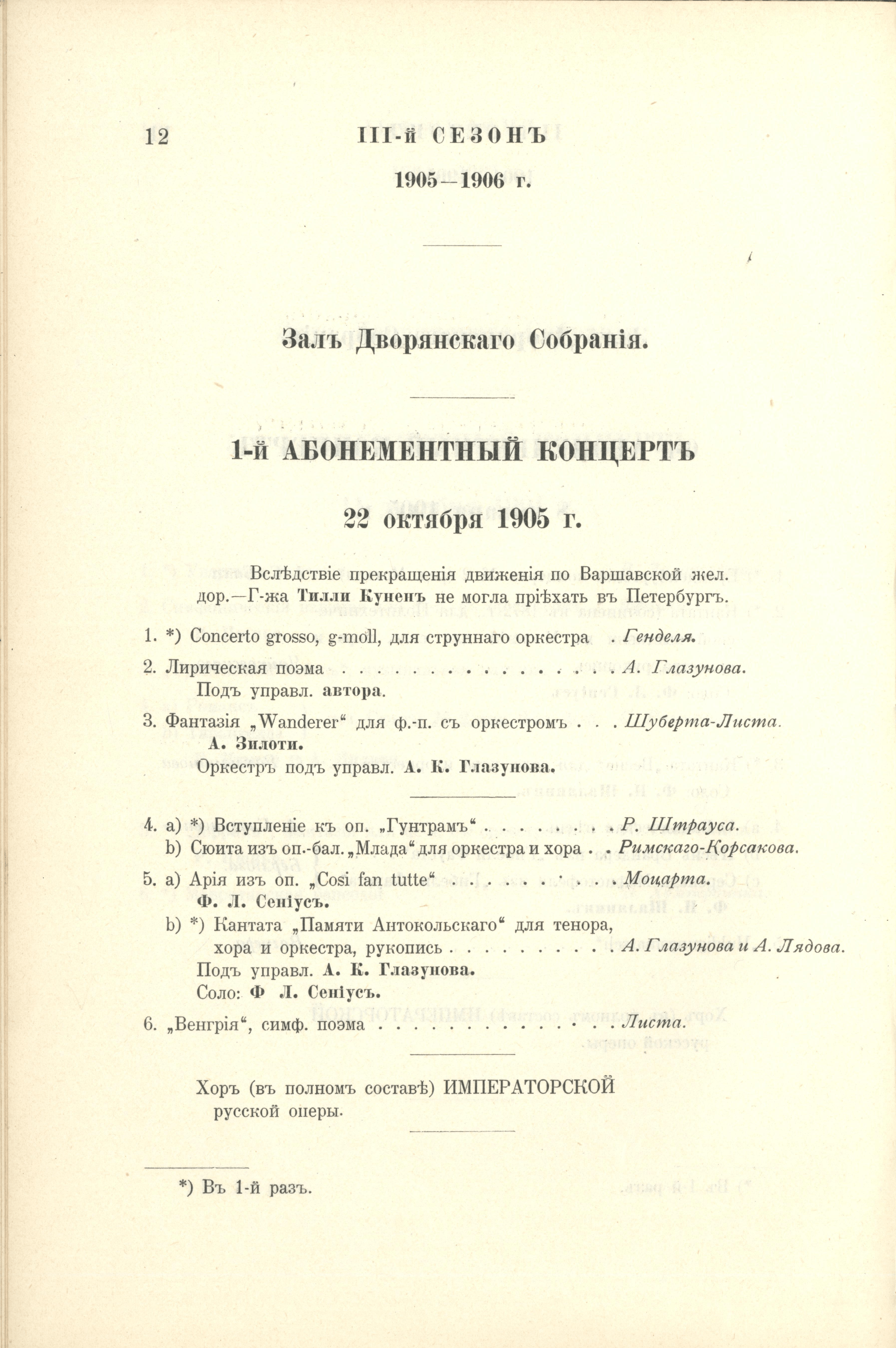

Почти три года спустя, 22 октября 1905 года (первый абонементный концерт в зале Дворянского собрания, «Концерты А. Зилоти»), кантата была исполнена под управлением Глазунова — и тоже еще по рукописи. В концерте принимали участие хор Императорской русской оперы, оркестр (какой, неизвестно), солист Ф. Сениус. Звездочка (*), сопровождавшая название ее в программе, отсылала к помете: «В 1-й раз» [6, 12]16 (см. илл. 9).

Илл. 9

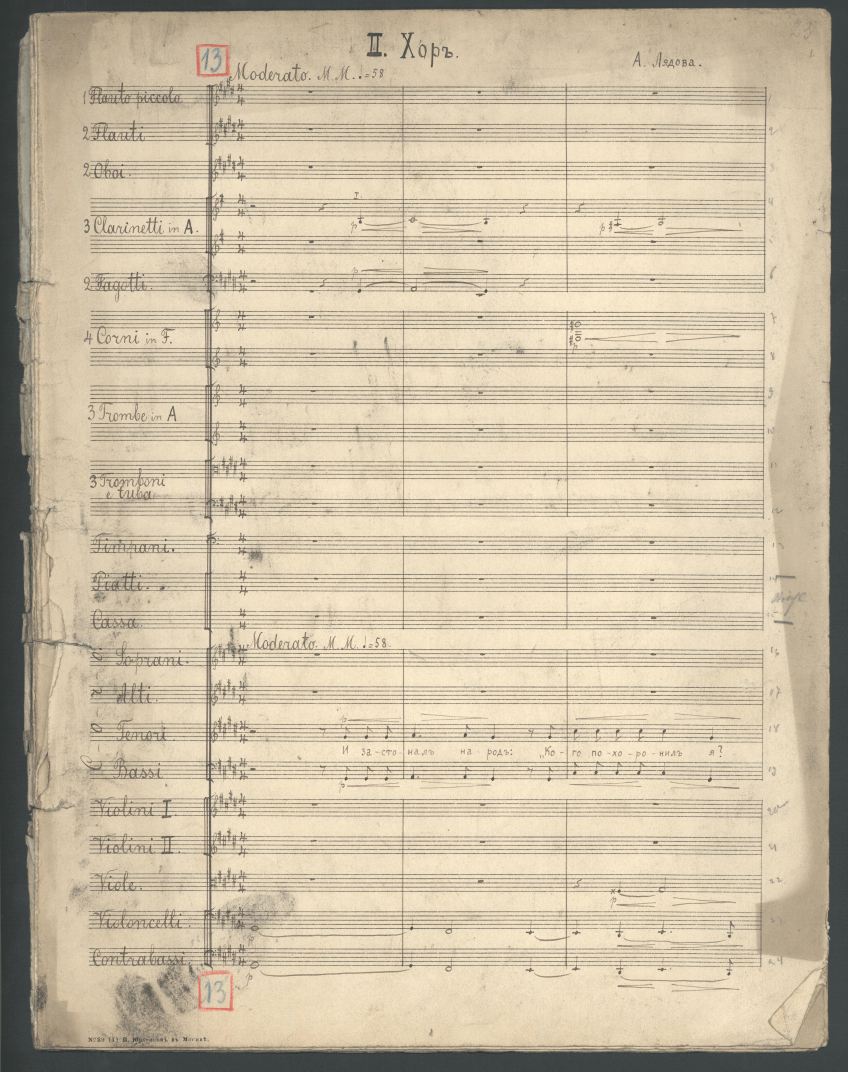

В рукописи, по которой (или идентичной ей), скорее всего, состоялось исполнение кантаты (КР РИИИ. Ф. 15. Оп. 1. Ед. хр. 9), титульный лист оформлен так же, как и в предыдущей рукописи, и той же рукой — Лядова. Однако здесь обе части кантаты записаны на разной бумаге: глазуновская — на 22-строчной партитурной (35 х 26,5 см, с маркировкой П. Юргенсона), лядовская — на 26-строчной (39 х 30,5 см, без маркировки). Лядовская часть занимает три заполненных подряд двойных листа. Обе авторские рукописи кантаты были «собраны» вместе и вложены в один двойной нотный лист. На верхнем поле первых страниц каждой из частей кантаты красным карандашом указаны ее место в цикле (I, II) и автор (А. Глазунов, А. Лядов). Отдельно от нотных рукописей (лист 18, по-видимому, случайность) — титульный лист лядовской части кантаты, заполненный автором красным карандашом: «Кантата // Антокольскому // А[натолий] Л[ядов]».

Примечательна еще одна рукопись — лядовская часть кантаты, когда-то, возможно, в связи с подготовкой к типографскому набору, изъятая из полной (35 х 26,5 см; НИОР СПбГК, № 6267). На верхнем поле первой страницы начертано: «II. Хор. А. Лядова» (см. илл. 10). Это небольшая тетрадь в 11 страниц (с. 23–33, цифры 13–32) с нижней мягкой обложкой серо-голубого цвета (аналогичная — только верхняя — обложка наверняка предваряла рукопись Ариозо Глазунова — первую часть кантаты: она была написана на предшествующих лядовской части страницах).

Илл. 10

Эта рукопись (скорее всего, то же относилось и к глазуновской ее части), по-видимому, была подготовлена в расчете на производственно-технические типографские процедуры в лейпцигском издательстве М. П. Беляева. Иначе не объяснить, для чего, например, на каждой странице пронумерованы сверху вниз карандашом все нотоносцы (1–24). Нотоносцы, находящиеся на месте «ниток» для партий ударных инструментов, отмечены карандашными штрихами — очевидно для того, чтобы при наборе не пропустить необходимые замены. На листе 1 у нотоносцев для партий ударных инструментов справа карандашная (стершаяся от времени и очень неразборчивая) надпись: «Stiche». На листе 2 у цифры 15 — карандашная помета: «Hebräisches Lied von M. Antokolsky gesungen», — как перевод пометы Лядова (чернилами): «Еврейская песня, петая М. Антокольским» (см. илл. 11). В связи с тем, что композитор указывает напев прямо в рукописи (впоследствии эта помета была воспроизведена в обоих изданиях кантаты — переложение для хора с фортепиано и полная партитура), Земцовский полагает, что он тем самым «хочет отдать должное покойному другу, с голоса которого эта мелодия была им в свое время записана, и тем самым подчеркнуть еврейский характер этой своей музыки» [5, 224].

Илл. 11

Между тем Лядов соприкоснулся здесь с традицией обращения русских композиторов к еврейскому фольклору. С. Слонимский напомнил, что обращение к еврейскому напеву восходит к М. Глинке, чья «“Еврейская песня” — первый яркий и правдивый образ еврейского народа в европейской музыке» [12, 15]. После Глинки к еврейским мотивам обращались Балакирев, Римский-Корсаков, А. Г. Рубинштейн, Танеев, Прокофьев, Шостакович. Лидирует в этой области в XIX веке, несомненно, Мусоргский (об этом см. [11]). Им созданы романс «Еврейская песня» на стихи Л. Мея, кантаты «Царь Саул» и «Иисус Навин» на собственные тексты, «Поражение Сеннахериба» на текст Дж. Байрона, знаменитая зарисовка «Samuel Goldenberg und Schmuÿle» («Два еврея, богатый и бедный») (об этом см. [15]). В начале XX века Стасов писал занимавшемуся изучением еврейской культуры Ю. Энгелю: «Меня продолжает сильно радовать Ваше предприятие с еврейскими народными песнями — капитальная затея: мне всегда казалось, что очень-очень давно пора ввести еврейский основной капитал в историю новой (христианской) европейской музыки: все грегорианские, амвросианские и проч[ие] христианские мелодии на добрую половину, а может быть и больше, стоят на еврейских фундаментах и ногах. Но так как у всех вообще народов на свете, древних и новых, языческих и христианских народные и храмовые песни и мелодии в корне — одного и того же склада, состава, характера и формы, то я считаю, что солидное изучение еврейских национальных мелодий может оказаться одним из первых фундаментальных камней в изучении нынешней, новой европейской музыки (понимается, считая другими такими же фундаментальными камнями — народные мелодии арийские, а впоследствии, может быть, и некоторые тюркские). И, по всему этому, я все радовался и радуюсь тому, что Вы задумали изучать и издавать доступные Вам народные песни семитические <…>» (11 февраля 1904 года [16, 474]).

Таким образом, внимание Лядова к еврейскому напеву, услышанному от Антокольского, готовность ввести его в свое сочинение стало свидетельством чуткости композитора к логике развития отечественной художественной традиции, культурной открытости и отзывчивости: его опыт — после Мусоргского — стал связующим звеном в обращении русских композиторов к еврейской песне на переломе XIX и XX столетий. И это — еще одна из «тонких властительных связей» (В. Брюсов), пролегающих между творческими мирами обеих композиторов.

Партитура и фортепианное переложение и ныне хранятся в РИИИ. (Обнаружить некогда виденные Земцовским оркестровые голоса не удалось.) На обоих (переплет, титульный лист, с. 2) стоит штамп «Концерты А. Зилоти. Основ[аны] в 1902 г[оду]», на титульном листе партитуры — подписи А. Зилоти и А. Лядова и дата: «1907. 12 апр[еля]».

Кантата вряд ли потребовала (даже от Лядова) продолжительного времени — в лядовской части всего 32 такта. Неслучайно М. Михайлов отметил сопутствующее «<…> при безусловной теплоте и искренности музыки хора впечатление некоторой эскизности, недоразвитости образа, обусловленной в большой мере чрезмерной сжатостью масштабов» [8, 91]. И это при том, что исполнение кантаты прошло с большим успехом, а сам Лядов писал об удовольствии, сопровождавшем работу: «Я со смаком оркеструю Кантату. Что за прелесть оркестр!!!» (из письма Римскому-Корсакову, 14 июля 1905 года [10, 39]). Присмотримся к дате этого, для Лядова совершенно невероятного, во всяком случае неожиданного, признания. Композитор, конечно же, не оркестровал свою часть кантаты в 1902 году, когда готовилось ее первое исполнение в сопровождении фортепиано. Тогда он едва успел дать согласие на участие в совместной с Глазуновым работе, который еще летом жаловался Римскому-Корсакову на то, что «Анатолий [Лядов] до сих пор не высылает нашей еврейской музыки» (4 августа 1905 года [10, 222]). Оркестровал Лядов кантату, скорее всего, к ее второму, «концертному» исполнению в октябре 1905 года, предшествовавшему изданию, состоявшемуся уже в 1906 году.

Осень была отмечена краткой деловой перепиской. «Дорогой Владимир Васильевич, Будьте так любезны четко переписать стихи Маршака, на которые мы с Глазуновым писали музыку. Эти стихи нужны Зилоти для афиши», — обращался Лядов к Стасову 8 сентября 1905 года [1, 31]. Ответ последовал на следующий день: «Дорогой Лядушка, Дорогой Анатолюшка, посылаю Вам, по Вашему требованию, текст Вашей прелестной Кантаты в память Антоколии бедного <…> и письмо мое к Вере Павловне Зилоти, которое прошу отправить к В. П. Зилоти немедленно» (9 сентября 1905 года [1, 31]). И, наконец, подводящая итог вопросам, связанным с подготовкой текста к исполнению, тут же написанная записка Лядова: «Дорогой и чудесный Владимир Васильевич. Не медля ни минуты, я отправил стихи Маршака Вере Павловне [Зилоти]» [1, 32].

Оркестровку своей части кантаты Глазунов завершил в 1903–1904 годах, Лядов — в 1905-м. В сентябре 1905 года Глазунов писал Стасову: «Дорогой Владимир Васильевич! <…> Сегодня вечером у нас с Николаем Андреевичем [Римским-Корсаковым] и [Анатолием Костантиновичем] Лядовым будет заседание по беляевским делам, и я передам Лядову нашу музыку (кантату. — А. К.). Может быть напечатать ее в Лейпциге и приложить к изданию памяти Антокольского? Свой речитатив я совершенно позабыл, и проиграл как речитатив, так и хор не без удовольствия» [4, 303].

Кантата (партитура и фортепианное переложение) была напечатана в Лейпциге у Беляева в 1906 году17.

Завершая статью о кантате Лядова — Глазунова, Земцовский писал о решающей роли Стасова в появлении этого произведения: «В самом деле, и самой этой кантаты бы никогда не было, если бы Стасов лично не заказал юному Маршаку написать его первые еврейские стихи, а Глазунова и Лядова, своих друзей, не просил бы — со всей присущей ему настойчивостью — сочинить на эти стихи музыку» [5, 239].

Кантата «Памяти Антокольского» Глазунова и Лядова, незаслуженно обойденная и исполнительским, и слушательским вниманием, была задумана и создана в атмосфере благородной дружеской инициативы не только выдающихся художников, но и незаурядных людей. Поэтому кантата — среди тех сочинений, настоящая встреча с которыми сулит много неожиданностей и радостных открытий. Пробуждающееся исследовательское внимание к ней — надежный зарок тому.

Литература

- 38 писем Ан. К. Лядова и В. В. Стасова с примечаниями В. Каренина // Музыкальный современник. 1916. № 7. С. 20–36.

- Асафьев Б. Русская музыка XIX и начала XX века. Изд. 2-е. Л.: Музыка, 1979. 345 с.

- В. В. Стасов. Письма к родным. Т. 3. Вып. 2 (1900–1906). М.: Музгиз, 1962. 453 с.

- Глазунов. Исследования. Материалы. Публикации. Письма. В 2 т. Т. 2. Л.: Музгиз, 1960. 571 с.

- Земцовский И. Об одной забытой кантате (к столетию со дня смерти М. Антокольского) // Непознанный А. К. Лядов. Сб. статей и материалов / ред.-сост. Т. А. Зайцева. Челябинск: MPI, 2009. С. 224–249.

- Концерты А. И. Зилоти. Программы концертов за десять сезонов (1903/1904–1912/1913). СПб.: Тип. С. Л. Кинда, 1913. 145 с.

- Маршак С. В начале жизни. Собр. сочинений в 8 т. Т. 6. М.: Художественная литература, 1971. 671 с.

- Михайлов М. А. К. Лядов. Очерк жизни и творчества. Изд. 2-е. Л.: Музыка, 1985. 208 с.

- Петелин В. Жизнь Шаляпина. Триумф. URL: https://e-libra.ru/books/348692-zhizn-shalyapina-triumf.html (дата обращения: 07.08.2019).

- Римский-Корсаков Н. А. Литературные произведения и переписка. Полное cобр. сочинений. В 7 т. Т. VI. М.: Музыка, 1965. 232 с.

- Сквирская Т. З., Хаздан Е. В. Еврейский напев в записи М. П. Мусоргского // Петербургский музыкальный архив. Вып. 10. Страницы истории музыкальной культуры. Новые материалы. Сб. статей / сост. Т. Сквирская. СПб.: Издательство Политехнического университета, 2012. С. 73–86.

- Cлонимский С. Свободный диссонанс. Очерки о русской музыке. СПб.: Композитор, 2004. 144 с.

- Стасов В. Искусство XIX века // Статьи о музыке. В пяти выпусках (6 книг). Вып. 5-Б, дополнительный. М.: Музыка, 1980. С. 9–105.

- Хаздан Е. Еврейская музыка в восприятии русского композитора (по письмам и автографам М. П. Мусоргского) // От Библии до постмодерна. Статьи по истории еврейской культуры / отв. редактор В. Мочалова. М.: Книжники, Текст, 2009. С. 472–491.

- Хейфец И. Еврейские мотивы в русской музыке. URL: http://www.lechaim.ru/ARHIV/183/heyfets.htm (дата обращения 8.08.2019).

- Энгель Ю. Д. Глазами современника. Избранные статьи о русской музыке. 1898–1918. М.: Советский композитор, 1971. 524 с.

Комментировать