Как сегодня взаимодействуют главные постановщики в оперном театре

Как сегодня взаимодействуют главные постановщики в оперном театре

На мой взгляд, это взаимодействие происходит по принципу переменных функций, причем иногда они могут трансформироваться даже на протяжении одного спектакля. Для начала приведу несколько примеров, когда режиссерское решение нарушает, с моей точки зрения, целостность дирижерской концепции.

«Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси, показанная на фестивале Руртриеннале (2017 год). Решение режиссера Кшиштофа Варликовского с первой же сцены лишило оперу ее символического наполнения, недосказанности, тонких подтекстов, что так явственно отражено в музыке Дебюсси и в произведении Метерлинка. Стремление постановщика все объяснить, фанатичная преданность причинно-следственным связям привели к тому, что мы видим Мелизанду, сидящую у стойки бара с рюмкой в руках, — вот вам и простое объяснение того, откуда она появилась. Увы, не помогли ни изысканная музыкальная часть, руководимая замечательным дирижером Сильвейном Камбреленом, ни выдающаяся исполнительница главной роли Барбара Ханниган.

В русских театрах — та же болезнь. В спектакле Челябинского театра оперы и балета (2017 год) Евгений Онегин, с точки зрения польского режиссера Михаэля Знанецкого, нуждается в оправдании или, точнее, объяснении его ошибочного поведения в третьей картине оперы. Почему он не сумел оценить юную Татьяну? Видимо, от легкомыслия. Пытался ухаживать за «дéвицами-красавицами» (так привиделось бедной Татьяне во сне) и, главное, заледенел душой, о чем нам красноречиво рассказывает соответствующего содержания выразительная декорация с покрытыми льдом деревьями. А когда повзрослел, то лед в душе растаял, и на петербургском балу мы видим персонажей, танцующих в воде в элегантных сапожках. Отсюда — прямой психологический ход к последнему объяснению с Татьяной. О, если бы все происходило так элементарно!

Главному дирижеру Челябинского театра Евгению Волынскому удалось преодолеть надуманные новации режиссуры. Оркестровая фактура гибко передавала певучий корпус звуков со всеми подголосками; солисты и оркестр как бы соревновались, обмениваясь репликами, составляя единое целое. Солисты, особенно Гузелья Шахматова (Татьяна), также внесли музыкально-психологический вклад в спектакль, основывая свою линию сценического поведения на музыке Чайковского.

«Первое убийство, или Каин». Сцена из спектакля

Фото: Bernd Uhlig / Opera national de Paris

В других случаях взаимодействия постановщиков главным проводником музыкальной драматургии становится как раз режиссер. Ныне справедливо востребованный итальянец Ромео Кастеллуччи не первый выбрал для своего представления в парижском Гарнье ораторию. Помнится, когда-то на Глайндборнском фестивале я была восхищена фантастическим спектаклем Питера Селларса по «Теодоре» Генделя. На этот раз получила новую жизнь оратория Алессандро Скарлатти «Первое убийство, или Каин» (2019 год). Особенность этого представления в том, что постановщик здесь — исполнитель большинства важных театральных функций: он и сценограф, и художник по свету, и автор костюмов.

Осовременивание ради осовременивания — это не позиция Кастеллуччи. Его всегда интересуют вечные вопросы, он скорее углубляется в древность или в общую для всех эпох проблематику, чем в то, что происходит сегодня за окном. Его удел — сакральные, подчас мистические, религиозные сюжеты, позволяющие раскрыть судьбу человечества в исторической перспективе.

Выбрав малоизвестную ораторию Скарлатти, Кастеллуччи, вслед за композитором, раскрыл через ее музыку судьбоносную историю убийства Каином своего брата Авеля. Как нередко бывает у этого режиссера, его способ мышления трудно поддается однозначному объяснению. Основные события совершаются во второй части спектакля — именно там Каин убивает Авеля, и происходит все, что за этим следует. С другой стороны, постепенно осознаешь, сколь необходима первая часть. Ее темпоритм замедлен, и музыка, кажется, не столь выразительна, — словом, это что-то типа прелюдии к основной части представления. В первой части мы знакомимся с главными действующими лицами. Изгнанные из рая Адам (тенор Томас Уокер) и Ева (сопрано Биргитта Кристенсен), два их сына, порученные женским голосам — Каин (Кристина Хаммарштрём) и Авель (Оливия Вермёлен) одеты в современные костюмы, партитура их жестов как бы только осваивается, как и само пение, словно неуверенное. Задним числом, когда начинается вторая часть и все довольно резко меняется, приходит в голову мысль, что «предварительность» первой части со всеми ее недомолвками — решение абсолютно сознательное. Таинственный свет, блики, цветовые полосы, неявная возникающая гигантская фигура с крыльями на заднике — все это свидетельствует о зарождении того, что в основной, второй части, станет явным, смыслообразующим.

«Первое убийство, или Каин»

Трактовка знаменитого аутентиста Рене Якобса, как ни странно, впервые работающего во французском театре, тоже подчинена общим принципам замысла Кастеллуччи. Интерпретация первой части показалась вялой, словно безжизненной, и в дирижерском прочтении. Маэстро подчеркивал, что, читая библейские тексты, он обратил внимание на их лаконичность. Как дирижер он отмечал целомудренность этой музыки, настаивал на скромности, сдержанности исполнения. Состав оркестра Якобс дополнил, кроме струнных, двумя гобоями, двумя блок-флейтами и двумя тромбонами.

Казалось бы, у такого опытного специалиста-аутентика есть право самому распоряжаться стилем исполняемой музыки. Однако, подчеркиваю: главный в этой постановке — Кастеллуччи, и характер первой части определял именно он.

Во второй части все меняется. Если прежде действия как такового почти не было, кроме жертвоприношения ягненка, которое осуществляет Авель, прорезая пакет для переливания крови, то здесь полным ходом развертывается история братоубийства и обстоятельств, следующих за ним. Главная и очень остроумная идея Кастеллуччи — поручить разыгрывать эту часть детям. Именно дети дают нам понять, как начиналась человеческая история и что повлекла за собой драма убийства. Певцы перемещаются в оркестровую яму или на балкон, а дети, находящиеся на сцене, лишь беззвучно произносят текст. К прежним солистам присоединяются Голос Бога (контратенор Бенно Шахтнер) и Голос Люцифера (бас Роберт Гледоу; в первой части Бога и Люцифера изображают механизмы-машины, из которых идет дым).

Все участники второй части проявляют себя в ней много лучше — ярче и профессиональнее. Появляется органика в исполнительском прочтении — как в оркестре, так и у певцов. Выделяется и в тембровом, и в актерском смысле Кристина Хаммерштрём. Становится ясно, что Кастеллуччи много работал с детьми, которые актерски превосходны: типажи, дублирующие основных персонажей, подобраны отменно, в том числе братья — главные герои.

В начале этой части мы видим луг, на котором работает Каин-пахарь. Тут много разных событий. Каин забивает брата Авеля камнями до смерти, потом растущая группа детей омывает умершего окровавленного Авеля и заворачивает его в белый саван. Здесь возникает мотив Нового Завета, рифмующийся с перевернутым готическим алтарем Благовещения, который спускался сверху в первой части.

Далее действо модулирует из трагедии в игру — точнее, в жестокие детские игры: то Каин превращается в руках детей в тряпичную куклу, и ее коронуют, то от нее остается только голова, которую гоняют как мяч. Потом вся многочисленная толпа детей накрывается огромной полиэтиленовой пленкой. В конце концов она разрывается, и оттуда выходят мальчик и девочка, — жизнь воскрешается, рождаясь из карнавала. Так снимается трагедия. Может быть, это катарсис? Бог, появляясь в ложе, возглашает о приходе Спасителя, призванного искупить грехи и дать миру новую жизнь.

Как во всех своих представлениях, в этом спектакле Кастеллуччи дает самые разные поводы для толкования, трактуя братоубийство как событие многозначное. Впервые родившееся человечество столкнулось со злом… Каин обречен мучиться сознанием вины, хотя не знал, что такое смерть… Господь дал человеку свободу воли в обращении со злом… Каждый может выбрать трактовку, наиболее убедительную для себя.

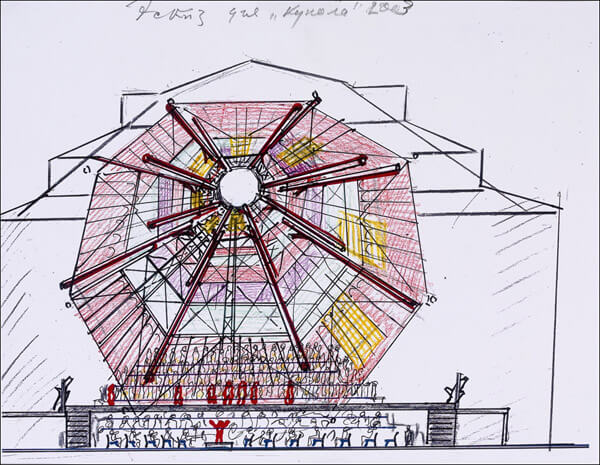

В современной оперной практике немало вариантов, когда, наоборот, музыкальную драматургию спектакля вершит именно дирижер либо даже сценограф, а имя режиссера вообще не обозначено. Так произошло с представленным на фестивале Руртриеннале «Франциске Ассизском» Оливье Мессиана (2003 год), когда инсталляция Ильи и Эмилии Кабаковых — огромный купол, воплощающий символ католического храма, — призвана была отражать все музыкальные и драматические перипетии оперы. В программке значилось только имя специалиста по пластике. Роль режиссера Джузеппе Фрижени была минимальной.

Илья и Эмилия Кабаковы. Проект постановки оперы О. Мессиана «Франциск Ассизский».

Фрагмент инсталляции

Концепция спектакля была выстроена по принципу компенсации: предельно простое мизансценирование на узкой полосе сцены сочеталось с изощренным светоцветовым решением, несложные по рисунку партии персонажей — с огромным многокрасочным оркестром Мессиана. Иногда работа Кабаковых при всей нестандартности воздействовала лишь своей оригинальностью и необычностью в смене калейдоскопически возникающих картин. Но, например, в мгновение ухода Франциска из жизни ослепительно белый свет, шедший из купола, как бы погружал нас в нереальную даль вечности.

Очень обогатил спектакль своей трактовкой с укрупнением темпов, медленными объемными звучаниями музыкальный руководитель, дирижер Сильвейн Камбрелен. При этом он ни на минуту не терял внутреннего движения, мастерски подчеркивал звукоизобразительность мессиановского оркестра. Сильнейшее впечатление оставлял исполнитель главной роли, выдающийся певец Жозе ван Дам, воспринимающий ее как проявление особого Служения.

Вовсе парадоксальный вариант взаимоотношений постановщиков предложил, по моему мнению, дирижер Теодор Курентзис в интерпретации оперы Моцарта «Così fan tutte» в Перми (2011 год). Я уже не раз отмечала, что Курентзис — человек театра, где бы он ни выступал. Отсюда, мне кажется, все его преувеличения — темпов, динамики. И здесь дирижер предлагал нам порой замедленные или чересчур быстрые темпы. Любопытно, что эффект от них в данном случае оказался незапланированным. В первой половине оперы несколько жеманное, подчеркнутое выражение любовной привязанности героев выдавало своего рода ритуальность, поверхностность их чувств. Это создало контраст со второй половиной оперы, когда, поменявшись партнерами, сестры, видимо, действительно влюбились.

В итоге создавалось впечатление, что и режиссер, и художники нередко как бы передавали дирижеру свои функции. В то же время они ненавязчиво, но явно помогали воплотить на сцене необходимую атмосферу. И костюмы были сшиты по лекалам галантного века, и декорации копировали интерьеры неаполитанской виллы соответствующего времени (режиссер Маттиас Ремус, художник Штефан Дитрих).

Интересно, что в этом варианте опера кончается многоточием: выстроившись в ряд, герои застывают в некоторой растерянности — дескать, что будет дальше, неизвестно…

Наконец, пришло время сказать о гармоничных отношениях постановщиков спектакля, когда один своей работой обогащает другого. Яркий пример — представленный на Зальцбургском фестивале «Дон Карлос» Верди в интерпретации прославленного дуэта — дирижера Антонио Паппано и режиссера Петера Штайна (2013 год). Нам показали настоящую гранд-оперу со всеми ее особенностями, для чего была выбрана пятиактная редакция, длящаяся примерно пять часов. Ансамбль постановщиков и роскошный состав исполнителей действовали на редкость сплоченно и единодушно в выражении поставленных художественных задач.

Маэстро Паппано с вверенными ему венскими филармониками очень свежо раскрыли масштабность, величие и контрастные пласты партитуры Верди. Ради обострения музыкальной ткани дирижер позволял себе иногда выделять второстепенные, аккомпанирующие фигуры; ритмически его трактовка отличалась рельефностью и четкостью. Тем нежнее, проникновеннее звучали лирические эпизоды оперы. Обращала на себя внимание интерпретация многочисленных дуэтов спектакля (иногда вырастающих в трио), где дирижерская, режиссерская и актерская составляющие сливались воедино, в цельный музыкально-сценический монолит, — Карлоса с Родриго, инфанта с Елизаветой, Великого инквизитора с Филиппом, его же с Маркизом, Елизаветы с Эболи. Строение опер ХХ века, таких как «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси или «Воццек» Берга, основанное преимущественно на серии диалогов действующих лиц, — не Верди ли и его противник Вагнер одарили оперную драматургию этой особенностью, впоследствии, конечно, развитую композиторами-потомками по-своему?..

На мой взгляд, в зальцбургском «Дон Карлосе» заняты не просто мегазвезды, а ныне все чаще появляющиеся артисты, близкие к типу, который можно назвать интеллектуальным. В результате перед нами предстают: сильно рефлектирующий инфант (Йонас Кауфман) с его трогательной всепоглощающей любовью и вспышками отчаяния и смелости; благородный Маркиз де Поза (Томас Хэмпсон), не лишенный здравого смысла, но в итоге жертвующий собой во имя друга; Елизавета (Аня Хартерос), с редким мастерством рисующая сдержанность королевы, женщины страстной и, когда надо, проявляющей сильный характер. Главное, что привлекает в этом спектакле — меня, во всяком случае, — богатство интонационной палитры, «намертво» связанной с мизансценированием. Тут работает все: нюансы динамики и агогики, жесты, позы, походка.

Зная спектакли Штайна, в том числе оперные, не сомневаюсь, что он, наряду с Паппано, работал с певцами и над интонационным строем «Карлоса», а уж сколь ювелирна мизансценическая канва каждого из сольных высказываний и ансамблей, говорить не приходится. Да, этого режиссера нынешняя критика дружно и снисходительно обвиняет в том, что он представитель старой школы. Это действительно так. Вместе с тем некоторые ее навыки нынешние постановщики-«прогрессисты» вовсе утратили. Например, использование статических скульптурных поз в массовых сценах, где у каждого участника свой рисунок — и петь удобно, и выразительность усиливается.

В режиссуре Штайна много тонкостей. Он активно применяет возможности огромной площадки Felsenreitsсhule, играя масштабами, сопоставляя, предположим, фигуры персонажей с тем или иным пространством сцены — иногда открытым, в других случаях суженным, ограниченным черным занавесом. Скажем, ария Филиппа из четвертого действия и его тяжелый разговор с Великим инквизитором звучат в замкнутом пространстве небольшого кабинета. Решение символическое, отражающее настроение короля, безвыходность его положения, словно бы отсутствие воздуха. Наоборот, необычайно эффектно сделанная сцена аутодафе, казалось бы, по внешним признакам традиционна. Однако она производит сильное впечатление благодаря целому набору средств: цветовой гамме, состоящей из чистых тонов — белого, черного, красного, голубого, золотого; размеренной торжественной поступи каждой из групп, собирающихся на площади; понурой походки осужденных на казнь, которых уже ожидает разгорающийся на заднем плане костер. И сильнейшим контрастом выделяется бунт инфанта, обнажившего шпагу и угрожающего королю-отцу. Все эти приемы плюс, конечно, мощное звучание музыки позволили авторам постановки добиться настоящей, задуманной ими суггестии. Сценограф Фердинанд Вегербауер и автор костюмов Анна-Мария Хайнрайх внесли свой значительный вклад в театральные идеи Штайна, действуя с ним в одном ключе.

Мне пришлось видеть немало гармоничных представлений на разных площадках мира, которые свидетельствовали, насколько важна солидарность решений всех авторов спектакля.

«Макбет» Верди на сцене Цюрихского оперного дома (2016 год) — спектакль выдающийся, и более всего — своей целостностью. Каждый из участников представления — дирижер Теодор Курентзис, режиссер Барри Коски, сценограф и художник по свету Клаус Грюнберг, хормейстер Эрнст Раффельсбергер и, конечно, два протагониста — исполнители партий Макбета (Маркус Брюк) и Леди Макбет (Татьяна Сержан) — не только внес свою лепту в раскрытие концепции, но обогатил ее, не противореча другому.

Как только ни трактовали важнейшую в опере роль ведьм. Изображали их в виде женщин-уборщиц, пародийных фигур, эротических моделей. Барри Коски предложил свой фантастический вариант. Кто они, эти его ведьмы? — Полуголые существа, одновременно и мужчины, и женщины, не то реальные, не то с того света. Это некие необъяснимые сюрреалистические призраки, которые постепенно словно входят внутрь сознания героев и губят их. Сначала они появляются в отдалении от Макбета и Леди Макбет, влияя на расстоянии; в других случаях они обволакивают их руками (на фоне впечатляющего рассеянного света), как черви подползают к ним, окружая со всех сторон. Примечательно — это вовсе не хор ведьм, а феноменально образно работающий коллектив статистов.

Прежде чем пояснить, откуда поет собственно хор ведьм, скажу о своеобразном решении пространства в этой постановке. Чрезвычайно важно, как выглядит сцена: черный коридор на протяжении всего спектакля, освещенный двумя рядами тусклых ламп. Хор ведьм, как правило, не виден, скрыт в глухой темноте, тем не менее между всеми звуковыми потоками достигнут идеальный баланс: слитность звучания потрясающая (поощрительные слова направлены, разумеется, в сторону хормейстера и дирижера). Очень редко хор все же появляется на сцене, его участники даже приходят в движение, как бы доказывая, что они живые…

Решение пространства в чем-то экстремально, в чем-то парадоксально, так как, с одной стороны, стен в этом черном коридоре нет, однако из-за того, что и выхода из него также нет, возникает эффект клаустрофобии. Реквизит минимален, на сцене только два стула, на которых чаще всего и действуют два главных персонажа — Макбет и Леди Макбет. В этом спектакле протагонистами руководит не только жажда власти — их, по мнению Коски, связывает сильная любовь, они не могут существовать друг без друга. Режиссер выстраивает целую мизансценическую партитуру органичных и разнообразнейших жестов, почти не выходя из пространства двух стульев. Авторов спектакля не интересуют ни политическая подоплека оперы, ни второстепенные герои, которые здесь появляются, но значительной роли не играют.

Два основных персонажа становятся как бы героями черной мессы, вышедшими из древнегреческой трагедии, как считает Коски, и они разыгрывают танец смерти, подсказанный музыкой Верди.

Обращение к мифологии — одна из доминант решения Коски. Оттуда заимствована и роль ворон, несущих смерть, которые покрывают в начале оперы тело поверженного Макбета. И в своем последнем монологе герой общается с вороной, сидящей на стуле ушедшей в иной мир Леди Макбет (в специальной мастерской была изготовлена большая механическая птица, наученная качать головой).

По признанию постановщика, в работе над этой камерной драмой его вдохновляли и приемы японского театра Но с его очень экономными выразительными жестами, и стилистика драм сюрреалиста Беккета (например, похожий на известную картину Мунка, застывший в крике рот Макбета). Тем сильнее впечатляет показ драматической эволюции самого героя, поначалу почти слабака, обретающего брутальность от вкуса приближающейся абсолютной власти. Это момент, когда сплошное темное пространство освещают-окрашивают конфетти, брошенные ведьмами на сидящую пару торжествующих супругов.

Пора дать слово дирижеру Курентзису, который уже далеко не в первый раз ставит «Макбета», но и для него эта версия — особая. Постановщики воспользовались наиболее распространенной второй редакцией оперы, но концовку со смертью Макбета взяли из первой.

Дирижер всячески подчеркивал, что в своей работе исходил из требований самого Верди. Обратимся к наиболее принципиальным из них. Композитор выделял два эпизода в опере, самые важные с драматургической точки зрения: дуэт Макбета и Леди Макбет в первом действии и сцену сомнамбулизма в четвертом. Вот что он писал: «Эти моменты ни под каким видом не должны быть распеты: необходимо передать их игрою и декламацией, голосом очень мрачным и приглушенным — без этого невозможно воздействие. Оркестр с сурдинами. На сцене чрезвычайно темно»1. Примечательно, какого певца Верди выбирает для главного персонажа: баритон Феличе Варези не виртуоз, его тембр не обладает каким-то особым обаянием, но у него осмысленная манера пения, он одарен музыкально и хороший чуткий актер.

Ни одно из ранних произведений композитора не содержит столько ремарок, относящихся к характеру исполнения. Часто зловещее, таинственное запечатлено не в особенностях тематизма, но в способе его интонирования. Не забудем, что в то время еще не были выработаны музыкальные средства передачи зла во всей их сложности и многообразии, свойственные будущим векам. Курентзис добивается декламационной манеры у певцов (в особенности это удается Маркусу Брюку), заставляет оркестр в некоторых местах играть без вибрато, подчеркивает и усиливает контрасты в музыке. Для его трактовки чрезвычайно существенна роль ритмической стороны партитуры, акцентуация. Специально добивается дирижер резкости пунктирного ритма шестнадцатыми, которую другие исполнители иногда заменяют мягкими триолями. Также рельефно выделяется гармонический план музыки. Все это способствует новому звучанию оперы и прекрасно соотносится с решениями режиссера и сценографа.

Татьяна Сержан — достойная партнерша Маркуса Брюка. Они действуют в опере как пара артистов высокого драматического толка. Стоит специально подчеркнуть необычность трактовки певицей сцены сомнамбулизма. Единственный раз здесь Леди Макбет предстает перед нами в белом платье, в отличие от черных одежд всех персонажей на протяжении спектакля. Эта сцена — тихая, тут нет ни истерики, ни какой-либо чрезмерности, неадекватности поведения. Леди Макбет здесь, скорее всего, жертва, жертва своего же злодейства.

В цюрихском «Макбете», несмотря на нетрадиционность постановки, авторы исходили из глубины первоисточника и раскрывали его с редкостной убедительностью. А что касается соприкосновения с современной ситуацией, то трудно высказаться об этом красноречивее, чем это сделал Курентзис в буклете к спектаклю. По утверждению маэстро, в паре Макбета и Леди Макбет отражается коллапс, охвативший мир сегодня. Поэтому вся сцена — черная, на ней нет ни единой краски. И вся эта история развертывается не только в головах Макбетов, но и в нашей голове.

В «Тристане и Изольде» Вагнера на фестивале Руртриеннале (2011 год) свойства музыкальной режиссуры очень ценимого мной немецкого режиссера Вилли Деккера и сценографа Вольфганга Гусмана раскрылись в полную силу. Тем более что за пультом стоял дирижер высокого класса — Кирилл Петренко.

Вступление играется в темноте. Эффектно начало: впечатление, будто пауза между двумя коленами секвенции длится бесконечно. Тут, во вступлении, как в капле росы, спрятано постепенно разгорающееся солнце той любви, о которой речь впереди. Вслед за Вагнером дирижер и Филармонический оркестр Дуйсбурга великолепно выявляют тембровую драматургию оперы, демонстрируя замечательное колористическое чувство. Певцы чаще всего «погружены» в оркестр, но иногда инструменты, по велению партитуры, выходят на первый план. Музыкальная спаянность всех участников действия необыкновенная.

Петренко подчеркивает все жанровые места, чутко аккомпанирует. Он держит слушателей в постоянном напряжении: симфонизированная драма Вагнера представлена дирижером во всей своей красоте и силе, будь то длинный диалог Изольды с Брангеной или дуэт Тристана и Изольды из второго акта, искрящийся бесконечными оттенками любовного чувства.

Кирилл Петренко

Режиссура Вилли Деккера аскетична, лишь подчеркивает драматургические рельефы музыки и усиливает ее чарующую красоту.

Реквизита в этом спектакле нет. Действие разыгрывается с помощью двух огромных белых плоскостей. Одна из них в основном статична, другая — наоборот, подвижна. Если первая служит сценой — и на ней, собственно, происходит действие, то вторая играет роль эмоционально-психологического локатора и принимает различные ракурсы, как бы отражая внутреннее состояние героев: тревогу, беспокойство, одержимость, одиночество, замкнутость. Кроме этого, содержание оперы передает богатейшая инсталляция, которую мы видим на большом шаре-экране. Он принимает разные обличья: то он огромный, белый или темный, то удаляется, как планета, и кажется песчинкой в галактике. На нем появляются и волны, метафорически изображающие непреодолимую страсть, охватившую Тристана и Изольду, и любовные картины в духе строк Пастернака «сплетенье рук, сплетенье ног, судьбы сплетенье». В кульминации любовного дуэта обе плоскости, на которых разыгрывается действие, становятся темно-коричневыми, будто для героев приходит наконец-то долгожданная, лелеянная ими ночь (видео Момме Хинрихс, Торге Мюллер; свет Андреас Грютер). Эта работа видеохудожников вдохновляет и захватывает, в отличие от многих примеров в других спектаклях, где видео используется формально и чисто иллюстративно.

В нескольких словах режиссер Деккер сформулировал свою концепцию. Из его комментария, опубликованного в буклете, следует, что Тристан и Изольда в своей страсти вступают в «нирвану», поэтому так важен момент «небытия». Единственный путь к изображению невидимого — это простота. Сцена не должна иметь четких параметров; все должно перетекать одно в другое: ненависть — в любовь, день — в ночь…

Подытоживая: Деккер и его единомышленники по постановочным идеям, с одной стороны, используют все достижения сегодняшней художественной и театральной мысли. С другой — им не понадобилось переиначивать оригинал вагнеровского «Тристана».

Свежая постановка в театре «Новая опера» «Поругание Лукреции» Бенджамина Бриттена (2019 год) — еще один яркий пример исключительно гармоничных взаимоотношений постановщиков, причем не только дирижера и режиссера, но и художников всех мастей — авторов декораций, костюмов, световой партитуры. Это создание группы творцов. Вот их имена: музыкальный руководитель и дирижер Ян Латам-Кёниг, режиссер Екатерина Одегова, художник Этель Иошпа, художник по свету Тимофей Ермолин, драматург Михаил Мугинштейн.

Спектакль очень атмосферен, полон недосказанности и одновременно многозначности. При минимализме и даже аскетичности используемых средств он постоянно интригует, заставляет следить за развитием действия с неослабевающим вниманием. Этому способствовала еще — в моем восприятии — постоянная модуляция от притчи к психологической драме и обратно.

При плодотворной совместной работе каждый из постановщиков выступал также в различных ролях. Создание концепции и работа с актерами, вероятно, прежде всего заслуга музыкального руководителя, режиссера и драматурга; атмосферность происходящего, перетекание притчи в драму — дирижера и художников.

«Поругание Лукреции». Сцена из спектакля

Мужской и Женский хоры (здесь, напомню, всего два исполнителя — тенор и сопрано) выступают в роли евангелистов. В отличие от других персонажей, они одеты в современные костюмы. Однако — снова выход из жанра — хоры не просто комментируют события, а очень лично, эмоционально реагируют на них, в одних случаях предвидя их, в других становясь как бы двойниками персонажей, то есть словно умножают эффекты, рождаемые развитием музыкальной драматургии. В высшей степени убедительно выступают в этих сложных роялях Георгий Фараджев (Мужской хор) и Екатерина Петрова (Женский хор).

Сильнейшие контрасты сопровождают течение спектакля. Вот первая сцена. Грубо, «брутально» звучит оркестр, изображая вечеринку властителей-мужланов. Их голоса и движения агрессивны, они тяжело передвигаются среди гнилых болотистых камышей. Их фигуры настораживают, их фактуры мощны и воинственны, походка напоминает звериную. Пугают и костюмы с остроторчащими кольями. Трудно различить их индивидуальности. Отлично справляются с этими образами Алексей Антонов (Коллатин, римский генерал), Борис Жуков (Юний, римский генерал), Артём Гарнов (Тарквиний, сын этрусского тирана Тарквиния Гордого).

И сразу вслед — другая картина, женский мир, исполненный спокойствия и безмятежности. Лукреция вместе с ее кормилицей Бьянкой (Александра Саульская-Шулятьева) и служанкой Люцией (Анастасия Белукова) занимаются прядением. Охапки окружающих пространство сцены цветов усиливают характер застывшей в тиши красоты. Слушатели, очарованные изысканностью этой картины, поглощены переживаниями воплощающих ее женщин.

«Поругание Лукреции». В центре — Лукреция (Гаяне Бабаджанян),

слева — Бьянка (Александра Саульская-Шулятьева), справа — Люция (Анастасия Белукова)

Очень тонко и без тени вульгарности решена сцена насилия. Авторы напоминают, что английская цензура в свое время вычеркнула из либретто фразу «Лукреция ранима желанием», но ее смысл разлит в музыке. Обращает на себя внимание мысль драматурга М. Мугинштейна об уязвимости человека, невозможности полного слияния духовного и телесного. Действительно увлекшись Лукрецией, Тарквиний словно заражает своим желанием тоскующую по мужу жертву — очень смелое и психологически безупречное решение, которое оба артиста передали великолепно.

И снова — сильнейший контраст во втором акте: появление опустошенной, согбенной от случившегося Лукреции. Большие охапки цветов уже не в силах смягчить ее горе; символически обрываются цветки, оставляя лишь голый стебель.

Особая заслуга режиссера Екатерины Одеговой — разработка пластической партитуры спектакля, не только сцены насилия, но и драматического момента закалывания героини, и эпизодов, застывших в спокойном созерцании. Подчеркну: это, конечно, идет от самой музыки Бриттена, которую все авторы и исполнители прочли не просто с глубоким почтением, но и творчески. Важно отметить, что в детстве замечательный английский дирижер Ян Латам-Кёниг пел в хоре под управлением Бриттена и видел, как тот работает.

Оркестр в этой опере очень дифференцированный. Все 13 музыкантов воспринимаются как солисты (тринадцатый — дирижер, играющий на клавесине) — недаром маэстро в конце пожимает руку каждому из них. Специально отмечает Латам-Кёниг сложные ритмические рисунки, которые артисты прекрасно усвоили. Но не только напряженная декламационность, экспрессивная мелодика была органично ими передана, но и сдержанная светлая кантилена в устах женских персонажей звучала отменно, покоряла безукоризненным легато.

В создании атмосферы спектакля особая заслуга принадлежит художникам — Этель Иошпе и Тимофею Ермолину. По словам Этель, «главное создается с помощью света, тени, тумана, музыки, голоса. То есть сама декорация формирует пространство, но не несет основную смысловую нагрузку, она довольно абстрактна. <…> Это атмосфера полутьмы, сумрака, тумана»2. По замыслу художницы, суша — это мужское пространство, вода — женское. При этом водная стихия очень многогранна: «Вода работает в каждой сцене по-разному, она меняет свое состояние вслед за состоянием Лукреции — это и водная гладь, и пучина, которая тянет утопиться, запутаться в водорослях…»3

Каждый жест любого участника спектакля или автора произведения подхватывается и развивается другими. Красноречивый пример: мотив креста, утвержденный Бриттеном в музыке, мы отмечаем в распахнутых рукавах белой рубашки Лукреции.

Особым открытием стала для меня работа Гаяне Бабаджанян, создавшей образ главной героини оперы. Молодая певица с редким мастерством и поразительной отдачей сумела раскрыть все противоречие и исключительное богатство оттенков в психологическом портрете Лукреции. И весь состав исполнителей, вдохновленный объединяющим командным чувством, добился выдающегося результата, дав впервые в Москве новую жизнь этому шедевру Бриттена.

Итак, вопрос о том, кто главнее — дирижер, режиссер или художник, — не является ключевым. Целостность спектакля порой достигается тогда, когда один постановщик доминирует, а другой словно аккомпанирует ему, находясь на той же эмоционально-смысловой волне. Подобным образом взаимодействуют Ромео Кастеллуччи и Рене Якобс в «Первом убийстве» или режиссер Маттиас Ремус и художник Штефан Дитрих, будто находящиеся в добровольном подчинении у главного в спектакле «Così fan tutte» Теодора Курентзиса. Словом, важно одно — плодотворные взаимоотношения всей команды постановщиков.

Комментировать