Интерактивность цифровых технологий: новый импульс для музыкальной композиции?

Интерактивность цифровых технологий: новый импульс для музыкальной композиции?

Классификация истории, предложенная M. Маклюэном (дописьменная — рукописная — печатная — электронная) [17], успешно может быть применена и для периодизации музыкальной культуры. Подобно тому как изобретение нотной записи способствовало бурному развитию музыкального языка и возникновению новых жанров, технический прогресс Нового времени оказал огромное влияние на композиторское мышление. С момента изобретения фонографа и вплоть до эпохи музыкальной информатики научно-технический прогресс открывает перед композиторами неизведанные перспективы, и этот процесс далек от завершения. Еще недавно вершиной возможностей представлялось включение вычислительной техники в процесс сочинения, а в последние десятилетия одним из ведущих направлений стали активное внедрение сенсорных устройств и интерактивная работа со звуком. Является ли это одним из рядоположных средств для творческого самовыражения или провоцирует композиторов на поиски новой эстетики?

В нашей статье будут рассмотрены два аспекта, возникающих в ситуации использования композитором цифровых устройств: интерактивность и работа с жестом, движением. Примерами для анализа послужат проекты Жана Жоффруа — исполнителя на ударных инструментах, профессора Лионской и Парижской национальных консерваторий, и Кристофа Лебретона — специалиста в сфере музыкальной информатики и инструментальной сценографии. Эти музыканты создают новые произведения и технологические концепции сочинений, включающие трансформативные цифровые устройства, с такими крупными композиторами, как Ж. Гризе, Дж. Харви, П. Анри, Ф. Манури, Т. Мюрай, К. Саариахо, Ф. Бедросян, М. Жаррель, Ф. Парис, Б. Кавана, Ж. Нордин, В.-Р. Каринола, Т. Де Мей и многими другими.

Для анализа подобных произведений применение только лишь классического аналитического аппарата музыковедения представляется недостаточным. Здесь необходимо соотнести традиционное музыкознание с определенными аспектами других гуманитарных и технологических сфер. В связи с этим в нашей статье акцент будет сделан именно на рассмотрении некоторых философско-антропологических подходов, посвященных диалогу современного человека с собственными изобретениями. В первом разделе представлен новый вектор в работе Жана Жоффруа с исполнителями. В двух следующих частях — сочинения Винсента-Рафаэля Каринолы и Тьерри Де Мея в качестве примеров музыкальных произведений, импульсом к написанию которых послужило взаимодействие между жестом исполнителя, звуком и пространством с помощью цифровых устройств.

«Человек, опережаемый собственной техникой»1 и «лекарство от ускорения»2

Поиск возможностей высвобождения физических и интеллектуальных усилий через изобретение инструмента является одним из векторов, обеспечивающих эволюцию человека. В свою очередь, новый инструментарий провоцирует изменения во многих сферах жизни, в том числе и в музыкальном искусстве. В начале прошлого столетия звукозапись изменила слуховое восприятие и расширила техники сочинительства (коллаж, монтаж, работа с музыкальными объектами Пьера Шеффера, акусматика Франсуа Бейля). К середине XX века в композиторскую работу начинает внедряться компьютер (например, у Яннисa Ксенакисa). Новые практики стремятся уменьшить или исключить роль человеческого фактора и в конце концов приходят к такому этапу, когда электронная техника становится не только вычислительным помощником человека, но и сама заимствует его сенсорный интеллект (как в первых творческих опытах с датчиками движения Мерса Каннингема или Майрона Крюгера). В конце XX века наступает эра разработок интерактивных устройств, позволяющих взаимодействовать с движением исполнителей. Музыковедческий анализ таких сочинений усложняется вынужденным учетом множества элементов, являвшихся ранее нейтральными по отношению к самой исполняемой музыке. Один из них — это новый подход к пониманию диалога человек — машина, который, помимо технических аспектов, порождает и новые эстетические феномены.

Мэтр французской антропологии Андре Леруа-Гуран еще в середине прошлого столетия описал важность понимания связи между эволюцией Homo sapiens и процессом экстериоризации его силы. Начиная от первых архаичных инструментов до механических «монстров» «без нервной системы» [16, 51] XIX века, организованных цепей производства XX и, наконец, электроники и цифровых технологий, человек XXI столетия рискует оказаться отставшим от собственной техники. Сегодня он пытается поместить даже свой мозг в цифровые объекты, порой заменяющие сознание и порождающие новый тип передачи знания и памяти. В 1936 году Вальтер Беньямин писал о травматичности восприятия произведения искусства из-за возникшей возможности его репродуктивности. А в 1950-х социолог Жак Эллюль говорил о сильнейшем чувстве технической травмы, а также о невозможности замедлить развитие технических объектов, которые теперь образуют отдельную неконтролируемую систему. Новые объекты и новые техники приводят к созданию других техник в неотвратимой последовательности, в том числе в случаях, когда они терпят неудачу: при порождении проблемы единственным возможным решением становятся только новые изобретения. Не стал ли этот бесконечный процесс быстрее реакции человека, его инициатора?

Наследник Франкфуртской школы, социолог и философ Хартмут Роза считает доминирующим в этой ситуации экономический фактор: в эпоху глобального капитализма «современные общества могут стабилизироваться только динамическим способом» [19, 27], необходимость в постоянном накоплении — основа нового типа человеческого существования. Если оно остановится — всё остановится. «Модернизация — это не что иное, как все более быстрое приведение в движение нашей материальной, социальной и интеллектуальной среды» [19, 88]. Техническое ускорение делает мир доступным и в то же время немым, «серым и пустым перед нами», «оставляющим нас равнодушными» [19, 49]. Чувство отстраненности вездесуще, оно «погружает мир в эту тишину» и является «фундаментальной мукой современности» [19, 50]. Резонанс с миром — вот новое условие выживания для человека, поиск того, что «в первую очередь производит аффект» [19, 50], — полагает немецкий философ. Лекарство от ускорения состоит не в том, чтобы отказаться от текущего взаимодействия человека с машиной и пробовать возвратить мир в реальность «медленных технологий» (slow tech), но в том, чтобы посмотреть на мир лицом к лицу, усилить не объем, а качество прислушивания к нему путем интуиции. «Мир всегда рискует стать нам безразличным. Такой страх выражен в идее отчужденностиМаркса, разочаровании Макса Вебера, овеществлении Георга Лукача, абсурдности Альбера Камю. Вот почему сегодня музыка транслируется повсюду <…> (курсив мой. — В. Ж.)» [19, 50]. Так, заполонив повседневное пространство, музыка тоже теряет свой фундаментальный аспект — качество, которое во французском языке выражают с помощью слова l’inouïe («неслыханность», беспрецедентность).

Директор творческого отделения Лионской национальной консерватории, а также исполнитель двух пьес, рассматриваемых далее в нашей статье, Жан Жоффруа стремится вернуть беспрецедентный характер музыки при помощи устройств, основанных на захвате движения и позволяющих осуществить игру со звуком без тактильного контакта с инструментом, исключительно через собственное тело. «Раньше, чтобы услышать музыку, нужно было идти либо в церковь, либо в консерваторию, обучаться игре на инструменте. Это было нечто драгоценное, нечто совершенно особенное. Мы должны заново открыть для себя звук не потому, что нам сказали это делать, а потому, что мы слышим его <…> и открыть его через все тело, это фундаментально»3, — объясняет профессор.

Изучение инструмента в течение длительного времени может стереть естественность телесных движений и состояний, а следовательно, интуицию и восприятие — важные измерения в искусстве. Жан Жоффруа сравнивает цифровые средства с увеличительным стеклом, с помощью которого выявляются забытые ощущения первого жеста, приведшего нас к музыке. Забрать у исполнителя инструмент и предоставить ему контакт со звуком исключительно через собственное тело — значит ответить на вопрос «кто я?». Такой опыт подталкивает к непосредственному слушанию, «через которое мы касаемся интимной памяти нашей истории, нашей культуры, нашей жизни» [10]. Вдохновленный трудами Сократа, профессор убежден, что его главная роль заключается в раскрытии знаний, чувствительности, которыми уже обладают музыканты.

Подобное направление можно отнести к развитию новой майевтики [20], все чаще упоминаемой в трудах современных философов, занятых вопросами взаимодействия человеческого и искусственного разума и призывающих не бояться и не отвергать новую технику, но критиковать, преобразовывать ее, восстанавливая естественный порядок отношений между феноменом и техническим объектом, смягчить антропологический разрыв, вызванный возникновением цифровых устройств.

Новая интерактивность: между ограничениями, диктуемыми возможностями машины и особенностями мышления композитора

Современные композиторы, обращаясь к новым технологиям, ищут особые художественные цели, которые неосуществимы без этих разработок. И интуиция, всегда игравшая важнейшую роль в творческой деятельности, приобретает здесь особое значение. Цифровые средства, являясь новым зеркалом всеобъемлющей реальности, предлагают бесконечность материала (в том числе и звукового) и вариантов его трансформации. Если композитор не имеет особого художнического ви́дения и развитой способности предвосхищения (anticipation)4, работа с новыми технологиями рискует превратиться в обычную демонстрацию самих устройств.

Существует и иная проблема: иллюзия свободы, возникающая из-за интерактивного характера данных устройств. Этот вопрос практически сразу обозначил один из пионеров в области искусства электронных инсталляций в Канаде Дэйвид Роукбай. В своей статье «Transforming Mirrors: Subjectivity and Control in Interactive Media» (1995) [18] он приводит множество примеров произведений из разных видов искусств, где интерактивность является основой — начиная от Лоренса Стерна, который отводит большую роль читателю в юмористическом романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», написанном еще в 1766 году, заканчивая алеаторикой Джона Кейджа или заявлением Марселя Дюшана о том, что только сам зритель создает картину. Однако при этом автор находит большую разницу между подобными произведениями и созданными с помощью электронных устройств.

Если в первом случае возможно бесчисленное количество интерпретаций, напрямую зависящих от исполнителя (зрителя, слушателя, читателя), то во втором создается некая иллюзия интерактивности с помощью конфигурации множеств возможностей. Здесь произведение можно сравнить с видеоигрой, в которой персонаж будто проживает отдельную жизнь, но на самом деле это не что иное, как цепочка заранее записанных действий. Интерактивные цифровые средства делают произведение похожим на незаконченные эскизы, запрограммированные в паттерны, на некий «аппарат значений», предсказывающий и поддерживающий субъективное прочтение исполнителя. С одной стороны, пьеса создает ощущение незавершенности, с другой — являет собой реализацию определенных возможностей, находящихся в поле между детерминизмом технологии и творческими ресурсами конкретного композитора.

«Субъективность заменилась на репрезентативность субъективности» [18, 142], — говорит автор статьи, иронически подчеркивая, что для многих людей интеракция с машиной означает чувство доминирования и поиск несуществующего контроля: человек не имеет никакой власти над системой, где все уже предопределено программой. При этом каждый разработчик подобного цифрового средства ищет и некий сюрприз, удивление собственной машиной. Роукбай цитирует Джеймса Сиврайта — одного из первых создателей интерактивных скульптур: «Моя цель состоит не в том, чтобы их программировать, а в том, чтобы создать своего рода образ шаблонной личности. Как человек, которого вы очень хорошо знаете, может вдруг удивить вас, так и эти машины» [18, 150].

«Virtual Rhizome» Винсента-Рафаэля Каринолы, пьеса для Smart Hand Computer (программа взаимодействия звук — жест, встроенная в два смартфона), написанная для Биеннале современной музыки Musiques en Scène в 2018 году в Лионе, представляет собой яркий пример выражения подобного противоречия между стремлением человека контролировать некий объект и желанием быть им удивленным. Однако это удивление возникает вследствие лишь кажущейся бесконечности интерпретации в игре человека с интерактивным устройством5.

В основе пьесы лежит идея создания звуковой среды при помощи жеста. Каринола, уже писавший музыку для терменвокса («Toucher», 2009), имел опыт работы с композицией, основанной на анализе движения рук исполнителя в пространстве. Но если ранее он исследовал возможности звуковой интерпретации в двухмерном пространстве (приближение — удаление от антенны), то в новом проекте он анализирует жест, подключая третью ось (вверх-вниз).

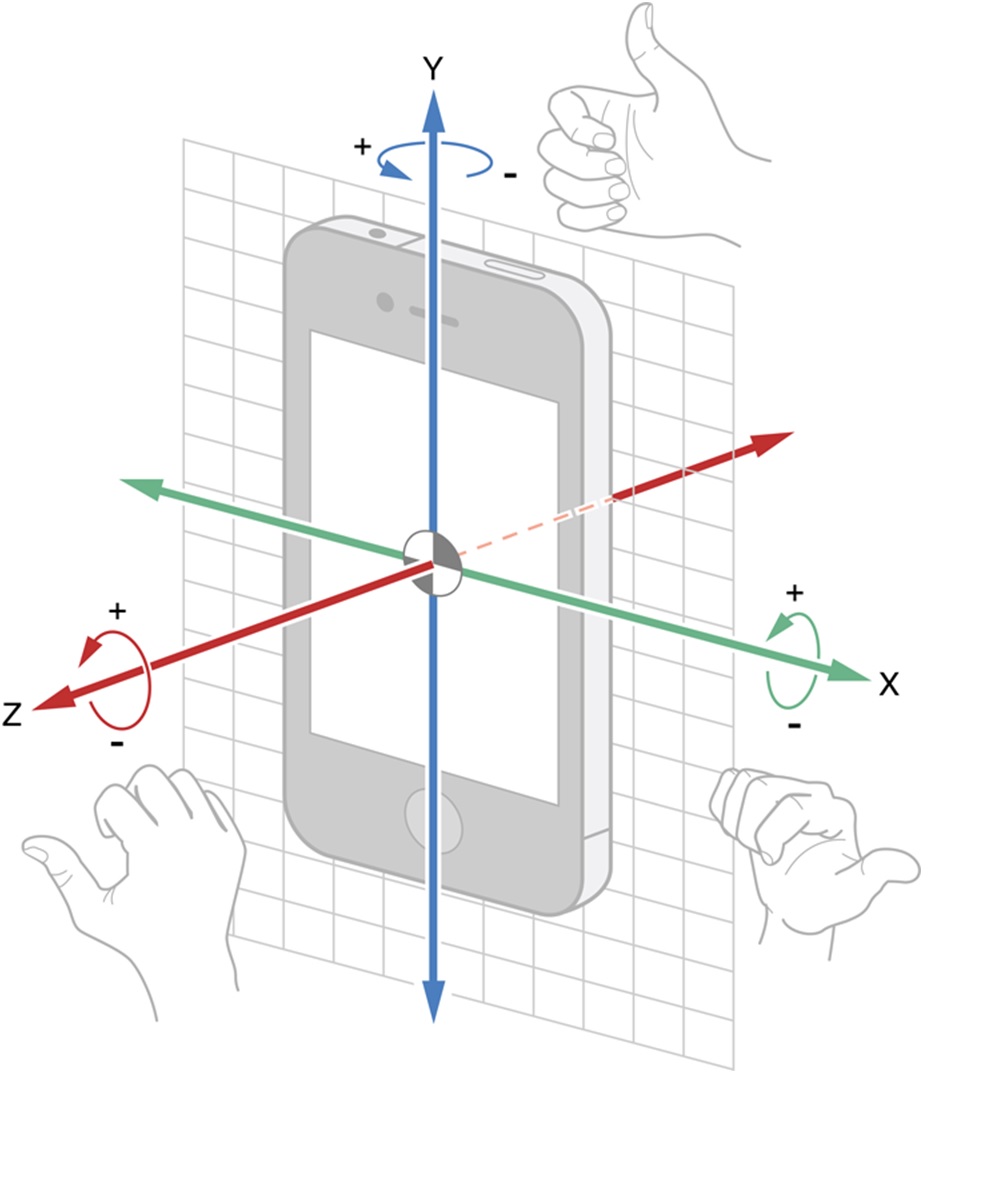

Илл. 1. Smart Hand Computer, используемый в пьесе «Virtual Rhizome» В.-Р. Каринолы

Кристоф Лебретон разработал для данного проекта систему музыкальной игры на устройстве, имеющемся сегодня в кармане у каждого, — смартфоне. Система Smart Hand Computer позволяет играть со звуком и с артикуляцией благодаря изменению положений рук без использования экрана.

Эта разработка, однако, содержала в себе две основные проблемы. Первая заключалась в следующем парадоксе: смартфоны, оснащенные самыми передовыми датчиками движения, не стали более эффективными, чем терменвокс или MIDI-контроллеры, в плане количества предлагаемых жестов6. Использование таких новейших технологий без определенного артистического замысла могло сводиться к игре на примитивной погремушке с быстро иссякающим потенциалом возможностей. Другая проблема состояла в том, что для зрителя и тем более для слушателя было практически невозможно отличить, в какой момент звукоизвлечение являлось живым исполнением, вызванным микроскопической разницей движений рук музыканта. Весь смысл данного устройства терялся. Необходимо было найти такую идею применения, которая бы давала больше возможностей для художественного самовыражения и сделала сам факт взаимодействия музыканта с устройством уловимым и оправданным.

Этой идеей стала активизация исполнителем определенных звуковых паттернов, позволяющая продолжить развивать начатый или переходить к новому, в то время как предыдущий продолжал звучание, автоматически видоизменяясь. Кроме того, если при игре на терменвоксе не существовало разницы между взаимодействием двух рук музыканта с волнами антенны, то здесь каждый смартфон был полностью независим от другого, что давало более широкий спектр параметров звука и жеста.

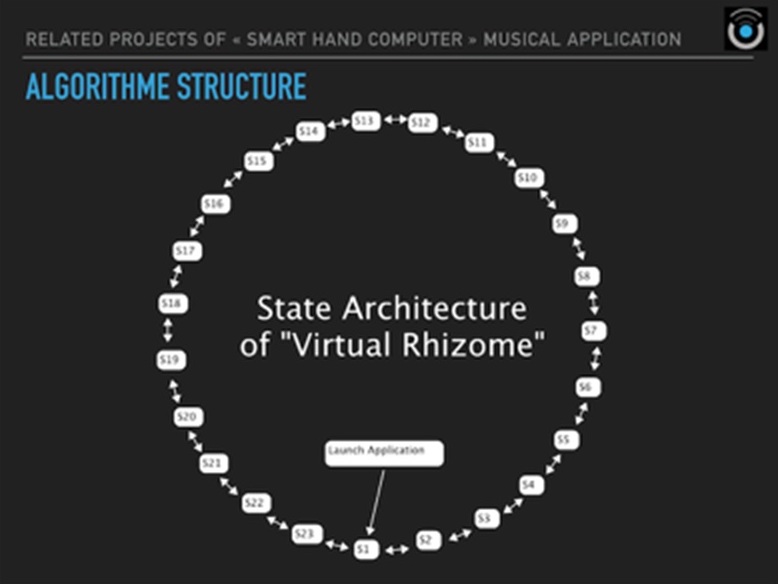

Сосуществование живой интерпретации и запрограммированных действий подтолкнуло композитора к разработке новой концепции музыкального сочинения. Каринола создал особый мир звуковых возможностей, предполагающий конфронтацию между исполнителем на ударных инструментах и цифровым устройством. Именно из их противостояния рождается музыкальное произведение, уникальное при каждом исполнении. Композитор распределяет некие зоны для игры в форме лабиринта, выстраивая своего рода виртуальную архитектуру. Музыканту предлагаются 23 ситуации, определяющие развитие пьесы, — они адаптируют язык тела ограничениями, характерными для различных типов ситуаций. Каждая ситуация характеризуется автономным функционированием системы, которую музыкант должен осознать, чтобы найти ключ, позволяющий ему изменить ее и перейти к другой. Подобным образом исполнитель становится исследователем звуковой среды, создаваемой и одновременно открываемой им для самого себя.

Илл. 2. Исполнение «Virtual Rhizome» Жаном Жоффруа. Тайпей, 2018 год

Таким образом, «Virtual Rhizome» можно считать продолжением поисков открытых форм, начатых композиторами еще в начале ХХ века. Но в отличие от «Вариаций» Джона Кейджа или «Архипелагов» Андре Букурешлева, здесь свобода выбора ограничена заранее сформированной компьютерной программой. Организованная как навигационная карта, она создает особый тип взаимодействия исполнителя с открытыми формами. Игра на подобном устройстве толкает музыканта и на изменение своего слухового восприятия. Он должен быть предельно внимателен к новому жесту и звуку одновременно, постоянно следить за провоцируемыми им ситуациями, направляя форму всего произведения. Композиторская работа над подобной пьесой также меняется: прежде всего это создание блоков, подходящих для комбинации и воссоздания общей архитектуры звуков, каждой раз уникальной, но при этом целостной.

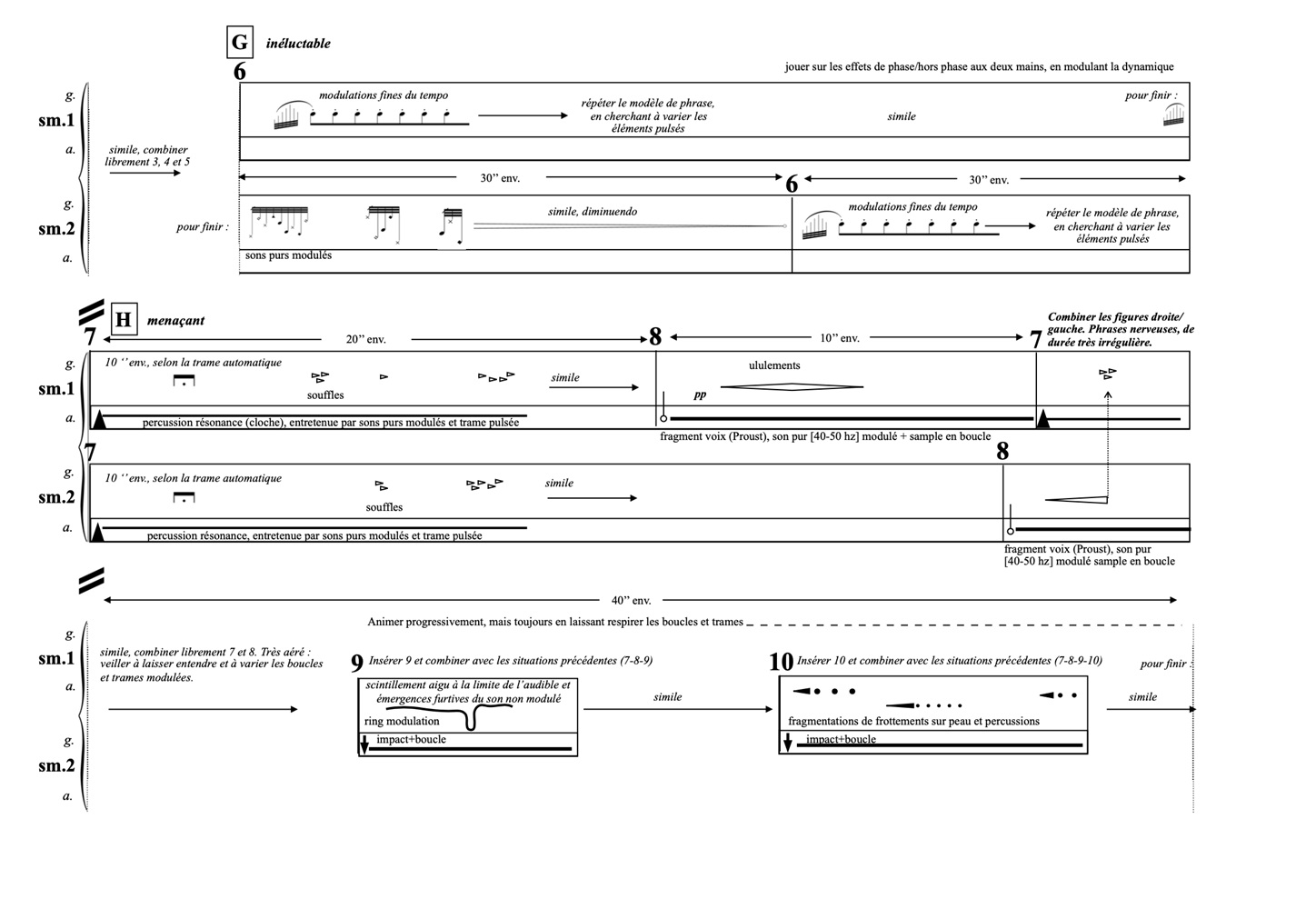

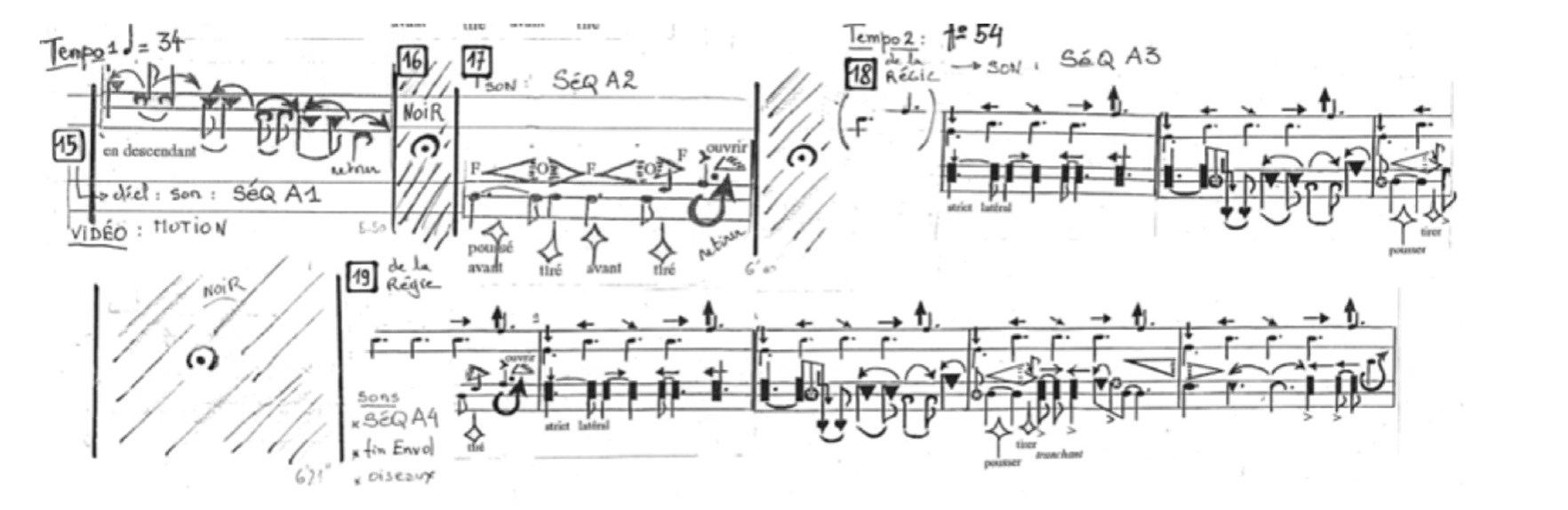

Другой интересный аспект данного произведения касается его партитуры. Она состоит из двух основных типов материала: подробного описания функционирования каждой ситуации, в том числе и технического управления устройством, его модулей и звуковых файлов, и графической партитуры, созданной на основе классической нотной записи (два стана для левой и правой руки, нотные обозначения и комментарии). Важно, что каждая ситуация обозначена одним семантическим значением, часто связанным с сенсорным ощущением. Помимо такой партитуры исполнителю предлагается видеозапись с примером игры Жанна Жоффруа, а также разъяснение строения самого диспозитива.

Илл. 3. Схема лабиринта музыкальных ситуаций произведения

Илл. 4. Отрывок партитуры «Virtual Rhizome»

Во время работы над подобным произведением творческие идеи могут возникать из ограничений или возможностей разработанного инструмента, или из особых находок исполнителя в ходе репетиции. Такой процесс напоминает об известном размышлении Ролана Барта о смерти автора [3], вызванной рождением читателя (исполнителя). Возможно ли переформулировать данную идею относительно партитуры? Так или иначе рамки ее определения смещаются. Печатный вариант «Virtual Rhizome» сложно назвать полноценным. Реальная партитура находится где-то между конфигурацией цифрового инструмента, его звуковыми паттернами, графическими набросками композитора и телесной памятью самого исполнителя. Она больше похожа на сет комбинаций жестовых и звуковых выборов в процессе игры (что отсылает нас к уже упомянутой теории Жиля Делёза). Так цифровые технологии позволяют изменить отношения между артистом и используемым им медиасредством и, возможно, предложить новый тип восприятия музыкальной пьесы.

Жест и движение в композиции с цифровым устройством

В контексте изучения новой сферы звукового творчества особое значение приобретает исследование специфики жеста, движения и телесности. Например, Марк Леман развивает область исследований, которую он называет «embodied music cognition», черпая методологию из когнитивистики, философии и музыковедения одновременно. На пересечении феноменологии эмпатии, последних открытий в области нейробиологии (таких как зеркальные нейроны) и на основе наблюдения за музыкальным исполнением и его восприятием бельгийский ученый открывает аналитическую парадигму: «action-based ontology». Автор основывается на мыслях Аристотеля об опыте aha! (внезапное распознавание оригинала и восклицание ага!) и на наблюдении о том, что подражание приводит к удовольствию: «Я интерпретирую аристотелевскую концепцию души как возникающего эффекта воплощения, процесса, который посредством тела превращает физические энергии в объекты ориентированной на действие онтологии» [15, 122].

Если, по словам Эдуарда Ганслика, музыка являет собой движущие звуковые формы [11], то есть исключительно физическую энергию, созданную человеком, то именно желание телесной идентификации подталкивает к производству и распознаванию этой энергии, к поиску удовольствия, скрытого в акте эмпатии, сочувствия. Исходя из подобных рассуждений, создание музыкальной семантики невозможно без резонансного поведения тела. Леман вводит в музыкальный анализ термины «телесная вовлеченность» и «поведенческий резонанс», объясняя: «Музыкальный смысл основывается не только на перцептивном анализе музыкальной структуры, но в значительной степени на телесных действиях. Процесс музыкального обозначения имеет свои корни в отражении акта и его восприятия в соответствии с индивидуальной онтологией, ориентированной на действие» [15, 17].

Интересно, что некоторые наблюдения античных философов находят свою аргументацию в области современной науки. Ученый Ален Бертоз в книге «Le sens du mouvement» (игра слов: чувство движения и смысл движения) показывает с точностью нейрофизиолога, как все сенсорные механизмы человеческого тела связаны кинестезией, и приходит к выводу: «Удовольствие — самый важный элемент, необходимый для восприятия и когнитивности (познания) человеческого организма (курсив мой. — В. Ж.)» [6, 150], — добавляя, что источником этого удовольствия является движение. Он объясняет феномен «Мадлен»7 Марселя Пруста, показывая, в каких частях головного мозга активируется процесс заполнения недостающими элементами, приводящего к мультисенсорному удовольствию, и описывает особую игру между двигательной памятью и умственной стимуляцией движения.

Восприятие — это прежде всего отбор и предвосхищение, предсказание (anticipation), «сравнение ожидаемого и реального состояния» [6, 99], следовательно, процесс движения. «Способность предсказывать траекторию движущихся объектов сыграла фундаментальную роль в выживании даже самых примитивных видов. С самых ранних этапов эволюции нервная система приобрела средства обнаружения хищников или возможных жертв и предсказания направления движения. Эволюция сделала мозг предсказателем, а не счетоводом ситуаций. Воспринимать объект — значит представлять действия, связанные с его использованием. Точно так же слушание музыки уже означает ее пение или исполнение» [6, 180]. Бертоз цитирует философа Анри Бергсона, который сказал: «Мозг — это орган пантомимы, и только пантомимы. Его роль состоит в том, чтобы имитировать жизнь духа, а также внешние ситуации, к которым дух должен адаптироваться. Мозговая деятельность для умственной деятельности такая же, как движения дирижерской палочки для симфонии» [4, 850].

Вдохновленный исследованиями Алена Бертоза, а также трудами философов Жиля Делёза, Александра Кожевникова, Жоржа Батайя и учением своего профессора по ритму Фернанда Ширрена (школа Mudra Мориса Бежара), бельгийский режиссер и композитор Тьерри Де Мей сочиняет музыкальные произведения, исходя из специфики телесного движения. Около тридцати лет он сотрудничал с хореографами, такими как Анна Тереза Де Кеерсмакер («Rosas danst Rosas») или Вим Вандекейбус («What the Body Does Not Remember»), что подтолкнуло композитора к созданию многомерной системы обозначений движений в музыкальной партитуре, а затем к написанию «музыки жестов»: «Hands» (1983), «Musique De Tables» (1987), «Silence Must Be!» (2002) — пьес, принесших ему международную известность.

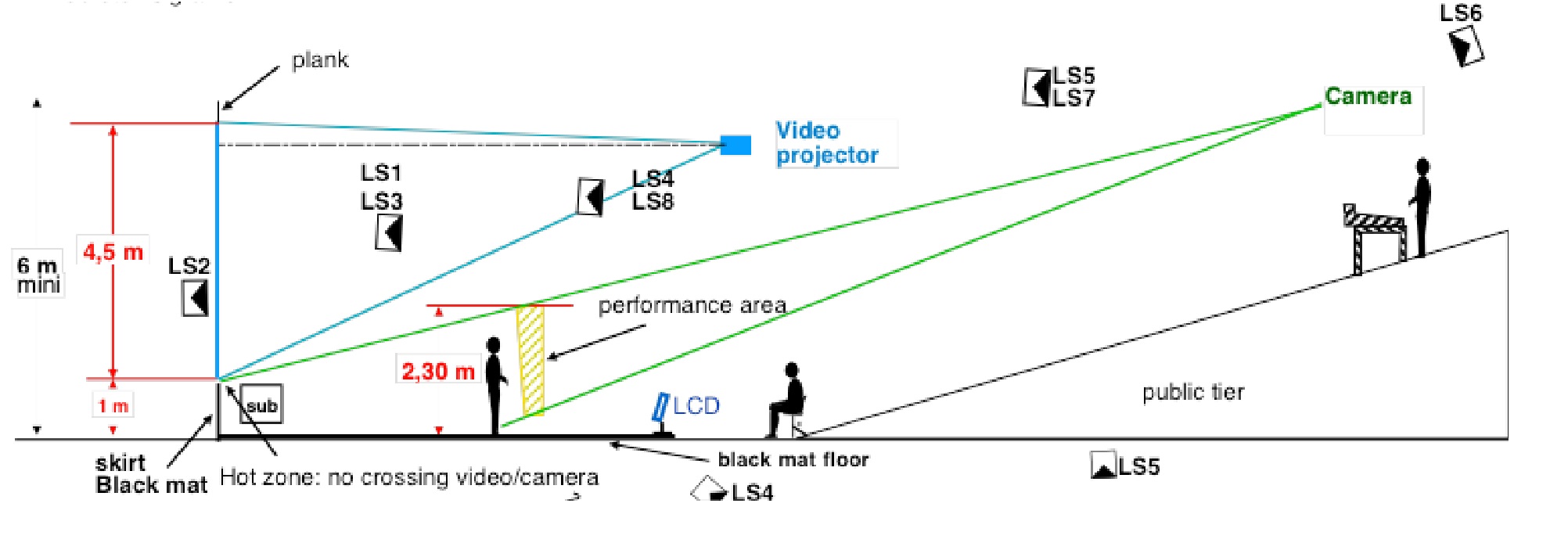

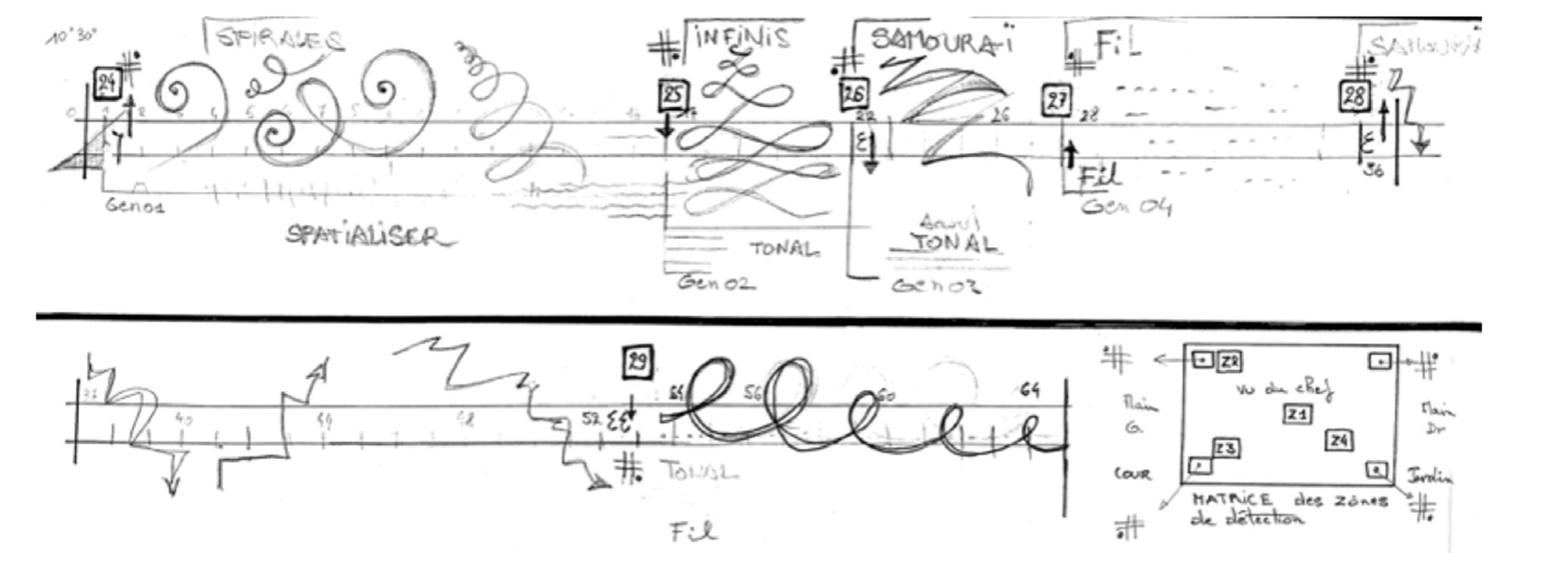

Композитор не боится использовать в своей работе новейшие технологии при условии, что они служат художественному замыслу. Последним «фильтром» в процессе работы с современными устройствами обязательно должен быть человеческий фактор, то есть работа с исполнителем, танцором или музыкантом. Движение тела, его первичность открывает для Тьерри Де Мея искусство и позволяет ему оставаться на стороне жизни: оно является импульсом для композиции и одновременно маяком творчества, охраняющим его от создания излишних алгоритмов. После двадцатилетнего опыта работы над «музыкой жестов» в 2004 году Де Мей расширил свой подход с помощью разработки, основанной на технике захвата движения. Совместно с Жаном Жоффруа и Кристофом Лебретоном он создал проект «Light Music»: это и «легкая музыка», поскольку у исполнителя нет инструмента на сцене, и «музыка света», поскольку цифровая система позволяет связывать жест и звук в реальном времени и как бы рисовать музыку в пространстве [10]. Благодаря долгой совместной работе в трио композитор — информатик — перкуссионист была создана таблица активируемых зон в пространстве и установлено 11 режимов взаимодействия с устройством в зависимости от творческих задач, указанных композитором. Партитура совмещает в себе номенклатуру записи «музыки жестов», разрабатываемую композитором еще с 1980-х годов, заметки о «cue» (выборе запрограммированных конфигураций работы со звуком и движением), традиционную нотацию, а также графические изображения жеста.

Илл. 5. Техническая схема Light Wall System

Произведение состоит из вступления, пяти частей и коды, структурированных прежде всего ритмом. Именно ритм является точкой схождения звукового и жестового значений. Музыкально следуя по схеме crescendo — climax — résolution — decrescendo, пьеса также имеет и некое семантическое развитие. Вплоть до финальной части для извлечения звуков задействованы исключительно жесты невербального характера. Некоторые из них кажутся спонтанными, другие вызывают более конкретные ассоциации (например, дирижерские обозначения или движения, напоминающие индийский танец). Звуки делятся на две основные категории: абстрактные, синтезированные и провоцирующие воспоминания, часто связанные с природой (море, ветер, шум колосьев в поле). Абстрактный и реальный мир звуков и жестов вызывает одновременно личные, интимные ассоциации и знакомые каждому человеку ощущения.

В начале пьесы исполнитель бережно представляет звуки и жесты в пространстве, доходя до его будто бы неконтролируемого заполнения. Ощущение нарастающего напряжения за счет такого уплотнения невербальными элементами приходит к разрешению в последней части, где на языке жестов для глухонемых цитируется фраза Фридриха Ницше из знаменитого труда «Так говорил Заратустра»: «Нужно носить в себе еще хаос, чтобы родить танцующую звезду». Таким образом, материал, изложенный на метасемантическом уровне в начале пьесы, доводится до кульминации и оформляется в смысловое значение благодаря словам, провоцируя ощущение дежавю в конце пьесы (и уже упомянутое внезапное аристотелевское aha!). Поэтический и метафизический характер данной цитаты настолько силен, что вызывает потребность вернуться к интимному состоянию. «Silence Must Be!» — пишет перкуссионист в воздухе уже буквами в завершении пьесы, параллельно цитируя музыкальный отрывок из одноименной пьесы Тьерри Де Мея.

Илл. 6. Отрывки из партитуры «Light Music»

Такая структура, приводящая к полноценности восприятия через воспоминание о предлингвистической стадии существования человека, напоминает ви́дение Ницше трех фаз развития жеста: первые жесты, относящиеся к внутреннему ощущению, выдвигаемые наружу с помощью движения тела; жесты, идентичные ощущению (мимика); жесты, заменяемые системой символов (не только для сопровождения и понимания). Мимика, пронизывая музыку с течением времени, может стать «языком звуковых знаков» и приобрести символическое значение — следовательно, «звуковые фигуры» следует понимать в контексте видимого языка жестов [22, 80]8. Именно Ницше рассматривает движение и танец как привилегированное искусство и говорит о важности жеста в музыке: «[Музыка] без объяснения танца или языка тела – простой шум. Ухо, благодаря давней привычке ассоциировать музыку и жест, спонтанно учится интерпретировать звуковые образы» [22, 81].

Музыкальное построение «Light Music» можно сравнить с композициями Сальваторе Шаррино: заполнение тишины, будто живописного пространства, звуковыми движениями. Идея жеста как носителя звукового смысла позволяет взглянуть под данным углом на работу многих других композиторов ХХ века, таких как Арнольд Шёнберг, Дитер Шнебель, Курт Вайль, Хельмут Лахенман, Маурисио Кагель, Дьёрдь Куртаг, Лучано Берио, Жорж Апергис. Их творческие поиски сегодня продолжают развиваться в пьесах, подобных «Light Music», задействуя уже цифровые технологии. Роль подобных средств состоит в приближении различных материй к одной точке отсчета, в создании некой трансмодальности функционирования музыкального материала и жеста. При этом сложность произведения определяется не технологичностью цифрового устройства, а его взаимоотношениями с замыслом композитора и исполнением.

Спустя двенадцать лет после создания «Light Music» на открытии фестиваля Manifeste в IRCAM Тьерри Де Мей представил свою новую работу «Simplexity la beauté du geste», название которой отсылает к книге уже упомянутого нейрофизиолога Алена Бертоза «Simplexity» [5]. Композитор, вдохновленный научными открытиями, касающимися движения тела, и в то же время его простой красотой, повторно обратился к системе интерактивных световых проекций и создал светящиеся окна, в которые «входят» танцоры и музыканты, чтобы играть со звуком посредством движения своих тел. Технологический аспект, намеренно ограниченный в концертной ситуации, присутствовал на этапах сочинения произведения: Тьерри Де Мей использовал программное обеспечение, симулирующее движения цифрового маятника. Он долго выбирал фрагменты этих движений, их ассоциации с природными формами, и затем предлагал их музыкантам для сеансов импровизации. Элементы подобных сессий были включены в конечную композицию пьесы. Так последним решающим фактором в этом процессе по-прежнему остается человеческий.

Заключение

Эволюция человека, начавшаяся с высвобождения телесной силы и достигшая экстериоризации памяти и сознания, порождает сегодня новые когнитивные, эстетические и социальные мутации. На этой еще незавершенной стадии цифровых потрясений возникает парадокс: художник выражает потребность в чувстве вовлеченности, резонансе с миром, в возвращении к естественным и многомерным ощущениям тела, связанным с его движением, но для выражения этой потребности часто обращается к технологиям. Музыкальная композиция, созданная с использованием новейших средств, пропускается через «человеческий фильтр», или, наоборот, сам человек рассматривается через некую призму цифровых инструментов. Технологии сегодня служат своеобразной мембраной между человеком, его творческой способностью и реальным физическим миром [18]. А их виртуальность будто является новой и необходимой рамкой для возможности понимания самого этого мира.

Несмотря на кажущуюся новизну, подобное возвращение к телесности уже знакомо истории западной культуры. Здесь можно вспомнить такие ключевые станции технического прогресса, как изобретение печати в эпоху Возрождения, совпавшего с пробуждением интереса к человеческому телу после аскетизма Средневековья. Сегодня поиски нового единства человека с миром и новой внутренней гармонии человеческого существования — это одна из естественных реакций на ускорение и лидерство техники, оставляющей изобретателя позади себя в, казалось бы, уже необратимом процессе ее развития. И, возможно, именно художническая, композиторская интуиция может ответить на подобный вызов «трансформирующего зеркала» [18] реальности XXI века.

Литература

- Тарнопольский В. Г., Высоцкая М. С., Цареградская Т. В. Композиторы современной Франции о музыке и музыкальной композиции. М. : Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2020. 264 с.

- Цареградская Т. В. Музыкальный жест в пространстве современной композиции. М. : Композитор, 2018. 362 c.

- Barthes R. Image — Music — Text. New York : Hill and Wang, 1977. 220 p.

- Bergson H. L’Energie spirituelle // Oeuvres. Paris : Presse Universitaire de France, 1963. 1128 p.

- Berthoz A. La Simplexité. Paris : O. Jacob, 2009. 256 p.

- Berthoz A. Le sens du mouvement. Paris : O. Jacob, 1997. 336 p.

- Carinola V. R. Composition et nouvelles technologies: vers des nouveaux agencements des catégories musicales. Thèse de doctorat, l’Université de Lyon, 2019. 378 p.

- Deleuze G., Guattari F. L’Anti-Œdipe: Capitalisme et schizophrénie. 1 (Critique). Paris : Minuit, 1972. 493 p.

- Desroches M., Stévance S., Lacasse S. Quand la musique prend corps. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2014. 390 p.

- Geslin Potapova V. Le geste, le mouvement et des nouvelles lutheries dans la musique contemporaine à travers “Light Music” de Thierry De Mey. Nice : Loxias-Colloques, 2018. 22 p.

- Hanslick E. Du beau dans la musique: essai de réforme de l’esthétique musicale. Paris : Brandus, 1877. 126 p.

- Kogler S., Olive J. P. Expression et geste musical. Paris : L’Harmattan, 2013. 244 p.

- Krueger M. W. Artificial Reality II. Boston : Addison-Wesley Professional, 1991. 286 p.

- Lehmann H., Kaltenecker M. La Révolution digitale dans la musique: une philosophie de la musique. Paris : Editions Allia, 2017. 224 p.

- Leman M. Embodied music cognition and mediation technology. Cambridge, MA/London : The MIT Press, 2008. 297 p.

- Leroi-Gourhan A. Le Geste et la Parole. Volume II. La mémoire et les rythmes. Albin Michel Sciences, 1964. 285 p.

- McLuhan M. La galaxie Gutenberg: la génèse de l’homme typographique. Trad. J. Paré et D. Wolton. Paris : CNRS Éditions, 2017. 552 p.

- Rokeby D. Transforming Mirrors: Subjectivity and Control in Interactive Media // Critical Issues in Electronic Media. Ed. Simon Penny. Albany : State University of New York Press, 1995. P.133–158.

- Rosa H., Lacroix A. Remède à l’accélération : impressions d’un voyage en Chine et autres textes sur la résonance. Philosophie magazine, 2018. 93 p.

- Stiegler B. États de choc: bêtise et savoir au XXIe siècle. Essai. Paris : Mille et une nuits, 2012. 355 p.

- Stranska L., Zénouda H. Son, image, geste: une interaction illusoire? Paris : L’Harmattan, 2015. 266 p.

- Zenk M. L’écriture du geste théâtral, cinématographique et musical dans la pensée de Roland Barthes, Jean-Luc Godard et Pierre Boulez // Kogler S., Olive J. P. Expression et geste musical. Paris : L’Harmattan, 2013. P. 77–92.

Комментировать