Памяти Юрия Семёновича Корева: о нем и его словами

Памяти Юрия Семёновича Корева: о нем и его словами

С именем Юрия Семёновича Корева неразрывно связана история отечественной музыки второй половины ХХ — начала XXI века. И сам он — неотъемлемая часть этой истории. Без малого шестьдесят лет проработал Корев в журнале «Советская музыка» (с 1992 года — «Музыкальная академия»), сорок два года из которых (с 1970-го по 2012-й) был его главным редактором. Около 60 лет оставался он также активным деятелем Союза композиторов СССР, в 1968–2015 годах — секретарем по вопросам музыкознания и критики Союза композиторов РСФСР, позднее России.

Как самого долголетнего из руководителей всех наших «толстых» журналов Юрия Семёновича справедливо называли главным редактором по профессии: он обладал всеми необходимыми для этой работы качествами. И хотя можно прочитать у него, что «редакция журнала — и это общий закон — структура сугубо иерархическая, чтобы не сказать авторитарная» [5, 20], — на самом деле он неизменно следовал методу коллегиального руководства.

Нутром психолога ощущал Корев неповторимую индивидуальность работавших под его началом редакторов, ценил и бережно относился к каждому из них. Не раз повторял он: «Журнальное дело — человековедение, а не только музыкознание!» Юрий Семёнович умел сплачивать людей: и коллектив редакторов, и авторов журнала — не просто авторов, а, как сам он выражался, «журнально мыслящих авторов».

В трудные для журнала минуты главный обращался к читателям. Так было в первом номере 1992 года, когда «в обстоятельствах, которые… заставляют нас — почти как во время войны — перейти к изданию фактически периодического альманаха» [9, 1]. К счастью, этого не случилось. Сделавшись ежеквартальным, журнал остался журналом, сохранил не только строгую периодичность издания, но, что важнее, живую обратную связь с читательской аудиторией, с жизнью широкого музыкального сообщества.

И не случайно новым названием «Советской музыки» стала «Музыкальная академия». В том же «Обращении к читателям» говорилось: «Выбор пал на слово “академия” в его изначальном понимании — как непосредственного общения людей мыслящих (вспомним Академию Платона), и к тому же мыслящих музыкально: как известно, в XVIII веке “провести академию” означало устроить концерт или серию концертов» [9, 1] 1.

...Долгое время редакция журнала работала в двух квартирах первого этажа композиторского дома на тогдашней улице Огарёва. В одной из них располагались «приемная», «кабинеты» Корева и многолетнего его заместителя Лианы Соломоновны Гениной; в другой — «кабинет» ответственного секретаря журнала — ветерана Великой Отечественной войны Софьи Борисовны Рыбаковой, и комнаты, в которых работали редакторы. Обилие кавычек означает здесь предельную скромность нашего журнального антуража. Две эти квартиры отделены были друг от друга лестничной площадкой, но наша, редакторская, сторона прочно впитала в себя атмосферу присутствия главного. И если в находившемся на той же лестничной площадке медпункте Союза композиторов милейшая и, как казалось нам, молодым тогда и нечасто ее беспокоившим, всесильная Циля Абрамовна Коган готова была врачевать наши тела, то Юрий Семёнович врачевал наши души — столь же ненавязчиво, сколь и неуклонно.

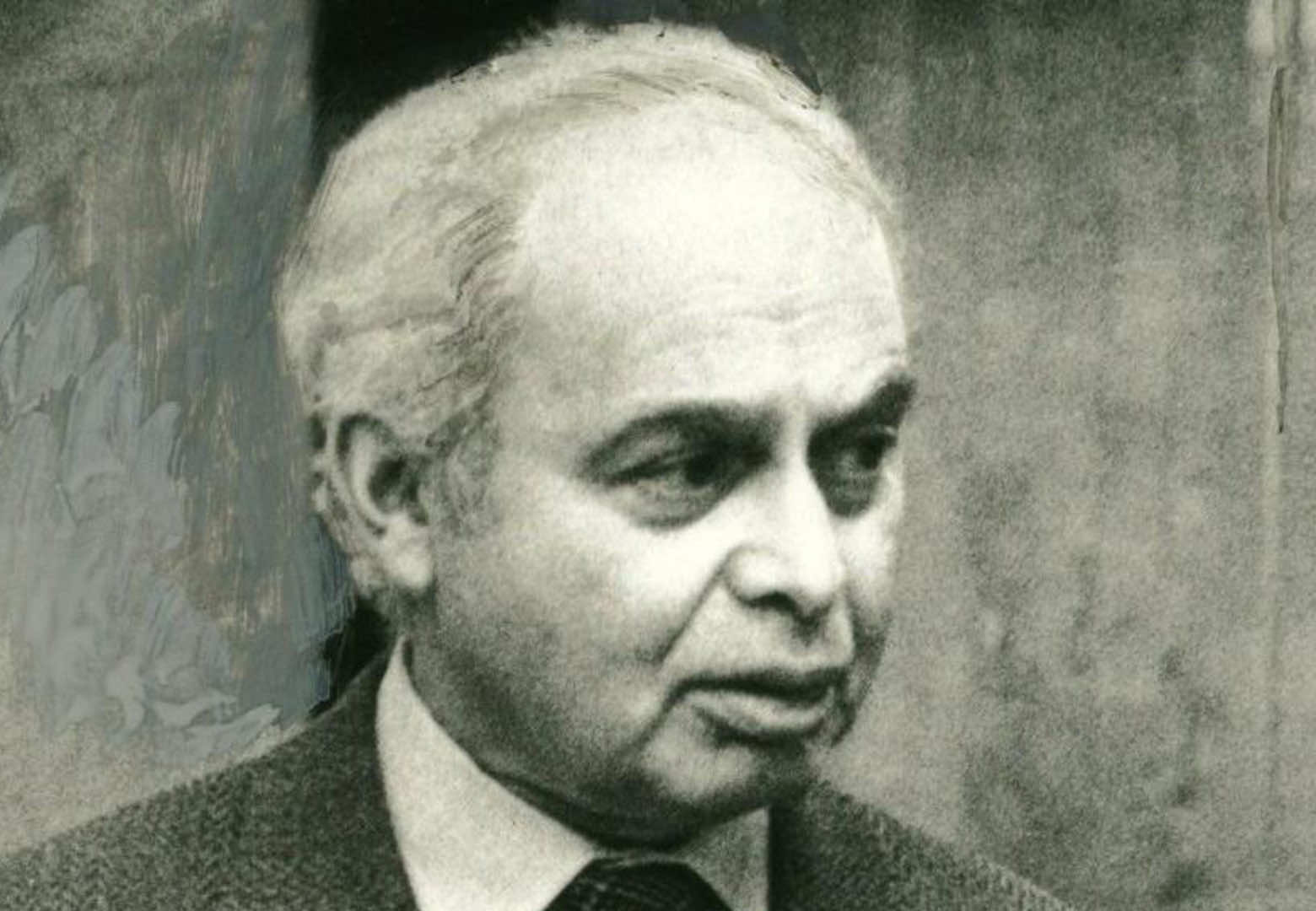

Юрий Корев

Yury Korev

Фото: go.zvuk.com

Корев обладал пронзительной зоркостью восприятия всего наследия культуры и тех незримых для других тончайших нитей, которые связывают в нем прошлое с настоящим. Его отличало чуткое понимание музыкальной формы каждого сочинения, чувство пропорций. С поистине снайперской точностью выстраивал он структуру каждой своей статьи, а редкий талант редактора позволял ему оказывать действенную помощь авторам журнала в выстраивании композиции их текстов. При этом убедительность аргументации им своих принципиальных доводов была неотразимой.

К формированию коллектива редакции Юрий Семёнович относился с той тщательностью и скрупулезностью, с какой собирает свои коллекции филателист. Об отношении его к редакторам красноречиво говорят многие факты. Ближайшими, высоко ценимыми главным сподвижниками долго оставались Л. Генина и С. Рыбакова. Не раз противостоял он злобным нападкам на Генину — в особенности после статьи в «Советской культуре», которая мало чем отличалась от зубодробительной критики корифеев нашего музыкознания Л. Мазеля и В. Цуккермана и подразумевала необходимость «организационных выводов».

Cквозь десятилетия пронес Корев начавшуюся еще в молодости и неомраченную служебными отношениями дружбу с Мариной Нестьевой, восхищался Мариной Рахмановой, сочетавшей глубочайшее знание русской классической музыки — включая музыку духовную — с поразительной скоростью работы. Отдавал должное заслугам серьезного музыканта-теоретика Дины Дараган и высококультурной, отлично знавшей поэзию и писавшей стихи, хотя и не имевшей специального музыкального образования Галины Друбачевской. С одинаковым уважением относился к трудившимся в журнале в разные годы Павлу Пичугину, Алле Григорьевой, Алле Бретаницкой, Ирине Медведевой, Наталье Власовой, Виктору Лихту, Сергею Беринскому, Татьяне Диденко.

О высочайшей квалификации редакторов, собранных главным, говорило то, что многие из них сочетали службу в журнале с работой над собственными книгами и статьями, а если некоторые из них со временем и покидали журнал, то занимали ответственные должности в Государственном институте искусствознания, Московской консерватории и ее издательском отделе, в Музее музыкальной культуры и Московской филармонии.

1970-е годы сделались временем эмиграции многих советских музыкантов. Не обошла она и редакцию журнала, хотя мало что изменила в тактике главного. После отъезда за рубеж в 1972 году заведующего отделом исполнительского искусства Григория Хаймовского он пригласил на ту же должность автора этих строк — один день спустя погромного конкурса в Симфоническом оркестре Госкомитета по радиовещанию и телевидению. Через три года после эмиграции Соломона Волкова взял в журнал Наталью Зейфас, ушедшую из Главной редакции пропаганды иновещания. Украинского композитора Леонида Грабовского, ученика классиков национальной музыки Л. Ревуцкого и Б. Лятошинского, отвергнутого в Киеве как авангардиста, «вытащил» в начале 1980-х годов из московского Дома литераторов, где он работал ночным сторожем.

В редакции журнала бывало, как правило, весело и многолюдно. Словно магнит, притягивала она к себе посетителей, которые приезжали в Москву со всей страны — не только членов редколлегии и авторов, не только композиторов и исполнителей, но и литераторов, философов, театроведов, киноведов. Шумно и горячо обсуждались волновавшие всех насущные проблемы культуры.

Одинаково поражало ощущение Коревым целостности редакционного коллектива, целостности каждого выпускаемого номера журнала, целостности всей советской музыкальной культуры. Именно поэтому с такой болью переживалось главным, что с развалом СССР порушенными оказались все связи между национальными культурами, — именно эта боль диктовала ему как первоочередную задачу журнала посильное их восстановление.

Австрийский философ и психолог Виктор Франкл утверждал, что жизнь человека обретает смысл благодаря ценности творчества, переживания и способности согласиться с реалиями, изменить которые он не властен. Юрий Семёнович никогда не говорил о необходимости принимать жизнь, как она есть, «нести свой крест». При столкновении с драматическими событиями личного и общественного плана — а их было на его веку более чем достаточно — он выражал ту же мысль проще: «Будем жить дальше!»

Он хорошо понимал, что в условиях, в которых оказывается человек, занимая важный официальный пост, никому не «избежать ни некоторых, подчас весьма жестких, ни некоторых, подчас весьма слабых позиций, независимо от того, сочетались бы “подневольные” высказывания с сугубо личным или нет» [8, 2].

Вся деятельность Юрия Семёновича освещена была внутренним светом, который излучала его личность. В общении с ним неизменно ощущались высокая интеллигентность, благородство, редкий дар доброты. При этом никогда не проскальзывало и намека на утверждение собственного достоинства. Общественное признание он обретал благодаря тому, что неприкосновенным оставалось для него право на достоинство каждого человека. И потому, вероятно, так естественно соотносится с личностью Юрия Семёновича чувство чести, которое часто, по традиции, приписывают лишь уроженцам Кавказа.

Максимальная скромность отличали главного — в облике, одежде, в манере поведения, в отношении к окружающим. Мягкость и уважительность общения с собеседником сочетались у Юрия Семёновича с твердой убежденностью в собственных жизненных принципах. Он был, как невероятно метко сказал однажды об игре Сергея Рахманинова-пианиста Александр Пастернак, «твердоскачущим». При этом он умел уважать и позицию другого, даже не разделяя ее; никогда не навязывал собственную. Неизменно находил возможность, как выражался он, «играть на третьем поле» (поясню чуть ниже), как бы следуя латинской максиме «urbi et orbi» (никому не в обиду).

Корев обладал нечасто встречающейся способностью внимательно слушать собеседника и еще более редким умением слышать его. Словно проникавшие в тебя глаза Юрия Семёновича напрочь исключали возможность быть в разговоре с ним неискренним. Не только обмануть его, даже слукавить казалось просто невозможным. Общение с ним приучало к тем высоким нравственным и этическим нормам, которым ты пытался следовать сам, которыми невольно начинал измерять поступки других людей, далеко не всегда, увы, находя их отвечавшими этим нормам...

Никогда не забыть мне, как в годы, когда Корев не работал уже в журнале, пришел я к нему в некотором смятении. Закончив только что большую книгу о Давиде Ойстрахе, я снабдил ее подробным аннотированным указателем имен, размер которого никак не устраивал издателя. Я не знал, как разрешить наш спор. «Вы правы, так же как прав и издатель, — сказал мне Юрий Семёнович. — Предложите ему “игру на третьем поле” — ни на своем, ни на его…»

Признаться, не сразу усмотрел я в совете этом спасение, но после нескольких дней размышлений принял решение заменить пространный указатель заключительной главой «Давид Ойстрах. Круги общения». Издатель принял мое предложение безоговорочно, хотя оба мы не знали, в какие рамки вместятся эти «Круги». Когда же глава была завершена, размер ее оказался... чуть большим, чем объем снятого указателя.

...Был ли Корев человеком верующим, верил ли он в Бога, мы не знали, — в те времена не принято было кичиться верой, да и не в характере Юрия Семёновича было раскрывать свое нутро. Но наверняка знали мы, что следовал он евангельской притче от Луки: «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Верил в великую традицию отечественной культуры — «следовать высшим идеалам, ею повелевающим и ее направляющим, идеалам нравственного служения Вере, Добру и Красоте» [13, 47]. Верил в величие музыки, которая способна спасти какой-то важный пласт нашего духовного мира.

Теми же евангельскими заветами поверял Корев истинное творчество — как «единство природной, генетической связанности и с высшими законами бытия, и одновременно с возможностью индивидуального, личного истолкования этого всеобщего и природного <…>» [13, 47]. Ими же оценивал отпущенный человеку талант — как «подарок судьбы <…> то, что подлежит не сохранению (как главная цель), но приумножению, не мыслимому без служения во имя развития <…>» [2, 89].

Талант композитора Корев измерял его способностью расположить самые различные краски, стилистические манеры, техники и другие средства выразительности «в плоскости одной палитры — своей, собственной...» [11, 15]. Теми же критериями руководствовался он при определении таланта музыканта-исполнителя: «Мировая восприимчивость — при строжайшем отборе близкого себе и решительного отторжения чуждого — плюс мировая открытость музыкантского кругозора для всего нового <...>» [13, 45].

Созидающая, творящая натура Корева являет себя в каждой из сотен статей, написанных им как критиком и как музыковедом. Всем им в высшей степени присущи те свойства, которые сам он считал первостепенными для своей профессии. Каковы же они, эти свойства?

Тонкий анализ сущностной сердцевины вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дней окружающей нас музыкальной жизни и кардинальных ее проблем. Этически актуальной оставалась всегда для Корева оценка советского периода отечественной культуры. Сознавая все его извращения, более того — сполна хлебнув их в собственной работе главного, он категорически не разделял огульного его отрицания как эпохи одних только потерь. «<…> “Эпох сплошного кладбища” не существует, в принципе не бывает», — писал он. «Я убежден, что нельзя винить современника тех или иных событий в том, что он воспринял их так, а не иначе. Это бесполезно и с точки зрения человеческой, и с точки зрения исторической. Прежде, чем вынести суждение о каком-либо деятеле, надо понять эпоху, в которую он жил, оценить условия, в которых он вынужден был существовать. <...> Только комплексное, непредвзятое восприятие предшественников и вообще — прошлого — исторически позитивно» [6, 93, 95].

И еще одна проблема, столь же «вечная» сколь и актуальная для нашей культуры и так непросто для многих решаемая — русская или европейская ее ориентация, — предстает у Корева едва ли не априорной: идеал в творчестве отечественного художника — «неколебимая русскость во главе плюс “европейство” <…>» [11, 15].

Ясное толкование находит у Корева и понятие современного в искусстве. Приветствуя Реквием Д. Кабалевского, Арию для скрипки со струнным оркестром Г. Галынина, написанные на языке вполне традиционном, но наполненные интонационной содержательностью, он критиковал вокальные циклы М. Таривердиева на стихи Л. Мартынова и В. Маяковского за отсутствие в них опоры на национальную почвенность. Признавая, что оратории Ю. Шапорина «Доколе коршуну кружить», как и в целом музе композитора, «чужды многие крупные творческие явления ХХ столетия», он вопрошал: «Означает ли это, что муза Шапорина чужда ХХ веку?» И сразу же отвечал: «<...> по-настоящему самобытный талант отличается не только тем, что он ассимилирует влияния современного ему “чужого” искусства, но прежде всего тем, что, соприкасаясь с иными влияниями, он отталкивает их от себя...» ([3, 12], цит. по [7, 54]).

Зоркое слышание творческой индивидуальности музыканта. При всей широте художественных интересов Ю. Корева, которого живо волновали состояние теоретического музыкознания и исполнительского искусства, проблемы филармонической жизни и музыкального театра, чаще всего писал он о композиторском творчестве. Мало кто мог сравниться с ним в знании современной отечественной музыки — авторов из Москвы и Ленинграда, союзных и автономных республик.

Вспоминая середину 1950-х годов, Корев писал, что «в российское искусство вошел Сергей Слонимский — вошел естественно, под звездным “знаком Питера” со своим августовским львиным гороскопом» [11, 15]. Критикуя оперу Р. Щедрина «Не только любовь», утверждал, что уже в названии ее закодирован неверный тезис. «Нет, не может быть лирической оперы, в которой под конец выводилось бы, что любовь — ничто в сравнении с другими жизненными “предначертаниями” <...> Хороша же эта “Кармен”, у которой оказалась отнятой как раз та черта, которая составляет жизненную суть той, настоящей, с которой та Кармен рассталась только вместе с жизнью». И заключает: совершенно иное впечатление произвела бы эта партитура, если бы композитор «настроился на другую психологическую волну и со всей силой своего выдающегося таланта провозгласил: “Только любовь!”» ([10, 25], цит. по [7, 181]).

Жаль, что мысль эта не была продолжена Ю. Коревым шесть лет спустя, когда в 1967 году появилась «Кармен-сюита» Р. Щедрина, в которой — и в самой партитуре, и в гениальном воплощении ее М. Плисецкой на сцене Большого театра в балете Альберта Алонсо — как раз и провозглашено: «Только любовь!»

Как об интеллигенте, наделенном «душой, обращенной, кажется, ко всем векам и народам, ко всей вселенной», пишет Корев об А. Тертеряне. «Тертерян был человеком природы. Не “песчинкой в мирозданьи” (П. Антокольский), но частью этого мироздания, от него неотъемлемой, сознательной и мыслящей, “венцом Творенья”, человеком в космосе... И ему, Тертеряну, было внятно поэтому все сущее — видимое и невидимое». И еще: композитор был убежден, что «музыкальная интонация (звук вообще) — первичнее речевой интонации и слова», и наделен «восприятием звука-интонации как уникального выражения национального духа» [12, 196].

Философское начало приветствовал Корев также в творчестве Фараджа Караева и призывал коллег-музыковедов преодолевать «“раритетность” философской проблематики» музыкознания [5, 20].

Ополчаясь против «глобального вала “маскульта”», «всезахватывающей примитивности дискотек», «демонстративной дилетанщины», Корев не исключал тем не менее массовые музыкальные жанры — прежде всего песню — из орбиты своих общемузыкальных интересов. Он признавался: «<...> я уже с детства оказался в сфере русской массовой музыки: она была мне внятна, мною любима». Без советской песни, ее исполнителей «я не представлял себе бытие нашего “искусства звуков”, да, если угодно, и гармоничное развитие культуры в советской стране» [2, 88].

Не без самоиронии называл Юрий Семёнович это увлечение «аномалией» своих профессиональных склонностей. И симптоматично, что когда в одном и том же номере журнала опубликованы были в 2004 году две его статьи — о выдающемся музыковеде Александре Шавердяне и об Иосифе Кобзоне, — чуткость анализа и глубина суждений наравне проявились в них обеих.

Важнейшей чертой творческой индивидуальности Кобзона Корев называет его эйдетическую (разновидность образной) память, которая способна одномоментно вбирать в себя и сохранять образ, его форму и сущность. «<...> вместе с каждой песней в отдельности и вместе с подавляющим большинством ее истинно художественных образцов, — пишет он, — в творчество Кобзона, в ауру его воздействия на аудиторию входит цельный, неподдельный, истинный образ самой жизни — жизни и самого артиста, и прожитой и проживаемой миллионами людей, его современников». И далее делается вывод, которым уничтожается мнимая пропасть между музыкой массовой и классической: «Так понимаемая медитативность, строго говоря, составляет принципиально важную черту академического камерного исполнительства» [2, 88] 2.

Дар радоваться каждой встрече с новой талантливой музыкой — как не сказать об этом, говоря о первостепенных, по убеждению Корева, свойствах музыковеда? Как не сказать о радости, с какой впитывал он в «младоконсерваторские» годы только что сочиненное Фортепианное трио Д. Шостаковича, с какой внимал в середине 1960-х «Голосу из хора» Г. Свиридова, «Виринее» С. Слонимского, «Поэтории» Р. Щедрина (при всей неоднородности его впечатлений от этой партитуры), а в 1990-х принял Камерную симфонию № 2 («Ода памяти жертв революции») и «Духовный стих» Ю. Буцко, названного им одним из наиболее значительных русских современных композиторов, симфонию «О погибели земли русской» Н. Сидельникова и Двадцатую симфонию М. Вайнберга — этой драмы «несовместимости с жизнью» и, вместе с тем, драмы «самой жизни»? [4, 39–40].

Литературный талант, неизменно образное мышление, емкость слова и отточенный слог, которыми был одарен Корев, гарантировали ему возможность выражать самые глубокие мысли о музыке, «не переступая тончайшей грани между языком звуков и языком вербальным, между, иначе говоря, метафизикой музыкальных смыслов и литературно-философской интерпретацией этих смыслов <…> через “аналогию-ассонанс”, метафору, ассоциацию, “выход” в иные плоскости уподобления, — осмысления и переосмысления творчества своего... Героя…» [5, 20].

Несть числа ярким образным сравнениям в его работах — таким, к примеру, как сопоставление Фортепианной сонаты Р. Щедрина со «Взятием снежного городка» В. Сурикова. Потому-то, говоря о Кореве, трудно отрешиться от соблазна говорить его словами...

Перечитывая написанное Коревым, поражаешься тому, как много зерен брошено было им в почву музыковедения — зерен, урожай с которых до сих пор далеко не вычерпан. Одно из многих возможных тому подтверждений — его статья об А. Хачатуряне, не статья даже, а небольшое вступление к подборке материалов в канун 100-летней годовщины со дня рождения композитора. Он писал об «иллюзии демократичной всепонятности» музыки композитора, ложном ощущении, что «нам было внятно все или, по крайней мере, многое в его личности и искусстве». Скажу здесь в скобках: в ложности этой «всепонятности» мне довелось убедиться позднее и самому, когда, работая над книгой о Хачатуряне, я многократно беседовал с Арамом Ильичем. Эмоциональным шоком сделался для меня тогда контраст между его пронизанной солнцем музыкой и собственным его пониманием своей жизни как трагедии...

Коревым была предложена совершенно новая, «альтернативная по отношению к общепринятой» трактовка творчества Хачатуряна как крупнейшего в ХХ веке «представителя одной из древнейших восточных христианских цивилизаций». «Несомненно, приобщение (композитора. — В. Ю.) к этой вселенской сакральной ауре возникло в детские годы, — подчеркивал Корев, что представляется важным для затронутого выше вопроса о вере самого Юрия Семёновича. — Но я твердо убежден (и с прожитыми годами убеждение мое только крепло), что, однажды возникнув, эта духовная связанность остается с человеком, постоянно живет в нем, в его подсознательном (а у иных и — в сознательном) и лишь вместе с ним покидает земной мир» [1, 1].

Одним из американских критиков сказано было, что если свет, чистый свет можно было бы переплавить в звук, то зазвучала бы музыка Арама Хачатуряна. По убеждению Корева, нет в подобной ее характеристике ничего противоречащего духу христианской цивилизации, которая вовсе не замыкается на «монашеской отрешенности от земных красот и греховных соблазнов». «Радости души», «красочность жизни», продолжает он свою мысль, никогда не были чужды иконописи, музыкальным псалмам, тропарям, канонам, а напротив, всегда были близки «христианскому богопочитанию».

Но есть и другая сторона хачатуряновской музыки — трагическое восприятие мира, порожденное геноцидом армян 1915 года. Отголоски этой национальной трагедии оставили неизгладимую трещину в душе 12-летнего тогда подростка и все ощутимее прорастали с годами в музыке композитора — в Первой симфонии, Фортепианном и Скрипичном концертах, в балете «Гаянэ». «Меру трагедийности, адекватную гению Хачатуряна» обрели они в знаменитой Второй симфонии («Симфонии с колоколом») и в балете «Спартак» — этом «alter ego автора», по выражению Корева.

Но и в «Спартаке», как справедливо подчеркнуто им, трагизм вовсе не заглушил ни «радостей души», ни «красочности жизни». «<...> небесную высоту и чистоту лирического чувства» излучает эта музыка А. Хачатуряна, «“сверхмечту” его самого, его народа <...> обретение человеком свободы выбора, данной ему свыше, свободы, независимости от игры слепых сил судьбы, от непреоборимости Рока <...>». Именно это позволяет Кореву утверждать, что в «Спартаке», поставленном Ю. Григоровичем в Большом театре, «впервые, наверное, на самой авторитетной музыкально-театральной советской сцене столь сильно прозвучал мотив общечеловеческого спасения через искупительную жертву, через страдание, мученическую смерть на кресте. Обобщенно говоря — мотив христианского гуманизма...» [1, 2].

Много писал Корев и об исполнительстве, касаясь коренных проблем этого вида творчества. Горько сетовал на «устоявшуюся систему “концертной неисполняемости”» множества прекрасных современных сочинений. «<…> автор, лишенный повседневного общения с аудиторией, необходимой каждому художнику “обратной связи”, невольно утрачивает чувство “направленности формы” <…>» — утверждал он [4, 37]. В то же время исполнителям «в не меньшей мере, чем музыковедам, композиторам, слушателям, необходим и слуховой опыт, и понимание того, как надо интерпретировать такую музыку (речь в данном конкретном случае шла о возвращавшейся в наш концертный обиход русской духовной музыке. — В. Ю.)» [4, 38]. Прекрасно понимал Корев важность «постоянного и благородного внимания к композитору и всесветно известных и молодых исполнителей» [11, 15]. «Выдающимся музыкантом» не раз называл пианиста и дирижера Игоря Жукова. На примере исполнения Н. Герасимовой и И. Жуковым романсов М. Глинки и С. Рахманинова приветствовал миссию пианиста как «солирующего аккомпаниатора».

Как о выдающемся драматическом артисте, навсегда плененном «редкостными возможностями раскрыть свой талант певческими средствами», как об «интерпретаторе, художнике-соавторе — самостоятельной и самодостаточной творческой Личности» отзывался он о Сергее Яковенко [14, 84–85].

Корев мечтал о появлении статьи, в которой тенденции исторического развития русской симфонической классики были бы прослежены через ее интерпретации Е. Светлановым. И уже один этот факт позволяет понять, как высоко ценились Юрием Семёновичем не только дарование дирижера, но сила и значимость исполнительского искусства в целом. Надо ли говорить, как помогало это мне в работе заведующего отделом исполнительского искусства...

...В статье «На девяносто пятом году...» памяти Т. Н. Хренникова Корев писал о «беззаветном и ныне непредставимом по своей интенсивности служении культуре» [8, 1]. Позволю себе этими же словами сказать об ушедшем от нас в том же 95-летнем возрасте Юрии Семёновиче...

Список источников

- Корев Ю. С. Апология к юбилею, или Полвека в центре века // Музыкальная академия. 2003. № 3. С. 1–3.

- Корев Ю. С. Верность песне и себе // Музыкальная академия. 2004. № 4. С. 88–91.

- Корев Ю. С. Вместо выступления // Советская музыка. 1964. № 3. С. 12.

- Корев Ю. С. Возрождая большие традиции // Советская музыка. 1990. № 5. С. 36–43.

- Корев Ю. С. К изучению «философии музыки» Фараджа Караева // Музыкальная академия. 2004. № 1. С. 20.

- Корев Ю. С. Крупный ученый, честный критик. (Вослед 100-летию со дня рождения А. И. Шавердяна) // Музыкальная академия. 2004. № 4. С. 92–95.

- Корев Ю. С. Музыкально-критические статьи. М. : Советский композитор, 1974. 261 с.

- Корев Ю. С. На девяносто пятом году... // Музыкальная академия. 2007. № 4. С. 1–2.

- Корев Ю. С. [Обращение к читателям] // Музыкальная академия. 1992. № 1. С. 1.

- Корев Ю. С. Обсуждаем «Поэторию» Р. Щедрина // Советская музыка. 1969. № 11. С. 25–32.

- Корев Ю. С. Предварительный комментарий. (О Сергее Слонимском) // Музыкальная академия. 2007. № 3. С. 15.

- Корев Ю. С. Человек природы [Авет Тертерян] // Музыкальная академия. 2000. № 1. С. 195–198.

- Корев Ю. С. Эскизы к портрету [Игоря Жукова] // Музыкальная академия. 2007. № 1. C. 45–47.

- Корев Ю. С. 70 и 50 // Музыкальная академия. 2007. № 3. С. 84–85.

Комментировать