Историческая достоверность в либретто оперы Сергея Слонимского «Видения Иоанна Грозного»

Историческая достоверность в либретто оперы Сергея Слонимского «Видения Иоанна Грозного»

Сергей Михайлович Слонимский (1932–2020) в своей шестой опере «Видения Иоанна Грозного» (1993–1995) 1 продолжил традицию русской исторической оперы XIX века 2, прежде всего М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова 3. В центре повествования находится первый русский царь — Иван IV Васильевич (правил с 1547 по 1584 год).

Исследователей-историков и творческих деятелей на протяжении нескольких столетий интересовала не только политическая деятельность Грозного, которая определила дальнейшее развитие государства (присоединение территорий, Ливонская война, конец династии), но и личная судьба царя, так как особенности его психологического поведения напрямую влияли на общественные решения (страх боярских заговоров — окружение себя опричниками, истовая религиозность — жизнь в роли царя-монаха в Александровской слободе).

Римский-Корсаков взял за основу драму Льва Мея и представил музыкальный портрет Ивана Грозного в своей первой опере «Псковитянка», приближая его к «обычному человеку». В «Царской невесте» Грозный — это роковая сила, свыше наблюдающая за всеми и во многом предопределяющая трагическую судьбу героев.

Опера Мусоргского «Борис Годунов» напрямую не связана с эпохой Ивана IV. Композитор, опираясь на тексты Пушкина и Карамзина, проводит параллель между правителями: Иоанн не раз встает угрожающей «тенью» за спиной царя Бориса в сценах с князем Шуйским, о нем поет в корчме Варлаам — «Как во городе было во Казани, Грозный царь пировал да веселился» 4.

Опера Слонимского имеет подзаголовок — «русская трагедия в четырнадцати видениях с тремя эпилогами». Такое жанровое определение не встречается не только в оперном наследии, но и в художественной литературе. Идея представить воспоминания умирающего Иоанна в виде «видений» может быть связана с трагедией «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого: царь показан незадолго до своей кончины, муки совести (особенно после убийства сына) и «монашеская» жизнь приводят к помешательству. Иоанн видит убиенных и говорит с ними 5. Также идея видений ранее появлялась в балете «Иван Грозный» Ю. Григоровича (Большой театр, 1975) 6 на музыку С. Прокофьева к одноименному кинофильму С. Эйзенштейна, в сценах из второго действия «Иван оплакивает Анастасию. В его воображении возникает призрак любимой, как воспоминание об утерянном счастье»; «Тяжелы думы Ивана. Потерявший любимую, окруженный врагами, он обрек себя на одиночество и внутреннюю пустоту. Преследуемый видениями, он исступленно ищет выход из сплетенных историей противоречий» [14, 164, 165].

Слово «русская» по отношению к жанру подчеркивает вектор размышлений создателей о судьбе России 7. Несправедливые, необратимые действия главного героя и дисгармоничность общества в целом, ощущение приближения катастрофы — все это ведет к трагедии разрушения русского мира. Л. Г. Данько отметила образную связь увертюры «Видений...» с Девятой симфонией Слонимского 8: в ней композитор «с большой драматической силой отобразил катастрофу, обрушившуюся на Россию в XX веке, и страдания народа» [10, 63]. В сходном ключе высказалась О. Л. Девятова 9, отмечая в опере явные параллели с общественно-политическими событиями современности: «<…> трагическая концепция оперы звучит грозным предостережением нынешним поколениям, взывает к совести людей, к самым высшим духовным и нравственным ценностям, которые необходимо уберечь от зла и разрушения» [13, 136].

Опера Слонимского основана на оригинальной композиционно-драматургической идее: произведение включает три эпилога, два из которых расположены в начале и разделены увертюрой, и четырнадцать видений, объединенных в три действия. Главной сюжетно-композиционной единицей становится «видение» 10 — своего рода фрагмент из жизни Иоанна IV. Бóльшая часть видений композиционно подобны картинам, некоторые приближаются к сцене (по числу участвующих персонажей и событийной насыщенности).

Открывается опера двумя эпизодами из жизни царя: Иоанн пишет духовную грамоту (завещание) и собственными руками убивает сына. Свершенный тяжкий грех, согласно концепции, приводит царя в помешательство: «С этой вершины злодеяний спускается цепь Видений. Явь и кошмары причудливо переплетены в воспоминаниях надломленного горем царя» [35, 4]. В конце оперы (Четырнадцатое видение) разговор отца с сыном повторяется: «<…> вновь царь с закипающей яростью мнит в сыне изменника и, не рассчитав силы удара, убивает его посохом. Вновь, потрясенный своим злодеянием, затихает, а затем ревет, как раненый зверь» [35, 5]. Это событие — символический итог-катастрофа: Иоанн, везде искавший предательство, своими руками уничтожает наследника и все свое наследие.

Конфликт Иоанна во многом внутренний. С помощью видений (сцен-воспоминаний) Слонимский показывает жестокого волевого правителя и подозрительного, мстительного, одинокого человека, в сознании которого сохранились и положительные образы, но с искажениями: в прошлом — любящего мужа (Первое видение — теплое прощание с первой женой Анастасией и опасное знание «как избыть свою беду»), церковного деятеля (чье молитвенное служение переходит в «голубую оргию» — Двенадцатое видение), воина, ставшего жестоким карателем (в Седьмом видении представлена расправа над москвичами, а завершается видение лирическим монологом — «Жалобой Иоанна»).

Все действие оперы направлено к главному свершению правителя — походу на Новгород. В нескольких начальных видениях показаны жители города до вторжения Грозного: Второе видение — встреча молодых влюбленных Василия и Вешнянки, Четвертое видение — свадьба, Восьмое видение — народное гуляние на площади. Девятое, десятое и одиннадцатое видения представляют разрушение вольного города — от доноса Петра Волынца до пыток новгородцев, убийства Василия и Архиепископа.

Завершающий эпилог в конце оперы называется «Нисхождение Иоанна в геенну огненную, восхождение праведников в рай». Нравственное поучение становится сверхидеей оперы. Об этом пишет и автор одной из первых статей о «Видениях...» («Вселять омерзение к злу есть вселять любовь к добродетели», 1999) М. Бялик: «Вторжение ирреального, болезненные галлюцинации персонажа эту мифологизацию усиливают так, что есть основания именовать „Видения Иоанна Грозного“ оперой-мифом, оперой-притчей» [4, 12]. Этот моральный посыл Слонимский воплощает в полемике с советскими авторами, которые выводили героический образ царя в соответствии с заданной государственной трактовкой. В интервью Т. Зайцевой перед премьерой оперы композитор говорил: «Мне надоело изображение царей <…> в роли великих государей. Сам Иван Грозный был губителен. И всякого рода изображение его как великого государя фальшиво <…> Как всякий тиран, Грозный до самого конца считает, что все его предавали <…> Его версия почему-то отражена во всех советских пьесах. Эту-то версию я и опровергаю» [18, 21]. Слонимский не поддерживал и идею восприятия царя как святого, которая звучала в 1990-е годы 11. Он утверждал: «<…> сам тип Ивана Грозного до сих пор губительно влияет — это преклонение перед якобы помазанником Божьим и якобы объединителем и создателем третьего Рима и новой Византии (достаточно прочесть книгу Ильи Глазунова)» [18, 21].

Отметим, что показ спектакля в Самаре на открытии театрального сезона в 2002 году проходил на фоне выступлений общественных (в том числе православных) деятелей против оперы. В публичном письме губернатору они требовали убрать сочинение из репертуара, так как авторы якобы искажают образ Грозного, игнорируют его достижения, а «первый русский Царь Иоанн Васильевич Грозный изображен в виде кровавого тирана, маньяка, сексуального извращенца, губящего и свою душу, и Россию» [27].

Версии авторского текста оперы

Либретто оперы создано писателем Яковом Аркадьевичем Гординым (1935). Литературный текст содержит цитаты из документов и произведений XVI века, в том числе принадлежащих самому Ивану Грозному, фольклорных и библейских текстов, а также из трудов историков (главным образом из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина). Многослойность текста рассматривается во второй части статьи. Следует принять во внимание, что либретто существует в нескольких авторских вариантах, имеющих кардинальные отличия. Для понимания оперы значимы и развернутые комментарии композитора и либреттиста, представленные в прессе.

Первоначальная версия оперы была завершена к 1995 году 12. Копией клавира композитор мог пользоваться при работе над спектаклем в Самаре в 1999 году, что отражают карандашные пометы о сокращениях и переносах сцен, а также добавление двух ариозо главного героя. Сценическая версия «Видений...» изложена в буклете [5, 36–59]. На сцене во время увертюры была представлена «служба — соборование умирающего царя» [3, 39], что подсвечивало дальнейшее действие как события прошлого, возникающие в сознании Иоанна в момент предсмертной агонии. Воспоминания чередовались с фантазиями: Иоанн молился в соборе (видение Анастасии), а в другой части сцены наблюдал встречу Василия и Вешнянки в Новгороде. Переключение места действия усилило фрагментарность повествования, обнажая сам прием видений.

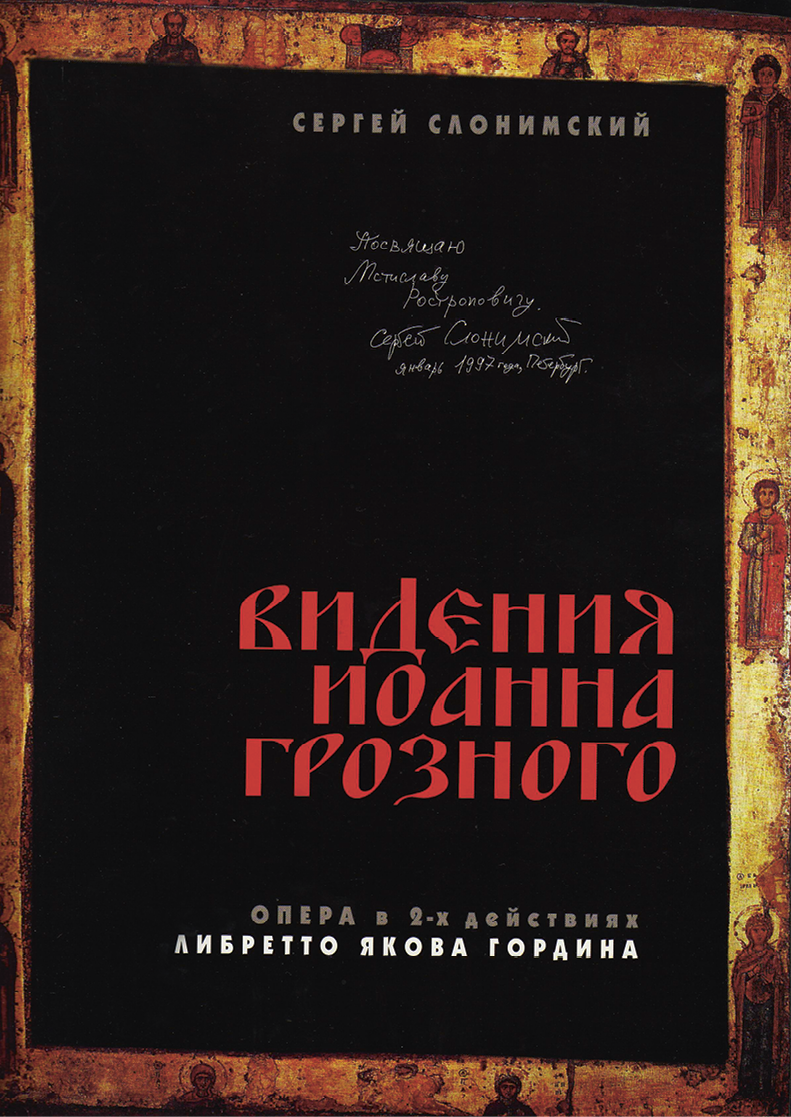

Илл. 1. Страница буклета, выпущенного к премьере оперы

Fig. 1. A page from the booklet issued for the premiere of the opera

Режиссер Роберт Стуруа, изменяя (или отодвигая) некоторые смыслы, акцентировал внимание на фрагментах, соответствующих его представлению о Грозном. В интервью он отмечал: «Я работал, практически как в драматическом театре, стараясь найти более точное отражение музыкальной фразы. Опера Слонимского нетрадиционна. Здесь нет дуэтов, арий. Практически одни монологи Иоанна. Над ними мы и работали. Я хотел, чтобы они выражали мою идею, мое ви́дение этой истории» (выделено мной. — А. С.) [30, 9].

Полная авторская версия оперы сложилась в окончательном виде в 2000 году. Клавир был опубликован в виде факсимиле в 2001 году [35]. Краткое авторское изложение содержания оперы, ремарки, тексты, посвященные сценическому действию, у Слонимского являются прямым продолжением оперного либретто. Композитор характеризует Грозного как «щедро наделенного и богатым воображением, и угрызениями совести, и любовью к своим женам, и талантами литератора и музыканта» [35, 4]. Он прописывает, что во время исполнения увертюры на сцене должны быть показаны «пытки и казни людей разных сословий. Нищая, обездоленная Русь <…> Толпы голодного, бедного люда, насильно сгоняемого на кровавые казни лучших воевод» [35, 13].

Текст Гордина был включен в антологию «Иван Грозный» (2001), в которой представлены пьесы русских драматургов XIX–XX веков [8, 541–569]. В Антологии структура произведения отличается от вариантов либретто, опубликованных в клавире и буклете к премьере: десять видений и четыре новгородские сцены. Отметим, что в версии Гордина авторские пояснения иные, чем комментарии к действию в клавире и буклете, вероятно, составленные Слонимским. «Апофеоз — убийство собственного сына-наследника и нерожденного в чреве матери лежащего внука. Иван убил свою династию и воспринял это как воздаяние за „окаянства“» [8, 543] — эта фраза после второго эпилога отсутствует в полной версии. В клавире завершает сцену лишь покаянная молитва Иоанна, где он в исступлении повторяет «И несть числа окаянствам моим!» Слова звучат намеренно декларативно — музыкальное действие оказывается самодостаточным, оставляя момент рефлексии для слушателей.

Либретто «Видений...» представляет собой оригинальное сочинение Я. Гордина с использованием адаптированных фрагментов большого числа источников. Прямые цитаты и отсылки к различным произведениям 13 играют важную роль в сложносоставном тексте оперы. Либретто содержит цитаты:

- из документов и сочинений XVI века, в том числе авторства Ивана Грозного (завещание царя, созданная им стихира в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, послание москвичам из Александровской слободы и Синодик опальных);

- из трудов историков (Карамзина, Соловьева);

- из фольклорных текстов песен, вошедших в оперу вместе с напевами. В новгородских сценах используются две подлинные мелодии, которые Слонимский записал в 1968 году, во время экспедиции в Новгородскую область под руководством Н. Л. Котиковой. Позже композитор включил эти темы в качестве примеров в книгу «Мелодика» [36];

- из Библии (канонические православные богослужебные тексты в момент представления церковных обрядов, а также церковная лексика — как характерная черта речи и мышления Грозного).

Труды историков как художественный источник

В изданиях музыкального и литературного текста «Видений...», в аннотациях к программам концертов, в интервью авторские указания на источники либретто разнятся. В одном варианте опера названа русской трагедией «по историческим документам XVI века» 14; в другом — «русская трагедия по мотивам „Истории государства Российского“ Н. М. Карамзина».

Говорить о взаимозаменяемости этих источников, конечно, нельзя. Писатель, историк и критик Николай Полевой, а за ним и другие исследователи называли Карамзина «историком-художником», отмечая большую образную силу его описаний, прямую вовлеченность в повествование, а также важную роль того, что А. С. Пушкин назвал «нравственными размышлениями». Из двух авторских вариантов более точным представляется второй: именно «История» Карамзина стала не только основой для либретто оперы, но и главным источником ее нравственной концепции. Использование ярких эпитетов, обогащающих описание событий художественными эффектами; нарушение дистанции между повествуемым и повествователем — важные черты метода Карамзина. Обратим внимание на высказывание композитора: «<…> общие закономерности русской истории и вольного искусства, психологические пружины деяний и преступлений, совершаемых в политике и в духовной жизни, вскрыты Пушкиным [в „Борисе Годунове“] так глубоко, что становятся поучительными на века, отнюдь не будучи документальными свидетельствами или хрониками» [37, 54]. Взгляд историка-литератора Карамзина на Грозного и его эпоху, как представляется, прямо повлиял на выбор конкретных сцен и на саму идею оперы.

Анализ литературного текста «Видений...» позволяет говорить о прямых цитатах фрагментов из «Истории». Девятый том Карамзин начинает с фразы: «Приступаем к описанию ужасной перемены в душе царя и в судьбе царства», связав ее со смертью царицы Анастасии [22, 563]. В кратких аннотациях к главам Карамзин использует определения «эпоха казней», «эпоха убийств», «ужаснейшая эпоха мучительства», тем самым не разделяя период царствования по политическим или военным событиям, а выдвигая на первый план жестокость Иоанна IV к своим подданным. В буклете к премьере оперы помещена статья Гордина «Иван Грозный — человек и государь» (с акцентом на личностной характеристике Иоанна), в которой писатель обобщил мнение историков о жестокости и деспотичности правителя и назвал Карамзина первым, кто сказал «правду о деяниях Грозного царя» [5, 62].

Г. П. Макогоненко, предваряя публикацию фрагментов из «Истории» Карамзина, отмечал: «<…> характеры Грозного и Годунова построены по традиционной схеме царя-тирана, царя-преступника. Психологизм помогал раскрывать общечеловеческое начало в их характерах» [22, 24]. Этот подход близок Слонимскому: красочные подробности обостряют восприятие событий, добавляют эмоциональное переживание. В качестве примера приведем фрагмент из Седьмого видения (казни после возвращения царя в Москву). На сцене «вырастает плаха. Пляска смерти палачей-опричников и жертв — лучших воевод, бояр, бывших советников царя. Впереди выводят, зверски пытают и казнят бояр и воевод» [35, ц. 177]. Иоанн выступает в символическом обличье, он руководит пляской смерти.

Здесь же использована цитата из труда Карамзина: царь «сам пригребает посохом пылающие угли к телу связанного князя Воротынского». Карамзин писал (передавая, по сути, слух) об обстоятельствах смерти этого полководца, называя Иоанна тираном, а Воротынского именуя «героем», и приводил такую подробность истязаний: «жгли, мучали. Уверяют, что сам Иоанн кровавым жезлом своим пригребал пылающие уголья к телу страдальца» [22, 611–612]. Вновь эти слова звучат в конце оперы (Четырнадцатое видение) уже в речи персонажей. Князь и княгиня Воротынские среди прочих призраков обличают Иоанна: «Завидовал ты ему черной завистью! Боялся славы его! Кровавым жезлом своим сам пригребал пылающие уголья к телу героя, спасшего тебя» [35, ц. 363].

В «Видениях...» авторы несколько раз обращаются к трудам других историков, где представлена прямая речь героев, отсутствующая у Карамзина. В либретто первое обращение папского посла Антония Поссевина к Иоанну (Второе видение) начинается с упрека и звучит на повышенных тонах: «Ты, государь, наместника Христова, Римского папу, пишешь как простого попа, тогда как сам император и сильные государи Европы его именуют…» [35, ц. 28] 15. В этом фрагменте обнаруживается совпадение с текстом «Истории России» С. М. Соловьёва: «В договоре упоминалось о Поссевине как после́ папы Григория XIII; Поссевин, услыхав это выражение папы Григория XIII, закричал с сердцем: „Государь ваш пишет папу как простого попа, а цесарь и все государи христианские пишут папу наместником Христовым и учителем всего христианства“» [38, 277–278]. В музыковедческих исследованиях оперы Слонимского «История России» С. М. Соловьёва упоминается лишь в связи со взглядом Карамзина на Грозного.

В этой сцене есть еще одна возможная отсылка. Одержимый идеей всеобщего предательства Иоанн, оставшись один, восклицает: «Кругом измена, трусость и позор! И римский поп, предерзостная тварь, в лицо мое смеется безнаказно!» Начало этой реплики звучит как аллюзия на слова из Дневника Николая II (запись от 2 марта 1917 года — в день подписания манифеста об отречении): «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, трусость и обман!» [15, 254]. Они стали широко известны в постсоветское время, часто цитировались в публицистике и исторических работах.

Практически каждое видение-воспоминание связано с жестокими расправами над теми, кто указывает Иоанну на его неправедные действия. В опалу попадает (и будет зарезан Малютой) князь Репнин — после слов «Я боярин и советник думы, не могу безумствовать» (Первое видение [35, ц. 85]). В опере Репнин подходит к царю «со слезами» [35, ц. 80]. Это указание в ремарке могло появиться из текста Соловьёва: «когда все общество, развеселившись, надело маски и начало плясать, Репнин стал со слезами говорить Иоанну, что христианскому царю неприлично это делать» [38, 153]. Л. В. Гаврилова 16 указала на схожесть ситуации насмешек над князем на пиру с финалом первого действия оперы П. И. Чайковского «Чародейка» [7, 54–55]. Иоанн приказывает убить и Молодого Боярина, который упрекает Фёдора Басманова: «Мы, бояре, служим государю трудами полезными, а ты — содомским грехом!» (Третье видение [35, ц. 112]).

В «Истории» Карамзина убийство князя становится первым в череде совершенных кровопролитий. Перед рассказом о судьбе Репнина описана смерть князя Дмитрия Оболенского-Овчинина, погибшего «за нескромное слово». Именно он стал прототипом Молодого Боярина: «Оскорбленный надменностию юного любимца Государева Фёдора Басманова, Князь Дмитрий сказал ему: „Мы служим Царю трудами полезными, а ты гнусными делами содомскими!“ Басманов принес жалобу Иоанну, который в исступлении гнева, за обедом, вонзил несчастному Князю нож в сердце» [22, 571].

В драматургии оперы важную роль играют повторения сцен и параллели между событиями в Новгороде и Москве. Как было уже сказано ранее, в конце оперы вновь показано убийство сына. При этом предшествующие события различаются: во Втором эпилоге происходит диалог с послом Поссевином, в Четырнадцатом видении — разговор с Басмановыми. Это показывает спутанность сознания Иоанна, вспоминающего прошлое. Реальность сливается с видениями. Возможно, не живые персонажи, а их призраки хвалят сына Иоанна: «Пошли его на битву! Венчай его на царство!» Убийство Алексея и Фёдора Басмановых было показано ранее в Тринадцатом видении. Их история становится зеркальной к сцене Грозного с царевичем (царь отдает Фёдору приказ убить отца, а затем карает его за это).

Новгородцы Василий и Вешнянка во Втором и Четвертом видениях представлены как молодая пара, образ которой преисполнен чистой и светлой любви. В мире Грозного любовное чувство искажают отношения с Федькой (Третье видение) и выбор в жены Марии Темрюковны, который сопровождается репликами хора бояр: «Это что за бусурманка?.. Нынче бусурманка, завтра христианка, царица твоя. Час от часу не легче…» (Пятое видение). Завершается свадебный обряд «мрачным исходом двора» [35, ц. 155, ремарка] из столицы в Александровскую слободу. Этот момент выделен развернутым симфоническим эпизодом (повторением фрагмента из увертюры). Начинается новая эпоха в жизни Грозного.

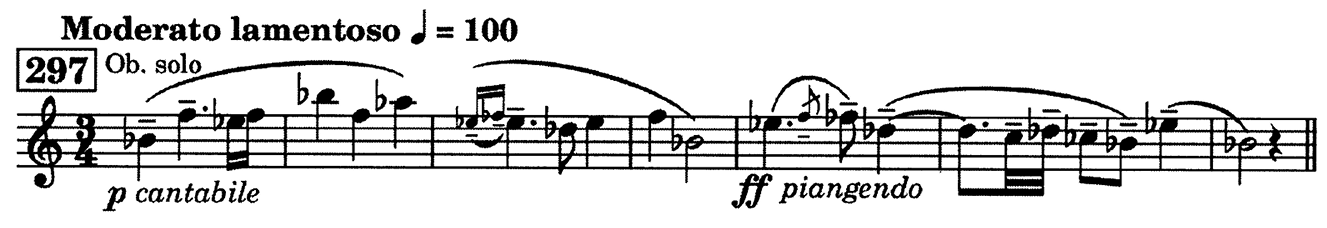

Ситуация с Репниным повторяется в Одиннадцатом видении: помимо князя стать скоморохом «по веленью православного царя» вынуждают Архиепископа. Сцена построена на описании Карамзина: «Еще судьба Архиепископа не решилась: его посадили на белую кобылу в худой одежде, с волынкою, с бубном в руках, как шута или скомороха, возили из улицы в улицу и за крепкою стражею отвезли в Москву» [21, 1263]. В опере трагизм ситуации усиливается за счет звучания лирической темы, ранее связанной с женскими образами Анастасии и княгини Воротынской 17. Мелодия у гобоя воспринимается как плач по городу (пример 1). Сцена сопровождается комментариями: «Великий Новгород пустеет, его вольность кончилась, его люди, дома и достояние гибнут» [35, ц. 297].

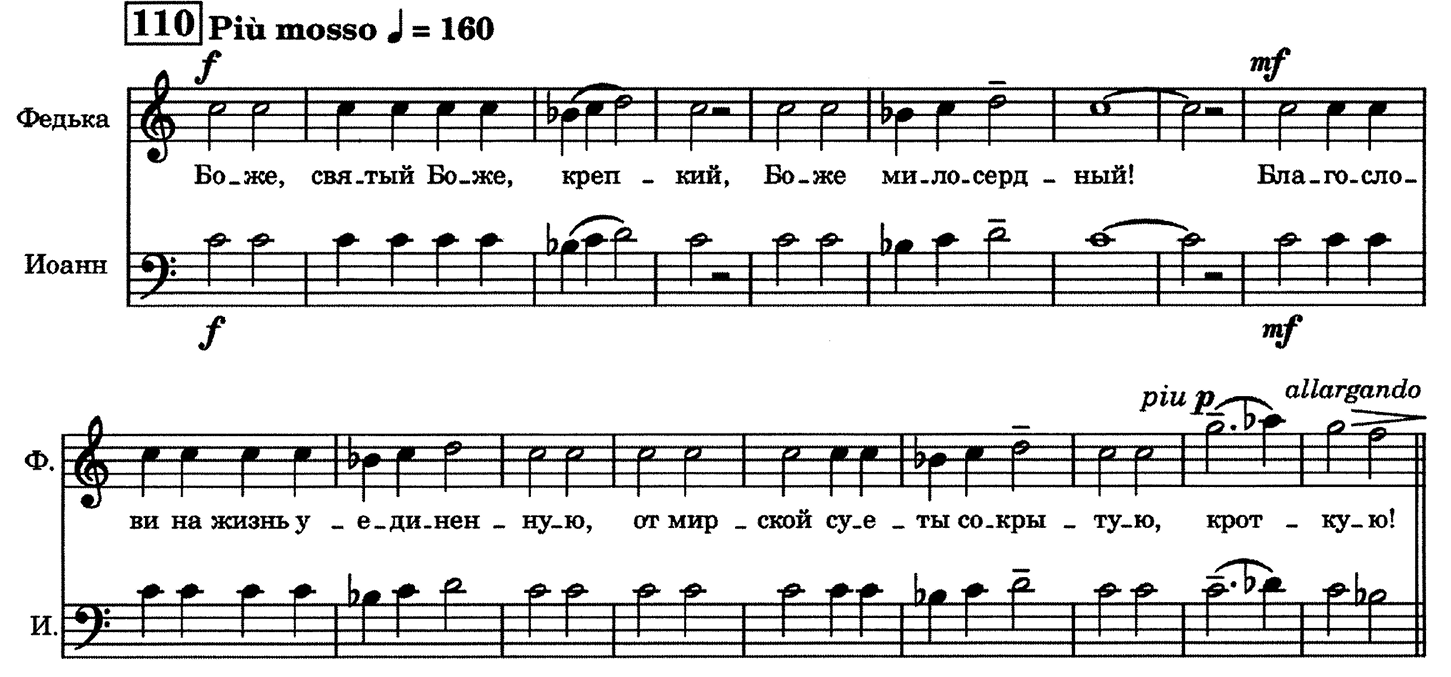

Пример 1. Плач о вольном Новгороде (Одиннадцатое видение)

Example 1. Lamentation over free Novgorod (Eleventh Vision)

В опере пир, на котором совершается убийство Репнина, происходит после сцены в Успенском соборе (заупокойные молитвы об Анастасии). Но церковный обряд при этом не прекращается (Митрополит читает Евангелие от Марка о страданиях Христа), а дается параллельным планом. Молитвенные и оргиастические состояния соединяются. Деталь с чтением священного текста также, по всей вероятности, появилась под влиянием «Истории» Соловьёва: «Иоанн рассердился и прогнал его [Репнина], а чрез несколько дней велел убить его в церкви подле алтаря, во время чтения евангельского» [38, 153]. В момент евангельского чтения об издевательствах над Иисусом («А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить») опричники пытаются надеть на князя скоморошью маску («А пока веселись! Играй с нами! Пляши, старик! Скоро Судный день настанет!»). Малюта закалывает Репнина. «Истинно Человек сей был Сын Божий» [35, ц. 88], — реплика хора продолжает повествование о Христе, она воспринимается не только как голос из вечности, но и как комментарий к происходящему. Включение в действие евангельского текста (а также параллелизм судьбы Христа и князя) рождает соединение времен: события XVI века — события I века 18.

Документы XVI века в либретто

Первый русский царь известен также как писатель-публицист, гимнограф, знаток церковного устава и священных текстов, редактор официальной летописи, любитель книжности. Среди документов, созданных по повелению Грозного или приписываемых ему, которые вошли в либретто, назовем завещание царя, стихиру в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, текст послания москвичам из Александровской слободы и Синодик опальных. Напомним, что в авторском клавире именно документы указаны как основной источник текста оперы.

Стихира «Вострубите трубою песней» 19 (Двенадцатое видение) — единственный подлинный документ, который вошел в либретто в исходном виде, без правки текста. В исследовательской литературе существует две точки зрения на этот памятник. По одной версии, царь создал только гимнографический текст (опираясь на распев подобна), по другой — музыкальный текст песнопений также принадлежит Грозному [28]. Возможно, авторы оперы взяли поэтический текст стихиры из исследования Н. С. Серёгиной «Песнопения русским святым» (1994 [32]). Музыка стихиры имеет важное значение в опере — начало ее мелодии звучит в первых тактах Первого эпилога (диктовка духовной грамоты) как заглавная характеристика Иоанна и выполняет своего рода интонационную настройку оперы (пример 2).

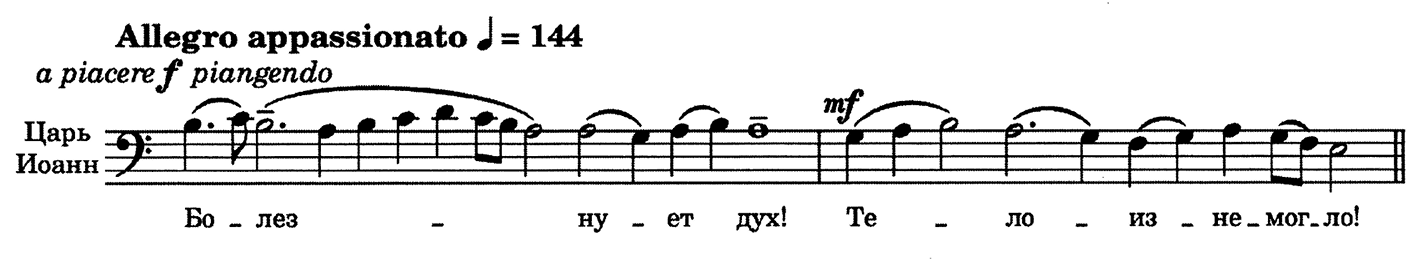

Пример 2. Духовная грамота Иоанна (Первый эпилог)

Example 2. Spiritual literacy of Ivan (First epilogue)

В либретто в целом почти не сохранены особенности русского языка XVI века. В частности, глаголы из духовной грамоты [17], использованной для Первого эпилога, «изнеможе», «умножишася», «ждах» заменены на более современные — «изнемогло», «умножились», «ждал». Формы «не сущу», «не бе», сближающие текст царя с церковными посланиями, стали простым отрицанием «нет». Возникает вопрос: использовали ли авторы оригинальный текст грамоты или обратились к переводу?

Ответ обнаруживается в исследованиях историков, продолживших труд Карамзина. Соловьёв в «Истории России с древнейших времен» (4-я глава 6-го тома) цитировал духовное завещание 20, и этот фрагмент совпадает с небольшими отличиями с текстом либретто: «Завещание начинается исповедью Иоанна, в которой замечательны следующие слова: „Тело изнемогло, болезнует дух [в либретто обратный порядок фраз], струпы [у Слонимского — раны] душевные и телесные умножились, и нет врача, который бы меня исцелил [в опере слова переставлены]; ждал я, кто бы со мною поскорбел [как и в предыдущем случае глагол идет раньше для более плавного звучания фразы], — и нет [не явилось] никого, утешающих я не сыскал [не нашел], воздали [заплатили] мне злом за добро, ненавистию за любовь“» [38, 176].

В Первом эпилоге использован лишь небольшой фрагмент из вводной части грамоты, где Иоанн жалуется на тяжелое душевное (одиночество и сокрушение о грехах) и телесное (немощь, болезни) состояние. Перед слушателем предстает не сильный волевой правитель, а страдающий человек. Опера открывается фразой «Болезнует дух!», что сразу переносит акцент с внешнего плана на внутреннее состояние героя. Отметим, что при перестановке начальных фраз становится заметной ассоциация с монологом (и отчасти образом) Бориса Годунова из оперы Мусоргского, который в момент первого появления на сцене произносит: «Скорбит душа!» 21.

В последнем, Четырнадцатом видении после явления жертв Иоанна в виде призраков, царь «невозмутимо отвечает всем убиенным» (ремарка): «Не за себя… за Русь… за державу… И все, погибшие от рук моих, лишь жертвы на алтарь державный. Отныне ежедневно еженощно во всех церквах поминать всех погубленных мною по воле Божьей!» [35, ц. 369]. Дальнейшее действие воспринимается как заупокойная служба — призраки молятся («Помяни, Господи, души усопших рабов твоих и рабынь»), перечисляя имена убиенных людей из синодика (поминальника) Ивана Грозного. Перечисление убитых и членов их семей, несомненно, вызывает ассоциации с эпизодом чтения Подьячим надписи на медных досках в первом акте «Хованщины». И у Мусоргского эта сцена очень выразительна, а эмоциональным разрешением ее становится хор пришлых «Ох ты, родная матушка Русь», который перекликается с хором русских праведников «Россия, нищая, скорбная… Грехи какие отмолить не в силах…» в завершающем оперу Слонимского Третьем эпилоге. В этот момент фокус внимания авторов, направленный в основном на личность Грозного, смещается на страдания «распятой России». Неслучайно в качестве эпиграфа к опере «Видения Иоанна Грозного» композитор выбрал заключительное четверостишие из VI главы поэмы Максимилиана Волошина «Россия» (1924):

…Поэтому так непомерна Русь

И в своевольи, и в самодержавьи.

И нет истории темней, страшней,

Безумней, чем история России.

Библия как литературный источник

Канонические православные тексты звучат на протяжении практически всей оперы, постоянно используется и церковная лексика. В Первом видении представлен фрагмент заупокойной службы — отпевание жены Иоанна Анастасии. Женский хор поет «Святый Боже», митрополит исполняет первую строку (продолжает хор басов) самогласна Иоанна Дамаскина «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть» (глас 8). В том же мрачном характере с опорой на мелодику знаменного распева звучит отрывок из Евангелия от Марка о страданиях Христа (Мк.15: 33–39). В Двенадцатом видении Иоанн призывает опричников на молитву Пресвятой Богородице — здесь авторы оперы использовали стихиру авторства Грозного.

Церковные тексты использованы в опере не только в моментах, напрямую связанных с религиозными церемониями. Иоанн сам неоднократно молится. Большинство молитвенных реплик представляет собой свободную речь, содержащую цитаты из Псалмов или других молитв. Тон личного задушевного высказывания проявляется в обращениях: «Боже, научи и вразуми мя, грешного…» [35, ц. 172]. Исследователи не раз отмечали, что произведения Грозного изобилуют цитатами из священных текстов. В опере Слонимского в речи Иоанна слова из Писания появляются в моменты сосредоточенного размышления и высокого душевного порыва. Авторы оперы показывают Грозного как «щедро наделенного <…> талантами литератора и музыканта, эрудицией знатока Библии» [35, 4]. Например, он обращается к Поссевину: «Все в руце божьей, поп. Бог справедлив. Он гордого смиряет, благодать посылает смиренному». Источник этих слов Иоанна — Соборное послание святого апостола Иакова: «Посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6).

Приведем фрагмент завещания Грозного, который используется в первом монологе Иоанна, в оригинальном написании: «<…> тело изнеможе, болезнует дух, струпи телесна и душевна умножишася, и не сущу врачу, исцеляющему мя, ждах, иже со мною поскорбит, и не бе, утешающих не обретох, воздаша ми злая возблагая, и ненависть за возлюбление мое» [17, 426]. Текст содержит цитату из Псалтири: «Поношение чаяше душа моя и страсть: и ждах соскорбящаго, и не бе, и утешающих, и не обретох» (Пс. 68:21). Рефлексия над прожитой жизнью и отношениями с близкими перекликается не только со словами из Псалма Давида, но и с фрагментом из Евангелия от Матфея: «ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня» (Мф. 25:42–43). В момент Страшного суда Христос, как пастырь, отделит овец от козлов. Завершается эта глава Евангелия словами: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25:46), что прямо соотносится с заголовком Третьего эпилога оперы. Другой псалом Иоанн читает нараспев в момент покаяния после убийства сына (Второй эпилог): «Господи, не в гневе твоем обличай меня и не в ярости твоей наказывай! Ибо стрелы твои вонзились в меня, и рука твоя тяготеет на мне 22. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжкое бремя отягтели на мне! Смердят и гноятся раны мои от безумия моего» (Пс. 37:2–9).

Основываясь на свидетельствах историков (например, о его «монашеской» жизни в Александровской слободе), Слонимский показывает и кощунственное отношение Грозного к религии. В Двенадцатом видении Иоанн созывает монахов-опричников на молитву: «Братия! Помолися святой Богородице, заступнице нашей» [35, ц. 307]. И после мужского трехголосия a cappella attacca вторгается оркестр: в партитуре этот фрагмент обозначен как «голубая оргия опричников» [35, ц. 312] 23. В измененном виде появляется текст молитвы «Святый Боже» у Иоанна Грозного и Федьки Басманова [35, ц. 110]. Их прошение о благословении «на жизнь уединенную» положено на мотив, близкий церковному (пример 3): бесполутоновое движение в объеме терции (опевание) в унисон, равномерное чередование длительностей (дробление каждого слога). При этом «оба плачут, обнявшись» (ремарка). В начале оперы песнопение «Святый Боже» было связано с образом «чистой душой» героини Анастасии. А рассматриваемый эпизод в Третьем видении, где «Иоанн, приласкав Федьку, отсылает его и продолжает бить поклоны» (ремарка), словно перевернутое зеркало, искажает и любовное чувство, и молитвенное состояние.

Пример 3. Молитва Федьки и Иоанна (Третье видение)

Example 3. Prayer of Fedka and Ivan (Third vision)

Отметим, что именно через библейские тексты раскрывается и символический образ главного героя. В отличие от многих произведений, посвященных Ивану IV, в опере Слонимского Грозный помещен в ветхозаветный контекст. Сам он сравнивает себя с Авраамом: «Господи! Ты повелел Аврааму сына на жертвенник бросить… Хочешь окаянному мне тож испытание послать?» [35, ц. 304–305]. Репнин напоминает Грозному о праведном Иове многострадальном, испытавшим лишения и утраты. Можно говорить даже об искаженном отголоске христианской идеи обожения (теозиса). Взяв на себя миссию апостола, Иоанн обращается напрямую к Богу и сам трактует его волю: «Господь, быть может, гневается на меня за то, что я попустительствую им? Да, так! Я понял!» [35, ц. 139].

Центральное место в интерпретации Грозным желаний Бога занимает идея орудия отмщения: «Ты послал меня апостолом, возродить святую Русь! <…> Я бич твой! Я меч твой! Я выполню волю твою!» [35, ц. 140]. Иоанн — словно «меч, мстящий нечестивым погибелью» (Сирах 39:37). Эта мысль встречается и в Откровении Иоанна Богослова: «Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя» (19:15). Архиепископ Аверкий (Таушев) дал этим словам такое толкование: «Это меч Христов, в данном случае не столько как учителя <…> а больше как Царя, совершающего Свои суды, как оружие для наказания нечестивых» [1]. В момент, когда царь узнает об измене Новгорода, он произносит: «И видимо, что Бог оставил Русь <…> и я иду изменников карать. Я Новгород иду карать!» (Девятое видение). Орудием (мечом) Иоанна становится посох, а в широком смысле — его опалы и казни.

На основании этих наблюдений можно развить эсхатологическую концепцию Игнатовой 24, но уподобить Иоанна не Зверю 25, а воителю Бога и грозному судье. В речи Марии Темрюковны звучат слова: «Меч обнажи! Будь грозой небесной для твоих рабов!» Мысль о карающем мече Бога, который Иоанн возлагает на себя как миссию (а у Слонимского и как крест), есть и в сценарии фильма С. Эйзенштейна с музыкой С. Прокофьева. Об уходе в Александровскую слободу и ожидании зова на царство Грозный говорит: «В том призыве всенародном волю вседержителя прочту. В руки меч карающий от господа приму. Дело великое завершу: вседержителем земным буду!» [40, 289].

При этом Христос запрещал иметь меч и употреблять его в качестве защиты или для производства насилия (Мф. 26:52 — «Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут») 26. В Евангелии от Иоанна этот эпизод завершается словами Христа: «неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» (Ин. 18:11). Они перекликаются с последней фразой Грозного в опере: «Господи, страшную чашу сию я изопью до дна!» Царь Иоанн будет искупать свои грехи — дьяволы-опричники сопровождают его в ад. Только после того как Иоанн избавится от самооправдания и добровольно возьмет на себя вину за произошедшее, можно надеяться на лучшее будущее (восхождение, покой и свет ожидают праведников). Хор, который звучит в завершении оперы, вскрывает этот смысл не только по отношению к XVI веку, но в масштабе всей истории нашей страны. «Россия, нищая, скорбная Россия, какое ты наследие влачишь» — здесь угадывается аллюзия на стихотворение «Россия» А. Блока (1908), проникнутое любовью, но окрашенной в печальные тона.

В Откровении Иоанна Богослова написано: «<…> и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего (Откр. 2:27). Помимо образа игумена и орудия Божьего суда, в опере возникает образ заботливого пастыря. Шестое видение начинается с хора народа: «Как могут быть овцы без пастыря <…> царство да не останется без главы! Он наш владыка Богом данный!» Композитор использует цитату из текста Карамзина: «вопил народ: — мы гибнем! Кто будет нашим защитником в войнах с иноплеменными? Как могут быть овцы без пастыря?» (глава 2). Этот мотив отсылает к Евангелию: «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря» (Мф. 9:36, Мрк. 6:34). Библейские аналогии могут быть продолжены: «Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня» (Ин. 10:14). В Ветхом завете он соединяется с мыслью об искупительной жертве: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас» (Исх. 53:6).

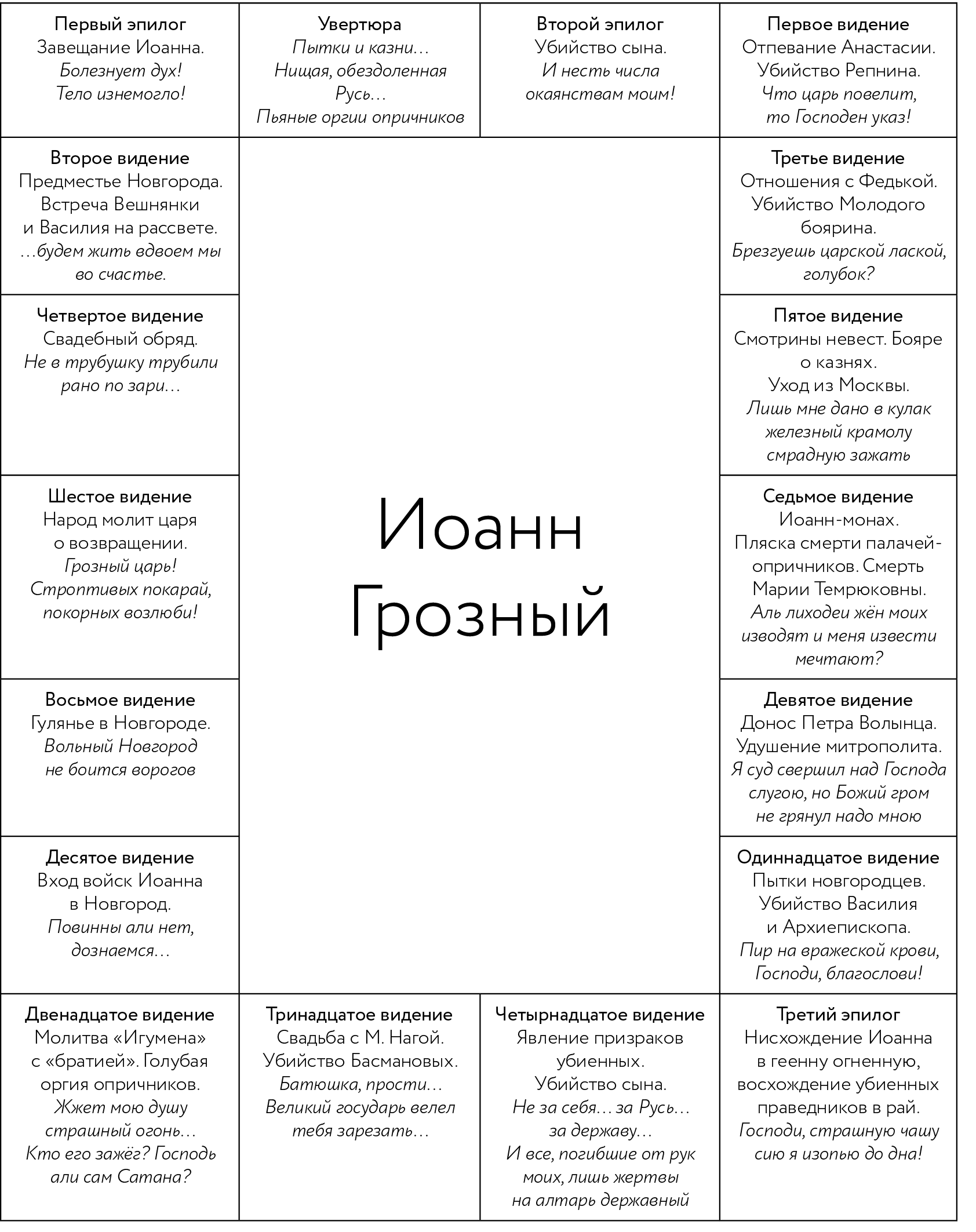

Слова народа о добром пастыре и моление о чаше в последнем монологе царя (Третий эпилог 27) усиливают аналогию Иоанна с Христом. По мысли Девятовой, крестный путь в этой опере совершают русский народ и сама Россия. Страдания «распятой Руси» должны восприниматься как «страсти Христовы» (пассионы), а мучения царя стоит назвать «страстями Антихриста», или Антистрастями [12, 238]. Параллель «Страсти» — «Антистрасти» строится на оценке поступков главного действующего лица с точки зрения святости — греховности. С. Г. Алеева продолжает линию работ Девятовой, Игнатовой и Гавриловой о влиянии эсхатологических текстов (в частности, Апокалипсиса), отмечает символичность текста оперы и мистериальный характер действия. При этом Алеева называет жизнь царя Иоанна в опере «беспросветным „антижитием“» [2, 71]. Продолжая эту мысль и приглашая исследователей к дискуссии, можно представить композицию оперы «Видения Иоанна Грозного» в виде (анти)житийной иконы (таблица 1).

Таблица 1. Вариант представления композиции оперы

Table 1. A variant of presentation of the opera composition

В ходе исследования была поставлена задача выявить в литературном тексте оперы заимствованные фрагменты (цитаты, парафразы, аллюзии, использование характерной лексики и так далее). Эта работа позволила уточнить и даже расширить круг известных источников либретто. Слонимский и Гордин обратились к личности Иоанна Грозного, которая уже имела мощную историческую и художественную традицию интерпретации. Опираясь на исторические документы, труды историков, многие литературные произведения об Иване IV, созданные в XIX–XX столетиях, авторы оперы намеренно уходят от влияния образа «Грозного царя», господствующего в русской культурной традиции — от народных исторических песен до художественной литературы и искусства.

Слонимский и Гордин представляют иной взгляд — с нравственной позиции, — который оставался на периферии даже после исследования Карамзина, а в советское время не был востребован, так как Иван IV рассматривался как представитель сильной государственной власти, объединитель русских земель, что оправдывало его жестокость. В таком ракурсе высказывание Слонимского из интервью воспринимается как попытка уйти от этой народной памяти к истокам, вернуться в прошлое, к фактам, провести своего рода моральный суд истории: «<…> история не исправится. Как справедливо говорил Карамзин, народ оставляет в памяти лучшее: расширение государства, взятие Казани, покорение Сибири и так далее. А история злопамятней народа» [6].

Несмотря на то что Слонимский выделял и положительные стороны личности Иоанна, финал оперы однозначен: царя после смерти ждет только один путь — в полыхающее пламя ада, дьяволы-опричники ведут его в геенну огненную. «Кровавый террор» 28 не может быть оправдан. По мнению композитора, военные победы, основанные города, построенные храмы и другие доказательства его положительной деятельности сохранились лучше, но злодеяния не должны быть забыты. Только после искупления может наступить новый рассвет (последняя ремарка в опере — «Восходит солнце»). Все это, как и интонационный слой в музыкальном языке оперы, ориентированный преимущественно на стилистику знаменного распева (в меньшей степени — на фольклорные источники), свидетельствует о стремлении авторов к исторической достоверности художественной атмосферы оперы «Видения Иоанна Грозного».

Список источников

- Аверкий (Таушев). Толкование на группу стихов // Экзегетъ. Библия и толкования. URL: https://ekzeget.ru/bible/otkrovenie-ap-ioanna-bogoslova/glava-19/stih-15/ (дата обращения: 12.10.2024).

- Алеева С. Г. Опера-мистерия в отечественной музыке последних десятилетий XX века: наблюдения над спецификой жанра // Искусство и образование. 2011. № 2. С. 64–72.

- Булгаков С. Н. Русская трагедия // Ф. М. Достоевский: pro et contra, антология. Т. 1 / сост., вступ. статья, коммент. И. И. Евлампиева. 2-е изд. СПб. : РХГА, 2022. С. 134–157.

- Бялик М. Г. Вселять омерзение к злу есть вселять любовь к добродетели // Музыкальная академия. 1999. № 4. С. 9–14.

- Видения Иоанна Грозного : Буклет к Мировой премьере оперы в Самарском Государственном театре оперы и балета. М. : Трилистник, 1999. 141 с.

- Вишневский И. С. Сергей Слонимский: «Я — часть народа» : интервью. URL: https://belcanto.ru/09123002.html (дата обращения 03.09.2024).

- Гаврилова Л. В. «Иван Грозный» С. Слонимского : исследовательские очерки. Красноярск : Красноярский гос. ин-т искусств, 2000. 160 с.

- Гордин Я. А. Видения Иоанна Грозного // Иван Грозный. Антология / сост. А. Парина. М. : Аграф, 2001. С. 541–569.

- Горячих В. В. О жанровой природе «Сказания о невидимом граде Китеже» Н. А. Римского-Корсакова // Е. А. Ручьевская. К 90-летию со дня рождения. Сборник статей. СПб. : Композитор, 2012. С. 438–448.

- Данько Л. Г. «Спасибо, что в Самаре есть талантливые, умные люди»: фестиваль С. Слонимского на волжской земле // Музыкальная академия. 1996. № 3–4. С. 61–65.

- Девятова О. Л. Русская мистерия о Царе-Ироде // Музыкальная академия. 1999. № 3. С. 47–53.

- Девятова О. Л. Трагические коллизии истории России в операх Сергея Слонимского // Известия Уральского гос. университета. 2004. № 31. С. 230–241.

- Девятова О. Л. Традиции Средневековья в новой опере Сергея Слонимского «Видения Иоанна Грозного» // Актуальные проблемы культурологии. Материалы науч.-практ. конф., посвящ. памяти В. И. Колосницина. Екатеринбург, 14–15 апреля 2000 года. Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2001. С. 131–136.

- Деген А. Б., Ступников И. В. Балет. 120 либретто. СПб. : Композитор, 2008. 560 с.

- Дневники Николая II и императрицы Александры Фёдоровны. В 2 т. / отв. ред., сост. В. М. Хрусталёв. Т. 1. М. : ПРОЗАиК, 2012. 624 с.

- Долинская Е. Б. Музыкальная галактика Сергея Слонимского. СПб. : Композитор, 2018. 360 с.

- Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. / подг. к печати Л. В. Черепнина, отв. ред. С. В. Бахрушин. М.—Л. : Изд-во АН СССР, 1950. 585 с.

- Зайцева Т. А. Динамическая реприза (о творчестве Сергея Слонимского 90-х годов) // Музыкальная академия. 1998. № 2. С. 16–24.

- Игнатова М. А. «Видения Иоанна Грозного» С. Слонимского: к вопросу специфики интерпретации истории в современной опере // Молодой ученый. 2011. № 5 (28). Т. 2. С. 247–251. URL: https://moluch.ru/archive/28/3078/ (дата обращения: 16.09.2024).

- Игнатова М. А. История и миф в операх Сергея Слонимского. Автореф. дисс. ... канд. искусствоведения. Ростов-на-Дону : Ростовская гос. консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова, 2011. 24 с.

- Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб. : Золотой век, Диамант, 1997. 1841 с.

- Карамзин Н. М. Предания веков : Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского» / сост. Г. П. Макогоненко. М. : Правда, 1988. 768 с.

- Ключевский В. О. Характеристика царя Ивана Грозного // Исторические портреты / сост., вступ. ст. и прим. В. А. Александрова. М. : Правда, 1990. С. 95–106.

- Курбский А. М. История о великом князе Московском / подг. текста и комм. А. А. Цехановича, пер. А. А. Алексеева // Электронная библиотека ИРЛИ РАН Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=9862#_edn208 (дата обращения: 20.09.2024).

- Лазанчина А. В. «Видения Иоанна Грозного» С. М. Слонимского: интертекстуальные аспекты оперы // Музыковедение. 2019. № 10. С. 19–24.

- Неясова И. Ю. Русская историческая опера XIX века (к проблеме типологии жанра). Автореф. дисс. … канд. искусствоведения. Магнитогорск : Магнитогорская гос. консерватория , 2000. 21 с.

- Открытое письмо православного духовенства и творческой интеллигенции города Самары // Благовестъ : православная газета. 20.09.2002. URL: http://благовестсамара.рф/-public_page_10998 (дата обращения: 02.09.2024).

- Парфентьева Н. В., Парфентьев Н. П. Стихиры «на подобен» царя Ивана Грозного в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». 2015. № 4. С. 83–99. DOI: 10.14529/hum150413.

- Патриарх Кирилл исключил канонизацию Ивана Грозного // РБК. 16.07.2024. URL: https://rbc.ru/society/16/07/2024/669676f29a79470fbd8e42c5 (дата обращения: 01.11. 2024).

- Роберт Стуруа: я прячу когти режиссера-тирана // Коммерсант. 24.02.1999. № 27. С. 9.

- Русская трагедия: пьеса А. Н. Островского «Гроза» в русской критике и литературоведении / сост., вступ. ст. И. Н. Сухих. СПб. : Азбука-классика, 2002. 480 с.

- Серёгина Н. С. Стихиры митр. Петру «творения» Ивана Грозного // Древнерусская певческая культура и книжность. Сб. науч. тр. / сост. и отв. ред. Н. С. Серёгина. Вып. 4. Л. : ЛГИТМИК, 1990. С. 69–80. (Серия «Проблемы музыкознания». Ленинградский гос. ин-т театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова).

- Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб. : Наука, 1992. 578 с.

- Слонимская Р. Н. Духовные искания хоровой музыки Сергея Слонимского // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2021. Т. 224 : Русская хоровая культура. С. 113–134.

- Слонимский С. М. Видения Иоанна Грозного : клавир. СПб. : Композитор, 2003. 452 с.

- Слонимский С. М. Мелодика. Основы учебно-практического курса. Для студентов консерваторий и музыкальных училищ. СПб. : Композитор, 2018. 404 с.

- Слонимский С. М. Трагедия разобщенности людей в исторических операх Мусоргского // С. М. Слонимский. Свободный диссонанс : очерки о русской музыке. СПб. : Композитор, 2004. С. 52–70.

- Соловьёв С. М. История России с древнейших времен. Книга вторая. Том VI–X. 2-е издание. СПб. : Изданiе Высочайше утвержденнаго Товарищества «Общественная польза», 1896. 874 с.

- Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. В 7 т. Том 6: Четвероевангелие / под ред. А. П. Лопухина. 2-е изд. М. : ДАРЪ, 2009. 1232 с.

- Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 т. Том 6 / сост. М. И. Андроникова, Н. И. Клейман, Ю. А. Красовский; подг. текста В. П. Коршуновой. М. : Искусство, 1971. 560 с.

Комментировать