Между экспрессионизмом и дадаизмом. Эрвин Шульхоф в диалоге с нововенской школой

Между экспрессионизмом и дадаизмом. Эрвин Шульхоф в диалоге с нововенской школой

Имя чешского композитора Эрвина Шульхофа (Erwin Schulhoff, 1894–1942) получило широкий резонанс лишь в девяностые годы прошлого века, с началом фундаментальных исследований в области репрессированной музыки (илл. 1). Он разделил судьбу многих оставшихся в нацистской Европе еврейских музыкантов, которые умерли от болезней в концентрационных лагерях или были умерщвлены в газовых печах. Получив советское гражданство незадолго до начала Второй мировой войны, Шульхоф не успел эмигрировать и окончил свой жизненный путь в баварском лагере для интернированных Вюльцбург, будучи помещен туда как советский подданный, еврей и коммунист в одном лице.

Илл. 1. Эрвин Шульхоф (1933)

Fig. 1. Erwin Schulhoff (1933)

Илл.: shop03004.dreamtouc.com

Наследие Шульхофа, включающее сочинения во всех жанрах, долгое время оставалось невостребованным — в послевоенные годы имя композитора едва ли было известно за пределами Чехословакии, где появились первые исследования о его жизни и творчестве [42; 24]. Переломным стал 1986 год, когда Гидон Кремер включил в программу своего фестиваля в Локенхаузе фортепианные и камерные опусы композитора. Сегодня стойкий интерес к творчеству Шульхофа подтверждает весьма значительная библиография и дискография1. И этот интерес обусловлен далеко не только историческими причинами и трагической судьбой самого композитора, но новизной и смелостью его идей, многие из которых значительно опередили свое время.

Шульхоф вошел в историю как самоотверженный борец за новое искусство. Методы его не всегда отличались корректностью, но намерения были чисты и искренни. Через его творческую биографию прошла вся история музыки 1920–1930-х годов: экспрессионизм, дадаизм, неоклассицизм, новая вещественность и джаз — он отдал дань всему, порой в самых причудливых сочетаниях. Прежде всего Шульхоф стремился навести мосты между экспрессионизмом и дадаизмом: оказавшись одним из немногих профессиональных музыкантов в дадаистской среде, он пытался установить связи со многими близкими по духу композиторами. Исключительно важное значение имеют его контакты с представителями новой венской школы, и в первую очередь с Бергом, отраженные в компактной, но емкой переписке. Этот интереснейший документ, характеризующий ситуацию в музыке послевоенного времени, еще не публиковался на русском языке2. Но вначале обратимся к самому Шульхофу.

Родившийся в Праге Эрвин Шульхоф имел музыкальные корни, был внучатым племянником пианиста и педагога Юлиуса Шульхофа, которому покровительствовал Шопен3. Выходец из респектабельной и состоятельной семьи, Эрвин с детства обнаружил музыкальные способности. В возрасте семи лет мальчика показали Антонину Дворжаку, с этого момента началось его серьезное музыкальное образование. После учебы в консерваториях Вены, Лейпцига и Кёльна бывший вундеркинд становится блестящим пианистом [21, 9–11], композицией же занимается с самим Максом Регером, а в 1913 году отправляется в Париж к Дебюсси (правда, отношения с последним не сложились из-за строптивого нрава ученика). Никто не сомневался, что его ждет блестящая музыкальная карьера. Но жизнь оказалась разделенной надвое Первой мировой войной, которую Шульхоф прошел солдатом Австро-Венгерской армии. Военную катастрофу он воспринял как «всемирный потоп», грозящий «уничтожением всей накопленной человечеством культуры» [15, 37]. Пережитое не только сформировало его стойкие левые убеждения, но сообщило молодому музыканту сильнейший культуртрегерский импульс.

В начале 1919 года Шульхоф обосновался в Дрездене — одном из крупнейших центров экспрессионизма с довоенных времен (в 1905-м там сложилась знаменитая группа «Мост»4). После войны в городе на Эльбе появилось уже второе поколение экспрессионистов: «Дрезденский сецессион — группа 1919» (создан 29 января 1919 года, см. [35; 30]). Унаследовав идеалы старших (художественное сообщество понималось как братство, прокладывающее путь в будущее), участники объединения привнесли в них заметный политический уклон: взгляды некоторых членов группы, прежде всего ее создателя Конрада Феликсмюллера, отличались левизной, что впоследствии привело к ее распаду.

В это экспрессионистское окружение Шульхоф попал благодаря своей сестре Виоле, учащейся художественно-ремесленной школы (см. [15, 42]). В просторном ателье на Остбанштрассе, где жили брат и сестра, собирался кружок дрезденских художников, литераторов и музыкантов. Среди его самых известных членов: художники Отто Дикс, Лазарь Сегалл, Александр Нерослов, Отто Грибель, архитектор Хуго Цедер, искусствовед Виль Громан, поэт Теодор Дойблер. Благодаря Шульхофу к ним присоединились и музыканты: капельмейстер Дрезденской оперы Герман Кучбах и совсем юный Альфред Шлее, в будущем многолетний директор венского Universal Edition (см. [21, 12]). Здесь порой до глубокой ночи говорили об искусстве и политике, читали стихи, слушали музыку Шёнберга, Веберна, Берга, Скрябина. Но у Шульхофа были и более амбициозные планы. Он намеревался дать обширную панораму «музыки будущего»5, устроив серию экспрессионистских концертов для дрезденской публики. В них должны были прозвучать фортепианные, камерные, вокальные и оркестровые сочинения композиторов нововенской школы, Йозефа Маттиаса Хауэра, Эгона Веллеса, Германа Шерхена6.

Проект сопровождался манифестом под названием «Из мастерской эпохи» («Aus der Werkstatt der Zeit», [41, 9–10]), который мыслился как коллективное воззвание от лица дрезденских экспрессионистов. В его тексте, выдержанном в духе революционных лозунгов времени, без труда прочитываются многие постулаты экспрессионизма: искусство — это революция, которая производит разрушения, чтобы открыть новые пути. Творчество — самовыражение, нацеленное на разрешающее просветление душевного состояния, кристаллизацию «Я». Искусство рождается посредством сильнейшего психического переживания и наивысшим образом абстрагирует себя в музыке. В конце манифеста Шульхоф призывает на пути к экстатическому восхождению «освободиться от империалистической тональности и ритма» [41, 9].

Вскоре он узнает о том, что есть и другой, более радикальный, метод осуществления музыкальной революции. 24 мая 1919 года в Берлине состоялся дадаистский вечер, «знаменитый и одиозный публичный спектакль с симультанными стихотворениями, танцами масок, манифестациями, куплетами и так называемым “Пыхтящим маневром” (“Keuchmaneuver”)» [17, 339–340], автором которого был один из первых 12-тоновых композиторов Ефим Голышев (илл. 2)7. Шульхоф присутствовал на этом действе, а может быть, и участвовал в нем [21, 8–9]. Вскоре он завязал переписку со скандально известным художником Георгом Гроссом, который стал для него своего рода гуру дада и почтительно именовался «маршалом и метамузыкантом» [21, 57] (см. илл. 3).

Илл. 2. Программа дада-суаре в Берлине 24 мая 1919 года [17, 340]

Fig. 2. Dada-soiree program in Berlin on May 24, 1919 [17, 340]

Илл.: theguardian.com

Илл. 3. Георг Гросс в Берлинском ателье (1920)

Fig. 3. Georg Groß at the Berlin Atelier (1920)

Илл.: theguardian.com

«Это особое искусство — создать из искусства неискусство», — писал Шульхоф впоследствии8. Дадаисты очаровали его не только открытой эпатажностью и «абсолютной непочтительностью»9, но и страстью к джазовым ритмам. Популярные джазовые танцы, наполненные эротикой, стали воплощением раскрепощенной телесности, символом американского мифа. Шульхоф занес «вирус» дадаизма в Дрезден, «заразив» им и своих коллег Грибеля и Дикса10. В завершении цикла прогрессивных концертов он планирует организовать дадаистский хэппенинг, создает из газетных вырезок своего рода дневник (Dada-Heft, илл. 4)11, снабдив его привезенными из Берлина наклейками «Dada siegt» («дада победит») и «lernt Dada» («учите дада»), наконец, сочиняет свои самые радикальные дадаистские опусы: «Symphonia germanica»12 и «Sonata erotica».

Илл. 4. Эрвин Шульхоф. Dada-Heft. ÖNB MS. Misc. 127/1

Fig. 4. Erwin Schulhoff. Dada-Heft. ÖNB MS. Misc. 127/1

Илл.: invaluable.com

Композиторское творчество Шульхофа в эти послевоенные годы демонстрирует причудливый конгломерат самых разных влияний. Он пытается соединить музыку с танцем и цветом, освободиться от оков тональности и диктата тактовой черты; создает многочисленные серии фортепианных пьес, где дебюссизмы и скрябинизмы соседствуют с идиомами джазовых танцев и барочными полифоническими формами, подчас в сопровождении парадоксальных и дерзких словесных комментариев и остроумных названий, как, например, пять пятичастных фортепианных циклов-«эсок»: «Гротески», «Бурлески», «Юморески», «Арабески», «Питторески»13. Под влиянием шёнберговских пьес ор. 19 он сочиняет серию сверхкратких фортепианных миниатюр, сопровождаемых литографиями Отто Грибеля в стиле кубизма (илл. 5)14.

Илл. 5. Эрвин Шульхоф. «10 тем для фортепиано» с литографиями Отто Грибеля (1920)

Fig. 5. Erwin Schulhoff. “10 themes for piano” with lithographs by Otto Griebel (1920)

Илл.: invaluable.com

Контакты с композиторами новой венской школы завязываются вскоре после приезда Шульхофа в Дрезден. В мае и июне 1919 года он обращается к пяти венским музыкантам — Шёнбергу, Бергу, Веберну, Веллесу и Хауэру15 — с просьбой прислать нотный материал для его концертного проекта и порекомендовать сочинения для исполнения. Так начинается его переписка с главными представителями австрийского экспрессионизма. Все, кроме Хауэра, откликнулись на просьбу молодого музыканта. Веллес и Веберн ограничились краткими деловыми ответами. Эпистолярное общение с Шёнбергом вскоре привело к конфликту и разрыву. Берг переписывался со своим корреспондентом на протяжении двух лет, а личная их встреча состоялась много позже — на печально известной пражской премьере «Воццека» в ноябре 1926 года, которая сопровождалась шумным скандалом [28, 53–55].

Первые письма Шульхофа Бергу касаются преимущественно деловых вопросов, при этом молодой музыкант демонстрирует большой интерес к берговской музыке: он сообщает о неизвестных Бергу исполнениях его фортепианной сонаты в Берлине, посылает рецензии, рекомендует ему расположенное к современной музыке «революционное» берлинское издательство Jatho, наконец, обещает исполнить в концертах не только камерные произведения, но и труднейшие Оркестровые пьесы ор. 6, которые не только не были к тому моменту опубликованы, но еще ни разу не исполнялись целиком. Получив от Берга ноты Четырех песен ор. 2, Шульхоф в ответ посылает ему несколько собственных сочинений.

Подобно Шёнбергу и Веберну, Берг поначалу отреагировал на инициативу дрезденского музыканта весьма позитивно: он был заинтересован в исполнении своей музыки, но при этом предупреждал о ее исключительной трудности и о необходимости множества репетиций. Берг посылает Шульхофу ноты и проспект венского «Общества закрытых исполнений музыки» («Verein für musikalische Privataufführungen»), готовит для него материал своих оркестровых пьес и даже планирует приехать на их премьеру в Дрезден (признаваясь, что он не прочь сотрудничать с дрезденским кружком и хочет хотя бы на время уехать из Австрии в «более жизнеспособное окружение»16). Кое-что в сочинениях Шульхофа он находит «привлекательным и симпатичным»17, о прочем деликатно умалчивает.

«Альбан Берг называет меня своим другом, — с гордостью пишет Шульхоф в дневнике. — Мы никогда не виделись, но он пишет мне 1–2 раза в неделю, как и я ему! Этот человек, которого я не знаю в лицо, относится ко мне с такой неслыханной симпатией, что мог бы стать опорой для меня!»18 Много раз он повторяет эти слова и в письмах Шёнбергу, особенно когда их отношения разладились. Однако переписка Берга с Шёнбергом и особенно Веберном демонстрирует совсем иное отношение к пианисту из Дрездена — настороженное, ироничное и весьма критическое.

«Эти люди из Дрездена», «эти юнцы» — так именуются Шульхоф и его коллеги во внутренней переписке нововенской школы. «Шульхоф становится с каждым письмом для меня все менее симпатичным»19, — признается Берг. Письма его «производят впечатление дешевого эффекта» и «пугают»20, сочинения «болтливо-поверхностны» («плохой, ну очень плохой Барток»)21. И Берг, и Веберн сомневаются в том, что концерты в Дрездене состоятся.

Безусловно, Берг был отличным дипломатом и мог скрыть свое истинное отношение к человеку22. Но обвинять его в лицемерии не стоит. Причину нужно искать в самой исторической ситуации, в послевоенной картине европейской музыки и положении школы Шёнберга в ней.

Присущие этой школе закрытость и герметизм сформировались еще до войны, в так называемые героические годы новой музыки [13, 143]. Послевоенное время оказалось еще сложнее: произошла смена ориентиров, появилось молодое поколение, которое грозило вытеснить старших на периферию23. Нововенцы отнюдь не разделяли призыв Шульхофа «экспрессионисты всех стран, соединяйтесь», четко различая своих и чужих. Своих было немного, — недоверие вызывали даже близкие венской школе музыканты, такие как автор первой биографии Шёнберга Эгон Веллес, который принадлежал к консерваторским кругам. Стремление четко обозначить свою позицию, не допустить неоправданного расширения круга сторонников, размытости терминологии стало причиной того, что ни Берг, ни Шёнберг не желали называть себя экспрессионистами и считать свою музыку атональной. «Эта масса атоналистов, которая внезапно появилась: в каждом большом городе их 100, в каждом провинциальном 10. И всякий обладает своим собственным, новым стилем, — с возмущением пишет Берг Веберну. — От них нужно держаться подальше!!!»24 Ревность вызывает и Хауэр, заявивший о своей истинно атональной музыке совсем недавно [25], но уже воспринимаемый как конкурент: «подумай только, им импонирует Хауэр», он якобы «идет совершенно новым путем»25. Ситуация рождает лишь одну ассоциацию: радикальный религиозный фанатизм. Действительно, для школы Шёнберга их музыка, деяния, теория были ортодоксальным вероучением, все прочее — ересью.

Но не только Шёнберг определял оценки происходящего. Огромное значение для Берга и Веберна имело мнение о современном искусстве Карла Крауса. «Ах, “Fackel”!!! Я знаю его наизусть! Каждой строке Крауса — даже если она на обложке — я поклоняюсь!»26 — признавался Берг Веберну. Отрицательный вердикт Крауса практически накладывал табу на многие современные явления. В этом отношении не повезло и Шульхофу. Совершенно безосновательно и ошибочно Берг предполагает, что он завсегдатай пражского кафе Arco, клиентура которого (так называемый пражский круг, см. [2]) всегда была мишенью нападок Крауса. Вслед за Краусом Берг с удовольствием поносит всех этих «Верфелей, Зонненштайнов и компанию»27. Возможно, впоследствии, когда Франц Верфель стал мужем Альмы Малер, берговская оценка смягчилась.

Не меньшая дистанция существовала и по отношению к современному изобразительному искусству. Сотрудничество Шёнберга с Кандинским и «Синим всадником» осталось в прошлом28. В сегодняшней живописи трудно найти ориентиры. «А эти кубисты и т. п. Разве мне с ними не по пути?!»29 — вопрошает в какой-то момент Берг. Но затем отбрасывает все сомнения — нет, это не те люди, с которыми стоит объединяться. «Неужели Кандинский и г-н Иттен, который ему подражает30, действительно думают, что живопись началась лишь тогда, когда они ввели геометрические фигуры? — задается вопросом Веберн. — Но “духовное”, пожалуй, лишь в самом художнике»31. Единственным исключением становится Густав Климт — в восхищении его полотнами Берг и Веберн едины вопреки неблагоприятному мнению Крауса32; тот случай, когда Берг осмеливается идти против своего кумира.

Все это неотъемлемый контекст переписки с Шульхофом, без которого вряд ли можно понять истинное отношение Берга к нему. Еще одним важным фактором становится идеология — в конечном счете именно политические разногласия послужили причиной краха эпистолярного общения Шульхофа и Шёнберга.

Поначалу намерение Шульхофа дать панораму экспрессионистской музыки во всех жанрах, вплоть до сценического, не вызывает протеста у Мэтра. Он рекомендует ему камерные сочинения, которые собирается разучивать венский Файст-квартет33, и настоятельно советует пригласить этот ансамбль в Дрезден. Довольно благосклонно воспринимает он даже желание исполнить его собственные опусы — Камерную симфонию и «Лунного Пьеро», оговорив, правда, главные условия: наличие хороших исполнителей, дирижера, который бы вжился в его музыку, и большого количества репетиций (для «Пьеро» их потребуется не менее 20–25). Он и сам мог бы продирижировать в случае возмещения расходов. Четко и однозначно Шёнберг формулирует требования к хорошему исполнению: наряду с верным характером, динамикой, чистотой интонации — максимальная ясность звучания и голосоведения34. Непонятная музыка не должна исполняться плохо… Все эти положения были сформулированы в рамках деятельности «Общества закрытых исполнений музыки», которое к тому времени успешно функционировало на протяжении полугода35. Шёнберг обдумывал и собственное учение об исполнении.

Конфликт спровоцировала вовсе не проблема интерпретации. Шёнберга задело открытое заявление Шульхофа о приверженности интернационализму. «Мы исходим из того, что искусство — достояние человечества, но не нации»36, — писал Шульхоф, аргументируя таким образом исполнение музыки различных национальных школ. Это соответствовало и практике, принятой в Обществе Шёнберга, где звучала музыка не только немецкая, но и французская, русская, чешская (исполнение собственных сочинений Шёнберг поначалу запретил). Однако именно это высказывание послужило искрой, попавшей в пороховую бочку. Сам того не зная, Шульхоф затронул очень болезненную для Шёнберга национальную тему, которая оставалась актуальной для него на протяжении многих лет. С самого начала Первой мировой войны, разделившей народы Европы, и практически до прихода к власти национал-социалистов Шёнберг был убежден в безоговорочной гегемонии немецкой музыки, в том, что именно ей на протяжении последних 200 лет, начиная с И. С. Баха, принадлежит решающая роль в судьбе европейского искусства. Причем немецкое он определяет не по расовому и национальному критерию — как, к его большому разочарованию, делали впоследствии поборники национал-социалистических идей: национальная гегемония достигается «гениальностью и мастерством» [10, 332], она есть высшее проявление духа. «Эта музыка уже давно объявила нам войну, это нападение на Германию. <…> Но теперь наступит расплата!» — читаем в письме Альме Малер от 28 августа 1914 года (цит. по [32, 329–330]). Шёнберг не жалеет резких и даже уничижительных слов для характеристики иностранной музыки, которая всегда казалась ему «пресной, пустой, отвратительно слащавой, лживой и неумелой». Если и делать скидку на то, что эти слова были произнесены Шёнбергом под влиянием военного психоза, то нужно признать, что позиция его во многом осталась прежней и в послевоенные годы.

Поэтому неудивительно, что в ответ на свое утверждение об общечеловеческом, интернациональном значении музыки Шульхоф получил резкую отповедь. «Еще до войны великие немецкие композиторы были вытеснены иностранцами, — с горечью сетует Шёнберг, — и почти каждый “модернист” гордится тем, что его модернизм исходит от Дебюсси, не желая принять что-либо от меня или Малера»37. И речь тут идет не о гешефте, не о коммерции: «…речь о нашем стиле! В литературе мы его потеряли, в живописи еще не обрели. Разве можем мы потерять гегемонию и в музыке? <…> Разумеется, искусство достояние всех наций, — продолжает он далее. — Но если это достояние поровну разделить между всеми нациями, у немцев в музыке скорее отнимется, нежели прибавится. Победители еще до войны поступали с нами по-другому: они взяли от нас многое, чего им не хватало, но навесили на нас вдесятеро больше лишнего, нам не нужного. Я против политики в искусстве; но вынужден повторить то, что часто говорил с давних пор: если я думаю о музыке, мне приходит в голову лишь немецкая!»38

В этих словах, конечно, речь идет не только о немецкой музыке в целом. Шёнберга заботят роль и место новой венской школы, представляющей эту немецкую музыку сейчас. Пройдет всего несколько лет, и он окажется в ситуации, когда не он, а другие, в первую очередь Стравинский, будут определять развитие современного искусства. Открытое противостояние с неоклассицистами вызовет к жизни множество памфлетов и найдет отражение в знаменитой статье «Новая музыка, устаревшая музыка, стиль и мысль» [10, 58–74]. Письмо Шульхофу подтверждает, что уже в 1919 году Шёнберг осознавал всю серьезность ситуации.

Письмо Шёнберга вызвало бурную реакцию Шульхофа, который не мог молчать и уже не думал скрывать своих левых убеждений, сформировавшихся как на фронте, так и после войны под сильным влиянием дадаистских кругов. Немецкий национализм для него отвратителен; в борьбе с ним не нужно гнушаться и самых радикальных методов, вплоть до террора, хотя бы и в искусстве. «Мне абсолютно все равно, является ли настоящее, истинное в искусстве немецким, английским, французским или готтентотским; я не знаю ни победителей, ни побежденных и не считаю возможным существование “национального искусства”»39, — заявляет Шульхоф. Он дает Шёнбергу уничижительное прозвище «херуск»40 и упрекает его в непоследовательности: зачем для «Лунного Пьеро» он взял французский текст Альбера Жиро, когда имеется немецкая кабаретная поэзия Кристиана Моргенштерна?41 Предъявляя столь суровое обвинение Шёнбергу, он вряд ли мог предполагать, что не пройдет и пятнадцати лет, как все эти рассуждения о национальном будут восприниматься уже в совсем ином контексте: и Шёнберг, и Шульхоф окажутся представителями неарийской расы, создателями выродившейся музыки, от влияния которой должно освободиться великое немецкое искусство42.

Шёнберг расценил письмо дрезденца как неслыханную дерзость, исключающую продолжение контактов. В своем последнем послании ему он заявляет, что Шульхоф лишен главного условия для понимания его музыки — «нравственной серьезности и уважения»43. Он категорически запрещает ему исполнять свои сочинения. Конфликт с Шёнбергом не поколебал восторженного отношения Шульхофа к Шёнбергу-композитору и пиетета перед его школой. С горечью признавая, что Шёнберг «как человек совсем не таков, как его творчество»44, Шульхоф вопреки запрету продолжает исполнять его музыку, причем не только фортепианные пьесы, но и Камерную симфонию45. Переписка же с Бергом была продолжена, несмотря на этот крайне болезненный для Берга инцидент: интересы учителя он ставил превыше всего. Формально контакты поддерживались благодаря все более шатким перспективам исполнения Оркестровых пьес, но деловые вопросы в эпистолярном общении постепенно уступали место свободному обмену мнениями об искусстве и политике. Хочется верить, что не только прагматические соображения руководили Бергом: в это непростое время, когда он сам еще не обрел твердой почвы под ногами — «Воццек» только близился к завершению, — у него нашелся сторонник, который поддерживал и пропагандировал его музыку, пусть и неумело. «Горячность, с которой Вы вступаетесь за мои сочинения, искренне радует меня», — писал Берг ранее, и здесь он, конечно, не кривил душой46.

Между тем многие болезненные вопросы затрагиваются и в переписке с Бергом, однако последний, будучи прекрасным дипломатом, умеет сглаживать острые углы. Тема национального звучит здесь намного мягче — Берг находит более спокойные аргументы, не изменяя, впрочем, шёнберговской позиции.

Обширная дискуссия развернулась в связи с воззванием Ромена Роллана «Декларация независимости духа», которое было опубликовано в парижской «L’Humanité» 26 июня 1919 года. Роллан обращается к интеллигенции, в течение пяти лет разделенной «армиями, цензурой и ненавистью воюющих наций», с призывом заключить новый союз, «более крепкий и более надежный, чем тот, который существовал прежде» [7, 95]. Генрих Манн оказался в числе первых подписавших его немцев. Берг отказывается подписать воззвание, поскольку его не подписал никто из венцев: этого не сделали ни Шёнберг, ни Краус, ни Лоос, ни Кокошка47. У него нет ничего общего и с теми, кто подписал его, «даже если среди них есть такие чистые и великие характеры, как Роллан или Манн!»48 Добавим, что Шёнберг выразил свое отношение к воззванию Роллана в письме швейцарцу Э. Фромежа (от 22.07.1919, см. [9, 102–104]). Он объясняет свой отказ подписать его тем, что инициаторы занимают недостаточно твердую и категоричную позицию: «Они должны были бы прежде всего, выразив самый резкий протест, отмежеваться от милитаристских эксцессов со стороны интеллигенции, если они сами себя ни в чем упрекнуть не могут» [9, 103]49.

Дистанцируется Берг и от Анри Барбюса, автора антивоенного романа «Огонь» («Le feu», 1916), поддержавшего революцию 1917 года в России и впоследствии вступившего в члены Французской коммунистической партии. Главным ориентиром в политико-идеологических вопросах, «надежной опорой в те времена и после» для него остается Карл Краус, единственный, кто отважился сказать правду «в более острой, мужественной форме и в условиях опасности для собственной страны»50. Именно он сообщает ему веру в немецкий народ, который настолько запятнал себя, что безусловно заслуживает поражения. «Я, вопреки всему, верю в немецкий народ, — заявляет Берг. — Не в сегодняшний народ и не в народ из Вены и Берлина, но в народ — возможно, из Тюрингии, из Альп. В народ, у которого есть Бетховен и все те самые великие имена, вплоть до Малера и Шёнберга». У французов нет своего Крауса. Но не только в этом превосходство немцев: «Они знают, по меньшей мере куда они пришли». Ситуация не изменится, пока «мы вместе с проклятыми монархиями не выгоним к черту журнализм», — констатирует Берг, очевидно, ссылаясь на Крауса, который посвятил всю свою жизнь борьбе с «журнализмом»51.

Антивоенный лагерь не был и не мог быть единым — даже при условии художественной общности и близости творческих устремлений несовпадение политической позиции разводило его представителей по разные стороны баррикад. В несохранившемся письме Шульхоф, видимо, с негодованием указывает на то, что многие немецкие деятели искусства поддержали войну: Рихард Демель, Герхарт Гауптман, Рихард Штраус. Берг в качестве возражения приводит список тех, кто выступил против: «Краус, Альтенберг, Лоос, Шёнберг, Цемлинский, Регер, мы (думаете, Веберн меньше, чем, например, Пикассо, Кандинский, Скрябин!)» [18, 48]. Такой же раскол, подчеркивает Берг, имеет место и во Франции: «И Вы думаете, что нет французских Демеля и Гауптмана (Метерлинк, например, Бергсон). Даже Дебюсси в 1915 или в 1916 году поставил над одним из сочинений “По белому и черному” старофранцузский стих ненависти к врагам Франции»52. При этом свои радикалы, «сочувствующие людям и превращающие это сочувствие в опасные действия» [18, 49], есть и в Германии: «Фридрих Адлер, Люксембург, Либкнехт, Эйснер» [18, 49]. Если для Берга эти имена звучат революционно, то у Шульхофа другие кумиры: «Либкнехт был “человеком великих дел”, а по сравнению с Лениным и Троцким даже Наполеон мал!» Только вожди русской революции могут вновь потрясти мир: «что сделает Карл Краус с его пустыми словами против фактов и инстинктов?»53

Однако не только политика составляла содержание дискуссий. Многие эпизоды переписки строились вокруг эстетических и композиционно-технических проблем современного искусства — актуальных в поле напряжения, возникшем между экспрессионизмом и дадаизмом.

Попытки заинтересовать Берга дадаизмом оказались безуспешными. В 1919–1920 годах газеты пестрили сообщениями о выходках и провокациях дадаистов. Малосведущая критика готова была объединить этим именем все радикальные явления современности, путая и смешивая между собой экспрессионизм, футуризм, дадаизм.

«Наша музыка — дада, ты только подумай», — возмущался Веберн в ответ на посланную ему Бергом газетную вырезку соответствующего содержания54. Безусловно, Берг мало что знал о дадаизме, а, кроме того, любые «измы» воспринимал как способ навешивания ярлыков. «Настоящая музыка никогда не ведет себя импрессионистски, экспрессионистски или дадаистски, — заявляет он Шульхофу. — Точно так же я не различаю классической и романтической музыки, но лишь хорошую и плохую». В то же время он убежден, что настоящая современность присуща их собственному, серьезному искусству, но не дадаистскому. «Нужно отличать аккорд, составленный из многих тонов, и случайное созвучие, возникающее, если кто-то, например, сядет на фортепиано»55.

Большой резонанс в переписке вызвала тема музыкальной прозы. Уже в одном из первых писем Шульхоф упоминает о тех композиторах, кто пишет музыку без тактовой черты: это Хауэр и — независимо от него — Артур Шнабель56. Берг воспринимает это не без ревности — ведь музыкальная проза, которая восходит к Регеру, является своего рода визитной карточкой нововенской школы, ее достоянием, о чем впоследствии неоднократно писали и Шёнберг57, и сам Берг58. Спустя полтора года Шульхоф посылает Бергу собственный образец бестактовой музыки — одну из одиннадцати инвенций для фортепиано под названием «Проза» (илл. 6)59. В комментарии к ней он пишет: «Я освободился в этих пьесах от сковывающей тактовой черты; это случилось полностью бессознательно, ибо благодаря абсолютному восприятию (das absolute Empfinden)60 в нескольких больших, но свободных штрихах я могу сказать намного больше, чем в рамках искусственно привитых нам законов — именно, деления на такты. Я исхожу из такой точки зрения: мы говорим — не ямбами, гекзаметрами и т. д., но в прозе, и можем выразить в ней больше, чем думаем сами. По-моему, музыку можно писать так же, как писатель или поэт прозу, — да, музыкант может пойти намного дальше, чем поэт, а именно, сделать то, что не может поэт, — оживить в словах сверхчувственное, ибо они недостаточны в силу отсутствия в них непосредственного упоения звучанием! Это часть моей музыкальной абстракции» [18, 67]. В ответном письме Берг пытается отстоять приоритет нововенской школы в этом вопросе: «Тактовая черта для нас уже давно не существует <…> — отмечает он, — это более не принадлежность формы или архитектоники». Если Стравинский всякий раз приспосабливает тактовую черту к меняющейся фразировке, то Шёнберг пишет «неслыханные, почти бесконечные такты, внутри и поверх которых ритмы совершенно свободны и не связаны какой-либо регулярностью»61. Таким образом, считает Берг, тактовая черта нужна лишь для согласованной игры в ансамбле.

Илл. 6. Эрвин Шульхоф. «Проза» из 11 инвенций для фортепиано [14, 475]

Fig. 6. Erwin Schulhoff. “Prose” from 11 piano inventions (1921) [14, 475]

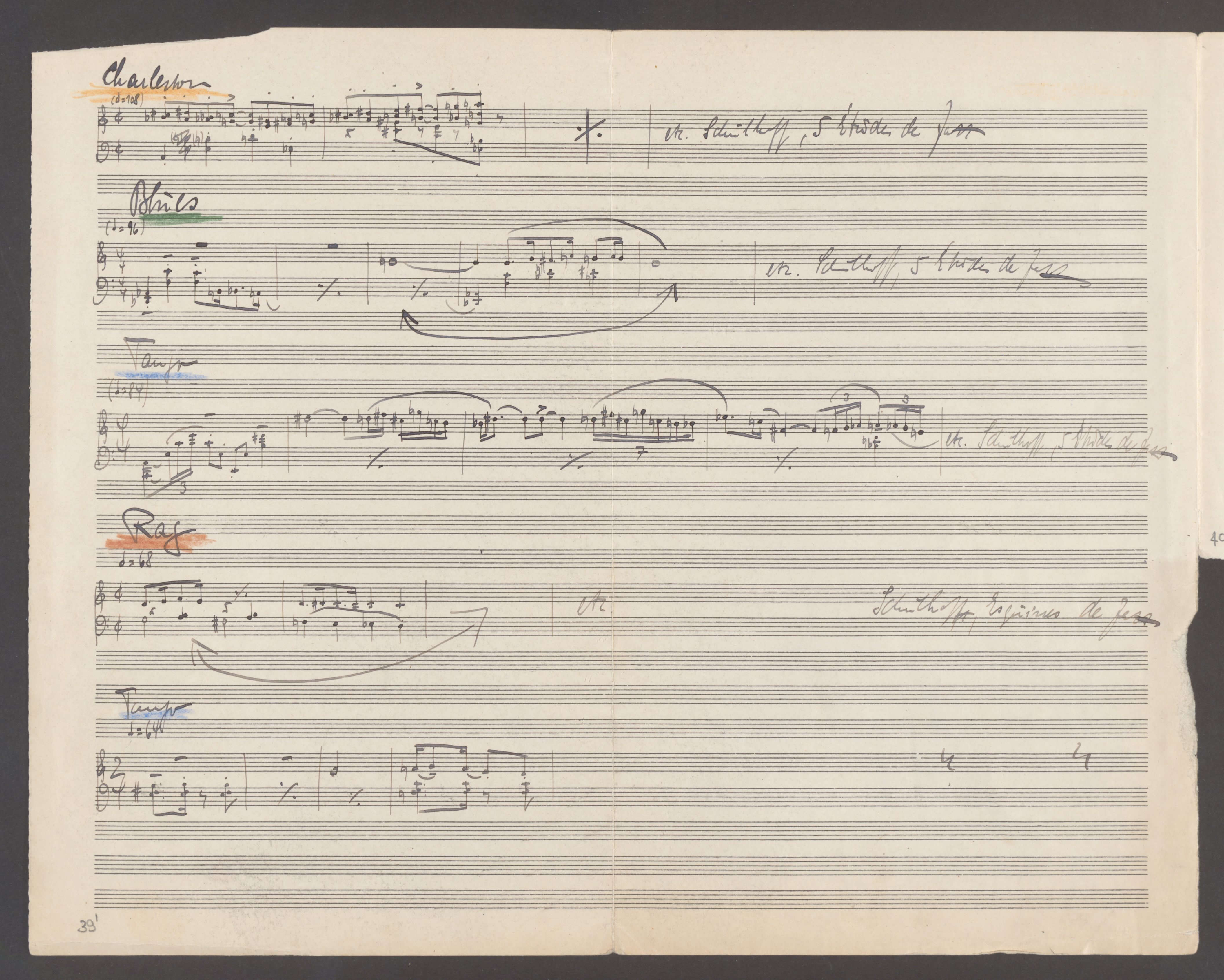

Другим центром переписки становится обсуждение джазовой музыки. Шульхоф, наряду со Стравинским, обратился к джазу одним из первых. Летом 1919 года он пишет «Пять питторесок» для фортепиано — свой первый дадаистский опус. Центральная пьеса цикла — «In futurum» — представляет собой полностью беззвучную композицию, составленную из прихотливо организованных пауз, которая окружена записанными в традиционной нотации модными танцами: это фокстрот, рэгтайм, уан-степ и мачиш. «У меня неслыханная страсть к экстравагантным танцам, — признается Шульхоф. — Были времена, когда я танцевал ночи напролет <…> это дает мне феноменальный творческий импульс, поскольку в моем сознании я неслыханно земной, почти животный! <…> если Бах и современники, т. е. Моцарт, Брамс, Шуберт и т. д. писали танцы своей эпохи и любили их так же, почему я не могу их любить и писать?!» [18, 67]. Шульхоф оспаривает распространенное мнение, что Англия — «страна без музыки»: «Посмотрите, как восприимчивы англосаксы к негритянским ритмам <…> Неужели Вы думаете, что немец был бы в состоянии написать столь дерзкую “музыку”?» Берг воспринимает доводы Шульхофа не без скепсиса. Даже более сложные ритмы негров кажутся ему однообразными и бедными в сравнении с ритмикой Шёнберга62. Лишь годы спустя, когда увлечение джазом стало повсеместным и утратило оттенок эпатажности, он поддался его очарованию. Зома Моргенштерн, который познакомился с Бергом в 1920 году, вспоминает о его увлечении джазовой музыкой в начале тридцатых [36, 293–294]. В период работы над «Лулу» Берг обратился к изучению тех самых модных танцев, которыми некогда восторгался Шульхоф. Он тщательно выписывал примеры из сочинений последнего («Пять джазовых этюдов», «Джазовые эскизы»), используя их как источник представлений о танго, рэгтайме, блюзе и чарльстоне (илл. 7). Отголоски джаза присутствуют в «Лулу» и в арии «Вино»63.

Илл. 7. Альбан Берг. Примеры из Пяти джазовых этюдов и Джазовых эскизов Эрвина Шульхофа (чарльстон, блюз, танго, рэг). ÖNB MS F 21 Berg 80/IV f. 28v

Fig. 7. Alban Berg. Examples from Cinq Études de Jazz and Esquisses de Jazz by Erwin Schulhoff

(Charleston, blues, tango, reg). ÖNB MS F 21 Berg 80/IV f. 28v

В конце 1920 года Шульхоф навсегда покидает Дрезден, разочаровавшись в саксонцах, «лишенных горячности и темперамента»64. Не принесла ему удовлетворения и преподавательская деятельность в Саарбрюкене. Он вынужден вернуться в Прагу, где идея музыкальной революции обретает у него все более заметную политическую окраску (в конце концов это приведет его в ряды коммунистической партии). И экспрессионизм, и дадаизм остаются в прошлом. Контакты с нововенской школой прекращаются. И все же, как представляется, они не остались без последствий и принесли пользу и самому Шульхофу, и Бергу и даже Шёнбергу. Переписка дала импульс к рефлексии над собственным творчеством и музыкой современников, проблемами этики и эстетики, политики и искусства. В этих письмах, как в зеркале, отразились судьбы художников-экспрессионистов и самого экспрессионизма в последние годы его существования — на фоне растущей разобщенности и стремительного обесценивания идеалов. Несколько лет спустя прозвучит призыв к консолидации всей новой музыки под знаком интернационализма. Но ведущая роль в этом процессе будет принадлежать другим — инициаторам и создателям Международного общества новой музыки (Internationale Gesellschaft für Neue Musik)65, которое поддерживало совсем иные тенденции в музыкальном искусстве, развивавшемся отныне под знаком неоклассицизма и «новой вещественности».

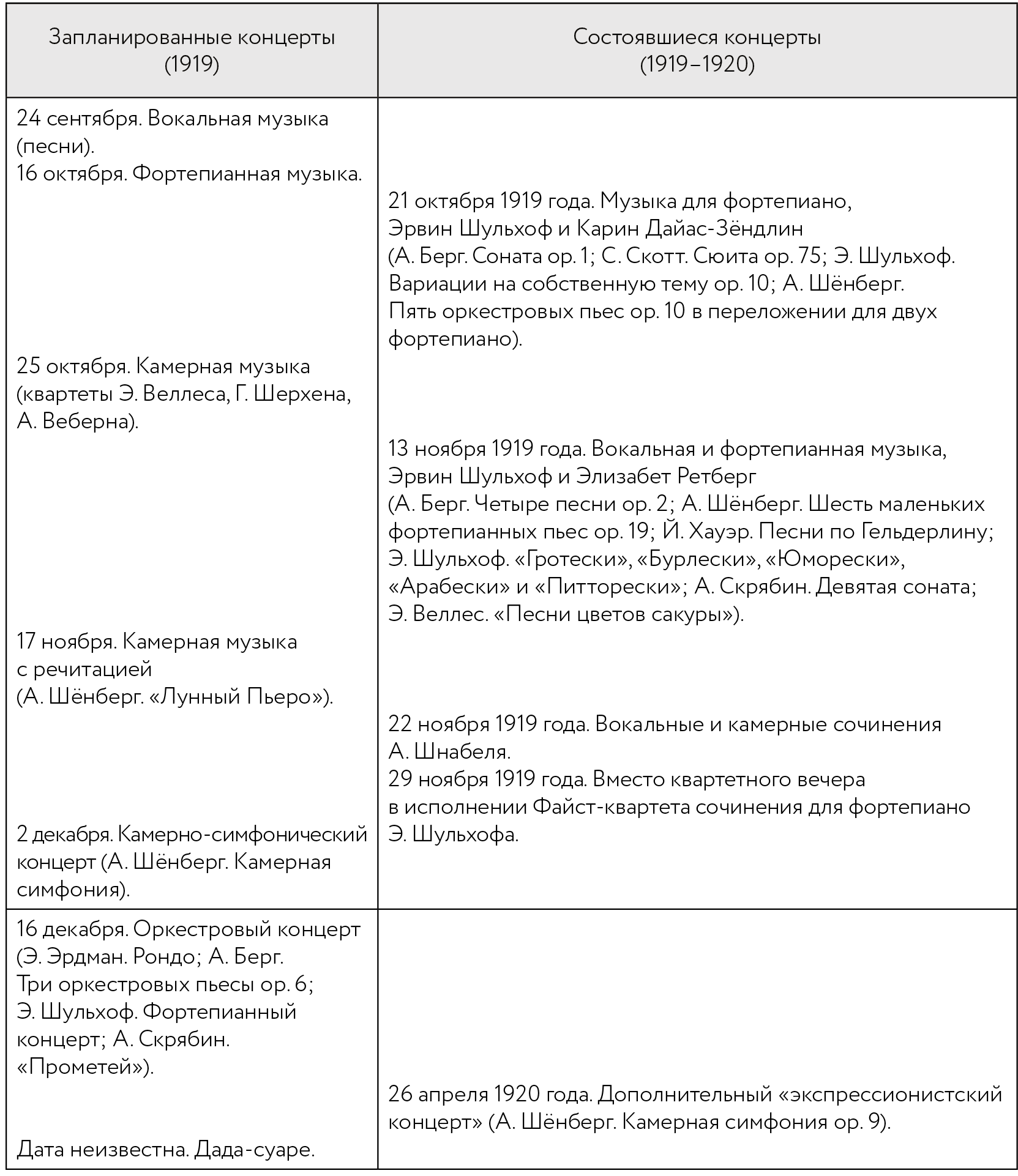

Приложение

«Прогрессивные концерты» Э. Шульхофа в Дрездене

Appendix

Erwin Schulhoff’s “Progressive Concerts” in Dresden

Список источников

- Адорно Т. Воспоминание / пер. и коммент. Ю. Векслер // Искусство музыки: теория и история. 2018. № 18. С. 89–130.

- Брод М. Пражский круг / пер. с нем. Н. Н. Фёдоровой. СПб. : Изд-во им. Н. И. Новикова, 2007. 337 с.

- Векслер Ю. С. Музыка и революция Эрвина Шульхофа: от дада к «Коммунистическому манифесту» // Журнал Общества теории музыки. 2018. № 1 (21). С. 43–56.

- Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кёльне / отв. ред. К. Шуман. М. : Республика, 2002. 558 с.

- Калужский М. Репрессированная музыка. М. : Классика-XXI, 2007. 54 с.

- Полякова Л. В. Чешская революционная музыка межвоенного двадцатилетия // Искусство, революцией призванное: Великая Октябрьская социалистическая революция и искусство стран Восточной Европы / отв. ред. Б. И. Ростоцкий. Вып. 1. М. : Наука, 1969. С. 185–220.

- Роллан Р. Собрание сочинений в 14 т. Том. 13: Публицистика (1917–1939) / вступ. ст. И. Анисимова. М. : Гослитиздат, 1958. 511 с.

- Седельник В. Д. Дадаизм и дадаисты. М. : ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, 2010. 551 с.

- Шёнберг А. Письма. 2-е изд. СПб. : Композитор, 2008. 462 с.

- Шёнберг А. Стиль и мысль: статьи и материалы / сост., пер., коммент. Н. О. Власовой и О. В. Лосевой. М. : Композитор, 2006. 528 с.

- Шикина Г. А. Феномен дада-музыки. Дисс. ... кандидата искусствоведения. Нижний Новгород : Нижегородская гос. консерватория им. М. И. Глинки, 2015. 570 с.

- Энциклопедический словарь экспрессионизма / гл. ред. П. М. Топер. М. : ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, 2008. 734 с.

- Adorno Th. W. Das Altern der Neuen Musik // Th. W. Adorno. Dissonanzen: Einleitung in die Musiksoziologie. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1973. S. 120–143.

- Bek J. “Alban Berg nennt sich mein neuer Freund”. Erwin Schulhoff als musikalischer “Futurist” in Dresden // Österreichische Musikzeitschrift. 1993. Bd. 48. H. 9. S. 469–476.

- Bek J. Erwin Schulhoff: Leben und Werk. Hamburg : von Bockel, 1994. 268 S.

- Berg A. Warum ist Schönbergs Musik so schwer verständlich? // Musikblätter des Anbruch. 6. Sonderheft : Festschrift Arnold Schönberg (1924). S. 329–341.

- Bergius H. Das Lachen Dadas: die Berliner Dadaisten und ihre Aktionen. Gießen : Anabas, 1989. 426 S.

- Bösch K., Vojtech I. Der Briefwechsel zwischen Erwin Schulhoff und Alban Berg // Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft. 1993. Nr. 4. S. 27–78.

- Chop M. Die Bedeutung der Musik für die deutsche Kultur // Der getreue Eckart 2 (1921). Nr. 11. S. 509–514.

- Eberle G. (Hrsg.) Erwin Schulhoff: die Referate des Kolloquiums in Köln am 7. Oktober 1992. Hamburg : von Bockel, 1993. 125 S.

- Eberle G. Der Vielsprachige: Erwin Schulhoff und seine Klaviermusik. Saarbrücken : Pfau, 2010. 214 S.

- Floros C. Die Wiener Schule und das Problem der “deutschen Musik” // Die Wiener Schule und das Hakenkreuz: das Schicksal der Moderne im gesellschaftspolitischen Kontext des 20. Jahrhunderts / hrsg. von O. Kolleritsch. Wien ; Graz : Universal Edition, 1990. S. 35–50.

- Goergen J. (Hrsg.) Oberstdada Colonel Schulhoff von Dadanola: Poesien, Texte und Briefe des Dadakomponisten Erwin Schulhoff. Siegen : Universität Siegen, 2001. 83 S. (Vergessene Autoren der Moderne, Bd. 74).

- Gregor V. Ostravské působení Ervína Schulhoffa // Ostrava 2. 1964. P. 82–123.

- Hauer J. M. Vom Wesen des Musikalischen. Leipzig ; Wien : Waldheim-Eberle, 1920. 66 S.

- Herrmann M. Arnold Schönberg in Dresden. Dresden : Hellerau, 2001. 151 S.

- Herrmann M. “Ein Durchbruch, der Folgen haben wird!” Arnold Schönbergs Bezüge zu Dresden ab 1907 mit einem Ausblick auf die Rezeption der Zweiten Wiener Schule in der Elbestadt nach Gründung der DDR // Musik in Mittel- und Osteuropa. H. 17 (2016). S. 62–77.

- Hilmar E. “Wozzeck” von Alban Berg. Entstehung – erste Erfolge – Repressionen (1914–1935). Wien : Universal Edition, 1975. 106 S.

- John E. Absolute Respektlosigkeit: Jefim Golyscheff 1919 // Neue Zeitschrift für Musik. Bd. 155 (1994). Nr. 3. S. 27–31.

- Koßmann J. Will Grohmann, Lasar Segall und die “Dresdner Sezession Gruppe 1919” // Zwischen Intuition und Gewissheit Will Grohmann und die Rezeption der Moderne in Deutschland und Europa 1918—1968. Dresden : Sandstein, 2013. S. 127–133.

- Kraus K. Die Gespenster // Die Fackel. Jg. XXI. Ende Juli 1919. Nr. 514–518. S. 21–86.

- Krones H. Max Reger und Arnold Schönbergs “deutsche Musik” // Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. 2017. S. 329–330.

- Kube M. Von Prag nach Dresden. Erwin Schulhoff und die Fortschrittskonzerte // Musikkulturelle Wechselbeziehungen zwischen Böhmen und Sachsen / hrsg. von J. P. Hiekel und E. Werner. Saarbrücken : Pfau, 2006. S. 123–135.

- Kugele R. Erwin Schulhoff und die “Fortschrittskonzerte” in Dresden 1919/20 // Dresden und die avancierte Musik im 20. Jahrhundert. Teil I: 1900–1933: Bericht über das vom Dresdner Zentrum für zeitgenössische Musik und vom Institut für Musikwissenschaft der Hochschule für Musik «Carl Maria von Weber» Dresden veranstaltete Kolloquium vom 7. bis 9. Oktober 1996 in Dresden. Laaber : Laaber, 1999. S. 196–204.

- Löffler F. Dresdner Sezession Gruppe 1919 // Expressionismus: die zweite Generation 1915–1925. München : Prestel, 1989. S. 61–83.

- Morgenstern S. Alban Berg und seine Idole. Erinnerungen und Briefe. Lüneburg : Zu Klampen, 1995. 408 S.

- Peinelt S. “Dadaistischer Großsieg!”? Dresdner Künstler und Dada 1919–1922 // Dresdner Geschichtsbuch. Bd. 15. Altenburg : Druckerei zu Altenburg, 2010. S. 195–222.

- Rode-Breyumann S. Aus der Sphäre der Unterhaltungsmusik: Alban Bergs Konzertarie “Der Wein” // Musiktheorie. Jg. 10 (1995). S. 37–56.

- Schönberg A. Zur militärischen Friedenssicherung // Stile herrschen, Gedanken siegen. Ausgewählte Schriften / hrsg. von A. M. Morazzoni. Mainz [u.a.] : Schott, 2007. S. 259–264.

- Schönbergs Verein für musikalische Privataufführungen / hrsg. von H.-K. Metzger und R. Riehn. München : Edition Text + Kritik, 1984. (Musik-Konzepte; H. 36). 118 S.

- Schulhoff E. Schriften / hrsg. von T. Widmaier. Hamburg : von Bockel, 1994. 137 S.

- Schulhoff E. Vzpomínky, studie a dokumenty / ed. by V. Stará. Prag, 1958. 170 p.

- Vojtech I. Arnold Schönberg, Anton Webern, Alban Berg: Unbekannte Briefe an Erwin Schulhoff // Miscellanea musicologica. Jg. XVIII (1965). S. 31–80.

- Weiss M. “To make a lady out of Jazz” — Die Jazz-Rezeption im Werk Erwin Schulhoffs. Neumünster, Holst : Bockel, 2011. 159 S.

- Widmaier T. (Hrsg.) “Zum Einschlafen gibt’s genügend Musiken”: die Referate des Erwin-Schulhoff-Kolloquiums in Düsseldorf im März 1994. Hamburg : von Bockel, 1996. 139 S.

Комментировать